13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tectum

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die Hartz-IV-Reform markiert eine sozialpolitische Zeitenwende. An die Stelle staatlicher Fürsorge traten Suppenküchenstaat und Sanktionsregime. Menschen wurden angewiesen auf Almosen und unter Druck gezwungen, für Dumpinglöhne zu arbeiten. Tobias Prüwer und Franziska Reif berichten von unfassbaren und unwürdigen Vorkommnissen, die Hartz IV als umfassend-radikalem Regierungsprogramm zu verdanken sind. Hartz IV wird dabei als Komplex mit eigener Logik und Mechanik sichtbar, der über Inkompetenz in den Jobcentern und fehlerhafte Einzelfälle weit hinausgeht. Zusammen mit dem Autorenteam schreiten wir durch schmucklose Schalterhallen und ein bürokratisches Absurdistan. Zu lesen ist von hundert Dingen, die gegen den gesunden Menschenverstand verstoßen, aber trotzdem Teil von Hartz IV sind. Es ist die Rede von Controlling statt Vermittlung, von Überwachung, von Ressentiments in der öffentlichen Wahrnehmung und den vielen Märchen rund ums angebliche Schmarotzertum der Arbeitslosen. Denn es sind nicht die Langzeitarbeitlosen, sondern es ist der Hartz-IV-Komplex, der die Bezeichnung asozial verdient.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

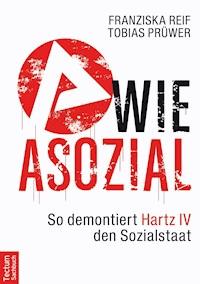

Tobias PrüwerFranziska ReifA wie Asozial. So demontiert Hartz IV den Sozialstaat

© Tectum Verlag Marburg, 2014

ISBN 978-3-8288-5700-1(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unterder ISBN 978-3-8288-3282-4 im Tectum Verlag erschienen.)

Umschlaggestaltung: Jens Vogelsang; vogelsangdesign.de Lektorat: Volker Manz, Sabine Manke Abbildungen im Innenteil: http://direkteaktion.over-blog.de/articlecdu-harz4-empfanger-auch-zu-niederer-arbeit-verpflichten-43543549.html (CC-by-SA 3.0)

Besuchen Sie uns im Internetwww.tectum-verlag.dewww.facebook.com/tectum.verlag

Bibliografische Informationen der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

Vorwort von Günter Wallraff

»A wie Asozial«

Ein kluges und enorm faktenreiches Buch über das System Hartz IV haben Franziska Reif und Tobias Prüwer vorgelegt. Sie liefern einen Gesamtüberblick über das Thema und bringen zusammen, was zusammen gehört: denn sie veranschaulichen und bewerten nicht nur statistisches Material in Hülle und Fülle, sie zitieren nicht nur zahlreiche Untersuchungen und offizielle Studien (besonders prominent die des Bundesrechnungshofes von 2012), sie berichten auch ausführlich, wie die Macher der Agenda 2010 und ihre Unterstützer in den Medien diesen Sozialstaatsstreich im Jahre 2005 begründeten und ihn bis heute rechtfertigen. Das ist deshalb höchst verdienstvoll, weil die unsoziale Grundhaltung der Akteure und Claqueure, die aus den vielen Zitaten spricht, auf keinen Fall in Vergessenheit geraten darf.

Wer es zuvor nur geahnt oder hier und da in einer kurzen Notiz mitbekommen hatte, weiß nach der Lektüre definitiv: Zum Beispiel, dass die Hartz-Gesetze die Arbeitslosenzahlen nur deshalb vermindert haben, weil den neu in Erwerbsarbeit Gebrachten prekäre Arbeitsverhältnisse aufgezwungen wurden, die der Abbau von Schutzgesetzen im Zuge der Hartz-»Reformen« möglich machten. Viele dieser Beschäftigten sind durch und trotz Arbeit arm geblieben. Hartz IV hat auf diese Weise die Armut verschlimmert, sie macht sie mit einer Fülle von Strafsanktionen wehrlos und versperrt den Betroffenen Auswege (z. B. eine Berufsausbildung), die nicht in die genannten Armutsarbeiten münden. Hartz IV ist erfolgreich als Drohmittel zur Disziplinierung aller abhängig Beschäftigten in Stellung gebracht worden und befördert die Senkung des allgemeinen Lohnniveaus. Hartz IV hat die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich vorangebracht – mit dem Nebeneffekt, dass die Armut Erleidenden von der Mehrheit der Gesellschaft dafür auch noch nach unten tretend selbst verantwortlich gemacht werden.

Die Hartz-»Reformen« haben als Teil eines gewaltigen Polit-Tornados die Umverteilung von Einkommen und Vermögen beschleunigt. Und zwar auf einzigartige Weise – sowohl in der deutschen Nachkriegsgeschichte als auch in der europäischen. Deutschland weist in Europa den größten Niedriglohnsektor auf, jeder vierte Arbeitnehmer verdient so wenig Geld mit seiner Tätigkeit, dass er unter der amtlich bestimmten Armutsschwelle liegt. Gleichzeitig ist die Vermögensverteilung in Deutschland noch nie so ungerecht gewesen und im europäischen Vergleich eine der ungerechtesten. Das oberste, reichste Tausendstel (0,1 Prozent) der Bundesbürger verfügt über 25 Prozent des Gesamtvermögens. Die untere Hälfte der Pyramide – 40 Millionen Menschen – besitzt 1,4 Prozent. Genauso viel, nämlich 114 Milliarden Euro, teilen sich die zehn reichsten Deutschen, Multimilliardäre!

Aber »A wie asozial« präsentiert mehr als solche Fakten, die kritischen Bürgerinnen und Bürgern vielleicht nicht völlig unbekannt sind. Franziska Reif und Tobias Prüwer haben nicht einfach Zahlenmaterial und sonstigen trockenen Stoff vor uns ausgebreitet. Sie erzählen Geschichten, schreiben selbst über das knochentrockene Sozialgesetzbuch abwechslungsreich, manchmal mitreißend: Ihr Buch ist also gut und flüssig lesbar – wichtig gerade bei diesem oft schwer verständlichen Stoff. Mitunter wird der Leser zornig und man möchte diesem wohlgeordneten sozialrassistischen Amtsgebäude, das im Verlaufe des Buches immer sichtbarer wird, nur noch die Abrissbirne wünschen, weil es von Grund auf ungerecht ist. Manchmal allerdings lehnt man sich resignierend zurück, weil die Energie so übermächtig scheint, die auf den stetigen Weiterbau des »fordernden und fördernden« Hartz-Zwangsarbeitssystems verwandt wird; es bleibt einem zuweilen nur noch schwarzer Humor angesichts der gemeinen und gehässigen Einfälle, mit denen dieses Konstrukt stetig »ausgeschmückt« wird. Zielbewusste Erniedrigung wird da exekutiert und verfeinert. Geradezu tragisch, dass die Täter oft die nächsten sind, die in der Schlange der erwerbslosen Almosenempfänger stehen, denn auch in der Arbeitsagentur und im Jobcenter selbst werden gerne befristete Arbeitsverhältnisse zur Disziplinierung des Personals vergeben.

Aktuell, d.h. bei der Niederschrift meines Vorworts, hat die Bundesanstalt für Arbeit unter der Überschrift »Verwaltungsvereinfachungen« neue Vorschläge und Schikanen eingebracht, die den Betroffenen das hartzige Leben noch schwerer machen. Über 10 Millionen Euro Rückforderungen erhofft sie sich z. B. von dem Vorschlag, Hartz-IV-Beziehern die Gelder zu kürzen, wenn sie via Internet z. B. Kleidungsstücke oder Hausrat verkaufen, um ihre kümmerliche Barschaft aufzubessern. Auch will das Amt den erwerbslosen Alleinerziehenden den sogenannten »Mehraufwandszuschlag« streichen; nur wenn sie eine schlecht bezahlte Arbeit aufgenommen haben und zu den sogenannten Aufstockern gehören, sollen sie den Zuschlag bekommen. Diese Verschlechterung für Alleinerziehende ist entgegen allen Beteuerungen, die Kinderarmut zu bekämpfen, eine erneuter Schritt, sie zu erhöhen. Und erhöht außerdem den Druck auf Alleinerziehende, unter allen Umständen und auch gegen das Wohl ihrer eigenen Kinder eine wie schlecht auch immer bezahlte Arbeit anzunehmen. Dazu passt eine weitere statistische Meldung, die dieser Tage die Runde macht: jedes zweite Kind von Alleinerziehenden lebt bereits unter der Armutsgrenze. Armut übrigens tötet – auch in Deutschland. Der »Datenreport« 2013 stellt klar, dass die Lebenserwartung von armen Menschen hierzulande zehn Jahre unter der durchschnittlichen Lebenserwartung liegt (wir erinnern uns: »arm« in diesem amtlichen Sinne arbeiten sich derzeit 25 Prozent der Erwerbstätigen). Offensichtlich auch das keine Zahl, die die verantwortlichen Politiker zur Umkehr bewegen würde und die der Präsident der Bundesärztekammer Montgomery »eine Schande für Deutschland« nennt.

Schließlich will die Arbeitsagentur künftig Erwerbslosen, die drei Mal nacheinander einer Aufforderung zur Vorstellung im Jobcenter nicht gefolgt sind, die Leistungen komplett streichen. Wenn man gelesen hat, wie viele solcher Aufforderungen die Adressaten gar nicht erreichen und wie viele Bitten eines Betroffenen, einen Termin zu verlegen, weil er andere Verpflichtungen hat – vom Arztbesuch bis zur Kinderbeaufsichtigung –, bei der Verwaltung nicht ankommen, wird ermessen können, dass auch diese Sanktionsverschärfung wieder für neue heftige Ungerechtigkeiten sorgen wird.

Sanktionen sind eine zentrale Stütze des Hartz IV Gebäudes und Franziska Reif und Tobias Prüwer machen sie zurecht dafür verantwortlich, dass der Niedriglohnsektor in Deutschland mittlerweile so groß ist wie in keinem anderen vergleichbaren europäischen Land.

Ich weiß selber aus meiner Tätigkeit z. B. als Callagent, Industriebäcker oder Paketfahrer, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen von den Jobcentern in diese unerträglich schlechten und schlecht bezahlten Arbeitsverhältnisse zwangsverpflichtet werden – unterwerfen sie sich nicht der Zuweisung zu solchen Arbeitgebern, von denen ich etliche als kriminell kennengelernt habe, wird ihnen drei Monate lang jede Sozialunterstützung verwehrt. Natürlich können sie dagegen prozessieren, vielleicht gewinnen sie sogar und die Sperre wird aufgehoben und sie erhalten nachträglich ihre »Stütze« – aber wer hat die Kraft und das Geld, diesen Prozess zu führen? Außerdem übten viele meiner Kolleginnen und Kollegen aus Angst davor, in die Hartz-IV-Mühle zu geraten, Tätigkeiten weiter aus, bei denen ihre Gesundheit ruiniert wurde, von der Verletzung ihrer Menschenwürde, die ihnen zumindest auf dem Papier den Schutz vor ausbeuterischen und sittenwidrigen Arbeitsverhältnissen garantiert, ganz zu schweigen.

Reif und Prüwer berichten nicht aus der Innenperspektive, sie selber sind keine Hartz-IV-Opfer. Aber ihre Empathie mit den Drangsalierten dieses Systems gestaltet dennoch ihren Gedankenfluss, sie ist aus guten Gründen prinzipiell solidarisch. Deshalb lassen sie uns auch immer wieder an den Erfahrungen und kenntnisreichen Einschätzungen der Betroffenen teilhaben. Sie machen so nachvollziehbar, dass es in der Beurteilung des sozialen Abrisskommandos Schröder/Fischer (und ihrer Nachfolger) nur einen möglichen Standort gibt, nur eine Blickrichtung, nur eine moralische und politische Haltung, wenn man nicht auf soziale Ausgrenzung, den Sieg der sozialen Häme und auf Armenbekämpfung zielt: die Parteinahme für diejenigen, die das kapitalistische System ausgespien hat, weil sie keinen profitablen Nutzen mehr abwerfen – es sei denn, sie sind bereit, sich für einen Euro, als unterbezahlte Leiharbeiter oder zu sonst welchen entwürdigenden Bedingungen zu verkaufen.

Unter ihnen gibt es sicherlich auch Kleinbetrüger, Trickser, Schläger oder andere unangenehme ZeitgenossInnen. Es dürften prozentual allerdings nicht mehr von ihnen in dieser ständig an- und abschwellenden Schicht zu finden sein, als z. B. unter den Eliten, die sich so sozialbrutal von ihnen abgrenzen. Ich muss hier noch einmal an einen der heftigsten Hartz-Akteure und heutigen Leiharbeits- und Unternehmer-Propagandisten, Wolfgang Clement, erinnern. Als sozialdemokratischer Minister im Schröder-Fischer-Kabinett schäumte er von »unnachgiebiger Konsequenz gegenüber jenen >schwarzen Schafen<, die sich Leistungen erschleichen wollen« – womit er natürlich nicht sich und seinesgleichen meinte, die sich ihre ministerielle Tätigkeit mit dick dotierten Aussichtsratsposten honorieren lassen, er selbst in mindestens zehn Aufsichts- und anderen »Räten«. Er meinte Hartz-IV-Empfänger, unter denen sogar nach Ansicht der Arbeitsagentur nicht einmal ein Prozent ihr Glück mit Betrügereien versuchen (wir reden hier pro Fall von ein paar hundert bis zu ein paar tausend Euro, nicht von Millionen). Und diesem einen Prozent steht die zwanzigfache Anzahl von Menschen gegenüber, die aus Unkenntnis, Resignation, Scham oder Rücksicht auf Angehörige auf ihre Hilfeansprüche an den Staat verzichten. Worauf einer wie Clement sicher nie käme: »Ich werde übrigens noch mehrere Mandate wahrnehmen, damit ich das gleich deutlich hinzugefügt habe«, sagte er angesichts der Kritik an seiner hochdotierten Posten-Giermanie. »Da können sich manche Leute darüber das Maul zerreißen. Das wird mich nicht sonderlich beschäftigen.«

Reif und Prüwer haben sich nicht sozialromantisch in das Armutsproletariat verguckt und nerven uns nicht mit unkritischer Parteilichkeit. Ihre Solidarität verzichtet auch beim Blick auf die Betroffenen nicht auf kritische Analyse – aber gegen die asozialen Methoden der Propagandisten und Gesetzesmacher, alle Erwerbslosen über einen Kamm (den von »Florida-Rolf« z. B., der von BILD zum Buhmann der Nation aufgebaut wurde) zu scheren, erscheinen die Verzweiflungen und Verweigerungen, das »Widerborstige« und »Renitente« in den »eigenen Reihen« zu Recht als etwas grundlegend Anständigeres und Akzeptableres.

Vielleicht sind die beiden am Ende etwas zu hoffnungsfroh, wenn sie in den Erwerbslosen eine Kraft sehen, die bei genügender Organisierung und Aufklärung fähig ist, das Hartz-System zum Wanken zu bringen. Doch die Arbeits- oder Erwerbslosenbewegung, die Anfang der 80er Jahre tatsächlich einmal für erhebliche Furore gesorgt und Zehntausende auf die Straßen gebracht hat, ist strukturell unter der Tatsache geprägt, dass kaum jemand in ihren Reihen den Zustand der Erwerbslosigkeit länger erdulden möchte – weshalb gerade politisch aktive Erwerbslose recht schnell aus der Gruppe der direkt betroffenen Akteure ausscheiden. Der Appell, dass dieses perfide System zum Einsturz zu bringen ist, muss also in erster Linie von uns allen, gerade auch von den Erwerbstätigen gehört, aufgegriffen und umgesetzt werden.

Außerordentlich wertvoll sind in diesem Zusammenhang die Überlegungen im Buch, letztlich könne nur eine grundlegende Veränderung in der Einstellung zur Arbeit für einen Bruch mit dem Droh-, Straf- und Armutssystem Hartz IV und dem System der sozialen Spaltung sorgen. Radikale Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung der vorhandenen Arbeit, die Neubewertung von Erwerbsarbeit als nicht mehr allein selig machendem Lebensinhalt, die Etablierung einer ausreichenden und bedingungslosen Grundversorgung – das sind Gedanken, die weitergedacht werden müssen – und auch dafür bietet das vorliegende Buch weiterführende Anstöße. Danke, dass es geschrieben wurde. Ich wünsche ihm eine große Verbreitung und Anerkennung.

Inhalt

1. Was ist Hartz IV? Eine Einführung in den Ausgang des Sozialstaats

Der neue Sozialstaat· Verbot, Kontrolle und Strafe· Minimalexistenz oder Hängematte? · Sozialer Abstieg und Demokratie: Vom Geldsparen · Das unternehmerische Selbst als Leitfaden · Hartz IV – ein Erfolgsmodell?

2. Willkommen: Inside Jobcenter

3. Die Mühlen der Bürokratie

Getrennt agieren, vereint schlagen: Frontoffice und Backoffice · Wohldosierte Informationspolitik · Volle Schikanen: Bloß keine Barrierefreiheit · Papier ist geduldig, die Behörde auch: Der Antrag · Kompetenzen und Profile · Fördercheck · Von den Mühen des Krankseins · Aktivierung und Integration

4. Unternehmen Jobcenter – Die ökonomisch durchregierte Verteilung von Sozialleistungen

Rigides Personalmanagement: Weniger für Mehr · Unternehmerisches Kalkül: Planwirtschaft und Quoten · Schönheits-OPs: Frisieren fürs Controlling · Hierarchieeffekte: Arroganz der oberen Ebenen · Ultimativer Spartipp: Ungestraftes Sanktionieren · Hausbesuche und Außendienst · Prinzip Outsourcing: Die Hartz-IV-Industrie

5. Kompetenzzentrum Jobcenter

Die Mitarbeiter · Problembereich Vermittlung · Fehler und Frustrationen · Kompetenzüberschreitung · Kompetenz »von oben« · Und die »Kunden«? · Die lieben Politiker

6. Unlogisch: Verstöße gegen den gesunden Menschenverstand

»Alternativlos« und »demokratisch«: Der okkulte Grund der Reform · Kein Streit um Worte: Arbeitslos, erwerbslos und arbeitsuchend · Regelirrgarten ohne Wegweiser · Arbeit um jeden Preis, zu jedem Preis · Mitnahmeeffekte Dritter · Kostenlos arbeiten auf Amtanweisung · Sparen um jeden Preis · Zweierlei Maß · Weitere Absonderlichkeiten · Was geht das uns an?

7. Nur nicht persönlich nehmen: Vom Zwangsapparat J obcenter

Der Ton macht die Musik · Hartz IV verpflichtet: Die allumfassende Gängelung · Überwachen und Strafen

8. Mediendarstellungen und Kampagnen: Von »Hartz-IV-Stelzen« und anderen Beleidigungen

Vom anfänglichen Problembewusstsein zum Hartz-IV-Bashing · Schlechtes Vorbild: Wolfgang Clements »Vorrang der Anständigen« · Gutes Beispiel: So harmonisch kann Hartz IV sein · Versprengte Beleidigungen: Hartz-IV-Empfänger – die Anderen · Entmenschlichung · Das Medium als Botschaft: der gemachte White Trash · Resonanzen

9. Mythen und ihre Aufklärung

Mythos 1: Hartz IV gleich »Unterschicht« · Mythos 2: Auf fauler Haut in der sozialen Hängematte · Mythos 3: Hartz IV reicht dicke zum Leben. Oder: Die Leistungen sind zu üppig · Mythos 4: Die Leistungen übersteigen, was ein einfacher Arbeiter verdient · Mythos 5: Die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen · Warum halten sich die Mythen so hartnäckig?

10. Was tun?

Miteinander statt nur allein: Selbstorganisation und solidarische Aktionen · Kleine Widerstände: Renitenz und Resistenz · Direkte Aktionen

11. Ausblick: Krise und Kritik der Arbeitsgesellschaft

Versagen der Politik: Auch Tatenlosigkeit hat Folgen · Kein Ausweg in Sicht? · Fetisch Arbeit – für einen Perspektivwechsel · Wahrung der Demokratie: Teilhabe ohne Erwerbsarbeit

Literatur

1. Was ist Hartz IV?Eine Einführung in den Ausgang des Sozialstaats

»Der Wolf frisst Kreide und setzt sich ein Häubchen auf. Das Amt heißt Agentur, die Verdienstunterschiede nennen wir Einkommensvielfalt, und die Sachbearbeiter sind jetzt die Arbeitsvermittler, als liege hinter ihnen wie ein großer Bonbonberg eine unerschöpfliche Masse an Jobs, die sie nur noch in die richtigen Verteilungsbahnen lenken müssen.«

(Mahler 2011, S. 75)

Der neue Sozialstaat

»Hartz IV« wurde 2004 wenig überraschend zum Wort des Jahres gekürt. Hätte man damals das ganze Ausmaß erahnt, das die Hartz-Gesetze haben würden, es wäre wohl das Unwort des Jahres geworden. Seit dem 1. Januar 2005 gilt für alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zwischen dem 15. und 64. Lebensjahr das SGB II, das Zweite Sozialgesetzbuch, das den Kern des »Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt« bildet. Es regelt die Grundsicherung für Arbeitsuchende, das Arbeitslosengeld II (Alg II). Beides, das Gesetz wie die finanzielle Leistung, werden – nach der Galionsfigur der Reform Peter Hartz – Hartz IV genannt.

Laut Artikel 20 des Grundgesetzes ist »[d]ie Bundesrepublik Deutschland [...] ein demokratischer und sozialer Bundesstaat«. Dieses Sozialstaatsgebot begründet einen Rechtsanspruch auf Sozialleistungen, so die 1962 eingeführte Sozialhilfe. Der Gedanke dahinter ist, den Bürger vor materieller Verelendung, vor den Wechselfällen des Lebens zu schützen, ein soziokulturelles Existenzminimum sicherzustellen und Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft abzufedern. Unter dem Motto »Fördern und Fordern« hat der Wohlfahrtsgedanke mit Hartz IV eine neue Stoßrichtung erhalten. Im selben Atemzug mit der Bedarfsdeckung des Einzelnen wird fast immer die Figur des früh aufstehenden Arbeitnehmers genannt, der selbst gerade so über die Runden kommt und diese sozialstaatlichen Leistungen mitfinanziert. Der Hilfebedürftige sieht sich so ohne eigenes Zutun in eine moralisch fragwürdige Ecke gestellt und ihm wird, bevor er sich dort auch nur rühren kann, entgegengehalten: »Grundsätzlich müssen die persönlichen Interessen zurückstehen« (Bundestagsdrucksache 15/1516, S. 53, zit. n. Hammel 2005, S. 61). Zwar ist das Hartz-IV-Gesetz weder vom Sozialstaatsgebot noch vom Würdeerhalt per Grundsicherung abgerückt. Der Würdeerhalt ist aber an Bedingungen geknüpft, die der Hartz-IV-Empfänger mit der Unterschrift unter die Eingliederungsvereinbarung akzeptiert. Dieser Vertrag ist Ausdruck einer »feudalen Hilfepraxis« (Reuter-Radatz 2005, S. 5), da er nicht zwischen Vertragspartnern auf Augenhöhe geschlossen wird. Die Ausrichtung der Wohlfahrt lautet nicht mehr Unterstützung, sondern deren schnellstmögliche Beendigung, mitunter gar Verhinderung. Das »Fördern« erfolgt maßgeblich unter dem Aspekt von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, und die Allgemeinheit sieht sich unter dieser Voraussetzung im Recht, den Hilfeempfängern auch in privateste Angelegenheiten hineinzureden.

Verbot, Kontrolle und Strafe

Erst seit der Agenda 2010, deren wesentlicher Teil Hartz IV ist, debattiert die Öffentlichkeit vermehrt Fragen wie die, ob ein Alg-II-Empfänger Besuch empfangen darf und wie oft, ohne sich des Sozialbetrugs verdächtig zu machen; wie eine Familie mit dem weihnachtlichen Geldgeschenk von den Großeltern für die Kinder umgehen soll; ob Lesen – und der benötigte Strom dafür – ein Grundrecht sein kann; wie oft ein getrennt lebender Vater seine Kinder sehen darf; wie groß die Wohnung und wie teuer eine neue Haustür sein darf. Mancher Hartz-IV-Empfänger pendelt als erwachsener Mensch zwischen Dürfen, Nichtdürfen und Rechtfertigung in Erfüllung seiner sogenannten »Pflichten«, die allgemein unter dem Schlagwort »Fordern« verbucht werden. Mancher Jobcenter-Mitarbeiter begreift sich als Kontrolleur und Gängler, der nicht misstrauisch genug sein kann. Was Hilfeempfängern gestattet ist, muss meist vor Gericht geklärt werden – Hartz IV bedeutet eine Flut von Widersprüchen gegen Amtsbescheide und eine Flut von Verhandlungen an den Sozialgerichten. Ebenfalls flutartig schwellen die verhängten Sanktionen an, denen die Zumutbarkeit gegenübersteht, fast jede Arbeit oder Maßnahme zu fast jedem Lohn, ungeachtet von Lebenslauf und Qualifikation, anzunehmen.

Minimalexistenz oder Hängematte?

Die Sanktionen unterlaufen das vom Bundesverfassungsgericht definierte Grundrecht auf ein Existenzminimum. Dieses Grundrecht ist perverserweise keineswegs gesellschaftlicher Konsens, denn immer wieder wird infrage gestellt, dass Hartz-IV-Empfänger ein solches überhaupt verdient hätten. Dazu tragen bestimmte Vorstellungen davon bei, wie die Gruppe der Hilfeempfänger beschaffen ist – man kann hier getrost von Mythen und bisweilen absurden Zerrbildern sprechen. Hinzu kommt die fortgesetzte Schelte vonseiten der Medien und der Politik, die diese Mythenbildung unterstützen und forcieren. In unredlicher Weise wird so getan, als tummelten sich im Wartebereich der Jobcenter Millionen von Florida-Rolfs, die von fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmern durchgefüttert werden. So kristallisiert sich das Bild einer faulen »Unterschicht« heraus, die es sich in der Hängematte des Sozialstaats bequem gemacht hat und sogar nicht einmal per Leistungskürzung zum Arbeiten zu bewegen ist. In Wirklichkeit haben Mitte 2013 1,32 Millionen der Alg-II-Bezieher gearbeitet und ihren Lohn »aufgestockt« (Statistik der Bundesagentur für Arbeit 2013, S. 16) und gut 1,6 Millionen Kinder leben von der Grundsicherung (ebd., S. 3). Die vermeintliche Hängematte ist zudem alles andere als plüschig, und das nicht nur wegen Sanktionen und Zumutbarkeit. Die Hilfeempfänger fanden sich seit den Hartz-IV-Reformen nach und nach »von anderen Sozial- und/oder Sicherungsleistungen abgekoppelt«, darunter »Kindergeld, Elterngeld, Rentenansprüche«. Auf diese Weise wurde »einer neuartigen Form sozialer Ungleichheit Vorschub geleistet, die über die materielle Dimension hinausgeht. Viele gesetzliche Neuerungen haben sowohl weitreichende Eingriffe in die Lebensführung der Leistungsbezieher ermöglicht, [sic] als auch in Teilen deren Grundrechte eingeschränkt« (Petzold 2013, S. 49).

Sozialer Abstieg und Demokratie: Vom Geldsparen

Ob der so oft bemühte Arbeitnehmer, der jeden Morgen zur Arbeit geht und unter anderem auch das Geld für Hartz IV verdient, eine tiefere Befriedigung verspürt, wenn der vermeintliche Hängematten-Hartzer in einer Maßnahme geparkt wird? Hat er etwas davon, seine Steuergelder in Trainings verblasen zu sehen, bei denen die Leute ihre Lebenszeit absitzen, statt qualifiziert zu werden? Bringt es ihm etwas, wenn diese Menschen dort nur aus Angst vor einer gravierenden Kürzung ihres Regelsatzes sitzen? Und ist das Existenzminimum nicht auch für ihn relevant – von der gesamtgesellschaftlichen Dimension ganz abgesehen –, weil es eben auch für Steuerzahler, Rentner oder Kranke eine Rolle spielt?

Was scheinbar nur eine Randgruppe angeht, betrifft weite Teile der Gesellschaft. Das Konglomerat aus Alg II, Sanktionen und Ersatzarbeitsmarkt erzeugt Druck auf Arbeitnehmer, auf ihre Löhne und die Sicherheit ihrer Beschäftigungsverhältnisse. Wer jetzt von einem Zeitarbeitsvertrag zum nächsten hüpft und das Glück hat, nicht auf finanzielle Hilfe vom Jobcenter angewiesen zu sein, dem muss höchstwahrscheinlich spätestens als Rentner von der Gesellschaft unter die Arme gegriffen werden. Mit dem Fingerzeig auf die Armen wird aber von der Frage abgelenkt, warum sie arm sind und es viel zu oft auch bleiben. Demokratie und gesellschaftliche Teilhabe werden verhindert und gleichfalls Debatten darüber, wie das Ganze aussehen könnte, wenn man sich vom Mantra der Alternativlosigkeit der derzeitigen Form des Sozialstaats – vom Hartz-IV- Komplex – befreite.

Diese Form hat die Bezeichnung »Sozialstaat« nicht verdient. Die für die Hartz-IV-Empfänger zuständigen Jobcenter verwalten arbeitsuchende Menschen eher, als dass sie ihnen helfen. Das geschieht unter der Maßgabe des Kostensparens – die einzelnen Mitarbeiter sind vom Controlling getrieben, weniger von ihrem gesetzlichen Auftrag. Soziale Erwägungen werden von betriebswirtschaftlichen Überlegungen verdrängt; die Mitarbeiter ersticken in Arbeit, der Betreuungsschlüssel wird selten eingehalten.

Was der Sozialstaat nicht mehr leisten will, wird anderweitig kompensiert. Flaschensammler sind froh, dass sie wenigstens ein bisschen für ihren Lebensunterhalt arbeiten, Kleingartenpächter ziehen in ihre Laube, die Tafeln bilden inzwischen bundesweit ein großes Netz, an dem sich Lebensmittelketten über Spenden bereichern und zu dem nicht jeder Bedürftige Zugang erhält: Wie beim Bettler in der Fußgängerzone entscheidet die gebende Hand, ob sie dem ohnehin Gedemütigten etwas zusteckt und, falls ja, wie viel.

Blickt man auf diesen doch grundlegenden Wandel, stellt sich die Frage, wer denn festgelegt hat, dass der Sozialstaat zum Suppenküchenstaat verkommt. In einer Demokratie, sollte man meinen, hätte es darüber eine ausufernde Diskussion gegeben, ein Abwägen verschiedener Modelle, einen Austausch von Für und Wider. Tatsächlich hat ein nicht legitimierter Zirkel aus Bundeskanzleramt und Arbeitsministerium unter Mitwirkung der Bertelsmann-Stiftung die Arbeit der Hartz-Kommission in Teilen vorbereitet. Diese Kommission war ebenfalls nicht legitimiert und in ihrer Zusammensetzung wurden gewisse Meinungsbildungsmechanismen ebenso unterdrückt wie eine gleichberechtigte Einbindung aller für das Thema relevanten Akteure. Werner Eichhorst, damals bei der Bertelsmann-Stiftung für das Projekt »Benchmarking Deutschland: Arbeitsmarkt und Beschäftigung« verantwortlich, formulierte es frank und frei: »Gegenüber den etablierten parteipolitisch geprägten parlamentarischen Entscheidungsprozessen und auch im Vergleich zum blockierten >Bündnis für Arbeit< profitierte die Arbeit der Hartz-Kommission von ihrer pluralistischen Zusammensetzung, bei der Vertreter der Parteien und Verbände sowie der Wissenschaft nur eine untergeordnete Rolle spielten. Prägender waren Unternehmer und Unternehmensberater« (zit. n. Heiter 2008, S. 62). Die Betonung der Letztgenannten offenbart ein eigenartiges Verständnis von gesellschaftlichem Pluralismus. Immerhin agierte die Kommission nicht im Verborgenen. Ihre Vorschläge wurden dann im Bundestag verschärft. Die Öffentlichkeit konnte sich nur verwundert die Augen darüber reiben, wie selbstverständlich Fakten geschaffen wurden.

Den Kern der Reformen bildete die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, zu der sich der damalige Kanzler Gerhard Schröder entgegen seiner Wahlkampfverlautbarungen nach der Wiederwahl 2002 entschloss. Dies sollte, wie unterstrichen wurde, zum Vorteil aller Betroffenen gereichen. De facto fiel die finanzielle Unterstützung unter das Niveau der Sozialhilfe, und an die Stelle von Arbeits- und Arbeits marktpolitik trat eine Armutspolitik (Butterwegge 2009, S. 172f.). Die Notwendigkeit der Reformen der Agenda 2010 schien auf der Hand zu liegen, forderte doch die hohe Arbeitslosigkeit zum Handeln auf. Der Bundeshaushalt sollte über geringere Ausgaben bei der Versorgung und Betreuung von Arbeitslosen saniert werden, Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und in den Sozialsystemen sollte die Wirtschaftsschwäche überwinden. Gleichzeitig wurde betont, bei den Erwerbslosen mittels Leistungskürzung und Zumutbarkeitsklausel die Daumenschrauben ansetzen zu müssen – die Förderung des Niedriglohnsektors inklusive (Butterwegge 2013).

Die Chance, über Gründe von Armut und Arbeitslosigkeit nachzudenken und diese anzugehen, wurde vertan. Der Fokus war nie auf das gesamtgesellschaftliche Problem gerichtet, sondern auf den einzelnen Problemfall. Die Kulisse vom unerlässlichen Druck auf das Heer derjenigen, die angeblich zu wenig Eigeninitiative zeigen und »Bewegungsangebote« brauchen, um der »Solidargemeinschaft« nicht weiter auf der Tasche zu liegen, war aufgebaut. Seitdem geht die Angst vor Hartz IV, vor dem sozialen Abstieg vermehrt auch in der Mittelschicht um.

Das unternehmerische Selbst als Leitfaden

Dabei wird der Einzelne als jemand betrachtet, der stets selbst für alles verantwortlich ist, was in seinem Leben geschieht. Entsprechend ist es seine Aufgabe, sein Leben zu managen:

Sind Sie ein Unternehmertyp? ...

Prüfen Sie, zu welchen Opfern Sie bereit sind! ...

Prüfen Sie Ihre Fitness! ...

Prüfen Sie, was für Sie auf dem Spiel steht! ...

Arbeitsagentur: Beruf.Bildung.Zukunf – Existenzgründung

Ob Die Kunst der Höchstleistung, Der Neugier-Erfolgs-Loop oder Mach Dich effektiver, Anleitungen zum Glücklichsein, zu Erfolg und persönlichem Mehrwert lungern marktschreierisch in den Bestsellerecken jeder Bahnhofsbuchhandlung. In dieses Horn stößt auch die Politik, mahnt das Arbeitnehmerdasein als Selbst-Management an. »Die Maxime handle unternehmerisch! ist der kategorische Imperativ der Gegenwart« (Bröckling 2007, S. 2), der fordert, dass der Mensch sich evaluiert oder Qualitätssicherung an sich selbst betreibt. Solche Vorstellungen über das unternehmerische Selbst geistern seit den 1990ern vermehrt durch ökonomische Texte und politische Forderungen. »Autonomie« und »Selbstbestimmung« sind nicht mehr Ausdruck von Emanzipation, sondern Voraussetzungen für den flexiblen und mobilen Menschen, der immer auf Abruf bereitsteht, um überall auf der Welt einen Job auf Zeit anzunehmen. Der Mensch ist zur »Ich-AG« mutiert, die die Notwendigkeit »lebenslangen Lernens« für Qualifizierung und Selbstvermarktung eingesehen hat.

Hartz IV – ein Erfolgsmodell?

Die Mythenbildung hört bei den einzelnen Arbeitslosen nicht auf. Behauptet wird auch, dass Hartz IV und mit ihm so ziemlich alles, was im Kontext der Agenda 2010 passiert ist, dafür gesorgt hat, dass die BRD trotz Finanz- und Wirtschaftskrise im Euroraum wieder über eine starke Wirtschaft verfügt, gar ein »Jobwunder« vorweisen kann. Dabei wird unter den Tisch gekehrt, dass dieses »Jobwunder« vor allem prekarisierten Beschäftigungsformen zu verdanken ist. Gleichzeitig ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen weder gesunken, noch wurde die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzt; stattdessen sind Armut und gesellschaftliche Ungleichheit gestiegen. Dennoch wird dieses Modell anderen europäischen Staaten mit Nachdruck ans Herz gelegt beziehungsweise geradezu abverlangt. Das neue Deutschland hat sich per Lean Management als Rudelführer in der Definition von Wohlfahrt behauptet.

Somit wird auch im europäischen Kontext nicht über die Möglichkeiten von Arbeitsmarkt- oder Beschäftigungspolitik nachgedacht oder darüber, wie die Zukunft der Erwerbsarbeit aussehen könnte. Was nämlich aus dem Blick gerät, wenn der Einzelne aus Angst vor dem gesellschaftlichen Aus oder vor der Sanktionskeule der Sachbearbeiterin Lohndumping und unsichere Beschäftigungsverhältnisse hinnimmt, ist, dass Vollbeschäftigung erstens nicht eintreten wird – schon gar nicht mit Mini-Jobs und Zeitarbeit – und zweitens vielleicht auch gar nicht wünschenswert ist.

Dieses Buch ist zwischen den vielen Einzelfällen und dem großen Bogen samt Nebeneffekten im Hartz-IV-Komplex angesiedelt, zwischen Anekdoten von (ehemaligen) Betroffenen und Jobcenter-Mitarbeitern und der dem Komplex zugrunde liegenden Systematik. Es beginnt mit dem Empfang in den Räumlichkeiten des Jobcenters. Er bildet die Pforte in die Mühlen der Bürokratie, deren Regeln fortan bestimmend sind – und das auf beiden Seiten des Schreibtischs. Die Mitarbeiter sind es, die Sparvorstellungen von Regierung und Bundesagentur für Arbeit umzusetzen haben, und zwar auf dem Rücken derer, die von ihnen unterstützt werden sollen. Da kann schon mal jemand durchs Raster fallen; mitunter sind es ganze Gruppen, die keine Beachtung finden und abgehängt werden. Dies ist teilweise der behördlichen Organisation geschuldet, hat strukturelle Ursachen, die von zu wenigen Kenntnissen über Fehlvermittlungen und Kompetenzüberschreitungen reichen, und fußt zudem im mangelhaften Wissen von Politikern über die von ihnen geschnürten Gesetzespakete und deren konkrete Folgen. Die Logik dahinter muss nicht zwingend einleuchten: Sei es die Art und Weise, auf welche die Reform eingeführt wurde, die Mitnahmeeffekte Dritter, die daran verdienen, dass um jeden Preis gespart werden soll, die verlogene Erfolgsrhetorik egal welcher Regierung oder die entschiedenen Abgrenzungstendenzen derer, die sich als Teil der Mittelschicht wähnen, die mit all dem nix zu tun haben will. Da erscheint es naheliegend, die Umgangsregeln im Jobcenter zu ignorieren oder gar zu begrüßen, die mit Zwängen und Pflichten, Freizeitberaubung und Beschäftigungstherapien, Überwachen und Strafen einhergehen. Ebenso erleichtert es die Abgrenzung nach unten, wenn Beleidigungen und Stereotype öffentlich formuliert werden. Dann nämlich ist es salonfähig, Ressentiments über den Arbeitslosen an und für sich zu pflegen, der zur »Unterschicht« gehört, faul einen viel zu üppigen Regelsatz verbrät und sich sinnvollen Maßnahmen verweigert.

Was folgt aus all dem? Es muss in den Blick genommen werden, was manch Einzelner und manche Initiative schon zur Gegenwehr in Angriff genommen haben, und es stellt sich die Frage, welche Bedingungen einen Ausweg aus Hartz IV, Armut und dem aktivierend-disziplinierenden Staat – und zwar für alle – möglich machen könnten. Vielleicht enthält eine veränderte Perspektive auf Wert und Bedeutung von Arbeit die Antwort: Was tun, wenn es nichts zu tun gibt?

2. Willkommen: Inside Jobcenter

Am Anfang dieses Jahrtausends sollte alles besser werden: »Die neue Service- und Dienstleistungsqualität findet ihren Ausdruck in der Architektur und Raumgestaltung des JobCenter. Mit ihm bekommt das Arbeitsamt ein neues Gesicht. Das Bild der Korridore mit Arbeitslosen, die vor geschlossenen Bürotüren auf die Bearbeitung ihres >Falles< warten, macht Platz einer offenen Architektur mit vielfältigen Informations- und Erlebniselementen (z. B. Job-Ticker, Info-Terminals, Berufsinformationszentrum, Internet-Bar, Cafe/Bistro, Ausstellungsflächen).« Soweit die Fantasien der Hartz-Kommission im Jahr 2002 (Hartz et al. 2002, S. 75). Geplant war, dass die Jobcenter mit lichter und moderner Architektur und ohne Schlangen und Gedränge auf engen, tageslichtarmen Fluren zeigen: Andere Zeiten sind angebrochen.

Eines der ersten Gebäude der Arbeitslosenverwaltung auf deutschem Boden, das einen ähnlichen Anspruch umsetzte, war das 1927 fertiggestellte Arbeitsamtgebäude in Hamburg-Altona. Architekt Gustav Oelsner hat eine Eingangshalle mit offenem Schalter vorgesehen – was den damals ansonsten üblichen Amtsstuben vollkommen widersprach – und außerdem das ebenerdige Gebäude in Untereinheiten gegliedert, in denen er die Vermittlungsstellen für einzelne Berufsgruppen vorsah und die man jeweils von außen betreten konnte. Auf diese Weise wurde verhindert, dass Leute sich im Weg standen oder in den Fluren drängelten. Positiv sollten Gemüt und Abläufe durch viel Licht dank hoher und breiter Fenster und Farbigkeit im Interieur beeinflusst werden (Gustav-Oelsner-Gesellschaft für Architektur und Städtebau e. V. o. J.).

Der von den Jobcentern vermittelte Eindruck entsteht nicht nur durch die Inneneinrichtung und die von ihr vorgenommene Anordnung der Menschen. Auch draußen spielt die Musik: Abgesehen von Aschenbechern für das qualmende Volk lassen sich zunehmend Bemühungen erkennen, Grün und Sitzgelegenheiten unter Bäumen zu schaffen. In Kreuzberg wird die Szenerie durch anderes bestimmt: »Merkwürdige Ironie, dass dort, genau gegenüber des Jobcenters [sic] Friedrichshain-Kreuzberg, die verglaste Front des neuen Springer-Gebäudes liegt, welches die B.Z., die Bild-Zeitung und Bild-Online beherbergt. Den ganzen Springer-Verlag mitsamt seinen seriösen Feigenblättern. Hier die Unterschicht, die von den Arbeitenden lebt, dort die Arbeitenden, die von der Unterschicht leben« (Mahler 2011, S. 64).

Die Begrünung spielt etwa eine entscheidende Rolle bei den Entwürfen des Berliner Büros Annabau, das mit der landschaftsgestalterischen Neuordnung des Areals um das Weddinger Rathaus herum beauftragt ist. Bis 2015 soll so vor der Stadtteilbibliothek ein Lesegarten entstehen; Ziel ist es, den Platz zu einem Treffpunkt werden zu lassen. Dann können es sich auch die Besucher des dortigen Jobcenters im Grünen gemütlich machen und noch einmal tief durchatmen (Annabau o. J.). Zum Aufenthalt soll auch der begrünte Innenhof des Jobcenters Städteregion Aachen einladen, wenn es 2015 fertiggestellt ist. Der ringförmige Grundriss des Gebäudes schafft neben Orientierung und dem Eindruck von Offenheit helle Arbeitsplätze. Ebenfalls lichtdurchflutet und freundlich ist der Eingangsbereich, in dem die »Kunden« empfangen werden. In manchen Entwürfen für Jobcenterneubauten fehlt übrigens nicht der Hinweis, dass die Mitarbeiter separierte Parkplätze haben werden.

Mit der Einrichtung der Argen (Arbeitsgemeinschaften, s. Kapitel 5) – meist die späteren Jobcenter – als den Orten, an denen die modernen Dienstleistungen am Arbeitsmarkt umgesetzt werden sollten, wurden bundesweit circa 2.000 neue Bürogebäude in Betrieb genommen beziehungsweise für den Betrieb als Arbeitsvermittlungs- und Erwerbslosenverwaltungsanstalten angepasst (Lange 2011, S. 32). Hier, also realiter, begegnet man freilich selten den architektonischen Visionen der Kommission. Es war schlichtweg keine Zeit, neben allem, was zu erledigen war, auch noch rasch Gebäude mit Wohlfühlatmosphäre und Spielecke zu suchen oder gar zu errichten. So hat es denn die bereits vorhandenen Verwaltungsbauten getroffen, die allesamt Kinder ihrer Zeit sind und vielfach den Geist vergangener Jahrzehnte ausstrahlen, wie in der Koch straße in Berlin-Kreuzberg, wo man sich in eine Schulaula versetzt fühlt: »Senkrechte Metallstangen die Türgriffe, grob gemusterter, abwischbarer Kachelboden, breite, vertikale Lamellen vor den Fenstern zur Straße [...]. Die Schalter mit ihren fast schulterhohen Tresen aus verkleidetem Pressholz, zu denen man hintritt, um sein Anliegen vorzutragen, sie folgen noch eindeutig der alten, amtlichen Bürokratieästhetik, die im Bürger vor allem einen Bittsteller sieht« (Mahler 2011, S. 17f.).

Der als »Kunde« sprachlich kostümierte, erwerbslose Bittsteller traf in der Realität nun doch auf in langen Fluren aufgereihte Büro-an-Büro-Ketten, auf die gewohnte Verwaltungsästhetik in Schuhkartonanmutung und mit Neonbeleuchtung. Einzig die Eingangszone ist in der Regel weitläufiger gestaltet, weil hier die künftigen oder bestehenden »Kunden« vorsortiert werden, um nicht ziellos in den Gängen herumzuirren oder gar unangemeldet bei der Sachbearbeiterin auf der Matte zu stehen. Solche Zudringlichkeiten werden ohnehin vielerorts durch Sicherheitskräfte zwischen Eingangszone und Bürobereich vermieden – eine Reaktion auf Übergriffe auf Mitarbeiter, die es vereinzelt gegeben hat. Bereits in der Eingangszone herrscht das Bild des Schlangestehens vor. Erst wer an der Security vorbeigerückt ist, kommt in den Genuss eines Wartebereichs mit Sitzplätzen. Eine Autorin beschreibt ihre Eindrücke so: »[Der Service] ist vergleichbar mit den Supermärkten. Lange, enge Gänge. Lange Schlangen an den Kassen und wenn der Kunde etwas reklamiert, wird er auch noch zurechtgewiesen« (Engels 2008, S. 10).

Man darf nicht einfach gehen, wohin man will. Man wird beobachtet, eventuelles Fehlverhalten schon im Vorfeld abgecheckt: »[Z]wischendurch patrouillieren Ordnungskräfte durch die Gänge« (ebd., S. 11). In

Berlin konnte man 2010 nicht einmal den normalen Weg nehmen: Die Rolltreppe zum Jobcenter in Neukölln wurde gesperrt, das Absperrband bewacht. Als Grund wurde angegeben, dass die oben über die Rolltreppe Angekommenen mit den Leuten kollidieren könnten, die den Aufgang im hinteren Bereich genommen haben. Man fürchtete »Tumulte«. Immerhin bestand diese Situation nur temporär, die Behörde ist umgezogen (Mühling 2010). So umfassend kann die Überwachung dann doch nicht sein, jedenfalls nicht in Kreuzberg. Dort beobachtete Autor Thomas Mahler vollgekritzelte Treppenaufgänge und wunderte sich, dass dort nichts Politisches oder Umstürzlerisches steht. Nur Tags, mit dem

Edding geschriebene Namenskürzel, konnte er ausmachen und wunderte sich noch mehr. »Wieso [...] markiert jemand das Arbeitsamt als seinen Hood? Ist das Bedürfnis nach Identität so mächtig, dass man sogar hier noch Ich bin wer, ich bin wer! ruft, anstatt zuzugeben: Als Arbeitsloser bin ich verdammt noch mal niemand.« (Mahler 2011, S. 61)

Anderswo gibt es dagegen Aufforderungen an den Wänden, nicht im Flur zu warten, oder eine emsige Mitarbeiterin hat mit Word-Art selbstgestaltete Motivationssprüche ausgedruckt und – selbstverständlich in eine Klarsichthülle verpackt – an ihre Tür geklebt: »Ein rollender Stein setzt kein Moos an« ist da zu lesen oder: »Es ist immer zu früh, um aufzugeben«. Weiter geht es mit: »Es ist in Ordnung, Angst zu haben, aber nicht, sich der Angst geschlagen zu geben«, »Das Leben besteht zu zehn Prozent aus dem, was dir passiert, und zu neunzig Prozent aus deiner Reaktion darauf«, »Wenn der Mensch kein Ziel hat, ist ihm jeder Weg zu weit«, »Wenn du nichts veränderst, wird sich auch nichts verändern«, »Den ersten Schritt zu machen unterscheidet die Gewinner von den Verlierern«. Schade, die Tür hat nicht mehr Fläche. Eigentlich ein Wunder, dass angesichts dieses geballten Motivationskicks überhaupt noch jemand hier entlangläuft.

Damit nicht genug der Information. An aufgestellten Tafeln kann man sich Stellenangebote durchlesen. Das läuft darauf hinaus, dass auf 400-Euro-Basis Küchenhelfer, Helping Hands für den Messebau oder einfach nur Leute mit Führerschein gesucht werden. Für weitere Informationen ist nicht etwa der Arbeitgeber, mutmaßlich eine Zeitarbeitsfirma, zu kontaktieren, sondern es ist die Büronummer einer Mitarbeiterin angegeben. Leise meldet sich die Befürchtung, dass dies die einzigen Stellenangebote sind, die dieses Haus vorhält. Mahler kommentiert: »Man tummelt sich am Nadelöhr des Abstiegs« (ebd., S. 15).

In den Büros wird es dann individuell. Sogar im Großraumbereich findet sich neben jeder Tastatur ein Motiv-Kaffeepott (»I am the boss!«), wenigstens eine kleine Sukkulente mit Teddybär-Deko und ein Wasserkocher. Wer mehr Platz hat, greift zur ausladenden Dieffenbachie oder gar zum Ficus benjamina und beharrt weiterhin auf dem eigenen Wasserkocher; wäre ja auch Quatsch, wenn sich zwei Kollegen einen teilen. Es wurde auch schon mal ein automatischer Papierfalter gesichtet, den sich eine Vermittlerin geleistet hat (ebd., S. 79).

Ansonsten bietet das Jobcenter seinen »Kunden« hin und wieder schon räumlich die Möglichkeit, über den eigenen Status zu informieren. Es gibt nämlich Wartebereiche, in denen Alg-I-Empfänger von Alg-II-Empfängern separiert – aber füreinander sichtbar – zu sitzen haben. Ein großer Raum mit Stühlen an den Wänden, den eine imaginäre Linie durchtrennt. Wenn man rüberschielt, merkt man eigentlich gar keine so großen Unterschiede. Die größte Differenz in puncto Raumgestaltung schafft dagegen die Akademikerberatung bei den besseren Arbeitslosen, also die Zone für die »Elite« des Alg-I-Bezugs. Hier landet der künftige Hartz-IV-Empfänger, wenn er frisch von der Uni kommt, obwohl klar ist, dass er Alg II beziehen wird; eine eventuelle Alg-I-Berechtigung muss aber erst geprüft werden. In diesem Zeitfenster kommt er in den Genuss von weichen Teppichen und des schon angesprochenen und eigentlich als sozialromantische Vision verdammten Tageslichts. Hier gibt es einen Wartebereich, bei dem die Intimsphäre gewahrt werden kann. Fast schon glaubt er, irgendwo einen Zimmerspringbrunnen plätschern zu hören. Und beinahe wehmütig verlässt er den Bereich: Wird er »drüben« auch solch ein ausführliches Vermittlungsgespräch genießen?

Tod einer Mitarbeiterin in Neuss, Brandanschlag in Aachen, Hammerangriff in Leipzig: Derartige Übergriffe setzten eine Aufrüstung in Gang. Kann man solche Fälle baulich verhindern? In Wuppertal hat man die Jobcenter umgebaut, Panikschlösser installiert und die Tische so umgestellt, dass Mitarbeiter die Tür im Rücken und somit einen Fluchtweg haben. Dort mussten auch Blumentöpfe in Reichweite entfernt werden, um von den zu Kreativität gedrängten Selbstmanagern nicht als Wurfgeschosse umfunktioniert zu werden. Eine Mitarbeiterin sagt, bei zwei Prozent der Kundengespräche habe sie Angst (WDR »Lokalzeit Bergisches Land«, 22.1.2013). Denn wer die Security passiert hat, kann immer noch austicken. Eine Mitarbeiterin aus Hessen berichtet davon, dass in den Büros lediglich Alarmknöpfe angebracht wurden; ein Einbau von die Büros verbindenden Zwischentüren, über die man schnell Hilfe holen oder auch Zeugenschaft in Rufweite herstellen könnte, wurde aus Kostengründen verworfen.

Der jahrzehntelang als Sozialarbeiter tätige Klaus Heck stellt sich dagegen andere bauliche Maßnahmen vor, die dafür sorgen könnten, dass bestimmte Eskalationen vor den Büros abgefangen werden, und zwar nicht vom Sicherheitspersonal: »Ein Aufenthaltscharakter des Platzes vor dem Jobcenter, eine deeskalierende Architektur, verdeckte Sicherheitsmaßnahmen statt provozierender >Kleiderschränke<, eine Kinderspielecke im Eingangsbereich und schließlich eine sichtbare Präsenz von Beratungsstellen und Erwerbsloseninitiativen im Eingangsbereich« (Heck 2012). Ein Quäntchen davon hatte sich immerhin auch die Hartz-Kommission vorgestellt – bevor das Reale einbrach.

3. Die Mühlen der Bürokratie

»Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!«

Dante Alighieri

Willkommen im Jobcenter: »Als die Glastür des monotonen Sechziger-Jahre-Baus hinter mir zuschlägt, überfällt mich urplötzlich das beklemmende Gefühl: Von nun an bin ich in staatlicher Gewalt« (Vallenthin 2010, S. 18). Aus gutem Grund stehen Besuche im Jobcenter in der Beliebtheitsskala nicht ganz oben. Eine Vermittlerin aus Hessen berichtet davon, dass einigen ihrer »Kunden« die Termine sehr unangenehm sind, sie sich davor geradezu ängstigen: »Manche haben vorher zwei Nächte schlecht geschlafen. Im Idealfall erzählen sie mir davon, so kann ich ihr Verhalten besser verstehen. Und am Ende des Gesprächs höre ich dann: >War ja gar nicht so schlimm, man durfte ja sogar lachen.< Ja, warum soll man denn nicht lachen dürfen!« Dies wirft ein Licht auf das Image der Jobcenter. Welche Erfahrungen hat wohl jemand gesammelt, von welchen Begebenheiten hat er gehört, wenn er von einem »schlimmen« Gesprächsverlauf ausgeht? Es fängt schon mit der Anrede an: Wer ins Jobcenter geht, heißt »Kunde«. Tatsächlich sucht er aber Hilfe und hat auch sonst so überhaupt nichts mit einem Kunden im Kaufhaus gemeinsam. Der Hauptunterschied zwischen Kunde und Hilfesuchendem: Der Kunde kommt freiwillig, der Hilfesuchende hingegen nicht.

Getrennt agieren, vereint schlagen: Frontoffice und Backoffice

In sämtlichen Schreiben des Hauses wird das persönliche Erscheinen ausdrücklich bevorzugt oder gar empfohlen. Manchmal erfordern auch Kleinigkeiten den Besuch: Nachdem einer eine Stunde darauf warten musste, einen Brief abgeben zu können, wurde auf Nachfrage geantwortet, nun wisse er immerhin, dass sein Schreiben eingegangen sei. In den Anfangsjahren von Hartz IV gab es die Formulare nicht online, man musste sie sich also persönlich abholen. Zusätzliches Hindernis: Die Jobcenter sind nur für diejenigen komfortabel und preiswert zu erreichen, die direkt nebenan wohnen. Wer auf Verkehrsmittel angewiesen ist, zahlt für jeden Hin-und Rückweg. Angekommen im Jobcenter, wird der unfreiwillige »Kunde« im Eingangsbereich abgefangen. Ohne Termin hat man keinen direkten Ansprechpartner, sondern wartet im »Empfangsbereich« sitzend oder in der Schlange stehend darauf, von wechselnden Personen abgearbeitet zu werden. Diese Eingangszone gehört ebenso zur Frontoffice Strategie wie die Agentur-Hotline: Besucher oder Anrufer tragen ihr Anliegen vor und werden entweder weitergeleitet oder vertröstet. Direkt ins Backoffice gelangen sie nicht. In dieses muss man in der Regel eingeladen werden, denn hier sitzen jene wichtigen Mitarbeiter, die für die Jobvermittlung und die Bewilligung der finanziellen Leistungen zuständig sind. Front- und Backoffice sind nicht nur räumlich voneinander getrennt, teilweise achten auch Sicherheitsleute darauf, dass nur Befugte die Eingangszone Richtung Büros verlassen. Selten bekommt man Kontakt zur Sachbearbeiterin der Auszahlung, eher noch zur Vermittlerin, allerdings sind die Eingangszonen in verschiedenen Jobcentern unterschiedlich organisiert. Meist wird ein längerfristiger Termin vergeben.

Natürlich klingt es erst mal vernünftig, wenn nicht jeder jederzeit bei den Mitarbeitern im Büro vorstellig wird oder dort anruft. Schließlich haben diese auch ihre Zeitpläne und können nicht ständig Beratungsgespräche für Anliegen anderer unterbrechen. Es kann aber vorkommen, dass man persönlich erscheint und lange warten muss, nur um einen Termin abzuholen. Sicher lässt sich manches Anliegen bereits im Empfangsbereich oder per Hotline klären. Leider kennt man im Callcenter aber nur allgemeine Antworten, kann weder Angaben zum Bearbeitungsstatus machen noch Spezifisches zum Einzelfall erörtern. Nicht ohne Grund gehören vorgeschaltete Callcenter zu den Lieblingskindern der Unternehmensberater. Sie sind sicher effizienter, wenn jemand eine Frage zu seiner Stromabrechnung hat. Bei so etwas Existenziellem und Sensiblem wie der Daseinsfürsorge zeigt sich aber schnell, dass die Mitarbeiter in diesem vorgeschalteten Bereich nicht so tief drinstecken in der Materie wie ein persönlicher Ansprechpartner. Im schlechteren Fall blitzt der Anrufer also ab oder wird gar mit einer Fehlinformation abgewimmelt. Einige

Jobcenter-Hotlines laufen übrigens immer noch über die nicht gerade günstigen 0180-Nummern. Ein Schelm, wer denkt, dass so eine Hürde gesetzt werden soll. Direkte Durchwahlen werden zwar manchmal mitgeteilt, das ist aber nicht die Regel. Da scheint aus unserer Erfahrung der persönliche Gusto der Bearbeiter eine Rolle zu spielen.

Die Fehlinformation durch eher allgemeine Aussagen muss nicht einmal Kalkül sein. So berichtet ein niedersächsischer Jobcenter-Mitarbeiter, dass durch die Neueinführung, Zurücknahme und Wiederneueinführung von Vorschriften und Durchführungsbestimmungen intern ständig Chaos entsteht. Der Ton dort ist schroff; treten die Mitarbeiter mit Nachfragen an ihre Vorgesetzten heran, kommt es oft nicht zur erhofften Klärung. Vielmehr werden die Fragen als Einzelfälle abgetan und nicht beantwortet, so dass auch den »Kunden« nur unsichere Auskünfte gegeben werden können. Dies erhöht das Durcheinander und steht einer angemessenen Betreuung und Antragsbearbeitung im Weg.

Manchmal werden die »Kunden« selektiert (siehe dazu auch den Abschnitt »Premiumkunden« in Kapitel 4): Das Berliner »Kundenreaktionsmanagement«, eine Art Beschwerdestelle der Jobcenter, war zumindest bis 2013 nur per Brief oder E-Mail erreichbar. Es hieß: »Wir nehmen aber auch Ihre Probleme ernst und werden gemeinsam mit Ihnen versuchen, eine Lösung zu finden«. Das traf jedoch nicht auf alle »Kunden« zu. Denn die Behörde teilte diese nach verschiedenen Prioritätsgraden ein. »Dauerkunden« und »Querulanten« wurde der niedrigste Stellenwert zugemessen; ihre Belange wurden entsprechend schleppend behandelt und sie mit weit in der Zukunft liegenden Terminen bedacht (Lumbeck 2013). Bei der Terminvergabe muss auch sonst nicht der Zufall regieren: Es kann vorkommen, dass das Jobcenter durch eine bewusst herbeigeführte Terminüberschneidung das Auftreten von Beiständen beim Termin verhindert. Ein Gericht hat dieses Vorgehen als unrechtmäßig verurteilt (Hessenrecht 2007).

Nicht immer ist klar, ob die eine Hand weiß (oder wissen will), was die andere tut: Dieselben Vorgänge werden von unterschiedlichen Sachbearbeitern mitunter verschieden bearbeitet. Zum Beispiel wird eine »Kundin« nach einer Maßnahme mit Hartz-IV-Bezug aufgefordert, zunächst – logisch: erfolglos – Alg I zu beantragen und danach mit dem

Ablehnungsbescheid einen Weiterbewilligungsantrag auf Alg II zu stellen. Die Kollegin an der für Alg I zuständigen Stelle will davon nichts wissen und schickt die »Kundin« zurück. Man fühlt sich an »Asterix erobert Rom« erinnert, wo der kleine Gallier in einem Haus, das Verrückte macht, eine Odyssee bürokratischer Art besteht, obwohl er eigentlich nur eine »verwaltungstechnische Formalität« beizubringen hat.

Während sich die verschiedenen Abteilungen im Jobcenter prinzipiell untereinander austauschen, geschieht es doch, dass Informationen, über die eine Abteilung verfügt, bei der anderen nicht ankommen. Wieso das trotz »Kundennummer« passiert, mit der man eindeutig identifizierbar in einer Datenbank erfasst ist, bleibt Objekt für Spekulationen. Der Mehraufwand jedenfalls liegt bei den Hartz-IV-Empfängern. Auf eine Nachfrage, warum denn nicht das hauseigene Intranet für die interne Kommunikation benutzt wird, gab es einmal einen betretenen Blick: »Das darf ich nicht.«

Wohldosierte Informationspolitik

Im Informationsblatt des Jobcenters sind zahlreiche Pflichten aufgeführt. Von Rechten hingegen ist keine Rede. So ist der Paragraph 38 im Sozialgesetzbuch III zwar mit »Rechte und Pflichten der Ausbildung- und Arbeitsuchenden« überschrieben, als einziges Recht wird aber nur genannt, dass eine Arbeitsvermittlung stattfindet, wenn die Pflichten erfüllt werden. Weil das Amt ein haushälterisch bis gewinnorientiert agierendes Unternehmen ist, spart es sich auch bei der persönlichen Betreuung größtenteils die Aufklärung über die »Kunden«-Rechte. Die Betroffenen müssen sich – hier hält das Amt die Fahne Immanuel Kants hoch – selbst in Kenntnis setzen und sich als mündige Bürger ihre Freiheiten und Ansprüche zusammenreimen. Das beginnt schon mit der Anmeldung bei der Behörde. Lässt man sich dort als »arbeitsuchend« registrieren, hat man noch keinen Anspruch auf Unterstützung. Denn dazu muss man sich als »arbeitslos« melden – was man erst einmal wissen muss. Beim Vorsprechen auf diesen Unterschied hingewiesen zu werden, ist nicht selbstverständlich. Menschen sind schon einige Wochen Leistungsbezüge entgangen, weil sie erst auf Nachfrage, wann sie mit ihrem Geld rechnen können, erfuhren, dass sie keinen Anspruch geltend gemacht hätten.

Als ähnliches Stochern im Ungefähren kann das Gespräch dann weitergehen. Eine Betroffene berichtet, wie der Fallmanager ihr beim Erstgespräch mitteilte, ihre Wohnung sei zu groß. »Sie haben in spätestens drei Monaten eine kleinere Wohnung, sonst zahlen wir nicht«, lautete die Drohung. Dabei war erstens die angegebene Frist zu kurz bemessen, und zweitens wurde der Eindruck erweckt, das Amt zahle die gesamte Miete nicht. Das Reglement sieht aber vor, im Fall zu großer Wohnungen die Miete nur anteilig zu entrichten (Vallenthin 2010, S. 19). In anderen Fällen werden Betroffene gleich ganz mit Fehlinformationen abgespeist: »Sie gehen hin, schildern ihre Situation, und in dem Moment werden sie dahingehend beraten, dass man ihnen sagt: Sie kriegen wahrscheinlich kein Geld, es ist besser, Sie stellen gar keinen Antrag. Und oft stellt sich dann nachher heraus, dass sie also doch Anspruch gehabt hätten« (Klein 2008).

Volle Schikanen: Bloß keine Barrierefreiheit

In Kiel begann man im Herbst 2005 damit, vor der Antragstellung ein Maßnahmeangebot zu machen. Wurde dies nicht angenommen, konnte man zwar dennoch einen Antrag stellen, es erfolgte aber die pauschale Ablehnung. Im Fall, dass kein Antrag gestellt wurde, blieb die Ablehnung der Maßnahme dennoch im Computer – für ein künftiges Zusammentreffen. Das war im Übrigen nicht gesetzgemäß (Agenturschluss 2005, S. 37f.): Zur Begründung der Praxis hieß es: »Vor dem Hintergrund der öffentlichen Diskussion über möglichen Leistungsmissbrauch hat sich das Jobcenter Kiel dafür entschieden, diesen Menschen ein sofortiges Maßnahmeangebot für Neuantragsteller zu unterbreiten« (Jobcenter Kiel 2005). Dieses Jobcenter setzte also bewusst auf Abschreckung und wollte bereits die Antragstellung durch Hürden verstellen. Selbst wenn das Sofortangebot eine richtige Arbeit und keine Maßnahme darstellen würde, muss dies nicht allein mit positiven Effekten verbunden sein, wie man es von einer passgenauen, unbefristeten Stelle mit gutem Verdienst, netten Kollegen und angenehmem Anfahrtsweg erwartet, sondern es kann sich um »irgendeinen« Job handeln, der einem selbst als unbefriedigend und perspektivlos erscheinen mag. Bewirbt sich der Hilfesuchende nicht binnen dreier Tage darauf, hat er bei Antragsbewilligung gleich die erste Sanktion auf dem Konto.