18,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kopp Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Die Finanzdiktatur kommt!

Mit der neuen EU-Superbehörde AMLA und dem umfassenden EU-»Geldwäschepaket« droht eine beispiellose Ausweitung staatlicher Kontrolle.

Hoch über Deutschlands Finanzmetropole Frankfurt entsteht derzeit eine neue europäische Mammutbehörde. Ihr Auftrag: Unternehmen und Bürger noch stärker zu überwachen und vollends gläsern zu machen. Das Bürokratiemonster verbirgt sich hinter dem harmlos klingenden Akronym AMLA (Anti-Money Laundering Authority, auf Deutsch: Anti-Geldwäschebehörde). Derzeit wird AMLA von ein paar Dutzend Beamten in feinen Büros im Frankfurter Messeturm vorbereitet. Wenn die Arbeit in ein paar Monaten offiziell aufgenommen wird, sollen bis zu 500 Ermittler für die Behörde tätig sein.

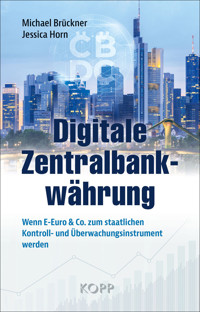

AMLA, der digitale Euro, das europäische Vermögensregister und Bargeldrestriktionen: Sie bilden das magische Viereck der drohenden Finanzdiktatur.

Sie haben von AMLA noch nichts gehört? Oder Sie glauben, diese Behörde sei nur dazu da, um Geldwäschern und anderen Finanzschurken das Handwerk zu legen? Dann sollten Sie unbedingt das neueste Buch der Journalisten Michael Brückner und Jessica Horn lesen. Es wird Ihnen die Augen öffnen.

Sie erfahren ganz konkret,

- wie unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Geldwäsche eine Überwachungsarchitektur entsteht, die unser aller Freiheit bedroht;

- wie die finanzielle Privatsphäre der Bürger weiter eingeschränkt und staatliche Kontrolle perfektioniert wird;

- wie einfach Bankkonten gesperrt werden können - das Bankkonto wird zur Waffe und De-Banking zum politischen Mittel, um Andersdenkende zu unterdrücken;

- wie nicht nur Banken, sondern auch Notare, Kunsthändler, Immobilienmakler und viele andere zur lückenlosen Überwachung ihrer Kunden verpflichtet werden;

- was alles im europäischen Vermögensregister erfasst werden soll;

- was sich hinter dem internationalen »Finanzgeheimdienst« The Egmont Group verbirgt;

- was Sie jetzt noch tun können, um ihre finanzielle Privatsphäre zu retten.

Das Buch entlarvt den Mythos, dass nur »die Reichen« oder »Kriminelle« betroffen seien. Tatsächlich gerät auch jeder Durchschnittsbürger unter Generalverdacht.

AMLA ist ein wichtiges Instrument in der drohenden europäischen Finanzdiktatur.

Die Autoren warnen: Mit AMLA und dem Vermögensregister werden die Vermögensverhältnisse der Bürger für Behörden auf Knopfdruck sichtbar. Der Weg zu Vermögensabgaben, Lastenausgleich oder gezielten Zugriffen auf Privatvermögen ist damit geebnet, und die Grundlage zur Enteignung der Bürger und zur Sanierung der hochverschuldeten EU-Staaten geschaffen.

Damit nicht genug: Der AMLA wird zudem eine wichtige Aufgabe bei der Umsetzung von weiteren Bargeldrestriktionen bis hin zu einem Bargeldverbot zukommen. Ohne Bargeld kann dann unliebsamen Bürgern durch De-Banking jegliche wirtschaftliche Existenzgrundlage entzogen werden.

Sichern Sie sich noch heute dieses brisante Buch und erfahren Sie, weshalb Sie auch mit Kryptowährungen und vielen Sachwerten nicht mehr auf der sicheren Seite sind.

Brückner und Horn bieten fundierte Analysen, konkrete Beispiele und wertvolle Handlungsempfehlungen. Eine Pflichtlektüre für alle, die ihre Freiheit und ihr Vermögen nicht kampflos aufgeben wollen.

Entscheidend ist, informiert und vorbereitet zu sein, um im Ernstfall schnell und richtig reagieren zu können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

1. Auflage August 2025

Copyright © 2025 bei

Kopp Verlag, Bertha-Benz-Straße 10, D-72108 Rottenburg

Alle Rechte vorbehalten

Satz und Layout: Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh

Covergestaltung: Martina Kimmerle

ISBN E-Book 978-3-98992-134-4

eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck

Gerne senden wir Ihnen unser Verlagsverzeichnis

Kopp Verlag

Bertha-Benz-Straße 10

D-72108 Rottenburg

E-Mail: [email protected]

Tel.: (07472) 98 06-10

Fax: (07472) 98 06-11

Unser Buchprogramm finden Sie auch im Internet unter:

www.kopp-verlag.de

Michael Brückner, Jessica Horn

Achtung Finanzdiktatur!

Wie die AMLA unser Vermögen und unsere Freiheit bedroht

Was jetzt auf uns zukommt → EU-Überwachung → Vermögensregister → Bargeldverbot und → digitale Kontrolle

Kopp Verlag

Einleitung

Kurz vor Weihnachten schien der Stadt Frankfurt am Main ein Geschenk von tiefgreifender Symbolkraft beschert worden zu sein: Am 20. Dezember 2024 präsentierten unter anderem der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und die Post-Vorständin Nikola Hagleitner in der Mainmetropole einen Sonderstempel der Post, um die Entscheidung der EU zu würdigen, die neue Anti-Money Laundering Authority (AMLA) in Frankfurt anzusiedeln. Sie wird fortan im Messeturm residieren, einem markanten Wolkenkratzer, der die meisten Bauwerke in Frankfurt überragt, schon von Weitem zu erkennen ist und daher einen festen Platz in der Skyline von »Mainhattan« hat. Aus den luxuriösen Büros dieses 257 Meter hohen Bauwerkes hat man einen fantastischen Blick über die Stadt und weite Teile des Rhein-Main-Gebietes. Da wollte sich die Deutsche Post ihren Lokalpatriotismus nicht nehmen lassen und würdigte die Standortentscheidung der EU für die Aufsichtsbehörde AMLA mit einem besonderen Stempel in ihrem Frankfurter Briefzentrum. »Frankfurt am Main, City of the Euro« stand darauf zu lesen. Dank der Nähe der AMLA zur Europäischen Zentralbank (EZB) werde der Kampf gegen Geldwäsche in Europa noch effektiver, freute sich Ministerpräsident Rhein.

Tatsächlich erhielt Frankfurt mit der AMLA neben der EZB und der europäischen Versicherungsaufsicht eine dritte EU-Finanzinstitution. Das zieht noch mehr hoch bezahlte Beamte an den Main und lässt die Mieten und Immobilienpreise weiter steigen. Egal, als Anfang 2024 bekannt wurde, dass sich die Mainmetropole gegen die Mitbewerber Brüssel, Dublin, Riga, Vilnius, Madrid und Wien durchgesetzt hatte, war die Freude groß. Auch beim damaligen, politisch schon angeschlagenen Finanzminister Christian Lindner (FDP): »Für AMLA ist Frankfurt am Main ein starker, glaubwürdiger und nachhaltiger Standort. Als Behörde mit europäischer Perspektive wird AMLA die Anstrengungen im Kampf gegen Geldwäsche auf eine neue Stufe heben«, 1 freute sich der Minister.

Und damit die Freude bei den steuerzahlenden Bürgern auch ungetrübt bleibt, wurde das neue Bürokratiemonster AMLA sogleich gutmenschlich in Szene gesetzt. Es gehe um die Bekämpfung der Finanzkriminalität und schmutzige Drogengelder, mafiöse Schutzgelderpressung und andere schlimme Dinge. AMLA soll also künftig den üblichen Verdächtigen das Handwerk legen.

Zyniker merkten schon damals an, es sei doch höchst bemerkenswert, dass die europäische Zentralstelle gegen Geldwäsche ausgerechnet in Deutschlands Hauptstadt des Verbrechens angesiedelt werde. Und in der Tat: Die Bankenmetropole gilt als Drogen-Hotspot und durch den größten Flughafen des Landes schon immer als außergewöhnlich kriminalitätsbelastet. Im Jahr 2023 hatte die hessische Großstadt insgesamt 14 872 Straftaten pro 100 000 Einwohner vorzuweisen und liegt damit auf Platz 2 der kriminellsten Städte in Deutschland – hinter Koblenz und vor Berlin. 2

Ohne Frage sind die Bekämpfung von Geldwäsche sowie die Aufdeckung und Verfolgung von kriminellen Finanzströmen wichtig und werden sicher auf die Zustimmung der weitaus meisten Bürger stoßen – nicht nur in Europa, sondern weltweit. Genaue Zahlen darüber, welches Ausmaß die Geldwäsche in Europa ausmacht, gibt es freilich nicht, allenfalls vage Schätzungen, und selbst die sind schon veraltet. Glaubt man den Schätzungen von Finanzbehörden und Interpol, werden weltweit pro Jahr zwischen 2 und 5 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) gewaschen. Das entspräche einem Betrag von 715 Milliarden bis 1,87 Billionen Euro. Doch diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, denn Geldwäsche vollzieht sich naturgemäß im Verborgenen. Vielleicht ist das Volumen des gewaschenen Geldes viel größer, vielleicht werden aber auch bewusst extrem hohe Summen angesetzt, um die Etablierung von neuen Superbehörden zu rechtfertigen, die nicht nur gegen Geldwäscher vorgehen, sondern auch unbescholtene Bürger überwachen sollen. Dazu gleich mehr.

Der Vorwurf der Geldwäsche steht schnell im Raum, häufig allzu schnell. Wer sich zwei oder drei teure Armbanduhren oder einen Sportwagen gönnt, kann schon in Erklärungsnöte geraten. Hat er die Luxusgüter etwa mit unversteuertem Schwarzgeld bezahlt? Grundsätzlich schleust der Geldwäscher illegal erworbene Gelder – wohl wissend oder ahnend, dass ein krimineller Hintergrund vorliegt – in den legalen Finanzkreislauf ein, sodass die illegale Herkunft nicht mehr auffällt. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Geld aus Drogenhandel, Korruption, Betrug oder Steuerhinterziehung. Drei Phasen der Geldwäsche gilt es dabei zu unterscheiden:

Placement: Das illegale Geld wird in den Finanzkreislauf eingespeist. Zum Beispiel durch Bankeinzahlungen (ist in Europa ab bestimmten Summen ohne Herkunftsnachweis kaum noch möglich), Kauf von Wertgegenständen (Edelmetalle, Schmuck, Luxusuhren, Autos, Jachten, Immobilien usw.) oder Umtausch in andere Währungen.

Layering: Durch eine Vielzahl von Finanztransaktionen – etwa Überweisungen von Konto zu Konto, Investitionen in Unternehmen oder den Kauf von Kryptowährungen wie Bitcoin – soll die Herkunft des Geldes verschleiert werden.

Integration: Das gewaschene Geld wird in die legale Wirtschaft zurückgeführt, zum Beispiel durch Immobiliengeschäfte, Unternehmensgründungen oder scheinbar legale Geschäfte.

Bisweilen entsteht der Eindruck, die AMLA sei die erste supranationale Behörde mit dem vorrangigen Ziel der Bekämpfung der Geldwäsche. Tatsächlich aber wurde bereits im Juli 1989 auf Initiative der G7-Staaten und des Präsidenten der Europäischen Union in Paris beschlossen, eine internationale Institution aus der Taufe zu heben, die Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen erarbeiten soll. Diese Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) hat ihren Sitz in Paris. Präsidentin ist derzeit (bis 2026) die Mexikanerin Elisa de Anda Madrazo.

Zudem wurden die Banken mithilfe der sogenannten Compliance-Regeln immer stärker in die Pflicht genommen, auf mögliche Rechtsverstöße und Formen der Finanzkriminalität (wie etwa Geldwäsche) zu achten und diese gegebenenfalls an die zuständigen Behörden zu melden. Dazu gleich mehr.

Spätestens an dieser Stelle muss aber die Frage erlaubt sein, ob es einer neuen Bürokratiebehörde wie der AMLA, deren Mitarbeiter mit zig Millionen Euro aus Steuermitteln Jahr für Jahr bezahlt werden, überhaupt bedarf. Und die noch wichtigere Frage: Ist der angebliche Kampf gegen die Geldwäsche nicht nur ein vorgeschobenes Argument, um die Bürger gläsern zu machen, sie zu bevormunden, ihrer finanziellen Autonomie zu berauben und ihnen am Ende das Bargeld abzunehmen, um sie mithilfe der Digitalen Zentralbankwährungen (CBDC) im Interesse der Herrschenden steuern zu können? Geht es darum, wirklichen Finanzkriminellen das Handwerk zu legen, oder ist AMLA nichts anderes als eine weitere Überwachungsinstitution nach orwellschem Vorbild?

Brauchen wir AMLA wirklich?

Es gibt verschiedene nationale und internationale Institutionen, die sich mit der Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML) beschäftigen. Hier sind einige der wichtigsten:

Internationale Institutionen:

Financial Action Task Force (FATF): Entwickelt globale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Europol (European Union Agency for Law Enforcement Cooperation): Unterstützt EU-Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität.

Interpol (International Criminal Police Organization): Koordiniert internationale Strafverfolgung in Fällen von Finanzkriminalität.

International Monetary Fund (IMF): Unterstützt Länder mit regulatorischen Maßnahmen gegen Geldwäsche.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): Betreibt Programme zur Geldwäschebekämpfung, zum Beispiel das Global Programme against Money Laundering (GPML).

Egmont Group: Ein Netzwerk von Financial Intelligence Units (FIUs) weltweit, das den Informationsaustausch erleichtert.

Nationale Institutionen (Beispiele für einige Länder):

Deutschland:

Financial Intelligence Unit (FIU): Beim Zollkriminalamt angesiedelte zentrale Meldestelle für Geldwäsche und Verdachtsmeldungen.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin): Überwacht Finanzinstitute und setzt Geldwäschevorschriften durch.

Bundeskriminalamt (BKA): Ermittelt in Fällen von Geldwäsche.

USA:

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

Securities and Exchange Commission (SEC)

Federal Bureau of Investigation (FBI)

EU:

Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA): Entwickelt Geldwäscherichtlinien für Banken.

Europäische Zentralbank (EZB): Überprüft Banken auf Geldwäscherisiken.

Jedes Land hat eigene Institutionen, die eng mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten, um Geldwäsche zu bekämpfen.

Tatsächlich führen immer strengere Überregulierungen und Überwachungsmechanismen zu einer zunehmenden Kontrolle auch unbescholtener Bürger, die pünktlich ihre Steuern zahlen und sich mit ihrem ehrlich verdienten Geld ab und zu mal ein bisschen Luxus gönnen. Bereits in der Vergangenheit wurden unter dem Vorwand, die Geldwäsche zu bekämpfen, zahlreiche Maßnahmen etabliert, die die Bürger direkt überwachen und sie nicht selten auch bürokratisch drangsalieren.

Schon zum 1. April 2005 wurde in Deutschland die automatisierte Kontenabfrage eingeführt. Diese ermöglichte es zunächst den Finanzämtern und später auch den Strafverfolgungsbehörden, Konteninformationen über Bürger direkt bei den Banken abzufragen, ohne dass die Betroffenen davon etwas erfuhren. An dieser Praxis hat sich bis heute nichts geändert. Inzwischen steht dieses Instrument auch Sozialbehörden, Institutionen der Geldwäschebekämpfung sowie Gerichtsvollziehern uneingeschränkt zur Verfügung.

Doch nicht nur die Zahl der zu diesen Kontenabfragen berechtigten Institutionen stieg im Laufe der Zeit; geradezu explosionsartig nahm die Zahl der registrierten Fälle zu. Im Jahr 2023 (aktuellere Zahlen lagen bei Redaktionsschluss dieses Buches noch nicht vor) gab es in Deutschland über 1,8 Millionen automatisierte Kontenabrufe. 3 Das entspricht einer Steigerung von etwa 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Jahr 2010 gab es nur circa 58 000 Bankkontenabfragen durch Behörden. Das heißt, wenn staatliche Stellen erst einmal ein Instrument in der Hand haben, wird davon meist auch exzessiv Gebrauch gemacht.

Auf dem Weg zu einem bald anstehenden Barzahlungsverbot haben viele Länder bereits Obergrenzen für Bargeldzahlungen festgelegt. In der Europäischen Union wurde eine einheitliche Bargeldobergrenze von 10 000 Euro definiert, die ab 2027 gelten soll. Auch hier die übliche Begründung: Das alles diene nur der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die EU-Mitgliedstaaten können auch niedrigere Obergrenzen festlegen, teilweise ist dies schon geschehen, zum Beispiel in Belgien (3000 Euro für Waren und Dienstleistungen), Bulgarien (rund 5100 Euro), Griechenland (500 Euro), Italien (5000 Euro) und Portugal (2999 Euro beziehungsweise 1000 Euro bei in Portugal Steuerpflichtigen).

Barzahlungsrestriktionen oder sogar -verbote führen dazu, dass keinerlei Anonymität beim Einkaufen mehr besteht. Denn ganz gleich, ob man mit Karte oder seinem Smartphone bezahlt, in beiden Fällen hinterlässt man Spuren.

In Deutschland kann man derzeit zwar Waren und Dienstleistungen von über 10 000 Euro bar bezahlen, doch dann ist der Käufer verpflichtet, sich zu legitimieren. Auch kann man in der Bundesrepublik nicht mehr ohne Weiteres Bargeld auf das eigene Girokonto einzahlen. Bei Einzahlungen von Beträgen in Höhe von mindestens 10 000 Euro muss die kontoführende Bank einen Herkunftsnachweis verlangen. Der Kunde muss zum Beispiel Abhebungen von einem anderen Konto, einen Kaufvertrag über ein gebrauchtes Fahrzeug oder einen Erbschaftsnachweis vorlegen. Bei Einzahlungsbeträgen unter 10 000 Euro wird ein solcher Nachweis zwar nicht grundsätzlich gefordert, doch kann auch in diesem Fall die Bank bei Auffälligkeiten (etwa mehrere Einzahlungen knapp unter der 10 000-Euro-Obergrenze) einen Nachweis verlangen.

Hinzu kommen verstärkte Identifikationspflichten. Konkret erfordern immer mehr Dienstleistungen eine umfassende Identifikation des Kunden. Das betrifft nicht nur Kontoeröffnungen oder Einkäufe im Internet, sondern zum Beispiel auch den Kauf von Kryptowährungen. Im Ergebnis führt dies zu einem gigantischen Datenbestand, auf den Unternehmen und natürlich auch die Behörden jederzeit zugreifen können.

Ein weiteres höchst effizientes Instrument zur Überwachung der Bürger sind die digitalen Zentralbankwährungen, die sich hinter dem Akronym CBDC verstecken (Central Bank Digital Currency). In einigen Ländern gibt es diese digitalen Währungen bereits, in den Staaten der Europäischen Währungsunion wird der digitale Euro derzeit vorbereitet. Er soll 2027 oder spätestens 2028 in Umlauf kommen und könnte mittelfristig das Bargeld ersetzen oder doch zumindest massiv zurückdrängen.

Der digitale Euro und all die anderen CBDCs verfügen über geradezu dystopische Fähigkeiten, die jeder Bürger kennen sollte:

Man ist über kurz oder lang von einer Bank, eben der Europäischen Zentralbank (EZB), abhängig. Es droht eine monetäre Planwirtschaft.

Die Souveränität der Menschen im Umgang mit Geld wird deutlich eingeschränkt. Der digitale Euro ist programmierbar. So können zum Beispiel Steuerungs- und Kontrollfunktionen eingebaut werden.

Denkbar sind auch regionale Restriktionen. Wo darf man sein Geld ausgeben? Diese Frage erscheint nicht zuletzt für Auswanderer relevant.

Zeitliche Restriktionen: Möglicherweise muss das Geld in bestimmten Zeiträumen ausgegeben werden, sonst verfallen die Guthaben (Konsumzwang zur Ankurbelung der Konjunktur).

Kontrolle durch die Regierung beziehungsweise Behörden. Belohnung bei systemkonformem Verhalten, Bestrafung bei »Aufmüpfigkeit«.

Gefahr von Cyberattacken. Das derzeit bestehende System mit Tausenden von Banken kann nicht so leicht gehackt werden wie ein zentrales CBDC-System. 4

Schließlich sind Banken gezwungen, scheinbar verdächtige Transaktionen ihrer Kunden an die Aufsichtsbehörden zu melden. Zudem können sie sogar die Konten ihrer Kunden einfrieren, wenn ihnen Zahlungen verdächtig erscheinen. Das kann dazu führen, dass der Bankkunde nicht mehr über sein eigenes Geld verfügen darf. Im nächsten Schritt können Konten sogar gekündigt werden, und zwar nicht nur, wenn der Verdacht auf Geldwäsche oder andere kriminelle Transaktionen besteht. Missliebigen Verlagen, Organisationen, aber auch Privatpersonen wurden in den vergangenen Jahren in zahlreichen Fällen die Konten gekündigt. Ein solches Verfahren hat zur Folge, dass die Betroffenen von den Zahlungsströmen abgeschnitten sind, das heißt, sie können weder Zahlungen empfangen noch ihren Zahlungsverpflichtungen per Überweisung nachkommen. In letzter Konsequenz kann dies bis hin zur wirtschaftlichen Existenzvernichtung führen. »De-Banking« nennt man diese besonders perfide Art, unliebsame Medienunternehmen, Organisationen oder Privatpersonen mundtot zu machen – oder es zumindest zu versuchen.

Die meisten dieser Maßnahmen werden stereotyp mit der Bekämpfung der Geldwäsche begründet. Im Fall von »De-Banking« argumentieren Finanzinstitute auch gern mit angeblichen »Reputationsrisiken«. Eine Demokratie, die sich in der Praxis wirklich als eine solche bewährt, kann nicht zulassen, dass Maßnahmen zur angeblichen Geldwäschebekämpfung in der Realität zu Instrumenten der totalen Überwachung ihrer Bürger werden. Genau an diesem Punkt sind wir aber inzwischen angelangt. Und die Etablierung von AMLA ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.

Niemand wird etwas dagegen haben, kriminelle Geldwäscher strafrechtlich zu verfolgen, sieht man von den Betroffenen einmal ab. Es drängt sich aber mehr und mehr der Verdacht auf, dass dies nur ein Alibi ist, um die Bürger zu überwachen und vielleicht ein paar Steuersünder zu ertappen, die sich im Vergleich zu den wirklich kriminellen Clans als die sprichwörtlichen »kleinen Fische« erweisen (»Beifang«).

Nicht nur in Deutschland stehen die Bürger in puncto Geldwäsche und Steuerhinterziehung unter Generalverdacht, sondern auch in der angeblich so liberalen Schweiz. »Hinter jeder Bezahlung und jeder anonymen Beteiligung an einem Unternehmen wird eine Rückführung von illegal erworbenen Geldern in den ordentlichen Wirtschaftskreislauf vermutet«, schrieb Hans Kaufmann im Februar 2025 in der Weltwoche.5 Auch in der Schweiz habe das Regulierungsnetz inzwischen eine solche Dichte erreicht, dass viele kleinere Vermögensverwalter und Finanzintermediäre ihre Tätigkeit aus Kostengründen aufgeben müssten. Es seien nicht nur die jährlich wachsenden Beiträge an die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) und die Stundensätze für Verfügungen sowie Inspektionsbesuche aus Bern. Auch kleinere und mittlere Finanzunternehmen müssten Arbeitsstunden aufwenden, die in keine Rechnungen des Staates eingingen, so der Weltwoche-Autor. Die Beamten der FINMA könnten es sich leisten, gegen jegliche Opposition der Unterstellten den Rechtsweg zu beschreiten – koste es den Steuerzahler und die Überwachten, was es wolle. Deshalb verzichteten viele ungerecht behandelte Finanzintermediäre auf den Rechtsweg, denn die Kosten dafür seien oft horrend. Soweit die Zustände in der Schweiz.

Auch in den USA stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der staatlichen Finanzüberwachung. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ist eine Behörde des US-Finanzministeriums, die sich mit der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus und anderen Finanzdelikten befasst. Die seit September 2023 von Andrea Gacki geleitete Institution beschäftigt zwischen 300 und 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und kann über ein Budget von knapp 230 Millionen US-Dollar verfügen (Fiskaljahr 2024). Nach Einschätzung der konservativen Heritage Foundation helfe FinCEN zwar, die Geldwäsche einzudämmen, verursache aber hohe Kosten, und es fehle an aussagekräftigen Kosten-Nutzen-Analysen sowie einer rückwirkenden Überprüfung, die Wirksamkeit der Regulierungen betreffend. Gemäß der Heritage Foundation gebe es jedoch kaum Beweise dafür, dass der enorme Ressourcenaufwand der FinCEN viel Gutes bewirkt habe. Auch gebe es keine Beweise dafür, welche Aspekte des amerikanischen Regulierungsregimes wirksam seien und welche nicht. Die Regulierung sei jedoch ein wesentlicher Faktor für den Rückgang kleiner Broker-Dealer und die abnehmende Wettbewerbsfähigkeit der Regionalbanken in den USA. 6

Doch nicht nur die Regierungen und Behörden bringen eine Bürokraten-Armada im Kampf gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung in Stellung. Auch Unternehmen, vor allem Banken, sind verpflichtet, penibel auf eventuelle Anhaltspunkte für potenziell fragwürdige oder kriminelle Finanztransaktionen zu achten. Das Stichwort lautet: Compliance. Was darunter zu verstehen ist, hat ein ehemaliges Vorstandsmitglied der führenden deutschen Direktbank einmal mit einer Metapher umschrieben: »Wir müssen unser Tor sauber halten.« Compliance steht für die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften, aber auch internen Unternehmensrichtlinien und ethischen Standards. Im Vordergrund stehen bei Finanzinstituten aber vor allem Fragen des Datenschutzes und des Steuerrechts, was in der Praxis bedeutet, dass die Banken die Transaktionen ihrer Kunden genau unter die Lupe nehmen müssen. Nur mäßig zugespitzt könnte man also formulieren: Big Brother sitzt auch am Bankschalter.

Was passiert nun aber, wenn ein Bankkunde den Argwohn seines Instituts weckt? Die entsprechenden Pflichten sind in Deutschland vor allem im Geldwäschegesetz (GwG) verankert. Die jeweilige Bank ist demnach zu Folgendem verpflichtet:

Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls zu senden, sobald Hinweise auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vorliegen. Die Meldung erfolgt digital über die Softwarelösung goAML, ohne dass der Kunde davon etwas erfährt (Tipping-off-Verbot).

Die inkriminierte Transaktion wird aufgeschoben oder gesperrt, zum Beispiel wird eine von dem Kunden in Auftrag gegebene Überweisung nicht ausgeführt.

Die Bank muss die Identität des Kunden sowie den wirtschaftlich Berechtigten feststellen und alle relevanten Informationen speichern. Dazu gehören zum Beispiel Ausweisdokumente, Unternehmensregisterauszüge oder Angaben zu wirtschaftlichen Hintergründen der Transaktion.

Die betreffende Bank ist ferner verpflichtet, in jeder Phase mit der FIU, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten.

Alle relevanten Unterlagen und Transaktionsdaten muss die Bank mindestens 5 Jahre aufbewahren.

Sollte die Bank diesen Pflichten nicht nachkommen, drohen hohe Bußgelder und strafrechtliche Konsequenzen.

Es liegt auf der Hand, dass die Compliance-Kosten horrend sind. Häufig müssen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, aufwendig geschult und neue Software angeschafft werden. Ebenso liegt es auf der Hand, wer in letzter Konsequenz für diese Mehrkosten der Geldinstitute aufkommen muss – die Millionen von ehrlichen Bankkunden, die nichts anderes wollen als ein Girokonto zur Abwicklung ihrer Finanzgeschäfte, ein Sparkonto, um sich ein paar Euro Zinsen zu sichern, sowie eventuell ein Wertpapierdepot und Kredite. Sie alle zahlen die überbordende Bürokratie der Compliance in Form von höheren Gebühren sowie schlechten Konditionen im Einlagen- und Kreditgeschäft. Tatsächlich müssen auch kleine Sparkassen und Genossenschaftsbanken grundsätzlich die gleichen Compliance-Regeln einhalten wie internationale Großbanken.

Die jährlich verursachten Kosten für den Compliance-Aufwand sind beträchtlich. Eine von Forrester Consulting im Auftrag von LexisNexis® im Jahr 2024 durchgeführte Studie belegt, dass sich allein die Compliance-Kosten im Bereich Finanzkriminalität in Europa, im Nahen Osten und Afrika (EMEA) auf rund 85 Milliarden US-Dollar belaufen. 7 Die Kosten in diesem Bereich sind im Jahr 2023 für 98 Prozent aller befragten Finanzinstitute gestiegen. Schätzungen zufolge sind bei den deutschen Finanzinstituten die Kosten zur Einhaltung der Compliance-Regeln zwischen 2022 und 2023 um über 10 Prozent gestiegen. Und es ist davon auszugehen, dass der Aufwand weiter zunehmen wird, sobald AMLA mit ihrer Arbeit erst einmal richtig begonnen hat.

Man kann diesen gigantischen Aufwand, wie er von den Behörden und den Finanzinstituten weltweit betrieben wird, natürlich mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit der Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung rechtfertigen. Gleichwohl stellt sich aber die Frage der Verhältnismäßigkeit. Der Zweck heiligt nicht die Mittel, aber heiligen die Mittel den Zweck? Oder anders formuliert: Lässt allein die Tatsache, dass Jahr für Jahr dreistellige Milliardensummen in die Bekämpfung von Geldwäsche fließen, auf den tatsächlichen Umfang des Problems schließen? In der erwähnten LexisNexis®-Studie werden die weltweiten Compliance-Kosten jährlich auf 181 Milliarden Dollar geschätzt. Hinzu kommt der riesige Aufwand der einschlägigen Behörden, der mit AMLA weiter steigen wird. Welche Dimensionen das Problem der Geldwäsche wirklich aufweist, dazu gibt es lediglich Schätzungen. Sie bewegen sich – wie an anderer Stelle schon ausgeführt – zwischen 2 und 5 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts. Eine riesige Summe, in der Tat. Und die Autoren des vorliegenden Buches wollen dieses Problem weder relativieren noch die Notwendigkeit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anzweifeln. Aber die Frage bleibt: Wie effizient werden die gigantischen Mittel zur Eindämmung der internationalen Finanzkriminalität eingesetzt?

Politiker und die meisten Mainstream-Journalisten begrüßen die neue Anti-Geldwäsche-Organisation AMLA. Die beiden Autoren dieses Buches indessen machen kein Hehl daraus, dass sie diese neue Institution kritisch sehen, was ja auch im Titel dieses Buches zum Ausdruck kommt. Wir stehen AMLA kritisch gegenüber, weil

auch unbescholtene Bürger ins Visier der Finanzschnüffler geraten können und mit dem geplanten Vermögensregister die finanziellen Verhältnisse der Bürger absolut gläsern werden.

mit der AMLA – wie erwähnt – bürokratische, teure Doppelstrukturen entstehen. Die bereits vorhandenen nationalen und supranationalen Behörden reichen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerhinterziehung etc. voll und ganz aus. Eine weitere Behörde wird die Prozesse eher verlangsamen statt deren Effizienz voranzutreiben.

daraus die Gefahr eines Kompetenzgerangels entsteht. Wer ist letztlich verantwortlich, die nationalen Regulierer oder AMLA?

durch immer strengere und europaweit einheitliche Vorgaben kleinere Banken und Unternehmen mit zusätzlichen Kosten belastet werden, die sie an ihre Kunden weitergeben.

Seit Mai 2025 hat die Bundesrepublik Deutschland eine neue Regierung und mit Friedrich Merz einen neuen Bundeskanzler. Dass sich am Kurs der Durchleuchtung der Bürger (immer unter dem Vorwand der Bekämpfung von Geldwäsche) nichts ändern wird, beweist ein Blick in den Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD. Darin heißt es wörtlich:

»Wir werden ein administratives, verfassungskonformes Vermögensermittlungsverfahren schaffen mit dem Ziel, verdächtige Vermögensgegenstände von erheblichem Wert sicherzustellen, bei denen Zweifel an einem legalen Erwerb nicht ausgeräumt werden können (Suspicious Wealth Order). Die bestehenden Vermögenseinziehungsinstrumente werden wir fortentwickeln und um ein Einziehungsverfahren für Vermögensgegenstände ungeklärter Herkunft erweitern.« 8

Lesen Sie auf den nachfolgenden Seiten, weshalb wir die AMLA als ein Instrument einer bürokratischen Finanzdiktatur sehen. Und bilden Sie sich dann Ihre eigene Meinung. Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Juni 2025

Jessica Horn und Michael Brückner

Teil 1: Die vier Säulen der EU-Anti-Geldwäsche-Offensive – und wer von der neuen EU-Schnüffelei betroffen ist

TEIL 1

Die vier Säulen der EU-Anti-Geldwäsche-Offensive – und wer von der neuen EU-Schnüffelei betroffen ist

Weitgehend unbemerkt von einer breiteren Öffentlichkeit und in den Mainstream-Medien kaum thematisiert, fiel bereits im Juni 2024 der Startschuss zur Umsetzung des EU-Geldwäschepakets – ein Vorhaben, das unter dem Deckmantel der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung die Voraussetzungen für weitreichende staatliche Schnüffelattacken in der finanziellen Privatsphäre schafft. Das sogenannte Geldwäschepaket, das im Sommer 2024 im Amtsblatt der EU veröffentlicht wurde, wird häufig auch als AML-Paket bezeichnet, wobei dieses Akronym für Anti-Money Laundering steht, auf Deutsch: Bekämpfung der Geldwäsche. AML umfasst alle gesetzlichen, organisatorischen und technischen Maßnahmen, die verhindern sollen, dass Geld aus kriminellen Aktivitäten (zum Beispiel Drogenhandel, Steuerhinterziehung, Terrorismusfinanzierung) in den legalen Finanzkreislauf eingeschleust wird. Das klingt zunächst einmal überzeugend. Wer kann schon etwas dagegen haben, wenn kriminellen Geschäftemachern das lukrative Handwerk gelegt wird? Viele Menschen beschäftigen sich mit diesem Thema nicht, weil sie es erstens für eine gute Sache halten und zweitens davon ausgehen, dass sie als unbescholtene Bürger, die brav ihre Steuern zahlen und in jeder Hinsicht ein gesetzeskonformes Leben führen, nicht betroffen sind. Da in der öffentlichen Darstellung offiziell nur gewissenlose Kriminelle ins Visier der staatlichen Finanzschnüffler geraten, werden die Bürger geradezu narkotisiert. Das ist eine bewährte und immer wieder angewandte Masche: Wenn die Regierungen unpopuläre Maßnahmen beschließen und in die Privatsphäre der Bürger eindringen, betrifft dies, so wird behauptet, stets nur Steuerhinterzieher und andere Kriminelle oder aber die »Superreichen«. Der vielzitierte »Otto Normalverbraucher« empfindet es nur als gerecht, und mancher verspürt gar eine klammheimliche Freude, wenn es diesen Personen endlich an den (weißen) Kragen geht. Warum also soll ein gesetzestreuer Durchschnittsverdiener Angst vor den Brüsseler AML-Maßnahmen haben?

Weil – und das wird häufig übersehen – die AML-Maßnahmen in der Tat erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Privatsphäre auch unbescholtener Menschen haben können. Denn um Geldwäsche aufzudecken oder zu verhindern, müssen die Banken und andere Finanzdienstleister alle Kunden überprüfen. Mit ein paar Stichproben bei etwas suspekten Bankkunden ist es nicht getan. Das führt konkret zu folgenden Konsequenzen:

KYC-Prozesse (KYC: Know Your Customer, also »Kenne deinen Kunden«). Bei der Eröffnung eines Kontos oder bei größeren Transaktionen müssen die Kunden jede Menge persönliche Daten preisgeben. Neben den Ausweisdaten und einem Adressnachweis muss zum Beispiel bei größeren Summen – und die beginnen bereits bei 10 000 Euro – die Herkunft des Geldes nachgewiesen werden, also etwa Gehaltsabrechnungen, Erbschaften, Gewinne oder Ähnliches.

Transaktionsüberwachung. Viele Bankkunden wissen gar nicht, was sich im Hintergrund abspielt, und werden nie davon erfahren. Dies betrifft zum Beispiel die schon seit Jahrzehnten übliche automatisierte Kontoabfrage bis hin zur automatischen Analyse von Kontobewegungen. Kommt es bei dieser Analyse zu Auffälligkeiten, wird sozusagen »stiller Alarm« ausgelöst. Auch Überweisungen an bestimmte Länder, Personen oder systemkritische Medien können verdachtsunabhängig gemeldet werden. Das heißt im Klartext: Es muss nicht einmal ein konkreter Verdacht gegen einen Kunden bestehen, um eine Transaktion an die Behörden zu melden. Diese Meldepflicht ist »unabhängig vom Wert des betroffenen Vermögensgegenstandes oder der Transaktionshöhe […]«, wie es in Paragraph 43 des Geldwäschegesetzes (GwG) heißt.