Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

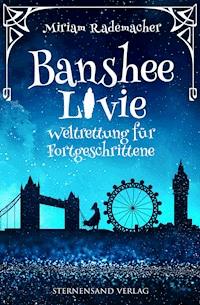

- Herausgeber: Sternensand Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

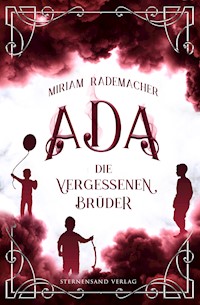

- Serie: Ada

- Sprache: Deutsch

Unbemerkt von den Einwohnern wächst die Bedrohung für die Stadt London weiter. Ada und ihre Freunde ahnen, dass ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt, um eine Katastrophe zu verhindern. Doch weit in Adas Vergangenheit wartet etwas darauf, wiederentdeckt zu werden. Damals, im Cottage eines berühmten Künstlers, war sie der Lösung schon ganz nah …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Titel

Informationen zum Buch

Impressum

Widmung

Kapitel 1 - Überbringer schlechter Nachrichten

Kapitel 2 - Neue Aufgaben

Kapitel 3 - Verdachtsmomente

Kapitel 4 - Lodernde Freundschaft

Kapitel 5 - Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?

Kapitel 6 - So etwas wie Liebe?

Kapitel 7 - Der Moment der Erkenntnis

Kapitel 8 - Fehlschläge

Kapitel 9 - Zwei Verhöre

Kapitel 10 - Schokolade überwindet Welten

Kapitel 11 - Nichts hören

Kapitel 12 - Rot oder Grün?

Kapitel 13 - Auf Glück ist kein Verlass

Kapitel 14 - Nichts sehen …

Kapitel 15 - Viele Brüder

Kapitel 16 - Verrückte und Hintermänner

Kapitel 17 - Allianzen

Kapitel 18 - Der dritte Affe

Kapitel 19 - Freund oder Feind

Kapitel 20 - Scheiden tut weh

Kapitel 21 - Wiedersehen und Abschied

Kapitel 22 - Sinneswandel

Kapitel 23 - Die roten Brüder

Kapitel 24 - Countdown

Kapitel 25 - Anders als geplant

Dank

Miriam Rademacher

Ada

Band 3: Die vergessenen Brüder

Fantasy

Ada (Band 3): Die vergessenen Brüder

Unbemerkt von den Einwohnern wächst die Bedrohung für die Stadt London weiter. Ada und ihre Freunde ahnen, dass ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt, um eine Katastrophe zu verhindern. Doch weit in Adas Vergangenheit wartet etwas darauf, wiederentdeckt zu werden. Damals, im Cottage eines berühmten Künstlers, war sie der Lösung schon ganz nah …

Die Autorin

Miriam Rademacher, Jahrgang 1973, wuchs auf einem kleinen Barockschloss im Emsland auf und begann früh mit dem Schreiben. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Osnabrück, wo sie an ihren Büchern arbeitet und Tanz unterrichtet. Sie mag Regen, wenn es nach Herbst riecht, es früh dunkel wird und die Printen beim Lesen wieder schmecken. In den letzten Jahren hat sie zahlreiche Kurzgeschichten, Fantasyromane, Krimis, Jugendbücher und ein Bilderbuch für Kinder veröffentlicht.

www.sternensand-verlag.ch

1. Auflage, September 2021

© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2021

Umschlaggestaltung: Juliane Schneeweiss

Lektorat / Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH | Natalie Röllig

Korrektorat 2: Sternensand Verlag GmbH | Jennifer Papendick

Satz: Sternensand Verlag GmbH

ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-221-2

ISBN (epub): 978-3-03896-222-9

Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.

Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Den drei Musketieren.

Lasst uns die Erinnerung bewahren und feiern.

Kapitel 1 - Überbringer schlechter Nachrichten

September 2019, Donnerstag: 9.45 Uhr

ELLIOTT

Es war der letzte Brief, den er heute abzuliefern hatte. Seit Stunden lief Elliott von einem Büro zum nächsten und übergab langweilige weiße Umschläge an graugesichtige Büromäuse. Sein Traumjob war dies bestimmt nicht, aber er erledigte ihn seit nunmehr drei Jahren gewissenhaft jeden Morgen.

Anfangs war er davon ausgegangen, dass es aufregender sein würde, für den Geheimdienst zu arbeiten. Selbst wenn es nur ein Job als Bürobote war, konnte man wenigstens so etwas wie versiegelte Umschläge und ominöse Wappen erwarten, oder etwa nicht?

Auch dieser letzte Brief in seiner Hand war makellos weiß und trug nicht einmal einen Absender. Und doch musste es mit ihm eine besondere Bewandtnis haben, denn Elliott kannte den Adressaten nicht. Für gewöhnlich richteten sich Briefe, die hier im Sitz des MI6 eintrafen, an eine Person oder Abteilung. Und bis heute war es ihm auch immer gelungen, die Post an der richtigen Stelle abzuliefern.

Dieses Mal jedoch stand Elliott vor einem Rätsel, denn von der Sandford Corporation hatte er noch nie im Leben gehört. Es musste sich um einen Irrtum der Post handeln, alles deutete darauf hin. Und doch brachte er es nicht über sich, den Brief mit einem Vermerk, dass der Empfänger unbekannt sei, einfach zurückzugeben.

Seine einzige Hoffnung war Beatrice, die dickliche Empfangsdame im Kellerloch, wie er die Abteilung unterhalb des Erdgeschosses nannte. Was dort vor sich ging, wusste Elliott nicht, aber Beatrice, die fast blinde Klassefrau mit der Sekretärinnenbrille auf der spitzen Nase, wusste fast alles. Und so hatte Elliott den Fahrstuhlknopf für das Untergeschoss gedrückt und lauschte nun dem leisen Summen seiner Kabine.

Als die Türen vor ihm mit einem leisen ›Ping‹ auseinanderglitten, hob Beatrice hinter ihrem Empfangstisch interessiert den blonden Lockenkopf, ließ ihn aber bei seinem Anblick enttäuscht wieder sinken.

Elliott war daran gewöhnt. Jede Frau auf dieser Insel war von seinem Anblick enttäuscht, er vermutete, dass sogar seine Mutter ihre Enttäuschung nicht verbergen konnte, als man ihr vor dreiundzwanzig Jahren den kleinen Elliott Schuller in den Arm gelegt hatte. Elliotts Ohren waren eindrucksvoller als die von Prinz Charles, doch seine Nase hatte es kaum auf die Größe eines Knopfes gebracht und harmonierte dadurch wunderbar mit seinem schmächtigen Körper, dessen krummer Rücken ihn noch kleiner erscheinen ließ, als er in Wirklichkeit war.

»Guten Morgen, Elliott.« Beatrice blickte für diese Begrüßung kein zweites Mal von ihrem Bildschirm auf. »Leg die Post einfach hierhin, ich kümmere mich später darum.«

Elliott trat, seinen letzten Brief in der Hand drehend, näher und blieb unschlüssig in der Mitte des fensterlosen Vorzimmers stehen. Eine Weile betrachtete er die hellgraue Einrichtung, die dunkelgraue Auslegeware und die mittelgrauen Türen, welche den Flur schräg hinter Beatrice säumten und allesamt verschlossen waren.

»Elliott?« Beatrice sah ihn über den Rand ihrer Brille hinweg fragend an. »Kann ich dir irgendwie weiterhelfen?«

»Oh ja.« Er erwachte aus seiner Starre und stolperte auf ihren Schreibtisch zu. »Ich suche die Sandford Corporation. Denn weißt du, ich habe Post für diesen Verein, oder was immer das ist, und habe keine Ahnung, wo ich den Brief loswerden kann.«

Mit einem Mal veränderte sich ihr Gesichtsausdruck. Sie riss leicht die Augen auf und hielt sich die Hand vor den Mund wie ein Stummfilmstar beim Anblick des Monsters aus dem Sumpf. Doch einen Wimpernschlag später hatte sie sich wieder in der Gewalt.

»Da gehst du am besten zu Mister Overstream. Geradeaus bis zum Ende des Ganges, die letzte Tür. Klopf an, bevor du eintrittst.« Sie wandte sich wieder ihrer Arbeit zu und plante ganz offensichtlich, ihn für den Rest seines Aufenthalts zu ignorieren.

Jetzt waren es Elliotts Augen, die sich vor Schreck weiteten. Er hatte Mister Overstream, den geheimnisvollen Mann mit dem stählernen Blick und dem militärisch anmutenden Bürstenschnitt, bisher nur ein einziges Mal gesehen, und zwar, als sich dieser einen Kaffee an einem der Automaten im zweiten Stock geholt hatte. Schon bei dieser einen Begegnung war es ihm kalt den Rücken runtergelaufen. Unter den einfachen Angestellten hieß der niemals lächelnde Overstream nur ›der Ghul‹, und jeder traute es dem schweigsamen Mann zu, dass er sich tatsächlich von Leichen ernährte.

Niemand wusste, was er hier tat, keiner kannte seinen Aufgabenbereich oder sein Fachgebiet. Doch jedem war bekannt, dass Lance Overstream seit Jahrzehnten ganz unten im Keller im hintersten Büro saß und arbeitete.

Über das, was er dort trieb, gab es wilde Spekulationen. Tess, das Mädchen aus der Teeküche, behauptete, Overstream würde in seinem Büro an einem Erdschiff bauen, mit dem man unterirdisch bis nach Australien reisen konnte. Andere waren sich sicher, dass er auf einer gigantischen Bombe saß, die eines Tages alle Kontinente hinwegfegen würde.

All das war, wie bereits erwähnt, reine Spekulation. Denn niemand außer Overstream hatte das Büro am Ende des Ganges jemals betreten. Und Elliott war ganz gewiss nicht scharf darauf, dieses Geheimnis zu lüften, ganz egal, wie sehr er sich auch ein bisschen mehr Spannung in seinem Arbeitsalltag wünschte.

»Ja?« Beatrice hob noch einmal den Kopf vom Bildschirm und setzte eine betont gelangweilte Miene auf.

Elliott wagte einen Vorstoß. »Könntest du nicht, ich meine, du kennst dich hier viel besser aus, bist sicher mit allen vertraut und so weiter. Ich habe nämlich noch eine Menge zu erledigen und …« Er sah auf seine Hände hinab, die den einzelnen letzten Brief hielten, und er wusste, auch Beatrice war völlig klar, dass er log.

»Die letzte Tür, Elliott. War schön, dich kennengelernt zu haben.« Sie tippte energisch auf ihrer Tastatur herum.

»Warum, ich meine, was meinst du damit?« Er stand wie festgewachsen in diesem blöden Vorzimmer und war kurz davor, sich in die Hosen zu machen.

Noch einmal schenkte sie ihm einen ihrer abschätzigen Blicke über den Brillenrand hinweg. »Sandford Corporation. Das ist Overstreams Spezialgebiet. Und niemand außer ihm, der etwas damit zu tun hatte, ist je wieder hier unten gesehen worden. Sie verschwinden alle. Der Erdboden verschluckt sie. Tut mir leid für dich.«

Elliott schluckte den Kloß in seinem Hals hinunter und versuchte zu lächeln. »Du verarschst mich doch, oder?«

»Letzte Tür am Ende des Ganges, Elliott«, wiederholte sie und sah ihn streng an.

Langsam setzte er sich in Bewegung. Jetzt konnte er nicht mehr zurück, ohne in ihren Augen für alle Ewigkeit ein Feigling zu sein. Blieb nur noch das Problem, dass Elliott Schuller ein Feigling war.

Das Herz schlug ihm bis zum Hals, als er unter ihrem strengen Blick den langen Weg durch den schlecht beleuchteten Flur antrat. Die letzte Tür schien viel zu schnell näher zu kommen, wie sehr er das Tempo seiner Schritte auch verlangsamte.

Unausweichlich näherte er sich der wohl geheimnisvollsten Tür des ganzen Geheimdienstes, und als er sein Ziel erreicht hatte, brachte er es kaum über sich, die Hand zur Faust zu ballen. Sein Anklopfen glich einem Trommelwirbel, so sehr hatte das ängstliche Zittern von ihm Besitz ergriffen. Einen Augenblick später rief eine männliche Stimme ihn dazu auf, einzutreten.

Das tat Elliott. Und als sein Blick auf die schwarze Gestalt hinter dem Schreibtisch fiel, stieß er einen markerschütternden Schrei aus. Eine Sekunde später schlossen sich weiße Finger um sein Handgelenk und zogen ihn ins Innere des Büros. Nachdem die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen war, war Elliott davon überzeugt, nie wieder Tageslicht zu sehen.

Mai 1988

ADA

Ada stieg, ihr kleines Handköfferchen in der einen und eine Ledermappe, angefüllt mit ihren Zeugnissen und Empfehlungen, in der anderen Hand, den Hügel zu einem einsam gelegenen Cottage hinauf. Das Haus stand zwischen blühenden Wiesen, in denen an diesem sommerlichen Morgen Scharen von Insekten summten.

Der Busfahrer hatte ihr versichert, dass es nicht weit zu gehen sei. Nur quer durch ein Wäldchen, danach über die Brücke und durch noch ein Wäldchen, dann würde sie das Wallis-Haus schon sehen können. Ada schwor sich, diesem Mann bei ihrer nächsten Begegnung den Absatz ihrer zierlichen Sandalen über den Schädel zu ziehen, und beglückwünschte sich selbst zu der Entscheidung, den Großteil ihres Gepäcks am Bahnhof in einem Schließfach zurückgelassen zu haben.

Die Sonne gab sich an diesem Vormittag alle erdenkliche Mühe, ihr so richtig einzuheizen, und Ada musste einsehen, dass ihr neues Kostüm in modischem Rot und Schwarz zwar schick, aber zu warm für diesen Tag war. Trotzdem war sie fest entschlossen, auf ihren neuen Arbeitgeber den bestmöglichen Eindruck zu machen.

Richard Blunt, dessen Sohn Teddy sie bis vor Kurzem betreut hatte, war bei dieser neuen Arbeitsstelle als Vermittler aufgetreten. Seiner Meinung nach brauchte Updike Wallis nicht nur Hilfe für seine große Kinderschar und im Haushalt, sondern auch Unterstützung der besonderen Art. Und Ada, die im Haus der Blunts eine ganze Menge über Hausgeister dazugelernt hatte, war einverstanden gewesen.

Teddy, ihr pausbäckiger Liebling, brachte ohnehin nun mehr Zeit in der Schule als zu Hause zu und würde ohne sie gut zurechtkommen. Umso gespannter war sie auf das, was sie im Hause Wallis erwartete. Richard Blunt war mit Details eher sparsam gewesen und wollte offensichtlich über die Situation, in der Updike Wallis sich befand, nicht mehr als nötig sagen. Ada war das nur recht gewesen. Sie würde sich selbst ein Bild von der Lage machen, auf Hörensagen gab sie ohnehin nicht viel.

Die Zufahrt zum Cottage war vor langer Zeit einmal gepflastert gewesen, jetzt aber hatte die Natur sich mithilfe von Sand, Moos und Unkraut das ihrige zurückgeholt. Auch das Cottage schien seine besten Jahre hinter sich zu haben. Auf dem Reetdach wucherten Gräser und Farne, die bestimmt niemand dazu aufgefordert hatte, dort Wurzeln zu schlagen.

Während Ada sich mit der einen Hand den Schweiß von der Stirn wischte und mit der anderen den kleinen Koffer auf die Fußmatte stellte, suchte sie nach einer Klingel oder einem Türklopfer. Beides war nicht vorhanden, so hieb sie energisch mit der Faust auf das Türblatt ein.

Irgendwo im Innern schlug ein Hund an, wurde zur Ordnung gerufen und war besser erzogen als die Schar Kinder, deren Stimmen sie jetzt deutlich durcheinanderreden hörte. Im Hause Wallis herrschte große Aufregung. Offensichtlich erwartete man sie.

Nun wurde ihr geöffnet und ein etwa achtjähriges Mädchen mit Haaren, so hell wie der Sonnenschein, erschien barfuß und nur mit einem Badeanzug bekleidet im Türrahmen. Hinter ihr drängten sich zwei weitere Mädchen, Zwillinge allem Anschein nach und vielleicht ein oder zwei Jahre jünger. Auch sie waren blond und blauäugig und trugen nicht einmal Badeanzüge. Ada spürte, wie sich ihre Mundwinkel zu einem Lächeln verzogen.

»Hallo, ich bin Ada Lippnik. Und ihr seid wohl gerade aus dem Swimmingpool gehüpft, um mich zu begrüßen, richtig?«

Die Älteste lachte vergnügt, hielt eine grau-weiße Promenadenmischung zurück, die nun ebenfalls den Neuankömmling begrüßen wollte, und verkündete: »Wir haben keinen Pool, aber einen Rasensprenger. Onkel Updike hat ihn aufgestellt. Komm mit, wir sind alle im Garten.«

Ada gehorchte, schob ihr Handköfferchen mit dem Fuß über die Schwelle und begrüßte gleich nach ihrem Eintreten den Hund, der fröhlich mit dem Schwanz wedelte und vom Schicksal wohl mehr zum Fußwärmer als zum Wachhund bestimmt war.

»Der heißt Vincent«, klärte eines der Zwillingsmädchen sie auf. »Wie Vincent van Gogh, weißt du?«

»Ein hübscher Name«, bestätigte Ada und strich dem Tier über den Kopf. »Habt ihr drei auch Namen?«

»Heidi«, rief die Älteste aus, versuchte sich an einem Knicks und landete zur Freude der Jüngeren ungelenk auf dem Flurteppich.

Die Zwillinge stellten sich rasch als April und Rose vor und winkten Ada über einen Berg unsortierter Schuhe hinweg durch eine lichtdurchflutete Küche, wo sich noch das Frühstücksgeschirr auf dem Esstisch stapelte.

Ada trat, den Kindern folgend, durch eine weitere offene Tür und befand sich wieder im Freien. Eine große Rasenfläche, umkränzt von Beeten, in denen alles, was blühen konnte, friedlich vor sich hin wucherte, verwandelte sich gerade dank eines Rasensprengers in einen Sumpf. Und in der letzten trockenen Ecke dieses lauschigen Plätzchens entdeckte Ada einen bärtigen und langhaarigen Mann hinter einer Staffelei.

Sie schloss messerscharf, dass es sich bei ihm um den Hausherrn handeln musste, und glaubte nun auch zu wissen, warum der Hund den Namen eines niederländischen Meisters trug. Hinter dem linken Ohr von Updike Wallis klemmte ein Pinsel, sein Unterhemd, das er anstelle eines Hemdes trug, war voller Farbspritzer und seine Jeans bestand zu einem erheblichen Teil aus Flicken. Updike Wallis war ein Künstler, wie man ihn sich vorstellte. Und ganz offensichtlich entstand an diesem herrlichen Tag auf seiner Leinwand mittels Wasser und Farbe sein neues Werk.

Ada sah ein, dass sie für dieses Vorstellungsgespräch die falsche Kleidung gewählt hatte. Sie wäre besser in ihrem ältesten Kleid erschienen oder noch besser: in ihrer Unterwäsche. Mehr Garderobe erwartete man hier allem Anschein nach nicht.

Sie zupfte ein paar Strähnen ihres roten Haares aus dem Knoten in ihrem Nacken, um einen weniger perfekten Eindruck zu erwecken, und zog die ohnehin unbequemen Sandalen aus.

»Wunderschön«, hörte sie eine Männerstimme sagen. »Könnten Sie für eine Weile so stehen bleiben?«

Ada, die sich gerade gebückt hatte, um die letzte Schnalle an ihrer Sandale zu lösen, wandte den Kopf und warf dem Mann hinter der Staffelei einen fragenden Blick zu. »Ist das Ihr Ernst?«

»Mein voller Ernst, gnädiges Fräulein.« Er kramte einen Skizzenblock und einen Bleistift hervor und ließ die Spitze über das Papier tanzen. »Kolorieren kann ich es später, damit Ihr Haar auch die gleiche Leuchtkraft wie in natura erhält. Die Bewegung allerdings muss ich festhalten. Sie ist anmutig, natürlich und doch irgendwie ungeschickt. Das mögen die Menschen.«

Ada runzelte die Stirn. ›Ungeschickt‹ war nicht unbedingt ein Adjektiv, das sie für sich selbst anstrebte. Aber wenn es Updike Wallis glücklich machte, würde sie einen Moment in dieser gebückten Haltung verharren.

»Mögen Sie Limonade?« Heidi, die Älteste, beugte sich zu ihr herunter und suchte Blickkontakt. »Ich presse sie selber aus Orangen und Zitronen.«

»Das klingt wunderbar.« Ada spürte, wie ihr das Blut in den Kopf lief und ihre sommersprossige Haut zum Glühen brachte. »Was ist nach deiner Erfahrung schneller fertig? Deine Limonade oder die Skizze deines Vaters?«

»Er ist mein Onkel«, stellte Heidi klar und Ada erinnerte sich, dass dies auf der Fußmatte bei ihrem Eintreten bereits kurz erwähnt worden war. »Wir leben alle bei Onkel Updike, seit Mama verrückt geworden ist.«

Ada dachte an Richard Blunt, der so taktvoll die Details aus dem Privatleben ihres neuen Arbeitgebers übersprungen hatte. Viel ungeschickter hätte er es auch nicht ausdrücken können.

»Kommen Sie mal her und schauen Sie es sich an. Ich habe Sie großartig getroffen«, hörte sie da den Künstler rufen.

Das ließ sich Ada nicht zweimal sagen. Sie richtete sich zu ihrer vollen bescheidenen Größe auf und marschierte barfuß und mit ausgestreckter Hand auf den Mann zu. »Ich bin Ada Lippnik. Richard Blunt hat …«

»Ah ja, der gute Richard.« Mister Wallis wischte sich die farbenfrohe Hand rasch an seinem Unterhemd sauber und ergriff die ihre. »Er ist ein großer Bewunderer der Arbeiten meines Vaters, und er hat behauptet, Sie wären so eine Art gute Fee. Eine Mary Poppins mit untrüglichem Instinkt für besondere Haushalte. Nun, dies ist ein besonderer Haushalt, Miss Lippnik. Ich schätze, daran besteht schon jetzt kein Zweifel mehr.«

Ada, die mit einem Blick auf den Block feststellte, dass Updike Wallis in erster Linie ihren Po skizziert hatte, sah ihn ernst an. »Ich glaube, ich bin noch nie so dringend gebraucht worden wie hier in diesem Haus. Wollen Sie meine Zeugnisse sehen?«

»Wozu? Sie bekommen den Job.« Er grinste und hielt noch immer ihre Hand. »Es wird ihn sonst niemand haben wollen.«

»Onkel Updike, ich finde keine Orangen mehr, und Vincent kotzt soeben in die Küche. Ich glaube, Rose und April haben ihn mit Schokolade gefüttert«, rief Heidi von der Küchentür her.

Ada stieß einen Seufzer aus und befreite sich aus dem Griff ihres neuen Arbeitgebers. »Ich schätze, ich fange dann gleich mal an. Wo verwahren Sie denn Ihre Scheuertücher, Mister Wallis?«

Anstatt zu antworten, zog er sich das fleckige Unterhemd über den Kopf, präsentierte eine fast haarlose, braun gebrannte Brust und reichte ihr das noch körperwarme Stück Stoff.

»Praktisch.« Ada drehte sich um und lief zurück zum Haus, um Heidi beizustehen. Ihre innere Stimme flüsterte ihr zu, dass sie hier sehr glücklich sein würde.

Nachdem sie den Boden gewischt, den Frühstückstisch abgeräumt und alle schmutzigen Teller in ein Schaumbad geworfen hatte, saß sie neben Heidi auf einer Bank neben der Küchentür und genoss eine kalte Zitronenlimonade. Heidi rührte die ihrige permanent mit dem Strohhalm um und ließ die Eiswürfel klirren.

Ada schaute zu den Zwillingen hinüber, die noch immer kreischend unter dem Rasensprenger herumhüpften und großen Spaß hatten.

»Deine Mutter ist also verrückt geworden.« Ada sah nicht ein, warum sie um den heißen Brei herumreden sollte, wenn die Kinder es nicht taten. »Und was ist mit eurem Vater? Kümmert er sich um sie, während ihr hier bei eurem Onkel verlängerte Ferien genießt?«

Heidi hörte auf, im Glas zu rühren, und blickte Ada mit ihren blauen Augen an. »Wir machen keine verlängerten Ferien, wir bleiben jetzt für immer hier. Unser Vater fährt zur See und kann sich nicht um uns kümmern. Mama muss in der Klinik bleiben, vielleicht für immer, und sonst will uns niemand haben. Der Einzige, der uns aufnehmen wollte, war Onkel Updike. Mums Bruder.«

»Er ist ein sehr großzügiger Mann.« Ada versuchte, sich vorzustellen, wie es sich anfühlte, wenn einem die eigene Schwester mir nichts, dir nichts drei Kinder vererbte und selbst in ein Sanatorium ging.

Was für ein Typ Mensch musste man sein, um diese Herausforderung anzunehmen? ›Heldenhaft‹ war ein Wort, das die Situation ganz gut traf. ›Mutig‹ und ›verrückt‹ kamen aber auch infrage. Nun, immerhin war er klug genug gewesen, sie einzustellen.

Während die Zwillinge sich amüsierten und Updike Wallis den Pinsel schwang, plauderte Ada weiter mit Heidi und erfuhr, dass sie schon neun und ihre beiden Schwestern sieben Jahre alt waren, und sie alle am liebsten Nudeln mit Ketchup aßen. Ada hoffte sehr, dass sich im Kühlschrank noch weitere Lebensmittel finden ließen, ansonsten würde sie hier neue Sitten einführen müssen.

Allein der Gedanke an Nudeln mit Ketchup ließ sie erschauern. Sie war jetzt über dreißig und hatte ihre Nudel-Ketchup-Phase lange hinter sich. Kurz nachdem sie selbst ihr Elternhaus verlassen und ihre Ausbildung zum Kindermädchen begonnen hatte, hatte es mal so eine Zeit gegeben, in der sie sich neben Schokolade hauptsächlich von Nudeln ernährt hatte. Doch seit einer Weile versuchte Ada auf ihre Linie zu achten. Mit mäßigem Erfolg, wie sie sich eingestehen musste.

»Heute ist Montag, und es ist noch nicht einmal Mittag«, stellte sie fest. »Warum seid ihr nicht in der Schule?«

»Das Auto ist kaputt und es sind ja ohnehin bald Ferien«, meinte Heidi und zuckte mit den Schultern. »Aber im Herbst gehen wir wieder hin.«

Ada schlug sich kurz mit der flachen Hand vor die Stirn. »Mein liebes Kind, ich fürchte, ihr werdet morgen wieder hingehen. Ich bin überzeugt, dass sich ein Weg finden lässt.«

»Na gut.« Heidi rührte wieder ihre Eiswürfel um und summte zufrieden vor sich hin. Zumindest schien der Gedanke an den Schulbesuch sie nicht zu schrecken.

Ada lehnte sich zurück und sah hinab auf ihre nackten Zehen. »Ein Künstler, ein Hund und drei kleine Kinder. Tja, ich denke, das ist zu schaffen.«

»Vier.« Heidi rührte noch immer, ohne aufzublicken. »Du hast Jordan vergessen.«

»Wer ist Jordan?«, wollte Ada wissen und hob die Augenbrauen.

»Unser kleiner Bruder. Willst du ihn sehen?« Heidi lächelte sie an.

»Natürlich will ich das. Wo steckt er denn?« Ada schaute sich um.

Hatte sie wirklich ein Kind übersehen?

»Der ist bestimmt oben.« Heidi deutete auf das Reetdach des Cottages. »Aber ich warne dich. Jordan ist ein bisschen seltsam.«

Ada blickte zu Updike Wallis hinüber, der, einen Pinsel hinter dem Ohr und einen zwischen den Zähnen, noch immer ganz in seine Arbeit vertieft war, und fragte sich, was einem Mädchen, dessen Mutter verrückt und dessen Onkel ein Chaot war, seltsam erscheinen konnte. Dann dachte sie wieder an Richard Blunt und überlegte, ob Jordan der eigentliche Grund war, warum ausgerechnet sie der Familie Wallis empfohlen worden war.

Kapitel 2 - Neue Aufgaben

September 2019, Donnerstag: 9.55 Uhr

ELLIOTT

»Du hörst sofort mit dieser Schreierei auf, ist das klar?«

Elliott klappte den Mund zu und versuchte, zu nicken. Doch dies misslang, weil eine kräftige Hand ihn am Kinn gepackt und gegen die geschlossene Tür gedrückt hatte. Die Hand gehörte Lance Overstream, dessen farblose Augen in dem ausdruckslosen Gesicht jetzt ganz dicht vor Elliotts waren, während hinter dem Schreibtisch noch immer dieses furchtbare Wesen stand, eine Art schwarze Echse mit spitzen Ohren auf dem hundeähnlichen Schädel, und sich nicht rührte.

»Dir bleiben genau zwei Möglichkeiten.« Overstreams Stimme klang völlig ruhig. »Entweder du verlässt mein Büro und vergisst, was du gesehen hast, oder du steigst vier Gehaltsklassen auf und tust, was ich dir sage. Wie willst du es haben?«

Elliott, dessen Herz in die Hose gerutscht war und dort kräftig auf seine Blase zu drücken schien, hätte nichts lieber getan, als augenblicklich die Flucht zu ergreifen und ein Leben lang nie wieder ein Wort zu sagen, falls das von ihm erwartet wurde. Doch da meldete sich ein kleines Stimmchen in seinem Hinterkopf zu Wort, das etwas von vier Gehaltsklassen aufgeschnappt hatte, und erinnerte ihn daran, dass seine winzige Wohnung ein grässliches Schimmelproblem hatte und er sich den Umzug in eine bessere Bleibe derzeit nicht leisten konnte.

Jetzt erst nahm Overstream die Hand von Elliotts Kinn und fixierte diesen mit seinen farblosen Augen. »Gehen oder bleiben? Wie sieht es aus?«

»Bleiben?«, flüsterte Elliott und presste die Oberschenkel zusammen, weil der Drang, auf ein Klo zu flüchten, noch immer in ihm wütete.

Im Gesicht von Lance Overstream lösten seine Worte keinerlei Gefühl aus. Der seltsame Mann ließ von ihm ab, durchquerte sein Büro und ging dabei völlig teilnahmslos an der schwarzen Kreatur vorbei, bevor er hinter seinem Schreibtisch Platz nahm. Nun wies er Elliott eine Sitzgelegenheit vor besagtem Tisch an, die dieser zögernd und mit wackligen Beinen aufsuchte.

»Was hat dich dazu bewogen, durch meine Tür zu treten, Junge?« Lance Overstream war die Ruhe selbst.

»Dieser Brief hier.« Elliott riss seine Hand hoch, in der er noch immer den nun sehr zerknautschten Umschlag hielt. »Für die Sandford Corporation. Ich habe noch nie zuvor von dieser Firma gehört, aber Beatrice vom Empfang meinte, ich sollte damit zu Ihnen gehen.«

»Beatrice vom Empfang.« Um seine schmalen Lippen, die ebenfalls völlig farblos wirkten, spielte die Andeutung eines Lächelns. »Erst heute Morgen habe ich der lieben Beatrice gesagt, dass sie für mich eine Stellenausschreibung formulieren soll. Anscheinend hatte sie keine Lust dazu und hat einen anderen Weg gefunden, um mir einen Assistenten zu besorgen.«

»Assistent?«, wiederholte Elliott unsicher.

»Ich brauche einen, denn ich kann verdammt noch mal nicht alles allein machen. Mein letzter Assistent ist seit ein paar Tagen unauffindbar, weiß der Geier, was aus ihm geworden ist. Vermutlich ist er aufgefressen worden.«

»Auf… Aufgefressen?« Elliotts Blick wanderte blitzartig von Overstreams Gesicht zu der reglosen schwarzen Gestalt hinter ihm.

Sein neuer Chef, der dies bemerkte, drehte sich mitsamt seinem Bürostuhl herum und entdeckte nun ebenfalls das völlig ruhig stehende Wesen an der Wand hinter sich. Ein Lachen, das eher an ein Husten erinnerte und keinerlei Freude zum Ausdruck brachte, kam über die Lippen des Mannes und war sofort wieder verschwunden. »Den hätte ich wohl besser wegräumen sollen, wie nachlässig von mir.« Er erhob sich und legte seine wachsweißen Hände auf die Hüftknochen der Echse, die sich augenblicklich in Bewegung setzte.

Jetzt bemerkte Elliott, dass die Kreatur an einer Art Galgen hing und auf einem Rollbrett stand, welches von Lance Overstream in einem langweilig wirkenden grauen Büroschrank verstaut wurde.

»Keine Angst, der Bursche hier ist schon lange tot und zu Studienzwecken ausgestopft worden. Gelegentlich hole ich ihn hervor, ohne dass ich ihm neue Erkenntnisse abgewinnen könnte, aber er motiviert mich zum Arbeiten. Nebenbei bemerkt frisst diese Spezies keine Menschen.«

»Nein?« Elliott sackte erleichtert in seinem Stuhl zusammen.

»Nein. Sie stiehlt sie.« Und als Elliott auf diese Bemerkung hin nichts erwiderte, ergänzte Overstream: »Nur, solange sie noch kleine Kinder sind. An Erwachsenen wie uns haben diese Monster nicht das geringste Interesse.«

Overstream beobachtete ihn, doch da gab es gerade nicht viel zu sehen, wie Elliott sehr wohl wusste. Um nicht wie ein kompletter Idiot zu wirken, brachte er stotternd eine Frage hervor: »Wer, ich meine, was ist denn dieses Ding? Hat es wirklich einmal gelebt? Hier in London?«

Lance Overstream gab ein Schnauben von sich. »Es leben unzählige dieser schwarzen Scheißer in dieser Stadt. Und das weiterhin geheim zu halten, kostet die Steuerzahler ein Vermögen. Wir waren schon kurz davor, die ganze Brut endgültig einzustampfen, leider ist das alles nicht so einfach.« Er rollte genervt mit den Augen. »Es gibt da noch so etwas wie eine moralische Verpflichtung, eine Altlast, wenn man so will.« Er streckte Elliott auffordernd die Hand hin. Dieser verstand nicht, was die Geste bedeutete. »Der Brief, Junge. Du hast einen Brief für mich.«

Elliott erinnerte sich an den Umschlag, den er noch immer in seiner Hand zerquetschte, und reichte ihn hastig weiter.

Overstream riss ihn auf und überflog den Inhalt. »Ah, eine Drohung, tja. Das war ja zu erwarten. Die Bande wächst und wächst und Millar bekommt Schiss, dass wir ihm das Haus über dem Kopf anzünden. Wäre nicht einmal die schlechteste Idee.«

Elliott versuchte, den Worten des Mannes vor ihm, der ihn gerade zum Assistenten gemacht hatte, zu folgen, versagte allerdings kläglich. Hier ging es um Dinge, die er nicht verstand und mit denen er eigentlich auch gar nichts zu tun haben wollte. Doch vermutlich war es jetzt schon zu spät, sich noch einmal umzuentscheiden, und er wollte Overstream keinesfalls wütend erleben. Der Mann, der ausgestopfte Monster in seinem Schrank verwahrte, war auch so schon gruselig genug.

»Was genau wird meine Aufgabe sein? Geht es irgendwie um die Drohung in diesem Brief? Und um das tote schwarze Ding?«, fragte er und fürchtete sich gleichzeitig vor der Antwort.

Overstream wiegte bedächtig den Kopf. »Tja, das ist schon möglich. Schließlich hängt alles irgendwie zusammen. Aber wir wollen mal ganz einfach anfangen. Wie warst du denn so in der Schule?«

Elliott brachte ein verlegenes Lächeln zustande.

»So schlimm also.« Sein neuer Chef runzelte die Stirn. »Lesen und schreiben wirst du doch gelernt haben?«

»Ja, klar«, beeilte er sich zu versichern.

»Gut. Das wird erst einmal reichen, hoffe ich.« Overstream schob den Drohbrief, den er soeben erhalten hatte, unter seine Schreibtischauflage und lehnte sich zurück. »Gibt es noch weitere Fragen?«

Elliott hatte noch Dutzende Fragen. Er begann mit der, die ihm am schlimmsten unter den Nägeln brannte. »Dieses schwarze Ding, das Sie hier verstecken, wie heißt es?«

»Hab ich das noch nicht gesagt? Es ist ein Schwarzer Schrat. Vor ein paar Jahren hat dieses Exemplar es gewagt, hier drinnen aufzutauchen, um mich zu beklauen. Ich denke, er hat es inzwischen bereut. Willst du noch andere faszinierende Wesen sehen?«

Elliott wusste es nicht. Er konnte sich einfach nicht zwischen einem Nicken und Kopfschütteln entscheiden. Da stand Lance Overstream von seinem Stuhl auf und deutete auf eine mit mehreren Eisenstangen gesicherte Metalltür in der Wand, die Elliott vor lauter Aufregung glatt übersehen hatte.

»Ich war schon lange nicht mehr dort unten.« Auf Overstreams blassen Lippen erschien ein grimmiges Lächeln. »Wird höchste Zeit, nach dem Rechten zu sehen. Möchtest du einen eigenen Golfschläger mitnehmen, Junge?«

Elliott öffnete den Mund, brachte aber erneut kein Wort heraus.

»Golfschläger haben sich als äußerst effektiv erwiesen, wenn man sich gegen Kreaturen wie diesen Schrat hier wehren muss. Eine gewitzte Dame hat das schon vor vielen Jahren für uns herausgefunden. Ada Lippnik ist ihr Name, und den solltest du dir gut merken. Wenn du ihr jemals begegnest, dann lauf weg, so schnell du kannst.«

Elliott merkte sich den Namen gut und schwor sich, diesen Ratschlag unbedingt zu beherzigen.

Mai 1988

ADA

Die Treppe, die in den ersten Stock des Cottages führte, war so schmal, dass Ada das Gefühl hatte, sie nur seitwärts gehend erklimmen zu können, wenn sie nicht an den Wänden entlangschrammen wollte. Heidi lief leichtfüßig vor ihr her und erreichte als Erste einen kleinen Flur, von dem mehrere Türen abgingen.

Ada erwartete nun, dass das Mädchen eine von ihnen öffnen würde, doch dieses deutete auf einen alt aussehenden Bauernschrank, der hier in dem kleinen Flur mit der niedrigen Decke ein wenig deplatziert wirkte. Sie bemerkte, dass er nicht richtig verschlossen worden war. Zwischen den beiden Schranktüren klaffte ein kleiner Spalt.

Das Kindermädchen fackelte nicht lange, sie öffnete den Schrank weit und ging in die Hocke, um unter die hier verwahrten Wintermäntel spähen zu können. Sofort fiel ihr Blick auf zwei spitze Knie und kurz darauf auf zwei kleine Füße, die in rot-weißen Ringelsocken steckten.

»Hast du kein eigenes Zimmer, dass du hier in einem Schrank hausen musst wie ein Gespenst?«, fragte sie höflich und hielt Ausschau nach dem Gesicht des Kindes.

»Die Gespenster kommen nicht in den Schrank«, antwortete ihr eine helle Stimme. »Das hier ist der sicherste Ort überhaupt.«

Heidi kicherte, doch Ada gab ihr ein Zeichen, still zu sein. »Es sind also ängstliche Gespenster, die in diesem Haus leben? Das ist schön. Somit sind sie vermutlich nicht besonders gefährlich.«

Jetzt tauchte zwischen einem braunen Pelzmantel und einer Regenjacke das milchweiße Gesicht eines Jungen auf, dessen Haar genauso strahlend blond war wie das seiner drei Schwestern. »Gespenster gibt es ja gar nicht in Wirklichkeit.«

»Umso besser.« Ada grinste. »Dann gibt es auch keinen Grund für dich, an einem so schönen Sonnentag im Schrank zu hocken. Es sei denn, du möchtest ein bisschen für dich allein sein.«

Der Junge schüttelte den Kopf. »Es ist nur weil, weil …« Er verstummte und sah Ada an, als hätte er sich noch nicht entschieden, ob man ihr trauen konnte.

Ada ging in die Offensive. »Ist vielleicht noch Platz für mich in deinem Schrank? Wir könnten uns Gespenstergeschichten erzählen und uns etwas besser kennenlernen, was meinst du dazu?«

»Erwachsene sitzen nicht in Schränken.« Es klang wie eine Feststellung und schien keinesfalls unfreundlich gemeint.

Statt zu antworten, schob Ada ein paar Schals und Mützen beiseite und kroch zu dem Jungen unter die Mäntel. Heidi zum Abschied zuwinkend, schloss sie die Schranktür bis auf einen winzigen Spalt. So, wie sie es Minuten zuvor vorgefunden hatte.

Während Heidi wenig damenhaft die Treppe hinunterpolterte und vermutlich im Garten berichtete, dass das neue Kindermädchen soeben in einem Schrank verschwunden war, spähte Ada durch den verbliebenen Spalt und stellte fest, dass Jordan einen Teil des Flures von hier gut überblicken konnte.

Sie entschloss sich, dem Jungen, den sie im dunklen Schrank nicht sehen konnte, ein paar ganz direkte Fragen zu stellen. »Gibt es hier vielleicht doch Gespenster, Jordan? Dieser Schrank scheint mir ein hervorragender Beobachtungsplatz zu sein. Da deine Schwestern von diesem Versteck wissen, sind nicht sie es, die du beobachtest. Erzähl mir mal, wie das Gespenst aussieht.«

»Es gibt keine Gespenster.« Die Antwort klang trotzig. »Du bist ja verrückt, wenn du das glaubst.«

Ada dachte daran, dass sie dieses Wort am heutigen Tag schon öfter gehört hatte, und es erzeugte bei ihr zunehmend ein gewisses Unwohlsein. »Wer Gespenster sieht, muss noch lange nicht verrückt sein. Er ist vielleicht nur wachsamer und aufmerksamer als andere Menschen.«

»Hast du schon mal ein Gespenst gesehen?«, fragte der Junge. Es klang höhnisch.

»Ich bin mir nicht ganz sicher.« Ada überlegte wirklich, ob sie schon einmal einem Gespenst begegnet sein konnte. »Manchmal glaube ich, etwas aus dem Augenwinkel zu sehen, doch wenn ich mich darauf konzentriere, ist es weg. Gespenster sind vermutlich sehr schüchtern. Ganz anders ist es mit Monstern. Die habe ich gesehen, und zwar ziemlich viele.«

»Wie haben sie ausgesehen?« Die blanke Neugier sprach aus Jordan. Seine Zweifel an ihrer Vertrauenswürdigkeit schienen verflogen.

Ada dachte an ihr Erlebnis mit den Schwarzen Schraten, das inzwischen neun Jahre zurücklag. An die echsenartigen Parasiten, die in die Wände von Häusern einzogen und deren Bewohner bestahlen. Dabei war das Verschwinden von Socken, Kugelschreibern und anderen Kleinigkeiten durchaus zu verschmerzen. Schlimm wurde es, wenn wie in ihrem Fall Kinder geklaut wurden.

Manchmal dachte sie noch an Sebastian, der, falls er noch zwischen den Wänden lebte, bald ein Teenager werden würde. Aber die Erinnerung an ihn verblasste allmählich. Nicht so rasch und nachhaltig, wie es bei Valerie Holt, dem Kind, das sie damals betreut hatte, der Fall gewesen war. Valerie hatte sich schon wenige Tage nach ihrem Abenteuer in den Wänden an nichts mehr erinnert. Heute war sie ein junges Mädchen unter vielen, das eine Privatschule im Norden Englands besuchte und nur noch selten heimkam. Die Schrate waren für sie keine Bedrohung mehr, davon war Ada längst überzeugt.

Jordan, dem ihr gedanklicher Ausflug in die Vergangenheit zu lange gedauert hatte, klopfte ihr energisch gegen das Schienbein. »He, ich habe gefragt, wie deine Monster aussehen.«

»Wie sieht denn dein Gespenst aus?«, erwiderte Ada. »Und komm mir jetzt nicht mit ›Ich habe aber zuerst gefragt‹. Schließlich sitzen wir hier in deinem Schrank, da sollte ich wohl erfahren dürfen, wonach wir Ausschau halten.«

Jordan schien ein wenig näher an sie heranzurutschen. Seine Stimme sank zu einem Flüstern herab. »Es ist ganz schwarz, als ob es zu Kohle verbrannt worden wäre.«

Ada überlief ein Schauer. Wieder erschien vor ihrem geistigen Auge das Bild eines Schrates, der bewaffnet mit einer Sense in einem bläulichen Nebel stand.

»Und seine Augen glühen wie Feuer«, fuhr Jordan fort und ließ Ada stutzen.

»Wie Feuer? Wirklich? Nicht etwa wie gelbe Lampen?«, vergewisserte sie sich bei dem Kind.

»Nein, sie sind rot! Als würde es von innen brennen. Und immer hängt Rauchgeruch in der Luft, wenn es vorübergeht.«

Ada dachte angestrengt an all das, was sie seit damals gelernt hatte. Gleich als Valerie alt genug gewesen war, hatte Ada das Schrathaus verlassen und eine neue Stelle bei dem verwitweten Richard Blunt, oder Dick, wie er sich gern nannte, und dessen kleinen Sohn Teddy angenommen. Dick, einer der Autoren des Buches ›Vergessene Kreaturen‹, hatte ihr an langen Winterabenden viel über Wesen erzählt, die nur selten von Menschen gesehen wurden. Oft hatten sie auch über die Schwarzen Schrate gesprochen. Aber deren Augen waren gelb, das wusste Ada ganz genau.

»Jordan, ich finde, das klingt eher nach einer Art Monster als nach einem Gespenst. Warum sollte ein Gespenst nach Rauch riechen?«

»Und wenn es die Seele von einem verbrannten Kind ist?«, flüsterte Jordan unheilvoll. »Wenn es hier spukt, weil es in diesem Haus getötet wurde?«

»Das klingt nach einer ziemlich guten Gruselgeschichte, mein Kompliment. Aber warum denkst du, dass dein Gespenst ein Kind ist? Könnte es denn nicht ebenso gut ein alter Mann sein?«

»Nein, dazu ist es viel zu klein«, behauptete Jordan energisch. »Es ist ja kleiner als ich.«

»Ein kleines kohlschwarzes Gespenst mit rot glühenden Augen«, fasste Ada die Ergebnisse ihrer Unterhaltung zusammen. »Und was macht das Gespenst, wenn es hier durch den Flur schleicht und von dir beobachtet wird?«

»Es singt«, flüsterte Jordan ehrfürchtig. »Ganz leise und ohne Wörter. Ungefähr so: lalalala.«

Ada überlegte, ob sie einen Schrat jemals hatte singen hören, und musste dies bejahen. Schrate gaben gelegentlich einen Singsang von sich, wenn sie die gestohlenen Kinder beruhigen wollten. Aber ein einzelner singender Schrat, der kleiner war als ein Menschenkind? Das kam ihr doch reichlich untypisch vor. Trotzdem zweifelte sie keine Sekunde daran, dass Jordan wirklich etwas gesehen hatte. Nur war es vermutlich kein Schrat gewesen.

»Hast du jemandem von deinem Gespenst erzählt?«, wollte sie wissen.

Im Schrank blieb es für einen Moment still. Bis der Junge mit einer für sein Alter viel zu alt klingenden Stimme sprach: »Ich bin doch nicht bescheuert. Wenn ich das jemandem erzähle, sperren sie mich weg wie meine Mutter.«

»Ganz sicher nicht«, beteuerte Ada. »Das würde ich nicht zulassen.«

»Aber als man sie weggebracht hat, da hat Mrs Potts gesagt, dass es erblich ist. Und dass wir alle faule Äpfel sind, die ein ganzes Fass verderben können.« Ada bemerkte, dass der Kleine den Tränen nahe war, und spürte eine heiße Welle der Wut in ihrer Brust.

»Wer ist diese Mrs Potts? Sag mir, wo ich sie finde, und ich stampfe ihren dummen Kopf ins nächstbeste Blumenbeet.«

Ein Kichern vertrieb die traurige Stimmung. »Das wäre ein Ding. Mrs Potts war unsere Nachbarin und sie ist so fett, dass sie gar nicht in diesen Schrank passen würde. Ich schätze mal, sie ist viel stärker als du.«

»Aber ohne jeden Zweifel kein bisschen klüger.« Adas Zorn auf diese unglaublich dumme Person, die Kinderhirnen solche Sachen einpflanzte, wuchs noch immer. »Pass mal auf, Jordan: Du bist jetzt hier, bei deinem Onkel und bei mir. Mein Name ist Ada und ich werde nicht zulassen, dass dich irgendjemand mitnimmt und einsperrt, egal, wie viele Gespenster und Monster wir noch zu sehen bekommen. Hast du mich verstanden? Diese Mrs Potts ist nur eine dumme Pute, das Beste wird sein, du vergisst sie.«

»Okay.« Jordan schien das sehr recht zu sein. »Ich bekomme Hunger. Wollen wir eine Pause machen und was essen? Kannst du kochen, Ada?«

»Ich mache ziemlich fabelhafte Apfelpfannkuchen«, gab Ada unbescheiden zurück. »Wenn du mir beim Schälen der Äpfel hilfst, dann …« Weiter kam sie nicht. Die Schranktür wurde aufgestoßen und ein kleiner blonder Junge in grünen Shorts und Ringelsocken sprang heraus.

»Ich bin zuerst in der Küche«, rief er, rannte die Treppe hinab, strauchelte und kugelte die letzten Stufen hinunter, wo er sich aufrappelte und aus ihrem Blickfeld verschwand.

»Das bist du ohne jeden Zweifel.« Ada kroch zur Gänze aus dem Schrank hervor, blickte sich misstrauisch um und zog die Luft durch die Nase ein wie ein Hund, der Witterung aufgenommen hatte. Roch es hier etwa ein wenig nach Grillfeuer?

Kapitel 3 - Verdachtsmomente

September 2019, Donnerstag: 10.15 Uhr

WALTER MILLAR

In dem einst so stillen Bungalow irgendwo in Chiswick ging es zu wie in einem Taubenschlag. Walter konnte sein Glück nach so vielen Jahren der Isolation kaum fassen. Endlich war wieder was los im Zugang Zwei. Nach mehr als fünfzig Jahren war Leben in der Bude und er Teil eines Teams. Richard Blunt war wieder da und genau so ein alter Sack wie er selbst.

Jetzt saß er gerade zusammen mit seinem Sohn Teddy und einem Nervenarzt namens Warning in der Küche. Warning sprach wenig und schwerfällig, erholte sich, wie Walter bereits erfahren hatte, noch von einem kürzlich erlittenen Kieferbruch.

Kitty, seine kleine Kitty, die zugegeben kein Kind mehr war, sondern sichtlich ergraute und die fünfzig hinter sich gelassen hatte, saß nicht mehr allein in ihrem abgeschotteten Kellerloch. Sie hatte Besuch von einem Mann namens Sebastian. Dieser war so wie sie selbst. Seine Augen leuchteten so rot wie Straßenampeln in dunkler Nacht, und auch er war von der Atemluft der Schrate abhängig.

Endlich war auch sein Schützling nicht mehr allein. Das Leben in Einsamkeit, zu dem sie verdammt gewesen war, seit sie eine Weile in der Gesellschaft Schwarzer Schrate verbracht hatte, war zu Ende.

Wenn jetzt noch dieser Derek Dreyer aufhörte, immerzu herumzubrüllen, dann war alles in bester Ordnung. Das Leben in all seiner Vielfalt war in den Zugang Zwei zurückgekehrt.

»Warum bist du wieder hier, und das auch noch ohne unseren Sohn?«, rief der rotgesichtige Mann gerade seiner Frau Valerie zu, die mit einer Reisetasche bepackt soeben zur Haustür hereingekommen war.

»Ich habe mich vergewissert, dass es unserem Jungen gut geht und er sich in bester Obhut und in Sicherheit befindet.« Valerie Dreyer drückte ihrem Mann eine Reisetasche in die Hand und hängte den Mantel an einem Wandhaken auf, wobei sie es vermied, auf den Boden zu sehen. Dieser war aus Plexiglas und ermöglichte es jedem, einen Blick in Kittys Zimmer zu werfen, wo selbige auf dem Bett saß und sich mit ihrem neuen Freund unterhielt. »Das hier ist allerdings kein sicherer Ort, denn dieses Haus hat einen direkten, wenn auch gesicherten Zugang zu den unterirdischen Tunneln der Schrate. Ich werde doch nicht so bescheuert sein und ein kleines Kind in dieses Haus schleppen, das anderswo gut aufgehoben ist.«

»Und wer kümmert sich im Moment um Paul? Etwa noch immer diese ominösen Putzfrauen?«, motzte Derek und wedelte mit den Händen in der Luft herum.

»Nein.« Valerie Dreyer rollte genervt mit den Augen. »Es sind zwei herzallerliebste Puke. Tut mir leid, ich habe dich angelogen, Derek.« Sie schob ihn beiseite, um über das Plexiglas hinweg in die Küche zu gelangen, wo auch an diesem Morgen wieder eine Konferenz stattfand. Seit achtundvierzig Stunden überlegte man dort fieberhaft, wie es für alle Beteiligten weitergehen sollte. Und Valerie hatte offensichtlich beschlossen, auch in Zukunft eine Rolle in dieser Geschichte zu spielen.

»Wer sind Puke? Was sind Puke? Verdammt noch mal, hört dieser Wahnsinn denn niemals auf? Ich will endlich mein Haus wiederhaben!«

Während seine Noch-Ehefrau hinter der Küchentür verschwand, trat Walter an die Seite des Mannes und legte ihm beruhigend eine Hand auf die Schulter. »Puke sind Hausgeister, nützlich und harmlos. Soweit ich weiß, gibt es auf dem Landsitz der Blunts schon seit vielen Jahren Puke. Sie verstehen sich auf viele Dinge, ich glaube nicht, dass Sie sich um Ihren Jungen Sorgen machen müssen.«

Derek schnaubte. »Sorgen? Guter Mann, über das Stadium bin ich längst hinaus. Ich will, dass all der Wahnsinn aus meinem Leben verschwindet! Ich will friedlich auf meinem Sofa sitzen und morgens frisch rasiert und in gewaschenen Socken zur Arbeit fahren! Ich will …«

»Das wird aber nicht passieren, und Sie werden das akzeptieren müssen«, fiel ihm Walter ins Wort. »Ihr Haus, der ehemalige Zugang Vier, wie wir ihn nannten, ist plattgemacht worden. Genau wie Zugang Eins. Übrig sind nur noch der baufällige Zugang Drei und wir hier in Chiswick. Und entscheidend ist, dass wir hier überleben, denn Kitty kann nicht einfach umziehen, sie muss hierbleiben. In der Nähe der Schrattunnel.«

»Ich will davon nichts hören.« Derek Dreyer schüttelte Walters Hand ab und stampfte so energisch auf das Plexiglas unter seinen Füßen, dass Kitty und Sebastian die Köpfe hoben. Zwei rot leuchtende Augenpaare sahen zu ihnen herauf.

Walter winkte seinem Schützling zu und schob Derek Dreyer zur Küchentür. »Dort drinnen werden jetzt die interessanten und relevanten Dinge entschieden. Machen Sie mit, dann bekommen Sie möglicherweise wenigstens eine Entschädigung für Ihren Verlust.«

»Ach, da drin wird nur gequasselt. Das bringt gar nichts. Lauter Verrückte, die keinen Plan haben.«

»Genau wie Sie.« Walter schob den bockigen Mann noch immer vorwärts, als sich hinter ihm ein weiteres Mal die Tür öffnete.

»Was für ein herrlicher Tag«, rief Ada Lippnik aus und wehte, gehüllt in ein überdimensionales Cape, zur Haustür herein.

Gleich hinter ihr, zu dünn für einen Schatten und doch kaum mehr als das, erschien das Mädchen, das sich selbst Jig nannte. Sie lächelte und wirkte wesentlich entspannter als Derek Dreyer, obwohl auch sie noch recht neu in der bizarren Welt von Ada und ihren Freunden war.

»Gibt es etwas Neues?« Das Kindermädchen, in dessen grauem Haar rosa Spangen glänzten, schälte sich aus seinem Überwurf und enthüllte eine rundliche Figur, die von gutem Appetit zeugte.

»Unser Brief, insofern er zustellbar war, müsste heute eingegangen sein«, erwiderte Millar. »Bisher hat er allerdings nicht zu Reaktionen geführt, die wir hier zu spüren bekommen hätten.«

Ada nickte. »Ich bin mir sicher, dass er zustellbar war. Alles, was mit den Schraten zu tun hat, seien es die Häuser, die Tunnel oder Ihr Gehalt, Walter, wird noch immer irgendwo verwaltet. Und die Sandford Corporation ist das Deckmäntelchen, unter dem alles einmal vor langer Zeit begonnen hat. Welcher Teil unseres Verwaltungsapparates auch immer heute für diesen Scherbenhaufen zuständig ist, hat eine Adresse. Und ich habe volles Vertrauen in unser Postsystem und dessen Zusteller.«

»Und diese Verwalter locken wir mit Drohbriefen aus der Reserve?« Walter war sich nicht sicher, ob das wirklich eine gute Strategie war, doch es war die erste, die dieses bunte Team in den letzten Stunden hervorgebracht hatte.

»Irgendwo müssen wir anfangen. Mit etwas Glück lässt sich jemand bei uns blicken und ist bereit zu verhandeln.« Ada zuckte die Schultern. »Tagt die Meute wieder in der Küche?«