Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Art en Mots Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Quand le rock se mêle à la menace : Alexis survivra-t-il aux machinations d’un mystérieux maître chanteur ?

Alexis, rédacteur d’un webzine et animateur radio passionné de hard-rock, a tout pour passer un été parfait avec Anna, la femme qu’il aime. Mais leur bonheur est bientôt menacé par un groupe de Black-Metal mystérieux, insistant pour qu’Alexis assiste à l’une de leurs répétitions, lui promettant un spectacle inoubliable. Alors que le couple profite des paysages ensoleillés de la Côte d’Azur, de sombres menaces surgissent, orchestrées par un sinistre « Evil Messenger » qui force Alexis à suivre ses directives. Pris dans un engrenage infernal, Alexis doit affronter des souvenirs douloureux et des secrets qu’il a enfouis depuis longtemps. Confronté à un machiavélisme sans fin, il s’enfonce dans une quête morbide qui le pousse aux confins de l’horreur et de son passé obscur. Mais la question demeure : Anna et Alexis pourront-ils échapper à ce piège cruel ?

Plongez dans ce thriller haletant et sombre où l’amour et la musique se heurtent aux plus terribles machinations. Un récit captivant sur les conséquences d’un passé que l’on ne peut fuir.

EXTRAIT

Alexis fixa son téléphone de longues minutes sans oser répondre. La dernière fois qu’il était censé avoir Anna en ligne, la réponse vint de la voix d’outre-tombe ; celle-là même qu’il ne souhaitait surtout pas réentendre. Il se décida tout de même à décrocher avant que l’appel ne bascule automatiquement sur sa messagerie. Inutile d’attendre plus longtemps. Si le coup de fil n’aboutissait pas, il s’en voudrait à mort de ne pas avoir pris de nouvelles d’Anna. D’un autre côté, il avait également tellement peur d’être confronté à une réalité monstrueuse que ses mains en tremblaient. — Allo ? fit-il timidement. Il ne perçut qu’une faible respiration comme toute réponse. Se pouvait-il que ce soit Anna ? Elle pouvait avoir été libérée et se trouver seule et démunie ; elle aura besoin de lui. Alexis retrouva un peu d’espoir. — Anna ? C’est toi ? Tu vas bien ? Un éclat de rire puissant et moqueur brisa dans l’œuf ses perspectives de retrouvailles. — Tu croyais quoi, petit con, que ta rouquine allait te répondre ? T’es bien naïf… Cela lui fit l’effet d’un coup de poing dans l’estomac. Son cœur se mit soudain à battre un peu plus rapidement, son corps entier se crispa, mais curieusement, la colère prit soudain le dessus et il osa répondre au géant, le menaçant.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Né en 1966 à Chambéry (Savoie),

Ted Schweik s’est d’abord orienté vers des études d’horlogerie avant de se consacrer aux arts graphiques et au tatouage, qu’il pratique professionnellement depuis 2007. Musicien passionné, il joue de la guitare et chante dans divers groupes rock. Écrivant depuis son adolescence, il s’adonne pleinement à l’écriture aujourd’hui, explorant des récits sombres et captivants où la musique, la passion et le suspense se rencontrent.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 356

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

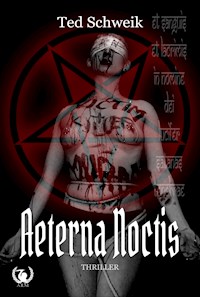

Aeterna

Noctis

Ted Schweik

Thriller

Editions « Arts En Mots »Illustration graphique : © Ted

PROLOGUE

Qu’est-ce que la peur ?

La peur n’est en fait qu’une émotion d’anticipation.

Une évaluation subjective du danger qui se produirait, non pas dans le présent, mais dans un avenir plus ou moins rapproché, pas forcément réaliste, mais vécu comme inéluctable. L’imaginaire jouant un rôle capital dans cette formation de la perception. Elle nous alerte, nous prévient des menaces et définit nos interactions. D’aucuns réagiraient instinctivement, faisant fi des convenances et de leurs convictions, la peur régissant soudain leurs actes, les transformant en réflexes conditionnés, mécanique interne à notre cerveau qui se déconnecte de la réalité ; on dit alors que l’on perd ses moyens.

Il y a toutes sortes de peurs liées à toutes sortes d’avertissements. On a coutume de dire que la peur n’évite pas le danger mais ce n’est pas tout à fait exact, pour peu que l’on sache la maitriser, celle-ci deviendrait le moteur de nos automatismes, et non le contraire. Nos réactions de défense ne seraient plus dès lors une composante de la panique, mais une base de réflexions menant à des actions ciblées et précises.

Contrôler sa peur reste un exercice marginal que peu d’individus arrivent à pratiquer.

L’Être Humain aime à se faire peur, usant de quantité de récréations à base de frayeur : les manèges à sensation, les films d’épouvantes, les jeux vidéo, les histoires de fantômes, sans parler des dérivatifs qui nous animent lorsque nous désirons surprendre quelqu’un alors qu’on vient de se cacher dans un coin sombre. Car, nous adorons aussi faire peur à « l’autre ». Nous en ressentons une certaine fierté, une sorte de pouvoir sur l’apeuré, qui réagit souvent avec violence tandis que nous rions de notre blague.

Vous arrive-t-il de promener seul dans un bois ?

C’est très rare que cela se produise, mais si d’aventure vous tentiez l’expérience, et qu’au détour des chemins vous vous mettiez à faire travailler votre imagination, vous vous verriez peu à peu envahi par un trouble, qui se transformerait au fil des secondes en une fictive mais bien réelle angoisse.

« La nuit tombe doucement, recouvrant de ténèbres lugubres les cimes des arbres flottant aux caprices des bourrasques dans un ciel déjà d’encre, la faible lueur de la lampe-torche de votre téléphone se mettant à vaciller. Vous constatez avec effarement qu’il ne vous reste que 10% de batterie et qu’aucune connexion au réseau mobile ne vous permet d’appeler les secours ; dans moins de dix minutes vous plongerez dans le noir, isolé du monde. Aucun repère, pas de guide, juste des bruits étranges qui résonnent alentour. Vos pas deviennent hésitants, vous trébuchez tandis que le halo lumineux autour de vous s’affaiblit. Vous ne distinguez plus vraiment ni les arbres, ni le ciel, le tout se transformant en une masse sombre et hostile. Vous hésitez à rebrousser chemin. Après tout, vous veniez de la ville toute proche, en suivant le sens inverse de votre progression, vous arriverez à voir briller les lumières rassurantes de la civilisation. Mais il n’y a plus de chemin. Vous errez désormais dans la forêt et vous vous dirigez à l’instinct. Vous commencez à ressentir les effets de la panique. Ils vous font marcher plus rapidement, votre cœur et votre souffle s’emballant. Plus que 5% de batterie. Vous essayez de vous souvenirs de vos cours d’orientation, cherchant la mousse sur les arbres, l’étoile du Berger, mais en vain. Il fait noir, le ciel est obscurci par de lourds nuages qui plombent l’atmosphère.

Vous allez passer le reste de votre nuit à déambuler.

Lorsque votre lampe-torche s’éteint, vous criez.

La terreur vous tétanise et vous vous adossez au tronc d’un grand arbre. Votre imaginaire se charge de vous entrainer dans une spirale de vils desseins. Partout autour de vous, l’hostilité de la nature attendait que vous soyez dans cette situation de non-retour. À présent les forces maléfiques se mettent en action, obligeant leurs séides à vous tourmenter. Vous vous affaiblissez inexorablement, en victime.

Quelles sont vos échappatoires ? »

En réalité, il en existe de nombreux, mais orientés par la panique, vous deviendriez un danger pour vous-même en réagissant de façon incontrôlée et désordonnée, alors qu’il vous suffirait de vous poser, de faire retomber la pression, d’observer et de chasser les mauvaises images qui obstruent vos sens, pour reprendre possession de tous vos moyens.

Je sais que vous ne connaissez pas de peur !

Personne n’avoue spontanément ses terreurs, surtout lorsque l’on atteint l’âge adulte. On conserve le sentiment qu’en admettant cela, nous avouons une faiblesse, alors que tout ceci reste de l’ordre du naturel. Un enfant succombe plus souvent à une frayeur irrationnelle, tandis qu’un adulte sait que les monstres n’existent pas. Cependant, les monstres ne surgissent pas tous en animal poilu pourvu de crocs démesurés. Certains d’entre eux se confondent avec nous-mêmes, voire se métamorphosent en l’un de nos alter ego. Confrontés à leur perversité, nous nous verrions alors totalement démunis, car aucune peur anticipative ne nous permettrait de prévenir le danger.

Nous incarnerions leurs proies.

Ce n’est qu’une fois entre leurs mains que nous nous autoriserions à avoir peur.

Mais il serait alors trop tard.

Beaucoup Trop tard.

PREMIÈRE PARTIE

ALEXIS

« Apprends donc à tenir ta laisse

T’es pas tout seul en manque de secours

La tristesse est la seule promesse

Que la vie tient toujours »

Hubert Félix Thiéfaine

CHAPITRE I

PEUR

La dernière fois que j’ai eu vraiment peur, je venais d’avoir six ans. À cet âge-là, les terreurs sont multiples et souvent injustifiées ; des monstres cachés sous le lit, aux araignées grimpants sur les murs de la chambre. Cela peut tout aussi bien être la résultante d’un effrayant cauchemar se symbolisant par la perte des repères émotionnels lorsque l’on en sort. Ou encore la crainte irrationnelle des fantômes et autres momies dont le grand frère ou l’oncle farfelu nous relate avec délectation les aventures épouvantables qui se déroulent immanquablement dans le cimetière du village, ou la maison abandonnée du coin de la rue. Nous avons tous, dans nos familles respectives, cet oncle farfelu dont nos parents apprécient autant la venue qu’ils en redoutent les élucubrations. Celui qui raconte des blagues salaces à table, qui rit bruyamment et s’amuse en fin d’après-midi effrayer les gosses avec ses histoires. Mon oncle s’appelait Tonton Éric, mais tout le monde s’accordait à le surnommer Gloomy ; mot anglais signifiant sombre ou lugubre.

Je ne comprenais alors pas bien pourquoi.

Toujours est-il qu’en ce dimanche de la fin du mois d’août 2005, Tonton Gloomy participait au barbecue que mes parents organisaient annuellement afin de réunir les membres de la fratrie ; une sorte de fête champêtre où se côtoyaient sans réelle affection tout ce que les générations peuvent recenser de vieilles dames veuves et de marmailles surexcitées. D’aucuns nomment ces improbables réunions des cousinades ; je dirais plutôt qu’il s’agissait davantage, dans le cas de ma famille, d’une immense foire à la faux-culterie. Mais du haut de mes six printemps, je ne m’en rendais évidemment pas compte, préférant m’adonner à mon sport favori : le chapardage de biscuits apéritifs.

Les après-midis se déroulaient systématiquement selon un code de fonctionnement très précis dont ma mère instaurait les règles. Maitresse femme, elle dirigeait son monde à la baguette et malheur à celui qui ne respectait pas ses prérogatives ; il était tancé de la plus verte des façons. Or donc, ma regrettée mère décidait que les heures qui suivaient les gargantuesques festivités devaient être dépensées lors de marches forcées dans la campagne alentour. C’est en rangs ordonnés que nous traversions le village, s’extasiant plus que de raison devant les vaches, chèvres et ânes que nous croisions sur notre route. Les bambins cueillaient des pâquerettes et des pissenlits, tandis que les adultes foulaient d’un pas plus ou moins assuré les sentiers caillouteux. Seuls les plus âgés d’entre nous échappaient à cette procession, et je ne sais pas comment, ni pourquoi, mais cet été-là, j’ai été oublié à la maison.

Ma grand-mère Susanne dormait profondément dans son fauteuil – on lui en avait attribué un depuis plusieurs années – et je me retrouvais en conséquence seul, abandonné à mon triste sort. Au tout début, lorsque je m’en aperçus, j’ai trouvé ça génial ; plus personne sur le dos je profitais librement de tous les bocaux à bonbons et bouteilles de soda du frigidaire. Dire que j’ai abusé jusqu’à l’overdose ce jour-là ne m’éloignerait pas tant de la vérité. Les crampes d’estomac des jours suivants en attestèrent d’ailleurs l’authenticité.

Les premières heures, je jouais dehors, pourchassant avec mon arc en bois de noisetier – parce que plus souple à plier – les poules et les chats qui fuyaient devant mes assauts, puis rentrais-je profiter de l’écran de télévision qui diffusait mes séries préférées, m’estimant le plus chanceux des enfants, moi qui possédais dorénavant toutes les télécommandes. Mais lorsque le jour se déclina et que le soleil entreprit de rougeoyer à l’horizon, mon esprit commença à me jouer de vilains tours. Aucunement conscient de la notion du temps, je trouvais tout de même la promenade digestive des adultes bien longuette.

En réalité, elle l’était.

Ma mère avait opté cette fois-ci pour une excursion beaucoup plus étendue, ce qui allongeait considérablement les kilomètres à parcourir ; d’où le retard des marcheurs. Retiré dans ma chambre, je commençais à me morfondre, sentant que les évènements ne s’imbriquaient pas conformément à ce que je vivais les années précédentes. Et aucune des lumières que je m’empressais dès lors d’allumer dans toute la maison ne me rassurait davantage ; les terrifiantes légendes de Tonton Gloomy me revenaient curieusement en tête au fur et à mesure que la nuit s’installait. Dans moins de deux semaines viendrait la rentrée des classes, et l’un de ses contes particulièrement horribles s’insinuait peu à peu dans mon esprit. L’histoire d’un gamin – moi ? – qui restait coincé tout seul chez lui – comme par hasard – et découvrait la veille de la rentrée que son père était en réalité un vampire qui se cachait le jour dans la cave – au lieu de travailler comme il le prétendait – et sortait la nuit pour dévorer ses victimes à grand renfort d’hémoglobine. Et je ne sais pas pourquoi, mais l’idée de ma grand-mère assoupie dans le salon faisait furieusement écho à cette histoire diabolique.

Grand-mère Suzanne m’effrayait.

Loin de moi l’idée de voir en cette aïeule endormie un quelconque spectre ou rôdeur maléfique, mais le souffle de sa respiration saccadée m’inspirait des pensées terrifiantes. Le sifflement de ses respirations m’inquiétait alors que je n’osais plus descendre dans le salon, m’imaginant la vieille dame me fixant de son regard de serpent et agitant des mains noueuses aux longs ongles noircis dans ma direction. Les légendes du genre Petit Chaperon Rouge revenaient me hanter quand il ne fallait pas.

Et si tout ceci était vrai ?

« C’est pour mieux te manger mon enfant… »

Pfuiiii… pfuiiii… pfuiiii…

Si Mère-Grand ne se transformait pas en loup, mais en vampire ?

Je m’en convainquais ; ses soupirs douloureux me tétanisaient.

Comment allais-je m’en sortir ?

Je me voyais piégé en montant dans ma chambre, car si je voulais ressortir, il faudrait immanquablement que je repasse par le salon, et surtout… contourne l’immense fauteuil en velours gris qui la dissimulait en partie. Je ne distinguais de ma position que le haut de son crâne, où subsistaient, semblant résister au temps, une poignée de cheveux jaunâtre. Le prédateur devait me guetter, et m’attendre. Je ne passerais pas incognito. C’est bien connu, et Tonton Gloomy me le répétait souvent : les vampires sont doués de sens très développés qui leur permettent de ne pas se laisser surprendre par leurs adversaires. Un peu à la manière des super-héros que je regarde à la télé dans mes dessins animés du mercredi. Mais en moins sympathique.

Pfuiiii… pfuiiii… pfuiiii…

Sa respiration saccadée chuintait à mes oreilles.

Ne viendrait-elle pas bientôt me mordre ?

Je me terrais dans ma chambre, blotti contre mes peluches préférées. J’entendais les lames du plancher grincer, à moins que ce ne fussent les marches d’escalier. Elle se déplaçait, entité maléfique, pour mieux me surprendre. Dans quelques minutes les dalles du couloir couineraient sous ses pas, la porte de ma chambre s’ouvrirait alors sur la vision diabolique d’un corps décharné, blanchi par la mort, tendant ses serres griffues vers ma gorge.

Je passais prestement sous le lit, certain que l’abri serait plus sûr. L’obscurité m’envahit instantanément ; autant que la panique. Je n’osais plus respirer, ni même ouvrir les yeux. Le cri qui montait en moi allait jaillir de ma gorge comme la lave d’un puissant volcan, anéantissant tous mes espoirs de retraite camouflée.

Et c’est ce que je fis.

Un hurlement strident s’échappa de tout mon être tandis que je me mettais à trembler. La porte s’ouvrit brusquement sur mon cri de terreur, et lorsque je consentis enfin à entrouvrir les paupières, je ne vis que mes deux pantoufles, vides, qui semblaient me narguer et rire de ma frayeur. Puis la voix de ma mère, tonitruante et autoritaire, me fit sortir de ma cachette en vitesse.

— Alexis… sors de là-dessous !

Elle maitrisait une colère latente.

Après une longue litanie de remontrances, lorsque j’eus retrouvé un peu de confiance en moi, je rejoignis les adultes, tous bizarrement très silencieux, prostrés dans le salon. Ils entouraient le fauteuil de ma grand-mère ; mon père téléphonait en donnant des précisions sur notre adresse.

Je descendis prudemment.

En cette fin août 2005, il se passa deux choses :

La première, fut le décès de ma grand-mère Suzanne qui allait fêter ses quatre-vingt-cinq ans le mois suivant. Ses derniers soupirs étant ce que je prenais pour un sifflement maléfique. Elle s’était endormie dans son fauteuil pour ne plus jamais se réveiller. Une douce mort au regard des terribles épreuves de sa longue vie, traversant les époques, les guerres et la misère de la condition humaine.

La deuxième fut ma première fois en présence d’un défunt. Et je peux affirmer que cela m’a terrifié durant de longues semaines. Ce n’était pas tant le fait que ma grand-mère festoyait désormais avec ses ancêtres, mais plutôt le caractère singulier de la mort dans son plus simple appareil : Suzanne à côté de moi, immobile pour l’éternité. Je revois encore, même aujourd’hui, avec précision, son regard vitreux me fixant inexorablement de son désormais néant.

Je n’ai plus jamais eu aussi peur de ma vie.

Plus jamais.

Jusqu’à ce 15 juillet 2018.

CHAPITRE II

CURRICULUM VITAE

Ce n’était pas parce que le beau temps brillait aujourd’hui que je comptais sortir. D’ordinaire, lorsque le soleil se manifestait, j’enfourchais ma 125cm3 et filais le long des chemins, me projetant mentalement sur la mythique route 66, à la frontière du Nevada, quittant Las Vegas en respirant la poussière soulevée par les roues des puissantes Harley-Davidson. À l’horizon se profilaient les 450 kilomètres qui me séparaient de Los Angeles et, cheveux au vent, je fonçais vers le couchant. Il faut dire que ma machine comportait tous les accessoires nécessaires à mon imaginaire de biker : sacoches latérales à franges, guidons « cornes de vache » et réservoir peint aux couleurs du Stars and Stripes. Toute la panoplie. Il ne manquait au décor que les stations-services Texaco et j’aurais facilement pu être figurant dans Easy Rider aux côtés de Dennis Hopper et Peter Fonda.

Seulement voilà, fils ainé d’une modeste famille française, je croupissais à présent dans les logements sociaux d’une banlieue morne et grise. Du haut de mes – presque – vingt ans, j’entrevoyais mon avenir aussi triste que mon champ de vision. Mon périmètre se bornait aux tours d’immeubles voisines, dont les sempiternelles paraboles satellites ornaient les balcons, comme des milliers de capteurs avides de néant médiatique. Ces furoncles des temps modernes poussaient comme des champignons vénéneux sur toutes les façades, et notre regard du XXIème siècle n’y prêtait désormais plus attention. Comme si ces choses immondes faisaient corps avec notre subconscient. D’ailleurs, en bon citoyen formaté aux laideurs citadines, je ne m’en souciais guère, préférant de loin la qualité HD d’une bonne réception télévisuelle, à l’image déprimante que m’offrait la réalité de la vue de ma fenêtre de chambre. Outre les antennes paraboliques, il n’était pas davantage appétissant de côtoyer la crasse et la détérioration qui transformaient nos lieux d’habitation en cages repoussantes et malodorantes. Entre les tags obscènes et les feux de poubelle, je devais régulièrement grimper les étages qui me séparaient du neuvième étage de mon appartement à pied, à cause des pannes itératives de l’ascenseur. Les techniciens ne se déplaçaient d’ailleurs plus que très rarement, rendant la vie des locataires de plus en plus pénible.

Au guidon de mon cheval d’acier, je m’échappais de toutes ces immondices. Certes, la conjoncture de ces cités étant ce qu’elle est, je dois avouer que ma précieuse monture ne dormait pas au pied de mon immeuble ; c’eut été une provocation trop impertinente pour les nombreuses bandes organisées qui imposaient la terreur dans les quartiers. Non. J’avais la chance d’avoir un ami qui possédait un garage non loin de là, et, comme son père ne roulait plus depuis de nombreuses années – un récurrent retrait de points de son permis de conduire l’y contraignait – il servait, entre autres, de refuge à ma bécane. J’en possédais d’ailleurs depuis un certain temps la clé, ce qui rendait mon quotidien plus doux. Car croupissant au chômage, comme des millions d’autres malheureux dans mon genre, je n’entrevoyais pas d’autre dessein que de flâner en attendant un hypothétique rendez-vous organisé par Pôle-Emploi ; institution tout entière dévouée à la supercherie du monde du travail.

Heureusement pour moi, je m’autorisais cette échappatoire.

Et la musique.

Ne vous méprenez pas, je ne suis pas musicien.

À l’instar de nombre de mes concitoyens qui paraphent leurs CV en précisant parmi leurs hobbies « la musique » je ne connais rien de cet art majeur. Trop de glandus affirment avoir une passion pour la musique, alors qu’en réalité ils n'incarnent que les produits marketing des sons binaires crachés violemment dans les salles surchauffées des discothèques. Il ne suffit pas de se faire péter les tympans en s’agitant bêtement au rythme de samples monotones pour se prétendre mélomane. Et pourtant…

Tel n’était pas mon cas !

Certes, comme je vous le précisais plus avant, je ne me considère pas comme doué dans la pratique d’un instrument, mais une réelle passion pour tout ce qui a trait à la musique coule dans mes veines, ainsi que pour tout ce que ses auteurs créent comme œuvres. Plus précisément dans le domaine du rock, du hard et du Metal. Mon héritage de prédilection en quelque sorte ; bien que je me doive de préciser que je n’ai suivi en aucune manière les traces laissées par mon père, ce dernier n’y entendant rien en termes de rock’n’roll.

Or donc, je vous avouais ma passion par la musique dîtes « du Diable ». Au départ, ce ne fut qu’un concours de circonstances. Lorsque je fréquentais le collège, en classe de cinquième, une jolie brune un brin gothique qui, à mon sens, faisait déjà beaucoup plus mature que la plupart des autres élèves de son âge, m’attirait grandement. Je ne sais pas si son look, ou la protubérance coquine de sa poitrine naissante, faisaient naître en moi des pulsions jusqu’alors inavouées, mais toujours est-il qu’elle me fascinait drôlement. Elle portait toujours des hauts noirs en dentelles, des robes assorties et se maquillait déjà de façon provocante. Les logos qui figuraient sur ses t-shirts m’intriguaient tout autant, sinon davantage : Rammstein, Nightwish, Metallica… autant de mystères pour moi que si l’on noircissait le tableau de noms de fleuves du continent africain. Aussi, dans le but secret de plaire à la belle, je m’empressais dès lors de télécharger sur mon lecteur MP3 les albums de ces groupes dont j’ignorais jusqu’alors l’existence.

Curieusement, peu de temps après, je me convertissais à ce genre de musique. Tellement, que c’en devenait un besoin, un art de vivre.

Mon stratagème ne m’avait hélas pas permis d’aborder la demoiselle – elle sortait avec un mec de troisième qui possédait un scooter – mais cela m’intronisait dans une famille dont chaque jour de ma vie j’en apprécierais de plus en plus les membres ; dans des proportions bien supérieures à ceux de mon propre sang.

Lorsqu’on se voit mordu par ce genre de musique on l’est, à de rares exceptions près, définitivement. La morsure m’irradiait jusqu’au trognon. Les années qui suivirent mes premières expériences musicales me permirent de découvrir bon nombre d’excellents combos qui devinrent peu à peu des références à mes oreilles. D’autant que le fait de partager les mêmes goûts musicaux avec d’autres aficionados me fit faire des bonds de géant dans le domaine. Nous nous échangions alors nos CD – car nous préférions avoir le support officiel que représente un bel objet de collection plutôt qu’un téléchargement illégal – et nos opinions, et quand nous fûmes en âge de nous déplacer plus facilement, avec l’accord de nos parents respectifs, nous nous rendîmes dans les concerts où sous nos yeux ébahis se produisaient nos idoles.

Ces années de mon adolescence furent riches en découvertes.

Je jetais un œil par la fenêtre.

Le ciel resplendissait d’un azur splendide. Du moins, ce que j’en apercevais, coincé entre les deux tours disgracieuses délimitant ma rue. Un instant, je fus pris d’une hésitation entre faire ce pourquoi je destinais ma journée, ou prendre mon casque et mon blouson de cuir pour sillonner en biker convaincu les routes des campagnes environnantes. Mais une tâche à accomplir m’incombait avant le soir ; il me fallait travailler. Car, et je ne vous en ai encore rien dit, même si le rôle de musicien ne m’attire pas, je désire quand même prendre part à l’univers musical qui me passionne, alors j’ai créé, il y a déjà de cela une bonne année, un webzine nommé Le Portail Métallique. Ce n’est pas le plus documenté dans le domaine, mais c’est mon bébé, et j’en tire une certaine gloire. Il est suivi mensuellement par un nombre croissant d’abonnés, et je dois admettre que cela m’encourage à persister dans cette voie. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, 30 avril 2018, je me dois de le mettre à jour et publier tous les articles du mois de mai. Si mon père n’y voyait qu’un passe-temps débile, il représentait à mes yeux une réelle activité d’utilité publique.

Je m’y consacrais corps et âme.

Tout au long du mois qui précédait la mise à jour, je m’informais sur les groupes, les sorties d’albums, leurs tournées, leurs biographies, réussissant parfois à entrer en contact avec quelques maisons de distribution qui désiraient bien m’envoyer de temps à autre des copies des nouveaux CD ; que je chroniquais obligatoirement en retour. Il arrivait même parfois que je sois convié à interviewer des musiciens lors d’entretiens téléphoniques, ou à la sortie des concerts. Concerts que je fréquentais le plus souvent possible pour me tenir à la page. Ce « job » me prenait énormément de temps, même si d’aucuns parmi les éminents membres de ma famille prétendaient que je glandais au chômage parce que je n’étais qu’un bon à rien.

J’étais au moins bonà ça.

Mes rares amis adhéraient plutôt à ma cause, alors ce que pouvaient en penser les vieux grincheux lors des cousinades annuelles que je m’astreignais à fréquenter, je m’en contrefichais. D’autant que le nombre de participant s’amenuisait d’année en année, et qu’un jour ou l’autre cette vulgaire mascarade cesserait d’exister.

J’attendais ce moment avec impatience.

Je ne participais qu’en mémoire de ma mère. Cruellement, la mort m’avait arrachée à elle lorsque j’avais onze ans. Un banal jour de printemps elle a quitté la maison, nous conduisant mon frère cadet et moi à l’école, pour ne jamais revenir nous chercher. Bien que tout ceci soit terriblement flou dans mon esprit, je crois me souvenir d’avoir attendu longuement, assis sur une chaise dans ma classe de 6ème tandis que mon professeur de mathématique s’affairait à me rassurer. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je sois rassuré mais lorsque nous nous retrouvâmes dans le bureau du directeur avec mon père, j’ai compris qu’il se passait quelque chose de différent. J’ai demandé après ma mère plusieurs fois, mais chaque fois que je posais la question, aucune réponse ne me satisfaisait, aussi j’en conclus qu’il se passait réellement quelque chose de grave. Le même soir, mon frère et moi étions informés du décès. D’après mon père, un terrible accident de la route nous privait définitivement d’elle. Un poids lourd renversé sur la voie rapide entrainant une collision en chaine qui lui fut fatale.

Fin de l’histoire.

Toujours d’après mes maigres souvenirs, nous l’enterrions trois jours plus tard, entourée de la famille et de quelques proches ayant réussi à se libérer de leurs obligations professionnelles.

Durant toutes ces années, hormis celle qui suivit son décès, les cousinades furent maintenues ; je m’y rendais par devoir. Cela me permettait aussi de voir Tonton Gloomy, qui me semblait de plus en plus fatigué, mais tentait encore par tous les moyens de me faire frissonner avec ses histoires diaboliques ; auxquelles je m’amusais bien évidemment à faire semblant de croire. On passait la plupart de la journée ensemble, étant de loin celui avec lequel je m’entendais le mieux.

Quant aux rapports avec mon père…

Ils n’existaient déjà pas particulièrement lorsque ma mère vivait, mais dès lors que nous retrouvâmes tous les trois à la maison, la distance s’accentua. Je comprends, d’une certaine manière, mais nous aussi perdions un proche et pourtant il nous fallait aller de l’avant. Je ne réalise évidemment pas ce qu’est la perte d’un conjoint ou d’une épouse, mais la disparition brutale de sa mère reste quelque chose de particulièrement affectant ; surtout, lorsqu’enfant, le besoin de cet amour maternel nous consolide tant.

Tonton Gloomy devint tout naturellement mon confident. Je ne le voyais pas souvent, mais dès que l’occasion se présentait, je me rendais chez lui. Mon père s’en moquait, ne cautionnant pourtant pas cette relation. Il ne supportait pas vraiment ce petit frère, arrivé huit ans plus tard, qui le privais du jour au lendemain d’une chambre pour lui tout seul. C’est donc avec son accord, mais pas sa bénédiction, que je sonnais régulièrement à l’interphone de l’immeuble où résidait mon oncle, et passais des après-midis entiers à l’écouter me raconter son univers décalé, tandis qu’en retour je lui narrais mes petits soucis quotidiens. Il faut avouer qu’il exerçait une profession un peu particulière : il travaillait pour les pompes funèbres municipales. C’est d’ailleurs, je crois, ses amis de l’entreprise qui le surnommèrent Gloomy. Non pas parce qu’il représentait l’archétype lugubre du croque-mort des bandes dessinées de Lucky Luke, mais plutôt parce qu’il se montrait particulièrement sombre, surtout lors des cérémonies précédant les enterrements. Je pense que le besoin s’en faisait sentir. Étant d’un naturel très enjoué et singulièrement déconneur, il trouvait dans cette attitude une motivation pour ne pas exploser de rire devant le cercueil d’un défunt et toute sa famille rassemblée.

À l’heure où je vous parle, lui aussi a rejoint ses clients. Il est décédé un soir de janvier, terrassé en moins de trois mois par un cancer du foie foudroyant. Ce fut une grande perte. Je ne me suis plus jamais amusé avec les histoires de revenants ; les vampires de mon enfance s’évaporèrent définitivement, réintégrant leurs châteaux venteux des Carpates. C’est pourtant en pensant à lui que j’écoutais en ce moment la démo du premier album d’un groupe de Black-Metal de la région. Les trois gugusses sur la pochette tenaient des croix renversées. Grimés en noir et blanc de façon à ressembler le plus possible à un crâne grimaçant, ils s’affublaient tous d’un surnom à faire pâlir tous les Démons de l’Enfer. Mais plus j’écoutais leur CD, plus je trouvais ça mauvais. Non pas que je n’aimasse pas le style, mais dans ce genre-là, je connaissais bien meilleur, et surtout plus abouti.

En clair : j’allais les dézinguer dans mon journal en ligne.

Je ne m’autorisais pas la demi-mesure.

Aucun compromis : soit j’aimais, soit je n’aimais pas ! Dans le second cas, les chroniques pouvaient s’avérer cinglantes, parfois même à la limite de la correction. Mais après tout, le webzine m’appartenait et personne ne me rémunérait pour dire du bien des groupes, quand bien même cela en valait la peine. Je ne me conduisais pas comme tous ces journalistes corrompus des magazines nationaux qui léchaient le cul des artistes en échange d’interviews sous les cocotiers tropicaux. Non ! Avec moi chacun avait droit à un traitement impartial.

Dur mais juste !

Ma devise.

CHAPITRE III

ANNA

C’est au premier regard qu’on est fixé.

La première fois qu’Anna Mulligan croisa le regard d’Alexis, elle sut. Il venait de cadenasser sa moto au pied de la station de radio et portait son casque au coude d’une façon nonchalante qui la fit frissonner. Les longs cheveux bruns du jeune homme, retenus en queue de cheval, attirèrent son regard. Il dénoua la natte pour libérer la masse voluptueuse, puis, secouant la tête, il se pencha en avant et dans un geste maintes fois répété, se releva brusquement pour « coiffer » sa tignasse, qui suivit alors une courbe gracieuse avant de retomber au milieu de son dos. Cela ne dura pas plus de quelques secondes, mais Anna vit le film se dérouler au ralenti, comme dans ces affreuses publicités pour des shampoings, où des bécasses écervelées prétendent que leur perruque à deux mille euros a le cheveu sec et cassant.

Il tourna la tête dans sa direction.

C’est à ce moment précis que leurs regards se croisèrent pour la première fois.

L’année scolaire venait de se terminer.

Anna goûtait aux joies non feintes des longues heures à flâner dans les rues de la ville, profitant du soleil et des commerçants. Elle fêtait ses dix-huit ans et son BAC avec mention qui la conduirait sur les bancs d’un I.U.T de la ville de Tours, où elle suivrait des cours pour devenir journaliste. En attendant, elle se rendait à un rendez-vous dans les locaux d’une radio locale afin d’y dégoter un job pour l’été.

Alexis poussa la porte devant elle.

Il lui décocha un sourire complice et l’invita à pénétrer dans le hall de l’immeuble. Son éducation le guidait toujours à une certaine galanterie, même si le look très seventies d’Anna n’invitait pas à tous les salamalecs de l’aristocratie. Il la regarda passer devant lui et les effluves de son parfum bon marché lui arrachèrent une grimace amusée. Elle s’en était probablement aspergée plus que de raison ; l’odeur du patchouli flottait, particulièrement agressive.

La lourde porte en fer forgé noir se referma bruyamment derrière eux, son écho se répercutant le long des murs du corridor de l’immeuble de style bourgeois. Hormis les boites aux lettres et les interphones rappelant une certaine modernité, tout transpirait l’ancien, du sol carrelé de plaques de marbre blanc aux escaliers cossus du même acabit flanqués d’une solide rampe en noyer et d’une grosse boule noire en fer en qui en délimitait les extrémités. Peu de locataires y logeaient, les appartements ayant principalement été réhabilités en bureaux, cabinets médicaux et autres études de notaires ou d’huissiers. Seuls les locaux de la radio, antre plus festive, semblaient une anomalie dans le décor.

— Tu vas où ?

Alexis avait posé la question s’attendant à une réponse banale du genre : « chez le dentiste », mais Anna tourna la tête dans la direction de la porte située à sa droite et désigna d’un geste timide la station de radio.

— Cool !

Il n’avait pas su répondre autre chose.

Il devança la jeune fille et appuya sur la sonnette. Quelques secondes plus tard, la serrure émit un « clic » et le battant s’entrebâilla automatiquement. Alexis ne venait pas pour la première fois, il connaissait parfaitement le fonctionnement des lieux. Il poussa naturellement la porte en invitant, une nouvelle fois, Anna à se présenter avant lui. Elle le remercia d’un sourire lumineux et investit les locaux.

Un vestibule d’accueil chargé mais chaleureux les invitait à se présenter. Des dizaines d’affiches d’évènements musicaux tapissaient les murs. Un immense comptoir barrait l’accès à plusieurs alcôves vitrées, à l’intérieur desquelles on apercevait une immense table ronde d’où surgissaient, telles des têtes d’Alien, plusieurs micros noirs. Une hôtesse les reçut en leur précisant de décliner leur identité et le motif de leur visite.

— Anna Mulligan. Je viens pour l’entretien avec Monsieur Goldberg.

L’hôtesse fouilla son agenda et tendit un document à Anna, la priant d’attendre son tour en lui indiquant de franchir une porte voisine.

— Alexis Darieu. Je suis là pour l’émission de dix-neuf heures.

— Oui ! Alexis ! Le plateau n’est pas encore libre, tu vas devoir patienter un moment à côté.

Il ne demandait pas mieux.

Anna venait de s’y engouffrer, et la mystérieuse jeune femme l’intriguait autant qu’elle l’attirait.

La pièce possédait l’élégance sobre qu’ont la plupart des salles d’attente. En son centre une table basse croulait sous d’antédiluviens magazines ordinaires, dont les pages cornées s’éparpillaient au gré des mois de lectures forcés. Alignés contre les murs, une série de fauteuils disparates, et d’un certain âge, attendaient un occupant. Un léger fond sonore, provenant de petites enceintes situées au plafond, diffusait en boucle les programmes de la station. Quatre personnes patientaient : Deux d’entre elles le nez collé à leur téléphone mobile ; la troisième plongée dans la lecture d’un article sur la carrière cinématographique de Monica Bellucci. Seule la jeune Anna paraissait perdue dans ses pensées.

— Je peux ?

Alexis désignait le siège à proximité.

Elle opina d’un petit geste de la tête.

— Tu viens faire quoi ici ? lui demanda-t-il.

— Je cherche un petit boulot pour cet été. J’ai vu que la radio recherchait des jeunes pour entretenir les locaux durant les vacances. Rien de bien passionnant, mais c’est juste pour me faire un peu de fric. Et toi ? Tu viens aussi pour le job ?

— Non ! fit-il fièrement. Je co-anime une émission de hard-rock une fois par mois. Je suis juste un intervenant, mais c’est marrant…

Il y eut un long silence.

Anna gardait les yeux fixés sur le mur d’en face.

— T’écoutes quoi comme musique ? reprit-il pour meubler.

— Un peu de tout. J’aime surtout les années soixante-dix. Je sais, ça fait un peu rétro, mais je n’aime pas tout ce qui se fait aujourd’hui.

— Moi non plus, je te rassure. Quel genre ? Pop ? Rock ? Chanson française ?

— Surtout pop-rock… Pink Floyd, Led Zep, Yes… Ce genre-là.

— Excellent ! Les années soixante-dix, c’est la base, même si je suis plus Metal…

Elle sourit en l’observant du coin de l’œil.

— J’avais remarqué.

Le look d’Alexis ne permettait effectivement pas le doute sur ses goûts. Hormis sa longue tignasse, il arborait fièrement sur sa veste en cuir plusieurs patches et badges à la gloire de ses groupes favoris.

Ils n’échangèrent pas davantage, attendant sagement, les mains posées sur leurs genoux, comme deux jeunes premiers communiants. Alexis n’osait pas la bombarder de questions, préférant le silence à une intrusion qui aurait pu la mettre mal à l’aise.

L’hôtesse se présenta dans l’encadrement :

— Monsieur Lapierre ?

Celui qui se délectait du décolleté vertigineux des photos glacées du reportage sur Monica Bellucci leva les yeux. On aurait même pu croire, à sa mine renfrognée, que l’intervention le contrariait dans sa contemplation.

— Tu crois que tu vas avoir le job ? en profita Alexis pour réengager la conversation.

Elle haussa les épaules.

— J’en sais rien, c’est pas non plus très important. C’est surtout pour m’occuper. Je suis toute seule, je crois que je vais m’ennuyer tout l’été sinon.

Le carillon programmé du jingle de la radio annonça dix-neuf heures pétantes. L’hôtesse refit son apparition et invita Alexis à la suivre.

Il se leva, fouilla dans la poche arrière de son jeans, en sortit un portefeuille, relié à son ceinturon par une chaînette aux maillons en forme de crâne, et y récupéra une carte de visite élimée.

— C’est la seule que j’ai, désolé. Je termine à vingt et une heure si tu veux… (il laissa sa phrase en suspend) Sur la carte y’a mon site et mon mail… mon numéro de tél…

Elle récupéra le précieux sésame.

— À bientôt, souffla-t-elle.

Il lui sourit et suivit l’hôtesse qui s’impatientait.

Alexis longea un couloir aux murs recouverts d’affiches de concerts, puis pénétra dans une petite pièce jouxtant l’une des salles vitrées que l’on apercevait depuis l’entrée. Deux personnes s’y trouvaient déjà en train de lancer l’émission ; la lumière rouge au-dessus de la porte indiquait une diffusion publique en cours. Il patienta quelques minutes, puis la porte s’ouvrit tandis qu’un morceau du dernier album de Judas Priest déferlait sur les ondes. Il salua chaleureusement ses deux complices d’un soir et regagna son micro.

Le plus âgé se nommait Vincent Lagarde et officiait en tant que guitariste-chanteur dans l’un des groupes les plus populaires de la région. Depuis bien vingt-cinq ans, il écumait les salles de concerts et les festivals, ses connaissances en la matière en tout point respectables et respectées. C’est d’ailleurs sous son égide que l’émission perdurait à la radio, car, contrairement à la progression du milieu des années quatre-vingt, les radios décotaient et les émissions diffusant du hard-rock d’autant plus. Internet révolutionnait le monde de la musique pareillement aux autres domaines, l’accès immédiat à toutes formes de médias corrompant les habitudes de chacun. Vincent, qui accusait ses quarante-deux ans, avait la chance d’avoir des amis bien placés dans le milieu, et ce créneau horaire – jeudi soir entre dix-neuf et vingt et une heure – lui était réservé depuis de nombreuses années. Malgré les changements de Direction et les restructurations perpétuelles, on ne lui retirait pas ce droit à l’antenne ; les auditeurs s’étant pourtant raréfiés au fil des ans. Il jouissait d’une sorte d’immunité dont il comptait bien profiter encore longtemps.

Le deuxième animateur était une animatrice : Sandrine. Vincent la rencontrait pour la première fois lors d’un concert qu’il donnait avec son groupe dans leur bar favori. Il l’observa s’époumoner toute la soirée à chanter tous les textes de leurs chansons, dansant sur ses hauts talons en secouant sa crinière de lionne, et comme elle devait ensuite revenir et les suivre à chacune de leurs prestations, ils s’étaient liés d’amitié. Deux ans plus tard, plus léger d’un divorce et de quelques milliers d’euros, Vincent l’engageait dans son émission.

La lumière rouge s’alluma.

Vincent reprit l’antenne :

— Nous accueillons, comme chaque mois, Alex qui va nous faire un point sur l’actualité des sorties d’albums…

Alex enchaîna, très professionnellement.

Il fit les éloges des nouvelles productions d’artistes internationaux, puis termina par une série de dates de concerts. Vincent fit un signe et les enceintes crachèrent les premières notes du nouvel opus du groupe américain Megadeth. Pendant la diffusion du morceau, il courut chercher trois cafés au distributeur automatique, puis revint s’asseoir à sa place. Alexis remarqua immédiatement que Vincent arborait son sourire narquois, celui qui annonçait une prochaine connerie ou une blague vaseuse.

— Alex, ma couille, y’a une gonzesse qui doit revenir tout droit de Katmandou qui t’attend dans le couloir.

Il partit d’un rire sonore et sincère, tandis qu’Alexis rougissait un peu.

Il n’appréciait pas trop que Vincent le surnomme « ma couille » et le lui répétait maintes et maintes fois, sans plus de résultat. Avec le temps il s’y habituait, son pote ne lui laissant de toute façon pas vraiment le choix.

Il ne répondit pas, n’en ayant pas le temps, la lumière rouge s’illuminant de nouveau au centre de la table. Vincent récupéra son micro et redoubla d’énergie dans son rôle d’animateur vedette. Alexis devra attendre le morceau de musique suivant pour intervenir ; ce qui durait, en général moins d’une minute. Lorsque la lampe s’éteignit, en même temps que retentissaient les premiers accords de We Are Motörhead – Vincent se faisait un devoir de diffuser du Motörhead en hommage à Lemmy à chaque émission – Alexis se retourna vers l’animateur.

— Elle est encore là ?

— Ouais, ma couille ! Elle est dans la salle d’attente. Quand elle m’a vu elle m’a demandé après toi. Tu la connais ?

Anna avait dû se fier au look de Vincent pour poser la question. Malgré son âge avancé, il avait encore le cheveu dru et la tignasse épaisse. De nombreuses lignes blanches la zébraient, mais cela ajoutait un effet baroudeur à son look. Son anneau au nez et sa barbe hirsute le travestissaient en un viking des temps modernes rompu à la fréquentation des festivals tel le Hellfest.

— Oui et non ! En fait, plutôt non d’ailleurs. On vient de se rencontrer. Je sais qu’elle s’appelle Anna, c’est tout.

— Annaaaa, fit Vincent en mimant l’attitude d’un gastronome devant un plat appétissant, ça m’a l’air sympa tout ça…

— T’es con ! Qu’est-ce qu’elle t’a dit ?

— Elle m’a dit : « tu diras à Alexis qu’Anna l’attend ». Donc voilà, Anna t’attend, ma couille !

Son rire enveloppa toute la pièce.

Puis il renchérit :

— J’en connais un qui ne va pas dormir sur la béquille ce soir…

Nouveau rire encore plus puissant.

Comme mu par un mécanisme indépendant, le rire cessa dès lors que la lumière rouge brilla de nouveau, tandis que Vincent reprenait son ton grave pour narrer les dernières nouvelles qui concernaient, cette fois, son groupe et ses concerts à venir. L’émission suivit son cours jusqu’à l’heure de rendre l’antenne.

Alexis ne savait pas trop quelle attitude adopter.

Si Anna se trouvait toujours dans les locaux, c’est qu’il ne lui était pas resté indifférent. Dans un sens, ça le flattait, mais il craignait les réflexions de Vincent, qui, en dehors d’être un garçon charmant et un bon pote, se comportait parfois en bourrin. Il exacerbait sa misogynie en forme de plaisanterie et s’amusait de tout, surtout des femmes, mais son humour risquait ne pas plaire et se voir mal interprété. Par chance, Sandrine l’accompagnait souvent ; il se permettait alors moins d’être vulgaire et gras.

Il repassa par le couloir aux affiches et jeta un œil dans la salle d’attente. Anna attendait toujours, penchée sur l’écran de son téléphone. Elle leva les yeux vers lui et lui décocha un sourire.

— J’étais en train de regarder ton site… ton webzine. C’est bien foutu… t’écris bien !

— Merci !

Il entra s’asseoir à ses côtés.

L’hôtesse d’accueil avait disparu mais il restait encore quelques intervenants dans les locaux. Les émissions du soir prendraient bientôt le relais, les visites n’étaient plus autorisées.

— On va devoir s’en aller, lui dit-il.

Vincent et Sandrine se présentèrent devant la porte.

— Tu nous présentes pas ta copine Alex ? Anna, c’est ça ? fit Vincent en s’inclinant à la façon d’un valet devant son Roi.

Elle acquiesça d’un hochement de tête timide.

— On va s’en jeter un à la Bar’Hic, vous venez avec nous ?

— J’suis en bécane, protesta Alex, croyant échapper à la soûlerie programmée.

— Si y’a que ça, on vous emmène. Tu laisses ta brêle ici, elle ne craint rien, on vous repose après… ou pas !

Alexis hésitait, vraiment.