Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

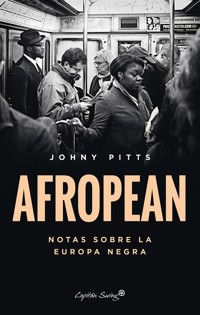

"Aquí había un espacio donde la negritud participaba en la configuración de la identidad europea... Un continente de mercadillos argelinos, chamanismo surinamés, reggae alemán y castillos árabes. Sí, todo esto también formaba parte de Europa ... Con mi piel morena y mi pasaporte británico -que todavía es un billete de entrada a la Europa continental en el momento de escribir este artículo- salí en busca de los afropeans, en una fría mañana de octubre". Afropean es un documental sobre el terreno en el que los europeos de ascendencia africana hacen malabarismos con sus múltiples lealtades y forjan nuevas identidades. Se trata de un mapa alternativo del continente, que lleva al lector a lugares como Cova Da Moura, el barrio de chabolas de Cabo Verde en las afueras de Lisboa con su propia economía sumergida, y Rinkeby, la zona de Estocolmo que es un ochenta por ciento musulmana. Johny Pitts visita la antigua Universidad Patrice Lumumba de Moscú, donde los estudiantes de África Occidental siguen aprovechando los lazos de la Guerra Fría con la URSS, y Clichy Sous Bois, en París, que dio origen a los disturbios de 2005, todo ello presentando a los afrodescendientes como protagonistas de su propia historia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 679

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Introducción

Cuando oí hablar por primera vez de este término, me hizo pensar en mí mismo como un todo sin guion: afropeo. Se me abrió un espacio semántico en el que la negritud tomaba parte en la conformación de la identidad europea ampliamente entendida. Sugería la posibilidad de vivir en más de una idea y con más de una idea: África y Europa, o, por extensión, el sur global y Occidente, sin ser mestizo, mulato, negro tal o negro cual. Sugería que ser negro en Europa no significaba necesariamente ser inmigrante.

Las etiquetas son invariablemente problemáticas y a menudo provocativas, pero en el mejor de los casos permiten dar voz y visibilidad a algunas cosas. Desde mi punto de vista, a la vez aventajado y parcialmente estancado —crecí en un barrio obrero del Sheffield asolado por las fuerzas externas de la economía de libre mercado y las fuerzas internas y protectoras de la insularidad local que se conformó a partir de las guerras entre pandillas—, empecé a reparar en un mundo que para mí había sido invisible hasta entonces, o al menos inconcebible. En mi pequeño rincón del Reino Unido, siempre me había sentido obligado a reaccionar contra una cultura o a identificarme excesivamente con la otra.

Acuñado originalmente a principios de la década de 1990 por el cantante David Byrne y la artista belga-congolesa Marie Daulne, vocalista del grupo Zap Mama, mi primer contacto con el concepto de la afropeidad se dio en los ámbitos de la música y la moda. Entre muchos otros, el dúo Les Nubians, hermanas espirituales del Chad con la intermediación de Francia, exudaba esa idea, como también lo hacían Neneh Cherry, cuyas raíces están en Suecia y también en Sierra Leona, la cantante Joy Denalane, sudafricana y alemana, o Trace, la revista de Claude Grunitzky. «Estilos e ideas transculturales» era el subtítulo de esta publicación, que reflejaba la propia identidad afropea de Grunitzky: su abuelo materno era polaco, y él nació en Togo, creció en París y lanzó su revista en Londres. Me pareció que había dado con una realidad atractiva y poco explorada: personas negras de Europa, con un considerable éxito y dotadas de belleza y talento, que eran capaces de articular sin esfuerzo sus influencias culturales de manera coherente y creativa. A mí me resultaba especialmente atrayente porque, si bien daba la impresión de que esta nueva iteración de la negritud en Europa había aparecido como si no fuese a tener ninguna relevancia a corto plazo, me resultaba más familiar que el lenguaje político y cultural proveniente de los Estados Unidos —a menudo prepotente— y más integrador y matizado que el «club» de la negritud británica, cuya forma de entender su propia idiosincrasia empezaba a parecer algo pasada de moda, pues a menudo se vendía exclusivamente como una encarnación de la generación Windrush, la de los afrocaribeños que emigraron al Reino Unido y a otros lugares de Occidente tras la Segunda Guerra Mundial.[1]

Así pues, en un primer momento, me pareció que la idea de la «afropeidad» abría un camino de optimismo, una suerte de alternativa utópica a la visión lóbrega y agorera que se ha tenido de la negritud en Europa desde hace años. Yo quería trabajar en un proyecto que vinculase a los actuales afroeuropeos como actores protagonistas de nuestra propia historia. Con toda esta magnificente imaginería afropea en mente, quise creer que obtendría como resultado un fotolibro, de los que se colocan en la mesita de café, con textos que inspiraran buen rollo y varios retratos fotográficos estilosos. El libro hablaría de las «historias de éxito» de los europeos negros: hombres y mujeres jóvenes cuyo estilo callejero era capaz de transmitir con elegancia y espontaneidad un estado de ánimo de empoderamiento a sus iguales.

Una visita a la llamada «Jungla de Calais» en 2016 me empujó a reconsiderar este planteamiento. Ante un aromático té árabe con leche, Hishem, un joven sudanés que regentaba una de las muchas pequeñas y bien organizadas cafeterías, y que había llegado a la Jungla diez meses antes, me contó que lo había perdido todo y que ninguno de sus familiares había sobrevivido. Tenía dolorosos recuerdos y una visión poco halagüeña del futuro. Se sentía atrapado en aquel limbo entre África y Europa, entre su antiguo hogar (parte del cual había recreado milagrosamente en su café decorado con almohadones) y la anonimidad. Cuando me disponía a abandonar su chirriante local de madera contrachapada, me pidió que escribiera sobre su historia y sobre la vida en la Jungla, propuesta que me puso un poco nervioso. Ese hombre era inteligente, culto y elocuente: ¿no sería más apropiado que escribiera él mismo sobre la vida en la Jungla? Quizá yo podría ayudar a llamar la atención sobre lo que escribiera o publicar una noticia en el sitio web que dirijo, pero ¿qué sabía yo de primera mano sobre lo que significaba perder amigos en una masacre, huir de una guerra, esconderse para salvar la vida en el contenedor de un carguero o subirse a pateras en pésimas condiciones para llegar sin un céntimo a un poblado de chabolas azotadas por el viento helado en un apartado lugar del norte de Francia?

Tras intercambiar datos de contacto, me alejé de la Jungla en mi bicicleta y, al poco, me di cuenta de que había gendarmes de la policía militar francesa siguiéndome por las ventosas calles de Calais. Cuando quise traspasar la verja blanca del puerto para coger mi ferri de vuelta al Reino Unido, me dieron el alto antes de llegar al control de pasaportes, me registraron, me pidieron mi identificación y me preguntaron de dónde venía y adónde iba, cuánto tiempo llevaba en Francia y por qué. Por fin, tras varias preguntas y unas cuantas miradas suspicaces, me permitieron acceder a unas instalaciones oficiales que había visto cómo otros hombres de piel oscura y de mi misma edad contemplaban con mirada anhelante desde la distancia. Yo estaba dentro y ellos no.

A diferencia de las personas que conocí en la Jungla, yo no vivía en un limbo, sino en la liminalidad. Estaba «dentro» porque tenía un carné de identidad. Y tenía carné de identidad porque había nacido y me había criado en Inglaterra, mi historia personal tenía vínculos con Europa y sabía cómo funcionaban las cosas. Y, sin embargo, aun en este ámbito geográfico y con esta idea de Europa en mente, muchas veces se me recordaba que, en realidad, no estoy «dentro» del todo. En una ocasión, durante las celebraciones del Remembrance Day o Día del Recuerdo —día que celebra los sacrificios de las Fuerzas Armadas británicas en las guerras mundiales, y al que he llegado a temer por cómo despierta un feo nacionalismo por el que a veces me he sentido mal mirado—, me gané el consabido ataque de turno cuando un iracundo señor de mediana edad y rostro enrojecido me espetó un «vete a tu país» cargado de racismo. El color de mi piel había ocultado diversos hechos, entre ellos, que mi abuelo había luchado por el Reino Unido tras las líneas enemigas en la Segunda Guerra Mundial y había ganado una medalla por ello. Mi piel había ocultado mi europeidad; europeo seguía siendo sinónimo de blanco.

Si el «afropeísmo» como nueva realidad podía ayudar a abordar este problema, tenía que descubrir qué había detrás de aquello y en qué ideas se cimentaba. Serían ideas concebidas y firmadas por personas negras, ciertamente, pero en ese momento para mí no era mucho más que un concepto atrayente que se me vendía a través de responsables de relaciones públicas, estilistas, fotógrafos de moda y directores de arte. En el Reino Unido, el Nuevo Laborismo de Tony Blair recurrió a esta visión de un multiculturalismo corporativo, con su pátina de inclusión, para dar al país un cariz internacional, abierto, avanzado y dispuesto a participar de la economía global, pero no sirvió, sin embargo, para crear políticas a largo plazo que mejorasen el trato a los inmigrantes por parte del Estado. ¿Eran afropeas solo las personas negras (a menudo con la piel más clara) bien parecidas y económicamente exitosas?

El afropeísmo como aspiración era una cosa, pero, mientras escribía sobre la interacción entre las culturas europeas y africanas, me di cuenta de que esta utópica visión de la experiencia negra en Europa me empujaría a ignorar deliberadamente las realidades que compartían la mayoría de las personas negras que vivían en este continente. Me empujaría, en efecto, a invisibilizar completamente a los numerosos grupos de hombres negros desempleados que pululan por las estaciones de tren, o a las mujeres negras que limpian baños, o a las comunidades privadas de derechos que malviven en las periferias de las ciudades. Además, me parecía bastante hipócrita dejar a un lado mi propia experiencia —culturalmente rica, pero menos glamurosa—; es decir, la experiencia de haber crecido en un Reino Unido multirracial y de lo que se siente al viajar por Europa como alguien que se identifica como negro. Me di cuenta de que debía contar a quienes leyeran este libro de dónde vengo, para que pudieran entender mejor adónde y por dónde voy, a saber, las áreas poco documentadas de Europa que a menudo contradicen las homogéneas y monoculturales descripciones que ofrecen las guías de viaje y los patronatos de turismo. Viajé por el continente, además, cuando campaba a sus anchas el «contramulticulturalismo», el cual daba a entender que tanto yo como quienes son como yo éramos la prueba de que el experimento de la multiculturalidad había fallado. Me sentía en la necesidad de reafirmar y «reagrupar» mi propia pluralidad dentro de una misión más amplia, consistente en mostrar que el multiculturalismo, más allá de lo que vertiera la prensa reaccionaria en sus páginas, podía funcionar, y quería hacerlo desde dentro del multiculturalismo que yo había heredado y que hundía sus raíces en las calles de las ciudades europeas. El «afropeísmo», parafraseando al diputado laborista Jon Cruddas, debía ser algo más que una búsqueda sincera y obsesiva de sí mismo; debía convertirse en algo parecido a una aportación a una comunidad, con sus demandas y sus compromisos. Como concepto, debía tender un puente que salvara la brecha que nos hace estar dentro o estar fuera y conformar cierto tipo de alianza cultural informal.

Leí mucha literatura académica y teorías sociológicas de gran valor, pero, en muchas ocasiones, ese tipo de obras habían acumulado demasiado polvo en las bibliotecas universitarias o simplemente predicaban a los conversos. Se trata de obras mayoritariamente firmadas —también las citas que incluyen— por eruditos blancos, cultos y con recursos, no por las personas sobre las que versan, y están redactadas con un frío y distante academicismo. Muchas veces, la educación formal está impulsada por el conocimiento de otras personas: ¿quién creó y dio forma a ese discurso? ¿Quién posee los conocimientos que se vierten en tales obras? ¿Quiénes tienen acceso a ellas? ¿Qué hay de la Europa negra que se extiende más allá del escritorio del teórico y bulle en las equívocas y desordenadas experiencias vitales de sus comunidades? ¿Qué hay de la Europa negra menos visible?

No tenía otra opción que dejar que la luz de mi subjetividad se filtrase por los resquicios y recordarme a mí mismo que yo no estaba intentando meter con calzador ese término —afropeo— que parecía describir mi experiencia vital como muestra de un nuevo discurso autoritativo sobre política racial. Me parecía que se estaban publicando demasiados libros que abordaban el tema de la raza desde una perspectiva que tenía en cuenta el bosque pero no los árboles, precisamente en un momento en el que estaba rompiéndose el diálogo cotidiano, en el que las interacciones en las redes sociales carecían de talante y buena fe, y en el que los blogueros y los autores se presentaban como portavoces infalibles.

Esta obra pretende usar el reportaje de viajes sobre el terreno como herramienta para zafarse de las presiones que ejerce la teoría y revelar con sinceridad tanto los placeres secretos y los prejuicios de los otros como los míos propios. Es decir, quería hablar sobre el ser humano, y aprender a sentirme cómodo con el color de mi piel y con mis imperfecciones desde las páginas de un libro, en un viaje que me llevara desde lo personal hacia lo universal.

Así pues, si bien me entrevisté con agitadores y promotores culturales —artistas, pensadores, fashionistas, intelectuales, escritores y académicos—, muchas de las historias que he querido contar están en el extremo opuesto al lustre del escritorio o la mesita de café. Hablan de activistas, pero también de personas sin hogar, ladrones, camellos y drogadictos. Pero hay algo más. El artista de hiphop Mos Def tiene una canción cuya letra describe la representación de la cultura negra en los medios de comunicación: «We’re either niggas or kings, we’re either bitches or queens» (Somos negros de gueto o reyes, somos zorras o reinas),[2] y a mí me parecía que en la Europa contemporánea las personas negras eran representadas o bien como dandis retro y hípsteres superestilosos, con gafas de pasta y un toque de estampado africano, o bien como el peligroso gánster de barrio con la capucha puesta. En el medio de estos máximos y mínimos de la negritud aparece quizá el elemento que más inclusivo hace este trabajo: los encuentros fortuitos con gente corriente y las entrevistas improvisadas con dependientes, vendedores ambulantes, agentes de turismo, estudiantes, activistas, porteros de discoteca, músicos, trabajadores sociales especializados en jóvenes y muchas personas más con las que simplemente trabé amistad en cafeterías, bares, clubes sociales u hostales. Todos ellos me ayudaron a descorrer el velo que a veces oculta la vida cotidiana, aparcando por un momento los relatos grandiosos: la belleza en la banalidad de la vida negra. Los viajes no me los financiaba ninguna institución académica y no tenía que rendir cuentas al respecto, así que no me dediqué a pasear por los hoteles cool del continente (no podía). Esta manera de trabajar traía consigo diversas consecuencias prácticas: las páginas de este libro reflejan el periplo en tercera clase de un viajero negro solo; es una odisea negra, independiente y de clase trabajadora.

La visión que me quedó fue la de una utopía mancillada. Un espacio de luchas y esperanzas, de matices silenciosos y dramas vociferantes sobre el que extraer algunas conclusiones, pero que dejaba en el aire muchas ambigüedades; un lugar marcado por los vínculos, pero también por las disyuntivas, y atravesado siempre, no obstante, por el buen humor y la humanidad que caracterizaron todos mis encuentros e interacciones. Parafraseando al poeta Robert Frost, me peleé con el continente como con una amante. He viajado mucho por todo el planeta, incluida el África Occidental, donde arraiga mi negritud. También he recorrido una y otra vez las calles de Brooklyn, ese crisol de la cultura negra donde nació mi padre y donde he encontrado una inacabable fuente de inspiración. Sin embargo, en ningún lugar me he sentido más en casa como en Europa. Aprendí a leer y a escribir aquí (aunque no necesariamente las cosas más apropiadas). Hablo las lenguas europeas y participo de algunas de sus costumbres. Disfruto de la belleza intrincada y a veces decadente de su vieja arquitectura, y de los museos y galerías gratuitos, algunos de los cuales existen gracias a la sangre y el sudor vertidos por hombres y mujeres negros sometidos a imperios explotadores. Como escribió el poeta martiniqués Aimé Césaire:

Et je me dis Bordeaux et Nantes et Liverpool et New York

et San Francisco

pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale

et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciel et ma crasse

dans le scintillement des gemmes!

(Me digo: Burdeos y Nantes y Liverpool y Nueva York

y San Francisco.

¡No hay rincón de este mundo que no lleve mi huella digital,

mi calcáneo sobre la espalda de los rascacielos y mi mugre

en el centelleo de las gemas!).[3]

Como miembro de la comunidad negra europea, esta Europa de la que hablo también forma parte en su totalidad de mi legado. Había llegado la hora de vagar y de celebrar este continente como si fuera mío. Un continente que con mucha frecuencia, por citar a Frantz Fanon, protegido de Césaire, «me ha entreverado de mil detalles, anécdotas e historias».[4] Una Europa que, tal y como descubriría, estaba poblada también por nómadas egipcios, restauradores sudaneses, musulmanes suecos, activistas negros franceses y pintores belga-congoleses. Un continente de favelas caboverdianas, mercadillos argelinos, chamanismo surinamés, reggae alemán y castillos árabes. Sí, también todo esto forma parte de Europa, y estas realidades deben ser entendidas y acogidas con los brazos abiertos por el continente si desea disfrutar de sociedades plenamente funcionales. Y los europeos negros, por su lado, tienen que entender Europa y exigir la participación en sus sociedades, para poder demandar el derecho a documentar y difundir nuestras historias.

Dicho esto, son varias las omisiones de que adolece este libro y que están íntimamente vinculadas a la experiencia negra en Europa, lo que podrá resultar frustrante para algunos lectores. Por ejemplo, el papel del cristianismo en la trabazón de las comunidades negras. Me considero una persona espiritual, pero no religiosa, y concluí que correspondía estudiar este tema a alguien más versado en los asuntos relacionados directamente con la fe. Por razones similares, no hablo tanto del islam como quizá cabría esperar: del mismo modo, me pareció algo ajeno al propósito fundamental de este libro.

Como nativo de raza negra del norte de Inglaterra frustrado a menudo por lo que yo llamo la brixtonización del Reino Unido negro —es decir, la reducción de la experiencia de la comunidad británica negra al relato limpio y monolítico emergente de Brixton, el famoso barrio negro de la capital—, me resultó igualmente frustrante tener que restringir mi viaje, por cuestiones de tiempo y de dinero, a las grandes capitales del continente. Por ejemplo, no hablo sobre Liverpool, Cardiff, Southampton o Bristol, en el Reino Unido (de Bristol proviene muy probablemente mi apellido: un bristolense llamado Robert Pitts fue propietario de plantaciones y esclavos en Carolina del Sur, donde he podido rastrear mis raíces afroestadounidenses), y tampoco hablo sobre otras ciudades de todo el continente que han mantenido importantes vínculos históricos con la comunidad negra, presente en Europa desde hace siglos. Las ciudades de mayor población han sido tradicionalmente dinámicos espacios de encuentro para personas de todo tipo de orígenes, y muy a menudo son las que albergan las comunidades negras más antiguas y consolidadas. Estas eran de especial interés para un libro como este, centrado sobre todo en la Europa negra de segunda, tercera y última generación, y cuya pretensión es presentar la historia reciente como un «tejido conjuntivo» y una plataforma de conocimientos para los recién llegados como Hishem.

Algunas grandes capitales, especialmente en la Europa meridional, central u oriental —Viena, Varsovia, Roma o Madrid—, están ausentes en este libro o se les dedica un espacio mucho más pequeño del que habría querido. Me habría encantado estudiar la historia de la presencia musulmana en Montenegro, por ejemplo, o los vínculos de la antigua Yugoslavia con África dentro del Movimiento de Países No Alineados durante la Guerra Fría, que buscaba cultivar una amistad transnacional entre países que intentaron resistirse a la hegemonía tanto occidental como soviética. He hecho todo lo posible por pintar un lienzo justo y equilibrado sobre la vida contemporánea de las personas negras en Europa, pero no podía dejarme arrollar por lo que el poeta James Baldwin llamaba «la carga de la representatividad». Lo único que puedo esperar es que quienes lean este libro sepan encontrar las virtudes de un trabajo llevado a cabo por una persona de raza negra de manera casi totalmente independiente de cualquier institución académica o gubernamental. Me gustaría, asimismo, alentar a cualquier persona que se sienta insatisfecha con la lectura a causa de los vacíos que no he sido capaz de rellenar, a que haga sus aportaciones en Afropean.com y en los animados debates en línea que desde ese sitio tratamos de fomentar. En él hemos publicado hasta hoy ensayos firmados por autores que han vivido la experiencia afropea de primera mano, ya sea desde Eslovaquia, la isla de Wight, Barcelona, Ginebra o Viena, así como desde el continente africano. En última instancia, alguien podría preguntar: «¿Dónde está la parte europea de esta “afropeidad”?». Del mismo modo, algunas personas se preguntan por qué existe en el Reino Unido un «mes de la historia negra» pero no un «mes de la historia blanca». Esto es como preguntar por qué en Londres hay un Chinatown pero no un «Barrio Inglés». Inglaterra y la blanquitud son tan omnipresentes que llegan a parecer invisibles. La historia de la comunidad blanca no se proyecta como «historia blanca» porque es simplemente «la historia» que nos rodea constantemente y que se impone en los programas de televisión y los planes de estudios de las universidades. Yo escribo en una lengua europea, he viajado por calles de ciudades europeas y ando constantemente a vueltas con la historia de Europa, aunque, ciertamente, no sea ni antropólogo ni historiador. Soy escritor y fotógrafo. Y también soy un ciudadano negro que vive en Europa hoy, y en este viaje quería, ante todo, encontrarle un sentido a todo ello. Con mi piel marrón y mi pasaporte británico —en el momento de escribir estas líneas, seguía siendo un pase gratuito a la Europa continental—, una fría mañana de octubre partí en busca de los afropeos.

[1]En el último censo nacional, por primera vez más negros británicos se identificaban como africanos que como afrocaribeños.

[2]«Thieves in the Night», Mos Def & Talib Kweli Are Black Star, Rawkus, 1998.

[3]Aimé Césaire, Cuaderno de un retorno al país natal, Era, 1969, trad. de Agustí Bartra, pp. 53-54.

[4]Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, Grove Press, 1967, p. 111 [trad. cast.: Piel negra, máscaras blancas, Akal, 2009, trad. de Paloma Moleón, Iria Álvarez y Ana Useros].

Prólogo:

Sheffield

Yo nací con la piel negra, en una familia de clase trabajadora del norte de Inglaterra, cuando gobernaba Margaret Thatcher.

Crecí en el barrio de Firth Park, en Sheffield, que se llama así por el industrial Mark Firth, uno de los principales nombres de la industria del acero durante la Revolución Industrial, cuya familia poseía también la antaño célebre firma de cuberterías Firth Browns, en cuyas fábricas trabajaron varias generaciones de mi familia. Firth Park se construyó en la década de 1870 para ofrecer a los empleados y sus familias viviendas cercanas a su lugar de trabajo. El Reino Unido ya había recurrido a sus colonias para potenciar sus fuerzas armadas, y, tras la Segunda Guerra Mundial, agotados los recursos humanos y muy necesitado de una reconstrucción barata, el país abrió las puertas a los súbditos de sus colonias en busca de un muy necesitado músculo que cubriese las carencias del mercado laboral en las islas. Lo que no había previsto el Gobierno de posguerra británico era que resultara tan difícil desarraigar a esos trabajadores una vez hubieran cumplido su cometido. El Imperio británico había conquistado gran parte del mundo, y la colonización a menudo se justificaba como un medio para «civilizar» a los trabajadores colonizados o, en otras palabras, para «britanizarlos», de modo que esos trabajadores no solo sentían que se habían ganado el derecho a quedarse, sino que esos primeros inmigrantes se sentían como británicos que viajaban a la madre patria. Se les enseñó a hablar, actuar y pensar como ingleses, y ellos se aplicaban en aprender la historia y la geografía del Reino Unido, mientras que su propio folclore, religión y sabiduría, nacidos de los paisajes habitados por sus ancestros y de los viajes emprendidos por estos, quedaban subyugados y eran objeto de degradación. Cuando terminó la guerra y poco a poco la vida cotidiana regresó a sus cauces, la presencia de hombres y mujeres de orígenes africanos o asiáticos encontró resistencia, y fueron pocos los que se preguntaron siquiera cuál era el motivo primigenio por el que se habían formado en su tierra aquellas comunidades. Por supuesto, el motivo era —parafraseando al novelista esrilanqués Ambalavaner Sivanandan— que los británicos habían ido primero a las tierras de ellos.

Los sucesivos Gobiernos británicos no supieron explicar esto claramente. Los diputados del palacio de Westminster no tenían que tratar directamente con estos recién llegados, no tenían que trabajar con ellos ni alimentar la buena voluntad necesaria para vincularse en buena vecindad con personas de una cultura distinta. Dejaron que fuera la clase trabajadora la que se encargase de construir ese puente, y, en ocasiones, la clase trabajadora se negó. El cinismo se hacía patente: estas nuevas comunidades eran chivos expiatorios muy visibles que permitían justificar cualquier tipo de fracaso social: tras la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido perdió poder e influencia, y su nivel de prosperidad se vio reducido, pero investigar los complejos factores socioeconómicos que explicaban esta circunstancia era más difícil y costoso que culpar a esos nuevos vecinos de aspecto y acento algo distintos de la elevada tasa de desempleo, la caída del nivel educativo y las convulsiones en la identidad nacional. Gran parte de la comunidad negra de primera generación que se asentó en el norte de Inglaterra, hombres y mujeres de piel negra que tuvieron que sobrevivir en enclaves pequeños y aislados, donde su otredad se hacía más evidente que en una gran ciudad como Londres, mantuvieron conductas irreprochables —como suele ocurrir con los inmigrantes de primera generación— e intentaron integrarse y ser bien recibidos en su nueva patria.

Recuerdo haber visitado al hermano de una exnovia mía, que era blanca, en la peluquería en la que él trabajaba, en Barnsley, una pequeña ciudad cercana a Sheffield. Atraje unas cuantas miradas curiosas, pero luego me senté y esperé tranquilamente a que terminase. Era la única persona negra de la peluquería, pero nadie se fijó en mí. Una media hora después, entró en la peluquería Charlie Williams, el humorista negro más célebre que ha salido del norte de Inglaterra, fallecido en 2006. Me vio al instante, me señaló y en voz alta dijo: «¡Mirad, mi primo!», y todo el mundo estalló en carcajadas. Le ofrecieron un bombón de una caja que había sobre una de las mesitas y dijo: «¡Gracias!, sí, me comeré uno. Aunque se me van a subir los colores…». Williams recurría al humor para excusar nuestra muy visible diferencia. Se sentía obligado a llamar la atención, antes que nadie, sobre lo que era más que evidente. Al final, tenía el mismo efecto que esa frase de uno de los personajes sudasiáticos de Rita, Sue y también Bob, la película escrita por Andrea Dunbar de 1987: «No puedo evitar ser paki».

Yo jamás sentí que tuviera que pedir excusas por mi presencia. El mosaico multicultural de Firth Park en el que crecí estaba conformado no solo por una comunidad trabajadora blanca, sino también por grupos asentados de yemeníes, jamaicanos, pakistaníes e indios. Más adelante llegaron inmigrantes económicos y refugiados políticos procedentes de Siria, Albania, Kosovo y Somalia. Mi habitación de infancia fue, durante años, una especie de palco VIP para el teatro musical en el que se convirtió mi calle: asomado a ella vi de todo, desde celebraciones del Diwali o el Eid a fiestas reggae, tiroteos entre bandas, competiciones de rap, bodas yemeníes y, cada tanto, el Ferrari rojo del boxeador Naseem Hamed aparcado en la casa de al lado (nuestro vecino, Mohammed, era pariente suyo). Aquello no era ninguna utopía multicultural en el sentido tradicional, pero era una comunidad viva, amable, emprendedora y dinámica, construida sobre la base del ambiente de tolerancia que nace de compartir diariamente un espacio con otras personas de creencias y culturas diversas. Yo me sentía orgulloso de ser de Firth Park, porque muchos de los barrios de alrededor, más homogéneamente blancos y de menor estatus socioeconómico, eran cementerios posindustriales, lugares donde campaban a sus anchas el aburrimiento, la depresión y la paranoia. Firth Park era de todo menos aburrido. Era un lugar duro, pero rezumaba cultura y espíritu comunitario.[5]

Mi vecino Mohammed era más un hermano mayor que un vecino, y formaba parte de esa red amplia de personas en la que nos cuidábamos unos a otros. Esa suerte de familia me daba de comer, me llevaba a excursiones por el país y salía en mi defensa si alguna vez me metía en algún lío con alguna de las familias peligrosas del barrio. Yo solía acudir a Mohammed porque rara vez perdía la compostura y era muy listo. Además, era un chico encantador y todo el mundo lo respetaba en el barrio. Más joven, había sido un habilidoso futbolista y un poco donjuán, pero lo que más nos impresionaba a todos era su victoria en el campeonato del barrio de Street Fighter 2, juego del que había una solitaria máquina en el Kenya Fried Chicken. Mohammed era yemení, pero culturalmente formó parte de ese gran constructo ideológico de la «negritud» que se sembró en las décadas de 1970 y 1980 y dio sus primeros frutos en la de 1990 a través de la cultura del hiphop. Fue Mo quien me acercó al hiphop y todo lo que llevaba aparejado, poniéndome copias piratas en VHS de la película fundacional Wild Style, de clásicos como El exorcista o El precio del poder, o de películas chinas de kung-fu de serie B (manantiales de los que, al parecer, bebían todos los álbumes de rap de la época). También me enseñó a decir en su idioma, el árabe, algunos de los tacos que se utilizaban en esas películas. Aneek umak ana! Además, me enseñó a jugar al ajedrez y compartió conmigo las delicias de la cocina árabe: con él comía kohbs, lahme y asida, cuando, de otro modo, habría sobrevivido a base de congelados Findus, chocolatinas Mars y patatas fritas para llevar.

Lo que más me impresionaba de Mo era cómo se mantenía fiel a sus raíces árabes a la vez que se integraba con la clase blanca trabajadora sin convertirse en un payaso al estilo de Charlie Williams. Muchas de las minorías étnicas de segunda generación del barrio se ganaron el respeto de los blancos a base de fuerza bruta: ese respeto nadie se lo ofrecía de primeras, así que se hicieron con él por las malas, hasta que fueron temidas. Mo, sin embargo, había encontrado un feliz punto medio, sobreviviendo sin perder su integridad, celebrando su herencia yemení, haciéndola relevante —incluso atractiva— a ojos de los blancos y mezclando muchas culturas en una con la que pudiera manejarse. En este sentido, se parecía mucho al boxeador Prince Naseem, que tras las peleas hablaba con una mezcla de dialecto jamaicano y giros y gestos afroestadounidenses, todo ello con un marcado acento de clase trabajadora de Sheffield, para rematar dando gracias a Alá por su victoria, como si ese revoltijo fuera lo más natural del mundo. Charlie Williams era una anomalía en las calles del condado de Yorkshire en la década de 1940; Prince Naseem, en la de 1990, no lo era.

En contraste con algunas «familias problemáticas» blancas, como las llamaba mi madre, la de Mohammed tuvo una influencia muy positiva en mí en lo que se refiere a la solidaridad y el sentimiento de comunidad, así como al interés por la cultura, la espiritualidad y la educación. En nuestras interacciones había una fachada jovial, de la calle, pero su hogar y sus costumbres se inscribían en el saber, en la educación y el arte, y enriquecieron mi cultura general y colectiva durante los años de mi niñez y adolescencia, cuando el sistema escolar no nos daba lo que necesitábamos. El islam es, después de todo, una religión muy erudita volcada sobre los libros.

Las comunidades yemení y jamaicana se las habían arreglado para hacerse con una parte de la cultura británica y amoldarla a su propia imagen y semejanza. El resultado fue cultura, arte, pensamiento y, en última instancia, una vida contra todo pronóstico. Aquel era el tipo de multiculturalismo vivo, activo y callejero que luego ha sido explotado, estudiado y adoptado por otros, y que, al final, se ha visto superficialmente transfigurado o cruelmente demonizado por políticos, académicos y teóricos, siempre desde una distancia que lo distorsiona todo. Desde luego, el Nuevo Laborismo de Tony Blair dio un paso adelante en relación con la postura mantenida por Margaret Thatcher, pero muy a menudo se quedaba en acciones simbólicas. Esa comunidad local, no obstante, aunque conjuraba milagrosamente algo parecido a una forma de vida auténtica y enriquecedora —aquello mismo que se negaba sistemáticamente—, solo podría sostenerse durante un tiempo antes de verse subyugada ante las presiones exteriores en materia de raza, clase y territorialidad. Por eso yo me sentí obligado a buscar una fuerza que trascendiera el amor de lo local y la fría distancia de lo nacional y lo global. Una energía marginal que fuera más allá de lo local y que, en última instancia, me permitiera comulgar con una diáspora negra más amplia, a lo largo y ancho de Europa. Esta energía, con los años, me ayudó a mantener el equilibrio y a superar las dinámicas más incapacitantes de mi niñez y mi adolescencia. Había visto cómo muchos de mis compañeros terminaban sufriendo una especie de fatiga por la participación y cómo la magia que aparecía bajo esas presiones terminaba difuminándose si no se la nutría de algún otro modo.

Antes de emprender mi viaje por Europa, viví un brutal recordatorio de todo lo anterior. Me había instalado provisionalmente en casa de mi madre, tras haber dejado listas en Londres las maletas para el gran viaje. Me despertaron unos gritos: «Si no fuera por mí, habrías acabado en el talego unas cuantas veces. ¡Y no es solo porque me meta crack, gilipollas!». Era Tina, una jamaicana que vivía tres casas más abajo, en nuestra hilera de adosados. Cogí el teléfono para ver la hora: las siete y cuarto de la mañana. Me asomé entre los estores y contemplé Horninglow Road, una vista que conocía como ninguna otra. El vidrio estaba cubierto de escarcha matutina; al otro lado, las casas adosadas parecían hasta pintorescas, gracias al turquesa del alba y el dorado de las farolas aún encendidas. Tina discutía con una chica veinteañera, miembro de una infame familia blanca. La pelea arreciaba.

—Pero ven acá, perra, ¿quién te crees que eres, niñata? —gritó Tina con su acento jamaicano, palo en ristre.

—Eres mongola, más te vale devolverme mi bolso, ¡pedazo de mierda! ¡Kasme! —chillaba la chica blanca con un fuerte acento de Sheffield, mezclando el dialecto de la clase obrera del norte de Inglaterra, el criollo jamaicano y el urdu pakistaní.

Aparte del palo, Tina enarbolaba en la otra mano un bolso marrón de imitación de piel. Forcejearon mientras la chica blanca trataba de hacerse con él y Tina asestó un golpe al aire con el palo, que pasó a centímetros de la cara de la chica. Esta retrocedió por un instante, pero seguía gritando como una loca. Tina no dejaba de provocarla.

—¡Vamos, ven para acá, putón!

La chica se giró y salió corriendo. Poco después, tras un momento de silencio, su voz estridente volvió a sacudir la calma matutina.

—¿Quién es la malota ahora, eh? ¿Quién es la chica mala? —preguntaba tras salir de entre unos setos, al otro lado de la calzada, con un ladrillo en la mano—. Dame mi bolso o te parto la cabeza con esto.

—Venga, ven para acá, niñata de mierda. A ver si te atreves. Tírame eso, atrévete —amenazó Tina.

Tina se lanzó hacia ella trastabillando y le asestó un puñetazo en la cara. Siguió un forcejeo; los puños volaron. Tina soltó el palo y, de algún modo, el ladrillo terminó en sus manos y el bolso en las de la chica. Entonces, como si alguien hubiese accionado un interruptor, Tina cedió. Tiró el ladrillo y emprendió el camino de vuelta a su casa como si nada hubiera ocurrido. La chica, no obstante, seguía gritando.

—¿Y ahora qué, puta vieja? Me has pegado en la cara y ni lo he notado. Voy a volver y te voy a reventar, te lo juro. Puta vieja loca. ¡Ándate con cuidado! Me da igual a quién conozcas, voy a venir con un tipo y te vamos a partir el alma.

Esto último lo dijo mientras seguía a Tina hasta la puerta de su casa, aunque a una distancia prudencial. Cuando la puerta se cerró, la chica, con el pelo enmarañado y la cara enrojecida, pasó por delante de mi casa y vio a Mohammed asomado a la ventana de al lado. En voz baja le dijo: «Lo siento, Moha, amor, no quería despertarte, cari. Me ha intentado robar el bolso, ¿te has dado cuenta?», y se alejó dando tumbos por la calle.

Tina no siempre había sido tan desastre. Recuerdo cuando era joven y atractiva y me echaba piropos por mi gran mata de pelo rizado, suplicándome que le dejase hacerme trencitas estilo afro. Me lo sigue pidiendo cada vez que me ve, pero ahora es su pelo, desordenado y lleno de nudos, el que necesita la atención que ella me ofrecía antaño. La mujer ingeniosa y de mirada inteligente que yo había conocido era ahora una adicta al crack que había convertido su casa en un fumadero objeto de redadas periódicas en las que no faltaban los disparos. Su lento deterioro y su dependencia me recordó por qué había sido tan importante para mí en esa época dejar aquel lugar. Eran muchos los recordatorios, de hecho: Firth Park estaba plagado de mujeres como Tina. La gente con la que había crecido terminó dando forma a las estadísticas más predecibles, y, durante un tiempo, siempre que iba a ver a mis padres había algún amigo de la infancia en la portada del Sheffield Star, el periódico local. Uno había asesinado a un niño de tres años; otro tipo de mi calle murió apuñalado; un antiguo compañero del equipo de fútbol, cuyo padre había sido asesinado en un parque del barrio unos años antes, fue condenado a veintidós años por intento de asesinato. Y sigo oyendo historias sobre compañeros del colegio que han terminado en psiquiátricos; chicos que no soportaron el trauma y la presión de seguir viviendo como negros en un país patológicamente racista. Cuando yo los traté, eran niños a los que les gustaba jugar al fútbol y a los Transformers. Con algunos disputaba partidas de ajedrez en la cocina de mi casa, o hacíamos batallas de agua en la calle. A los dieciséis o diecisiete años, no obstante, nuestras vidas empezaron a divergir. Yo fui a la universidad y luego conseguí un empleo a media jornada haciendo trabajo social con jóvenes. Mientras, muchos de esos amigos se iban quedando poco a poco en la cuneta.

La única diferencia discernible entre ellos y yo era que mis padres habían creado un hogar bastante estable: mi madre contaba con el apoyo de su familia blanca de clase trabajadora; mi padre, actor y cantante afroestadounidense, se había ganado cierta reputación como artista. Gracias a mi padre pudimos viajar no por necesidad, sino por placer, pues mi madre y yo lo acompañamos por distintas ciudades del país —y a veces al extranjero— para verlo actuar en las obras o musicales en los que trabajaba.

Más allá de lo que había visto en el cine y la televisión, yo había vislumbrado fogonazos de un mundo que era mucho más grande que Firth Park, así que mi baremo del éxito no se basaba en las micropolíticas del barrio. Como cuando las llamadas «guerras de códigos postales» arreciaron en Sheffield y mi distrito, el S5, entró en guerra con el cercano S3, provocando una ola de violencia y asesinatos.

El filósofo suizo Alain de Botton quizá no sea la referencia más evidente para citar a este respecto, pero supo explicar muy elocuentemente lo que estaba ocurriéndoles a quienes me rodeaban en su libro Ansiedad por el estatus (2004):

Quienes no tienen estatus continúan siendo invisibles. Se les trata bruscamente, la complejidad de sus vidas se pasa por alto sin miramientos y sus identidades son ignoradas. […] El castigo […] reside […] en el desafío que supone la condición humilde para el respeto por uno mismo. La incomodidad puede soportarse sin queja durante largos periodos de tiempo si no se la acompaña de humillación; una prueba de ello son las privaciones voluntariamente sufridas por soldados o exploradores, más duras que las que sufren quienes ocupan el escalafón más bajo de nuestra sociedad. Sin embargo, les ayudaba a soportar esas penurias el saber que sus pares los tenían en muy alta estima.[6]

Así era, en efecto. Yo crecí viendo cómo el paso del tiempo no trata bien al «malote»: durante la adolescencia, que te detuvieran por conducta antisocial era el equivalente callejero a sacarse la secundaria. A todos nos tentaba esa atractiva mezcla de peligro y emoción que la cultura popular se había encargado de asociar a la identidad de los jóvenes negros. Aunque la historia era mucho más compleja que eso, yo no era el único que soñaba despierto con que algún día me dispararan como a la estrella del rap estadounidense Tupac Shakur. Pero ¿qué ocurre cuando llega la edad adulta y, además de ser un treintañero al que le empieza a salir tripa, eres un analfabeto funcional y los terapeutas y los psicólogos de prisiones te diagnostican sociopatía? ¿Qué ocurre cuando desaparece el glamur del gueto?

Firth Park está demasiado lejos del centro de Sheffield para ir caminando, pero yo siempre lo hago. Tengo la impresión de que en los recodos del camino habitan fragmentos dispersos de mi cultura. Orgulloso de mi mochila de tamaño medio, repleta de ropa y productos de primera necesidad suficientes para mi viaje de cinco meses por Europa, me dirigí al centro comercial de Meadowhall a través del barrio de Flower Estate, en cuyas calles —Honeysuckle Road, Sunflower Grove, Lavender Way, Clover Gardens y Primrose Avenue— pululan prostitutas y camellos. Sheffield es así: los nombres más bonitos se reservan para los barrios más peligrosos.[7] Una escuela que lleva el nombre del poeta Chaucer —situada en una avenida que homenajea a otro literato, Wordsworth— figura entre las más problemáticas de la ciudad; y es poco probable que alguno de los tipos que merodean por Southey Green muestre inclinación hacia la poesía romántica. Tan lejos estaba el poeta Robert Southey de nuestra realidad adolescente que yo no supe que ese parque homenajeaba a un poeta hasta casi llegada la veintena, momento en que también descubrí que llevaba toda la vida pronunciando mal su nombre.

Firth Park linda con la colina de Wincobank, donde según se dice se levantaba un fuerte de la Edad de Hierro datado en el 500 a. C., pero es difícil encontrar cualquier rastro de él. Hoy, en la colina solo hay casas adosadas y una bodega con una fachada de un amarillo chillón con pinta de haber sido repellada por su propietario. Mi ruta desde Firth Park hasta el centro de la ciudad pasa también por delante del edificio protegido más grande de Europa, título que hace pensar en un edificio más grandioso de lo que realmente es: se trata del brutal Park Hill Flats, que, hasta la gentrificación, se cernía sobrela ciudad como un monstruo monolítico y pintaba todo lo que se extendía a sus pies con una espesa capa de sombra. Park Hill, sin embargo, es un punto de referencia adecuado: a los naturales de Sheffield les encanta odiar su ciudad y ponerse luego nostálgicos cuando las monstruosidades de las que se han quejado durante años son demolidas. Y mucho cuidado si algún foráneo se atreve a darles la razón y corroborar que, efectivamente, Sheffield es una mierda.

Este subrepticio y renuente orgullo que mis convecinos sienten por el desarreglado paisaje de su ciudad tiene su origen en lo que, en mi opinión, es un reconocimiento inconsciente de lo que ofrece: un sentido de la libertad muy mundano y suigéneris. A menos de quinientos kilómetros de Westminster, los descoloridos edificios de la posguerra encarnan una atmósfera social y de clase trabajadora que existía desde antes de que Primark y Starbucks colonizaran las calles principales, cuando los sindicatos tenían poder y la cultura de la clase trabajadora no se reducía a las curvas de Kim Kardashian y los abdominales de los participantes de realities en islas tropicales. Los planes urbanísticos diseñados en la ciudad durante la década de 1950 por el arquitecto municipal, John B. Womersley, tenían una impronta socialista y audaz.[8] Con el tiempo, he sido testigo de la destrucción no solo de los espacios y las geografías de la clase trabajadora, sino de la idea misma de lo cívico en la clase trabajadora; las aspiraciones a una vida privada llena de comodidades han reemplazado al espíritu comunitario y al compromiso intelectual con proyectos que van más allá de la comodidad capitalista. El tejido social que antes creaba la industria local infundía a vecinos y trabajadores un orgullo y un amor por el trabajo manual que se han visto desplazados por los entornos anónimos de la globalización: no se puede construir una gran cultura alrededor de los centros comerciales y los locutorios. Hablo específicamente de la clase trabajadora del norte de Sheffield, donde nací y me crie, dejada de la mano de Dios y ajena a los frondosos campus surgidos en el próspero sur de la ciudad, donde se codean profesores universitarios, estudiantes y artistas de clase media.

Cuando Margaret Thatcher abrió las puertas del Reino Unido al libre comercio en la década de 1980, aplastando así los cimientos industriales del norte de Inglaterra, las condiciones socioeconómicas y el paisaje urbano de la parte de Sheffield en la que yo me movía eran sorprendentemente similares a la Nueva York de la década de 1970. Esto, sumado a las copias pirata del documental sobre el hiphopy su cultura Wild Style, de 1983, que circulaban por los barrios periféricos de la ciudad, convirtió a estos en el primer patio de recreo para grafiteros y raperos europeos. Las paredes de los edificios municipales se convirtieron en lienzos de hormigón, y las emisoras pirata emitían desde las cimas de los bloques de apartamentos. Esta era la otra cara de la muerte y la violencia que experimenté mientras crecía: el crecimiento de uno de los movimientos culturales más importantes de finales del siglo XX, a saber, el hiphop, un movimiento capaz de ocultar y exacerbar nuestros problemas.

La reputación de Sheffield como puerto franco para grafiteros tocó a su fin abruptamente mediada la década de 1990, cuando un chico de veintidós años cuyas firmas cubrían cada centímetro cuadrado de la ciudad fue detenido y condenado a cinco años de cárcel. Simon Sunderland, alias Fista (esta firma procedía de una errata al intentar escribir first [primero] en su primer grafiti), se inspiraba en la cultura del hiphop, pero no tardó en convertirse en un adicto a firmar en cualquier pared. Su obra a menudo traspasaba la fina línea que separa el arte callejero de lo que muchos consideraban vandalismo puro y duro; su motivación se originaba en algún punto entre la protesta política y la adicción a la adrenalina.

«Es una sociedad ciega —dijo durante una entrevista, poco antes de que lo atraparan y metieran preso—. Todos los días, dondequiera que vayamos, nos bombardean con enormes vallas publicitarias para hacer dinero que no venden más que mentiras. […] Los anunciantes tratan de vandalizar nuestras mentes con imágenes destinadas a una sociedad materialista». De vez en cuando aparecía una hermosa «pieza» o «producción» de Fista a todo color, el tipo de pintada que alegra los paisajes humanos, pero a él lo recuerdan sobre todo por el bombardeo de tags o firmas: garabatos rápidos y económicos que decoraban autobuses, marquesinas y cualquier superficie que se le pusiera por delante. Lo que diferenciaba a Fista de otros grafiteros de la época era su capacidad para acceder a los puntos más llamativos de la ciudad, así que su nombre terminó grabándose a fuego en el subconsciente de los vecinos tal y como lo hace la publicidad. Se convirtió en una celebridad local que esquivaba la celebridad, una marca reconocible que no trataba de vender nada y una presencia misteriosa sobre la que todo el mundo especulaba. Los niños del colegio decían que Fista era su hermano, o un primo, o hasta afirmaban ser ellos mismos.

El año que lo encarcelaron, 1996, toda una serie de tradiciones subversivas occidentales se rindió ante lo que en aquel momento muchos creyeron que era una política innovadora y progresista. Florecían los primeros brotes de redes sociales, había un auge económico y Blair estaba a punto de ser elegido primer ministro. En los Estados Unidos, la nueva ley de telecomunicaciones repartía las ondas entre un puñado de grandes propietarios, dividiendo el hiphop entre una facción mainstream y miles de frentes underground (matándolo, básicamente). En el Reino Unido y América estaban demoliendo los bloques de apartamentos levantados en la posguerra; la Manhattan Loft Corporation de Harry Handelsman desencadenó una ola de gentrificación en el este de Londres; Rudy Giuliani, alcalde entonces de Nueva York, cambiaría para siempre el paisaje social de la ciudad, y el rapero Tupac Shakur fue asesinado, suceso que marcaría el fin del sello discográfico Death Row Records, lo más parecido a los Panteras Negras que existió en la década de 1990.[9]

Durante esos años, el centro urbano de Sheffield se convirtió en un entorno corporativizado y controlado. La gente como Fista no encajaba en el plan, así que el Gobierno invirtió grandes cantidades de dinero en una unidad contra el vandalismo y el crack llamada Grime Busters (que podría traducirse por algo así como «Limpiamugres»), cuya misión era limpiar todos los grafitis de la ciudad, antiguos o recientes. En lugar de intentar seguir alimentando ese exiguo manantial de energía creativa que había logrado brotar entre la pobreza y el paro de la clase trabajadora posindustrial, vilipendiaron a sus cabecillas. Mientras el difunto Jean-Michel Basquiat —que comenzó como grafitero, firmando como SAMO en las calles de Nueva York, con un estilo comparable al de Sunderland— vendía cuadros a medio millón de libras,[10] Fista languidecía en una lúgubre cárcel del norte de Inglaterra y el Gobierno eliminaba cualquier rastro de su actividad.

Uno de los Grime Busters hizo unas declaraciones en televisión: «Imagina que dejas el coche aparcado delante de tu casa y te levantas y alguien le ha pintado un águila en el capó. La gente quizá diga “Pues el águila es bonita”. Pero esa no es la cuestión, ¿no? El coche es de tu propiedad y tú no quieres que tenga un águila en el capó, así que no tiene por qué estar ahí». Yo me pregunto, no obstante, qué opinarán los vecinos de Rutland Road, por ejemplo, del gigantesco anuncio de colores chillones de Virgin Media que tienen a las puertas de su casa. ¿Les ha pedido alguien permiso? ¿Cómo se hace para que a uno le den permiso para exhibir carteles, símbolos, anuncios? Ninguna de las personas con las que yo me crie lo sabía. De lo que sí estaban seguras era de que hacía falta una cantidad de dinero que ni ellas ni yo tendríamos nunca.

Durante un tiempo, fue como el juego del ratón y el gato entre los Grime Busters y los grafiteros. Los grafiteros de Sheffield inundaron la prensa y se convirtieron en villanos para el Daily Mail o en antihéroes underground. Mist1, Crome, Des o SB2, entre otros, se unieron a Fista en el panteón del escenario grafitero de Sheffield para obtener sus quince minutos de fama. Tanto los miembros de la pandilla Graff Cats como los B-Boys y los raperos fueron cumpliendo años, formaron familias a las que mantener y se les empezó a hacer cuesta arriba sostener una cultura que era una forma de vida, no solo un juego. La nueva pintura antigrafiti cubrió las paredes del centro de la ciudad y, finalmente, la diligencia de los Grime Busters dio sus frutos: cualquier grafiti que no fuera borrado inmediatamente por sus potentes chorros de agua a presión desaparecía con el tiempo y no se sustituía. Las firmas desaparecían tan rápido que era inútil. Esta circunstancia, sumada al general declive del hiphop como cultura, más allá del mero género musical, entre las generaciones más jóvenes de Occidente, así como la amenaza de penas de prisión prolongadas, supuso a efectos prácticos el final de una realidad que había llegado a ser legendaria.

He elegido afropeo como un autónimo potencialmente progresivo (en lugar de europeo), ya que hay algo en la naturaleza de Europa que resulta destructivo por asimilación, algo que aprendí de primera mano cuando me mudé a Londres y me sumergí en la realidad del hiphop británico, dirigida entre bastidores por chicos blancos de escuelas privadas que se burlaban del grime británico por no ser «real», a diferencia de sus complejos lirismos sobre los ritmos old skool, financiadoscon dinero privado y construidos a base de caras colecciones de vinilos vintage.

Siempre que vuelvo a Sheffield, busco en las calles esperando encontrar alguna firma de Fista, un rastro fantasma de esa Sheffield cruda y predigital que recuerdo de mi infancia. Su larga condena tenía como propósito enviar un mensaje al resto de la comunidad grafitera, y sus firmas fueron, más que las de ninguno otro, el blanco principal de los Grime Busters. Por fin encontré una, en un puente cerca de la estación de tren abandonada de Brightside; las desafiantes letras blancas parecían cansadas, escuálidas y, ante todo, derrotadas. El sistema había ganado. Hoy día, el grafiti, como otros aspectos culturales del hiphop, se ha suavizado, neutralizado y mercantilizado. Se hacen estarcidos por encargo al estilo de Banksy para decorar los muros de los barrios de la industria cultural. Es muy probable, de hecho, verlos en las vallas publicitarias que Fista criticaba mientras pintaba con espray en las paredes aledañas. Excepto que hoy es legal y lo llamamos vandalismo corporativo.

Mi nostalgia por los grafitis de Fista se enraíza en las comunidades marginales de Sheffield, también conocida como la Ciudad del Acero. Nunca tuvo una personalidad tan sólida ni se mostró tan segura de sí misma como Londres. Todo lo relacionado con ella era underground y clandestino. Un amigo de un amigo te hablaba de una fiesta ilegal de blues jamaicano organizada por Docker o Donkeyman, o de SCR, la emisora de radio pirata que emitía desde distintos edificios de Sheffield y ponía todo el garage, ragga, R&B y hiphop que, en aquella época preinternet, era tan difícil de conseguir. Uno de los primeros festivales de música negra fue un encuentro callejero caribeño autogestionado, llamado Summer Jam, celebrado en Pitsmoor, que terminaría convirtiéndose en el movimiento Music in the Sun, celebrado en el Don Valley Bowl (una de las pocas ocasiones en que toda la comunidad negra de Sheffield se reunía en un mismo lugar cada año). Aunque participaban algunas organizaciones importantes de las de toda la vida, como la Non-Stop Foundation, se extendió la sensación de que las manifestaciones más exitosas de la multiculturalidad de Sheffield habían brotado de la propia comunidad de manera natural.

Ninguna de aquellas organizaciones existe ya, pero aun en su auge me parecieron vulnerables y pasajeras; tan pronto como el ayuntamiento intentó controlarlas, se constató la inminencia de su final. El sistema se implicó fijando límites, aprobando los programas musicales, sancionando y colonizando el espacio con patrocinadores corporativos, y esa sensación de alienación inminente volvió a aparecer. Ponía al mando a gente que tenía que responder ante alguien que venía de fuera o, al menos, ante alguien ajeno a la comunidad. Cuando hoy camino por estos viejos espacios, epicentro de una historia perdida y olvidada, me gusta imaginar esas placas azules conmemorativas de los edificios históricos británicos que señalan las antiguas residencias de distinguidos eruditos, artistas o exploradores. Elegiría conmemorar la vida de «Mr Menace, el mejor MC de Sheffield», con una placa en una fila de casas adosadas o contar al viandante curioso que «la SCR, emisora de radio pirata pionera de Sheffield», emitía desde lo que ahora es una residencia universitaria y en aquella época era una urbanización de viviendas sociales que acabó siendo demolida.

La cultura negra en Sheffield, al menos para mí, no se asociaba exclusivamente a personas negras. Mi integración en la comunidad no llegó de la mano de mi padre (quien, siendo un «glamuroso» cantante afroestadounidense, apenas participaba de la experiencia de los negros británicos), sino por un amigo blanco, Leon Hackett, crecido en Pitsmoor, un barrio poblado mayormente por jamaicanos. Por esta razón, Leon tuvo que aprenderlo todo al vuelo acerca de la cultura jamaicana para sobrevivir, y eso hizo que en muchos aspectos se identificase más con los afrocaribeños que con la clase trabajadora blanca de Sheffield. Provenía de una familia muy grande, y él y sus hermanos hablaban un patois perfecto; muchos de ellos se convirtieron en raperos y pinchadiscos posteriormente. Fueron Mohammed y Leon quienes me introdujeron en el hiphop, que por aquel entonces seguía siendo una especie de club clandestino en el que no era fácil entrar. Improvisábamos durante horas con bases instrumentales y nos volcábamos en el laborioso proceso de crear mezclas a partir de canciones grabadas de los programas de J Rugged y MC Nige en SCR, a base de pulsar stop y rec en nuestros reproductores de casetes.

También le debo a Leon una de las razones de que quisiera ver el resto de Europa a través de los ojos de la cultura negra. ¿De qué forma había influido y se había abierto camino la cultura negra en la conciencia de la población blanca del continente? ¿Hasta qué punto encontraría indicios de una colonización inversa? El arte africano había influido en el cubismo y en el art déco en Francia; en Alemania, los jamaicanos habían dado pie a una importante escena reggae y a la popularización del rastafarismo; el teórico social de origen jamaicano Stuart Hall modificó la forma en que se estudiaba la cultura en la universidad británica: ¿qué otros ejemplos existirían de que la asimilación estaba funcionando bien para las comunidades negras y a la vez influyendo en el sentir europeo y en cómo se ve Europa a sí misma? Yo era muy consciente de que esto venía sucediendo desde hacía tiempo, pues representa la génesis de mi existencia: yo soy hijo del Northern soul.

Acuñado por David Godin, periodista musical de la revista Blues and Soul, el término Northern soul alude al fenómeno musical que se apoderó de los clubes de trabajadores y casinos en las ciudades industriales del norte de Inglaterra durante las décadas de 1960 y 1970.

«A lo largo de los años, la obsesión británica por las clases sociales ha garantizado que la gente blanca de clase trabajadora viviese experiencias paralelas a las de los negros estadounidenses», afirmaba Godin, tratando de explicar la raíz de esta inusual comunión de culturas. Yo discrepo de esta valoración: no pueden compararse las leyes raciales y la violencia sufrida por los afroestadounidenses con las adversidades fruto de la lucha de clases vividas en el norte de Inglaterra durante la década de 1960, aunque ciertamente esta música hablaba sobre el valor y el dolor nacidos de la opresión, algo con lo que las comunidades de clase trabajadora blanca se sentían identificadas. La familia de mi madre, como muchas de clase trabajadora del norte, era de origen irlandés y había escapado de la Gran Hambruna. Quizá ese recuerdo de los desplazados desde la vertiente atlántica de Irlanda empatizara de algún modo con la música del Atlántico negro; a fin de cuentas, se trataba de sendas diásporas en torno al mismo océano Atlántico. Más que nada, sin embargo, se trataba de evadirse: resultaba muy liberador terminar la semana de trabajo en la cantera, en la mina o en la planta siderúrgica y perderse en una cultura extranjera y «exótica» durante unas horas en la pista de baile. Ese fue, desde luego, el caso de mi madre, cuya familia era de las más desfavorecidas del barrio de Burngreave, en Sheffield. La música aportaba a su vida un destello de color en aquella ciudad industrial de mala muerte. Conoció a mi padre en una mansión victoriana abandonada que se encontraba cerca de su casa, en Pitsmoor, y que el libertino empresario Peter Stringfellow había convertido en un club llamado The Mojo.

Mi padre vino por primera vez al Reino Unido en la década de 1960, con una banda llamada The Fantastic Temptations. Recorrieron todo el norte interpretando éxitos como «My Girl» y «I Wish It Would Rain», y se hicieron con un gran club de admiradores, labrándose una muy buena reputación en todo el país por sus directos. El único problema era que ellos no eran los Temptations reales: eran una banda falsa, armada por un promotor que se había propuesto ganar dinero gracias al éxito de la original. No se trató de un incidente aislado: en esa época se presentaron muchas bandas de soul que imitaban, también en el nombre, a grupos estadounidenses muy famosos —The Platters, The Drifters, The Isley Brothers, entre otros— ante una multitud de fans blancos de clase trabajadora que, hambrientos de música negra,no hacían demasiadas preguntas. Si eran atractivos, negros, cantaban bien y hacían que el público moviese las caderas, todo el mundo era feliz. Todos, salvo los miembros de los grupos auténticos, claro.

Con el tiempo, alguien demandó a The Fantastic Temptations y amenazó con tomar medidas legales, así que se cambiaron el nombre a The Fantastics y tuvieron algún éxito por derecho propio. Mi padre recuerda haber coincidido con los auténticos Temp