Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Colección Popular

- Sprache: Spanisch

Axel Moritz es uno de los fotógrafos más reconocidos de México. Retratista de los hombres del poder, de las musas Dolores del Río y María Félix, de los acontecimientos nacionales y de la vida en las barriadas, carga siempre su cámara Hasselblad; por ello en el medio se le conoce como "el Hasel". Moritz entra en crisis cuando Kodak, derrotada por la tecnología digital, anuncia que ya no producirá película fotográfica. Este hecho, que trastocará su vida, lo impulsa a emprender un viaje estrambótico a lo ancho del país, acompañado de su fi el perro, para dictar conferencias sobre su ofi cio. Axel aprovechará la circunstancia para reencontrarse con viejas conquistas que lo enardecieron en el pasado y explorar una vía de redención para su atribulada memoria.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 475

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

COLECCIÓN POPULAR

890

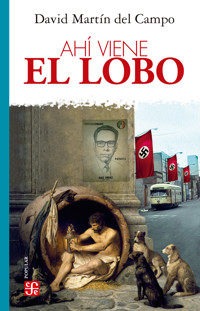

AHÍ VIENE EL LOBO

DAVID MARTÍN DEL CAMPO

Ahí viene el lobo

Primera edición, 2023 [Primera edición en libro electrónico, 2023]

Distribución mundial

D. R. © 2023, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho Ajusco, 227; 14110 Ciudad de México

Comentarios: [email protected] Tel.: 55-5227-4672

Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero a partir de la pinturaDiógenes de Jean-Léon Gêrome

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.

ISBN 978-607-16-7803-4 (rústico)ISBN 978-607-16-7984-0 (ePub)ISBN 978-607-16-7983-3 (mobi)

Hecho en México - Made in Mexico

Fue aquel un periodo en que el mérito estaba bajo sospecha y la apatía resultaba ventajosa, cuando a los oficiales les faltaba prestigio y a los soldados respeto, cuando no había ni autoridad ni obediencia y todo el sistema era inactividad, desorden y caos, más digno del olvido que de recordación.

PLINIO

1

LA LUZ del nuevo día. Eso comentó Horst Kettner por la línea telefónica. “Alcanzó a ver el nuevo día.” Axel revisó la carátula de su reloj, las once cuarenta de la noche. Sie konnte den neuen Tag zu sehen. “¿Qué hora es allá?”, preguntó entonces. “Van a dar las nueve; es una mañana fresca”, apuntó herr Kettner. “En su libreta dejó algunas notas. La primera que le avisáramos a usted… antes de organizar el velorio. Estoy en la Schön Klinik de Poecking.” En eso hubo una explosión. Y otra, y otra. Los cohetones celebrando a Nicolás Tolentino, el santo patrono del barrio.

—Ocurrió esta mañana. Sus riñones dejaron de funcionar y la trajimos al sanatorio. El viernes festejábamos con ella su aniversario; un breve agasajo en la habitación de diálisis. Cumplió ciento un años y sí, probó su pastel con ese número de velitas. Parecía una centella. Estaba feliz. “Van a incendiar el piso del hospital”, nos regañó con su eterna sonrisa, aunque ya no pudo abandonar la cama. El Süddeutsche Zeitung de Múnich sacó una pequeña nota a propósito.

—¿Ciento un años? —repitió Axel en alemán.

—En efecto. Después de su accidente ya no se recuperó. ¿Se acuerda usted? Hace tres años. El desplome del helicóptero, varias costillas rotas que le dañaron los pulmones.

—Sí supe. En Somalia, creo recordar…

—Sudán —lo corrigió el tal Kettner a través de la línea—. Iba a visitar a sus amigos, los nubios, pero ya no pudo llegar.

Silencio, la estática del cable telefónico, Blondina muerta y él mirando a Rudi que orinaba en el jardín. Hacía mucho, tal vez la mitad de siglo, que no la veía: un océano de por medio, la guerra, ese país que ya era suyo. “Leni”, se dijo al preguntar:

—¿Hay algo que pueda hacer?

—No creo. La velación inicia en dos horas. Una breve ceremonia en la capilla y al crematorio esta misma tarde. Fueron sus indicaciones, además de llamarle a usted. ¿Le puedo hacer una pregunta? —tartamudeó un nervioso Horst.

—Sí; cuál.

—¿El país es México o Estados Unidos Mexicanos? ¿La ciudad es México, otra vez, o eso de “Distrito Federal”?

Axel Moritz soltó un suspiro.

—Es difícil de explicar. Aquí todo es confuso… pero al mismo tiempo práctico. Un país práctico y confuso.

—Ya veo. Adiós herr amigo. Que tenga un buen día.

—Sí, gracias. Igualmente.

Era el lunes 8 de septiembre y estuvo tentado a telefonear a Gela, su hija, para comentar el deceso. ¿Pero decirle qué? Aquello resultaba demasiado pesaroso; un espectro persiguiendo a otro espectro. No lo entendería. Dejó el teléfono y ya abandonaba el estudio cuando experimentó la necesidad de acariciarla. Era su favorita, la consentida, más de una vez intentaron arrebatársela. Abrió la vitrina del aparador y la sujetó. “Confuso pero práctico”, se repitió. Cargó el estuche y la llevó hasta la cocina donde Lydia le había dejado la merienda. Iban a dar las doce y las quesadillas en el comal ya se habían enfriado. Las metió en el micro. Treinta segundos de murmullo magnetrónico. La Hasselblad reposaba en el mantel, reparó en que tenía película.

—¡Rudi! —llamó al abrir la puerta del patio.

El setter estaba medio sordo. Preparó el obturador de la cámara.

—¡Rudi, a merendar!

Era su mejor compañía en la mesa. Iba tras las piltrafas que le aventaba y agitaba la cola agradecidamente. Un perro es el camarada ideal. Entonces afocó al sabueso en el visor y disparó a 1/15 de segundo. La foto iba a salir movida, sin lugar a dudas, pero bien expuesta podría resultar interesante. El espectro de un setter bajo la mesa.

De vez en cuando esas instantáneas resultaban asombrosas. El año anterior, con Pablo Ortiz Monasterio, habían integrado una exposición que bautizaron Murmullos en la penumbra. La peculiar muestra conjuntaba sólo fotografías con los primeros (o los últimos) minutos del día. Crepúsculos, amaneceres, “la hora gris” que antecede al sueño.

Clic.

—¡Rudi… aquí! —arrastre de película, guardar la manivela—. Perro tonto, una sonrisa por favor.

Clic.

Abrió el refrigerador, buscó una cerveza, giró la corcholata. ¡Pfiz! Encendió el aparato de radio y creyó reconocer el concierto en la sintonía 94.5. ¿Mozart o Haydn? Habría que esperar la rúbrica del locutor.

Colocó la Hasselblad al centro de la mesa. Fotografiar perros y fotografiar presidentes de la República; puestas de sol y manifestaciones obreras; mujeres hermosas y plantas industriales. Se llevó la mano al bolsillo y recordó, entonces, que hacía tres años había abandonado el vicio. Ah, la añoranza del humo. Los cigarros que son nada, pero lo son todo. Alzó una servilleta y el perro soltó un gemido. ¿Por qué enjugaba su amo aquel par de lágrimas?

La transparencia. Simplemente eso. Lo habían pronosticado la noche anterior. “Jefe, con este viento amanecerá un cielo cristalino. Creo que será la oportunidad.”

El valle de Anáhuac aseado por el viento norte. Era la foto que faltaba para la agenda que preparaba el Instituto de Ecología. La Selva Lacandona, el Desierto de Altar, las albuferas de Cuatro Ciénegas, los farallones en cabo San Lucas, el retrato límpido de la metrópoli. Viajaría con el Negro Méndez, su asistente, que en ese momento le enviaba un mensaje al celular. “JEFE, YA ESTOY AQUÍ AFUERA.”

Habían programado trasladarse a la cima del Chiquihuite, desde donde una panorámica con la cámara Horizon ofrecería una vista desoladora. El valle de México en condiciones prístinas. Eran las seis de la mañana, deberían adelantarse al tráfago vehicular. Pulsó el cierre de la chamarra y estuvo más que listo. Guiado por la penumbra se dirigió a la alcoba donde dormía su mujer. Empujó la puerta con sigilo.

—¿Ya te vas? —Eva permanecía despierta.

—Sí. Acaba de llegar Cutberto. Me mandó un mensaje.

—¿Se van en tu coche o en el del Negro?

—En el suyo. Es más cómodo.

—Pero más antiguo… —por decisión de ella dormían en habitaciones separadas—. Axel, prométeme algo.

—Te prometo qué.

—Cuídate, por favor.

—Sí, claro. No te preocupes —cómo habían cambiado las cosas desde aquel día—. Vamos arriba de Lindavista. Una panorámica bajo el cielo inconmensurable. Regresaré a comer.

—“Inconmensurable” —repitió ella—. El cielo prometido, claro.

—Es lo que dicen.

Aún no amanecía.

—Muy bien, Axel Moritz Wolf —pronunció ella con severidad—. Que te vaya bien.

¿Para qué indagar sobre las razones de su insomnio? A cierta edad el buen sueño es una bendición. Dejó la puerta entornada. De ese modo, pensó, escaparían los malos espíritus. Böise Geister. Hacía años que no lo nombraba así, con sus apellidos completos.

“Eva, Eva”, se repetía al descender por la escalera cuando Rudi fue a saludarlo. El cachorro celebraba en el jardín su repentina aparición, lengüeteaba el cristal de la estancia, gemía conteniendo el ladrido. Axel abrió la puerta y le permitió acompañarlo a la cocina. Fidelidad canina o, como celebraban sus amigos, “un perro muy humano”. Abrió el refrigerador, dio varias cucharadas a un yogurt, le obsequió una rebanada de jamón.

—Ahí te quedas, Rudolph. Cuidas la casa. Cuidas a Lydia. Cuidas a Eva, ¿entendiste?

El setter se había echado en el piso. Alzó el morro para responder: “Sí, anda, vete sin cuidado”.

El Negro poseía un Cutlass modelo 84. Confortable, eléctrico, no le funcionaba el tocacintas. Tomaron la avenida Insurgentes cuando el alba ya se anunciaba. Trece kilómetros en línea recta, la ciudad lumpenizándose conforme avanzaban hacia el norte. La colonia San José Insurgentes, Mixcoac, la Del Valle, la Roma, la Juárez, Buenavista y Tlatelolco.

—Pensé en traer a Rudi.

—¿El perro, jefe? Habría llenado de pelos el asiento.

—No seas mezquino —murmuró con socarronería—. El día que tengas una mascota dejarás de ser tan egoísta. Vivir sin perro es un error.

—Me gustan más las mujeres.

—Es distinto. No me estás entendiendo.

—Perros, mujeres, pajaritos —enumeró su auxiliar—. Cosa de no sentirse uno solo.

—El otro día Irigoyen comentó en La Ópera… “mientras más conozco a las personas, más quiero a mi perro”.

—¿El Chuzo, sigue yendo? ¿A su edad?

—Eso no tiene nada que ver, Cutberto. Dos cervezas es lo mejor para despejar el malhumor. El estrés. Y con una milanesa tienes hasta el día siguiente.

—Ese perro, ¿de dónde es?

—Cómo de dónde —protestó el fotógrafo—. De mi casa. De Eva y mío. Nos lo regalaron.

—Yo tuve un perro negro cuando niño —recordó su asistente sin quitar los ojos del parabrisas—. Pastor alemán, muy bravo. Mordía a la gente. Le decíamos el Führer.

—Muy gracioso.

—No, en serio, jefe Hasel. Yo creo que estuvo con nosotros cinco o seis años, hasta que lo mataron.

—¿Lo envenenaron? —rezongó—. Gente infame.

—No. De un balazo.

—¿Balazo?

—Había mordido a un niño del barrio; una tarde que escapó. Vivíamos por la Aviación Civil. Yo tenía once años, me acuerdo. El perro dormía en el patio; alguien pasó; metió la pistola entre la reja y le soltó un tiro aquí mero —Cutberto abandonó el volante, indicó su mollera—. Ni ladró ni nada. Salimos alarmados y ahí estaba, tumbado en el charco de sangre.

—Qué historia.

—Y el otro… ¿fue así?

—¿Cuál otro? —Axel señaló el colectivo de pasajeros detenido al frente. Con cuidado, que lo rebasara despacio.

—Al Führer, el otro. ¿Lo mataron o se suicidó?

—Hay muchas historias, Cutberto. Deberías comprarte un perro.

—¿Y quién lo cuida mientras estoy metido en el laboratorio, jefe? ¿Y cuando me manda a comprar los paquetes de Ilford a Laredo? Mejor me deberían cuidar a mí, que lo necesito. Ya no tengo veinte años.

—Y que lo digas. Mírame a mí.

—Pero usted es inmortal, jefe Hasel. Con todas las que libró…

—Mira, por ahí —Axel tiró del cierre de su chamarra; la calefacción del Cutlass tampoco funcionaba—. Toma Montevideo y subimos por Ticomán. El meteorológico le atinó. Será un día espléndido.

—Ya nos tocaba, jefe, luego de tanto esmog.

Arribaron a la cumbre minutos después. Aquello semejaba una puesta en escena a lo Goldwyn-Mayer. Tal era su alborozo que cada cual exhaló un suspiro. Al norte, como baluarte coronado por peñascos, el Chiquihuite se yergue como el cerro nodal del valle de México. En la cima permanecen ancladas cinco torres de transmisión que abarcan toda la cuenca. Axel y el Negro instalaron los tripiés bajo una de las torres, desde donde atestiguaban la evolución del día. La ciudad despertando bajo sus pies.

—¿No te emociona, Cutberto? Es la misma escena que retrató José María Velasco un siglo atrás.

—Velasco, quién. Hace un siglo no existían las cámaras fotográficas.

—El pintor Velasco, sus cuadros están en el Museo de Arte Moderno —le recordó Axel—. Retrató este mismo panorama cuando la ciudad tenía cincuenta mil habitantes. La limpidez que describe Reyes en su poema: “Viajero, has llegado a la región más transparente del aire” —Axel terminó de montar la Hasselblad en el tripié.

—Reyes. ¿Cuál Reyes?

Axel Moritz se distrajo, ¿debía contestarle? Prefirió buscar en la distancia.

—Ese viajero fui yo en 1947. Me acuerdo, era el 2 de noviembre cuando el tren nos trajo de Veracruz. Atardecía, en las estaciones de paso los indios cargaban pesados ramos de cempasúchil.

—Ya llovió.

—Sí. Aún no cumplía yo los veinticuatro.

Cutberto Méndez guardó silencio. Destinó a su patrón una mirada efusiva. De cuando en cuando el viejo fotógrafo se permitía evocaciones como ésa. Palpó su costado derecho, la mala digestión, seguramente. Apretó el tornillo que sujetaba la Horizon.

—Pues tienen razón, jefe. Usted y Reyes y ese Velasco. Este es el aire más suavecito del mundo —adelantó la mano hacia el vacío—. Hasta parece que podríamos agarrar esos edificios, ¿verdad?

—Es lo que te decía. La diafanidad nos aproxima a las cosas, aunque sea por un momento. Hace que nos pertenezcan.

Era la elocuencia que se permitía a ratos. Las evocaciones secretas, la introspección, reflexiones sobre la luz y la nada que habita en las sombras. No pocas mujeres habían caído seducidas por esa pronunciación germánica y, desde luego, por sus pupilas de infinito azul.

—Supongo jefe que la Nikon a pulso, con gran angular.

—Sí, claro; no hay prisa. Trae rollo Kodachrome, pero antes quiero las panorámicas con la Horizon. La Hasselblad la manejo yo…

—Como Dios manda.

—Una exposición cada cinco minutos, en blanco y negro, para registrar cómo van escurriendo las sombras. La ciudad no se va a mover, te lo aseguro.

—No, eso nunca —sonrió su asistente—. Jefe, traje unos tamales para el almuerzo. Voy por ellos al carro.

Hacía fresco. Axel paseó la mirada por el lugar. Una explanada de tezontle, dos bancas de cemento, una placa metálica celebrando la inauguración de aquel “paraje turístico”, y completando el escenario varias latas de pepsicola, dos botellas de aguardiente, un condón reseco.

La metrópoli a sus pies igual que una laja dormida. En el horizonte se disolvía ya el rosicler mientras las nubes, en lo alto, transitaban del cobalto al lila. En la distancia, al poniente, asomaban destellos minúsculos de ventanas y parabrisas, mientras un avioncito sobrevolaba el llano de Balbuena. Al sur, muy al sur, se extinguía el nimbo vaporoso del lago de Xochimilco.

Obedeciendo el reloj con metódicos intervalos, el fotógrafo acudía cada tanto a obturar las tres cámaras. Manipulaba el exposímetro, pasaban los minutos, las primeras horas de ese viernes de noviembre. Clic, clic…

Axel desenvolvía el último tamal cuando sintió la vibración en el muslo. Su teléfono celular. Zzzt, zzzt…

Un escueto mensaje en la pantallita del Nokia: SEÑOR AXEL, URGE SE COMUNIQUE. NO PODEMOS LLAMARLE. BENIGNO VECINO. Eso era todo.

De seguro el técnico de internet había llegado en mal momento para la instalación del equipo. Trató de comunicarse con su vecino, pero en ese punto no había señal. Seguramente las torres metálicas obstruían la recepción, así que se encaminó al otro extremo del parador. Internet ya no era un capricho, sino una necesidad. Miró su reloj; pasaban ya de las diez.

—¿Bueno, Benigno? —gritó—. Vecino, apenas lo puedo escuchar.

Junto a los tripiés, más allá, el Negro lo observaba con aprensión.

—¡Cómo dice? ¡El perro aullando? —repitía las voces que apenas lograba descifrar— … alrededor del árbol… no pueden entrar.

En la distancia Cutberto le hizo un gesto obvio. “¿Pasa algo?”

—¿Cómo dice, Benigno? ¿Cómo que “parece una broma”? ¿Que llamaron a la patrulla?

La limpidez del aire. La brisa transitando de uno a otro océano porque ese país, después de todo, era un prodigio de las cartografías. El viento dominante de Baja California que llaman “Coromuel”; las ráfagas sorpresivas del istmo oaxaqueño que por ello denominan “la Ventosa”; Pachuca, la capital minera que los británicos bautizaron como the windy beauty.

El tamal cayó de sus manos. Días de borrasca y tardes de hastío. Ordenó a Méndez que desmontara el tinglado.

—Algo pasó en casa —le comunicó alargando la frase—. Quieren llamar a la policía.

Debían retornar de inmediato. Abandonar aquella transparencia extinguiéndose a sus pies. Axel observó entonces un tropel de hormigas forcejeando bajo el maletín. Habían descubierto el tamal desparramado. Cruel coincidencia, hormigas que los pobladores originarios llamaban “Azcatl” y aquello, el repentino hormiguero, “Azcaputzalco”.

El cuerpo desollado, los ojos arrancados, el dolor entrando para ya no abandonar. ¿De qué se trataba aquello? Podemos perder las llaves, las gafas, pero no se puede perder el piso. Los pies adheridos al fango, como aquella vez en los pantanos del Salzsach hundiéndose hasta las rodillas. Los muslos, los testículos… y la angustiosa pregunta, ¿todo este peregrinaje, las piltrafas que he comido, la semana de neumonía para terminar mis días en este lodazal de mierda?

Perder el piso. El suelo disolviéndose bajo las suelas para engullirnos materialmente. ¿No besó el papa el solum apenas posarse en América? Fuiste tú quien le hizo esa fotografía que dio la vuelta al mundo: un hilo de saliva que iba del pavimento a los labios de Juan Pablo II postrado en el aeropuerto Benito Juárez de la ciudad de México. Ello demostraba, después de todo, que el cardenal Wojtyla tenía (además de su extraordinario carisma) baba como todos.

Axel Moritz temblaba con el periódico entre las manos. Era la edición de El País del 13 de septiembre de 2003. Prefería ese diario porque era una forma de mantenerse actualizado con los asuntos de Europa, su continente perdido. La nota estaba en la página 15 bajo el titular: KODAK CIERRA SU PLANTA APABULLADA POR EL MEGABYTE.

Eso era todo. Una derrota previsible porque la proverbial empresa fundada en 1888 por George Eastman anunciaba la suspensión de su planta en Rochester. La reseña precisaba que “sus directivos llegaron a la conclusión de que la tecnología digital ha terminado por imperar en el mundo fotográfico. Las ventas de los laboratorios Kodak han registrado un descenso vertiginoso en los reportes de los últimos ciclos: 12 300 millones de dólares en 1999; 7 500 en el año 2000; 5 000 en 2001; 3 000 en 2002. El negocio de la película de nitrato de plata ya resulta insostenible”.

La frase fue un mazazo. Habían despedido a cincuenta mil trabajadores luego de cerrar ciento treinta laboratorios alrededor del mundo. Entonces la vida del mimado böser Wolf sufrió un derrumbamiento. Sus foto-reportajes, sus documentales cinematográficos, sus retratos en close up con aquella primera Leica inventada por Oskar Barnack cuando predijo: “Keleinen Negative, grophe Bilder”, se iban todos al mismo caño. Un mazazo emocional que lo dejó sin palabras. Keleinen Negative, grophe Bilder, negativos pequeños, grandes impresiones.

Abandonó el periódico junto a la taza de café y se dirigió al armario. En esos cajones reposaban sus cámaras, siete, que depositó parsimoniosamente sobre la mesa de trabajo. La Horizon rusa, la Nikon clásica que le obsequió el general Lázaro Cárdenas; la Leica III que adquirió en Houston; la Hasselblad que le dio el mote; la Yashica de mirilla con telémetro; la concisa Rollei y la Canon con lente variable que se volvió su inseparable. Las acariciaba tratando de recordar los buenos momentos con ellas entre las manos. Tocar una cámara como se toca el cuerpo de una mujer. Sostenerla, sopesarla, manipular el cuello del enfoque, girar el anillo del diafragma, modular el tiempo de exposición, oprimir con suavidad el botoncito del obturador. Clic, ¡ah!

Se había quedado dormido. Minutos después despertó cuando la Rollei resbaló de sus manos y golpeó el piso. La alzó de inmediato para revisarla como se revisa al niño que ha caído de la cuna. “Ru-rú, ¿te pasó algo, mi vida?” La pequeña cámara estaba entera. Sin levantarse del sofá, pulsó la palanca de arrastre y descubrió que tenía película. ¿De cuándo era ese cartucho? Se trasladó a la ventana y buscó instintivo su volcán. La casa se ubicaba al sur de la ciudad; de hecho había sido vecino del famoso camarógrafo Gabriel Figueroa. Más allá del jardín se erguía la sierra que cercaba el valle… el Ajusco, su volcán, el Xitle, el cerro San Miguel, la cañada de Contreras. Sierra de Chichinautzin, la llamaban. Meses atrás, sin embargo, le habían hurtado la vista. Un edificio en construcción le obstruía ese ángulo del paisaje. De cuando en cuando llegaba el rumor de la obra; gritos, cimbras retiradas a mazazos, grúas que elevaban toneles de cemento fresco. En lo alto descubrió a un albañil que parecía observarlo. Sería tal vez el quinto piso.

El peón descansaba en una pilastra recién fraguada, portaba casco y un chaleco amarillo. ¿En realidad lo estaba mirando? Pensó en abrir la ventana y gritarle: “¡Eh, allá arriba! ¿Sabe usted que acaban de liquidar los laboratorios Kodak?”. Pero no, el albañil levantó una mano para hacer un gesto obvio a sus compañeros allá abajo: ándenles, denle manivela al winche; ya tengo rato esperando la mezcla.

Axel apuntó la Rollei hacia lo alto. Enfocó, manipuló el anillo del diafragma, obturó el disparador una, dos veces. “Disparar”, se dijo, todo se reduce a eso. Abandonó el equipo y se dirigió a su alcoba, corrió la cortina y agradeció la penumbra. Era media mañana. Se recostó sobre la cama. Cinco años atrás había ocurrido la expulsión del Paraíso. Le quedaban sus hijos, Ángela y Künter, aunque ello no constituía ningún consuelo. Estaban en plena edad productiva y los fines de semana le telefoneaban para actualizar sus proyectos y desventuras.

Ese día Rudolph no estaba en casa. El setter permanecía bajo observación en el consultorio veterinario. “Perro viejo”, se dijo al descansar el antebrazo en la frente. Cavilar y más cavilar, no le quedaba más.

Lo sacudió el timbre del teléfono. ¿Serían las dos de la tarde? Percibió que una costra le picaba el párpado. Una costra de sal.

—¿Quién habla?

—No me digas que te desperté de la siesta.

Axel Moritz reconoció la voz de su hija.

—Estaba descansando, Gela. Meditando un poco antes de comer.

—¿Pa, no has comido?

—No, por qué.

—Por Dios, pa, son las seis de la tarde. ¿Te sientes bien?

Era su oportunidad:

—La verdad, no. ¿Ya leíste el periódico? —preguntó con tono fúnebre.

—Qué dice.

—Que la Kodak va a cerrar.

—¿Y eso?

—¿No entiendes, hija? ¡Kaput la fotografía! ¡Kaput yo, que soy una reliquia! —se permitió el suspiro—. Una jodida reliquia de los tiempos arcaicos.

—No está Lydia, supongo.

—Ni Rudi; lo dejé con el veterinario.

—¿Qué tiene mi precioso Rudolph?

—No sé, achaques como yo. No quiso comer. A lo mejor le entró la andropausia.

—¿Y Lydia?

—La muchacha pidió permiso. Se fue a su pueblo. Creo que regresa mañana.

—Te estás entregando a la anorexia, pa. ¿No tienes hambre?

—Ahora que lo dices… ¿Pero no leíste la noticia? Salió en El País.

—Yo leo La Jornada. Tú lo sabes.

—Pero eso no quita —gruñó—. El cierre de la Kodak significa la obsolescencia de miles de fotógrafos como yo, hija. Fotógrafos que nos negamos a esa técnica maricona de la pantallita. Hacer fotos es apuntar por la mira y disparar.

—Suena muy bélico, ¿no? Como matar.

—Dime, hija, ¿para qué van a servirnos ahora las cámaras?

—No sé. Para venderlas a los anticuarios, o donarlas a los museos. Cultura Vintage, le llaman ahora. ¿Qué tienes contra el megapixel?

—Jamás, y óyelo… —se había enfurecido—. ¡Jamás de los jamases me permitiré hacer fotos con esas camaritas mamonas! Primero me muero.

—Por favor, no exageres —la voz en el auricular vacilaba—. Te llamé para pedirte un favor.

—¿Cuánto?

—No es de dinero, pa. ¿Me prestas tu coche?

—Mi coche.

—Necesito ir mañana a Interlomas y el mío está chocado… En el taller.

—¿Chocaste? ¿Cuándo?

—No, yo no. Fue Manuel la otra noche. Una salpicadera.

—Ah, tu marido. Chocó otra vez.

—No tuvo la culpa.

—No tuvo la culpa —repitió.

—Fue lo que dijo… ¿No te importa? Paso al rato, sirve que te preparo unas croquetas de jamón.

—Está bien. Eso será mejor que la muerte.

—¿La muerte? ¿Cuál muerte, pa? No digas tonterías.

—La de Rochester; como te decía. El cierre de la Kodak ha sido como la sentencia a muerte para mi generación.

—No seas reaccionario; ¿por qué te niegas al progreso técnico? Las cámaras digitales son lo de hoy. No usan película… te ahorrarás una fortuna en rollos.

—Precisamente, hija —Axel buscó el jardín a través de la ventana, pero la cortina estaba corrida—. Por suerte la vieja guardia bolchevique sucumbió antes de recibir esa lamentable noticia… Nacho López, Lola y Manuel Álvarez Bravo, Walter Reuter, Faustino Mayo, Mariana Yampolski, Hans Gutmann…

—Y entonces —era una mujer práctica—, dime, ¿qué vas a hacer con tus cámaras?

—Ven a las ocho por el Tsuru. Ahora me voy a dar un baño. Adiós, Ángela —y colgó.

Ciertamente Rudi no estaba esa tarde. El setter había estado inapetente, adormilado, se negaba a incorporarse. Por ello el veterinario sugirió que pernoctara en la clínica, bajo observación.

“Así esta vez no presenciará nada”, se dijo Axel mientras regresaba las cámaras al armario.

Cinco años atrás Rudi había sido testigo de aquello. Testigo y cómplice. Después de todo los perros están ahí para eso, para defendernos. Ya lo había advertido el apacible Konrad Lorenz: “¿Quién encontró a quién? ¿El perro al hombre, o viceversa?”. La respuesta era obvia. Las tribus prehistóricas sobrevivían en el nomadismo. Iban detrás de las manadas; la carne de los caballos, la piel de los bisontes, las astas de los renos, sus huesos. Pero las tribus eran asediadas igualmente por otros predadores. Leones, tigres, osos, por no hablar de los lobos emboscados. Y cuando la tribu dormía en mitad de la estepa llegaba la hiena, o el dientes de sable y se llevaba al recién nacido. Por ello —refiere el doctor Lorenz— fue que la domesticación del perro, es decir, del lobo, permitió al primer Homo sapiens sobrevivir a aquellos ataques nocturnos y la tribu, por fin, pudo dormir en paz. Un ladrido, un gruñido, un aullido bastaba para ponerlos en guardia, empuñar la lanza, defenderse de los felinos. Además de acompañarlo en sus monterías para acosar a las piezas de caza. ¿Dónde halló al perro? Seguramente en los basureros. Ahí donde tiraba las piltrafas y los pellejos fue que capturó al primer cachorro, lo amarró con una tira de cuero, lo llamó “Wow-wow”. De ese modo inventamos al perro.

Pero aquel viernes 7 de noviembre, día de San Ernesto, Rudolph permanecía echado bajo los pies de Eva. Fue lo primero que Moritz vio al asomar al jardín. “¡Rudi, qué haces ahí!”, estuvo a punto de gritarle, pero no fue necesario.

En el camino de retorno, después de mediodía, sólo intercambiaban monosílabos. Hasel presionaba al Negro para que se pasara los semáforos en rojo, y su asistente obedecía mudo aguantando los claxonazos. Aún no iniciaba la hora pico, de modo que el Cutlass mordía el pavimento en los frenazos.

Cuando por fin llegaron, la presencia de una patrulla de policía les produjo un ramalazo. Tenía la torreta encendida.

—Ay hijo de la… —musitó el Negro al detenerse.

De inmediato Hasel reconoció a Benigno. Estaba entre los vecinos apiñados frente a su casa. Un año atrás se había jubilado de Nacional Financiera, así que fungía como el centinela del barrio. Se zafó del grupo y fue con él:

—Señor Moritz, no quisimos saltarnos la barda, preferimos esperar a que usted llegara —le confesó—. Tiene que entrar para confirmar.

—¿Confirmar qué? —un mes atrás, ante el descuido general, los escaladores habían robado en el 77 de la misma calle. Los ladrones habían maniobrado de madrugada llevándose las joyas y una caja fuerte que zafaron a mazazos. A la sirvienta, de nombre Jacinta, la habían golpeado hasta dejarla inconsciente.

—Es que desde mi ventana no se logra ver, pero algo ocurrió —agregó el jubilado—. Al menos el perro ya se calmó.

—¿Rudi?

—Entre usted primero, señor Moritz —sugirió con el rostro conturbado.

Depositó el equipo sobre la mesa del comedor. El Negro permanecía en la cochera, junto al Tsuru, de guardia. En alguna azotea un radio a todo volumen transmitía la melodía de Alex Lora: “ella existió, sólo en un sueño; él es un poema que el poeta nunca escribió…”

Ahí estaba Rudi, al pie del árbol, bajo los pies de Eva que pendía de la soga. El cuerpo daba leves giros y el setter, ante la presencia de Moritz, pareció despertar de un sueño de días. El árbol era una jacaranda en flor y los retoños, de un lila intenso, alegraban el mustio jardín. Axel mismo la había plantado cuando adquirieron la casa veinte años atrás. A un lado, junto a la sombra que convidaba el ramaje, permanecía tirado el banco de la cocina. Lo empleaban para alcanzar las latas de alubias en lo alto de la alacena. En la azotea el radio gritaba al cielo, “en la eternidad los dos, unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor”.

Eva planeó todo con rigurosidad. Había enviado a Lydia al mercado de San Juan para comprar butifarras en el puesto de la Catalana. Que se fuera en Metro, no había prisa, de modo que al retornar, ya tarde, se encontró con el cuadro consumado. Aquel viernes, contra su costumbre, Eva no llevaba falda sino pantalones vaqueros. Los viejos jeans de cuando lo acompañaba en sus exploraciones fotográficas. También un suéter azul, blusa blanca, mocasines. Ropa cómoda para la ocasión. El perro abandonó la posta y trotó hacia su amo, el líder alfa. Se arrimó a su pernera izquierda y soltó un gemido. Axel entendió que era el primer pésame que le obsequiaban.

—¿Por qué no la detuviste? —lo regañó tirándole de una oreja, pero el setter sólo gimoteó. Entonces dejó a Rudolph y retornó al garaje en busca de Cutberto. La mirada que le destinó fue más que una evidencia.

—Ven, acompáñame —soltó con voz grave—. Hay que bajarla.

Méndez lo siguió en silencio y ya se encaminaba hacia la escalera, donde las recámaras, cuando Axel le advirtió desde la cocina:

—Por acá. Tráete un cuchillo —señaló uno de los cajones—. Uno grande.

—¿Un cuchillo, jefe?

—Para trozar la cuerda. Usó un mecate del tendedero —y Cutberto Méndez lo comprendió todo.

Avanzaron los tres en fila india —Hasel, Rudi, el Negro— hacia la puerta del jardín. Cortaron el cable, trasladaron el cuerpo al sofá de la sala, encendieron la luz.

—Abre la puerta a los policías —dijo el fotógrafo—. Y explícales.

No había más que hacer. Ni qué decir.

2

NUNCA hallaron nada. Una carta, un mensaje, una clave. Aquello había ocurrido cinco años atrás, cuando Axel debió telefonear a sus hijos para comunicar la funesta noticia. Ángela en casa, recién casada; Künter en Gran Bretaña, becado en la London Business School, quien no salía de exigir que se dejara de bromas.

—Por favor, papá, no estés jodiendo. ¿Sabes qué hora es acá?

—Escúchame, hijo, porque deberás tomar el primer avión de regreso… Eva María Piano Santander, nacida el 22 de marzo de 1933, se colgó esta mañana de la jacaranda del jardín. Iba a cumplir sesenta y cinco la semana próxima. Tengo el acta de nacimiento en la mano, Künter; me la pidieron los del ministerio público para la averiguación.

Axel Moritz se colocó en el sillón del estudio. Lo había mandado retapizar y ya tenía los brazos luidos. Era su lugar de lectura. Alzó el periódico y volvió a leer la nota… Sí, apabullada por el megabyte, la Kodak cierra su planta pero ¿qué es un megabyte? “Sus directivos llegaron a la conclusión de que la tecnología digital ha terminado por imperar en el mundo fotográfico.” Trató de recordar las otras cámaras que empleó en su carrera como fotógrafo. En 1947, apenas arribar a México, ya operaba aquella enorme Graflex con su flash de bombillas que usó para la revista Hoy retratando estrellas de cine y campeones deportivos. O aquella Bolex de 16 milímetros que utilizaba cuando filmaba cortos para el noticiero Cine-Verdad. La Rolleiflex de formato 6 x 6 que le robaron en el aeropuerto de Mérida, aunque logró salvar los rollos con las imágenes de Chichén-Itzá que entregó a la imprenta Mextur para la elaboración de sus tarjetas postales.

“Ya todo es arqueología”, se dijo Axel y fue a servirse un bourbon. Lo suyo no era beber, al menos en la proporción de la mayoría de los habitantes de ese país tan dado a perder la cabeza luego de cinco tequilas. Jack Daniel’s. Con el vaso en la mano se dirigió al rincón donde estaba su archivero. El armario tenía veinticuatro cajones repletos de negativos, la mayoría en 35 milímetros. Cada rollo estaba cortado en cinco fotogramas y el sobre incluía un contacto de prueba. El orden era el caos, es decir, los cajones estaban dispuestos aleatoriamente, señalando tan sólo el año de referencia. Las fichas iban de 1948 a 2001, en que dejó de registrar sus materiales. Había dos cajas de cartón arrumbadas con el material de los años más recientes. Cada vez menos trabajo, cada vez más desconcierto.

Leyó algunos de los sobres al azar: “1979 Pozo Ixtoc incendiado. Plataforma en Sonda de Campeche, barcos-bomberos”. “1947 Rifle Sanitario por la fiebre aftosa. Soldados matando vacas en la Meseta Tarasca”. “1999 Funeral del poeta Jaime Sabines en Bellas Artes (20 de marzo), rosas y poemarios sobre el ataúd”. “1967 Silvia Pinal retratada en su casa. Vestido escotado, enseñando”. “1986 Mitin de Cuauhtémoc Cárdenas en Zócalo. Candidato del FDN, líderes con él, Heberto Castillo, Arnoldo Martínez, Gilberto Rincón”.

Dejó los cajones abiertos. Experimentó la tentación de arrojar el whisky sobre aquello. O mejor, un bidón de gasolina, un cerillo y que el fuego lo resolviera todo. Al fin que ya era la victoria de los megabytes y las ridículas pantallitas. Pero ¿qué es un megabyte? “El negocio de la película de nitrato de plata resulta ya insostenible”, releyó en la nota del diario. Fue a servirse un segundo bourbon. El whisky hasta el borde y de vuelta al sillón. Era como incendiar el Guernica de Picasso, como derruir La creación en la Capilla Sixtina, como dinamitar el Louvre. Moritz se imaginó cercenándose las manos con un machete, la izquierda con la derecha, ¿y luego, la otra? De modo que toda su experiencia fotográfica… sus horas de magia y embeleso en el cuarto oscuro… sus sesenta y cuatro mil negativos serían polvo y solamente eso. Dejó el sillón, fue por un tercer Jack Daniel’s, buscó el cajón inferior donde la cédula de registro advertía: DESECHOS. Abrió la gaveta, alzó un trapo sucio, extrajo la Luger que le había obsequiado Hilde Krüger al tiempo de conocerla.

Retornó al sillón pero al sentarse tropezó y el whisky salpicó el arma en su otra mano. “Bueno”, se dijo, “la pólvora intacta”. Liberó el cargador, comprobó que los siete cartuchos Parabellum estuvieran insertos, volvió a introducirlo y cortó cartucho por arriba, con el peculiar mecanismo de la automática alemana. Bebió de un tirón el bourbon, descansó la nuca sobre el respaldo. Así lo iba a encontrar Lydia al día siguiente, cuando retornara de su pueblo. ¿Zoquiapan o Zoquitlán? Luego le entró la duda y empezó a sudar frío. ¿Había puesto el seguro al disparador? No sería la primera ocasión que emprendiera ese jugueteo amparado por el botoncito rojo a un centímetro del gatillo. Apuntar, disparar; apuntar, disparar…

—¿Se puede saber qué pretendes?

Axel fue sorprendido con la pistola en alto.

Era Gela, su hija, con el rostro despavorido.

—Deja esa pistola, pa.

—Pensé que eras Lydia.

—¿Has estado bebiendo? —Ángela estaba por cumplir cuarenta.

—Un poquito. Whisky, para perder el miedo.

—Dijiste que ibas a tomar un baño.

—¿Eso dije? Bañarme… para qué —jugueteó por un segundo apuntándole como un cowboy de película.

¡Bang!

—No estés jugando —Ángela avanzó unos pasos—. Vine por el coche… Dame esa pistola, papá.

—¿Te acuerdas de aquel día, hija?

—Claro que me acuerdo. Me ha costado miles de pesos en psicoanálisis. No quiero cargar dos veces la misma cicatriz…

—No, hija, cómo crees —y apuntándole a la lámpara Tifanny sobre su cabeza, explicó—: Tiene seguro, no pasa nada, mira.

El disparo estremeció la casa. En el patio Rudi comenzó a ladrar como enloquecido. Los cristales de la pantalla se habían desparramado por todo el lugar.

—Eres un nazi, pa —la primogénita se tumbó pesadamente en la grada del estudio—. ¿Quieres que me dé un infarto?

—No, de ningún modo —Axel estaba igualmente impresionado—. Perdóname, se trató de un accidente.

—Un accidente que casi me cuesta la vida. ¡Qué te pasa, pa! —lo regañó.

Axel Moritz depositó el arma sobre la mesita lateral. Empuñó el vaso del bourbon, pero estaba vacío.

—¿Sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Sus últimas palabras conmigo.

—¿De mamá? No, cuáles.

—“Que te vaya bien, Axel Moritz, que te vaya bien.”

—Ah, sí, ya recuerdo —la primogénita paseó la mano sobre el ancho peldaño de nogal—. Pobre mamá, ¿por qué habría entrado en ese cuadro depresivo tan…?

Era su manera de conversar. Dejar las frases en suspenso, inacabadas…

—No sé. A Eva nada le faltaba.

—Más bien le sobraban tus cabronerías, pa. A tu edad y todavía…

—Uy, no. Eso es cosa antigua —alzó la mano para espantar esos argüendes—. Además que tu madre, la verdad, “se hacía pendeja”, como dicen en la cantina. Para su bien, para mi bien y para el bien de la familia.

—Lo cual me parece muy injusto —se cruzó de brazos—. ¿Qué habrías hecho tú si te hubieras enterado de que ella…?

—Era una mujer hermosa, supongo que oportunidades no le faltaron. Además que mi lema, tú lo sabes, ha sido siempre la discreción.

—Sí, claro. El discreto, el enigmático, el misterioso Axel Moritz. ¿No te cansas de ser tan herméticamente odioso?

Rudi volvió a ladrar en el jardín. El timbre sonó enseguida.

—¿Quién será?

—No sé. De seguro que el lechero no.

—Quédate aquí, pa. Voy a ver… —y al encaminarse a la puerta gritó perdiendo el control:

—¡Ya cállate, perro antipático!

Moritz se enderezó contra el respaldo buscando menguar el dolor de espalda. Escuchó a lo lejos la conversación de Gela con el visitante; parecía la voz de Benigno Preciado, su vecino. Buscó los cigarros en la mesita, pero fumaba tan diferidamente que siempre los perdía. “Ah, qué daría por un Benson & Hedges”, se dijo.

Abandonó el sillón y se dirigió al archivero. Escuchó cómo los trozos de cristal crujían a su paso. Guardó la pistola en la gaveta inferior, suspiró, apretó los párpados para contener el llanto. Fue entonces, al empujar la Luger hasta el fondo, que se topó con el paquete. Se lo había entregado Cutberto Méndez antes del coma pancreático. “Su legado”, como le dijo.

Extrajo el envoltorio, nada liviano, y lo depositó en la mesa central. Se trataba de una caja de cartón semejante a las empleadas para guardar sombreros. Un cordón verde la sujetaba y recordó lo que le había comentado el Negro aquella última tarde: “Son unos papeles viejos, jefe. Los tenía debajo de la cama ya no me acuerdo para qué. No me sirven, pues”. Pero había sido en mal momento pues aquel 19 de octubre Hasel estaba a punto de trasladarse al Palacio de Bellas Artes, así que los había arrumbado en esa gaveta, la de los desechos. Debía asistir a la ceremonia luctuosa donde se velaba a Manuel Álvarez Bravo.

El decano de la fotografía en México había fallecido semanas después de cumplir un siglo de edad. En el funeral Saúl Vega, director de Bellas Artes, solicitó a Moritz que pronunciara algunas palabras junto al féretro. “Un breve discurso, maestro”, y que después fuera con él para hablar de un encargo. El asunto era que, en homenaje al recién fallecido, le solicitaba la preparación de un libro dedicado al campeador de la fotografía en México. “Bien pagado, pero a toda presión.”

Así que había olvidado aquel mohoso paquete entregado por su asistente. Cuentas pendientes, lo más seguro, folletos, ejemplares de la revista Foto-zoom. Desató el cordón y levantó la tapa.

—Era tu vecino, pa —Ángela reaparecía cargando la aspiradora—. Preciado, el banquero, muy asustado. Que si habíamos oído un balazo…

—¿Y qué le dijiste?

—La verdad; que fuiste tú. Que se te escapó un tiro mientras revisabas la pistola.

—Y se fue.

—Sí, más tranquilo porque, ¿a quién se le ocurre echar de balazos a las diez de la noche?

—¿Tan tarde es?

—La hora de los vampiros… ¿Y la pistola?

—Ya la guardé. Tú estate tranquila.

—¿No quieres que me la lleve? Te la cuido en casa.

—¿Tanto odias a tu marido?

—Mhm —rezongó—. Los hombres nunca cambian.

—Quién sabe, hija. ¿Y esa barredora?

—¿Se te olvida que le disparaste a la lámpara? Hay que barrer todos esos vidrios. Déjamelo a mí.

Ángela Moritz había celebrado nupcias cinco años atrás con el único novio que soportó su compulsión. Limpieza, orden, escrúpulos, decoro, puntualidad.

—¿Y ese paquete?—el ronroneo eléctrico irrumpió como un tercer invitado.

—Estaba en el cajón, donde guardo la Luger. Me lo entregó el Negro la última vez que nos vimos.

—¿Y qué guarda? —comenzó a barrer bajo el sofá.

—Supongo que pruebas de laboratorio, papelería vieja, fotos de desecho. Acuérdate, los misterios del ladino Méndez.

—Misterios… ¿verdad pa?

Ángela se desplazaba por el estudio esgrimiendo en zigzag la boquilla de la Koblenz. Los cristales tragados por el tubo producían un ruido mineral, como de sonaja. De pronto se enderezó abandonando aquello:

—Tan misterio como el mío, papá —declaró alargando las palabras.

Se había detenido frente a la fotografía enmarcada de la pirámide de Tajín, en la portada del National Geographic, que su padre había tomado desde un helicóptero.

—Cosa de ver.

Arrullado por el zumbido de la aspiradora, Moritz desempaquetaba aquella caja revestida de polvo. Fue cuando Ángela apagó la barredora para anunciar:

—Tengo siete semanas de embarazo.

El fotógrafo pareció entumecerse con el cordón entre los dedos. Alzó el rostro para encararla:

—Vas a ser madre —no fue pregunta.

—Eso parece. A pesar de mis años todo marcha bastante bien. Creo que serás abuelo a fin de año.

Moritz alzó un sobre de papel manila y alcanzó a leer debajo: “en el jardín de Eva”. Sufrió un estremecimiento.

—¿No te emociona…? —su hija permanecía sujetando el tubo igual que una amazona doméstica.

Hasel volvió a plegar la envoltura. Depositó el paquete junto al sillón. Tardó en responder:

—Madre a los cuarenta, abuelo a los ochenta. No me veo llevándolo al parque para columpiarlo.

—Para eso está Manuel, pa. Anda contentísimo.

—Por eso chocó tu coche, supongo.

—Eso fue otra cosa. Una celebración de la oficina.

—Ajá, manejando pedo —Axel no pudo aguantar más el suspiro—. ¿Va a ser niño o niña?

—No sabemos, ni quiero saber hasta el mero día. Alza los pies por favor —solicitó al encender de nueva cuenta la Koblenz.

Aquella lámpara Tiffany, por cierto, se la había obsequiado Bernarda Alcalá en un mal momento.

—Luego le llenas el tanque —musitó Axel mientras hacía el esfuerzo—. Al Tsuru.

La cama sin hacer. Axel Moritz contempló las pelusas flotando en el haz de luz que incidía desde la cortina. Cuando niño, en pijama, jugaba con su primo golpeando las almohadas en aquel asomo de luz que anunciaba el fin del invierno. Teufelchen, les llamaban, porque el juego consistía en contar a los pequeños demonios volando alrededor del aposento. Luego les soplaban para que el remolino se llevara ese aquelarre de fantasía. Los diablos bailando y los niños soñando.

La sirvienta no había retornado. En todo caso le asistía la razón porque era insufrible, y no otra cosa, la rutina atendiéndolo: “Lydia, ¿no has visto mis anteojos?”, “¿podrías bañar a Rudolph por favor?”, “¿cuál de estas fotos te parece la mejor?”, además se que le avergonzaba su olor. Olor de viejo. Observó los pliegues de la cama desecha y recordó su primera impresión del país. Desde la ventanilla del vagón miraba pasar el bosque, las cañadas, los macizos de basalto, las colinas, el volcán de nombre impronunciable, la cascada altísima, los zopilotes por decenas sobrevolando las barrancas, los pinos que llamaban ocotes, la niebla de pronto, “debe haber norte”, y el granizo mordiendo la sierra. Un país mágico, fruncido (como los pliegues de la sábana), y su gente de hechizo y juerga.

Sostenía el plato en la mano. La leche comenzaba a entibiarse y los corn flakes se habían reblandecido. Paseó la cuchara hasta hallar la última hojuela. Se lo había recomendado el médico. “Don Axel, debe comer cereal, nueces, ciruelas pasas, plátano y avena. Una oclusión intestinal, a su edad, podría ser del todo inconveniente.” Era lo que había desayunado ante la ausencia de Lydia, lo mismo que ahora almorzaba y seguramente lo que merendaría; corn flakes, pasitas, plátano rebanado. Dejó la recámara y se dirigió a la sala donde el periódico permanecía intacto. La primera plana mostraba la Plaza Firdos de Bagdad y la estatua de Sadam Husein derribada por las fuerzas de ocupación. De ese mismo modo habían sido destrozadas las efigies de tantísimos otros déspotas caídos en desgracia… El zar Alejandro y el Duce Mussolini, Fulgencio Batista y Porfirio Díaz, Adolfo Hitler y Vladimir Lenin, Ferdinand Marcos y Anastasio Somoza, Nicolae Ceausescu y Joseph Stalin.

—Nada queda —dijo Moritz al hacer a un lado su plato de cereal.

Se ajustó las pantuflas, sacudió su bata, se recostó en el sofá. Meditar, era el verbo, aunque durante dos días seguidos había hecho lo mismo. Cavilar y más cavilar. Entornaba los ojos, suspiraba, soltaba un pedo. De súbito un haz de luz incidió en su ojo izquierdo. Parpadeó con desagrado y temió la presencia del Ángel último que mencionaba su madre. El letzte Engel que llega con la postrera exhalación. El fulgor procedía de la pequeña ventana sobre la chimenea. “Deben ser las cuatro de la tarde”, se dijo, “¿o las cinco?” El ventanuco era romboide y se limpiaba muy de vez en vez, lo mismo que la chimenea. Había un largo deshollinador guardado en la bodega al fondo del jardín. Pero hubo una ocasión, años atrás, en que les llegó una multa por encenderla en invierno. Por ello hacía años que no compraba un atado de leña. Levantó el ejemplar de El País y lo colocó sobre su cabeza. “Verdammt Licht”, rezongó, y se fue adormilando. Sí, maldita luz, maldita penumbra, maldita oscuridad, al fin que ya era la hora.

Sadam Husein permanecía oculto. La nota refería que había escapado de Bagdad y era probable que hubiera recibido asilo en el reino de Jordania. Un cuento más de Sherezada, es decir, el libro de Las mil y una noches. Sintió lástima por el tirano. Lástima y conmiseración. Rotó el cuerpo y descansó sobre su costado derecho, de espaldas al rayo de sol. Lo había leído en una entrevista a Federico Fellini, quien confesaba que todas las mañanas se rociaba una onza de loción “para no oler a viejo”. Así que debía adquirir un frasco nuevo de colonia Sanborns, aunque siempre lo olvidaba.

De pronto el teléfono timbró. “Debe ser Ángela”, se dijo. “Que ante la ausencia de Lydia llegará a prepararme otras croquetas.” Dos timbrazos, tres, cuatro. Axel saltó para alcanzar el auricular en el extremo del sofá.

—Sí, hola.

—Ya está contento, señor.

—¿Perdón? —era una voz juvenil aunque desconocida.

—¿No es ahí donde el perro? Soy Alberto, el ayudante de la doctora Sologuren. Me dice que le diga que su perro ya está contento, que fue un simple empacho. ¿Va a venir a recogerlo?

—Un empacho —repitió Axel—. ¿Eso por qué?

—No sé. Cuando arrojó aquello como que descansó. Pensábamos que sería dispepsia, pero no.

—¿Dispepsia?

—A lo mejor comió algún chicharrón viejo, un huacal de pollo; algo que haya encontrado en el basurero. Luego ocurre. ¿No es muy viejo, verdad?

—¿El perro o yo?

En el extremo de la línea hubo un lapso reverencial.

—El perro, señor.

—No sé, nos lo regalaron hace siete años. Era un cachorro.

—Siete años —repitió el veterinario auxiliar—. Eso en perro son como cuarenta y cinco años, años humanos. No tiene por qué padecer del tracto digestivo.

—Qué interesante. Yo tengo setenta y seis y a cada rato me tuerce la colitis. Setenta y seis años humanos —quiso bromear.

—¿Va a venir por el perro? A las siete cerramos.

—Sí, voy ahora mismo. Aguántenmelo.

Moritz dejó el sofá y antes de subir la escalera echó un vistazo al legajo. Extendido sobre la mesa del comedor descansaba el libro de prueba. El volumen se titulaba Ninfas mexicanas en el jardín de Eva, sólo que aquello había ocurrido cincuenta años atrás. Esas ninfas, de seguro, serían ahora unas jamonas.

Eva im Garten, que estuvo a punto de costarle la vida, así que bufó y subió trotando. Se desprendió de la pijama y se puso los pants. Bajó a toda prisa y descubrió que en el patio no estaba su auto.

“Ah, Gela”, recordó. “No lo ha regresado.”

Minutos después logró detener un taxi. Indicó el destino y se recostó a mirar las frondas de la avenida Miguel Ángel de Quevedo.

—Es a nueve cuadras de aquí —anunció al chofer—. Vamos por un perro.

—¿Por un perro? —protestó el conductor, que era patilludo.

—Es lo que le estoy diciendo. Lo ha curado el doctor.

Tres semáforos después llegaban a la clínica de la doctora Sologuren.

—Ahora vengo —anunció al abrir la portezuela—, voy por Rudolph… Espere unos minutos.

—No, señor. Eso no es posible. En mi carro no suben animales —y señalando el taxímetro, añadió—: Son veinte pesos.

—¿Qué no lo sabe usted? Vivir sin perro es un error —y posando su mano en el hombro del conductor, reiteró—. Le estoy diciendo que me espere.

Rudi era un setter intrépido, entusiasta, pero sobre todo leal como nadie. El documento que garantizaba su pedigrí lo refería como de la variedad Gordon setter. Gris sedoso el cuerpo y café tabaco las patas y el hocico. Un animal hermoso, aunque salpicando saliva por todas partes. El taxi esperó varios minutos fuera de la clínica.

—Entonces, doctora, no se morirá mi perro —insistió Moritz mientras aguantaba los lengüetazos del can.

—No, señor Axel. No esta vez, aunque la edad lleva necesariamente a un mismo destino.

—Dígamelo a mí.

Llegaron de manera simultánea, como si se hubieran puesto de acuerdo. Ángela apagaba el motor del Tsuru al fondo del patio cuando Lydia se coló por la reja abierta.

—Espéreme, que voy entrando —se disculpó cuando Axel procedía a cerrarla—. Es que el camión se descompuso.

Si algo sobra en México son las excusas. El martes la sirvienta había llamado para explicar que su madre había enfermado. “Se puso mala anoche”, así que permanecería en Zoquitlán durante algunos días.

—¿Y eso, pa? —inquirió Gela señalando el tazón en el saledizo de la ventana.

—Es mi comida. Cereal con leche. Plátano y pasitas; a mi edad la tripa traiciona.

—Pasitas… —repitió su hija.

—Rosinen —insistió él, aunque Ángela evitaba la conversación en alemán—. Pensé que lo ibas a devolver hace tres días. El coche —lo señaló.

—Es que hasta hoy entregaron mi coche en el taller. Lo dejaron como nuevo y no conviene que ahora, en mi condición, siga manejando tu carro, que está medio amolado…

—O al revés; coche reluciente y mujer amolada.

—¿Cuál es tu problema, pa? —rezongó—. No seas sangrón.

Lydia terminaba de cerrar la reja, se los quedó mirando:

—Nooo, la señorita Ángela no está amolada —opinó al empujar el travesaño—. Ya quisiera yo.

—Ni creas, Lydi, estoy esperando —anunció al acariciarse la pancita—. En siete meses tendremos fiesta de biberones.

—¡Ah, qué bien! —juntó las manos celebrando—. Pos la señora se hubiera puesto contentísima.

Axel suspiró, llevó la vista al tocón del árbol, que permanecía ahí como una cicatriz restañando. Un ramaje había retoñado, era tan alto como él mismo.

—Sí, me imagino —musitó Ángela—. Oye, Lydi, ¿nos podrías hacer unas quesadillas? Estoy comenzando a tener antojos.

El perro se restregaba contra las perneras de Moritz. No entendía el negocio que se traían entre manos. Soltó un doble ladrido cuando Lydia se encaminaba rumbo a la cocina.

—A lo mejor te llaman, pa —lo previno su hija.

—¿Me llaman? ¿Quién me buscará?

—Del Conaculta. Me parece que te quieren plantear un proyecto.

—Estaré yo para proyectos —refunfuñó su padre—. ¿Qué no te dije que jamás de los jamases me prestaré para hacer foto con esas camaritas ridículas?

Ángela aguantó como si no hubiera escuchado nada.

—Está por cerrar Foto Lipkau; me enteré esta mañana. Ya nadie lleva sus rollos a revelar —Moritz rozó el muñón de la jacaranda con el zapato—. No has entendido. Ha sido una hecatombe, y yo, ¿para qué les podría servir?

Años atrás Ángela Moritz había sido novia de Pedro Vital, quien ahora se desempeñaba como director del Instituto de Cultura. Noviazgo juvenil entonces, ahora buenos amigos.

—Me lo encontré en un coctel; hablamos un rato. Le conté de tu…

—Estoy tomando Prozac otra vez, hija, si tanto te preocupa. ¿Qué le contaste?

—Nada especial —la muchacha restregaba la cabeza del setter—. Platicamos de la dificultad que representa para tu generación el abandono de la foto analógica…

—¿Foto analógica? ¿Así le llaman ahora? —Axel se dirigió al Tsuru y reintrodujo la antena en el soporte del techo. Él nunca oía el radio—. Espero que no quieran ofrecerme una beca para evitar que me suicide.

—No mames, pa. No digas eso —Ángela soltó al perro.

—Bueno, perdón; me excedí.

—¿No eres consciente de que vas a ser abuelo en la primavera?

Moritz alzó la mirada. Las nubes tornaban plomizas. Quizá lloviera más tarde, o granizara. Todo se puede esperar en septiembre.

—Es una manera de expresarlo, hija. Lo que no quiero es que me coopten. Ya tuve demasiado con el señor de Los Pinos cada sexenio.

—“Axel Moritz, el fotógrafo de los Presidentes” —rememoró ella—. Qué, ¿no te divertías?

—Hay miles de historias; pero no es como lo imaginas. Buena fastidiada me dieron con ese motete, aunque ciertamente la pasé bien con Echeverría y López Portillo, con Zedillo. Algo les debo —y lanzó un vistazo a la casa.

—Igual no te llaman, pa. No te preocupes… Trae un ruidito.

—Un ruidito. ¿Qué es lo que trae un ruido?

—Tu coche, pa. Como que le rechina una rueda al arrancar, pero después se le va quitando.

—Ah, bueno.

—¿Vamos a las quesadillas?

—Adelántate, hija. Me quedo para revisar eso que dices.

Moritz jugueteó con las llaves. Un ruidito. Avanzaba hacia el Tsuru cuando se detuvo en seco. Miró hacia la casa, la ventana del comedor. Nadie asomaba. Dejó el embaldosado y se dirigió al jardín. El pasto crecido sobre el que Rudolph disfrutaba revolcándose. Llegó hasta el tocón donde asomaba el retoño del árbol, pero aguantó el impulso. Troncharlo a tarascadas.

El recuerdo llegó con el suspiro. Le había pedido prestada el hacha a Preciado, su vecino, que presumía de las acacias en su jardín. Ocurrió aquella tarde, es decir, luego del sepelio. Benigno le había entregado la herramienta sin preguntar, como tampoco quiso averiguar cuando el tronco de la jacaranda produjo aquel mazazo contra el suelo. Había tardado casi una hora en derribarlo, chac-chac, y se había ampollado las manos. También sufrió un desgarre en el pectoral izquierdo. Verfluchten Baum!, exclamaba una y otra vez, chac-chac, sí, maldito árbol, y en cada golpe se desprendían docenas de flores moradas. La jacaranda estaba en plena floración y aquello daba la impresión de una nevada a destiempo. Chac, hasta que el energúmeno reconoció el crepitar de la madera. Ahí concluían sus esfuerzos. El árbol golpeó la barda que daba a la calle de Dulce Olivia y reventó el tendido de cablevisión. Estropicios de su fechoría pero la maldita jacaranda estaba por fin talada. Lo tenía merecido. Y en mitad de aquella alfombra de copos color de lila, Rudi aullaba celebrando.

Al día siguiente acudió el jardinero con la sierra mecánica. Llenaron un camión con los maderos y la fronda. Luego emparejó el tocón a unos centímetros del suelo, como se lo había ordenado el patrón Axel, “para no tropezar”. Quedó como un vestigio innombrable.

Moritz se revisó las manos. Los años transcurridos como un sorbo de agua. Las ampollas habían cicatrizado y ahora sus manos… esas manos empuñando el hacha y acariciando mujeres, no servirían para tomar otra foto. Una foto analógica.

Dejó aquello, escuchó en la distancia un trueno perdido. Seguramente llovería al oscurecer. Encendió el motor, apalancó en reversa, avanzó unos metros y sí —era lo natural terminando septiembre—, ahí estaba lo advertido por su hija. El ruidito ante la inminencia del granizo y los relámpagos.

Descansaba en la sala de juntas. Dos sofás encontrados, la mesa baja de caoba, un tapete de Temoaya. Los muros eran azul púrpura y exhibían cuatro cuadros de renombre. En la pared central un paisaje de Gerardo Murillo representando la erupción del Paricutín. El Doctor Atl —como se hizo llamar desde joven— se había mudado a San Juan Parangaricutiro a fin de tener cerca al demonio de ceniza y fuego. Ahí, saltando entre los ríos de lava, era que le habían reventado los capilares de la pierna izquierda, que perdió gangrenada. Había también una sandía clásica de Rufino Tamayo, un cuadro abstracto de Manuel Felguérez y la ascensión de una santa yacente en el cielo color naranja de Ocotepec, el Vítebsk de ese Chagall mexicano que era Rodolfo Morales. El arte mexicano, tan sobrado de color.

—Maestro, ¿se le ofrece otro cafecito?

Axel Moritz pareció despertar. Se volvió hacia la secretaria para agradecer el cumplido.

—Mejor un vaso de agua, por favor.

Lo habían citado ese martes para un misterioso proyecto.

—Guten Tag, Lehrer —lo saludó una persona sentada en el sillón lateral—. Perdone, no lo había reconocido.

—Haben Sie einen glücklichen Tag —devolvió el cumplido, tratando de reconocerlo.

—Maestro Moritz, ¿no se acuerda de mí? Soy Alberto Giner, de Arte y Color. Hace tiempo le publicamos un dossier con sus fotos de Guatemala; el viaje que hizo en 1986.

—No, fue un año antes. ¿Cómo le va a usted?

Se levantaron para encontrarse en mitad de la sala, donde recordaron aquellas deslumbrantes fotos del viaje por Copán, Chichicatzenango y La Antigua.