Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissarin Franca Mazzari

- Sprache: Deutsch

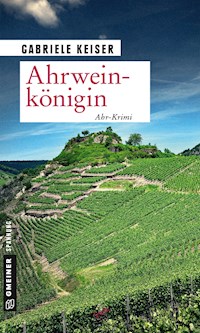

Pfingstweinmarkt im Ahrtal: Alljährlich wird an diesem Freitag die neue Ahrweinkönigin gekürt. Das ersehnte Krönchen gewinnt die charmante Melanie Dellinger aus Ahrweiler, für die ein langgehegter Traum in Erfüllung geht. Kurze Zeit später wird die junge Frau tot aus der Ahr geborgen. Schnell fällt der Verdacht auf ihren früheren Freund Robin. Oder sollte eine der rivalisierenden Weinkönigin-Anwärterinnen die Konkurrentin auf dem Gewissen haben? Das Team um Franca Mazzari rätselt lange, bis sich eine heiße Spur auftut …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 385

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gabriele Keiser

Ahrweinkönigin

Ahr-Krimi

Zum Buch

Tod im Rotweinparadies Das Ahrtal im nördlichen Rheinland-Pfalz ist Deutschlands größtes geschlossenes Rotweinanbaugebiet. An den Steilhängen wächst so mancher edle Tropfen und auch sonst hat die wildromantische Felsenlandschaft einiges zu bieten. Als Geocacher in der Ahr auf die Leiche einer jungen Frau stoßen, ist die Bestürzung groß, handelt es sich doch um die frisch gekürte Ahrweinkönigin. Zusammen mit ihrer jungen Kollegin Clarissa bearbeitet Kriminalkommissarin Franca Mazzari den Fall, der einige Rätsel aufgibt. Akribisch wird Hinweis um Hinweis abgearbeitet. Eine Spur führt sogar bis nach Afghanistan. Aber bevor der Täter ermittelt werden kann, geschieht ein zweiter Mord. Es ist ein weiter Weg, bis endlich sämtliche Puzzleteile zusammenpassen.

Gabriele Keiser, 1953 in Kaiserslautern geboren, studierte Literaturwissenschaften und lebt heute als freie Schriftstellerin, Lektorin und Volkshochschuldozentin in Andernach am Rhein. Ihre Krimis um die sympathische Koblenzer Kriminalkommissarin Franca Mazzari sind eine gelungene Kombination von Spannung und Wissensvermittlung, denn es geht immer um mehr als nur um die Frage nach dem Täter. Gabriele Keiser ist Mitglied im »Syndikat«, der Vereinigung deutschsprachiger Krimiautoren und war etliche Jahre Vorsitzende des Verbandes deutscher Schriftsteller (VS) in Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2014 erhielt sie den Kulturförderpreis des Landkreises Mayen-Koblenz.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Kaltnacht (2017)

Goldschiefer (2015)

Vulkanpark (2013)

Engelskraut (2011)

Gartenschläfer (2008)

Apollofalter (2006)

Puppenjäger (2006, mit Wolfgang Polifka)

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2019

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E_Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © travelpeter / shutterstock.com

Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-6126-2

Zitat

»Ich weiß, das Geheimnis des Todes würdet ihr gern kennen. Es gibt nur einen Weg es zu finden; schaut in euer Leben.«

Khalil Gibran

Prolog

Masar-e Scharif, Afghanistan Januar 2018

»›Achte immer auf die Hände, denn es sind Hände, die töten.‹

Diesen Satz hat man uns eingeschärft. In diesem Land muss man immer damit rechnen, irgendwelchen Verrückten zu begegnen, denen nichts heilig ist, auch wenn sie sich ständig auf Allah berufen. Stets eine Waffe bei sich zu tragen, ist hier lebensnotwendig. Der Feind kann sich praktisch hinter jeder Wegbiegung verstecken und dort lauern. Dann gute Nacht, Marie.«

Der Mann, der am Rand seines Krankenbettes sitzt, macht eine wegwerfende Handbewegung. Er trägt einen Kopfverband. Um ihn herum stehen Kameraleute, jemand hält ihm ein Mikrofon entgegen. Man bedeutet ihm, weiterzusprechen.

»Klar sind wir wachsam. Doch was nützt alle Wachsamkeit, wenn wir dieses Land von Grund auf nicht verstehen, frag ich Sie. Die Bewohner, also die Menschen, die hier leben, sind uns dermaßen fremd. Die handeln nach anderen Gesetzen, haben andere Wertvorstellungen, überhaupt vollkommen andere Auffassungen als wir. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Die sind ja in einer völlig anderen Kultur aufgewachsen. Das tragen die natürlich mit sich rum. Das streift man nicht so einfach ab.« Er hält einen Moment inne. Dann fährt er fort.

»Eigentlich sollten wir ja längst zu Hause sein. Doch wie Sie sehen, sind wir immer noch hier. Also, mit ›wir‹ meine ich die Bundeswehr. Aber unsere Politiker haben offenbar immer noch nicht kapiert, was eigentlich abläuft. Wie oft hab ich mich schon gefragt, ob die wirklich nicht merken, dass wir Deutschen an diesem Ort überhaupt keinen Einfluss haben. Das Sagen haben ganz andere. Dass wir verloren haben, ist für jeden, der sich in Afghanistan aufhält, offenkundig – nur nicht für die Politiker, die uns hierher geschickt haben.«

Der Soldat schluckt heftig, seine Gestik ist ausschweifend, er ist sichtlich erregt. »Es nützt doch alles nichts: Wir müssen endlich zugeben, dass wir die Welt nicht retten können. Nicht diese Welt, die wir so gar nicht verstehen. Aber unsere Verteidigungsministerin versprüht ungebrochen Optimismus. Obwohl jedem klar sein müsste, dass die Sicherheitslage immer schlechter wird und alles vollkommen unübersichtlich ist. Hier gibt es doch schon längst keine erkennbare Ordnung mehr.« Resigniert schüttelt er den Kopf. »Ganz am Anfang unseres Einmarsches, da war man der absoluten Überzeugung, dass dieser Einsatz nicht lang dauert: Wir gehen rein in dieses Land und krempeln alles um. Wir zeigen den Afghanen, wie man zivilisiert lebt, bohren Brunnen und gründen Mädchenschulen. Wir machen den Einwohnern klar, dass Töchter genauso viel wert sind wie Söhne und dass Frauen folglich gleichberechtigt sind. Hört sich alles gut an.« Der Soldat schnaubt vernehmlich. »So ganz nebenbei besiegen wir die Taliban – und dann, wenn alles quasi im Handumdrehen erledigt ist, ziehen wir uns zurück. Gehen wieder nach Hause und alles ist gut.« Sein Gesicht hat sich gerötet.

»Ich wollte das auch glauben. Doch was für eine Illusion! Eine Illusion, die nun schon 16 Jahre andauert. Und: Hat sich was geändert? Außer dass für diese zweifelhafte Sache etliche Kameraden ihr Leben lassen mussten?« Der Mann mit dem Kopfverband hält einen Augenblick inne, schließt kurz die Augen, bevor er fortfährt.

»Wir konnten nicht ahnen, wie zerrissen hier alles ist, wie viele unterschiedliche Ethnien es gibt, die sich gegenseitig nicht grün sind. Der Feind heißt eben nicht nur Taliban, Mudschaheddin, Islamischer Staat oder wie auch immer, der Feind hat sehr viele unterschiedliche Gestalten. Wem will man denn da noch trauen? Wir leben in einem permanenten Alarmzustand. Weil wir nicht wissen, ob der, der uns begegnet, friedlich oder gewalttätig ist. Jetzt ist uns auch noch zu Ohren gekommen, dass viele Angehörige der afghanischen Armee zu den Taliban übergelaufen sind. Die kämpfen plötzlich auf der anderen Seite. Woher soll man denn wissen, wer wer ist und wofür er steht? Die Terroristen wollen sich zurückholen, was ihnen weggenommen wurde. Alles soll wieder so sein wie vorher, als diese islamistischen Fanatiker die absolute Macht hatten. Der Westen mit seinen demokratischen Werten wird als Todfeind angesehen, den man vernichten muss. Das ist doch alles verrückt.« Der Mann presst die Lippen zusammen. »Ja. Ich gebe es zu. Es ist alles hundert Mal schlimmer, als ich es mir in meinen kühnsten Träumen vorgestellt habe. Was mich in besonderem Maße erschreckt, ist, dass …«

Der Soldat schweigt einen Moment und schluckt ein paar Mal. Sein Adamsapfel bewegt sich. Nach einer Pause fährt er fort zu sprechen, »… dass man gezwungen ist, mit eigenen Augen anzusehen, zu welchen Abscheulichkeiten Menschen fähig sind. Es sind doch Menschen wie du und ich, versuche ich mir immer wieder zu sagen. Menschen mit Verstand und Gefühlen sollte man meinen, keine seelenlosen machtbesessenen Tötungsmaschinen. Man muss doch irgendwie nachvollziehen können, was in deren Köpfen vor sich geht. Und warum. Aber ich bekomme keine Antworten. Jedenfalls keine, die mich befriedigen würden. Und das liegt nicht nur an der fremden Sprache.«

Er hebt den Kopf und schaut seinen Interviewpartner fragend an. »Waren Sie schon in Kabul? Nein? Das ist keine Stadt, das ist ein Moloch. Vielleicht war das mal eine zivilisierte Metropole, kann sein, doch wir haben Kabul kennengelernt als ein ausgehöhltes Gerippe, wo sich zwischen Ruinen Menschenmassen, Eselskarren und uralte Autos hindurchschieben und dabei mächtig Staub aufwirbeln. Wir haben slumähnliche Siedlungen gesehen, in denen Menschen in allergrößter Armut und unter unvorstellbaren hygienischen Verhältnissen hausen. Dort prallt so vieles zusammen, was unweigerlich Konflikte erzeugen muss. Dazwischen diese vermummten Gestalten mit Turban auf dem Kopf und der Kalaschnikow im Anschlag, mit denen nicht gut Kirschen essen ist. Und dann die vielen erbärmlich aussehenden Kinder mit ihren großen, bettelnden Augen. Oder schauen Sie sich diese verhüllten Frauen an, die hinter ihren Männern herschleichen und nicht wagen, den Kopf zu heben. – Hier also sollen wir etwas grundsätzlich verändern. Lächerlich ist das.«

Er schüttelt resigniert den Kopf. »In diesem Land kennt man nur eine Sprache, nämlich die der Gewalt. Hier wird ein schmutziger, elender Krieg geführt, da gibt es nichts zu beschönigen. Krieg heißt, was er immer geheißen hat: Töten und getötet werden. Und die in Berlin glauben im Ernst, hier eingreifen und schlichten zu können. In einem Land Frieden zu stiften, das vollkommen zerrissen und verroht ist. Was für eine Anmaßung! Was wir tun, ist ein Kampf gegen eine Hydra, der man vergeblich versucht, die ständig nachwachsenden Köpfe abzuschlagen.«

Der Soldat auf seinem Krankenhausbett schnaubt und blickt düster vor sich hin. Mit einer heftigen Bewegung wischt er sich mit der Hand über die Augen. Einen Moment herrscht Stille, die Kamera schweift über die anderen Betten, in denen ebenfalls Verwundete liegen. Dann schwenkt die Kamera zurück und fokussiert das Gesicht des Soldaten.

»Wissen Sie, was am allerschlimmsten ist? Diese Scheiß- Minen, die überall vergraben sind. Ein falscher Tritt und das Ding explodiert. Zerreißt Mensch und Tier, egal. Ich habe noch nirgends so viele Kinder gesehen, denen ein Bein oder ein Arm fehlt wie hier.«

»Wie kam es zu Ihrer Verletzung?«, fragt die Stimme aus dem Off. Augenblicklich verändert sich der Ausdruck des Mannes, der viel älter aussieht, als er wahrscheinlich ist. Seine Augen flackern. Er ringt sichtlich nach Worten.

»Es kam vollkommen überraschend«, stammelt er. »Wir fuhren im Konvoi von Kabul hierher ins Lager. Zunächst war alles ruhig. Und da war plötzlich dieser entsetzliche Knall.« Er verstummt, legt die Hände über sein Gesicht, schüttelt den Kopf. »Wieder und wieder höre ich diese ohrenbetäubende Detonation. Wie durch einen Schleier nahm ich alles wahr. Die Schreie, das Blut, das Chaos. Ständig dachte ich: Das kann nicht sein. Das passiert nicht wirklich. Das ist alles ein schrecklicher Alptraum. Dann spürte ich furchtbare Schmerzen am Kopf und am Bein und wusste, ich träume nicht. Mich haben herumfliegende Metallteile getroffen, kleine Verletzungen im Gegensatz zu dem, was einigen meiner Kameraden passiert ist.« Wieder hält er inne. Schluckt. Blinzelt. Sein Gesicht bleibt eine ganze Weile unbeweglich. Dann sieht er seinem Gegenüber in die Augen.

»Wissen Sie, wie das ist, wenn man seine Kameraden sterben sieht? Dieser Anblick. Das kriegt man nie wieder aus dem Kopf. Und dieser Geruch! Der bleibt für immer und ewig in der Nase. Genauso wie die Schreie im Ohr festsitzen …« Er legt die Hände an die Schläfen. »So was vergisst man sein ganzes Leben nicht. Sobald ich die Augen zumache, spuken mir diese Bilder im Kopf herum: Ich sehe, wie sich Polizei und Militär um die Verletzten bemühen. Wie Tote weggetragen werden. Alles ist voller Blut und Staub. Wie soll man jemals mit solchen Erlebnissen fertig werden?« Er hebt den Kopf. Seine Augen wirken leer, wie erloschen. »Das kann man nicht aushalten. Da kriegt man einen Knall.«

Betroffenes Schweigen. Schließlich wird erneut eine Frage gestellt: »Wissen Sie, wer Ihnen aufgelauert hat?«

Der Soldat nickt. »Ein Selbstmordattentäter, das haben wir später erfahren. Einer dieser Verrückten mit einem Sprengstoffgürtel um den Leib. Denen man auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Das eigene Leben ist denen völlig egal, ihnen geht es nur darum, so viele andere wie möglich mit in den Tod zu reißen. Ist es da verwunderlich, wenn man Gleiches mit Gleichem vergelten will? Dass man nicht einfach hinnehmen will, was einem angetan wird.« Die Stimme des Soldaten ist leise geworden.

»Haben Sie schon einmal einen Menschen getötet?«, ertönt es aus dem Off.

Der Mann mit dem Kopfverband tut sich sichtlich schwer mit einer Antwort. Schließlich räuspert er sich. »Sie können mir glauben: Ich war immer gegen sinnlose Gewalt. Aber hier erfahre ich am eigenen Leib, dass manche Probleme nur mit Gewalt zu lösen sind. So schlimm sich das anhört.« Er zögert kurz, dann spricht er sichtlich erregt weiter. »Können Sie sich vorstellen, wie man sich nach einem geglückten Anschlag fühlt? Was für ein Hochgefühl es ist, weil es uns endlich gelungen ist, dem Feind einen Gegenschlag zu verpassen? Aber dieses Gefühl hält nie lange an. Danach ist man furchtbar schnell ernüchtert. Weil man erkennt, dass sich nichts ändert. Nichts. Zurück bleiben nur Tote und Verwundete. Und sehr viel Leid.«

»Vielen Dank«, erfolgt der Kommentar. »Wir danken Ihnen sehr für Ihre Offenheit.«

1. Kapitel

Solange sie denken konnte, ragten die fünf monumentalen Pfeiler wie mahnende Fingerzeige in den Himmel. Mitten in den Weinbergen. Eine Eisenbahnbrücke über das Adenbachtal hatte das einmal werden sollen. Teil einer geplanten Bahnlinie, die jedoch nie vollendet wurde.

Als Robin noch klein war, führte sein liebster Weg die Anhöhe hinauf über den Rotweinwanderweg hin zum Silberbergtunnel, wo man auch heute noch nachempfinden kann, wie die Ahrweiler Bevölkerung gegen Ende des Zweiten Weltkrieges dort Schutz gesucht hat. Der Eingang ist zwar abgesperrt, doch durch das Gitter sieht man zahlreiche Trümmer, die aufgrund einer Sprengung durch die Franzosen während der Besatzungszeit entstanden sind.

Ewig konnte der Kleine dort stehen, die Händchen an den Gitterstäben, hinein in das Dunkel schauend, das man nicht betreten darf. Er wollte genau wissen, was alles dahinter ist, außer den Dingen, die man sehen konnte, und Carolin hatte es ihm, so gut sie es vermochte, erklärt.

Manchmal fragte sie sich, woher das enorme Interesse ihres Sohnes für den Krieg kam. Sie konnten doch alle froh sein, in friedlichen Zeiten zu leben und den Krieg nur aus Erzählungen, Fernsehfilmen und Büchern zu kennen. Befremdet hatte sie ebenfalls, wie detailliert Robin als kleiner Junge Panzer malte, Soldaten mit Maschinengewehren sowie Kanonenrohre, aus denen Pulverdampf quoll.

Martin wusste auch keine rechte Erklärung dafür. »Von mir hat er das jedenfalls nicht«, behauptete er lachend, als Carolin ihn einmal auf das absonderliche Hobby ihres Sohnes ansprach. Martin war überzeugter Pazifist, der als Kriegsdienstverweigerer Ersatzdienst geleistet hatte. Damals, als es noch die Wehrpflicht gab, die man inzwischen glücklicherweise abgeschafft hatte. »Was machst du dir Gedanken. Jeder Junge spielt halt gern mit Pistolen. Das geht vorbei, sobald er kapiert, was man Schlimmes damit anrichten kann.«

Doch so wirklich verlor Robin sein Interesse am Kriegsgeschehen nie. Carolin hatte ihn ein paar Mal dabei ertappt, wie er sich am Computer irgendwelche Kriegsfilme mit grausamem Gemetzel und lautem Kanonendonner reinzog. Sie war schweigend darüber hinweggegangen, hatte nicht gewagt, mit ihm darüber zu sprechen.

Nun lief sie mit schnellen Schritten durch den Garten bis hin zu den Bienenstöcken. Das Gesumm, das schon von Weitem zu hören war, klang angenehm in ihren Ohren. Das warme, sonnige Frühlingswetter hielt nun schon eine ganze Weile an, und das geschäftige Summen und Brummen war ein Zeichen, dass ihre Bienen lebten und gewissenhaft ihre Arbeit verrichteten.

Alle hatten glücklicherweise den Winter schadlos überstanden, im Gegensatz zum letzten Jahr, als sie einige ihrer Völker an diese vermaledeite Varroamilbe verlor. Totenstille hatte da im Stock geherrscht.

Das war ein furchtbarer Anblick gewesen, als sie die Zwischenrähmchen herauszog und feststellte, dass fast alle Waben leer waren. Noch heute gruselte es sie, wenn sie an die steif gewordenen haarigen Tierkörperchen dachte, viele waren zerfallen und verschimmelt, manche steckten wie festgefroren tief in den Zellen, wie um das letzte Futter herauszuholen.

Die Varroamilbe war ein Parasit, der vor ein paar Jahren aus Asien eingeschleppt worden war. Der Schrecken aller Imker. Carolin hatte daraufhin alles äußerst gründlich gesäubert. Der Milbe war sie, nach der letzten Ernte im Spätsommer und vor dem Einfüttern, mit Ameisensäure beigekommen. So gelangte möglichst wenig Chemie in den Honigkreislauf. Vor ein paar Wochen hatte sie die Bienen gegen die Varroa mit Milchsäure eingesprüht. Auch das war unschädlich für die Brut und vertrug sich mit dem Ökosystem. Die durch die Varroa stark geschwächten Völker hatte sie durch Zusammenlegung gerettet. Tatsächlich waren danach alle ihre Bienen unbeschadet geblieben.

Fünf neue Völker hatte sie angeschafft, obwohl Martin mehrfach nachgefragt hatte, ob sie das mit den Bienen nicht lieber sein lassen wollte. Man sehe doch, wie kompliziert und schwierig das sei. Es seien ja nicht nur die Milben, die ihnen übel wollten. Jeden Tag lese man in der Zeitung, dass die Bienen viel anfälliger seien als noch vor ein paar Jahren. Fünf Völker, das sei eine Menge Geld, und woher sie wissen wolle, dass diese überleben würden?

»Eine Garantie auf Leben gibt es nie«, hatte sie mit einem ungewohnt scharfen Ton in der Stimme geantwortet. Sie redete ihm ja auch nicht beim Weinausbau hinein.

Im Grunde tat sie gewissenhaft alles, was in ihrer Macht stand, damit es ihren Bienen gutging. Sie hielt die Stöcke instand und beobachtete mit Freude die kleinen pelzigen Tierchen, die unermüdlich ein und aus flogen, jede mit luftigen gelben Pollen an den Beinchen. In einem guten Jahr konnte sich der Ertrag durchaus sehen lassen. Zumal sie alles verwendete, was die Bienenhaltung hergab, nicht nur den Honig, auch das Wachs, das sie zu Kerzen verarbeitete sowie Propolis, das sie in Tropfenform anbot, oder zusammen mit pflegenden Ölen zu einer wohlriechenden Creme verarbeitete, die gern von ihren Stammkundinnen gekauft wurde. Propolis ist das wertvolle Harz, mit dem die Bienen ihren Stock vor Bakterien und Keimen schützen, das eine nachgewiesene antibiotische Wirkung hat.

Die Streuobstwiese, in der die Bienenkästen aufgestellt waren, lag nahe beim Wohnhaus und bot viel Nahrung für die Bienen. Nicht nur die Bäume, auch Klee und Löwenzahn standen in voller Blüte. Nicht mehr lange, dann würde sie die Frühjahrstracht ernten können.

Ein Leben ohne Bienen konnte sie sich nicht vorstellen, auch wenn es auf dem Weingut von Martins Familie, das auf eine lange Tradition zurückblickte, eigentlich mehr als genug zu tun gab.

Mit einem Mal hörte sie Schritte, die sich näherten.

»Hier bist du, hab ich’s mir doch gleich gedacht«, sagte Martin und blieb in einigem Abstand stehen. Er trug seine guten Jeans und über dem dezent gestreiften Hemd ein Sakko. Mit einer hektischen Geste fuhr er sich durchs rötlichbraun melierte Haar, das noch immer voll war, worauf er ein bisschen stolz war, weil die meisten Männer in seinem Alter mehr oder weniger veritable Glatzen aufwiesen.

Carolin fand es schade, dass ihr Mann ihre Leidenschaft für die Bienen nicht in dem Maße teilte, wie sie sich das gewünscht hätte. In seinen Augen verbrachte sie viel zu viel Zeit mit ihrem Hobby, obwohl er nicht leugnen konnte, dass die Produkte, die sie verkaufte, zusätzliche Einnahmen gewährten.

Einzelne Bienen kamen angeflogen und steuerten auf das Flugloch zu. Martin wich zwei Schritte zurück und wedelte mit den Händen, schlug um sich. »Wieso stürzen die Biester sich immer auf mich?«

»Die stürzen sich doch gar nicht auf dich.« Sie lächelte nachsichtig. »Die wollen nur an dir vorbei. Du bist ihnen im Weg. Fuchtele halt nicht immer so herum und bewahre Ruhe. Dann tun sie dir auch nichts.« Im Umgang mit Bienen war Distanz wichtig. Und Respekt. »Bienen sind grundsätzlich nicht aggressiv«, hatte sie Martin schon oft erklärt. »Wenn man bestimmte Regeln beachtet, wird man nicht gestochen. Sie stechen nur bei Gefahr.«

»Willst du dich nicht langsam für die Proklamation fertig machen?«, fragte er.

»Ist es schon so weit?« Sie war erstaunt. Auch weil sie mal wieder völlig die Zeit vergessen hatte.

Melanie, die Tochter ihrer Freundin Astrid, nahm heute an der Wahl zur Ahrweinkönigin teil. Ein Ereignis, das sie auf keinen Fall verpassen wollte. In diesem Moment spürte sie einen schmerzhaften Stich. Sie hatte nicht aufgepasst. Eine Biene hatte sie in den Unterarm gestochen.

Martin feixte. »Siehst du, jetzt hat es dich auch erwischt.«

»Na und?« Sie lachte, zog den noch zuckenden Stachel vorsichtig aus dem Arm und sog die Wunde aus. »Ausnahmen gibt es immer. Von so einem Stich stirbt man schließlich nicht.«

Sie ging hinter Martin ins Haus, wo im Wohnzimmer der Fernseher lief. Offensichtlich eine Nachrichtensendung.

»Ja, was ist?«, fragte Robin vorwurfsvoll, der sich, wie Martin, ebenfalls in Schale geworfen hatte. »Ich denke, ihr seid längst fertig.«

»Nun hetz mal nicht.« Im Grunde war Carolin froh, dass Robin nicht auf die letzte Minute absagte, hatte er doch noch vor Kurzem lauthals verkündet, dass ihn keine zehn Pferde zu dieser Proklamation bringen würden.

Im Fernseher wurde auf die Prinzenhochzeit hingewiesen. Carolin musste unwillkürlich an die Hochzeit von Harrys Mutter Diana denken, ein Ereignis, das damals die ganze Welt bewegte. Und dann war diese Ehe vollkommen unglücklich verlaufen und Lady Di war auf solch tragische Weise ums Leben gekommen. Das Bild, wie der kleine traurige Harry zusammen mit seinem älteren Bruder hinter dem Sarg herlief, hatte sich tief in ihr Gedächtnis eingebrannt. Nun war Harry erwachsen geworden und stand am Vorabend seiner Hochzeit. Einer, der es gewiss nicht immer leicht im Leben hatte, dachte sie, als sie die Stufen hochlief zu ihrem Schlafzimmer. Sie gönnte ihm alles Glück dieser Welt mit seiner Meghan. Dabei sah er mit seinem Lausbubengrinsen so gar nicht aus wie ein Märchenprinz. Von einem solchen hatte sich Carolin immer Geschichten erträumt. Ein Märchenprinz, der auf einem weißen Pferd geritten kam, mit einem weiten purpurnen Umhang mit Hermelinbesatz und einer goldenen Krone auf dem Kopf. Als sie dieses Bild vor sich sah, musste sie unwillkürlich grinsen. Wie sich so etwas eingeprägt hatte und wie anders die Wirklichkeit war. Allein die Vorstellung, wie unpraktisch es war, mit einer Krone auf dem Kopf durch die Wälder zu reiten, reizte zum Lachen.

Schnell schlüpfte sie in ihr luftiges Sommerkleid, das sie zurechtgelegt hatte, streifte einen passenden Blazer darüber, fuhr sich mit der Bürste durch die brünetten Locken, zupfte ein paar widerspenstige Strähnen zurecht und zog die Lippen nach. Dann ging sie zu den anderen nach unten.

»Vor Kurzem hat der noch so richtig die Sau rausgelassen, so gar nicht prinzenlike«, mokierte sich Martin. »Und jetzt macht er brav das, was von ihm verlangt wird.«

Carolin hätte erwartet, dass Robin etwas Entsprechendes erwiderte, doch er blieb stumm. Überhaupt wirkte er abwesend, wie so oft in letzter Zeit.

»Auch der wildeste Junggeselle wird mal gezähmt, wenn er die richtige Frau trifft«, bemerkte Carolin und beobachtete ihren Sohn von der Seite her.

Robin sah kurz auf und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ist doch eh alles nur Schau.«

»Na, na. Der sieht doch schwer verliebt aus«, wandte Carolin ein.

»Mama. Du glaubst aber auch alles.«

Robins verbitterte Miene machte ihr Sorgen. Seit der Trennung von Melanie hatte er sich sichtlich verändert, war schmäler geworden und hatte kaum Appetit. Schon als Kind hatte er jeglichen Kummer in sich hineingefressen und war nicht bereit, darüber zu sprechen.

»Habt ihr nicht mitgekriegt, wie der sich vor Kurzem noch benommen hat? Der ganzen Welt hat er seinen nackten Allerwertesten gezeigt. Und jetzt soll der brav und bürgerlich geworden sein? Euch kann man wirklich alles erzählen.« Robin legte seine ganze Verachtung in diese Worte.

»Wird nicht jeder mal erwachsen und ruhig?« Martin hatte diese eher rhetorische Frage gestellt. »Wir waren doch auch nicht anders.« Das klang irgendwie schuldbewusst. Carolin wusste, dass ihr Mann auf seine eigene etwas wilde Jugendzeit anspielte.

»Ach ja? Ihr habt in Striplokalen verkehrt? Interessant.« Robins Stimme klang anzüglich.

»Quatsch! Doch nicht in Striplokalen!« Martin stieß diese Worte ein bisschen zu heftig hervor.

»Aber euer lieber Prinz. Weißt du, was der mal zu einer Stripperin gesagt hat? Es sei schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn man einer halbnackten Frau Geldscheine in den Slip stecken würde, auf denen das Gesicht seiner eigenen Oma prangt.«

Wider Willen musste Carolin lachen. »Das hat er gesagt? Da siehst du mal, wie normal der ist – gar kein royaler Etepetete.«

»Der ist nicht zu beneiden. Jedes Wort von ihm wird auf die Goldwaage gelegt. Und künftig auch jedes Wort seiner Auserwählten.« Martin, die Stimme der Vernunft.

»Alles lassen die sich bestimmt nicht vorschreiben. Immerhin hat er sich eine geschiedene Bürgerliche ausgesucht. Noch dazu dunkelhäutig«, antwortete Carolin.

Martin lachte verhalten. »Erst hatte der arme Kerl Druck, der Welt eine Prinzessin zu präsentieren. Jetzt hat sie Druck, dem Königshaus bald viele kleine Prinzen zu gebären.«

»Nun kommt«, sagte Carolin mit einem Blick auf die Uhr. »Wir haben schließlich Wichtigeres zu tun als uns über königliche Pflichten den Kopf zu zerbrechen.«

2. Kapitel

Wenn doch nur alles schon vorüber wäre, dachte Melanie, während sie sich vorsichtig über das blonde Haar strich. Dieser Moderator wollte überhaupt nicht mehr aufhören mit seiner Rede.

Ihre Mutter hatte ihr dabei geholfen, ihr langes Haar kunstvoll hochzustecken, in das sie mit einem Färbemittel einen Goldton zauberte. So konnte sie sich den Friseur sparen. Das maßgeschneiderte rote Kleid allerdings war teuer gewesen. Es soll doch was Besonderes sein, hatte ihre Mutter lächelnd gesagt und ihr das Geld dafür zugesteckt.

Nun stand Melanie auf ungewohnt hohen Hacken und spürte ihre Knie immer weicher werden. Zusammen mit acht anderen Anwärterinnen zitterte sie auf der Bühne und hoffte so sehr, dass sie es sein würde, der man die begehrte Krone aufsetzte.

So lange hatte sie sich auf diesen Tag vorbereitet, hatte Bücher gewälzt, unzählige Weine verkostet und ihre gesamte Clique mit Fachsimpeleien genervt. Inzwischen stieg die Spannung ins Unermessliche.

Elf Juroren hatten mit etlichen, zum Teil recht kniffligen Fragen den Ortsweinköniginnen in einer Fachbefragung auf den Zahn gefühlt. Bereits die Wahl zur Burgundia, wie die Weinkönigin von Ahrweiler bezeichnet wird, war aufregend gewesen. Die Wahl der Gebietsweinkönigin zu gewinnen, bedeutete eine weitere Hürde und war die Voraussetzung für die Teilnahme an der Wahl zur Deutschen Weinkönigin im September. Als Siegerin würde sie sich nicht nur aus der Umklammerung ihrer Mutter lösen können, sondern auch der Enge des Ahrtals entkommen und die Welt kennenlernen. Zumindest ein bisschen. Sie liebte ihre Heimat, gar keine Frage, aber die Welt draußen war allzu verlockend. Auf Weinreisen lernte man immer neue Menschen und andere Kulturen kennen. Englisch und Französisch beherrschte sie. Doch da konnten durchaus ein paar andere Sprachen hinzukommen.

Melanie war bewusst, dass es bei jeder Wahl einer Weinkönigin nicht darauf ankam, nett zu lächeln und hübsch auszusehen. Charme war gefragt, Ausstrahlung und die Kompetenz, mit Fachwissen zu glänzen. Deshalb hatte sie jede ihrer Antworten gut überlegt und tatsächlich auch jede Frage richtig beantworten können. Kurz gezögert hatte sie, als sie einen 2015er Roten verkostete. Nach einem zweiten Schluck bezeichnete sie ihn treffsicher als Spätburgunder, »aufgrund seiner Rubinfarbe, den Kirsch- und Cassisaromen und dem unverkennbaren Holzton«, wie sie begründete. Als sie dann noch erwähnte, dass der Wein sich anfühle wie Tango auf der Zunge tanzen, hatte sie den Eindruck, sämtliche Juroren auf ihrer Seite zu haben, wie sie an deren anerkennenden Mienen ablesen konnte. Auch mit der auf Englisch gestellten Frage nach »important grape varieties of the Ahr valley« hatte sie kein Problem und benannte die Sorten Pinot Noir, Pinot Madeleine und Pinot Blanc. Sämtliche Fragen nach der Erzeugerabfüllung, dem Unterschied zwischen Beeren- und Trockenbeerenauslese, neuen Vermarktungsstrategien oder der bestmöglichen Präsentation der Winzer bei der kommenden Landesgartenschau in der Kreisstadt hatte sie offensichtlich ebenfalls zur Zufriedenheit der Fachjury beantwortet.

Jetzt ließ sie ihre Blicke über ihre Konkurrentinnen schweifen. Sofort brach sich ein kleiner arroganter Gedanke in ihr Bahn: Nicht ihr werdet gewinnen, sondern ich.

Doch schnell unterdrückte sie diesen Impuls. So etwas gehörte sich nicht. Auch im Konkurrenzkampf musste man fair bleiben. Aber es war nun mal so, dass am Ende nur eine gewinnen konnte. Die anderen Anwärterinnen auf die Krone waren mindestens genauso gut vorbereitet wie sie. Und genauso charmant.

Insgesamt hatte sie diese Prüfung schlimmer empfunden als das Abitur, die ganze Zeit hatte sie ihr Herz bis zum Hals klopfen gespürt. Lächeln musste sie allerdings auf die etwas süffisant vorgetragene Frage, was man unter »Domina« verstehe.

»Domina ist keine anrüchige Dame«, hatte sie lächelnd geantwortet, »sondern die Bezeichnung für eine rote, qualitativ hochwertige Neuzüchtung aus Portugieser und Spätburgunder. Der Name kommt aus dem Lateinischen und meint ›Herrin des Hauses‹, was auf die Dominanz der roten Rebsorten hindeutet. Insofern sind die beiden Bedeutungen des Wortes Domina durchaus miteinander verwandt.«

Die schlagfertige Antwort war ebenfalls wohlwollend zur Kenntnis genommen worden.

Melanie hörte kaum auf die Worte des Moderators, der sich in kleinen Scherzen erging. Ihr Blick schweifte über die Zuschauermenge. Vor der Bühne, auf dem historischen Ahrweiler Marktplatz, drängten sich die Zuschauer. Der Marktplatz war wie bei jeder Proklamation zum Festplatz umgewandelt worden. Viele Wein- und Essensstände waren ringsum aufgebaut. Der Kirchturm von St. Laurentius ragte zwischen den mittelalterlichen Fachwerkhäusern empor, vor den Fenstern blühten üppig Geranien in rosa und rot. Viele der Häuser grenzten mit ihren Rückwänden an die vollständig erhaltene Stadtmauer mit ihren vier Toren. Insgesamt war die Altstadt ein nicht nur von Touristen geschätztes Schmuckstück. Auch die Ahrweiler selbst waren stolz auf ihre schöne Stadt.

Zusammen mit der Wahl der Weinkönigin wurde an diesem Freitagabend der Pfingstweinmarkt eröffnet, die Leistungsschau der Winzerinnen und Winzer von der Ahr.

Im Gedränge vor der Bühne bemerkte Melanie ihre Mutter, die ihr lebhaft zuwinkte. Daneben stand Carolin, die ein hübsches Sommerkleid und einen pastellfarbenen Blazer trug, was ungewohnt aussah, da Robins Mutter normalerweise in Arbeitsklamotten herumlief. Sollte sie öfter tragen, dachte Melanie. Steht ihr gut. Robin stand etwas unbeholfen zwischen seinen Eltern und hob kaum den Kopf. Er war also doch gekommen. Das freute sie.

Ihre beiden Mütter waren Freundinnen, seit Melanie denken konnte. Deshalb bezeichnete sie Carolin auch scherzhaft als ihre Zweit-Mutter. Mit einem kleinen Unbehagen dachte sie daran, wie sehr die beiden sich die Allianz ihrer Kinder gewünscht hatten. Doch dann hatte sie allen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Die letzte Zeit war für Robin nicht leicht gewesen, das konnte Melanie gut nachempfinden. Dennoch: Ihr Entschluss stand unumkehrbar fest. Das hatte sie ihm deutlich zu verstehen gegeben. Ob er es inzwischen kapiert hatte?

In der Menge machte sie viele weitere Freunde und Bekannte aus. Simone und Christina waren da, die sich ordentlich aufgebretzelt hatten. Als sich ihre Blicke trafen, reckten beide breit grinsend die Daumen. Auch Ralf war gekommen. Der durchgeknallte Ralf und ewige Klassenclown, der sich über diese »Miss-Vino-Wahl«, wie er es nannte, lustig machte. Neben ihm stand Kai. Sie erinnerte sich daran, wie Kais Vater vor Kurzem vor ihrer Tür aufgetaucht war und ihr irgendwas von Gott und der Bibel erzählen wollte. Es hatte eine Weile gedauert, bis ihr klar wurde, dass es um die Zeugen Jehovas ging.

»Nein, danke«, hatte sie gesagt, schnell die Tür vor seiner Nase zugedrückt und sich furchtbar gewundert. Kai hatte nie erzählt, dass seine Eltern dieser Religionsgemeinschaft angehörten. Andererseits lebte der Vater wohl schon länger nicht mehr bei der Familie. Sie wusste zwar nicht viel von dieser Glaubensrichtung, außer, dass die Zeugen Jehovas vom Weltuntergang überzeugt waren und vorehelichen Sex verteufelten. Kai war ihr immer relativ normal vorgekommen, überhaupt nicht frömmelnd oder verklemmt, und er konnte ziemlich deftige Witze reißen. Wenn sie diese Wahl gewinnen würde, wolle er ihr zu einem neuen Internetauftritt verhelfen, hatte er ihr versprochen.

Ihr Blick glitt suchend durch die Menge. Amir war offensichtlich nicht gekommen. Im Grunde war das auch nicht zu erwarten gewesen. Als Muslim fühlte er sich offensichtlich dazu verpflichtet, allem, was mit Alkohol zusammenhing, fernzubleiben. Das hatte er ihr umständlich zu erklären versucht. Und sie respektierte dies.

Nun streifte Melanies Blick ihre Mitbewerberinnen, die wie sie sehnlich darauf warteten, dass endlich die Anspannung vorbei war und ein Name fiel. Plötzlich wurde sie unsicher. Vielleicht hatte sie doch keine so guten Karten, denn sie war die einzige der Bewerberinnen, die nicht auf einem Weingut aufgewachsen war. Den Juroren hatte sie sich als im Ahrtal tief verwurzelt vorgestellt und selbstbewusst behauptet, dass ihr das Amt der Königin im Blut liege. Hoffentlich wurde ihr das nicht als Arroganz ausgelegt. Aber das Wielandtsche Weingut empfand sie tatsächlich von jeher als ihr zweites Zuhause. Dort im Haus der Freundin ihrer Mutter war sie ein gern gesehener Gast, seit sie ein Kind war.

Vor der Wahl war sie zusammen mit Robin öfter in die Weinberge gegangen als sonst, in der Hoffnung, damit er sie auf etwaige ihr bisher verborgene Details hinwies und sie somit ihr Fachwissen vielleicht noch ein wenig erweiterte.

Es war einfach eine Tatsache: Die Weinberge und das Winzerhandwerk, das sie hauptsächlich durch Robin kennengelernt hatte, faszinierten sie. Es war einmal diese Klarheit in der Anordnung. Die Symmetrie der Reben empfand sie als eine Wohltat fürs Auge. Sie liebte es zu beobachten, wie die knorzigen Weinreben jedes Jahr aufs Neue frische Triebe entwickelten, wie das Geschein zu immer größeren Weinbeeren wuchs, bis sie schließlich reif zum Ernten waren. Die Weinstöcke, deren Wurzeln tief aus der Erde ihre Nahrung holten, konnten uralt werden.

Es gehörte zu ihrem alljährlichen Ritual, zusammen mit den Helfern zur Lese in die Weinberge zu gehen und die prallen Trauben abzuschneiden. Das hatte etwas Sinnliches und weckte Urinstinkte: Man erntete etwas, verarbeitete es und schaffte Vorrat.

Sie hatte tatsächlich schon als Kind heimlich davon geträumt, Weinkönigin zu werden – und nun war die Erfüllung dieses Traums in greifbare Nähe gerückt. Jedes Jahr im September war sie beim Winzerfestumzug dabei gewesen, war dicht hinter dem blumengeschmückten Wagen der amtierenden Weinkönigin hergelaufen und hatte sich insgeheim vorgestellt, dass sie es sei, die den Menschen, die dicht gedrängt am Straßenrand standen, zuwinkte.

Ihr Studium machte ihr zwar einigermaßen Spaß, aber es würde noch mehr Spaß machen, herumzureisen und überall die Vorzüge des Ahrweins zu preisen. Ferne Länder – ihnen galt ihre zweite große Leidenschaft.

Der Moderator machte es wirklich sehr spannend. Nun betonte er die Wichtigkeit des Amtes der Weinkönigin und nannte es das schönste Ehrenamt, das es gab.

Einen Moment fiel Melanie ihr großes Vorbild Julia Klöckner ein, die eine in ihren Augen beispiellose Karriere absolviert und es sogar zur Bundeslandwirtschaftsministerin gebracht hatte. Etwas, was man nie vorausgesehen hätte damals, als sie zuerst zur Naheweinkönigin und im Jahr darauf zur Deutschen Weinkönigin gekürt wurde.

Die Ungeduld steigerte sich ins Unerträgliche. Noch immer redete der Moderator. Der Name …, dachte sie. Sag doch bitte endlich den Namen!

Die derzeit amtierende Ahrweinkönigin nickte ihr aufmunternd zu. Gleichzeitig fiel ihr Blick auf ihre stärkste Konkurrentin, die sie säuerlich anlächelte. Konkurrenz bedeutete nun mal, besser als die anderen zu sein, bei jeder Wahl ging es schließlich darum, die anderen auszustechen.

Melanie wandte den Kopf. Noch einmal sah sie über die Köpfe der Zuschauer. Hoffte, dass sie vielleicht irgendwo ihren Vater entdecken würde. Er wusste, wie wichtig diese Wahl für sie war. Doch sie konnte ihn nirgends ausfindig machen.

Inzwischen hatte sich ihre Mutter ganz nach vorn gedrängelt und Carolin mit sich gezogen.

Anfangs war ihre Mutter gar nicht begeistert gewesen über Melanies Teilnahme. »Dann seh’ ich dich ja noch seltener als bisher«, hatte sie in ihrer eigenen, etwas vorwurfsvollen Art geäußert. Melanie hatte durchaus bemerkt, dass die Schatten unter ihren Augen immer dunkler und die Fältchen um ihren Mund immer tiefer und bitterer wurden. Ihre einst so hübsche und jugendlich wirkende Mutter war in letzter Zeit sichtlich gealtert.

Melanie hatte ihr schon so oft behutsam zu erklären versucht, dass sie erwachsen war, ihren Freiraum brauche und berechtigt sei, ein eigenes Leben zu führen. Doch ihre Mutter klammerte sich an die Tochter und wollte einfach nicht loslassen. Wie hatte sie sich angestellt, als Melanie darauf bestand, in eine eigene Wohnung zu ziehen. Manchmal machte sich Melanie Sorgen um ihre Mutter, die immer mehr vereinsamte, und das nicht erst seit ihr Vater die Familie verlassen hatte. Schlimm, dass sie an ihm kein gutes Haar ließ. Aber auch andere Menschen, die ihr nahestanden, verschreckte sie oft durch unbedachte, verletzende Äußerungen. Glücklicherweise hielt Carolin zu ihr, die für alles Verständnis zu haben schien, auch für so einen schwierigen Menschen wie ihre Mutter.

Nun schien der Moderator zur Sache zu kommen.

Trommelwirbel erklang. Endlich – endlich würde der Name fallen.

»Die Jury überzeugt hat … diesjährige Ahrweinkönigin ist …« Dramatische Pause »… geworden …« Noch eine dramatische Pause. »Melanie Dellinger!«

Johlen, Jubeln und Klatschen. Ungläubig schlug sie die Hände vors Gesicht. Ihr Kopf ruckte herum. Wirklich? Hatte sie richtig gehört? Hatte der Moderator ihren Namen genannt? Oder war sie einer Halluzination aufgesessen? Sie blickte in die Gesichter ihrer Mitbewerberinnen, die ihr zunickten, manche mit gefrorenem Lächeln.

Nein, es war wahr: Sie hatte sich gegen sämtliche Rivalinnen durchgesetzt. Der Moderator kam auf sie zu, umarmte sie und überreichte ihr einen riesigen Blumenstrauß. »Herzliche Gratulation.«

Alle Anspannung fiel in diesem Moment von ihr ab. Sie hatte tatsächlich gewonnen!

Die Zuschauer stießen anhaltende Freudenschreie aus. Ihre Mutter klatschte begeistert in die Hände. Carolin ebenso. Alle jubelten ihr mit strahlenden Gesichtern zu.

Erneuter Trommelwirbel – die Musikkapelle intonierte »Hoch soll sie leben. Drei Mal hoch.«

Alles Weitere geschah fast wie im Traum. Viele der Umstehenden umarmten sie. Ihre Vorgängerin setzte ihr das goldene Krönchen auf. Melanie behielt das Lächeln im Gesicht, das wie festgeklebt schien, und winkte.

»Das Weinvolk tobt«, bemerkte enthusiastisch der Moderator, der ihr das Beste für das künftige Amt und die kommenden Auftritte wünschte. »Ich bin sicher, ach was, ich weiß es ganz genau: Du wirst, was fachliche Dinge angeht, eine Bereicherung für unsere Region sein.«

Nachdem die scheidende Weinkönigin verabschiedet worden war, erwartete man Melanies Dankesrede. Doch alles, was sie für sämtliche Eventualitäten vorbereitet hatte, war aus ihrem Hirn verschwunden. In ihrem Kopf rotierte immer nur dieser eine Satz: »Ich hab’s geschafft. Ich hab’s wirklich geschafft. Ich bin die neue Ahrweinkönigin.«

Mit weichen Knien trat sie ans Mikrofon. »Ich kann’s noch gar nicht so richtig fassen«, brachte sie mühsam hervor und glaubte, ihr Herz müsse aus der Brust springen. Ihre Kehle war eng. Plötzlich fühlte sie, wie eine Träne ihre Wangen hinabrollte. Eine Freudenträne. Sie schluckte. Doch dann gewann sie mehr und mehr an Sicherheit.

»Ich möchte allen von Herzen danken, die dazu beigetragen haben, dass ich heute hier stehe. Dass ich hier stehen darf, darüber bin ich sehr sehr glücklich. Im Grunde ging dieser Tag furchtbar schnell vorbei. Obwohl ich erst dachte, ich überlebe das nicht, zu sehr zerrte das alles an meinen Nerven.«

Sie ließ ihre Blicke über die Menge schweifen, registrierte ein Schmunzeln in den vielen vertrauten Gesichtern.

»Wir können alle sehr dankbar sein für unsere wunderschöne Umgebung. Im Ahrtal aufzuwachsen und in dieser vom Wein geprägten Landschaft zu leben, ist ein Geschenk. Schon als kleines Kind habe ich mich immer gerne im Weingut der Freunde meiner Mutter aufgehalten und hab alle mit meinen Fragen gelöchert.« Sie nickte Carolin lächelnd zu. »Zusammen mit meinem Sandkastenfreund Robin spielte ich zwischen den Weinkisten, half beim Kartonpacken oder sah nach der blubbernden Maische, die gar nicht gut roch.« Sie zwinkerte, lächelte und wusste, sie zog mit solchen Bekenntnissen die Zuschauer auf ihre Seite. »Ich gestehe, ich hab auch manchen verbotenen Schluck gekostet.« Ihre Augen suchten ihre Mutter. »Ja, Mama, manchmal ist es ganz gut, wenn man nicht alles über seine Kinder weiß.«

Eine Bemerkung, die ebenfalls Heiterkeit auslöste.

»Der Wein hat mir anfangs nicht so sehr geschmeckt, das gebe ich gern zu. Aber das änderte sich mit der Zeit. Man wird ja älter. Und schon bald lernte ich die einzelnen Weinsorten voneinander zu unterscheiden. Heute bin ich ein absoluter Genießermensch.«

Die Zuhörer sahen gebannt zu ihr hinauf und hingen ihr an den Lippen. Eloquent erzählte sie davon, wie sie bei ihrer allerersten Lese den Trauben mit einer Bastelschere zu Leibe rückte. »Heute kann ich das besser, und ich bin immer noch gerne bei der Lese dabei. Mir ist es sehr wichtig, mit den Ahrweiler Bürgern, den Winzern und den Gästen der Stadt ins Gespräch zu kommen und diese Leidenschaft für den Wein weiterzugeben.«

Ihr Vater war Weinkenner, auch von ihm hatte sie etliches gelernt. Doch wenn sie das öffentlich sagen würde, wüsste sie den Zorn ihrer Mutter auf sich gerichtet. Es war so schade, dass er diese Wahl nicht miterlebte. Platzen würde er vor Stolz. Obwohl er dieses Getue um den Wein oftmals von der humorigen Seite nahm. Einmal hatte sie ihn gefragt, was einen guten Somelier ausmache. Lachend hatte er geantwortet: »Ein guter Somelier redet den Wein so lange schön, bis der Interessent bereit ist, den doppelten Preis dafür zu zahlen.«

Dass ihr Vater vor gut einem Jahr mit ihr Kontakt aufgenommen hatte, hatte sie ihrer Mutter verschwiegen, aus dem einfachen Grund, weil Melanie sich deren Reaktion nur allzu lebhaft vorstellen konnte.

Immer wieder streiften ihre Blicke über die Zuschauer hinweg. Plötzlich machte ihr Herz einen kleinen Sprung. Da war er! Ihr Vater stand am äußersten Rand der Menge, weit weg von ihrer Mutter und ihren Freunden und sah lächelnd zu ihr hoch. Sein weißer Schopf leuchtete. Sie strahlte, als sie seinen Blick einfing. Am liebsten hätte sie laut »Papa!« gerufen. Sie ließ seinen Blick nicht los, hakte sich für ein paar Sekunden darin fest. Dass er ihren Triumph miterlebte, freute sie ungemein.

Hallo, Mellie,

toll, dass du meine Freundschaftsanfrage angenommen hast. Deine Fragen will ich gern beantworten. Seit ein paar Monaten bin ich hier in Afghanistan. Interessant ist es schon, sich in einem Land aufzuhalten, das nicht nur geografisch mehr als 6.000 Kilometer von daheim entfernt ist. Aber manches ist wirklich sehr krass. Wenn nicht gerade ein Einsatz ansteht, sind die Tage ziemlich öde, da freut man sich über jedes Wort von zu Hause. Gerne demnächst mehr. Micha

3. Kapitel

Ein schöner Tag sollte es werden, dieser Ausflug mit den Kolleginnen. Obwohl Francas betagter Alfa nicht so recht für drei erwachsene Personen ausgerichtet war, hatte sich Clarissa bereit erklärt, sich auf den Rücksitz zu klemmen. »Alter darf vorn sitzen«, hatte sie wenig charmant zu Karin Steinhardt gesagt. Die Kollegin von der Prävention war in mittleren Jahren und jünger als Franca, die sich in diesem Moment wie eine uralte Oma vorkam.

Franca ließ den Motor aufjaulen und jagte das Auto etwas schneller als erlaubt durch die Koblenzer Straßen in Richtung B 9. Der Alfa, von dem sie sich trotz seiner vielen Mängel nicht trennen konnte, kam immer noch schnell auf Hochtouren. Manchmal musste sie den Schaltknüppel regelrecht mit Gewalt zu sich heranziehen, um ihn in den ersten Gang zu bringen und dann langsam hochschalten, ohne dass ihr das Getriebe dieses Manöver übel nahm. Wie lange es der Alfa wohl noch machte, dessen Hege kräftig an ihrem Budget nagte? Doch sie hing an diesem Vehikel, das sie für ihr Leben gern fuhr und um nichts in der Welt eintauschen wollte.

Das Wetter könnte nicht besser sein an diesem strahlenden Maisamstag, an dem die drei Polizistinnen dienstfrei hatten, was so geballt relativ selten vorkam. Franca mochte diese Strecke, die sie viel lieber fuhr als auf der A 61, wo man wenig mitbekam von der Schönheit der Landschaft. Auf der rechten Seite glitzerte der Rhein. Dahinter erhoben sich die Weinberge. Gerade schob sich geräuschvoll ein Frachter vorbei, der eine weiße Wellenfurche hinter sich her zog.

Andernach hatten sie passiert, jetzt folgte Bad Breisig. Hier hatte Franca einen komplizierten Fall bearbeitet. Die Ermittlungen im so genannten Silvestermord waren langwierig gewesen. Als sie an der Abfahrt zum Haus der Aslans vorbeifuhr, schossen die schlimmen Bilder wie schmerzhafte Blitze durch ihren Kopf. Deutlich sah sie das ermordete Ehepaar in dem verräucherten Wohnzimmer liegen. Der Mörder hatte versucht, seine Spuren durch ein Feuer zu vertuschen, was ihm jedoch nicht gelang. Der Mann mit der Kugel im Kopf war Polizist gewesen, ein Kollege aus Andernach. Der Täter saß inzwischen im Gefängnis, wo er so schnell nicht wieder rauskam.

Hinter Bad Breisig wurde die Straße zweispurig. Sie erhöhte die Geschwindigkeit.

»Goldene Meile«, las Clarissa auf einem Hinweisschild, »das klingt, als ob hier der Schatz der Nibelungen versteckt sei.«

Franca warf einen Blick in den Rückspiegel und sah, dass die junge Kollegin ziemlich zusammengekauert auf der Rückbank saß. Ihr rot gefärbtes Haar leuchtete in der einfallenden Sonne wie Feuer.

Karin drehte sich zu Clarissa um. »Ja, das hört sich in der Tat geheimnisvoll an. Hat aber eine unrühmliche Geschichte.«

»Ach ja, und welche?«, wollte Franca wissen. »Ich dachte, das sei ein ganz normales Gewerbegebiet.«

Ab und an verabredete sie sich mit Karin in ihrer karg bemessenen Freizeit zum Walken, hauptsächlich jedoch die Mosel entlang oder auf den Höhenzügen des Westerwaldes. Diese Gegend hatten sie bis jetzt ausgespart.

»Heute ja«, antwortete Karin. »Aber das war nicht immer so. Der Name kommt übrigens daher, weil es mal fruchtbares Ackerland war.«

»Und? Was ist daran merkwürdig?«

»Hier gab es kurz nach dem Krieg ein riesiges Soldatenlager. Das sogenannte Rheinwiesenlager zog sich von Remagen über Sinzig und Bad Breisig bis nach Andernach.«

»Das scheint tatsächlich ziemlich riesig.« Franca streifte die Kollegin mit einem erstaunten Blick.

»Was für Soldaten?«, wollte Clarissa wissen. »Alliierte?«

Karin schüttelte den Kopf. »Hauptsächlich Deutsche«, antwortete sie. »Die Sieger haben hier mehrere Hunderttausend eingepfercht. Unter unsäglichen Verhältnissen. Es muss die Hölle gewesen sein.«

»Nun ja«, sagte Franca gedehnt. »Man darf nicht vergessen, was deutsche Soldaten der Welt angetan haben.«

Karin zuckte mit den Schultern und presste die Lippen zusammen. Eine Weile herrschte Schweigen.

»Dieser Teil der deutschen Geschichte wird mir ewig ein Rätsel bleiben. Wir können froh sein, dass alles längst vorbei ist«, sagte Clarissa schließlich, sichtlich um einen fröhlichen Tonfall bemüht. »Wir leben heute. Freuen wir uns also an diesem schönen Sommertag.«

Nach einem Verteilerkreisel folgte Franca weiter der Beschilderung nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Vegetation war bereits fortgeschritten. An den Straßenrändern blühte es üppig zwischen dem Gras.

»Würde euch ein kleiner Abstecher was ausmachen?«, fragte Karin mit einem Mal. »Da vorn kommt gleich ein Ehrenfriedhof. Könnten wir da mal kurz anhalten?«

»Gibt’s dort was Besonderes?«, fragte Franca erstaunt. Ihr eigentliches Ziel war der Weinort Dernau. Dort wollten sie den Wagen abstellen und ein Stück den Rotweinwanderweg entlanglaufen. Sie waren schon reichlich spät dran.

»Bitte. Nur kurz. Es dauert auch nicht lang. Ich sag Bescheid, wenn die Abzweigung kommt.«

Franca mochte Friedhöfe. Diese kleinen Oasen der Stille mit ihren Gedenkplätzen für die Toten zogen sie magisch an. Sie wollte sich den Ort ganz gern ansehen. Clarissas Gesichtsausdruck jedoch ließ etwas anderes vermuten, wie sie im Rückspiegel erkennen konnte. Doch die junge Kollegin hielt sich mit jeglichen Kommentaren zurück.

Franca streifte Karin mit einem Seitenblick, deren grau melierter Pagenkopf ihr rundliches Gesicht einrahmte. Unter Kollegen war ihr fröhliches Wesen beliebt. Aber Franca wusste, dass sie das Leben auch von einer anderen, sehr ernsten Seite her kannte. Jahrelang hatte sie ihren demenzkranken Vater gepflegt, etwas, was Franca bewunderte, weil sie sich vorstellen konnte, wie viel Kraft das Karin abverlangt haben musste. Zusätzlich zu ihrem nicht gerade stressfreien Berufsleben. Auch ihrer Ehe hatte diese Belastung nicht gutgetan. Sie war, wie Franca, seit geraumer Zeit geschieden.

»Fahr hier schon mal langsamer. Da vorn geht’s ab.«

Gleich hinter dem Ortseingangsschild Bad Bodendorf bog Franca links in einen asphaltierten Weg ein und fuhr ein kurzes Stück zwischen Feldern hindurch bis zum Eingangsportal des Gedenkfriedhofs. Sie stellte den Alfa auf dem kleinen Parkplatz ab. Alle stiegen aus. Clarissa reckte die Glieder und streckte sich vernehmlich.

»Ich hab dich gewarnt«, sagte Franca. »Der Rücksitz ist ziemlich unbequem.«

»Schon gut«, meinte Clarissa und rieb sich den Nacken. »War ja keine Weltreise.«

»Wir können uns gern abwechseln«, meinte Karin, die die größte der drei Frauen war.

Franca lachte laut. »Ich glaube, das ist keine gute Idee.«