Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

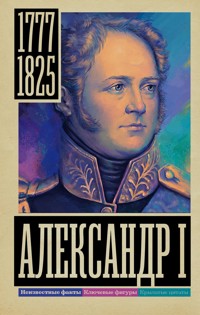

- Herausgeber: АСТ

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Самая полная биография

- Sprache: Russisch

Александр I – любимец Екатерины Великой, отцеубийца, либерал, желавший принять конституцию, и консерватор, готовый противостоять вольнодумству Европы, а может, старец Феодор Кузьмич, бежавший от тягот государственной деятельности? Каким мы знаем Александра Павловича и каким он былна самом деле? Книга серии «Самая полная биография», которую вы держите в руках, откроет тайны императора Александра, расскажет о личной и общественной жизни, а также захватит воображение атмосферой XIX века…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 665

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Александр Николаевич Архангельский Александр I

* * *

© Александр Архангельский, 2024

© ООО Издательство АСТ, 2024

* * *

Высказывания Александра Первого

«В наших делах господствует неимоверный беспорядок, грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя… стремится лишь к расширению своих пределов. При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправлять укоренившиеся в нем злоупотребления?.. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого неприглядного поприща (я не могу еще положительно назначить время отречения) поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая свое счастие в обществе друзей и в изучении природы».

«Я всегда питал высокое уважение к Вашему народу, который сумел самым благородным образом воспользоваться своей независимостью, выработав себе свободную и мудрую конституцию, обеспечивающую счастье всем и каждому».

«…Благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами: существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот-навыворот… Мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены… Если когда-либо придет и мой черед царствовать, то вместо добровольного изгнания себя, я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкою в руках каких-либо безумцев… Это было бы лучшим образцом революции, так как она была бы произведена законною властию, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы законченаи нация избрала бы своих представителей…»

«…Мечты оказались слишком пагубными для целой Европы; пора бы, чтобы они перестали руководить кабинетами и чтобы наконец соблаговолили видеть вещи такими, какими оне являются в действительности, и удерживались от всяких предубеждений…

…Поступить иначе значило бы изменить своему долгу, чтобы погнаться за грустным преимуществом оказаться в согласии с этим „что скажут?“»…

«Я не ослепляюсь мечтами; я знаю, в какой мере император Наполеон великий полководец, но на моей стороне, как видите, пространство и время. Во всей этой враждебной для вас земле нет такого отдаленного угла, куда бы я не отступил, нет такого пункта, который я не стал бы защищать, прежде чем согласиться заключить постыдный мир. Я не начну войны, но не положу оружия, пока хоть один неприятельский солдат будет оставаться в России».

«Обстоятельства требуют, чтобы на время мы расстались. Во всякое другое время я бы употребил год или даже два, чтобы исследовать истину полученных мною против тебя обвинений и нареканий. Теперь же, когда неприятель готов войти в пределы России, я обязан моим подданным удалить тебя от себя. Возвратись домой, там узнаешь остальное. Прощай!»

«Болезненная и великая не для одних вас, но для всего Отечества потеря! Не вы одни проливаете о нем слезы: с вами плачу я и плачет вся Россия. Бог, позвавший его к себе, да утешит вас тем, что имя и дела его остаются бессмертными. Благодарное отечество не забудет никогда заслуг его».

«…[Священный] Союз вовсе не наше дело, а дело Божие… Нужно предоставить каждому христианину испытать на себе действие Слова Божия… Конечно, воздействие его на людей крайне разнообразно… но в этом разнообразии кроется единство, и вот главное условие преуспеяния церквей и государств…».

«…я решил отказаться от лежащих на мне обязанностей и удалиться от мира… считаю долгом удалиться вовремя… все это случится не тотчас, и… несколько лет пройдет, может быть, прежде, нежели он приведет в исполнение свой план; затем он оставит нас одних».

«Не мне подобает карать».

Интересные факты из жизни Александра Первого

Бабушка Александра Павловича, Екатерина Великая, всерьез обдумывала возможность передать трон мимо сына, Павла Петровича, внуку, Александру. Что не улучшило отношения отца и сына.

Она же наметила «греческий проект», согласно которому старший внук должен занять российский трон, а младший (Константин) – греческий. Проект не осуществился.

Великих князей воспитывал убежденный демократ и сторонник революции Ф. Ц. Лагарп.

Князь Адам Чарторыйский, на которого Александр возложил обязанности министра иностранных дел, многими в Польше рассматривался как реальный кандидат на польский трон.

Всероссийский самодержец начал читать Священное Писание в ночь, когда узнал об оставлении Москвы.

Аракчеев появился в жизни Александра Первого не после, а задолго до войны 1812 года, одновременно с реформатором Сперанским. И представил в 1818 году план поэтапного освобождения крестьян.

Когда тело Александра Первого доставили в Петербург из Таганрога, крышку гроба сняли. И по одному свидетельству, вдовствующая императрица-мать воскликнула: «Я узнаю его, это мой дорогой сын Александр», по другому – сказала: «О, как он изменился! я не узнаю его».

Спустя три десятилетия с лишним в столицах стали распространяться сведения о том, что Александр Первый не умер в Таганроге в 1825 году, а ушел в Сибирь искупать вину отцеубийства – и жил под именем старца Федора Кузьмича (Козьмича).

Лев Толстой очень интересовался этим сюжетом, собирался писать роман об уходе царя с трона и связывал свои планы ухода из Ясной Поляны с преданием о старце Федоре Кузьмиче.

Главные люди в жизни Александра Первого

Аракчеев Алексей Андреевич, граф (1769–1834). Был генералом от артиллерии, военным министром, главным начальником военных поселений. Надежный исполнитель воли императора, центр притяжения консервативных сил, при этом автор плана поэтапного освобождения крестьян. Враг Сперанского, унижающий покровитель Карамзина. Николаем Первым отставлен со всех постов.

Барклай де Толли Михаил Богданович, князь (1761–1816). Прирожденный полководец, был военным министром, генерал-фельдмаршалом, автором плана отступательной войны. До назначения Кутузова (после отъезда императора Александра Первого из армии) был фактическим главкомом русской армии, но подтверждения полномочий не получил. Был использован в качестве громоотвода во время неудачного начала Отечественной войны, поставлен под моральный удар народного недовольства.

Голицын Александр Николаевич, князь (1773–1744). Ближайший сотрудник Александра, вместе с ним перешедший с вольтерьянских позиций первой половины царствования на клерикальные – второй. Под его началом Рунич и Магницкий устроили разгром университетов; в то же время сыграл важную роль в деле перевода Священного Писания на современный русский язык. Обер-прокурор Священного синода, впоследствии министр духовных дел народного просвещения.

Екатерина Вторая (Екатерина Великая), российская императрица (1729–1796); годы правления – 1762–1796. К власти пришла в результате дворцового переворота. Подавила пугачевское восстание. Разделяла принципы просвещенного абсолютизма, состояла в переписке с Вольтером, что не помешало ей приговорить Радищева к смерти (заменено ссылкой) за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».

Елизавета Алексеевна, российская императрица, жена Александра I, урожденная Луиза Мария Августа Баденская (1779–1826). Начавшийся счастливо брак быстро привел к охлаждению; примирение произошло в самом конце жизни. С Елизаветой оппозиционные круги связывали странные политические надежды.

Карамзин Николай Михайлович, основоположник русской классической прозы (повесть «Бедная Лиза»), издатель, придворный историограф, автор нескольких записок Александру I, граф (1766–1826). Несмотря на западнические принципы в литературе, в историософии и политике придерживался консервативных идеалов, был противником восстановления Польши.

Константин Павлович, великий князь, брат Александра I, второй в очереди на наследование престола (1779–1831). Генерал-инспектор всей кавалерии, командир Гвардейского корпуса. Наместник Царства Польского, свергнутый поляками. Решившись на морганатический брак с Иоанной Грудзинской, подписал отречение от права на престол, о чем публично объявлено не было, что во многом стало поводом для восстания на Сенатской площади.

Кутузов-Смоленский Михаил Илларионович, полководец, символ народной победы в Отечественной войне, генерал-фельдмаршал, светлейший князь (1745–1813). Будучи назначен главнокомандующим, взял за основу план «отступательной войны» Барклая де Толли, сумел реализовать его, создать в войсках ощущение победы в ключевом сражении на поле Бородина.

Лагарп Фредерик Сезар [де], швейцарский воспитатель великих князей Александра и Константина (1754–1838). Сторонник Великой французской революции, пытавшийся втянуть бернское правительство в революционные процессы. Когда это стало известно при дворе, был отставлен от должности. Впоследствии вошел в директорию революционной Гельветической республики.

Меттерних Клеменс фон, австрийский дипломат (1773–1859). Министр иностранных дел, политик, сыгравший огромную роль в формировании нового антилиберального миропорядка после Французской революции и Наполеоновских войн. Основной организатор, во многом идеолог Венского конгресса 1815 года и череды других европейских конгрессов. Сделал ставку на Османскую империю и отговорил Александра I от поддержки греческого восстания и защиты единоверцев.

Милорадович Михаил Андреевич, генерал от инфантерии, герой Отечественной войны (1771–1824). Генерал-губернатор Санкт-Петербурга; Пушкин в разговоре с Милорадовичем признал авторство ряда неподцензурных текстов. Во время восстания на Сенатской площади пытался лично остановить восставшие войска, был смертельно ранен декабристом Каховским.

Нарышкина Мария Антоновна, фрейлина, урожденная княжна Святополк-Четвертинская (1779–1854). Будучи женой обер-егермейстера Дмитрия Львовича Нарышкина, стала фавориткой Александра Первого; роман продлился почти 15 лет. Считается, что сестра Нарышкиной Жанетта была фавориткой младшего брата царя, Константина. В 1813 году Мария Антоновна прекратила любовную связь с Александром и уехала из России; в 1824 году их общая дочь София умерла.

Николай I Павлович, всероссийский самодержец, младший брат Александра Первого (1796–1855). Годы правления – 1825–1855. Третий в очереди на престол, Николай был вынужден воцариться, поскольку Константин заранее тайно отрекся от короны. Воцарение сопровождалось трагическими сбоями – двойным принесением присяги, восстанием на Сенатской площади, казнью пятерых участников тайных обществ, лишением сословных прав и ссылкой десятков декабристов в Сибирь и на Кавказ, преследованием их жен. Финал – поражение в Крымской войне.

Павел I Петрович, всероссийский самодержец (1754–1801). Годы правления 1796–1801. Сын Екатерины Великой и Петра III. Великий магистр Мальтийского ордена. Пытался уменьшить объем дворянских прав, ограничить крепостничество, упорядочить финансы, ввел серебряное обеспечение рубля, резко сократил расходы на двор, заметно – на флот и отчасти на армию. Непредсказуемый характер, спонтанность и мелочность в проведении реформ вызвали отторжение элит; в результате заговора во главе с сыном, будущим императором Александром Первым, погиб.

Панин Никита Петрович, вице-канцлер, инициатор покушения на Павла Первого (1770–1837); был послом в Берлине, поддерживал идею сближения с Австрией и Британией в противовес Франции. Именно Панин первым предложил великому князю Александру принять участие в заговоре против отца, но поскольку попал в опалу, в самом покушении участия не принимал.

Сперанский Михаил Михайлович, первый Государственный секретарь империи, кодификатор русского законодательства (1772–1839). Пытался реформировать систему государственного управления, потерпел сокрушительное поражение, накануне Отечественной войны фактически обвинен в измене и отправлен в ссылку. Отчасти вернул расположение царя, был пензенским губернатором, генерал-губернатором Сибири.

Талейран-Перигор Шарль-Морис де, князь Беневентский, французский министр иностранных дел при трех режимах (1754–1838). Священник, впоследствии епископ Галликанской церкви – и одновременно отлучен папой римским от церкви за революционную деятельность. На послевоенном Венском конгрессе предложил придерживаться принципа легитимизма, то есть признания исторического права династий на решение основных принципов государственного устройства.

Филарет (Дроздов), митрополит Московский (1783–1867). Мирское имя Василий. Канонизирован Русской православной церковью за просветительский подвиг, руководство переводом Священного Писания на современный русский язык. Летом 1823 года по поручению Александра I подготовил манифест о переходе прав на престол к великому князю Николаю Павловичу. Будучи противником отмены крепостного права, тем не менее выполнил поручение царя и составил окончательный вариант Манифеста 19 февраля 1861 года.

Чарторыйский Адам Ежи, польский князь, российский государственный деятель (1770–1861). Товарищ юности Александра Первого; входил в его «негласный комитет», где составлялась программа либеральных реформ, – в комитет также входили князь В. Кочубей, граф П. Строганов, Н. Новосильцев. Был министром иностранных дел Российской империи. Позже уехал за границу, сохранив за собой лишь руководство Виленским учебным округом. Впоследствии, во время ноябрьского восстания 1830 года, – глава польского Национального правительства.

Неизвестный художник. Александр I в юности. Гравюра. 1790-е

Александр Рослин. Портрет Екатерины II. 1780-е

Герхардт фон Кюгельген. Портрет Павла I с семьей. 1800

Часть первая Первому – Вторая (Роман воспитания)

«От сего наводнения освобождены были токмо Литейная и Выборгская части города; в частях же, понятых водою, оно и в маловременном своем продолжении причинило весьма великий вред. Суда были занесены на берег. Небольшой купеческий корабль проплыл мимо Зимнего Дворца, через каменную набережную… По всем почти улицам, даже и по Невской перспективе, ездили на маленьких шлюпках. Множество оград и заборов опрокинуты были; малые деревянные домы искривились от жестокого сотрясения, ими претерпленного; даже некоторые самые маленькие хижинки носились по воде, и одна изба переплыла на противоположный берег реки… Сие наводнение случилось во время ночи, потому и множество людей и скотов пропало».

Предположительно – Корнелиус Хойер. Великий князь Павел Петрович и Великая княгиня Мария Федоровна с сыновьями. 1780

Царь или дитя?

ГОД 1777.

Декабрь. 12.

10 ч. 45 мин.

Санкт-Петербург.

Великая княгиня Мария Феодоровна, немецкая жена наследника российского престола Павла Петровича, разрешилась от бремени сыном-первенцем.

«О сем великом благополучном происшествии возвещено жителям столицы 201 пушечным выстрелом с крепостей Петропавловской и Адмиралтейской, а в придворной большой церкви отправлено с коленопреклонением благодарственное молебствие».

«…жаль, что волшебницы вышли из моды; оне одаряли ребенка чем хотели; я бы поднесла им богатые подарки и шепнула бы им на ухо: сударыни, естественности, немножко естественности, а уж опытность доделает почти все остальное».

В России царей любят, но относятся к ним строго. Чтобы стать русским царем не только по имени, но и по существу, мало родиться во дворце. Нужно подтвердить свою предызбранность на царство «от века»; желательно также иметь царский знак. Родимое пятно в форме орла во всю спину, солнечный символ, волосы на груди крестом.

В 1822 году мещанин Старцев известит государя императора Александра Павловича о сибирской встрече с красноярцем Афанасием Петровым: «…известно мне, что он на теле своем имеет на крыльцах между лопатками возложенный крест, который никто из подданных Ваших иметь не может, кроме Высочайшей власти, а потому уповательно и на груди таковой иметь должен; по таковому имении возложенного на теле его креста быть должен не простолюдин и не из дворян и едва ли не родитель Вашего Императорского Величества…»[4]

Извещению дадут ход, Петрова доставят в столицу, официально изучат, чем-то в его крыльцах не удовлетворятся и вместе с мещанином Старцевым отправят на поселение в город Тобольск.

Пройдет еще несколько лет. В 1844-м крестьянин Клюкин встретит в бане цесаревича Константина Павловича и сочтет своим гражданским долгом сообщить Николаю Первому: «…и видел у него грудь, обросшую волосами крестом, чего ни у одного человека не царской крови нет…»[5]

Но в 1777-м до волос на груди еще далеко. У младенца и на голове их почти нет. Пределы его царства – плетеные стенки спальной корзины. В этом царстве не бывает самозванцев, а потому не требуют и доказательств. Здесь каждый зван и каждый призван.

Корзина стоит в беспокойных покоях Зимнего дворца. Окна всегда открыты, и в отведенные часы поблизости с пристани палят пушки. Младенец глохнет на левое ухо (глухота обнаружится позже), зато привыкает к сокрушительной музыке Истории. Медленно грубеющей на сквозняке кожей он ощущает, что История холодна и что от нее никому не укрыться. Что делать? Столица ему достанется северная, дворец – Зимний, и только сад для прогулок будет Летним.

Он не умеет еще говорить, а уже включен в состав отдаленного государственного проекта. Его не просто пеленают, купают, укладывают; нет – всякое действие, над ним совершаемое, наделено смыслом и целью, подлежит прочтению.

Корзина неподвижна и устойчива – в противоположность люльке, в которой предыдущая государыня Елизавета Петровна укачивала Павла Петровича. Сына Павла Екатерина терпеть не может; внука Александра обожает. Холодная ванна (вода для купания приносится накануне и более не подогревается) противостоит парной педагогике Елизаветы. Ножки без чулок, любимое платьице («очень коротенькая рубашечка и маленький вязаный, очень широкий жилетик», Екатерина – Гримму) призваны напоминать о плачевных последствиях укутываний Павла. Александр «не знает простуды, он полон, велик, здоров и очень весел, не имеет еще ни одного зуба и не кричит почти никогда» (из того же письма).

Имя, фамилия, отчество

Рождаясь в мир, будущий русский царь, как всякий человек, не имеет ничего, даже имени. Но фамилией он обладает по праву рождения, по праву рода.

Романовы – не самый древний из дворянских родов России; среди слухов 1825–1826 годов, порожденных известием о кончине царя вдали от столиц, будет и такой, сообщенный солдатом музыкальной команды Евдокимом «любезнейшему другу»:

«Однажды сказал граф Воронцов Государю: „Что ваш за род Романов – существуете на свете сто сорок лет, а мой род графской – 900 лет, так мне должно быть царем, а ты самозванец“. Этот граф установил закон масонской веры и закон республики. У него уже сделаны были знамя вышиты золотом; корона Российской державы опровергнута была вниз головами. И хотел он быть королем республики»[6].

Королем республики Александр I быть не хотел (скорее уж республиканцем на троне). И опровергать вниз головами корону российской державы не собирался. (Хотя, может быть, и опровергнул.) Он просто родился Романовым, и, значит, змеиная мудрость патриарха Филарета, голубиная нежность юного Михаила Феодоровича, страшная мощь Петра, версальский размах Екатерины не были для него чем-то посторонним, до него не касающимся. Он родился Романовым – и, стало быть, сыноубийство, совершенное Великим Петром, и мужеубийство, попущенное Великой Екатериной, были для него кровавой частью кровного наследства, долговым обязательством рода. Он родился Романовым – и породнился с большинством владетельных домов Европы, особенно немецких.

ГОД 1777.

Месяц тот же. 20.

В большой церкви Зимнего дворца духовником Екатерины Великой о. Иоанном Панфиловым совершено таинство крещения; сын наследника наречен Александром – в честь св. благоверного князя Александра Невского. Восприемницей стала императрица, заочными восприемниками были император римский Иосиф и король прусский Фридрих Великий.

…Проходит несколько времени – и границы владений младенца раздвигаются. Он царствует, лежа на боку, в очень широкой железной кроватке, на кожаном матрасе. Кроватка стоит все в тех же покоях Зимнего. Зимний – в центре Петербурга. Петербург – в центре России. Россия – если и не стоит в центре мира, то должна стать. И станет. Это замысел бабушки, громадный и величественный, как сама она. Внуки – и прежде всего старший – часть этого замысла, осуществлению которого ничто не должно мешать. Помехи следует устранить.

Первая из них – недостойные младенца и не включенные в замысел родители. Марии Феодоровне и Павлу Петровичу не благословлено часто видеться с сыновьями. Позже, когда они захотят взять детей в путешествие по Европе, им это не позволят сделать. Напротив, едва они воспротивятся поездке Александра и его младшего брата Константина (родившегося 27 апреля 1779 года) вместе с Екатериной в Крым, им будет жестко указано на пределы их власти. Дело родителей – рожать, остальное – не их дело.

Затем необходимо властной лаской размягчить младенческую волю, мягкой, сладко пахнущей рукой размять глину, придать ей нужную форму и в должный момент обжечь, закалить, возвратить твердость. Сквозной мотив екатерининских писем Гримму – власть над личностью старшего внука и счастливое упоение этой властью.

«Я все могу из него делать…» (от 29 мая 1779 г.);

«…мне говорят, что я вырабатываю из него забавного мальчугана, который готов делать все, что я захочу… Все кричат, что бабушка делает чудеса, все требуют, чтобы мы продолжали вместе играть» (от 5 июля 1779 г.);

«…это забавный мальчуган, которому доставляет удовольствие принимать все, что я ни делаю…» (от 14 июля 1779 г.);

«…слово бабушки – это наше самое дорогое слово, и ему мы более всего верим» (от 7 сентября 1780 г.).

Но все это – после. Первым же шагом на избранном Екатериной пути стало наречение имени.

Гримму императрица объясняла свой выбор так: «Великая княгиня только что родила сына, который в честь святого Александра Невского получил громкое имя Александр… Aber, mein Gott, was wird aus dem Jungen werden? (О, мой Бог, что-то получится из этого мальчика? (нем.)). Меня утешают Бейль и отец Тристрама Шенди, который считал, что имя влияет на предмет, им обозначаемый. Гордец! Что до нашего имени, уж оно-то прославлено: его носил даже кое-кто из матадоров!»[7]

Версия сколь красивая, столь и пошлая, уравнивающая в правах покровительства святого и «кое-кого из матадоров».

На деле все обстояло куда сложнее.

В «монарших святцах» XVIII столетия среди мужских имен не было Александра (как не было и Константина, и Николая). Сознательно отступая от этой традиции, Екатерина тем самым указывала европейскому миру на новый вектор российской политики, новое измерение российского исторического бытия. «Греческое», «константинопольское» имя. Не столько о святом благоверном князе Александре Невском, сколько о расширившем границы своей власти Александре Македонском и закрепившем свое безграничье Константине Великом должны были напомнать прозванья двух старших ее внуков; об устремлении на бывший греческий, ныне турецкий восток европейской цивилизации. Наречение молодой великокняжеской поросли предваряло и предрекало неизбежное расширение российской сферы влияния, создание Греческой империи со столицей в Константинополе, «малое» коронование Константина под неформальным покровительством «большого» венценосца Александра. Эти задачи стояли для Екатерины в одном ряду с присоединением Крыма. Недаром так настаивала она на том, чтобы внуки сопровождали ее в знаменитой «потемкинской» поездке по Крыму[8].

Замысел был понят – и не только адресатами Екатерины, французскими энциклопедистами и европейскими государями. Характерен анекдот, позже записанный поэтом Петром Андреевичем Вяземским:

«…<Иван Иваныч> Дмитриев гулял по Московскому Кремлю в марте месяце 1801 г. Видит он необыкновенное движение по площади и спрашивает старого солдата, что это значит. „Да съезжаются, – говорит он, – присягать Государю“. – „Как присягать и какому Государю?“ – „Новому“. – „Что ты, рехнулся, что ли?“ – „Да, императору Александру“. – „Какому Александру?“ – спрашивает Дмитриев, все более и более удивленный и испуганный словами солдата. „Да Александру Македонскому, что ли!“ – отвечает солдат»[9].

Вероисповедание

Протоиерей Андрей Сомборский, наставлявший будущего государя в вопросах веры, четырнадцать лет провел в Англии. Женат был на девице Елисавете Филдинг. Брил бороду. Ходил в цивильном платье, принадлежал к хорошему обществу. Составил план Царскосельского сада. Богословских споров не любил, полагая, что «одобрения и беспристрастные свидетельства Высочайших Особ должны теперь положить единый и ясный смысл на оные многоразличные толкования» (из письма митрополиту Амвросию)[10]. Воспитанник отца Андрея Священного Писания не читал вплоть до 1812 года. Он любил православное богослужение, обряд исполнял, но в тонкости церковных смыслов не вникал и был полувером – как большинство состоявших при дворе современников.

Это и само по себе нехорошо; когда же дело касается царской власти в России – становится и вовсе плохо.

Царь призывается на царство в исключительно редких, исключительно страшных случаях. Смерть бездетного монарха, смута безначалия, убиение малолетнего наследника престола – малоприятный фон династийных торжеств по случаю смены правящего дома. Мелочная борьба знатных родов, интриги, устранение конкурентов, покупка голосов – неизбежные составляющие такой смены. И все же избрание есть поручение; должно его исполнить. Тот, кого соборяне избрали (точнее было бы сказать – возвели) на трон, есть Избранник, доверенное лицо народа. Чин помазания на царство не просто «закрепляет» это положение, не просто дарует церковное благословение, но через одно из таинств подтверждает соответствие земного избрания небесной предызбранности. Во Вселенной (значит, и в незримой небесной России, во Святой Руси) царствует Христос; на царство в России земной поставляется Его наместник, русский царь.

Основатель династии опирается на волю Собора. Если, не дай бог, личная вера его пошатнется, непосредственная – через молитву – связь с Источником благодати будет утрачена, останется хотя бы вторая «подпора», снизу.

Для его детей, его внуков и правнуков, которым соборная клятва на верность дается впрок, когда их нет еще и в помине, – все сложнее, все опаснее, все трагичнее.

Только спокойная, глубокая, возвышенная и простая вера в Бога, «доверенность к Творцу» обеспечивают им сознание своей монаршей правоты. Именно – спокойная, глубокая, возвышенная и простая. Это условие совокупно необходимое и достаточное.

Стоит царю утратить спокойствие и простоту веры, позволить себе отдаться религиозной истерике или хотя бы погрузиться в монашеское созерцание, как вверенная его неразумному попечению страна оказывается на грани катастрофы, – как это было во времена слишком своевольного Ивана Грозного и слишком смиренного Феодора Иоанновича. И стоит монарху потерять глубину и высоту веры, как на краю катастрофы оказывается он сам. Кто он такой и каким образом взнесен над людьми? Почему они – его подданные? Чем по существу отличен само-держец от само-званца? Утвердительная формула монаршей власти («Мы, Божией милостию…») берется в скобки и венчается знаком вопроса.

ГОД 1778.

с. Дивеево.

Помещица села Дивеева (55 верст от Арзамаса и 24 от Арбатова) г-жа Жданова жертвует 1300 квадратных сажен усадебной господской земли на устроение женской обители. Близ Дивеева живет вдова-полковница Агафия Семеновна Мельгунова, в тайном монашестве мать Александра. Место указано ей в видении Пресвятой Богородицей около 1760 года.

«…и вот здесь предел, который Божественным Промыслом положен тебе: живи и угождай здесь Господу Богу до конца дней твоих, и Я всегда буду с тобою, и всегда буду посещать место это и в пределе твоего жительства Я осную здесь такую обитель Мою, равной которой не было, нет и не будет никогда на свете: это четвертый жребий Мой во Вселенной. И как звезды небесные и как песок морской умножу Я тут служащих Господу Богу, и Меня Приснодеву Матерь света и Сына Моего Иисуса Христа величающих: и благодать Всесвятого Духа Божия и обилие всех благ земных и небесных, с малыми трудами человеческими, не оскудеют от этого места Моего возлюбленного!» «Живи и угождай здесь Богу до конца дней своих…»

«…разнопоместное и чересполосное село Дивеево было тогда весьма неудобно для житья монахине, ищущей молитвенного покоя. Постоянный шум от стечения большого числа рабочих на открытых здесь заводах, добывавших железную руду, ссоры, драки, разбои – все это давало всей местности особый характер, неприязненный для всего мирного, святого и божественного»[11].

Ноябрь. 20.

Саров.

Канун праздника Введения Пресвятыя Богородицы во храм.

В Саровский мужской монастырь, расположенный в нескольких верстах от Дивеева, среди дремучего соснового леса, на горе, подобной Афонской и омываемой с трех сторон реками Сатисом и Саровкою, по совету киево-печерского старца Досифея поступает послушником двадцатичетырехлетний Прохор Мошнин, выходец из курских купцов.

Хорошо еще (хорошо?), если царь достаточно весел и игрив, чтобы красиво разыграть отсутствующий смысл своего царства; чтобы беззаботно пить и веселиться, покуда смертию да не умрет. А если – излишне тонок и впечатлителен? А если – изломан и смыслолюбив? Тогда горе ему. Вся жизнь его будет превращена в сплошное несчастье и несозревшие надежды; он увидит вокруг себя то же, что видит и боголюбивый государь, – взаимное пожирание сановных самолюбий, пышное ничтожество придворной жизни, зависть, пороки, тщету, разврат, жестокость, ложь, ложь, ложь! Но увидит – в отличие от него – только это. И, говоря стихами юного Пушкина, станет мыслить об одном: «С развратным городом не лучше ль нам проститься, / Где все продажное: законы, правота, / И консул, и трибун, и честь, и красота?» А подданные начнут сомневаться: да подлинно, царь ли это? Не подменен ли? И где тогда его царские знаки?

ГОД 1783.

Август. 6.

Великому князю Павлу Петровичу подарено имение Гатчино близ Павловска. Вскоре здесь образованы полупотешные Гатчинские войска, подчиняющиеся Павлу Петровичу. С 1792 года при Гатчине состоит офицером артиллерист Алексей Аракчеев.

«…толикия проказы позволялись наследнику ради того, чтобы он был чем-нибудь занят и не помышлял бы о правлении государством»[12].

Образование

Неполное, невысшее, среднее.

Екатерина позаботилась о том, чтобы умные (слишком умные) педагоги не превратились в негласных регентов и политических ходатаев «от имени и по поручению» ученика – как то случилось с пестунами Павла Петровича. Поэтому главной заботой генерал-адъютанта Николая Ивановича Салтыкова было «предохранить их (великих князей. – А. А.) от сквозного ветра и засорения желудка»[13]. Основной задачей помощника Салтыкова генерал-майора Александра Яковлевича Протасова было помочь в предохранении от засорения желудка и сквозного ветра. Предназначением отца протоиерея Андрея Сомборского – преподавание Закона Божия. Математику, впрочем, преподавал славный Массой, географию и естествознание – знаменитый Паллас, физику – ученейший Крафт, а русскую историю и словесность – добрейший Михаил Никитич Муравьев, отец и дядя активнейших участников декабрьского мятежа 1825 года, а также дядя поэта Константина Батюшкова.

Александр Павлович ленив, непостоянен, несистематичен, а любимые предметы всех непостоянных и ленивых детей – музыку и поэзию – бабушка преподавать не разрешила (план! план!). Так что ему скучно и грустно в учебном классе. Учителя им недовольны.

Зато им, кажется, доволен воспитатель, а бабушка довольна воспитателем; отец – недоволен всеми.

ГОД 1784.

Март. 13.

Екатерина II завершает Наставление о воспитании Великих князей и педагогический рескрипт «Записки касательно Российской истории».

Июнь. 10.

Прибывший в Россию полутора годами раньше и состоявший при Великих князьях учителем французского языка швейцарский адвокат Фридрих-Цезарь Лагарп [La Harphe] (1754–1838) подает императрице педагогическую записку, скроенную по лекалу ее же Наставления. Записка имеет успех; Лагарп назначен воспитателем Александра и Константина.

«Провидение, по-видимому, возымело сожаление о миллионах людей, обитающих в России… Благодаря постоянству можно было способствовать сохранению лучшего будущего для 40 000 000 людей… <Целью курса было> читать с моими учениками сочинения, в которых вопрос о свободе человечества был энергически защищаем людьми замечательными и притом умершими прежде революции. Это удалось благодаря речам Демосфена, Плутарху, Тациту, истории Стюартов, посмертным запискам Дюкло, я мог исполнить мою задачу, как человек, сознававший свои обязательства перед великим народом».

«Перед каким же именно?»

«Каждый швейцар есть солдат за отечество свое».

«Лагарп… глубоко внедрил в сердце своего воспитанника религиозное уважение к человеческому достоинству».

Фридрих-Цезарь Лагарп никогда не готовился стать «советником царям», никогда не рассчитывал им «истину с улыбкой говорить»; тем более – царям русским. Не потому, что не допускал такой возможности; в собственном высоком предназначении он не сомневался. Просто не считал самодержавный принцип правления достойным современного общества. В его планах по окончании знаменитой Незермановой семинарии (где семинаристов воспитывали в традициях древнеримской республики), а затем учебы в Женевском и Тюбингенском университетах, была эмиграция из Швейцарии в Северную Америку для участия в Войне за независимость. Что понятно. Лагарп был уроженцем кантона Во, задавленного бернским владычеством, и не мог сделать карьеру в Швейцарии нигде, кроме ненавистного Берна. И главное, Швейцария была «повязана» многовековыми кантональными традициями, а Североамериканские Соединенные Штаты казались идеальной площадкой для строительства мира на совершенно новых основаниях, «с нуля»; единственной в своем роде возможностью организовать государство и общество по заранее продуманному плану, не отягощаясь учетом косных исторических традиций, не считаясь с социальными привычками, воодушевляясь простором исторического творчества.

Однако по случайному стечению обстоятельств из традиционной Швейцарии Лагарп попал не в новаторскую Америку, а в еще более традиционалистскую Россию. И здесь, вопреки намерению заняться воспитанием детей одного из членов английской миссии, был приглашен ко двору Екатерины II кавалером и учителем французского языка для великих князей, а вскоре стал их воспитателем.

В педагогическом мемуаре, поданном Екатерине, предлагалось начать преподавание с географии, после чего допустимо прочесть небольшой курс истории. Затем, после изучения естественной истории, следует перейти к основаниям геометрии, преимущественно практической, чтобы увенчать все философией, новой наукой, которая имеет целью разумное сознание того, что ведет к истинному счастию, заключающемуся в добросовестном исполнении своих обязанностей.

Цель же воспитания – убежденность в равенстве всех людей.

Равенству может и должно учить всё – в том числе и геометрия.

«Когда он (Лагарп. – А. А.) начал преподавать Великим князьям геометрию, то потребовал кусок мела; слуга принес ему мел, обернутый в позолоченной бумаге, чтобы их высочества не замарали себе рук; но Лагарп снял позолоченную бумагу и, отдав оную слуге, сказал, что это излишне»[15].

Юркий коренастый демократ пришелся в России ко двору. И, став русским придворным, Лагарп не изменил своим убеждениям. Утром наставлял великих князей, вечером писал в английские газеты прокламации с призывом к свержению бернско-немецкого ига. В памятном 1789-м обратился к бернскому правительству с требованием созвать Генеральные штаты и провести реформы в революционном духе. Возмутительные (то есть зовущие к возмущению) письма Лагарпа перехватывались, против него плелись интриги, граф Эстергази доносил царице о политических взглядах великокняжеского наставника – но все тщетно.

Екатерина Великая, «велев призвать к себе Лагарпа, приветствовала его следующими словами: „Здравствуйте, господин якобинец!“ и, показав ему перехваченные письма, спросила его, знает ли он их.

– Государыня, – отвечал он, – эти письма писаны мною.

– Как же после сего, – сказала Екатерина, – вы можете воспитывать великих князей, которые будут напитаны вашими республиканскими правилами?

– Я полагаю, – отвечал Лагарп, – что в монархическом правлении Государь должен быть демократом, а народ исполнен монархических правил, посему-то я намерен из внуков Ваших сделать демократов»[16].

Анекдот этот (равно как и предыдущий) не столько достоверен, сколько характерен. Русские цари столь же расположены к демократам, сколь русские демократы завистливы к монархам. Лагарп это понял – да здравствует Лагарп!

Место жительства

Итак, внук изъят из губительной семейной среды и переподчинен самовластной, всерастворяющей екатерининской воле. Ему дано имя, и судьба его этим именем предопределена. У него есть воспитатель, наделенный планом воспитания. Теперь можно расширить пределы отроческих владений, поместить внука в некое подобие сказочного царства, в волшебный сад, где дорожки разбегаются и сходятся, как сюжетные линии, где сень таинственных гротов заманчива и неопасна, как неизбежные испытания на пути благородного героя.

Великому князю подарена дача – Александрово, расположенная на полпути от Зимнего дворца, где обитает великая государыня, и Павловском, где препроводит время ее непутевый сын[17]. Такая «срединность» может быть (и должна быть – учитывая привычки XVIII столетия) истолкована трояко. Для «внешних» местоположение Александровой дачи означает двойное преемство царственного отрока; одна рука его вложена в руку правящей бабки, другая – в руку любезного отца, оба ведут его стезею жизни. Для «своих» пространственный смысл противоположен: между Екатериной и Павлом поставлен Александр; чем ближе Александрово на символической карте петербургских окрестностей к Зимнему, тем дальше от Зимнего Павловск. «Свои» слишком хорошо помнят, что уже трехмесячного Александра Павловича при живом наследнике Екатерина величала «будущим венценосцем». И последующие ее действия все отчетливее обнаруживали намерение воцарить внука, минуя сына. Удивляться нечему: образ Павла Екатерине не удался, из «проекта» этот персонаж выпадает, а не проектировать же ради него все заново.

Но был у высокомонаршего дара еще один подтекст.

Крохотные владетельные островки, как бы изъятые из исторического пространства, условно выведенные из подчинения правящему монарху, имелись у каждого из наследников российского престола. Начиная с потешного флота Петра Великого (кстати, по глади искусственного озера на Александровой даче тоже скользили небольшие суда) и кончая знаменитым Гатчином, где играл в прусскую армию Павел Петрович, противопоставляя свой войсковой идеал реально существующему в Россия военному образцу.

Но Александрово не было репетиционным залом, малой сценой, на которой давали прогон будущего государственного действа. Александрово само было спектаклем «по мотивам» екатерининской сказки о царевиче Хлоре.

Спектакль отчасти напоминал модные в XVIII столетии заводные механические театры: позвякивает музыка, вращаются раскрашенные фигурки персонажей, и сколько раз заведешь игрушку, столько раз и будут они вращаться – в одном и том же ритме, по одной и той же траектории.

Главным героем этой механической пьесы стал Александр Павлович.

Гуляя по дорожкам регулярного сада, он был обречен повсюду замечать присутствие Екатерины. Дачный домик великого князя поставлен был на крутом берегу, а прямая аллея, обсаженная цветами, вела от дома к мосту, украшенному трофеями славных сражений, из которых Екатерина вышла победительницей. За мостом начиналось поле, в центре которого возвышался павильон с изображениями Богатств; за павильоном колосилась золотая нива, как бы оплетавшая простую пейзанскую хижину и естественным венком украшавшая каменную глыбу с надписью: «Храни златыя камни».

Ничего лишнего. Все просто, все понятно.

Аллея – жизненный путь будущего государя; он сможет перебраться через бурные воды истории, лишь продолжая военные успехи царственной бабки. Ключ к формуле власти – в надписи на глыбе (потому и глыба, что нерушима!). Это – постоянное напоминание о Наказе, данном Екатериной внукам.

Какой же итог ждет исполнившего Наказ? Все ответы, как полагается, даны были в конце живой книги.

Пройдя мимо водного ключа, расположенного за храмом Цереры и посвященного имени великой княгини-матери Марии Феодоровны, царевич попадал в пещеру нимфы Эгерии – наставницы Нумы Помпилия, второго царя Древнего Рима. (О том, что она одновременно была его возлюбленной, как-то забывалось.) Здесь отрок задумывался о чудесных плодах послушания. И верные выводы, к которым он неизбежно приходил, подтверждались главным зрелищем – росписями семиколонного храма Розы без шипов, взнесенного на высокий холм. (Конец – делу венец.)

Здесь Петр Великий с купольной высоты взирал на блаженство России; Россия же, достойно окруженная символами богатства, промышленности, наук и художеств, опиралась на щит с изображением Екатерины.

Спустя четверть века в подобном саду, выполненном в екатерининском вкусе (еще раз: по проекту отца Андрея Сомборского), безмятежно расцветет тезка царя, Александр Пушкин.

Самое слово «воспоминание» здесь лишено ретроспективного смысла. «Вспоминается» о том, чего пятнадцатилетний поэт не может помнить. Но мир «педагогической провинции», каковой ощущала бытие культура последней трети XVIII столетия (и какой изображает ее Пушкин), устроен так, что предметы сами помнят о себе, вспоминают себя; они не следы прошедшего, но сгустки непреходящего; они есть олицетворенное время, протекшее, но не иссякшее.

Но то будет – спустя четверть века. И то будет – в Царскосельском саду. Здесь же и сейчас речь об ином. О будущем, вытекающем из настоящего. Когда-нибудь Петр-основатель переместится еще выше, в миродержавные выси, его нынешнее место под куполом займет Екатерина, Россия же обопрется на щит (или меч?) соименника владыки мира Александра Македонского.

Тело, душа и одежда

Екатерина была талантливым режиссером.

Но со спектаклем, который она ставила в Гатчине, вышла осечка. Актер переиграл отведенную ему роль. Павлу дарили игрушку, чтобы тешился и не плакал; он превратил игрушку в действующую модель. Неудивительно: отец в отличие от сына обладал цельностью натуры, хотя и весьма своеобразной. И умел навязать жизни свою волю.

Гатчинские войска в момент их создания имели три рода оружия, в их составе были две команды по тридцать человек. К моменту интронизации Павла, к 1796 году, войска насчитывали две тысячи триста девяносто девять человек нижних чинов и состояли из четырех батальонов пехоты, егерской роты, четырех кавалерийских полков: жандармского, драгунского, гусарского, казачьего, а также пешей и конной артиллерии при двенадцати орудиях. Всей этой оравой командовали девятнадцать штаб- и сто девять обер-офицеров. Так что современник, писавший о «толиких проказах», дозволенных наследнику ради того, чтобы тот не помышлял о правлении государством, весьма заблуждался. Были проказы – стали приказы.

Между екатерининских строк Павел писал свой манускрипт, свое начертание. Поступки его не бессистемны, а по-своему цельны какою-то страшной цельностью запоздалого Средневековья. Принадлежавшее ему по праву рождения государство он воспринимал как таинственный рыцарский орден, наподобие Мальтийского, где продумано все – от одежды до словоупотребления[18]. Бесполезно потешаться над гатчинской муштрой; ценой пота и крови солдат покупалась пламенно-сухая ясность государственного облика грядущей России, так непохожая на обольстительно-влажную, пышную красоту России екатерининской. На версальскую грациозность дворцовых парадов Павел отвечал четкостью гатчинских маршей, на французский образец – прусским, сухим и чистым, как мучная белизна обязательных пуклей и косичек. И форма, и устав, и фрунт на гатчинском плацу были как бы чеканной репликой в молчаливом споре между Екатериной и Павлом. Точнее – в недоконченном споре между государыней и убиенным Петром III Феодоровичем, полномочным представителем загробных интересов которого ощущал себя Павел Петрович. (Он был хорошим сыном. Об Александре Павловиче этого, увы, не скажешь.)

Что же до пуклей и косичек, то люди второй половины XVIII века потому так тщательно следили за внешними формами своей жизни, что для них эти формы были вполне содержательны.

В записках князя Адама Чарторыйского (он вскоре властно вторгнется в пределы нашего повествования) находим следующий забавный эпизод.

«Однажды из армии прибыл курьер, которого стали расспрашивать про подробности костюма и туалета французских офицеров. Между прочим, он рассказал, что все они носят большие бакенбарды. Император (Павел. – А. А.), услышав об этом, приказал, чтобы все немедля сбрили у себя бакенбарды; час спустя приказание было исполнено. На балу вечером видели, так сказать, уже новые лица, выбритые в тех местах, где были бакенбарды, с белыми вместо них пятнами на щеках. Смеялись, встречаясь и рассматривая друг друга»[19].

Комичны бесчисленные описания одного дня Павла Петровича – дня его воцарения.

«Воротнички и галстухи носили до тех пор довольно пышные, так что они, может быть, чересчур уже закрывали нижнюю часть лица; теперь их моментально уменьшили и укоротили, обнажив тонкие шеи и выдающиеся вперед челюсти, которых не было видно прежде. Перед тем в моде была элегантная прическа на французский лад; волосы завивались и закалывались сзади низко опущенными. Теперь их стали зачесывать прямо и гладко, с двумя туго завитыми локонами над ушами, на прусский манер, с завязанным назад у самого корня пучком волос; все это было обильно напомажено, напудрено и напоминало наштукатуренную стену. До сих пор щеголи старались придать более изящный вид своим мундирам и охотно носили их расстегнутыми. Теперь же с неумолимой строгостью вводилось платье прусского покроя, времен старого Фридриха, которое носила Гатчинская армия»[20].

Еще комичнее (каким-то похоронным комизмом) окажутся мемории о первом дне по воцарении Александра Павловича.

Государя убили, а люди думают о том, где бы достать разрешенную круглую шляпу, фрак, панталоны и жилет! Столько дел у нового императора, столько бед у выпавшей на его долю страны – а он одновременно с указами о закрытии тайной канцелярии и о допущении ввоза в Россию иностранных книг издает указ об отмене ношения пуклей при временном (нельзя же вдруг все полностью переменить – мгновенные перемены ведут к потрясениям общественным) сохранении косички.

Но ведь на самом деле это не фраки, не косички, не пудра, не панталоны. Это – знаки сверхгосударственной, метафизической реальности, которая реальнее жизни действительной. Так полагают, так чувствуют не только в России – во всей Европе. Так думают, так ощущают не только напичканные книжной премудростью люди высшего света, но и лондонские мальчишки.

Будущий приближенный Александра граф Комаровский (Евграф; таково было его имя) в 1787 году был в Лондоне.

«Мы трое шли вместе по улице – граф Бобринский, Вертильяк и я. На мне с графом Бобринским был фрак английского покроя и круглые шляпы, а на французе парижский полосатый фрак и треугольная шляпа; мы примечаем, что за нами множество бежит мальчишек и поднимают грязь с улицы; один из них закричал: french dog, и вдруг посыпался град комьев грязи на бедного Вертильяка, и он насилу скрылся в одну кондитерскую лавку, случившуюся на дороге; мы же двое шли тихим шагом, и ни одного кусочка грязи на нас не попало»[21].

В данном случае все обстоит наоборот – круглая шляпа символизирует англоманию и франкофобию, но от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Александр Павлович формировался именно в эту, «знаковую», эпоху; и потому, например, рассказ о причине, окончательно убедившей его в 1814 году отказаться от верности идее республиканского устройства посленаполеоновской Франции и в конце концов призвать на престол хамоватого Людовика XVIII, – рассказ, отдающий историческим анекдотом, – все-таки кажется достоверным. Батистовое мельтешение в воздухе побежденного Парижа тысяч и тысяч белых платочков и хорошо выбеленных чепчиков привело к тому, к чему не смогли подтолкнуть русского царя Талейран с Меттернихом. Белый цвет – знак роялизма.

В первое утро по своем воцарении Александр из окна Зимнего увидел на улицах Петербурга воплощенный в стиле одежды призыв повернуться лицом к Англии; въезжая в Париж спустя тринадцать лет, он читал написанный белым по яркому, тысячекратно повторенный лозунг: верните нам короля. И кто виноват, что царь привнес в событие смысл, которого оно не имело? Что вместе с новыми временами меняются языки, меняются культурные коды, а «читатели» остаются прежними?..

Но вернемся в 80-е годы XVIII столетия. До психологических романов Ивана Сергеевича Тургенева еще очень далеко. До Фрейда и Юнга – еще дальше. И то, что современный человек именует переживанием, могло совершаться в сфере практического действия; невидимые нервные окончания как бы соединяли человека с формальным строем его жизни. Общеизвестен пример с мушками, которые меняли свое положение на лице светских дам в зависимости от смены настроения. Важно лишь понимать, что когда дама цепляла мушку на край губы, это не просто означало «хочу целоваться»; мушка для нее действительно наливалась влажностью поцелуя. В мушке сосредоточивались нервные окончания губ.

Другое дело, что царь – не дама. Слишком разные вещи – безупречно владеть искусством платонической любовной игры, главные условия которой – несерьезность, необремененность последствиями и терзаниями, и – ощущать игровой жест как часть великого жизненного действа, имеющего прямое касательство до человеческой судьбы, до человеческой истории. В первом Александр не имел себе равных[22], второе, увы, не было ему дано.

Затевая в Мемеле (1802) двойной роман с королевой Луизой и ее сестрой, он прежде всего распорядится наглухо запереть все двери, ведущие к его спальне, – чтобы участницы игры ненароком не перешли границы дозволенного. При этом он будет заботиться не о своей чистоте, не о чистоте «партнерш», но о чистоте жанра.

В 1815-м в Вене свободное время Александр Павлович станет проводить в обществе молодой вдовы княгини Габриэллы Ааерсберг и двух графинь Зичи.

«Однажды зашел у них разговор о том, кто в состоянии скорее одеться, мужчина или женщина. Ударились об заклад и положили сделать испытание в доме одной из графинь Зичи, куда отправлен был камердинер Его Императорского Величества с платьем. В назначенное время Государь вышел в одну комнату, а графиня в другую, чтобы переменить одежду: император выиграл заклад»[23].

Соблазн без соблазненных, утонченный эрос без эротизма…

Невозможно представить, чтобы после своего воцарения Александр в самый разгар сенатских дебатов велел вынуть из музейного шкафа и принести атрибуты генерал-прокурорской власти, некогда принадлежавшие Петру Великому, – песочные часы и деревянный молоток, отвел бы сенаторам час на завершение спора, а по истечении времени грохнул бы молотком по столу, приведя всех в замешательство и оцепенение. Зато на это был способен действительный носитель «екатерининской идеологии» старик Державин. (В начале александровского царствования он будет ведать делами Сената.) И когда Державин утверждает в своих Записках, что всем в тот миг показалось, будто сам Петр встал из гроба[24], – это не просто стилистическая фигура: Державин жил не в музее, а в истории. В музее жил юный Александр Павлович. Он мыслил себя таковым, каковым не был. И никто не мог сказать уверенно, каковым он был.

Гатчина не могла вызывать в нем восторга. Так не может вызывать восторга рояль у того, кто был замучен в детстве гаммами. (Великих князей буквально дрессировали на гатчинском полигоне.) Но как юные жертвы родительской меломании вырастают и ненавистные гаммы остаются с ними, так основы «гатчинского мироустройства» навсегда въелись в сознание великих князей и продолжали влиять на их жизнь. Не по гатчинской ли канве будет вышивать свое царствование Александр? И не от Гатчины ли попытается сбежать в пьянство и вольную жизнь Константин?

Время, вперед!

ГОД 1789.

Май.[25]

Версаль.

Король Людовик XVI открывает Генеральные штаты.

Май. Первая половина.

Саров.

О. иеродиакон Серафим вместе с о. настоятелем Пахомием и о. казначеем Исайей навещают тяжкоболящую Агафию Семеновну, которая в предчувствии близкой кончины передает мешочек золотом, мешочек серебром и два мешочка медью, общей суммой в 40 000 рублей – на нужды сестер.

«Матушка скончалась в одной рубашечке, и платочек был на голове».

1789 год памятен не только Великой французской революцией. В тот год вторым изданием вышел французский перевод «Утопии» Томаса Мора; переводчиком был однофамилец женевского гражданина Жан-Жака Руссо, архивариус клуба якобинцев Томас Руссо. В том же году появился и русский перевод, переиздание которого сочувственно отрецензирует молодой тогда сочинитель Николай Карамзин. Европа жила воодушевленным ожиданием разумного царства счастья и справедливости; существенность казалась бедной в сравнении с великой будущностью; эпоха буквально напрашивается на звание утопической.

Июнь. 17.

Версаль.

Депутаты Генеральных штатов, принадлежащие к третьему сословию, объявляют себя Национальным собранием.

Июль. 9.

Национальное собрание преобразовано в Учредительное.

Уже в XVII столетии утопические острова начали дрейф навстречу истории; однако пришлось обождать 1770 года, когда вышел знаменитый роман Луи-Себастьена Мерсье «2440 год». Мерсье не утверждал (да ему и не поверили бы), что спустя 666 лет и 4 года Европа будет точь-в-точь как в его романе. Мерсье не предлагал строить будущее по его чертежам. Но сама готовность в принципе соотнести идеальный и реальный планы, встроить «умственный» проект оптимального общества в реальную хронологию – говорила о многом. Ничто более не мешало европейцам преодолеть веру в то, что историческое время само по себе, само из себя ничего произвести не может; что оно предначертано Промыслом и допускает социальное творчество человека лишь как сотрудничество с волей Божией. Эпоха Мерсье готова была предначертывать будущее сама, разлучая утопию с мечтательной утопичностью, обручая с деятельным утопизмом, превращая в инструкцию к игре «сделай сам».

Как водится, тут же изменили свой статус и прежние утопии; в них был «вчитан» практический, утилитарный смысл; переводя Томаса Мора, Руссо превращал его абстрактный труд в часть своей практической программы; рецензируя русское переложение, Карамзин рифмовал с ним свои социальные упования.

ГОД 1789.

Июль. 14.

Париж.

Попытка разгона Учредительного собрания венчается штурмом Бастилии. Начало Французской революции.

Август. 26.

Принята Декларация прав человека и гражданина.

В 1790 году Карамзин возвратится из дальних странствий по Европам. Возвратится – вдохновленный грозовой, очистительной атмосферой всеобщего обновления. Однако вскоре бывшего масона, «брата Рамзея»[26], бывшего сподвижника просветителя Новикова, бывшего вольнолюбивца потрясут результаты Французской революции. Не столько сама пролитая кровь, сколько бесполезность ее пролития смутит его: возможность «истинной монархии» упущена, а республика не состоялась. И это в Европе с ее просвещенностью и внутренней склонностью к демократии. Чего же следует ждать от России, еще помнящей кровавые реки пугачевского восстания? От России, где никто не знает удержу? Нечего от нее ждать; сохранить бы то, что имеется; с помощью словесности, наук и художеств подготовить общество к далеким условно-возможным переменам – и довольно. Пройдет четверть столетия, и окончательно постаревший, окончательно прославившийся Карамзин запальчиво пообещает уехать со всем семейством в Константинополь, если в России отменят цензуру. Причем Константинополь будет символизировать не родину православной империи, а столицу мусульманской деспотии: все лучше, чем русская воля. Но предварительный набросок этой мысли появится в карамзинских сочинениях уже начала XIX века:

«Революция объяснила идеи: мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих; что власть его есть для народов не тиранство, а защита от тиранства, что разбивая сию благодетельную эгиду, народ делается жертвою ужасных бедствий, которые несравненно злее всех обыкновенных злоупотреблений власти; что самое Турецкое правление лучше анархии, которая всегда бывает следствием государственных потрясений; что все смелые теории ума, который из кабинета хочет предписывать новые законы моральному и политическому миру, должны остаться в книгах, вместе с другими, более или менее любопытными произведениями остроумия; что учреждения древности имеют магическую силу, которая не может быть заменена никакою силою ума; что одно время и благая воля законных правителей должны исправлять несовершенства гражданских сообществ; и что с сею доверенностию к действию времени и к мудрости властей должны мы, частные люди, жить спокойно, повиноваться охотно и делать все возможное добро вокруг себя.

То есть Французская революция, грозившая испровергнуть все правительства, утвердила их…»[27]

Стоило ли воодушевляться идеалом прогресса и свободы, чтобы на европейском политическом театре всего лишь переменились декорации и исполнители ролей, а сами роли остались прежними – и прежней осталась разыгрываемая ими пьеса абсолютизма? Не значит ли это, что социальный мир неизменен, что его скрытое от глаз ядро неподвижно, а изменчива лишь калейдоскопическая поверхность? Что «осьмнадцатое столетие», «столетье безумно и мудро», с его упованиями на силу человеческого разума и надеждой на усовершенствование общественного бытия, как бы помножило себя на ноль и разрешилось в ничто? В погоне за лучшим человечество может растерять и то, что имеет. Ибо «с самой половины восьмогонадесять века все необыкновенные умы страстно желали великих перемен и новостей в учреждении обществ; все они были, в некотором смысле, врагами настоящего, теряясь в лестных мечтах воображения… видели издали ужасы пожара, и всякий из нас возвратился домой благодарить небо за целость крова нашего и быть рассудительным»[28].

Можно назвать такую позицию трезвой. А можно – безыдеальной. Можно – реалистичной. А можно – холодной. Это зависит от избранного угла зрения. Главное в другом. Карамзин, как лицо частное, имел право – и возможность – стать на позиции отчаянного охранения нелюбезных ему порядков; Александр Павлович такой привилегии был заведомо лишен. Его в Константинополь не пустили бы. В том и парадокс, что революционная утопия равенства выводила мир из равновесия; не ответить на ее вызов европейские монархи не смели. Счастливая пора просвещенного абсолютизма, когда бедная существенность расцвечивалась фейерверком гуманной идеологии, не обязательной для исполнения, прошла; наступала эпоха целенаправленных потрясений, эпоха утопий. Это поняла Екатерина, это понял Павел Петрович. Ей казалось, что делу поможет переход к представительному правлению; он, напротив, поначалу считал, что мир спасется красотой рыцарства (хотя впоследствии осознал всю силу законности и всерьез задумался о конституционной перспективе). Юный Александр не имел ничего против мирной фазы Революции – в Париже, не в Петербурге. Дальше этого он пока не загадывал. Но ему предстояло править одной из величайших империй; страной, от которой во многом зависели судьбы европейского мира; державой, нуждавшейся в обновлении, в согласовании с новым европейским порядком. И потому цесаревич обречен был рано или поздно «сочинить» свой ответ французскому Конвенту. Проблема заключалась только в том, как соотнести революционные перемены с родными обстоятельствами, вписать в окружающий ландшафт, заземлить, чтобы роскошное здание новой жизни не обернулось воздушным замком или карточным домиком… Как вычислить градус допустимого отклонения утопии от традиции.

«Просто» циником эпохи упадка или неизлечимым скептиком, разочарованным прагматиком наподобие Карамзина Александр стать не мог. Пустота искала заполнения.

Зачинатель

Александру Павловичу, рожденному 12-го числа 12-го месяца, предстояло взойти на трон 12 марта, процарствовать два раза по 12 лет; в год Французской революции он как раз отпраздновал свое 12-летие. Столько будет Александру Пушкину, когда накануне славной войны 12-го года он поступит в Царскосельский лицей и будет вдохновлен гуманными речами профессора политэкономии Куницына.

Юный Александр Павлович тоже вдохновлен – гуманными речами профессора Лагарпа.

Помещенный, как между молотом и наковальней, между властной царствующей бабкой и желчным, жаждущим власти отцом, ставший заложником их бесконечной борьбы, Александр увидел в Лагарпе то, что молодой Платон увидел в Сократе: воплощение нравственной правды и силы.

Придворный анекдот той поры гласит. Отправившись к Лагарпу без предупреждения (пешком, заметим), великий князь был остановлен новонанятым швейцаром, который не знал его в лицо. «Кто вы?» – «Александр». – «Г-н Лагарп необычайно занят». Высокородный ученик не потребовал тотчас доложить безродному учителю и смиренно ждал в приемной. На извинения Лагарпа благоговейно отвечал: «Один час ваших занятий стоит целого дня моего». Швейцара же щедро наградил за усердное исполнение его обязанностей[29].

Это не было позой, не было рисовкой; это был жест, изображавший действительную глубину чувства.

И позже, когда Лагарп был удален, в этом удалении Александр увидел то же, что Платон (по словам В. С. Соловьева) увидел в смерти Сократа: «Тот мир, в котором праведник должен умереть за правду, не есть настоящий, подлинный мир. Существует другой мир, где правда живет»[30]. Исходившее от Лагарпа, равно как воспринятое в Гатчине, врезалось в память сразу и навсегда, чтобы спустя годы отголоском отозваться в тех или иных государственных решениях или проектах.

То, чему этот обаятельный и яркий педагог намеревался обучить будущего государя, реконструируется по сохранившейся «римской» части его курса истории[31]. Курс, как тогда полагалось, был не «информационным», а «идеологическим». С помощью жесткого отбора освещаемых фактов и не менее жесткого комментирования их Лагарп лепил что-то вроде образца для подражания.

Худшие из римлян – кесари. Худший из худших – Константин Великий, ни одно из действий которого, от Вселенского собора до учреждения духовного суда и поддержки монашества, нельзя признать положительным. (Вот тебе, бабушка, и «греческий проект»!)

Один из лучших – ярый республиканец Сулла. Идеал государственного мужа – Юлиан Отступник: «…еще в юности отказался <он> от всех удовольствий и развлечений, а достигнув престола… в подданных видел людей себе подобных, сознавая свою обязанность заботиться об их благосостоянии и счастье». А что до преследования христиан при Юлиане, то христиане во всем повинны сами: нарушали законы Рима, подняв восстание, оказывая сопротивление законным властям.

Единственное оправдание нарушению закона Лагарп видит в борьбе за свободу. Поэтому восстание гладиаторов он извиняет: «Пчела впускает свое жало в угрожающую ей руку, и муравей язвит попирающую его пяту», а жертвоприношения, совершавшиеся германскими племенами, не то чтобы одобряет, но относится к ним с пониманием: «…такое бесчеловечие вполне извинительно, ибо оно обрушивалось на похитителей лучшего человеческого блага – свободы и независимости». По той же причине законно какой-то запредельной человеческому пониманию законностью и убийство Цезаря.

Следует ли из того, что Лагарп – сторонник народоправления? Ничуть. Народоправство в его исторической системе – худший из типов государственного устройства; только ограниченная монархия уравновешивает требования свободы, с одной стороны, и законности – с другой. Однако в его описаниях «идеального» «ограниченного монарха» едва заметно проступают какие-то иные, «немонархические» черты. Но о них мы скажем чуть позже, а пока задумаемся о другом.

В том, что Лагарп желал добра России, сомневаться не приходится. Но применялся ли он, составляя план воспитания, к реальности державы, в которую попал? Не только к ее привычкам, но и к ее культурно-государственной традиции, и к ее облику: беспощадной протяженности, разнородности культурных укладов, «мирному сосуществованию» средневекового строя монастырской жизни, «допетровского» патриархального крестьянского мира и новых утонченно-европейских привычек придворного круга? Помнил ли, чем кончились для нее не столь уж исторически давние реформы патриарха Никона, верные по существу, но не примененные к российским обстоятельствам?

Судя по всему, Лагарп представлял положение страны в общих чертах; видел, что миновать освобождения крестьян не удастся; понимал, что грядущее царствование обречено на проведение законодательных реформ. Но, кажется, не понимал разницы между Северной Америкой и Россией. Между культурно-историческим пустырем, где, прежде чем начать строительные работы, достаточно начертить «комплексный план застройки», и древним государственным ландшафтом, где необходимо либо вписывать «новострой» в сложившуюся систему, осторожно расчищая место для него, либо рушить все до основанья, а уж затем приниматься за дело.

Он исходил из благих пожеланий, он внушал своему воспитаннику те же мысли, какие лицейский профессор Куницын будет позже внушать лицеисту Пушкину и какие этот лицеист вложит в оду «Вольность»:

Но достаточно представить себе Россию конца XVIII века, чтобы понять: страшно далека она от Закона! Не кодифицировано право, не проведена черновая работа по составлению Свода законов и их полной ревизии, сосуществуют взаимоисключающие правовые нормы… Ограничение царской власти – прекрасно как идеал, важно как некая политическая перспектива, необходимо как смысловой итог многолетних преобразований. Но в разнородной стране, раскинувшейся так далеко, что до 30-х годов XIX столетия ни один член царствующей фамилии не пересек границ Уральского хребта и Сибири, централизованная власть – неизбежность, и ограничение ее без хорошо продуманной замены (а не подмены в виде специфического русского парламентаризма) есть не отказ от самовластья, но лишь ограничение ответственности монарха в пользу придворной безответственности. И самое главное: начинать в России реформы с конституционного «небосвода», а не с решения крепостной проблемы, не с грешной земли[32] было все равно, что «делать пением лодку», с помощью неукорененных в бытии юридических заклинаний пересоздавать живую жизнь.

«Лагарп видел, что его старания приносили плоды. Братья в своих детских играх создали себе идеальное, вымышленное существо, названное ими графом де-Сент-Альбаном (comte de-Saint-Albant). Этот граф был у них всегда во главе их солдат и их воинственных игрушек; он был центром, вокруг которого вертелись все политические соображения, ибо Французская революция, которая была в то время в полном разгаре, составляла постоянно предмет толков при дворе и возбуждала их молодые умы. Великий князь Александр ставил этого графа де-Сент-Альбана во главе всех революций, народных восстаний, всех предприятий, направленных против власти, и всегда награждал его. А Великий князь Константин приговаривал его к повешению или расстрелянию. Эти мелочи были весьма знаменательны и обрисовывали характер этих двух детей; из них один проявлял свои врожденные чувства, а другой высказывал те убеждения, которые ему внушали»[33].

1789 год. Утопия. Революция…

А если уж предлагать воспитаннику именно такой путь, то следовало бы указать на рычаг, способный перевернуть российский мир; следовало бы определить силу, которая способна была бы восполнить ограниченность монаршей власти. Не абсолютная монархия, не народоправление… Что же?

Позже, уже в царствование Александра II, ответ будет найден; впервые в русском политическом лексиконе появится слово «гласность». Опора – как бы даже и помимо воли императора – будет сделана на пробуждение к жизни общественного мнения, и цепь великих реформ, безупречно логичная в своем поступательном движении, хотя и преисполненная роковых компромиссов в содержательной части, хотя и предельно запоздавшая, начнет выстраиваться. Сначала Великая крестьянская 1861 года, затем Великая судебная 1864-го. И дальше – путь к самоумалению власти, к конституции; путь, оборвавшийся именно потому, что историческое время было уже упущено в эпоху первого Александра.

Но «глас народный» в Лагарповой системе никакой роли не играет; больше того – монарший наставник страшится общественного мнения. И тут мы наконец понимаем, какие черты проступали сквозь начертанный Лагарпом образ «идеального монарха», верящего в безусловную силу Закона, оправдывающего ярость толпы, если она направлена против «богоустроенной» (а не заслуженной личными доблестями) власти и железной рукой ведущего вверенное ему общество к царству свободы путями необходимости.

Это черты диктатора. (Естественно, в том мягком смысле, какой придавал этому слову XVIII век.)

Случайно ли, что в 1798 году, став после антибернского восстания руководителем Швейцарской директории, сверхлиберально настроенный Лагарп немедленно ввел жесткую цензуру, изгнал Лафатера, в 1799 году уничтожил Совет, чтобы стать консулом (то есть маленьким швейцарским Наполеоном), объявил всю Швейцарию военным лагерем, каждого ее жителя – солдатом и, в полном согласии с утопией Платонова «Государства», запретил театральные действа, ибо театры неуместны, когда кипит война? Случайно ли, что, после поражения и изгнания приехав в Россию (август 1801-го) и вновь застав любимого воспитанника между молотом и наковальней, на сей раз – между «екатерининскими стариками» и «молодыми друзьями», боровшимися за сферы влияния, он посоветовал – не отказаться от планов самоограничения власти, не поменять стратегию, сосредоточившись на земельных проблемах, не апеллировать к мнению несановных дворян, а затаиться. Вести свою линию втайне, за плотно прикрытыми дверями секретных комитетов. И главное – заняться реорганизацией «властных структур»…(То же советовал и граф Аракчеев.)

Впоследствии Лагарпа упрекали многие и во многом. Практичный Адам Чарторыйский иронизировал: «Лагарп принадлежал к поколению, воспитанному на иллюзиях конца XVIII века, – к тем людям, которые воображали, что их доктрины, как новый философский камень, как новое универсальное средство, разрешали все вопросы и что одними сакраментальными формулами можно рассеять все многообразные препятствия, выдвигаемые практическою жизнью при осуществлении отвлеченных идеалов. У Лагарпа было для России свое всеисцеляющее средство, о котором он распространялся в своих писаниях так многоречиво, что у самого императора не хватало терпения дочитывать их. Я вспоминаю, между прочим, что он напал на выражение „регламентированная организация“, которому он придавал, не без основания, большое значение, но которое повторял беспрестанно и с такой настойчивостью, что выражение это, в конце концов, стало его прозвищем»[34].

Вряд ли Чарторыйский был прав – до конца. Вряд ли до конца справедлив был автор английской «Истории Наполеона», бросивший полупрезрительно: «На нем (русском царе. – А. А.) отразилось влияние его воспитателя, француза Лагарпа. Александр не мог сбросить с себя ту соединенную с тщеславием чувствительность, которая превращает доброжелательный поступок в театральную сцену и опьяняется аплодисментами»[35]