4,99 €

Mehr erfahren.

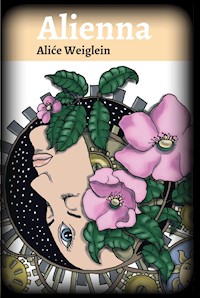

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Für die junge Melanie verliert das Leben in der kalten Moderne zunehmend seinen Wert. Auf der verzweifelten Suche nach Glück, Akzeptanz und Liebe stürzt sie sich in ein neues Leben in einer Scheinwelt. Doch auch hier liegen Gut und Böse, Richtig und Falsch nah beieinander und sie beginnt sich auf diesem dünnen Grad immer weiter an die Spitze der Macht zu bewegen - in der Hoffnung, die Antwort auf die wichtigste aller Fragen zu finden: Wer ist sie selbst?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 531

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

ALIĆE WEIGLEIN

***

ALIENNA

© 2017 Aliće Weiglein

Verlag und Druck: tredition GmbH, Grindelallee 188, 20144 Hamburg

ISBN

Paperback:

978-3-7469-0092-6

Hardcover:

978-3-7469-0093-3

e-Book:

978-3-7469-0094-0

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Prolog

Wenn ich einen Namen hätte, würde ich Alienna heißen. Warum weiß ich nicht, es ist das erste, was mir in den Sinn kommt. Vielleicht ist es aber auch das letzte, was mir in den Sinn kommt. Das letzte, was noch bleibt, wenn alles andere längst verblasst ist, wenn jedes Wort schon so oft vor sich hingesagt worden ist, dass es nicht mehr nach der Bedeutung klingt, die es haben sollte. Wenn dem so ist, stehe ich vielleicht für das, was jetzt Alienna genannt wird. Außer Alienna stände für etwas, was es nicht mehr. In dem Fall wäre ich verloren. Nicht tot, doch auch nicht lebendig genug, um einen Platz einen Platz zu finden, an dem ich noch sinnvollerweise existieren kann. Es scheint, als hätte ich längst den Punkt verpasst, zu definieren, wofür ich stehe. Doch wenn mein Name nichts bedeutet, so bedeute auch ich nichts. Vielleicht war das mein eigentliches Ziel, nicht für meinen Namen zu stehen, oder mein Name für mich. Denn sonst hätte ich Anforderungen entsprechen müssen, die Außenstehende unweigerlich an meine Person oder meinen Namen richten. Und da ich es aufgegeben habe, Anforderungen zu entsprechen, aber auch niemanden unnötigerweise enttäuschen möchte, verzichte ich auf einen Vergleichspunkt.

Man sagt, wer keinen Namen hat, hat keine Identität und ist folglich niemand. Das ist falsch. Keinen Namen zu haben, bedeutet keinen Rückzug. Ich versuche meinen alten Namen nur für eine Weile zu schützen. Er ist noch ein Teil von dem, was war und ich will ihn gut aufheben, für das was sein könnte. Für die Gegenwart jedoch, ist er zu schade. Alles was ich wollte, war das Leben in seiner reinsten Form, kein Spiel. Mit dem Leben habe ich nie gespielt. Es war ein Experiment. Das Experiment Leben selbst. Die Vorbereitung war gewissenhaft und gut. Das Protokoll über die Zwischenschritte vorbildlich geführt, die Erfassung der Ergebnisse detailliert und objektiv. Ich war eine gute Forscherin. Ich hätte eine gute Forscherin sein können, wenn mein Experiment nicht die Hauptkomponente, nämlich mich, vernichtet hätte. Genaugenommen bin ich noch da, ich denke, ich fühle, oder… ich versuche es zumindest. Aber ich bin nicht mehr dieselbe, die ich einmal war. Ich habe mich geirrt, als ich annahm, ich könne unverändert aus dem Experiment hervorgehen. Als wäre ich besonders, als wäre ich erhaben, als könne ich mich schuldfrei sprechen, von dem Schmerz, den ich anderen bereitete. Von dem Schmerz der auf mich zurückfiel.

Ich sitze hier und warte auf die Zukunft. Aber solange ich ihren Namen nicht kenne, ist sie auch noch nicht angekommen und ich warte weiter.

Entscheidungen

Sie sagten mir an der Pforte, dass ich es in Eldoron nicht leicht haben werde.

„Warum?“, fragte ich mit schmerzhaft schlagendem Herzen und wurde ausgelacht. Hätten sie mir die einzige und ehrliche Antwort darauf gegeben, die ich erst viel zu spät begriff, wäre ich noch umgekehrt, bevor mein Fuß die Schwelle betreten hätte. Aber etwas lockte mich. Bunte Werbeslogans auf Luftballons tanzten rund um mich auf und ab, vor meinen Augen drehte sich schon alles.

Und Sie? Wollen Sie nicht auch einmal Herr über Leben und Tod sein?

Hier! Wer im Leben arm, kann hier reich sein.

Wählen Sie! Wer wollten Sie schon immer einmal sein – Seien Sie es hier jeden Tag!

Lassen Sie los, lassen sie alle Mühen und Sorgen hinter sich… alle Bürden sind Ihnen genommen…

Seien Sie noch heute frei…

Frei. Frei war ich nie gewesen. Zumindest nicht frei, wie ich mir vorstellte, dass man sich dem Klang dieses Wortes nach, und allem wofür es zu stehen vorgab, fühlen musste. Meine Vorstellung von Freiheit war zwar durchaus zweifelhaft und ungenau, trotzdem nahm ich an, dass sie um jeden Preis erstrebenswert sei. Frei sein bedeutete in meinen Augen Antworten auf alle Fragen, ein Stillen des Durstes, der immer zurückblieb, ganz gleich wie man ihn zu lindern versuchte. Von der Pforte aus lächelte man gleichgültig zu mir herüber.

„Nur noch einen Schritt, meine Liebe“, sagte einer der Wächter mit melodischer Stimme, die aber von derselben Gleichgültigkeit durchdrungen war wie sein nicht nachlassendes Lächeln. Für den Moment sah ich mich nicht veranlasst, weiterzugehen, auch wenn die Torflügel bereits einladend offen standen. Ich wusste nichts anzufangen, als weiter da zustehen und mich umzuschauen.

„Ihr Zögern verrät Sie, meine Liebe“, mischte sich nun die schwer bewaffnete eindrucksvoll vor mir aufragende Wächterin zu meiner Linken ein. Energisch stieß sie ihre Lanze in den Boden. „Wenn Sie nicht umkehren, haben Sie sich längst entschieden. Kommen Sie zu mir, es ist leicht. Einen Schritt noch.“

Abschätzend sah ich in ihre katzenhaft schmalen grünen Augen. Mochte es wahr sein was sie sagte, oder auch nicht. Ich traute ihr nicht, so wie ich niemandem traute. Beharrlich trat ich einen Schritt zurück, ohne jedoch der Pforte den Rücken zuzukehren. Mit meiner trotzigen Reaktion erntete ich nichts weiter als ein Lächeln. Ihre Gleichgültigkeit machte mich allmählich zornig, fasst wünschte ich mir, sie würden mich entweder mit Gewalt über die Schwelle des Tores ziehen, oder mich verächtlich von der Grenze ihrer Welt fortscheuchen. Nichts geschah. Mit jedem vergeudeten Atemzug hasste ich ihr Spiel mehr. Meine Gedanken rasten, ohne zu einer Entscheidung zu gelangen.

Dann sah ich in dem Ausschnitt der Welt, der sich mir durch die weit geöffneten Tore bot, ein junges Mädchen. Schon von der Enfernung aus hörte ich es lachen, klangvoll und freudig. Als es den Kopf schließlich in meine Richtung wandte, sodass die blonden Haare im Wind flogen, konnte ich seine strahlenden Augen sehen. Für einen kurzen Augenblick trafen sich unsere Blicke.

Frei. Es war als könnte mein Herz die Bedeutung des Wortes spüren. Jetzt und hier.

Schon war ich unbewusst über die Schwelle getreten.

„Belehrung über Rechte und Pflichten…“, hörte ich die Wächter mir nachrufen, doch ich war schon längst weiter. An einem kleinen Häuschen, das ich merkwürdiger Weise bisher nicht bemerkt hatte, erwartete mich ein gebeugter Greis, der mir seinen Gehstock entgegen reckte.

„Sie da! Nicht so hastig. Ein neues Leben will wohl überlegt sein. Was man braucht ist ein kühler Kopf. So. Hier lang. Ja, immer mir nach. Folgen Sie mir, wie unzählige vor Ihnen es getan haben und alle nach Ihnen es auch tun werden.“

Meine anfängliche Befangenheit kehrte zurück, dennoch eilte ich dem Alten nach und schwieg. Inmitten der Hütte, die deutlich geräumiger war, als sie von außen zunächst gewirkt hatte, machte er Halt. Eine der langen Wandseiten hing voller Bilder von Frauen, die gegenüber voller Männerbilder, die kurzen Wandseiten waren nakt und auch die Mitte des Raumes war schlicht und ergreifend leer. Ich wusste nicht recht, wie der Alte hier anständig wohnen sollte…

„So, lassen Sie mich Sie ansehen… Sicher wollen Sie groß sein und schlank. Blond? Nein, vermutlich eher schwarzhaarig. Die Frisur? Naja, die können Sie ja selbst jederzeit verändern. Dann werden Sie fürs erste einmal lange Haare haben. Abschneiden können Sie nach Bedarf selbst.“ Er lachte kehlig über mein Stirnrunzeln.

Sicheren Schritts trat er vor eines der Bilder, das genau auf die Umschreibung seines Vorschlags zutraf. Und exakt auf meine eigene Vorstellung von einem perfekten Äußeren. Als hätte er all meine Wünsche in meinen Augen gelesen, bevor sie sich mir selbst offenbart hatten.

„Wie haben Sie das wissen können?“, fragte ich beeindruckt und erschrocken zugleich, obwohl ich nicht genau verstand, was hier geschah.

„Ach… es ist immer gleich“, murmelte er fast schon gelangweilt. „Jeder will das, was er nicht hat. Ich liege nie falsch. Aber kommen Sie jetzt. Sie müssen sich noch eine Grundausrüstung erhalten. Viel gibt es nicht, das sage ich Ihnen gleich. Aber Sie sind ja auch erst am Anfang, alles andere müssen Sie sich erst verdienen. Das Leben ist nirgendwo leicht.“

Letzteres sagte er mit einer sonderbaren Härte im Gesicht, die mir Angst machte. Umso weniger wagte ich danach zu fragen. Ich murmelte überflüssigerweise meine Zustimmung, die Entscheidungen über meine Ausrüstung hatte der Greis bereits für mich getroffen. Unschlüssig wog ich einen langen Dolch in Händen und schob ihn dann unbeholfen in die Lederscheide an meinem Gürtel. In den Gürteltaschen befanden sich Vorräte, die ich als trockenes Brot und Gemüse identifiziren konnte. Meine Kleidung war noch ein bisschen steif, aber das Leder wirkte zumindest gut verarbeitet und stabil. In einer kleineren Gürteltasche waren kleine runde Kugeln. Mit einem Schulterzucken schloss ich die Tasche wieder. Als ich vor die Tür der Hütte trat, war ich alleine. Vermutlich war der Alte in seiner sonderbaren Hütte zurückgeblieben. Was war das für ein merkwürdiger Beruf, die Wünsche von Fremden zu erraten, dachte ich kurz und schob den Gedanken sofort beiseite.

Frei. Ich war die, die ich immer hatte sein wollen. Doch als ich mich gerade bedanken wollte, war die Tür bereits geschlossen und der Alte nirgends zu sehen. Wieder huschte das Kind vorüber, näher als vorhin. Wieder blickte ich in seine Augen. Es lachte aus vollem Hals, doch ich sah, dass das Lachen seine Augen nicht erreichte. Als ich den Blick tiefer sinken ließ, erkannte ich blutverkrustete Schnitte quer über die Arme des Mädchens. Die Clownsschminke, die es vorher so fröhlich hatte wirken lassen, war um die Augen- und Mundpartie völlig verwischt, als hätte es viel geweint. Es wirkte deutlich älter, kaum mehr wie ein Kind – im Grunde war ich mir nicht mehr sicher, was ich überhaupt gesehen hatte. Ich wollte noch einmal genauer hinsehen, doch als ich blinzelte, war es aus meinem Blickfeld verschwunden. Ich war gerade erst in Eldoron angekommen und schon versuchte ich zu vergessen.

„Alienna“, hörte ich ein Rufen und wandte mich um. „Alienna, Sie müssen mit voller Aufmerksamkeit bei der Sache sein, wenn der Täter seine Darstellung beginnt. Es wird einen Moment geben, in dem er einen schwerwiegenden Fehler begeht und den dürfen wir nicht verpassen.“ Verständnislos starrte ich ins Nichts, bis sich vor mir die Konturen und schließlich die Farben meines Anwalts manifestierten.

„Verzeihen Sie“, bat ich teilnahmslos.

„Alienna, ich muss nicht betonen, dass hier Ihre Angelegenheit verhandelt wird. Zeigen Sie dem Gericht ihren Respekt und konzentrieren Sie sich. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Gegner. Er wird versuchen, Ihnen durch seine Worte zu schaden.“

Stumm zwang ich den Blick nach vorne in das Sprechrund. Dass er mir schaden wollte, konnte ich nicht glauben. Dass er es aber gezwungenermaßen nicht doch tun würde, war nicht ausgeschlossen. Alle versammelten Weltenrichter, der Richtkönig und die selbst ernannten Zeugen, die ich heute zum ersten Mal sah, lächelten gleichgültig vor sich hin. Eine Art von Lächeln, die mich zu Beginn meines Lebens in Eldoron so fasziniert hatte und mich nun nur noch verstörte. Diese sture, unerschütterte Freundlichkeit, wobei man nicht zeigte, was man im Herzen wirklich empfand. Ein Gefühl von allgegenwärtiger Leere ergriff mich und durchdrang mein ganzes Sein mit aller Gewalt. Jetzt, da es um meine Person ging und mir nichts als Teilnahmslosigkeit und geschäftliches Interesse entgegen drang, wurde mir erst bewusst, wie kalt diese Welt mit all ihren vergeblich suchenden Bewohnern war. Wie kalt mein eigenes Leben in eben dieser Welt geworden war.

Dann stand der Angeklagte auf, maßvoll und grazil, sich aufmerksam umblickend, bei meinem Anblick gab es ein kurzes Aufblitzen in seinen klugen Augen, dann blickte er weg.

„Alteri semper ignoscito, nihil tibi“, sagte er, nur um sich sofort wieder zu setzen. Es herrschte absolute Stille im Saal. Zugegebenermaßen, ich war verwirrt. Warum diese Wahl der Worte? Warum sagte er mir, dass man stets den anderen vergeben sollte, nie aber sich selbst? Es schien als warteten alle wie auch ich auf ein Zeichen, dass der Angeklagte weitersprechen würde. Bald kam Unruhe auf, die langen üppig verzierten Gewänder des Richtkönigs raschelten ärgerlich.

„Dracero“, ergriff nun endlich der Richtkönig das Wort, bevor die Geräusche verursacht durch die ungeduldigen Anwesenden, noch weiter anschwollen.

„Ich darf Sie daran erinnern, zu welchem Zweck Sie in der Runde der Weltenrichter vorgeladen wurden. Ihre weisen Reden sind redundant. Erklären Sie sich genauer, sonst bleibt mir nichts anderes übrig, als die geforderte Strafe über Sie zu verhängen.“

Wieder Schweigen. Erschrocken wollte ich auffahren, um den Richtkönig um Einhalt zu bitten, doch mein Anwalt hatte mich beschwichtigend am Arm ergriffen und zog mich näher zu ihm hin.

„Sie sind nicht hier um diesem Mann einen Gefallen zu tun, Lady Alienna. Konzentrieren Sie sich.“

Allmählich wurde ich ungeduldig und fahrig in meinen Bewegungen. Er dort, er, den sie alle anstarrten, er hatte sich an mir schuldig gemacht, ohne dass er eine Schuld begangen hatte. Trotzdem stand seine Bestrafung kurz bevor. Wir wussten es beide - und doch… Was dachte Dracero in diesem Moment, wovon ging er aus? Dass ich für oder wider ihn aussagen würde? Oder war er sich sicher, dass ich schwieg? Die wichtigste Frage jedoch war, wovon ging ich aus? Wie würde ich mich verhalten? Bei allem Nachsinnen stellte ich unwillkürlich fest, dass mir schlecht war. Es mochte daran liegen, dass ich seit zwei Tagen nichts mehr gegessen hatte, dass ich am Abend vorher zwei Flaschen Wein geleert, und aufgrund der Tatsache noch immer unglaublich ungesund fühlte. Womöglich war auch die stickige Luft im Verhandlungsrund der Weltenrichter schuld an meinem üblen Befinden… Oder aber ich konnte Draceros Anblick nicht ertragen. Warum? Brachte ich es nicht über mich, zu sehen wie er gerichtet wurde? Glaubte ich an seine Schuldlosigkeit, auch wenn ich es besser wusste? War es überhaupt Schuld? Diesen Begriff hätte ich selbst nie im Zusammenhang mit seinen Taten gewählt. Unser beider Leben war so eng miteinander verflochten gewesen, dass es unweigerlich zu Eingriffen des einen in das Leben des anderen hatte kommen müssen. Was, so ging es mir schon seit unserer ersten Begegnung durch den Kopf, verband uns, was empfanden wir füreinander? Seine Augen waren nicht wie die der anderen Bewohner von Eldoron, nicht gleichgültig höflich drein blickend, sie waren mal hart und kalt, unerbittlich und voll Zorn, aber auch mild und tief.

Ein zweites Mal erhob sich der Angeklagte. Ich dachte in dem Moment an so vieles. Zum Beispiel daran, wie mein Leben in Eldoron begonnen und mein eigentliches Leben mit jedem Tag schwächer geworden war und um einen Hauch beinahe erloschen wäre. Dann wiederum versuchte ich mir alle Erinnerungen die mit Dracero in Verbindung standen zurück ins Gedächtnis zu rufen. Eine Aufgabe, an der ich scheitern musste. Was wir Gemeinsames teilten, war ein ganzes Leben. Mir schwindelte, ich rang um Beherrschung, atmete schneller die stickige Luft ein und starrte unverwandt auf die Lippen meines einstigen Geliebten.

„Verehrter Richtkönig. Ich weiß, ich bin der Schuldige, ich gestehe alles, ich nehme jede Strafe, die mir auferlegt wird, an. Verehrte Lady Alienna, vergeben Sie mir nichts, denn auch ich selbst kann mir nicht vergeben. Nur bitte lassen Sie mich Ihre Stimme hören. Nur noch einmal. Sagen Sie irgendetwas. Sagen Sie wenigstens, dass Sie mich hassen.“

Es wurde dunkel um mich.

Ehrlos

Jedes Leben beginnt auf dieselbe Weise. Jeder fängt mit nichts an als dem bloßen Dasein und den wenigen Dingen, die er in der Hütte nahe der Pforte mitbekommen hatte. Fast wie ein Neugeborenes, das schutzlos ins kalte Leben gestoßen und gleichzeitig schon von der Mutter verbannt war. Aber obschon es mir unangenehm war, fand ich, dass es eine vernünftige Sache mit der Gleichheit aller war. Zusätzlich zu der spärlichen Grundausstattung erhielt jeder genau 21 Freuden. Wertgegenstände in Form kleiner durchschimmernder Perlen, die im Wert mit Gold oder Diamanten vergleichbar waren, in ihrem ideellen Wert beinahe noch kostbarer. Etwas dass so wertvoll war, so bedeutsam zugleich, als wäre es ein Teil der eigenen Persönlichkeit. Man gab sie nur dann aus, wenn man keine andere Wahl mehr hatte. Denn einmal eingetauscht, war es so gut wie unmöglich sie wieder zu erlangen. Schnell lernte ich, dass man niemals fragen durfte, wie viele Freuden jemand noch hatte. Die Freuden waren ein Thema, über das man im Allgemeinen nicht sprach. Ich lernte auch, dass man meist nur zu Beginn seines neuen Lebens seine Freuden ausgab. Gerade so lange, bis man andere Güter zum Tauschen hatte, oder Dienstleistungen für Güter anbot. Seine verbliebenen Freuden hütete man von da an wie einen unermesslich wertvollen Schatz. Derjenige jedoch, von dem man wusste, dass er keine Freuden mehr besaß, galt als verloren und wurde auch so behandelt. Die Freuden schienen der Inbegriff von Wohlstand und Glück zu sein. Abschätzend wog ich sie in der Hand. Noch immer unschlüssig, was sie mir selbst wert waren, steckte ich sie wieder weg.

Ich war eine von denen, die mit der allumfassenden Einsicht hierhergekommen war, nichts mehr zu verlieren zu haben. So gleichgültig wie ich mich mit meinem bisherigen Leben abgeschlossen hatte, begann ich auch meine Chance auf ein neues Leben. Dennoch sah ich in all meiner Unbesonnenheit doch ein, dass ich achtsam sein musste mit dem Ausgeben meiner Freuden.

Ziellos irrte ich durch mein neues Leben, durch eine Welt voller Wunder und dennoch so vieler bekannter Dinge. Für mein Befinden hätte es ruhig noch etwas absurder sein können. Denn auch wenn ich bis jetzt noch nicht mit Regeln, Gesetzen oder Pflichten konfrontiert worden war, beobachtete ich doch eine nicht zu verleugnende Ordnung und Regelmäßigkeit im Leben der Bewohner von Eldoron. Ein jeder von ihnen schien einer Art von Arbeit oder Tätigkeit nach zu gehen, um Tauschgegenstände herzustellen oder seine Dienste anzubieten. Im Grunde wehrte sich alles in mir dagegen, ebenfalls daran teilhaben zu müssen, aber ich sah schnell ein, dass ich etwas von Wert zum eintauschen haben musste, wenn ich nicht meine Freuden einlösen wollte. Zu lange hatte ich nichts Richtiges außer ein paar unterwegs gepflückten Früchten gegessen und viel zu wenig getrunken, sodass ich immer langsamer vorwärts kam und oft rasten musste. Manchmal schien mein Körper sogar zu zittern, mein Blick verschwamm und mir schwindelte. Müde kämpfte ich mich vorwärts. Die Schwäche des menschlichen Körpers, ich hatte nicht geahnt, dass sie mich auch hier einholen würde.

„Melanie“, hörte ich jemanden rufen, doch nicht hier. So weit weg schon, diese Stimme…

Wenigstens wurde ich nicht als Fremde behandelt, bei deren Anblick man entweder weg sah und tuschelte, oder die man mit offenkundiger Abneigung betrachtete. Das offene Lächeln all derer denen ich in kleinen Gehöften, in den Wäldern oder auch in der nächst gelegenen Stadt begegnete, ermutigte mich und gab mir das Gefühl hierher zu gehören. Zu ihnen allen. Zu denen, die doch einmal Glück gehabt hatten und nun ein zufriedenes selbstbestimmtes Leben führen durften.

„Was haben Sie anzubieten?“, wurde ich öfter gefragt, wandte mich aber mit einem schüchternen Kopfschütteln ab. Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits drei Freuden für Nahrunsmittel und ein paar wärmere Kleidungsstücke eingetauscht. Es war kein gutes Gefühl, die wenigen Wertgegenstände herzugeben, die man besaß.

„Sie brauchen Schutz, Lady. Seit einiger Zeit sehe ich Sie alleine umherwandern. Vermutlich sind Sie erst angekommen und wissen wenig über die Gefahren, denen Sie hier ausgesetzt sind. Ich kann Ihnen helfen. Wenn Sie wollen.“

Erschrocken drehte ich mich der hoch aufragenden schlanken Frau zu, die mich angesprochen hatte. Sie war auf sonderbare weise hübsch, obwohl sie eher maskuline Tarnkleidung trug. Wollte sie mir helfen, oder wollte sie mir etwas Böses? Ich wusste es nicht. Unentschlossen hielt ich inne, während sie mich umrundete und abschätzend begutachtete.

„Erstaunlich“, murmelte diese mit einem leichten Nicken und ließ die Hände sinken. „Sie sind geeignet dafür. Wenige sind das vom ersten Moment an. Es ist einige Zeit her, dass ich eine so verzweifelte junge Frau wie Sie gefunden habe. Viele müssen erst noch geformt werden. Bei den einen geht es schnell, aber andere scheitern an sich. Ob Sie jedoch wirklich bereit sind, müssen Sie mir selbst sagen. Wenn Sie es denn bereits wissen können.“

Sollte ich etwas erwidern? Die Erwartungen meines Gegenübers an mich, schienen nicht gering zu sein und ich hatte Angst, meine möglichen Chancen durch ein falsches Wort zu verspielen.

„Warum soll ich nicht wissen können, ob ich für etwas bereit bin – vorausgesetzt ich wüsste für was?“, konnte ich mich nicht zurückhalten zu fragen, obwohl ich die Frage bereute, sobald ich sie ausgesprochen hatte. Gerade hatte die Frau mir meinen Dolch aus der Scheide am Gürtel gezogen und prüfte die Waffe mit zusammen gekniffenen Augen.

„Sie haben gut gewählt. Vielleicht haben Sie Ahnung von Waffen, vielleicht aber auch nur ein gutes Gefühl. Dann würde ich es Glück nennen. Wie Sie auch heißen mögen, Ihr Name ist mir egal, alle Namen hier sind eine Lüge. Sie scheinen intelligent zu sein, außergewöhnlich und doch gleichzeitig so naiv. Wie geht das zusammen... nun… Haben Sie Angst, meine Liebe?“

Meine Sicht verschleierte sich, an den Rändern meines Gesichtsfeldes war es zu dunkel geworden um etwas zu erkennen und ich verspürte heftigen Kopfschmerz. Unwillkürlich fasste ich mir an die Stirn.

„Sie glauben Migräne zu haben, meine Liebe, aber seien Sie sich sicher, Sie haben keine. Zumindest nicht hier. Und das ist doch alles was zählt, nicht wahr?“ Bei dieser Bemerkung wurde das Gesicht der Frau hart und für einen Augenblick bildete ich mir ein, einen Schimmer von schmerzlichem Verlust über ihr Gesicht ziehen zu sehen. Doch der Moment war zu schnell vorbei und ich musste mich auf mein Gleichgewicht konzentrieren. Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Hier gab es keine Migräne.

„Ich habe Menschen kennen gelernt, die sich über alles geliebt haben. Menschen, die bedingungslos für einander da waren, die den Partner bis zum Ende ihres Lebens gefunden zu haben glaubten, die alles für einander getan hätten und gemeinsam bis in den Tod gegangen wären. Und ich habe gesehen, wie ungerecht auch diese Menschen zueinander sein können, wie falsch, wie selbstsüchtig, wie verletzend. Wie sie sich gegenseitig bis auf das Letzte zerstören können. Wie sie einander töten können. Mit Worten oder mit Waffen“.

Nachdenklich umrundete mich die Frau, die ich für eine Art Kriegerin hielt, und sagte hinter meinem Rücken: „Sie haben Angst vor Gefühlen. Das ist eine gefährliche Angst. Eine Angst, an der Sie leicht zerbrechen können. Aber auch eine Angst, die Sie schützen kann. Sie wird Ihnen womöglich von Vorteil in El-doron sein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie nie fallen werden.“

„Melanie, Melanie…“ Warum riefen sie mich so? Ich wollte nichts hören. Was hatte die Kriegerfrau mit ihrer Antwort angedeutet? Mir war, als wäre ich so nah an der allumfassenden Lösung. Der Antwort auf mich selbst. Zum greifen nahe und dann fiel ich, fiel ich, fiel ich… und als ich langsam wieder zu Besinnung kam, war ich der Erkenntnis so fern, als wäre ich nie annähernd in ihrer Nähe gewesen…

„Melanie, leg dich hin, du bist furchtbar blass...“

Warum war ich hier? Umgeben von all umfassender Schwärze, hilflos und allein. Warum fiel ich, warum war ich nicht stark genug, um die Schatten zu verdrängen, die sich über mir zusammenzogen? Panik überkam mich, ich musste zurück, musste erfahren, was die fremde Frau über mich zu wissen schien. Unsere Begegnung war nur ein Augenblick gewesen, eine kurze Momentaufnahme in meinem Leben – und dieser eine Blick, den die Unbekannte auf mich hatte erhaschen können, schien ausgereicht zu haben, um mein Wesen zu begreifen. Alles in mir drängte nach der Rückkehr. Minutenlang rang ich mit meiner Angst. Warum sollte ich nicht genug Selbstvertrauen haben, um die wenigen Schritte zu tun, die mich von Eldoron trennten? War es morgens, war es abends, oder war die Nacht bereits angebrochen? Jedes Zeitgefühl war mir abhanden gekommen, ich wusste nicht, wie lang ich durch das düstere Nirgendwo gedämmert war, bevor ich wieder das Bewusstsein erlangt hatte. Die Vorhänge waren zugezogen, doch um sie aufzuziehen fehlte mir die Kraft und mir war ohnehin alles viel zu gleichgültig um nachzusehen, ob es noch hell draußen war.

„Alienna!“, mahnte mein Anwalt erneut. Er hatte warnend eine Hand erhoben. Unter dem Murren des Richtrates war Dracero aufgestanden und war bis auf wenige Meter an die Tribüne der Verteidigerseite heran getreten.

„Hier knie ich nun vor Ihnen, Alienna und die ganze Welt mag erfahren, dass Sie recht hatten. Sie allein sind meine Richterin, Ihnen zu Füßen ist der Platz der mir gebührt. Verlangen Sie alles von mir, nehmen Sie alles von mir was mir geblieben ist, um Gnade werden Sie mich nicht bitten hören, denn darum darf ich nicht verlangen. Zu schwer wiegt meine Schuld.“

Ich wollte mich zu Dracero hinab beugen, stattdessen sah ich über seinen Kopf hinweg aus dem Fenster. Mein Angeklagter zog mit aller Macht an mir, doch ich war aufgesprungen und bis an den Rand der Tribüne getreten.

„Angeklagter…“, brachte ich kaum hörbar über die Lippen, „man sagt Ihnen eine Schuld nach. Eine Schuld, die Sie wissentlich an mir begangen haben. Die Sie auf sich genommen haben, um mich aus einer Gefahr zu retten, in die ich mich selbst brachte. Ich habe Ihnen Ihre Schuld hiermit vergeben.“ Ein Raunen ging durch den Saal wie ein böses Lachen.

„Niemals“, rief mein Verteidiger zornig, obwohl er sein Lächeln nicht eine Sekunde ablegte, „Wer vor dem Richtrat steht ist schuldig. Sie können ihn nicht freisprechen.“

Verzweifelt blickte ich von Gesicht zu Gesicht der versammelten Richter. Sie lächelten alle freundlich, doch ihr Herz schien aus Stein zu sein. Sie mussten erkannt haben, dass ich die Wahrheit sprach und Dracreos Bruch der Regeln Eldorons mein Leben gerettet hatte. Wenn jemand schuldig war, dann ich. Doch er war der Angeklagte und er würde verurteilt werden. Langsam, wie erstarrt sank ich auf meinen Platz zurück.

Als ich mich erneut dem Tor zu Eldoron näherte, nickten mir die Wächter bereits zu, als ich noch einige Meter entfernt war. Sie lächelten ihr stummes Lächeln, als sie mich passieren ließen. Ihr Blick schien zu sagen:

Wir wussten, dass Sie schon so bald wieder kehren würden, Lady Alienna. Wer einmal hier angekommen ist, der braucht nichts anderes mehr um glücklich zu sein... der muss hier sein, um glücklich sein zu können. Willkommen zurück. Dies ist Ihr zu Hause.

Ihr übrheblicher, wissender Blick ärgerte mich. Entschlossen ignorierte ich sie und trat über die Schwelle. Es fiel mir wesentlich leichter als beim letzten Mal. Jetzt war ich bereit den letzten Schritt zu tun. Erleichtert atmete ich auf. Eldoron. Und ich war wieder Ich. Mit dem Namen, den ich mir gegeben hatte: Alienna. Ich fühlte mich gut, erholt und… Es fiehl mir nicht ein, bis ich feststellte, wo ich war. Neben mir stand die Kriegerfrau, sah mich prüfend an und ließ dann mein Handgelenk los. Wir standen vor einem Fenster, das den Blick auf eine idyllische hügelige Graslandschaft freigab. Als die fremde Frau sich vom Fenster abwandte, folgte ich ihrem Beispiel. Der Raum in dem wir uns befanden war so weitläufig wie eine Halle. Alles war reich, nein, vielmehr überreich verziert. Der üppige Prunk faszinierte mich, doch je länger ich hinsah und mich hierhin und dorthin wandte, desto drückender wirkte die Räumlichkeit.

„Sie wundern sich, wo Sie sind“, stellte mein Gegenüber fest, ohne eine Bestätigung zu erwarten. „Gefällt Ihnen dieser Ort?“, fragte die Frau nüchtern und blickte mir gleichgültig, aber zumindest offen und direkt in die Augen. Unsicher verlagerte ich mein Gewicht. Was erwartete sie von mir zu hören?

„Sie suchen nach der Antwort, die ich erwarten könnte“, bemerkte die Kriegerfrau ohne ihren durchdringenden Blick nur eine Sekunde von mir zu nehmen. „Sagen Sie mir einfach, was sie fühlen.“

Irritiert ließ ich noch einaml den Blick schweifen. Möglicherweise lag es an der Weite der Halle, dass ich plötzlich zu frieren begonnen hatte.

„Ich habe das Gefühl, betrogen worden zu sein. Als wäre alles schön, aber nicht echt“, gab ich nach einer Weile zurück. Die Kriegerin nickte, fasste mich erneut am Handgelenk und führte mich auf einen langen Gang, an dessen Ende wir linker Hand in ein kleines Zimmer abbogen. Bis auf einen Schreibtisch, ein schmales Bett und eine Kommode war es leer und schmucklos. Nur ein Handspiegel mit einem schlicht gearbeiteten Goldrahmen lag auf dem Tisch.

„Willkommen in meinem Reich“, lud die fremde Frau mit einer ausladenden Geste ein. „Fast jeder der die große Halle sieht, fühlt sich mächtig und erhaben. Es sind diejenigen, die in diese Welt gekommen sind, weil sie sich nach diesen Gefühlen sehnen. Aber sie sehen nicht, dass diese Gefühle auch hier in Eldoron nur eine Lüge sind. Ich hatte einstmals ein reich ausgestattetes volles Zimmer. Angehäuft mit Fundsachen, mit Dingen die ich mir eintauscht hatte und mir wertvoll oder auf irgendeine Weise besonders erschienen waren. Irgendwann gab ich alles weg. Zu lange bin auch ich dem schönen Schein gefolgt und wurde von Tag zu Tag unglücklicher, obwohl ich mehr und mehr hatte. Ich blickte oft in diesen Spielel dort, aber eines Tages erkannte ich mich darin nicht mehr. Das war der Tag, an dem ich wusste, dass ich etwas ändern muss: mich selbst Sehen Sie ruhig in den Spiegel, vielleicht erkennen auch Sie darin wer Sie sind, nicht wer Sie sein wollen.“

Panisch wich ich zurück. Ich war fast schon überzeugt, aus dem Augenwinkel, ein lachendes Clownsgesicht darin gesehen zu haben. Einen mich auslachenden Clown. Doch obwohl ich wusste, dass diese Täuschung keinen Anspruch auf Wahrheit hatte, zögerte. Als ich meine unbegründete Furcht schließlich mit genügend Argumenten der Logik niedergerungen hatte, wagte ich einen erneuten Blick. Ich sah nichts weiter als eine hübsche Frau, die mir mit fragendem Blick und weit aufgerissenen Augen aus dem matten Glas entgegen starrte. Beinahe hatte ich vergessen zu atmen, so gebannt wartete ich auf eine widernatürliche Veränderung meines Spiegelbildes.

„Was sehen Sie?“, fragte die Kriegerfrau mit merklicher Neugier in der Stimme. Ich schüttelte verständnislos den Kopf. Die Kriegerfrau lehnte sich wieder zurück, ihre Miene zeigte unverhohlene Enttäuschung. „Sie sind noch nicht bereit, meine Liebe. Gehen Sie, sehen Sie sich um, erleben Sie etwas. Kehren Sie nicht eher wieder, als bis Sie wissen, wer Sie sind.“

Aber, wollte ich protestieren, doch die Kriegerfrau hatte mich unsanft am Arm gefasst und führte mich ohne nach meinem Willen zu fragen nach draußen. Gehen Sie nicht fort!, war ich drauf und dran zu rufen, denn kaum hatte sie mir den Rücken zugekehrt fühlte ich mich verlassen und der Verzweiflung nahe. Ich war alleine in der Fremde. Nahe einer Stadt, die mir fremd war, in einer Welt, die ich noch nicht verstand. Unschlüssig wartete ich vor dem hohen, reich verzierten Portal, bis ich eingesehen hatte, dass niemand kommen würde, um mir das Leben zu erklären.

Wie dem auch sei, dachte ich, umrundete die Stadtmauer und betrat dann die Stadt durch ein offenes Tor. Unschlüssig wandte mich umständlich mal nach links und mal nach rechts. Ich war umgeben von hohen Prunkbauten. Häuser die viel zu groß und prunkvoll wirkten, um zu rechtfertigen, dass nur eine einfache Familie in ihnen wohne. Müßig zog ich durch die Gassen, konnte jedoch keinen Blick ins Innere der prächtigen Gebäude erhaschen, da alle Scheiben bunt getönt waren und die Türen verschlossen. Warum wollte man nicht gesehen werden, fragte ich mich und machte schließlich an einem leeren Brunnen halt.

„Sie brauchen hier nicht auf frisches Wasser zu hoffen, Fremde“, hörte ich eine Stimme hinter mir sagen. Ein Mann mittleren Alters, mit markanten Narben im Gesicht, war neben mich getreten. Mit verschränkten Armen sah er mich abwägend an.

„Warum? Was ist mit dem Wasser?“, beeilte ich mich zu fragen, bevor ich wieder alleine war.

„Jeder muss sich sein Wasser selbst verdienen. Als ob es so einfach wäre...! Alle kommen sie in die Stadt und wir müssen zusehen, wie unsere Quellen erschöpfen. Wir haben hier nicht genug für jedermanns Durst. Wenn Sie wegen des Wassers gekommen sind, sollten Sie sich lieber beeilen fortzukommen“, fügte er mit unverhohlener Feindseligkeit hinzu. Erstaunt musterte ich den Mann genauer. Auch er war wie ein Krieger gekleidet und von muskulöser Statur.

„Gegen wen müssen Sie kämpfen?“, fragte ich, um vom Streitpunkt Trinkwasser abzulenken. Der Mann lachte bitter und kam mir unangenehm nahe.

„Dies, junge Frau, ist ein Land in dem man nur an seinen Aufgaben wachsen kann. Sie sind unerfahren und schlecht ausgerüstet, also müssen Sie neu hier sein. Das ist jeder einmal. Eines rate ich Ihnen, wenn Sie hier jemand sein wollen: Sie müssen schnell lernen. Wenn Sie geschickt und klug sind, können Sie es hier weit bringen. Wenn Sie jedoch Angst haben, werden Sie hier als Niemand sterben.“

Eingeschüchtert lehnte ich mich zurück. Der stattliche Krieger füllte fast mein gesamtes Gesichtsfeld aus und zusätzlich mit dem Brunnen in meinem Rücken fühlte ich mich durchaus bedroht. Unmerklich tastete meine Hand nach der Waffe an meiner Seite. Doch dem Krieger schien die unauffällige Bewegung nicht entgangen zu sein. Eine starke Hand legte sich auf meine. „Alles und jeder kann eine Bedrohung sein. Vertrauen Sie nicht leichtfertig.“

Dann entspannte der Mann sich wieder ohne jedoch einen Millimeter von mir zurück zu treten. „Ich biete Ihnen Schutz an, fremde Frau, solange bis Sie gelernt haben hier zu leben. Sie können in meinem Steinkeller wohnen, Sie werden von mir mit Quellwasser und mit ausreichend Nahrung versorgt werde. Als Gegenleistung werden Sie alles tun, was ich von Ihnen verlange.“

Wieder diese Panik in mir, alles drehte sich. Nicht... nein... nicht jetzt diese Schwäche... sie überfiel mich ohne dass ich eine Chance hätte dagegen anzukommen. Mein Blickfeld verengte sich. Was sollte ich antworten? Er wollte Gegenleistungen, körperliche Dienste eingeschlossen, vermutete ich. Was hatte ich erwartet? Elektrizität, fließendes Wasser und Menschen, die keine Bedürfnisse hatten? Eigentlich hatte ich nicht so weit gedacht, mir überhaupt vorzustellen, auf welche Zivilisation ich hier stoßen würde. Es spielte auch keine Rolle, wenn ich ein Teil von ihr werden durfte und frei war.

Ich könnte weit kommen... wenn ich lernte zu leben. Wie lebte man? Ja, wie lebte man, wie, wie, wie...

Vom Siegen und Verlieren

Das Urteil war so hart ausgefallen, wie es nur hätte ausfallen können. Auch wenn noch kein Urteil ausgesprochen worden war, so stand die Strafe des Angeklagten doch längst schon fest. Jeder Strafe hatte er im Vorfeld zugestimmt und so würde er auch die schwerste Strafe auferlegt bekommen, dessen war ich mir sicher. Eigentlich hätte ich genauso zufrieden sein sollen wie mein Anwalt, der mir seine große Hand jubilierend auf die Schulter gelegt hatte. Stattdessen fühlte ich mich, als wäre ich anstelle des Angeklagten von der Strafe getroffen worden. Bis jetzt hatte ich tatenlos dem ganzen Treiben zugesehen und alles über mich ergehen lassen, ohne teilhaben zu wollen. Hatte ich wirklich angenommen, aus alldem unbeschadet hervorzugehen? In Wahrheit musste ich mir eingestehen, nie ernsthaft über diese Frage nachgedacht zu haben, denn wer sollte in einer Welt ohne Gesetze fürchten, gerichtet zu werden? Und doch: es gab eine einzige Regel in dieser Welt, in der sich niemand darum scherte, wer starb, wer einfach niedergeschossen wurde, wer die Herrschaft an sich riss. Man durfte niemals den wahren Namen eines anderen laut nennen. Ganz gleich ob mit oder ohne dessen Erlaubnis. Ausgerechnet diese eine Regel war gebrochen worden. Dracero. Er hatte mich bei meinem wahren Namen genannt.

Alle erwarteten von mir als Anklägerin, dass ich sprach. Auch wenn ich versuchte mich normal zu verhalten, schien man mir meine Schwäche anzumerken. Die Luft in der Versammlungshalle der Weltenrichter zitterte erwartungsvoll. Unsanft hob mein Anwalt mich aus meinem Sitz empor. Die Zeit lief mir davon, meine Gedanken rasten umso schneller, außer Stande eine sinnvolle Reaktion vorzubereiten. Wenn ich nun aufstand, was sollte ich erwidern? Sollte ich überhaupt etwas sagen? Was konnte ich antworten, ihnen, den Weltenrichtern, ihm, meinem Anwalt und ihm... Dracero...? Die Schwärze krabbelte am Rand meines Blickfeldes hoch, verengte Millimeter um Millimeter meinen Ausschnitt von der Welt.

„Dracero“, flüsterte ich mit bebenden Lippen. Doch ich hatte zu leise gesprochen. Mit zusammen gekniffenen Lippen sah jener demütig seinem Schicksal entgegen. Wenn ich bloß in der Lage wäre, lauter zu sprechen… ich könnte ihn befreien – mit nur einem Wort. Das könnte ich doch, oder?

„Schuldig, schuldig“, jubilierte mein Anwalt und auch die Weltenrichter echoten von überall: „Schuldig.“

Ein Klingeln ließ mich hochschrecken. Halb wachend halb schlafend drehte ich mich zur Seite. Der Wecker zeigte 11:21 Uhr an, folglich konnte es nicht der Weckruf gewesen sein, der mich um 6:00, 6:30 und ein letztes Mal um 7:00 Uhr ans Aufstehen erinnern sollte. Wieder das Klingeln. Noch lauter, noch aufdringlicher. Es war das Telefon, stellte ich fest, befand es aber nicht für nötig aufzustehen um das Gespräch anzunehmen. So spät, war mein zweiter Gedanke. Zu spät, um mich noch hastig fertig zu machen und an der bereits laufenden Vorlesung teilzunehmen. Man würde mein Fehlen ohnehin nicht bemerken. Den Anruf ignorierend tat ich den einen Schritt, der mich von Eldoron trennte. Wollte ich wirklich zurück? Ich scheute die Konfrontation mit dem Krieger, gleichzeitig lockten mich seine Worte: ich könne weit kommen, wenn ich zu leben lernte. Wenn ich nur wüsste wie. Vielmehr war ich mir sicher, dass ich scheitern würde, sobald ich es bewusst versuchte. Vielleicht konnte ich es lernen. Dort. In Eldoron. Die Hoffnung überzeugte mich schließlich, nach einer Tasse Kaffee und einem hastig gegessenen Schokoriegel, ein drittes Mal innerhalb kürzester Zeit vor die Pforte zu treten. Ich zitterte ein wenig und die Wächter lächelten bei meinem Anblick bloß milde. Als wüssten sie alles. Warum ich ein Teil von Eldoron sein wollte, wer ich zu werden wünschte, wonach es mich so tief im Inneren verzehrte, dass ich bereitwillig alles andere hinter mir ließ.

Das Klingeln des Telefons machte mich wütend. Bevor ich einen Fuß über die Schwelle setzte, erwog ich, noch einmal kehrtzumachen um den Anrufer rasch abzufertigen oder ihn davon notfalls mit aller Macht zu überzeugen, dass weiteres Anrufen unangebracht war und zu nichts führte. Doch der Anblick von stattlichen Wäldern, Bergketten am Horizont, sanften Wiesen und einer eindrucksvollen Stadt erhaben auf einem Hügel thronend, zog mich so sehr in seinen Bann, dass das Telefon darüber ganz vergessen war.

Verwirrt blickte ich an den vor mir aufragenden Stadttoren hoch. Dann erst begriff ich, dass ich auf der Flucht vor dem Mann am Brunnen aus der Stadt gerannt war. Ein schmatzendes, kratzendes Geräusch füllte die Luft. Angstvoll verharrte ich und lauschte. Doch so sehr ich mich auch anstrengte, es war mir schlichtweg nicht möglich, mit Gewissheit zu sagen, aus welcher Richtung das Geräusch kam. Da im nahen Umfeld um die Stadt nur Wiese war, musste etwas im nahen Wald lauern, schloss ich. Etwas schien es mich aus den eng stehenden Bäumen heraus zu beobachten, obwohl ich dort nichts aufälliges erkennen konnte. Vielleicht war ich bloß ein weiteres Mal Opfer meiner Angst geworden, sagte ich mir, doch es half nichts, denn wenig später setzte das eindringliche Geräusch wieder ein. Wohin sollte ich mich wenden? Ich hatte das bedrückende Gefühl, dass ich bei der Kriegerfrau hätte bleiben sollen. Sie schien ehrlich gewesen zu sein. Aber sobald ich an die Szene vor dem Spiegel dachte, schnürte sich mein Hals zu und ich verscheuchte die Erinnerung hastig. Ohne mir wenigstens noch einen Moment Zeit zu nehmen, um über meine Lage nachzudenken, lief ich linker Hand zwischen Stadtmauer und Waldrand auf der Wiese entlang. Erst langsam, dann zügigen Schrittes, bis ich schließlich rannte. Die Stadtmauer wand sich von mir weg, aber dafür schlängelte sich nun ein Bachlauf parallel zu meinem Weg und dem Wald dahin. Wo er so plötzlich entsprungen war, konnte ich mir nicht erklären, hatte aber in meiner Eile auch nicht auf dergleichen Dinge geachtet. Als ich meine Aufmerksamkeit wieder nach vorne wandte, bemerkte ich voller Beunruhigung eine große Herde Tiere auf mich zukommen. Ich bildete mir ein, dass sie bis vor einigen Sekunden nicht einmal ganz in der Ferne zu sehen gewesen sei. An der Spitze der dreieckigen Formation zeichnete sich eine menschliche Gestalt ab. Ungemein schnell kamen sie heran und das obwohl ich inzwischen mein Lauftempo deutlich verringert hatte und ihnen nur noch langsam entgegen ging. Ein alter Hirte von aufrechter, fast hoheitlicher Statur schritt auf mich zu. Seinen Stab, den er nicht als Laufhilfe nutzte, sondern locker mit sich trug, schlug er dreimal auf den Boden. Sofort kam Stillstand in die Herde, die aus unzähligen Schafen bestand.

„Torr“, sagte er, was ich als seinen Namen interpretierte und blickte mich aus seinen scharfen blauen Augen an.

„Alienna“, gab ich zurück und fragte, wohin ich auf dem Weg käme, den er gerade zurück gelegt hatte.

„Ödhall“, knurrte er und sein langer weißer Bart rauschte im Gleichklang mit dem noch längeren weißen Haar in der Windbö.

„Ich will fort von dem Wald, etwas lauert darin“, murmelte ich und obwohl ich keine Antwort erwartet hatte, entgegnete der Alte:

„Ihre Angst. Ihre Angst lauert im Wald. Sie können nicht fort. Der Wald ist überall.“ Verzweifelt rang ich die Hände und schritt auf den Hirten zu, doch er schob den Stab abwehrend vor sich. „Ich habe viele wie Sie getroffen. Sie liefen vor sich selbst davon bis sie nach Eiston kamen. Und kehrten nicht wieder.“

Für mein Empfinden klang Eiston noch erfreulicher als Ödhall, aber ich wagte nicht zu widersprechen. Der Hirte war mir unheimlich, obwohl er nichts getan hatte, was meinen Argwohn gerechtfertigt hätte. Inzwischen hatte der Alte den Stab hoch erhoben und schritt an der Spitze seiner Schafherde voran. Unfreiwillig eilte ich neben ihm her, nur um nicht wieder alleine zu sein und um herauszufinden, wohin mein Weg mich führen sollte.

„Wo ist Eiston?“, fragte ich um Atem ringend. Torr zuckte die breiten Schultern unter seinem Mantel.

„Sie finden den Weg dorthin, wenn es keinen anderen Weg mehr für Sie gibt. Beten Sie zu Lady Sakir, dass Ihnen immer ein anderer Weg offen steht. Sonst sind Sie verloren.“

Mein Kopf schwirrte, vor Hunger und Durst konnte ich keine weitere Frage formulieren. Wie lange ich neben Torr her lief, konnte ich nicht einschätzen. Ich fühlte mich, als wäre mein Bewusstsein zu weit abgedriftet, um Zeit und Raum fassen zu können. Erst als Torr sich plötzlich bückte und das Scharren der Schafhufe verstummte, war meine Aufmerksamkeit wieder ganz in Eldoron. Nur Sekunden später packte mich das Entsetzten, als mir klar wurde, dass der alte Hirte dabei war eine Leiche umzudrehen. Die Augen des Toten waren mit Metallspitzen durchstochen, die noch aus den Augenhöhlen herausragten, unter denen sich geronnenes Blut gesammelt hatte. Es war als hätte sich der Tote für seinen letzten Tanz grotesk geschminkt. Mir schauderte, als Torr dem Toten einen leicht gebogenen Dolch aus dem Gürtel zog und den Inhalt eines Beutels auf seine Hand leerte und die zum Vorschein kommenden Wertsachen zufrieden wegsteckte. Auch einen Ohrring riss er dem Toten aus dem Ohrläppchen. Allein das Zusehen war mit unerträglich, mit einem flauen Gefühl im Magen wandte ich mich ab. Eine schwere Hand legte sich auf meine Schulter.

„Folgen Sie mir nicht. Wo ich hingehe, gibt es nichts für Sie. Finden Sie ihren Weg, denn Sie haben einen. Eiston ist Ihnen nicht vorbestimmt. Nehmen Sie von ihm, was ich nicht benötige. Stöbern Sie in seinen Vorräten oder braten Sie ein Stück seines Fleisches. Sonst überleben Sie hier nicht. Es gibt hier schlimmeres als das, was Sie im Walde fürchten.“ Die Schafe hatten die Köpfe gehoben und trotteten los.

„Gehen Sie nicht, bitte!“, rief ich verzweifelt, doch Torr schritt mit langen Schritten aus. „Nehmen Sie zwei meiner Freuden und nehmen Sie mich dafür mit“, bat ich verzweifelt. Ohne sich umzuwenden murmelte Torr in seinen Bart, laut genug, dass ich ihn hören konnte: „Keine Begegnung geschieht zufällig. Wir werden uns wieder sehen. Das Schicksal will es so.“

Zitternd bückte ich mich zu dem Toten und legte ihm die flache Hand an die Wange. Ein ruckartiges Zucken ging durch den Körper. Schreiend wich ich zurück. Die Leiche ruhte reglos. Ich musste es mir eingebildet haben. An meinen Händen war Blut. Zuerst besah ich mir den umgehängten Beutel, den der Tote bei sich hatte. Etwas das wie trockenes Brot aussah und ein Stück geräuchertes Fleisch kamen zum Vorschein. Bis jetzt hatte ich nicht bemerkt, dass ich vor Hunger schon fast zu schwach war um überhaupt noch laufen, geschweige denn stehen zu können. Wie ein Tier schlang ich beides gierig hinunter. Danach hatte ich auch keinen Skrupel mehr, die Metallspitzen aus den Augen des Toten zu ziehen. Mir gefiel ihr Schliff also wischte ich das Blut an der Kleidung des Toten ab, hängte mir selbst die Tasche um und verstaute die Klingen darin. Er war tot, es war nichts dabei. Ich lachte.

Ich lachte noch immer, als ich mich zurücklehnte. Meine Hände fühlten sich klebrig an. Blut lief über meinen linken Arm. Mein Herz drohte einen Schlag auszusetzen. Drei Schnitte verliefen über meinen entblößten Arm. Mein Blick schweifte hilflos durch den abgedunkelten Raum. Auf dem Tisch gleich neben der Tastatur glänzte die Klinge eines Taschenmessers. Metallisch und rot. Notgedrungen ließ ich Eldoron hinter mir, um die Schnitte zu versorgen. Das Telefon klingelte schon wieder. Oder immer noch. War es immer noch derselbe Tag? Wie spät war es? Unsicher verharrte ich auf dem Flur und lauschte. Die Wohnung schien verlassen zu sein. Anstatt ins Bad zu gehen, lief ich schlafwandlerisch in die Küche, kletterte unter Aufbietung meiner letzten Kräfte auf die Anrichte, um an das Regal zu kommen, wo ich mir den Rum griff und ein Glas vollschenkte. Ein bisschen von dem Rum ließ ich über meinen verletzten Arm rinnen und leckte meine mit Alkohol benetzten blutenden Wunden. Der Geschmack ließ mich im ersten Moment würgen, danach hatte ich ihn in Gedanken an den Toten in Eldoron bereits vergessen.

Die massiven Hügel, die ich schon von weitem aus gesehen hatte, offenbarten sich als riesige Schutthänge. In einiger Entfernung dazu hatte ein Maler seine Staffelei aufgebaut. Als ich mich ihm bis auf wenige Meter näherte, hatte er gerade angefangen, seine Landschaftsskizze mit Aquarell-Farben auszugestalten. Sein Farbauftrag, ja all seine Bewegungen wirkten so flüssig und doch aufs Wesentliche reduziert, als hätte er jeden Tag im Jahr und alle Jahre nichts anderes gemacht, als den Ablauf seiner Tätigkeit zu optimieren. Nur hin und wieder hob er für einen Sekundenbruchteil den Blick und versank daraufhin wieder in seiner Kunst.

„Warum malen Sie gerade diese Schuttwüste?“, sprach ich ihn direkt an.

„Nun sehen Sie“, erwiderte der Künstler, ohne mich einen einzigen Moment anzusehen oder von seinem immer reeller werdenden Bild abzulassen. „Das Hässliche, Düstere, Traurige hat eine ganz besondere Ästhetik. Ich versuche alles was Ödhall ausmacht in diesem einen Bild zu vereinen: seine tragische Vergangenheit, seine sinnlose Gegenwart und seine noch traurigere Zukunft. Bis jetzt ist es noch keinem Maler gelungen. Ich werde der erste sein. Sehen Sie, wie stimmig das Bild schon jetzt ist.“

Stimmig, wiederholte ich in Gedanken und dachte über Ödhall und den Maler nach. Stumm setzte ich mich so hinter den Maler, um den Fortschritt seines Bildes verfolgen zu können und gleichzeitig einen freien Blick auf Ödhall zu haben. Am frühen Abend legte der Maler den Pinsel beiseite und setzte sich neben mich auf die blanke Erde. Schweigend saßen wir da. Mit einsetzendem Sonnenuntergang machte sich der Maler wieder an die Arbeit, um die Lichtstimmung der Dämmerung in seinem Bild einzufangen. Mit dem letzten Pinselstrich war er so erschöpft, dass er vor seiner Staffelei niedersank. Seine Miene zeigte einen Ausdruck vollkommener Erfüllung. Er schlief an Ort und Stelle ein. Misstrauisch spähte ich umher, konnte aber in unserer Umgebung keine Gefahr ausmachen. Einige Meter abseits lehnte ich mich an einen kleinen Geröllhügel, der wahrscheinlich irgendwann mal von den großen Geröllbergen abgerutscht war. Ich fragte mich, ob nicht Gefahr bestand, dass ich in der Nacht von herabfallenden Steinen erschlagen zu werden, aber die Erschöpfung gewann die Oberhand. Sobald ich die Augen wieder aufschlug, war der Maler schon dabei, die morgendliche Stimmung mit in sein Bild aufzunehmen. Soweit ich sein Bild beurteilen konnte, war es ziemlich genial geworden. Es war unmöglich zu sagen, welche Tageszeit in dem Aquarell gerade vorherrschte. Es mochte früh am Morgen, Mittag oder sogar Abend sein. Etwas Ähnliches hatte ich noch nie gesehen und wünschte, ich wüsste wie es dem Maler gelungen war, all diese Tages- und Lichtstimmungen in einem Bild zu vereinen.

„Es ist ein unsterbliches Werk“, befand der Maler flüsternd. Er stand vor dem fertigen Bild als könne er kaum fassen, was er über einen gesamten Tag hinweg geleistet hatte. Ich hielt ihn für sehr verblendet und selbstverliebt.

„Khalid, ich heiße Khalid“, stammelte er, als er mir zum ersten Mal seinen Blick zuwandte. „Bei den ewigen Nuiri! Sie sind beinahe so schön wie die Calista. Werden Sie mir einmal Modell sitzen? Aber nein, das ist ein Werk an dem ich scheitern muss... Dieses hier muss mein letztes Werk gewesen sein, denn etwas Vollendeteres werde ich nicht erschaffen können.“

„Was hat es mit Ödhall auf sich, Khalid? Erzählen Sie mir von seiner Vergangenheit“, lenkte ich ihn von seinem Kunstwerk ab. „Sie sind neu hier, ich verstehe“, murmelte der Künstler und begann seine Farbpinsel in einer Wasserschale auszuwaschen. „Als ich hier ankam, gab es noch keinen Ort, den man Ödhall nannte. An dieser Stelle vor uns war nichts weiter als ein flacher Berg aus grobem Gestein. Seitdem sind nur wenige Jahre vergangen und nun, sehen Sie sich das an: eine ganze Landschaft, verschwunden unter unwägbar vielen Tonnen Gesteinsmüll. All das ist Abraum aus den Minen von Titinka. Mit jedem Jahr schürfen sie dort noch gieriger als im vergangenen Jahr.“

Feindlich starrte ich die riesigen Hügel an und musste an die gigantischen Tagebaustätten in Australien denken. An den Raubbau in den Minen von Brasilien, Madagaskar und anderen Orten der Welt. Ein Schatten hatte sich nun auch über mein Eldoron gelegt. Die Welt, der ich zu entkommen trachtete, holte mich ein.

„Wonach schürfen sie?“, brachte ich mühsam hervor.

„Nach besonderen Mineralien. Sie schimmern durch unzählige farbige Einschlüsse, die wie tausende leuchtende Sterne erscheinen. Ich selbst kenne sie nur von Bildern. Man sagt, dass in den Steinen eine Macht wohnt, die man nur dann erkennen und nutzen kann, wenn man Sakir, die oberste der Nuiri selbst, gnädig stimmt.“

Das alles fand ich sehr viel für den Anfang, aber ich versuchte mir Khalids Worte sorgfältig einzuprägen. Vielleicht würden sie zu einem späteren Zeitpunkt Sinn ergeben.

„Titinka ist also ein Reich Eldorons… Was sind das für Menschen, die dort nach machtvollen Steinen suchen?“

Mit Tränen der Rührung in den Augen rollte der Künstler sein jüngstes Werk zusammen und verstaute es in einer Bambusröhre.

„Mächtige Männer und weise Frauen. Jedoch getrieben von einer Gier, die alles zerstört, was sie einst so mühsam aufgebaut haben“, antwortete der Künstler nach einer Weile. Seine Miene zeigte, dass er mit seinen Gedanken längst wieder weit fort war.

Kaltes Herz

Mein Blick wanderte gen Osten. In der Ferne war nur der Schatten des Waldrandes zu erkennen. Mich fröstelte.

„Was ist in dem Wald, Khalid?“, fragte ich mit zittriger Stimme. Der Künstler musterte mich abwägend, als spürte er meine Furcht.

„Der Kathaka-Wald. Was in ihm ist, wollen Sie wissen… Eine merkwürdige Frage für jemanden, der erst so kurz hier ist und bislang wenig gesehen oder erlebt haben kann.“

Es wirkte nicht so, als wolle er weiter sprechen, doch schließlich fuhr Khalid fort: „Alles ist in dem Wald und nichts. Möglicherweise Ihre Angst.“

Wieder schwieg er lange, während er seine Staffelei zum Transport zerlegte. „Ja, der Kathaka-Wald ist bekannt dafür, dass er Ängste beherbergt. Wenn das auch für Sie zutrifft, so müssen Sie dorthin reisen und sich ihrer Angst stellen.“ Plötzlich erbebte der Schuttberg und Geröll stürzte in lautem Getöße hinab.

„Ich glaube nicht, dass ich das kann“, flüsterte ich und starrte auf die aufsteigende Staubwolke.

„Neuer Schutt. Sie haben wieder neue Schuttlieferungen abgeladen“, bemerkte Khalid, als hätte er mich eben nicht gehört. Dann aber senkte auch er die Stimme: „Wenn Sie sich ihrer Angst nicht stellen, wird sie Sie verfolgen und niederstrecken.“

Mir war innerlich bitter kalt geworden, sodass ich am ganzen Körper fror. Der Himmel über uns hatte sich verdunkelt. Etwas senkte sich auf uns herab.

„Khalid!“, rief ich, doch der Künstler bedeutete mir still zu sein und gab ein Handzeichen nach oben. Ein Nachtschwärmer, so groß wie es ihn einfach nicht geben konnte, landete in wenigen Metern Abstand zu uns. Die gefiederten Antennen des Insekts vibrierten. Seine riesigen Facettenaugen verunsicherten mich. Ich war mir sicher, dass der Schwärmer mich ansah. Ein junger Mann schwang sich aus einem einfachen Tragriemen und eilte auf uns zu. Wie Khalid trug auch er ein schlichtes Leingewand und ging barfuß. Er war das Sinnbild eines schönen jungen Mannes, befand ich und wandte mich rasch ab. Etwas zu rasch vielleicht.

„Damian!“, rief Khalid mit einer Mischung aus Freude und Sorge in seiner Stimme. „Etwas Schlimmes ist passiert, nicht wahr…?“, ergänzte er langsam.

„Meister“, begann der junge Mann. Sein Gesicht zeigte große Trauer. „Ich konnte ihn nicht aufhalten, Meister. Mein Bruder Valerian… er ist fortgegangen, nach Eiston.“

„Dich trifft keine Schuld, Damian. Dein Bruder wird von einer Verzweiflung zerfressen, die niemand heilen kann. Ich befürchtete immer, dass wir ihn verlieren würden. Lass ihn ziehen, wir haben weder Macht über ihn, noch über das, was ihn zu Grunde reißt.“

„Meister, wir könnten Späher…“

„Nein. Zu viele unserer Späher mussten schon sterben. Im Südosten herrschen Unruhen. Die abtrünnigen Cybrijaner werden nicht eher halt machen, bis sie die Verlorenen Gärten und die Kammern in ihren Besitz gebracht haben. Vielleicht auch dann nicht. Sie haben uns in den vergangenen Wochen oft genug gezeigt, dass sie auch gegen uns keine Gnade kennen. Das ist der Weg, den dein Bruder nehmen wird. Fast bete ich für ihn, dass er von den Cybrijanern erschlagen wird. Was ihn in Eiston erwartet, ist schlimmer als der Tod. Wir werden ihm nicht folgen, haben Sie mich verstanden, Damian?“

„Ja, Meister.“ Im Hintergrund tat es wieder einen gewaltigen Schlag, als weitere Schuttmassen abgeladen wurden. „Meister“, rief der junge Mann gegen den Lärm, „Calliope, sie steht kurz vor der Geburt. Sie braucht Sie.“

„Zu lange bin ich schon fort“, sagte Khalid zu sich selbst. „Ich werde mir deinen Myhra leihen müssen, Damian.“

Ohne eine Antwort abzuwarten, machte er sich daran, seine zusammen gelegte Staffelei, die Malfarben und die Zeichenrolle an einem weiteren Gurt auf dem Rücken des Schwärmers zu befestigen. Folgsam hatte dieser die Flügel gespreizt, um dem Künstler sein Tun zu erleichtern. Schwungvoll ließ Khalid sich auf dem Rücken des Tieres nieder. Sein nachdenklicher Blick ruhte auf mir, als der Schwärmer sich langsam in die Lüfte erhob. Dann verschwand er immer schneller am Horizont.

Wieder hatte ich mehr über Eldoron und seine Bewohner erfahren, als ich momentan einordnen konnte. Ich nahm mir vor, bei Gelegenheit Notizen anzufertigen.

„Was geschah mit Ihrem Bruder?“, fragte ich den jungen Mann, der sich neben einem größeren Steinvorsprung niedergelassen hatte. Damian schüttelte den Kopf.

„Seine Frau starb kurz nach ihrer Hochzeit. Sie war nicht nur wunderschön, sondern mitfühlend, liebend und selbstlos. Valerian konnte sie weder vergessen, noch ohne sie leben. Seit jenem Tag war er ein gebrochener Mann. Seine Kunstwerke waren weiterhin von großer Fertigkeit, aber leblos, ohne jedes Gefühl. Egal was ich tat, ich konnte ihm nicht helfen…“

Unwillkürlich setzte ich mich zu ihm und legte ihm einen Arm um die Schulter. Damian zuckte bei der Berührung leicht zusammen, lehnte sich dann aber wieder zurück. Ein schwaches Lächeln glitt über seine ebenmäßigen Züge.

„Sie sehen aus wie Calista“, bemerkte er plötzlich. „Und doch sind Sie es nicht. Wie kann das sein? Sie duldet keine Frau in Eldoron, die ihr in Schönheit ebenbürtig ist.“

Hektisch zog er einen Beutel von seinem Gurt, reichte mir ein Wasserbehältnis aus tierischem Material sowie ein ovales Gebäckstück. Ein weiteres begann er selbst zu verzehren. Dann bat mich, von meinen bisherigen Erlebnissen zu erzählen. Schnell fasste ich meine Ankunft, die Begegnung mit der Kriegerfrau und dem Hirten Torr zusammen und berichtete, wie ich vor dem, was im Kathaka-Wald lauerte, weggelaufen und schließlich hier her gelangt war. Im Gegenzug erfuhr ich, dass Damian und sein Bruder bei Khalid in die Lehre gingen, in der Hoffnung eines Tages ebenfalls geachtete Meister der Kunst zu sein. Als ich nach dem Leben im Künstlerland Arsa fragte, lächelte Damian nur.

„Begleiten Sie mich, schöne Alienna. Dann zeige ich Ihnen das Leben in Arsa. Ich verspreche bei meiner Ehre als Künstler, dass es Ihnen gefallen wird.“

Erstaunt suchte ich Damians Blick. Der Gedanke, mich dem jungen Künstler anzuschließen, gefiel mir. Möglicherweise würde ich bei ihm vorerst in Sicherheit sein. In seinen Augen las ich, dass er mir ohnehin schon verfallen war. Wissend schmiegte ich mich noch enger an ihn und fuhr Damian durch die halblangen dunkelblonden Haare. Er streckte die Hände nach mir aus, befühlte scheu meinen Körper und befreite mich von meinem Waffengurt. Meine Lippen senkten sich auf seine, ich ermutigte ihn fortzufahren. Allmählich wurde auch ich aufgeregt. Der junge Künstler hatte sich seines Gewands entledigt. Wie eine Decke lag es unter uns. Er gab sich viel Mühe, mir ein gutes Gefühl zu geben und mir Zeit zu lassen. Ich fühlte seine Scham. Enger und enger zog ich ihn auf mich, bis er mir nicht mehr widerstehen konnte und seine Bedenken zusehends verflogen. Schönheit und Geld bewirken alles – auch hier in Eldoron, dachte ich mit einem Anflug von Enttäuschung, als der junge Künstler mich endlich zu lieben begann.

„Ich fürchte um mein Herz“, flüsterte er, als wir in sein Gewand eingerollt die Wanderung der Sonne betrachteten. „Valerian ging an seinem kalten Herz zu Grunde. Seine Liebe war ausgebrannt. Wenn Sie mich wieder verlassen, schöne Alienna, oder ebenso sterben wie die Braut meines Bruders... werde ich ihm dann nach Eiston nachfolgen müssen?“

Seine Weitsicht erschreckte mich ein wenig, doch ich lächelte nur und sagte ihm leise, dass das niemals geschehen würde. Für diesen Moment war ich mir sogar sicher.

Erst jetzt spürte ich, wie müde ich eigentlich war. Gut zwei Dutzend neue Nachrichten hatten über die verschiedensten Wege mein Handy erreicht. Lustlos machte ich mich ans lesen. Ich befand, dass ich nicht in der Stimmung war, auch nur eine einzige zu beantworten. Ein Geräusch von draußen schreckte mich auf. Es war früher Abend, zeigte mein Handy an. Merkwürdig, dachte ich, ohne dass es mich wirklich bedrückte. Mein Vater war heim gekommen. Ich kämmte mir kurz die Haare, dann machte ich mich barfuß und sonst auch ungewohnt unordentlich in die Küche auf.

„Du warst nicht an der Uni?“, begrüßte mich mein Vater. Ob es sich um eine Frage oder Feststellung handelte, konnte ich nicht einschätzen.

„Nein“, antwortete ich zögerlich und entschied mich doch gegen ein Abendessen, während dem ich nur weiteren Fragen ausgesetzt sein würde. Hilflos stand mein Vater in der Küchentüre. Er hatte nicht mal seine Schuhe ausgezogen oder seine Aktentasche abgelegt. Mein Verhalten tat mir leid, aber ich fand keine Kraft in mir, heute etwas daran zu ändern. Ich wünschte, ihm eine bessere Tochter zu sein, und nahm es mir für morgen vor. Und auch in die Uni zu gehen. Daraufhin schlief ich ein, ohne mich umgezogen zu haben.

„Damian, was tun die Frauen in deinem Heimatland Arsa?“, fragte ich den jungen Künstler, mit dem ich am nächsten Morgen aufgebrochen war. Damian streichelte meine Schulter.

„Sie beschäftigen sich mit Kunst, mit Literatur, mit Poesie. Manche führen die Verhandlungen, oder Überwachen den Bestand der Galerie. Andere leiten die politischen Geschicke unseres Landes. Sorgen Sie sich nicht. Sie sind wunderschön und klug, Alienna. Ihnen steht alles offen, wovon Sie nur träumen können.“

Wieder lächelte ich und dachte daran, dass ich durchaus in der Lage war, mir vieles zu wünschen. Damian würde sich als wertvolle Unterstützung dabei erweisen, mir alles und mehr zu ermöglichen.

Unterwegs bedauerte er immer wieder, dass er mir nicht jetzt schon den Ritt auf einem Myhra anbieten und damit die Reise nach Arsa deutlich erleichtern könne. Auch wenn ich nickte, war ich im Grunde froh, dem Schwärmer mit den großen unheimlichen Augen nicht so rasch wieder begegnen und ihm sogar mein Leben anvertrauen zu müssen. Wir waren den zweiten Tag unterwegs, als wir eine hohe Felsformation erreichten. Drei Tunnel führten parallel zueinander durch das Gebirge nach Ricara, erklärte Damian mir. Jeder Tunnel wurde von vier versetzt voneinander errichteten Katapulttürmen geschützt. Zusätzlich bewachten mehrere Dutzend Soldaten die Eingänge. Mein Eindruck festigte sich, dass es sich bei Eldoron nicht gerade um eine friedliche