4,99 €

Mehr erfahren.

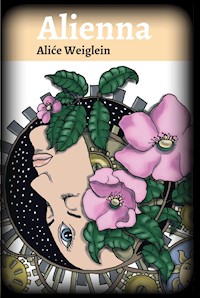

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Traum vom ewigen Leben, frei von Krankheit und Leiden, ist nicht ohne Kehrseite: Einer ehrgeizigen Wissenschaftlerin gelingt die Umsetzung dieses Bestrebens, das so alt ist wie die Menschheit selbst. Ihr Erfolg macht sie jedoch nicht nur von einem Tag auf den anderen zur gefragtesten Genetikerin weltweit, er macht sie auch blind für die Folgen ihrer wissenschaftlichen Errungenschaft. Mit der kommerziellen Vermarktung entsprechender Treatments und Produkte, die eine verlängerte Lebenszeit versprechen, beginnt ein Kampf um Leben und Tod. Wem gehört die Zukunft?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

ALIĆE WEIGLEIN

***

SUNCHILD

Eine Personenstudie

© 2018 Aliće Weiglein

Verlag und Druck: tredition GmbH, Hamburg

ISBN

Paperback:

978-3-7469-9735-3

Hardcover:

978-3-7469-9736-0

e-Book:

978-3-7469-9737-7

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Von guten Genen

München, Mai 2026

Max war guter Dinge. Er saß auf einem Drehhocker im Labor von dem aus er mit seinen kleinen Füßen noch nicht einmal den Boden berühren konnten und durfte Eis essen. Gerade als er sich nach dem Tischmüll quer über die Laborbank streckte, um den Stiel zu entsorgen, kam seine Mutter gefolgt von einigen Männern zurück. Sie waren etwa in ihrem Alter und trugen dieselben weißen Kittel und beäugten ihn mit demselben kritisch-neugierigen Blick eines Wissenschaftlers. Einer der Männer, der durch seinen imposanten Bart auffiel, beugte sich zu Max herunter und wandte sich dann zu seiner Mutter um. Sie schien alles bereits so erwartet zu haben. Sie war immer bereit. Ihr strenger Blick folgte dem des Mannes aufmerksam und als er das Wort an sie richtete, war es, als hätte sie seine Frage schon im Voraus gewusst und ihre Antwort darauf zurechtgelegt.

„Dr. Mortens, sagen Sie, hat er denn auch gute Gene?“

„Die Besten, Dr. Kruskow, die Besten.“

Max wand sich sichtlich unwohl hin und her. Er mochte es nicht, wenn ihm allzu viel Interesse beigemessen wurde. Wenn er wenigstens noch etwas von dem Eis übrighätte.

„Sagen Sie, ist es wahr? Haben Sie gewisse Optimierungen an ihm vorgenommen?“

„Das habe ich doch bereits klargestellt. Max ist das Endprodukt meiner langjährigen Forschung. Er ist aus der ersten Generation Mensch, der ein langes, gesundes Leben vorbestimmt ist.“

Die Stimme von Max Mutter war schneidend kalt und sobald sie geendet hatte, kehrte eine unangenehme Stille im Labor ein. Der Stiel des Eises fiel auf den blanken Boden. Bei dem unerwarteten Geräusch zuckten die Wissenschaftler sichtlich zusammen.

„Ja, meine Herren“, fuhr Dr. Mortens unbeirrt fort, „und wir haben die Ehre, den Aufgang dieser überlegenen neuen Generation Mensch zu erleben.“

Dabei berührte ihr durchdringender Blick jeden einzelnen von ihnen, bis er schließlich an Max hängen blieb. Zum ersten Mal seit sie hier waren, lächelte seine Mutter. Dann schob sie die Männer beiseite, hob Max vom Drehhocker und nahm ihn mit festem Griff an der Hand.

„Dr. Mortens“, begann diesmal ein Mann mit Hornbrille. „Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie nächste Woche auf der Konferenz in Rom sprechen. Lassen Sie sich von dem Stolz auf ihre wissenschaftliche Errungenschaft nicht blenden. Sie werden sich damit nicht nur Freunde machen.“

Max sah erwartungsvoll zu seiner Mutter auf. Ihr Lächeln war so plötzlich verschwunden, wie es gekommen war. Wieder reagierte sie, als hätte sie mit genau diesen Worten ihres Gegenübers gerechnet.

„Dr. Barrons“, sagte sie mit auffällig viel Nachsicht in ihrer Stimme, „Ihr Mitgefühl ehrt Sie, ist aber nicht nötig. Ich habe nichts erfunden, was nicht schon da gewesen wäre. Ich habe nur den letzten logischen Schritt getan, zu dem scheinbar noch niemand vor mir bereit war. Es gibt nichts was man mir vorwerfen könnte“

Damit wandte sie den Männern den Rücken zu und zog Max zur Türe.

Kinder der Sonne

Frankfurt, Januar 2036

Robin nahm eine rote Pille aus der Dose, in der er Pillen aller Farben, Formen und Größen mit sich führte. Gegenüber von ihm saß Kristina. Sie hatte sich mit all seinen Angewohnheiten arrangiert. Auch mit den ihr lästigen. Sie hatte gelernt, sie einfach zu übersehen.

„Wirst du zu mir ziehen?“, fragte Kristina zum wiederholten Mal, nachdem er immer noch nicht geantwortet hatte und nur an ihr vorbei in die Ferne starrte.

„Ich weiß es nicht“, sagte er abwesend und nahm einen großen Schluck Rotwein.

„Warum? Was ist so schwer an der Entscheidung? Wir sind seit vier Jahren zusammen, aber es fühlt sich nicht so an. Wie sollen wir jemals gemeinsam funktionieren, wenn wir es nie ausprobieren?“

Robin stürzte den Wein hinunter. Sein ausweichendes Verhalten ärgerte Kristina, sie trat fast schon drohend einen Schritt auf ihn zu. Als könnte sie sein Ja erzwingen.

„Ich funktioniere alleine gut“, sagte Robin leise und drehte dabei eine weitere rote Pille zwischen den Fingern. Er nahm selten mehr als eine am Tag. Nur wenn etwas nicht in Ordnung war.

„Du weißt doch, ein funktionierendes System ändert man nicht.“

„Du willst, dass es so bleibt wie es ist? Aber das kann es nicht ewig… Irgendwann musst du dich entscheiden. Irgendwann bald.“

„Dir ist nicht klar, was du von mir verlangst.“

Sie waren schon so oft an diesem Punkt angelangt und kamen in letzter Zeit immer häufiger dort an. Beide hatten ein merkwürdiges Gefühl dabei, so als rücke der Moment näher, an dem wirklich etwas Wichtiges zu geschehen hatte, weil es sonst nicht mehr weiter ging für sie. Vor diesem Moment hatten sie beide Angst. Heute war etwas anders: Heute war Kristina bereit, die bisherige Schwelle zu überschreiten.

„Ich möchte ein Kind, Robin.“

Plötzlich blickte Robin ihr direkt in die Augen, etwas, was er sonst oft wohlweißlich vermied. Erschrocken zuckte Kristina zurück. So viel Zorn hatte sie noch nie in seinen Zügen gesehen.

„Eines von diesen Kindern, die unsterblich sind? Eines von SunChild, ein Kind der Sonne, ein perfektes Kind, das keine Angst mehr vor dem Tod haben muss?“

Die Schärfe in seiner Stimme machte Kristina Angst. Etwas Lauerndes war in seine dunklen Augen gekrochen, etwas, was sie an ein wildes, unberechenbares Raubtier erinnerte.

„Es könnte ein ganz gewöhnliches Kind sein. Ohne Veränderungen der Gene, ohne irgendwelche Medikamente. Ganz normal eben…“

Mit derselben Schärfe in der Stimme fiel er ihr ins Wort: „Dann willst du also ein Kind, das einmal von keiner Krankenkasse aufgenommen werden wird, weil es anfälliger gegen Krankheiten ist? Weil es früher sterben wird als andere und dem System mehr kostet als es nutzt. Das am Ende seines Lebens auch noch schwer krank wird und unnötige Kosten verursacht. Womit sollen wir die Ärzte für so ein Kind bezahlen? Und wenn es älter wird, ja wenn es altert und zusehen muss, wie es selbst nach und nach verfällt, während seine Gleichaltrigen kaum älter werden, wird es dich verfluchen, weil du entschieden hast, es so früh sterben zu lassen. Weil du ihm den Fortschritt vorenthalten hast.“

Unwohl rutschte Kristina auf ihrem Stuhl hin und her.

„Robin, es gibt noch viele andere, die wie wir denken. Wir könnten eine Community gründen, in der Kinder noch nicht genverändert und unsterblich sind. Unser Kind wäre nicht allein, nicht verschieden von allen anderen…“

„Sei nicht so naiv, Kristina“, entgegnete Robin ohne sie anzusehen. Sein Gesicht lag im Schatten während er sprach. „Du beschreibst ein Leben unter der Sonne, aber sieh nach draußen: es ist dunkel um uns. Wir sollten uns hinlegen und sterben. Überlassen wir der nächsten unsterblichen Generation unsere kalte, dunkle Welt.“

Kristina schwieg betroffen. Robin wartete eine ganze Weile bis er schließlich weiter sprach.

„Ich frage mich oft, wie lange es die ersten unsterblichen Menschen aushalten, bevor sie ihrem Leben im Wahnsinn selbst ein Ende setzen. Wie lange hält man es auf dieser Welt aus, bis man weiß, dass man um jeden Preis gehen muss? Das frage ich mich oft. Aber das ist eine Frage, auf die die Wissenschaft keine Antwort hat.“

Draußen grölten ein paar Betrunkene. Es war schon spät geworden und ihr Streit hatte noch keinen Ausgang gefunden, der in irgendeiner Weise akzeptabel war, fand Kristina. Bis jetzt waren sie nie auseinander gegangen, bevor sie sich nicht zumindest auf einen Kompromiss geeinigt hatten. Dieser Disput aber war so festgefahren, dass nicht einmal ein Funken einer Lösung zu erwarten war. Kristina wollte um keinen Preis diejenige sein, die das Gespräch beendete. Andererseits wusste sie, wie unsinnig es war, Zeit verstreichen zu lassen und doch kein Wort zu sagen, das etwas an der Lage änderte. Insgeheim erhoffte sie sich ein Entgegenkommen von Robin. Nicht zuletzt deswegen, weil sie sich von ihm mehr als hingehalten fühlte, da er sich nach all den Jahren ihrer Beziehung immer noch erfolgreich dagegen wehrte, ein gemeinsames Leben mit ihr zu beginnen. Manchmal wurde sie das Gefühl nicht los, dass sie viel zu wenig darüber wusste, was Robin bewegte, welche Meinungen er vertrat, oder was ihn eigentlich ausmachte. Wie sollte sie auch, wenn er sich immer zurückzog? Fast als fürchte er, etwas über sich zu enthüllen, das sie als Schwäche oder Fehler interpretieren könnte. Er machte es, alles in allem, nicht sonderlich leicht für sie.

Robin schüttelte seine Pillenschachtel, zögerte, steckte sie dann jedoch wieder ein. Er schien ein bisschen durcheinander. Draußen schrie jemand und ein Glas klirrte, dann wurde es wieder still.

„Wir haben keine Wahl“, stellte Robin nüchtern fest. „Entweder dein Kind wird optimiert sein, oder benachteiligt und von der Gesellschaft verachtet. Oder du verzichtest auf dein Kind und überlässt den anderen diesen Kampf.“

„Ich habe nicht heraus gehört, welche Rolle du zu spielen gedenkst“, erwiderte Kristina mit einem Kloß im Hals. Robin wählte seine Worte immer mit Bedacht.

„Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich in diesem Spiel mitzuspielen wünsche“, antwortete er wahrheitsgemäß. „Ruf mich nicht an, ich melde mich, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, mit der ich glaube leben zu können.“

„Robin…“, bat Kristina, doch er war bereits aufgestanden, hatte mit abwesender Miene seinen Mantel übergeworfen und die Wohnung verlassen.

Kristina blieb noch eine ganze Weile im Dunklen sitzen. Etwas traf das Fenster, das zur Hauptstraße zeigte, doch die Scheibe hielt stand. Seufzend packte Kristina die nötigsten Sachen zusammen. Am Morgen würde sie zu einer guten Freundin fahren und dort das Wochenende verbringen. Was sie dringend brauchte, war Ruhe und ein aufrichtiger Rat. Dass Robin sich in den nächsten Tagen meldete, war ohnehin unwahrscheinlich. Wenn er eine schwierige Entscheidung zu treffen hatte, ließ er sich gewöhnlich Zeit, um jedes Für und Wider abzuwägen.

Über Umwege war Robin zu seiner eigenen kleinen Wohnung gelangt. Jeder Schritt fiel im noch schwerer als der vorangegangene, mühsam quälte er sich die Stufen zu seiner Dachwohnung hinauf. Emotionale Auseinandersetzungen machten ihm zu schaffen.

Obwohl er nichts anderes erwartete, als die beengten, dunklen und ausgekühlten Räumlichkeiten vorzufinden, war er wie so oft enttäuscht. Wie war er je zu dieser mickrigen Bude am Rande des Bahnhofviertels gekommen? Er wusste es nicht mehr. Vielleicht hatte er es auch absichtlich vergessen.

„Ich habe mich schon gefragt, wann du endlich heimkommen würdest. Es war sonst nie deine Art, abends lange fort zu bleiben“, sagte eine Stimme in der Dunkelheit.

Robin zuckte zusammen und wich zur Tür zurück. Sekunden verstrichen. Endlich kam er auf den Gedanken, den Lichtschalter zu betätigen. Wenn ihm der Eindringling etwas Böses gewollt hätte, wäre es längst geschehen, versuchte Robin sich zu beruhigen. Auf seinem abgewetzten Drehstuhl saß Mareike. Die Tatsache, dass sie eine Bekannte war und weder ein Einbrecher, Junkie, oder Schlimmeres, beruhigte Robin ungemein. Trotzdem war gerade sie im Grunde die allerletzte Person, die er nach einem Tag wie heute sehen wollte.

„Robin, ich brauche deinen Rat als Freund und Jurist“, fuhr Mareike geschäftsmäßig fort. Sie war eine der Frauen, die immer ihr Ziel erreichte und ohne Umschweife zum Punkt kam. Ihre Zielstrebigkeit und ihr kalter Ehrgeiz waren vermutlich die Grundlagen ihres Erfolges, dachte Robin nicht ohne Bitterkeit.

„Wie hast du mich hier gefunden? Und wie kommst du in meine Wohnung?“, fragte er stockend. Sie hier in seiner beengten, kalten Wohnung zu sehen, erschien ihm wie ein sehr unglaubwürdiger Traum.

„Ich finde alles, wonach ich suche. Die Türe war nur angelehnt“, bekam er zur Antwort. „Ich habe dich um etwas gebeten“, fuhr Mareike ungeduldig, fast schon drohend fort.

„Ja“, murmelte Robin. Er hatte ihr gegenüber immer resigniert. Solange bis er geflohen war. Egal was oder wer sich in ihrer unmittelbaren Nähe befand, sie richtete alles zu Grunde, auch wenn sie es meist höchst unabsichtlich tat. Es lag einfach in ihrer Art. Allmählich verstand Robin immer besser, wie sie es geschafft hatte, sich in der umkämpften Welt der Wissenschaft zu halten und sogar über die Maßen erfolgreich zu sein. Blickte man ihr nur in die Augen, sah man Krieg. Auch jetzt lag eine unverhohlene Herausforderung darin.

„Ich habe ein Angebot von SunChild bekommen. In den letzten Jahren hat der Konzern in Kooperation mit meinem Labor entsprechende Gentherapien entwickelt und in Anwendung gebracht. Wie du sicher weißt, haben sich bereits zahlreiche Eltern für die Erprobung unserer Produkte entschieden und optimierte Kinder zur Welt gebracht. Jetzt möchte mir der Konzern sämtliche Rechte abkaufen. Es geht für mich um sehr viel, wie du dir denken kannst. Das ist der Vertrag, den ich bis Ende nächster Woche unterzeichnen soll. Lies ihn und sag mir, was du davon hältst. Ich traue Johansson zu, dass er versucht mich über den Tisch zu ziehen.“

„Wer ist Johansson?“

„Der Firmengründer von SunChild.“

Mareike kramte in ihrer Tasche und förderte ein dickes Pamphlet zu Tage.

Robins Hände hatten begonnen zu zittern und in seinem Körper rumorte der Wein mit den roten Pillen umeinander. Er hätte keine zweite mehr nehmen dürfen. Die Situation erforderte, dass er bei klarem Verstand war. Dabei hatte er sich noch nie schlechter gefühlt.

„Wie geht es deinem Sohn?“, fragte Robin beiläufig, um von sich selbst abzulenken. Er hatte den Jungen nie kennen gelernt und nur beiläufig vor ein paar Jahren davon erfahren, dass Mareike alleinerziehende Mutter war.

„Er ist ein perfektes Kind“, konterte Mareike und ihre Augen funkelten zornig. Sie hasste es, wenn jemand vom Thema abwich.

Um nicht noch mehr Zorn zu ernten, nahm Robin den Vertrag entgegen, blätterte wahllos darin herum und versuchte die richtigen Worte zu finden, mit denen er Mareike begegnen konnte, ohne sich wie ein geschlagener Hund zu fühlen. Wie damals schon so oft, kam sie ihm jedoch auch diesmal zuvor.

„Behalte es und arbeite es in Ruhe durch. Wir treffen uns am Sonntag um 15 Uhr im Kaffee Wacker. Zwei Tage sollten dir genügen, schließlich muss ich die Frist von SunChild auch einhalten. Und schlaf dich vorher aus. Du nimmst wieder Pillen, oder?“ Sie neigte sich leicht vor. „Getrunken hast du auch noch.“

Ihre Miene war missbilligend.

Es war die erste und einzige persönliche Komponente des Gespräches. Zum Abschied reichte sie ihm geschäftsmäßig die Hand, wie all den unzähligen Wissenschaftlern mit denen sie tagein, tagaus zu tun hatte. Robin war nicht so naiv zu denken, dass er mehr als ein billiges Hilfsmittel auf dem Siegeszug ihres Erfolges war. Ihn hatte sie schon vor vielen Jahren zurückgelassen.

Weisheiten

Bamberg, Januar 2036

Kristina hatte ausgiebig geschlafen. Bei Leonie zu Hause fühlte sie sich bedeutend geborgener als in ihrer eigenen Wohnung in Frankfurt. Hier war es gemütlich und sicher. Das Rauschen des Flusses direkt vor dem Haus hatte sie von jeher als beruhigend empfunden. Unbewegt saß sie vor der Fensterfront des Wohnzimmers und sah dem Hausboot zu, wie das Wasser es sanft auf und ab wiegte.

„Du solltest uns im Sommer besuchen, wenn Sandkerwa ist.“

Leonie war zu ihr getreten und reichte ihr eine Tasse Tee.

„Das ist mir zu viel Trubel“, wehrte Kristina ab und nahm mit einem schwachen Lächeln den Teller mit Kuchen an, den ihre langjährige Freundin extra für ihren Besuch gebacken hatte.

„Wo ist Stefan?“, fragte sie stattdessen.

Leonie zögerte kurz, dann erwiderte sie: „Seine Mutter liegt im Krankenhaus und wird von Tag zu Tag schwächer. Seit Stefans Vater tot ist, hat sie keinen Lebenswillen mehr. Auch wenn er sie täglich besucht, es ist vergebens. Sie will sterben und deswegen stirbt sie.“

Beide schwiegen. Kinderstimmen drangen vom Flur herein. Kristina versuchte einen Blick auf Nina zu werfen, die für sie wie die Tochter war, die sie selbst gerne hätte.

„Warum ist sie nicht…?“, fragte Kristina verwundert und dachte daran zurück wie oft sie selbst am Krankenbett ihres Vaters gestanden hatte.

Es war Leonie sichtlich unwohl darüber zu sprechen. Immer wenn ihr etwas unwohl war, fuhr sie sich ungestüm mit den Händen durch die feinsäuberlich gedrehten Locken.

„Wir sind übereingekommen, dass unsere Kinder so wenig wie möglich mit dem Tod in Berührung kommen sollen. Da sie… normal sterblich sind wie wir, werden sie früh genug davon erfahren.“

„Das ist unehrlich“, fiel Kristina ihr ins Wort. „An der Stelle deiner Kinder würde ich alles wissen wollen.“

„Verstehst du das nicht, Kristina? Ich könnte es nicht ertragen, wenn mich meine eigenen Kinder dafür verantwortlich machen, dass ich mich dafür entschieden habe, dass sie eines Tages sterben müssen wie ihre Großeltern. Obwohl es für sie einen anderen Weg gegeben hätte.“

Kristina nippte an ihrem Tee und versuchte sich zu beruhigen.

„Du redest schon wie Robin“, sagte sie schließlich.

„Das ist das erste Mal, dass du ihn erwähnst, seitdem du da bist. Was ist mit ihm? Was ist los mit euch beiden?“

Nina war mit ein paar Mädchen ins Wohnzimmer gekommen und schnitt für sich und die anderen großzügige Stücke vom Kuchen ab, dann verschwanden sie so schnell wie sie erschienen waren.

„Sind sie auch alle…?“, erkundigte sich Kristina und Leonie nickte.

„Ich lasse sie nur mit Gleichaltrigen spielen, die nicht genetisch optimiert sind. Es gibt immer weniger Eltern, die sich für natürliche Kinder entscheiden, aber noch gibt es sie.“

Kristina stellte die Teetasse ab und seufzte.

„Genau das ist das Problem mit Robin. Er will sein Kind nicht dem Fortschritt opfern, aber genauso wenig will er die Verantwortung dafür tragen, es von der neusten medizinischen Errungenschaft ausgeschlossen zu haben. Lieber verzichtet er auf ein Kind und auf eine Zukunft mit mir.“

„Dann will er lieber all diesen unsterblichen Kindern die Zukunft überlassen? Was, wenn sie es nicht mal sind: unsterblich? Wir können gar nicht wissen, ob sie es wirklich sind. Es heißt, ihre Lebensspanne sei beträchtlich länger und der Alterungsprozess würde sehr lange aufgehalten werden. Aber das wurde bisher nur am Tiermodell gezeigt. Diese Technik wurde viel zu schnell vermarktet. Ich dachte, da gibt es strenge Auflagen. Stattdessen wurde sie quasi sofort eingesetzt.“

„Ja, es ging alles erstaunlich schnell“, pflichtete Kristina ihr nachdenklich bei. „Wahrscheinlich ist der Drang nach einem langen Leben, ohne Krankheiten, ohne Altern, so übermächtig, dass jedes Risiko in Kauf genommen wird.“

„Aber was, wenn sich das Verfahren als fehlerhaft erweist? Wenn es beim Menschen nicht die gewünschte Wirkung zeigt? Dann haben du und Robin alles umsonst aufgegeben.“

Kristina seufzte traurig.

„Es liegt nicht mehr in meiner Hand. Robin hat sich bereits entschieden. Und ich werde warten müssen, bis er mich seine Entscheidung wissen lässt.“

„Wir könnten ihn immer noch beeinflussen“, entgegnete Leonie. „Warum stellst du ihm nicht unsere Familie vor? Wir könnten uns für nächstes Wochenende in deiner Wohnung in Frankfurt zum Abendessen verabreden. Zufällig werden auch unsere Kinder dabei sein und wir werden ganz beiläufig davon erzählen, was sie für ein schönes Leben haben, ohne optimiert zu sein.“

„Es wird nichts nutzen. Ich kenne Robin zu gut.“

„Lass es uns versuchen“, beharrte Leonie.

In dem Moment kamen die Kinder vom Spielen zurück. Während Leonie vollauf beschäftigt war, nutzte Kristina die Gelegenheit, um alleine ein paar Meter durch die Stadt zu gehen. Auf den Straßen war wenig los, die Kneipen dagegen waren zum Bersten voll mit durstigen Gästen. Irgendwann erlag auch Kristina dem kalten Wind und zwängte sich in eine der Kneipen, deren Luft Schweiß- und Rauchbiergeschwängert war. Kristina fand die Bemerkung eines jungen Mannes auf Junggesellenfeier, dass Rauchbier der beste Beweis sei, dass nicht alles, was nach Bacon schmeckt, gut ist, äußerst treffend. Trotzdem bestellte sie ein Schlenkerla. Vielleicht aber auch nur, weil ihr heute alles egal war. Man belächelte Kristina, als sie eine der ausliegenden Zeitungen aufschlug, aber auch das war ihr egal. Sie fühlte sich alt unter all den jungen Leuten. Ihre Stimmung wurde nicht besser, als sie einen Artikel über SunChild fand, in dem die Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte angekündigt wurde, sobald die Wissenschaftlerin Dr. Mortens ihr geistiges Eigentum an den Konzern verkauft habe. Und dies sei nur eine Frage der Zeit.

Wohl eher des Preises, vermutete Kristina und legte die Zeitung wütend weg. Ihr Herz pochte viel zu laut. Mit einem Zug trank sie das übrige Bier aus und ließ sich vom kalten Wind draußen durch die leeren Straßen treiben.

Vor einem Esoterik-Laden blieb sie erstaunt stehen. Ein Aborigine saß vor dem Schaufenster, eingehüllt in bunte Decken, und malte auf einem Zeichenblock. Kristina war so verwirrt von dem Anblick, dass sie gedankenverloren fragte: „Was tun Sie hier?“

Der Aborigine blickte auf und runzelte die Stirn, dann fuhr er fort seine Muster zu tupfen.

„Why are you here?“, wiederholte Kristina und erhielt diesmal eine Antwort: „Why, we are all visitors to this time and place. We are just passing through. Our purpose here is to observe, to learn, to grow and to love. Then we return home.“

Er drückte ihr eines seiner fertigen Bilder in die Hand. Reflexartig griff Kristina nach ihrem Geldbeutel und steckte ihm einige Münzen zu. Der Aborigine malte weiter, als wäre sie längst fort.

Der lange Weg

Frankfurt, Februar 2036

„Warum warst du nicht im Café? Wir hatten eine Verabredung.“

Robin kannte diese Tonlage zu gut. Es irritierte Mareike aufs äußerste, wenn Abmachungen mit ihr nicht eingehalten wurden und ihr präzise ausgeklügelter Zeitplan am Ende nicht aufging. Früher hatte er versucht, sich ihren Plänen unterzuordnen, aber irgendwann war ihm dieser Platz zu eng geworden, um so noch leben zu können. Trotzdem hatte er weiter ausgehalten, bis Mareike selbst der Gedanke gekommen war, dass ihr Plan noch besser aufging, wenn er nicht länger darin berücksichtigt werden musste. Von Anfang an war er nur ein zeitraubender Störfaktor gewesen.

„Nimm deine Sachen und geh“, bat Robin und schob ihr die Vertragsunterlagen zu, die sie ihm zur Durchsicht dagelassen hatte. Natürlich war sie in seine Wohnung gekommen, um ihn zur Rede zu stellen. Sie konnte einfach nichts auf sich beruhen lassen.

„Was ist los? Hast du die Unterlagen nicht durchgesehen? Ich dachte, du willst das Beste für mich.“

„Das ist nicht nötig, darauf achtest du selbst schon.“

„Dir gefällt das Ganze nicht“, entgegnete sie und nickte gen Vertrag. „Dennoch, du kannst es nicht verhindern. Ich mache einen Deal mit SunChild, mit oder ohne deine Hilfe.“

Robin hatte zu zittern begonnen.

„Du verkaufst alles, wofür wir einmal gestanden haben.“

„Es gibt schon lange kein WIR mehr“, erwiderte Mareike trocken. Robin hasste den Konflikt und ganz besonders dann, wenn er persönlich wurde. Dieses eine Mal jedoch würde er Mareike nicht gewinnen lassen.

Doch Mareike fuhr bereits unbeirrt fort: „Das mit uns war eine fixe Idee in deinem Kopf, die genauso schnell zerbrochen ist, wie dein Traum, die Welt zu verbessern. Und als du gesehen hast, dass du nirgendwohin kommst mit deiner Träumerei, hast du die Wissenschaft und mich zurückgelassen.

„Wenigstens habe ich nicht mich selbst verraten!“, schrie Robin sie beinahe schon an.

Mareike war aufgestanden. Sie wirkte wieder so kalt und gelassen wie immer. Seine Gefühle schienen schlichtweg an ihr abzuprallen.

„Alles was ich getan habe, habe ich für die Wissenschaft getan“, teilte sie ihm sachlich mit, packte die Unterlagen zusammen und warf sich ihre Handtasche über die Schulter.

„Nein“, entgegnete Robin und stellte sich zwischen Mareike und die Tür. „Du hast alles nur für dich getan. Ich habe akzeptiert, dass dein Ehrgeiz alle um dich herum und irgendwann dich selbst zugrunde richtet. Doch jetzt vernichtet uns auch noch die Gier der Konzerne, deren willige Komplizin du geworden bist. Du weißt, was passieren wird, aber du wirst zusehen und schweigen. Ich weiß, wer du einmal warst, Mareike, aber die Frau, die du jetzt bist, kenne ich nicht mehr.“

„Lass mich gehen“, befahl Mareike und suchte vergeblich nach einer Möglichkeit, um an Robin vorbei zu schlüpfen. Stattessen trat er nur noch näher auf sie zu und umfasste ihre Handgelenke.

„Dein Fortschritt wird uns allen den Tod bringen, nicht sofort, aber langsam, schleichend. Wie ein Gift von dem ein jeder von uns freiwillig oder unabsichtlich trinken wird. Aber auch du wirst nicht davon kommen, du und dein Sohn. Ihr werdet beide sterben. Das ist die einzige Freude, die mir noch bleibt.“

„Du lügst“, flüsterte Mareike. „Max wird nie sterben.“

Kaum hatte Robin sie losgelassen, war sie schon aus der Wohnung gestürmt. Er lauschte dem Klackern ihrer Absätze und wünschte sich insgeheim, sie würde die Treppe hinunterstürzen und sich das Genick brechen. Er hatte noch nie zuvor jemanden so sehr gehasst wie sie in diesem Augenblick. Leider wusste er auch, dass sich Mareikes Forschungsresultate nicht zurücknehmen ließen. Selbst ihr Tod änderte nichts daran. SunChild hatte bereits begonnen, sie zu vermarkten und eine neue Generation Mensch zu erschaffen. Menschen, die resistent waren gegen eine Vielzahl an Krankheiten, die ein besseres Immunsystem besaßen und deren Zellen sich beständig regenerieren und dadurch jung halten konnten. Dieser Mechanismus sollte dafür sorgen, dass diese Menschen nicht so schnell alterten und die altersbedingte Mortalität drastisch sank. Sie hatten ein langes, gesundes Leben vor sich. Mareikes Sohn Max war einer von ihnen. Er war der Prototyp. Unwillkürlich überkam Robin ein Hauch von Mitleid. Solche wie Max waren keine Menschen mehr. Sie waren Produkte.

Plötzlich war Robin ganz still geworden. Draußen hatte es zu schneien begonnen. Er nahm eine Pille aus der Dose, die er stets bei sich trug und rollte sie nachdenklich zwischen den Fingern. Schließlich schluckte er sie ohne Wasser hinunter. Über die Jahre hatte er seine Technik im Trocken-Pille-Schlucken perfektioniert. Er nahm eine zweite. Es hatte eine Zeit gegeben, in der Robin sich nichts sehnlicher gewünscht hatte, als Mareikes Liebe. Und jetzt saß er alleine in seiner kleinen, staubigen Wohnung und wünschte sich nichts sehnlicher als ihren Tod. Er brütete mit solcher Inbrunst darüber, dass er sogar vor sich selbst Angst bekam.

„Ein Monster! Du hast ein Monster aus mir gemacht!“, schrie er die Wand an. Der Duft von Mareikes Parfum hing noch immer in Luft und erstickte ihn mit jedem Atemzug. Er hielt es nicht mehr aus und verließ fluchtartig die Wohnung.

Erst als Robin im Palmgarten angekommen war, hielt er inne und setzte sich in den asiatischen Pavillon, der einer seiner Lieblingsplätze in der Stadt war. Erst jetzt traute er sich auszuatmen und er wartete und wartete, bis sein Herzschlag allmählich ruhiger wurde.

Und stellte erschrocken fest, dass er nicht alleine war. Wie hatte er die Frau auf der Bank gegenüber nicht bemerken können? Der Rauch ihrer Zigarre ließ ihm erneut schwindelig werden, aber zumindest lenkte er ihn von der Erinnerung an Mareikes Parfum ab. Der Blick mit dem die Frau ihn maß, war ihm jedoch mehr als unangenehm: es war, als wisse sie in einem Moment alles über ihn. Als sie aufstand und zu ihm herüber ging, wurde ihm jedoch plötzlich angenehm leicht ums Herz.

„Was beunruhigt Sie?“, fragte sie mit ruhiger Stimme, als sie neben ihm Platz genommen hatte.

„Ich habe Angst vor einem Fehler, der nicht wieder rückgängig zu machen ist. Vor etwas Neuem, das nicht zurückgenommen werden kann, sobald es einmal da ist“, antwortete Robin ganz langsam, als müsse er erst wieder sprechen lernen.

Sie saßen da, ohne einander anzusehen. Irgendwie beruhigte es Robin ungemein, einmal nicht das Gefühl zu haben, in eine Konfrontation zu geraten, die er nicht gewinnen konnte.

„Sie machen jemanden dafür verantwortlich, etwas getan zu haben, oder zu tun, was Sie glauben, das nicht getan werden sollte.“

Diese Frau, dachte Robin, war das absolute Gegenteil von Mareike. Sie schrie nicht. Wenn sie sprach, dann ruhig und besonnen, nicht emotional und anklagend. Obwohl sie eine Fremde war, begann er zu erzählen. Alles schien ihm mit einem Mal so leicht. Seine Gedanken schweiften sogar kurz zu Kristina ab, ohne dass er dabei von Panik übermannt wurde. Als er wieder schwieg, erwiderte die Frau schließlich: „Sie haben einen langen Weg vor sich, wenn sie sich trauen, diesen Pfad einzuschlagen.“

„Welchen Pfad? Sagen Sie nicht, dass Sie meine Zukunft lesen können.“ Verunsichert tastete Robin nach seiner Pillendose.

„Nein“, sagte die Fremde. Ein leises Lächeln umspielte ihre Lippen. „Aber wer die Gegenwart kennt, der kennt auch eine mögliche Zukunft.“

„Was für eine mögliche Zukunft?“

„Eine Zukunft, in der es einen Tag der Gerechtigkeit gibt“, gab die Frau zur Antwort.

„Was meinen Sie damit? Was für ein Tag soll das sein?“

„Es wird ein Tag sein, an dem die Sonne scheint, aber es trotzdem kalt sein wird. Für manche wird es kälter sein, als für andere.“

Robin hatte gar nicht bemerkt, dass sie die Zigarre fertig geraucht hatte und aufgestanden war. Mit dem Rücken zu ihm sagte sie noch: „Aber all das geschieht nur in einer möglichen Zukunft. Jene wie ich jedoch, warten auf diesen Tag.“

Als sie gegangen war, wurde Robin schmerzhaft bewusst, dass er gar nicht mehr wusste, wie die fremde Frau überhaupt ausgesehen hatte. Alles, was ihm von ihr in Erinnerung blieb, war ihre Stimme. Wie hatte er ihr Äußeres übersehen oder schlichtweg vergessen können, wo er doch neben ihr gesessen hatte? In der Gewissheit, sie nie mehr wieder erkennen zu können, machte er sich traurig auf den Weg zu seiner Wohnung.

Der Gesichtslose

Münsterschwarzach, Februar 2036

„Meister Simeon.“ Der Angesprochene wandte langsam den Kopf in Lydias Richtung.

„Du kommst mit einer schwerwiegenden Bitte zu mir, Lydia“, entgegnete er, bevor sie ein weiteres Wort gesprochen hatte. Der alte Pater hatte sich schon vor vielen Jahren von der Kirche abgewandt und war einer der Gründerväter ihres kleinen eigenständigen Ordens. Lydia hatte ihn nie nach seinen Motiven gefragt. Seit dem ersten Tag im Orden hatte sie akzeptiert, dass man nicht über sein voriges Leben sprach. Es hatte seine Vorteile, sich nicht erklären zu müssen.

„Ich will ihm helfen. Er ist ein guter Mensch, Meister Simeon. Was er sagt, ist wahr. Lassen wir ihn jetzt alleine, dann verpassen wir unsere Chance etwas Schlimmes zu verhindern.“

„Du kannst nicht wissen, was geschieht. Was zu einem schlechten Zweck geschaffen wurde, kann sich trotzdem als etwas Gutes erweisen. Genauso wie etwas Gutes für einen schlechten Zweck missbraucht werden kann.“

„Nein!“, beharrte Lydia, „Ich habe es in seinen Augen gesehen. Ich habe gesehen, was passieren kann. Es geschieht bereits. Vielleicht haben wir schon zu lange gewartet.“

„Kein Warten ist zu lange, Lydia“, hielt Simeon dagegen, „Jede unserer Handlungen muss überdacht sein, nicht übereilt. Um das Licht zu sehen, müssen wir in die Schatten wandeln.“ Mit einer fließenden Bewegung hatte er Lydia eine Augenbinde umgelegt.

„Du wirst erst zu uns zurückkehren, wenn du gelernt hast, nichts zu sehen. Dann erst wirst du wieder das Wesentliche erkennen. Er, der Gesichtslose wird erkennen, ob deine Bitte von Gewicht ist, wenn du zu Ihm kommst.“

Hilflos tastete sich Lydia an den Wänden der Klosteranlage entlang. Es war nicht unüblich, dass Ordensmitgliedern Prüfungen auferlegt wurden. Nirgends waren Schritte zu hören, alles war still. Entweder war Meister Simeon noch an Ort und Stelle, oder er war so leise gegangen, dass sie es nicht bemerkt hatte. Es war weniger die Dunkelheit unter der Augenbinde, die sie ängstigte, als die vollkommene Einsamkeit. Langsam, jeden Schritt mit Bedacht setzend, folgte sie der Wand, bis an eines der Tore, die in den Innenhof des Klosters führten. Draußen fiel leichter Regen. Jetzt da Lydia nichts sehen konnte, war es ein ganz ungewohntes, sogar willkommenes Gefühl auf ihren bloßen Armen. Auch hier folgte sie der Wand, aus Angst durch den Hof zu irren und sich dort zu verlieren. Ungewöhnlicherweise schien auch hier niemand unterwegs zu sein. Denn bis auf das leise Auftreffen der Regentropfen war es im gesamten Innenhof totenstill. Zitternd ließ Lydia sich zu Boden sinken. Es roch nach verschiedenen frischen Kräutern. Je länger sie sich darauf konzentrierte, desto sicherer wurde sie, einzelne Kräuter unterscheiden zu können. Vorsichtig tastete sie nach den Pflanzen in den Beeten und schlug sich beim Vorbeugen die Stirn an einem der Pfähle an. Leise fluchend kroch sie zurück zur Wand und blieb dort so lange sitzen, bis ihr die anhaltende Nässe unangenehm wurde. Dann tastete sie sich Schritt um Schritt zurück ins Innere der Klosteranlage. Sie ging weiter, immer weiter. Bis sie vergessen hatte, dass sie blind und einsam war. Ihr Fuß berührte etwas Festes am Boden. Als sie sich danach bückte, war es ein Griff an dem sie ziehen konnte. Darunter war ein Hohlraum. Vorsichtig tastete sie sich hinab. Ein warmer Lufthauch umspielte ihr Gesicht und ihre Arme. Für einen Moment zögerte sie, dann entschied Lydia sich dem Lufthauch zu folgen. Ungezählte Stufen führten in die Tiefe. Sie konnte sich beim besten Willen nicht an unterirdische Gänge order Räume in der gesamten Anlage erinnern, in der sie immerhin schon zwei Jahre lang lebte und jeden Winkel zu kennen glaubte. Wo war sie?

Mit äußerster Vorsicht nahm Lydia eine der steilen Stufen nach der nächsten. Sie wusste, dass ein unbedachter Fußtritt in einem tödlichen Sturz enden konnte. Wie lange noch? Lydia ärgerte sich, nicht wenigstens die Stufen gezählt zu haben, die sie bereits hinter sich hatte. Es wurde immer wärmer, je tiefer sie kam. Die Stufen endeten gerade dann, als es Lydia gleichgültig geworden war, wie lange oder wie tief sie noch stieg und warum sie es überhaupt tat. Endlich hatte sie wieder sicheren Boden unter sich.

Sie fühlte eine Hand auf ihrer Schulter. Es war eine sanfte, aber bestimmte Berührung, die die Richtung ihrer Schritte leitete, als Lydia kurzerhand einfach weiterging. Es ging geradeaus und irgendwann bog sie rechts ab. Dann ließ der Druck auf ihrer Schulter. Wie auf Kommando blieb Lydia stehen.

„Du kommst zu mir als Blinde und gehst von mir als Sehende“, sagte eine weiche Frauenstimme.

Warum war es so warm hier unten, fragte Lydia sich unwillkürlich. Ihre Finger tasteten nach der Wand, doch da war kein Widerstand. Sie schien mitten in einem Raum oder Gang zu stehen. Dass sie keinen sicheren Halt mehr hatte, ängstigte Lydia, doch sie versuchte ruhig zu bleiben und konzentrierte sich auf die Richtung, aus der sie die Frauenstimme vermutete.

„Wer sind Sie? Wer bist du?“, fragte sie aufs geradewohl.

„Ich bin eine Dienerin des Gesichtslosen.“

„Ich auch“, antwortete Lydia sofort, doch die Frauenstimme gab scharf zurück: „Nein. Du bist auf dem Weg, eine Dienerin des Gesichtslosen zu werden. Aber es dauert viele Jahre und erfordert große Entbehrungen, bis du es wahrhaftig bist. Noch sprichst du aus deinem Mund, eines Tages wird Er aus deinem Mund sprechen. Dann erst bist du seine wahrhaftige Dienerin.“

Ein spitzer Schrei entfuhr Lydia. Sie konnte plötzlich wieder sehen. Man hate ihre Augenbinde entfernt. Aber wer? Ein bisschen verunsichert blickte Lydia sich blinzelnd um. Vor ihr war eine Quelle mitten im Grünen, neben der eine Frau in einem schwarzen Gewand wartete. Sie hatte kein Gesicht.

„Du möchtest etwas von Ihm erbitten“, sprach die Frau weiter. Es war mehr als irritierend, dass sie sprechen konnte, obwohl sie keinen Mund, keine Lippen, keinerlei Mimik hatte. Der Saum ihres Gewands bewegte sich anmutig, obwohl kein noch so leiser Luftzug zu spüren war.

Zögernd antwortete Lydia: „Das ist wahr.“

„Wenn dein Anliegen ehrlich ist, und dem Gesichtslosen dienlich ist, so wird er dich nicht alleine lassen. Aber erst, wenn du seine Dienerin, und zwar nichts als seine Dienerin bist, wird er gestatten, dass du dich an ihn wendest.“

Lydia nickte stumm. Die Wärme gab ihr ein Gefühl von Geborgenheit, dennoch fürchtete sie sich vor etwas, das sie nicht näher in Worte fassen konnte. Es war, als lauere etwas nicht Greifbares in der scheinbaren Idylle.

„Du darfst nicht zögern, ganz gleich was von dir verlangt wird“, fuhr die Frau ohne Gesicht fort.

„Was passiert, wenn ich zögere?“, fragte Lydia kaum hörbar. Ihre Kehle war trocken und ihre Stimme klang sonderbar heiser. „Wird der Gesichtslose mein Leben nehmen?“

„Nicht heute“, antwortete die Frau mit Bestimmtheit. „Aber dir wäre fortan jede Möglichkeit verwehrt, zu uns Dienern zurückzukehren und jeder Kontakt zu Ihm selbst wäre für immer verloren.“

Wieder spürte Lydia eine Hand auf ihrer Schulter, doch bevor sie sich umwenden konnte, wurde ihr schwarz vor Augen.

„Vertraue dem Gesichtslosen, er führt dich in die Zukunft, die du suchts“, hörte sie eine Stimme wie aus weiter Ferne.

„Ja“, murmelte sie und war plötzlich sehr zufrieden.

Irgendwie wusste sie, dass es wahr war. Alles würde gut werden. Der Gesichtslose würde ihr helfen für Gerechtigkeit einzustehen. Sie dachte an die unbekannte Frau ohne Gewissen, die der traurige Mann, den sie im Palmgarten getroffen hatte so sehr hasste, dass er ihren Tod herbeisehnte.

„Du hast etwas getan, wofür du sterben musst, Fremde“, flüsterte Lydia in die Dunkelheit. „Der Gesichtslose wird dein Herz erkennen.“

Dann verlor sie endgültig das Bewusstsein.

Im Schnee verloren

Dachau, Februar 2036

Es war der erste Winter seit einer Ewigkeit, in dem es wieder geschneit hatte. Selbst die Wettervorhersagen hatten ein solches Schneegestöber für Ende Februar nicht mehr erwartet. Kaum einer war vorbereitet, schon gar nicht der öffentliche Nahverkehr. Max kämpfte sich mit drei Freunden durch den Schnee nach Hause. Bis vielleicht doch noch Busse an der Schule eintrafen, hatten sie nicht abwarten wollen. Zudem war der viele Schnee ein seltener Anblick und daher durchaus einen Fußmarsch nach Hause wert. Zwei seiner Freunde zweigten schon frühzeitig in eine andere Richtung ab, und so schrumpfte die Gruppe auf ihn und seinen Freund Konrad aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Heute redeten sie kaum miteinander, sie genossen im Stillen die Reize des Winters und freuten sich gleichzeitig auf ihr warmes zu Hause. Sie waren nicht in Eile, sie liefen einfach so vor sich hin und ließen sich treiben. Spaßeshalber warfen sie ab und an ein paar Schneebälle, dann gingen sie wieder weiter. Mal auf dem Gehweg, mal auf der Straße. Immer dort, wo der Schnee noch am unberührtesten war.

Wenn dieser Moment im Schnee, diese schlafende Schönheit doch nie enden würde, dachte Max und blickte ein wenig wehmütig um sich. Im Grunde wollte er gar nicht so schnell heim, wo alles so weiter ging, wie es immer weiter ging. Wo jeder Tag dem vorherigen glich. Er beneidete Konrad im Stillen, der sich freute, als hätte er schon heute Geburtstag und nicht erst in fünf Tagen. Warum heute überhaupt noch heimgehen, überlegte Max. Zu Hause erwartete ihn nichts Besonderes. Warum also heimgehen und dieses Wunder hier draußen vorbeiziehen lassen?

Gerade wollte er etwas Dementsprechendes zu Konrad sagen, in der Hoffnung, dass er es sich ebenfalls anders überlegte und noch mit ihm draußen blieb. Doch Konrad war gar nicht mehr neben ihm. Max fand ihn einige Meter hinter sich im Schnee liegen. Obwohl er glücklich lächelte, bewegte er sich nicht. Zuerst rüttelte Max sachte an ihm, dann grob, doch er bewegte sich einfach nicht.

„Was ist los?“, schrie Max. „Was machst du da?“ Aber er konnte rufen so viel er wollte, sein Freund reagierte nicht. „Lass uns weiter gehen“, bat Max. „Wir können ja nachher noch was unternehmen. Nur du kannst hier nicht einfach im Schnee liegenbleiben.“

Verzweifelt rüttelte Max weiter an seinem Freund und verstand den Streich nicht, den er ihm da spielte. Schließlich ließ er sich auch in den Schnee fallen, zog Konrads Jacke bis zur Brust auf und horchte auf seinen Herzschlag.

Da war keiner.

Heiße Tränen rannen Max über die Wangen, als er sich Konrads Arm über die Schulter legte und ihn mühsam mit sich zog. Nichts war so schwer wie ein regloser Mensch.

Er verstand nicht, was passiert war. Er wollte es auch nicht verstehen, wollte dass alles so war wie noch vor wenigen Minuten. Mit jedem Schritt, den er Konrad mit sich schleppte, verließen ihn seine Kräfte schneller und schneller. Das Schneetreiben wurde dichter, Max war allein mit Konrad, der sich nicht rührte und seine verzweifelten Rufe nicht erhörte. So taumelte er auf das nächstbeste Haus zu, wo Max panisch klingelte. Erst blieb es ruhig, dann riefen Leute durcheinander. Das nächste woran Max sich erinnerte, war der Notarzt. Die ganze Zeit über war er wie in Trance gewesen. Seine Mutter war plötzlich auch da, doch Max hatte nur Augen dafür, wie sie Konrad wegtrugen. Alle Gesichter waren freudlos und er glaubte sogar ein paar Frauen weinen zu hören. Schließlich nahm seine Mutter ihn bei der Hand und führte Max nach Hause, als wäre er noch ein kleiner Junge. Heute war es ihm gleich. Er ließ auch zu, dass seine Mutter ihm einen Tee kochte und in Decken einwickelte, als wäre er krank. Dabei ging es doch um Konrad. Doch kaum lehnte Max sich in seinem Deckenlager zurück, war er vor Erschöpfung eingeschlafen.

In seinem Traum schneite es, doch Max konnte sich nicht darüber freuen. Er wusste, dass etwas Schlimmes passiert war. Mit aller Kraft versuchte er durch den Schneesturm zu rennen, doch seine Beine waren schwer wie Blei und er kam nur wie in Zeitlupe vorwärts. Vor ihm im Schnee lag auf einmal seine Mutter. Sie war nackt und lag mit dem Rücken nach oben da. Im Rücken klaffte ein langer Schnitt, doch die Wunde blutete nicht. Über seiner Mutter stand eine Frau ohne Gesicht. In ihrer Hand hielt sie ein Messer. Die Klinge war rein, obwohl es offensichtlich war, dass diese Waffe seiner Mutter die Wunde auf dem Rücken beigebracht haben musste. Während Max unbeweglich vor Angst dastand, küsste die Frau ohne Gesicht den blanken Stahl, drehte sich wortlos um und verschwand im Schneegestöber.

„Mutter?“, fragte Max in die Stille, als er endlich erwachte. Trotz all der Decken fror Max bis auf die Knochen und als er in den Badspiegel sah, war er ganz bleich im Gesicht und seine Lippen leicht bläulich verfärbt. Schließlich fand er seine Mutter im Wohnzimmer, wo sie über einigen Unterlagen brütete.

„Was ist mit Konrad passiert?“, fragte er ohne Umschweife.

„Max…“, seufzte seine Mutter, doch sein Blick war derselbe wie der ihre, wenn sie wütend war und nicht nachgeben würde, bis sie alles erfahren hatte, was sie zu erfahren wünschte. Es war selten, dass seine Mutter nervös war, doch jetzt war ihr Nagellack halb abgekratzt und sie wich ständig seinem Blick aus.