19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Braucht es ein Männergesundheitsbuch für Frauen (und Männer)? Absolut! Denn Frauen sind leider nach wie vor die Gesundheitsministerinnen der Familie – während ihre Partner, Ehemänner, Brüder oder Väter ihre eigene Gesundheit meist vernachlässigen und Warnsignale ignorieren. Doch was ist wirklich wichtig? Die Bestsellerautorinnen Prof. Dr. Marion Kiechle und Julie Gorkow beantworten die drängenden Fragen zu Vorsorge, Bauchfett, Depressionen, Potenz und Midlife-Crisis und zeigen, warum der »Männerschnupfen« kein Klischee, sondern eine medizinische Tatsache ist. Mit spannenden Studien, Fakten und wertvollen Einblicken räumen sie Mythen aus dem Weg und zeigen, wie Männer ohne großen Aufwand aktiv gesund bleiben können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 290

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.

IMPRESSUM

eBook: © 2025 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Grillparzerstraße 12, 81675 München

GU ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

www.gu.de/kontakt | [email protected]

ISBN 978-3-8338-9782-5

1. Auflage 2025

GuU 8-9782 03_2025_01

DIE BÜCHERMENSCHEN HINTER DEM PROJEKT

Verlagsleitung: Eva Dotterweich

Lektorat: Diane Zilliges

Covergestaltung: GROOTHUIS. Gesellschaft der Ideen und Passionen mbH

eBook-Herstellung: Evelynn Ruckdäschel

BILDNACHWEIS

Syndication: Bildagentur Image Professionals GmbH, Tumblingerstr. 32, 80337 München, www.imageprofessionals.com

Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.

WERDE TEIL DER GU-COMMUNITY

Du und deine Familie, dein Haustier, dein Garten oder einfach richtig gutes Essen. Egal, wo du im Leben stehst: Als Teil unserer Community entdeckst du die neuesten GU-Bücher als erstes, du genießt exklusive Leseproben und wirst mit wertvollen Impulsen und kreativen Ideen bereichert.

Worauf wartest du? Sei dabei! www.gu.de/gu-community

www.instagram.com/gu.verlag/

www.facebook.com/gu.verlag

de.pinterest.com/guverlag/

de.linkedin.com/company/gräfe-und-unzer-verlag-gmbh

www.youtube.com/user/gubuchvideo

WARUM UNS DAS BUCH BEGEISTERT

So ticken Männer wirklich bei Schnupfen, Testosteron, Krebsvorsorge und Depressionen. Ein längst überfälliges Buch, das aufklärt und sensibilisiert, wann es doch ratsam ist, den nächsten Arztbesuch nicht länger herauszuschieben.

EVA DOTTERWEICH, Verlagsleitung

Garantie

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

wie wunderbar, dass du dich für ein Buch von GU entschieden hast! In unserem Verlag dreht sich alles darum, dir mit gutem Rat dein Leben schöner, erfüllter und einfacher zu machen. Unsere Autorinnen und Autoren sind echte Expertinnen und Experten auf ihren Gebieten, die ihr Wissen mit viel Leidenschaft mit dir teilen. Und unsere erfahrenen Redakteurinnen und Redakteure stecken viel Liebe und Sorgfalt in jedes Buch, um dir ein Leseerlebnis zu bieten, das wirklich besonders ist. Qualität steht bei uns schon seit jeher an erster Stelle – jedes Buch ist von Büchermenschen für Buchbegeisterte gemacht, mit dem Ziel, dein neues Lieblingsbuch zu werden. Deine Meinung ist uns wichtig, und wir freuen uns sehr über dein Feedback und deine Empfehlungen – sei es im Freundeskreis oder online. Viel Spaß beim Lesen und Entdecken! P.S. Hier noch mehr GU-Bücher entdecken:

WICHTIGER HINWEIS

Die Gedanken, Methoden und Anregungen in diesem Buch stellen die Meinung bzw. Erfahrung des Verfassers dar. Sie wurden von den Autorinnen nach bestem Wissen erstellt und mit größtmöglicher Sorgfalt geprüft. Sie bieten jedoch keinen Ersatz für persönlichen kompetenten medizinischen Rat. Jede Leserin, jeder Leser ist für das eigene Tun und Lassen auch weiterhin selbstverantwortlich. Weder Autorinnen noch Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen praktischen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.

ZU DEN AUTORINNEN

Prof. Dr. Marion Kiechleist Deutschlands wohl bekannteste Frauenärztin. In ihrer Praxis erlebt sie täglich besorgte Frauen, die Gesundheitsrat bezüglich ihrer Männer suchen. Die männliche Zurückhaltung, wenn’s um ihre Gesundheit geht, kennt Marion Kiechle auch aus eigener Erfahrung. Julie Gorkow ist Journalistin und spezialisiert auf Beauty und Gesundheit. Als Ressortleitung war sie u. a. für die Magazine Bunte, GQ, Harper’s Bazaar und Madame tätig. In ihrer journalistischen Arbeit stellte sie immer wieder fest: Das Thema Männergesundheit ist eine absolute Leerstelle. So entstand die gemeinsame Idee zu diesem Buch.

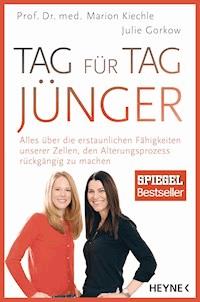

Weitere Bücher der Autorinnen:

GesundheitsquickiesDie geheime Kraft des FettstoffwechselsTag für Tag leichterMÄNNER UND GESUNDHEIT

ZUNÄCHST EINE DEFINITION: WAS HEISST MÄNNERGESUNDHEIT?

Was heißt denn überhaupt »gesund«? Nicht krank sein, natürlich. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat es etwas genauer definiert, und zwar schon 1948: »Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen.« Und weiter heißt es: »Das Erreichen des höchstmöglichen Gesundheitsniveaus ist eines der Grundrechte jedes Menschen, ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung.«2 Die Stiftung Männergesundheit erweitert dies um den Gedanken, was insbesondere Männer dafür brauchen: Schutzfaktoren sind ein »gesunder und achtsamer Lebensstil, Akzeptanz der eigenen Stärken, aber auch Schwächen als Mann, Sinnerfahrung und Lebensfreude, soziale Unterstützung und Anerkennung«.3 Das klingt logisch und gut. Aber wie sieht es ganz konkret mit der Umsetzung aus? Nun, da gibt es bei Männern noch Möglichkeiten der Optimierung.

Nachlässig, desinteressiert, träge?

In Deutschland leben laut dem Statistischen Bundesamt derzeit 82,7 Millionen Menschen, 41,8 Millionen sind Männer und deren mengenmäßig größte Gruppe ist im Alter von 40 bis 59 Jahren (Frauen gibt es 42,9 Millionen mit der gleichen dominierenden Altersgruppe). Und man stelle sich vor: Von diesen rund 40 Millionen Männern stimmen nur 32,9 Prozent mit der Aussage überein »Über meine Gesundheit will ich alles wissen«.4 Das Faktenblatt der Bundesgesundheitszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat noch mehr Infos in dieser Richtung parat: Etwa 61 Prozent der deutschen Männer haben Schwierigkeiten, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und zu nutzen. Beim Beurteilen hat noch nicht mal ein Viertel (23,7 Prozent) eine hohe Gesundheitskompetenz, bei einer niedrigeren Bildung oder niedrigerem sozialen Status sind es nur noch ganze 17 bis 18 Prozent. Hier wird deutlich, dass es bei Männern tatsächlich ein Gesundheitsdilemma gibt. Ihre Nachlässigkeit bezüglich der eigenen Gesundheit ist nicht von der Hand zu weisen. Und es wäre ja seltsam, wenn uns Frauen diese Information kaltlassen würde, schließlich haben wir alle mindestens einen Mann in unserer Nähe, der uns am Herzen liegt und dem wir Gesundheit wünschen.

Nun könnte man nach all diesen Fakten über das Desinteresse am eigenen Wohlbefinden (für nichts anderes steht letztendlich die eigene Gesundheit) meinen: Die Männerwelt ist verloren. Hoffnung machen dann aber Nachrichten wie diese: »Männer gehen so häufig zum Arzt wie seit Jahren nicht.«5 Und auch die junge Generation scheint schon achtsamer bezüglich ihrer Gesundheit zu sein und zudem aufgeschlossener für Arztbesuche und Vorsorgeuntersuchungen. Im Fünften Männerbericht der Stiftung Männergesundheit deutet sich ein Umdenken bei der jungen Generation an, nur noch knapp jeder vierte der 16- bis 28-jährigen männlichen Befragten orientiere sich weiterhin an dem »dominant-maskulinen Rollenbild«. Gut so, denn diejenigen, die dieses Muster im Kopf haben, müssen am ehesten mit gesundheitlichen Belastungen rechnen, sowohl psychisch als auch physisch.6

Um das Rollenbild kommt man beim Thema Männergesundheit nicht herum. Wie sich Männer selbst sehen, welche Attribute sie sich zuschreiben und welche sie als »männlich« definieren, beeinflusst auch ihr Verhalten und ihre Haltung gegenüber der Fürsorge für sich selbst. An dieser Stelle könnte man den viel zitierten Begriff der toxischen Männlichkeit ins Spiel bringen. Toxische Männlichkeit basiert auf bestimmten, schon in frühster Kindheit geprägten Denk- und Verhaltensmustern, die in erster Linie anderen schaden, da das Festhalten an einem veralteten, patriarchalen Rollenbild (»Ein Mann muss stark sein, darf keine Gefühle zeigen, zeigt den anderen, wo’s langgeht …«) die Wahrnehmung für Grenzen und Emotionen anderer minimiert, Macht und Privilegien männlich definiert und ein dominantes oder aggressives Verhalten begünstigen kann.7 Diese »giftige« Denkweise schadet den Männern aber selbst nicht weniger stark. Bezüglich der Gesundheit heißt dies: Krank sein oder den eigenen Körper als etwas Verwundbares wahrzunehmen, bedeutet, verletzlich und damit schwach sein zu können. Diese Tatsache zu ignorieren, erscheint vielen Männern als eine gute Strategie und führt letztendlich dazu, dass ein Gesundheitsbewusstsein in den Hintergrund rückt, selbstschädigendes Verhalten häufiger bei Männern zu finden ist und sie weiterhin weniger häufig zum Arzt gehen als Frauen – auch aus Scham, über körperliche oder psychische Beschwerden reden zu müssen, aus Angst vor schlechten Diagnosen, aus Unwissenheit über Therapiemöglichkeiten und ganz simpel auch aus Bequemlichkeit. Und ja: Es gibt auch verständliche Gründe, Arztbesuche kritisch zu sehen. Fehldiagnosen, Behandlungsfehler und bloße Symptomverschiebungen, auch die heutige Medizin mit all ihren innovativen Behandlungsmethoden und Möglichkeiten birgt Tücken. Aber sich deshalb generell von Praxen und Kliniken fernzuhalten? Dies bringt wohl mehr Schaden als Nutzen.

Von einem Extrem ins andere

Aber nicht alle Männer scheren sich überhaupt gar nicht um die eigene Gesundheit. Es gibt durchaus gesundheitsinteressierte Männer – nur noch nicht genug! Vereinzelt finden sich Männer, die um ihre Gesundheit einen richtigen Hype entwickeln, die sich selbst und ihr Wohlbefinden zum Projekt machen und für ein langes, gesundes Leben die obskursten Dinge tun. Ein Beispiel, wie sich eine gute Selbstfürsorge in einen Gesundheitswahn wandeln kann: der schwerreiche US-Amerikaner Bryan Johnson, der in rauen Mengen Vitamine in Tablettenform schluckt (111 am Tag, um genau zu sein), sich Blutplasma seines 17-jährigen Sohnes hat spritzen lassen und sein bestes Stück nachts an eine Penis-Maschine anschließt (um die nächtlichen Erektionen zu messen) und auch sonst alles dafür tut, irgendwann, möglichst spät, topfit zu sterben.8 Auch der Lifestyle-Guru und Bulletproof-Coffee-Erfinder David Asprey treibt es auf die Spitze: Er investiert Millionen in seine Anti-Aging-Maßnahmen, um 180 Jahre alt zu werden. Die wären zum Beispiel, sich in eine Maschine zu begeben, die mit Licht, Kälte und Sauerstoff den Stoffwechsel so anregt wie ein einstündiger Dauerlauf, aber auch eigene Stammzellen in den eigenen Körper (inklusive Gehirn, Gesicht und Penis) zu injizieren.9

Die genannten Beispiele sind natürlich Extreme und auch Ausnahmen, der Rest der Männerwelt beißt die Zähne zusammen bei gesundheitlichen Problemen und in Anbetracht des Alterns und hofft, dass die Bandscheibe bald nicht mehr schmerzt und sie beim Älterwerden möglichst glimpflich davonkommen. Dabei würde es für viele wirklich Sinn machen, für eine gute Gesundheit im Alter zu sorgen und sich eine passable Lebensqualität zu erhalten – bis zum Jahr 2050 wird es 23 Millionen Über-65-Jährige geben.10

Das Grundproblem bei der Männergesundheit: Probleme zu ignorieren (solange es geht). Leider führt diese Verdrängung mit sich, dass Gesundheitsthemen und Vorsorge ganz weit unten auf der Skala der To-dos verweilen. So erfahren Männer oft nur durch Zufall von Details einer gesunden oder ungesunden Lebensweise, selten machen sie sich selbst auf die Suche nach Informationen für die Selbstfürsorge. Gar nicht erst gelesen werden dann leider auch interessante Studien, die den eigenen Verhaltensweisen widersprechen, wie beispielsweise eine aktuelle Beobachtungsstudie von US-Wissenschaftlern. Deren These: Wer an vier oder mehr Tagen pro Woche in den drei Stunden vor dem Schlafen noch etwas isst, erkrankt häufiger an Darmkrebs.11 Und zwar ganz unabhängig davon, ob er nun etwas sehr Gesundes isst oder nicht. Der Zeitpunkt des Abendessens spielt demnach eine entscheidende Rolle. Es wäre eine total einfache Sache, das eigene Verhalten kurz zu überprüfen, umzustellen und somit sich und der eigenen Gesundheit etwas Gutes zu tun: früher zu Abend essen und damit besser schlafen. Natürlich keine lebensentscheidende Information, aber ein klassisches »Gut zu wissen«. Die Aktivität startet aber meist erst dann, wenn es nicht mehr anders geht, wenn der Arzt einen zu hohen Blutdruck feststellt oder starkes Übergewicht oder sonstige Erkrankungen unübersehbar werden und Maßnahmen benötigen.

Was sind typische Männerkrankheiten?

Es sind diejenigen, die die männlichen Geschlechtsorgane betreffen, wie eine Prostataentzündung oder -vergrößerung oder Prostatakrebs (das häufigste Karzinom beim Mann), Erkrankungen des Penis (zum Beispiel Vorhautverengung oder sexuell übertragbare Krankheiten) und der Hoden (Hodenfehllage oder fehlende Fruchtbarkeit). Von welchen geschlechtsunspezifischen Krankheiten Männer besonders betroffen sind, dazu später mehr (zum Beispiel sind es Herz-Kreislauf-Erkrankungen). Männer leiden wie erwähnt auch an Krankheiten, die eigentlich als typische Frauenkrankheiten gelten. So würde man nicht vermuten, dass Brustkrebs auch eine Krankheit ist, die Männer treffen kann. Jährlich erkranken circa 700 Männer in Deutschland daran.12 Dies ist nur etwa 1 Prozent aller Brustkrebsfälle, doch es ist für Männer durchaus wichtig zu wissen, dass es auch sie treffen kann, da vermutlich kaum ein Mann darauf kommt, überhaupt daran erkranken zu können. Nur wenn er das weiß, kann er erste Anzeichen richtig deuten – wie eine einseitige, schmerzlose Verhärtung der Brust. Die Ursache kann ein hoher Östrogenspiegel sein, der wiederum durch eine andere Erkrankung (wie eine Hodenerkrankung, Übergewicht oder eine Lebererkrankung) ausgelöst werden kann.13

Fälschlicherweise werden auch Essstörungen wie Magersucht, Depressionen und Migräne eher als frauentypische Krankheiten (»Sie hat keine Lust auf Sex, sie hat Migräne!«) abgestempelt. Auch davon sind aber durchaus viele Männer betroffen.14 Studien zeigen, dass besonders junge Männer (15 bis 29 Jahre) heute häufiger Migräne haben. Werden bei Frauen meistens die Hormone als Ursache vermutet, so wird bei den jungen Männern Stress, Schlafmangel, Leistungsdruck, falsche Ernährung sowie exzessiver Sport in Betracht gezogen.15

Ganz erstaunlich wird es, wenn wir lesen, dass auch Männer unter eine Art Wochenbettdepression leiden können. Dem Thema Männer und Depressionen haben wir ein eigenes Kapitel gewidmet, da diese Erkrankung bei ihnen weit verbreitet ist und zunimmt, außerdem bei ihnen schwerer zu diagnostizieren ist und deswegen mehr Erklärungsbedarf benötigt. Gleiches gilt für Essstörungen bei Männern: Magersucht, Bulimie und Binge-Eating-Störung werden weiterhin in der Öffentlichkeit als »Frauenproblem« betrachtet und bei Diagnostik und Therapien liegt der Fokus auf Frauen, obwohl Männer ebenso von der Krankheit betroffen sind.16

Es gibt also durchaus Beschwerden, die sich bei Männern schwerer erkennen lassen als bei Frauen (Beispiel Depressionen), weil Männer andere Reaktionen und Verhaltensweisen zeigen. Männergesundheit benötigt daher noch mehr auf Männer zugeschnittene Gesundheitskonzepte. Für die Frauengesundheit gilt im Übrigen dasselbe, haben sie doch beispielsweise andere Symptome bei einem Herzinfarkt als Männer (anstatt der starken Schmerzen in der Brust eher Übelkeit, Unwohlsein, Kurzatmigkeit, Rückenschmerzen). Auch können Medikamente bei gleicher Dosierung bei Männern und Frauen ganz unterschiedlich wirken.

Nicht umsonst ist die geschlechtssensible Medizin oder Gendermedizin auf dem Vormarsch. Die aktuelle Forschung beschäftigt sich zudem damit, ob trans- oder intergeschlechtliche Personen andere Krankheitssymptome zeigen und inwieweit soziale und biologische Faktoren bei Prävention, Diagnostik und Therapie berücksichtigt werden müssen.17

Männer für die eigene Gesundheit sensibilisieren

Was braucht es, damit Männer mehr Selbstfürsorge übernehmen? Zum einen ist es dafür nötig – und die junge Generation an Männern schafft dies schon gut –, das eigene (und ja meist traditionelle) Rollenbild zu reflektieren und zurechtzurücken. »Menschen orientieren sich bei ihrem Verhalten an sozialen Normen«, so erklärt es der Psychologe Matt Englar-Carlson, Professor an der California State University in Fullerton, dem Spektrum Magazin.18 Und weiter sagt er: »Für die Auseinandersetzung mit der eigenen Männlichkeit ist es nie zu spät.«

Zum anderen können ganz praktisch bei der Umsetzung in Zukunft digitale Programme helfen und Männern die Selbstfürsorge leichter machen. Bei psychischen Erkrankungen gibt es beispielsweise Online-Therapien mit täglichen Hacks, die ergänzend zur realen Therapiesitzung immer und überall wahrgenommen werden können. Für viele Männer eine niedrigere Hemmschwelle. Auch verschiedene Gesundheits-Apps können konkrete Hilfe leisten. Damit wird auch eine Konfrontation mit der inneren Haltung »Ich will nicht dauernd zum Arzt, ich will keine Hilfe!« und das Gefühl der »Niederlage« aufgrund von fremder Hilfe umgangen. Denn: Wenn es ein Gesundheitsmuffel in die Arztpraxis geschafft hat, dann verlässt er diese mit Diagnose und Rezept und gegebenenfalls mahnenden Worten des Arztes (sehr unangenehm …) und muss sich selbst weiter um sich und seine Beschwerden kümmern. Und da hapert’s ja: Die Umsetzung der langfristig gesunden Lebensweise und die Bewältigung einer Krankheit klappt bei den meisten Männern nicht so gut. Digitale Gesundheitsangebote können insbesondere ihnen ein gutes Hilfsmittel sein.19

MÄNNER STERBEN FRÜHER

In der Kino- und Serienwelt dominieren männliche Action-Helden: Superman und Maverick kämpfen in der Luft, Robin Hood im Wald und Aquaman neuerdings auch unter Wasser. Sie hauen das Böse kurz und klein, sie retten mindestens die Welt, wenn nicht sogar das gesamte Universum und tun vor allem eines: überleben! Wenn man das Kino dann verlässt, sieht die Welt allerdings anders aus. Hier punktet in Sachen Überleben ganz klar das weibliche Geschlecht.

Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1840 ist eine kontinuierliche Steigerung der Lebenserwartung um etwa drei Monate pro Jahr zu verzeichnen. Der stetige medizinische Fortschritt und die verbesserten Lebensbedingungen machen es möglich. Aktuell können in Deutschland Männer durchschnittlich damit rechnen, 78 Jahre alt zu werden, bei Frauen sind es 83 Jahre. In anderen Ländern, wie beispielsweise der Schweiz, Japan, Australien und auch Schweden werden die Männer mit durchschnittlich 80 bis 82 Jahren noch älter. Da bekommt der Spruch »Alter Schwede!« eine ganz neue und wahre Bedeutung. Dennoch: Auch in diesen Ländern schneiden die Frauen mit 85 bis 87 Jahren deutlich besser ab.

Warum leben Frauen fünf Jahre länger als Männer?

Liegt es an der biologischen Ausstattung oder am Verhalten? An beidem, wobei die biologischen Unterschiede dabei den kleineren Teil ausmachen. Wenn wir über die Biologie des Mannes sprechen, kommen wir am männlichen Hormon Testosteron nicht vorbei. Es sorgt nicht nur für männliches Aussehen und lässt die Muskeln wachsen und den Bart sprießen, sondern prägt auch das typisch männliche Verhalten. Was dieses Männerhormon alles beeinflusst, ist derart spannend, dass wir ihm ein ganzes Kapitel gewidmet haben. Daher an dieser Stelle nur ein kleiner Einblick, inwiefern es die Lebenserwartung der Männer beeinflussen kann.

Testosteron reduziert Angst, fördert den Wettbewerb, macht mutiger und waghalsiger. Dass diese Eigenschaften in vielen Lebensbereichen einen großen Unterschied bei den Geschlechtern verursachen können, liegt auf der Hand. Beispielhaft wollen wir uns mal den Straßenverkehr ansehen. Sie fahren auf der Autobahn mit 120 Kilometern pro Stunde, wie vorgeschrieben. Hinter Ihnen fährt ein Auto dicht auf, die Lichthupe blitzt im Rückspiegel. Sie sehen eine wild gestikulierende Person. Mann oder Frau am Steuer? Blöde Frage, ein Mann natürlich. Männer neigen eher dazu, das Gaspedal durchzutreten und zeigen ein riskanteres Verhalten im Straßenverkehr als Frauen. Dies äußert sich dann auch in der Zahl der Verkehrstoten und Unfallverursacher. Es ist nicht verwunderlich, dass im Straßenverkehr schon seit Jahren signifikant mehr Männer als Frauen ums Leben kommen. Dabei ist es egal, ob sie im Auto, mit dem Moped, dem Fahrrad oder als Fußgänger unterwegs sind. 2022 titelte die FAZ »Jung-männlich-betrunken-tot« über einem Bericht der DEKRA, wonach die Zahl der Verkehrstoten unter Männern, die jünger als 25 Jahre sind, fast viermal so hoch ist wie die der Frauen. Auch im Alter wird das nur unwesentlich besser: Das Statistische Bundesamt zählt in der jüngsten Statistik aus 2022 bei den über 65-jährigen pro eine Million Einwohner 74 Senioren und 30 Seniorinnen, die im Straßenverkehr ums Leben gekommen sind. Und wenn es um die Schuldfrage bei einem Unfall geht, liegen auch hier die Männer vorn: Sie biegen eher falsch ab, beachten die Vorfahrt nicht oder fahren alkoholisiert. Testosteron ist dabei sicher nicht der alleinige Grund, jedoch erhöht es die Wahrscheinlichkeit für ein riskanteres Verhalten. Das mag im Investmentbanking möglicherweise von Vorteil sein, im Straßenverkehr ist es das definitiv nicht.

Ein weiterer großer biologischer Unterschied zwischen Mann und Frau: das Immunsystem. Auch hier ticken Männer vollkommen anders, was wir in einem Extrakapitel dazu ausführlicher beleuchten. Hier nur kurz: Sie erinnern sich an die täglichen Schreckensnachrichten während der Coronapandemie? Hierbei wurde deutlich, dass Männer die Virusinfektion sehr viel schlechter wegstecken können als Frauen und demnach auch signifikant mehr männliche Coronatote zu verzeichnen waren. Das starke Geschlecht hat ein anderes und vor allem schwächeres Immunsystem als Frauen, wenn es um die Abwehr von Infektionskrankheiten geht.

Sehr viel bedeutsamer für die Lebenserwartung sind der Lebensstil und auch die Gesundheitskompetenz. Frauen sind hier im Allgemeinen deutlich begabter (oder vernünftiger) als Männer und leben gesünder. Frauen trinken weniger Alkohol, rauchen weniger und essen eher gesunde Lebensmittel wie pflanzliche Proteine, Früchte und Gemüse. Es ist wirklich auffällig, dass Männer im Restaurant das Sorbet »ohne Deko« – heißt ohne Früchte – oder das Rindercarpaccio ohne »Dschungel« – gemeint ist Rucola – bestellen. Männer und Frauen essen in der Regel vollkommen anders, dazu weitere Fakten im abschließenden Kapitel.

In Sachen Lebensstil und geschlechtsspezifisches Überleben sind die Ergebnisse einer deutsch-österreichischen Klosterstudie äußert interessant. Denn Mönche pflegen einen komplett anderen und viel gesünderen Lebensstil als Männer außerhalb von Klostermauern. Sie haben weniger Stress, schlafen besser und regelmäßig, bewegen sich täglich, trinken weniger Alkohol, sind vermutlich glücklicher und ausgeglichener. Ordensmänner pflegen demnach einen ähnlichen Lebensstil wie Frauen generell, und dass dieser gesünder ist, weiß man schon lange. Das wirkt sich auch auf die Lebenserwartung aus: Mönche leben viereinhalb Jahre länger als der Durchschnittsmann. Für Frauen der Allgemeinbevölkerung und Nonnen ist dieser Effekt nicht zu beobachten. Beide Gruppen leben annähernd gleich lang.20 Dies zeigt sehr deutlich, welchen großen Einfluss der Lebensstil auf ein langes Leben hat – und den kann man(n) ja weitgehend selbst bestimmen.

Ein ganz neuer Blick aufs Alter

Die steigende Lebenserwartung bei beiden Geschlechtern verändert unser gesellschaftliches Bild. Laut Statistischem Bundesamt sind aktuell etwa 20 Prozent der Menschen älter als 65 Jahre, 1991 waren dies nur knapp 15 Prozent. Hochrechnungen kommen zu dem Ergebnis, dass 2040 etwa 40 Prozent und im Jahr 2060 die Hälfte aller Deutschen älter als 65 Jahre sein werden. Kein Wunder also, dass die Generation Gold, Best-Ager, Silver-Ager und Master-Consumer in den Mittelpunkt der Medien, der Werbung und des gesellschaftlichen Lebens rücken. Heute werden nicht mehr nur Tanztees und Butterfahrten angeboten – DJs, wie »the Robot« aus Berlin oder D-Janes wie Lilly aus Stuttgart und Madelein aus Schweden legen mit jeweils 70, 75 und 79 Jahren House, Electro und andere Clubmusik auch für die Ü60-Generation auf.

Bei Männern gelten graue Schläfen schon ewig als sexy. Schauspieler wie Clint Eastwood, Robert Redford oder Kevin Costner beweisen sich auch im hohen Alter als erfolgreiche Action- und Liebeshelden. Mehr und mehr ziehen aber auch Frauen nach. Kino-Ikonen wie Jane Fonda und Lily Tomlin zeigen uns als über 80-Jährige in der Netflixserie »Grace und Frankie«, dass das Leben mit Falten spannend, erfüllt und glücklich sein kann.

Aber auch bei den Männern ist ein Wandel zu verzeichnen. Selbstbewusstsein haben sie ja oft schon ausreichend – auch im Alter –, aber sie gewinnen an Lebensjahren. Laut Deutschem Ärzteblatt lagen die Männer noch in den 1990er-Jahren bei der Lebenserwartung mehr als sieben Jahre hinter den Frauen zurück, mittlerweile verringerte sich dieser Unterschied auf weniger als 5,5 Jahre. In manchen Regionen, wie Süddeutschland, Dänemark und in der Schweiz, war die Differenz mit teils weniger als vier Jahren besonders gering. Ganz vorn mit nur 3,3 Jahren Abstand lag die Nordwestschweiz, Basel und Umland, dicht gefolgt von München und Umgebung mit 3,5 Jahren. In strukturschwachen, ländlichen Regionen wurde im Vergleich zu florierenden Großstädten eine vergleichsweise höhere Sterblichkeit mit größeren Geschlechtsunterschieden beobachtet. Wissenschaftler des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung um Markus Sauerberg, die diese Studie 2023 veröffentlich haben, führen es darauf zurück, dass Männer insbesondere bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen von einer besseren medizinischen Versorgung profitieren, beispielsweise durch Herzschrittmacher. Zudem ebbt bei Männern die raucherbedingte Sterblichkeit bereits ab, während sie bei Frauen noch weiter steigt, weil sie – später als die Männer – erst seit den 1960er-Jahren verstärkt das Rauchen für sich entdeckt haben.

Gleichstellung – vorteilhaft für Männer

Überdies schrumpfen die Unterschiede der Geschlechter bei jobbedingten Gesundheitsrisiken, weil heute mehr Frauen berufstätig sind. Wenn sich die Rollenbilder der Geschlechter annähern, gleichen sich tendenziell auch die Unterschiede der Sterblichkeit von Männern und Frauen an, so die Hypothese der Wissenschaftler. Diese wird unterstützt durch eine weitere Studie aus Deutschland, welche die Lebenserwartung von Männern und Frauen in Abhängigkeit von der Gleichstellung untersucht. Die Ergebnisse zeigen eindeutig: Je höher der Grad der Gleichstellung der Geschlechter, desto geringer ist der Unterschied in der Lebenserwartung, desto besser ist also die Lebenserwartung der Männer.21 Das ist schon eine überraschende und bahnbrechende Erkenntnis. Dachten wir bis dahin doch, dass ausschließlich Frauen einen Nutzen von der Gleichstellung davontragen würden: von wegen! Von einer Gleichstellungspolitik, die unter anderem auf eine stärkere Erwerbsbeteiligung und eine größere politische Teilhabe von Frauen abzielt, profitieren in Bezug auf die Lebenserwartung vor allem die Männer. Wenn das kein Grund ist, Männer für eine Gleichstellungspolitik zu begeistern!

Als Auslöser vermuten die Autorinnen, dass mit einem höheren Maß an Gleichstellung von Mann und Frau auch veränderte Geschlechterstereotype verbunden sind und auf gleichberechtigtem Gelände gesundheitsriskantes Macho-Verhalten weniger anerkannt ist. Zudem bekommen Männer die Chance, weitere Rollen zu übernehmen und sich beispielsweise stärker an familiären Aufgaben und an der Kinderbetreuung zu beteiligen. Damit verändern sich auch die gesellschaftlichen Vorstellungen von Geschlechterrollen und traditionelle Erwartungen an Maskulinität.

Die Anstrengungen unserer Gesellschaft, für eine gelebte Gleichberechtigung zu sorgen und auch das wachsende Interesse und vor allem die Umsetzung einer gesunden Lebensweise, führen zu einer Steigerung der Lebenserwartung des starken Geschlechts. Und mal ehrlich: Haben die Männer das nicht in erster Linie ihren Frauen zu verdanken? Diese ermahnen doch oft mit Sätzen wie: »Trink nicht so viel«, »Iss nicht so fett« und »Iss mehr Gemüse und Obst«, »Geh zur Vorsorge« und »Hör endlich auf zu rauchen«. Ihr Partner raucht noch? Das mit dem erhöhten Risiko von Erektionsproblemen hat auch nicht gefunkt? Vielleicht können Sie ihn ja bei der Eitelkeit packen, denn Rauchen führt zu einer optischen Veränderung, die Männer nicht so gern sehen – und nein, »Charakterfalten« sind nicht gemeint.

Wissenschaftler aus Toronto haben bei knapp 4500 Männern herausgefunden, dass Rauchen die Entstehung einer Glatze fördert. Im Vergleich zu Männern, die nie geraucht hatten, zeigte sich bei ehemaligen und aktuellen Rauchern eine um 82 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, ihr Haupthaar zu verlieren. Und je mehr Zigaretten pro Tag geraucht wurden, desto eher ist erwartungsgemäß mit der Platte zu rechnen. Starke Raucher, die mehr als zehn Zigaretten täglich konsumierten, hatten eine um 96 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit für Haarverlust als Gleichaltrige, die weniger stark geraucht haben.22

In einer Beziehung zu leben, ist im Übrigen für Männer lebenswichtiger als für Frauen. Die Bezeichnung »glückliche Witwe« ist öfter zu hören – »glücklicher Witwer« eigentlich nie, denn sie gibt es faktisch nicht. Eine aktuelle Studie aus Dänemark zeigt dies sehr eindrücklich: Verlieren Männer im Alter von 65 bis 69 Jahren ihre Ehepartnerin, so ist ihr Risiko, ebenfalls zu versterben, stark erhöht. Im Vergleich zu gleichaltrigen Männern ohne verstorbene Ehepartnerin haben sie ein um 70 Prozent höheres Mortalitätsrisiko. Und dieses bleibt über mindestens sechs Jahre bestehen. Frauen im gleichen Alter, 65 bis 69 Jahre, zeigen im ersten Jahr nach dem Tod des Ehepartners eine deutlich geringere Zunahme der Sterblichkeit. Der Anstieg liegt in dieser Gruppe im Vergleich zu Kontrollpersonen ohne verstorbene Ehepartner bei 27 Prozent und dieser Effekt besteht nur über ein Jahr.23

Diese Studie zeigt deutlich, was viele so nicht erwarten dürften, nämlich dass Männer ohne Frauen überhaupt nicht gut klarkommen und unter dem Verlust der Partnerin stärker und auch länger leiden als Frauen unter dem Verlust des Mannes. Und die Trauer hat natürlich Folgen, sie wirkt sich negativ auf den Schlaf, die Ernährung, das Gesundheitsverhalten und die sozialen Aktivitäten aus, was das Sterberisiko natürlich erhöht.

Insbesondere aber sind Einsamkeit und soziale Isolation ein hoher Risikofaktor für einen früheren Tod. Eine große US-amerikanische Studie mit knapp 10 000 Menschen mit durchschnittlichem Alter von 64 Jahren zeigte, dass Einsamkeit über acht Jahre die Todesfallrate über die nächste 15 Jahre signifikant erhöht hat. Im Vergleich zu denjenigen, die nie über Einsamkeit berichtet hatten, kam es in der Gruppe der »Lonely Hearts« zu zusätzlichen knapp 300 Todesfällen pro 10 000 Personenjahre. Möglicherweise spüren oder wissen Männer dies instinktiv, denn: Kennen Sie nicht auch Witwer, die kurz nach dem Versterben der Frau schon die Neue – meist aus dem Freundeskreis stammend – an ihrer Seite präsentieren?

Gemäß einer großen Langzeitstudie des Deutschen Zentrums für Altersfragen mit mehr als 20 000 Teilnehmern fühlen sich Männer im mittleren Alter zwischen 40 und 60 Jahren tendenziell einsamer als Frauen in dieser Altersspanne. Allerdings verringert sich der Unterschied mit steigendem Alter und ab dem Rentenalter ist es sogar so, dass für Frauen ein deutlich höheres Risiko besteht, einsam zu sein. Mit 90 Jahren droht 9 Prozent der Männer Einsamkeit, bei 90-jährigen Frauen sind es fast doppelt so viele.24