9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Berlin Verlag

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Hund, Kobra, Fisch - jeden Tag schlängeln sich Menschen erwartungsvoll in Haltungen, die Tiernamen haben und gegen alles helfen sollen: Bluthochdruck, Depressionen, Impotenz ... Aber kann Yoga uns wirklich retten? Yoga hat Kristin Rübesamen gelehrt, genau hinzuschauen.Es hat ihre Aufmerksamkeit geschärft, ihr Disziplin beigebracht und Kraft gegeben, und davon erzählt sie mit Witz und entwaffnender Offenheit. Yoga kann nicht alles, aber tatsächlich sehr viel.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.berlinverlag.de

Für meinen Vater, Hans-Eckart

ISBN 978-3-8270-7852-0April 2015© 2015 Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, München/BerlinCovergestaltung: Rothfos & Gabler, HamburgCovermotiv: © Frederike HelwigDatenkonvertierung: psb, Berlin

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Berlin Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Denn ein Leben nur, ein einziges, hat jeder.

Marc Aurel

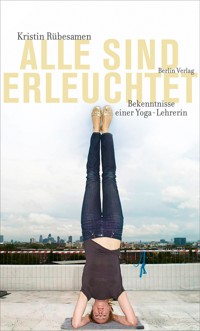

ANMERKUNG ZUM FOTO

TAGESRATION ZUVERSICHT

SCHICK DEINE AUFMERKSAMKEIT ZWISCHEN DEINE SCHULTERBLÄTTER

YOGA CONFIDENTIAL

SCHIEFE EBENE

KLEINE KOBRAS

6 A.M. MEET THE GURU

GEWINNEN SIE EIN ASTRONAUTEN-TRAINING

ANMERKUNG ZUM FOTO

Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass ich etwas schief stehe. Meine Unterarme bilden kein gleichschenkliges Dreieck, meine rechte Schulter ist nicht genügend nach innen rotiert. Meine Lendenwirbelsäule macht ebenfalls einen leicht komprimierten Eindruck. Dass meine Schultern nicht aktiv weg von den Ohren ziehen, schaut dagegen nur so aus. Das liegt am T-Shirt. Dafür, dass es kurz danach angefangen hat, ordentlich zu regnen, sieht der Himmel noch recht freundlich aus. London ist immer gut für eine böse Überraschung. Dass ich auf dem Foto lächle, ist jedoch kein Zufall: Freddie hat darauf bestanden.

Im Nachhinein scheint es mir unmöglich, ein paar Jahre bevor das Jahrtausend zu Ende ging, Yoga auszuweichen und sich nicht – so wie es in großen Liebesgeschichten passiert – so zu verstricken, dass ich mich nicht mehr lösen konnte. Ich übte Yoga vor dem Hintergrund der untergehenden Finanzwelt, erst in New York, dann in London, während alles explodierte. Auch später in Berlin brachte Yoga Stabilität in das Durcheinander, auch in das Durcheinander eines normal komplizierten Lebens als Frau mit Familie und Beruf und dem Gefühl vor einer Verantwortung davon zu laufen, die ich habe als Mensch.

Vor den Augen des Yogi steht alles unter Verdacht, auch meine Geschichte, die jetzt folgt.

TAGESRATION ZUVERSICHT

Wie alle großen Veränderungen im Leben fing auch diese undramatisch an: im Oktober 1997 im zweiten Stock eines heruntergekommenen Wohnblocks auf der 14th Street. Neben der verbeulten Tür, die mit einem Summton aufschnappte, lag der Eingang zu einem »99 Cent«-Laden, in dem, was naheliegend ist, alles höchstens 99 Cent kostete, eine grandiose Perversion unserer Konsumgesellschaft. Die Südinder, die giftige Limonade verkauften (56 Cent) und Partyzubehör (99 Cent), sprachen kaum Englisch. Der Mindeststundenlohn war gerade auf 5,15 Dollar erhöht worden, dafür konnten sie sich üppig mit Luftballons und Konfetti eindecken, wenn sie nicht als illegale Einwanderer sowieso noch weniger verdienten hier in Manhattan. Zwei Stockwerke höher im OM Yoga Center lag der Gebrauchswert deutlich höher. Yoga war ein Wort, das auf Deutsch bei mir keinerlei Resonanz entwickelt hatte – und wenn überhaupt, dann etwas Triefiges an sich hatte dadurch, dass bei dem Endvokal der Unterkiefer nach unten klappt wie bei Menschen, deren Gesicht jede Kontur verliert, wenn sie mit offenem Mund herumlaufen. Auf Englisch wiederum klang das offene Ende vielversprechend, geradezu sexy, wie ein reizvolles Rückendekolleté. So etwas in der Art jedenfalls strahlte Cherie aus, als ich ihr ein paar Tage zuvor auf der 6th Avenue über den Weg gelaufen war. Cherie war Exmodel und schwanger und kam gerade vom OM zurück. Sie schlenderte so lässig vorbei, als käme sie vom Strand, vom letzten Sonnenschein noch milde glühend. Sie sagte: »Es gibt nichts Besseres für deinen Hintern, glaub’s mir.«

Ich hatte Cherie auf einer Party ganz in der Nähe kennengelernt, wo die Leute noch rauchten, die meisten anständige Jobs hatten und jemand das Sextape von Pamela Anderson einlegte. So ging das letzte Jahrtausend zu Ende, mit Sextapes, Joints, oder was einem sonst noch gastfreundlich angeboten wurde von Individualisten, für die der Plural dieses Wortes noch nicht – wie heute – die Frage nach sich zog, wer von uns es geschafft hat, und wenn, dann zu welchem Preis.

Ich habe mir über die Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft damals keine Gedanken gemacht. Ob es eine Verantwortung des Einzelnen gegenüber dem Ganzen gibt, zum Beispiel, war mir schnuppe. Die Abgrenzung von der Menge war nicht mal böse gemeint. Es ging um Kleider, Musik, Filme, Bücher und Drogen. Es war recht einfach und einfach fabelhaft, auf diese Weise ein Individuum zu sein. Dass ein solcher Individualismus vor allem eine fröhliche kapitalistische Erfindung war, kümmerte mich genauso wenig wie die Frage, was jenseits dieser Betriebsamkeit liegen könnte. Als ich die verbeulte Tür passiert hatte und durch das Treppenhaus die Stufen nach oben stieg, wollte ich das Glühen von Cherie, das war alles.

Auch im OM ging es um Status, aber er wurde anders bemessen. Nicht so sehr die Kleidung, die die Schüler trugen, zählte, sondern die Körper, die sie beim Umziehen zeigten. Und ihr Verhalten. Die Bescheidenheit, mit der sie ihre Sachen auf möglichst wenig Raum aufhängten, die Wendigkeit, mit der man sich aus dem Weg ging in dem kleinen, durch Stoffe abgehängten Umkleideraum, die Tatsache, dass niemand fluchte in einer Stadt, deren Taxifahrer das Fluchen erfunden hatten. Die tiefe Gelassenheit, die in den Gesichtern der verschwitzten Menschen saß, wenn sie aus einer Stunde kamen. Die Wärme, die mir aus jeder ihrer Zellen entgegenströmte. Die ernsthafte Nebensächlichkeit, in der diese Menschen ihre flachen Bäuche vorführten. Ich hatte das Gefühl, Zeuge einer geglückten Landung auf einem glitzernden Planeten zu sein, und hätte am liebsten allen gratuliert.

Die Regeln auf diesem Planeten erschlossen sich schnell. Nur wenn man nichts erwartete, wurde einem alles geschenkt. Denn geschenkt kann man es ja wohl nennen, wenn man für den Preis einer neunzigminütigen Yogastunde Glück und Zuversicht für den ganzen Tag bekam, in einer feierlichen Sprache, die sich in ihrer Unbedarftheit angenehm unterschied von dem harten, schnellen Ton, der in unseren Kreisen herrschte.

In diesem Studio, das an einer lauten, schäbigen Querachse Manhattans lag, die vor allem Lastwagenfahrer nutzten, wurden »die Samen für eine bessere Welt gesät«, eine Welt, in der »alle eins« waren.

Nicht gleich, sondern eins. So bekam man es immer wieder zu hören: »all is one«. Das fand ich erst mal dick aufgetragen, außerdem klang es wie ein Nike-Slogan, schick und leer. Wie wollten die das durchsetzen, welche Theorie stand dahinter, wo war der Plan? Andererseits war ich erleichtert, dass endlich mal wieder jemand aussprach, dass wir eine bessere Welt brauchten. Das hatte ich seit dem Sommerlager der evangelischen Jugendgruppe, in das ich mich als Katholikin eingeschlichen hatte, nicht mehr gehört. In diesem Sommerlager küsste ich einen Jungen, der am Harras, einem Arbeiterviertel von München, lebte und stark nach einem billigen Waschmittel roch. Ich erwähne das nur deshalb, weil daher vielleicht meine Schwäche für Initiationsriten in muffigen, nach Desinfektionsmittel riechenden Hallen kommt, meine mit leichtem Horror durchsetzte Erregung bei jeder Art von Gruppenerlebnissen, wie ich sie später auf Yogakonferenzen machte.

Es war erst mal nicht mehr als die Erinnerung an dieses vage Jugendlagergefühl von Verschwörung und Weltverbesserung, das mich überfiel, als ich die Schule an der 14th Street betrat. Ermutigt zog ich meine Schuhe aus, bezahlte zehn Dollar für eine Probestunde und wartete still neben den anderen in dem winzigen Flur, bis die vorangegangene Klasse vorbei war. Die Verheißung roch nach Räucherstäbchen und verschwitzten Körpern, nach Sandelholz und dem Gummi der Matten. Gar nicht so schlimm.

Dann ging die Tür auf und wir durften in einen großen Raum mit unverputzten weißen Wänden und einem abgelaufenen Parkettboden. Eine ältere Frau mit großem Busen kam herein. Sie war sicher über fünfzig, hatte aber immer noch eine scharfe Figur. Ihr Gesicht war faltig, vor allem ihr Hals. Sie trug eine Brille und lächelte nicht. Sie hatte unspektakuläre alte Tanzklamotten an und setzte sich vorne ans Fenster neben einen Altar, auf dem einfache Tankstellenblumen einen dicken, gleichmütig lächelnden Buddha einrahmten. Irgendetwas an ihr gefiel mir sofort. Es gab keinen Spiegel im Raum, die Leute saßen mit gekreuzten Beinen auf ihren Matten und hätten sich ohne weiteres in die Augen sehen können, wenn sie gewollt hätten. Einige kannten sich und sprachen leise miteinander, wobei auch gelacht wurde. Einige hatten die Augen geschlossen, andere hielten sie zwar offen, aber ihr Blick war leer, als seien sie blind. Sie unterschieden sich von den Menschen in der Subway, die, außer sie waren Kinder, ebenfalls ins Leere schauten. Wer in der Subway fuhr, wollte keinen Ärger und hielt deswegen den Blick gesenkt. Die Leute im OM dagegen sahen so aus, als gab es irgendetwas Hochinteressantes zu sehen, nur eben unsichtbar für den Rest der Gruppe. Manche machten ziemlich verbissene Gesichter dabei. Auf einmal öffnete die Lehrerin den Mund und heraus kam ein langgezogenes »Ohhhhm«, in das alle einstimmten. Nun ja, nicht durchgehend harmonisch, so dass es darauf wohl nicht ankam. Wie auch immer, mein Gesicht brannte vor Peinlichkeit und ich brachte keinen Ton heraus. Schließlich öffneten alle die Augen, die Lehrerin machte einen bösen Witz über ihren Vermieter, den ich nur zur Hälfte verstand, und es ging los mit einer mir völlig überflüssig erscheinenden Atemübung, bei der man stoßweise durch die Nase ausatmen musste. Mir wurde schwindlig und ich fand es lästig, mich mit dem Einzigen abzugeben, was von allein funktionierte, der Atmung.

Natürlich hatte ich schon vorher geatmet, mehrere Millionen Male, ein und aus, ohne mich damit aufzuhalten. Höchstens mittelbar, weil man beim Einatmen notgedrungen auch Gerüche wahrnimmt. Die dann, darüber wurde ja gerne spekuliert, irgendwo gespeichert wurden und von diesem Platz aus unser Leben bestimmten. Eine ganze Reservatenkammer trug ich mit mir herum. Dort moderte der Scheuerlappengeruch vor sich hin, der sich auf den Fluren des Gymnasiums breitmachte, sobald der letzte Gong verhallt war, der jähe Schock, der einen aufweckte, wenn man aus der Wunderbar 1991 in die Stille einer eiskalten Münchner Januarnacht hinaustrat, jenes fremde Waschpulver im Pullover des Jungen, den ich küsste.

Aber ich hätte all die Jahre genauso durch die Ohren einatmen können, so wenig Aufmerksamkeit hatte ich diesem Prozess bislang geschenkt. Überhaupt, das Wort »Aufmerksamkeit« kam in meiner Welt nur im Zusammenhang mit Straßenverkehr vor. Warum auch? Aufmerksamkeit ist erst mal unangenehm. Wer weiß schon, was dabei herauskommt? Und eine Belohnung gibt es auch nicht, außer man findet eine Tüte mit 1000 Dollar auf der Straße.

Es half alles nichts. Ich musste es einfach akzeptieren: Ohne Aufmerksamkeit läuft nichts im Yoga. Einen Mann kann man zur Not auch, ohne verliebt zu sein, umarmen, aber Yoga ohne Aufmerksamkeit zu üben wäre, wie stattdessen eine Tür zu küssen: es ergibt einfach wenig Sinn.

Um diese Aufmerksamkeit auf mich, meine Muskeln und Knochen in der völlig nüchternen und unsentimentalen Weise zu richten, zu der die Lehrerin uns aufforderte, fehlte mir das Vokabular.

Nicht mal auf Deutsch hätte ich verstanden, was ein Kreuzbein ist und wo es sich befindet. Auch ohne es zu verstehen, konnte ich die geforderte Konzentration aufbringen und sogar genießen. Dass dies hauptsächlich die Leistung der Lehrerin war, wusste ich damals noch nicht.

Die Gruppe bestand zum Großteil aus Frauen zwischen zwanzig und fünfzig und war auf den zweiten Blick recht einschüchternd. Es waren ein paar sexy Tänzerinnen mit den üblichen ausgedrehten Hüften und extra schlabbrigen Hosen da, aber auch Männer in seltsamen kurzen Hosen und mit haarigen Beinen. Wenn man ihre Bewegungen beobachtete, merkte man, dass sie sich auskannten. Das Tempo stimmte, die Balance, die langsame Streckung der Wirbelsäule, die Schwerelosigkeit, mit der sie sich mit gestreckten Beinen in den Kopfstand hoben. Ich war neidisch. Neunzig Minuten leitete uns Libby durch verschiedene Stellungen, die, obwohl sie so niedliche Namen trugen wie Hund oder Baby-Cobra, so anstrengend waren, dass ich nach kürzester Zeit schwitzte und auf meiner Matte zu rutschen begann. Die Matte verwandelte sich in eine glitschige, hellblaue Talbahn und meine Arme begannen zu zittern.

Wenn ich heute Anfänger sehe, die im nach unten schauenden Hund, Adho Mukho Svanasana, den Kopf nach oben recken und sich hilfesuchend umsehen, bin ich immer wieder ehrlich bewegt, denn es kostet nun mal Überwindung, das Denken dem Hintern zu überlassen.

Hier war ich, zwar keine Sportskanone, aber beweglich und nicht untrainiert, um nicht zu sagen, zäh, und konnte: nichts. Das Letzte, was ich spürte, bevor ich mich am Schluss der Stunde der Länge nach auf den Boden legte, war, wie sich meine Mundwinkel einen Millimeter hoben. Ich konnte es nicht benennen damals, aber so, dachte ich, müsste es sich für den anfühlen, der behauptet, »bereit zu sein, zu sterben«.

Mit der Ahnung, versehentlich auf das Problem der Sterblichkeit gestoßen zu sein, wenn auch nur für den Bruchteil einer Sekunde – denn hat sich das Problem nicht erledigt, sobald man die Angst davor verliert? –, ging ich nach Hause und wusste: Dies war etwas, was ich lernen wollte. Es fühlte sich wild an, radikal, ganz und gar durchgedreht und hatte mich mit jeder Faser in seinen Besitz genommen wie ein Liebhaber, der alles richtig macht. Umstandslos hatte ich meine Schwärmerei für Cheries Hintern auf Yoga übertragen, ohne jemals wieder einen Gedanken an das Model zu verlieren.

Ich hätte auch einem Fitnessclub beitreten können, davon gab es in jedem Block mindestens einen, aber das kam nicht in Frage. Zu viele Spiegel. Sich selbst dabei zuzusehen, wie man mit vollem Ernst versucht, ein anderer zu werden, war keine gute Idee, und andere zu erwischen, wie sie mit hartem Gesicht, ein teures Biotherm-Showergel in der Hand, ihre unkooperative Rückseite im Spiegel prüfen, war noch bitterer. Die ganze Show, die draußen ablief, lief drinnen genauso ab. Wer draußen Freunde hatte, fand auch drinnen welche. Wer draußen keine hatte, stand auch drinnen stumm herum und wartete auf den Beginn von »Bauch, Beine, Po«. Wer mir nicht glaubt, kann ja mal an einem Samstagabend in ein Fitnessstudio gehen, eine höhere Rate an Selbstmordkandidaten trifft man nirgends. Drehbuchkurse, Fundraising-Komitees, Wohltätigkeitsveranstaltungen, also jede Art von Tätigkeiten, die dich irgendwie zum Diener oder Sklaven oder auch Idioten machen, machen dich glücklicher als Fitnessstudios. Ich spreche aus Erfahrung.

In den ersten Monaten in New York war ich so einsam, wie man sein kann mit zwei kleinen Kindern und einem Mann, der einen neuen Job anfängt. Nicht schlimm einsam, nicht mal traurig einsam, eher solidarisch einsam, denn die Einsamkeit stellte, das hatte man ja tausendmal gelesen, den Anfang dar, sie vereinte einen mit allen anderen Neuankömmlingen, ich hatte sie geradezu ersehnt und erwartet in einer Stadt, die für den Neuanfang erfunden wurde. Sie vereinte einen sogar mit denen, deren Neuanfang gescheitert war, mit dem Mann in unserer Straße, der auch im Winter kurzärmelig wie ein Kaugummiautomat auf den Stufen vor seinem Apartmenthaus Wache hielt, mit Shirley Firestone, der jüdischen Psychoanalytikerin aus dem dritten Stock, die in allem eine Verschwörung witterte außer in uns, der deutschen Kleinfamilie, mit Judith aus dem ersten Stock, die für Oprah Winfrey arbeitete und ein großes Buch »How to be Comfortable Naked« auf dem Sofa liegen hatte. Unter all diesen Einsamen hielt ich mich für eine Pionierin, weil ich mich bewegte.

Ich unternahm endlose Fußmärsche, sobald die Kinder untergebracht waren. Ich hörte laute Musik auf meinem Discman, kaute Zimtkaugummi, trug eine Sonnenbrille und raste die 5th Avenue hinunter. Eine Viertelstunde nur brauchte ich von unserer Wohnung in der 12ten Straße zum Museum of Modern Art, wo ich eine scharfe Kehrtwende machte, um rechtzeitig zurück bei den Kindern zu sein. Manchmal arbeitete ich und verdiente in drei Stunden tausend Dolllar. Manchmal ging ich aus und tanzte mit kleinen Südamerikanern. Ich hätte ewig weiter glücklich einsam sein können und mir einbilden, dass es eine Rolle spielte, was ich wahrnahm und was nicht auf meinen Märschen, mir einbilden, dass ich die Oberhand über mein Leben hatte, aber ich konnte nicht auf einem Bein stehen, und das war ein Zeichen dafür, dass, Oberhand hin oder her, ich keinen Boden unter den Füßen hatte.

In einer Sekunde sorgte das Tempo, in dem Eindrücke auf mich einprasselten, dafür, dass ich durch die Stadt rannte, mit zunehmender Geschwindigkeit, wie Superman. In der nächsten wusste ich nicht, wie ich die Straße überqueren sollte, so steif und zaghaft machte mich das Meer an Möglichkeiten, das sich vor mir ausbreitete.

In Deutschland war ich auf dem besten Wege gewesen, eine gutverdienende, kettenrauchende Fernsehproduzentin zu werden, die Sorte, die für alles und jedes eine ironische Bemerkung übrig hat und wenig Interesse für Themen aufbringt, die sich nicht verwerten lassen. Etwas fehlte. Und hätte es damals schon dieses Gerede von Work-Life-Balance gegeben oder die Erinnerung an den Wert eines schönen Hobbys, hätte ich Yoga als solches betreiben, mir den radikalen Kurswechsel vielleicht ersparen können und wäre heute nicht weniger zufrieden, hätte dafür mit Sicherheit mehr Geld. Aber so war es weniger die Sehnsucht nach jener schwer strapazierten Balance als die Aussicht, einen völlig fremden Weg einzuschlagen, die mich reizte, ohne dass dieser Weg mehr als ein schwacher Widerhall einer Stimme war, die ständig wiederholte:

Inhale.

Exhale.

Inhale.

Exhale.

Natürlich, die hübschen Wolldecken, die Räucherstäbchen, die Musik, die Heimeligkeit eines Yogastudios, die frühen Anfänge des ganzen innenarchitektonischen Klimbims, ohne das in den letzten zehn Jahren kein Studio mehr auskommt, haben mir, in all der damaligen Bescheidenheit, durchaus auch gefallen.

Es ist unmöglich, auf einem Bein zu balancieren, wenn du in der äußersten Peripherie eines Kettenkarussells sitzt. Wenn du nicht Kontakt aufnimmst, fällst du um. Also lernte ich in New York, wie man Kontakt aufnimmt zu einem staubigen Parkettboden. Es war schwer. Ich kaufte eine Drei-Monatskarte.

Über die nächsten Wochen steigerte ich mein Pensum kontinuierlich von zwei auf drei bis zu vier Stunden in der Woche. Schnell stellte sich heraus, dass, wer etwas auf sich hielt, die Vormittagsstunden um zehn Uhr besuchte. Vor allem in die Dienstags- und Donnerstagsstunden, die Lippy unterrichtete, schienen dieselben Leute zu kommen. Es gab zwei lange Reihen, in denen man sich gegenübersaß. Sie ließen einen breiten Mittelgang frei, auf dem der Lehrer auf und ab spazierte und uns kontrollierte. Ich begann, meine Matte jedes Mal an derselben Stelle auszurollen, etwa drei, vier Plätze weg vom Altar. So ein Nummer-sicher-Platz, der alles über mich verriet: nah beim Lehrer, der vorne am Fenster saß, aber nicht zu nah.

Mir gegenüber saß gewöhnlich eine Frau. Sie war dicklich, trug schwarze Samtleggings, hatte schmuddelige blonde Locken und nach kürzester Zeit einen roten Kopf. Ich musste mich zusammennehmen, um sie nicht anzustarren. Es war eine kleine Befriedigung, jemanden zu beobachten, der etwas nicht konnte, was man gerade selber eben gemeistert hatte, und natürlich eine Ablenkung von der mühseligen »Aufmerksamkeit«, aber das war es nicht allein.

Während wir uns alle abmühten, die Handflächen flach zum Boden zu pressen, die Nase zum Knie zu drücken oder zumindest Fortschritte vorweisen wollten, legte sie kaum Ehrgeiz an den Tag. Uns wäre es nicht im Traum eingefallen, die ganze Sache anders als verteufelt ernst zu nehmen, und bis heute kenne ich kaum Anfänger, die sich anders benehmen, aber Kelly blieb auf rätselhafte Weise unbeeindruckt.

Diese Frau war der Charakter in »Fame«, der am Anfang allein im Regen weint, den pummeligen Körper in eine zu enge Kapuzenjacke gezwängt, doch am Ende den meisten Applaus einheimst. Warum ich das wusste: Weil Lippy ihren Namen kannte. Lip half ihr mit Blocks und Gurten in jede Stellung mit einer Geduld, die im Gegensatz zu ihrer sonst so schroffen Art stand.

»Kelly, bring die Schulterblätter zusammen!« Kelly lachte. »Kelly! Nicht die Knie festklemmen!« Kelly kicherte verzweifelt. Kelly war alleinerziehende Mutter, programmierte Computer und wollte Rockstar werden. Ich hatte keine Ahnung, dass sie mal eine meiner besten Freundinnen werden würde, aber mir gefiel, dass sie keine Hemmungen hatte. Es war ihr egal, ob sie eine gute Figur machte, und weil es ihr egal war, fiel etwas von ihrer Menschlichkeit auf uns ab.

Dass sie ein Mathegenie war und von Start-ups trotz ihres Nasenrings umworben wurde wie Stephen Hawkings, wusste keiner von uns. Ich wusste auch nicht, was die anderen machten. Vielleicht gehörte es zu den Voraussetzungen einer guten Yogastunde, dass wir alle anonym blieben. Eine Anzahl von Armen, Beinen, steifen Gelenken, verstopften Organen und schweren Herzen.

Ich hatte keine Beschwerden und das machte es schwer, etwas zu fühlen. Ich bemühte mich. Ich wurde zum Streber, aber es klappte nicht. Ich erinnerte mich daran, wie ich als 12-Jährige mit meiner besten Freundin die Salzbergwerke in der Nähe von Berchtesgaden besuchte. Nachdem ihr Vater, ein strenger Arzt, dem unsere Freundschaft ein Dorn im Auge war, bezahlt hatte, bekamen wir Schutzmäntel und einen Helm und fuhren in einem klapprigen Wagen in den Schacht. Statt weißer, glitzernder Höhlen erwarteten uns enge, nasse Räume, deren Dimensionen von der Dunkelheit verschluckt wurden. Einmal sahen wir für einen kurzen Moment Männer, deren Blick sich längst an die Dunkelheit gewöhnt hatte. Sie hatten uns etwas voraus, aber sie schienen sich nicht darüber zu freuen. Weil es in Wahrheit nichts zu sehen gab – oder eben doch? Wir hatten nicht mal eine Taschenlampe. Wenn es einen Stromausfall gegeben hätte, malte ich mir aus, dann wären wir erledigt gewesen. So fühlte ich mich in der Yogaklasse bei dem Versuch, nach innen zu spüren. Da war nichts. Als habe es einen Stromausfall gegeben.

Ich konzentrierte mich also erst mal auf die äußere Form.

Eine Klasse dauerte damals noch eine Stunde und fünfzig Minuten und sie ging alles andere als im Flug vorüber. Wir fingen im Schneidersitz oder Halben Lotus an, chanteten Om und begannen mit Atemübungen, von denen ich mit Sicherheit sagen kann, dass ich das erste halbe Jahr keinen Schimmer davon hatte, was ich da machte. Wie sollte ich etwas beeinflussen, das mit mir nicht das Geringste zu tun hatte, sich im Gegenteil jede Einmischung zu verbieten schien, wie sonst ließ es sich erklären, dass ich abwechselnd dachte, zu platzen, zu ersticken, mich zu übergeben? Ich rettete mich wie die meisten einfach dadurch, dass ich so tat, als ob. Es folgte ein ausgedehntes Warm-up, das im Sitzen stattfand. Bis ich drei Jahre später einen Workshop zum Thema »Home Practise« besuchte, verschwendete ich keinen Gedanken über den Aufbau, wie sinnvoll er war und was er bewirkte. Ich wusste wie ein Tier in der Manege, wann ich aufstehen musste und die Hände nach oben zur Decke strecken, was sich gut anfühlte, wann ich mich nach unten beugen musste, wobei mir gelegentlich schwindlig wurde, wann ich federleicht nach hinten zu springen hatte in eine Art Liegestütz, was nie gelingen wollte, wie ich von dieser Position den Oberkörper nach oben heben sollte, ohne dabei die Beine ablegen zu dürfen, was schlichtweg gemein war, und wie ich durch diese ersten zehn Minuten der Sonnengrüße, Surya Namaskar, was ich als genuscheltes »Srjinmasga« verstand, ziemlich ins Schwitzen kam. Die anschließenden stehenden Haltungen im Krieger 1, 2 und 3, Trikonasana, Parsvottanasana, Parsvakonasana waren eine Qual, die, auch wenn die Füße immerhin am Boden bleiben durften, darin bestand, das Zittern der Beinmuskeln und die bettelnde Stimme im Kopf, endlich befreit zu werden, mehr oder weniger erfolglos zu ignorieren. Es folgte eine Reihe von Twists, Drehungen, die mich erheiterten in der immer neuen Weise, in der wir Arme und Beine umeinanderschlingen in lustige Knäuel, die es absolut unmöglich machten, weiterzuatmen. Oft gab es dann eine Pause, in der wir alle aufstehen und die Matten zur Wand rücken mussten, um eine besonders verrückte Haltung in ihre Einzelteile zu zerlegen. Eine Pause, in der wir der Lehrerin zuschauen durften, die das Ganze präsentierte und gründlich erklärte, und gleichzeitig Gelegenheit hatten, sich die anderen Schüler anzuschauen, was sie anhatten, die Farbe ihres Nagellacks, den leicht abwesenden Ausdruck auf ihren Gesichtern, in denen sich, wenn man selbst genau hinschaute und sie gerade nicht aufpassten, in diesem Moment ihr ganzes Wesen spiegeln konnte. Viel zu oft kam dann die Aufforderung »grab a partner«. Ich wusste noch nicht, wie sehr eine bestimmte Gruppe von Yogis auf Hilfsmittel stand, bei Iyengar können sie eine Partnerschaft ersetzen, aber auch ein Körper ist in diesem Zusammenhang nur mehr ein weiteres Hilfsmittel. Wer also nicht beherzt das Gesäß des schwitzigen »Partners« mit beiden Händen zu sich heranziehen mochte, musste sich eine gute Entschuldigung einfallen lassen. Auf Dauer kam man nicht darum herum.

Endlich ging es danach auf den Boden, mit Glück konnten wir uns hinlegen, alles im Liegen war ein Segen, speziell bei den Vorbeugen mit gestreckten Beinen, bei denen man den Kopf Richtung Knie bringen musste, konnte man gut schummeln und die Beine einfach leicht anwinkeln. Natürlich konnte es einem dabei übel ins Kreuz schießen, aber das wusste ich damals noch nicht und hätte es auch gar nicht wissen wollen. Kopfstand! Wir durften ihn an der Wand machen. Manchmal vergesse ich, wie besessen ich von der Idee war, Kopfstand machen zu können, aber die Erfahrung, diese ganze wackelige, schwer atmende Angelegenheit überhaupt zu überleben, war jedes Mal berauschend. Schulterstand dagegen war ein Kinderspiel, und so fühlte ich mich auch, wie ein altes Kind, fast hatte ich das Gefühl, noch immer in einem Frotteeschlafanzug zu stecken, etwas albern, aber nicht unangenehm das Ganze. Zum Schluss kam Savasana. Man durfte sich hinlegen, die Vorhänge wurden zugezogen, die Fenster leicht geöffnet. Der Krach von der Straße verwandelte sich in einen geruhsam fließenden Strom. Möglich, dass ich ein paarmal dachte, hier auch noch irgendetwas richtig machen zu müssen, aber da es nie eine Anweisung gab, außer alles loszulassen, worunter ich mir nicht das Geringste vorstellen konnte, tat ich schließlich genau das. Ich wurde schwer, ich wurde leicht, irgendetwas Entscheidendes passierte in diesen letzten zehn Minuten. Ich wusste nicht, was, aber es war etwas Grandioses.

Auf Deutsch sagt man »Endentspannung«, was nach Keilriemen oder Gaskammer klingt, dabei ist es das Schönste auf der Welt. Besser als Sex, würden viele sagen, was genial ist vor allem für die, die keinen haben.

Über die nächsten Wochen und Monate ging ich jeden Dienstag und Donnerstag zu Lippy. Die Jahre waren nicht zimperlich mit ihr umgesprungen, und sie hatte etwas Abgebrühtes an sich, aber vielleicht war sie auch nur alt.

Von Anfang an mochte ich etwas an ihr, das sie von anderen Lehrern, wie ich später feststellte, grundlegend unterschied. Populäre Lehrer treten als Zuhörer der Schüler auf, speichern deren Handynummern und erkundigen sich nach Job und Liebesangelegenheiten, als wäre man befreundet. Auch in den folgenden Jahren waren es immer Lehrer, die nicht um die Gunst ihrer Schüler warben und sich keine Mühe machten, ihr autoritäres Temperament zu verdecken, zu denen ich gerne ging, um deren Freundschaft ich als Schülerin warb, nicht umgekehrt. Ich versuchte, mich nicht dabei erwischen zu lassen, aber ich begann Lippy zu studieren.

Nie kam sie zu spät, nie sah ich sie anders als in den abgewetzten Leggings. Nur einmal, als ich zu einem anderen Lehrer ging, sah ich sie in einer Jeansjacke auf der schmalen Holzbank vor dem Studio sitzen und einen Salat aus einem Plastikcontainer essen. Sie hatte weiße, schmale Hände, ein bisschen knochig, zwar noch voller Kraft, aber doch zu schrumpelig, um sich noch mal mit der Grazie zu bewegen, mit der sie jahrelang die Männer und das Publikum um den Finger gewickelt haben muss. An ihre Füße musste ich mich erst mal gewöhnen. Ihre Füße schienen ein Eigenleben zu führen. Sie waren weißer als die von Jesus, mit leicht gebogenen Zehen, starken Ballen, auf die sie sich mühelos rollte, während sie aus der Hocke die Hände schulterbreit vor sich auf den Boden brachte, das Gewicht unmissverständlich in die Hände verlagerte, so dass sich ihre Fersen ohne großes Theater vom Boden lösten und sie sich, nun die Fußballen ganz vom Boden lösend, nur mehr auf den Handflächen, genauer den Rändern ihrer Hände, balancierend nach oben in Bakasana, die Krähe, hob. Die Beine angewinkelt, die Knie von außen ganz oben gegen die Oberarme gedrückt, die Arme selbst fast durchgestreckt, Brustbein und Kopf ebenfalls nach vorne und oben gereckt, verrieten schließlich nur ihre äußersten Fingerspitzen, die leicht zitternd immer wieder erneut Bodenkontakt aufnahmen, dass sie ein Vogel, aber auch ein Mensch war. Sie machte keine Umstände, wenn es darum ging, Schüler quer durch den Raum beim Namen zu nennen und zu kritisieren. »Jerry, was ist das? Trikonasana? Ein Dreieck? Kannst du einen Schulabschluss nachweisen?« – »Was soll diese lasche Flosse? Auf dem linken Ringfinger solltet ihr einen Martini balancieren können, so aktiviert muss der sein.« – »Dreh die Hüfte ein und hör auf, die Kiefer aufeinanderzupressen. Die können dir auch nicht weiterhelfen!«

Es herrschte also ein sachlicher, fast schon angriffslustiger Ton in ihren Klassen, der eine bestimmte Art Schüler, darunter mich, dazu brachte, unsere Tagesabläufe und Jobs rund um ihren Stundenplan zu organisieren.

Hätte sie wie viele andere Lehrer, die ich später traf, einen missionarischen Ton angeschlagen, den üblichen Unsinn von den Sünden des Westens, der Umzingelung durch Kapitalismus und der spirituellen Unschuld Indiens gepredigt, überhaupt das Thema Sinnsuche angesprochen, wäre ich vielleicht nicht so angesprungen. Aber ihre Sachlichkeit, die kein Erbarmen kannte, machte es mir leicht, sie als Autorität zu akzeptieren, das Gefälle zwischen Lehrer und Schüler, sie oben, ich unten, nicht etwa nur in Kauf zu nehmen, sondern im Gegenteil zu genießen. Es liegt, auch wenn es schwerwiegende Konsequenzen haben kann, erst mal etwas Befreiendes darin, sich als Erwachsener unterzuordnen. Man kann dabei richtig ins Schwärmen geraten.

Ich wäre nie drauf gekommen, dass Lippy uns genauso brauchte, hätte sie es nicht, wie es ihre Art war, direkt ausgesprochen. Es war drei oder vier Jahre, nachdem ich zum ersten Mal in ihrer Klasse war, und es passierte in einer ihrer Dienstags- oder Donnerstagsstunden. Möglich, dass es ihr Geburtstag war, und irgendjemand hatte ihr ein kleines (denn groß wäre ihrer und damit unserer Ansicht nach dasselbe wie großkotzig gewesen) Blumensträußchen überreicht. Jedenfalls sagte sie, wie immer vor uns sitzend in der fadenscheinigen schwarzen Balletthose: »Ihr müsst wissen, dass diese Stunden hier mit euch das Beste sind, das es in meinem Leben gibt.« Sie machte eine Pause und wir schwiegen, peinlich berührt, denn was hatten wir ihr schon zu bieten, das auch annähernd die Ausdauer, die Phantasie, die Geduld und das Wissen aufwog, mit dem sie uns Woche für Woche unterrichtete? Der Blumenstrauß war auf einmal nicht mehr winzig, sondern nur noch mickrig, und jeder, ohne dass es abgesprochen worden wäre, stürzte sich in die Stunde wie besessen, um alles wiedergutzumachen, was wir über die Jahre versäumt hatten: dass wir keine guten Schüler waren, denn ein guter Schüler ehrt seinen Lehrer und bringt ihm Respekt entgegen oder in Lippys Fall eine schöne Flasche schottischen Whisky? Dass wir noch ein anderes Leben hatten, das Berufe, Abendessen mit Sitzordnung, Skifahren und Elternabende beinhaltete? Das wäre albern gewesen, denn Lippy hätte uns das nie vorgeworfen, und gerade, weil sie selbst dieses andere Leben gehabt hatte, mit fiebernden Liebhabern am Bühneneingang, so stellten wir es uns jedenfalls vor, liebten wir sie so. Denn sie war der Beweis dafür, dass es auf dieses andere Leben nicht ankam. Sie hatte kein glückliches Leben geführt, zuletzt war ihr der zehn Jahre jüngere Arabermann davongelaufen, und trotzdem war sie zufrieden. Oder etwa doch nicht? Dieser Satz, dass sie uns mehr brauchte als wir sie, hatte einen störenden Nachhall. Denn wir wollten keinen, der uns brauchte. Wir wollten eine Heilige. Das war grausam und es ist mir auch erst viel später aufgefallen.

Ich mochte auch andere Lehrer. Montagabends zum Beispiel ging ich zu Dana Strong, die kurze, stämmige Beine und einen wippenden Pferdeschwanz hatte wie bei einem Rock-’n’-Roll-Tanzwettbewerb und deren 18-Uhr-Klasse voller Leute war, die am Wochenende zu viel getrunken hatten. Ihre Stunde war wie eine Bloody Mary, sie hatte viele Verehrer, die darauf warteten, dass sie aus dem Handstand in die Brücke ging und ihren festen, runden Bauch zeigte. Einmal sagte sie: »Ob ihr das Bein durchstreckt oder nicht, ist mir wirklich völlig schnuppe.« Sie machte sich nicht die Mühe, ihre Gleichgültigkeit zu verbergen, im Gegenteil hatte ich sie im Verdacht, dass sie diese mit Absicht auffuhr, um ihre Fans auf Abstand zu halten. Ein kluger Schachzug. Und sie hatte recht. Ein gestrecktes Bein macht noch lange keinen Yogi. Erst die Frage, warum übe ich, die Intention unterscheidet Yoga von Stretching. Sie gehörte ebenfalls zu meinen Lieblingslehrerinnen.

Manchmal hatte ich auch am Wochenende gefeiert, aber oft war ich nur müde davon, am Morgen früh aufzustehen. Ich weiß, dass acht Uhr für viele Leute nicht früh ist und ich gesegnet war mit Kindern, die so lange still waren, wie ich es ihnen befahl, aber für mich war es trotzdem früh und ich konnte eine kleine Pause gut vertragen, vor allem abends, wenn die Kinder müde waren und dreckig und hungrig und noch zu jung, um fernzusehen.

Wenn ich heute Mütter von kleinen Kindern in 18-Uhr-Stunden sehe, denke ich, alles klar, Schwester, hast dich also auch davongestohlen. Ich verstehe auch die Männer, die erst nach Hause kommen, wenn die Kinder im Bett sind.

Leichter zu bewerkstelligen waren für mich die 20-Uhr-Stunden, wenn die Kinder schliefen. Ich war immer ein Anhänger geregelter Bettzeiten gewesen, und es war auch schon vorher sinnvoll gewesen, aber jetzt wurde es auf einmal fürchterlich wichtig, pünktlich fertig zu sein. Ich atmete flach ein in dieser Stunde zwischen sieben und acht, verrichtete jeden Handgriff mit Präzision, die Nudeln, die Windeln, Zähneputzen und Vorlesen: zügig, jedoch ohne Hast, denn Hast schafft Fehler, und die auszubügeln hätte ich mir zeitlich nicht leisten können. Ich kam mir vor wie ein Mitarbeiter im Maschinenraum im Cape Canaveral kurz vor der Zündung, einer, der zwar nichts zu entscheiden hat, aber dennoch in seinem überschaubaren kleinen Feld höchste Verantwortung trägt.

Erst auf der Matte atmete ich lange und tief aus und die Nudeln, das Geschrei und der Lärm von der Straße hoben sich langsam von der Brust und machten Platz für etwas, was sich wie Ferien auf einer leeren Landebahn in der Wüste anfühlte: ungewohnt, aber nicht übel.

Die 20-Uhr-Stunden hatten ihren eigenen Reiz. Auf dem Nachhauseweg verschwammen die Scheinwerferlichter der Autos, die nackten Glühbirnen, die in den Zeitungskiosken brannten, während die Besitzer zusammenpackten, das heruntergedimmte Licht in der Bar Six zu einem freundlichen, fast weihnachtlichen Lichtermeer. Die Welt schien nach nicht mal zwei Stunden ihre wahre, gute Natur zu zeigen. Die Autos bremsten weicher, die Leute fluchten sanfter, die 6th Avenue war der Rio Bravo als Oper und ich kannte ihre Melodie. Das mag jetzt etwas dick aufgetragen klingen, aber so ist es nun mal nach einer guten Yogaklasse. Die Maßstäbe verschieben sich wie nach einem erstklassigen Trip. Soll jetzt noch einer sagen, dass zwölf Dollar für eine normale Yogastunde zu teuer sind.

Die Stunden folgten einem losen Schema. Ich hielt es für normal, dass die Lehrer mehr oder weniger machen durften, was sie wollten, und wusste noch nicht, dass das in anderen Schulen anders war.

Etwa nach der Hälfte der Zeit folgte bei den erfahreneren Lehrern, die damals noch nicht »senior« hießen, eine Art Workshop. Sagen wir, es ging um Eka Pada Rajakapotasana, eine Variante der Taube. Man sitzt dabei auf dem Boden, das rechte Bein angewinkelt, so dass die rechte Ferse zu linke Leiste kommt, während das linke Bein nach hinten ausgestreckt wird und Oberschenkel, Knie und Schienbein auf dem Boden ruhen. Um der rechten Hüfte, die sich bei dieser Öffnung gerne nach oben hebt, die Arbeit zu erleichtern, sollte man eine Decke unter das rechte Pobein schieben, so dass das Becken gerade ist und man eine Chance hat, aufrecht zu sitzen. So weit die Taube. Von hier nun hebt man den rechten Arm über den Kopf und greift optimistisch hinter sich und erwischt dabei hoffentlich den linken Fuß. Die linke Hand ruht hier so lange noch auf dem Boden. Wer jetzt noch dabei ist, nimmt nun die linke Hand ebenfalls zum linken Fuß, drückt den Brustkorb nach vorne und bringt den Schädel zu den Fußsohlen. Selbst für Lehrer war das keine kleine Herausforderung, aber es gab einige, die ihren Oberkörper trotz der massiven Hüftöffnung so weit nach hinten biegen konnten, dass die Stirn auf den Sohlen ruhte wie ein Juwel auf einem Samtkissen.

Wir standen mit verschränkten Armen und konzentriertem Blick drum herum und gingen schließlich mit demselben Ernst zurück zu unseren Matten, als müssten wir noch mal das Matheabitur schreiben. Schon die einfache Taube ist nicht einfach, weil in dem Moment, wo sich die Hüfte eigentlich geschmeidig öffnen sollte, der Körper vor Angst derart verkrampft, dass an jede weitere Bewegung nicht zu denken ist. Gewöhnlich stockt der Atem bei der Vorstellung, aus der Haltung auf die Seite zu fallen, und mit angehaltenem Atem verkrampfen sich die Muskeln und die Gelenke lassen sich erst recht nicht öffnen.

Es waren letztlich Worte, die mir halfen, das Becken »schwer in den Boden sinken« zu lassen und von dort aus in die Rückbeuge zu gehen. Ein beflügelnder, feierlicher Moment, viel besser als das langweilige Abitur.

Ich lernte ununterbrochen. Als Erstes lernte ich Geduld, eine große Aufgabe, denn mein Problem war seit jeher die Ungeduld. Ich hatte ein klares Bild von mir als geduldigem Menschen, es hatte etwas mit Weisheit, leichtem Lächeln und glatter Haut zu tun. Geduld war jedoch viel schwerer als alles andere, zu schwer für einen Anfänger wie mich. Wenn ich ein Erfolgserlebnis wollte, musste ich erst mal einzelne Übungen meistern. Ich spekulierte darauf, dass sich die Fähigkeit zur Geduld dabei von allein entwickeln würde, aber das Gegenteil passierte. Ich wurde noch ungeduldiger und aufgeregter angesichts des Reiches, dessen Grenzen von meiner Matte aus nicht mal zu ahnen waren. Es ging um Atmung, um Knochen und Muskeln, um Sitzbeinhöcker, verschiedene Gesäßmuskeln, den Oberschenkelhals und andere anatomische Spezialitäten. Besonderen Respekt genoss der Iliopsoas, ein Muskel, der an der hinteren Wirbelsäule ansetzt und die Hüftpfanne hinter sich lassend am inneren oberen Oberschenkel endet oder so ähnlich. Er war offensichtlich für steife Hüften verantwortlich, weshalb er besonders im Hinblick auf Sex am Wochenende gedehnt werden musste. »Ok, und die von euch, die das Glück haben, später noch ein Rendezvous zu haben, noch mal zehn tiefe Atemzüge. Die, die vor einer DVD auf dem Sofa einknacken, lasst mit jeder Ausatmung noch mehr los: Wer weiß, was für eine böse Überraschung ihr euch spart, und ›loving kindness‹ geht ja zur Not auch mal allein.« Solche Bemerkungen trauten sich lediglich die Stars unter den Lehrern zu machen, und sie funktionierten auch nur in der Anonymität voller Klassen. So weit die Scherze zum guten Leben. Wie das richtige Leben beschaffen war und wie wir in Zukunft leben wollten, zu dem Thema herrschte in dieser Schule angenehme Zurückhaltung.

In den ersten Monaten in New York spielte ich eine Zeitlang mit dem Gedanken an eine Brustvergrößerung. Jede Verkäuferin hatte damals bereits gemachte Titten und ich dachte, warum nicht. Die Stadt war wie geschaffen für Neuanfänge und ich war offen für alles. Morgens trug ich den schweren Kinderwagen aus dem vierten Stock nach unten und rammte in jeder Kurve aus Rache die parfümierten Trockenblumengestecke, die der Vermieter zu unserem Plaisir aufgebaut hatte. Ich war die einzige weiße Mutter auf dem Spielplatz am Washington Square und entwickelte Theorien zum Rassismus, weil das jeder tut in New York. Die schwarzen Nannys, die außer mir da waren, waren dick, hatten tolle Fingernägel und tauschten Süßigkeiten untereinander aus. Ich überlegte, wie es wäre, mit ihnen befreundet zu sein, und dachte mir Fragen für sie aus. Wenn wir erst mal Freundinnen wären, würden sie mich mitnehmen in ihre zerfallenen Häuser in der Bronx, wo wir auf der Hollywoodschaukel Bier trinken und sie mich in die Geheimnisse ihres schwarzen Lebens einweihen würden. Zu diesem Zeitpunkt hätten sie ihr Misstrauen gegen mich längst begraben und ihre Kinder würden auf meinem Schoß sitzen und mich »Tante« nennen. Ich würde ihre Söhne, die alle in mich verliebt wären, ermahnen, fleißig zu lernen. Zum Dank würden die Mütter mir ihr Rezept des Amerikanischen Käsekuchens verraten, während im Radio »Respect« von Aretha Franklin läuft. Ich war fast so weit. Bevor ich ging, fragte ich sie beiläufig, um meine Aufregung zu überspielen, ob sie eine gute Nanny wüssten. Es war eine naheliegende Frage, weil ich wirklich eine suchte, aber die falsche, um mich mit ihnen anzufreunden. Sie wussten keine, und eine zweite Frage fiel mir nicht ein. Ich ging die verblasene 5th Avenue entlang und dachte: »5th Avenue!« Mehr nicht.

Ich arbeitete in dieser Zeit zum ersten Mal in meinem Leben zu Hause und nahm sofort alle schlechte Angewohnheiten an, von denen ich gehört hatte. Ein Becher Ben&Jerry am Vormittag, manchmal kämmte ich mich tagelang nicht, nur Fernsehen erlaubte ich mir erst abends. Ich verdiente mit wenig Arbeit genug Geld, um es für teure Kleider ausgeben zu können. Ich kaufte mir bei Katayone Adeli Hosen und bei Kirna Zabete kurze, hübsche Jäckchen für den Tag, an dem ich wieder unter Leute gehen würde, tagsüber, als Mitglied der Gesellschaft, aber der Tag kam nie. Manchmal zog ich die Hosen an und interviewte Prominente, sowie Elie Wiesel, der ebenfalls ungeduldig war, oder Jude Law, der noch kleiner war als erwartet, und man weiß ja, dass Schauspieler immer mindestens einen Kopf kleiner sind als erwartet. Einmal flog ich nach Los Angeles, um Annett Benning zu interviewen, die damals alles hatte, was die Welt von Hollywood-Frauen wollte: Sex, Schönheit, Macht und eine harte Kindheit. Auf ihrem Gesicht glänzte eine Feuchtigkeitscreme und sie hatte, damit ich schreiben konnte, wie entspannt sie war, die Schuhe ausgezogen und sich im Schneidersitz aufs Sofa gesetzt. Wir sprachen nur über Yoga, das heißt, ich redete die meiste Zeit, was hinterher beim Aufschreiben ein Problem war. Aber, ich habe es ja schon erwähnt, ein Becher Ben&Jerry und das Problem war gelöst. Annett Benning liebte Yoga so wie ich und machte es dafür verantwortlich, dass sie ihr Leben, die Aufzucht ihrer Kinder, ihre einzigartige Karriere und Warren Beatty, ihren machtbesessenen Mann, so elegant in Schach hielt. Umso unverzeihlicher, dass ich vergessen habe, welche Methode sie bevorzugte. Konnte es Kundalini gewesen sein, wo man unkontrolliert zu schnellem Indienpop über Stunden die Glieder schüttelt? Auch ihr Busen sah gemacht aus, und während ich die Idee einer OP wieder verworfen hatte, weil ich dann für mehrere Wochen nicht hätte üben können und mir auch nicht sicher war, wie die Silikonkissen die auf dem Boden liegenden Rückbeugen wie Shalabasana vertragen hätten, fragte ich mich, ob sie vielleicht auf Rückbeugen verzichten musste.

Keine Ahnung, wie lange Annett Benning schon Yoga übte, aber ihre Mutter, Sängerin im Kirchenchor von Topeka, wird die »Kansas News« für einen Augenblick zur Seite gelegt haben, nachdem sie den Bericht über die Schlammschlacht von Woodstock überflogen hat. Vielleicht hat sie versucht, mit einer scherzhaften Bemerkung über den Teufel, der in diese halbnackten Seelen gefahren sein musste, ihren Mann aufzuheitern, bevor der sich wieder auf den Weg machte, um Versicherungen zu verkaufen. Vielleicht hat sie auch nichts gesagt und Annett feste Zöpfe geflochten, aber gespürt haben müssen sie, dass etwas anders war. Denn damals ging es los. In Prag ließen die Russen Panzer gegen das Volk rollen, in Berlin schoss ein Rechtsradikaler Rudi Dutschke fast tot, Robert Kennedy und Martin Luther King wurden erschossen. Der große Aufbruch, der 1968 in Gewalt eskalierte, war in der Innerlichkeit geendet, in der Psychotherapie und auf der Yogamatte.

Swami Satchidananda, der Gründer des Integral Yoga, der auf Einladung eines amerikanischen Künstlers nach Amerika gereist war, eröffnete am 30. 10. 1969 das Festival von Woodstock. In den Pausen zwischen den Auftritten warb ein junger Amerikaner mit freiem Oberkörper für seine Atemübungen mit dem Slogan: »So könnt ihr selber Drogen freisetzen in eurem Körper und high werden, wann immer ihr wollt!« Im selben Jahr gründete Yogi Bhajan in Los Angeles eine Schule für Kundalini Yoga und seine 3-H-Organisation: happy, healthy, holy. 1968 reiste Allen Ginsberg während des Parteitags der Demokraten nach Chicago. Er erfuhr, dass der Bürgermeister der Stadt das »Festival of Life« im Lincoln Park nicht nur nicht genehmigt hatte, sondern erlebte, wie die Polizei derart aggressiv auf die zu Tausenden angereisten Hippies reagierte, dass er seine Mitstreiter zu einem ungewohnten Verteidigungsmittel aufrief. Über sieben Stunden chanteten sie Om, während die Polizisten sie ungerührt mit Tränengas bombardierten.

Offizieller Startschuss der Geschichte des modernen Yoga in Amerika ist der Auftritt von Swami Vivekanana beim »Parliament of Religions« in Chicago im Jahr 1893, bei dem der Schüler des als heilig bekannten Ramakrishna die Amerikaner durch die bestechende Anrede »Brüder und Schwestern« beeindruckte. Richtig ins Rollen brachte Paramahansa Yogananda den Ball, als er 1920 Boston erreichte und mit seiner »Autobiographie eines Yogis« immer neue Anhänger fand. Maharishi Mahesh Yogi, den die Beatles durch ihren Besuch in seinem Ashram in Rishikesh zum Popstar machten, führte die Transzendentale Meditation im Westen ein und behauptete, er könnte fliegen. Jiddu Krishnamurti formulierte philosophische Konzepte von der »völligen geistigen Freiheit«, reiste als Lehrer um die ganze Welt und gründete Schulen in Indien, Großbritannien und den USA. 2007 eröffnete das Feuilleton der »Zeit« zum Thema Religion und Ideologie mit einem Auszug aus Krishnamurtis »Einbruch in die Freiheit«. Ausgewählt hatte den Text der Künstler Wolfgang Tillmans. Andere Gurus, die in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts in Amerika bekannt wurden, waren Swami Chidananda, Swami Satyananda und Sathya Sai Baba.

Einer der bekanntesten Yogalehrer war Swami Sivananda, der mehr als zweihundert Bücher über Yoga und Philosophie schrieb und in Amerika und Europa Yogaschulen eröffnete. Bhagawan Rajneesh, besser bekannt als Osho, gelang es schließlich am eindrucksvollsten, der sinnhungrigen, kraftlosen Elite des Westens nach dem Zerfall der Protestbewegung ein Auffanglager zu bieten. Die letzte Hoffnung der erst nach Poona und später nach Oregon pilgernden Jünger bestand darin, durch Verschmelzung mit dem omnipotenten Führer doch noch vollkommenes Glück zu erlangen. Ihrer einem unstillbaren Beziehungshunger geschuldeten Selbstunterwerfungsbereitschaft ist es zu verdanken, dass seitdem jede größere Gruppe, die mit Meditations- und Körpererfahrungstechniken arbeitet, in den Verdacht eines modernen, latent faschistischen Mehrzweckunternehmens gerät. Dennoch hat jedes Kaufhaus Yogamatten im Angebot und selbst auf dem flachsten, mittlersten Westen Amerikas wird sich jemand finden, der einem hilft, die Beine zu dem zu verknoten, was ein Lotus seinem Wesen nach ist: eine Blüte, die aus dem dunklen Sumpf nach oben ans Licht wächst, die Chiffre der Selbstverwirklichung.

Nach kurzer Zeit unterschied ich die Tage in Tage, an denen ich übte, und Tage, an denen ich nicht übte. An den Tagen, an denen ich nicht übte, freute ich mich auf den nächsten Tag und überlegte, zu welchem Lehrer ich gehen würde. Ich fing an, an den Schultern meiner Freunde herumzudrücken, und meinem Mann steckte ich einen dieser überdimensional großen Kochlöffel, die einen über die kleinen Küchen hinwegtrösten sollen, hinten ins Hemd, um ihn auf die Krümmung seiner Wirbelsäule aufmerksam zu machen.

Jedes Mal, wenn ich die 6th Avenue hinunterging zum Yogacenter und die 13te Straße kreuzte, warf ich einen Blick auf die Papierlaterne, die vor einem Restaurant hing. Das Restaurant hieß »Salaam« und gehörte Bassam, einem fröhlichen Ägypter, der an freien Tagen eine Tischtennisplatte im Hinterzimmer aufbaute. Seine Tochter, ein schweigsames Mädchen, das selten lächelte, ging mit meiner großen Tochter in die Klasse und die beiden verbrachten fast jeden Nachmittag in einem Kellerschacht, in den man von der Küche aus kletterte. Sie nahmen Bücher mit und Joan, Bassams Frau, reichte ihnen regelmäßig süßes Gebäck, frisch aus dem Ofen.

Ich zeigte ihnen Schulteröffner, die sie im Stehen machen konnten, und höflich legten sie das Messer aus der Hand und verdrehten die Arme nach meiner Anweisung. In der Küche war es sehr heiß und voll, obwohl das Restaurant oft leer war, und ich machte mir Sorgen, wer das ganze Gebäck essen würde.

Ich erwähne das deshalb, weil es keine Vorschriften gab, wie man seine Kinder zu erziehen hatte, anders als in Deutschland. Es gab keine frische Luft und keine zweisprachigen Kindergärten, weil die meisten Kinder sowieso zwei Sprachen konnten und die öffentlichen Schulen Pausenhöfe hatten, die wie eingegitterte Parkplätze aussahen. Während der Woche ließ ich meine Kinder im Kellerschacht zurück und ging glücklich zum Yoga.

Ende der Leseprobe