12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

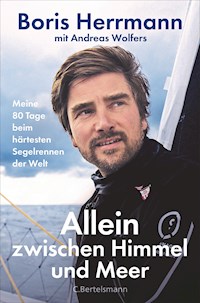

Einmalig: Boris Herrmann erstmals ausführlich über seine Teilnahme an der Vendée Globe, den Kampf mit der Natur und das Ringen mit sich selbst

Boris Herrmann ist als erster Deutscher bei der Vendée Globe gestartet, der berühmtesten und härtesten Regatta der Welt. Nach einem fantastischen Rennen belegte er mit seiner Yacht Seaexplorer einen kaum erträumten fünften Platz. In diesem Buch schildert er erstmals ausführlich seine Erlebnisse und Emotionen, die Höhen und Tiefen während der 80 Tage allein auf dem Meer. Er erzählt von den schönsten und gefährlichsten Momenten, von den enormen mentalen Herausforderungen. Er beschreibt die Ozeane, die er überquert hat, die meiste Zeit vom Festland weiter entfernt als die Astronauten der ISS. Und er erläutert, warum der Schutz der Meere so wichtig ist. Herrmann, der 2019 mit seiner Rennyacht Greta Thunberg über den Atlantik nach New York brachte, engagiert sich seit Jahren für Klima- und Naturschutz. Ein Buch nicht nur für Segler, sondern ein Buch für alle Menschen, die vom Reichtum der Meere und von Abenteuern auf hoher See träumen.

Als Klimaschutzbeitrag finanzieren die Autoren für jedes verkaufte Buch die Pflanzung einer Mangrove im Malizia Mangrove Park auf den Philippinen. Zum aktuellen Stand der Aktion siehe Boris Herrmanns Website www.borisherrmannracing.com und die Website des Malizia Mangrove Park.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 489

Veröffentlichungsjahr: 2021

Sammlungen

Ähnliche

Boris Herrmann über seine Teilnahme an der Vendée Globe, den Kampf mit der Natur und das Ringen mit sich selbst

Boris Herrmann ist als erster Deutscher bei der Vendée Globe gestartet, der härtesten Regatta der Welt. Nach einem dramatischen Rennen belegte er mit seiner Yacht Seaexplorer einen kaum erträumten fünften Platz. In diesem Buch schildert er seine Erlebnisse und Emotionen während der achtzig Tage allein auf dem Meer. Er erzählt von den schönsten und gefährlichsten Momenten, von den enormen mentalen Herausforderungen. Er beschreibt die Ozeane, die er überquert hat auf einer Route, bei der er die meiste Zeit vom Festland weiter entfernt war als die Astronauten der ISS von der Erde. Und er erläutert, warum der Schutz der Meere so wichtig ist. Herrmann, der 2019 mit seiner Rennyacht Greta Thunberg über den Atlantik nach New York brachte, engagiert sich seit Jahren für Ozean- und Klimaschutz. Ein Buch nicht nur für Segler, sondern ein Buch für alle Menschen, die vom Reichtum der Meere und von Abenteuern auf hoher See träumen.

Boris Herrmann, geboren 1981 in Oldenburg, ist der derzeit bekannteste deutsche Segler. Der Profisportler nahm Ende 2020 an der alle vier Jahre stattfindenden Vendée Globe teil, einer Regatta für Einhandsegler, die nonstop um die Erde führt. Im August 2019 erregte er weltweit Aufmerksamkeit, als er Greta Thunberg mit seiner Segelyacht zum UN-Klimagipfel nach New York brachte. Gemeinsam mit seiner Frau Birte Lorenzen-Herrmann betreibt er das internationale Bildungsprojekt »Malizia Ocean Challenge« für Schulen. Zudem ist er Partner einer Stiftung, die sich für den Schutz und Aufbau von Mangrovenwäldern engagiert.

Andreas Wolfers, geboren 1958, ist Journalist und Autor. Er arbeitete 13 Jahre als Reporter beim Magazin Geo, war Textchef des Stern und leitete von 2007 bis 2019 die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Als gebürtiger Flensburger segelt Wolfers seit seiner Kindheit, auch den Atlantik hat er schon überquert. Während der Vendée Globe halfen ihm die täglichen Sprachnachrichten von Herrmann, zumindest gefühlt mit an Bord zu sein.

Besuchen Sie uns auf www.cbertelsmann.de und Facebook

Boris Herrmann

mit Andreas Wolfers

Allein

zwischen Himmel

und Meer

Meine achtzig Tage

beim härtesten Segelrennen der Welt

C. Bertelsmann

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2021 C. Bertelsmann

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Lektorat: Heike Gronemeier

Fachlektorat: Yannick Kethers

Karte [>>]: Bettina Müller/Stern

Bildbearbeitung: Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Umschlagabbildungen: © Pierre Bouras/Team Malizia;

Andreas Lindlahr

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-28062-8V004

www.cbertelsmann.de

Für Birte und Malou

Inhalt

Prolog

1 Warten im Nebel

2 Sechs Quadratmeter

3 Die Feuertaufe

4 Wolken lesen

5 Apollo 13

6 Der Albatros

7 Die längste Nacht

8 Dantes Meer

9 Weihnachten

10 Point Nemo

11 Kap Hoorn

12 Aufholjagd im Atlantik

13 Das Fischerboot

Epilog

Dank

ANHANG

Die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Literaturverzeichnis

Illustrationen zur »Seaexplorer«

Glossar der Seglersprache

© Andreas Lindlahr

Prolog

Als ich in die Bucht von Biskaya einbiege, habe ich noch etwa dreißig Stunden vor mir. Es ist ein kalter, diesiger Januartag, schlechte Sicht, kurze, unangenehme Welle. Die Wolkendecke hängt tief über dem Wasser. Auf einmal nehme ich das Brummen eines Flugzeugs wahr. Dem Rotorgeräusch nach ist es ein kleiner Flieger, der in den Wolken über mir kreist. Es knackt im Funkgerät, dann höre ich eine vertraute Stimme: von Armel Le Cléac’h, Spitzname »der Schakal«. Der Franzose hat die letzte Vendée Globe gewonnen.

»Salut, Armel! Was für eine Überraschung!«

»Salut, Boris. Ich wollte mal hören, wie es dir kurz vor dem Ziel so geht.«

»Ziemlich gut. Könnte mehr Wind gebrauchen. Aber der kommt erst heute Nacht.«

»Gratulation zu deinem Rennen. Du liegst super!«

Wir plaudern eine Weile, dann dreht der Flieger ab. Der »Schakal« will noch bei den anderen in der Spitzengruppe vorbeischauen. Wir liegen so eng beieinander, wie es das noch nie gab bei einem Finale der Vendée Globe. Nach fast achtzig Tagen um die Welt könnten fünf Schiffe innerhalb weniger Stunden das Ziel erreichen. Nun zählt jede Minute. Die ganze Nacht hindurch checke ich Segel und Windrichtung, berechne ständig den Kurs neu. Es ist, als startete in der Biskaya eine neue Regatta.

Dabei ist das hier nur der Endspurt im härtesten Segelrennen der Welt. Flauten und eisige Stürme liegen hinter mir, der Seegang im Polarmeer zermürbte mich, einmal musste ich an die Spitze meines dreißig Meter hohen Masts klettern, ich kämpfte mit gerissenen Segeln, dem Höllenlärm an Bord – und immer wieder mit der Einsamkeit. Die Vendée Globe ist erbarmungslos. Achtzig Tage und Nächte lang gönnt sie dir keine Atempause, testet ständig dein Durchhaltevermögen. Bis zum Schluss! Nur wenige Stunden vom Ziel entfernt steht plötzlich in Frage, ob ich es überhaupt noch erreichen werde: Mitten in der Biskaya taucht auf einmal ein Fischerboot direkt vor mir auf. Zerschellt hier mein Lebenstraum?

Als ich 14 Stunden später doch die Ziellinie überquere, bei Regen und stürmischer See, umgeben von Begleitbooten, in denen meine Freunde die Arme hochreißen, da überwältigt mich ein unbändiges Glücksgefühl: Ich habe es geschafft! Ich habe es tatsächlich geschafft!

Zwei Jahrzehnte lang hat mich der Mythos der Vendée Globe vorangetrieben. Nun weiß ich: Wenn du an deinen Lebenstraum glaubst und ihn einfach immer weiterverfolgst, dann kann er Wirklichkeit werden!

Schon als Schüler hatten mich Bücher über die Helden der Vendée Globe gepackt, als 27-Jähriger segelte ich 2008 das erste Mal um die Welt. Hochseesegeln wurde mein Beruf, ich ließ mich als Navigator und Taktiker anheuern – und hielt zugleich an meinem Traum fest. Das größte Problem war die Finanzierung. Das Schiff, das Team, die Jahre der Vorbereitung auf die Vendée Globe, all das würde viel Geld kosten. Mit Freunden und Mitstreitern versuchte ich jahrelang Unternehmen davon zu überzeugen, unsere Kampagne zu unterstützen. Doch erst 2016 war es so weit: Mein Freund Pierre Casiraghi aus Monaco, mit dem ich mehrere Atlantikrennen gesegelt hatte, bewegte den Yacht Club de Monaco zu einer Anschubfinanzierung. Er selbst brachte seinen guten Namen und seine Kontakte in das Projekt ein – und vor allem seinen unerschütterlichen Kampfgeist, den ich immer dann gut gebrauchen konnte, wenn die schiere Größe unseres Vorhabens mich zweifeln ließ.

Es folgten die vier verrücktesten, intensivsten Jahre meines Lebens. Wir charterten eine gebrauchte Vendée-Yacht, rüsteten sie auf, trainierten wie besessen, überquerten ein Dutzend Mal den Atlantik und bauten ein kleines, enthusiastisches Team aus Freunden und Profiseglern auf. Die ganze Zeit über kämpften wir um das Geld für die Kampagne. Es war schon absurd: Da lag diese millionenteure Rennyacht mit dem eleganten Schriftzug »Yacht Club de Monaco« an der Bordwand – und niemand ahnte, wie knapp bei Kasse wir waren. Manchmal ankerten wir in Buchten, um das Hafengeld zu sparen, und weil wir kein eigenes Schlauchboot hatten, paddelten wir mit Stand-up-Boards an Land. Wir löffelten Essen aus Dosen, hatten kein Büro, und wenn wir wochenlang in der Bretagne trainierten, dem Zentrum der Vendée-Seglerszene, dann schlief ich in meinem Bulli.

Es war eine großartige Zeit. Aber es war auch wahnsinnig aufreibend. Ich habe mir ständig Sorgen gemacht, ob wir das schaffen, und ich schätze, achtzig Prozent meiner Bedenken hatten mit der ungesicherten Finanzierung zu tun. Einmal hatten wir Ärger mit einem neuen Sponsor, da habe ich nächtelang vor lauter Stress so sehr mit den Zähnen geknirscht, dass mir irgendwann ein Stück Zahn rausbrach.

Pierre, mein Antreiber, sah das Ganze mit unternehmerischem Sportsgeist: »Junge, du stehst einfach früher auf und ziehst das Ding durch.« Wir waren schon ein schräges Paar: Er, der Fürstensohn, ich, der Lehrersohn. Er, der Generalist, ich, der Detailversessene. Jeder von uns hat andere Stärken, wir ergänzen uns gut. Vor allem aber waren wir beide besessen von der gleichen Idee.

Auf indirekte Weise half uns ein Erlebnis, das ich einige Jahre zuvor in der Arktis hatte. Auf einer Segeltour durch die Nordostpassage sah ich, wie stark das Packeis schon zurückgegangen war. Die Ozeane sind mein Arbeitsplatz, und dass sich dort etwas verändert, hatte ich schon früher gemerkt. Aber nirgendwo auf den Weltmeeren zeigen sich die Folgen des Klimawandels so drastisch wie in der Arktischen See. So etwas mit eigenen Augen zu sehen, das prägt.

2017 gründeten meine Frau Birte und ich ein Bildungsprojekt, das von ihren Kenntnissen als Lehrerin und meinen Erfahrungen als Segler profitiert: die »Malizia Ocean Challenge«, ein Lehrprogramm für Schulen. Die Grundidee ist es, Kinder für das Abenteuer eines Segelrennens um die Welt zu begeistern – und sie auf diese Weise vertraut zu machen mit der Bedeutung der Meere. 2018 erhielten wir dafür den Ocean Tribute Award; mit Unterstützung der UNESCO wird das Lehrprogramm inzwischen von Schulen in zwölf Ländern eingesetzt. Ebenfalls 2018 installierten wir auf unserem Schiff ein Bordlabor zur Messung von CO2-Daten im Meer. Segeln und Klimaschutz verwoben sich auf diese Weise in unserer Kampagne. Das Ganze gipfelte 2019 in der gemeinsamen Atlantiküberquerung mit Greta Thunberg zur UN-Klimakonferenz nach New York.

»A Race We Must Win« steht als zentrale Botschaft in den Segeln der Seaexplorer, daneben das Logo der UN-Nachhaltigkeitsziele. Das einzige Rennen, das wir wirklich gewinnen müssen, ist der Wettlauf gegen den Klimawandel; wir können uns nicht leisten, ihn zu verlieren.

Aus meiner Kindheit kenne ich den Spruch: Geht nicht gibt’s nicht! Wenn bei uns zu Hause oder am Boot meiner Eltern etwas kaputt war, dann hörte ich diesen Satz. Er bedeutete, dass wir das schon irgendwie hinbekommen. Ich mag den Spruch. Und ich glaube, er gilt auch für das Klimathema. Es gibt technologiebasierte Lösungen, es gibt politische und ökonomische Hebel. Man muss ihren Einsatz nur wollen.

Mein Weg zur Vendée Globe hat mir gezeigt, wie viel sich erreichen lässt, wenn man etwas unbedingt will. Er hat mir gezeigt, dass man andere mit einem Traum anstecken kann und dass sich auf diese Weise das Unmögliche möglich machen lässt. Mein Weg hat mich zu Wissenschaftlern, Unternehmern und Klimaaktivisten geführt. Ich habe viel gelernt und erlebt – und bin trotzdem immer ein Seemann und Abenteurer geblieben, jemand, der als Junge an der Nordsee das Segeln lernte und dabei von dieser völlig irren, unbarmherzigen Vendée Globe träumte.

Während des Rennens habe ich ständig Sprachnachrichten an meinen Co-Autor Andreas Wolfers geschickt. Ich habe ihm detailliert erzählt, was ich da draußen erlebte und wie ich mich fühlte, an guten wie an schlechten Tagen. Andreas hat alles gesichtet und ausgewählt, er hat gestrafft, zusätzliche Hintergrundinformationen recherchiert und das Ganze zur Geschichte meiner Vendée Globe gefügt.

Dieses Buch ist eine Einladung: zu mir an Bord zu kommen und noch einmal dieses Rennen um die Welt in achtzig Tagen zu erleben, mit all meinen Eindrücken und Emotionen. Und es ist, so hoffe ich, auch eine Inspiration: dass es sich lohnt, alles zu versuchen, um einen Lebenstraum zu verwirklichen. Die Hürden sind hoch, die Risiken zahlreich. Aber das größte Risiko wäre, es nicht zu versuchen.

Am 8. November 2020 starten 33 Yachten zu einem Rennen um die Welt. © Jean-Marie Liot

1 Warten im Nebel

Niemand hat die Nebelbank kommen sehen. Etwa zwei Stunden vor dem Startschuss schiebt sie sich über die Flotte, ein warmer Wind aus dem Süden hat sie hergebracht. Schlagartig verschwinden Sonne, Himmel und all die anderen Schiffe in der dunstigen Masse, die sich ein paar Seemeilen von der französischen Küste entfernt über uns stülpt. Die Sichtweite beträgt vielleicht noch hundert Meter, dann verliert sich der Blick im stumpfen Grau. Wir stoppen die Maschine, und zwei Mitglieder meines Teams stellen sich zum Aufpassen aufs Vorschiff. Aus allen Richtungen hören wir jetzt Signalhörner, es jault und trötet aus dem Dunst, und irgendwo über uns knattern die Hubschrauber mit den Kamerateams. Wenn sie Glück haben, können sie die Spitzen unserer Masten filmen, wie sie in der Wolkendecke rühren.

Eigentlich eine amüsante Situation. Noch nie habe ich eine Regatta erlebt, bei der die Abläufe so strikt geregelt waren wie bei dieser. Jeder Schritt bis zum Start wurde uns vorgegeben. Zum einen, um mitten im zweiten Corona-Lockdown so eine Großveranstaltung überhaupt möglich zu machen. Zum anderen sollte die minutiöse Planung sicherstellen, dass der Start der Vendée Globe zu einem globalen Medienereignis werden kann: live übertragen in 190 Staaten, mehr als jemals zuvor. Am heutigen Sonntag, dem 8. November 2020, soll der Startschuss fallen – um genau 13.02 Uhr, damit Nachrichtensprecher weltweit die Chance haben, kurz zu erklären, worum es eigentlich geht, ehe sie umschalten in die Biskaya und live die letzten Sekunden vor dem Start zeigen.

So der Plan. Und dann kommt unversehens eine Nebelbank um die Ecke und wirft alles über den Haufen. Als wollten Meer, Sonne und Wind sanft daran erinnern, wer auf See das Sagen hat. Die Rennleitung wird den Start wohl verschieben müssen.

Ich lasse mich auf den Klappsitz im Cockpit fallen, lehne mich an die Wand und schließe die Augen. Die Seaexplorer ist in guten Händen, meine Crew darf bis kurz vor dem Start an Bord bleiben. Was für ein Genuss, sich auf andere verlassen zu können. Es wird das letzte Mal für mindestens zehn Wochen sein.

An den Geräuschen erkenne ich, in welchem Gang die Crew an der Winsch kurbelt, welche Schoten sie durchsetzt, flink und wortlos. Als ich vor einer Woche in Les Sables-d’Olonne eintraf, dem Starthafen am französischen Atlantik, hatte ich mein Team nicht sehen dürfen; wie alle Skipper musste ich mich sofort in Quarantäne begeben, zum Schutz vor Corona. Niemand sollte möglicherweise infiziert ins Rennen gehen. Ich bezog für die sieben Tage bis zum Start ein kleines Haus auf einer Klippe südlich der Stadt, direkt am Meer. Mein Team stellte mir das Essen vor die Tür, bei Videokonferenzen besprachen wir, was es noch zu tun gab. Nur mein Hund Lilli, den ich aus Hamburg mitgenommen hatte, durfte bei mir sein. Den ersten Kontakt zu einem anderen Menschen hatte ich vorgestern auf einem Parkplatz am Stadtrand, als ein Sanitäter mir ein Corona-Teststäbchen in den Rachen schob. Gestern Mittag erhielt ich die Diagnose: negativ, wie bei allen anderen Skippern auch. Niemand von uns würde zurückbleiben müssen.

Am Abend habe ich mich dann von meinen Freunden und Unterstützern verabschiedet, bei einer einstündigen Videokonferenz. Gut 150 Leute hatten sich dazugeschaltet, viele aus Hamburg, aber auch aus Frankreich, Brasilien, Südafrika, den USA, Neuseeland; lauter Länder, in die mich meine früheren Regatten geführt hatten. Auch Greta Thunberg und ihr Vater Svante, mit denen wir 2019 über den Atlantik nach New York segelten, waren dabei gewesen und hatten mir Glück gewünscht. Ebenso Fürst Albert II. von Monaco, der mit seiner Stiftung unser Bildungsprojekt unterstützt. Und auch Alex Thomson aus England, einer der Favoriten der diesjährigen Vendée Globe und seit vielen Jahren ein guter Freund.

Es waren gar nicht so sehr die Abschiedsworte, die mich bewegten, es waren die Gesichter, die mich rührten. Plötzlich sah ich so viele Freunde aus der ganzen Welt gemeinsam versammelt auf dem Monitor in meinem Quarantäne-Häuschen. Sie alle waren meinetwegen da, sie schauten mich an, aufgeregt, nachdenklich, ernst, munter, und wünschten mir eine gute Reise. »Komm gesund wieder nach Hause« – ich glaube, das war der häufigste Satz, den ich an diesem Abend hörte.

Ermüdet von den vielen Emotionen war ich gegen 22.30 Uhr ins Bett gegangen, rasch eingeschlafen und erst um 6.30 Uhr aufgewacht. Ich hatte die Nacht vor dem Start tatsächlich durchgeschlafen! Und der Morgen fühlte sich an wie ein normaler Morgen. Fast ein wenig belustigt registrierte ich, wie entspannt ich die Küche aufräumte und meine Sachen ins Auto trug. Ich war ganz bei mir, verspürte keinen Druck. Von nun an würde alles so ablaufen wie geplant.

Es gab Regatten, da habe ich bis kurz vor dem Start noch hektisch versucht, dieses und jenes zu erledigen. Diesmal nicht. Ich glaube, meine Gelassenheit ist die Belohnung für die Akribie, mit der ich mich auf dieses Rennen vorbereitet habe. Vier Jahre lang hat jeder Trainingstag, jedes Basteln am Schiff, jedes Treffen mit Sponsoren nur diesem einen Ziel gedient: perfekt vorbereitet an den Start zu gehen. Ich habe mich unablässig unter Druck gesetzt, wollte nicht zulassen, dass ich irgendetwas übersehe. Häufig wachte ich nachts auf und griff nach dem Block neben meinem Bett, um rasch zu notieren, was mir im Halbschlaf eingefallen war.

Für einen Perfektionisten wie mich ist es schwer, einen Zustand zu erreichen, in dem es nach eigener, aufrichtiger Überzeugung nichts mehr gibt, was sich noch ein wenig verbessern ließe. Doch diesmal ist es mir offenbar gelungen. Mein Schiff und ich, wir sind bereit. Schon in den vergangenen Wochen in Hamburg war ich zunehmend ruhiger geworden, hatte sogar Zeit gefunden, mir die Musiktipps meiner Freunde anzuhören. Sie hatten mir eine Playlist für die Reise zusammengestellt, von Entspannungs- bis zu »Angriffssongs«.

Heute Morgen habe ich das Haus hinter mir abgeschlossen und Lilli in den Campingbus gehoben. Seit mehreren Jahren wohne ich während der Trainingswochen in Frankreich in meinem Bulli, ein praktisches Zuhause, das ich meist irgendwo in Strandnähe parke. Um 7.50 Uhr erreichte ich das abgesperrte Race Village, stellte Lilli ihr Fressen und eine Schüssel mit Wasser auf den Wagenboden und nahm sie ein letztes Mal in den Arm. Mein Team würde sie später abholen.

Den Ablauf der folgenden vierzig Minuten hatten die Veranstalter den Seglern penibel vorgeschrieben, sie hatten uns sogar metergenaue Geländekarten für den Fußweg bis zum Boot geschickt. Eine Frau aus dem Presseteam schleuste mich an Sperrgittern entlang durch die Mixed Zone der Medienvertreter. Maximal fünf Minuten durfte ich vor den Gittern der ersten Zone stehen bleiben, reserviert für Zeitungsjournalisten, danach je fünf Minuten vor den Boxen der Radioleute, der Fotografen und der TV-Teams. Die meisten stellten, unterschiedlich formuliert, die gleiche Frage: »Wie fühlst du dich jetzt?« Nach einer Weile kamen mir meine Antworten etwas eintönig vor, und ich begann, sie zu variieren. Mir machte das Spaß, schließlich hatte ich eine Woche lang niemanden gesehen und freute mich, endlich wieder mit anderen Menschen reden zu können. Auch der Präsident unserer Klassenvereinigung stand hinter dem Gitter, ihn hatte ich seit Ewigkeiten nicht gesehen – aber da spürte ich schon den sanften Druck meiner Begleiterin am Arm. Der Zeitplan durfte auf keinen Fall durcheinandergeraten. Denn zum Countdown bis zum Startschuss um 13.02 Uhr gehörte auch die Vorschrift, dass alle Boote den Hafen hintereinander verlassen müssen, aufgereiht wie auf einer Perlenschnur, jeweils im Abstand von genau vier Minuten. Sollte ein Segler in der Mixed Zone ins Plaudern geraten, würde er den gesamten Ablauf gefährden. Die Aufpasserin war unerbittlich.

Um genau 8.20 Uhr betrat ich die Steganlage. Eine nasskalte Brise strich durch den Hafen, es war noch dunkel, nur die Strahlen einer Lichtorgel fingerten durch die Masten der Schiffe. Das bunte Geflacker wirkte etwas angestrengt, niemand feierte, keine ausgelassene Menschenmenge stand da und schrie und jubelte. Erstmals in seiner Geschichte war das Race Village für Besucher gesperrt worden. Lockdown, auch für die Vendée Globe. Gedämpft unterhielten sich Teammitglieder auf den Nachbarstegen, die ersten Motoren von Begleitbooten wurden angeworfen, ansonsten herrschte Stille im Hafen von Les Sables-d’Olonne.

Ich hatte drei Minuten, um mein Boot zu erreichen. Die Seaexplorer – Yacht Club de Monaco, wie sie mit ganzem Namen heißt, lag fast am Ende des Stegs. Mehrere französische Skipper saßen bereits auf ihren Schiffen, sie winkten mir beim Vorbeigehen zu, reckten die Daumen hoch. »Salut, Boris, viel Erfolg!« – »Wir sehen uns auf dem Meer!« – »Hau rein, aber überhol mich nicht!« Ihre Gesten, ihre Aufmunterungen rührten mich, ich fühlte einen Kloß im Hals; es tat gut, sich zu Beginn einer langen, einsamen Reise aufgehoben zu fühlen in ihrer Gemeinschaft. Seit Jahren bin ich diesen Männern und Frauen immer wieder begegnet, bei Regatten und im Trainingszentrum »Pôle Finistère«, der Kaderschmiede der Vendée-Segler. Einige sind enge Freunde geworden, mit anderen kann ich nur wenig anfangen – aber jetzt, auf diesem Steg, hätte ich jeden von ihnen innig umarmen können. Was streng verboten war. Zwei Meter Abstand zu anderen, diese Regel galt auch für das Kamerateam, das jeden meiner Schritte filmte.

Bei meinem Schiff angekommen, hätte ich nun exakt zwölf Minuten Zeit gehabt, um mich von Familie und Freunden zu verabschieden. Doch ich stand allein auf dem Steg. Meine Frau Birte und ich hatten entschieden, dass sie mit unserer kleinen Tochter in Hamburg blieb. Die Corona-Infektionsrate in Frankreich lag deutlich über der in Deutschland, und wir wollten kein unnötiges Risiko eingehen. Vor allem aber waren wir überzeugt, es werde uns leichter fallen, zu Hause in Ruhe Abschied zu nehmen als angespannt im Hafen, in einem Moment, in dem ich mit halbem Herzen schon am Start sein würde. Heute Morgen auf dem Steg hätte ich sie wahnsinnig gern noch einmal in den Armen gehalten. Doch schon als das Boot ablegte, fühlte ich, dass unser Entschluss richtig gewesen war.

Startverschiebung! Um 12.30 Uhr informiert die Rennleitung alle Boote über Funk, dass sie das Rennen nicht wie geplant um 13.02 Uhr starten wird, sondern zwanzig Minuten später.

Kurz vor dem Start legt sich plötzlich eine Nebelbank über die Flotte. © Andreas Lindlahr

Noch immer umhüllt uns dichter Nebel. Mitunter schält sich eine Yacht wie ein Geisterschiff aus dem Dunst, gleitet langsam vorbei und ist gleich wieder verschwunden. Die Startlinie ist gut zwei Kilometer lang, viel Platz für die 33 Boote davor, außerdem sehen wir unsere Positionen auf einer digitalen Seekarte. Ohne Corona würden jetzt über fünfzig Fähren und Begleitschiffe die Flotte umkreisen, dazu noch mehrere Hundert Power-Schlauchboote. Der Weg zur Startlinie, sagte mir ein französischer Teilnehmer, sei die gefährlichste Etappe der Vendée Globe. Ich weiß nicht, wie sehr er übertrieben hat, aber in diesem Nebel bin ich gerade ziemlich dankbar für den Lockdown auf See.

Genau heute vor vier Jahren stand ich an Deck eines dieser Begleitschiffe und beobachtete das Getümmel vor dem Start der letzten Vendée Globe, die nur alle vier Jahre gestartet wird. Neben mir lehnte damals Gerhard Senft an der Reling, ein leidenschaftlicher Hochseesegler wie ich. Er wollte mir helfen, meinen Lebenstraum zu erfüllen. Ein halbes Jahr zuvor hatten wir auf seiner Yacht eine Regatta im Mittelmeer gesegelt, er hatte mich als Navigator angeheuert, und wir waren Freunde geworden. Er wusste, dass ich seit meiner Jugend davon träumte, einmal an der Vendée Globe teilzunehmen. Meine Begeisterung für das Rennen steckte ihn an, er wollte dabei sein, als Mitstreiter in unserem Team. Die Idee entstand, dass Gerhard, Unternehmer aus Stuttgart, eine gebrauchte Vendée-Rennyacht kaufte und an uns vercharterte.

Bereits Anfang 2016 hatte mein Freund und Segelpartner Pierre Casiraghi das »Team Malizia« gegründet. Wir wollten die Plattform nutzen, um für das Rennen 2020 eine professionelle Kampagne auf die Beine zu stellen. Das Angebot von Gerhard Senft passte perfekt in unsere Planung. Ich wusste auch schon genau, mit welchem Schiff ich am liebsten starten würde: mit der französischen Gitana 16. Die ein Jahr alte Rennyacht war eine der ersten mit Foils, Seitenflügeln, die das Schiff bei stärkerem Wind aus dem Wasser heben. Damit zählte die Yacht zum Favoritenkreis der Vendée Globe 2016. Und es war bekannt, dass die französischen Eigner der Rennmaschine sie nach der Regatta verkaufen wollten.

Gerhard hatte sich die Gitana 16 schon vor dem Start genau angesehen. Als wir dann, von der Begleitfähre aus, die Yacht auf ihren Foils lospreschen sahen, war mein Freund endgültig so hingerissen, dass er gleich den Teammanager anrief. Noch am selben Tag trafen wir den Manager im Race Village. Gerhard besiegelte den Kauf per Handschlag – und ich hatte mein Schiff. Als Gitana 16 ein paar Wochen später vor Südafrika an dritter Stelle lag, war ich stolz. Doch in einem Sturm vor Australien krachte die Yacht so heftig in eine Wellenwand, dass die linke Foil-Aufhängung brach und der Seitenflügel aus dem Rumpf zu rutschen drohte. Der Skipper gab auf, und die Yacht kehrte an Deck eines Frachters nach Frankreich zurück. Als die Aufhängung repariert war, besaßen wir eine hochmoderne Rennmaschine, die ihre Leistungskraft gerade bewiesen hatte. Außerdem war sie in einem deutlich besseren Zustand als erwartet. Denn der Skipper hatte sie eben nicht wie geplant um die ganze Welt geprügelt. Eine gute Ausgangssituation.

Heute, vier Jahre später, beobachtet Gerhard von einem Begleitboot aus, wie wir sein Schiff durch den Nebel bugsieren. Er ruft nicht, er winkt nicht, er sitzt einfach nur reglos auf dem Wulst des Schlauchboots und schaut unverwandt herüber; er genießt den Moment, das weiß ich. Er hat entscheidend dazu beigetragen, dass ich gleich starten werde; sein Traum hat sich bereits erfüllt.

~

Die zweite Startverschiebung wird verkündet. Diesmal auf 13.40 Uhr, das ist in einer Dreiviertelstunde. Noch immer umhüllt uns der Nebel, doch er scheint lichter zu werden. Es überrascht mich, wie ruhig ich mich weiterhin fühle. Alles ist bereit. Ich beobachte die Crew an Bord. Die vier Profisegler sind unser Kernteam, gemeinsam haben wir die Seaexplorer immer wieder verbessert, aufgerüstet, in Regatten getestet, alles für dieses eine, endgültige Rennen. Zum wiederholten Mal ordnen sie nun die Leinen im Cockpit, checken die Umgebung, prüfen die Last auf den Backstagen*. Normale Startroutine. So, als müssten sie nicht in wenigen Minuten von Bord gehen.

Will Harris, Engländer, 26 Jahre alt, wäre als Skipper eingesprungen, hätte ich mich mit dem Virus infiziert. Auch er und die drei anderen Jungs waren vorgestern auf dem Parkplatz getestet worden. Mit dem negativen Befund konnten sie heute Morgen die Kontrollen im Hafen passieren, um noch vor mir zum Schiff zu gelangen und es zur Abfahrt vorzubereiten. Ein paar Tage zuvor hatten sie stundenlang den gesamten Innenraum desinfiziert, sämtliche Gegenstände und Rumpfteile mit alkoholgetränkten Lappen abgerieben. Erst danach durfte ich zum ersten Mal seit Wochen wieder auf das Schiff steigen, allein für drei Stunden. Jetzt, während der Fahrt zur Startlinie, ist es außer mir nur Co-Skipper Will erlaubt, unter Deck zu gehen. Keiner von uns darf seine Corona-Schutzmaske abnehmen. Zum zehnseitigen »protocole sanitaire« der Rennleitung gehört auch die Vorschrift, dass jeder Skipper ein kleines Messgerät für die Sauerstoffsättigung an Bord haben muss. Zur Kontrolle, falls jemand auf See erste Covid-Symptome entwickelt. Ich halte das für ausgeschlossen. Die Boote sind klinisch reine Isolierstationen unter Segeln.

Pünktlich um 8.35 Uhr hatten wir heute Morgen abgelegt, als sechstes Schiff in der Perlenkette. Langsam glitten wir auf den Kanal, der den Hafen mit dem Atlantik verbindet. Die etwa halbstündige Fahrt hinaus gehört normalerweise zu den bewegendsten Momenten für die Segler der Vendée Globe. Gut hunderttausend Menschen drängen sich dann entlang des Kanals und am Strand, sie johlen, klatschen, trommeln auf Fässern, zünden Leuchtraketen und schwenken Transparente mit den Namen ihrer Favoriten. Die Regatta wird in Frankreich von mehr Menschen verfolgt als die Tour de France. Und ihre besten Segler und Seglerinnen werden verehrt wie Nationalhelden.

Diesmal standen nur Polizisten und einige Fotografen an den Kanalufern. Weil die Regionalverwaltung nicht davon ausging, die Zuschauermassen coronakonform steuern zu können, hatte sie kurzerhand für die Zeit von 7 bis 11 Uhr eine Ausgangssperre über die Stadt verhängt. Der triumphale Konvoi, von dem ich geträumt hatte, wurde zur stillen Ausfahrt. Nur auf den Balkonen vieler Häuser und auch auf einigen Dächern drängten sich Menschen. Im Radio hieß es heute Morgen, die Bewohner hätten die besten Plätze kurz entschlossen zu hohen Preisen vermietet.

Abschied nehmen bei der Fahrt vom Hafen hinaus zur Startlinie © Andreas Lindlahr

Schlauchboote mit TV-Teams, drei Hubschrauber und Kameradrohnen begleiteten die Flotte aus dem Hafen. Die Rennleitung hatte die Skipper schriftlich gebeten, während der Ausfahrt gut sichtbar auf dem Vordeck zu stehen, für die Liveübertragung. Ich hätte mich auch ohne Aufforderung vorne vor den Mast gestellt, kein Teilnehmer der Vendée Globe würde diesen Moment verpassen. Jeden Meter der Strecke wollte ich sehen und spüren!

Auf Videos früherer Ausfahrten hatte ich in den Gesichtern der Segler zu lesen, ihre Emotionen nachzuempfinden versucht. Ich bin überzeugt, den meisten erging es wie mir heute Morgen: Die Fahrt durch den Kanal bestätigt dir, es wirklich geschafft zu haben. Das halbe Leben hast du davon geträumt, einmal an der Vendée Globe teilzunehmen. Irgendwann hast du ernst gemacht und zu kämpfen begonnen, du hast Rückschläge ertragen und Opfer gebracht, du bist mehrfach über den Atlantik gesegelt und hast trainiert wie ein Verrückter, du hast Familie und Freunde eingespannt, Sponsoren überzeugt, ein großartiges Team zusammengestellt und unablässig am Boot gebastelt. Du hast dein halbes Leben einer Idee hingegeben. Nun ist es so weit.

Ich spürte das Schiff unter meinen Stiefeln und das Wasser unter meinem Schiff. Etwas fiel ab von mir. Es war, als ließe ich das Land hinter mir, die Jahre der Vorbereitung mit all den Plänen, Strategien, Sponsorentreffen, Marketingzielen, Trainingsrennen. Von nun an gab es nur noch eine einzige Herausforderung, ebenso schlicht wie unerbittlich.

Kurz vor dem Ende des Kanals sah ich am Balkon eines Hauses ein weißes Transparent flattern, ein Laken vielleicht, mit einer aufgesprühten Botschaft: »Go, Boris, go!« Stand da jemand, den ich kannte? Ich winkte den Menschen auf dem Balkon zu und wischte mir über die Augen.

Als wir aufs Meer gelangten, setzte ich mich ins Cockpit, goss heißes Wasser in eine Thermotüte mit Porridge und frühstückte. Die Sonne schien, nur wenige ausgefranste Federwolken standen hoch am Himmel. Es versprach ein schöner Tag zu werden, mit klarer Sicht und später zunehmendem Wind aus Süden. Perfekte Startbedingungen.

Langsam fuhren wir unter Motor zur Startzone. Meine Crew setzte das Großsegel und bereitete die beiden Vorsegel vor, die wir erst kurz vor dem Start entrollen würden. Am Steuer des Schlauchboots, das uns begleitete, stand Ryan Breymaier, ein US-Segler, mit dem ich 2010 beim Barcelona World Race die Erde umrundet hatte, damals auch nonstop, aber eben nicht allein. »Lass dir ruhig helfen, Boris!«, schrie er herüber. »Du wirst es vermissen.«

~

Die dritte Startverschiebung, wieder um zwanzig Minuten! Die Sicht beträgt inzwischen etwa einen Kilometer, das reicht noch nicht. Ein Helikopter schwebt auf halber Masthöhe neben uns, der Luftstrahl des Rotors peitscht das Wasser auf. Der Kameramann in der offenen Tür filmt uns: ein paar Leute auf einer Rennyacht, die nur unter Großsegel im Dunst vor sich hin dümpelt. Mehr können wir leider nicht bieten. Im internationalen Pressezentrum herrscht mittlerweile bestimmt ziemlicher Aufruhr. Der Mann, der seit Jahren die weltweite TV-Ausstrahlung der Tour de France koordiniert, hat die gleiche Aufgabe bei der Vendée Globe übernommen. Seit einer Stunde muss er Redaktionen in 190 Ländern vertrösten. Wann geht es endlich los?

Die Begrenzungen der Startlinie sind mittlerweile gut zu erkennen, links ein blaues Patrouillenboot der Marine, rechts ein riesiger orangefarbener Kegel. Alle Boote fahren nur unter Großsegel, langsam kreisen sie vor der Startlinie umher. Sie ähneln Hunden an der Leine, unruhig und bereit jederzeit loszurasen. Aber noch ist es nicht so weit, gerade wird die vierte Startverschiebung gemeldet, auf 14.20 Uhr. Der Dunst hat sich aufgelöst, die Sicht ist glasklar, eine weitere Verzögerung wird es mit Sicherheit nicht geben. Der Countdown kann beginnen.

Mehrfach haben wir in den vergangenen Tagen jeden Handgriff der letzten halben Stunde besprochen. Ich stehe an der Pinne, ein Crewmitglied bedient das Großsegel, zwei beobachten die anderen Schiffe. Will stellt unter Deck den Motor aus und blockiert die Antriebswelle wie vorgeschrieben mit einer Plombe. Dann schickt er ein Foto davon an die Rennleitung. Von nun an darf ich nur noch in einem Notfall das Siegel brechen, um den Propellerantrieb des Motors zu nutzen.

Zwanzig Minuten vor dem Start fixiere ich mein Handy an der Cockpitwand und stelle die Liveübertragung an. Die Veranstalter haben die Skipper gebeten, sich vor und nach dem Start zu filmen, 45 Minuten Schnittmaterial für die internationale Ausstrahlung.

Der auffrischende Wind weht von Süden. Die Startlinie ist so ausgelegt, dass alle Schiffe sie mit halbem Wind überqueren können, also genau von der Seite. Riskante Wendemanöver in letzter Minute sind damit unnötig. Wir können uns darauf konzentrieren, den Ort zu finden, von dem aus wir bei voller Fahrt genau zum Startschuss die Linie erreichen. Ein paar Minuten später würden bei einer Weltreise zwar nicht weiter ins Gewicht fallen – aber wir wollen doch einen guten Eindruck machen.

Es kommt Bewegung ins Feld. Jeder Skipper will sich taktisch klug positionieren, aber auf dem Weg dorthin möchte niemand riskieren, einem anderen Schiff zu nahe zu kommen, sich gar in letzter Minute mit den ausladenden Foils zu verhaken. Ich steuere nach Luv, an den Außenrand des Felds. Bei jeder Wende rotiert die Crew an den Winschen, um die Segel wieder dicht zu ziehen.

15 Minuten vor dem Start springen zwei von ihnen vom Heck aus in das Schlauchboot von Ryan. Kurz darauf entrollen Stuart, mein Boat Captain aus Neuseeland, und Will die beiden Vorsegel. Ab nun in voller Kampfmontur.

Will sagt die Zeit an. Spätestens vier Minuten vor dem Startschuss darf niemand mehr außer dem Skipper an Bord sein. Noch sechs Minuten. Ruckartig steuere ich das Schiff genau vor den Wind, und sofort verliert es an Fahrt. »Ich glaube, ihr könnt jetzt gehen«, sage ich. Stuart wartet schon an der Reling und springt in das heranrauschende Schlauchboot. Will, mein vertrauter Co-Skipper, steht vor mir, trotz Maske sehe ich, wie er grinst, wir umarmen uns kurz und klopfen einander auf den Rücken. Dann geht auch er von Bord.

Von nun an bin ich allein.

Nur leicht verändere ich meinen Kurs, das Schiff springt sofort an. Der Wind hat weiter aufgefrischt, ich schätze, dass ich auf optimalem Kurs 16 Knoten Speed erreichen würde. Das bedeutet: Wenn ich wie geplant zwei Minuten vor dem Startschuss Gas geben will, muss ich in dem Moment gut einen Kilometer von der Linie entfernt sein. Lieber noch etwas mehr, ich will keinen Frühstart riskieren. Auf leerem Meer lassen sich Entfernungen schwer einschätzen, doch hier schwimmt viel umher, auch das Startschiff ist klar erkennbar, und ich bin überzeugt, gleich die ideale Distanz erreicht zu haben. Noch drei Minuten. In Lee von mir positionieren sich mehrere Schiffe, wie auf dem Sprung.

Zwei Minuten. Ich falle ab und nehme Kurs auf die Startlinie. Der Wind kommt nun genau von der Seite, trifft in optimalem Winkel auf die Segel, und das Boot beschleunigt wie auf Knopfdruck. Ich schaue kurz umher, alle Skipper geben Gas. Die Schiffe preschen parallel auf die Linie zu, einige schräg vor mir, andere hinter mir – und alle in sicherem Abstand voneinander. Will hat mein Funkgerät auf volle Lautstärke gestellt, und ich höre, wie die Sprecherin der Rennleitung die Zeit herunterzählt.

Der Schuss hallt über das Wasser. Sechs Sekunden später überquere ich die Startlinie. Passt! Mehrere Schiffe überqueren etwa gleichzeitig mit mir die Linie, in sicherem Abstand voneinander. Was für ein Drehbuch. Noch vor einer Stunde trieben wir im Nebel, nun jagen wir bei Sonnenschein und kräftigem Wind hinaus auf den Atlantik. Die Foils beginnen zu singen – ein durchdringendes Summen und Jaulen, das umso höher und lauter wird, je mehr die Seitenflügel das Schiff aus dem Wasser heben. Die vielen Schlauchboote der Begleitmannschaften springen in großen Sätzen über die Wellen, die Hubschrauber der Filmteams kreisen über der Flotte.

Schlauchboote begleiten noch eine Weile die Schiffe, oben die Seaexplorer. © Jean-Marie Liot

Die neunte Vendée Globe hat begonnen. Die härteste Regatta der Welt, mit 27 Männern und sechs Frauen. Die Route wird mich nonstop durch alle Weltmeere führen, niemand wird mir dabei zur Seite stehen, und wenn ich in knapp drei Monaten in diese Bucht zurückkehre, werde ich das größte Abenteuer meines Lebens hinter mir haben.

~

Über Funk höre ich, dass es einen Frühstart gab. Der Franzose Louis Burton hatte es drei Sekunden zu eilig. Normalerweise drehen Regattasegler dann um, runden eine Außenmarke der Linie und starten neu. Doch die Vorstellung eines Geisterfahrers im Pulk all dieser Rennmaschinen schreckte die Rennleitung, sie strich die Regel und beschloss stattdessen eine Zeitstrafe von fünf Stunden. Nun muss Louis in den nächsten Tagen irgendwo auf dem Atlantik, spätestens auf der Höhe von Lissabon, fünf Stunden auf der Stelle treiben oder im Kreis segeln – am besten natürlich in einer Flautenzone, damit wir ihm nicht so weit davonfahren können. Im Regattazentrum in Les Sables-d’Olonne treffen alle zwei Minuten die Positionsdaten der 33 Schiffe ein; die Rennleitung wird also kontrollieren können, ob Louis seine Strafe korrekt abgebummelt hat.

Plötzlich höre ich ein Grollen am Himmel. Suchend blicke ich nach oben und entdecke die Kunstflugstaffel der Luftwaffe. Die acht Jets der »Patrouille de France« waren uns gestern angekündigt worden, eine Verbeugung der Pariser Regierung vor den Seglerinnen und Seglern der Vendée Globe. Dreimal donnern die Jets im Tiefflug über die Flotte, dicht beieinander, und ziehen mit blau-weiß-roten Kondensstreifen die Trikolore über den Himmel. Sport und Politik sind in Frankreich eng verflochten, auch bei der Vendée Globe – die übrigens nur deshalb so heißt, weil der Starthafen in der Provinz Vendée liegt und deren Präfektur als Hauptsponsor darauf hofft, das kleine Département am Atlantik endlich weltweit bekannt zu machen. Ohne die Wertschätzung aus Paris wiederum wäre das Rennen in diesem Jahr wohl nicht genehmigt worden, mitten im Corona-Lockdown. Wir können dem französischen Staat also dankbar sein.

Gut zwei Stunden nach dem Start haben die letzten Begleitboote abgedreht. Wir fahren genau nach Westen, quer durch die Biskaya. Die Küste hinter uns ist nicht mehr zu sehen, vor uns färbt die Sonne den Abendhimmel langsam rot. Das Feld hat sich bereits auseinandergezogen. Auf den ersten vier Plätzen liegen die Franzosen Jérémie Beyou, Charlie Dalin und Thomas Ruyant sowie der Engländer Alex Thomson. Sie alle gehören zu den Favoriten: Sie haben für dieses Rennen neue Boote gebaut, mit deutlich größeren Foils und einer optimierten Rumpfform zum Abheben. Thomson und Beyou haben bei der letzten Vendée Globe bereits den zweiten und den dritten Platz belegt, diesmal, so haben sie es oft verkündet, will jeder der beiden den Sieg. Keine Überraschung also im Spitzenfeld.

Auf dem fünften Platz liege ich. Es hat sich gelohnt, dass mein Team und ich den Startablauf so oft trainiert haben. Für das weitere Rennen hat die Platzierung praktisch keine Bedeutung, trotzdem fühlt es sich einfach gut an, am Heck zu stehen und so viele Schiffe hinter sich zu sehen.

Ich blicke auf den Zeitplan, den mir Will Harris vor dem Start für die ersten zwei Tage zusammengestellt hat. Er soll mir helfen, rasch in einen Rhythmus zu finden, der mich über die Monate auf See trägt:

19.00 Uhr: Abendessen machen.

20.15 Uhr: Download GFS und ECMWF.

22.00 Uhr: Wind dreht nach links und nimmt zu. Rechtzeitig ein Vorsegel einrollen. Dann geh schlafen!

00.00 Uhr: Sturmfront nähert sich. Entscheide, ob du sie nördlich oder südlich umfahren willst.

00.00 – 08.00 Uhr: Wind nimmt die ganze Nacht zu, bis auf 22 Knoten. Großsegel verkleinern. Morgens wechselhafter Wind. Keep cool, keine Segel austauschen. Lieber häufiger schlafen!

05.00 Uhr: Positionsreport.

07.00 Uhr: Frühstück machen.

08.15 Uhr: Download GFS und ECMWF.

Jeder Hochseesegler kennt die beiden Abkürzungen GFS und ECMWF. Sie stehen für den US-Wetterdienst (Global Forecast System) und das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen. Mehrmals täglich veröffentlichen sie die weltweit besten Wetterprognosen. Leider stimmen die Modelle der beiden Institute nicht immer überein, was die Routenplanung auf See erschwert.

Wills Angaben zu Wind und Wetter bis morgen Mittag sind die letzten Tipps dieser Art, die ich während des Rennens nutzen darf. Bei anderen Themen sind Ratschläge erlaubt. Wenn etwas kaputtgeht an Bord oder ich mich verletze, kann ich mir Beistand von Land holen, per Satellitenverbindung darf ich anrufen, wen ich will. Doch das »Routing«, die Entscheidung über den einzuschlagenden Kurs, muss jeder Skipper allein vornehmen. Im Routing bündeln sich Seemannschaft, Wetterkunde, Datenanalyse, taktische Erfahrung, Bauchgefühl; es ist, wenn man so will, die Königsdisziplin der Hochseesegler. Der Wettstreit in dieser Disziplin soll pur und unverfälscht ausgetragen werden, ohne Hilfe von außen. Die einzigen Entscheidungshilfen sind die täglichen, für alle identischen Wettermodelle der europäischen und amerikanischen Meteorologen.

Natürlich könnten wir uns per Telefon heimlich beraten lassen. Wir könnten Meteorologen und Navigatoren gegen Honorar engagieren. Wir könnten die aktuellen Leistungsdaten von Schiff und Wetter zur Analyse an Land schicken. Wir könnten auch einfach die Erfahrungen unserer Segelfreunde nutzen, gebündelt in einer privaten Chatgruppe. Um all das zu verhindern, hat die Rennleitung jeden Skipper eine Erklärung unterzeichnen lassen: »Ich bestätige hiermit, dass ich mich an das Verbot der Routing-Hilfe halten werde. Meine Familie, mein Team, meine Sponsoren und Unterstützer habe ich davon informiert.« Kommt der Rennleitung der Verdacht, jemand spiele unsauber, hat sie das Recht, nach der Rückkehr dessen gesamte digitale Kommunikation durch eine Suchmaschine zu schicken, programmiert auf bestimmte Stichworte.

Betrugssicher ist das System nicht. Man könnte einfach ein weiteres, nicht registriertes Handy mit auf die Reise nehmen. Oder einen Code für die Kommunikation vereinbaren und die Schlüsselbegriffe des Routings durch harmlos klingende Worte ersetzen. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass das System funktioniert. Aus einem einfachen Grund: Wer so viele Jahre in die Kampagne steckt, der riskiert es nicht, wegen einer Mogelei disqualifiziert zu werden. Vor allem wenn er weiß, dass in der kleinen Vendée-Szene jede externe Hilfe sich sofort herumsprechen würde.

Mein Schiff rauscht auf vibrierenden Foils in die Nacht, ich stehe am Heck und sehe vor und hinter mir die Positionslichter der Flotte. Wie heute Morgen auf dem Steg, als ich an den anderen Booten vorüberging, habe ich das Gefühl, einem kleinen Zirkel von professionellen Verrückten anzugehören, die nicht gegeneinander antreten, sondern sich gemeinsam auf ein unfassbares Abenteuer einlassen. Wer sollte da schummeln wollen? Jeder von uns hat jahrelang ein großes Team an seiner Seite gehabt – doch von heute an sind wir nur auf uns allein gestellt, ohne Crew all dem ausgesetzt, was da auf uns zukommen mag. Gerät jemand in Not, sind die anderen Segler meist die Einzigen, die rasch helfen können. Wir werden sehr ähnliche Entbehrungen und Erfolge, Gefahren, Rückschläge und Tage puren Glücks erleben. Und wenn wir in knapp drei Monaten zurückkehren und den Leuten an Land erzählen, wie es da draußen gewesen ist, werden nur wir einander wirklich verstehen.

Der Wind nimmt zu, wie von Will vorhergesagt. Ich rolle eines der beiden Vorsegel ein, ändere am Autopiloten den Kurs um ein paar Grad, überprüfe die Alarme, die vor möglichen Kollisionen warnen, und lege mich in die Koje. Ich habe knapp zwei Stunden bis Mitternacht. Dann muss ich entscheiden, wie ich mit dem Sturmtief umgehe, das der Flotte vom Nordatlantik aus entgegenkommt.

* Begriffe aus der Seglersprache werden in den Illustrationen der Seaexplorer auf den Seiten 311–313 und einem anschließenden Glossar erläutert.

Die Steuerbord-Koje. Bei Schräglage des Bootes lässt sie sich hochklappen. © Andreas Lindlahr

2 Sechs Quadratmeter

Meine erste Nacht auf See ist kurz, mit vielen Manövern wegen des wechselhaften Winds. Liege ich endlich im Schlafsack, kann ich nicht einschlafen. Es könnte ja etwas passieren. Außerdem ist für einen Einhandsegler auch die Koje ein Arbeitsplatz. Von hier aus habe ich den schwenkbaren Navigationscomputer im Blick, auf seinem Bildschirm sehe ich die Seekarte der Biskaya und die Positionen der Schiffe in meiner Nähe. Wenn ich den Computer bedienen will, greife ich nach der kabellosen Tastatur neben mir. Und den Autopiloten, der das Schiff steuert, stelle ich mit einer Fernbedienung ein, die ich wie eine Uhr am Arm trage.

Wie immer herrscht Frachtverkehr in der Biskaya. Mein AIS, das »Automatische Identifikationssystem«, erfasst per Funk sämtliche Schiffe im Umkreis. Befindet sich eines davon auf einem Kollisionskurs, piept ein Warnsignal los. Es piept häufig in dieser Nacht, auch, weil ich meinen Wecker so eingestellt habe, dass er alle 15 Minuten losgeht. Längere Schlafpausen will ich in der Biskaya nicht riskieren, außerdem ändert der Wind häufig seine Richtung und Stärke, und ich muss zweimal ein Vorsegel wechseln.

Als der Tag anbricht und die geschlossene, tief hängende Wolkendecke langsam aufreißt, fühle ich mich schwer benommen vor Müdigkeit. Trotzdem bin ich guter Dinge. Lange Zeit war fraglich gewesen, ob das Rennen angesichts der Corona-Lage in Frankreich überhaupt genehmigt wird. Ich selbst hätte mir das Virus irgendwo einfangen können. Und schließlich hätte es im Gedränge vor dem Start noch einen Crash geben können. Nichts von all dem ist passiert. Nun rausche ich erschöpft, aber glücklich mit den anderen hinaus auf den Atlantik.

Während ich heißes Wasser für das Frühstück aufsetze, Porridge mit Trockenfrüchten, erhält meine Stimmung einen Dämpfer. Mein Team meldet: »Fabrice had to return!« Den Ersten hat es also schon erwischt. Der Franzose Fabrice Amedeo musste in der Nacht umdrehen und in den Hafen zurückkehren.

Später erfahre ich den Grund dafür: Das Fallenschloss hatte geklemmt, ein Riegel, mit dem die Spitze eines Segels oben am Mast einrastet, wenn es hochgezogen wird. Lässt sich der Riegel nicht mehr öffnen, um das Segel zu bergen, etwa um es vor einem heranziehenden Sturm gegen ein kleineres auszutauschen, muss sich der Skipper entscheiden: Entweder er klettert in die Mastspitze und versucht das Schloss zu öffnen – was kein Vergnügen ist, wenn er es allein hinbekommen muss, erst recht nicht nachts im Seegang der Biskaya. Oder er fährt, falls er in Landnähe ist, in eine ruhige Bucht, ankert dort und steigt in den Mast.

Fabrice hat noch Glück, er kann eine Sonderregel der Vendée Globe nutzen: Niemand darf ja während der Reise um die Welt fremde Hilfe annehmen – außer es geht gleich zu Beginn etwas kaputt. Dann ist es dem Segler erlaubt, zur Reparatur nach Les Sables-d’Olonne zurückkehren. Er muss allerdings spätestens zehn Tage nach Beginn des Rennens erneut starten.

Kurz nach Mitternacht machte Fabrice an einer Boje fest, am Eingang des Kanals nach Les Sables. Ein Mitglied seines Teams kam an Bord, ließ sich den Mast hinaufziehen – und entdeckte einen Riss in der Mastspitze. Ein Schaden, der sich nur von Spezialisten beheben lässt, an einem festen Steg im Hafen. Der aber war wegen Ebbe nicht erreichbar, erst heute Morgen konnte Fabrice in den Kanal einlaufen. Ich kann mir vorstellen, wie er die halbe Nacht untätig auf seinem schaukelnden Schiff an der Boje verbracht hat, außer sich vor Zorn und Enttäuschung. Es muss sich so ungerecht anfühlen. Hoffentlich lässt sich der Riss reparieren und Fabrice kann rasch wieder starten.

Am Nachmittag setze ich mich ins Cockpit, stecke das Smartphone in den Wandhalter und öffne den Link, den meine Teamchefin mir geschickt hat. Per Videokonferenz will ich das Team verabschieden. Ich mag sie sehr, die kleine Truppe internationaler Profis, die sich nun von Les Sables-d’Olonne aus auf den Heimweg machen wird. Die Verbindung ist ausgezeichnet. Ich sehe Teamchefin Holly Cova, eine 31-jährige Juristin aus London, am Steuer meines Campingbusses. Sie fährt mit Hund Lilli nach Hamburg. Ich sehe Will Harris, der mit den anderen an einem Eichentisch sitzt, in einem Salon mit Bauernmöbeln und Stofftapeten. Wir haben den alten Landsitz mit zehn Zimmern für die Wochen vor dem Start als Teamhaus gemietet, in einem Dorf nahe Les Sables-d’Olonne.

Will hebt sein Bierglas: »So gut, wieder in diesem Haus zu sein!«, ruft er mir zu. Als Ersatzskipper hatte auch er sich während der Woche vor dem Start allein in einer Wohnung isolieren müssen. Gemeinsam mit Mike Yates, unserem Bootsbau-Experten, wird er nach England zurückkehren. Boat Captain Stuart McLachlan fliegt zu seiner Familie nach Neuseeland, Logistikmanagerin Lucia Nebrada zurück nach Spanien, der Fotograf Ricardo Pinto nach Portugal. Edwin de Laat, Riggprofi aus Neuseeland, bleibt in Frankreich, ebenso wie der Amerikaner Ryan Breymaier, Experte für so ziemlich alles.

Sie alle habe ich in den vergangenen Jahren bei Regatten weltweit getroffen und in unser Team geholt – junge, engagierte Segler, jeder Profi in einem anderen Bereich. Lorient, eine Hafenstadt in der Bretagne, ist seit 2017 unsere Basis. Monatelang haben wir dort zusammengelebt, am Schiff gebastelt, auf dem Wasser trainiert; gab es Pausen, fuhren wir zum Kitesurfen ans Meer oder bauten in der Bootshalle einen Parcours für unsere Skateboards auf. Nun sitzt die ganze Truppe bis auf Holly um diesen Esstisch herum, alle freuen sich über den gelungenen Start, prosten mir zu, und ich merke, wie sehr ich sie vermissen werde.

»Was genau ist mit dem Fallenschloss bei Fabrice passiert?«, frage ich. »Könnt ihr da mehr herausfinden?« Würde bei mir der Riegel in der Mastspitze klemmen und ich müsste bis oben hinaufsteigen – es wäre der absolute Albtraum für mich. Ich habe Höhenangst. Stuart nickt: »Wir kriegen das raus.«

Holly ermahnt mich, nicht nur Energieriegel zu essen: »Nimm dir die Zeit für ein vernünftiges Abendbrot.« Ich verspreche, mir nachher Nudel-Wok zu machen. Will meint, mit den fetten, schalldämpfenden Kopfhörern sähe ich aus wie ein Kampfpilot. So reden wir noch eine Weile über dies und das. Nur nicht über das Wetter und die Routenplanung. Das ist vorbei. Aber ich ahne, dass Will sich Sorgen macht. Mehrfach haben wir beide in den vergangenen Tagen per Videocall Marcel van Triest zugehört. Der holländische Meteorologe, seit Jahren ein Freund unseres Teams, gilt unter Hochseeseglern, die einen langen, sicheren Kurs absetzen wollen, als einer der weltbesten Berater in Wetterfragen. Marcel hat uns erläutert, was sich über dem Nordatlantik zusammenbraut.

Eine Kaltfront mit Böen bis zu neun Windstärken zieht in die Biskaya. Sie treibt lange Wellenberge in die Bucht zwischen der Bretagne und Nordspanien. Der steil ansteigende Meeresboden verdichtet die Dünung, es entstehen kurze, hohe, kreuz und quer laufende Wellen. Die berüchtigte Kreuzsee. Die Biskaya gehört im Winter zu den unangenehmsten Segelrevieren Europas. Natürlich könnte die Vendée Globe auch im Sommer starten, doch dann herrscht Winter im Südpolarmeer, und wir würden dort in einen Seegang geraten, der noch schlimmer ist als das, was sich nun in der Biskaya auftürmt.

Der Atlantik will uns offenbar gleich zum Start auf die Probe stellen. Denn nach der Kaltfront werden wir auf Theta treffen, einen subtropischen Sturm, der südlich der Azoren kreiselt und täglich an Kraft zunimmt. »Bevor du die Passatwinde erreichst, wirst du sechs harte Tage durchmachen«, hatte mich Marcel van Triest gewarnt. »Mit vielen Segelwechseln und vielen Manövern. Geh das bloß langsam an, sonst bist du gleich zu Beginn ausgebrannt!«

Leicht gesagt. Ich habe so darauf hingefiebert, dass es endlich losgeht. Nun bin ich im Regattamodus, voller Elan. Ich überlege ununterbrochen, wie sich das Boot noch ein bisschen besser trimmen ließe. Aber der Ratschlag ist ja richtig. Also, langsam angehen, erst mal wieder vertraut machen mit meinem Lebensraum an Bord. Es ist ein winziges Zuhause.

Der 18 Meter lange Rumpf der Seaexplorer ist aus Karbon gefertigt, es gibt so gut wie keine Inneneinrichtung, nur die blanke, schwarze Bordwand und massive, kreuz und quer angebrachte Schotten und Stringer, die es schon im Hafen schwierig machen, im Rumpf nach vorne zu klettern. Erst recht auf See, wenn das Schiff über die Wellen springt. Trennwände mit verschließbaren Einlässen unterteilen die vordere Schiffshälfte in wasserdichte Sektionen, dort lagere ich meine Segelsäcke. Den hinteren Bereich unterhalb des Cockpits kann ich nur kriechend erreichen, hier sind die Ruderanlage, Tanks und viel Elektronik befestigt.

Unter Deck steuere ich das Schiff mithilfe zahlreicher Instrumente. © Andreas Lindlahr

Mein eigentlicher Wohn- und Arbeitsbereich beschränkt sich auf das mittlere Rumpfdrittel, auf sechs Quadratmeter. In Längsrichtung zerteilt der hüfthohe »Tunnel« den Raum, ein Hohlkörper, durch den mehrere Dutzend Leinen zwischen Cockpit und Mast laufen. Mein einziges Möbelstück ist ein ergonomisch geformter Schalensitz. Je nach Schräglage des Schiffs fixiere ich den Sitz links oder rechts vom Tunnel, immer auf der Luvseite. Dort ziehe ich dann das Kommandopult, das an einem Schwenkarm über dem Tunnel schwebt, zu mir heran.

Selbst bei schwerem Seegang kann ich so, gebettet in den Schalensitz, das Schiff sicher und bequem kontrollieren. Auf dem schwenkbaren Navigationspult befinden sich Rechner und Monitor, zahlreiche Bedienfelder und Schalter sowie drei Satellitentelefone. Die meiste Zeit blicke ich auf den Monitor: Dort schaue ich mir Wetter- und Seekarten an, hole mir die Daten all der Sensoren im Schiff, stelle den Autopiloten und die rund fünfzig Alarmsysteme ein. Und ich sehe mir an, was die Überwachungskameras an Deck und in der Mastspitze übertragen.

Rechts und links vom Tunnel sind Ballasttanks angebracht, der Motor und das Bordlabor, Rohre und Schotten. Dazwischen lagern Säcke mit Proviant, Klamotten, Werkzeug und Ersatzteilen. Kein Platz zum Stehen, nirgendwo. In meinem Kommandostand kann ich nur in der Sitzschale hängen oder umherklettern. An beiden Bordwänden ist eine Koje angebracht: ein mit Segeltuch bespannter Rahmen aus Karbonrohren, den ich bei Schieflage des Boots schräg hochklappe, darauf eine bequeme Matratze. Mit Schlafsack und großem Kopfkissen kann ich mich dort auch bei schwerem Seegang gut gegen die Wand pressen.

Meine Küche besteht aus einem Brett, das sich unter einer Konsole hervorziehen lässt. In drei Löchern des Bretts klemmen Plastikbecher für Gewürze, Olivenöl, Tabasco-Soße, für Messer, Gabel und Löffel. Außerdem pendelt dort mein kardanisch aufgehängter Gaskocher für heißes Wasser. Mehr brauche ich nicht, meine Hauptmahlzeiten bestehen aus gefriergetrockneter Nahrung, die ich mit kochendem Wasser übergieße. Die Zubereitung geht schnell, und das Essen schmeckt meist lecker, vor allem die Pasta-Varianten. Ich habe Proviant für achtzig Tage an Bord, insgesamt 150 Kilogramm. Mein Team hat die Vorräte auf achtzig Beutel verteilt, in jedem befinden sich zwei Hauptmahlzeiten, Frühstück, Nachtisch und Snacks. In geschützten Ecken des Rumpfs habe ich einige Flaschen Bier und Rotwein verstaut. Und wie bei meinen früheren Weltumsegelungen habe ich drei winzige Fläschchen »Talisker«-Whisky dabei. Jedes Mal, wenn ich eines der drei legendären Sturmkaps umrunde, will ich mich mit einem Fingerhut davon belohnen.

Das Trinkwasser hole ich aus dem Meer, mithilfe einer kleinen Entsalzungsanlage. Die Wettfahrtregeln schreiben vor, dass jeder Skipper eine zweite Entsalzungsanlage an Bord haben muss sowie 25 Liter Trinkwasser in Flaschen; eine Notreserve für den Fall, dass der Strom ausfällt und der Segler den nächstgelegenen Hafen anlaufen muss. Ich würde ja gern sagen können, die Ozeane inzwischen am Geschmack zu erkennen – aber leider schmeckt das Trinkwasser immer gleich öde. Wenn ich es nicht vergesse, werfe ich Vitamintabletten in den Wasserkanister.

Die Küchenzeile fürs Zubereiten von täglich unterschiedlichen Mahlzeiten © Andreas Wolfers

Mein einziges Stück Natur an Bord: ein pflegeleichter Kaktus namens Spike © Boris Herrmann

Ein Badezimmer gibt es nicht auf Rennyachten. Als Toilette nutze ich einen blauen Eimer mit speziellen Kunststoffbeuteln, die ich über Bord werfen kann, weil sie sich im Seewasser auflösen. Zur Körperpflege habe ich Zahnbürste und Zahnpasta dabei, eine Hautcreme, Nagelschere und Salzwassershampoo. Will ich eine Dusche nehmen, ziehe ich mich aus, setze mich angeleint aufs Vorschiff und warte, bis eine Welle über das Schiff bricht. Oder ich stelle mich nackt in den Regen. Beides gönne ich mir aber nur in den warmen Regionen. Während der sechs Wochen im Südpolarmeer werde ich nicht duschen, es ist dort zu kalt und zu stürmisch. Ich habe mehrere Päckchen Reinigungstücher an Bord, das ist ein guter Ersatz.

Dicke Bündel von Elektrokabeln ziehen sich über die unverkleideten Wände. Unter der Decke sind Haltegriffe angebracht, daneben Leinen, an denen Stirnlampen baumeln, Sonnenbrille, Karabinerhaken, Küchenpapier-Rollen. Das Tageslicht fällt durch kleine Fensterluken in der Decke und durch die beiden Durchlässe zum Cockpit. Doch meist ist es düster im Schiff, die mattschwarzen Karbonwände schlucken viel Licht. Kurzum, mein sechs Quadratmeter großes Zuhause auf See ähnelt eher einem zugebauten Schaltraum im Keller eines Kraftwerks als einer Bootskabine. Wohnlichkeit ist kein Kriterium beim Bau einer Rennyacht.

Umso wichtiger sind für mich Fotos, meine Erinnerungen an zu Hause. An der Decke kleben große Bilder von Birte und Marie-Louise, unserer sechs Monate alten Tochter, die wir alle nur Malou nennen. Daneben Fotos von Lilli, der verkuschelten Spanielhündin, die mich so munter durch die Quarantäne in Frankreich gebracht hat. Viel mehr Persönliches gibt es nicht. Auf einem Sims oberhalb des Kommandopults ist das einzige Stück Natur im Schiff festgeschnallt: ein winziger Kaktus namens Spike. Auf meinem Smartphone habe ich die Playlists gespeichert, Musik für jede Stimmung: Verträumtes von Pat Metheny ist dabei, aber auch »Run Boy Run« von Woodkid, ein Song für den Angriffsmodus. Und auf meinem Tablet sind mehrere Filme gespeichert, für die Wochen im Südpolarmeer, wo ich die meiste Zeit unter Deck eingeschlossen sein werde.

Nur für Manöver werde ich dann nach draußen klettern, ins überdachte Cockpit. Hier laufen alle Leinen zusammen, hier kurbele ich am Coffee-Grinder. Diese mitten im Cockpit stehende Säule funktioniert als Fernantrieb für vier Winschen, über die ich Segel und Rigg einstelle. Hier befindet sich auch die Pinne, die ich allerdings nur nutze, wenn ich für manche Manöver den Autopiloten ausschalte. Die Seaexplorer hat sozusagen zwei Kommandostände: einen digitalen unter Deck, einen analogen im Cockpit.

~

In der zweiten Nacht nimmt der Wind erneut zu, der Seegang wird steiler. Ich sitze in meiner bequemen Sitzschale. Vor mir leuchtet der Monitor in der Dunkelheit. Wie in einem Flugzeugcockpit habe ich alle Instrumente im Blick, rund um die digitale Seekarte angeordnet. Der Autopilot ist mein wichtigstes Instrument, ein verlässlicher, feinfühliger Steuermann. Er registriert über Sensoren ununterbrochen die Windstärke, die Windrichtung, die Bewegungen des Schiffs, den Speed, gleicht die Daten mit dem Kurskorridor ab, den ich eingegeben habe, und steuert das Schiff innerhalb dieser virtuellen Leitplanken so schnell und sicher wie möglich durch die raue See. Draußen, im Cockpit, bewegt sich die Pinne wie von Geisterhand geführt hin und her, meist sanft, manchmal mit kräftigem Ausschlag, wenn das Schiff eine schräge Wasserwand hinabrauscht. Kein noch so erfahrener Segler könnte ähnlich verlässlich steuern, über Stunden hinweg in jedem Moment den optimalen Weg zwischen den Brechern finden, ohne die winzigste Unaufmerksamkeit, niemals müde, niemals zweifelnd.

Nur bei bestimmten Manövern greife ich selber nach der Pinne. Die meiste Zeit – ich würde schätzen: zu 99 Prozent meiner Reise – steuert der Autopilot das Schiff. Mir bleibt trotzdem genug zu tun. Die Einhandsegelei wäre ohne Selbststeueranlagen gar nicht möglich. Die ersten Solosegler nutzten noch Windfahnen für solche Anlagen, die neuesten Autopiloten sind mit künstlicher Intelligenz aufgerüstet. Aber auch ein perfekt programmierter Autopilot hat keine Chance, wenn sich der nächste Wellenberg nach einer Abfahrt zu rasch und zu steil vor dem Schiff erhebt. Dann bohrt es sich krachend hinein, stoppt abrupt, der Rumpf zittert in den Verbänden, legt sich schräg, richtet sich auf, beschleunigt erneut.

Angeschnallt liege ich in meinem Schalensitz und lausche dem Sound der Nacht. Er ist nicht laut, er ist infernalisch. Obwohl ich unter Deck fast immer einen Kopfhörer mit Schallschutz trage, dröhnt mir der Krach in den Ohren: Die Foils jaulen in hoher Frequenz. Die Wellen knallen an die Bordwand, rauschen oben über Deck. Im Rigg heult der Sturm, der Rumpf bockt und rumst auf die Wellen. Die innen weitgehend leere Karbonhülle verstärkt wie ein Resonanzkörper das Getöse. Es ist ein Höllenlärm. Eine Kakofonie, ununterbrochen, Tag und Nacht. Bis zum Ziel wird sie mir in den Ohren dröhnen, vor allem wenn der Wind zunimmt. Und wir suchen ja Regionen mit viel Wind.

Romantik des Fahrtensegelns? Nichts davon! Das hier ist Formel 1 auf dem Wasser. Sehr schnell, sehr anstrengend, sehr laut. Andere mögen sich schütteln bei der Vorstellung, auf so einer Maschine zu segeln – ich finde es faszinierend. So wie wohl alle Segler der Vendée Globe. Die Jagd über die Ozeane fordert ununterbrochen unsere ganze körperliche und geistige Wendigkeit, sie pumpt uns voll mit existenziellen Erfahrungen, sie lässt uns Gefahren und Glücksmomente erleben, die an Land niemand kennt.

Auch in dieser zweiten Nacht finde ich kaum Schlaf. Allerdings nicht wegen des Lärms, sondern wegen des starken, böigen Winds, der mich auf Trab hält. Und mein Kopf kommt nicht zur Ruhe, meine Gedanken kreisen. Was kannst du noch besser einstellen? Hast du etwas vergessen? Laden die Batterien? Solltest du nicht doch besser das Foil in Luv einziehen, weil der Wind gerade etwas nachlässt und das Schiff aufrechter segelt und das Foil dann unnötig durchs Wasser schleift? Aber vielleicht nimmt der Wind auch gleich wieder zu, dann könnte ich mir den Aufwand jetzt sparen, vielleicht warte ich doch noch ein bisschen und schaue, wie sich der Wind entwickelt, und entscheide mich dann.