Allmende 108 – Zeitschrift für Literatur E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Wodurch zeichnet sich Kinderlyrik aus? Welche Erscheinungsformen gibt es? Worin bestehen Gemeinsamkeiten mit und Unterschiede zur Lyrik für Erwachsene? Inwiefern fördert sie den spielerischen Umgang mit Sprache? Die Jubiläumsausgabe der allmende stellt aktuelle Positionen aus der Forschung sowie aus dem Literaturbetrieb vor und beleuchtet die sprachliche und gestalterische Vielfalt der Kinderlyrik. Mit Beiträgen von Michael Augustin, Georg Bydlinski, Dagmar de Mendieta, Sigrid Eyb-Green, Uwe-Michael Gutzschhahn, Michael Hammerschmid, Gerald Jatzek, Jan Koneffke, Susan Kreller, Paul Maar, Jana Mikota, Nils Mohl, Sandra Niebuhr-Siebert, Arne Rautenberg, Manfred Schlüter, Leta Semadeni, Elisabeth Steinkellner u. a. Internet: www.allmende-online.de

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 114

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Der Mensch ist Mensch nur durch die Sprache“. Gedichte sind häufig die ersten literarischen Formen, die Kinder kennenlernen. Seien es Abzählreime, Kniereiterverse, Kinderlieder oder auch Gebete … Unmittelbar laden sie zum Mitmachen ein. Sprache spielerisch zu begegnen macht unglaublich viel Spaß, weckt die Kreativität und lässt erstaunen, was alles möglich ist auf dieser Welt.

Claudia Maria Pacher

„Die Spielfreude mit Sprache hat etwas ungemein Anziehendes für Kinder“, schrieb Uwe Michael Gutzschhahn in der Nummer 107 der allmende über Kinder- und Jugendliteratur heute. Aufgrund der großen Resonanz handelt die vorliegende Ausgabe von Kinderlyrik und Sprachspiel. „Kinderlyrik ist vielfältig“ konstatiert Jana Mikota nun in ihren Einblicken in die aktuelle Kinderlyrik. Die Gattung subsumiert „Kinderreime, Kindergedichte, Kinderlieder, Kniereiter, Abzählverse, Tischgespräche, Zauberformeln und Fingerspiele“. Zuvor skizziert Hans-Heino Ewers die Entwicklung der Lyrik für Kinder und verweist darauf, dass es dauerte, bis eine eigenständige Lyrik für Kinder Anerkennung fand. Das änderte sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. James Krüss und Josef Guggenmos – in seinem Namen vergibt die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur den bedeutenden Preis für Kinderliteratur – stehen dafür als Beispiel. Kontinuierlich entwickelte sich die Kinderlyrik im Anschluss an die „Klassiker“ weiter, die Formen wurden vielfältiger, Reim und Strophenformen relativiert, das lyrische Ich differenzierter. „Das Spiel mit der Sprache“, so resümiert Jan Mikota, „dürfte eines der wichtigsten charakteristischen Merkmale der Kinderlyrik der letzten Jahre sein“. Zahlreiche Beispiele aktueller Kinderlyrik und die begleitenden theoretischen Diskurse sind in den folgenden Beiträgen präsentiert. Interviews gestatten einen Einblick in die Werkstätten, aber auch die Motivation der Schreibenden. Susan Kreller beispielsweise betont das ästhetische Potential der Lyrik. Lyrische Sprache ist nicht zu reduzieren auf Träger von Informationen, sondern führt zu ganz eigenen Wahrnehmungen und öffnet erweiterte Zugänge zur Realität. Sandra Niebuhr-Siebert verweist darauf, dass Lyrik es vermag, „unvermittelt an das Selbst heranzutreten und auf den Punkt zu kommen“. Mit Lyrik können „sprachliche Normen und Erwartungen durchbrochen und sprachliche Freiräume geschaffen werden“. Arne Rautenberg plädiert für einen offensiven Umgang mit der Kinderlyrik, denn „seit der Jahrtausendwende tut sich was in der Kinderlyrik: neue Namen, neue Themen, neue Formen – und plötzlich weht ein frischer Wind durch die Szene“. Daran will die allmende mitwirken, auch mit Blick auf die Konsequenzen, die sich aus der globalen COVID-19-Pandemie auf die Befindlichkeiten von Kindern und Jugendlichen ergeben werden. Das Leben darf ihnen nicht abhandenkommen, dazu muss die Kinderliteratur beitragen.

Hansgeorg Schmidt-Bergmann

Matthias Walz

allmende Nr. 108 Dezember 2021 · 41. Jahr

RedaktionKim Lea Väth Matthias Walz

Herausgegeben von Hansgeorg Schmidt-Bergmann im Auftrag der Literarischen Gesellschaft, Karlsruhe

Literarische Gesellschaft PrinzMaxPalais · Karlstr. 10 76133 Karlsruhe Telefon: +49 (0) 721 133-4087 [email protected]

Verlagmdv Mitteldeutscher Verlag GmbH Am Steintor 23 06112 Halle (Saale)

Telefon: +49 (0) 345 233 22-0 Telefax: +49 (0) 345 233 22-66 [email protected]

Gesamtherstellungmdv Mitteldeutscher Verlag GmbH

Bezug & Abomdv Mitteldeutscher Verlag GmbH Telefon: +49 (0) 345 233 22-0 Telefax: +49 (0) 345 233 22-66

Eine Kündigung ist innerhalb eines Vierteljahres nach Lieferung des letzten Heftes möglich.

PreiseEinzelbezug 12,00 €/12,40 € (A)/16,80 sFr epub 9,49 € / 9,80 € (A) / 13,30 sFr

allmende erscheint 2 × jährlich

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung des Verlages.

Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr.

ISSN 0720-3098 Einzelbezug: ISBN 978-3-96311-620-9 Abobezug: ISBN 978-3-96311-621-6 epub: ISBN 978-3-96311-660-5

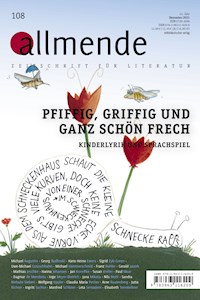

U1 Gedicht „Im Schneckenhaus“ von Paul Maar, Illustration von Ute Krause. Aus: „JAguar und NEINguar – Gedichte von Paul Maar“, Hamburg, 2007. © Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg

1 Hansgeorg Schmidt-Bergmann: © SWR / Monika Meier Matthias Walz: © MLO

8 Hans-Heino Ewers: © privat

9 Georg Bydlinski: © Birgit Bydlinski

10 Illustration: © Katharina Greve / www.katharinagreve.de

12 Gerald Jatzek: © Gerhard P. Winter

14 Susan Kreller: © Ellen Runa Kara

15 Susan Kreller: © Nele Steinborn

16 Illustration: © Brian Storm

17 Ingritt Sachse: © privat

18 Wolfgang Oppler: © privat

19 Inge Meyer-Dietrich: © Wolfgang Kleber

28 Jana Mikota: © Universität Siegen

29 Illustration: © Michael Roher

30 Elisabeth Steinkellner: © privat

31 Illustration: © Katharina Greve / www.katharinagreve.de

32 Nils Mohl: © a_mo

33 Illustration: © Lilja Maj Thenior

34 Jutta Richter: © privat

39 Sandra Niebuhr-Siebert: © privat

40 Illustration: © Michael Augustin

42 Michael Augustin: © Jenny Augustin

43 Hanna Johansen: © privat

45 Franz Hohler: © Luchterhand Literaturverlag

49 Claudia Pecher: © privat

52 Illustration: © Katharina Greve / www.katharinagreve.de

54 Leta Semadeni: © Sarah Girner NYC

56 Michael Hammerschmid: © Barbara Schwarz

64 Illustration: Auszug aus Uwe-Michael Gutzschhahn (Hrsg.): Sieben Ziegen fliegen durch die Nacht, München 2018. © 2018 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Gestaltung Sabine Kranz / www.sabinekranz.de

65 Illustration: Auszug aus Uwe-Michael Gutzschhahn (Hrsg.): Sieben Ziegen fliegen durch die Nacht, München 2018. © 2018 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Gestaltung Sabine Kranz / www.sabinekranz.de

67 Uwe-Michael Gutzschhahn: © Miriam G. Möllers, Berlin

70 Jan Koneffke: © Johannes Kauper

75 Illustration: © Michael Roher

76 Mathias Jeschke: © Jan Will

77 Illustration: © 2021 Carolina Cancanilla / www.carolinacancanilla.com

78 Illustration: © 2021 Carolina Cancanilla / www.carolinacancanilla.com

78 Dagmar de Mendieta: © privat

79 Sigrid Eyb-Green: © Patrick Eyb-Green

80 Illustration: © Manfred Schlüter

81 Manfred Schlüter: © Arne Rautenberg

88 Max Baitinger: © Melina Weissenborn

88 Deniz Utlu: © Heike Steinweg SV

89 Iris Hanika: © MLO

89 Heike Behrend: © privat

89 Timea Tanko: © Konstantin Déry

89 Judith Hermann: © MLO

89 Ralph Dutli: © Wallstein Verlag

90 Christoph Nußbaumeder: © Susanne Schleyer

90 Sheree Domingo: © Olga Holzschuh

90 Ariane Koch: © Heike Steinweg SV

91 Bernadette Ott: © Sebastian Kissel

92 José Oliver: © MLO

92 Gert Loschütz: © Heike Bogenberger / autorenfotos.com

92 Hermann Bausinger: © MLO

Dank für die großzügige Unterstützung durch die Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe

und

Prof. Dr. Matthias Siegmann, Rechtsanwalt am Bundesgerichtshof

PFIFFIG, GRIFFIG UND GANZ SCHÖN FRECH

Hans-Heino Ewers

Vom Reichtum der Kinderlyrik

Georg Bydlinski

Wörter sammeln

Gerald Jatzek

Buntes Frühstück

Wenn alle nerven

Das Denkmal

Susan Kreller

5 Fragen – 5 Antworten

Bockspringen

Ingritt Sachse

Reiten will ich

Wolfgang Oppler

Angeber

Inge Meyer-Dietrich

Schritt für Schritt

Jana Mikota

„Vom Flaniern und Weltspaziern“: Einblicke in die aktuelle Kinderlyrik

Elisabeth Steinkellner

Tiramisu

Wenn

Nils Mohl

belloquenz

Jutta Richter

Am Strand von Vecchiano

August

Sandra Niebuhr-Siebert

5 Fragen – 5 Antworten

Michael Augustin

Omische Ögel

Nicht zu glauben

Wenn

Hanna Johansen

Die Kröte, sagt der Frosch

Franz Hohler

Die Kommode

Claudia Maria Pecher

5 Fragen – 5 Antworten

Arne Rautenberg

5 Fragen – 5 Antworten

schnecken sind langsam

das nervigste und blödeste tiergedicht der welt

Leta Semadeni

Zwei Tankas

Michael Hammerschmid

flaschenpost

Uwe-Michael Gutzschhahn

Wenn im Gedicht die Welt auf dem Kopf steht oder Warum Gedichte für Kinder wichtig sind

Aufgegessen

Kleines Schimpfgedicht

Schreckgedicht

Regennacht

Jan Koneffke

Fliegenlied

Rattatettenpuck

Mathias Jeschke

Das Spiel mit der Sprache befreit zum Leben

Mitten in der Nacht

Kneifersucht

Dagmar de Mendieta

Lamm gegen Lama

Weißt du warum?

Sigrid Eyb-Green

Wo ist mein rechter Schuh geblieben?

Manfred Schlüter

Manchmal

Was ich mir wünsche

Rezensionen

kurzform

HANS-HEINO EWERS

Vom Reichtum der Kinderlyrik

Wer immer Gedichte für Kinder suchte und herausgab, konnte bereits auf dem Feld der sogenannten Erwachsenenlyrik eine reiche Ernte einfahren. Seit der impulsiven Erlebnislyrik des Sturm und Drang, seit den Natur- und Tiergedichten im Volksliedton aus Romantik und Biedermeier, seit den Hochzeiten der Ballade im 19. Jahrhundert boten sich Kindern wahre Schätze verständlicher deutschsprachiger Lyrik an. Für all diejenigen, die es wagten, Gedichte eigens für Kinder zu verfassen, war die Konkurrenz folglich riesengroß. So kann es nicht verwundern, wenn den eigentlichen Kinderpoeten mit Geringschätzung begegnet wurde. Viele von ihnen verzichteten dann auch von selbst darauf, literarische Ansprüche zu erheben. Ungeachtet aller Selbstbescheidung sind so manchem Kinderpoeten dennoch Gedichte von bleibendem Wert gelungen. Zu denken wäre hier an Adolf Overbeck aus dem 18. Jahrhundert, der uns das Frühlingsgedicht „Komm lieber Mai und mache“ schenkte, an Hoffmann von Fallersleben und Friedrich Güll, an den allerbescheidensten von ihnen, den Gothaer Pastor Wilhelm Hey („Weißt Du wieviel Sternlein stehen“) – alle drei aus dem frühen 19. Jahrhundert, einer Blütezeit deutschsprachiger Kinderlyrik.

Diese sollte nicht die letzte sein: Um die Jahrhundertwende und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts machen sich Paula und Richard Dehmel, Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz, Erich Kästner und Bertolt Brecht mit entschieden mehr Selbstbewusstsein daran, Gedichte für Kinder zu schreiben (und für Kinder von großen Künstlern zeichnen und malen zu lassen). Die genannten Autoren haben wie ihre Vorgänger daran mitgewirkt, dass die Kinderlyrik zu dem wohl reizvollsten Bereich originärer Kinderliteratur geworden ist. Viele ihrer Kindergedichte hätten längst einen Platz im Pantheon deutschsprachiger Lyrik erreicht, hätten die Großvisiere unter den Gedichtanthologisten von Benno von Wiese bis Karl Otto Conrady auch nur einmal einen Blick in diesen wahren lyrischen Blumengarten geworfen.

Die wohl reichhaltigste Blüte deutschsprachiger Kinderlyrik fällt in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und zeigt sich auch in Österreich (Christine Busta u.a.) und im damaligen zweiten deutschen Staat, der DDR (Peter Hacks u. a.). Deren Zentrum liegt aber doch in Westdeutschland als der Wirkungsstätte zweier kinderlyrischer Großmeister. Der Helgoländer James Krüss und der Oberschwabe Josef Guggenmos führen, jeder auf seine Weise, die Kinderlyrik auf einen bislang ungeahnten Höhepunkt. Der kinderlyrische Aufschwung setzt Ende der 1950er Jahre ein und hält über die nachfolgenden Jahrzehnte, die 1960er, 1970er und 1980er Jahre, an, eng verzahnt mit einer Glanzzeit des neuen Kinderlieds (Frederik Vahle). Verlagsgeschichtlich gesehen ist die anspruchsvollere Kinderlyrik auch in diesen Zeiten wie die Lyrik allgemein eine Angelegenheit kluger Querfinanzierung geblieben. Dennoch dürfte die Kinderlyrik des späten 20. Jahrhunderts die wohl populärste Ausprägung von Lyrik gewesen sein. Gedichte wie „Was denkt die Maus am Donnerstag“ dürften im Gedächtnis zahlloser Menschen haftengeblieben sein.

Es hat den Anschein, als sei mit dem kinderlyrischen Aufschwung seit Ende der 1950er Jahre ein dauerhaftes Niveau erreicht. Die andauernde Wertschätzung dieses Bereichs originärer Kinderliteratur äußert sich etwa in der regelmäßigen Vergabe von Kinderlyrikpreisen (wie dem Guggenmos-Preis), aber auch in der kontinuierlichen Beteiligung von Autoren wie Paul Maar, Hans Manz, Uwe-Michael Gutzschhahn, Peter Maiwald, Georg Bydlinski, Gerald Jatzek, Elisabeth Steinkellner und Arne Rautenberg an diesem lyrischen Feld. In das Radar des hochliterarischen Feuilletons gerät die Kinderlyrik weiterhin nur höchst selten; die von ihr erzielte Breitenwirkung verdankt sich denn auch den zahllosen Vermittlern im Vorschul- und Grundschulbereich, die von Kinderlyrik reichhaltigen Gebrauch machen. Es soll wohl auch Eltern geben, die Kindergedichte schätzen und an ihren Nachwuchs weiterreichen.

Die jüngste Blütezeit der Kinderlyrik fiel in eine Epoche, in welcher die Lyrik allgemein mit hermetischer Lyrik (Paul Celan, Ingeborg Bachmann u.a.) gleichgesetzt wurde. Ein Verständnis von Gedichten setzte hohe interpretatorische Anstrengungen voraus, was dazu führte, dass Gedichtinterpretationen bei vielen als unangenehmer Teil des Deutschunterrichts im Gedächtnis geblieben sind. Leserfreundliche humorvolle und amüsante Gedichte sind ihnen in den späteren Klassen kaum noch begegnet. Die Kinderlyrik hält daran fest, dass Gedichte zugänglich sein und Spaß bereiten können, was ihr nur zu oft das Etikett einer Gebrauchslyrik eingetragen hat. Zu einem gewissen Anteil ist sie tatsächlich Gebrauchsund Gelegenheitslyrik geblieben und hat sich für ihren Sitz im Alltagsleben der Kinder keineswegs geschämt. Dies gilt in erster Linie für den altüberlieferten, aus der Mündlichkeit stammenden Kinderreim wie für dessen Wiederbelebung durch Friedrich Güll oder Friedrich Hoffmann (Ole Bole Bullerjahn, 1957). Doch lässt sich die Kinderlyrik hierauf nicht festlegen, womit eines ihrer bedeutendsten Charakteristika angesprochen wäre.

Gemeint ist die ungeahnte Breite ihres lyrischen Gattungsspektrums. Zahllose Gedichtformen vergangener Epochen werden von ihr weitergepflegt – und dies keineswegs in sklavischer Treue, sondern in bisweilen kecker Anpassung an gegenwärtige Verhältnisse. Für diesen parodistischen Teil von Kinderlyrik stehen Bertolt Brecht mit seinen Umfunktionierungen alter Gedichtformen, in jüngerer Zeit aber James Krüss, der sich als ein wahrer Meister im hintergründigen Parodieren althergebrachter lyrischer Genres erwiesen hat und gerne mit den Moralgedichten alter Zeit sein ironisches Spiel betreibt. Dem gegenüber steht Josef Guggenmos, dessen hauptsächliche Leistung darin besteht, die Kinderlyrik in einzelnen Aspekten der modernen Lyrik angenähert zu haben. Guggenmos befreit die Kinderlyrik vom Zwang zum Reim und zur festen Strophenform und verschafft ihr darüber hinaus den Charakter einer authentischen Selbstaussprache des lyrischen Ich, bei dem es sich um den erwachsenen Autor handelt. Damit ist das kindliche Rollengedicht verabschiedet und nicht mehr der Anspruch erhoben, stellvertretend für das Kind zu sprechen. Die kindlichen Empfänger werden vielmehr eingeladen, am Erleben von Erwachsenen teilzuhaben. Damit ist ein fundamentaler Unterschied zur Erwachsenenlyrik eingeebnet und Lyrik für Kinder als eine weitere Form der lyrischen Selbstbekundung erwachsener Autoren eingeführt. Die Kinderlyrik hat sich hier, so könnte man sagen, zu einer Erwachsenenlyrik (auch) für Kinder entwickelt – eine Linie, die insbesondere von Uwe-Michael Gutzschhahn und Arne Rautenberg fortgeführt wird.

Das breite Gattungsspektrum wird nun von den Sachwaltern der Kinderlyrik keineswegs akzeptiert und geschätzt. Nur zu oft wird eine ihrer Ausprägungen zu der einzig legitimen Form von Kinderlyrik erhoben. Die einen setzen auf den althergebrachten Kinderreim als idealer Ausprägung, die anderen halten die konventionellen Lied-, Reim- und Strophenformen kinderlyrisch für unersetzlich, noch andere wollen auch in diesem Feld nur Gedichte nach Art der modernen Lyrik als zeitgemäß gelten lassen. Dass die verschiedenen Ausprägungen von Kinderlyrik nicht von allen kindlichen Rezipienten (und erwachsenen Mitlesern) gleich gut und gerne aufgenommen werden, ist kein Argument dafür, die Vielfalt einzuschränken. Auch in der Erwachsenenlyrik gibt es unterschiedliche Popularitätsgrade – warum nicht auch auf