Allmende 109 – Zeitschrift für Literatur E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

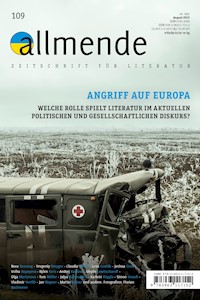

Was verändert sich angesichts der erschreckenden Ereignisse in der Ukraine gerade in Deutschland, in Europa, in der Welt? Welche Auswirkungen hat dies auf die Literatur und Kultur? In einem Zeitalter, von dem naiv angenommen wurde, dass Territorialkonflikte und die allgegenwärtige Bedrohung eines dritten Weltkrieges in der Vergangenheit liegen, katapultiert uns ein derartiger Krieg angesichts der zum Zwecke des Klimaschutzes getroffenen und zu treffenden Maßnahmen um Jahre zurück. Welche Rolle spielt die Vergangenheit dabei? Und wie kann Literatur etwas zum Verständnis dieser Zeit beitragen? Die Beiträger*innen der aktuellen allmende-Ausgabe reflektieren über das brandaktuelle Thema „Angriff auf unsere Lebenswerte“. Welche Rolle spielt Literatur im aktuellen politischen und gesellschaftlichen Diskurs? Mit Beiträgen von Nora Bossong, Yevgeniy Breyger, Lena Gorelik, Joshua Groß, Volha Hapeyeva, Björn Kern, Sibylle Lewitscharoff, Olga Martynova, Tom Müller, Adolf Muschg, Julya Rabinowich, Sascha Marianna Salzmann, Simon Strauß, Vladimir Vertlib, Jan Wagner, Feridun Zaimoğlu u. a. Fotografien: Florian Bachmeier

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Die Tage des Krieges zählen, schreiend, wortlos. Lesend, kopfschüttelnd, weinend. Schreibend, verunsichert, als könnten Worte was.“ Lena Gorelik

24. Februar 2022. Es ist der Beginn des Vernichtungskrieges gegen die Ukraine, eine „Spezialoperation“ des russischen Aggressors, auf Befehl des Diktators Wladimir Putin. Wir leben im Krieg in Europa, im 21. Jahrhundert. Unfassbar. Und wir zählen die Tage nicht mehr, nicht die Monate. Es ist Krieg in Europa und wie soll er, wie kann er enden? Von Zeitenwende wird gesprochen, vom Ende einer Epoche. Nichts ist mehr selbstverständlich, alles fragil, wie die Zeit ohne militärische Auseinandersetzung im Europa außerhalb der Ukraine. Doch ohne Frieden und Selbstbestimmung dort gibt es kein Ende der Krise. Denn der Angriff auf die Ukraine zielt zunächst auf die Auslöschung der ukrainischen Identität, auf Tradition und Sprache, ist aber als Beginn gedacht, die europäische Sicherheitsarchitektur, die demokratischen und humanen Grundlagen unserer Lebensordnung zu eliminieren.

Dem ist zu widerstehen. Die seit der Aufklärung gewachsenen, europäischen Werte und Strukturen haben wir zu verteidigen. Wieder einmal hängt die Zukunft Europas am „seidenen Faden“, wie Nora Bossong, Tom Müller und Simon Strauss ausführen. Es kommen harte Zeiten, die das Gewohnte in Frage stellen – den Wohlstand, die soziale Sicherheit, die mobile Freiheit und auch die kulturelle Infrastruktur. Mit Blick auf die Energieversorgung lässt sich erahnen, welche Diskussionen demnächst folgen. Bereits jetzt werden die global spürbaren Folgen der Klimaveränderung nicht mehr als Priorität gesehen, weder politisch noch gesellschaftlich. „Natürlich“, schreibt Björn Kern, „das heutige Leid des Ukrainekrieges und das künftige Leid der Klimakriege lassen sich nicht vergleichen. Heutige Opfer benötigen heutige Hilfe“.

Kaum sollte es eine Rechtfertigung für diesen Vernichtungskrieg geben, und doch gibt es solche Versuche – ebenso wie den Rat an die Ukrainer zu kapitulieren, denn zu gewinnen sei der Krieg für das überfallene, widerständige Volk ja nicht. Unsere Intention ist es nicht, mit den Positionen der „offenen Briefe“ in Diskussion zu treten, sondern die Literatur selbst sprechen zu lassen – durch neue Texte, die sich unmittelbar auf den Krieg in der Ukraine beziehen. Der Rezensionsteil stellt ukrainische Literatur aus den letzten Jahren und aktuelle Texte vor.

Wir bedanken uns bei allen BeiträgerInnen für die Bereitschaft, Texte zur Verfügung zu stellen. Es sind schmerzhafte Momente, die sich manifestieren und die literarisch spürbar sind. Wir danken Florian Bachmeier für die Unterstützung. Wüsste man es nicht, würde man seine Fotografien nicht als aktuelle Momentaufnahmen und Dokumente eines Krieges in Europa ansehen. Doch sie sind es. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass wir dem Angriff auf die Ukraine und auf unsere Lebensweise in Europa gemeinsam widerstehen.

Hansgeorg Schmidt-Bergmann

Matthias Walz

allmende Nr. 109

August 2022 · 42. Jahr

Redaktion

Hansgeorg Schmidt-Bergmann

Mattthias Walz

Herausgegeben von Hansgeorg Schmidt-Bergmann im Auftrag der Literarischen Gesellschaft, Karlsruhe

Literarische Gesellschaft

PrinzMaxPalais · Karlstr. 10

76133 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 721 133-4087

www.literaturmuseum.de

Verlag

mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH

Am Steintor 23

06112 Halle (Saale)

Telefon: +49 (0) 345 233 22-0

Telefax: +49 (0) 345 233 22-66

www.mitteldeutscherverlag.de

Gesamtherstellung

mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH

Bezug & Abo

mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH

Telefon: +49 (0) 345 233 22-0

Telefax: +49 (0) 345 233 22-66

Eine Kündigung ist innerhalb eines Vierteljahres nach Lieferung des letzten Heftes möglich.

Preise

Einzelbezug 12,00 €/12,40 € (A)/16,80 sFr

Abobezug 10,00 €/10,80 € (A)/14,70 sFr

epub 9,49 € / 9,80 € (A) / 13,30 sFr

allmende erscheint 2 × jährlich

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung des Verlages.

Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr.

ISSN 0720-3098

Einzelbezug: ISBN 978-3-96311-715-2

Abobezug: ISBN 978-3-96311-716-9

epub: ISBN 978-3-96311-717-6

U1 „Bei Debalzewe, 2015, Frontlinie“: © Florian Bachmeier

1 Hansgeorg Schmidt-Bergmann: © SWR / Monika Meier

1 Matthias Walz: © H. Felix Gross

5 „Myroniwskyj, 2015“: © Florian Bachmeier

8 Lena Gorelik: © Charlotte Troll

10 „Mariupol, 2014“: © Florian Bachmeier

11 „Awdijiwka, 2016“: © Florian Bachmeier

12 Andrej Kurkow: © Fotowerk Aichner

14 © Florian Bachmeier

15 Olga Martynova: © Daniel Jurjew

17 © Florian Bachmeier

19 Vladimir Vertlib: © Aleksandra Pawloff

21 © Florian Bachmeier

25 „Donezk, 2016“: © Florian Bachmeier

29 „Donezk, 2016“: © Florian Bachmeier

30 Joshua Groß: © Charlotte Krusche

32 „Bachtschyssaraj, 2014“: © Florian Bachmeier

33 „Trjochisbenka, 2019“: © Florian Bachmeier

34 Julya Rabinowich: © Michael Mazohl

36 „Mariupol, 2014“: © Florian Bachmeier

39 „Prypjat, 2015“: © Florian Bachmeier

40 Yevgeniy Breyger: © Ralf Werner

43 „Lwiw, 2013“: © Florian Bachmeier

44 Kathrin Röggla: © Jessica Schäfer

45 Martin Walser: © ONUK

47 „Niaśviž, Radzivił / Нясьвіж, Радзівіл“ “ (1876) von Napoleon Orda

50 Volha Hapeyeva: © Nina Tetri

52 © Florian Bachmeier

54 Jan Wagner: © Nadine Kunath

59 „Kertsch, 2015“: © Florian Bachmeier

61 Björn Kern: © Suskia

62 © Florian Bachmeier

63 © Florian Bachmeier

64 Sibylle Lewitscharoff: © Jürgen Bauer

67 „Myroniwskyj, 2016“: © Florian Bachmeier

68 Nora Bossong: © MLO

68 Tom Müller: © henk

68 Simon Strauß: © Martin Walz

83 „Anhöhe von Sawur-Mohyla, 2016“: © Florian Bachmeier

84 Claudia Dathe: © privat

87 © Florian Bachmeier

87 © Florian Bachmeier

88 Teresa Präauer: © Thomas Langdon

88 Dinçer Güçyeter: © Yavuz Arslan

89 Eva Menasse: © MLO

89 Martina Clavadetscher: © Ingo Höhn

89 Jenny Erpenbeck: © Katharina Behling

90 Tina Stroheker: © Horst Alexy

91 Kirsten Boie: © Indra Ohlemutz, RGB

91 Birgit Vanderbeke: © Julian Vanderbeke

91 Monika Rinck: © Gene Glover

92 Ulrike Edschmid: © Lukas Hemleb, SV

Die Fotografien stammen von Florian Bachmeier, die betitelten sind publiziert in: In Limbo, herausgegeben von Thomas Gust, Ana Druga, Berlin: Verlag Buchkunst Berlin 2021.

Dank für die großzügige

Unterstützung durch

Prof. Dr. Matthias Siegmann,

Rechtsanwalt am Bundesgerichtshof

„ANGRIFF AUF EUROPA“

Vorwort

Lena Gorelik

Ausschnitte aus dem Tagebuch zum Krieg gegen die Ukraine – der Beginn

Andrej Kurkow

5 Fragen – 5 Antworten

Olga Martynova

Marina Owsjannikowas Halskette

Vladimir Vertlib

In den Dnjepr spucken!

Joshua Groß

Cortisonsonate

Julya Rabinowich

Tagfinsternis

Yevgeniy Breyger

hör dir das an

Kathrin Röggla

Die falschen Leute

Martin Walser

Volha Hapeyeva

Europa als Traum und als Alltag

Jan Wagner

Ein paar Gramm auf der Waage

Georg Trakl

Grodek

Björn Kern

Umweltschutz ist Friedensschutz

Sibylle Lewitscharoff

Reise nach Lemberg

Nora Bossong, Tom Müller, Simon Strauß

Europa am seidenen Faden – Ein Appell des Vereins Arbeit an Europa e. V.

Literatur aus der Ukraine: Rezensionen

Claudia Dathe

5 Fragen – 5 Antworten

Aktuelle Literatur aus und zur Ukraine

Kurzform

LENA GORELIK

Ausschnitte aus dem Tagebuch zum Krieg gegen die Ukraine – der Beginn

24.02.2022

Durch meine sowjetische Kindheit ziehen sich Bilder von Panzern, die Straßen hinauf rollen, und mein heutiges Ich versucht, den Ursprung dieser Bilder zu ergründen: Ist es der 9. Mai, der „Tag des Sieges“, an dem ich an der Hand meines Vaters, in feinste Kleidchen gepresst, mit Flagge in der Hand zur Parade marschierte, um die Panzer rollen und die Soldaten im Gleichschritt marschieren zu sehen; sind es Bilder vom 9. Mai, die ich aus dem Fernsehen kenne? Sind das Bilder aus dem Afghanistan-Krieg, zu denen ich immer sofort diese russischen Worte höre, „наши мальчики“, in meiner Erinnerung sprach man immerzu von „unseren Jungen“, die in Afghanistan getötet wurden oder versehrt zurück kamen? Sind das die für den Kalten Krieg bereit gestellten Panzer, die Erinnerung daran, dass niemand die großartige sowjetische Armee besiegen kann? Oder sind es Bilder aus dem „Großen Vaterländischen Krieg“, wie der Zweite Weltkrieg in der Sowjetunion und in Russland genannt wird, dessen Gedenken sich durch die Familien und den Alltag zog: In jedem Haushalt Bilder jener, die im Krieg getötet wurden, die Ehre, die wir als Kinder schon den Veteranen gelehrt wurden zu erweisen, die Lieder, die mir mein Vater zum Einschlafen sang, die von Müttern und Frauen handelten, die um ihre Söhne und Geliebten an der Front bangten? In meiner Erinnerung lag im Schmerz und im Gedenken neben dem Stolz, gesiegt zu haben, vor allem das Flehen, dass es nie wieder einen Krieg geben darf.

Nun sitze ich da, sehe Bilder von rollenden Panzern, sehe zu und schaffe es nicht zu begreifen, dass diese Bilder heute und in den vergangenen Tagen gedreht worden sind, dass es gestern Nacht war, dass die Menschen in ukrainischen Städten von Explosionsgeräuschen aufwachten, und dass es ein paar Minuten her ist, dass mir Menschen aus Kiew schrieben, sie seien froh, einen tiefen Keller im Haus zu haben, in dem man sich notfalls verstecken könnte. Sage es mir laut, in der Hoffnung, es so in meinen Kopf hämmern zu können: „Es ist Krieg.“ In Europa ist Krieg, Begriffe wie „einmarschieren“, „Geländegewinne“, „Verteidigung“, „Bodentruppen“ sind aus dem Geschichtsunterricht in unser Heute, ins Jetzt, geknallt, wir werden uns alle diesen Morgen des 24. Februar merken, die ukrainische Regierung ruft alle einsatzfähigen Landsleute zu den Waffen auf. Das heißt, wenn man diese Nachricht in Bilder übersetzt: In diesem Moment verabschieden sich Menschen in Europa von ihren Familien, um sich mit einer Waffe in der Hand in Lebensgefahr zu begeben, weil ihr Land angegriffen wurde.

02.03.2022

Beim ersten Mal entschuldige ich mich. Tue es unsicher, stolpernd, finde nicht die richtigen Worte, weiß auch, dass ich das nicht tun muss, mich entschuldigen, dass es nicht an mir liegt, bleibe hängen in einem zu kurzen Satz. Der ukrainischen Frau helfe ich am Bahnhof, noch zählen wir die Tage, es ist Tag vier nach Kriegsbeginn. Stolpere bereits, bevor ich sie anspreche, weil ich es nur auf Russisch, nicht auf Ukrainisch tun kann, obwohl ich weiß, dass die meisten Ukrainer:innen Russisch verstehen und mindestens ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung es als Hauptsprache sieht. Weiß nicht, was mit dem Russischen in den vergangenen Tagen geschah, ob es in dem Moment, in dem Putins Truppen die Ukraine überfielen, zur Feindessprache wurde, weiß nicht, ob es nicht zum Symbol für russischen, gar noch sowjetischen Imperialismus wurde. Die Frau älter, der Rollkoffer zu schwer, zwei Tüten in den Händen, ein suchender Blick. „Kann ich“, stolpere ich in die Unterhaltung hinein, „vielleicht behilflich sein?“.

Ein paar Minuten später sind wir von mehreren Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind, umgeben, sie sind froh, sich verständigen zu können, wir sind bereits zu siebt, als jemand fragt, wieso ich Russisch spreche. „Ich wurde in Russland geboren“, erkläre ich, und füge diese unsichere Entschuldigung hinzu, „es tut mir so leid, was Putin tut“.

03.03.2022

Vor einer Woche also, seit einer Woche also, seit sieben Tagen Krieg; und in der Ukraine zählen sie vermutlich die Stunden, oder es ist andersherum, und die Zeit hat an Bedeutung verloren, die Wochentage, die Uhrzeiger haben ihren Sinn verloren. Vor einer Woche war es also, dass wir in einer Welt aufwachten, in der sich alles zum Schlechten gedreht hatte, obwohl wir dachten, wir seien von der Pandemie und deren Konsequenzen Einiges gewöhnt. Seit einer Woche Bilder von Panzern und Explosionen, von Menschen, die sich in der Metrostation, die als Luftschutzbunker dient, zusammenpferchen, von Fliehenden, Kinder an und Koffergriffen in den Händen, tränenüberströmte Gesichter. Zwischen den Bildern vermischt sich alles, der Schock, die Verzweiflung, die Ohnmacht, der Aktionismus, und manchmal vermischt die Angst das Damals und das Heute miteinander, und manchmal vermischt sich die Erinnerung mit dem Jetzt. Weil diese Bilder, die wir sehen, die von Kolonnen auf Kyiv zurollender Panzer, an die Bilder aus unseren Geschichtsbüchern erinnern, an die Bilder, die wir vom Zweiten Weltkrieg kennen. Weil die Angst, wenn Putin verkündet, „Abschreckungswaffen“ in Alarmbereitschaft zu versetzen, die aus dem Kalten Krieg ist: Die atomare Bedrohung wird nicht als solche benannt, aber steht dröhnend laut im Raum. Die Ängste, die seit sieben Tagen wachsen, vermischen sich mit der Erinnerung an Angst, vermischen sich mit den Wörtern, die wir aus dem aktiven Wortschatz verbannen wollten, „Aufrüstung“, „einkesseln“, „nukleare Bedrohung“, vermischen sich mit der Tatsache gewordenem Krieg, von dem wir doch so lange riefen „Nie wieder“.

05.03.2022

Die Tage des Krieges zählen, schreiend, wortlos.

Lesend, kopfschüttelnd, weinend. Schreibend, verunsichert, als könnten Worte was. Sehend, schlaflos, manchmal atemlos, manchmal zieht sich die Zeit endlos, in der man darauf wartet, dass ein Wahnsinniger auf die Logik von Sanktionen reagieren soll. Als Mensch lesen, dann wieder kurz als jemand, der in Russland geboren wurde, soll ich schreiben: als Russin, sich schämen. Allen Ukrainer:innen persönlich sagen wollen, wie leid es mir tut, als Mensch. Weil ich Bürgerin eines Landes bin, das von den Gaslieferungen aus Russland profitiert und es deshalb jahrzehntelang vorzog, sich auf mahnende Worte zu beschränken, und sich manchmal zu Sanktionen bereit zu erklären, über die der Wahnsinnige vermutlich lächelte, von dem man sagt, die Toilettenschüsseln in seinen Häusern seien aus Gold. Weil wir alle zu viel im Jetzt leben, zu wenig von früher in die Zukunft übersetzen, obwohl wir doch so viel wissen, obwohl uns doch genügend Historiker:innen, Wissenschaftler:innen auf Zusammenhänge hinweisen; weil wir selten mehr sehen als die direkte Welt um uns herum und weil wir unseren politischen Aktivismus zu häufig auf Statements in sozialen Medien beschränken, der uns als richtige Haltung in Form von Herzchen aus der eigenen Blase bestätigt wird. Um dann, wie kleine Kinder, die Münder erstaunt aufzureißen und nicht mehr zu zu bekommen: Was, Katastrophen ereilen die Welt?

Die Tage des Krieges zählen, an einem der Tage, war es vier war es sieben, das Zimmer streichen. Weil man es bereits frei geräumt hatte, weil die Farbe im Zimmer steht, weil es geplant war, ich vermeide die Worte: weil das Leben weiter geht. Sich schämen, dieser Worte, der gelben Farbe an der Wand, während andere nicht das Privileg haben, etwas anderes zu tun, als die Tage, die Stunden, die Minuten des Krieges zu zählen. Die Nachrichten laufen im Hintergrund, während die gelbe Farbe tropft, während Panzer rollen, während geschossen wird, während Gebäude explodieren, während. Sich die Hände waschen, um aufs Handy schauen zu können: Neue Nachrichten zu möglichen Verhandlungen, weiteren Sanktionen, Nachrichten von Bekannten, die sich aus der Ukraine melden, und wenn sie sich nicht melden, die Stunden zählen.Vielleicht dieses Privileg aussprechen müssen, damit es nicht wieder zu einer Selbstverständlichkeit verkommen kann: Dass das Leben weiter geht, während es das für andere nicht tut. Sich dessen schmerzhaft gewahr werden, um aktiv werden zu können.

08.03.2022

„Wir haben ein neues Schimpfwort“, sagen die Kinder, „jemand ist so ein Putin!“, und einmal spricht eines von ihnen von dem Krieg, den Russland führt. Ich weiß, ich bin aufgebracht, als ich den Unterschied zwischen „Putin“ und „Russland“ erkläre, die Ruhe ist, seit ich die Tage des Krieges zähle, verschwunden; ich weiß nicht, wie sie wieder kehren kann. Wir wissen, Kriege hören nicht mit einer Waffenruhe auf, weil sie sich durch Lebensläufe ziehen und historisches Erbe bilden, wir wissen, dass sie Folgen haben, und manchmal vergessen wir jene, für die sie das länger tun als für uns.

LENA GORELIK, 1981 in St. Petersburg geboren, kam 1992 mit ihrer Familie nach Deutschland. Mit ihrem Debütroman Meine weißen Nächte (2004) wurde die Scheffel-Preisträgerin von 2001 bekannt und mit ihrem Roman Hochzeit in Jerusalem (2007) war sie für den Deutschen Buchpreis nominiert. Für den Roman Die Listensammlerin (2013) wurde ihr der Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag verliehen. Ein weiterer Roman Mehr Schwarz als Lila wurde für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Zuletzt erschien ihr Roman Wer wir sind (2021), der mit dem Preis „Text und Sprache 2022“ des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet wurde. Die Publizistin und Autorin lebt in München.

www.lenagorelik.de

ANDREJ KURKOW

5 Fragen – 5 Antworten

allmende:In Ihrem aktuellen Sachbuch Vermessung des Krieges (2022) erzählen Sie von den Einzelschicksalen der Menschen, die zum Teil Nächte in U-Bahn-Schächten verbringen mussten, da es dort für sie sicherer ist als in der eigenen Wohnung. Welche Erlebnisse haben Sie selbst gemacht?

Andrej Kurkow: I experienced the most dramatic events at the very beginning of the war. I still remember the shock of the first day of the war on February 24th. It was then that my wife and I and our friend, the English writer and journalist Lily Hyde, went to check the nearest bomb shelters. On the second day of the war, we were leaving Kyiv in a western direction and stood for hours in a traffic jam of thousands and thousands of cars with license plates from all the eastern and southeastern regions. At that time, on the right side of the highway, ten kilometers from the traffic jam, there was an endless battle for the town of Gostomel, where a huge Russian force landed. Suddenly, shots sounded from the left, and only after a while we realized that it was our artillery firing. That is, the shells flew towards Gostomel above the road, above us. Ten days later, when I first left the warring Ukraine for Europe to hold fundraising events, I had to stand at night in a huge queue of cars with refugees in front of the Uzhgorod checkpoint. There was a Gazelle truck in front of my car. It was minus 5–7 outside. The driver of the Gazelle now and then opened the door of the van and a child’s cry could be heard from there. It turned out that he took out 15 children of different ages from Borodyanka, town near Kyiv which had already been captured by Russian troops. The cargo van had no windows, and it was cold and stuffy. The driver opened the doors to let in fresh air. But along with the air, the cold got there and the children already wrapped in blankets and clothes became even colder. In those days, refugees stood in line at the border for up to 5 days.

allmende:Sie haben an anderer Stelle erzählt, dass in den besetzen Städten die freie Meinungsäußerung eingeschränkt ist und Personen, die sich gegen die Regierung stellen, vorgeladen werden und zum Teil nicht mehr zurückkehren. Welche Erfahrungen haben Sie als ukrainischer Autor, der sich bereits offen gegen diesen Krieg und Putin geäußert hat, gemacht?

Andrej Kurkow: A month ago, sometimes it was possible to get through to friends and colleagues who were under occupation. And they talked about what was happening in Melitopol, Kherson, Nova Kakhovka. But then the Russian occupation authorities completely cut off Ukrainian mobile communications and the Internet. And since then, I could not get through to anyone else in the occupied South of Ukraine. On the first day of the war, a friend called me and advised me to urgently leave Kyiv. He made it clear that if Kyiv was captured by Russian troops, I would be in danger. In fact, I think the same danger has threatened and threatens all patriotic Ukrainian writers and intellectuals. According to recent reports, it turned out that the Ukrainian photographer and journalist Max Levin was purposely captured, tortured and shot. The same thing happened in Mariupol with the Lithuanian documentary filmmaker who made the film “Mariupolis” – he was also captured by the Russian military and soon shot. My family and I first moved to Lviv, then to Transcarpathia, where the danger was and is much less than in other regions.

allmende: