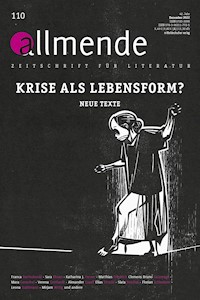

Allmende 110 – Zeitschrift für Literatur E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Wir leben seit Jahren in einer permanenten Krise: Klima, Corona, Krieg, ökonomische Zeitenwende und die „Neuordnung“ der Welt durch die großen Mächte. Die Atombombe ist wieder eine politische Drohgebärde, der russische Aggressor wütet auf europäischem Boden in der Ukraine. Die Kriege in Syrien, Sudan und anderswo begleiten uns und werden kaum noch registriert. Der Zusammenbruch der Wirtschaft in Sri Lanka zeigt die Grenzen der ökonomischen Bereicherung durch die Autokratien auf. Wie reagiert die Literatur auf diese realen Szenarien? Wie manifestiert sich das Krisenbewusstsein in den aktuellen Texten der Autor*innen? Die neue Ausgabe der „allmende“ versammelt Stimmen der jüngeren Generation, die deutlich werden lassen, was es heißt, mit der Krise zu leben und zu schreiben. Mit Beiträgen von: Sara Ehsan, Katharina J. Ferner, Matthias Friedrich, Verena Gotthardt, Alexander Graeff, Slata Roschal, Florian Schlederer, Leona Stahlmann, Mirjam Wittig und zahlreiche andere jüngere Autor*innen. Internet: www.allmende-online.de

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 133

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Existenz ist der Nichtexistenz immer vorzuziehen. Sie beinhaltet immerhin die Möglichkeit von Glück.

Leona Stahlmann

Die Krisen halten an und überlagern sich, so als wenn sie denen Recht geben wollen, die sich als „Letzte Generation“ begreifen. Klima, Pandemie, Terror und Krieg, der jetzt auch Europa erreicht hat und das mit voller Brutalität. Wir sind in der Postdemokratie angekommen. Während anderswo aufbegehrt wird, mit der eigenen Existenz, bis zum Letzten, scheinen viele nicht begriffen zu haben, was es zu verteidigen gilt. In Belarus hat der Staatsterror gesiegt, seit Monaten sitzen Frauen und Männer in Haft, die endlich demokratisch leben wollen, so wie auch in Russland, und selbst in China formiert sich Widerstand. Im Iran lassen sich die Frauen von den patriarchalischen Mullahs und ihrer gewaltsamen Doppelmoral immer weniger einschüchtern. Wir können nur respektvoll staunen, uns solidarisieren und helfen, so wie wir es eindrucksvoll mit der ukrainischen Bevölkerung seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine praktizieren.

Und die Literatur? Ist sie auch in der Krise? Zunächst sind für die deutschsprachige Literatur die Auswirkungen der Corona-Jahre festzustellen. Zwar wird mehr gelesen, aber die unmittelbare Begegnung mit den AutorInnen beginnt erst wieder zögerlich. Das gilt auch für Museen, Theater, Konzerte und Kinos. Kultur, so scheint es, verliert weiter an gesellschaftlicher Bedeutung. Der notorische Hinweis auf die Relevanz von Kultur gerade jetzt wird da kaum genügen.

Was die Pandemie allerdings ebenfalls verändert, das sind die Inhalte der Literatur. Leona Stahlmann konstatiert, dass es „mehr Bedarf für neue Geschichten als je zuvor“ gibt. Die „Narrative der letzten Jahrhunderte“ laufen aus. Grund genug danach zu fragen, wie die jüngeren SchriftstellerInnen die Krisen erfahren und wie sie diese literarisch verarbeiten. Was erwarten die jüngeren SchriftstellerInnen von der Zukunft? Was ist der Antrieb ihres Schreibens?

Wir danken allen BeiträgerInnen für Ihre Mitarbeit, die Texte und für geduldige Antworten auf Fragen in unseren Interviews. Sehr dankbar sind wir der in Halle wirkenden Künstlerin Franca Bartholomäi, die uns für diese Ausgabe der allmende neueste Druckgrafiken zur Verfügung gestellt hat.

Hansgeorg Schmidt-Bergmann

Matthias Walz

allmende Nr. 110Dezember 2022 • 42. Jahr

RedaktionHansgeorg Schmidt-BergmannMatthias Walz

Herausgegeben von Hansgeorg Schmidt-Bergmannim Auftrag der Literarischen Gesellschaft, Karlsruhe

Literarische GesellschaftPrinzMaxPalais • Karlstr. 1076133 KarlsruheTelefon: +49 (0) 721 [email protected]

Verlagmdv Mitteldeutscher Verlag GmbHAm Steintor 2306112 Halle (Saale)

Telefon: +49 (0) 345 233 22-0Telefax: +49 (0) 345 233 [email protected]

Gesamtherstellungmdv Mitteldeutscher Verlag GmbH

Bezug & Abomdv Mitteldeutscher Verlag GmbHTelefon: +49 (0) 345 233 22-0Telefax: +49 (0) 345 233 22-66

Eine Kündigung ist innerhalb eines Vierteljahresnach Lieferung des letzten Heftes möglich.

PreiseEinzelbezug 12,00 €/12,40 € (A)/16,80 sFrAbobezug 10,00 €/10,80 € (A)/14,70 sFrepub 9,49 € / 9,80 € (A) / 13,30 sFr

allmende erscheint 2 × jährlich

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträgeund Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen desUrheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung desVerlages.

Für unaufgefordert eingesandte Manuskripteübernehmen wir keine Gewähr.

ISSN 0720-3098Einzelbezug: 978-3-96311-770-1Abobezug: 978-3-96311-771-8epub: 978-3-96311-772-5

Franca Bartholomäi: Balance, 2020, Holzschnitt, Druckmaß 42 × 30 cm

Franca Bartholomäi: © Matthias Ritzmann

Hansgeorg Schmidt-Bergmann: © FotoFabry

Matthias Walz: © MLO

Franca Bartholomäi: KAPUTTMACHEN, 2020/21, Holzschnitt, 90 × 115 cm

Katharina J. Ferner: © Mark-Daniel Prohaska

Franca Bartholomäi: Brandstifter, 2021, Holzschnitt, Druckmaß 28 × 34 cm

Florian Schlederer: © Heribert Corn/Zsolnay

Franca Bartholomäi: HORIZONT (Am Tag danach), 2009, Holzschnitt-Diptychon, zweimal 65 × 94 cm: © Jürgen Domes

Alexander Graeff: © Sarah Berger

Fotografie aus der Serie „Mit bebenden Händen“: © Verena Gotthardt

Fotografie aus der Serie „Mit bebenden Händen“: © Verena Gotthardt

Verena Gotthardt: © Sima Prodinger

Fotografie aus der Serie „Mit bebenden Händen“: © Verena Gotthardt

Franca Bartholomäi: EQUUSATION (Angriff), 2015 Holzschnitt, 21 × 30 cm

Mirjam Wittig: © Stefan Klüter

Franca Bartholomäi: Vorm Ende der Stille, 2019, Holzschnitt, 42 × 60 cm

Mara Genschel: © Annette Mück

Franca Bartholomäi: Die Entscheidung (Doppelgängerin), 2011, Holzschnitt-Diptychon, zweimal 67 × 97 cm

Slata Roschal: © Ammy Berent

Franca Bartholomäi: BELLA BELA (Kurzhaarkind), 2021, Holzschnitt, 60 × 90 cm

Leona Stahlmann: © Niklas Hoffmann

Franca Bartholomäi: Mitternachtsstunde, 2018, Holzschnitt, 60 × 120 cm

Elias Hirschl: © Petra Weixelbaum

Franca Bartholomäi: TOTLAND (Augen), 2009, Holzschnitt, 25 × 33 cm

Clemens Bruno Gatzmaga: © Julius Erler

Franca Bartholomäi: STILLES VOLK (Mädchen mit Wolke), 2006, Holzschnitt, 23 × 30 cm

Sara Ehsan: © Titus Tamm

Franca Bartholomäi: Kante, 2020, Holzschnitt, 42 × 60 cm

Barbara Honigmann: © MLO

Thomas Thiemeyer: © privat

Ana Marwan: © Una Rebić

Emine Sevgi Özdamar: © Heike Steinweg, SV

Serhij Zhadan: © Ekko Schwichow, SV

Jan Faktor: © Joachim Gern

Andrej Kurkow: © Fotowerk Aichner

Dank für die großzügige Unterstützung an

Prof. Dr. Matthias Siegmann, Rechtsanwalt am Bundesgerichtshof

KRISE ALS LEBENSFORM? NEUE TEXTE

Katharina J. Ferner

„Achtung: Literatur! Von der Sehnsucht nach dem ungestörten Schreiben.“

5 Fragen – 5 Antworten

Florian Schlederer

„Flüsterasphalt“

„Das Blatt im Wind“

„Das Gute und das Große Geld“

5 Fragen – 5 Antworten

Alexander Graeff

10 unveröffentlichte lyrische Texte

Verena Gotthardt

„von gestern“

5 Fragen – 5 Antworten

Mirjam Wittig

5 Fragen – 5 Antworten

Mara Genschel

„Midlife Prosa“

5 Fragen – 5 Antworten

Slata Roschal

Leona Stahlmann

5 Fragen – 5 Antworten

Elias Hirschl

„Die Objektsprache“

5 Fragen – 5 Antworten

Clemens Bruno Gatzmaga

„Jenseits des Buhnenkessels“

5 Fragen – 5 Antworten

Sara Ehsan

„ich stehe vor dem Spiegel“

„Akzeptanz, Respekt, Fluidität und Genderfuck. Ein Interview mit jungen queeren und lesbischen Erwachsenen“

Rezensionen

kurzform

KAPUTTMACHEN, 2020/21, Holzschnitt, 90 x 115 cm

KATHARINA J. FERNER

Achtung: Literatur! Von der Sehnsucht nach dem ungestörten Schreiben.

Als ich noch zur Schule ging war Literatur für mich bereits breiter aufgefächert, als für die meisten. Erstens, beinhaltet der österreichische Deutschunterricht nicht allein die deutschsprachige Klassik, sondern bespricht glücklicherweise auch zeitgenössischere Werke aus den eigenen Reihen. Zweitens bekam ich durch die Wahl des zusätzlichen Literaturschwerpunkts weitreichende Einblick in die reale Lesungswelt. Ein Gewinn, der mein Verständnis dafür, was Schreiben eigentlich bedeutet, vielleicht früher prägte, als andere Autor:innen. Viele Jahre lang setzte ich außerdem den Begriff zeitgenössisch der Bedeutung von lebend gleich und richtete danach mein Leseverhalten aus. Die Begegnung war eine andere, die Lebenswelten schienen mir näher, brennender und das empfinde ich teilweise noch heute so.

Woher kommt dann die Inspiration?

Wir inspirieren uns selbst. Wenn ich nicht schreiben kann, greife ich zu Büchern inspirierender Frauen. Ingeborg Bachmann, Ilse Aichinger, Sylvia Plath, Mascha Kaléko. Ich suche mich zwischen ihren Worten, finde Halt darin. Ich verlasse meine Komfortzone. Spreche mit Kolleg:innen. Wir arbeiten alle unterschiedlich und doch gleich. Ich bewundere, wenn es jemand den ganzen Tag am Schreibtisch aushält. Andere bewundern mich für dasselbe. Wir arbeiten unbewusst. Wir tauschen uns aus. Es gibt Tage, an denen ich in meinem Lieblingscafé Zuflucht suche. Aber da sitzen schon drei, die ich kenne und hacken in ihre Laptops. Wir begrüßen uns knapp. Wir sprechen nicht darüber, woran wir arbeiten. Darüber können wir sprechen, wenn wir uns später auf der Straße begegnen, wenn wir den Laptop zugeklappt haben, vielleicht sogar im Rahmen einer Veranstaltung. In diesem Moment aber beherrscht meinen Kopf nur der Gedanke: bitte jetzt nicht ansprechen.

Denn hat man erst einmal die Textbausteine im Kopf, ist die Schreibruhe vorhanden, darf sie durch nichts mehr unterbrochen werden. Das Gemurmel im Kaffee kann zu einem Klangteppich werden. Wovon wir aber auch als Schreibende oft unterbrochen werden, abgesehen vom Außenleben, sind die eigenen Smartphones und dringliche Terminanfragen. Die Erwartungen, Dinge sofort zu beantworten oder umgehend zu liefern. Das literarische Schreiben, das scheinen manche zu vergessen, ist der Erstellung eines Gebrauchstextes nicht gleichzusetzen. Es passt nicht immer in Fristen- und Zeichenrahmen. Natürlich gehen wir Kompromisse ein, halten uns an Normseiten, bewegen uns in einem Rahmen. Aber oft würde ein wenig Vertrauen in die Schreibenden schon ausreichen. Es ist schließlich unsere Arbeit.

Was mich gleich zur nächsten Frage führt. Tragen Schreibende noch jenes Getriebensein in sich, das ihnen oft zugesprochen wird? Ist das Schreiben noch eine innere Notwendigkeit oder gehen dem nun fundierte Ausbildungen voraus? Ich glaube, dazu gibt es viele Wahrheiten, die jede auf ihre Weise stimmen. Es gibt Texte, die einen fordern, die einen vielleicht sogar selbst in eine Krise stürzen oder diese beim Lesen auslösen können. Es gibt Texte, die vorwiegend unterhalten, die sprachlich scharf sind, die im Gedächtnis bleiben. Es gibt Texte, die sind so aktuell, dass sie nach Erlöschen der Situation wieder in Vergessenheit geraten.

Selbstverständlich gibt es gesellschaftliche, politische, weltbewegende Themen, die sich in den Vordergrund drängen. Manchmal fallen auch sie unter die Kategorie der inneren Notwendigkeit. Man kann über ein Ereignis, eine Weltlage nicht schweigen, man will und muss schreibend etwas einwenden, sich äußern. Sei es gegen den Krieg, zur Klimakrise, zur Pandemie. Manchmal wird eine starke Position gefordert. Doch wie kann ich mich als Einzelperson verorten, aus welcher Situation heraus sprechen ich? In meinem Fall, weiße Europäerin, mittleres Alter, Pronomen she/her. Keine Triggerwarnung vor dem Text. Außer vielleicht. Achtung: Literatur! Kann ich literarisch andere Pronomen, Geschlechter, Identitäten annehmen? Ich denke schon. Muss ich meine persönliche Meinung immer in mein Schreiben mithineinnehmen? Ich finde nicht.

Als Autor:innen treten wir heute oft aus unseren Texten hervor, werden vor sie gezerrt, sollen ihrer öffentlichen Deutung beiwohnen. Das kann schön sein, aber auch zermürbend. Und wieder läuft man Gefahr, vom Wesentlichen abgelenkt zu werden: dem Schreiben an sich. Manchmal habe ich es satt, mich ständig erklären zu müssen. Stellung zu meinen Texten zu beziehen. Ich will einfach schreiben. Ich will auch davon leben. Aber denke ich daran, ob sich Liebesgedichte gut verkaufen werden, wenn ich sie schreibe? Natürlich nicht. Ich schreibe sie aus der Liebe heraus. Aus dem Gefühl, der Sprache, um berührt zu werden und im besten Fall auch zu berühren. Schreiben kann auch Genuss sein. Ein Luxus ab und an. Gleichzeitig ist es eine Grundlage. Es ist zunächst etwas sehr Technisches zu dem wir spätestens in der Schule befähigt werden. Eine geistige Beschäftigung wird es erst mit unseren Einflüssen und Gedanken. Was wir dann daraus machen, entscheiden wir zu einem Gutteil selbst. Heute weiß ich: Schreiben, um zu leben, heißt auch vernetzen, heißt in andere Genres blicken, offen sein, Unterstützung annehmen und Unterstützung geben.

Ich vertrete die Meinung, dass Literatur nichts muss, aber vieles vermag. Und wir, die heute Literatur schreiben, bewegen uns in einem traditionsreichen Rahmen, dem wir manchmal nachgeben, den wir brechen, mit dem wir uns auseinandersetzen, genauso wie die Generationen zuvor. Die Spielarten vermischen sich wieder. Wir bewegen uns aus den in vergangenen Jahren vorherrschenden Lesungsformaten heraus, kooperieren mit anderen Kunstsparten, performen, stellen einen Text aus. Das Hervorrgezerrtwerden hinter dem Schreibtisch hat auch gute Seiten. Es geht nicht mehr nur darum, gelesen zu werden. Es geht auch darum, gehört zu werden. Der mediale Einfluss auf das Schreiben lässt nach anderen Formen und Präsentationsmöglichkeiten suchen. Das Geschriebene wird kostbar aufbereitet. Es steht selten für sich. Aber eines ist klar, ist ein Text einmal draußen, lässt er sich nur noch schwer aufhalten. Literatur versendet sich selten. Sie mag durch eine gewisse Schnelllebigkeit in Bedrängnis geraten. Aber sie begleitet uns ständig. Ein Bewusstsein und eine Wertigkeit dafür zu schaffen, ist eine der Aufgaben, die ich mir selbst als Schreibende auferlegt habe. Und wie wir wissen, die Begeisterung für etwas überträgt sich, ist manchmal sogar hochinfektiös.

5 Fragen – 5 Antworten

allmende:Wir leben seit Jahren in einer permanenten Krise: Klima, Corona, Krieg, ökonomische Zeitenwende und die „Neuordnung“ der Welt durch die großen Mächte. Welche Rolle kommt Ihrer Ansicht nach der Literatur in diesen Zeiten zu?

Katharina J. Ferner: Ich denke, die Rolle der Literatur ist immer dieselbe, nur die Verhältnisse ändern sich. Sie hat als Kunstform die Möglichkeit, über Geschichten, Emotionen, sowohl ein Innen, als auch ein Außen zu betrachten und den Lesenden näherzubringen. Sie selbst aber steht für sich.

allmende:Sie gelten als eine der vielseitigsten jungen österreichischen Autorinnen: Sie sind als Schriftstellerin, Moderatorin, Redaktionsmitglied und Performerin tätig und tragen Ihre Poesie in verschiedensten Veranstaltungsformaten offensiv nach außen. Inwiefern hat die Dauerkrise als Lebensform Einfluss auf Ausdrucksformen, mit der Sie Ihre Literatur präsentieren und wie manifestiert sich das Krisenbewusstsein in Ihren aktuellen Texten?

Katharina J. Ferner: Vorab, freut es mich, dass Sie auf die Vielseitigkeit Bezug nehmen. Tatsächlich ist mir die Überschreitung der Genres und der Einblick in verschiedene Kunstrichtungen und die Beförderung dieser sowohl durch eigene Performance als auch durch organisatorische Tätigkeiten ein großes Anliegen. Gleichzeitig erachte ich sie auch als eine Notwendigkeit, um als Poetin freischaffend bestehen zu können. Ich habe das große Glück, dass es mir Freude macht kooperativ zu arbeiten. Die Krisen sind und bleiben ständiger Begleiter der Arbeit und schlägt sich manchmal als Vorausdeutung, manchmal aber auch erst zu einem späteren Zeitpunkt in Texten wieder.

allmende:2021 lasen Sie beim Ingeborg-Bachmann-Preis-Wettbewerb den Prosatext „1709,54 Kilometer“, der in traumartigen Abschnitten immer neue Krisen und Katastrophen skizziert. Politik, Feminismus, Klimabewegung tauchen hier als einzelne Splitter auf, mit denen die Leserin bzw. der Leser konfrontiert werden. Würden Sie den Text heute anders schreiben? Welche Bedeutung hatte für Sie der Auftritt nach einem Jahr des Leerlaufs wegen der Pandemie?

Katharina J. Ferner: Der Text hat mir eine für mich neue Kurzform eröffnet, mit der ich aufgrund der ersten Reaktionen doch zu kämpfen hatte. Mittlerweile bin ich aber überzeugter denn je, dass es genau diese Splitter braucht, die uns ja tagtäglich zugetragen werden, die nachhaltig und ungeordnet auf uns einprasseln und mit denen wir letztendlich lernen müssen umzugehen. Ich würde den Text bestimmt wieder so schreiben. Ich würde aber nicht mehr an diesem Online-Format teilnehmen. Es war ein Aufatmen nach dem Leerlauf, aber der tatsächliche Austausch danach, die tagelange Diskussion über Texte fand in meinem Kreis zwar statt, es fehlte aber die Komponente nach außen, der Austausch mit anderen Autor:innen das Erlebte zu verarbeiten. Gespräche, die sich in so einem Rahmen mit dem interessierten Publikum vor Ort ergeben.

allmende:Ihr 2022 erschienener Gedichtband „krötentage“ dreht sich ganz um das Thema Liebeslyrik und die Vielschichtigkeit und Komplexität dieses Themas. Wie entfaltet sich Liebe in Krisenzeiten? Inwiefern hat sich Ihr Blick auf Liebe verändert?

Katharina J. Ferner: Ohne Liebe geht es einfach nicht. Egal in welcher Form. Und das soll die Vielschichtigkeit im Band ja auch zeigen. Mein Blick hat sich vielleicht bezüglich der Standfestigkeit verändert. Wenn man Liebe aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, beginnt man unwillkürlich die Bedeutung des Wortes für einen selbst zu hinterfragen. Und manchmal verhilft einem das auch zu Klarheit.

allmende:Als Performerin haben Sie sich zu Beginn des 2. Lockdowns ein Projekt mit dem Titel „Homeage“ in Angriff genommen: Den Schriftstellerinnen und Schriftstellern, deren Namen sich auf Salzburgs Straßenschildern finden, wird jeweils eine kleine Hommage gewidmet. Die Texte wurden von österreichischen Autorinnen und Autorinnen beigesteuert und von Ihnen am jeweiligen Ort gelesen. Wie kam es zu diesem Projekt?

Katharina J. Ferner: Das Projekt ist tatsächlich als Gemeinschaftsprojekt mit dem Fotografen Mark Daniel Prohaska entstanden. Wir haben erst mal versucht, einen Ausweg für uns zu finden, eine künstlerische Aufgabe, die uns mit anderen Menschen verbindet, ein physisches Hinausgehen ermöglicht, aber auch ein Ziel dahinter hat. Es sind Autor:innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz vertreten, auch das war uns wichtig. Wenn wir die Grenzen schon so nicht überschreiten durften, dann zumindest auf diese Weise. Wir wünschen uns immer noch eine Fortsetzung in anderen Städten mit den Autor:innen vor Ort. Dafür fehlt aber bisher die Finanzierung.

Katharina J. Ferner, wurde 1991 in Salzburg geboren. Sie studierte Slawistik mit Schwerpunkt Russisch in Wien. 2017 war sie Stadtschreiberin in Hausach, 2019 erhielt sie ein Lyrik-Stipendium im Stuttgarter Schriftstellerhaus. Neben Romanen wie ihrem Debüt Wie Anatolij Petrowitsch Moskau den Rücken kehrte und beinahe eine Revolution auslöste (2015) veröffentlichte sie zahlreiche Gedichte, zuletzt den Lyrikband Krötentage (2022). Mit ihrem Text 1709,54 Kilometer nahm sie 2021 am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teil. Gemeinsam mit Kalinka Kalaschnikow organisiert sie die Lesereihe – das nackte Wort (2022). Ferner lebt als Poetin und Performerin in Salzburg und ist Redakteurin für die Literaturzeitschrift Mosaik. Unter dem Titel