Allmende 111 – Zeitschrift für Literatur E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

Auch für Künstler*innen und Schriftsteller*innen sind aufgrund der Repressionen und Kriege die deutschsprachigen Länder seit Jahrzehnten zum Exilort geworden. Waren es zunächst vereinzelte Künstler*innen, so ist die Zahl die Exilsuchenden in den letzten zehn Jahren erheblich angestiegen. Wir fragen nach den Erwartungen, der Lebensrealität und dem Selbstverständnis in einer global veränderten Welt. Wir fragen auch danach, welche Rolle der Kunst zukommen kann angesichts des Elends der Kriege in der Ukraine und Syrien. Was bedeutet es, der Repression entkommen zu sein, im Iran, Irak, der Türkei, in Belarus und weiteren Staaten und Regimen? Wie wurden die intellektuellen Debatten und die Themen der Literatur verändert?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 125

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Schriftstellerinnen und Schriftsteller leisten Widerstand, setzen sich für Gerechtigkeit und freie Gesellschaften ein. Dafür werden viele verfolgt, bedroht, angegriffen, eingekerkert, verbannt und nicht selten getötet. Solange eine oder einer von ihnen irgendwo nicht frei ist, ist niemand frei.

Najem Wali

Ein Land des Exils ist die Bundesrepublik seit Beginn ihres Entstehens. Das Recht auf Asyl steht festgeschrieben im Grundgesetz. Mit den weltweiten Krisen und der Unterdrückung in vielen Ländern steigerte sich jedoch die Zahl der Exilantinnen und Exilanten. Iran, Irak, Türkei und Syrien können dafür seit den sechziger Jahren stellvertretend stehen. Damit entstand auch eine deutschsprachige Exilliteratur, Rafik Schami steht dafür als ein Beispiel, auch dafür, dass die Literatur von Exilanten ein Teil der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur werden konnte. Die Zahl der Flüchtlinge hat sich seit 2015 potenziert, das gilt mit Blick auf den arabischen und afrikanischen Raum und mit Blick auf die osteuropäischen Länder wie Belarus und natürlich die Ukraine. „Zwischen mir und Damaskus und Aleppo liegen Tausende von Kilometern“, schreibt Widad Nabi, „ein Mittelmeer aus Tränen, die es zu überfluten drohen. Wir haben es überquert, um zu überleben.“ Es ist diese Leiderfahrung, die wir aus den Texten des erzwungenen Exils zumindest erahnen können, auch welcher Anstrengung es bedarf, sich neu einzurichten, eine Gesellschaft erst einmal zu begreifen lernen, allein, mit Partner oder Partnerin, mit Kindern und mit dem traurigen Bewusstsein des Verlustes des Zurückgelassenen. Nabi betont, dass mit jedem Tag ein „zurück“ unwahrscheinlicher wird. Die Distanz zwischen denen, die im Exil leben, und denjenigen, die dortgeblieben sind, wird kaum zu überwinden sein, auch nicht, wenn es zukünftig scheinbar politisch möglich erscheint – die Diktatoren und ihre Schergen haben ihr „Volk“ fest in ihrem Würgegriff, die Gefängnisse sind überbelegt. Man kann gar nicht genug daran erinnern, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller seit Jahren weggesperrt sind, oder wie die ukrainische Schriftstellerin Victoria Amelina durch einen russischen Raketenangriff in diesem Juli getötet worden ist. Sie wollte nicht den Weg ins Exil gehen, sondern berichtete von den „Schlachtfeldern“ in der Ukraine – der Krieg als Thema der europäischen Literatur im 21. Jahrhundert! Gerade deswegen sind die Texte der neuen Exilanten so wichtig, sie dokumentieren die Kraft der Literatur, so ohnmächtig wir auch angesichts der globalen Krisen sind. Daher sind auch literarische Plattformen wie Weiter Schreiben notwendig. Sie vernetzen mit großem Erfolg die Exilautorinnen und -autoren mit den deutschsprachigen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Annika Reich, eine der Initiatorinnen: „Dabei präsentieren wir die Autor*innen als Teil der deutschen Literaturszene und nicht als etwas ihr Äußeres“. Wenn das gelingt, dann gibt es doch noch Hoffnung, der Barbarei zu widerstehen.

Hansgeorg Schmidt-Bergmann

Matthias Walz

allmende Nr. 111

Juli 2023 • 43. Jahr

Redaktion

Hansgeorg Schmidt-Bergmann

Matthias Walz

Herausgegeben von Hansgeorg Schmidt-Bergmannim Auftrag der Literarischen Gesellschaft, Karlsruhe

Literarische Gesellschaft

PrinzMaxPalais • Karlstr. 10

76133 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 721 133-4087

www.literaturmuseum.de

Verlag

mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH

Am Steintor 23

06112 Halle (Saale)

Telefon: +49 (0) 345 233 22-0

Telefax: +49 (0) 345 233 22-66

www.mitteldeutscherverlag.de

Gesamtherstellung

mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH

Bezug & Abo

mdv Mitteldeutscher Verlag GmbH

Telefon: +49 (0) 345 233 22-0

Telefax: +49 (0) 345 233 22-66

Eine Kündigung ist innerhalb eines Vierteljahres nach Lieferung des letzten Heftes möglich.

Preise

Einzelbezug 12,00 €/12,40 € (A)/16,80 sFr

Abobezug 10,00 €/10,80 € (A)/14,70 sFr

epub 9,49 € / 9,80 € (A) / 13,30 sFr

allmende erscheint 2 × jährlich

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes bedarf der Zustimmung dess Verlages.

Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr.

ISSN 0720-3098

Einzelbezug: ISBN 978-3-96311-847-0

Abobezug: ISBN 978-3-96311-848-7

epub: ISBN 978-3-96311-849-4

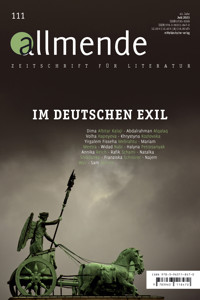

Quadriga auf dem Brandenburger Tor: © picture alliance / ZB | Arno Burgi

Franziska Schnürer: © privat

Hansgeorg Schmidt-Bergmann: © FotoFabry

Matthias Walz: © MLO

Franziska Schnürer: AUFLÖSUNG, 2014, Zusammengesetzter Holzschnitt, 100 × 150 cm

Rafik Schami: © privat

Rafik Schami: © privat

Rafik Schami: © privat

Rafik Schami: © MLO

Rafik Schami: © Root Leeb

Rafik Schami: © Arne Wesenberg

Franziska Schnürer: NEUE ALTE MUSTER, 2017, Holzschnittcollage, 100 × 70 cm

Yirgalem Fisseha Mebrahtu: © privat

Franziska Schnürer: PLUSSIEBEN (GEISTER VII), 2018, Schablithographie Kleingraphik, 30 × 45 cm

Natalka Sniadanko: © Katheryna Slipchenko

Franziska Schnürer: RESTENERGIEN II, 2018, Schablithographie, 30 × 40 cm

Volha Hapeyeva: GESTERN WAR ALLES ANDERS, 2023, Monotypie. Acryl auf Papier, 29,7 × 21 cm

Volha Hapeyeva: BLÜTENSTAND, 2023, Aquarell, 29,7 × 21 cm

Volha Hapeyeva: MORGEN, 2023, mixed Media, 29,7 × 21 cm

Volha Hapeyeva: VOGEL, 2022, Kohle, 15 × 23 cm

Volha Hapeyeva: IM ABSTAND, 2022, Aquarell, 14,8 × 21 cm

Volha Hapeyeva: © Claudia Stranghöner

Franziska Schnürer: INSOMNIA 1, 2018, Bleistift, 50 × 70 cm

Café: © Heike Steinweg

Arbeitsplatz Widad Nabi: © Heike Steinweg

Widad Nabi: © Heike Steinweg

Widad Nabi: © Heike Steinweg

Franziska Schnürer: SPIEGEL 2, 2020, Schablithographie (3er Auflage), 13 × 19 cm (Druck)

Annika Reich: © Heike Steinweg

Franziska Schnürer: SPIEGEL 3, 2020, Schablithographie, 13 × 19 cm (Druck)

Dima Albitar Kalaji: © Juliette Moarbes

Franziska Schnürer: SPIEGEL 4, 2020, Bleistiftzeichnung, 20 × 25 cm

Abdalrahman Alqalaq: © privat

Franziska Schnürer: RÜCKZUG, 2022, Bleistiftzeichnung, 20 × 25 cm

Mariam Meetra: © privat

Franziska Schnürer: WIRRUNGEN1, 2023, Linolschnitt 3er Auflage, 30 × 42 cm (Druck)

Khrystyna Kozlovska: © privat

Halyna Petrosanyak: © Juri Rylchuk

Franziska Schnürer: XPARIETINA, 2022, Bleistiftzeichnung, 70 × 100 cm

Aubrey Beardsley: A Platonic Lament, 1894

Sam Zamrik: © Paula Winkler

Franziska Schnürer: PATIENCE, 2015, zusammengesetzter Holzschnitt, 240 × 260 cm

Najem Wali: © Emanuela Danielewicz

Jagoda Marinic: © christian-dammert.de

Anna Baar: © Johannes Puch

Gerhard Henschel: © Jochen Quast

Maria Stepanova: © Ekko von Schwichow/Suhrkamp Verlag

Esther Kinsky: © Heike Steinweg/Suhrkamp Verlag

Jan Faktor: © Joachim Gern

Lutz Seiler: © Heike Steinweg/Suhrkamp Verlag

Fridolin Schley: © Juliane Brückner

Judith Zander: © Sven Gatter

Slata Roschal: © Ammy Berent

Juri Andruchowytsch: © Stefan Klüter/Suhrkamp Verlag

Abbas Khider: © Peter-Andreas Hassiepen

Michael Krüger: © Foto Meinen /Suhrkamp Verlag

Victoria Amelina: © Osabadash, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Dank für die großzügige Unterstützung an

Prof. Dr. Matthias Siegmann,Rechtsanwalt am Bundesgerichtshof

IM DEUTSCHEN EXIL

Rafik Schami

Meine sechste Erzählschule

Fragen – Antworten

Yirgalem Fisseha Mebrahtu

Fülle blieb mir versagt

Fragen – Antworten

Natalka Sniadanko

Unterwegs mit Koffern voll Angst

Fragen – Antworten

Volha Hapeyeva

protokoll „ELILENTI“

Fragen – Antworten

Widad Nabi

Ich schreibe euch aus dem Exil

Fragen – Antworten

Annika Reich

Fragen – Antworten

Dima Albitar Kalaji

Forced Displasment.

Zwangsentwurzelung

Fragen – Antworten

Abdalrahman Alqalaq

Die Halboktave des Deutschkurses B2

Fragen – Antworten

Mariam Meetra

Die Heimat war deine Brust

Fragen – Antworten

Khrystyna Kozlovska

Ich war zu spät

Kleine Ra

Halyna Petrosanyak

Compressio

ohne Titel

Gespräch zwischen Halyna Petrosanyak und Khrystyna Kozlovska

Sam Zamrik

Liebste

Fragen – Antworten

Najem Wali

Neues Warnmärchen von Scheherazade

Fragen – Antworten

Rezensionen

kurzform

FRANZISKA SCHNÜRER: AUFLÖSUNG, 2014, Zusammengesetzter Holzschnitt, 100 x 150 cm

RAFIK SCHAMI

Meine sechste Erzählschule

Literatur produzieren in einer fremden Sprache

Darüber habe ich viel geschrieben.1 Im Grunde wollte ich nicht auf Deutsch schreiben, denn ich hatte ja eine (als berechtigte Hoffnung perfekt getarnte) Illusion nach Deutschland mitgebracht:

Die Emigrantenliteratur hat in den arabischen Ländern, vor allem aber in Syrien, dem Libanon und Ägypten, einen hohen Stellenwert. Wegen des Hungers nach Brot, Freiheit und Gerechtigkeit unter den Osmanen emigrierten tausende Araber nach Nord- und Südamerika. Dort entstanden starke arabische Gemeinden mit eigenen Zeitungen und eigener Literatur. Khalil Gibran ist der weltbekannteste unter Hunderten von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die im Ausland lebten, aber immer auf Arabisch schrieben. Sie konnten ihre Werke ungehindert in Kairo, Beirut, Bagdad oder Damaskus veröffentlichen. Das war die Grundmauer meiner Hoffnung. Ich würde in Deutschland in Freiheit leben und in Arabien veröffentlichen.

Doch die arabischen Diktaturen lernten schnell. Man unterschätzt sie, aber auch ein erfolgreich putschender Unteroffizier, der gerade noch seinen Namen richtig schreiben kann, kann nach einiger Zeit und mit einem Stab lupenreiner opportunistischer Experten sowie mit der „Entwicklungshilfe“ aus dem damaligen Ostblock und dank der Gleichgültigkeit des Westens Entscheidungen treffen, die seine Herrschaft unantastbar machen. Eine dieser Maßnahmen ist die Einigung mit den anderen arabischen Diktatoren, jedwede Literatur von Exilanten zu verbieten.

Jahrelang versuchte ich meine Hoffnung zu retten. Ich habe Manuskripte verschickt und kaum Antworten bekommen. Ein ägyptischer Verleger, dem ich meinen späteren Welterfolg Erzähler der Nacht geschickt habe, war immerhin ehrlich. Er sagte mir auf der Frankfurter Buchmesse:

Rafik Schami als Zehnjähriger.

Chemiestudium in Heidelberg: Rafik Schami (in der Mitte sitzend) im Doktoranden-Team der Universität. Abschluss des Studiums 1979 mit der Promotion.

„Der Roman ist gut, aber Sie sind Syrer, warum veröffentlichen Sie nicht in Syrien? Wir wollen die Beziehung unseres Verlags zu Syrien nicht verderben.“

Die Verlage unter einer Diktatur werden ein Teil von ihr. Lassen Sie sich nicht täuschen, ein irakischer „Exilautor“, der in Damaskus veröffentlicht, ist kein Exilautor, sondern Anhänger des Assad-Regimes, das mit Saddam Hussein verfeindet war. Auch syrische oder ägyptische Islamisten, die in Saudi-Arabien das mörderische Könighaus loben, sind keine Exilautoren, sondern charakterlose Menschen, die nur die Stiefel eines anderen Herrschers lecken.

Es vergingen Wochen, bis ich den Hass wieder aus meinem Herzen vertreiben und nüchtern nach einer Lösung suchen konnte. Sie lag eigentlich auf der Hand: Ich lebte in Deutschland, und eine Rückkehr würde in absehbarer Zeit nicht möglich sein. Meine Freundinnen und Freunde sprachen mit mir Deutsch, unabhängig von ihrer Nationalität. Worauf sollte ich warten?

Also beschloss ich, auf Deutsch zu schreiben. Ich promovierte in Heidelberg im Fach Chemie, aber ich wollte mehr als das wissenschaftliche oder das alltäglich gebrauchte Deutsch verwenden können. Ich hatte eine große Aufgabe, ich wollte die arabische mündliche Erzählweise mit all ihrem Reichtum, ihren vielen Möglichkeiten und frei von Kitsch ins Deutsche übertragen. Literatur schreiben heißt, den höchsten Anspruch an die Sprache zu stellen.

Die beste Methode zum Speichern eines Textes, einer chemischen Formel oder fremdsprachiger Wörter besteht darin, sie mit der Hand ab- oder aufzuschreiben. Mit den Augen allein gelingt das in der Regel nicht. Deshalb plädiere ich auch dafür, Handschrift in den Schulen beizubehalten und zu fördern.

Ich nahm mir also die Buddenbrooks vor, nach der Meinung vieler damaliger Freunde Thomas Manns bester Roman. Mich faszinierte er, weil er ein für mich wichtiges Thema berührte, das ich später vor allem in meinem Roman Die dunkle Seite der Liebe behandelt habe, wo ich vom Verfall der arabischen Sippe erzähle. Ich schrieb den Roman Satz für Satz ab, hielt immer wieder inne und fragte mich, wie der Autor die Atmosphäre mit so wenigen Adjektiven erzeugt hat. Arabisch lebt von den Adjektiven. Auf Deutsch dagegen klingen zu viele Adjektive kitschig.

Rafik Schami in Heidelberg schreibend. Seit 1977 schreibt er auf Deutsch. Seine Bücher sind bisher in über 30 Sprachen erschienen.

Woher kommt aber diese Neigung der arabischen Sprache zu Adjektiven? Rainer Malkowski hat darauf eine kuriose und zugleich geniale Antwort gegeben:

„Wir leben im schönen Garten der Adjektive. Licht und Schatten arbeiten an den Erscheinungen die charakterisierenden Abweichungen heraus, die nach Benennung verlangen. Wem die Augen keine Worte mehr stiften, weil er im Nebel, in der Unschärfe lebt, der muss sich mit Gattungszuordnung zufriedengeben. Die Sprache wird substantivisch: Baum, Hund, da drüben, wie es scheint, geht ein Mensch.“2

Als Gegengewicht zu Thomas Manns ewig langen Sätzen wählte ich als Nächstes den Dichter Heinrich Heine, danach diverse Satiren von Kurt Tucholsky sowie auch Das Liebeskonzil von Oskar Panizza, eine giftige Satire gegen die katholische Kirche. Nach vielen kleinen Erzählungen, die ich als Fingerübung abgeschrieben habe, war meine letzte Station die große Autorin Anna Seghers. Ihr Roman Transit ist für mich eines der wichtigsten deutschen Exilwerke. Sie erzählt vom Leid der deutschen Flüchtlinge, die in Marseille festsitzen und versuchen, nach Mexiko zu entkommen, vom endlosen Warten auf eine Rettung. Anna Seghers musste damals selbst in Marseille unendlich lange ausharren, doch der Roman ist mehr als eine Autobiografie.

Fest des Erzählens: Rafik Schami nimmt bei einer Veranstaltung im Konzerthaus Karlsruhe am 21.11.2014 das Publikum mit auf einen poetischen Spaziergang durch Damaskus, seiner Heimatstadt.

Ich begann nach all diesen Übungen meine ersten zwei Romane Eine Hand voller Sterne und Erzähler der Nacht sowie die Kurzgeschichten, die ich mitgebracht hatte, aus dem Arabischen ins Deutsche zu übersetzen. Langsam aber begriff ich, dass mir bei allem Fleiß manche Gebiete der deutschen Sprache nie zugänglich werden würden. Sicher, man kann viele Lücken schließen, doch es gibt, wie ich einmal geschrieben habe, Kämmerlein im Haus der Sprache, die einem immer verschlossen bleiben, wenn man als Kind nicht darin aufgewachsen ist.3 Manche Angeber möchten unbedingt als geniale Ausländer gelten und tun so, als hätten sie erst in Deutschland Deutsch gelernt. Eine kleine Recherche zeigt aber, dass sie das Privileg hatten, entweder eine deutsche Mutter oder schon in frühen Jahren einen deutschen Kindergarten und eine deutsche Schule besucht zu haben.

Ich habe Aramäisch, Arabisch, Französisch und Englisch gelernt, und deshalb war der Zugang zur deutschen Sprache sicher leichter für mich als für jemanden, der nichts als seine Muttersprache kennt. Trotzdem gibt es immer wieder kleine Fehler, die ich allein nicht entdecken kann. Darunter litten z. B. auch der Franzose Adelbert von Chamisso, der auf Deutsch schrieb, und der Pole Joseph Conrad, der seine Romane in englischer Sprache verfasste. Das stellte aber für beide kein Hindernis dar, Weltliteratur zu schaffen.

Bei allem Bedarf an Hilfe im Exil konnte ich von Anfang an den „Mitleidsbonus“ nicht ausstehen. Nein, entweder sollten die Verleger meine Literatur annehmen, oder sie wegen des Inhalts und der Form ablehnen, aber niemals wegen sprachlicher Defizite. Daher habe ich eine Woche nach Beendigung meiner Studien per Anzeige einen Lektor oder eine Lektorin gesucht. Und von da an erschien kein Werk von mir ohne die Korrekturen eines Privatlektorats. All denen danke ich für die Sicherheit, die sie mir schenkten. An erster Stelle Root Leeb und später auch Emil Fadel und heute meiner Lektorin Tatjana Michaelis, die sich schon viele Jahre im Hanser Verlag bewährt hat.

Zurück zu meinen Anfängen. Mit Hartnäckigkeit und vor allem Geduld habe ich zwei mitgebrachte Romane, zwei Sammlungen von modernen satirischen Kurzgeschichten sowie einige magische, märchenhafte Geschichten ins Deutsche übersetzt. Ich begann, sie an Verlage zu schicken, und erntete nur Ablehnungen. Die deutschen Verleger antworten fast immer, auch wenn sie das Manuskript (bzw. die Zusammenfassung und Leseprobe von nicht mehr als zehn Seiten) gar nicht gelesen haben. In diesem Fall waren ihre Antworten verlogen.

„Sehr geehrter Herr Schami, ihr Roman ist sehr schön, leider passt er nicht in unser Programm.“

Dabei warteten diese Verlage mit einem unglaublich diversen Angebot auf, angefangen bei Koch-, Bastel- und Gartenbüchern über Romane, Lyrik und Sachbücher bis hin zu Büchern über die Anarchie. Nur mein Romane passten angeblich nicht hinein.