14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Herbig, F A

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

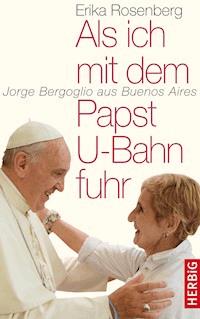

"Jetzt haben Sie alles für das Buch. Ich glaube, jetzt sind Sie damit fertig ..." ("Bueno, ahora tiene usted todo para el libro. Pienso que ahora ya lo termina.") – nein, hier lobt nicht das Lektorat, diese Worte richtete der Papst an die Autorin. Erika Rosenberg ist Franziskus mehrere Male begegnet, schon als dieser noch Erzbischof von Buenos Aires war. Neben Jorge Mario Bergoglios Engagement für die Armen und Unterdrückten hat sie als Jüdin insbesondere sein Einsatz für den interreligiösen Dialog fasziniert. Und so hat sie sich auf den Weg gemacht, in Südamerika ebenso wie in Rom und im Vatikan, um Gespräche mit Familienangehörigen, Freunden, Weggefährten und Mitarbeitern zu führen. Verwoben mit ihren Begegnungen und vielen Hintergrundinformationen ist daraus ein ganz persönliches Porträt dieses so ungewöhnlichen Mannes auf dem Stuhl Petri entstanden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 314

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

© Fotografia Felici, Rom

Bildnachweis: Siehe Angaben unterhalb des Fotos. In allen anderen Fällen: Erika Rosenberg.

Hinweis: Die Zitate aus den beiden Büchern Sergio Rubin/Francesca Ambrogetti: El Jesuita. La historia de Francisco, el Papa argentino. Javier Bergera, Buenos Aires 2010 und Jorge Mario Bergoglio/Abraham Skorka: Sobre el Cielo y la Tierra. Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2010, wurden von der Autorin Erika Rosenberg aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt. Gleiches gilt für Predigt- und Homilientexte des damaligen Erzbischofs, die ihr von Bischof Rubén Oscar Frassia zur Verfügung gestellt wurden.

Besuchen Sie uns im Internet unter

www.herbig-verlag.de

© für die Originalausgabe und das eBook: 2015 F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel

Umschlagfoto: Fotografia Felici, Rom

eBook-Produktion: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten

ISBN 978-3-7766-8211-3

Dank

Dieses Buch widme ich vor allem Papst Franziskus, meinem Mann Dr. José Rosenberg, meinem Sohn Dr. Eric Rosenberg und seiner Familie, Myriam, Facundo und Matthias Rosenberg, sowie meinen treuen und loyalen Gefährten Axel und Daphne.

Mein besonderer Dank gilt: Bischof Rubén Oscar Frassia, Sr. Oberin Veronica Negri und Sr. Cloti Carreras, Pater Guillermo Karcher, Dr. Virna Bergoglio, María Inés Narvaja, Brigitta Grün, Rabbi Abraham Skorka, Prof. José María del Corral, Dr. Santiago de Estrada, den Patres Quique und Miguel, Pater Gustavo Carrara, Pater Guillermo Torres, Pater Pepe, Pater Alejandro Russo, Luis Liberman, Omar Abboud, Harald Zintl, Detlev Staude, Raimund Mader, Sandra Gref, Mutter Hilde Daurer von den Franziskanerinnen von der Christlichen Liebe, Hartmannspital in Wien, sowie allen, die mit ihrer Mühe dazu beigetragen haben, aus einer Illusion, aus einem innigen Wunsch ein Buch zu machen. Feliciana, El Polilla, die Mädchen von der Plaza Constitución und die Kinder der Villas werde ich auch nie vergessen.

Ein herzliches Dankeschön auch an meine Verlegerin und Freundin Brigitte Fleissner-Mikorey, meine Lektorin Gabriele Rieth-Winterherbst und das ganze Team des Herbig Verlags.

Nochmals Dank und ich erhebe mein Glas für eine bessere Welt.

Inhalt

Vatikanische Impressionen: Audienzen, Umarmungen, Rosengrüße

Rosen für den Heiligen Vater – Vor verschlossenen Toren – Die Audienz – Denkwürdige Begebenheiten – Ein bisschen Rom für die Seele – Noch einmal Franziskus – Arrivederci, Roma

Ein Papst zum Anfassen

»Olé, olé, Francisco!« – Eine Wahlentscheidung mit Folgen – Bergoglios Kapriolen – Fast ein Sakrileg – Alles so wie früher? – Rubén Oscar Frassia: »Ist es nicht wunderbar, dass in dem Papst Franziskus nach wie vor der alte Pater Jorge steckt?« – Sergio und die Amtseinführung – José María del Corral: »Der Papst ist die Revolution.« – Ein Glücksfall der Geschichte

Die Namenswahl: Zeichen, Versprechen, Programm

Nomen est omen – Der Heilige und seine Minderbrüder – Vom Gestern zum Heute – Santiago de Estrada: »Er wird in der Geschichte Spuren hinterlassen.«

Die italienische Familie: Rechtschaffen, fromm, prinzipientreu

Ein Dorf voller Verwandter – Aufbruch zu neuen Ufern – Ein ganz normaler Junge – Familienbande – Frühe Einblicke ins Arbeitsleben – Erinnerungen – Virna Bergoglio: »Er hat die Begabung, sich um Tausenderlei gleichzeitig zu kümmern.« – María Inés Narvaja: »Wo der Onkel ist, geht es turbulent zu.«

Der Soldat Gottes: In der Nachfolge des Ignatius

Der Ritter und sein geistliches Heer – Dienst am Menschen zum Ruhme Roms – Der »Jesuitenstaat« in Südamerika – Berufung und Ordenswahl – Lehrjahre eines Jesuiten – Provinzial in stürmischer Zeit – Santiago de Estrada: »Quarracino ebnete ihm Schritt für Schritt den Weg nach oben.«

Die Jahre in Buenos Aires: Verbindlich und doch unbeugsam

Vom Ordens- zum Kirchenmann – Soziale Brennpunkte – Nah dran sein am Menschen – Ein Erzbischof in der U-Bahn und im Supermarkt – Mein Thema: Christen und Juden – Weggefährten – Alejandro Russo: »Ämter und Aufgaben haben sich geändert, nicht aber der Mensch.« – José María del Corral: »Den anderen nicht nur tolerieren, sondern lieben.« – Luis Liberman: »Wir nannten ihn Commandante.«

Pater Jorge und die Villas miserias

Leben am Rande der Gesellschaft – Die guten Geister der Slums – Pater Guillermo Torres: »Was die Armen wollen, ist gut für das Volk.« – Pater José María di Paola: »Bergoglios revolutionäre Entscheidungen sind ein Licht der Hoffnung für die Welt.« – Feliciana: »Pater Jorge hat mir gezeigt, dass Gott für alle da ist, nicht nur für die Reichen.« – Pater Gustavo Carrara: »Wir heilen unsere Wunden, wenn wir anderen helfen, die ihren zu heilen.«

Für Menschenrechte und Menschenwürde

Menschliches Treibgut – Im Rotlichtviertel – Isabella: »Wir spürten, dass er auf unserer Seite stand, und bestimmt wird er vieles Böse in der Welt ändern.« – »Waschen wir unsere Hände nicht in Unschuld.« – Demut lernen hinter Gefängnismauern – El Polilla: »Dass er Papst geworden ist, gibt uns mehr Hoffnung und Zuversicht.«

Argentinier aus Überzeugung: Bergoglio und sein schwieriges Vaterland

Profil eines Argentiniers – Das böse Erbe der Kolonialzeit – Sich einmischen als Christenpflicht – Die Ära Kirchner

Die Militärdiktatur: Zwischen allen Stühlen

Ein Kontinent im Umbruch – Argentiniens unbewältigtes Trauma – Ein Tag bei der Geheimpolizei – Unter Verdacht – Rettungslinien – Gewissensfragen

Die drei Seminaristen: Geschichte einer Freundschaft

Begegnung angesichts drohenden Unheils – Der Fall Angelelli – Freunde fürs Leben

Der Jesuit und der Jude: Ein Dialog über Gott und die Welt

Tedeum, Fußball und Hühnersuppe – Brüder im Geiste – Papst, aber ja doch! – Der Dialog als Angebot

Umarmung an der Klagemauer: Eine Reise voller Symbolik

Gemeinsam stark sein – Reise nach Jerusalem – Eine heikle Mission – Omar Abboud: »Wer eine solche intellektuelle Begabung hat, erreicht die Welt. Weil er in der Lage ist, die Menschen über religiöse Grenzen hinweg zu verstehen.«

Frischer Wind in alten Mauern

Inside Vatikan – Kurien- und Kapitalismusschelte – Ein kirchlicher Albtraum – Bannstrahl gegen die Mafia

Ein Fußballspiel für den Frieden

Ein Spiel und seine Geschichte – Ins Herz geschrieben

Vatikanische Impressionen: Audienzen, Umarmungen, Rosengrüße

»Jetzt haben Sie alles für das Buch. Ich glaube, jetzt sind Sie damit fertig.«

FRANZISKUS BEI DER AUDIENZ

Letzter Sonntag im August, zugleich der letzte Tag des Monats in diesem Jahr 2014. Es dämmerte in Rom. Ich saß auf der Couch eines kleinen Apartments am Piazzale Ammiraglio Bergamini unweit des Vatikan, wo mein Mann José und ich während unseres Aufenthalts in der Ewigen Stadt Quartier genommen hatten, und fasste meine ersten Eindrücke zusammen.

Von hier aus gesehen war meine Heimatstadt Buenos Aires unendlich weit entfernt, nur ein winziger Punkt auf der Landkarte. Obwohl seit gerade acht Tagen in Europa, kam es mir vor, als wäre ich nie weggewesen. In gewisser Weise bin ich wie viele, deren Familien durch den Nationalsozialismus entwurzelt wurden, ein Wanderer zwischen den Welten. Oder, um es positiver auszudrücken, in mehreren Welten zu Hause.

Noch aber dachte ich mit schwerem Herzen an unsere in Argentinien zurückgebliebenen Lieben, die wir für ein paar Monate nicht sehen würden. Unseren Sohn Eric und seine Familie: Myriam sowie Facundo und Matthias. Und nicht zuletzt an unsere vierbeinigen Gefährten, die Pudel Axel und Daphne, die uns den Abschied jedes Mal unendlich schwer machen, weil sie nicht begreifen, warum wir sie verlassen, und die sich durch nichts und niemanden in ihrer Trauer trösten lassen.

Für mich hingegen kam der diesjährigen Europareise eine besondere Bedeutung zu.

Zum einen war meine Tätigkeit für das argentinische Außenministerium, wo ich lange Jahre angehende Diplomaten unterrichtet hatte, beendet, sodass ich mein Leben künftig frei von beruflichen Zwängen gestalten konnte – und zum anderen war ich hier, um Gespräche für dieses Buch zu führen. Vor einem Jahr hatte ich in Rom, in dem gleichen Apartment, erste Überlegungen zu Papier gebracht, jetzt wollte ich hier letzte Hand anlegen. Es erschien mir als gutes Omen.

Die Fertigstellung eines Manuskripts hat für mich immer etwas von einer Geburt: nie ganz vorhersehbar und bis zur letzten Minute spannend.

Rosen für den Heiligen Vater

Höhepunkt meines Besuchs in dieser wundervollen Stadt, der Wiege der Zivilisation, in der man an jeder Ecke auf stumme Zeugen einer mehr als zweitausendjährigen Geschichte trifft, würde natürlich meine Audienz bei Papst Franziskus sein. Meinem Landsmann. Pater Jorge, dem ich in der U-Bahn von Buenos Aires als ganz normalem Fahrgast begegnet war und der, obwohl kirchlicher Würdenträger, ein schlichtes schwarzes Priesterhabit trug. Natürlich erhoffte ich mir, ihn jetzt in Rom nicht nur zu sehen, sondern ein paar Worte mit ihm wechseln zu können, denn vor ziemlich genau einem Jahr hatte ich ihm während einer Generalaudienz kurz von meinem Vorhaben berichtet.

»Adelante«, sagte er damals mit einem sanften Lächeln, »machen Sie weiter und beten Sie für mich.«

Inzwischen war er mir durch die vielen Gespräche und Interviews, die ich im Zuge meiner Spurensuche geführt hatte, so vertraut, als würde ich ihn bereits ein Leben lang kennen. Dieses Gefühl verstärkte sich dadurch, dass viele Menschen mir aufgetragen hatten, ihm Grüße auszurichten. Einen Papst grüßen! Und seine Nichten María Inés und Virna baten mich sogar, »dem Onkel« in ihrem Namen rote Rosen zu überreichen. Was sich im Übrigen als gar nicht so einfach herausstellte.

Da bis Ende August in Italien Ferien sind, bleiben viele Läden chiusi, geschlossen. Jedenfalls fanden mein Mann José und ich trotz ausgedehnter Suche kein geöffnetes Floristikgeschäft. Touristen kaufen in der Regel keine Blumen. Zum Glück kannte eine Passantin, an die ich mich Hilfe suchend wandte, eine Adresse, und dort erstand ich zwei wunderschöne, langstielige rote Rosen.

Si, si, si, sie würden ganz gewiss bis morgen halten, kein Problem, versicherte mir die Verkäuferin, als ich ihr erzählte, für wen sie bestimmt waren. Wer weiß, vielleicht hat sie mir ja deshalb ganz frische Exemplare gegeben. Italiener sind schließlich strenggläubige Katholiken und Patrioten obendrein, die den argentinischen Papst aufgrund seiner piemontesischen Wurzeln großzügig zu einem der ihren gemacht haben.

Vor verschlossenen Toren

Dann war der große Tag, der 27. August, da. Mit vor Freude und Aufregung klopfendem Herzen stand ich, meine in Zellophan verpackten Rosen in der Hand, überpünktlich gegen acht Uhr morgens an der Porta Sant’Anna, dem Haupttor zur Vatikanstadt. Wir sollten die Reisepässe mitbringen – die Passierscheine bekämen wir von den Schweizergardisten, hatte man uns zuvor mitgeteilt. Vor dem Tor wartete bereits eine lange Schlange, vielleicht hundertfünfzig Personen, und ein Carabiniere wies uns unseren Platz zu, nämlich ganz hinten. Mir kamen Bedenken, ob das bei diesem Andrang alles so funktionieren würde wie geplant.

Tat es natürlich nicht.

Zwar sah ich eine halbe Stunde später, als die Schlange, die zunehmend länger geworden war, sich zu bewegen begann, mein Ziel, den Vatikan, die Audienz, die Begegnung mit dem Papst, immer näher rücken, doch an der Pforte zum Himmel auf Erden war zunächst Schluss.

Wir standen nicht auf der Liste.

Ich war wie erstarrt. Listen konnten über Wohl und Wehe entscheiden, das war mir durch meine Beschäftigung mit dem Ehepaar Schindler und der inzwischen weltberühmten Liste sehr wohl bewusst. Wenngleich es hier nicht um Leben und Tod ging, war es für mich durchaus eine Frage von existenzieller Bedeutung, ob ich nun reingelassen würde oder nicht.

Jedenfalls erklärte uns der Wachposten, eine personifizierte Widerlegung des Klischees vom freundlichen Italiener, da eher ein Höllenhund denn ein gütiger Hüter der Himmelspforte, er fände unsere Namen nicht und wir dürften nicht passieren. Basta!

Nichts wollte helfen. Kein Reden mit Engelszungen – ich spreche fließend Italienisch –, kein Protestieren. Nicht einmal die E-Mail von Monsignore Guillermo Karcher, mit dem ich mehrmals wegen des Buches in Kontakt gestanden hatte und von dem ich eine Bestätigung meiner Einladung zur Audienz in Händen hielt.

Natürlich gab ich nicht auf.

Unter den misstrauischen Blicken des selbstherrlichen Herrn der Liste griff ich zu meinem Handy und wählte Karcher an. Zum Glück war er erreichbar, wie mir sein promptes »Pronto« verriet. Ich ratterte in Windeseile meine Probleme und meinen Frust herunter und drückte dann dem überraschten Torwächter triumphierend mein Mobiltelefon in die Hand.

Wie du mir, so ich dir, dachte ich.

Wenngleich er den Monsignore nur hören und nicht sehen konnte, schien er plötzlich ein paar Zentimeter kleiner zu werden. Sein Pech, mein Glück. Erleichtert atmete ich auf. Die erste Hürde war geschafft, und wir durften vatikanisches Territorium betreten.

Die Audienz

Ein Schweizergardist geleitete José und mich zu den anderen Argentiniern, schätzungsweise vierzig Leuten, die sich um Monsignore Karcher scharten. Schon von Weitem winkte er uns zu, damit wir uns beeilten und er seine Pilgerschar komplett hatte. Rasch stellte er mich der Gruppe vor – ich sei Autorin eines Buches über Franziskus respektive Pater Jorge, wie er in Argentinien nach wie vor genannt wird – und führte uns zu den Plätzen rechts vom Petersdom. Die meisten versuchten einen Stuhl in der ersten Reihe zu ergattern. Natürlich, denn von dort aus konnte man später am besten die Hände nach dem Papst ausstrecken.

Ich weiß nicht, wie viele Tausend in dem großen Rund versammelt waren – jedenfalls hatte ich noch nie hautnah eine solche Ansammlung von Menschen erlebt. Später erzählte mir die Mitarbeiterin des Fotostudios, die dort Bilder schießt, dass sich die Zahl der Pilger seit den Zeiten Benedikts um das Mehrfache gesteigert habe. Ein weiteres Indiz, dass dieser neue Papst etwas von einem »Menschenfischer« an sich hat und sich damit als würdiger Nachfolger Petri erweist, der laut Überlieferung von Jesus ebendiesen Auftrag erhielt.

Mit seiner Integrationskraft scheint er jedenfalls alle Konfessionen, alle Kulturen zu erreichen und mit seinem Versöhnungswillen Brücken über Gräben zu bauen, die sich über die Jahrzehnte, wenn nicht die Jahrhunderte in den Köpfen aufgetan haben. Er bewegt vieles, weil man ihn nicht nur akzeptiert, sondern auch liebt. Und weil man ihm glaubt, wenn er sagt, dass für ihn alle Menschen als Kinder Gottes gleich sind.

Eine Weile mussten wir uns noch damit begnügen, der hektischen Betriebsamkeit rund um uns herum zuzuschauen, bis Punkt zehn Uhr das Papamobil auf die Piazza San Pietro rollte, mal hier und mal da anhielt, damit Franziskus Hände schütteln, kleine Kinder küssen und Kranke segnen konnte … Mitten durch die Menge im offenen Wagen, der blanke Horror für seine Sicherheitsleute.

Anschließend sprach er von einem Podium aus zu den versammelten Pilgern. Mahnte sie, Gefühle wie Neid, Eifersucht und üble Nachrede zu vermeiden, und erzählte von einer Frau, die fünfzig Jahre Dienst in einer Pfarrei geleistet habe, ohne je ein böses Wort über einen Mitmenschen zu verlieren. Menschlich möge es ja sein, über andere schlecht zu reden, aber nicht christlich. Und deshalb müssten Menschen wie diese Frau heiliggesprochen werden.

Und das meinte er genauso, wie er es sagte.

Eine Eigenschaft, die mir bereits früher bei ihm aufgefallen war. Wenn er etwa im Rahmen seines unermüdlichen Einsatzes für die Ärmsten der Armen, die Ausgestoßenen und Marginalisierten Barmherzigkeit und Nächstenliebe einforderte, so hatte das keine Alibifunktion, sondern war ein kompromissloser Aufruf zum Handeln. Was ihn in meinem Heimatland bei den Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft ausgesprochen unbeliebt machte.

Ein Gruß aus Argentinien: Zwei Rosen für den Papst

© Fotografia Felici, Rom

Nachdem seine Botschaft in mehrere Sprachen übersetzt worden war, stieg Franziskus die Stufen zum Petersplatz hinunter, um an den aufgestellten Stuhlreihen entlangzugehen. Trotz der glühenden Sonne, die unbarmherzig herniederbrannte.

Auch ich vergaß Hitze, müde Füße und drohenden Sonnenstich, als er zu unserer Gruppe trat.

Er erkannte mich in der Menge, blieb stehen und begrüßte mich, sprach mich auf das Buch an, das doch bestimmt schon fertig sei. Nicht ganz, erklärte ich ihm, ein wenig fehle noch, und dann überreichte ich ihm die Rosen.

Eine im Auftrag von Virna, eine von María Inés.

Sichtlich gerührt nahm er sie entgegen, und ein Anflug von Wehmut huschte über sein Gesicht. Vielleicht dachte er in diesem Moment an seine Familie, die er nun kaum mehr sah, oder an seinen Neffen Emanuel Bergoglio, Virnas Bruder, der wenige Tage zuvor bei einem Autounfall in Argentinien seine Frau und zwei kleine Kinder verloren hatte und selbst schwer verletzt worden war. Mir kam es beinahe vor, als würde Franziskus mit den Tränen kämpfen.

Stumm schaute er mich an, schien zu spüren, dass ich seinen Kummer nachvollziehen konnte. Dann fand er die Sprache wieder und sagte: »Erika, vielen Dank für alles, was Sie machen … Für das Buch, das Sie schreiben.«

Es war ein zutiefst ergreifender Augenblick, den ich nie in meinem Leben vergessen werde.

Denkwürdige Begebenheiten

Mir blieb nicht viel Zeit, das Erlebte zu verarbeiten, denn für zwölf Uhr dreißig stand ein Treffen mit Monsignore Karcher an. Auf das, was er mir über Franziskus erzählen konnte, wollte ich auf keinen Fall verzichten. Viele hatten mir in Buenos Aires von ihrer Zusammenarbeit mit Bergoglio erzählt und wie sie ihn als Mensch erlebten – in Rom ist das schwieriger. Ein Papst wird stärker abgeschottet als ein Erzbischof, und die vatikanische Entourage ist nicht unbedingt auskunftsfreudig.

Umso mehr freute ich mich über Karchers Bereitschaft, mit mir zu sprechen. Und natürlich fast noch mehr darüber, dass Franziskus mein Projekt offenbar mit wohlwollendem Interesse verfolgte und hier und da dezidiert alte Freunde in Buenos Aires autorisierte, sich über ihn zu äußern.

Jetzt also Guillermo Karcher.

Es wurde ein Mittelding zwischen Marathon und Schnitzeljagd. Der Vatikan ist weitläufig, und die Orientierung fällt schwer. Alle Wege mögen ja nach Rom führen, aber im Vatikan nicht alle zu Monsignore Karcher. Wobei es eigentlich ganz gut losging mit einer von Schweizergardisten geführten Wanderung durch endlose Gänge, von einem Tor zum anderen und von einem Innenhof zum nächsten.

Mit einem Mal jedoch verschwanden die Begleiter und überließen mich meinem Schicksal. Rettung nahte in Gestalt eines Priesters. Dachte ich mangels genauerer Kenntnisse der vatikanischen Kleiderordnung und fragte den Mann nach dem Büro von Karcher. Bloß, dass der Priester gar kein Priester war, sondern Erzbischof Georg Gänswein, der deutsche Privatsekretär und Vertraute von Benedikt XVI., der sich, wie »Vatikanisten« wissen wollen, zumindest anfangs schwergetan hat mit dem unorthodoxen Lebens- und Führungsstil des »Neuen« aus Südamerika. Welch eine Begegnung!

Zu mir jedenfalls war er sehr nett und erklärte mir auf Deutsch, wo und wie ich Monsignore Karcher finden könne. Im Staatssekretariat, in der Abteilung für Protokollfragen.

Bevor ich anklopfte, betrachtete ich die mittelalterliche Landkarte von Süddeutschland neben der Tür, die dort eingezeichneten Städte, deren Größenverhältnisse sich im Laufe der Jahrhunderte gewaltig verschoben hatten. Was war München damals schon im Vergleich zu so bedeutenden Reichsstädten wie Regensburg oder Augsburg? Und die Machtverhältnisse zwischen Kirche und Staat hatten sich seitdem mindestens ebenso dramatisch verändert. Nicht nur in Süddeutschland.

Der joviale Argentinier mit deutschen Wurzeln, seit vielen Jahren Zeremoniär im Vatikan und jetzt ein enger Mitarbeiter von Franziskus, erwartete mich bereits und begrüßte mich erneut überschwänglich. Wie sehr er sich freue, mich endlich persönlich kennenzulernen – er schätze meine Bücher über Oskar und Emilie Schindler sehr und halte sie für äußerst wichtig und so weiter und so fort. Natürlich fühlte ich mich geschmeichelt – wem wäre es anders ergangen? –, aber was mich wirklich und wahrhaftig freute, war seine Versicherung, der Heilige Vater würde das genauso sehen.

Eine Anerkennung, die mich stolz machte. Nicht weil sie vom Papst kam, sondern weil dieser ein Mensch ist, der es ernst meint mit der tätigen Nächstenliebe unabhängig von Herkunft und Religion. Und der in schwierigen Zeiten ganz unorthodox geholfen hat. Letztlich ähnlich wie Oskar Schindler, ohne dass man diesen Hasardeur und Lebemann mit einem so moralisch denkenden Menschen wie Bergoglio wirklich vergleichen könnte. Der Wunsch allerdings, Menschen zu retten und Verbrechen nicht tatenlos zuzusehen, war bei beiden die Triebfeder ihres Handelns.

Monsignore Guillermo Karcher – Zeremoniär im Vatikan und jetzt ein enger Mitarbeiter des Papstes

Wir redeten eine ganze Weile bei laufendem Aufnahmegerät, und Karcher ging das Herz über, wenn er sich über seinen »Chef« äußerte. Ich gewann den Eindruck, dass innerhalb der Kurie kaum jemand Franziskus emotional so nahestehen dürfte wie dieser Landsmann. Was schon in der Formulierung »Ich leiste dem Papst hier einen sehr persönlichen Dienst« zum Ausdruck kam und in der Versicherung, wie glücklich er gewesen sei, nach der Wahl das Mikrofon für Franziskus halten zu dürfen.

Zu seinen Aufgaben gehört es unter anderem, erfuhr ich, sich um die Pilgergruppen zu kümmern, speziell um die argentinischen wie ein paar Stunden zuvor um unsere. Er erlebe eine Menge in dieser Funktion, meinte er, doch ein Ereignis habe sich ihm unauslöschlich eingeprägt.

Ich erinnere mich noch gut an die zweite Generalaudienz. Franziskus hatte einen Querschnittsgelähmten begrüßt, obwohl er den eigentlich gar nicht so ohne Weiteres hatte sehen können. Natürlich war ich verwundert und fragte ihn anschließend, wieso er gewusst habe, dass dieser Mann sich in der Menge befand. Daraufhin antwortete er: »Ich spüre es.«

Und so muss es gewesen sein. Er hatte einfach ganz plötzlich das Papamobil anhalten lassen. Es kam mir so unbegreiflich vor, dass ich eine Weile brauchte, um mich wieder zu sammeln. Über welche übernormale Empfindsamkeit verfügt er eigentlich, um so etwas zu spüren?

Dass er hochsensibel für menschliche Leiden und Nöte ist und die menschliche Seele wie kein anderer versteht, das hatte ich schon gemerkt. Aber das hier überstieg alles bisher Dagewesene. Diese Geschichte hat mich jedenfalls tief berührt …

Er schwieg eine Weile, bevor er fortfuhr.

Noch etwas anderes will ich Ihnen in diesem Zusammenhang erzählen: Heute hat er zum ersten Mal bei der Audienz die Kranken zuerst begrüßt – Sie haben es vermutlich bemerkt. Sonst kamen sie als Letzte an die Reihe. Am Morgen jedoch fiel ihm ein, das zu ändern. »Warum sollen die Kranken nicht als Erste begrüßt und gesegnet werden? Sie brauchen die Segnung am meisten.« So ist er – die Menschlichkeit hat immer Vorrang. Und deshalb erreicht er auch alle Herzen.

Es sei ihm eine Freude, immer für Franziskus da sein zu dürfen, fügte er hinzu, und zugleich eine große Verantwortung und Ehre. Und dann kamen auch von Karcher die Sätze, die ich in Buenos Aires von allen gehört hatte. Dass der Papst sich nicht verändert habe, obwohl inzwischen beinahe anderthalb Jahre seit der Papstwahl vergangen waren. Zeit genug, um einen Mann auf Vatikankurs zu bringen, sollte man denken.

Nein, das hat niemand geschafft, daran lassen die Äußerungen des Monsignore keinen Zweifel. »Für mich ist er unverändert Pater Jorge, ich sehe nicht seine weiße Soutane …«

Wichtiger noch, so Karcher, sei vielleicht, dass Franziskus selbst ungeheuren Wert darauf lege, dass man ihn nicht anders wahrnehme als früher. So habe er ihn vor einem Besuch in Argentinien, wo er ehemalige Seminaristen treffen wollte, dringend gebeten, ihnen etwas von ihm auszurichten. »Sagen Sie denen, ich bin nach wie vor der Alte – ich habe mich nicht verändert.«

Guillermo Karcher schaute mich nachdenklich an. »Das spricht in meinen Augen für seine Natur als echter Mensch«, sagte er – ich konnte ihm nur von ganzem Herzen zustimmen.

Ein bisschen Rom für die Seele

Eigentlich hatte ich ursprünglich gar nicht geplant, nach der Audienz noch lange in Rom zu bleiben. Ich wollte schnellstmöglich zurück in unsere kleine Münchner Wohnung und dort diverse Vorträge und Ausstellungen über die Schindlers vorbereiten, die für die nächsten Wochen in Deutschland anstanden, aber wie so oft war es anders gekommen.

Unerwartet hatte ich Mitte Juli, noch vor meiner Abreise nach Europa, eine persönliche Einladung in meinem Briefkasten gefunden: zu einem Fußballspiel per la pace, für den Frieden. Der Papst, bekennender Fußballfan, hatte es initiiert, und zwar zusammen mit José María del Corral und Enrique Palmeyro, den Direktoren der Scholas Occurrentes, sowie dem ehemaligen argentinischen Nationalspieler Javier Zanetti, der mit seiner Organisation PUPI Straßenkinder in Buenos Aires unterstützt. Wie sehr beide Stiftungen Franziskus am Herzen liegen, zeigt schon die Tatsache, dass sie von der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften unterstützt werden.

Beide Konzepte, sowohl das der Scholas, deren Entstehung sich in erster Linie dem einstigen Erzbischof Bergoglio verdankt, als auch das von PUPI, basieren unter anderem auf der integrativen Kraft des Sports. Deshalb also dieses Fußballspiel, das parallel zu einer pädagogischen Tagung in der Akademie stattfand, die dem Meinungsaustausch darüber diente, mit welchen Mitteln sich die modernen Kommunikationsmöglichkeiten für eine weltweite soziale Integration und damit für den Frieden nutzen ließen.

So also kam ich völlig unverhofft in die Situation, dem Papst ein zweites Mal zu begegnen. Vor dem Anpfiff des Spiels nämlich würde er mit einem Empfang für Teilnehmer und Gäste beider Ereignisse gewissermaßen den Startschuss zu diesem ungewöhnlichen Doppelevent geben. Und zwar am Montag, dem 1. September.

José und ich in Rom mit Enrique Palmeyro (links) und José María del Corral (rechts), den beiden Direktoren der Scholas Occurrentes

Somit blieben mir und meinem Mann zwischendurch ein paar Tage Zeit, ein bisschen Rom zu genießen, Kultur zu tanken und vielleicht auch mal auszuspannen.

Viel wurde nicht daraus. Irgendwas war immer los. So traf ich del Corral wieder, den ich vor Kurzem erst interviewt hatte, und lernte seinen Kodirektor Palmeyro kennen, der mir auf dem Weg zum Gebäude der Akademie immerhin ein wenig von den berühmten Vatikanischen Gärten zeigte – leider konnte ich Benedikt XVI., der dort angeblich gerne promeniert, nicht entdecken. Außerdem nahm ich die Einladung des römischen Repräsentanten der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung zum Abendessen an, der mit mir über mein neues Buch sowie über Schindler und Nazis in Argentinien reden wollte, und ich kümmerte mich um Fotos und vieles andere mehr. Nebenbei streichelte ich römische Katzen und warf eine Münze in Roms wohl berühmtesten Brunnen, die Fontana di Trevi, obwohl wegen Reparaturarbeiten kein Wasser drin war. Ich hoffe, dass mein Wunsch trotzdem in Erfüllung geht: dass dieser Papst, auf dem so viele Erwartungen ruhen, es tatsächlich schafft, die Welt ein bisschen gerechter und friedlicher zu machen.

Noch einmal Franziskus

Dann war es so weit. Allerdings begrüßte der Montag uns für italienische Verhältnisse denkbar unfreundlich. Bereits auf dem Weg zum Frühstück in einer kleinen Bar wurden wir pitschnass – und mussten unsere Audienzkleidung für den Rest des Tages zum Trocknen aufhängen. Dumm gelaufen. Petrus schien die Pläne seines Nachfolgers nicht gerade zu begünstigen, dachte ich ein wenig ketzerisch.

Um Viertel vor vier war Einlass in der großen Audienzhalle des Vatikan, die nach ihrem Bauherrn meist Aula Paul VI. genannt wird und die bis zu fünfzehntausend Menschen fasst. Sie ist insofern ein Kuriosum, weil sie teilweise auf italienischem Territorium steht, der Vatikanstaat jedoch eine exterritoriale Nutzungserlaubnis hat.

Wieder Kontrollen, Listen, Schweizergardisten, Carabinieri, die wie die Inquisitoren früherer Schreckenszeiten alles sehen und wissen wollten. Sicherheit habe Vorrang, beschied mich ein Mitglied der Schweizergarde im unverkennbaren Dialekt seiner Heimat. Der junge Mann stammte aus Luzern, wie er mir erklärte, seine Kameraden von Gott weiß woher, aber alle aus der Eidgenossenschaft. Bis auf den heutigen Tag rekrutiert sich die kleinste Armee der Welt, wie man sie fälschlich oft bezeichnet, ausschließlich aus Schweizern, katholischen selbstredend, und stellt neben ihrer Funktion als Leibgarde inzwischen mehr ein pittoreskes Kuriosum dar. Zumal die Schweiz es zudem kaum noch nötig haben dürfte, junge Burschen als Söldner ins Ausland zu verkaufen. So entstehen Traditionen.

Vor der Aula drängten sich bereits viele Menschen. Alle dunkel angezogen. Nur wir nicht, denn unsere Audienzkleidung war ja dem Regen zum Opfer gefallen. Doch das kümmerte uns nicht. Warum auch, wo nicht einmal der Papst sich an eine Kleiderordnung hält und die Prunkgewänder ungenutzt in den vatikanischen Kleiderkammern hängen lässt? Ihn interessiert nicht, was einer trägt, sondern was er denkt – wie es in seinem Herzen und in seiner Seele aussieht.

Obwohl ich mich mit Fußball nicht sonderlich auskenne, wusste ich die Argentinier einigermaßen einzuordnen. Mehr als die Spieler faszinierten mich allerdings ihre Begleitungen: junge Frauen in abenteuerlich engen, kurzen Röcken und mit High Heels, bei denen mir schon vom Hinschauen die Füße schmerzten. Sie sahen aus, als wollten sie gleich einen Laufsteg entlangstolzieren, und dennoch hielten alle einen Rosenkranz in der Hand.

Ein Gardist wies uns unsere Plätze an.

Neben mir saß Diego Simeone, ehemaliger argentinischer Nationalspieler und heute erfolgreicher Trainer in Spanien. Er erzählte mir von dem Fußballspiel und ich ihm im Gegenzug Näheres über die Scholas und warum dieses Projekt dem Papst so am Herzen lag. Seine Erfahrungen in den Slums von Buenos Aires hatten ihn eines gelehrt: ohne Bildung keine Chancengleichheit und ohne Chancengleichheit keine Überwindung der sozialen Ungerechtigkeit.

Punkt sechzehn Uhr wurde es still in der Aula.

Monsignore Guillermo Karcher betrat die Bühne, begrüßte die Anwesenden und kündigte einen kurzen Film an, der über Ziele und Aktivitäten der Scholas informierte. Anschließend trat Franziskus ans Mikrofon.

Wie üblich sprach er in einfachen Worten, schnörkellos, präzise und in aller Deutlichkeit. Ohne Wenn und Aber, ohne Vielleicht. Ohne Ausreden und ohne Verlagerung drängender Probleme in eine unbestimmte Zukunft. Nein, hier und heute, sofort müsse eine Integration über alle Grenzen hinweg in Angriff genommen und eine Kultur der Begegnung geschaffen werden, die den Gedanken der Demut und der Nächstenliebe verpflichtet sei. Ich schaute mich um und meinte in den Gesichtern der Zuhörer Betroffenheit und Nachdenklichkeit zu sehen.

Ja, Karcher hatte recht. Dieser Papst ist wirklich ein Phänomen, weil er in die Herzen der Menschen schaut und sie anrührt.

Nach seiner kurzen Ansprache bat er die Organisatoren der Tagung und des Fußballspiels einzeln zu sich aufs Podium, was etwa eine halbe Stunde in Anspruch nahm.

Dann kamen seine »Freunde« an die Reihe, die zuvor namentlich genannt worden waren. Darunter auch ich mit meinem Mann! Wahnsinn, damit hatte ich im Traum nicht gerechnet und war aufgeregt wie ein Kind am ersten Schultag. Aber noch waren wir nicht an der Reihe.

Franziskus nahm sich viel Zeit für jeden Einzelnen, und ich erinnerte mich daran, was Alejandro Russo, der Rektor der Kathedrale von Buenos Aires, mir bei unserem Gespräch gesagt hatte: Bergoglio besitze die seltene Begabung, jedem das Gefühl zu geben, der wichtigste Mensch auf der Welt zu sein.

Je näher wir an die Treppe zum Podium heranrückten, desto heftiger klopfte mein Herz. Krampfhaft überlegte ich, was ich sagen könnte – was ich sagen wollte. Noch vier Wartende vor uns, dann noch drei, noch zwei … Während Franziskus mit dem Paar vor uns sprach, schweifte sein Blick plötzlich zu mir, und er lächelte mich an. Ich war überwältigt, wie intensiv ein Augenkontakt sein kann.

»Eminenz, der liebe Gott wollte, dass wir uns erneut treffen, und ich danke ihm für diese Möglichkeit«, sagte ich, während er mich, eine gestandene Frau, mit liebevoller Milde ansah wie ein Vater seine Tochter. »Jetzt haben Sie alles für das Buch. Ich glaube, jetzt sind Sie damit fertig …«

Ich kann nicht wiedergeben, wie bewegt ich von diesen Worten war. Und in diesem Moment schoss mir der Gedanke durch den Kopf: Ja, das war‘s. Diese letzte Begegnung, sie musste sein – sie war wie der Schlussstein, der einem Gebäude erst Stabilität verleiht. Ganz oben am Scheitelpunkt einer Konstruktion. Der krönende Abschluss.

Mit einem Mal empfand ich eine unbeschreibliche, tiefe Dankbarkeit.

Als ich Franziskus fragte, ob ich den Nichten Virna und María Inés etwas ausrichten sollte, überschattete Trauer sein Gesicht, und ich spürte, dass er wieder an den schrecklichen Unfall seines Neffen dachte.

Mit gesenktem Kopf nahm er meine Hände und sagte: »Mit Virna habe ich heute einige E-Mails geschrieben, sie erzählte mir, Emanuel erhole sich langsam und sie sei mit ihm schon zur Messe gegangen.« Danach umarmte er mich.

Eine sehr persönliche Geste, die ich zugleich als symbolischen Ausdruck zwischenmenschlichen und interreligiösen Austauschs begriff. Als Endpunkt einer Suche, die sechzehn Jahre zuvor, 1998, in der Catedral Metropolitana von Buenos Aires ihren Anfang genommen hatte. An jenem Tag, als ich bei einem Tedeum zum ersten Mal den neuen Erzbischof Jorge Mario Bergoglio persönlich sah und sprechen hörte und spontan den Eindruck gewann, keinen Kirchenfunktionär vor mir zu haben, sondern einen Menschen, der auch mir, der Jüdin, etwas geben konnte.

Arrivederci, Roma

Einen Tag später flogen wir nach München zurück. »Endlich nach Hause«, sagte mein Mann. Ich schaute ihn an und überlegte erneut, wo ich zu Hause war. Überall und nirgendwo? Manchmal weiß ich es nicht.

In diesem Moment allerdings, als wir auf dem Flughafen Rom-Fiumicino saßen und auf das Boarding warteten, wanderten meine Gedanken spontan nach Buenos Aires. Dorthin, wo ich mich für diesen Mann Gottes zu interessieren begann, dessen Reden und Handeln mich neugierig machten und mich mehr und mehr für ihn einnahmen.

Was mich von Anfang an und bis zum heutigen Tag an ihm faszinierte und was mir imponierte, hatte weniger mit theologischen Positionsbestimmungen oder Glaubensfragen zu tun als vielmehr mit der alltäglichen politischen Realität.

In einem Land wie Argentinien, das die Korruption gewissermaßen als staatstragendes Prinzip duldet oder sie sogar dazu erhoben hat, stellte ein Mann wie Bergoglio eine Ausnahmeerscheinung dar. »In der Kirche ist Platz für Sünder, nicht für Korrupte«, sagte er einmal. Mit so eindeutigen Worten die Stimme zu erheben und sogar Ross und Reiter zu nennen, das war und ist nicht bequem und normalerweise auch der Karriere nicht gerade förderlich. Dass er es trotzdem tat, betrachte ich als Ausdruck von Zivilcourage.

Doch noch etwas anderes spielte für mein Interesse eine Rolle, und das hat mit meiner Herkunft zu tun. Als Kind deutscher Juden, die quasi in letzter Minute fliehen konnten, wurde ich natürlich zumindest indirekt vom jüdischen Trauma beeinflusst, wenngleich meine Eltern so gut wie nie über den Holocaust sprachen.

Vielleicht hat mich das seinerzeit dazu bewogen, mich mit Oskar und Emilie Schindler zu befassen, die so vielen Juden auf unkonventionelle Weise geholfen haben. Aber mich immer bloß der Vergangenheit zuwenden und mich mit Fragen von Schuld und Verbrechen beschäftigen, das wollte ich nicht. Ich glaube an die Möglichkeiten von Vergebung und Versöhnung und wünsche mir eine Zukunft, in der man sich über Trennendes hinweg die Hand reicht.

Das alles verkörperte für mich Bergoglio, der mit seinem Amtsvorgänger in Buenos Aires einen interreligiösen Dialog institutionalisiert hatte und der von den Juden als »unseren älteren Brüdern« zu sprechen pflegte.

Am Ende kam dieses Buch heraus, das vor allem durch Zeugnisse von Weggefährten, Freunden und Familienangehörigen Persönlichkeit und Wirkung eines außergewöhnlichen Menschen widerspiegeln will, den der Zufall oder die Vorsehung an die Spitze des katholischen »Weltimperiums« geführt hat.

Es ist der Mann, mit dem ich U-Bahn gefahren bin.

Ein Papst zum Anfassen

»Möge Gott euch vergeben, was ihr getan habt.«

FRANZISKUS ZU DEN KARDINÄLEN

Mittwoch, 13. März 2013. Es war Viertel nach acht Uhr abends, als von der Mittelloggia des Petersdoms verkündet wurde: Habemus Papam! Kurz darauf trat ein der breiten Öffentlichkeit bislang unbekannter Mann durch die Tür nach draußen. Jorge Mario Bergoglio, der Erzbischof von Buenos Aires.

»Brüder und Schwestern! Guten Abend«, begrüßte er die auf dem riesigen Petersplatz versammelte Menge. »Ihr wisst, es war die Aufgabe des Konklaves, Rom einen Bischof zu geben. Es scheint, meine Mitbrüder, die Kardinäle, sind fast bis ans Ende der Welt gegangen, um ihn zu holen …«

Dann bat er, statt wie seine Vorgänger als Erstes den Segen zu spenden, die Gläubigen darum, für ihn zu beten. »Ehe der Bischof das Volk segnet, bitte ich euch, den Herrn anzurufen, dass er mich segne: das Gebet des Volkes, das um den Segen für seinen Bischof bittet.«

»Olé, olé, Francisco!«

Die Szene, wie er auf die Loggia trat in der schlichten weißen Soutane, wie er ganz familiär die Menschen auf dem Petersplatz begrüßte, das alles sah ich erst später im Fernsehen. Zunächst war dieser 13. März für mich ein ganz normaler Arbeitstag im argentinischen Herbst. Bei uns waren alle aus den Sommerferien zurück, die Schulen hatten wieder begonnen und desgleichen meine Vorlesungen für die künftigen argentinischen Diplomaten.

Ich war also mit völlig anderen Dingen beschäftigt und hatte daher das Konklave in Rom nur am Rande verfolgt. Es hatte für mich zudem keine Bedeutung, denn was würde sich für mich persönlich dadurch ändern? Nichts. Zwar verfolgte ich seit einiger Zeit die interreligiösen Aktivitäten und das soziale Engagement des Erzbischofs von Buenos Aires, aber das stand schließlich auf einem anderen Blatt.

Dass alles ganz anders kommen und der neue Papst meinen Kopf und meinen Geist, mein Herz und meine Seele bald in ungeahnter Weise beschäftigen würde – wie hätte ich das damals ahnen sollen?

Als ich das Haus verließ, um mich ins Auswärtige Amt zu begeben, war alles noch normal. Keine ungewöhnlichen Vorkommnisse. Auch in den Nachrichten nur das Übliche. Krisen, Kriege, Katastrophen und wenig Erfreuliches über die maroden Staatsfinanzen.

In den Unterrichtsräumen allerdings wurde schon über das Konklave gesprochen. Meine Studenten wirkten betrüblich unkonzentriert und tippten sogar während der Vorlesung auf ihren Smartphones herum, was ich zu diesem Zeitpunkt völlig unhöflich fand. Konklave hin oder her.

Was mich betraf, so interessierten Päpste mich weder, noch beeindruckten sie mich. Und der eine, dem ich begegnet war, Johannes Paul II., hatte diese Ansicht nicht zu revidieren vermocht. Ich hatte ihn erlebt, als ich Emilie Schindler im März 1995 nach Rom begleitete. Zu dem einen findet man eben eine Antenne, zu dem anderen nicht. Da stellen Päpste keine Ausnahme dar.

Das änderte sich schlagartig während einer Vorlesungspause.

Auf dem Weg zum Kaffeeautomaten hörte ich plötzlich lautes Geschrei von der Straße. Schon wieder eine Demo, dachte ich und verdrehte die Augen. In Buenos Aires sind Protestmärsche nämlich ein alltägliches Bild. Ich wollte mich bereits abwenden, als ich plötzlich realisierte, was da von draußen an mein Ohr drang: frenetischer Jubel und ein triumphaler Singsang wie nach dem Sieg in einem Fußballspiel. »Olé, olé, Francisco!«

Und dann kam ein Student auf mich zugerannt. »Wissen Sie, dass Bergoglio zum Papst gewählt worden ist?«, rief er aufgeregt. »Ein Argentinier. Wenn das kein Grund zum Feiern ist!«

Doch, das war es wirklich. Plötzlich machte sich auch in mir Euphorie breit, wenngleich nicht als überschwängliche Begeisterung, sondern als eine eher stille Freude. Trotzdem hielt mich nichts mehr im Ministerium. Ich ließ den Unterricht ausfallen und eilte los in Richtung Kathedrale, wo sich sicher halb Buenos Aires versammeln würde.

Und so war es in der Tat.

Menschenmengen drängten von allen Seiten auf den großen Platz, die Plaza de Mayo, und schrien weiterhin: »Olé, olé, olé Francisco!« Sie feierten wirklich, als ob Argentinien die Fußballweltmeisterschaft gewonnen hätte. Na schön, wenigstens ein erfreuliches Ereignis in diesem von Krisen und Korruption heimgesuchten Land, schoss es mir durch den Kopf.

Obwohl ein Unwetter drohte und es so schwül war, dass die Kleidung am Körper klebte, harrte ich in der Menge aus und bahnte mir schließlich sogar einen Weg in die Catedral Metropolitana, wo eine Messe stattfinden sollte.