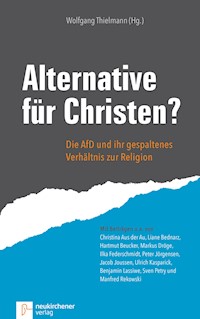

Alternative für Christen? E-Book

13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Neukirchener Aussaat

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Die neue Partei am rechten Rand verursacht Streit. Sie meint, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Sie will Kinder schon ab 12 Jahren für strafmündig erklären. Sie will behinderte Kinder wieder stärker in Sonder- und Förderschulen stecken. Sie will das Recht auf individuelles Asyl abschaffen. Und sie will das Geld für den Klimaschutz streichen. Die Kirchen sind früh auf Distanz zu diesen Kernforderungen gegangen. Sie kritisieren: Die AfD schlage nur aus den Ängsten der Menschen Kapital, habe aber keine Lösungen für die Probleme. Doch Christen stehen auch auf ihren Kandidatenlisten. Vertritt die AfD trotz der Kritik der Kirchen Themen, die Christen am Herzen liegen? Können Christen sie wählen? Darüber wird in diesem Buch eine engagierte Debatte ausgetragen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 205

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Vorwort des Herausgebers

Sie kommen nicht voneinander los

Wolfgang Thielmann, geboren 1954, ist freier Publizist mit Schwerpunkt Religion und evangelischer Pastor.

Foto: ©Hannes Leitlein

Die AfD, das Christentum und die Kirchen – eine spannende Dreiecksbeziehung

Kirchen und Religion haben den Weg der „Alternative für Deutschland“ begleitet. Sie selber pflegt eine schillernde Verbindung zu beiden. Seit der Gründung der AfD 2013 im Gemeindesaal der evangelischen Christuskirche in Oberursel im Taunus ist das Band zwischen ihnen nicht abgerissen – bis hin zu der Springflut der von Abneigung und Hass geprägten Kirchenkritik während des Parteitages im April 2017 in Köln. Die Kirchen haben sich mit dem Satz „Unser Kreuz hat keine Haken“ klar gegen die Drift der Partei ins deutsch-nationalistische Fahrwasser gestellt. Das hat die Partei getroffen.

Denn die AfD fordert selber die Deutungsmacht darüber, was christlich ist.

Wie gehen Kirchen mit der Partei um, mit den Überzeugungen ihrer Mandatsträger, mit den Verbindungen zwischen Kirchen- und Parteiamt und mit der Sympathie auch von Christen zu konservativen oder auch rechten Überzeugungen? Davon handelt dieses Buch. Die Autorinnen und Autoren schauen genau auf die Entwicklung der Partei, auf ihre Überzeugungen und auf ihre Strategien. Dieses Buch möchte Kirchen, Gemeinden und Gruppen helfen, sich mit der AfD auseinanderzusetzen, aber das Gespräch nicht aufzugeben.

Die drei Gründungssprecher der neuen Partei am rechten Rand des politischen Spektrums sahen sich im konservativen Protestantismus zuhause, die Pfarrersgattin Frauke Petry, der Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke und der Publizist Konrad Adam. Nach Luckes Ausscheiden 2015 wurde Jörg Meuthen der zweite Sprecher neben Petry. In den Monaten vor Erscheinen dieses Buches hat er sich mit seiner Opposition gegen Frauke Petry weiter in den Vordergrund gespielt. Zum Auftakt des Kölner Wahlparteitages im April 2017 intonierte er die Kritik an den Kirchen mit dem Vorwurf, die Aktionen der Kirchen gegen die Positionen der AfD – er nannte sie „klerikalen Klamauk“ – hätten ihn zum ersten Mal über einen Kirchenaustritt nachdenken lassen. Meuthen ist Katholik und sieht sich in den Schriften des deutschen Papstes Benedikt XVI. religiös beheimatet.

Mit diesem Hintergrund ist die Partei zum wichtigsten Teil der neuen nationalistischen Bewegungen geworden. Zugleich hat sie sich geöffnet für Vertreter eines rechten Spektrums, das mit Religion nichts anfangen kann, wenn sie nicht „schön deutsch“ bleibt. Repräsentanten beider Richtungen forderten ein Ende der Kirchensteuer und den Entzug der Körperschaftsrechte, weil Gemeinden Kirchenasyl anbieten und die Kirchen die Partei kritisieren. Ins Wahlprogramm der Bundestagswahl 2017 wurde die Forderung aufgenommen, die staatliche Finanzierung von Bischofsgehältern zu beenden. Tatsächlich ist das an nur noch wenigen Stellen der Fall, vor allem in der katholischen Kirche. Die Kirchen haben erkannt, dass diese Form der Finanzierung nicht mehr in die Zeit passt. Die Forderung stößt in die Debatte um Staatsleistungen an die Kirchen. Fachleute beziffern den Betrag auf etwa 400 Millionen Euro im Jahr. In den Kirchen wie in der Politik ist in den letzten Jahren die Bereitschaft gewachsen, eine Ablösung anzugehen, die schon die Weimarer Reichsverfassung vorsah. Keine Seite hatte früher Interesse daran. Denn der volkswirtschaftliche Nutzen der Kirchen ist immens, und eine Ablösung würde Löcher in Bundes- und Landeshaushalte reißen. Doch der hohe Symbolwert der Staatsleistungen hat das Interesse an einer Lösung wachsen lassen.

In der AfD bekam das Thema einen neuen Zusammenhang. Bisher nährten Staatsleistungen die kritische Frage, ob Staat und Kirche wirklich getrennt seien. An dieser Frage hat die AfD kein Interesse. Ihr geht es weniger um eine Unterscheidung zwischen Staat und Religion als um staatliche Kontrolle der Religion. Das wird besonders an ihren Vorstellungen klar, den Islam zu reglementieren und etwa die Vollverschleierung oder den Bau von Minaretten zu verbieten.

Das schlägt auf das Verhältnis zu den Kirchen durch. Die bisherigen Äußerungen zeigen die Absicht der AfD, Religion nach Wohlverhalten zu honorieren oder zu sanktionieren. Dabei muss sie zwischen Christentum und Kirchen unterscheiden. Am deutlichsten formuliert das der niedersächsische Landesvorsitzende Armin Paul Hampel: Er sei schon vor 25 Jahren aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Diese sollte „die Bezeichnung ‚christlich‘ aus ihrem Namen streichen, weil sie das Christentum nicht mehr vertritt“. Er versteht sich jedoch, wie er sagte, als „überzeugter Christ und Lutheraner.“

Die AfD braucht das Christentum. Es steht im Parteiprogramm als eine Quelle der deutschen Leitkultur. Auch dient es als Begründung dafür, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Für den Islam möchte die AfD die Religionsfreiheit einschränken. Das Christentum ist eine Basis der Partei, der Islam ihr Feindbild. Und die Kirchen entwickeln sich neben der etablierten Politik und den Medien zur Reibungsfläche, an der die AfD ihr Licht zum Leuchten bringen will.

Die großen Kirchen haben zunächst die Entwicklung der AfD abgewartet. Bald gingen sie auf Distanz zu der neuen Partei, besonders zu ihren rechtskonservativen und nationalistischen Flügeln. Die aber scheinen aus jeder Krise stärker hervorzugehen.

Die neue Partei organisierte sich wie keine vor ihr über das Internet, den Platz der lauten Stimmen und des Streits ohne Hemmungen. Mit Facebook, Twitter und Whatsapp konnte sie sich weit schneller entwickeln als alle Parteien vor ihr, lauter und plakativer und zugleich anonymer. Das wirkt sich aus bis in die Dörfer. Es erschwert das Gespräch mit denen, die sich für die Positionen der AfD öffnen, aber kaum darüber reden, weil sie die Kritik scheuen, mit der sie rechnen müssen. Über die elektronischen Medien konnte die Partei „alternative Fakten“ behaupten und falsche Nachrichten verbreiten. Währenddessen entzieht sie sich unbequemen Fragen. Kritische Journalisten erhalten kaum Zutritt zu Versammlungen und Parteitagen. Viele Repräsentanten der Partei lassen sich am liebsten nur ausgewählte Fragen stellen. Der Kölner Parteitag forderte eine Beschneidung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Besonders klar wird die rechtsnationalistische Ausrichtung der Partei am thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke. Er polarisierte seine eigene Partei mit einer Rede im Dresdner Ballhaus Watzke. Dort kritisierte er einen „Import fremder Völkerschaften“, der das Sozialsystem und den sozialen Frieden gefährde. Und er forderte eine „erinnerungspolitische Wende“: Statt der „dämlichen Erinnerungspolitik“ brauche Deutschland eine „Erinnerungskultur, die uns vor allen Dingen und zuallererst mit den großartigen Leistungen der Altvorderen in Berührung bringt.“ Das Berliner Holocaust-Denkmal bezeichnete er als ein „Mahnmal der Schande“. Während dieses Buch entstand, lief ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Das Allensbacher Institut für Demoskopie stellte nach seiner Rede einen steilen Absturz der Beliebtheit der AfD fest. Doch die Stimmen, die sich von Höckes Einstellung distanzierten, wurden immer leiser, der Weg in den rechten Nationalismus offensichtlich.

Kurz vor dem Kölner Parteitag im April meldete sich erneut der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Er verurteilte den Nationalismus, den die Partei pflegt, mit deutlichen Worten: „Wer sein eigenes Land oder seine eigene Volksgruppe überhöht und gegen die anderen in Stellung bringt, produziert Hass, irgendwann Gewalt und am Ende vielleicht sogar wieder unzählige Tote. Deswegen sage ich: Nationalismus ist eine Erscheinungsform von Sünde.“

Dieses Buch will trotz dieser Tendenz zur Abgrenzung der AfD von der Kirche bei gleichzeitiger Indienstnahme des Christentums das Gespräch befördern. Deshalb kommt auch der Jurist Hartmut Beucker aus Wuppertal zu Wort, der sich für die AfD um ein Landtagsmandat bewarb. Wegen seines Parteiamtes trat das Presbyterium geschlossen zurück, dem er angehörte.

Auch die Vorsitzende der Gruppe „Christen in der AfD“, Anette Schultner, war zur Mitwirkung am Buch angefragt. Sie hat aber auf keine Einladung reagiert. Während des Kölner Parteitags unterstützte sie die Kirchenkritik der Funktionäre. Schultner gehört zu einer Freien evangelischen Gemeinde, also zu einer evangelischen Freikirche. Zur AfD kam sie über ihre Mitwirkung an der „Demo für alle“ in Hannover, einem Aktionsbündnis von Gegnern gegen den sogenannten „Genderwahn“ und gegen Bildungspläne in Baden-Württemberg und Hessen. Sie kämpft gegen Abtreibung und Christenverfolgung und für die traditionelle Ehe; Themen, die auch an den konservativen Rändern der beiden großen Kirchen Gewicht haben, bei Rechtskatholiken und Evangelikalen. Daher sollte auch ein Vertreter der evangelikalen Bewegung in diesem Buch vertreten sein. Doch niemand der Angefragten war dazu bereit – ein Indiz dafür, dass die AfD in der Bewegung mehr Zustimmung genießt als es den Führungen lieb ist. Oder sympathisieren mehr Verantwortliche als gedacht mit Positionen der Partei?

Unter den „Christen in der AfD“ soll es eine konservativ-katholische Mehrheit geben. Ehemalige Spitzenfunktionäre aus den Landesverbänden suchen hier eine neue Chance zur Profilierung. Noch ist offen, wie wichtig der Kreis für die Partei wird.

Die „Alternative für Deutschland“ ist die Partei der heilen Welt. Ihr Deutschland besteht aus Reinräumen und Klartexten. Es ist die Welt der kulturellen, ethnischen, wirtschaftlichen und politischen Eindeutigkeit. Die AfD verspricht, dass es solche reinen Räume und guten Zeiten gegeben hat und dass sie die Menschen wieder dahin führen kann. Sie spricht Enttäuschte an, die sich als Verlierer fühlen, denen die Übersicht abhandengekommen ist. Sie besetzt den Begriff des Konservativen.

Dabei ist die AfD kein Sammelbecken für Unzufriedene am Rand der Gesellschaft und keine Prekariatspartei, auch wenn etwa Alexander Gauland sie als Partei der kleinen Leute bezeichnet. Das sahen zu Unrecht Kommentare voraus, als der Gründungsparteichef Bernd Lucke im Sommer 2015 abgewählt wurde, weil er die rechtskonservative Drift in den Landesverbänden nicht mitmachen wollte. Doch die AfD ist nicht einfach an den rechten Rand der Gesellschaft abgewandert wie vergleichsweise die NPD. Ihre Funktionäre sind Unternehmer, Lehrer und Anwälte. Sie ist also alles andere als ein Randgruppenphänomen. Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft brachte im März 2017 zutage, dass die Partei in der Mitte der Gesellschaft zuhause ist. Das belegen Einkommensniveau und Bildungsniveau. Mit 2200 Euro Nettoeinkommen stehen die Anhänger der Partei leicht besser da als der Schnitt der Bevölkerung. 55 Prozent von ihnen haben ein mittleres Bildungsniveau, etwa einen Sekundarschulabschluss, 25 Prozent ein hohes, und nur jeder Fünfte ist weniger gebildet.

Größer als im Schnitt ist aber die Angst vor der Zukunft. 82 Prozent der Sympathisanten fürchten negative Folgen der Zuwanderung. Fast so hoch rangiert die Sorge vor einer steigenden Kriminalität. Die AfD, so bilanziert die Studie, sei die Partei der „sich ausgeliefert fühlenden Durchschnittsverdiener.“

Auf der Klaviatur dieser Angst intonieren die AfD-Funktionäre ihr Lied vom Verschwinden der Harmonie.

Längst sind auch die kritischen Stimmen im Inneren der Partei laut geworden. Mitgründer Konrad Adam verteidigte noch im Dezember 2016 in der evangelikalen Zeitschrift idea-Spektrum die Linie der Partei. Noch klang seine Kritik vorsichtig: Dass Frauke Petry forderte, den Begriff „völkisch“ auch positiv zu sehen, fand er nicht rechtsextrem, aber ungeschickt. Im April 2017 erhob er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schwere Vorwürfe gegen die Führung und die skandalträchtige Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Er kritisierte – wie auch die Kirchen – ein gebrochenes Verhältnis zu demokratischen Verfahren. Seiner Führungskollegin Petry warf er „Methoden einer Kaderpartei“ vor. Ihren neuen Ehepartner Marcus Pretzell bezeichnete er als „Zigeuner der Macht“. Inhaltlich stehe Pretzell für nichts. In Teilen sei die AfD zweifellos unseriös. „Ich frage mich“, sagte Adam, „ob das noch die Partei ist, die ich gewollt habe.“ Doch vor dem Kölner Parteitag trat er aus der Kirche aus.

Kirchen müssen das Gespräch mit der AfD führen und mit deren Anhängern in den eigenen Reihen. Ihr Auftrag verpflichtet sie, ihre Stimme für Menschen in Not zu erheben und für eine Gesellschaft einzutreten, die niemanden ausgrenzt. Darin liegt ein Grund, auch mit denen zu reden, die im Ausschluss und in der Abgrenzung die Zukunft sehen.

Die Kirchen müssen zudem selber offen bleiben für Kritik. Der frühere EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber fragte im April 2017 in der renommierten Berliner Stiftungsrede: „Lege ich mir Rechenschaft darüber ab, wie sich meine Meinungen auf meine Wahrnehmungen der Wirklichkeit auswirken? Wann habe ich zum letzten Mal eine Meinung geändert, weil ich eine Tatsache falsch eingeschätzt habe? Wer über die Protagonisten des postfaktischen Zeitalters schimpft, ist zu solchen Betrachtungen verpflichtet.“

In der Auseinandersetzung mit der AfD müssen die Kirchen diese Kunst pflegen. Deshalb hat Manfred Rekowski, der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Ende 2016 ein Gespräch mit der Parteivorsitzenden Frauke Petry geführt. Anders als der Katholikentag hat der Evangelische Kirchentag 2017 die AfD zum Gespräch eingeladen. Und anders als katholische Bischöfe haben evangelische Kirchenführer die Partei nicht generell aus dem Konsens des Christlichen herausdefiniert. Sie sind stärker in die sachliche Auseinandersetzung gegangen. Das ist der kirchengemäße Weg. Auch wenn dem Kirchentag dabei der Fehler unterlief, sich mit einer unwichtigeren AfD-Vertreterin abspeisen zu lassen, und er der Parteispitze ersparte, sich nach dem Kölner Parteitag zur Kirche zu erklären. Doch Gespräche mit der AfD müssen sein. Auch die katholische Kirche wird daran nicht vorbeikommen. Sie hätte sie besser gleich geführt.

Liane Bednarz

Fromm und rechts – das passt zusammen

Liane Bednarz, geboren 1974, ist Rechtsanwältin und Publizistin in Hamburg. Sie verfolgt den Weg der AfD so intensiv wie nur wenige.

Warum gewinnt die AfD Sympathien bei konservativen Christen beider Konfessionen?

Wer in ein paar Dekaden auf das derzeitige Jahrzehnt zurückblickt, wird merken, dass dieses in ideengeschichtlicher Hinsicht eine Zäsur mit sich gebracht hat. Rechtes Gedankengut und rechte Bewegungen sind plötzlich fast schon salonfähig. Bis dato waren sie in der Bundesrepublik zwar vorhanden, gesellschaftlich aber marginalisiert. Unter dem berühmt-berüchtigten Motto „Man wird ja wohl noch sagen dürfen“ trauen viele sich nunmehr, einen völkischen Ton anzuschlagen und die etablierte Politik als „Alt-“ bzw. „Kartellparteien“ sowie die Medien als „Lügen-“ bzw. „Lückenpresse“ zu diffamieren.

Längst ist zu einer Gewissheit geworden, was der in rechten Kreisen beliebte Publizist Michael Klonovsky im Dezember 2014 auf seinem Blog „acta diurna“ („Tagesgeschehen“) voraussagte: „Es wird in den nächsten Jahren eine Spaltung dieses Landes in zwei Lager stattfinden, wie sie in den USA bereits weitgehend vollzogen ist. Die Bruchlinien sind mit Namen wie Sarrazin, Pirinçci, AfD und Pegida markiert, desgleichen gehören die Petitionsbetreiber gegen die Schulsexualisierung in bald vielen Bundesländern dazu. (…) Ich für meinen Teil werde wenig mit dieser Bewegung zu tun haben, aber ein gewisses Maß an Verständnis für sie hegen, denn mir fällt kein Argument ein, warum diejenigen, so da seit Jahren für das humanitaristische Theater blechen und sich gleichzeitig von den Lautsprechern des Zeitgeistes als dumpfdeutsche Mitte-Extremisten schmähen lassen müssen (in den Öffentlich-Rechtlichen sogar auf eigene Kosten), sich nicht endlich einmal spürbar gegen diese Plage zur Wehr setzen sollten.“

Ausgerechnet ein bestimmtes christliches Milieu hat sich als besonders anfällig für die Parolen der rechten Seite der Bruchlinie erwiesen. Dabei handelt es sich um Gläubige beider Konfessionen, die sich selbst als konservativ einordnen. Dazu zählen Katholiken, die etwa den Zölibat und eine strenge Kirchenhierarchie befürworten, sowie bibeltreue Protestanten. Letztere finden sich vorrangig im evangelikalen Milieu, also entweder in Freikirchen oder in den entsprechenden Kreisen der Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) wie etwa in den pietistisch geprägten Regionen im Südwesten, aber auch in schwäbischen Gebieten in Bayern.

Man muss also inzwischen konstatieren: Nicht nur unter Konservativen insgesamt, sondern auch innerhalb des konservativen christlichen Milieus ist es zu einer Spaltung gekommen in einen moderaten Flüge einerseits und einen sich immer rechtspopulistischer bzw. neurechter gerierenden Flügel andererseits. Wie unter dem Brennglas lässt sich hier beobachten, wie sich Menschen zunehmend radikalisieren und, wie etwa der katholische Publizist Matthias Matussek in einem Artikel mit dem Titel „Die mutigen Einzelnen“, sogar Sympathien für die „Identitäre Bewegung“ zeigen. Und damit für eine Gruppierung, die seit Jahren im Visier von diversen Landesverfassungsschutzämtern steht und bereits Monate vor dem Erscheinen von Matusseks Text auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Beobachtungsobjekt eingestuft wurde. Dessen Präsident, Hans-Georg Maaßen, begründete dies im August 2016 gegenüber der „Deutschen Presseagentur“ wie folgt: „Wir sehen bei der ‚Identitären Bewegung‘ Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. So werden Zuwanderer islamischen Glaubens oder aus dem Nahen Osten in extremistischer Weise diffamiert. Deshalb beobachten wir die Bewegung nun auch.“

Moderat-konservative Christen stecken in einem Dilemma. Ihnen ergeht es oftmals so wie vielen in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. „Gemäßigte Konservative hatten es schwer gegen die aggressive Rhetorik“, schrieb der Journalist Johannes Saltzwedel in einem 2015 erschienenen Essay in dem bei DVA erschienenen Sammelband „Die Weimarer Republik – Deutschlands erste Demokratie“. Zwar ist der prozentuale Anteil der radikalisierten Christen gemessen an der Gesamtzahl kirchennaher Christen gar nicht einmal besonders groß. Jedoch verfügen sie über einige bekannte Aushängeschilder, treten lautstark in Blogs und sozialen Medien auf und unterhalten diverse Netzwerke. Zum Teil nehmen sie auch Einfluss auf die Politik oder versuchen es zumindest.

Wie konnte es so weit kommen? Diese Entwicklung ist keineswegs zufällig. Denn es gibt seit Jahrzehnten enge Verbindungen zwischen christlichen Milieus und der „Neuen Rechten“, die nun in aller Öffentlichkeit Frucht tragen.

Die Neue Rechte entstand Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre als „Nouvelle Droite“. Ihr Gründungsvater ist Alain de Benoist, ein ehemaliger Rechtsextremist. De Benoist hatte erkannt, dass das rechte Denken mit seinem Hang zum Extremismus bis hin zum manifesten Neonazismus keine Zukunft hatte. Also grenzte er sich davon ab. Stattdessen knüpfte er an die Vordenker der „Konservativen Revolution“ der Weimarer Republik an, also an völkische und antidemokratische Intellektuelle wie Arthur Moeller van den Bruck (Hauptwerk: „Das dritte Reich“), Carl Schmitt, der ein striktes Freund-Feind-Denken in der Politik propagierte, und an Edgar Julius Jung (Hauptwerk: „Die Herrschaft der Minderwertigen“). Nur die wenigsten von ihnen wie namentlich Carl Schmitt schlossen sich später den Nationalsozialisten an. Gleichwohl waren sie Wegbereiter für die Abschaffung der Weimarer Demokratie. Mit ihrem Gedankengut, etwa der Diffamierung des Reichstags als „Schwatzbude“, hatten sie die Weimarer Republik sturmreif geschossen.

Die Neue Rechte konnte schnell auch in Deutschland Fuß fassen. Doch sie unterschied sich in einem zentralen Punkt von den Vorgaben de Benoists. Anders als er, der das Christentum ablehnt, gaben sich viele ihrer deutschen Protagonisten von Anfang an dezidiert christlich. Sie legten somit letztlich den Grundstein dafür, warum so viele konservative Christen heutzutage so anfällig für neurechtes Gedankengut sind – und nicht einmal merken, wie sehr sich dieses Denken abhebt von dem bundesrepublikanischen Konservativismus der Nachkriegszeit, den Politiker wie Konrad Adenauer oder Franz-Josef Strauß prägten.

2006 erschien ein Gesprächsband namens „Unsere Zeit kommt“ mit einem Austausch zwischen zweien der bis heute wichtigsten Vordenker der Neuen Rechten, nämlich dem Geschichtslehrer Karlheinz Weißmann und dem Verleger Götz Kubitschek. Weißmann sagt dort über die „Nouvelle Droite“: „Was mich von Anfang an irritierte, waren die Schlüsselinhalte – positive Wertung des Rationalismus, die Fixierung auf das Indoeuropäische, die Feindseligkeit gegenüber dem Christentum, die Begeisterung für die ‚Biopolitik’, fasziniert war ich dagegen von dem Projekt, eine Gegenideologie aufzubauen, um der Linken Paroli zu bieten.“ Und weiter: „Sicherlich kann es auch ein Christentum ohne Europa geben, aber kein Europa ohne Christentum.“

Die angebliche Islamisierung war 2006 unter den Neuen Rechten noch kein Thema. Aber der Umstand war schon damals angelegt, dass ausgerechnet sie mit ihrer spezifischen Weltsicht eine Dekade später als „Verteidiger des christlichen Abendlands“ in Erscheinung treten und letztes zu einem rechten Kampfbegriff machen würden. Vielleicht erklärt diese Betonung des Christentums auch, warum jemand wie der katholische Publizist Klaus Kelle, selbst CDU-Mitglied, keine Berührungsängste mit Weißmann hat. Er stellte im Herbst 2015 in einer Radiosendung Weißmanns Buch „Deutsche Geschichte für junge Leser“ vor und interviewte Weißmann dazu.

2003 hatten Kubitschek und Weißmann gemeinsam die neurechte Denkfabrik „Institut für Staatspolitik“ gegründet. Inzwischen, genauer seit 2014, gehen sie getrennte Wege. Weißmann begründete dies im Dezember 2015 in der „Jungen Freiheit“ u.a. mit Kubitscheks „permanenter Grenzüberschreitung, etwa im Hinblick auf die Faschisten des 21. Jahrhunderts“. Gemeint ist damit Kubitscheks positive Haltung gegenüber der italienischen neofaschistischen Gruppierung „Casa Pound“. Rund um Kubitschek hat sich inzwischen der radikale Teil der neurechten Szene versammelt. Dagegen hat sich die 1986 gegründete Wochenzeitung „Junge Freiheit“, die oft als „Mutterschiff“ der neurechten Publizistik bezeichnet wird, unter ihrem Chefredakteur Dieter Stein vor allem seit dem Herbst 2015 deutlich gemäßigt. Mittlerweile zählt sie zu den schärfsten Kritikern von Kubitschek und dessen engem Weggefährten, dem Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke. Deshalb ist sie aber noch nicht zu einer harmlosen Zeitung geworden. Neben klassisch konservativen Texten finden sich dort nach wie vor Beiträge mit neurechtem Gedankengut. So unterhalten etwa Weißmann und auch de Benoist eine regelmäßige Kolumne. Vom völkischen Rechtsradikalismus allerdings distanziert sich das Blatt klar.

Auch die „Junge Freiheit“ gibt sich christlich. So heißt es im Leitbild der Zeitung: „Die europäische und deutsche Kultur sind mit dem Christentum auch in seiner säkularen Form unauflöslich verwoben. Wir begegnen religiöser Indifferenz durch einen festen, christlichen Standpunkt, der im Jahreslauf wiederkehrend einen deutlichen Vorrang erhält.“ Da wundert es kaum, dass viele der Protagonisten des sich selbst für konservativ haltenden christlichen Milieus dort seit Jahren veröffentlichen. Zu ihnen zählen die katholische Publizistin und „Gender“-Kritikerin Birgit Kelle (auch sie ein CDU-Mitglied) und Martin Lohmann, der Organisator des jährlichen „Marschs für das Leben“, einer Initiative gegen Abtreibung. Im Jahre 2009 erhielt Helmut Matthies, der Leiter des evangelikalen Medienunternehmens „idea“, den Gerhard-Löwenthal-Preis, den die „Junge Freiheit“ gemeinsam mit der „Förderstiftung Konservative Bildung“ vergibt. Nun ist die Mäßigung der Zeitung anzuerkennen. Deshalb etwa verteidigte die Verfasserin dieses Textes die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali, als diese der „Jungen Freiheit“ im Frühjahr 2017 ein Interview gab. Im Unterschied zu Hayali allerdings treten die christlichen Autoren nicht als grundsätzliche Opponenten des inhaltlichen Kurses der „Jungen Freiheit“ auf.

In ideengeschichtlicher Hinsicht fußt die Neue Rechte in Deutschland auf dem sogenannten „Ethnopluralismus“ sowie einer antiliberalen Haltung, antipluralistischen Strömungen, einem Anti-Egalitarismus und dem Versuch, die historische Schuld der Deutschen infolge der Verbrechen des NS-Regimes zwar keinesfalls zu leugnen, aber doch in ihrer Bedeutung für die Gesamtgeschichte Deutschlands zu relativieren.

Wer den Begriff „Ethnopluralismus“ zum ersten Mal hört, kann dabei leicht an „Multikulti“ und „Diversity“ denken. Doch er liegt damit falsch. Der Ethnopluralismus ist das Gegenteil davon. Im Unterschied zur NS-Ideologie wird zwar keine Rasse als „Herrenrasse“ angesehen. Vielfach sprechen Neue Rechte auch nicht von Rasse, sondern von „Ethnien“ und „Kulturen“. Jedoch sollen diese sich untereinander möglichst nicht mischen. Ethnopluralismus meint also ein Homogenitätsideal: Die vielen „Ethnien“ oder „Kulturen“ sollen jeweils unter sich bleiben.

Genau hier verläuft auch die Grenze zwischen dem, was noch konservativ und dem, was bereits neurechts ist. So schrieb der Münchner Soziologe Armin Nassehi in seinem 2015 erschienenen Buch „Die letzte Stunde der Wahrheit“ treffend: „Rechts wird Denken also spätestens dann, wenn es eine Homogenität der Eigengruppe annimmt“ und Vielfalt lediglich „insofern gutheißt, als es durchaus unterschiedliche Kulturen und Lebensformen geben darf – aber eben nicht vermischt und innerhalb eines Raumes, sondern nebeneinander“. Genau das postuliert Alain de Benoist. So sagte er in seiner in Interviewform verfassten Autobiographie „Mein Leben“, man könne „nicht gleichzeitig Rassenmischung und Rassenvielfalt befürworten“, „da erstere als unmittelbare Folge die Verminderung der letzteren bewirkt.“ Im Buch spricht er von der “Verteidigung der menschlichen Vielfalt“. Es erschien 2014 in deutscher Übersetzung im Verlag der „Jungen Freiheit“.

Ethnopluralismus widerspricht der Bibel fundamental. Denn vor Gott zählt der Mensch als solcher. Ein Denken in rassischen oder kulturellen Kategorien ist der Bibel im Neuen Testament fremd. Der Apostel Paulus schreibt dies im Brief an die Galater 3, 27–29 sogar ausdrücklich: „Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben.“

Aus dem Ethnopluralismus heraus hat die Neue Rechte die Abgrenzung zwischen dem „Eigenen“ und dem „Fremden“ entwickelt. Eine der wichtigsten Schriften der Szene lautet „Die Verteidigung des Eigenen“. Autor ist der Österreicher Martin Lichtmesz, der sich betont katholisch gibt und der „Identitären Bewegung“ nahesteht. Wer nun glaubt, dass Christen sich von derartigem Vokabular fernhalten, täuscht sich. So beklagte der katholische Publizist Alexander Kissler im Dezember 2016 auf „cicero.de“ das „Lob der Grenzenlosigkeit“ und kritisierte: „Keine Grenzen soll es geben zwischen Deutschland und Österreich, Österreich und Italien, der EU und den sie umgebenden Meeren, zwischen Mein und Dein, dem Eigenen und dem Fremden, den Religionen und Kulturen“. Kissler leitet das Kulturressort beim gen rechts gedrifteten Monatsmagazin „Cicero“ und trat schon mehrfach als Verteidiger von Akif Pirinçci und Thilo Sarrazin in Erscheinung.

Doch es geht noch radikaler. So sagt de Benoist in seiner erwähnten Autobiographie, „gutmenschliche Politikansätze der schrittweisen kulturellen Angleichung“ führen „konkret zum Völkermord“. Diese Sichtweise ist unter Neuen Rechten weit verbreitet. Björn Höcke stellte auf seiner Facebookseite die Frage, ob die „Multikulturalisierung“ eines „gewachsenen Volks“ „Völkermord“ im Sinne der Uno-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermords sei. Bei anderer Gelegenheit beklagte er, es gebe „nur noch 64,5 Millionen Deutsche ohne Migrationshintergrund“. Etwas softer ist die Formulierung vom „Ethnosuizid“, also dem Volksselbstmord. Auch auf diese stößt man unter rechten Christen. So setzte der katholische Dresdner Rechtsanwalt Maximilian Krah, der 2016 öffentlichkeitswirksam aus der CDU aus- und in die AfD eingetreten ist und regelmäßig große Resonanz auf Facebook und Twitter erhält, im selben Jahr den folgenden Tweet ab: „Mit Kant kann man den Merkel‘schen Ethnosuizid nicht rechtfertigen. Was hier propagiert wird, ist Widermoral.“ Nicht einmal gegenüber Götz Kubitschek zeigt Krah Berührungsängste. Im Herbst 2016 kündigte Kubitschek Krah als Redner beim „November-Kongress“ des „Instituts für Staatspolitik“ an.