9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HJB Verlag & Shop KG

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Frühjahr 1940 in Frankreich: Die alliierten Franzosen und Engländer sind geschlagen, die deutsche Wehrmacht steht vor Dünkirchen. Doch nach diesem unerwartet schnellen und triumphalen Erfolg fehlt ein Generalplan für die Zeit nach dem Sieg. Wie soll es weitergehen? Hitler will England zu einem Frieden zwingen, seine Generale hingegen würden am liebsten sofort über den Kanal übersetzen. Doch dazu besitzt die Wehrmacht weder eine seetaugliche Landungsflotte noch die notwendige Lufthoheit. Außerdem lauert die übermächtige Royal Navy nur darauf, einen deutschen Invasionsversuch bereits im Ärmelkanal zu beenden. Da hat ein bislang unbekannter Generalstabsoffizier eine waghalsige, aber brillante Idee. »Alternativer Beobachter« ist eine Buchreihe des UNITALL Verlages. In jedem Band wird eine militärhistorisch bedeutende Schlacht in Romanform aufgegriffen. Allerdings weichen Verlauf und Ausgang ab von dem, was in unserer Realität geschah. Im Anhang zu jedem Roman spekuliert der Autor über die Auswirkungen seiner alternativen Geschichte auf den weiteren Kriegsverlauf.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

ALTERNATIVER BEOBACHTER

Unternehmen Seelöwe hat begonnen!

10 Divisionen der Wehrmacht in England angelandet!

Military-Fiction-Roman

von

Martin Schempp

Inhalt

Titelseite

Die Ausgangslage

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Epilog

Ausblick

Vita

Empfehlungen

COMPACT Geschichte

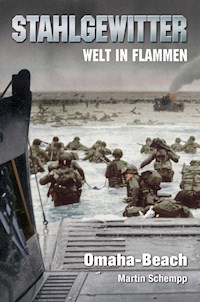

Stahlgewitter – Welt in Flammen

Der Vigilant

Inferno – Europa in Flammen

Impressum

Die Ausgangslage

Im Frühjahr 1940 stand das Deutsche Reich auf einem weiteren Höhepunkt seiner Macht: In nicht einmal vier Wochen hatten die Deutschen mit Frankreich die größte Militärmacht der letzten dreihundert Jahre besiegt. Dieser von beiden Kriegsparteien unerwartet schnelle Erfolg hatte zwei Gründe:

Der erste war der kluge Plan des Generals von Manstein. Der sah vor, die französischen Festungen der Maginotlinie nicht frontal anzugreifen, sondern zu umgehen. Zum einen von Süden mit einem direkten Stoß durch die Wälder der Ardennen, zum anderen sie von Norden durch einen Sichelschnitt über Holland und Belgien zu umgehen und von hinten zu packen. Anschließend sollte ein Vormarsch sowohl nach Paris als auch zum Ärmelkanal den Gegner spalten. Mansteins Plan ging auf: Holland kapitulierte nach fünf Tagen, das tapfere kleine belgische Heer hielt sich immerhin fast drei Wochen lang.

Der zweite Grund für Frankreichs katastrophale Niederlage war bei dessen hoffnungslos überalterter Armee zu suchen. Seit Ende des 1. Weltkriegs hatte sie sich nicht weiterentwickelt. Noch immer folgte sie der Doktrin des Stellungskampfes und vertraute auf die mächtigen Bollwerke der Maginotlinie, an denen sich ein Angreifer die Zähne ausbeißen sollte. Vom modernen schnellen Bewegungskrieg hielt die alte Offiziersgarde, die wegen Herkunft und nicht wegen Leistung befördert wurde, nichts. Bei der Truppe hatte der mangelnde Drill der Friedensjahre für ein Nachlassen von Kampfkraft, Motivation und Disziplin gesorgt. Fehlende finanzielle Mittel während der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre warfen die französische Armee auch waffentechnisch weit zurück.

Nach den ersten schnellen Erfolgen des Frankreichfeldzugs zeigte sich allerdings auch bei den Angreifern ein Manko: Es fehlte ein Generalplan für die Zeit nach Frankreichs Kapitulation. Adolf Hitler hatte sich in den Jahren davor mehrfach um einen Frieden mit England bemüht. Seine eigentlichen Ziele lagen im Osten, wo er für Deutschland neue Lebensräume und Industriegebiete schaffen wollte. Am liebsten zusammen mit England, wenn nötig auch ohne. Seit 1922 hatte er keinen Zweifel daran gelassen, aus dem Verliererstaat Deutschland wieder eine Großmacht machen zu wollen, die alten Grenzen von 1914 wiederherzustellen und Rache an der Schmach des Versailler Friedensvertrages zu üben. Um das zu erreichen, war die Wiederherstellung Deutschlands als Militärmacht notwendig. Dafür war Hitler die Begeisterung von Generalen und Industriellen sicher. Im September 1934 festigte er seine Diktatur, indem er alle konkurrierenden SA-Führer beseitigte. Kurz darauf starb der greise Reichspräsident Hindenburg, und Hitler war nun gleichzeitig Reichskanzler und Reichspräsident. Das sicherte ihm grenzenlose Macht ohne irgendein Kontrollgremium, Reichstag und Ministerien waren nur noch Staffage. Geschickt spielte Hitler außerdem seine Untergebenen gegeneinander aus, um sie zu schwächen, und entwickelte sich im Laufe der Jahre zum Geheimniskrämer.

Zunächst trat der Diktator aus dem Völkerbund aus und zog sich von der Abrüstungskonferenz zurück. 1935 verstieß er durch die Wiederaufrüstung Deutschlands gegen die Versailler Verträge. 1936 marschierte er wiederum vertragswidrig ins entmilitarisierte Rheinland ein. 1938 holte er über das Münchener Abkommen von der Tschechoslowakei die früheren deutschen Gebiete Böhmen und Mähren zurück. Im selben Jahr verleibte er sich Österreich ein und Anfang 1939 – vertragswidrig – die übrige Tschechoslowakei. Diese außenpolitischen Erfolge hatte der Führer der Intuition eines Tyrannen zu verdanken und dem Instinkt eines Glücksspielers, große Risiken einzugehen.

Im September 1939 war mit dem Bluffen jedoch Schluss. Nach dem Angriff auf Polen erklärten die durch Beistandsabkommen verpflichteten Engländer und Franzosen Deutschland den Krieg. Zwar wiederholte Hitler im Oktober 1939 in einer Reichstagsrede sein Friedensangebot an England, doch das lehnte erwartungsgemäß ab. Und noch einmal hatte der Spieler Hitler Glück – während des Polenfeldzugs standen im Westen zwanzig deutschen Divisionen rund hundertzehn englische und französische gegenüber. Hätten die Verbündeten mehr Courage gezeigt und sofort angegriffen, wäre der 2. Weltkrieg vielleicht schon zu diesem Zeitpunkt beendet gewesen.

Doch nun war Frankreich besiegt. Die entscheidende Frage lautete: Wie sollte es weitergehen? Hitler wollte England aus dem Krieg drängen. Entweder durch einen Friedensvertrag, durch Einschüchterung und Einsetzen eines Marionettenregimes oder durch Eroberung. Für Letzteres war Deutschland jedoch nicht bereit. Bereits der dreiwöchige Polenfeldzug hatte die Hälfte der deutschen Panzer und motorisierten Fahrzeuge außer Gefecht gesetzt. Für einen langen Krieg gegen einen starken Gegner war die Wehrmacht nicht gerüstet.

Vor allem die Luftwaffe nicht. Sie besaß keine strategische Bomberflotte, sondern diente dem Heer als Unterstützung. Franzosen und Polen waren mit ihren veralteten Flugzeugen keine echten Gegner gewesen. Die RAF hingegen erwies sich als harte Nuss. Plötzlich war es nicht mehr so leicht, die für die Zusammenarbeit mit dem Heer notwendige örtliche Luftüberlegenheit herzustellen. Für einen Krieg gegen England fehlten der Luftwaffe langstreckentaugliche Bomber und Jäger, die ins Herz der mittelenglischen Industrie vordringen konnten. Das deutsche Radar steckte im Gegensatz zum englischen noch in den Kinderschuhen. Hinzu kam der fehlende strategische Weitblick des Oberbefehlshabers der Luftwaffe, Hermann Göring.

Die Frage, wie es militärisch nach dem überraschend schnellen Sieg gegen Frankreich weitergehen sollte, war nicht nur eine strategische, sondern eine kriegsbestimmende. Denn eine falsche Entscheidung konnte zur Katastrophe führen.

Prolog

10. Juni 1940, Ärmelkanal zwischen Calais und Dover, nahe der englischen Küste

Der Einsatz begann beinahe mit einem Desaster. Wie aus dem Nichts blitzte plötzlich der Strahl eines Suchscheinwerfers auf, glitt über das mit Ölschlieren verschmierte Deck des Fischkutters, tauchte das winzige Steuerhaus, die rostige Reling und die achtlos übereinandergeworfenen Netze in gleißendes Licht. Dieser Scheinwerfer blendete Johann Müller so stark, dass er vollkommen blind über ein Tau stolperte, gegen die Winde zum Einholen des Fangs prallte und sich derartig den Kopf anschlug, dass er trotz des wolkenverhangenen Himmels Sterne sah.

»French fishing boat, listen!«, rief eine Stimme hinter dem Suchscheinwerfer auf Englisch, »stop immediately, we pull up alongside!«

Der Diesel des Kutters verstummte, und aus der stockfinsteren Nacht schälte sich der Umriss eines Vorpostenboots. In dessen Topp flatterte die englische Kriegsflagge. Das Boot beschrieb einen Bogen, bis es auf Parallelkurs zu dem knapp halb so großen Fischkutter lief. Dann wurde ein halbes Dutzend Fangleinen ausgeworfen, die sich an der Reling des Kutters verhakten. Keine Minute später hing der französische Fischkutter Madeleine fest vertäut an dem englischen Vorpostenboot.

Sechs Mann, mit Maschinenpistolen bewaffnet, sprangen hinab auf das Deck des Kutters, während die englischen Kanoniere hinter den beiden 3-Zentimeter-Oerlikon-Kanonen die Rohre ihrer Geschütze auf die Madeleine gerichtet hielten.

Johann Müller wurde kotzübel. Nicht wegen des Sturzes gegen die Seilwinde, sondern weil zwei deutsche Spione auf dem Weg zur südenglischen Küste nichts weniger gebrauchen konnten, als ein Enterkommando der Royal Navy.

Mit dem Lauf seiner Sten-MP bedeutete der Führer der Engländer, ein hagerer, groß gewachsener Feldwebel mit dem Schnauzbart eines Seehundes, den Männern der Madeleine, sich nebeneinander an der Reling aufzustellen. Er trat einen Schritt zur Seite, um seinen fünf Kameraden, die das Ganze mit vorgehaltenen Waffen sicherten, nicht in die Schusslinie zu kommen. Dann fragte er: »Who is your captain?«

Der Kapitän der Madeleine hob die Hand. »C’est moi, mon Sergeant.«

Der Engländer mit dem Seehundbart musterte den kleinen dicken Franzosen, an dessen Figur der jahrzehntelange Genuss von zu viel Baguette, Käse und Rotwein deutliche Spuren hinterlassen hatten. »Do you speak English?«

»Non.« Was gelogen war. »Parlez-vous Français, mon Sergeant?«

»No.« Was ebenfalls gelogen war, da beide sehr gut verstanden, was der andere sagte. »But I understand what you say.« Der Brite klopfte mit der Hand auf seine Brusttasche. »Show me the papers of your ship and your identity card.«

Der kleine dicke Kapitän förderte aus seiner speckigen Gesäßtasche ein flaches Bündel schmuddeliger Papiere hervor und reichte sie dem Engländer. Der blätterte sie in aller Ruhe durch, nickte und gab sie dem Franzosen zurück. Dann wandte er sich der Reihe nach an die sechs neben dem Kapitän stehenden Männer, angefangen mit den vier echten französischen Matrosen. Name? Funktion an Bord? Ausweis?

Bei Nummer eins wurde Johann Müller nervös. Bei Nummer zwei schlug ihn bereits das Herz bis zum Hals. Als der Engländer den dritten Matrosen befragte, fingerte Müller mit zitternden Händen neben sich an der Reling entlang und schielte rückwärts nach unten in das schwarze Wasser der Nordsee. Ein Satz, und er wäre von Bord. Und vermutlich tot, noch bevor er den ersten Schwimmzug gemacht hätte. Wegen des Suchscheinwerfers und der Oerlikons. Verflucht! Außerdem konnte er seinen Partner nicht im Stich lassen. De Fries sah ihn in diesem Moment verzweifelt an, die Augen des Holländers drohten aus ihren Höhlen zu springen. War das das Ende? Wie gelähmt starrte Müller auf den Führer des Enterkommandos, der gerade mit dem vierten Matrosen fertig war und sich Müller zuwandte.

»C’est pas la peine de les controller, mon Sergeant.« Die Stimme des französischen Kapitäns riss Müller aus seiner Starre. »Tous les deux sont des Bretons, des cons. Travaillent bien, mais ne parlent rien.« Er zuckte mit den Schultern. »Ils sont des cons, tous pareils, ces Bretons.«

Bretonen, Deppen, maulfaul, keiner Kontrolle wert. So viel verstand Müller. Und die Finte des kleinen dicken Kapitäns gelang. Dem Engländer schien die bisherige Überprüfung zu genügen. Er hob eine Augenbraue, sah Müller und de Fries von oben nach unten an, schüttelte den Kopf und sagte: »All right, Froggies. Go on fishing. Good luck.«

Einer nach dem anderen turnte die Entermannschaft auf das Vorpostenboot zurück, und zehn Minuten später war die Madeleine wieder vom Dunkel der Nacht eingehüllt. Johann Müller ließ sich mit weichen Knien auf den Haufen Netze sinken, während sich sein Partner Frans de Fries über die Reling übergab.

»Na, ihr beiden Meisterspione?« Der kleine dicke Kapitän grinste breit. »Schiss gehabt? Nicht, dass mich euer Schicksal interessieren würde. Aber den zweiten Teil meiner Prämie bekomme ich von eurem Chef nur, wenn ich euch lebendig an der englischen Küste abliefere.« Er hielt sich ein Nasenloch zu und rotzte in die schwarze Nordsee. »Außerdem hasse ich dieses arrogante Britenpack. Froggies hat diese Type uns genannt, Froschfresser. Ist das zu fassen? Geschieht denen gerade recht, wenn ihr ihre Scheißinsel besetzt. Besorgt es ihnen richtig. Unser kleiner Bonaparte hat damals ja leider jämmerlich versagt.«

*

Zwei Stunden später waren Johann Müller und Frans de Fries allein. Sie knieten in einem winzigen grauen Schlauchboot, das mit zwei Menschen, zwei Fahrrädern, zwei Koffern und einem Funkgerät hoffnungslos überladen war. Sie paddelten der englischen Küste entgegen, deren Felsen sich allmählich aus dem Morgengrauen schälten. Als das Schlauchboot knirschend auf die ersten Kieselsteine lief, lagen die beiden Fahrräder bereits auf dem Grund der Nordsee, wohin sie eine überraschende Welle befördert hatte. Geduckt hasteten die beiden Spione über den Strand. Dann vergruben sie die leere Hülle des Schlauchboots und machten sich mit versandeten Schuhen und nassen Hosenbeinen auf den Weg hinauf zur Uferstraße. Dort angelangt, orientierten sie sich nach rechts und folgten dem Verlauf der Fahrbahn. Jeder mit einem Koffer in der Hand, Müller mit dem Funkgerät im Rucksack.

»Wir müssen dringend herausbekommen, wo wir gelandet sind«, sagte Müller.

De Fries nickte. »Und das möglichst, ohne jemandem zu begegnen.«

In diesem Augenblick sahen sie den Polizisten, der ihnen auf seinem Fahrrad entgegenradelte. Der Polizist hörte kurz auf zu treten, musterte die beiden Männer argwöhnisch und hielt dann auf sie zu.

Kapitel 1

24. Mai 1940, Nordfrankreich, Kanal La Bressée, östliche Seite

Der Kanal La Bressée ist Teil eines Systems von künstlich angelegten Wasserläufen, die die Polderlandschaft von französisch Flandern wie ein Gitternetz durchziehen. Diese Kanäle wurden im 17. Jahrhundert von niederländischen Spezialisten gegraben, um dieses unterhalb des Meeresspiegels liegende Gebiet trockenzulegen.

Dass die breiten Wasserläufe für einen angreifenden Feind zum Albtraum werden können, musste zuletzt 1914 die deutsche Reichswehr erfahren. Jetzt, im Mai 1940, am Ende der zweiten Woche des Frankreichfeldzuges, stellten sie sich der Wehrmacht in den Weg. Eine für die Deutschen nach dem bisherigen stürmischen Vormarsch ungewohnte Situation. Hatten sie doch gerade den Blitzkrieg erfunden. Nun aber mussten sie seit Tagen den zäh kämpfenden englischen und französischen Soldaten jeden Meter Kanalufer einzeln entreißen.

Dieselbe Erfahrung hatte auch der Feldwebel gemacht, der an diesem frühen Morgen im Schutz einer weiß blühenden Haselnusshecke auf dem Bauch lag und durch die Linsen seines Zeiss-Fernglases das gegenüberliegende Ufer des Kanals La Bressée beobachtete.

Deshalb gefiel ihm das, was er sah, überhaupt nicht: Englische Soldaten, die emsig wie Ameisen ihre Stellungen auf der westlichen Seite des Kanals ausbauten. Und nicht nur das – auch an dem dahinterstehenden Bauernhof wurden Spitzhacken und Schaufeln geschwungen, flogen Erdbrocken aus Schützengräben und Einmannlöchern.

»Scheiße, was?«, raunte der neben dem Feldwebel liegende Unteroffizier. »’ne ganze Menge Tommies da drüben. Schätze, das sind locker hundert Meter freies Gelände bis zum Ufer, dann nochmal achtzich Meter über’n Kanal.« Der Unteroffizier kratzte sich an seinem pechschwarzen Stoppelbart. »Hmm, da werden se uns ganz schön den Arsch aufreißen. Andererseits – machbar wär’s ja. Wir müssten allerdings so schnell wie möglich angreifen. Am besten sofort.«

Der Feldwebel setzte sein Glas ab und schob seinen Stahlhelm ins Genick. Schweißtropfen glänzten auf seiner Stirn. Seine Armbanduhr zeigte erst kurz nach sieben Uhr, doch die vom wolkenlosen Himmel scheinende Sonne heizte dem Sandboden Flanderns bereits kräftig ein. Bienen umsummten wie verrückt die Blüten der Haselnusssträucher entlang des Kanals La Bressée und umgaben den Feldwebel mit einer Wolke aus mehrstimmigem Gebrumm. Vom Wasser zog ein modrig feuchter Geruch herauf. Behutsam wischte der Feldwebel einen kleinen schwarzen Käfer von seiner Hand, der allzu keck versuchte, unter dem Ärmelbund der Feldbluse hindurch an menschliche Haut zu gelangen.

»Bin ganz deiner Meinung, Wischnewski«, sagte der Feldwebel, »die Engländer haben gerade erst angefangen, sich einzugraben. Wenn wir uns beeilen, erwischen wir sie noch relativ unvorbereitet.«

»Hi, hi«, feixte der Unteroffizier, »dann zischen wir vielleicht schon übermorgen inn’em gemütlichen Strandcafé ein kühles Blondes.« Er deutete mit dem Zeigefinder zum Horizont. »Siehste Gmeiner, dort drüben erkennt man nämlich schon den Kirchturm von Dünkirchen.«

»Das ist nicht der Kirchturm, Wischnewski, sondern der Belfried.«

»Der Bel… was?«

»Der Belfried. Eine Art Befestigungsturm. Die meisten Städte in Nordfrankreich besitzen einen solchen. Errichtet wurden die Belfriede im Mittelalter als Verteidigungsbollwerke gegen die Überfälle der Engländer.«

Der Unteroffizier grinste. »Ja, der Herr Gmeiner. Wieder mal beeindruckend mit seinem ganzen Wissen. Doch diesmal wird den Franzmännern ihr Bel… dingsda nix nützen. Denen nehmen wir ihr scheiß Dünkirchen samt Turm ratzfatz unterm Hintern weg. Kannste Gift drauf nehmen.«

»Hoffen wir’s«, antwortete der Feldwebel. Er drehte sich um und gab den fünf hinter ihm kauernden Soldaten ein Zeichen. Dann legte er seine Maschinenpistole auf den Unterarm und schob sich auf allen Vieren zurück, vorsichtig kriechend, um den Haselnussstrauch, der ihm Schutz geboten hatte, nicht zu einem verräterischen Wackeln zu bringen. Seine Leute folgten ihm auf dieselbe Weise, und ein paar Minuten später schlichen die sechs Mann des Spähtrupps Gmeiner hintereinander geduckt zu den knapp zwei Kilometer entfernten deutschen Linien zurück.

Der Letzte, der zwischen zwei dicken Kopfweiden verschwand, war der Schütze Baum. Einsfünfundsiebzig groß, schlank und mit knapp zwanzig Jahren der Jüngste des Spähtrupps. Bäumchen, wie er genannt wurde, besaß trotz seiner Jugend eine Menge Kampferfahrung und gehörte zu den besten Schützen der Kompanie. Man schätzte Baum als verlässlichen Kameraden und schlief ruhig, wenn er Wache hielt.

Vor dem Schützen Baum hüpfte mit seinen typischen kurzen Trippelschritten der Gefreite Ratzinger. Der von seinen Kameraden Ratze gerufene Niederbayer reichte dem Schützen Baum zwar nur bis zur Schulter, besaß jedoch dessen doppelten Leibesumfang. Bevor Ratzinger 1939 zum Kommiss einrücken musste, galt er in der Hehler- und Schieberszene seiner Heimatstadt Passau als unangefochtener König. Seine kleinkriminelle Neigung und sein Organisationstalent kamen ihm auch in der Wehrmacht zugute: Ob Dosenfleisch oder Winterreifen – Ratze besorgte alles. Wenn es sein musste auch Munition für das MG 34 von Meier zwo.

Meier zwo, der stämmige Gefreite mit den stets angespannten Gesichtszügen, ging ein paar Meter vor Ratzinger. Sein Maschinengewehr hielt er schussbereit im Hüftanschlag, seine Augen glitten ruhelos über das Gelände. Meier zwo redete wenig, schoss dafür schnell und genau. Was den meisten seiner Kameraden in der Kompanie schon mehr als einmal das Leben gerettet hatte. Zum Beispiel seinem Vordermann. Den ein Elefantenbaby zu nennen, wäre eine echte Untertreibung gewesen. Der Gefreite Klein, dieser einen Meter neunzig große Franke, besaß Hände wie Klodeckel und das Kreuz eines Möbelpackers. In Friedenzeiten ein gefürchteter Wirtshausschläger, konnte Klein ein ganzes Bierzelt alleine auseinandernehmen. Dass hinter seinem groben Gehabe eine sensible Seele steckte, wussten nur seine engsten Kameraden.

Zu denen zählte der Obergefreite Matzke. Der große blonde Berliner marschierte mit weit ausholendem Schritt vor Klein. Weshalb die Frauen so auf Matzke flogen, war Klein schleierhaft. Vielleicht, weil er sich jeden Tag rasierte und Pomade in die Haare schmierte? Oder weil er sich als großer Schweiger gab und eine geheimnisvolle Aura um sich legte? Jedenfalls war bisher kaum ein Tag des Frankreichfeldzuges vergangen, an dem Matzke, den sie in der Kompanie nur Donn Schuann nannten, abends nicht mit einer Französin im Gebüsch verschwunden war.

Klein schmunzelte. Mit Wischnewski wäre die Franzosenbraut garantiert nicht mitgegangen. Der speckschwartige, geschwätzige Unteroffizier, der aussah wie ein behaarter Tennisball, folgte Gmeiner auf den Fersen und hatte Mühe, das Tempo des Feldwebels zu halten. Wischnewski lebte nach der Devise: Waschen ist ungesund, Dreck hält warm und wasserdicht. Deshalb stank er hundert Meter gegen den Wind. Aber er musste es wissen. Denn der Bergmann Wischnewski hatte sein halbes Leben unter Tage im Kohlestaub einer Essener Zeche verbracht.

Der Gefechtsstand der 3. Kompanie, die zum ersten der beiden Schützenregimenter der 7. Panzerdivision gehörte, war seit dem letzten Abend in einem flachen, weiß getünchten flandrischen Bauernhaus untergebracht. Dessen Besitzer hatte sich kooperativ gezeigt und seinen neuen Mietern zum Zeichen seines guten Willens an diesem Morgen ein Frühstück serviert. Als Rudolf Gmeiner – Führer des 1. Zuges, Durchschnittsfigur, Durchschnittsgesicht, leicht angegraute braune Haare – die schwere hölzerne Haustür aufdrückte, schlug ihm Kaffeeduft entgegen. Außerdem nahm seine Nase den Geruch von frisch gebackenem Brot wahr und erinnerte ihn daran, dass er den ganzen Morgen noch nichts gegessen hatte.

Karl-Friedrich Freiherr von Plankwitz, Hauptmann und Kompaniechef, saß inmitten der geräumigen Wohnküche des Bauernhauses an einem grob gezimmerten Esstisch und schmierte gerade einen dicken Belag Butter auf eine Stulle. Als er Gmeiner eintreten sah, hellte sich sein Gesicht auf. »Na, Gmeiner, alles gutgegangen?«

Der Feldwebel nahm Haltung an und legte die rechte Hand an die Feldmütze. »Spähtrupp Gmeiner vollzählig zurück, Herr Hauptmann. Die Engländer haben sich auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals La Bressée festgesetzt und sind dabei, ihre Stellungen auszubauen. Direkt an der Kanalböschung und weiter hinten an einem Bauernhof.«

Plankwitz legte die Stulle auf seinen Teller und runzelte die Stirn. »So hab’ ich das befürchtet, Gmeiner, genau so. Verdammte Kanäle! Das bedeutet, wir sollten so schnell wie möglich angreifen. Mit jeder Stunde werden die Tommies drüben stärker.« Er deutete auf einen freien Stuhl am Tisch. »Bitte setzen Sie sich doch. Tasse Kaffee gefällig? Oder eine Scheibe Brot?«

Gmeiner nahm Platz und machte eine abwehrende Handbewegung. »Danke, Herr Hauptmann, ich frühstücke nachher mit meinen Männern.«

»Na gut, wenn Sie meinen.« Der Hauptmann träufelte einen Esslöffel Marmelade auf sein Brot. »Diese sagenhafte Kirschmarmelade müssen Sie bei Gelegenheit unbedingt mal probieren. Madame Jobert hat sie gemacht, die Frau des Bauern. Ich kann Ihnen sagen …« Er biss in die Brotscheibe und verdrehte genüsslich die Augen. »So, jetzt aber zurück zum Geschäft. Schmidkte!«

»Jawohl, Herr Hauptmann!«, antwortete der Kompaniefunker, der im angrenzenden Wohnzimmer des Bauernhauses auf einer hölzernen Anrichte seine Telefone und Funkgeräte aufgebaut hatte.

»Eine Verbindung zum Regiment, sofort!«

»Jawohl, Herr Hauptmann!« Man hörte Schalter klicken, Stecker einrasten, Wählscheiben surren, dann meldete der Funker: »Verbindung steht, Herr Hauptmann.«

Plankwitz griff zu dem auf dem Esstisch stehenden Telefon und nahm den Hörer ab. »Hauptmann von Plankwitz hier, verbinden Sie mich mit dem Adjutanten. Es ist dringend. Ja ich warte.« Ein Bissen Marmeladenbrot, ein Schluck Kaffee. »Keller? Ja Plankwitz hier. Hören Sie, Kollege: Unser Spähtrupp ist zurück. Die Engländer graben sich gerade auf der gegenüberliegenden Seite vom Kanal La Bressée ein. Wenn wir sofort angreifen, haben wir gute Chancen, sie aus ihren Stellungen zu werfen, bevor sie die ausgebaut haben. Ich schlage Angriffsbeginn in dreißig Minuten vor, und zwar … wie? … Moment mal! … wie bitte, ich soll was? … Abwarten? … Soso … aber was hat ein Panzerangriff der Briten bei Arras mit der Situation hier vor Ort zu tun? … Mann, Keller, das ist doch Blödsinn, das wissen Sie so gut wie ich … aha … eine Ausrede, war ja klar … natürlich bleibt das unter uns … hmmm … hmmm… was, die gesamte Front? … Führerbefehl? … Ich fasse es nicht, was für ein … ja, natürlich … Befehl ist Befehl … in Gottes Namen … aber es ist ein Fehler … gut, dass Sie das auch so sehen … na denn, Wiederhören, Keller.«

Plankwitz warf den Telefonhörer auf die Gabel und schob seinen Teller mit dem angebissenen Marmeladenbrot zur Seite. »Ist das zu fassen, Gmeiner? Ein Haltebefehl vom Führer für die gesamte Front. Offiziell wegen eines britischen Panzerangriffs bei Arras, der unsere Spitzen abschneiden und einkesseln könnte. In Wirklichkeit aber will der Führer eine völlige Vernichtung der Briten vermeiden und ihnen die Chance geben, mit ihm Frieden zu schließen.«

Gmeiners Stirn legte sich in Falten. »Wie sieht Hauptmann Keller das?«

»Na, genauso wie ich. Aber dem Regiment und der Division sind die Hände gebunden.«

»Und wieder einmal wird politisches Geplänkel mit Soldatenblut bezahlt.«

»So ist es, Gmeiner. Wir müssen für die Irrtümer der Politiker den Kopf hinhalten. Oder glauben Sie im Ernst, dass sich die Engländer auf ein Friedensangebot des Führers einlassen?«

»Keinesfalls, Herr Hauptmann, wenn man die jahrhundertelangen schwierigen Beziehungen zwischen dem Inselreich und dem Kontinent berücksichtigt.«

Plankwitz seufzte und nahm einen Schluck Kaffee. »Dann sind wir uns ausnahmsweise mal einig. Also abwarten und … tja, Kaffee trinken.« Ein Blick auf die Armbanduhr. »Zugführerbesprechung in einer Stunde. Bitte geben Sie das Ihren beiden Kollegen vom 2. und 3. Zug weiter.«

»Jawohl, Herr Hauptmann.«

Gmeiner schob seinen Stuhl zurück, stand auf und wollte sich umdrehen, als ihn sein Kompaniechef am Arm festhielt.

»Gmeiner, Gmeiner, wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, dass Sie dieses förmliche Getue lassen sollen, wenn wir unter uns sind. Seit dem Polenfeldzug kennen wir uns nun schon, und immer noch spielen Sie den Kasernenhofheini.«

Gmeiner räusperte sich und nahm Haltung an. »Ich habe meine Gründe, Herr Hauptmann.«

»Was für Gründe? Liegt es an mir? Weil ich Sie partout auf die Offiziersschule schicken will?«

»Nein, Herr Hauptmann, es hat nichts mit Ihnen persönlich zu tun.

»Womit dann?«

»Wie gesagt, ich habe meine Gründe.«

Plankwitz schüttelte den Kopf. »Ich verstehe Sie nicht, Gmeiner. Aber gut, wie Sie wollen.« Er zog den Teller mit dem angebissenen Brot zu sich heran. »Dann bis in einer Stunde.«

Während Feldwebel Gmeiner über den Hof zu den Stallungen ging, neben denen die Kompanieküche Stellung bezogen hatte, knirschten unter seinen Stiefelsohlen weißer Kiesel. Der Hof war frei von Unkraut und sauber gefegt. Haupt- und Nebengebäude waren frisch gestrichen, das ganze Anwesen machte einen gepflegten Eindruck. Gmeiner kickte missmutig mit der Stiefelspitze einen Kiesel zur Seite. Klar, Plankwitz fragte sich völlig zurecht, weshalb sein Zugführer sich immer so unnahbar, so reserviert verhielt. Dabei war die Antwort so schwerwiegend wie einfach: Rudolf Gmeiner verachtete das deutsche Offizierskorps. Der nächste Kieselstein flog. Allerding gab es da eine Ausnahme – Karl-Friedrich Freiherr von Plankwitz. Was Gmeiner Kopfzerbrechen bereitete. Einerseits hatte er diesen aufgeweckten, geradlinigen Kerl, der mit seinen zweiunddreißig Jahren zehn Jahre jünger war als er selbst, wie einen jüngeren Bruder ins Herz geschlossen. Andererseits hatte er sich vor langer Zeit geschworen, niemals mehr mit einem Offizier ein persönliches Wort zu wechseln. Teufel nochmal! Musste ihm gerade dieser kleine, drahtige, adlige Mensch über den Weg laufen? Sollte er bei ihm eine Ausnahme machen? Sein Gefühl sagte ja, sein Verstand nein.

»Na, Gmeiner, grübelste schon wieder?«, grinste der Küchenbulle und schob dem Feldwebel einen Becher Ersatzkaffee, zwei Scheiben Kommissbrot und eine Tube Kunstmarmelade hin. »Frühstückste erst mal, dann löst sich dein Problem von ganz alleine.«

»Oder auch nicht«, murmelte Gmeiner und schraubte gedankenverloren die Marmeladentube auf.

24. Mai 1940, Kanal La Bressée, westliche Seite

Sklaventreiber – so nannten sie George Gristock. Und auch an diesem sonnigen Morgen wurde der großgewachsene, kräftige Sergeant-Major seinem Ruf gerecht. Unter Benutzung sämtlicher Flüche, Schimpfwörter und Beleidigungen, die er während seiner fünfundzwanzigjährigen Dienstzeit gesammelt hatte, trieb er seine Männer an.

Die schlugen mit Spitzhacken auf den flandrischen Boden ein, schaufelten Erde, hoben Gräben und Löcher aus, schleppten Steine, rissen sich am Stacheldraht die Hände auf, schwitzten, stöhnten und schlugen vergeblich nach den blutsaugenden Stechfliegen, die sich in Schwärmen auf sie stürzten. Und dann noch dieser Gristock! Der übelste Aufseher beim Bau des Colosseums oder der Pyramiden wäre ein harmloser Wicht gegen ihn gewesen. Dabei gaben die Soldaten bereits ihr Äußerstes, taumelten am Rande ihrer Belastungsgrenze. Denn dass die Deutschen schon bald angreifen würden, war allen klar. Die Fritzen würden keinesfalls warten, bis die Engländer in aller Ruhe ihre Stellungen ausgebaut hatten. Also ignorierten Gristocks Leute ihre schmerzenden Schultern, blasenübersäten Hände und zerstochenen Arme und hieben fluchend weiter auf die flandrische Erde ein.

Der Sergeant-Major lehnte seine Sten-Maschinenpistole an eine Pappel, schob seinen Tellerhelm ins Genick und nahm einen Schluck aus der Wasserflasche. Sie machten ihre Sache gut, seine Jungs. Alle stammten aus Norfolk, weshalb das Regiment den Namen der Stadt trug. Man musste die Kerle nur richtig anfassen. Härte zeigen, nicht verbrüdern, sondern führen. Vorbild sein. Etwas, das er 1919 bei den Kämpfen in Afghanistan gelernt hatte. Gristock wischte sich den Schweiß aus den Augen und blinzelte auf das sonnenbeschienene Westufer das Kanals, das von einer langen Reihe Pappeln gesäumt wurde. Zwischen ihnen wucherten wilde Brombeersträucher, die einem zwar die Haut aufrissen, aber mit ihren dichten grünen Blättern eine perfekte Deckung abgaben.

In der Frühe hatten sie am gegenüberliegenden Ufer verdächtige Bewegungen ausgemacht. Vermutlich ein Spähtrupp. Sie beachteten die Deutschen nicht und arbeiteten weiter. Weshalb Zeit und Munition verschwenden, wenn jeder Blinde sehen konnte, was sie hier trieben? Den ganzen Tag lang waren deutsche Flugzeuge über sie hinweggebraust, ohne sie zu behelligen. Die Fritzen hatten offensichtlich lohnenswertere Ziele im Visier als Gristocks kleine Mannschaft. Die ganze Nacht über hatten sie auf deutscher Seite das Wummern großer Benzinmotoren gehört. Gristock tippte auf Panzer und Schützenpanzer. Die Deutschen bereiteten ihren Angriff vor.

Der Sergeant-Major griff in die Hosentasche und holte ein zerknittertes Blatt Papier hervor – ein Flugblatt, das ein deutscher Bomber gestern abgeworfen hatte. Es zeigte eine Skizze der französischen Kanalküste mit den eingeschlossenen alliierten Truppen. Die wurden in englischer und französischer Sprache aufgefordert, ihre Waffen zu strecken. Na, das konnte sich nur um einen Scherz handeln.

Seit Gristocks Leutnant vor drei Tagen das Ausschalten eines deutschen Panzers mit dem Leben bezahlt hatte, führte der zweiundvierzig Jahre alte Sergeant-Major den Zug. Oder besser gesagt, die restlichen dreißig von ursprünglich vierzig Mann.

Zusammen mit den Franzosen hatte das Norfolk-Regiment die Aufgabe, einen Korridor offenzuhalten, durch den das Gros der BEF, der British Expeditionary Force, derzeit nach Dünkirchen zurückströmte. Zwei Wochen zuvor hatten die Deutschen die bis dahin stärkste Armee der Welt, die französische, in ihren todsicheren Bunkeranlagen einfach überrannt, die verbündeten Streitkräfte auseinandergeschnitten und den nördlichen Teil zum Ärmelkanal abgedrängt. Als Berufssoldat konnte Gristock hierfür eine gewisse Bewunderung nicht verleugnen. Diese Wehrmacht, das hatte er bei den vergangenen Kämpfen am eigenen Leib zu spüren bekommen, verstand ihr Geschäft. War bestens organisiert. Ihre Offiziere und Unteroffiziere handelten blitzschnell und trafen eigene Entscheidungen. Ganz im Gegensatz zur britischen Armee, in der niemand ohne Befehl auch nur einen Furz lassen durfte.

Das westliche Ufer des Kanals La Bressée dürfe auf keinen Fall in die Hände des Feindes fallen, hatte Captain Barcley, Chef der A-Company des 2. Bataillons, dem Sergeant-Major eingeschärft. Kampf bis zur letzten Patrone. Gristock schnaubte und schlug mit der Faust gegen den Stamm der Pappel. Diese Schreibtischkrieger hatten nicht die geringste Ahnung von den Verhältnissen an der Front. Alles Theoretiker. Der Captain hingegen war in Ordnung, doch auch er musste sich Befehlen beugen.

»Thomson, Durby! Wenn ihr beiden Hundesöhne nicht sofort wieder eure Schaufeln in die Hand nehmt, trete ich euch dermaßen in den Hintern, dass euch das Steißbein zwischen den Zähnen klappert!« Gristock schnappte sich seine MPi und war mit drei Sätzen bei den beiden Soldaten, die gerade eine Zigarettenpause einlegen wollten. »Wenn euer verdammtes Schützenloch nicht fertig ist, bevor die Fritzen angreifen, werdet ihr beiden Trottel nie mehr in euerem schäbigen Leben eine einzige Zigarette rauchen. Also los! Graben, graben, graben!«

Über Gristocks sonst immer ernstes Gesicht huschte der Anflug eines Lächelns, als die Privates Thomson und Durby wie von der Tarantel gestochen zusammenzuckten, ihre Kippen fallen ließen und hastig wieder zur Schaufel griffen. Härte zeigen, nicht verbrüdern. Gristock nickte den beiden zu und schritt weiter die Stellungen ab. Was er sah, beunruhigte ihn.

Die Schützenlöcher waren noch nicht tief genug, die Gräben nicht einmal zur Hälfte fertig. Das Verlegen der Minen hatte ebenso wie das Ziehen des Stacheldrahtes gerade erst begonnen. Zum Schutz der beiden flankierenden Bren-Maschinengewehre fehlten noch jede Menge Steine, die von einem weiter hinten stehenden Bauernhof herangeschleppt werden mussten.

»Verdammt, du Hornochse! Der Draht darf nicht straff gespannt werden, sondern muss locker durchhängen.« Gristock hieb mit der Schulterstütze seiner MPi einem Soldaten ins Kreuz, der gerade mit einer Rolle Stacheldraht hantierte. »Dann ist es viel schwieriger, ihn durchzuschneiden. Hast du denn nichts außer Stroh in deinem Bauernschädel?« Der Sergeant-Major ließ den verdatterten Soldaten stehen, ging ein paar Meter weiter, legte sich auf den Boden und visierte den vor ihm und etwas tiefer liegenden Kanal an. Hier an dieser Stelle mussten die Deutschen den Übergang versuchen. Weiter links und rechts war das Ufer komplett mit dichtem Buschwerk zugewuchert. Die nächste Brücke stand zu weit entfernt und lag außerdem unter französischem Artilleriefeuer. Dann war da noch die Straße nach Dünkirchen, die direkt hinter den Stellungen des Zuges verlief. Die Deutschen brauchten sie für ihr schweres Gerät. Also würden sie es genau hier versuchen.

Besorgt drehte sich Gristock um. Der Hof dieses Bauern würde das bevorstehende Gefecht nicht überstehen. War der Verlust von Heim und Herd einer Familie ein angemessener Preis für einen kurzen Aufschub, in dem ein paar hundert oder ein paar tausend englische Soldaten durch den Korridor schlüpfen und von Dünkirchen nach England geschafft werden konnten? Wenige opfern, um viele zu retten? Wer legt die Opfer, wer die Geretteten fest? Wer maßt sich die Auswahl an? Eine Frage der Ethik, bei deren Beantwortung auch Shakespeare nicht half. Shakespeare … Gristock hatte eigentlich Literatur studieren wollen. Aber irgendwie war alles anders gekommen. Die Leidenschaft für Bücher jedoch war geblieben. Weshalb Gristock immer zwei oder drei mit im Gepäck hatte. Am liebsten Shakespeare.

Als die Abendsonne das Wasser des Kanals rot färbte, hatten die Deutschen immer noch nicht angegriffen. Was gegen jegliche Regeln der Kriegsführung verstieß. Die Wehrmacht war am Drücker, hätte die A-Company und das gesamte Norfolk-Regiment quer über die Polderlandschaft Flanderns nach Dünkirchen treiben können. Doch das tat sie nicht. Blieb in ihren Startlöchern sitzen. Gristock zuckte die Schultern. Was auch immer dort drüben vorging – dieser Tag Kampfpause hatte der BEF einen entscheidenden Vorteil verschafft.

25. Mai 1940, Kanal La Bressée

Der Angriff begann im Morgengrauen. Ohne Artillerievorbereitung. Wegen des Überraschungseffektes. Und weil die Artillerie in den überfluteten Poldern ohnehin nicht einsetzbar war. Wie auch die Panzer. Zur Überraschung der Deutschen hatte Lord John Gort, der Oberbefehlshaber des britischen Expeditionskorps, seinen letzten Trumpf ausgespielt und nachts alle Schleusen geöffnet. Das Meerwasser überflutete die unter dem Meeresspiegel liegenden Polder, und die deutsche Wehrmacht kam nur noch auf wenigen schmalen Wegen und Sträßchen voran. Niemals hatte die deutsche Führung damit gerechnet, dass die Franzosen ihr mühsam über die Jahrhunderte dem Meer abgetrotztes Land dem Krieg opfern würden. Möglicherweise wurden sie von den Engländern dazu gezwungen.

Noch während der Dunkelheit hatte Gmeiners Kompanie die zwanzig Sturmboote bis zum Kanalufer hinter die Deckung einer Reihe von Haselnusssträuchern gezerrt. Als der erste Lichtstreifen am Horizont erschien, wuchteten die Männer die Boote auf die Schultern und liefen die hundert Meter über freies Feld hinunter zum Wasser. Man hörte keuchenden Atem, gezischte Befehle, unterdrückte Flüche. Holzpaddel klapperten gegen die Innenwände der Sturmboote, Spatenstiele schepperten gegen Gasmaskenbüchsen. Doch drüben bei den Engländern blieb alles ruhig. Zum Glück für die Angreifer lag Frühnebel über dem Kanal La Bressée. Außerdem brummten weiter hinten in den deutschen Stellungen die Lastwagenmotoren und legten eine Geräuschdecke über den Angriff. Eine Idee des Divisionskommandeurs. Generalmajor Erwin Rommel, ein Meister der Täuschung.

Zwanzig Boote à sechs Mann. Unter dem Schutz des Nebels gelangten sie bis zur Mitte des Kanals. Dann verließ sie das Glück. Ein Windstoß vertrieb mit einem Schlag die Nebelschwaden, und die stählerne Hölle brach über die deutschen Soldaten herein. Wie ein Hagelschauer prasselte das Feuer aus englischen Karabinern, Maschinenpistolen und Bren-MG auf die Sturmboote nieder. Die hundertzwanzig Mann der 3. Kompanie paddelten um ihr Leben. Weil Paddel fehlten, stachen viele mit den Karabinerschäften ins Wasser. Zwar setzte nun hinter ihnen das harte Stakkato der Maschinengewehre des schweren Zugs ein, und auch die Granatwerfer schossen mit dumpfem Ploppen. Doch das Feuer der Verteidiger ließ um keinen Deut nach. Zu gut ausgebaut waren ihre Stellungen. Rund um die deutschen Sturmboote brodelte das Wasser von den Einschlägen, als würde es sieden. Die ersten Salven fetzten durch die dünnen Bretterwände. Männer schrien, starben noch in ihren Booten, andere fielen in den Kanal, versuchten verzweifelt, sich über Wasser zu halten, wurden von ihrer schweren Ausrüstung in die Tiefe gezogen. Die anderen hieben verbissen auf die brackige, modrig riechende Wasseroberfläche ein. Stumm bewegten sich ihre Lippen. »Vater unser, der du bist im Himmel …« Noch zwanzig Meter. Der Vordermann kippte stöhnend zur Seite. »… dein Reich komme, dein Wille …« Noch zehn Meter. Das Nachbarboot, plötzlich nur noch ein zerfetzter Haufen Holz und Segeltuch. »… wie im Himmel, so auf Erden …« Ein Knirschen unter dem Kiel. Das Ufer. Raus, raus, alle raus. Im Zickzack die leicht ansteigende Böschung hinauf, aus der Hüfte schießen, Stielhandgranate aus dem Gürtel ziehen, werfen, sich in Deckung schmeißen, aufspringen, weiter.

Gmeiner und Plankwitz gehörten zu den Ersten, die am westlichen Ufer des Kanals an Land sprangen. Während um sie herum die Kugeln die morgenfeuchte flandrische Erde aufrissen, rannten der Feldwebel und der Hauptmann geduckt den englischen Stellungen entgegen, beide aus ihren Maschinenpistolen feuernd. Ein flüchtiger Blick nach hinten – rund dreiviertel der Boote hatten es geschafft, von Gmeiners dreißig Leuten hasteten knapp zwanzig hinter ihm her. Darunter Wischnewski und Konsorten. Der behaarte Tennisball bewegte sich erstaunlich flink und blieb seinem Zugführer dicht auf den Fersen. Alle paar Meter presste er ein »Scheiß Tommies!« zwischen den Zähnen hervor, während sein Herz einen Trommelwirbel schlug und seine Lunge brannte wie Feuer. Hinter Baum und Ratzinger, die hakenschlagend nebeneinander herliefen, versuchte sich der lange Matzke so klein wie möglich zu machen. Seine Hände streiften fast den Grasboden, während er in langen Sätzen den Engländern entgegenjagte. Theo Klein hingegen gab sich nicht einmal die Mühe, seine hünenhafte Gestalt zu verbergen. Seinen Karabiner am Lauf gepackt, stürmte er den Abhang hinauf, die weit aufgerissenen Augen gierig auf die englischen Stellungen gerichtet. »Gleich werden mer seha, was ihr draufhabt, ihr Inselbuam«, zischte er zwischen zwei Atemzügen. Aus dem Augenwinkel heraus sah er, wie zwei Engländer, die mit ihren MPi gerade auf seine Gruppe anlegen wollten, durch zwei kurze Feuerstöße aus dem MG von Meier zwo ausgeschaltet wurden.

Dann waren die Deutschen vor den englischen Stellungen. Warfen Handgranaten, schossen von oben in die Einmannlöcher, sprangen in die Schützengräben, rollten sie im Nahkampf auf. Die Engländer waren nur für ein paar Momente gelähmt, dann griffen auch sie zu Handgranaten, Bajonetten und Klappspaten. Mit Gebrüll warfen sie sich den Angreifern entgegen. Im Nu herrschte ein wüstes Durcheinander. Spatenblätter knallten aufeinander, Bajonette klirrten, Gewehrkolben splitterten, Menschen stöhnten, schrien, schnauften.

Gmeiner und Wischnewski hielten mit kurzen Salven aus ihren MPi 40 eine Gruppe Engländer auf Distanz, die gerade um eine Grabenecke gestürmt kam. Ratzinger, Matzke und Baum schlugen mit ihren Spaten zu, während Klein seinen Karabiner wie einen Dreschflegel über dem Kopf kreiseln ließ und ihn den Briten nacheinander gegen die Tellerhelme donnerte.

Gmeiner rammte ein neues Stangenmagazin in seine Maschinenpistole und spähte über den Grabenrand. Der Angriff lief gut. Die Kompanie kontrollierte bereits einen Großteil der englischen Gräben und war dabei, auch den Rest zu erobern. Aber … war das nicht sein Chef, der da gerade in einem Schützenloch unter dem Faustschlag eines stämmigen Briten zu Boden ging? Gmeiner sah das Bajonett in der Hand des Engländers aufblitzen. Verflucht! Für einen gezielten Schuss waren die beiden zu dicht beieinander. Mit einem Hechtsprung war Gmeiner aus dem Schützengraben, mit drei Sätzen am Rand des Schützenlochs. Aus vollem Lauf sprang er hinein und rammte dem Briten, der gerade mit seinem Bajonett auf den Hals des bewusstlosen Plankwitz zielte, beide Stiefel in die Seite. Mit einem Fluch taumelte der Brite zurück. Blitzschnell steckte er das Bajonett in den Gürtel, und bevor Gmeiner seine MPi hochreißen konnte, schlug sie ihm der Brite aus den Händen. Dann verpasste er Gmeiner zwei kurze schnelle Schläge in die Magengrube. Gmeiner klappte zusammen wie ein Taschenmesser und schnappte nach Luft, konnte jedoch dem Briten im Fallen mit seinen Füßen die Beine wegschlagen. Taumelnd kam Gmeiner wieder hoch. Zu langsam. Mit einem Satz war der Brite auf den Beinen, schlug Gmeiner die rechte Faust an die Schläfe und schickte den Deutschen erneut zu Boden. Er zog sein Bajonett und wollte sich auf Gmeiner stürzen, als eine MG-Garbe keine zehn Zentimeter über ihn hinwegpfiff. Instinktiv schnellte er zur Seite und brachte sich hinter einem Brombeerbusch in Deckung. Dann waren Gmeiners Leute zur Stelle. Während Wischnewski sich um den stöhnenden Plankwitz kümmerte und Gmeiner sich ächzend erhob, sicherte Meier zwo nach hinten.

Der Kampf war vorbei. Die überlebenden Engländer zogen sich zurück. Nur wenige hatten sich ergeben. Die Hände hinter dem Kopf verschränkt, mussten sie sich nebeneinander ins Gras setzen. Sanitäter flitzten durch die Gräben und versorgten die Verwundeten beider Seiten. Gmeiners Zug bildete einen Halbkreis um Zugführer und Kompaniechef. Außer Atem, mit pumpenden Lungen, zitternden Händen, verschwitzten Gesichtern. Die Uniformen besudelt mit Blut, eigenem und fremdem. Stumm klopfte Gmeiner Meier zwo auf die Schulter. Der lächelte zurück und nickte.

Wischnewski war der Erste, der die Sprache wiederfand. Seine Stimme zitterte noch, als er tönte: »Pah, diese Inselpfeifen, hab’ sie alle vor mir hergetrieben! Teetrinker, Keksfresser, alles keine Kämpfer! Oder, Klein?«

»Na, so schlecht war’ns net, Wischnewski«, antwortete Theo Klein schnaufend. »Ham sich tapfer g’wehrt, die Inselbuam. Ham mich ang’schprunga wie Flöh an Elefanten. Hat ihnen aber nix g’nützt.« Er deutete mit dem Daumen hinter sich, wo ein Sanitäter gerade einigen Briten Kopfverbände anlegte.

Mittlerweile war Plankwitz zu sich gekommen. Noch etwas unsicher auf den Beinen kam er auf Gmeiner zu und streckte ihm die Hand entgegen. »Danke, Gmeiner, ich … ohne Sie wäre ich jetzt tot.« Der Hauptmann befühlte seine rechte Schläfe. »Mein lieber Mann, dieser Engländer hatte einen Schlag wie ein Pferdetritt. Bestimmt ein Boxer.«

Gmeiner leckte Blut aus den Mundwinkeln. »Denke ich auch, Herr Hauptmann, so schnell wie der war.«

»Und tapfer. Verdammt, Gmeiner. Diese Kerle sind zäher als wir dachten. Wenn die weiterhin so heftigen Widerstand leisten, brauchen wir bis Dünkirchen mindestens eine Woche. – Also gut, sammeln Sie Ihre Leute, in einer Stunde ist Abmarsch. Die Engländer dürfen nicht zur Ruhe kommen.«

Gmeiners Magen schmerzte, als hätte ihm jemand ein Messer hineingerammt. Ein zäher Brocken, dieser Engländer. Hatte drei Winkel am Oberarm, ein Sergeant. Und Boxer, wie der Hauptmann vermutete. Gmeiner hatte Glück gehabt. Wieder einmal.

Wäre Meier zwo nicht gewesen, würde der Frankreichfeldzug ab heute ohne Gmeiner stattfinden. Wie lange hielt Glück an? Wochen, Monate? Oder begann die Laufzeit jeden Tag neu? Die Statistik sagte das jedenfalls. Die Wahrscheinlichkeit zu sterben war angeblich jeden Tag gleich hoch. Aber hielt sich der Krieg an Statistiken und Wahrscheinlichkeiten?

Wie hoch war wohl die Chance, diesen Engländer noch einmal zu treffen? Hoffentlich hoch. Rudolf Gmeiner sann auf Rache. Niederlagen wurmten ihn. Nein, noch einmal würde er sich nicht überrumpeln lassen. Auch nicht von einem Boxer.

*

Fünfzehn Soldaten waren es, die Sergeant-Major Gristock im Gänsemarsch folgten. Keiner ohne Blessuren, einige humpelten, manche mussten gestützt werden. Die Hälfte der Norfolk-Jungs, die das Übersetzen der Deutschen über den Kanal La Bressée eine Stunde lang aufgehalten hatten. Verlängert um mindestens eine weitere Stunde, die die Deutschen brauchen würden, um sich zu sammeln und nachzustoßen. Damit hatte Gristocks Einheit der British Expeditionary Force zwei wertvolle Stunden Aufschub verschafft. Zwei Stunden, um die der Rückzugskorridor nach Dünkirchen länger offenblieb und einigen hundert, vielleicht sogar tausend britischen Soldaten ermöglichte, den Hafen von Dünkirchen zu erreichen und evakuiert zu werden.

Hintereinander schlichen sie einen von dichten Büschen bewachsenen Damm entlang. In den überfluteten Poldern links und rechts ragten die Spitzen von Apfelbäumen, Birnbäumen und Himbeersträuchern aus dem Wasser. Dass es hier im Binnenland nach salzigem Meerwasser roch, war irgendwie merkwürdig. Der Sergeant-Major sah auf seine Armbanduhr. Eine Stunde Vorsprung hatten sie. Knapp, aber ausreichend. Denn die Deutschen konnten nicht auf breiter Front mit ihren Panzern vorpreschen, sondern mussten das Hochwassergebiet ebenfalls zu Fuß durchqueren.

Als Gristock während des Gefechts erkannte, dass die Deutschen seine Handvoll Männer überrennen würden, hatte er ohne zu zögern den Rückzug angeordnet. Gegen den ausdrücklichen Befehl, das Ufer bis zur letzten Patrone zu verteidigen. Gristock spuckte ins Wasser. Diese ahnungslosen Schreibtischkrieger. Bis zur letzten Patrone … militärisch komplett unsinnig, da die Deutschen das westliche Kanalufer bereits in Besitz hatten und seine Leute getötet oder gefangengenommen hätten. So aber besaßen sie die Möglichkeit, sich ein Stück weiter westlich wieder einzugraben und dem Feind erneut den Weg zu versperren. Also raus aus den Gräben, zurück zum Bauernhof, weiter durch hüfthoch überflutete Kartoffeläcker und schließlich hinauf auf diesen Deich.