19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Rezepte für die Seele: Die ungewöhnliche Hommage einer Tochter an ihre Mutter

Fanny Singer ist die Tochter von Alice Waters, der weltweit bekannten Köchin und Aktivistin auf dem Gebiet gesunder Ernährung. In einer einzigartigen Mischung aus unterhaltsamem Memoir und einer Sammlung herausragend einfacher Rezepte schreibt sie über die spannende Lebensgeschichte ihrer Mutter und von ihrem eigenen kulinarischen Erwachsenwerden. Sie erzählt dabei von herrlichen Gerichten, gutem Wein und bemerkenswerten Festessen - voller Liebe und Anerkennung, Humor und interessanten Einblicken in ein außergewöhnliches Leben im Dienste des Genusses.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 468

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Zum Buch

Fanny Singer ist die Tochter von Alice Waters, der weltweit bekannten Köchin und Aktivistin auf dem Gebiet gesunder Ernährung. In einer einzigartigen Mischung aus unterhaltsamen Erinnerungen und einer Sammlung herausragend einfacher Rezepte schreibt sie über die spannende Lebensgeschichte ihrer Mutter und von ihrem eigenen kulinarischen Erwachsenwerden. Sie erzählt dabei von herrlichen Gerichten, gutem Wein und bemerkenswerten Festessen – voller Liebe und Anerkennung, Humor und interessanten Einblicken in ein außergewöhnliches Leben im Dienste des Genusses.

Zur Autorin

FANNY SINGERist Autorin, Unternehmerin und Kunstwissenschaftlerin. Sie erwab 2013 ihren Doktortitel an der University of Cambridge für ihre Arbeit zum Spätwerk des Pop-Art-Künstlers Richard Hamilton. Sie und ihre berühmte Mutter, die Starköchin und Ernährungs-Aktivistin Alice Waters, veröffentlichten bereits ein gemeinsames Buch mit dem Titel »My Pantry« (dt.: »Meine Speisekammer«), welches Fanny selbst illustrierte. Als Kulturjournalistin und Kunstkritikerin schreibt sie regelmäßig für verschiedene Magazine, u.a. für Frieze, das Wall Street Journal Magazine und Art Papers. Fanny lebt mit ihrer Familie in San Francisco.

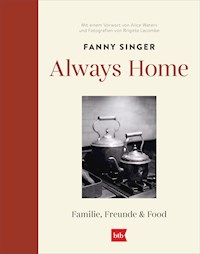

Fanny Singer

Always Home

Familie, Freunde & Food

Mit einem Vorwort von Alice Watersund Fotografien von Brigitte Lacombe

Aus dem amerikanischen Englischvon Susanne Kammerer

Die englischsprachige Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Always Home. A Daughter’s Recipes & Stories« im Verlag Alfred A. Knopf, New York, NY.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstausgabe Oktober 2021Copyright der Originalausgabe © 2020 by Fanny Singer

Copyright des Vorworts © 2020 by Alice Waters

Copyright der Fotografien © 2018 by Lacombe Inc.

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by btb Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenSatzbild von North Market Street Graphics, Lancaster, PennsylvaniaDesign by Maggie HindersDie Fotografien A, B, und C entstammen der Privatsammlung der AutorinUmschlaggestaltung: semper smile, München

Umschlagmotiv: © Brigitte Lacombe

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-23429-4V001www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

Für meine Mutter

Inhalt

Rezeptliste

Vorwort von Alice Waters

Vorwort

KAPITEL 1 – Schönheit als Ausdruck von Fürsorge

KAPITEL 2 – Am Morgen

KAPITEL 3 – Kastanienbraun und Chartreuse

KAPITEL 4 – Obst schälen

KAPITEL 5 – Die erste Erdbeere

KAPITEL 6 – Duft

KAPITEL 7 – Hühnerbrühe

KAPITEL 8 – Salat

KAPITEL 9 – Die Lunchbox

KAPITEL 10 – Pats Pancakes

KAPITEL 11 – Ei im Löffel

KAPITEL 12 – Chez Panisse

KAPITEL 13 – Domaine Tempier

KAPITEL 14 – Der Mistral

KAPITEL 15 – Les Petites Mouettes

KAPITEL 16 – La Villa des Clairs Matins

KAPITEL 17 – Die Pyrenäen

KAPITEL 18 – Hummersalat

KAPITEL 19 – Homard truffé en croûte

KAPITEL 20 – Puteaux

KAPITEL 21 – Le Twix

KAPITEL 22 – Geburtstage in Bolinas

KAPITEL 23 – Sogar die Bohnen

KAPITEL 24 – Weihnachten

KAPITEL 25 – Dinnerparty mit Sieben Fischen

KAPITEL 26 – Der geheimnisvolle Klumpen

KAPITEL 27 – Niloufer

KAPITEL 28 – Mit Limette schmeckt alles besser

KAPITEL 29 – Thanksgiving

KAPITEL 30 – David

KAPITEL 31 – Der College-Garten

KAPITEL 32 – On the Road

Danksagung

Über die Autorin

Über die Schrift

Rezeptliste

Blaues Ei mit Reiterchen

Kandierte Veilchen

Obst zum Dessert

Erdbeer-Gelato

Galette mit Früchten

Hühnerbrühe (und Brathähnchen)

Moms knoblauchige Nudelsuppe

Vinaigrette mit Sardellen

Kräuterhuhn-Sandwich für die Lunchbox

Knoblauchbrot

La Macédoine

Duftsträußchen für die Lunchbox

Pats Pancakes

Frikadellen zum Frühstück

Kaminfeuer-Spiegelei vom Gusseisenlöffel

Pizzateig

Einfaches »Chez Panisse«-Hausdressing

Citron pressé

Einfache Fischsuppe

Lulus Rouille

Gigot d’Agneau à la Ficelle

Eingelegte Fenchel-Oliven

Gegrillte Muscheln

Pasta mit grünen Koriandersamen

»Tarte au citron« mit Buchweizen

Dekonstruierter Salade niçoise

Hagebuttengelee

Blattsalat mit Hummer

Potage de Cresson

Green Goddess Lobster Rolls

Lachs im Feigenblatt

Salsa verde

Einfache schwarze Bohnen

Darina Allens Sodabrot

Angelo Garros Wildfenchelküchlein

Knoblauchgarnelen

Peggys Baccalà

Moms Würzige Muschelbrühe

Dungeness Crab mit Petersilie und Zitrone

Gegrillter Kalmar mit Yuzu-Salz

Faluda

Niloufers frittiertes Sommergemüse

Frühstücksgrießpudding zum Geburtstag

Niloufers Süßkartoffeln mit Limette und Koriandergrün

Kartoffelchips

Bumps’ Rosmarinbrot mit Polentakruste

Mom’s Pute in aromatischer Brine

Brotfüllung mit Wildpilzen

Cranberrysauce aus dem Ofen

Rosenkohl mit Salsa verde

Winterliches Kürbisgratin

Kakipudding

Claires Quitten-Eiscreme mit Baisermasse

Golden Syrup

Leftover-Puten-Biryani

Cranberry-Raita

Gartensalat-Tacos

Flusswassernudeln mit Tomatensauce

Vorwort von Alice Waters

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass man die Gelegenheit hat, eine Einführung zu den Memoiren seiner eigenen Tochter zu schreiben. Besonders ungewöhnlich ist für mich vielleicht die Tatsache, dass ich selbst darin derart präsent bin. Andererseits: Wer kennt Fanny besser als ich? Und umgekehrt: Wer kennt mich besser als Fanny?

Fanny betrachtet ihre Umwelt – Menschen wie Natur – schon immer mit großer Aufmerksamkeit und Empathie. So vieles, über das sie hier schreibt, beleuchtet diese kurzen, tiefgründigen Augenblicke, die so schwer in Wort zu fassen sein können und die sie mit bemerkenswertem Nuancenreichtum und Liebe einfängt: das halluzinatorische Grün der neuen Triebe unseres Mammutbaums im Hinterhof, der »bernsteinfarbene Duft« der Früchte, die im Topf auf dem Herd einköcheln, der »hefige, fette Geruch eines Pizzateigs beim Aufgehen« in der Küche des Chez Panisse, die Art und Weise, wie provenzalische Hitze und das Zirpen der Zikaden »zu einer so vollständigen Einheit aus Klang und Hitze verschmelzen, dass die eigene Haut keine Schranke mehr darstellt, um die Dinge eindeutig und getrennt voneinander fühlen zu können«. Fanny verwendet eine kraftvolle sinnliche Sprache – mit einem verblüffenden, nahezu synästhetischen Talent für die Beschreibung von Formen, Klängen, Düften, Konsistenzen um sie herum –, die uns ganz unmittelbar an diesem Moment teilhaben lässt.

Außerdem besitzt sie einen herrlichen Sinn für Humor. Wie oft passiert es: Man schwelgt in einer besonderen Stimmung – und plötzlich holt sie dich mit einem völlig unerwarteten Scherz unvermittelt in die Realität zurück. Nicht selten auf meine Kosten! Niemand bringt mich so zum Lachen wie Fanny, ihr feines Gespür für das Lächerliche in allem sorgt dafür, dass wir – dass ich – auf dem Boden bleibe(n) und nicht abhebe(n).

Und ich liebe die Rezepte, die sie auf diesen Seiten zusammengetragen hat. Es sind Gerichte, die sich wie ein roter Faden durch Fannys Kindheit und Jugend ziehen, und es sind auch meine Lieblingsgerichte, die wir immer und immer wieder kochen, die wir über die Jahre gesammelt haben und die von all den geschätzten und talentierten Köchen und Köchinnen stammen, die unser Leben bereichern. Ich bin überglücklich, dass diese Rezepte nun alle hier versammelt sind – wie alte Freunde. Es war ebenfalls Fannys Idee, die wunderbare Fotografin Brigitte Lacombe ins Boot zu holen. Brigittes Bilder erweitern die Geschichten und Rezepte um eine zusätzliche Dimension an Schönheit, und diese inspirierte Verbindung von Kunst und Text ist durch und durch Fanny.

Dies ist Fannys Geschichte, von der ersten bis zur letzten Zeile. Und auch die Geschichte unserer Familie und die unserer erweiterten Chez Panisse-Familie, La Famille Panisse. Aber ich denke, es ist außerdem eine Geschichte über die universelle Kraft von echtem Essen, wie es uns verbindet und wie sehr wir unser Leben und unsere Beziehungen durch die Art unserer Ernährung bereichern können. Last, but not least: Was Fanny geschaffen hat, ist ein intimes, witziges und bewegendes Buch über das Essen und die Liebe. Da bin ich kein bisschen objektiv – aber genauso ist es eben.

Always Home

Vorwort

Memoiren, falls dies überhaupt das richtige Wort für diese Seiten ist, sind für eine Mittdreißigerin ein ungewöhnliches Unterfangen. Eigentlich ist der Begriff Memoiren ohnehin nicht ganz zutreffend, suggeriert er doch etwas weitaus Umfassenderes und möglicherweise eher Chronologisches, als das, was nun folgt. Nämlich eine Sammlung von Geschichten und Erinnerungen, manche weniger oder mehr detailliert, manche mehr oder weniger ausführlich – doch egal, wovon sie handeln oder wie lang sie sind, ihre Hauptdarstellerin, der Grund für ihre Existenz, ist stets meine Mutter.

Meine Mutter ist schon »berühmt«, solange ich mich erinnern kann, wobei ich ihre Berühmtheit nicht daran maß, wie häufig ihr Gesicht in den Medien auftauchte oder wie oft sie auf der Straße erkannt wurde – nicht einmal an den eher sporadischen Autogrammwünschen auf unseren Reisen –, sondern vielmehr daran, dass es für sie kein Problem war, jederzeit einen Tisch für vier Personen in den besten, völlig ausgebuchten Restaurants zu bekommen. Allem Anschein nach war sie eigentlich gar nicht so bekannt, und schon gar nicht über die Kernzelle der Food-Welt hinaus. Was sich natürlich in den letzten gut zwanzig Jahren geändert hat: Inzwischen ist sie Thema einer Biografie, einer Masterclass, hunderter von Artikeln und diverser Fernsehsendungen geworden, dazu wurden ihr mehr Ehrendoktorwürden und andere Auszeichnungen verliehen, als ich zählen kann, einschließlich einer National Endowment for the Humanities-Medaille (Medaille der Staatlichen Stiftung zur Förderung der Geisteswissenschaften), die ihr Präsident Obama verlieh (diese Ehre war bis dato noch keinem Küchenchef zuteilgeworden) sowie zahlreiche Preise, zweimal wurde sie in den Ritterstand erhoben (in Frankreich und Italien) und so weiter. Sie gehört dennoch nicht zu den Personen, die öffentlich belagert oder von professionellen Paparazzi verfolgt werden, aber sie wird von vielen Menschen auf der ganzen Welt geliebt.

Was ihren Bekanntheitsgrad – und zwar länderübergreifend – mitbegründet, ist, dass sie vor allem aufgrund ihres Altruismus geschätzt wird und weil sie so ist, wie sie ist. Und zwar mit einer solchen Überzeugung, dass sogar ihr Mangel an moralischer Flexibilität zu einem maßgeblichen Charakteristikum ihres Ansehens geworden ist. Das ist wohl die beste Form von Berühmtheit: für alle unsichtbar zu sein außer für diejenigen, die dich aufgrund deiner Taten verehren (und für den gelegentlichen Kritiker, der meint, er müsse mit ins Horn einer kleinen oppositionellen Minderheit stoßen).

Dass meine Mutter berühmt ist, war für mich jedoch kein Grund, dieses Buch zu schreiben. Im Gegenteil: Ich wollte es schreiben, obwohl sie berühmt ist. Auch wenn sich ihre öffentliche Persönlichkeit im Wesentlichen mit ihrer privaten deckt, existiert dennoch ein weniger öffentliches Puzzleteil von ihr, das das bestehende Bild größer und bunter macht: der Familienmensch. Ich habe keinerlei Enthüllungsstory zu erzählen, aber ich bin nun mal der einzige Mensch auf dieser Erde, der sie mit den Augen einer Tochter sieht. Vor kurzem wandte sich ein älterer Kollege nach dem Mittagessen mit den Worten an mich: »Ich glaube, du bist der einzige Mensch mit einem berühmten Elternteil, den ich kenne, der nicht komplett gaga ist.«

Dass meine Mutter und ich uns nahestehen, ist offensichtlich. Sogar diese ersten Zeilen schreibe ich auf dem Sofa, das in einem Zimmer in ihrem Haus steht, das ich eigentlich immer noch als mein eigenes betrachte und in dem – egal, wie viele Jahre ich inzwischen in anderen Bundesstaaten und Ländern verbracht habe – ein Schrank steht, der mehr meiner Schuhe und Klamotten beherbergt als irgendeine andere Wohnung, in der ich gelebt habe, seit ich Kalifornien 2001 verlassen habe. Der Buchtitel Always Home bezieht sich sowohl auf mein ursprüngliches Zuhause (das Haus in Berkeley, in dem ich aufgewachsen bin) als auch auf die Tatsache, dass egal, an welchem Ort der Welt ich mich gerade befinde, es sich wie ein Zuhause anfühlt, solange ich mit meiner Mutter zusammen bin. Sie werden in diesem Buch immer wieder kleine Szenen miterleben, wie sie Ferienhäuser umgestaltet oder in Wohnungen, in denen wir nur vorübergehend bleiben, Blumenschmuck verteilt und Glühbirnen gegen solche mit niedrigerer Wattzahl austauscht, damit sie freundlicheres Licht verbreiten, oder einfach nur Rosmarinzweige abbrennt: Sie besitzt die Gabe, überall ein Zuhause zu schaffen.

Das Handwerkszeug und die Verhaltensweisen, die ich im Laufe meiner Kindheit von ihr übernommen habe, trugen in vielerlei Hinsicht dazu bei, dass ich mich auf meinem späteren Lebensweg an dem orientieren konnte, was ich als Kind erlebt hatte. Ich arrangiere Blumen, als ob meine Mutter mir über die Schulter blicken würde. Ich weiß genau, ob sie etwas gegen eine bestimmte Farbe oder Blüte einzuwenden hätte oder ob etwas zu stark duftet, um es in der Küche stehen zu lassen, dann stelle ich es weg (oder entscheide mich in einem gelegentlichen Anflug von Rebellion, es trotzdem stehen zu lassen). Genauso wie ich, ohne nachzudenken, eine Hühnerbrühe aufsetze, wenn ich länger von zu Hause weg war, und ähnlich unreflektiert einen Rosmarin- oder Lorbeerzweig abbrenne, um für einen angenehmen Duft im Haus zu sorgen. Der zarte Rauch, der sich um mich herum ausbreitet, stellt – mal bewusst, mal unbewusst – immer eine Verbindung zu meiner Mutter her. Das tue ich nicht in der Absicht, ein Gefühl von Nähe heraufzubeschwören – ich empfand es nie so, dass ich übermäßig von ihr abhängig gewesen wäre. Es ist vielmehr so, dass diese Verhaltensweisen, dieses Nachahmen mein Leben an allen Ecken und Enden bereichern und auch das vieler anderer Menschen, die im Restaurant oder als Freunde von ihr gelernt haben.

Während meines Studiums in England stieß ich durch einen Freund, einen Altphilologen, auf den Begriff nostos. Ein altgriechischer Terminus aus der Literatur des Altertums, der für die Heimkehr nach einer endlosen Reise steht. Das bekannteste literarische Beispiel ist natürlich Homers Odyssee. Nostos bezeichnet jedoch nicht alleine den Moment der physischen Heimkehr, sondern insbesondere das Gefühl von Heimat, das Odysseus die ganze Zeit in sich trägt. Man könnte es auch so ausdrücken: Heimat ist der innerste Kern seiner Identität. Ohne jetzt pathetisch klingen zu wollen: Das ist genau das, was ich schon immer gefühlt habe. Lange bevor ich den passenden hellenistischen Namen dafür parat hatte. Auch wenn ich keine besonders heroischen Irrfahrten vorweisen kann, entsprechen meine persönlichen Erfahrungen von nostos doch ganz der homerischen Idee: Das Gefühl von Heimat – wozu für mich auch die unmittelbare Nähe meiner Mutter zählt – ist gleichzeitig eine Art innerer Kompass und ein Trost.

Das heißt nicht, dass ich nie das Bedürfnis gehabt hätte loszuziehen, um mich selbst zu finden, ein Selbst, das sich – wie mir durchaus bewusst war – vermutlich nie materialisieren würde, solange ich nicht den Dunstkreis meiner Mutter verließ. Ich beschreibe meine Mutter oft als eine Person mit eigenem Kraftfeld, das quasi Produkt einer ganzen Reihe von Eigenschaften ist: Charisma, Überzeugung, ein Hauch von Narzissmus. Sie ist davon überzeugt, dass sie weiß, was für all ihre Lieben das Beste ist. Und dazu steht sie voll und ganz, auch wenn sie dafür häufig den nötigen Kontext ignoriert und unverfroren auf jegliche Überprüfung der Sachlage verzichtet. Normalerweise liegt sie richtig, doch lässt es dem Objekt ihrer resoluten Fürsorge kaum Luft zum Atmen. Ich denke, hätte ich nicht fast siebzehn Jahre lang an anderen Orten gelebt (davon ein ganzes Jahrzehnt nahezu ununterbrochen in England), hätte ich wohl nicht wieder nach Hause zurückgefunden. Ganz sicher hätte ich diese komplizierte Frau, der ich so viel von meiner Identität verdanke, nicht mit der Liebe und Empathie betrachten können, die nötig sind, um ein solches Buch zu schreiben.

Vermutlich ist Ihnen aufgefallen, dass mein Vater Stephen Singer auf diesen Seiten eher selten auftaucht, was sich allerdings keineswegs auf meine Jugend übertragen lässt – er und meine Mutter waren bis kurz nach meinem dreizehnten Geburtstag zusammen. Doch während meine Mutter die dominante, raumeinnehmende Macht in meiner Kindheit gewesen war, ist mein Vater im Laufe der letzten Jahre zu einer wichtigen Orientierungshilfe für mich geworden. Ohne seinen unstillbaren intellektuellen Hunger hätte ich sicher niemals in Erwägung gezogen, die Graduate School (Hochschule für Aufbaustudien) zu besuchen oder hätte überhaupt den Mut aufgebracht, so weit wegzuziehen. Aber dies ist kein Buch über meinen Vater, und eigentlich ist es auch keins über mein eigenes Leben. Sondern eine Hymne an die Frau, die von diesem ersten gemeinsamen Moment meiner Geburt an von mir gefesselt war und die mir, auch wenn sie in ihrer Karriere die höchsten Gipfel erklommen hat, an jedem einzelnen Geburtstag ein Briefchen zusteckte, auf dem stand: »Du bist das Beste, was mir in meinem ganzen Leben passiert ist.«

Bob (Eine Fußnote)

Da dieses Buch nicht chronologisch aufgebaut ist und auch keine durchgehende Handlung erzählt, kommt es immer mal wieder vor, dass bislang unerwähnt gebliebene Personen auftauchen, die in meinem Leben eine große Rolle spielen. Wie Bob Carrau. Während der generell fehlende Kontext bei den meisten Personen, wie ich finde, ganz im Sinne dieses Formats ist, kann ich Bob auf keinen Fall guten Gewissens in der Geschichte auftauchen lassen, ohne mehr über ihn gesagt zu haben. Immerhin ist er mein dritter Elternteil. Er hat unsere Familie in eine verrückte Neunzigerjahre-Sitcom verwandelt, in der zwei junge Männer mit einer abgefahrenen älteren Lady ein Kind aufziehen (auch wenn es meine Mutter in ihrer Liebe zum französischen Kino sicher näher an Jules et Jim angesiedelt hätte). Bob begleitete uns auf all unseren Reisen, ob in die Nähe oder in die Ferne, und es gab Zeiten, in denen er sogar in unserem Cottage im Hinterhof wohnte. Klaglos übernahm er mein Babysitting, viele Stunden am Stück verbrachte er damit, mit mir zu malen und zu basteln (und mir beizubringen, dass »Kunst« alles sein kann), und er half mir, mit dem Schreiben anzufangen. Am erstaunlichsten ist vielleicht, dass er es geschafft hat, trotz des familiären Wechselspiels nach der Scheidung ein Fixpunkt in unserer Familie zu bleiben. Was ihn und meine Mutter verbindet, geht über eine Freundschaft weit hinaus – er gehört nicht nur zu ihren engsten Vertrauten, er war und ist außerdem seit fast fünfundzwanzig Jahren unentbehrlicher Mitarbeiter an einem Großteil ihrer Buchprojekte und Reden.

Als Bob und mein Vater sich um 1980 in einer Filmvorlesung an der UC Berkeley kennenlernten, entwickelte sich daraus eine außergewöhnlich enge Freundschaft. Mein Vater war geringfügig älter und besaß schon früh ein Gespür für Kunstkritik und -theorie. Die beiden verbrachten viel Zeit damit, Kunst zu betrachten, Gras zu rauchen und über Musik und Malerei zu reden – und über Wein (der wichtigste Konversationsschmierstoff überhaupt, von dem mein weinbesessener Vater dann gerne zahlreiche gute Flaschen hintereinander öffnete). Als meine Mutter die Szene betrat, wurde Bob nicht etwa ersetzt, sondern einfach noch tiefer ins Geschehen integriert. Und als ich dann geboren wurde, wurde er de facto zu meinem dritten Erziehungsberechtigten ernannt. Häufig verschwand meine Mutter ins Restaurant, während Bob und mein Vater zu Hause gemeinsam auf mich aufpassten. Manchmal kifften sie zusammen, hörten Platten von den Talking Heads und Brian Eno und hingen stundenlang im hinteren Garten ab, während ich um sie herumwatschelte. Was genau so auf Videoband festgehalten ist, da Bob (unter anderem) ständig alles filmte. Nachdem er Andy Warhols genresprengenden Filme in der Schule gesehen hatte, von denen sich manche träge und antiklimaktisch über Stunden hinzogen, beschloss Bob, eine Serie namens Following Fanny (dt.: »Auf Fannys Fersen«) zu drehen. Gefilmt wurde mit einem gigantischen brandneuen, hypermodernen Achtzigerjahre-Camcorder, die Filme enthalten viele Stunden Material von einer sehr kleinen Fanny, wie sie die Gegend unsicher macht. Diesen Zeitdokumenten mangelt es zwar größtenteils an aufregender Handlung, im Grunde generell an Handlung, sie zeigen jedoch, wie hingebungsvoll sich dieses unorthodoxe Trio um mich gekümmert, auf mich aufgepasst und dafür gesorgt hat, dass mein junges Leben in jeder Hinsicht reich und wunderbar und nur ein kleines bisschen unkonventionell war.

KAPITEL 1Schönheit als Ausdruck von Fürsorge

Meine Mutter spricht eine Sprache der Schönheit, die, wie ich finde, nur sehr wenige fließend beherrschen. Eigentlich ist sie die Einzige, die den Begriff Schönheit verwenden kann, ohne dass er in meinen Ohren wie ein Klischee klingt (auch wenn ich ein saturiertes Mitglied der Kunstszene bin, in der das Wort eher verpönt ist). Ein Philantrop und langjähriger Förderer ihres Projekts Edible Schoolyard (»Essbarer Schulhof«) sprach mich einmal darauf an, dass ihr vor allem dafür besondere Anerkennung gebühre, dass sie den hohen Stellenwert von Schönheit im Leben hervorhebe. Ich glaube, sagen zu können, dass Schönheit mittlerweile allgemein als überflüssig betrachtet wird, als etwas rein Kosmetisches, doch die Art, in der meine Mutter darüber denkt – das heißt, wie sie sie tatsächlich lebt –, bildet das Herzstück eines Wertekanons, das sich im Laufe der Zeit zu einer Art Pädagogik entwickelt hat. Der erste Edible Schoolyard (an der Martin Luther King Jr. Middle School in Berkeley), der mir manchmal wie das zweite Kind meiner Mutter vorkommt, wurde quasi aus Schönheit geboren oder vielmehr aus deren offenkundiger Abwesenheit. Als der Schulleiter meine Mutter einmal einbestellte, weil sie öffentlich den reichlich heruntergekommenen Zustand des Schulhofs beklagt hatte (sie hatte sich in Gegenwart des Reporters einer Lokalzeitung spontan dazu geäußert), führte dies zu Gesprächen, die schließlich damit endeten, dass gut 4000 Quadratmeter Asphalt aufgerissen wurden.

Innerhalb eines Jahres hatte das Projekt Edible Schoolyard Gestalt angenommen. Auf einem einstmals mit Müll übersäten Platz wuchsen nun Alfalfa, Ackerbohnen und Klee als Gründünger zur Verbesserung der Bodenqualität. Bald darauf entstand ein geradezu magischer Garten (der fünfjährige Sohn eines Freundes erzählte ihm letztens, dass es für ihn »der liebste Ort auf der ganzen Welt« sei), dessen Pflege durch die Schüler im Lehrplan verankert ist (die Analyse von Bodenproben in Biologie, das Dreschen alter Getreidesorten in Geschichte und so weiter). Ganz am Ende des Gartens gibt es ein Küchenklassenzimmer, ein Gebäude mit Küchenausstattung, in dem die Schüler wöchentlich in den Grundlagen unterrichtet werden, wie gutes Essen zubereitet und miteinander genossen wird – angeleitet von einer der einfühlsamsten und talentiertesten Lehrerinnen vor Ort mit dem treffenden Namen Esther Cook.

In der Anfangszeit wurde aufgrund einer Überschwemmung auf dem Schulgelände in einem dieser furchtbar deprimierenden Containerdinger, die sonst von der Bauleitung genutzt werden, ein Übergangsklassenzimmer nahe des Gebäudes mit dem Küchenklassenzimmer eingerichtet. Meine Mutter, die das Industrie-Graubraun des Küchenfertigbaus irgendwann nicht mehr ertragen konnte, ließ den Bau, ich vermute, aus eigener Tasche, auberginefarben streichen. Die Handwerker, die mit dieser Aufgabe betraut worden waren, gingen irrtümlicherweise davon aus, dass der nahegelegene Container auch dazugehörte, und strichen ihn gleich mit. In der folgenden Woche erhielt meine Mutter eine handgeschriebene Karte der Sechstklässler, deren Klassenzimmer sie versehentlich verschönert hatte, mit der sie sich für ihre Fürsorge bedankten und dafür, dass sie ihren Bereich zu etwas ganz Besonderem gemacht hatte. Diese Geschichte hat mich immer sehr beschäftigt, zeigt sie doch, dass sich diese Dinge, die ich oft als verrückte Eigenheiten meiner Mutter empfinde (ein Beispiel: Sie lässt auch alle paar Jahre unsere Recycling- und Mülltonnen braun streichen, weil sie der taubenblaue Originalfarbton stört), auch als ein Ausdruck von Fürsorge zu deuten sind. Im Endeffekt geht es gar nicht wirklich um Schönheit, sondern um Fürsorge. Wenn ein Essen sorgfältig angerichtet wird, ist es fast immer auch schön. Ist ein Kind umgeben von frischen Farben, von einem Umfeld, in dem etwas wächst, und vom buntscheckigen Gefieder der Hühner, die frei auf dem Schulhof herumlaufen, dann kann dieses Kind, so würde ich wetten, Fürsorge auf einer, wenn auch unterbewussten, aber tiefgehenden Ebene fühlen und erfassen.

Es käme einer Tautologie nahe zu schreiben, dass Schönheit und Fürsorge Dinge sind, mit denen ich aufgewachsen bin und die ich fühlte – Schönheit ist der Stoff, aus dem mein ganzes Leben gemacht ist. Ich finde es jedoch immer wichtig zu betonen, dass die Fixierung meiner Mutter auf Schönheit nie in Allüren ausartete. Der Grund, dass das ganze System funktioniert, ist, dass sie Dinge generell nicht mit Gefühlen überhöht. Ja, die antike Schüssel aus Frankreich wird geliebt, aber nichtsdestotrotz benutzt, ohne Rücksicht auf Verluste in die Spülmaschine gestopft, angeknackst und geklebt, und irgendwann ist sie eben so kaputt, dass sie nicht mehr repariert werden kann. Aber nur so kann man mit Dingen leben – wieso sollte man sie sonst kaufen? Man könnte meinen, diese fast fahrlässig erscheinende Haltung ließe sich mit dem Bedürfnis nach schönen Dingen nicht vereinbaren – unser Haus platzt förmlich vor kulinarischen Schätzen, Flohmarkterrungenschaften, Wäsche, Büchern –, doch für meine Mutter geht Atmosphäre (die so viel mehr beinhaltet als nur das äußere Erscheinungsbild) weit über die Organisation von Besitztümern hinaus. Ich möchte jetzt nicht zu sehr darauf herumreiten, wie sehr ihr schlecht genutzte Räume – besonders solche, in denen ein Empfang, ein Essen oder eine andere gesellige Aktivität stattfinden soll – gegen den Strich gehen, das könnte sie unverhältnismäßig engstirnig erscheinen lassen, fast schon unvereinbar mit der weit verbreiteten Vorstellung, ihre ganze Existenz sei einfach unerreichbar romantisch. Und ja, sie erscheint tatsächlich in der Villa des kalifornischen Gouverneurs in Sacramento, für dessen Antrittsevent sie das Catering übernommen hatte, und besteht darauf, auf der Stelle ein Feuer im ganz offensichtlich nur zu Dekorationszwecken vorhandenen Kamin zu entzünden – natürlich, um das Brot für die Bruschette zu rösten! Trotz anfänglichen Augenrollens, Schweißausbrüchen und besorgten Protests von Seiten des Personals setzt sich meine Mutter durch – und als die ersten Gäste eintreffen, werden sie vom Duft des Holzfeuers und des Röstbrots empfangen, einem ganz elementaren Duft. Das geröstete Brot, der handwerklich hergestellte Mozzarella, noch warm direkt aus der Lake, der Spritzer grünes Olivenöl zusammen mit dem Duft des Raumes verleihen dem Ort eine ganz besondere Atmosphäre, wie es sie noch bei keinem anderen politischen Event gegeben hatte, bei dem keine Kosten gescheut worden waren.

All das verschmilzt zu einer Lebenseinstellung, die aus einer Sensibilität gegenüber der eigenen Umwelt heraus entstanden ist, und bei der Fürsorge und das langsame, bewusste Sammeln von Dingen – und nicht von Geld oder Privilegien – eine maßgebliche Rolle spielen. Diese Sensibilität hatte sich meine Mutter im Laufe von Jahrzehnten erworben, in denen Reisen, Arbeiten und Freundschaft im Mittelpunkt standen. Die vor langer Zeit empfangene Großzügigkeit eines Fremden, als sie zwanzig war – ein junger Ziegenhirte hatte ihr eine Schale mit frischer Milch vors Zelt gestellt –, bringt es auf den Punkt, wie sie sich selbst oder ihren Sinn für Atmosphäre für einen öffentlichen Bereich einsetzt, den auch andere erleben und genießen können sollen. Um ein Restaurateur zu werden (oder eine »Restauratrice«, wie meine Mutter immer betont, stolz darauf, als Frau eine traditionell männliche Rolle einzunehmen), muss man bereit sein, etwas von sich selbst mit anderen zu teilen – wohl einer der großzügigsten und persönlichsten Berufe überhaupt. Und Chez Panisse wurde von einer Gruppe von Freunden in einem Haus gegründet, das ursprünglich ein Wohnhaus gewesen war: ein Gefühl von Intimität – man betritt ja ein Zuhause –, das man immer noch spüren kann, wie ich finde.

Im Grunde ist meine Mutter permanent damit beschäftigt, Atmosphäre zu schaffen, ob im eigenen Haus, einem Raum im Restaurant oder auch im Zuhause eines arglosen Airbnb-Gastgebers. Niemand – und ich meine niemand – macht sich so schnell an die Arbeit wie meine Mutter angesichts einer (und es ist nie nur eine) Ecke, die ein paar Veränderungen »nötig hätte«. Kaum betritt sie ein gemietetes Objekt, in dem auch nur der kürzeste Aufenthalt geplant ist, verwandelt sie sich auf der Stelle in einen Fünf-Sterne-General in dringender Mission. Sie wuchtet schwere Dinge alleine herum, bei denen sie normalerweise mich um Hilfe bitten würde – gewöhnlich delegiert sie alles, was delegiert werden kann –, sie sucht sich einen Raum, vorzugsweise einen geräumigen Wandschrank, in den dann mitleidlos alles Unerwünschte hineingestopft wird. Eine Vase, die aussieht wie ein fliegendes Schwein? Ein Indoor-Wetterhahn als dekorative Skulptur? Schneidbretter in Form von Lebensmitteln, die auf ihnen zerkleinert werden sollen? Ab in den Wandschrank! Anschließend wird ein Lageplan entworfen, der sie selbst und jegliche anwesende Zeugen daran erinnern soll, an welchen Ort diese Objekte vor der Abfahrt zurückgestellt werden müssen. Dass die Schweinevase bei dem ganzen Hin und Her schließlich ein allzu frühes Ende ereilt, war wohl unvermeidlich. Es kommt selten vor, dass wir unsere Kaution zurückerstattet bekommen.

Aber manchmal geht es gar nicht um Schweinevasen, sondern einfach nur um die Beleuchtung, um eine Glühbirne, die durch ein Exemplar mit niedrigerer Wattzahl ausgetauscht oder auch um eine Leuchte, die etwas gedimmt oder mit einem Blatt Papier umwickelt werden muss, damit sie nicht mehr so grelles Licht verstrahlt. Ein andermal ist nur minimale Intervention nötig: ein glimmender Zweig Rosmarin, der wie ein Räucherbündel durch alle Räume getragen wird, um die Dämonen auszutreiben. Wenn mir außerhalb von Berkeley der Duft von verbranntem Rosmarin in die Nase steigt, merke ich, wie mich das einen Moment lang aus dem Gleichgewicht bringt – es fühlt sich an, als sei meine Mutter gerade durch den Raum gewandelt, habe die Geister ausgetrieben und durch ihren eigenen ersetzt.

KAPITEL 2Am Morgen

Ruhig war es in unserem Haus morgens nie. Da waren die üblichen Geräusche eines erwachenden Hauses: heißes Wasser, das in die Badewanne rauscht, das gedämpfte Pfeifen des Wasserkochers, wenn sich sein Inhalt dem Siedepunkt nähert, Bodendielen, die unter der Last menschlicher Füße seufzen. Aber es gab auch andere Geräusche wie die, die meine Mutter machte, wenn sie Holzscheite aufeinanderstapelte, dürre Zweige aus Rebholz zerbrach, Zeitungspapier zusammenknüllte und Streichhölzer an der Reibefläche der Schachtel entlangschrammte, um in der offenen Feuerstelle in der Küche ein Feuer zu entfachen. In meiner Erinnerung brannte dort jeden Tag ein Feuer, was sehr wahrscheinlich nicht ganz der Realität entspricht. Dennoch ist die Art und Weise, wie sie ihr Ritual des Feuermachens betrieb und anschließend über der umsichtig kalibrierten Hitze der Flammen kochte, etwas, das ich immer mit ihr verbinden werde – genau wie die Zeit, die ich morgens vor der Schule mit ihr zusammen in der Küche verbrachte.

Die Küche im Haus meiner Mutter in Berkeley ist mehr oder weniger ein einziger großer rechteckiger Raum. Eine Kücheninsel aus Massivholz beansprucht einen Großteil der Bodenfläche in der Küchenhälfte, während ein schlicht-eleganter ovaler Tisch mit Schieferplatte in der Mitte des Essbereichs gegenüber der Feuerstelle platziert ist. Als meine Eltern 1982 das Haus renovieren ließen, war der gravierendste Eingriff, aus zwei getrennten Räumen diesen einen zu machen. Allerdings war es auch nicht gerade eine Kleinigkeit gewesen, den massiven Backsteinherd inklusive Pizza- und Brotbackofen zu errichten, mit offener Feuerstelle auf Hüfthöhe, um sie auch zum Grillen (inklusive Drehspieß!) nutzen zu können. Bis heute das am meisten genutzte und geliebte – und nicht zu vergessen kultigste – Detail des Hauses. Meine Mutter bereitete sich immer eine Trinkschale mit warmem, schwach koffeinhaltigem Inhalt zu, den sie in kleinen Schlucken genoss und der ihre morgendlichen Aufgaben auf angenehme Weise begleitete. In meiner Kindheit war die Schale immer mit besonders milchigem Café au Lait gefüllt, dem geliebten französischen Kaffeegetränk, das im Jahr 1984 die Eröffnung des nur ein Stück die Straße hinunter gelegenen Café Fanny inspirierte. Der Hauptzweck des Cafés, das meine Mutter in Zusammenarbeit mit meinem Onkel Jim betrieb, war es, Schalen mit Café au Lait auszugeben, aber auch das Granola meiner Großmutter und – etwas willkürlich – Buchweizen-Crêpes. Seitdem ein geringfügig erhöhter Cholesterinspiegel bei ihr festgestellt wurde, trinkt sie nur noch Pu-Erh-Tee, einen erdigen fermentierten chinesischen Schwarztee, allerdings immer noch aus einer Schale – Tassen sind im Geschirrschrank meiner Mutter unerwünscht. Und obwohl ich selbst in der pragmatischen Welt der Tassen lebe – Tee bleibt darin einfach länger heiß! –, liebe ich es, morgens mit meiner Mutter und unseren Trinkschalen dazusitzen und zuzusehen, wie sich die Teeblätter entfalten und langsam auf den tintenschwarzen Boden der Flüssigkeit sinken.

Als ich noch ein Kind war, stand mein kleiner Hocker am schmalen Ende der Kücheninsel. Von dort aus konnte ich beobachten, was in puncto Mittagessen passierte oder wie meine Mutter den morgendlichen Ritualen der Familie nachging. Das Frühstück hatte in unserem Haus entweder Eventcharakter – ein über der Feuerstelle gebackenes Ei, und zwar in einem eisernen Löffel, der einer Antiquität aus dem 17. Jahrhundert nachempfunden war – oder es lief, vermute ich mal, genauso ab wie bei anderen Leuten auch. Cream of Wheat hieß der Frühstücksgrießbrei, den ich als Kind meistens aß – nicht etwa eine besonders gesunde Hippie-Biomarke aus frisch gemahlenen Weizenkörnern von Pflanzen, die mit gefiltertem Morgentau besprengt worden waren. Nein, es handelte sich um das keimfrei gemachte Zeug aus dem buttergelben Karton, den das zum Comic gewordene Ebenbild von Frank L. White, dem ewig strahlenden Küchenchef aus Barbados mit der großen Kochmütze, zierte. Wie das vor dem strengen Auge meiner Mutter hatte bestehen können, während andere Lebensmittel ohne Biosiegel tabu waren, bleibt mir ein Rätsel. Ich vermute aber, dass da nostalgische Gefühle mit im Spiel waren. Dieser Teil des Frühstücks fiel jedoch in den Zuständigkeitsbereich meines Vaters, und was die Zubereitung betraf, war ich sehr eigen. Der Grieß musste mit Wasser angesetzt werden, die Milch durfte erst später peu à peu zugegossen werden. In der Zwischenzeit musste mein Vater laut aus Der Wind in den Weiden vorlesen und gleichzeitig aufpassen, dass der Brei nicht anbrannte. Ich war ein gnadenloser Kritiker – der Grießbrei musste strenge Kriterien hinsichtlich Konsistenz, Temperatur und Zugabe der Milch erfüllen, kurz: Ich war ein äußerst pingeliger Kunde.

Das Lieblingsfrühstück meiner Kindheit war aber das Drei-Minuten-Ei. Wenn ich Glück hatte, handelte es sich um ein perfekt weich gekochtes blaues Araucana-Ei mit ringelblumengelbem flüssigem Dotter, in den ich mit Wonne gebutterte »Reiterchen« aus geröstetem Brot eintauchte. Dies war eins der wenigen Gerichte, für die ein antikes Klümpchen Butter aus den Tiefen des Tiefkühlers ausgegraben wurde (ihr natürliches Habitat in einem Haus, in dem König Olivenöl Alleinherrscher war). Dennoch: Es gab nichts Besseres als Butter, wenn sich dieses leicht salzige Fett mit dem säuerlichen Geschmack des Sauerteigbrots der Acme Bread Company verband, dessen knusprig geröstete Kruste es nahezu unmöglich machte, das Brot ohne größere Verletzungen des Kauapparats zu verzehren. Meine Mutter besaß eine Art magischen Voodoo-sechsten-Sinn für die perfekte Garzeit des Eies, die definitiv nicht nur drei Minuten betragen haben konnte, aber wir nannten es trotzdem so. Vielleicht waren in den 1980er Jahren die Eier auch einfach kleiner.

Apropos Achtzigerjahre: Ich habe keinerlei Erinnerung daran, dass eine Welt existiert hatte, die nicht von Geschmack durchdrungen war. Geschmack war das Prisma, durch das die meisten Dinge betrachtet oder analysiert oder begriffen oder auch kritisiert wurden. Tatsächlich war das, was ich von klein auf zu mir nahm, größtenteils dasselbe, was auch meine Mutter aß, nur in passierter Form. Sie wollte jedoch auch wissen – als ich dann alt genug war, um mein kulinarisches Erlebnis in Worte fassen zu können –, wie ich das fand, was sie da gerade auf meinen Teller gelegt hatte. Sie forderte mich auf zu sagen, wenn etwas zu salzig oder zu bitter war, und eigenständig meine Vorlieben und Abneigungen zu erforschen. Ich glaube, die Tatsache, dass ich dazu aufgefordert wurde, meine Gefühle, die ich einem bestimmten Nahrungsmittel entgegenbrachte, bis ins kleinste Detail zu sezieren, hatte paradoxerweise den Effekt, dass ich fast alles mochte. Und dass ich darin bestärkt wurde, mein eigenes Vokabular dafür zu entwickeln – egal, wie simpel es anfangs auch gewesen sein mag –, ließ mich besser erkennen, woran es lag, dass etwas gut schmeckte. Meine Mutter sagte immer, sie sei gesegnet, dass sie ein Kind bekommen hätte, das so gut wie alles aß. Es kam tatsächlich selten vor, dass ich etwas nicht gern probieren wollte, das ein bisschen ungewöhnlich oder neu für mich war. Ob es nun daran lag, dass sich meine Mutter mit der vollen Aufmerksamkeit und dem Fokus einer ehemaligen Montessori-Lehrerin auf mich konzentrierte oder dass ich einen guten Teil meines Geschmackssinns von ihr und meinem Vater, dem Weinexperten, geerbt hatte: Ich lernte von klein auf, unbedingt meinem eigenen Gaumen und meiner eigenen Nase zu vertrauen.

Blaues Ei mit Reiterchen

IN ENGLAND, wo ich über zehn Jahre lang gelebt habe, bewahrt niemand Eier im Kühlschrank auf, und auch in Supermärkten werden sie nicht gekühlt angeboten. Das liegt daran, dass im Vereinigten Königreich (und in vielen anderen Ländern) Eier nicht wie in den Vereinigten Staaten gewaschen werden, was ihre natürliche Schutzschicht erhält, die eine Lagerung bei Raumtemperatur ermöglicht. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich daran gewöhnt hatte, die Eier nicht bei der Milch zu suchen, sondern neben den Waschmitteln, doch was das Kochen betrifft, ist es fast immer von Vorteil, ein raumtemperiertes Ei zur Hand zu haben und kein kaltes. Ist Ihnen jemals ein Rezept untergekommen, in dem explizit ein eiskaltes Ei verlangt wird? Wohl eher selten! Für viele, viele Rezepte wird jedoch ein raumtemperiertes oder gar warmes Ei benötigt – es kann besser seine Wirkung entfalten, entwickelt beim Aufschlagen mehr Volumen, gart schneller und emulgiert leichter als ein Ei, das direkt aus dem Kühlschrank kommt. Meine Theorie, warum meine Mutter immer vom »Drei-Minuten-Ei« sprach? Möglicherweise waren die Eier in den Achtzigern wirklich kleiner gewesen – Patty Curtan, eine Freundin meiner Mutter, die in ihrem Hinterhof Hennen hielt, brachte sie damals immer persönlich vorbei –, sie hatten jedoch auch ihren festen Platz in einer Schüssel auf der Arbeitsfläche, wo die hübschen, unterschiedlich gefärbten Eier gut zur Geltung kamen und immer griffbereit waren. Die Wahrheit lag wohl irgendwo zwischen Größe und Temperatur, und so führten drei Minuten in sanft köchelndem Wasser zum gewünschten Ergebnis: einem flüssigen goldgelben Dotter und gerade eben gestocktem Eiweiß. Wenn Sie ein Ei verwenden, das größer oder kälter ist, lassen Sie es einfach länger köcheln. Ich bin kein Hardliner, wenn es um die Zubereitung weich gekochter Eier geht: Solange das Eigelb weich genug ist, dass sich ein gebutterter Brotstreifen darin versenken lässt, bin ich glücklich. Soll heißen: Der Schlüssel zum perfekten Frühstück mit Ei ist – neben einer ordentlichen (und wiederholt verabreichten) Prise Salz und frisch gemahlenem Pfeffer – eine Portion knusprig gerösteter Brotstreifen alias »Reiterchen« zum Eintunken ins Eigelb. Ich habe sie mit Olivenöl beträufelt probiert, ich habe sie mit Knoblauch eingerieben, aber nichts kommt an Butter heran. Schneiden Sie von einem Sauerteigbrot eine Scheibe ab und diese dann in Reiterchen, am besten vor dem Rösten (so gibt’s mehr Fläche zum Knusprigwerden). Halten Sie etwas zerlassene oder sehr weiche Butter bereit, um die Brotstreifen damit einzupinseln, und servieren Sie sie unverzüglich zum Ei.

KAPITEL 3Kastanienbraun und Chartreuse

Eine dieser Fragen, die ich meiner Mutter immer wieder stellte, als ich klein und meine Vorstellungskraft noch vergleichsweise begrenzt war, lautete: »Was ist deine Lieblingsfarbe?« Man muss meiner Mutter hoch anrechnen, dass sie das Spiel mitmachte und mir immer wieder dieselbe wunderbar eloquente Antwort gab. »Kastanienbraun und Chartreuse – da steht es unentschieden. Ich liebe beide Farben. Ich liebe sie als Kombination. Ich kann mich wirklich nicht für eine entscheiden«, zwitscherte sie dann vom Fahrersitz aus, wenn sie Auto fuhr – eine beliebte Zeit, um sie mit banalen Erkundigungen zu bombardieren –, oder aus der Küche, wenn ich ihr die altbekannte Frage aus einem anderen Zimmer zurief (oder auch von der Kücheninsel her, wenn sie gerade am Herd werkelte). Kastanienbraun und Chartreuse: zwei weniger gängige Töne des bewährten komplementären Farbpaars Lila und Gelb. In gewisser Weise bringen es diese zwei Farben auf den Punkt: Sie malen ein perfekt zutreffendes Bild des ästhetischen Universums, das meine Mutter sich geschaffen hat und in dem sie beschlossen hat zu leben.

Natürlich will ich damit nicht sagen, dass es keinerlei Abweichungen vom Thema gab oder gibt, sondern nur, dass sie genau weiß, was sie mag und dies konsequent umsetzt. In meiner Jugend durfte ich mein Zimmer größtenteils nach meinem eigenen Geschmack dekorieren, soll heißen: mit Dingen, die dieser schrecklich pudrigen Teenie-Farbpalette der Neunzigerjahre entsprangen. Ganz zu schweigen von meiner »Tapete« aus Dutzenden nebeneinandergehängter Absolut-Wodka-Werbeanzeigen, hier und da verziert mit den Porträts eines pubertierenden Leonardo DiCaprio. Im Allgemeinen akzeptierte sie meine Entscheidungen in Sachen Mode und Möblierung ohne Repressalien oder Kritik. Hilfreich war dabei sicher gewesen, dass ich ab meinem zwölften Lebensjahr ein Zimmer im Obergeschoss hinter einer Tür bewohnte, die zum ausgebauten Dachboden führte – also eindeutig außerhalb ihres Aufmerksamkeitsradius. Bis zum heutigen Tag wird alles, was ich im Erdgeschoss herumliegen lasse (wie etwa ein Computerkabel oder eine stilistisch fragwürdige knallrote Steppjacke) stillschweigend am Fuß der Treppe deponiert und verschwindet so hinter der Tür aus dem unmittelbaren Sichtfeld. Man könnte nun annehmen, dass dieses spezielle ästhetische Klima eine erdrückende und beklemmende Atmosphäre erzeugte, aber meine Mutter war keineswegs zwangsgestört, sie besaß lediglich einen ausgeprägten Sinn für Schönheit und eine Vorliebe für Kastanienbraun.

Und wenn man einen Augenblick darüber nachdenkt, wird einem auch schnell klar, worin für sie der Reiz dieser Farbe liegt. Ist es doch die Farbe der federartig gefransten Papageientulpe »Black Parrot«, die im Frühjahr in unserem Vorgarten aufging und auch von jeder einzelnen Rose, die hinterm Haus wuchs, von der intensiv duftenden »Othello« über die Rose mit meinem Lieblingsnamen »Reine des Violettes« bis hin zur Blüte der »Prospero«, deren Blütenblätter dichter übereinanderliegen als die Schuppen eines Fischs. Genau wie man Kupfer zum einzig zulässigen Metall in der Küchenwelt erklären könnte, beherrschte in dieser Welt die Farbe Kastanienbraun das gesamte weiche Interieur: Sofas und Daybeds, Teppiche, Badetücher, Kissen, die frisch gepolsterten Stühle im Fünfzigerjahrestil, das von einer längst vergangenen Marokkoreise mitgebrachte Gewand. Einmal schenkte ich meiner Mutter eine schwarz-weiße Alpakawebdecke aus einem Designerladen in London – dabei stellte ich mir vor, wie sie gemütlich in die Decke eingekuschelt auf dem Sofa lag und begeistert das Programm des ständig laufenden Senders Turner Classic Movies verfolgte. Bevor ich noch fragen konnte: »Gefällt sie dir?«, war die Decke schon im Farbtopf gelandet. Als ich sie das nächste Mal sah, war sie – ja, genau – kastanienbraun.

Die warme Tiefe dieses Farbtons hat schon etwas ganz Besonderes, wie er an die satten, samtig dunklen Töne floraler Stillleben der niederländischen Renaissancekunst erinnert (von denen meine Mutter immer mindestens eine abgegriffene Postkarte irgendwo aufgestellt hatte). Diese Gemälde waren eine Quelle der Inspiration – nicht nur in Bezug auf ihr Farbspektrum – und wurden in all ihrer eigenwilligen verschlungenen Struktur in Form von Blumengestecken zum Leben erweckt, die die brummige, aber außergewöhnliche Floristin Carrie Glenn kreierte und arrangierte. Meines Erachtens gab es in den Vereinigten Staaten keinen Floristen, der auf so subtile Weise visionär gewesen wäre – zumindest nicht in der Zeit, in der Carrie fürs Chez Panisse gearbeitet hatte (immerhin rund dreißig Jahre). Ihre Arrangements waren so kompromisslos kunstvoll, dass niemand im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte den Kosten für die wöchentlich gefertigten Kreationen zugestimmt hätte, außer natürlich meiner Mutter, bei der sich besagter Vollbesitz spontan verabschiedet, wenn es um Dinge wie Blumen oder Salat oder Olivenöl oder Beleuchtung geht – oder auch nur um den Geruch eines Ortes. Ob das bei ihr schon immer so gewesen war oder ob sich ihre Prioritäten in einer Zeit vor meiner Geburt manifestiert hatten, kann ich nicht sagen: In meiner Erinnerung war ihr Doktrinarismus schon immer ihre dominante Eigenschaft gewesen. Natürlich genoss sie als Erwachsene auch so viel finanzielle Sicherheit, dass sie nicht lange überlegen musste, ob sie sich das beste Olivenöl überhaupt leisten konnte, wobei sich ihre mangelnde Flexibilität nicht notgedrungen in einem höheren Preis manifestierte. Viele Verbesserungen, auf denen sie beharrte, kosteten nichts oder fast nichts: ein in der Natur gesammeltes Bündel Äste, im Garten oder auf dem Fensterbrett gezogener Salat und so weiter. Außerdem, wenn gutes Olivenöl das übelste Laster ist, dem man frönt, ist ein baldiger Ruin doch eher unwahrscheinlich. So zumindest mein Erklärungsversuch – mir wurde offensichtlich eine ähnliche Kompromisslosigkeit in die Wiege gelegt, was hochwertige Gewürze und beste Lebensmittel betrifft, auch wenn es bedeutet, dass ich mehrmals im Monat Linsen oder Ölsardinen auf Toast zu Abend esse (wobei es sich herausgestellt hat, dass es einfach nur gutes Olivenöl braucht, dann schmecken auch die schlichtesten Zutaten köstlich). Ähnliches gilt für Blumen – oder eher Blätter –, die ich mir meistens aus dem Überangebot mitzunehmen erlaube, das die verwilderte Straßenrandbegrünung in London, Berkeley oder anderswo produziert.

Wie man Arrangements zusammenstellt, habe ich jedoch von der Besten der Besten gelernt. Oft wurde ich damals zusammen mit meiner Freundin Sarah von Carrie eingespannt, besonders wenn es dabei um unsagbar mühsame Arbeiten ging, die ausgeführt werden mussten, um einen ganz bestimmten optischen Effekt zu erzielen. Einmal beispielsweise verbrachten wir nach der Schule mehrere Nachmittage damit, kleine rotbackige Holzäpfel auf Kupferdrähte zu ziehen, um Girlanden herzustellen, die im Rahmen eines Erntedank-Dinners um die bernsteinfarbenen Spiegel im unteren Esszimmer drapiert werden sollten. Unsere Finger waren klebrig vom sauren Apfelsaft und rochen muffig nach Apfelschale, und unsere langen, vom Saft verklebten Haare verfingen sich andauernd im Flaum auf der Unterseite der Blätter. Wir stachen und schnitten uns immer wieder mit dem Kupferdraht, andererseits musste es natürlich Kupferdraht sein, damit alle Farben miteinander verschmolzen oder sich gar im warmen Ton des holz- und kupferfarbenen Raums auflösten. Carrie ging mit so viel Scharfsinn und Struktur an ihre Arbeit heran, dass es fast im Widerspruch zu dieser besonderen Aura von Wildnis stand, die ihre Arrangements umgab – sie war eine Meisterin des kaum gezügelten Chaos. Sie malte geradezu mit den Blumen. Und niemand kam je auf die Idee, in ihr etwas anderes als eine wahre Künstlerin zu sehen.

Blumen waren für meine Mutter nie nur eine nette Kleinigkeit, die man im Restaurant genoss, sondern Bestandteil dessen, was einen perfekten Raum ausmachte. Ausladende belaubte Zweige und ein paar Stängel einer ausgesprochen unspektakulären Blume scheinen einen festen Platz in einer großen grünen Urne in der hintersten Küchenecke zu beanspruchen, direkt neben einem ehemaligen Panoramafenster, das nach einer kürzlich vorgenommenen Renovierung in Glastüren verwandelt worden war, die sich zum Garten hin öffnen. Diese Arrangements, die nur wenig Ähnlichkeit mit Carries vollendeten Meisterwerken hatten, waren dennoch maßgeblich für die Ausstrahlung des Raums und des Hauses generell verantwortlich, genau wie die vielen kleinen Väschen – winzige kupferfarbene Lüsterwarekännchen aus England oder verschiedene kupferfarbene Vintage-Metallgefäße im Miniformat (das unansehnlichste habe ich in einem Schmiedekurs in der Highschool selbst fabriziert) –, die sie in der Küche auf dem Sims über dem Waschbecken angeordnet hatte. Sie enthielten häufig einige besondere Zweige: eine herrliche Einzelblüte, deren Stängel beim Zusammenstellen eines größeren Arrangements geknickt worden war und die so gerettet werden konnte, ein paar Zitrusblüten von unserem knorrigen, nur spärlich Früchte tragenden Meyer-Zitronenbaum oder – zur rechten Jahreszeit – ein perfektes kleines Veilchensträußchen.

Mir ist klar, dass Veilchen genau genommen nicht kastanienbraun sind, aber sie weisen dennoch eine verwandte dunkelviolette Schattierung auf und, was noch wichtiger ist: Es sind die Blumen, die ich für immer mit meiner Mutter verbinden werde. Falls ich mir jemals ein Tattoo zu ihrem Andenken stechen lassen sollte (in vierzig Jahren, wenn sie im reifen Alter von einhundertzehn die Leitung des Chez Panisse abgegeben haben wird …), wäre es ein Veilchen. Wir hatten immer welche in unserem Vorgarten – hinterm Haus auch, aber die wurden meist übersehen –, und ihr Erscheinen bedeutete, dass nun der Frühling begann: Sie waren die schüchternen bodendeckenden Vorboten der wärmeren Tage, die da kommen sollten. Wenn man sie in diesem Zwei-Wochen-Fenster, in dem sie blühten, nicht pflückte, verschwanden sie genauso still und leise wieder, wie sie erschienen waren, ganz ohne Show, wie sie die roten und gelben Tulpen so gern abzogen, die sich für ein paar Tage in voller Blüte völlig verausgabten und dann ohnmächtig dahinsanken wie melodramatisch liebeskranke Teenager. Während die Veilchen blühten, unterbrach ich immer meinen Heimweg von der Schule, um eine Handvoll für meine Mutter zu pflücken, wobei ich jeweils die Pflanzen auswählte, die ich nicht schon am Vortag besucht hatte, oder diejenigen, die bereits einige frische Blüten angesetzt hatten. (»Sie wollen gepflückt werden!«, versicherte mir meine Mutter immer.) Ich glaube nicht, dass sie mich jemals dazu aufgefordert hatte, Veilchen für sie zu pflücken oder dass sie explizit um ein Sträußchen gebeten hätte, aber es wurde zu einer unausgesprochenen Tradition: Täglich kamen neue Blütenstängel dazu, und täglich wurden verwelkte oder schlaffe Stängel herausgepickt.

Ich liebte die Jagd nach den winzigen Blüten, wie sie sich unter ihren wunderschön gelappten, herzförmigen dunkelgrünen Blättchen versteckten. Meine Mutter kam gewöhnlich etwa zehn Minuten vor mir nach Hause, ließ die Tür weit offen stehen und hielt sich in der Küche auf, während sie so tat, als ob sie keine Ahnung hätte, wieso ich so lange im Vorgarten verweilte oder vielleicht auch »noch gar nicht gemerkt hatte«, dass mein üblicher Platz an der Kücheninsel, an dem ich nach der Schule immer eine Kleinigkeit aß, noch leer war. Es machte mir Spaß, meiner Mutter diesen Miniaturstrauß, eingefasst in ein Rund von Blättchen, ins Haus zu bringen. Und jedes Mal – auch wenn ich fast täglich Veilchen gepflückt hatte – reagierte meine Mutter überrascht und begeistert auf meine Gabe. Nichts hätte meine Hingabe an dieses Ritual mehr genährt, als die echte Freude meiner Mutter, wenn ich ihr dieses äußerst bescheidene Geschenk überreichte – ich kenne wirklich keinen anderen Menschen, der fähig wäre, so über etwas zu staunen. Bis heute zaubert der Anblick eines Veilchens meine Mutter in den Garten oder ins Haus, egal, in welchem Teil der Welt ich mich gerade befinde. Immer wenn ich in meinem Garten in London eine Handvoll pflückte, dachte ich dabei an sie und bedauerte es, dass statt der echten Blumen ein per E-Mail gesendetes Foto reichen musste.

Als ich acht Jahre alt war, veröffentlichte meine Mutter das erste von zwei Kinderbüchern, das von meinen Erlebnissen im Restaurant handelte. Damals – ich war acht – hielt ich das für eine grandiose Idee! Ich? Im Mittelpunkt stehen? Heldin eines Bilderbuchs? Aber hallo! Als das Buch veröffentlicht wurde, musste man mir nicht zweimal sagen, dass ich meine Mutter zu Signierstunden, Radiointerviews und Ähnlichem begleiten sollte. Ich hüpfte geradezu dabei. Nie wieder habe ich etwas mit einer solchen Begeisterung signiert wie diese paar hundert Fanny at Chez Panisse-Bücher, die ich ganz Madonna-like mit dem Künstlernamen »Fanny« verzierte. Während ich später die Highschool besuchte und aus dem Buch nachträglich ein Musical mit Broadway-Ambitionen gemacht wurde, beschlichen mich erste Zweifel, die bald in aufrichtiges Bedauern umschlugen. Als die San Francisco Chronicle eine wenig schmeichelhafte Rezension über die Produktion mit der Überschrift »Fanny Lacks Spice« (»Fanny fehlt Würze«) abdruckte, empfingen mich bei meiner Rückkehr auf den Campus mehrere an meinen Spind geklebte Kopien des Artikels. Was die Gefühle meiner Mutter hinsichtlich dieser ganzen Sache betrifft, lassen sich nicht wirklich Anzeichen eines schlechten Gewissens feststellen. Ich vermute jedoch, sie hätte eingelenkt, wenn ich an irgendeinem Punkt Einspruch erhoben hätte. Ich denke, alle am Fanny-Buch Beteiligten waren erleichtert gewesen, dass es die Musicalversion nicht bis zum Broadway geschafft hatte, wobei das Unbehagen – vor allem mein eigenes – nie extrem und definitiv kein Hinderungsgrund für eine Fortsetzung gewesen war (Fanny in France – Fanny in Frankreich – wurde nur wenige Jahre später veröffentlicht).

Auch wenn ich mich insgeheim bei der ganzen Sache schon etwas schämte, stehe ich immer noch dazu, dass eins der besten Dinge, die dieser »Leidensweg« mit sich gebracht hatte, die Riesenmenge an Briefen war, die ich im Alter zwischen acht und elf Jahren von gleichaltrigen Mädchen bekam, die das Buch gelesen hatten. Das war natürlich in Zeiten vor dem Internet, und außerdem auf dem Höhepunkt der pädagogischen Bemühungen meiner französischen Schule, uns die Korrespondenz mit französischen Kindern gleichen Alters aufzuzwingen, also war ich bestens dafür gerüstet, zur perfekten Brieffreundin für »meine Fans« zu werden. Ich beantwortete jede einzelne Epistel – inklusive Zeichnungen und Rezepten –, verfolgte angefangene Briefwechsel weiter (teilweise über Jahre hinweg) und gab mir die größte Mühe, so cool und blasé zu erscheinen wie mein Alter Ego aus dem Buch. Der Brief, an den ich mich am besten erinnere, stammte von einer jungen Leserin, die angesichts des sehr gewissenhaft, verkrampft und in großen Buchstaben beschriebenen einzelnen Briefbogens wohl auch ein Neuling im Schreiben war. Er lautete: »Liebe Fanny, weißt du, wie man Kaugummi mit Veilchengeschmack macht? Liebe Grüße, Georgia.« Damals hatte ich keine Ahnung, wie man Kaugummi mit Veilchengeschmack macht, heute übrigens immer noch nicht, aber ich schrieb zurück und legte ein Rezept für kandierte Veilchen bei, das mich bis heute nicht nur an Georgia erinnert, sondern natürlich auch an meine Mutter.

Kandierte Veilchen

BLÜTEN KANDIEREN zählt nicht zu den Dingen, die ich öfters tue, aber wenn, dann finde ich immer, dass es den wirklich nicht besonders großen Aufwand wert ist. Eine dieser Gelegenheiten wäre zum Beispiel zu Ostern, wenn ich mit den Veilchen den Rand einer Zitronentarte dekoriere: Violett und Gelb in einer Kombination, in der beide Farbtöne perfekt voneinander profitieren, und die jeden am Tisch verzaubert. Es ist eine dieser besonderen, launigen Dinge, die einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und dabei so leicht herzustellen sind. Legen Sie dazu ein Backblech mit Wachs- oder Backpapier aus. Schlagen Sie in einer mittelgroßen Schüssel mit einem Schneebesen 2 Eiweiße auf, bis sie gerade eben schaumig sind. Füllen Sie 200 g feinen Zucker in eine kleine Schüssel. Halten Sie je 1 Veilchen am Stängel (achten Sie darauf, essbare Duftveilchen zu verwenden, die sowohl als Zucht- als auch als Wildpflanze wachsen – im Zweifelsfall fragen Sie einen Experten!), tauchen Sie es ins Eiweiß, dabei soll die gesamte Oberfläche der Blüte damit überzogen werden, dann wenden Sie sie behutsam im Zucker, sodass die gesamte Blüte damit bedeckt ist. Die 2 Eiweiße sollten für mindestens einige Dutzend kandierte Veilchen reichen. Legen Sie die überzogenen Veilchen auf das vorbereitete Blech und stupsen Sie die einzelnen Blüten mithilfe eines Zahnstochers, eines Streichholzes oder der Spitze eines kleinen Messers in ihre ursprüngliche Form zurück, falls sie beim Eintauchen etwas zusammengefallen sein sollten. Bestreuen Sie alle noch unbedeckten Stellen erneut mit Zucker. Zum Schluss schneiden Sie mit einer Schere die Stängel ab. Lassen Sie die Blüten mindestens 24 Stunden an einem warmen, trockenen Ort abtrocknen. Sobald sie vollständig getrocknet sind, packen Sie sie in einen luftdichten Behälter, wo sie zwei Monate haltbar sind.

· · ·

Und warum ausgerechnet Chartreuse? Nun, es ist die halluzinatorische Farbe des Frühlings, die Farbe der ersten Erbsenranken, die an den nackten Bambusstäben emporklettern, die meine Mutter im Garten hinter dem Haus zu einem kindergroßen Tipi in die Erde gesteckt hat, eine Konstruktion, die sich immer gefährlich zur Seite zu neigen begann, sobald Mitte des Sommers die reiche Ernte der Zuckerschoten heranreifte. Ich hatte immer viel Spaß, wenn ich mich hineinsetzte und so lange Zuckerschoten knabberte, bis mir der Hunger fürs Abendessen vergangen war. Chartreuse ist auch eine Farbe, die (ganz zufällig …) besonders gut mit Kastanienbraun harmoniert. Für meine Mutter war Chartreuse nicht nur ein Wort, das sie sehr gerne laut aussprach, und das ich ihr dann wie ein sprechender Papagei als Echo zurückwarf, sondern auch die Farbe der Dinge, die wuchsen und erwachten. Sie ruft mich jedes Mal an, um mir zu sagen, wenn sich die ersten Triebe an den Zweigen unseres gewaltigen jahrhundertealten Mammutbaums zeigen. Dieses frische Grün, von der Art, wie es nach einem lang erwarteten Regen über Nacht hervorbricht und die graue, verdorrte Rasenfläche im Regionalpark, der sich hinter unserem Haus erstreckt, in einen saftigen, intensiv gefärbten Teppich verwandelt. Ein Grün, das einen Spaziergang in den kalifornischen Bergen zu einem Besuch in einem sagenumwobenen Grünen Königreich werden lässt. Es ist die Farbe der Innenseite der Dicke-Bohnen-Schoten und die Farbe des Kerbels, den meine Mutter so gerne in den Salat gibt.

Meine Mutter erzählte immer von einer Gruppe von Mönchen in den französischen Alpen, die in einem Kloster namens Grande Chartreuse (die Große Kartause) lebten. Sie wurden Kartäuser genannt, und an die Stelle der Konversation (sie folgen einer strengen Schweigepflicht) trat die Herstellung und Abfüllung des Chartreuse, dieses leuchtend hellgrünen, leicht giftig aussehenden Likörs aus Bergkräutern. In ihrer Fantasie malte sich meine Mutter aus, dass dort auch ein Klosterrestaurant existierte, ein Ort mit einer so alten und gewaltigen Feuerstelle, dass man sie betreten konnte, dazu ein Garten, der sich über eine ausgedehnte hügelige Fläche erstreckte – ich kann mir jedoch beim besten Willen nicht vorstellen, wie ein Kartäusermönch schweigend die Speisekarte erläutert und eine Bestellung aufnimmt oder stumm ein Steak über dem Feuer grillt. Näher als in der Kombination mit Schlagsahne (als Begleitung eines perfekten Stücks Apfel-Galette im unteren Restaurant) kam ich dem grünen Zeug bisher nicht, doch in dem Moment, in dem ich es auf der Zunge schmeckte, sträubte sich alles in mir, ich mochte es nicht: zu intensiv, zu stark alkoholisch. Wein probierte ich jederzeit gern, aber bei Desserts, die durch irgendeinen Likör mit dominanter Alkoholnote »verdorben« waren, war ich sehr reserviert.

Als meine Mutter Susie Tompkins Buell (die Gründerin von Esprit, deren gemeinnützige Stiftung die erste Unterstützerin des Projekts Edible Schoolyard gewesen war) zum ersten Mal traf, war ich ungefähr acht Jahre alt. Dieses späte Zusammentreffen zweier Bay-Area-Doyennen war, wie sich herausstellte, die ultimative Begegnung von Kastanienbraun und Chartreuse: Es entstand eine Freundschaft, die dauerhaft Bestand haben sollte. Susie liebte letztere Farbe mit einer solchen Hingabe, dass sie es durchaus mit der Leidenschaft meiner Mutter für Kastanienbraun aufnehmen konnte. Wer Susies perfekt in Szene gesetzte Interieurs betritt – wenn es darum geht, wer mein heutiges Empfinden für Ästhetik geprägt hat, schulde ich ihr fast so viel wie meiner Mutter –, erlebt eine Welt, die von grasigen flaschengrünen Chartreuse-Schattierungen bevölkert wird: Vasen- und Topfkollektionen aus der Töpferwerkstatt von Barbara Willis, zur Hälfte in chartreusefarbene Glasur getaucht, ausladende in Chartreuse gehüllte Sofas mit Girlanden von Kissen in allen erdenklichen hellgrünen Nuancen, eine absolut beneidenswerte Auswahl an Glaswaren und französischen Flohmarktgefäßen und Häufchen, Schalen, Altäre mit perfekt abgeschmirgeltem, aber dennoch juwelengleichem grünem Meerglas vom örtlichen Strand. Das Haus, randvoll mit Grün, war wie die wahr gewordene und nach Bolinas, Kalifornien, versetzte Smaragdenstadt aus Oz (aus The Emerald City of Oz