10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Joe Coughlin

- Sprache: Deutsch

Joe Coughlin, geachteter Bürger von Tampa, Florida, und Consigliere des Bartolo-Syndikats, hat seine kriminelle Vergangenheit hinter sich gelassen wie Amerika die Prohibition. Bis eines Tages aus heiterem Himmel ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wird und auf dem Spiel steht, was ihm am wichtigsten ist: sein Sohn – und der einzige Freund, den er hat. Die atemlose Geschichte von ›In der Nacht‹ geht weiter.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 432

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

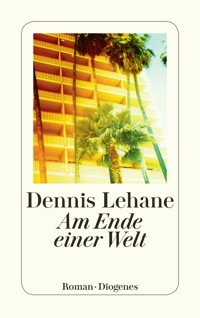

Dennis Lehane

Am Ende einer Welt

Roman

Aus dem Amerikanischen von Steffen Jacobs

Titel der 2015 bei William Morrow, New York, erschienenen Originalausgabe: ›World Gone By‹

Die deutsche Erstausgabe erschien 2015 im Diogenes Verlag

Covermotiv: Foto von Philipp Keel, ›Sunset Boulevard‹, 2002 (Ausschnitt)

Imbue Print, Edition of 5 (+3 ap), Sheet111.8x162.6cm/ 44x64in,

Signed and dated on recto, keel_10404

Copyright © Philipp Keel

Alle deutschen Rechte vorbehalten

Copyright ©2017

Diogenes Verlag AG Zürich

www.diogenes.ch

ISBN Buchausgabe 978 3 257 24392 5 (1.Auflage)

Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.

[5]Prolog

Dezember 1942

EHE DER KLEINE KRIEG SIE auseinanderriss, versammelten sie sich alle zur Unterstützung des großen Krieges. Pearl Harbor lag ein Jahr zurück, und sie kamen im Ballsaal »Versailles« des Palace Hotels am Bayshore Drive in Tampa, Florida, zusammen, um Geld für die Soldaten aufzubringen, die in dem großen europäischen Theater mitspielten. Es gab ein Büfett, man trug Abendgarderobe, und draußen war es mild und trocken.

Sechs Monate später, an einem schwülen Abend Anfang Mai, stieß ein Gerichtsreporter der Tampa Tribune auf Fotografien der Wohltätigkeitsveranstaltung. Er war sehr erstaunt darüber, wie viele von denen, die daran teilgenommen hatten, seitdem in den Lokalnachrichten erwähnt worden waren, weil sie entweder jemanden umgebracht hatten oder umgebracht worden waren.

Er glaubte, dass sich eine Story daraus machen ließe, aber sein vorgesetzter Redakteur war anderer Meinung. Aber sieh doch, sagte der Reporter, sieh doch. Das ist Dion Bartolo, der mit Rico DiGiacomo an der Bar steht. Und da drüben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der kleine Bursche mit Hut Meyer Lansky persönlich ist. Hier – siehst du den Kerl, der mit der schwangeren Frau spricht? Der ist im März im Leichenschauhaus gelandet. Und da – das sind der Bürgermeister und seine Frau im Gespräch mit Joe Coughlin. Auf [6]dem hier ist auch wieder Joe Coughlin drauf, er schüttelt gerade diesem Negergangster die Hand, Montooth Dix. Boston Joe ist in seinem ganzen Leben kaum jemals fotografiert worden, aber an diesem Abend gleich zwei Mal. Der Bursche, der neben der Dame in Weiß steht? Der ist tot. Und der da auch. Der Kerl im weißen Smoking auf der Tanzfläche? Der ist jetzt ein Krüppel.

Chef, sagte der Reporter, die waren dort alle zusammen.

Der Redakteur erklärte, dass Tampa eine Kleinstadt sei, die sich als mittlere Großstadt tarne. Alle möglichen Menschen liefen sich ständig über den Weg. Es habe sich um eine Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten der kriegführenden Truppen gehandelt, dergleichen sei de rigueur für reiche Müßiggänger und zöge jeden an, der jemand sei. Er wies seinen jungen, begeisterungsfähigen Reporter darauf hin, dass viele andere, die an jenem Abend teilgenommen hatten – zwei berühmte Sänger, ein Baseballspieler, drei Sprecher, die in den beliebtesten Radioseifenopern der Stadt mitwirkten, der Präsident der First Florida Bank, der Generaldirektor von Gramercy Pewter und P. Edson Haffe, der Herausgeber ebendieser Zeitung–, allesamt überhaupt nichts mit dem Blutbad zu tun hatten, das es im März in der Stadt gegeben und das ihren guten Namen besudelt hatte.

Es ging noch eine Weile hin und her, aber der Redakteur zeigte sich in dieser Angelegenheit unzugänglich, und so nahm der Reporter seine ursprüngliche Recherche wieder auf: Er ging einem Gerücht nach, demzufolge deutsche Spione das Hafenviertel von Tampa infiltriert haben sollten. Einen Monat später wurde er zur Armee eingezogen. Die Fotos verblieben im Archiv der Tampa Tribune, noch [7]lange nachdem jeder der darauf Abgebildeten diese Erde verlassen hatte.

Der Reporter starb zwei Jahre später am Strand von Anzio, ohne je zu erfahren, dass sein Redakteur – der ihn um dreißig Jahre überlebte, ehe er einer Herzerkrankung erlag – die strikte Anweisung hatte, alle Beiträge über das Bartolo-Syndikat zu unterbinden, ebenso über Joseph Coughlin und den Bürgermeister von Tampa – ein angesehener junger Mann aus einer angesehenen Familie. Der Ruf der Stadt, so hieß es, sei bereits über Gebühr in den Schmutz gezogen worden.

Die Gäste jener Party waren ihrem Verständnis nach ausschließlich zur völlig harmlosen Unterstützung der in Übersee stationierten Soldaten zusammengekommen.

Organisiert hatte das Ganze der Unternehmer Joseph Coughlin, aus Solidarität mit seinen zahlreichen Angestellten, die angeworben oder eingezogen worden waren.

Dion Bartolo, der Boss der Bosse, tat sich auf der Tanzfläche hervor, was ihm in jungen Jahren einen gewissen Ruf eingebracht hatte. Und die Mütter und Töchter einiger der ehrenwertesten Familien Tampas würden noch ihren Enkelkindern erzählen, dass kein Mann, der mit solcher Anmut tanzt, so böse sein kann, wie von manchen behauptet wird.

Rico DiGiacomo, der strahlendste Stern der Unterwelt Tampas, erschien mit seinem Bruder Freddy und ihrer beider geliebten Mutter, und sein gefährlicher Zauber wurde nur durch die Ankunft von Montooth Dix überstrahlt, eines außergewöhnlich hochgewachsenen Schwarzen, der mit passendem Zylinder zu seinem Smoking noch größer erschien. Die meisten Mitglieder der Oberschicht Tampas hatten bei [8]einer Party noch nie einen Schwarzen ohne Servierplatte gesehen, doch Montooth Dix bewegte sich durch all die Weißen, als ob er Bedienung erwartete.

Die Veranstaltung war gerade respektabel genug, um ohne Bedenken daran teilzunehmen, und gerade gewagt genug, um für den Rest der Saison Gesprächsstoff zu liefern. Joe Coughlin besaß die Gabe, die Größen der Stadt mit den Dämonen der Unterwelt zusammenzubringen und das Ganze wie einen Spaß wirken zu lassen. Dabei war es nicht unwesentlich, das Coughlin, von dem es hieß, er sei einst ein Gangster gewesen, und ein recht einflussreicher obendrein, diese Vergangenheit unverkennbar hinter sich gelassen hatte. Er war einer der größten Wohltäter im gesamten West Central Florida, ein Gönner zahlreicher Krankenhäuser, Suppenküchen, Bibliotheken und Notunterkünfte. Aber wenn die Gerüchte stimmten… nun ja, wer wollte es einem Mann verdenken, dass er gegenüber seinen einstigen Weggefährten loyal blieb. Jedenfalls wussten die versammelten Magnaten, Fabrikbesitzer und Bauunternehmer, an wen sie sich wenden mussten, wenn es Unruhe unter ihren Arbeitern beizulegen oder Schwierigkeiten mit ihren Zulieferern auszuräumen galt. Joe Coughlin war in dieser Stadt die Brücke zwischen dem, was an die Öffentlichkeit kam, und der Art, wie es unter vier Augen erreicht wurde. Wenn er einlud, ging man hin, um zu sehen, wer sonst noch aufkreuzte.

Joe selbst maß dem Anlass keine weitere Bedeutung als ebendiese bei. Wenn man zu einer Party einlud, bei der sich die Hautevolee mit Straßenschlägern mischte und Richter mit Capos plauderten, als ob sie sich niemals zuvor begegnet wären, weder vor Gericht noch in einem Hinterzimmer; [9]bei der der Pastor der Herz-Jesu-Kirche die Räumlichkeiten segnete, ehe er sich mit dem gleichen Genuss wie alle anderen den Drinks widmete; bei der Vanessa Belgrave, die hübsche, aber kühle Frau des Bürgermeisters, ihr Glas zum Dank in Joes Richtung erhob, und auf der ein so furchteinflößender Schwarzer wie Montooth Dix eine Gruppe spießiger alter Weißer mit seinen Ruhmestaten aus dem Ersten Weltkrieg ergötzen konnte, ohne dass jemandem ein böses Wort entfuhr oder ein betrunkener Fauxpas unterlief, dann, ja dann war die Party nicht einfach ein Erfolg, dann war sie mit großer Wahrscheinlichkeit der Erfolg der Saison.

Das einzig Bedenkliche ereignete sich, als Joe aus dem Haus trat, um im Garten hinter dem Haus ein wenig frische Luft zu schnappen, und dabei den kleinen Jungen sah. Der Junge bewegte sich am hinteren Ende der Rasenfläche, verschwand mal in der Dunkelheit und tauchte dann wieder aus ihr auf. Er lief im Zickzack, als ob er mit anderen Jungs Fangen spielen würde. Aber es waren keine anderen Jungs da. Seiner Größe und Statur nach zu urteilen, war er sechs oder sieben Jahre alt. Er streckte die Arme weit aus und ahmte erst das Geräusch eines Propellers, dann das eines Flugzeugmotors nach. Er bildete Tragflächen mit seinen Armen und legte sich mal nach links, mal nach rechts in die Kurve, während er an der Waldgrenze entlanglief und laut »Brummm, brummm« rief.

Joe konnte erst nicht genau sagen, was ihm an dem Kerlchen seltsam vorkam, außer, dass es das einzige Kind auf einer Party von Erwachsenen war, bis ihm auffiel, dass seine Kleider seit gut zehn Jahren aus der Mode waren. Eigentlich eher seit zwanzig Jahren, denn der Kleine, dessen war Joe [10]sich ziemlich sicher, trug Knickerbocker und eine dieser übergroßen Golfmützen, welche die Jungs in Joes Kindheit getragen hatten.

Der Bursche war zu weit entfernt, als dass Joe sein Gesicht hätte erkennen können, aber er hatte das seltsame Gefühl, dass es keinen großen Unterschied gemacht hätte, wenn der Junge näher gewesen wäre. Sogar aus dieser Entfernung konnte er sehen, dass das Gesicht des Jungen völlig unbestimmbar war.

Joe verließ die Terrasse und überquerte den Rasen. Der Junge ahmte weiterhin Flugzeuggeräusche nach und lief auf die Baumgrenze zu, die den Rasen säumte. Dort verschwand er in der Dunkelheit. Joe hörte, wie er irgendwo in der Tiefe der Finsternis weiter seine Brummgeräusche produzierte.

Plötzlich flüsterte jemand zu Joes Rechten: »Pst! Mr.Coughlin, Sir? Joe?«

Joe glitt mit der Hand hinter seinen Rücken, bis sie nur noch wenige Zentimeter von der Deringer entfernt war, die sich an sein Kreuz schmiegte – nicht seine bevorzugte Schusswaffe, aber eine, die er für Anlässe in Abendgarderobe geeignet fand.

»Ich bin’s«, sagte Bobo Frechetti, als er hinter einem großen Banyanbaum hervortrat.

Joe ließ die Hand fallen. »Mensch, Bobo, wie geht’s denn so?«

»Mir geht’s gut, Joe. Und dir?«

»Tipptopp.« Joe blickte zu den Bäumen hinüber und sah nichts als Dunkelheit. Jetzt konnte er das Kind auch nicht mehr hören. Er fragte Bobo: »Wer hat ein Kind mitgebracht?«

»Was?«

[11]»Der Junge.« Joe deutete auf das entgegengesetzte Ende des Rasens. »Der, der Flugzeug gespielt hat.«

Bobo starrte ihn an.

»Du hast da drüben keinen Jungen gesehen?« Wieder zeigte Joe hinüber.

Bobo schüttelte den Kopf. Bobo war so klein, dass jeder glaubte, er sei früher mal Jockey gewesen. Er nahm seinen Hut ab und hielt ihn in den Händen. »Du hast von diesem Safe gehört, der im Steinmahlwerk drüben in Lutz geknackt wurde?«

Joe schüttelte den Kopf, obwohl er wusste, dass Bobo über den Safe bei Bay Palms Aggregate sprach. Das war eine Tochterfirma eines der Transportunternehmen, die sich im Besitz der Familie befanden; sechstausend Dollar waren geraubt worden.

»Mein Partner und ich hatten keinen Schimmer, dass das Geld Vincent Imbruglia gehört.« Bobo wedelte mit den Armen wie ein Schiedsrichter, der einem auf der Home Plate stehenden Spieler etwas signalisieren will. »Keinen Schimmer.«

Joe kannte das Gefühl. Sein Leben hatte sich entschieden, als er und Dion Bartolo, kaum den Windeln entwachsen, ein Kasino ausgeraubt hatten, ohne zu wissen, dass es einem Gangster gehörte.

»Na, das ist doch keine große Sache.« Joe zündete sich eine Zigarette an und hielt dem kleinen Panzerknacker die Schachtel hin. »Gib einfach das Geld zurück.«

»Wir haben es versucht.« Bobo nahm eine Zigarette, ließ sich von Joe Feuer geben und nickte dankend. »Mein Partner – du kennst Phil?«

[12]Phil Cantor. Phil die Keule genannt, wegen seiner Riesennase. Joe nickte.

»Phil ist zu Vincent gegangen. Hat ihm von unserem Fehler erzählt. Sagte, wir hätten das Geld und würden es sofort zurückbringen. Weißt du, was Vincent getan hat?«

Joe schüttelte den Kopf, obwohl ihm etwas schwante.

»Hat Phil auf die Straße gestoßen. Direkt auf die Lafayette, zur Hauptverkehrszeit. Phil ist von einem Chevy abgeprallt wie ein Ball vom Schläger. Hüfte zertrümmert, Knie im Eimer, Kiefer so verdrahtet, dass er den Mund nicht mehr aufkriegt. Und als er da mitten auf der Lafayette liegt, sagt Vincent zu ihm: ›Du schuldest uns die doppelte Summe. Dir bleibt eine Woche.‹ Und spuckt auf ihn. Was für ein Monster spuckt auf einen Mann? Welchen Mann auch immer? Das frage ich dich. Ganz zu schweigen von einem, der mit gebrochenen Knochen auf der Straße liegt.«

Joe schüttelte den Kopf, dann streckte er die Hände aus. »Was kann ich tun?«

Bobo reichte Joe eine Papiertüte. »Es ist alles drin.«

»Die ursprüngliche Summe oder das, was Vincent gefordert hat?«

Bobo zappelte nervös herum und warf einen Blick auf die Bäume rundum, ehe er wieder Joe ansah. »Du kannst mit diesen Leuten reden. Du bist kein Monster. Du kannst denen sagen, dass wir einen Fehler gemacht haben und mein Partner jetzt für einen Monat im Krankenhaus liegt. Und das scheint mir Strafe genug zu sein. Könntest du das ausrichten?«

Joe rauchte eine Weile schweigend. »Wenn ich dir aus dieser Patsche heraushelfe…«

[13]Bobo packte Joes Hand und küsste sie, wobei sein Mund auf Joes Armbanduhr landete.

»Wenn…« – Joe zog die Hand zurück – »was würdest du dann für mich tun?«

»Was du willst.«

Joe blickte auf den Beutel. »Jeder einzelne Dollar ist da drin?«

»Jeder einzelne.«

Joe nahm einen Zug und atmete bedächtig aus. Er wartete immer noch darauf, dass der Junge zurückkehrte oder zumindest das Flugzeugbrummen wieder ertönte, aber zwischen den Bäumen war nichts als Leere.

Er schaute Bobo an und sagte: »In Ordnung.«

»In Ordnung? Herr im Himmel! In Ordnung?«

Joe nickte. »Aber nichts ist umsonst, Bobo.«

»Ich weiß. Ich weiß. Danke, vielen Dank.«

»Wenn ich dich jemals um etwas bitte« – er trat nahe an ihn heran – »egal, was es ist, dann springst du. Ist das klar?«

»Glasklar, Joe. Glasklar.«

»Wenn du dich drücken willst…«

»Werde ich nicht, werde ich nicht.«

»…dann lasse ich dich mit einem Fluch belegen. Und nicht mit irgendeinem. Dieser Medizinmann in Havanna, den ich kenne? Der Schweinehund hat’s noch nie verbockt.«

Bobo war äußerst abergläubisch wie viele Burschen, die im Spielermilieu aufgewachsen sind. Er ließ Joe seine Handflächen sehen. »Meinetwegen musst du dir keine Sorgen machen.«

»Ich spreche nicht von irgendeinem [14]Wald-und-Wiesen-Fluch, die Sorte, die du in New Jersey bei einer italienischen Omi mit Schnurrbart kriegst.«

»Du musst dir meinetwegen keine Sorgen machen. Das ist Ehrensache für mich.«

»Ich spreche von einem Kuba-Fluch mit Hispaniola-Hintergrund. Der sucht noch deine Nachkommen heim.«

»Ich verspreche es.« Er sah Joe mit einem frischen Schweißfilm auf der Stirn und den Augenlidern an. »Möge der Blitz mich erschlagen.«

»Das wollen wir lieber nicht, Bobo.« Joe tätschelte sein Gesicht. »Dann könntest du meinen Gefallen ja nicht erwidern.«

VINCENT IMBRUGLIA STAND KURZ DAVOR, zum Boss ernannt zu werden, obwohl er es noch nicht wusste und obwohl Joe das für keinen guten Einfall hielt. Aber die Zeiten waren hart, und Männer, die wirklich Gewinn brachten, wurden langsam rar. Einige der Besten waren im Krieg, und so würde Vincent kommenden Monat befördert werden. Bis dahin jedoch arbeitete er noch für Enrico »Rico« DiGiacomo, und das bedeutete, dass das gestohlene Geld eigentlich Rico gehörte.

Joe machte Rico an der Bar ausfindig. Er schob ihm das Geld zu und erklärte die Angelegenheit.

Rico kippte seinen Drink herunter und runzelte die Stirn, als Joe ihm erzählte, was dem armen Phil »die Keule« widerfahren war.

»Er hat ihn vor ein beschissenes Auto gestoßen?«

»Allerdings.«

Joe nahm einen Schluck von seinem Drink.

[15]»So was hat einfach keine Klasse.«

»Finde ich auch.«

»Ich meine, ein bisschen Klasse muss sein.«

»Keine Frage.«

Rico dachte darüber nach, während er eine weitere Runde für sie bestellte. »Sieht mir ganz danach aus, als hätte er seine Strafe bereits bekommen. Sag Bobo, dass er nichts mehr zu befürchten hat, aber sich für eine Weile in keiner unserer Kneipen blicken lassen soll. Bis alle sich wieder beruhigt haben. Er hat dem armen Burschen den Kiefer gebrochen, ja?«

Joe nickte. »Das hat Bobo mir erzählt.«

»Wirklich schade, dass es nicht seine Nase war. Vielleicht hätte man die operieren können, damit es nicht mehr so aussieht, als ob Gott sich einen angesoffen und versehentlich einen Ellbogen an die Stelle gepflanzt hätte, wo eigentlich die Nase hingehört.« Er verstummte und sah sich im Raum um. »Tolle Party, Boss.«

Joe sagte: »Ich bin nicht mehr dein Boss. Niemandes Boss.«

Rico registrierte das mit einem kurzen Zucken seiner Augenbrauen. »Trotzdem eine Wahnsinnsfete, Sir. Salud.«

Joe blickte nach nebenan, wo all die Gesellschaftsgrößen mit all den ehemaligen Debütantinnen tanzten, jeder Einzelne wie aus dem Ei gepellt. Dann sah er den Jungen wieder. Er tauchte zwischen den wirbelnden Abendkleidern auf. Sein Gesicht war abgewandt, das Haar an seinem Hinterkopf kräuselte sich zu einer kleinen Schmachtlocke, er trug jetzt keinen Hut mehr, aber er trug immer noch die Knickerbocker.

Und dann war er verschwunden.

[16]Joe stellte seinen Drink beiseite und schwor sich, für den Rest des Abends nichts mehr anzurühren.

Im Rückblick würde es für ihn die letzte Feier sein, ein letztes schwereloses Dahingleiten, ehe alles auf jenen unbarmherzigen März zurutschen würde.

[17]1

In Sachen Mrs.Del Fresco

IM FRÜHJAHR DES JAHRES 1941 heiratete ein Mann namens Tony Del Fresco in Tampa, Florida, eine Frau namens Theresa Del Frisco. Dies war bedauerlicherweise das einzig Vergnügliche an ihrer Ehe. Er schlug sie einmal mit einer Flasche, sie schlug ihn einmal mit einem Krockethammer. Der Hammer gehörte Tony, der ihn einige Jahre zuvor aus Arezzo mitgebracht hatte. In Tampa hatte er Tore und Pflöcke im sumpfigen Garten der Del Frescos aufgestellt. Tagsüber reparierte Tony Uhren, und nachts knackte er Tresore. Krocket sei das Einzige, womit er seinen Geist beruhigen könne, der, wie er sagte, von dauerndem Zorn erfüllt sei. Der Zorn war so stark wie unerklärlich. Immerhin hatte Tony zwei gute Jobs und eine hübsche Frau. Und an den Wochenenden blieb ihm genug Zeit zum Krocketspielen.

Wie schwarz Tonys Gedanken auch gewesen sein mochten, sie zerrannen zu nichts, als Theresa im frühen Winter des Jahres 1943 mit dem Krockethammer seinen Schädel seitlich einschlug. Die Kriminalpolizei kam zu dem Schluss, dass Theresa, nachdem sie ihren Ehemann mit dem ersten Schlag schachmatt gesetzt hatte, ihren Fuß auf seinen Wangenknochen gestellt und so seinen Kopf auf dem Küchenboden fixiert hatte, um dann mit dem Hammer so oft und so schwungvoll auf seinen Hinterkopf einzuschlagen, bis er wie eine Pastete aussah, die vom Fensterbrett gefallen ist.

[18]Theresa war von Beruf Floristin, aber der größte Teil ihres Einkommens rührte von Raubüberfällen und gelegentlichen Morden her, beide normalerweise im Auftrag ihres Bosses Lucius Brozjuola, den alle nur King Lucius nannten. King Lucius zahlte alle notwendigen Abgaben an die Familie Bartolo, aber ansonsten leitete er eine unabhängige Organisation. Deren illegale Einnahmen wusch er über sein Phosphatimperium, das sich entlang des Peace River erstreckte, sowie über den Blumengroßhandel, den er in der Port of Tampa betrieb. King Lucius war es gewesen, der Theresa ursprünglich zur Floristin ausgebildet hatte, und King Lucius hatte auch den Blumenladen finanziert, den sie in der Innenstadt an der Lafayette eröffnet hatte. Und King Lucius führte eine Bande von Dieben, Hehlern, Brandstiftern und Auftragsmördern an, die ihr Geschäft nach einer einzigen festen Regel ausübten: Führe niemals einen Auftrag in deinem Heimatstaat aus! Und so hatte Theresa im Verlauf der Jahre fünf Männer und eine Frau umgebracht, die sie allesamt nicht kannte – zwei in Kansas City, einen in Des Moines, einen weiteren in Dearborn, einen fünften in Philadelphia. Und schließlich diese Frau in Washington, DC. Theresa war an ihr vorbeigegangen, hatte sich umgedreht und ihr in den Hinterkopf geschossen. Das war an einem milden Frühlingsabend in Georgetown gewesen, auf einer baumgesäumten Straße, die nach einem nachmittäglichen Schauer noch knisterte.

Auf die eine oder andere Art gingen all diese Morde ihr nach. Der Mann in Des Moines hatte sich ein Foto seiner Familie vor das Gesicht gehalten und sie so gezwungen hindurchzuschießen, wenn sie ihm die Kugel ins Hirn jagen [19]wollte; der in Philly hatte immer wieder gefleht: »Sagen Sie mir nur, warum«; die Frau in Georgetown hatte einen klagenden Seufzer ausgestoßen, ehe sie auf dem nassen Bürgersteig in sich zusammengesackt war.

Der einzige Mord, der Theresa nicht heimsuchte, war der an Tony. Sie wünschte bloß, sie hätte es früher getan, ehe Peter alt genug gewesen wäre, um seine Eltern zu vermissen. Er war an jenem schicksalhaften Wochenende bei ihrer Schwester in Lutz gewesen, denn Theresa wollte ihn aus der Schusslinie haben, wenn sie Tony aus seinem eigenen Haus warf. Seine Trinkerei, seine Hurerei und seine düsteren Anwandlungen waren seit dem Sommer immer mehr aus dem Ruder gelaufen, und schließlich war Theresas Schmerzgrenze erreicht. Tonys allerdings noch nicht, und so kam es, dass er mit einer Weinflasche auf sie einschlug und sie daraufhin seinen verblödeten Schädel mit einem Krockethammer zerschmetterte.

Im städtischen Gefängnis von Tampa rief sie King Lucius an. Eine halbe Stunde später saß ihr Jimmy Arnold gegenüber, der King Lucius und seine verschiedenen Unternehmen juristisch beriet. Theresa machte sich über zwei Dinge Sorgen: auf den elektrischen Stuhl zu kommen und nicht in der Lage zu sein, für Peters Unterhalt zu sorgen. Ob sie in der staatlichen Strafanstalt Raiford mit einem Stromschlag getötet würde, lag nicht mehr in ihrer Hand. Was jedoch die Absicherung Peters betraf, so wartete sie auf die Bezahlung für einen Auftrag, den ihr King Lucius persönlich erteilt hatte – einen Auftrag mit einem so üppigen Erlös, dass ihr Anteil von fünf Prozent dafür sorgen würde, dass es in den Bäuchen von Peter, seinen Kindern und [20]seinen Kindeskindern niemals wegen etwas anderem als einer tüchtigen Portion Nachschlag grummeln würde.

Jimmy Arnold versicherte ihr, dass ihre Aussichten in beiden Punkten rosiger seien, als sie vermutete. In der ersten Angelegenheit habe er bereits den Bezirksstaatsanwalt Archibald Boll davon in Kenntnis gesetzt, dass sie lange Zeit von ihrem verstorbenen Ehemann geschlagen worden sei – gut dokumentiert durch die beiden Fälle, in denen Tonys Wut sie ins Krankenhaus gebracht hatte. Der Staatsanwalt, ein sehr gerissener und politisch sensibler Mann, würde eine misshandelte Frau nicht in die Todeszelle schicken, solange es jede Menge deutscher und japanischer Spione gab, denen er zu einem warmen Plätzchen auf dem Stuhl verhelfen konnte. Was nun das Geld betraf, das ihr zustand, so war Jimmy Arnold befugt zu sagen, dass King Lucius immer noch damit befasst sei, nach einem Käufer für die fragliche Ware zu suchen, dass sie aber, sobald er einen solchen gefunden und das Geld erhalten habe, die zweite Beteiligte sei, die ihren Anteil erhalten werde – nach King Lucius selbst, versteht sich.

Drei Tage nach der Verhaftung kam Bezirksstaatsanwalt Archibald Boll vorbei, um ihr einen Handel vorzuschlagen. Archibald Boll war ein gutaussehender Mann mittleren Alters. Er trug einen Anzug aus grobem Leinen mit passendem Fedora, und in seinen Augen lag das belustigte Funkeln eines Grundschülers, der gern ein bisschen Unruhe stiftet. Theresa kam ziemlich schnell zu dem Schluss, dass er sie attraktiv fand, aber sobald es um ihr Plädoyer ging, gab er sich ganz geschäftlich. Sie würde vor Gericht sagen, dass sie einen vorsätzlichen Totschlag begangen habe – ein Tatbestand, [21]der bei jemandem mit ihrer kriminellen Vorgeschichte normalerweise zwölf Jahre Gefängnisstrafe zur Folge hätte. Aber heute, und nur heute, so versicherte ihr Archibald Boll, würde ihr die Staatsanwaltschaft der Stadt Tampa mildernde Umstände anbieten: zweiundsechzig Monate Haft, abzusitzen in der Frauenabteilung des Staatsgefängnisses Raiford.

»Fünf Jahre.« Theresa konnte es kaum glauben.

»Und zwei Monate«, sagte Archibald Boll, und sein träumerischer Blick glitt von ihrer Taille hinauf zu ihren Brüsten. »Sie bringen morgen Ihr Plädoyer vor, und übermorgen sitzen Sie im Bus nach Raiford.«

Theresa wusste also: Morgen Nacht wirst du mir einen Besuch abstatten.

Aber das war ihr egal. Für fünf Jahre und die Aussicht, rechtzeitig zu Peters achtem Geburtstag aus dem Gefängnis zu kommen, hätte sie nicht nur Archibald Boll, sondern jeden Assistenzstaatsanwalt in seinem Büro gefickt und sich immer noch glücklich geschätzt, dass man ihr keine Metallkappe aufsetzte und zehntausend Volt elektrischer Spannung durch ihren Körper jagte.

»Abgemacht?«, fragte Archibald Boll, dessen Blick nun auf ihren Beinen ruhte.

»Abgemacht.«

Als der Richter sie im Gerichtssaal nach ihrem Plädoyer fragte, antwortete Theresa »schuldig«, und der Richter bedachte sie mit dem Urteil »nicht mehr als eintausendachthundertundneunzig Tage, die Untersuchungshaft wird angerechnet«. Theresa wurde zurück ins Gefängnis gebracht, um dort auf den morgendlichen Bustransport nach Raiford zu warten. Als früh am Abend ein Besucher angekündigt [22]wurde, erwartete sie, Archibald Boll durch den düsteren Gang zu ihrer Zelle kommen zu sehen, mit aufgeschlagenem Zelt in der Leinenhose.

Stattdessen kam Jimmy Arnold. Er brachte ihr kaltes Brathuhn und Kartoffelsalat, eine bessere Mahlzeit als jede, die sie in den nächsten zweiundsechzig Monaten bekommen würde, und sie schlang sie herunter und leckte sich hemmungslos das Fett von den Fingern. Jimmy Arnold wartete ungerührt ab. Als sie ihm den Teller zurückgab, reichte er ihr im Gegenzug die Fotografie, die auf ihrer Kommode gestanden hatte und sie zusammen mit Peter zeigte. Er reichte ihr auch die Zeichnung, die Peter von ihr gemacht hatte – ein nichtssagendes, unförmiges Oval auf der Spitze eines schiefen Dreiecks mit einem einzelnen Steckenarm und ohne Füße. Allerdings hatte er sie kurz nach seinem zweiten Geburtstag gemacht, und so betrachtet war sie ein wahrer Rembrandt. Theresa sah sich Jimmy Arnolds zwei Mitbringsel an und versuchte, ihre Ergriffenheit nicht zu zeigen und das Schluchzen in ihrer Kehle zu unterdrücken.

Jimmy Arnold kreuzte die Beine an den Fußknöcheln und streckte sich in seinem Stuhl aus. Er gähnte laut und hustete trocken in die vorgehaltene Faust. Er sagte: »Sie werden uns fehlen, Theresa.«

»Die paar Jahre vergehen schneller, als man denkt.«

»Es gibt eben nur wenige mit Ihren Fähigkeiten.«

»Als Floristin?«

Er beobachtete sie aufmerksam, während sein leises Lachen erstarb. »Nein, die andere Sache.«

»Dazu braucht man nichts als ein skrupelloses Herz.«

[23]»Es gehört mehr dazu.« Er wackelte mit dem Zeigefinger vor ihrem Gesicht herum. »Verkaufen Sie sich nicht unter Wert.«

Sie zuckte die Schultern und sah zurück auf die Zeichnung ihres Sohnes.

»Da Sie jetzt eine Weile aus dem Verkehr gezogen sind«, sagte er, »wer ist Ihrer Meinung nach der Beste?«

Sie sah erst zur Decke hoch und dann hinaus zu den anderen Zellen. »Um Blumen zu arrangieren…«

Er lächelte. »Genau, so wollen wir es nennen. Wer ist der beste Florist in Tampa, jetzt, wo Sie nicht länger im Rennen sind?«

Sie musste nicht lange über diese Frage nachdenken. »Billy.«

»Kovich?«

Sie nickte.

Jimmy Arnold erwog diesen Gedanken. »Sie halten ihn für besser als Mank?«

Sie nickte. »Mank ist zu vorhersehbar.«

»Und in wessen Schicht sollte es geschehen?«

Sie verstand die Frage nicht. »Schicht?«

»Detectives.«

»Sie meinen, vor Ort?«

Er nickte.

»Sie…« Sie sah sich in der Zelle um, als ob sie sich vergewissern wollte, dass sie immer noch im Gefängnis und auf dieser Welt sei. »Sie wollen, dass ein hiesiger Auftragnehmer einen Auftrag vor Ort ausführt?«

»Ja, leider.«

Das stand in direktem Widerspruch zu den Grundsätzen, denen King Lucius seit zwei Jahrzehnten folgte.

[24]»Warum?«, fragte sie.

»Es muss jemand sein, den die Zielperson kennt. Kein anderer käme dem Mann nahe genug.« Er löste die Beine und fächerte sich mit seinem Hut Luft zu. »Wenn Sie glauben, dass Kovich der geeignete Mann für den Auftrag ist, dann werde ich mich erkundigen.«

Sie fragte: »Hat die Zielperson einen Grund anzunehmen, dass ihr Leben in Gefahr ist?«

Jimmy Arnold dachte darüber nach und nickte schließlich. »Er arbeitet in unserem Geschäft. Sind wir nicht alle ständig auf der Hut?«

Theresa nickte. »Ja, dann ist Kovich Ihr Mann, keine Frage. Alle mögen ihn, auch wenn keiner weiß, warum.«

»Als Nächstes sollten wir über die Frage der polizeilichen Zuständigkeit nachdenken und über den Charakter der Detectives, die an dem fraglichen Tag im Einsatz sind.«

»Welchem Tag?«

»Es ist ein Mittwoch.«

Sie ging in Gedanken eine Reihe von Namen, Schichtplänen und Szenarien durch.

»Im Idealfall«, sagte sie, »sollte Kovich zwischen Mitternacht und acht Uhr morgens entweder in Ybor, Port Tampa oder Hyde Park zuschlagen. Dann würden aller Wahrscheinlichkeit nach die Detectives Feeney und Boatman dem Funkruf folgen.«

Seine Lippen formten lautlos die Namen, während er sich umständlich an der Bügelfalte seiner Hose zu schaffen machte und die Stirn in leise Falten legte. »Halten sich Polizisten an kirchliche Feiertage?«

[25]»Wenn sie katholisch sind, schon, nehme ich an. Um welchen Feiertag geht es denn?«

»Aschermittwoch.«

»Da gibt es nicht viel einzuhalten.«

»Nein?« Er wirkte aufrichtig erstaunt. »Mein Religionsunterricht liegt schon eine Weile zurück.«

Sie sagte: »Man geht in den Gottesdienst, der Priester malt einem mit Asche ein Kreuz auf die Stirn, man verlässt die Kirche. Das ist alles.«

»Das ist alles«, wiederholte er flüsternd. Er lächelte abwesend, als wäre er gerade aufgewacht und ein wenig erstaunt, sich an diesem Ort wiederzufinden. Er stand auf. »Viel Glück, Mrs.Del Fresco. Wir werden für Sie sorgen.«

Sie sah zu, wie Jimmy Arnold nach seiner Aktentasche griff, und sie wusste, dass sie die nächste Frage besser nicht stellen sollte, aber sie konnte es sich einfach nicht verkneifen.

»Wer ist die Zielperson?«, fragte sie.

Er schaute sie durch die Gitterstäbe an. So, wie sie wusste, dass sie die Frage besser nicht hätte stellen sollen, so wusste er, dass er sie besser nicht beantwortete. Aber Jimmy Arnold war in ihren Kreisen für ein interessantes Paradox seines Charakters bekannt: Wenn man ihm eine völlig unverfängliche Frage zu einem seiner Klienten stellte, antwortete er selbst dann nicht, wenn man seine Hoden in Brand steckte. Wenn man ihn jedoch über intimste Details ausfragte, war er gesprächig wie eine Klatschbase.

»Sind Sie sicher, dass Sie das wissen wollen?«

Sie nickte.

Er blickte den dunkelgrünen Gang in beide Richtungen [26]hinab, ehe er sich zu den Gitterstäben vorbeugte, seine Lippen zwischen sie presste und den Namen sagte.

»Joe Coughlin.«

AM NÄCHSTEN MORGEN BESTIEG SIE den Bus, der sie zweihundert Meilen nach Nordwesten brachte. Das Landesinnere Floridas hatte mit dem Florida des blauen Ozeans und der weißen Strände nichts zu tun. Es war ein von der Sonne ausgebleichtes Land, niedergestreckt von Dürren und Flächenbränden. Sechseinhalb Stunden lang holperten sie über ausgefahrene Nebenstraßen, und die meisten Menschen, an denen sie vorbeifuhren, ob sie nun weiß oder schwarz oder indianischer Abstammung waren, sahen zu dünn aus.

Die Frau, die an Theresas linkes Handgelenk gekettet war, sprach fünfzig Meilen lang kein Wort. Dann stellte sie sich als Mrs.Sarah Nez aus Zephyrhills vor. Sie schüttelte Theresa die Hand, versicherte ihr, dass sie keines der Verbrechen begangen habe, für die man sie verurteilt hatte, und regte sich die nächsten fünfundzwanzig Meilen nicht mehr. Theresa lehnte ihre Stirn an das Fenster und sah durch den Straßenstaub auf das von der Sonne gegrillte Land hinaus. Hinter papiertrockenen Weiden befand sich Sumpfland; der Geruch und der grüne Nebel, der hinter den ausgeblichenen Feldern aufstieg, waren unverkennbar. Sie dachte an ihren Sohn und das Geld, das man ihr für seinen Unterhalt schuldete, und sie hoffte, dass King Lucius seine Schuld begleichen würde, denn sie hatte niemanden, der es einfordern konnte, falls er es nicht tat.

Apropos Schuld: Es hatte sie sehr erstaunt, dass Archibald Boll letzte Nacht nicht in ihrer Zelle erschienen war. [27]Ihr Körper dankte es ihm, aber ihre Gedanken überschlugen sich. Wenn er keinen Sex erwartet hatte, warum hatte er ihr dann überhaupt einen so verlockenden Deal vorgeschlagen? In ihrer Branche gab es keine Gefälligkeiten, nur Hinterlist; keine Geschenke, nur aufgeschobene Rechnungen. Wenn Archibald Boll also kein Geld von ihr gewollt hatte – und er hatte ganz gewiss nicht signalisiert, dass er welches erwartete–, dann blieben nur noch zwei Dinge: Sex oder Informationen.

Vielleicht wollte er sie mit dem milden Urteil weichklopfen und ließ sie jetzt noch ein wenig schmoren, damit sie sich ihm noch stärker verpflichtet fühlte. Nur, dass Staatsanwälte nicht so tickten – sie ließen die Belohnung lockend vor einem baumeln, aber erst musste man tun, was sie verlangten. Sie gewährten sie nie im Voraus. Das ergab keinen Sinn.

Noch weniger Sinn ergab der Auftrag, Joe Coughlin umzubringen. Wie sehr sie es auch versuchte – und sie hatte es die ganze Nacht über versucht–, Theresa kapierte es einfach nicht. Seit er vor zehn Jahren als Boss zurückgetreten war, hatte sich Coughlin als ein größerer Gewinn für die Familie Bartolo und alle anderen Familien in der Stadt erwiesen, als er es zu seiner aktiven Zeit gewesen war. Er verkörperte das höchste Ideal eines Mannes, der in ihrer Branche tätig war – er brachte seinen Freunden Geld ein. Folglich hatte er viele Freunde.

Aber Feinde?

Theresa wusste, dass er früher einmal welche gehabt hatte, aber das war ebenfalls zehn Jahre her, und sie alle waren innerhalb eines einzigen Tages ausgelöscht worden. Die [28]Polizei und die Öffentlichkeit kannten die Geschichte mit der Kugel in Maso Pescatores Kehle, die seinen Hoffnungen, Träumen und Essgewohnheiten ein Ende bereitet hatte – Coughlin, so raunte man, habe die Waffe selbst abgefeuert. Aber niemand außer Menschen wie Theresa und ihre Kollegen, Menschen aus ihrer Branche, wusste etwas über das Dutzend Männer, das aufs Meer hinausgefahren war, um Joe Coughlin über Bord zu werfen, und niemals zurückkehrte. Maschinengewehre und Nahfeuerwaffen vom Kaliber 45 hatten sie daran gehindert. Sie endeten als Haifischfutter im Golf von Mexiko, an einem Tag, der schon heiß und unbarmherzig genug gewesen war.

Diese Männer und ein toter Polizist waren, soweit man wusste, die einzigen Feinde, die Coughlin jemals gehabt hatte. Seit seinem Rücktritt hatte er sich von den großen Dingern ferngehalten, und war dem Beispiel Meyer Lanskys gefolgt, mit dem er mehrere Unternehmen in Kuba besaß. Er tauchte kaum in den Zeitungen auf, und wenn, dann niemals mit Leuten aus der Branche, und er schien den lieben langen Tag lang neue Wege zu ersinnen, wie er seinen Freunden sogar noch mehr Geld als im Vorjahr verschaffen konnte.

Lange bevor der Angriff auf Pearl Harbor dafür sorgte, dass Amerika in den Krieg eintrat, hatte Joe Coughlin allen führenden Köpfen im hiesigen Schnapsgeschäft dazu geraten, Vorräte von Industriealkohol anzulegen, mit dem man Gummi herstellen konnte. Niemand hatte auch nur einen blassen Schimmer gehabt, was zum Teufel er damit meinte – was hatte Alkohol mit Gummi zu tun, und selbst wenn, was hatte das mit ihnen zu tun? Aber weil er ihnen in [29]den Dreißigern zu viel Geld verholfen hatte, hörten sie auf ihn. Und als Japan im Frühjahr ’42 weltweit die Hälfte der Gummi produzierenden Regionen kontrollierte, kam Onkel Sam angelaufen und zahlte Höchstpreise für alles, womit die Regierung Stiefel, Reifen, Dämpfer, selbst Asphalt herstellen konnte. So war es Theresa zu Ohren gekommen. Diejenigen, die auf Coughlin gehört hatten – King Lucius inbegriffen–, hatten so viel Geld gescheffelt, dass sie gar nicht mehr wussten, was sie damit anfangen sollten. Philly Carmona in Miami, einer der wenigen, die nicht auf Joe Coughlin gehört hatten, bedankte sich mit einem Bauchschuss bei dem Kerl, der ihm von dem Geschäft abgeraten hatte.

Jeder in diesem Milieu hatte Feinde, ja, aber während Theresa im Bus saß, mal wegdämmerte, mal hochfuhr, wollte ihr kein einziger wirklicher Widersacher Joe Coughlins einfallen. Wer schlachtet schon eine goldene Gans?

Eine Schlange glitt am Straßenrand entlang. Sie war schwarz und so lang wie Theresa und glitt ins Gestrüpp. Theresa verlor sich in einem Tagtraum, in dem die Schlange über den Boden ihres Zimmers in dem Mietshaus in Brooklyn glitt, wo sie gewohnt hatte, als sie zehn Jahre alt gewesen und gerade in dieses Land gekommen war. Eine Schlange schien ihr nützlich zu sein, denn in den Mietshäusern waren Ratten seit jeher ein großes Problem. Aber dann war die Schlange vom Boden verschwunden, und sie hatte spüren können, wie sie am Bett hochglitt, immer weiter auf sie zu. Sie konnte es spüren, aber sie konnte es nicht sehen, und sie konnte sich nicht von der Stelle rühren, weil der Traum ihr das nicht erlaubte. Die Schuppen der Schlange fühlten sich an ihrem Hals [30]rauh und kalt an. Die Schlange wand sich um ihre Kehle, und ihre Metallglieder bohrten sich in Theresas Luftröhre.

Theresa griff hinter sich und packte Sarah Nez am Ohr, packte das Ohr so fest, dass sie es vom Kopf der Frau hätte reißen können, wenn sie genug Zeit dazu gehabt hätte. Aber ihr ging bereits die Luft aus. Sarah würgte sie mit der Kette, mit der sie aneinandergefesselt waren, und stieß leise, grunzende Laute aus.

»Wenn du Christus annimmst«, flüsterte sie, »wenn du Christus als deinen Erlöser annimmst, wird Er dich willkommen heißen. Er wird dir seine Liebe schenken. Nimm ihn an, und fürchte dich nicht.«

Theresa drehte sich mühsam in Richtung des Fensters und schaffte es, ihre Füße gegen die Wand zu stemmen. Als sie ihren Kopf zurückschnellen ließ, hörte sie, wie Sarahs Nase brach, und im gleichen Moment stieß sie sich von der Wand ab. Sie landeten im Gang, und Sarahs Griff löste sich lange genug, dass Theresa etwas krächzen konnte, das annähernd einem Schrei glich. In Wahrheit klang es eher wie ein Jaulen. Sie glaubte noch, einen Wärter zu sehen, der auf sie zukam, aber dann begann alles zu verblassen. Und dann verblasste es noch ein wenig mehr, und dann war da nichts als Schwärze.

ZWEI WOCHEN SPÄTER konnte sie immer noch nicht richtig sprechen; alles, was sie hervorbrachte, war ein heiseres, halb ersticktes Flüstern. Die Blutergüsse um ihren Hals hatten sich gerade erst von Violett zu Gelb verfärbt. Das Schlucken tat ihr weh, und wenn sie husten musste, brachte sie das fast zum Weinen.

Die zweite Frau, die sie umzubringen versuchte, [31]verwendete dazu ein Metalltablett, das sie auf der Krankenstation entwendet hatte. Sie schlug Theresa beim Duschen auf den Hinterkopf, und der Schlag erinnerte sie allzu sehr an Tonys Schläge. Die meisten Menschen machen in einem Kampf den gleichen Fehler, sie zögern vor dem zweiten Schlag zu lange, Männer wie Frauen. Die Wucht des ersten Schlages ließ Theresa zu Boden sacken, und das Geräusch schien die Frau zu überraschen. Sie starrte auf Theresa hinab, ehe sie auf die Knie ging und das Tablett ein zweites Mal hob. Wenn sie etwas getaugt hätte – wenn sie zum Beispiel Theresa gewesen wäre–, dann hätte sie sich sofort neben ihr Opfer gekniet, das Tablett beiseitegeworfen und ihren Kopf gegen die Fliesen geschlagen. Bis die Frau so weit war, hatte Theresa ihre Hand zur Faust geballt und mit dem Knöchel ihres Mittelfingers einen tödlichen Zacken geformt. Sie trieb diesen Zacken in den Kehlkopf der Frau. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern viermal. Das Tablett fiel zu Boden, und Theresa stützte sich zum Aufstehen auf dem Körper der Frau ab, während diese mitten im Duschraum vergeblich nach Sauerstoff schnappte.

Als die Wärter eintrafen, lief Theresas Opfer gerade blau an. Der Arzt wurde gerufen. Als eine Krankenschwester eintraf, rang die Frau bereits mit weit klaffendem Mund verzweifelt nach Luft. Theresa beobachtete die Situation ruhig von einer Ecke des Raumes aus. Sie hatte sich abgetrocknet und ihre blaue Gefängniskleidung angezogen. Sie hatte sich von einer der anderen Frauen eine Zigarette geschnorrt, im Gegenzug hatte sie versprochen, ihr beizubringen, was sie soeben mit Thelma gemacht hatte, denn das war, wie sie erfuhr, der Name der gescheiterten Mörderin.

[32]Als die Wärter Theresa befragten, was geschehen sei, erzählte sie es ihnen.

Einer von ihnen sagte: »Sie wissen, dass sie hätte sterben können?«

»Offenbar bin ich nicht mehr die Schnellste«, antwortete Theresa.

Als die anderen Wärter sich entfernten, blieb der jüngste von ihnen zurück.

Sie sagte: »Henry, nicht wahr?«

»Ja, Madam.«

»Henry, könnten Sie mir vielleicht ein wenig Verbandsmull aus der Umhängetasche der Krankenschwester holen? Ich habe eine Platzwunde am Kopf.«

»Woher wissen Sie, dass da Verbandsmull drin ist?«

»Was sollte sonst drin sein, Henry? Comichefte?«

Er lächelte und nickte, und dann holte er ihr den Verbandsmull.

Später am Abend, nach dem Lichterlöschen, kam Henry in ihre Zelle. Sie war nicht zum ersten Mal im Gefängnis und hatte etwas Ähnliches bereits erwartet. Wenigstens war er jung und sauber. Beinahe attraktiv.

Danach sagte sie ihm, sie müsse jemandem draußen eine Nachricht zukommen lassen.

»Oh, nein«, sagte Henry Ames.

»Nur eine Nachricht«, sagte Theresa, »sonst nichts.«

»Ich weiß nicht recht.« Henry Ames, der vor weniger als zwei Minuten seine Unschuld verloren hatte, wünschte sich jetzt, dass er noch ein wenig länger Jungfrau geblieben wäre.

»Henry«, sagte Theresa, »jemand, der viel Macht hat, will mich umbringen.«

[33]»Ich kann dich beschützen.«

Sie lächelte ihn an. Dann tätschelte sie ihm mit der rechten Hand den Hals, und Henry fühlte sich größer, stärker und lebendiger als jemals zuvor in den dreiundzwanzig Jahren, die er auf dieser Erde verbracht hatte.

Mit der linken Hand presste sie die Rasierklinge an sein Ohr. Es war eine Doppelklinge, die Sorte, die Henry immer in den Messingrasierer einlegte, den sein Vater ihm zu seinem Highschool-Abschluss geschenkt hatte. Heutzutage, wo Metall rationiert war, benutzte Henry seine Klingen, bis sie so stumpf wie Löffel waren, aber Theresas Klinge schien überhaupt noch nie benutzt worden zu sein, ehe sie mit einer schnellen Bewegung damit über sein Ohrläppchen fuhr. Bevor er reagieren konnte, hatte sie schon das Taschentuch aus seiner Hemdtasche gezogen und betupfte damit den Schnitt.

»Henry«, flüsterte sie, »du kannst dich doch nicht mal selbst beschützen.«

Er konnte nicht erkennen, wo sie die Klinge versteckt hatte; sie befand sich einfach nicht mehr in ihrer Hand. Er starrte ihr in die Augen. Sie waren groß, dunkel und warm.

»Also, Henry«, sagte sie sanft, »wenn ich es nicht schaffe, einen bestimmten Menschen über mein Problem zu informieren, werde ich hier keinen Monat überleben. Und mein Sohn wird als Waise aufwachsen. Und das, zum Teufel, würde ich einfach nicht ertragen. Verstehst du mich?«

Er nickte. Theresa betupfte weiter sein Ohrläppchen. Zu seiner großen Überraschung und Beschämung spürte er, dass er schon wieder hart wurde. Henry Ames aus Ocala, Florida, Sohn eines Bauern, fragte Insassin 4773, wem sie ihre Nachricht zukommen lassen wolle.

[34]»Geh zum Hauptsitz von Suarez Sugar an der Howard Avenue in Tampa, und sag Vizepräsident Joseph Coughlin, dass ich ihn sehen muss. Mach ihm unmissverständlich klar, dass es um Leben und Tod geht. Für ihn und für mich.«

»Ich kann dich hier drin beschützen.« Selbst in seinen eigenen Ohren klang das unglaubwürdig, und doch wollte er, dass sie ihm glaubte.

Theresa gab ihm das Taschentuch zurück. Sie sah ihn eine Weile unverwandt an.

[35]2

Der Läufer

HENRY AMES HATTE FREITAGS seinen freien Tag, und so verließ er sofort nach seiner Donnerstagsschicht Raiford und fuhr die ganze Nacht hindurch in Richtung Tampa. Während der Autofahrt hatte er reichlich Zeit, über seine Regelverstöße nachzudenken. Sein Vater und seine Mutter, moralisch so aufrecht, wie zwei Menschen ohne Flügel nur sein konnten, würden an einem Schock sterben, wenn sie wüssten, dass ihr ältester Sohn mit einer verurteilten Mörderin, die seiner Aufsicht unterstand, Unzucht trieb. Die anderen Wärter drückten ein Auge zu, wenngleich feixend, doch nur, weil sie es genauso schlimm trieben, wenn nicht sogar noch schlimmer – was wenig daran änderte, dass sie alle ohne Ausnahme gegen das Gesetz verstießen. Und nicht nur gegen menschengemachtes Gesetz, sondern gegen die Gesetze des lieben Gottes.

Und dennoch…

Und dennoch…

Was für eine Freude war es in dieser Woche gewesen, zum Ende jeder Schicht in ihre Zelle zu schlüpfen und von ihr bereits erwartet zu werden.

Henry machte einer gewissen Rebecca Holinshed den Hof. Sie war eine Arzttochter in Lake Butler, zwölf Meilen westlich des Gefängnisses. Henry wohnte dort. Henrys Tante, die ebenfalls in Lake Butler lebte, hatte sein Liebeswerben um [36]Rebecca in die Wege geleitet. Von ihrer Schwester, Henrys Mutter, war sie damit beauftragt worden, den Jungen im Auge zu behalten. Rebecca Holinshed war eine ausgesprochen hübsche junge Blondine. Ihre Haut war so weiß, dass man sie für gekocht halten konnte. Sie hatte Henry mit ihrer ungemein sanften Stimme gesagt, dass sie von dem Mann, den sie dereinst heiraten würde, höheres Streben erwarte, als eine Meute dreckiger Frauen zu bewachen, deren moralisches Bewusstsein nicht über dem eines dreckigen Schimpansen stehe. Rebecca Holinshed benutzte oft das Wort dreckig, immer in ihrem sanftesten Tonfall, als ob sie es nur zögerlich über die Lippen brächte. Sie erwiderte außerdem niemals Henrys Blick, nicht ein einziges Mal während seines ganzen Liebeswerbens. Hätte jemand ihre frühabendlichen Spaziergänge bezeugen müssen, hätte dieser Jemand durchaus glauben können, dass Rebecca sich nicht mit Henry unterhielte, sondern mit der Straße, der Veranda, den Baumstämmen.

Also hatte sich Henry – zum Beweis, dass er sehr wohl nach Höherem strebte – in einen Abendkurs über Strafrecht eingeschrieben, für den er bis nach Gainesville musste. Und so setzte sich Henry an seinen freien Abenden – anstatt mit den anderen Wärtern in Dickie’s Roadhouse ein paar Bierchen trinken zu gehen oder sich endlich mal um seine Schmutzwäsche zu kümmern oder sich, Gott bewahre, einfach auszuruhen – in sein Auto und fuhr hundertfünfzig Meilen hin und zurück, um in einer drückend heißen Schuhschachtel von Zimmer am hinteren Ende des Campus der Universität Florida zu sitzen und Professor Blix zu lauschen, einem betrunkenen Anwalt, dem man die Zulassung [37]entzogen hatte und der sich mühsam durch seine Vorlesungen über Betrug lallte – alles nur, um Rebecca Holinshed zu gefallen.

Doch Henry wusste, dass ihm das gut bekam. Wusste, dass Rebecca ihm gut bekam. Sie würde eine gute Mutter sein. Eines nicht allzu fernen Tages, so hoffte er, würde sie sich sogar von ihm küssen lassen. Vielleicht.

Die Gefangene 4773 hingegen hatte Henry Ames’ Haut bereits an so ziemlich jeder Stelle seines Körpers geküsst. Sie erzählte ihm von ihrem Sohn Peter und ihrer Hoffnung, in fünf Jahren wieder für ihn da sein zu können, vielleicht sogar mit ihm nach Italien zurückzukehren, falls dieser Krieg jemals enden und Mussolini und seine Schwarzhemden entmachtet würden. Henry wusste, dass sie ihn nur benutzte – bloß weil er aus einer Kleinstadt kam, war er noch kein Idiot–, aber sie benutzte ihn, um sich und ihren Sohn zu schützen, und das schien ihm achtenswert. Ganz gewiss bat sie ihn nicht, etwas zu werden, das er nicht werden wollte – Anwalt zum Beispiel–; sie bat ihn lediglich, ihr bei der Rettung ihres Lebens zu helfen.

Ja, es war ein Fehler, mit ihr zu schlafen. Vielleicht der größte Fehler seines Lebens. Einer, den er nie wiedergutmachen könnte, wenn die Sache aufflöge. Er würde seine Familie verlieren. Er würde Rebecca verlieren. Seine Stellung. Würde vermutlich sofort nach Übersee geschickt werden, um gegen die Nazis zu kämpfen, Plattfüße hin oder her. Würde in irgendeinem ausgebombten Dorf am Ufer irgendeines träge dahinfließenden Stromes, von dem keiner jemals gehört hatte, sein junges Leben aushauchen. Ohne Nachkommen, ohne einen Beleg für seine Existenz. Ein vergeudetes Leben.

Warum also konnte er nicht aufhören zu lächeln?

[38]JOE COUGHLIN, der Unternehmer aus Tampa mit der zweifelhaften Vergangenheit und dem guten Ruf als gütiger Spender und Wohltäter seiner Wahlheimat Ybor City, traf sich an jenem Vormittag mit Lieutenant Matthew Biel vom Geheimdienst der Marine in seinem Büro bei Suarez Sugar.

Biel war ein junger Mann, dessen blondes Haar so kurz gestutzt war, dass man die rosige Kopfhaut zwischen den Stoppeln hindurchschimmern sah. Er trug eine Khakihose mit scharfer Bügelfalte und ein schwarzes Sakko mit graukarierten Ärmeln über einem weißen Hemd. Er roch nach Wäschestärke.

»Wenn Sie wie ein Zivilist aussehen wollen«, sagte Joe, »dann sollten Sie sich mal ein paar Kataloge von J. C. Penney anschauen.«

»Ist das das Geschäft, in dem Sie einkaufen?«

Joe überlegte, ob er diesem ungehobelten Kerl sagen sollte, was er von J. C. Penney hielt – Himmel noch mal, er trug einen Anzug, der in Lissabon für ihn maßgeschneidert worden war–, aber er nahm davon Abstand und schenkte Biel stattdessen einen Kaffee ein. Er umrundete seinen Schreibtisch und reichte ihm die Tasse.

Biel nahm den Kaffee mit einem Dankesnicken an und sagte: »Das ist ein sehr unscheinbares Büro für einen Mann Ihres Formats.«

Joe setzte sich hinter seinen Schreibtisch. »Scheint mir angemessen für den Vizepräsidenten einer Zuckerfirma.«

»Sie betreiben außerdem drei Importunternehmen, nicht wahr?«

Joe nahm einen kleinen Schluck von seinem Kaffee.

Biel lächelte. »Zwei Destillerien, eine Phosphatmine und [39]Anteile an verschiedenen Unternehmen bei Ihnen zu Hause in Boston, darunter eine Bank.« Er sah sich wieder in dem Büro um. »Deshalb sind Ihre Bemühungen um Bescheidenheit hier so faszinierend.«

Joe stellte seine Kaffeetasse zurück auf den Schreibtisch. »Wie wäre es, wenn wir zur Sache kämen, Lieutenant?«

Biel lehnte sich vor. »Neulich Nacht wurde ein Mann in den Docks von Port Tampa verprügelt. Was davon gehört?«

»In Port Tampa wird jede Nacht irgendjemand verprügelt. So ist das in den Docks.«

»Klar, aber dieser Mann war einer von uns.«

»Von wem?«

»Geheimdienst der Marine. Es scheint, als habe er einem Ihrer Jungs eine Frage zu viel gestellt und–«

»Meiner Jungs?«

Biel schloss für einen Moment die Augen, holte Luft, öffnete sie wieder. »Gut. Den Jungs Ihres Freundes Dion Bartolo. Werftarbeitergewerkschaft, Büro 126. Klingelt da was bei Ihnen?«

Das waren tatsächlich Dions Jungs.

»Na gut, da haben die also einem Ihrer Matrosen die Seele aus dem Leib geprügelt. Was soll ich tun? Für die Reinigung seiner Sachen bezahlen?«

»Nein, er kommt wieder auf die Beine, besten Dank.«

»Na, dann kann ich ja ruhig schlafen.«

»Das Problem ist«, sagte Lieutenant Biel, »dass so etwas im ganzen Land passiert – Portland, Boston, New York, Miami, Tampa, New Orleans. Verdammt, unser Mann in New Orleans ist fast gestorben. Kann von Glück sagen, dass er letztlich nur ein Auge verloren hat.«

[40]»Tja, ja«, sagte Joe, »mit New Orleans würde ich mich auch nicht anlegen. Sagen Sie Ihrem Mann, er hat Glück, dass er nicht blind und tot ist.«

»Wir kriegen die Docks nicht unter unsere Kontrolle«, sagte Biel. »Jedes Mal, wenn wir einen von unseren Männern einschleusen, wird er mit eingeschlagenem Schädel zu uns zurückgeschickt. Wir haben es kapiert – Ihnen gehören die Docks, Sie beherrschen das Hafenviertel. Da gibt es keine Debatte. Aber wir haben es gar nicht auf Sie abgesehen. Keinen von Ihnen.«

»Wer bin ich?«, fragte Joe. »Wer sind wir? Ich bin ein seriöser Geschäftsmann.«

Biel verzog das Gesicht. »Sie sind der consigliere – habe ich das richtig ausgesprochen? – für die Familie Bartolo, Mr.Coughlin. Sie sind der Mittelsmann für das gesamte Verbrechersyndikat Floridas. Obendrein kontrollieren Sie und Meyer Lansky Kuba und den Transportweg für Rauschgift, der irgendwo in Südamerika beginnt und irgendwo in Maine endet. Müssen wir also wirklich so tun, als ob Sie sich ›zurückgezogen‹ hätten und ich ein Schwachkopf wäre?«

Joe blickte ihn über den Schreibtisch hinweg unverwandt an, so lange, bis die Stille unbehaglich zu werden begann. Gerade als Biel es nicht länger aushielt und den Mund öffnete, sagte Joe: »Hinter wem sind Sie her?«

»Nazisaboteure, Japsensaboteure, jeder, der das Hafenviertel unterwandern und Gewalt gegen die Regierung ausüben könnte.«

»Tja, ich würde sagen, über Japseninfiltration müssen Sie sich keine Sorgen machen. Die fallen auf, selbst in San Francisco.«

[41]»Ja, ja.«

»Ich würde mir Sorgen über irgendeinen Kraut machen, der hier aufgewachsen ist«, sagte Joe. »Einer, der als Sohn irischer oder schwedischer Eltern durchgehen könnte. Mit so einem könnten Sie Schwierigkeiten bekommen.«

»Könnte er Sie unterwandern?«

»Das habe ich doch gerade gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es besonders wahrscheinlich ist, aber es könnte passieren.«

»In diesem Fall braucht Onkel Sam Ihre Hilfe.«

»Und was bekomme ich von Onkel Sam dafür?«

»Die Anerkennung einer dankbaren Nation – und dass wir Sie nicht schikanieren.«

»Nennen Sie das Schikane – dass Ihre Leute regelmäßig Prügel beziehen? Wenn das so ist, können Sie mich gern jeden Tag schikanieren.«

»Ihre seriösen Geschäfte florieren derzeit aufgrund öffentlicher Aufträge, Mr.Coughlin.«

»Bei einigen schon, ja.«

»Wir könnten dafür sorgen, dass sich diese Geschäftsbeziehungen ein wenig sperriger gestalten.«

»Eine halbe Stunde nachdem Sie dieses Büro verlassen haben, Lieutenant, treffe ich mich mit einem Herrn vom Kriegsministerium, das die Zahl seiner Aufträge an mich erhöhen, nicht verringern möchte. Wenn Sie schon bluffen, junger Mann, dann informieren Sie sich vorher gefälligst etwas besser.«

»Schön. Sagen Sie uns, was Sie wollen.«

»Sie wissen, was wir wollen.«

»Nein«, sagte Biel, »ich bin mir nicht sicher, dass wir das wissen.«

[42]»Wir wollen, dass Charlie Luciano freigelassen wird. Ganz einfach.«

Biels Mondgesicht lief dunkelrot an. »Das kommt nicht in Frage. Lucky Luciano wird für den Rest seines Lebens in Dannemora schmoren.«

»Na gut. Er zieht übrigens ›Charlie‹ vor. Nur seine engsten Freunde nennen ihn Lucky.«

»Wie auch immer er sich nennt, wir werden ihm keine Amnestie gewähren.«

»Wir bitten nicht um eine Amnestie«, sagte Joe. »Nach dem Krieg – sofern ihr Burschen den nicht vermasselt und wir tatsächlich gewinnen – werdet ihr ihn ausweisen. Er wird nie wieder einen Fuß in dieses Land setzen.«

»Aber?«

»Aber«, sagte Joe, »ansonsten kann er gehen, wohin er will, und seinen Lebensunterhalt verdienen, womit er will.«

Biel schüttelte den Kopf. »Das wird Roosevelt niemals zulassen.«

»Es ist aber nicht seine Entscheidung, oder?«