11,99 €

Mehr erfahren.

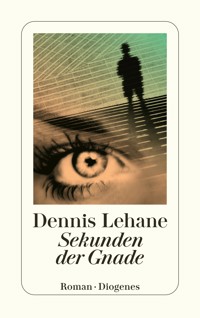

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Boston, 1974. Die Stadt kocht. Künftig sollen schwarze Kinder mit Bussen in weiße Schulen gebracht werden und vice versa. Angst geht um und Hass. Eines Nachts kehrt Mary Pat Fennessys 17-jährige Tochter Jules nicht nach Hause zurück. Mary Pat beginnt Fragen zu stellen, stößt auf Schweigen und Widersprüche, bis sie versteht: Man hat ihr das Letzte genommen, was ihr in dieser Welt Halt gab. Außer sich vor Schmerz macht sie sich auf, um Rache zu nehmen an den Verantwortlichen – und um ihre eigene Schuld abzutragen. Um jeden Preis.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Dennis Lehane

Sekunden der Gnade

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch von Malte Krutzsch

Diogenes

Für Chisa

Sich gänzlich von seinesgleichen abzuschließen ist unmöglich.

Um in einer Wüste zu leben, muss man ein Heiliger sein.

— Joseph Conrad, Mit den Augen des Westens

Dennis Lehane setzt sich in diesem Roman mit dem Hass und dem Kampf zwischen schwarzen und weißen Bürger:innen Bostons im Jahr 1974 auseinander. Im Roman werden das einer sensiblen Sprache nicht angemessene englische n-Wort und andere Begriffe verwendet, die in der deutschen Übersetzung weder ersetzt noch abgeschwächt werden können, ohne den Gegenstand des Romans ad absurdum zu führen. Weder der Autor noch der Verlag oder der Übersetzer heißen die Verwendung solcher Ausdrucksweisen gut. Der Übersetzer dankt Peter Torberg für die Durchsicht des Manuskripts.

Historische Notiz

Am 21. Juni 1974 entschied US-Bezirksrichter W. Arthur Garrity, Jr. in der Rechtssache Morgan gegen Hennigan, dass der Bostoner Schulausschuss im öffentlichen Schulsystem »schwarze Schüler systematisch benachteiligt« habe.

Abhilfe versprach nach Auffassung des Richters nur, Schüler aus überwiegend weißen Stadtvierteln mit Bussen in überwiegend schwarze Stadtviertel zur Schule zu bringen, um die Rassentrennung an den öffentlichen Highschools aufzuheben.

Die Schule mit der größten afroamerikanischen Schülerschaft im Viertel war die Roxbury High School. Die Schule mit der größten weißen Schülerschaft war die South Boston High School. Ein wesentlicher Teil der Schüler würde künftig die Schulen tauschen.

Diese Regelung sollte zu Beginn des neuen Schuljahrs am 12. September 1974 in Kraft treten. Schülern und Eltern blieben vom Datum des Beschlusses an keine neunzig Tage, um sich darauf vorzubereiten.

Es war sehr heiß in Boston in diesem Sommer, und es regnete selten.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gegen Ende des Sommers 1974, als ich neun Jahre alt war, nahm mein Vater auf der Heimfahrt nach Dorchester in South Boston eine falsche Abzweigung, und wir fanden uns auf dem Broadway, Southies Hauptgeschäftsstraße, wieder, wo eine Protestaktion gegen die Einführung von Schulbustransporten zur Aufhebung der Rassentrennung stattfand. Es war Abend, und Puppen, die mit Garrity, Kennedy und Taylor die bekanntesten Befürworter dieser Desegregation darstellten, hingen brennend an Laternenpfählen, wobei sich die Flammen gelb, blau und rot lodernd in der Windschutzscheibe und den Fenstern vom Chevy meines Vaters spiegelten. Der Mob rief Parolen – teils gewalttätig und rassistisch, teils nicht –, und das Auto meines Vaters wurde auf der Kriechfahrt durch das Meer wütender Menschen gerüttelt und geschüttelt. Niemand schien uns zu beachten, und doch hatte ich noch nie im Leben solche Angst gehabt.

Der Roman handelt von dieser Zeit. Und vielleicht auch von der Zeit, in der wir leben. Es geht um die Suche einer Mutter nach ihrer Tochter in den verrückten letzten Tagen des Sommers 1974 in South Boston, als ein erster Schultag bevorstand, wie es in der Geschichte der Stadt noch nie einen gegeben hatte, ein Schulbeginn, der sich, je nachdem, auf welcher Seite man stand, wie die lange aufgeschobene Erfüllung eines Versprechens ausnahm oder wie die Pointe eines Witzes, den niemand lustig fand. Es ist eine Geschichte, die, so hoffe ich, endlich in Worte fasst, was ein verängstigter Neunjähriger zu begreifen versuchte, als sein Vater falsch abgebogen und mitten ins empörte Herz einer Gemeinschaft geraten war.

Dennis Lehane

Los Angeles, Kalifornien

27. Juli 2022

1

Irgendwann vor Tagesanbruch fällt der Strom aus, und ganz Commonwealth erwacht von der Hitze. Die Fensterventilatoren der Fennessys haben mitten im Drehen den Geist aufgegeben, und der Kühlschrank schwitzt Kondenswasser. Als Mary Pat den Kopf bei Jules reinsteckt, liegt ihre Tochter mit fest geschlossenen Augen und halb offenem Mund auf der Bettdecke und pustet kurze Atemstöße in ein feuchtes Kissen. Mary Pat geht durch den Flur in die Küche und zündet sich die erste Zigarette des Tages an. Sie schaut aus dem Fenster über der Spüle und riecht die aufgeheizten Backsteine der Fensterlaibung.

Dass sie keinen Kaffee kochen kann, wird ihr erst klar, als sie es tun will. Sie würde welchen auf dem Herd kochen – es ist ein Gasherd –, aber das Gasunternehmen war ihre Ausreden leid und hat ihnen letzte Woche den Hahn zugedreht. Um die Schulden zu bezahlen, hat Mary Pat zwei Extraschichten in dem Lager der Schuhfabrik übernommen, in dem sie ihren Zweitjob hat, aber sie ist trotzdem noch drei Schichten und einen Gang zu Boston Gas davon entfernt, Wasser zu kochen oder ein Hähnchen zu braten.

Sie trägt den Mülleimer ins Wohnzimmer und fegt die Bierdosen hinein. Leert die Aschenbecher auf dem Beistelltisch und dem Couchtisch und entdeckt noch einen auf dem Fernseher. Ihr Blick fällt auf den Bildschirm und ihr Spiegelbild darin, und sie sieht ein Geschöpf, das sie beim besten Willen nicht mit dem Bild von sich in ihrem Kopf zusammenbringen kann, zu wenig Ähnlichkeit damit hat dieser verschwitzte Trampel in Tanktop und Shorts, mit verfilztem Haar und schlaffem Kinn, der da vor ihr steht. Selbst im matten Grau des Bildschirms erkennt sie die blaue Äderung außen an den Oberschenkeln, was irgendwie doch gar nicht sein kann. Noch nicht. Sie ist erst zweiundvierzig, was ihr vielleicht mit zwölf vorkam wie mit einem Fuß in Gottes Wartezimmer, aber jetzt, wo sie selbst so alt ist, fühlt sie sich wie immer. Sie ist zwölf, sie ist einundzwanzig, sie ist dreiunddreißig, sie ist alle Lebensalter gleichzeitig. Aber sie altert nicht. Nicht im Herzen. Nicht in ihrer Vorstellung.

Sie betrachtet ihr Gesicht im Fernseher und wischt sich die feuchten Haarsträhnen aus der Stirn, da klingelt es an der Tür.

Nach einer Serie von Hausfriedensbrüchen zwei Jahre zuvor, im Sommer ’72, hat das Wohnungsamt Türspione spendiert. Mary Pat schaut jetzt durch ihren und sieht Brian Shea draußen im minzgrünen Hausflur, die Arme voller Holzlatten. Wie die meisten Leute, die für Marty Butler arbeiten, kleidet sich Brian ordentlicher als ein Diakon. Keine langen Haare, kein Schnäuzer bei den Butler-Leuten. Weder Koteletten noch Schlaghosen noch Plateauschuhe. Schon gar kein Paisley oder Batik. Brian Shea zog sich an wie jemand aus dem vorherigen Jahrzehnt – weißes T-Shirt unter einer dunkelblauen Baracuta-Jacke (Baracuta-Blousons, dunkelblau, hellbraun, gelegentlich auch dunkelbraun, sind das Markenzeichen der Butler-Jungs, sogar an Tagen wie heute, wenn das Thermometer um neun Uhr morgens schon sechsundzwanzig Grad anzeigt. Im Winter steigen sie auf Mäntel oder dick wollgefütterte Autocoats aus Leder um, doch im nächsten Frühjahr holen alle am selben Tag die Baracutas wieder aus dem Schrank). Brians Wangen sind glatt rasiert, die blonden Haare zu einem Bürstenschnitt gestutzt, und zur cremefarbenen Chino trägt er abgewetzte schwarze Stiefeletten mit seitlichem Reißverschluss. Brians Augen sind blau wie Glasreiniger. Die funkeln und glitzern sie ein wenig dreist an, als wüsste er über alles Bescheid, was sie zu verbergen glaubt. Und das Verborgene amüsiert ihn.

»Mary Pat«, sagt er. »Wie geht’s?«

Sie stellt sich ihre Haare wie pappige Spaghetti auf dem Kopf vor. Spürt jeden Fleck auf ihrer Haut. »Wir haben keinen Strom, Brian. Und bei dir so?«

»Marty kümmert sich darum. Er hat schon telefoniert.«

Sie sieht auf die dünnen Holzlatten in seinen Armen. »Soll ich dir die abnehmen?«

»Das wär klasse.« Er dreht sie in den Armen und stellt den Stapel senkrecht neben ihre Tür. »Für die Schilder sind die.«

Ihr fällt ein, dass sie am Abend Bier auf ihr Tanktop verschüttet hat, und sie fragt sich, ob Brian Shea das schale Miller High Life riechen kann. »Was für Schilder?«

»Für die Demo. Tim G bringt sie noch vorbei.«

Sie stellt die Latten in den Schirmständer an der Tür. Sie teilen sich den Platz mit dem einsamen Regenschirm mit der kaputten Speiche. »Die Demo findet also statt?«

»Am Freitag. Wir ziehen zur City Hall. Machen ein bisschen Radau, Mary Pat. Wie versprochen. Dafür brauchen wir das ganze Viertel.«

»Klar«, sagt sie. »Ich bin dabei.«

Er hält ihr einen Stoß Flugblätter hin. »Die sollen bis heute Mittag verteilt werden. Du weißt schon, bevor es hier heiß wie im Backofen wird.« Er wischt sich mit der Handkante den Schweiß von der glatten Wange. »Auch wenn’s dafür wohl schon zu spät ist.«

Sie nimmt die Flugblätter. Wirft einen Blick auf das oberste:

BOSTON WIRD BELAGERT!!!!!!!!

BEENDET GEMEINSAM MIT DEN BESORGTEN ELTERN

UND STOLZEN BÜRGERN VON SOUTH BOSTON

DIE JUSTIZDIKTATUR:

DEMO AM FREITAG, 30. AUGUST, AUF DER CITY HALL PLAZA

PUNKT 12 UHR!

KEINE UMVERTEILUNG PER BUS! NIEMALS!

WEHRT EUCH!

WIDERSETZT EUCH!

»Jeder übernimmt bestimmte Straßen. Für dich hätten wir …« Brian langt in die Brusttasche seiner Baracuta, zieht eine Liste heraus, sucht sie mit dem Finger ab. »Ah ja. Für dich die Mercer zwischen Eighth und Dorchester Street. Plus Telegraph bis zum Park. Und dann, na ja, alle Häuser rings um den Park.«

»Das sind ne Menge Türen.«

»Es geht um die Sache, Mary Pat.«

Immer wenn jemand von der Butler-Crew auftaucht und die Hand aufhält, geht es um Schutzgeld. Nur dass sie es nie so nennen. Sie verpacken es in ein edles Motiv: die IRA, die hungernden Kinder in Weiß-der-Geier-wo, Veteranenfamilien. Ein Teil des Geldes kommt vielleicht sogar da an. Aber die Sache mit dem Widerstand gegen die Busbeförderung wirkt, bisher zumindest, völlig legitim. Die gute Sache schlechthin. Und sei es nur, weil sie bisher keinen Cent von den Leuten in Commonwealth verlangt haben. Lediglich Laufarbeit.

»Ich helfe gern«, sagt Mary Pat zu Brian. »Hab dich nur verarscht.«

Darauf verdreht Brian müde die Augen. »Hier verarscht einen jeder. Wenn ich das hinter mir hab, bin ich am Arsch.« Er tippt sich an eine unsichtbare Mütze, ehe er den Flur runtergeht. »War schön, dich zu sehen, Mary Pat. Hoffe, ihr habt bald wieder Strom.«

»Warte mal«, ruft sie. »Brian!«

Er dreht sich zu ihr um.

»Was passiert nach der Demo? Was ist, wenn sich, was weiß ich, gar nichts ändert?«

Er breitet die Hände aus. »Das sehen wir dann.«

Warum knallt ihr diesen verfluchten Richter nicht einfach ab?, denkt sie. Ihr seid die gottverdammte Butler-Crew. Wir zahlen euch ›Schutzgeld‹. Jetzt schützt uns gefälligst. Schützt unsere Kinder. Setzt dem ein Ende.

Aber sie sagt nur: »Danke, Brian. Grüß Donna.«

»Mach ich.« Noch ein Tippen an die unsichtbare Mütze. »Grüß Kenny.« Sein glattes Gesicht erstarrt für einen Moment, als ihm vermutlich der neueste Nachbarschaftsklatsch einfällt. Er sieht sie mit Rehaugen an. »Ich meine, ich wollte –«

Sie erlöst ihn mit einem schlichten »Mach ich«.

Er lächelt schmal und geht.

Sie schließt die Tür und geht in die Küche, wo ihre Tochter am Tisch sitzt und eine ihrer Zigaretten raucht.

»Der Scheißstrom ist weg«, sagt Jules.

»Wie wär’s mit ›guten Morgen‹«, sagt Mary Pat. »›Guten Morgen‹ tut’s auch.«

»Guten Morgen.« Jules wirft ihr ein strahlendes Lächeln zu, das kühl wie der Mond ist. »Ich muss duschen, Ma.«

»Dann dusch doch.«

»Das Wasser ist kalt.«

»Und draußen ist es brühwarm.« Mary Pat zieht das Päckchen Slims vom Ellbogen ihrer Tochter zu sich rüber.

Jules verdreht die Augen, nimmt einen Zug, bläst den Rauch langsam und gleichmäßig Richtung Decke. »Was wollte er?«

»Brian?«

»Ja.«

»Woher kennst du denn Brian Shea?« Mary Pat zündet sich ihre Zweite an diesem Tag an.

»Ma«, sagt Jules mit großen Augen: »Ich kenne Brian Shea nicht. Ich weiß, wer Brian Shea ist, so wie alle im Viertel wissen, wer er ist. Was wollte er?«

»Es soll eine Demo geben«, sagt Mary Pat. »Einen Protestmarsch. Am Freitag.«

»Ändert eh nix.« Ihre Tochter klingt betont beiläufig, doch Mary Pat sieht, wie die Angst, die in ihren Augen schwimmt, die Ringe darunter noch dunkler macht. Dabei war Jules immer so ein hübsches Mädchen gewesen. So hübsch. Und jetzt altert sie. Mit siebzehn. Von was nicht alles – weil sie in Commonwealth aufgewachsen ist (kein Ort, der Schönheitsköniginnen und Models hervorbringt, mögen sie anfangs auch noch so hübsch sein); weil sie einen Bruder verloren hat und ihr Stiefvater gegangen ist, als sie endlich daran geglaubt hat, dass er bleibt; weil sie per Bundeserlass in ihrem Abschlussjahr in eine neue Schule in einem fremden Viertel wechseln soll, in dem weiße Jugendliche besser nicht nach Sonnenuntergang herumlaufen, ganz abgesehen davon, was sie mit gerade mal siebzehn mit ihren schwachköpfigen Freunden so treibt. Gras und Acid gibt’s an jeder Ecke. Alkohol sowieso. Hier in Southie kamen die Kinder doch schon mit einer Dose Schlitz und einem Päckchen Lucky in der Hand zur Welt. Und dann die größte Plage, das widerliche braune Pulver und die verdammten Nadeln, die gesunde Teenager in weniger als einem Jahr ins Grab befördern oder lebende Tote aus ihnen machen. Wenn Jules es beim Alk und den Zigaretten und hin und wieder einem Joint belässt, verliert sie nur ihr gutes Aussehen. Und das verlieren alle in den Siedlungen. Aber Gott verhüte, dass sie zum H greift. Sonst stirbt Mary Pat noch einmal.

Jules, das ist ihr in den letzten Jahren klar geworden, hätte nicht hier aufwachsen dürfen. Mary Pat – da reicht ein Blick auf ihre Babyfotos und die Schnappschüsse aus ihrer Kindheit – der angriffslustige Gesichtsausdruck, die breiten Schultern, der kräftige kleine Körper, wie gemacht fürs Rollerderby – sieht aus, als käme sie vom Fließband für taffe irische Weiber. Die meisten Leute würden sich eher mit einem bissigen Köter anlegen, als einer Frau aus den Projects von Southie blöd zu kommen.

Aber das ist Mary Pat.

Jules ist groß und sehnig, mit langem, glattem Haar in der Farbe eines Apfels. Jeder Zentimeter von ihr ist weich und weiblich und wartet auf ein gebrochenes Herz wie Bergleute auf eine schwarze Lunge – sie weiß einfach, dass es kommt.

Verletzlich ist sie, diese Frucht aus Mary Pats Schoß – verletzlich ihr Blick, verletzlich ihr Leib, verletzlich ihre Seele. Darüber können die harten Sprüche, die Zigaretten, die Kunst, wie ein Seemann zu fluchen und wie ein Scheuermann zu spucken, nicht ganz hinwegtäuschen. Mary Pats Mutter, Louise »Weezie« Flanagan, ein legendäres taffes Irenweib von einem Meter fünfzig, die selbst klatschnass und nach einem Thanksgiving-Gelage nur 43 Kilo auf die Waage brachte, hatte es Mary Pat ein paarmal gesagt: »Du bist entweder ein Kämpfer oder ein Wegrenner. Wegrenner wissen irgendwann nicht mehr, wohin.«

Mary Pat wünscht sich manchmal, sie hätte einen Weg gefunden, Commonwealth mit ihr zu verlassen, bevor Jules herausfindet, was von beidem sie ist.

»Wo soll denn diese Demo sein?«, fragt Jules.

»In der Innenstadt.«

»Ah ja?« Das entlockt der Tochter fast ein Lächeln, als sie ihre Zigarette ausdrückt. »Nägel mit Köpfen und alles.« Jules hebt und senkt die Augenbrauen. »Sieh mal an.«

Mary Pat tätschelt über die Tischplatte hinweg ihre Hand, damit Jules sie anschaut. »Wir gehen zur City Hall. Die können uns nicht ignorieren, Jules. Die kriegen uns zu sehen, und die kriegen was zu hören. Ihr Kids seid nicht alleine.«

Jules lächelt hoffnungsvoll und unsicher zugleich. »Nein?« Sie senkt den Kopf. Ihre Stimme hört sich belegt an, als sie flüstert: »Danke, Ma.«

»Schon gut.« Mary Pat spürt, wie sich in ihrer Kehle etwas zusammenzieht. »Ist doch klar, Süße.«

Seit Monaten hat sie nicht mehr so lange mit ihrer Tochter zusammengesessen und geredet. Sie hat vergessen, wie schön sie das findet.

Ein kurzer Ruck lässt den Boden unter ihren Füßen erzittern, schüttert durch die Wände, und über dem Herd geht das Licht an. Die Fensterventilatoren legen los. In den Nachbarwohnungen übertrumpfen sich die Radios und Fernseher wieder gegenseitig. Irgendwer jubelt.

»Meine Dusche!«, schreit Jules und springt von ihrem Stuhl hoch, als ob sie ihm Geld schuldet.

Mary Pat macht Kaffee. Bringt ihn zusammen mit einem der frisch geleerten Aschenbecher ins Wohnzimmer und schaltet den Fernseher ein. Die Nachrichten haben nur ein Thema – South Boston und das kommende Schuljahr. Schwarze Kinder, die mit dem Bus nach Southie gebracht werden sollen. Weiße Kinder, die mit dem Bus nach Roxbury rausgebracht werden sollen. Glücklich ist niemand darüber.

Außer die Anstifter, die Schwarzen, die den Schulausschuss verklagt haben – ihn seit neun Jahren verklagen, weil man es ihnen einfach nicht recht machen kann.

Mary Pat hat in Meadow Lane Manor und der Schuhfabrik mit zu vielen Schwarzen zusammengearbeitet, um sie für schlecht oder von Natur aus faul zu halten. Viele gute, fleißige, aufrechte Schwarze wollen dasselbe wie sie – regelmäßigen Lohn, Essen auf dem Tisch, Kinder, die ruhig schlafen können. Ihren beiden hat sie gesagt, in ihrem Beisein sollen sie das Wort »Nigger« nur für Schwarze benutzen, die weder aufrecht noch fleißig sind noch die Ehe achten und bloß Kinder in die Welt setzen, damit die Schecks von der Sozialhilfe weiterhin kommen.

Kurz bevor Noel nach Vietnam ging, meinte er einmal: »Das trifft auf die meisten zu, die ich so kenne, Ma.«

»Und wie viele kennst du?«, wollte Mary Pat wissen. »Hier auf dem West Broadway spazieren sicher eine Menge Farbige herum, was?«

»Nein«, antwortete er, »aber ich seh sie in der Stadt. In der U-Bahn.« Mit der einen Hand tat er, als würde er nach einer Halteschlaufe greifen, mit der anderen kratzte er sich wie ein Affe unterm Arm. »Die steigen immer in Fo’-rest Hills aus.« Er gab Schimpansenlaute von sich, und sie schlug nach ihm.

»Werd nicht blöd«, sagte sie. »Zum Blödsein hab ich euch nicht erzogen.«

Er lächelte sie an.

Gott, wie fehlt ihr das Lächeln ihres Sohnes, schief und breit, zuerst gesehen, als er muttermilchtrunken an ihrer Brust lag, und da hat es in ihrem Herzen eine Tür aufgestoßen, die sich nicht schließen will, sosehr sie auch dagegen drückt.

Er gab ihr einen Kuss auf den Haaransatz. »Du bist zu nett für die Projects, Ma. Hat dir das schon mal jemand gesagt?«

Und weg war er. Wieder auf der Straße. Alle Southie-Kinder liebten die Straße, aber die aus den Projects ganz besonders. Sie blieben nicht gern drin, wie die Reichen nicht gern arbeiteten. Drinbleiben hieß, das Essen der Nachbarn durch die Wände riechen, ihnen beim Streiten, beim Sex und auf dem Klo zuhören zu müssen, mitzubekommen, was sie im Radio hörten, welche Platten sie auflegten und was sie im Fernsehen schauten. Manchmal hätte man schwören können, dass man sie sogar selbst riechen kann, ihren Körpergeruch, den Zigarettenatem, ihre geschwollenen Schweißfüße.

Jules kommt in ihrem Bademantel mit dem Schottenkaro, der ihr mittlerweile gut zwei Nummern zu klein ist, wieder ins Wohnzimmer und rubbelt sich die Haare trocken.

»Wollen wir los?«

»Los?«

»Ja.«

»Wohin?«

»Du wolltest mit mir Klamotten für die Schule kaufen.«

»Wann denn?«

»Wie wär’s mit heute?«

»Und du zahlst?«

»Ma, verarschen kann ich mich selbst.«

»Ich verarsch dich nicht. Ist dir klar, dass der Herd nicht geht?«

»Wen juckt das? Du kochst doch nie.«

Das bringt Mary Pat mit blutunterlaufenen Augen von der Couch hoch. »Ich? Ich koche nicht?«

»In letzter Zeit nicht.«

»Weil das Gas abgestellt worden ist.«

»Ja, und wer ist schuld daran?«

»Such dir erst mal Arbeit! Ich schlag dir den Schädel ein, wenn du so mit mir redest«, sagt Mary Pat.

»Ich hab Arbeit.«

»Teilzeit zählt nicht, Schätzchen. Teilzeit reicht nicht für die Miete.«

»Und hält auch nicht den Herd in Gang, wie’s scheint.«

»Ich schwör dir, ich hau dich in die übernächste Woche!«

Jules hebt die Fäuste und tänzelt in ihrem albernen Bademantel hin und her wie ein Boxer im Ring. Breit grinsend.

Mary Pat muss unwillkürlich lachen. »Nimm die Hände runter, sonst triffst du dich noch selbst am Kopf und brabbelst nur noch dummes Zeug.«

Jules lacht leise und zeigt ihr beide Mittelfinger, ohne ihren albernen Tanz in dem albernen Bademantel zu unterbrechen. »Zu Robell’s also.«

»Ich hab kein Geld.«

Jules hört auf zu tanzen. Wickelt sich das Handtuch wieder um ihren Kopf. »Doch, doch. Vielleicht nicht für die Gasrechnung, aber für Robell’s schon.«

»Nein«, sagt Mary Pat. »Irrtum.«

»Ich soll also zu den Wilden in die Schule und ärmer aussehen als die?« Ihre Augen werden feucht, und sie fährt sich mit dem Handtuch heftig über den Kopf, um die Tränen aufzuhalten. »Im Ernst, Ma?«

Mary Pat stellt sich ihre Tochter am ersten Tag dort in der Schule vor, dieses zittrige weiße Mädchen mit den großen braunen Augen.

»Ein paar Dollar hab ich noch«, bringt sie heraus.

Jules sinkt erleichtert in die Hocke. »Danke.«

»Aber erst musst du mit mir an ein paar Türen klopfen.«

»Wie bitte?«, sagt Jules.

Sie fangen mit den Heights an. Klopfen an sämtliche Türen rings um den Park und das Denkmal. Eine Menge Leute sind nicht zu Hause (oder tun so, weil sie Mary Pat und Jules für Anhängerinnen der Christian Science halten, die ihre Heilsbotschaft verbreiten wollen), aber viele machen auf. Und kaum jemand muss überredet werden. Sie bringen die Empörung, die Wut, das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, schon mit. Sie werden am Freitag da sein.

»Da können Sie Gift drauf nehmen«, sagt ihnen eine alte Dame mit Gehgestell und Raucheratem. »Garantiert.«

Die Sonne sinkt schon, bis sie fertig werden. Wobei sie weniger untergeht als zwischen die braunen Rauchbänder taucht, die ständig vom Kraftwerk am Ende des West Broadway herüberwehen. Mary Pat geht mit Jules zu Robell’s, und sie kaufen ein Notizbuch, ein Viererpack Kulis, eine blaue Nylonschultasche und eine weit ausgestellte, hoch sitzende Jeans. Bester Laune geht Jules dann mit ihrer Mutter zu Finast, wo sich Mary Pat ein Fertiggericht kauft. Auf ihre Frage, was Jules zu Abend essen möchte, antwortet Jules, dass sie mit Rum verabredet ist. Als sie mit einem Fertiggericht und einem National Enquirer durch die Kasse gehen, denkt Mary Pat, sie hätte sich gleich Einsam, alt und pummelig auf die Stirn schreiben können.

Auf dem Nachhauseweg sagt Jules aus heiterem Himmel: »Fragst du dich manchmal, ob es auch was anderes gibt?«

»Wie meinst du das?«

Jules tritt auf die Straße, um einer Ameisenschar auszuweichen, die sich um ein zerbrochenes Ei sammelt. Sie dreht sich um einen jungen Baum und tritt wieder auf den Gehsteig. »Ich meine, hast du nicht manchmal das Gefühl, etwas sollte so und so sein, aber es ist anders? Und du weißt nicht, wie es sein soll, weil du irgendwie nie etwas anderes gekannt hast als das, was du siehst? Und was du siehst, na ja« –, sie winkt zur Old Colony Avenue hin, »ist das hier?« Sie schaut ihre Mutter an und weicht ihr auf dem unebenen Boden etwas aus, damit sie nicht zusammenstoßen. »Man weiß es aber.«

»Was weiß man?«

»Dass wir dafür nicht gemacht sind.« Jules tippt sich an die Mulde zwischen ihren Brüsten. »Hier drin.«

»Tja, Süße«, sagt ihre Mutter, die keinen blassen Schimmer hat, wovon Jules redet, »wofür bist du denn gemacht?«

»So meine ich das nicht.«

»Wie meinst du es nicht?«

»So wie du es sagst.«

»Wie meinst du’s denn?«

»Ich meine nur, dass ich nicht verstehe, warum andere anscheinend nicht so denken wie ich.«

»Worüber?«

»Über alles. Alles.« Ihre Tochter hebt die Hände. »Scheißdreck!«

»Was denn?«, möchte Mary Pat wissen. »Was?«

Jules winkt in die Luft. »Ma, ich weiß … ich bin … na gut … schon gut.« Sie bleibt stehen und setzt den Fuß auf den Sockel einer alten Notrufsäule. Ihre Stimme wird ein Flüstern. »Ich weiß nicht, warum alles so ist, wie es ist.«

»Die Schule, meinst du? Der Bustransfer?«

»Was? Nein. Na ja, schon. Irgendwie. Ich weiß nicht, wo es mit uns hingeht.«

Redet sie von Noel? »Wenn wir sterben, meinst du?«

»Dann, ja. Aber auch, wenn wir … vergiss es.«

»Nein, komm.«

»Nein.«

»Bitte.«

Ihre Tochter sieht ihr direkt in die Augen – eine Seltenheit seit ihrer ersten Menstruation vor sechs Jahren, und ihr Blick ist hoffnungslos und sehnsüchtig zugleich. Einen Moment lang erkennt Mary Pat sich selbst in diesem Blick … aber wie? Welche Mary Pat? Wie lange ist es her, dass sie sich nach etwas gesehnt hat? Dass sie an so etwas Albernes geglaubt hat wie die Vorstellung, irgendwer irgendwo wüsste die Antwort auf Fragen, die sie nicht mal in Worte fassen kann?

Jules wendet sich ab, beißt sich auf die Lippe, eine Angewohnheit von ihr, wenn sie mit den Tränen kämpft. »Wohin geht’s mit uns, Ma? Nächste Woche, nächstes Jahr. Ich meine, was soll das, verdammt noch mal«, stößt sie hervor, »warum machen wir das?«

»Was denn?«

»Rumlaufen, einkaufen, aufstehn, schlafen gehn, wieder aufstehn? Was wollen wir eigentlich damit erreichen?«

Mary Pat möchte ihrer Tochter am liebsten eine Spritze verpassen wie die, mit denen man Tiger betäubt. Was quasselt sie da bloß? »Kriegst du deine Tage?«

Jules lacht schnaubend auf. »Bestimmt nicht, Ma.«

»Was denn dann?« Sie umfasst die Hände ihrer Tochter. »Ich bin doch hier, Jules. Was ist los?« Sie massiert Jules’ Handteller mit den Daumen, wie sie es immer getan hat, wenn sie als Kind Fieber hatte.

Jules lächelt sie traurig und wissend an. Aber was wusste sie? »Ma«, sagt sie.

»Ja?«

»Es geht mir gut.«

»So klingst du aber nicht.«

»Trotzdem.«

»M-m.«

»Ich bin nur …«

»Ja?«

»Ich bin’s nur leid«, sagt ihre Tochter.

»Was denn?«

Jules beißt sich innen auf die Wange, auch das eine Angewohnheit von ihr, und sieht auf die Straße.

Mary Pat knetet weiter die Hände ihrer Tochter. »Was bist du leid?«

Jules schaut ihr ins Gesicht. »Die Lügen.«

»Tut Rum dir weh? Belügt er dich etwa?«

»Nein, Ma. Nein.«

»Wer denn dann?«

»Niemand.«

»Du hast es doch gerade gesagt.«

»Ich bin’s leid, hab ich gesagt.«

»Die Lügen.«

»Das hab ich nur gesagt, damit du Ruhe gibst.«

»Wieso?«

»Weil ich dich leid bin.«

Eine Axt ins Herz von Mary Pat. Sie lässt die Hände ihrer Tochter los. »Nächstes Mal kannst du deine Schulsachen alleine kaufen. Ich bekomme zwölf Dollar zweiundsechzig von dir.« Sie geht den Gehsteig entlang.

»Ma.«

»Leck mich.«

»Hör zu, Ma. Ich hab nicht gemeint, dass ich dich leid bin, sondern, dass ich’s leid bin, so ins Kreuzverhör genommen zu werden.«

Mary Pat fährt herum und geht so schnell auf ihre Tochter zu, dass Jules einen Schritt zurückweicht. (Mach nie einen Schritt zurück, möchte Mary Pat am liebsten schreien. Nie und nirgends.) Sie zeigt mit dem Finger auf sie. »Ich nehm dich ins Kreuzverhör, weil ich mir Sorgen um dich mache. Du redest lauter Blödsinn, kriegst Tränen in die Augen und wirkst ganz verloren. Ich hab nur noch dich. Ist dir das nicht klar? Und du hast nur noch mich.«

»Mag sein«, sagt Jules, »aber ich bin jung.«

Hätte sie nicht gleich darauf gelächelt, hätte Mary Pat sie womöglich umgehauen. Mitten auf der Old Colony.

»Geht’s dir gut?«, fragt sie ihre Tochter.

»Eigentlich nicht.« Jules lacht. »Aber eigentlich schon. Verstehst du das?«

Ihre Mutter wartet und sieht sie unverwandt an. Jules weist mit ausholender Geste auf Old Colony, auf die vielen Schilder – SOUTHIE BLEIBT; WILLKOMMEN IM PER DEKRET REGIERTEN BOSTON; KEINE WAHL = KEINE RECHTE – und auf die Trottoirs und die Parkplatzmauern mit ihren Graffiti-Botschaften – NIGER RAUS; WHITE POWER; ZURÜCKNACH AFRIKA ZUM UNTERRICHT. Einen Moment lang kommt es Mary Pat so vor, als bereiteten sie sich auf einen Krieg vor. Fehlten nur die Sandsäcke und Geschütztürme.

»Das ist mein letztes Schuljahr«, sagt Jules.

»Ich weiß, Baby.«

»Und nichts ergibt einen Sinn.«

Mary Pat nimmt ihre Tochter auf dem Gehsteig in die Arme und lässt sie an ihrer Schulter weinen. Die Blicke der Passanten sind ihr egal. Je länger sie gaffen, desto stolzer wird sie auf das schwache Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Wenigstens hat Commonwealth ihr nicht das Herz genommen, möchte sie sagen. Zumindest das hat sie sich bewahrt, ihr dummen und kalten irischen Arschlöcher.

Ich bin vielleicht eine von euch. Sie nicht.

Als sie sich voneinander lösen, wischt sie mit dem Daumen die Augen ihrer Tochter trocken. Es sei schon gut, sagt sie ihr. Eines Tages werde ihr der Sinn aufgehen.

Wenn sie auch selbst noch auf diesen Tag wartet. Wenn sie auch annimmt, dass jeder auf Gottes grüner Erde darauf wartet.

2

Jules duscht noch einmal, als sie wieder zu Hause sind, und dann kommen ihr armseliger Freund Ronald »Rum« Collins und Brenda Morello vorbei, die seit dem zweiten Schuljahr ihr Schatten ist. Brenda ist klein und blond, mit großen braunen Augen und einer so üppigen Figur, als hätte Gott sie eigens entworfen, um Männer aus dem Konzept zu bringen. Sie weiß das natürlich, und es scheint ihr unangenehm zu sein; dass sie sich wie ein Junge anzieht, hat Mary Pat schon immer an ihr gefallen. Jules ruft Brenda in ihr Zimmer, um zu fragen, was sie anziehen soll, und so bleibt Mary Pat in der Küche auf Rum sitzen, der wie schon sein Vater und seine Onkel die Gesprächsfertigkeit von gebackenem Schinken hat. Allerdings hat er gelernt, gegenüber den Mädchen und Mitschülern an der Southie High den Mund zu halten und den von Natur aus stumpfen Ausdruck seiner Augen durch eine träge Arroganz zu ersetzen, die viele Kids für ein Anzeichen von Coolness halten. Und ihre eigene Tochter ist darauf reingefallen.

»Äh, hübsch sehen Sie heute aus, Misses F.«

»Danke, Ronald.«

Er blickt sich in der Küche um, als hätte er sie nicht schon hundertmal gesehen. »Meine Ma sagt, sie hat Sie vorige Woche im Supermarkt gesehen.«

»Echt?«

»Ja. Sie hätten Müsli gekauft.«

»Na, wenn sie es sagt.«

»Welche Sorte?«

»Müsli?«

»Ja.«

»Weiß ich nicht mehr.«

»Ich ess gern Froot Loops.«

»Am liebsten, was?«

Er nickt mehrmals. »Außer, wenn sie zu lange in der Milch liegen, und die verfärbt sich.«

»Das ist unschön.«

»Deshalb beeile ich mich.« Er sieht sie an, als hätte er ihr gerade das Firmengeheimnis von Kellogg’s enthüllt.

»Mitdenken ist alles«, sagt sie, und ihr Kopf sagt: Zeug bloß keine Kinder!

»Ich mag nun mal keine bunte Milch.« Er zieht die Brauen hoch, als hätte er gerade etwas Kluges gesagt. »Nicht. Mein. Ding.«

Sie lächelt angespannt. Und zeugst du doch, dann bitte nicht mit meiner Tochter.

»Milch an sich mag ich schon. Unbunt.«

Sie lächelt ihn weiter an, weil sie zu gereizt ist, um etwas zu sagen.

»Ach, hallo!«, sagt er, und sie dreht sich um und sieht Jules und Brenda in die Küche kommen. Rum geht an Mary Pat vorbei, legt Jules eine Hand auf die Hüfte und gibt ihr einen Wangenkuss.

Sag ihr wenigstens, dass sie nett aussieht. Hübsch.

»Dann mal nichts wie raus hier«, sagt er, klatscht ihrer Tochter auf die Hüfte und lässt ein schrilles Gackern hören, für das ihm Mary Pat sofort eins mit dem Nudelholz überziehen möchte.

»Tschüss, Ma.« Jules beugt sich vor, gibt ihr ein Küsschen, und Mary Pat bekommt einen Hauch von Zigaretten, »Gee, Your Hair Smells Terrific«-Shampoo und ein paar Tupfern »Love’s Baby Soft« hinter den Ohren ihrer Tochter mit.

Sie möchte Jules am Handgelenk packen und sagen: Such dir jemand anderen. Einen, der was taugt. Der von mir aus dumm ist, aber nicht fies wird. Der hier wird fies, weil er nur zwei Stufen von debil entfernt ist, aber denkt, er sei irgendwie clever, und die so sind, werden fies, wenn ihnen aufgeht, dass sie keiner für voll nimmt. Du bist zu gut für den Kerl, Jules.

Aber sie sagt nur: »Sieh zu, dass du zu einer annehmbaren Zeit nach Hause kommst«, und erwidert den Schmatz auf die Wange ihrer Tochter.

Und dann ist Jules weg. In der Nacht verschwunden.

Als sie ihr Fertiggericht erwärmen will, wird Mary Pat wieder daran erinnert, dass kein Gas da ist. Sie stellt das Essen zurück in den Gefrierschrank und geht die Straße hoch zu Shaughnessy’s. In Southie bekommt alles einen Spitznamen, so sicher wie das Amen in der Kirche, und deswegen wird Shaughnessy’s, das Michael Shaughnessy gehört, niemals Shaughnessy’s genannt, sondern schlicht Mick Shawn’s. Mick Shawn’s ist für seine Samstagabendschlägereien bekannt (mit dem Schlauch hinterm Tresen wird das Blut vom Boden entfernt) und für sein Schmorfleisch, das den ganzen Tag in einem Topf in der kleinen Küche am Ende des Tresens schmort, gleich hinter dem Schlauch.

Mary Pat setzt sich an den Tresen und isst einen Teller davon. Sie trinkt zwei Old Mill vom Fass und quatscht mit Tina McGuiggan. Mary Pat kennt Tina seit dem Kindergarten, wenn sie sich auch nicht nahestehen. Tina erinnert Mary Pat immer an eine Walnuss. Hart und in sich gekehrt, trocken und schwer zu knacken. Männer fanden sie allerdings schon immer »süß«, vielleicht weil sie klein und blond ist und hilflos wirkt, Männer aber nicht glauben können, dass sie nur so aussieht. Ricky, Tinas Mann, sitzt in Walpole sieben bis zehn Jahre ab wegen eines von Anfang an schiefgelaufenen Raubüberfalls mit einem Panzerwagen; Blei flog, aber Gott sei Dank wurde niemand verletzt. Da Ricky für sich behält, dass Marty das Ding finanziert hat, schiebt er eine ruhige Haft, was Tina aber kein Geld für die Miete bringt, auch nicht für die Schuluniformen der vier Kinder und ihre Zahnkontrollen.

»Aber was willst du machen?«, beschließt sie ihre kurze Wutrede zum Thema gegenüber Mary Pat.

»Genau«, sagt Mary Pat. »Was willst du machen?«

Ein Refrain, der ihnen allen teuer ist. Ähnlich wie So ist es nun mal und Dumm gelaufen.

Sie sind nicht arm, weil sie sich keine Mühe geben, nicht hart arbeiten, es nicht besser verdient hätten. Wohin Mary Pat auch schaut hier in Commonwealth oder in Southie allgemein – nichts als Fleißbolzen, Malocher, Leute, die tonnenschwere Lasten wie einen Golfball stemmen, die tagaus, tagein arbeiten gehen und ihren undankbaren Scheißchefs jeden Achtstundentag zehn Stunden Arbeit servieren. Sie sind nicht arm, weil sie faulenzen, das steht fest.

Sie sind arm, weil es nur ein bestimmtes Maß an Glück auf der Welt gibt und sie nie welches abbekommen haben. Wenn es nicht vom Himmel fällt und auf dir landet, dich nicht findet, wenn es morgens aufwacht und schaut, an wen es sich hängen kann, stehst du da. Es gibt weit mehr Menschen auf der Welt als Glück, also bist du entweder zur rechten Zeit am rechten Ort, genau in der Sekunde, in der sich einmal und nie wieder das Glück zeigt. Oder Pustekuchen. Dann ist es …

Dumm gelaufen

Ist es, wie es ist.

Was willst du machen?

Tina trinkt einen Schluck Bier. »Wie war dein Schmorfleisch?«

»Das war gut«, sagt Mary Pat.

»Ich hab gehört, es lässt nach.« Tina blickt sich in der Bar um. »Wie alles heutzutage.«

»Nee«, sagt Mary Pat. »Probier’s doch mal.«

Tina wirft ihr einen langen, nachdenklichen Blick zu, als hätte sie vorgeschlagen, sie solle ihren BH verbrennen oder so was. »Wieso meinst du, ich müsste was probieren?«

Mary Pat schaut Tina in die Augen und sieht an deren trübem Schimmer, dass Tina vor ihrer Ankunft wohl schon Stärkeres getrunken hat. »Dann lass es doch.«

»Nein, das will ich jetzt mal wissen.«

»Was willst du wissen?«

»Na, was schon?«, sagt Tina. »Warum willst du, dass ich den Eintopf probiere?«

»Der Eintopf« – Mary Pat spürt, wie ihr das Blut am Hals hochsteigt und ihr Kinn umspült – »ist kein Eintopf. Das ist Schmorfleisch.«

»Du weißt, was ich meine. Tu nicht so, als wüsstest du nicht, was ich meine.«

»Und« – sie ist kurz davor, Tina den Finger ins Gesicht zu stecken – »da ist nichts Neues dran. Es ist immer noch das olle Schmorfleisch.«

»Dann iss es doch.«

»Hab ich gerade.«

»Warum nervst du mich dann noch damit?«

Mary Pat wundert sich über die Müdigkeit in ihrer eigenen Stimme. »Ich nerve dich nicht, Tina.«

Tina hat sich mit offenem Mund und gestrafftem Hals vorgebeugt. Doch bei Mary Pats Worten wird ihr Blick plötzlich sanft. Sie entspannt sich, zieht feucht an ihrer Zigarette und stößt den Rauch aus. »Ich weiß nicht, was ich rede.«

»Schon gut.«

Tina schüttelt den Kopf. »Ich dreh einfach durch. Und ich weiß nicht mal, warum. Irgendjemand – und ich kann dir nicht mal sagen, wer – irgendein Typ meinte, das Schmorfleisch ist hier nichts mehr, und ich dachte, das halt ich nicht aus, es geht nicht mehr.« Sie legt Mary Pat die Hand auf den Unterarm, und sie sehen sich in die Augen. »Verstehst du, Mary Pat? Ich halt es manchmal einfach nicht mehr aus.«

»Ich weiß«, sagt Mary Pat. Auch wenn das gar nicht stimmt.

Und andererseits stimmt es doch.

Als sie eine halbe Stunde später wieder zu Hause ist, bringt Timmy Gavigan die Schilder vorbei. Timmy G stammt aus einer neunköpfigen Familie in der K Street. In der Highschool hat er ganz ordentlich Hockey gespielt, aber nicht gut genug, um irgendwo ein Stipendium zu bekommen, und so arbeitet er jetzt in einem Auspuffladen und springt, wenn ihm die Butler-Crew einen Knochen hinwirft. Aber sie hält Timmy für zu weich, im Kern zu anständig, als dass er dort aufsteigen könnte wie die harten Jungs, Brian Shea oder Frankie Toomey. Sie schaut ihm nach, wie er durch den Flur zum Ausgang geht, und hofft, er besinnt sich, ehe fünf Jahre Knast ihm das abnehmen.

Zwei Stunden lang befestigt sie mit Timmy Gs Nägeln die Schilder an den Holzstangen, die Brian Shea gebracht hat. Dass sie einen Hammer besitzt, wurde offensichtlich zu Recht vorausgesetzt. Die Nägel sind klein und dünn, von der Sorte, die man schlecht senkrecht halten kann, ohne dass der Daumen dem Hammer in die Quere kommt, aber sie schafft es. Zum ersten Mal an diesem Tag, wenn nicht zum ersten Mal in der Woche kommt sie sich nützlich vor, hat sie eine Aufgabe. Auch sie trägt ein wenig dazu bei, sich gegen die Tyrannei zu wehren. Anders kann man es nicht nennen. Nichts anderes passt. Die an der Macht schreiben ihr vor, wo sie ihr einziges Kind zur Schule schicken soll. Auch wenn das die Bildung des Kindes und sogar sein Leben gefährdet.

So ein Blödsinn. Und um Rasse gehts auch nicht. Sie wäre genauso sauer, wenn ihr gesagt würde, dass sie ihr Kind quer durch die Stadt nach Revere, ans Nordend oder in ein überwiegend weißes Viertel schicken soll. Na gut, vielleicht nicht ganz so sauer, vielleicht ginge es ihr nur gegen den Strich, aber dann nagelt sie das nächste Schild an die nächste Stange und denkt, Scheiß drauf, ich sehe keine Farben. Ich sehe Ungerechtigkeit. Die reichen Säcke in ihren Vorortfestungen (in den rein weißen Städten) wollen nur wieder denen sagen, wo es langgeht, die arm sind und an die Stadt gefesselt. In dem Augenblick fühlt sich Mary Pat den Schwarzen überraschend verwandt. Sind sie nicht alle Opfer derselben Sache? Bekommen sie nicht alle gesagt, Wie es ist?

Nein, eben nicht, denn viele Farbige wollen genau das. Sie haben vor Gericht dafür gekämpft. Und wenn man aus einem Drecksloch wie Five Corners oder den Hauruck-Wohnsiedlungen an der Blue Hill Avenue oder in Geneva kommt, wäre man natürlich gern an einem schöneren Ort. Aber Southie ist nicht schöner, es ist nur weißer. Die Southie High ist genauso ein Elend wie die Roxbury High. Explodierende Toiletten, geplatzte Heizungsrohre, Wasserschäden an den Wänden, Schimmel, abblätternde Farbe, veraltete Schulbücher mit losen Seiten. Dass sie aus ihrem Drecksloch rauswollen, kann sie den Farbigen nicht verdenken, aber es gegen Mary Pats Drecksloch einzutauschen, ergibt keinen Sinn. Und der Richter, der das Ganze angeordnet hat, wohnt in Wellesley, wo sein Gesetz keine Anwendung findet. Hätten die Schwarzen den Besuch der Wellesley High, der Dover Middle School eingeklagt, würde Mary Pat für sie auf die Straße gehen.

Worauf die Gegenstimme fragt: Ist das wirklich so? Wie viele Namen kennst du für Schwarze, Mary Pat?

Leck mich.

Wie viele? Sei ehrlich.

»Schwarze« kenn ich und »Nigger«.

Wer’s glaubt. Sag mir die Wahrheit. Und nicht nur die Ausdrücke, die du kennst, sondern alle, die du schon benutzt hast. Die dir über die rissigen Lippen gekommen sind.

Aber das sind doch nur Wörter, verteidigt sie sich vor einem imaginären Richter. Arme Leute, die Scheiß über arme Leute reden. Hat mit Rasse nichts zu tun. Wir sollen uns wie Köter um Tischabfälle zanken, damit wir nicht merken, wie sie mit dem Festschmaus abhauen.

Sobald sie durch ist und die Schilder links und rechts vom Eingang gestapelt sind, setzt sie sich bei offenem Fenster an den Küchentisch, lauscht den Geräuschen von Commonwealth an einem warmen Sommerabend und wünscht sich, ihre Tochter wäre bei ihr. Sie hätten Hearts spielen oder fernsehen können.

Irgendwo in den Projects ruft jemand nach Benny. Schreiend wacht ein Baby auf. Ein einzelner Feuerwerkskörper explodiert. Ein paar Leute, die unter ihrem Fenster vorbeigehen, reden von jemandem namens Mel und einer Fahrt zum Thom McAn in Medford. Sie riecht das Meer. Und den Feuerwerkskörper.

Sie ist hier geboren. Drei Häuser weiter im Hancock. Dukie ist im Rutledge geboren. (Alle Gebäude in Commonwealth sind nach Unterzeichnern der Unabhängigkeitserklärung benannt: Jefferson, Franklin, Chase, Adams, Wolcott, wo sie jetzt wohnt, und einige andere.) Sie kennt jeden Stein, jeden Baum.

Ein junges Pärchen läuft im gallegelben Licht einer Straßenlaterne vorbei, und der Junge sagt, er hat es satt, es steht ihm bis hier. Das Mädchen kontert: »Du kannst nicht einfach kneifen. Du musst es versuchen.« – »Das ist ein Scheißdeal«, sagt er. »Es ist der einzige Deal«, sagt sie. »Du musst es versuchen.«

Kurz bevor sie außer Hörweite sind, glaubt Mary Pat, den Jungen tatsächlich noch sagen zu hören: »Na gut.«

Ihre Augenlider zucken vor Müdigkeit. Endlich schleppt sie sich ins Bett. Sie hat noch die Stimme des Mädchens im Ohr – Du kannst nicht einfach kneifen. Du musst es versuchen – und fragt sich, wo Ken Fen jetzt sein mag (hat aber so ihre Vermutung, wenn sie es auch definitiv nicht wissen möchte). Sie fragt sich, ob er noch sauer auf sie ist und warum es ihn einen Dreck zu kümmern scheint, dass sie genauso sauer auf ihn ist, dass er sie verlassen hat, weil sie sich nicht geändert hat, er aber schon. Und wofür hält er sich, dass er sich nach fast sieben Jahren Ehe ändert? Wer zieht denn so was ab?

»Warum hast du aufgehört, mich zu lieben, Kenny?«, fragt sie die Dunkelheit. »Wir haben ein Gelübde vor Gott abgelegt.«

Sie hofft unwillkürlich, dass Kenny aus der Dunkelheit erscheint, zumindest sein Gesicht, aber es bleibt bei der Dunkelheit.

Und dann hört sie im Kopf eine Stimme, die seine sein könnte, doch sie sagt lediglich: »Es reicht, Mary Pat. Es reicht.«

»Was reicht?«, flüstert sie.

»Lass es«, sagt er. »Lass gut sein.«

Heiß strömen die Tränen. Sie laufen von ihren Wangen aufs Kopfkissen und in den Kragen ihrer Schlafanzugjacke. »Was denn?«

Nichts. Er sagt kein Wort mehr.

Als sie einschläft, kann sie es hören. Oder meint es zu hören. Es ist unterm Asphalt, unter den Kellern und Unterböden.

Das Netz.

Das Netz aus Schaltkreisen, Leitungen und Verbindungen, das den Strom, das Wasser und die Wärme durch die Kabel, Rohre und Schläuche lenkt und ihre Welt mit Energie versorgt. Oder wie an diesem Morgen eben nicht. Sie sieht es in ihrem nachlassenden Bewusstsein als einen Vorhang aus sanftem Licht. Es zittert unter ihren Augenlidern.

Alles hängt zusammen, meint sie jemandem zuzuflüstern. Alles.

3

Jules kommt in der Nacht nicht nach Hause.

Das gab es schon öfter. Keine große Sache. (Auch wenn es eine Ader in Mary Pats Hals zum Pochen bringt und ihr bis zum Mittag auf den Magen schlägt.) Jules ist siebzehn. Erwachsen in den Augen der Welt. Wäre sie ein Junge, könnte sie Soldat werden.

Dennoch ruft Mary Pat, bevor sie zur Arbeit fährt, bei den Morellos an. Brendas Vater Larry meldet sich mit einem brummigen »Hallo«.

»Hey, Larry«, sagt sie, »hat Jules bei euch übernachtet? Ist sie da?«

Larry sagt, er schaut nach, meldet sich kurz darauf wieder. »Beide nicht da.« Sie hört, wie er Kaffee oder so etwas hinunterstürzt, sich eine anzündet und einen tiefen Zug nimmt. »Wenn sie Geld brauchen, kreuzen sie auf. Muss Schluss machen, Mary Pat.«

»Das war’s auch, Lar, danke.«

»Gottseimitdir«, sagt er noch vorm Auflegen.

Gottseimitdir. Gehört auch zu der Liste mit So ist es nun mal und Was willst du machen? Sätze, die Trost spenden, indem sie dem Sprecher die Macht nehmen. Die sagen, es liegt an jemand anderem, du bist unschuldig. Unschuldig schon, aber auch machtlos.

Sie fährt zur Arbeit, trifft eine Minute vor Beginn ein und bekommt trotzdem diesen Blick von Schwester Fran ab, als wäre eine Minute zu früh nicht besser als eine Minute zu spät. Schwester Fran sieht aus, als wollte sie eine ihrer »Gott liebt«-Weisheiten vom Stapel lassen wie etwa »Gott liebt die Frommen, denn in den Frommen lebt die Weisheit der Demut«, oder »Gott liebt die Reinlichen, denn in der Reinlichkeit erscheint Gottes Bild klarer«. (Das bringt sie oft den Fensterputzern zu Gehör.) Doch Schwester Fran schnaubt nur, als sie hinter Mary Pat vorbeigeht, und überlässt sie ihrem Tagwerk.

Mary Pat arbeitet als Krankenhaushelferin im Meadow Lane Manor in Bay Village, einer Gegend, die sich nicht entscheiden kann, ob sie schwarz, weiß oder schwul sein will, zwei U-Bahn-Stationen von Commonwealth entfernt am Rand der Innenstadt. Meadow Lane ist ein von den Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul geführtes Seniorenheim (»Senilenheim« nannten sie und ihre Kolleginnen es nach ein paar Bier). Sonntags bis donnerstags hat Mary Pat dort die Morgenschicht, von sieben bis fünfzehn dreißig, mit einer halben Stunde Mittagspause. Seit fünf Jahren macht sie das. Es ist kein schlechter Job, wenn man sich einmal an das demütigende Reinigen von Bettpfannen, das tägliche Baden erwachsener Menschen und an die durchgehend unterwürfige Haltung nicht nur gegenüber verschrobenen alten Weißen, sondern auch ein paar verschrobenen alten Schwarzen gewöhnt hat. Sicher keine Arbeit, wie sie in den Einschlafträumen ihrer Kindheit vorkam. Aber sie ist vorhersehbar, und meistens kann sie sie erledigen, während sie mit den Gedanken woanders ist.

Sie beginnt den Tag mit dem Weckrundgang, dann verteilt sie mit Gert Armstrong und Anne O’Leary das Frühstück. Den ganzen Morgen sind sie hintendran, weil Dreamy sich krankgemeldet hat und die Morgenschicht ein Viererjob ist. Dreamy ist die einzige Schwarze in der Schicht und war, soweit sich Mary Pat erinnert, noch nie krank. Eigentlich heißt sie Calliope, wird aber, wie sie mal erzählt hat, seit dem ersten Schuljahr Dreamy genannt. Es passt zu ihr – sie guckt immer, als ob sie woanders ist, hat eine helle, schläfrige Stimme und bewegt sich wie ein leichter Sommerregen. Ihr Lächeln breitet sich immer ganz langsam übers Gesicht.

Alle mögen Dreamy. Sogar für Dottie Lloyd, der die Schwarzen leidenschaftlich verhasst sind, ist Dreamy ein »guter Nigger«. »Würden sie alle so schuften«, hat Dotty einmal zu Mary Pat gesagt, »und wären sie alle so höflich – ja Scheiße, dann hätte keiner ein Problem mit denen.«

Mary Pat betrachtet sich als eine Art Freundin von Dreamy, sie haben manche Mittagspause hindurch über ihr Leben als Mütter geredet. Aber es ist eine Freundschaft zwischen Weiß und Schwarz, ohne Telefonnummernaustausch. Mary Pat fragt Schwester Vi, mit der man reden kann, ob sie weiß, was mit Dreamy ist, und Schwester Vi macht ein komisches Gesicht, wie man es eher von Schwester Fran erwartet. Kritisch und distanziert wirkt ihr Blick. »Du weißt doch, dass ich über andere Mitarbeiter nicht sprechen darf, Mary Pat.«

Nach dem Frühstück, immer noch hintendran, nehmen sie sich die Bettpfannen vor oder helfen denen, die es noch auf die Toilette schaffen, wo dann oft ein Hintern abgewischt werden muss, eine Demütigung, die Mary Pat noch mehr widerstrebt als das Säubern der Bettpfannen. Kommen die Alten ohne Begleitung zur Toilette, brauchen sie keine Hilfe, und Mary Pat und Co. (alle Helferinnen sind Frauen) können mit den morgendlichen Bädern anfangen.

In der Mittagspause ruft sie zu Hause an, aber Jules meldet sich nicht. Sie versucht es noch mal bei den Morellos und erreicht Suze, Brendas Mutter. Suze sagt Nein, sie hat beide nicht gesehen, denkt aber, die kommen schon wieder.

»Wie oft, Mary Pat«, sagt Suze, »wie oft haben wir das mit den beiden schon erlebt? Und immer sind sie wieder aufgetaucht.«

»Stimmt«, sagt Mary Pat und legt auf.

Als sie die Tabletts für die Mittagsrunde fertig machen, fängt Dottie Lloyd von einem »Niggerdealer« an, der in der Columbia Station »untern Zug« geraten ist und am Morgen den Pendlerverkehr versaut hat. Konnten sie den nicht einfach vom Gleis nehmen und die Züge durchlassen? Erst macht er mit seinem Dreckszeug die Leute kaputt, dann müssen die Pendler drunter leiden. Schwer zu sagen, welche Sünde unverzeihlicher ist.

»Auf dem Ankunftsgleis ham sie ihn gefunden«, sagt Dottie. »Hätte anstandshalber wenigstens aufs Abfahrtsgleis fallen können. Dann wären nur die in Dorchester angepisst, und ehrlich, scheiß auf Dorchester.«

Mary Pat zieht das große Alutablett mit den Mini-Milchkartons aus dem Kühlschrank, stellt es auf die Anrichte und verteilt die Kartons für die Zimmer auf kleine Plastiktabletts. »Um wen geht’s?«

Dottie drückt Mary Pat die Nachmittagsausgabe des Herald American in die Hand, und sie liest sie über der Anrichte. MANN VON U-BAHN ERFASST. Der Artikel führt aus, dass Augustus Williamson, 20, am frühen Morgen tot unter dem Ankunftsbahnsteig der Columbia Station aufgefunden wurde und dass er laut Polizei mehrere Kopfverletzungen erlitten hatte.

Davon, dass der Schwarze ein Dealer war, steht da nichts, aber die Vermutung liegt nahe. Was hätte er sonst da gewollt? In ihrem Teil der Stadt? Sie geht ja auch nicht rüber. Sie kennt keinen, der sagt, heute Nachmittag gehen wir mal in der Blue Hill Avenue Klamotten kaufen oder suchen uns im Skippy White ein paar Platten aus. Sie bleibt auf ihrer Seite der Stadt, ihrer Seite der Grenze, und ist es vielleicht zu viel verlangt, dass sie es auch so machen? Warum müssen sie querschießen? Gut, okay, man geht ins Zentrum, da vermischen sich alle, Schwarze, Weiße, Puertoricaner. Man arbeitet zusammen, schimpft zusammen über die Chefs, das Leben, die Stadt. Aber dann kehrt man ins eigene Viertel zurück und schläft im eigenen Bett, bis man morgens aus den Federn muss und alles wieder von vorne losgeht.

Denn in Wahrheit versteht man einander nicht. Es ist weder von Mary Pat geplant noch gewollt, dass sich ihr Geschmack in Musik, in der Kleidung oder im Essen, das auf den Tisch kommt, unterscheidet. Trotzdem ist es so. Sie mögen andere Autos, andere Sportarten, andere Filme. Sie reden noch nicht mal gleich. Die Puertoricaner beherrschen kaum die Sprache, aber die meisten Schwarzen, die sie kennt, sind hier aufgewachsen, und doch ist es, als kämen sie woanders her. Sie reden ihren Slang, der Mary Pat ehrlich gesagt gefällt, vom Rhythmus her, weil andere Wörter im Satz betont werden, als sie es von den Weißen kennt, und weil sie ihre Geschichten gern mit dröhnendem Gelächter abschließen. Kein Vergleich, wenn Mary Pat oder ihre Bekannten loslegen. Wenn ihr also nicht sprecht wie wir, möchte Mary Pat sagen, wenn ihr unsere Musik, unsere Kleider, unser Essen, unsere Art nicht mögt, warum kommt ihr dann zu uns rüber?

Um unsern Kindern Drogen zu verkaufen und unsre Autos zu stehlen. Darauf läuft’s raus.