15,99 €

Mehr erfahren.

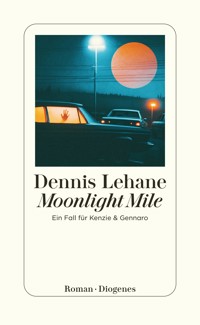

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kenzie & Gennaro

- Sprache: Deutsch

Patrick Kenzie und Angela Gennaro sind verheiratet und Eltern einer vierjährigen Tochter. Vier Jahre alt war auch Amanda McCready, als sie entführt und schließlich von Angela und Patrick wiedergefunden wurde. Nun ist Amanda ein Teenager und erneut verschwunden. Ein weiteres Mal macht sich Patrick auf die Suche nach ihr. Doch in welche Abgründe ihn diese Suche führen wird, kann nicht einmal ein abgeklärter Ermittler wie Patrick Kenzie erahnen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Dennis Lehane

Moonlight Mile

Ein Fall für Kenzie & Gennaro

roman

Aus dem amerikanischen Englischvon Peter Torberg

Diogenes

Für Gianna Malia

Willkommen, Little G

TEIL IDu schienst so echt zu sein

1

An einem heiteren, für die Jahreszeit ungewöhnlich warmen Nachmittag Anfang Dezember verließ Brandon Trescott den Wellnessbereich des Chatham Bars Inn auf Cape Cod und stieg in ein Taxi. Aufgrund einer ärgerlichen Reihe von Strafanzeigen wegen Trunkenheit am Steuer war ihm in Massachusetts der Führerschein für dreiunddreißig Monate entzogen worden, also nahm Brandon stets ein Taxi. Das fünfundzwanzigjährige Treuhandbaby einer Richterin am Obersten Gerichtshof und eines örtlichen Medienmoguls war keineswegs das ganz gewöhnliche Arschloch. Er gab alles, ein richtiges Arschloch zu sein. Er war bereits vier Mal wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt worden, als ihm der Staat schließlich die Fahrerlaubnis entzog. Bei den ersten beiden Malen war es noch als rücksichtsloses Fahren eingestuft worden, beim dritten Mal hatte er sich eine strenge Verwarnung eingehandelt, doch beim vierten Mal war jemand zu Schaden gekommen; Brandon hatte allerdings keinen Kratzer abbekommen.

An diesem Winternachmittag trug Brandon bei Temperaturen um die vier Grad einen vom Hersteller absichtlich verfleckten und ausgebleichten, neunhundert Dollar teuren Hoodie über einem Seiden-T-Shirt, dessen Ausschnitt von einer sechshundert Dollar teuren Sonnenbrille heruntergezogen wurde. Seine ausgebeulten Shorts hatten kleine Risse, mit herzlichen Grüßen von irgendeiner neunjährigen Indonesierin, die miserabel dafür bezahlt worden war, sie dort anzubringen. Er trug Flipflops im Dezember, und seine wuscheligen blonden Surferhaare fielen ihm ganz bezaubernd in die Stirn.

Nachdem er sich eines Nachts mit Crown Royal abgefüllt hatte, hatte er seinen Dodge Viper auf dem Rückweg von Foxwood aufs Dach gelegt; seine Freundin war mitgefahren. Sie war erst zwei Wochen lang seine Freundin gewesen, und es war unwahrscheinlich, dass sie jemals wieder die Freundin von irgendjemandem sein würde. Sie hieß Ashten Mayles und lag im Koma, seit das Wagendach mit ihrer Schädeldecke zusammengestoßen war. Als sie noch Arme und Beine benutzen konnte, hatte sie versucht, Brandon auf dem Casinoparkplatz die Autoschlüssel abzunehmen. Zeugen zufolge hatte Brandon auf ihre Sorge reagiert, indem er seine Kippe nach ihr geschnippt hatte.

Ashtens Eltern, die zwar nicht reich waren, dafür aber politische Verbindungen hatten, beschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit Brandon für seine Fehler bezahlte. Es würde womöglich das erste Mal sein, dass ihm tatsächlich Konsequenzen drohten. Daraus resultierte die Anklage des Staatsanwaltes von Suffolk County wegen Trunkenheit am Steuer und grob fahrlässiger Gefährdung. Den ganzen Prozess über wirkte Brandon schockiert und moralisch entrüstet darüber, dass jemand es wagen konnte, von ihm persönliche Verantwortung zu erwarten. Am Ende wurde er verurteilt und saß vier Monate Hausarrest ab. In einem sehr schönen Haus.

Im Verlauf des darauffolgenden Zivilprozesses kam heraus, dass das Treuhandbaby gar keinen Treuhandfond besaß. Er besaß kein Auto und kein Haus. Soweit sich feststellen ließ, gehörte ihm nicht mal ein iPod. Er besaß keinen müden Cent. Er hatte mal alles Mögliche besessen, aber glücklicherweise hatte er am Tag vor dem Autounfall alles seinen Eltern überschrieben. Am Tag davor, das war der Teil, der die Leute stutzig machte, aber es ließ sich nicht widerlegen. Als die Geschworenen der Familie Mayles ein Schmerzensgeld von siebeneinhalb Millionen zusprach, leerte Brandon Trescott seine ohnehin schon leeren Hosentaschen und zuckte mit den Schultern.

Ich verfügte über eine Liste der Dinge, die früher mal Brandon gehört hatten und die zu benutzen ihm gerichtlich untersagt war. Der Gebrauch dieser Dinge, so das Gericht, würde nicht nur den Anschein erwecken, dass er der Besitzer sei, sondern diese Tatsache bestätigen. Die Trescotts protestierten gegen die richterliche Definition von »Besitz«, aber die Presse stürzte sich darauf, und der öffentliche Aufschrei war laut genug, um bei Nebel Schiffen den Weg in den heimatlichen Hafen zu weisen, also willigten die Trescotts schließlich ein.

Am folgenden Tag kauften Layton und Susan Trescott in einer Leckt-mich-Geste gegenüber der Familie Mayles und gegenüber den lauten Stimmen des gemeinen Volks ihrem Sohn eine Eigentumswohnung in Harwich Port, denn die Anwälte der Mayles hatten es in der Übereinkunft versäumt, auch künftige Einnahmen oder Besitztümer einzubeziehen. Und genau dorthin folgte ich Brandon an einem frühen Dezembernachmittag.

Die Wohnung roch nach Schimmel, verschüttetem Bier und Essensresten, die auf verkrusteten Tellern in der Spüle vergammelten. Das wusste ich, weil ich schon zweimal dort gewesen war, um sie zu verwanzen, mir die Passwörter von Brandons Computer zu holen und all den neugierigen, hinterlistigen Scheiß zu veranstalten, für den Klienten hohe Summen zahlten, um dann so zu tun, als wüssten sie nicht, was Kerle wie ich so aushecken. Ich war das bisschen Papierkram durchgegangen, das ich hatte finden können, war auf kein Bankkonto gestoßen, von dem wir nicht schon wussten, oder auf irgendwelche Aktien, die nicht angegeben worden waren. Ich hatte seinen Computer gehackt und nichts weiter entdeckt – abgesehen von seinen selbstbezogenen Tiraden an Kumpel aus der Studentenverbindung und ein paar jämmerlichen, niemals abgeschickten Leserbriefen voller Tippfehler. Er hatte sich einen Haufen Porno- und Gamingseiten angeschaut und jeden Artikel gelesen, der jemals über ihn verfasst worden war.

Das Taxi setzte ihn ab, und ich zog meinen Digitalrekorder aus dem Handschuhfach. An dem Tag, als ich bei ihm eingebrochen war und den Computer gehackt hatte, hatte ich einen Sender von der Größe eines Körnchens Meersalz unter der Fernsehkonsole und einen anderen in seinem Schlafzimmer angebracht. Ich hörte zu, wie er ein paarmal leise stöhnte und sich auszog, dann hörte ich, wie er duschte, sich abtrocknete, frische Klamotten anzog, sich einen Drink eingoss, seinen Flachbildfernseher anschaltete, zu einer niederschmetternden Realityshow über dumme Menschen zappte, sich auf die Couch setzte und sich kratzte.

Ich gab mir selbst ein paar Ohrfeigen, um wach zu bleiben, und blätterte durch die Zeitung auf dem Beifahrersitz. Ein weiteres Hoch bei den Arbeitslosenzahlen. Ein Hund, der gerade erst an der Hüfte operiert worden war und dessen Hinterläufe an einen Hunderollstuhl gebunden waren, hatte bei einem Wohnungsbrand in Randolph seine Besitzer gerettet. Der Boss unserer örtlichen Russenmafia war wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt worden, nachdem er mit seinem Porsche bei Flut am Tenean Beach stecken geblieben war. Die Boston Bruins hatten in einer Sportart, bei der ich schon vom Zuschauen müde wurde, gewonnen, und ein Third Baseman in der Major League, der einen Halsumfang von über sechsundsechzig Zentimetern hatte, reagierte auf die Unterstellung, er würde Steroide nehmen, mit selbstgerechtem Zorn.

Brandons Handy klingelte. Er redete mit einem Kerl, den er »Bro« nannte, nur dass es sich anhörte wie »Bra«. Sie unterhielten sich über World of Warcraft und Fallout 4 auf der PS2, über Lil Wayne und T.I. und irgendeine Schnecke, die sie aus dem Fitnessstudio kannten und die auf ihrer Facebook-Seite damit prahlte, wie viel Work-outs sie zusätzlich auf ihrem Wii Fit machte, obwohl sie gegenüber von einem Park wohnte, und ich sah aus dem Fenster und fühlte mich alt. Ich fühlte mich in letzter Zeit häufiger so, allerdings nicht auf wehmütige Weise. Wenn das die Art war, wie die Zwanzigjährigen heutzutage ihre Zwanziger verbrachten, dann konnten sie sie geschenkt haben. Und die Dreißiger dazu. Nach einer Weile kamen Brandon und sein Bra folgendermaßen zum Ende:

»Also gut, Bra, immer schön aufrecht bleiben.«

»Du auch, Bra, bleib aufrecht.«

»He, Bra.«

»Was?«

»Ach, nichts. Hab’s vergessen. Abgefuckter Scheiß.«

»Was?«

»Vergessen.«

»Genau.«

»Also gut.«

»Also gut.«

Und dann legten sie auf.

Ich suchte nach Gründen, warum ich mir nicht das Hirn wegpusten sollte. Ich kam ganz schnell auf zwei, drei Dutzend guter Gründe, aber ich war mir immer noch nicht sicher, ob ich mir noch viele weiterer solcher Gespräche zwischen Brandon und einem seiner »Bras« anhören konnte.

Dominique war da eine ganz andere Nummer. Dominique war eine hochklassige Professionelle, die vor zehn Tagen über Facebook in Brandons Leben getreten war. In der ersten Nacht schrieben sie sich zwei Stunden lang hin und her. Seitdem hatten sie dreimal geskypt. Dominique war vollständig bekleidet geblieben, hatte aber in aller Ausführlichkeit beschrieben, was wohl passieren würde, falls sie sich (a) dazu herablassen würde, mit ihm zu schlafen, und (b) er mit der erklecklichen Summe Bares ankäme, die notwendig sei, damit es dazu käme. Vor zwei Tagen hatten sie Telefonnummern ausgetauscht. Und siehe da, keine dreißig Sekunden nachdem er und sein Bra aufgelegt hatten, rief sie an. Brandon ging dran und eröffnete das Gespräch folgendermaßen:

BRANDON Ich höre.

(Wirklich. Und die Leute riefen ihn tatsächlich wieder an.)

DOMINIQUE Hi.

BRANDON Oh, hi. Shit. Hi! Bist du in der Gegend?

DOMINIQUE Bald.

BRANDON Na, dann komm vorbei.

DOMINIQUE Wir haben geskypt, schon vergessen? Ich würde nicht mal mit dir schlafen, wenn du einen Schutzanzug tragen würdest.

BRANDON Ach, du denkst also darüber nach, mit mir zu schlafen. Mir ist noch nie eine Nutte begegnet, die darüber entscheidet, mit wem sie es treibt.

DOMINIQUE Ist dir schon mal eine begegnet, die so aussieht wie ich?

BRANDON Nein. Und du bist fast so alt wie meine Mom. Trotzdem. Shit. Du bist die heißeste Schnecke, die ich je –

DOMINIQUE Wie süß. Und um eins klarzustellen: Ich bin keine Nutte. Ich biete Dienstleistungen für fleischliche Gelüste an.

BRANDON Ich weiß nicht mal, was das heißen soll.

DOMINIQUE Das überrascht mich nicht im Geringsten. Und jetzt mach einen Schuldschein zu Geld oder einen Scheck oder was immer du so hast, und triff dich mit mir.

BRANDON Wann?

DOMINIQUE Jetzt.

BRANDON Jetzt gleich?

DOMINIQUE Jetzt gleich. Ich bin heute Nachmittag in der Stadt, und nur heute Nachmittag. Ich gehe in kein Hotel, du kennst also besser einen anderen Ort, und ich warte nicht lange.

BRANDON Und was ist mit einem richtig guten Hotel?

DOMINIQUE Ich lege jetzt auf.

BRANDON Das tust du nicht –

Sie legte auf.

Brandon fluchte. Er warf seine Fernbedienung gegen die Wand und trat gegen etwas. »Die einzige überteuerte Nutte, die du je kriegen wirst? Weißt du was, Bra? Du kannst zehn von der Sorte haben. Und Koks. Flieg nach Vegas.«

Ja, er nannte sich tatsächlich selbst »Bra«.

Das Telefon klingelte. Er musste es zusammen mit der Fernbedienung weggeworfen haben, denn es klingelte in einiger Entfernung, und ich hörte, wie er durchs Zimmer stolperte. Bis er es gefunden hatte, hatte es aufgehört zu klingeln.

»Mist!« Ein lauter Schrei. Mit offenem Seitenfenster hätte ich ihn vom Wagen aus hören können.

Nach weiteren dreißig Sekunden betete er.

»Hör mal, Bra, ich weiß, ich hab Mist gebaut, aber wenn du sie dazu bringst, noch mal anzurufen, dann verspreche ich dir was. Ich gehe in die Kirche und lege eine fette Ladung grüner Scheine in diese Körbe. Und ich bessere mich. Sorg einfach nur dafür, dass sie anruft, Bra.«

Ja, er nannte auch Gott »Bra«.

Zweimal.

Sein Handy hatte kaum einen Ton von sich gegeben, da war er auch schon dran. »Ja?«

»Du hast eine einzige Chance.«

»Ich weiß.«

»Gib mir eine Adresse.«

»Shit. Ich …«

»Okay, ich lege auf.«

»773 Marlborough Street, zwischen Dartmouth und Exeter.«

»Welche Wohnung?«

»Keine. Mir gehört das ganze Ding.«

»Ich bin in neunzig Minuten dort.«

»So schnell kriege ich hier kein Taxi, außerdem ist gleich Rushhour.«

»Dann lern fliegen. Neunzig Minuten. Einundneunzig? Und Tschüss.«

Es handelte sich um einen Aston Martin DB9, Baujahr 2009. Verkaufspreis zweihunderttausend Dollar. Brandon holte ihn aus der Garage zwei Häuser weiter, und ich kontrollierte die Liste auf dem Sitz neben mir. Ich machte auch fünf Fotos von ihm hinterm Steuer, während er auf eine Lücke im Verkehr wartete.

Er gab Gas, als würde er mit einer Rakete zur Milchstraße fliegen, aber ich machte mir gar nicht erst die Mühe, ihn zu verfolgen. So wie er links und rechts durch den Verkehr schlängelte, hätte selbst jemand mit dem Verstand eines Hackbratens, also wie Brandon, gemerkt, dass ich ihn verfolgte. Aber das musste ich ja nicht – ich wusste, wohin er fuhr, und ich kannte eine Abkürzung.

Brandon traf neunundachtzig Minuten nach dem Anruf dort ein. Er rannte die Stufen hinauf, schloss auf, und ich bannte alles auf Film. Er rannte die Treppe hinauf, und ich betrat hinter ihm das Haus. Ich war keine fünf Meter von ihm entfernt, aber er war derart aufgedreht, dass er mich ein paar Minuten lang überhaupt nicht bemerkte. Als er in der Küche im ersten Stock den Kühlschrank öffnete, drehte er sich um, als ich mit der Spiegelreflexkamera ein paar Fotos machte, und er stolperte rückwärts gegen das große Fenster.

»Wer zum Henker sind Sie?«

»Ist doch egal«, antwortete ich.

»Paparazzi?«

»Warum würden sich Paparazzi auch nur eine Sekunde für dich interessieren?«

Ich machte noch ein paar Fotos.

Er lehnte sich zurück und sah mich von oben bis unten an. Er schob die Angst beiseite, dass ein Fremder in seiner Küche stand, und ging zu Drohungen über. »Du bist nicht sonderlich groß.« Er hielt seinen Surferkopf schräg. »Ich könnte deinen traurigen Hintern achtkantig aus dem Haus befördern.«

»Nein, ich bin nicht sonderlich groß«, pflichtete ich ihm bei, »aber du schaffst es ganz sicher nicht, meinen Hintern irgendwohin zu befördern.« Ich ließ die Kamera sinken. »Ernsthaft. Schau mir nur in die Augen.«

Das tat er.

»Verstehst du, was ich meine?«

Er nickte leicht.

Ich hängte mir die Kamera über die Schulter und winkte ihm. »Außerdem bin ich eh schon weg. Also, viel Spaß, und versuch mal, nicht noch weitere Menschen zu verletzen.«

»Was hast du mit den Fotos vor?«

Ich sagte die Worte, die mir das Herz brachen. »Eigentlich nichts.«

Er schien verwirrt, aber das war wohl ein normaler Geisteszustand bei ihm. »Du arbeitest für die Mayles, richtig?«

Mein Herz brach noch ein kleines Stückchen mehr. »Nein. Das tue ich nicht.« Ich seufzte. »Ich arbeite für Duhamel-Standiford.«

»Eine Anwaltskanzlei?«

Ich schüttelte den Kopf. »Überwachung. Eine Detektei.«

Er starrte mich mit offenem Mund und zusammengekniffenen Augen an.

»Deine Eltern haben uns angeheuert, du Blödmann. Sie nehmen an, dass du irgendwann wieder etwas Dämliches anstellst, weil du, nun ja, weil du dämlich bist. Dieser kleine Zwischenfall heute sollte all ihre Befürchtungen bestätigen.«

»Ich bin nicht dämlich«, entgegnete er. »Ich bin aufs Boston College gegangen.«

Anstelle von einem Dutzend schlagfertiger Antworten durchfuhr mich nur ein Schauer der Erschöpfung.

Das hier, das war mein Leben in diesen Tagen.

Ich verließ die Küche. »Na, viel Glück, Brandon.« Auf halbem Weg die Treppe hinunter blieb ich stehen. »Ach, übrigens, Dominique kommt nicht.« Ich drehte mich nach oben um und stützte den Ellbogen auf den Handlauf. »Und sie heißt auch nicht Dominique.«

Seine Flipflops machten nasse Kussgeräusche auf den Dielen, und er erschien in der Tür über mir. »Woher weißt du das?«

»Weil sie für mich arbeitet, du Blödmann.«

2

Nachdem ich bei Brandon weggegangen war, traf ich mich mit Dominique im Neptune Oyster im North End.

Ich setzte mich, und sie sagte: »Das hat Spaß gemacht«, und ihre Pupillen waren ein wenig größer als sonst. »Erzähl mir alles, was passiert ist, als du zu seinem Haus gekommen bist.«

»Können wir erst was bestellen?«

»Getränke sind schon unterwegs. Also los.«

Ich berichtete ihr. Unsere Getränke kamen, wir nahmen uns einen Augenblick Zeit für die Speisekarte und bestellten Lobster Rolls. Dominique trank ein leichtes Bier. Ich trank Mineralwasser. Ich ermahnte mich, dass dies besser für mich sei, vor allem am Nachmittag. Doch andererseits kam ich mir immer noch wie ein Verräter vor. Was ich verraten hatte, war mir nicht ganz klar, aber es fühlte sich nun mal so an.

Als ich die Geschichte meiner Begegnung mit Brandon mit seinen Flipflops beendet hatte, klatschte Dominique in die Hände und sagte: »Hast du ihn wirklich Blödmann genannt?«

»Und noch ein paar andere Dinge. Die meisten nicht sonderlich schmeichelhaft.«

Unsere Lobster Rolls wurden serviert, ich zog mein Jackett aus, faltete es zusammen und legte es über die Lehne des Stuhls links von mir.

»Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen«, sagte Dominique. »Du in Schale.«

»Tja, ist nicht mehr so wie früher.« Ich biss in das Brötchen. Vielleicht die beste Lobster Roll in ganz Boston und damit womöglich die beste Lobster Roll auf der Welt. »Dabei ist die Kostümierung eigentlich nicht das Schwierigste. Es sind die Haare.«

»Ist aber ein netter Anzug.« Sie berührte den Ärmel. »Sehr nett.« Sie biss in ihr Brötchen und begutachtete mich. »Und eine nette Krawatte. Hat deine Mama die ausgesucht?«

»Meine Frau, um ehrlich zu sein.«

»Ach ja, du bist ja verheiratet«, meinte sie. »Wie schade.«

»Wieso?«

»Na ja, vielleicht nicht für dich.«

»Oder meine Frau.«

»Oder deine Frau«, räumte sie ein. »Aber es gibt noch ein paar von uns, die sich daran erinnern, als du noch ein erheblich, ähm, ausgelassenerer Patrick warst. Erinnerst du dich auch noch?«

»Ja.«

»Und?«

»Es macht erheblich mehr Spaß, sich an die Zeit zu erinnern, als sie zu durchleben.«

»Ich weiß nicht.« Sie hob eine Augenbraue und trank einen Schluck Bier. »Ich hatte das Gefühl, dass du sie bestens durchlebt hast.«

Ich trank Wasser. Na ja, ich leerte das Glas. Ich schenkte aus der überteuerten blauen Flasche nach, die die Bedienung auf dem Tisch zurückgelassen hatte. Nicht zum ersten Mal fragte ich mich, warum es gesellschaftlich akzeptiert war, eine Flasche Wasser oder Wein auf dem Tisch stehen zu haben, aber nicht eine Flasche Whiskey oder Gin.

»Im Zeitschinden bist du nicht sehr bewandert«, sagte sie.

»Ich wusste nicht, dass ich Zeit schinde.«

»Glaub mir, das tust du.«

Schon merkwürdig, wie schnell eine schöne Frau den Verstand eines Mannes in Staubflusen verwandeln kann. Einfach nur, weil sie eine schöne Frau ist.

Ich griff in die Innentasche meines Jacketts, zog einen Umschlag heraus und reichte ihn ihr über den Tisch. »Dein Honorar. Duhamel-Standiford haben bereits die Steuern abgezogen.«

»Wie rücksichtsvoll von ihnen.« Sie steckte den Umschlag in die Tasche.

»Ich weiß nicht, ob das rücksichtsvoll ist. Aber sie sind ziemliche Paragrafenreiter.«

»Und das warst du nie«, sagte sie.

»Die Dinge ändern sich.«

Sie dachte darüber nach, und ihre dunklen Augen wurden dunkler und trauriger. Dann hellte sich ihr Gesicht auf. Sie zog den Scheck wieder heraus. Sie legte ihn auf den Tisch zwischen uns. »Ich hab eine Idee.«

»Nein, hast du nicht.«

»Doch, doch. Lass uns eine Münze werfen. Kopf – du bezahlst für das Essen.«

»Das tue ich bereits.«

»Zahl …« Sie tippte mit einem Fingernagel gegen ihr Pilsglas. »Zahl – ich löse diesen Scheck ein, wir gehen rüber zum Millennium, nehmen uns ein Zimmer und strapazieren den restlichen Nachmittag die Formbeständigkeit der Boxspringmatratze.«

Ich trank noch einen Schluck Wasser. »Ich habe keine Münze.«

Sie runzelte die Stirn. »Ich auch nicht.«

»Tja, dann.«

»Entschuldigung«, sagte sie zu unserem Kellner. »Könnten Sie uns einen Vierteldollar leihen? Sie kriegen ihn sofort zurück.«

Der Kellner gab ihr die Münze, und seine Finger zitterten leicht wegen einer Frau, die fast doppelt so alt war wie er. Aber einen Mann gleich welchen Alters verunsichern, das konnte Dominique prima.

Der Kellner ging davon, und Dominique sagte: »Er ist irgendwie nett.«

»Für einen Stoppelhopser.«

»Na, na, na.« Sie legte die Münze auf den Daumennagel und ließ den Daumen an der Spitze des Zeigefingers schnalzen. »Sag an.«

»Ich spiele nicht«, entgegnete ich.

»Komm schon. Sag an.«

»Ich muss zurück zur Arbeit.«

»Mach blau. Die merken das eh nicht.«

»Ich merke es aber.«

»Integrität«, meinte sie. »Wie überbewertet.«

Sie ließ den Daumen schnicken, der Vierteldollar flog gen Decke und fiel wieder auf den Tisch. Er landete auf dem Scheck auf halber Strecke zwischen meinem Wasser und ihrem Bier.

Kopf.

»Mist«, sagte sie.

Als der Kellner wieder vorbeikam, gab ich ihm die Münze zurück und bat um die Rechnung. Wir sprachen kein Wort, während er alles zusammenzählte. Dominique trank ihr Bier aus, ich mein Wasser. Der Kellner zog meine Kreditkarte durch, ich rechnete im Kopf ein gutes Trinkgeld aus. Als er wieder zurückkam, gab ich ihm den unterschriebenen Beleg.

Ich sah über den Tisch hinweg in große, mandelförmige Augen. Sie hatte die Lippen geöffnet; wenn man wusste, wo man schauen musste, konnte man eine kleine abgesplitterte Ecke an ihrem oberen linken Schneidezahn erkennen.

»Machen wir es trotzdem«, sagte ich.

»Das Zimmer.«

»Ja.«

»Die Boxspringmatratze.«

»Sì.«

»Laken, die so zerknüllt sind, dass man sie nie wieder gebügelt kriegt.«

»Wollen wir die Latte mal nicht zu hoch hängen.«

Sie klappte ihr Handy auf und rief das Hotel an. Nach einem Augenblick sagte sie zu mir: »Sie haben ein Zimmer.«

»Nimm es.«

»Das ist so was von dekadent.«

»Das war deine Idee.«

Dann sprach meine Frau ins Handy: »Wir nehmen es, wenn es jetzt frei ist.« Sie warf mir erneut einen schwindelerregenden Blick zu, so als seien wir sechzehn und würden uns das Auto ihres Vaters leihen, ohne es ihm zu sagen. Sie drehte das Kinn zum Handy zurück. »Auf den Namen Kenzie.« Sie buchstabierte ihn. »Ja. K wie Känguru. Vorname Angie.«

Auf dem Zimmer fragte ich: »Soll ich dich Angie nennen? Oder Dominique?«

»Die Frage ist doch, welcher Name ist dir lieber?«

»Ich mag beide.«

»Dann nimm beide.«

»He.«

»Ja?«

»Wie können wir denn die Laken zerwühlen, wenn wir hier drüben an der Kommode rumstehen?«

»Da bin ich überfragt.«

»Bist du.«

Nachdem wir zu dem weit entfernten Verkehrslärm der Rushhour zehn Stockwerke tiefer gedöst hatten, stützte sich Angie auf den Ellbogen und sagte: »Das war Wahnsinn.«

»Das war es.«

»Können wir uns das leisten?«

Sie wusste die Antwort darauf, aber ich gab sie ihr trotzdem: »Wahrscheinlich nicht.«

»Mist.« Sie sah hinunter auf die fein gewebten weißen Laken.

Ich berührte sie an der Schulter. »Ab und zu sollten wir auch mal ein wenig leben. D-S haben mir so gut wie versichert, dass sie mich nach diesem Job fest anheuern werden.«

Sie sah mich an und schaute dann wieder auf die Laken. »›So gut wie‹ ist aber nichts Schriftliches.«

»Ich weiß.«

»Sie halten dir diese verfluchte Festanstellung schon …«

»Ich weiß.«

»… zu lang vor die Nase. Das ist nicht recht.«

»Das weiß ich doch. Aber was soll ich denn machen?«

Sie schaute finster. »Und was, wenn sie kein richtiges Angebot machen?«

Ich zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung.«

»Wir sind fast pleite.«

»Ich weiß.«

»Und die Versicherung ist bald fällig.«

»Ich weiß.«

»Kannst du auch noch was anderes sagen als ›ich weiß‹?«

Ich bemerkte, dass ich die Zähne so fest zusammenbiss, dass sie bald rausbrechen würden. »Ich stehe das nur durch, Angie, ich übernehme Jobs, die ich nicht mag, für eine Firma, in die ich nicht sonderlich verknallt bin, nur um schließlich fest angeheuert zu werden, damit wir die Versicherung bezahlen können, die Vergünstigungen kassieren und bezahlten Urlaub kriegen. Ich mag das genauso wenig wie du, aber bis du mit der Schule fertig bist und wieder arbeiten kannst, weiß ich nicht, was ich sonst tun oder auch nur sagen könnte, um irgendetwas zu ändern.«

Wir holten beide tief Luft, mit erhitzten Gesichtern, und die Wände rückten ein wenig zu eng aneinander.

»Ich mein ja nur«, sagte sie leise.

Ich sah für eine Minute zum Fenster hinaus, spürte, wie all die schwarze Angst und der Stress der letzten paar Jahre meinen Schädel ausfüllten und mein Herz rasen ließen.

Schließlich sagte ich: »Also, Folgendes ist wohl die beste Möglichkeit, die ich sehe. Wenn D-S mir weiter die Karotte vor der Nase baumeln lassen, dann, ja dann werden wir überlegen müssen, was ich mache. Hoffen wir, sie tun es nicht.«

»Okay«, sagte Angie, zusammen mit einem langen, langsamen Ausatmen.

»Betrachte es mal so«, sagte ich, »unsere Schulden sind so hoch, und wir sind finanziell derart am Arsch, dass das Extrageld, das wir gerade für das Hotelzimmer verpulvert haben, da gar nicht weiter aufgefallen wäre.«

Sie klopfte mir leicht mit dem Finger auf die Brust. »Echt süß von dir, das zu sagen.«

»Ich bin nun mal ein Teufelskerl. Hast du das nicht gewusst?«

»Doch.« Sie legte ein Bein über meins.

»Pah!«, machte ich.

Draußen wurde das Gehupe immer drängender. Ich stellte mir den stockenden Verkehr vor. Nichts rührte sich, nichts machte auch nur den Eindruck, es könnte sich was rühren.

»Entweder gehen wir jetzt«, sagte ich, »oder wir gehen in einer Stunde. Zu Hause kommen wir um dieselbe Zeit an.«

»Und was hast du im Sinn?«

»Schandbare, schandbare Dinge.«

Sie rollte sich auf mich. »Die Babysitterin ist bis halb acht da.«

»Reichlich Zeit.«

Sie senkte den Kopf, bis sich unsere Köpfe berührten. Ich küsste sie. Die Art von Kuss, die wir vor ein paar Jahren für selbstverständlich erachtet hatten – ausgiebig und ohne jede Eile. Als wir uns voneinander lösten, holte Angie tief Luft, kam wieder näher, und wir küssten uns erneut.

»Noch ein paar Dutzend davon …«, meinte Angie.

»Okay.«

»Und dann noch etwas von dem Zeug, was wir vor einer Stunde probiert haben …«

»Das war interessant, nicht?«

»Und dann eine lange, heiße Dusche …«

»Ich bin dabei.«

»Und dann nach Hause zu unserer Tochter.«

»Abgemacht.«

3

Am nächsten Morgen um drei klingelte das Telefon.

»Erinnern Sie sich noch an mich?«, fragte eine Frauenstimme.

»Was?« Ich war noch im Halbschlaf. Ich sah aufs Display: eine Privatnummer.

»Sie haben sie schon einmal gefunden. Finden Sie sie noch mal.«

»Wer spricht denn da?«

Ihre Wörter schlierten durch die Leitung. »Das sind Sie mir schuldig.«

»Schlafen Sie Ihren Rausch aus«, sagte ich. »Ich lege jetzt auf.«

»Das sind Sie mir schuldig.« Sie legte auf.

Am Morgen fragte ich mich, ob ich den Anruf nur geträumt hatte. Wenn nicht, wusste ich schon nicht mehr genau, ob es letzte Nacht gewesen war oder in der Nacht davor. Bis morgen, nahm ich an, würde ich die ganze Angelegenheit wieder vergessen haben. Auf dem Weg zur U-Bahn trank ich unter einem tief hängenden lehmfarbenen Himmel und zerlumpten Wolken meinen Kaffee von Dunkin’ Donuts. Trockenes graues Laub wehte durch den Rinnstein und wartete darauf, im ersten Schnee zu versteinern. Die Bäume entlang der Crescent Avenue waren kahl, der kalte Wind vom Meer suchte nach den Öffnungen in meiner Kleidung. Zwischen dem Ende der Crescent Avenue und dem Hafen befand sich die U-Bahn-Station JFK/UMass, dahinter der Parkplatz. Die Treppe, die zur Bahnstation hinaufführte, war bereits voller Pendler.

Ich konnte den Blick nicht abwenden von dem Gesicht, das jetzt oben an der Treppe auftauchte. Ein Gesicht, von dem ich gehofft hatte, es niemals wiederzusehen. Das müde, abgekämpfte Antlitz einer Frau, die man übergangen hatte, als im Leben das Glück ausgeteilt worden war. Ich kam näher, sie bemühte sich zögernd um ein Lächeln und hob die Hand.

Beatrice McCready.

»Hi, Patrick.« Der Wind blies hier oben schärfer, und sie wehrte sich mit einer dünnen Jeansjacke dagegen, deren Kragen sie bis an die Ohrläppchen hochzog.

»Hi, Beatrice.«

»Tut mir leid wegen des Anrufs letzte Nacht. Ich …« Sie zuckte hilflos mit den Schultern und schaute sich für einen Augenblick unter den Pendlern um.

»Schon gut.«

Die Menschen, die auf die Drehkreuze zu hasteten, rempelten uns an. Beatrice und ich traten beiseite und standen vor einer weißen Metallwand, auf die groß der U-Bahn-Plan gemalt worden war.

»Sie sehen gut aus«, sagte sie.

»Sie auch.«

»Nett von Ihnen, dass Sie lügen«, meinte sie.

»Hab ich nicht«, log ich.

Ich überschlug die Zahlen schnell im Kopf und schätzte sie auf etwa fünfzig. Heutzutage mochten fünfzig die neuen vierzig sein, in ihrem Falle waren es allerdings die neuen sechzig. Ihr ehemals erdbeerrotes Haar war weiß. Die Falten in ihrem Gesicht waren tief genug, um Schotter darin verschwinden zu lassen. Sie wirkte wie jemand, der sich an eine Wand aus Seife klammerte.

Vor langer Zeit – vor einem ganzen Leben – war ihre Nichte entführt worden. Ich hatte sie gefunden und in ein Zuhause zurückgebracht, das sie sich mit ihrer Mutter, Beas Schwägerin Helene, teilte, wenn Helene auch als Mutter nicht gerade ein Naturtalent war.

»Wie geht’s den Kindern?«

»Kinder?«, entgegnete sie. »Ich habe nur eins.«

Himmel. Ich kramte in meinem Gedächtnis. Ein Junge. Das wusste ich. Fünf oder sechs, ach Mist, vielleicht sieben damals. Mark. Nein, Matt. Nein, Martin. Ganz sicher Martin.

Ich dachte schon daran, mit dem Namen noch mal mein Glück zu versuchen, aber ich hatte die Pause schon zu lang werden lassen.

»Matt«, sagte sie und musterte mich aufmerksam, »ist jetzt achtzehn. Er ist im Abschlussjahr an der Monument High School.«

Monument High war die Art von Schule, in der die Kinder beim Rechnen ihre Patronenhülsen zählten.

»Ach«, machte ich. »Gefällt’s ihm da?«

»Er ist … nun, unter den Umständen ist er, ähm, Sie wissen schon, er braucht manchmal ein wenig Führung, aber er hat sich besser entwickelt, als so manch anderes Kind es getan hätte.«

»Das ist toll.« Ich bedauerte die Worte, kaum dass sie meinen Mund verlassen hatten. Etwas Bescheuerteres, Dämlicheres hätte mir nicht einfallen können.

Ihre grünen Augen blitzten ganz kurz auf, so als wolle sie in aller Ausführlichkeit erklären, wie unfassbar toll ihr Leben gewesen sei, seit ich meine Hand dabei im Spiel gehabt hatte, ihren Mann ins Gefängnis zu bringen. Er hieß Lionel und war ein anständiger Kerl, der aus guten Gründen eine böse Sache gemacht und hilflos um sich geschlagen hatte, während um ihn herum ein Blutbad stattfand. Ich hatte ihn sehr gemocht. Beißende Ironie im Fall Amanda McCready war es gewesen, dass ich die Bösen erheblich mehr gemocht hatte als die Guten. Beatrice hatte da eine Ausnahme gebildet. Amanda und sie waren die beiden einzigen Unschuldigen in diesem ganzen Riesenschlamassel gewesen.

Sie starrte mich an, als würde sie hinter dem Ich, das ich vorgab zu sein, nach einem anderen Ich suchen. Einem würdigeren, authentischeren Ich.

Eine Gruppe von Teenagern in Jacken mit großen aufgenähten Buchstaben kam durch die Drehkreuze – Schulsportler auf dem Weg zur Boston College High School, zehn Minuten zu Fuß den Morrissey Boulevard entlang.

»Amanda war damals vier, als Sie sie gefunden haben«, sagte Bea.

»Ja.«

»Jetzt ist sie sechzehn. Fast siebzehn.« Sie reckte das Kinn in Richtung der Sportler, die die Treppe hinunter zum Morrissey Boulevard gingen. »In deren Alter.«

Das versetzte mir einen Stich. Irgendwie hatte ich vor der Tatsache die Augen verschlossen, dass Amanda McCready älter geworden war. Dass sie nicht mehr die Vierjährige war, die ich das letzte Mal in der Wohnung ihrer Mutter gesehen hatte, wie sie eine Hundefutterwerbung im Fernsehen glotzte.

»Sechzehn«, sagte ich.

»Ist es zu fassen?« Beatrice lächelte. »Wo ist sie nur hin, die Zeit?«

»Im Benzintank von jemand anderem verschwunden.«

»Wie wahr.«

Eine weitere Gruppe von Sportlern und ein paar lernbegierig wirkende Kinder kamen auf uns zu.

»Sie sagten am Telefon, sie sei wieder verschwunden.«

»Ja.«

»Weggelaufen?«

»Bei Helene als Mutter würde ich das nicht ausschließen.«

»Gibt es irgendeinen Grund zu der Annahme, dass es, nun ja, etwas Schlimmeres sein könnte?«

»Zum Beispiel, dass Helene nicht zugeben will, dass Amanda verschwunden ist.«

»Haben Sie die Polizei gerufen?«

Sie nickte. »Natürlich. Sie fragten Helene nach ihr. Helene meinte, Amanda gehe es bestens. Die Polizei beließ es dabei.«

»Und warum würde sie es dabei belassen?«

»Warum? Nun, es waren Angestellte der Stadt gewesen, die Amanda 1998 entführt haben. Helenes Anwalt verklagte die Polizei, ihre Gewerkschaft und die Stadt. Er hat drei Millionen herausgeschlagen. Eine Million hat er sich eingesteckt, und zwei Millionen sind in einen Fonds für Amanda geflossen. Die Polizei hat Angst vor Helene, Amanda, der ganzen Sache. Wenn Helene ihnen in die Augen schaut und sagt: ›Meinem Kind geht’s gut, Sie können verschwinden‹, dann raten Sie mal, was die tun.«

»Haben Sie mit den Medien gesprochen?«

»Sicher«, sagte sie. »Die wollen auch nicht daran rühren.«

»Warum denn nicht?«

Sie zuckte mit den Schultern. »Gibt wohl Wichtigeres, nehme ich an.«

Das ergab keinen Sinn. Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, worum es ging, aber irgendetwas verriet sie mir nicht.

»Und was glauben Sie, kann ich da tun, Beatrice?«

»Keine Ahnung«, antwortete sie. »Was können Sie denn tun?«

Die sanfter werdende Brise bewegte ihr weißes Haar. Es gab nicht den geringsten Zweifel: Sie gab mir die Schuld dafür, dass ihr Mann angeschossen worden war und noch im Krankenhausbett wegen einer ganzen Latte an Verbrechen unter Anklage gestellt worden war. Er hatte das Haus verlassen, um mich in einer Bar in South Boston zu treffen. Von dort war er ins Krankenhaus gekommen. Von dort ins Gefängnis. Er hatte eines Donnerstag nachmittags das Haus verlassen und war nie zurückgekehrt.

Beatrice sah mich weiter so an, wie mich die Nonnen in der Mittelschule angeschaut hatten. Ich hatte das damals nicht gemocht, ich mochte es jetzt auch nicht.

»Beatrice«, sagte ich. »Es tut mir wirklich leid, dass Ihr Mann seine Nichte entführt hat, weil er seine Schwester für eine schlechte Mutter gehalten hat.«

»Gehalten?«

»Aber er hat sie nun mal tatsächlich entführt.«

»Zu ihrem Besten.«

»Okay. Wir sollen es also zulassen, dass jeder darüber entscheiden darf, was gut für ein Kind ist, das nicht das eigene ist. Warum auch nicht? Jedes Kind mit einem beschissenen Elternteil, bitte an der nächsten U-Bahn-Station anstellen. Wir bringen euch alle nach Wonkaville, dort lebt ihr glücklich und zufrieden bis an euer Lebensende.«

»Sind Sie fertig?«

»Noch lange nicht.« Ich spürte, wie die Wut in mir hochkam, die mit jedem Jahr näher an die Oberfläche drang. »Ich habe mir im Laufe der Jahre eine Menge Mist anhören müssen, nur weil ich bei Amanda meinen Job gemacht habe. Dafür bin ich angeheuert worden, Beatrice, also habe ich es getan.«

»Armer Kerl«, sagte sie. »So missverstanden.«

»Sie haben mich dafür angeheuert. Sie sagten: ›Finden Sie meine Nichte.‹ Und ich habe sie gefunden. Wenn Sie also die nächsten zehn Jahre die Stirn runzeln und mir die Schuld geben wollen, nur zu. Ich habe meinen Job erledigt.«

»Wobei eine ganze Reihe Menschen verletzt wurden.«

»Ich habe sie nicht verletzt. Ich habe nur Amanda gefunden und zurückgebracht.«

»So leben Sie also damit?«

Ich lehnte mich an die Wand und stieß Luft und Enttäuschung aus. Ich griff in die Manteltasche und zog meine Charlie Card hervor, um durchs Drehkreuz zu gehen. »Ich muss zur Arbeit, Bea. Hab mich gefreut, Sie zu sehen. Tut mir leid, dass ich nicht helfen kann.«

»Geht es um Geld?«, fragte sie.

»Was?«

»Ich weiß, wir haben die Rechnung von damals nie bezahlt, aber –«

»Was? Nein«, unterbrach ich sie. »Mit Geld hat das nichts zu tun.«

»Womit dann?«

»Hören Sie«, sagte ich, so ruhig ich konnte, »ich leide wie jeder andere unter der Wirtschaftskrise. Es geht nicht um Geld, nein, aber ich kann es mir auch nicht leisten, einen Job anzunehmen, der sich nicht auszahlt. Und ich bin auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch mit jemandem, der mir vielleicht eine Festanstellung gibt, ich nehme also sowieso keine Nebenjobs an. Verstehen Sie?«

»Helene hat einen Freund«, sagte Bea. »Ihr Neuer war natürlich im Gefängnis. Raten Sie mal, weswegen.«

Ich schüttelte frustriert den Kopf und versuchte abzuwinken.

»Sexualstraftaten.«

Vor zwölf Jahren war Amanda McCready von ihrem Onkel Lionel und ein paar fehlgeleiteten Polizisten entführt worden, denen es nicht darum ging, Lösegeld zu erpressen oder ihr etwas anzutun. Sie wollten dem Kind ein Zuhause geben, mit einer Mutter, die nicht trank, als hätte sie Aktien in London Gin, oder ihre Freunde aus dem Sex-Freaks-Shopping-Kanal bezog. Als ich Amanda fand, lebte sie bei einem Paar, das sie liebte. Sie waren entschlossen gewesen, ihr Gesundheit, Stabilität und Glück zu geben. Stattdessen waren sie im Gefängnis gelandet, und Amanda war in Helenes Heim zurückgekehrt.

»Sie sind etwas schuldig, Patrick.«

»Was?«

»Ich sagte, Sie sind etwas schuldig.«

Und wieder spürte ich diese Wut, ein Tick-Tick, das sich in einen Trommelwirbel verwandelte. Ich hatte das Richtige getan. Ich wusste es. Ich hatte keinerlei Zweifel. Anstelle der Zweifel war allerdings diese Wut getreten – finster, unlogisch und von Tag zu Tag stärker, seit zwölf Jahren. Ich schob die Hände in die Hosentaschen, damit ich nicht auf die weiße Wand mit dem U-Bahn-Plan eindrosch. »Ich bin niemandem was schuldig. Ich bin Ihnen nichts schuldig, ich bin Helene nichts schuldig, und ich bin Lionel nichts schuldig.«

»Und was ist mit Amanda? Glauben Sie nicht, dass Sie ihr was schuldig sind?« Sie hielt Daumen und Zeigefinger um Haaresbreite voneinander entfernt. »Nur ein kleines bisschen?«

»Nein«, entgegnete ich. »Machen Sie es gut, Bea.« Ich ging auf das Drehkreuz zu.

»Sie haben nicht nach ihm gefragt.«

Ich blieb stehen und vergrub die Hände in den Hosentaschen. Ich seufzte. Ich drehte mich zu ihr um.

Sie wechselte ihr Gewicht vom linken auf den rechten Fuß. »Lionel. Er hätte schon längst wieder draußen sein müssen, wissen Sie, so ein durchschnittlicher Kerl wie er. Als wir auf schuldig plädierten, meinte der Anwalt, er würde zwölf Jahre bekommen, aber nur sechs absitzen. Nun, so lautete das Urteil. Das entsprach schon mal der Wahrheit.« Sie tat einen Schritt auf mich zu, blieb stehen und machte zwei Schritte zurück. Die Menschen strömten zwischen uns hindurch, ein paar warfen uns böse Blicke zu. »Er wird dort drin häufig verprügelt. Und noch Schlimmeres, aber darüber spricht er nicht. Für solch einen Ort ist er nicht geschaffen. Dafür ist er viel zu lieb.« Sie tat einen weiteren Schritt zurück. »Er ist in eine Schlägerei geraten, irgendein Kerl wollte ihm irgendetwas wegnehmen, das mein Mann nicht hergeben wollte. Aber Lionel ist ein großer Kerl, und er hat dem Typen wehgetan. Jetzt muss er also die ganzen zwölf Jahre absitzen, und er hat es fast geschafft. Und nun faseln die was von neuen Anklagen, wenn er die anderen nicht verpfeift. Er soll der Bundespolizei gegen eine Gang helfen, die Drogen und alles Mögliche einschmuggelt. Wenn Lionel ihnen nicht hilft, sagen sie, werden sie an seiner Haftzeit drehen. Und wir dachten, er kommt nach sechs Jahren raus.« Ihre Lippen blieben irgendwo zwischen einem gebrochenen Lächeln und hoffnungslosem Zorn hängen. »Manchmal weiß ich einfach nicht mehr weiter, verstehen Sie?«

Ich konnte mich nirgendwo verstecken. Ich hielt ihrem Blick so lange wie möglich stand, doch schließlich wich ich ihm aus und schaute auf den schwarzen Gummiboden hinunter.

Wieder ging eine Gruppe von Schülern hinter ihr vorbei. Sie lachten über irgendetwas und bemerkten uns gar nicht. Beatrice schaute ihnen nach, und die Fröhlichkeit dieser jungen Menschen ließ sie schrumpfen. Sie wirkte so leicht, als könnte der Wind sie die Treppe hinunterwerfen.

Ich streckte die Hände aus. »Ich bin nicht mehr freiberuflich.«

Sie nickte in Richtung meiner Ringhand. »Sie sind verheiratet, hm?«

»Ja.« Ich ging einen Schritt auf sie zu. »Bea, hören Sie …«

Sie hob abwehrend die Hand. »Kinder?«

Ich blieb stehen und sagte nichts. Ich fand plötzlich die Worte nicht mehr.

»Sie brauchen nicht zu antworten. Tut mir leid. Wirklich. Es war dumm von mir hierherzukommen. Ich dachte nur, ach, ich weiß nicht, ich dachte …« Sie schaute kurz nach rechts. »Sie sind sicher gut darin, wette ich.«

»Hm?«

»Ich wette, Sie sind ein richtig guter Vater.« Sie warf mir ein verknittertes Lächeln zu. »Das habe ich mir immer schon gedacht.«

Sie schloss sich der Menge an, die die U-Bahn-Station verließ, und verschwand aus meinem Blickfeld. Ich ging durch das Drehkreuz und die Treppe hinunter zum Bahnsteig. Von dort aus konnte ich den Parkplatz sehen, der zum Morrissey Boulevard führte. Einen Augenblick lang erkannte ich Bea in der Menge, aber nur kurz. Dann verlor ich sie.

4

Mein Arbeitsweg war nur drei Stationen auf der Red Line. Trotzdem können vier Haltestellen einen Anzug ziemlich verknittern, wenn man mit Hundert weiteren Personen in einer fahrenden Blechbüchse steckt. Ich stieg an der South Station aus und schüttelte Arme und Beine in dem vergeblichen Versuch, Anzug und Mantel wieder Glanz zu verleihen, dann ging ich zum Two International Place, einem Wolkenkratzer, der so glatt und herzlos war wie ein Eispickel. Dort befanden sich im siebenundzwanzigsten Stockwerk die Büros von Duhamel-Standiford Global.

Duhamel-Standiford twitterten nicht. Sie schrieben keinen Blog und tauchten auch nicht bei Google auf, wenn jemand nach »Privatdetektei Boston« suchte. Man fand sie nicht in den Gelben Seiten, nicht auf der Rückseite des Magazins Sicherheit und Sie, und sie flehten auch nicht um zwei Uhr nachts zwischen Werbespots für Thighmaster 6000 und 888GALPALS um Aufträge. Die meisten in der Stadt hatten noch nie von ihnen gehört. Ihr Werbebudget betrug in jedem Quartal dasselbe: null.

Sie waren seit 170 Jahren im Geschäft.

Die Hälfte des siebenundzwanzigsten Stockwerks von Two International war von ihren Büros belegt. Die Fenster nach Osten gingen auf den Hafen hinaus. Die im Norden auf die City. Keins der Fenster hatte Jalousien. Alle Türen und Bürozellen waren aus Milchglas. Manchmal hätte man sich selbst im Hochsommer am liebsten einen Mantel angezogen. Die Beschriftung auf der gläsernen Eingangstür war kleiner als die Türklinke:

Duhamel-StandifordSuffolk County, MAGegr. 1840

Nachdem mich der Türsummer hereingelassen hatte, betrat ich ein großes Vorzimmer mit frostweißen Wänden. An den Wänden hingen Quadrate und Rechtecke aus Milchglas, keins davon breiter oder höher als dreißig Zentimeter, die meisten etwas kleiner. Es war unmöglich, in diesem Raum zu sitzen oder zu stehen, ohne sich beobachtet zu fühlen.

Hinter dem einzigen Tisch in diesem riesigen Vorzimmer saß ein Mann, der all jene überlebt hatte, die sich noch an eine Zeit hätten erinnern können, in der er nicht dort gesessen hatte. Er hieß Bertrand Wilbraham. Alter undefinierbar – verwitterte fünfundfünfzig oder rüstige achtzig. Seine Haut erinnerte mich an das braune Stück Seife, das mein Vater in seinem Kellerwaschraum liegen hatte, und abgesehen von zwei sehr schmalen und sehr schwarzen Augenbrauen war er kahlköpfig. Selbst um siebzehn Uhr hatte er keinen Bartschatten. Alle männlichen Angestellten und Auftragnehmer von Duhamel-Standiford mussten Anzug und Krawatte tragen. Welchen Stil besagte Anzug und Krawatte hatten, lag ganz bei einem selbst – Pastellfarben und geblümte Krawatten hätten sicher ein Stirnrunzeln ausgelöst –, nur das Hemd musste weiß sein. Reinweiß, keine Nadelstreifen, ganz gleich wie fein. Bertrand Wilbraham allerdings trug stets ein hellgraues Hemd. Anzüge und Krawatten wechselten fast ununterscheidbar von gediegenem Grau zu gediegenem Schwarz und gediegenem Marineblau, aber die allen Regeln widersprechenden grauen Hemden blieben stets dieselben, so als wollten sie sagen: Die Revolution wird unerbittlich.

Mr. Wilbraham schien mich nicht sonderlich zu mögen, aber ich tröstete mich damit, dass er niemanden sonderlich zu mögen schien. Kaum hatte er mich an jenem Morgen hereingelassen, als er einen kleinen pinkfarbenen Telefonnotizzettel von seinem makellosen Schreibtisch hob.

»Mr. Dent wünscht Sie in seinem Büro zu sprechen, sobald Sie eingetroffen sind.«

»Ich bin eingetroffen.«

»Ich habe es zur Kenntnis genommen.« Mr. Wilbraham öffnete die Finger. Das pinkfarbene Stück Papier fiel ihm aus der Hand und trudelte in den Papierkorb.

Er ließ mich mit dem Türsummer durch die nächste Tür, und ich durchquerte einen Flur mit taubengrauem Teppichboden. Auf halber Strecke befand sich ein Büro, das von freien Mitarbeitern benutzt wurde, wenn sie im Auftrag der Firma Büroarbeiten zu erledigen hatten. An diesem Morgen war es leer, was bedeutete, dass ich das Nutzungsrecht hatte. Ich trat ein und überließ mich kurz der Fantasie, dass dies bei Tagesende auf Dauer mein Büro wäre. Ich schlug mir den Gedanken aus dem Kopf und stellte meine Taschen auf den Tisch. In der Sporttasche befanden sich die Kamera und ein Großteil der Überwachungsgeräte von meinem Trescott-Job. In der Laptoptasche steckten ein Laptop und ein Foto meiner Tochter. Ich zog meine Waffe aus dem Holster und legte sie in die Schreibtischschublade. Dort würde sie bis zum Ende des Arbeitstages bleiben, denn ich trage so gern eine Waffe, wie ich Grünkohl mag.

Ich verließ die Glaszelle und ging den taubengrauen Flur entlang zu Jeremy Dents Büro. Dent war Vizepräsident der Abteilung Subunternehmer und der Erste, der mich vor zwei Jahren mit einem Auftrag betraut hatte. Davor war ich selbstständig gewesen. Ich hatte ein mietfreies Büro im Glockenturm der St. Bartholomew’s Church gehabt. Es handelte sich um ein durch und durch illegales Arrangement zwischen Father Drummond, dem Pastor, und mir. Als die Erzdiözese Boston die Zeche dafür zahlen musste, dass sie jahrzehntelang Kindesmissbrauch durch psychisch kranke Priester vertuscht hatte, schickte sie einen Gutachter zur St. Bartholomew. Daraufhin verschwand mein mietfreies Büro ebenso vollständig wie die Glocke, die mal im Glockenturm gehangen hatte, dies aber schon seit den Tagen der Präsidentschaft Carter nicht mehr tat.

Dent stammte aus einer langen Reihe von Soldaten und war in seiner Klasse an der Akademie West Point Dritter geworden. Daraufhin folgten Vietnam, US Army War College und ein schneller Aufstieg auf der Karriereleiter der Streitkräfte. Er übernahm in den Achtzigern das Kommando im Libanon, kam nach Hause und machte Schluss. Aus nie ganz bekannten Gründen stieg er mit sechsunddreißig und mit dem Rang eines Lieutenant Colonel aus. Er lief ein paar alten Familienfreunden in Boston über den Weg, von der Sorte, deren Vorfahren ihre Namen in die Kombüsenplanken der Mayflower geritzt hatten, und die erwähnten eine Firma, die in ihren Kreisen kaum jemand erwähnte, und auch nur dann, wenn es brenzlig wurde. Dort gäbe es einen Posten zu besetzen.

Fünfundzwanzig Jahre später war Dent Teilhaber der Firma. Er hatte ein weißes Haus im Kolonialstil in Dover und eine Sommerresidenz in Vineyard Haven. Er hatte eine wunderschöne Frau, einen Sohn mit kantigem Kinn, zwei gertenschlanke Töchter und vier Enkelkinder, die so aussahen, als würden sie nach der Schule für Abercrombie&Fitch posieren. Und doch trug er das, was ihn aus der Armee gejagt hatte, wie einen Nagel im Nacken. So charmant er auch war, man fühlte sich in seiner Gegenwart nie ganz wohl, wahrscheinlich, weil er sich selbst nicht wohlfühlte.

»Kommen Sie herein, Patrick«, sagte er, nachdem seine Sekretärin mich an der Tür abgeliefert hatte.

Ich trat ein und gab ihm die Hand. Das Custom House lugte über seine rechte Schulter; unter seinem linken Ellbogen ragte eine Startbahn des Logan Airport heraus.

»Setzen Sie sich, setzen Sie sich.«

Das tat ich, und Jeremy Dent lehnte sich zurück und schaute von seinem Sessel im Eckbüro eine Weile hinaus auf die Stadt. »Layton und Susan Trescott haben mich gestern Nacht angerufen. Sie meinten, Sie hätten sich um die Sache mit Brandon gekümmert. Hätten ihn dazu gezwungen, die Karten offenzulegen und all das.«

Ich nickte. »War nicht schwer.«

Er erhob ein Glas Wasser und trank darauf. »Sie denken darüber nach, ihn nach Europa zu schicken.«

»Das würde bei seinem Bewährungshelfer sicher gut ankommen.«

Dent runzelte seinem eigenen Spiegelbild gegenüber die Stirn. »Das habe ich auch gesagt. Und dabei ist seine Mutter Richterin. Sie schien ernsthaft überrascht zu sein. Erziehung, du meine Güte – eine Million Möglichkeiten, alles zu versauen, und nur drei, es richtig zu machen. Und das gilt für die Mütter. Als Vater hatte ich immer den Eindruck, ich könnte nur darauf hoffen, zum Eunuchen mit dem größten Sack aufzusteigen.« Er trank sein Glas aus und hob die Füße von der Tischkante. »Möchten Sie einen Saft oder so was? Ich kann keinen Kaffee mehr trinken.«

»Gern.«

Er ging zu der Bar unter dem Flachbildfernseher, nahm eine Flasche Cranberrysaft heraus und suchte nach Eis. Er brachte die Gläser herüber, stieß mit mir an, und wir beide tranken Saft aus schwerem Bleikristall. Er kehrte zu seinem Sessel zurück, legte die Füße auf den Tisch und schaute auf die Stadt hinaus.

»Nun fragen Sie sich wahrscheinlich, welchen Status Sie hier genießen.«

Ich hob leicht die Augenbrauen. Ich hoffte, damit zu vermitteln, dass ich interessiert sei, aber nicht drängeln wolle.

»Sie haben großartige Arbeit für uns geleistet, und ich habe gesagt, wir würden nach der Trescott-Sache noch einmal über Ihre Festanstellung nachdenken.«

»Ich erinnere mich, ja.«

Er lächelte und trank noch einen Schluck. »Und wie ist das Ihrer Meinung nach gelaufen?«

»Mit Brandon Trescott?«

Er nickte.

»Besser, als wir erhoffen konnten. Wir haben den Jungen dazu gebracht, uns alles zu zeigen, bevor er es irgendeiner Schmierenreporterin zeigen konnte, die als Stripperin posiert. Ich bin mir sicher, die Trescotts haben bereits begonnen, die Vermögenswerte erneut zu vergraben.«

Er kicherte. »Sie haben um siebzehn Uhr gestern Abend damit angefangen.«

»Na dann. Ich würde sagen, die Sache ist gut gelaufen.«

Er nickte. »Das stimmt. Sie haben ihnen einen Haufen Geld gespart und uns gut aussehen lassen.«

Ich wartete auf das »Aber«.

»Aber«, fuhr er fort, »Brandon Trescott hat seinen Eltern auch erzählt, dass Sie ihn in seiner eigenen Küche bedroht und beschimpft hätten.«