9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

1872. Dos mundos separados por la inmensidad del océano Atlántico se irán configurando. Por un lado, al pie de la Cordillera de los Andes, el asombroso, animista, brutal y trágico mundo de los indígenas "mapuches" de la pampa argentina. Por otro, el de los campesinos y hacendados de la Normandía francesa, con sus tradiciones centenarias que se fueron transformando bajo la influencia de la revolución industrial. El lector se estremecerá ante el destino de una jovencísima heroína india nacida en un ambiente de violentas luchas intestinas, en el contexto histórico de una Argentina inmersa en grandes y violentas campañas de conquista territorial contra los pueblos originarios, en la década de 1870. En el transcurso de la novela se experimentará la paulatina evolución de la personalidad de un joven aristócrata de la región de Coutances, en la baja Normandía francesa, que lucha por despojarse de los prejuicios de su linaje y del destino inexorable que le aguarda. ¿Cuál es el secreto para que dos historias paralelas que nunca deberían haberse cruzado, terminarán haciéndolo? ¿Cuál es el vínculo? Esta novela romántica, basada en una profunda investigación histórica, de estilo fluido e inspirada en hechos reales, se lee como un verdadero cuento de hadas para adultos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 586

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

FRANÇOIS LEQUILLER

AMAIKE

De la pampa argentina a las dunas de Normandía

Lequiller, FrançoisAmaike : de la pampa argentina a las dunas de Normandía / François Lequiller.- 1a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2021.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: online

ISBN 978-987-87-1664-0

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. I. Título.CDD A863

EDITORIAL AUTORES DE [email protected]

Traducido de «Amaïké» (Editions Eurocibles, 2020) por Patricia Tobaldo Sastre

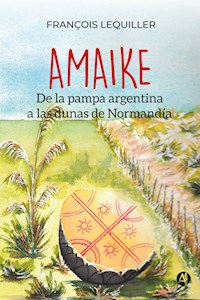

Ilustración: Élisabeth LequillerEn color en:www.francoiselisabeth.fr

La portada representa la piel de un tambor Kultrún, instrumento ceremonial mapuche. El motivo en cruz representa los cuatro puntos del universo (cf. Musée du Quai Branly - Jacques Chirac).

Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723Impreso en Argentina – Printed in Argentina

Todo el mundo los trata de salvajes,pero he cambiado de opinión cuando los he visto de cerca.Ellos se comportan como dioses.

Eli McCullough, en «El hijo», de Philipp Meyer

ADVERTENCIA

Esta novela está inspirada en la historia verídica de “Lokoma,” una amerindia de una tribu mapuche, probablemente originaria de la actual provincia de Neuquén, al pie de la Cordillera de los Andes, en Argentina. Mi interés por esta maravillosa aventura se remonta a un relato de 1886 de un viajero francés, Emilio Daireaux, cuya familia es originaria de Nicorps (La Manche, Normandía) y fundó una ciudad argentina que lleva su nombre. Esta india fue adoptada desde muy pequeña por el embajador de Francia en Buenos Aires. En los archivos de la embajada de Francia se encuentra un documento escrito a mano y firmado por Julio Argentino Roca, ex presidente de Argentina, que confirma que Lokoma es hija de un importante cacique mapuche.

Su historia en esta obra es tan acuciante, que me es imposible decir que “todo parecido con la realidad es mera coincidencia.” Sin embargo, estaría faltando a la verdad porque este libro no es una biografía; pues, he novelado ampliamente el recorrido de esta mujer extraordinaria. Y para evitar cualquier malentendido he cambiado tanto su nombre como el del resto de los personajes.

François Lequiller

P. D.: para facilitar la comprensión de los términos mapuches se ofrece un glosario al final del libro de todas aquellas palabras que aparecen en cursiva en el texto.

PRIMERA PARTE

1872 – 1883

Si tú puedes ser duro sin estar jamás rabiosoSi tú puedes ser bravo y jamás imprudenteSi tú sabes ser bueno, si tú sabes ser sabio,Sin ser moralista ni pedante;

Si puedes reencontrar Triunfo tras DerrotaY recibir a estos dos mentirosos de una misma maneraSi tú puedes conservar tu valor y tu cabezaCuando todos los demás la pierden,Entonces los Reyes, los Dioses, la Suerte y la VictoriaSerán para siempre jamás tus esclavos sometidosY, lo que vale más que los Reyes y la GloriaTú serás un hombre, hijo mío.

Rudyard Kipling

Capítulo 1

Diciembre de 1872, sobre la ribera norte del río Limay

Una veintena de jinetes se mantenían inmóviles en lo alto del promontorio desde donde se dominaba el magnífico río que corría tranquilamente cien metros más abajo. Eran los Puelches, pertenecientes a esa rama del pueblo mapuche, o los gününa küne, que habitaban en la vertiente oriental del Wallmapu, la tierra de los mapuches, la “tierra que andamos,”aquel espacio visible que es habitado por los hombres y la naturaleza. Aquella mañana el cielo estaba despejado; algo raro en aquella región siempre cubierta de amenazantes y sombrías nubes. A lo lejos, al este, más allá del horizonte de la planicie infinita, el sol ya estaba alto, anunciando un hermoso día de la primavera austral. La noche había sido fresca, pero no era necesario ser un chamán para adivinar que la temperatura iría a subir, ya que, por una vez, no había viento. La jornada se anunciaba ideal para la caza.

En aquel preciso lugar de la región de Neuquén, un vasto triangulo delimitado al norte por el río Salado, al sur por el río Limay y al oeste por la formidable columna vertebral geológica que separa el continente en sentido vertical, Argentina y Chile a esta longitud, el río Limay realiza un majestuoso círculo, formando una casi isla cubierta de un bosquecillo de hierbas de la pampa que mecen sus penachos plateados al ritmo de los pamperos, esos vientos secos que soplan del sur–oeste en furiosas ráfagas y que desbaratan toda pretensión de la vegetación a crecer más alto que un arbusto. Durante ese mes del año, el río aún mide más de treinta metros y el agua es de color azul oscuro, señal de una profundidad que no permite atravesarlo a caballo.

Al oeste se elevan los primeros contrafuertes de la Cordillera de los Andes, pero aún se presentan como colinas escarpadas, pedregosas, áridas y salpicadas de fragmentos de rocas redondeadas, desprendidas de las montañas y acarreadas desde milenios por ese impetuoso río. Uno se imagina fácilmente, cuando se lanza la mirada sobre el valle que serpentea a lo lejos, que ellas se presentan cada vez más imponentes; pues, sin alcanzar las extraordinarias alturas del norte de Argentina, que sobrepasan los seis mil metros, los antiguos volcanes dormidos de Ngulu Mapu, la región oriental de la tierra mapuche, alcanzan los tres mil metros. Sus nieves y glaciares colman los lagos de aguas cristalinas, en particular, el vasto Nahuel Huapi que alimenta, a lo largo de la pendiente suave que desciende hacia Argentina, los majestuosos ríos del Puel Mapu, al este de la región mapuche.

Liderando el grupo de jinetes, en actitud contemplativa frente a la magnificencia de su tierra ancestral, se sostenía, con su larga lanza, recto como una “i” sobre un pequeño pero brioso caballo de pelaje moteado, cuyos cascos rozaban los bordes rocosos del precipicio, el cacique Ranco Cura. Era un hombre demasiado alto para la media de su raza, cuyo rostro cobrizo, alargado y ajado, exhibía una mirada fría y dominante. La tradicional vincha blanca le rodeaba la frente, no dejando pasar más que dos mechones enmarañados que cubrían sus orejas. Vestía un quillango; una manta hecha con retazos de piel de guanaco, con el pelo vuelto hacia dentro, con aspecto de mala calidad, pero estaba decorado con diseños geométricos, propios de un jefe. ¡Atención a aquellos que no lo supieran, como los cristianos del norte o los Tehuelches salvajes del sur, que eran llamados también Aukas! Ranco Cura no era un hombre que se dejara agraviar.

—¡Nancufil! – vociferó repentinamente con su voz ronca.

El guerrero interpelado espoleó el corcel que montaba a pelo y lo condujo junto al de su jefe. Era un hombre delgado y esbelto, cuya parte trasera del cráneo era alargada y sufría una ligera deformación, tan frecuente en los indios nómades desde su más tierna edad; estereotipo propio de su origen. Su nombre significaba serpiente en mapudungun, y en su caso era realmente apropiado. Con el torso desnudo, vestía un simple taparrabos de lana y calzaba botas hechas de pata de potro. Su mirada perdida emergía de su larga cabellera negra, su pecho decorado con dos trazos torpes, uno de color amarillo y el otro azul. Era la imagen misma que un europeo se haría de un salvaje.

—¿Tú ves aquel cactus, de cinco dedos, allí? – le preguntó el lonco (el cacique) señalando con el índice la gran planta suculenta, tan característica de la región.

—Sí– respondió el guerrero colocando su mano de visera para evitar los rayos de sol.

—¿Tú ves aquella humareda a lo lejos?

Nancufil entrecerró sus ojos para escudriñar. Era casi imperceptible, pero era real. Una vez más quedó sorprendido por la vista de águila que ostentaba su venerado jefe, incluso siendo bastante mayor que él. Si él no le hubiera llamado la atención, jamás hubiera reparado en ese delgado hilo gris que se confundía con el color de las piedras salpicadas de cardos que se agrupaban alrededor de los cactus.

—¿Y? – insistió el jefe.

—Sí, lo veo.

—¿Qué piensas?

—¿Un Wingka que se ha perdido?

—No. Esos blancos bastardos no se adentran tan al sur. Además, son más prudentes a la hora de encender fuegos.

—Entonces, no sé...

—Irás a ver.

—Pero es necesario que cruce el río.

—¡Hazlo!

En ese momento, un jovencito que estaba detrás, con el torso curvado a causa de un arco demasiado grande para él, interrumpió la conversación.

—Padre, Serpiente es asustadizo por naturaleza… ¡Déjeme ir a mí!

Era Nahuel, uno de sus tres hijos. El último en orden cronológico, pero su preferido, ya que a sus diez años ya se mostraba intrépido como él cuando, veinte años atrás, junto a su abuelo, había combatido heroicamente contra los criollos, de quién se decía que descendía del legendario héroe Lautaro, “Facón Rápido,” el noble toqui (jefe supremo) que había derrotado a los españoles luego de haber aprendido de ellos el arte de la guerra. Aún se relataban todos sus logros en todas las rukas (chozas mapuches) del Wallmapu. La madre de Nahuel, la segunda esposa de Ranco Cura, había llamado a su tercer hijo Eluney, pero Ranco se lo había hecho cambiar por considerarlo ridículo, nombrándolo Nahuel, “Jaguar.” Su hijo preferido era realmente un salvaje en cuanto a su fortaleza y no un mero “don del cielo.” Pero ese día él quería tenerlo a su lado para evaluar sus habilidades para la caza.

—No, tú te quedas con nosotros.

—¿Por qué?

Ranco Cura se elevó sobre sus estribos de plata y se giró sobre su montura para quedar frente a frente.

—Tú nos va a demostrar si eres capaz de abatir un guanaco. Todos lo dudamos– se burló su padre mostrándole con un amplio gesto de mano las sonrisas divertidas de sus guerreros.

—¡Ya he matado dos ñandús! –replicó con orgullo el joven.

Una alegre algarabía surgió entre los jinetes. No había punto de comparación entre la dificultad de cazar un tonto avestruz de la pampa y un salvaje y veloz guanaco de los cerros. Ranco Cura se reacomodó en su montura y con un movimiento de cabeza le indicó a Nancufil que podía partir. Serpiente espoleó su caballo y descendió con prudencia hacia el río. Los guijarros que los cascos de su caballo desprendían a su paso rodaban pendiente abajo, produciendo un estruendoso eco. Su jefe, sin embargo, no temía por su guerrero porque los mapuches eran mucho mejores jinetes que los descendientes de los invasores españoles que habían introducido al animal en el continente.

—Te esperamos esta noche. Acamparemos junto al río– le gritó el cacique, y llamando la atención de los demás ordenó – ¡Síganme!

Tomó la dirección opuesta, hacia el valle que subía suavemente hacia las montañas. Sabía que los guanacos ya habían comenzado a trepar, huyendo del calor.

***

El deshielo había hecho crecer el río y Nancufil había tardado unas dos horas en encontrar un vado. Pero seguía siendo apenas transitable y estuvo a punto de dejarse llevar por la corriente. Habiendo llegado a la otra orilla con dificultad, se encontró tan lejos de su objetivo que vagó durante mucho tiempo y pensó que nunca volvería a ver el cactus de cinco dedos. Aprovechando una ligera loma en la llanura, desde la cual podía tener una vista más despejada, finalmente lo vio, a media hora hacia el sur. Sin embargo, no había rastro del hilo de humo visto por la mañana. El sol estaba ahora en su apogeo, golpeando con fuerza sobre sus hombros ya bronceados. Espoleó a su semental aún empapado, que salió a paso lento. De cabeza pequeña pero firme, narinas abiertas, calcañales anchos, pecho alto, excepcionalmente resistente, era un caballo extraordinario. Rápido como un relámpago era uno con él. Nancufil tenía absoluta confianza en su lealtad.

***

El silencio era total. Tras el sonido amortiguado de los cascos de su caballo solo se escuchaba el graznar suave de los yales, esos gorriones pechinegro con lomos rayado y picos anaranjados. De repente percibió a lo lejos movimientos rápidos entre la maleza. Detuvo su caballo y aguzó el oído. ¿Era solo una de esas perdices griegas de las pampas, que él había alertado, con sus alas de color azul pálido que pululaban en los alrededores? ¿O, quizá una liebre? No, si aquello hubiera sido el caso, el ruido habría sonado más cerca. ¿Fue entonces una bestia? Por prudencia, desmontó lentamente y se paró junto a su caballo. Se estremeció de nuevo cuando se escuchó el mismo ruido extraño. Le susurró algo al oído de Rápido y dejó caer la brida al suelo. Sabía que de ahí no se movería.

Se agachó y se colocó en dirección al origen del ruido. El suelo estaba sembrado de cactus y arbustos, lo cual le permitía permanecer oculto. Volvió a escuchar el mismo ruido. Rápidamente se desplazó hacia un lado y se encontró de rodillas detrás de un denso arbusto de más de un metro y medio de altura. Le tomó un momento darse cuenta, por el color anaranjado de sus flores, que era un calafate en plena floración. No hubiera creído encontrarse con ese tipo de acacia patagónica tan al norte. Se imaginó entonces que volvería a recoger sus deliciosas bayas azules. Pero ese no era el momento de pensar en tales cosas, ya que el ruido era cada vez más persistente. ¿Qué podría ser? ¿Quizá una manada de guanacos o ñandús? ¿O una familia de iguanas? No podía ser, ya que esos animales eran muy silenciosos. Pero no tuvo tiempo para pensar más porque de repente sintió una punta afilada perforar su nuca.

Serpiente se relajó tan rápido como el animal del que recibió el apodo, y se tiró al suelo en un intento de escapar arrastrándose entre las raíces del arbusto. Pero no pudo ir muy lejos, dejando escapar un grito agudo al sentir la lanza que ahora se había clavado en su muslo. Se volvió y vio que estaba rodeado por tres hombres de extraordinaria estatura, tez muy morena, vestidos con taparrabos y completamente cubiertos de pintura de guerra. ¡Aukas! ¿Cómo lograron estos salvajes de la Patagonia penetrar tan lejos en su territorio sin ni siquiera percibirlo? De haberlo sabido, los Puelches no les hubieran permitido cruzar el sinuoso torrente del río Chubut, tan al sur. Ante la sonrisa sardónica de los tres nativos, supo que estaba perdido. Cuando se acicalaban de esa manera, era para declarar la guerra. Y los Puelches eran los enemigos ancestrales de los Aukas.

El más fornido de los bárbaros dio un paso adelante y le hundió aún más profundamente la lanza en el muslo, hasta salir por el otro lado y clavarse en la tierra. Serpiente se encontró clavado al suelo como si fuera una vulgar serpiente cascabel. Él trató de arrancársela de la pierna, pero el guerrero colocó brutalmente su pie descalzo en la parte superior de la espalda, como para romperle la columna. Nancufil hundió su rostro en la tierra, tragando una buena cantidad de polvo. Luego se escuchó otro bramido de dolor cuando una segunda lanza atravesó su mano derecha. Sabía que esto era solo el comienzo. De hecho, era una tradición india, compartida por todas las tribus, la de regodearse torturando al enemigo. Sabía inclusive que hasta podría ser desollado vivo.

De repente oyó, imitado a la perfección por uno de los hombres, el grito ronco del ñandú. Y a continuación se escucharon más movimientos de pies. Incapaz de vislumbrar los pies descalzos de sus torturadores, supo que había un montón de ellos a su alrededor discutiendo acaloradamente. En su idioma los Aukas compartían ciertas palabras con el de los Puelches, pero hablaban tan en voz baja que Serpiente no podía entender bien. Por momentos parecían dudar. ¿Lo matarían allí o lo llevarían a su campamento? De repente sintió el peso de un hombre sobre su espalda, que de un violento tirón le retiró la punta de la lanza que estaba clavada en su palma derecha, torciéndole a la vez el brazo hacia atrás, tan violentamente que no pudo reprimir un alarido de dolor.

—¡Cállate! – le gritó su torturador al oído en mapudungun, mientras tiraba con fuerza su brazo izquierdo hacia atrás.

Inmediatamente le ataron ambas muñecas a la espalda y le quitaron del muslo la punta de la lanza que lo empalaba.

—¡Levántate, perro! – ordenó el hombre, que parecía hablar bien su idioma.

Habían decidido capturarlo vivo. Sin embargo, Serpiente hubiera preferido lo contrario. Sabía que iba a sufrir atrozmente antes de que acabaran con él. No se movió. La correa de cuero de un látigo silbó y la sintió en su espalda. No tenía elección. Se puso de pie y, cojeando, comenzó a caminar tras ellos.

***

Hacia el oeste, después de tres horas de búsqueda infructuosa en el valle, la tropa de Ranco finalmente se encontró con una veintena de guanacos que pastaban tranquilamente en la ladera norte de un cerro de poca pendiente. Una leve brisa del este acababa de levantarse, un viento auspicioso en la tradición mapuche, para que los animales salvajes no los percibieran. A lo lejos, las elegantes bestias se vislumbraban tal que manchas de color marrón rojizo esparcidas sobre una alfombra de hierbas amarillentas. Algunas crías retozaban entre los adultos y hacían brillar sus vientres blancos cuando saltaban. Los cazadores se habían detenido y los observaban en silencio. Con un gesto, Ranco Cura hizo entender a sus guerreros que se dividieran en dos columnas, una a la izquierda y otra a la derecha, de manera tal de poder rodearlos. Cuando Nahuel pasó a su lado para seguir al grupo de la derecha, le ordenó en voz baja:

—¡No te muevas!

Sorprendido, el joven se dispuso a protestar, cuando su padre lo interrumpió:

—¡Obedece!

Luego de una pausa, agregó:

—¡Prepárate! Irás cuando te lo ordene.

Jaguar supo que iba a ser el centro de atención en la batida de caza. Tenía que estar a la altura. Se quitó el arco, lo colgó del pomo de la silla, y se puso el quillango por encima de los hombros sobre el torso desnudo. Se elevó sobre los estribos para acomodar la prenda por debajo de las nalgas, desató su carcaj de junco trenzado y se lo colocó a la espalda. Luego recuperó su arco con la mano izquierda y con un rápido gesto de la derecha, comprobó que tenía fácil acceso a sus flechas. Acarició con cariño el robusto pecho de su caballo y lo sintió temblar de impaciencia. Su alazán era quizás pequeño, pero muy brioso y estaba muy nervioso, como si supiera que se enfrentaba ante un desafío. Ambos estaban listos.

Los jinetes se colocaron a cincuenta metros de ellos, situándose a la derecha y a la izquierda, como si fuera una enorme tenaza a punto de acorralar su presa. En aquel momento, nada parecía perturbar la tranquilidad de las bestias que pastaban como si nada. Ranco sabía muy bien que esto no iba a durar. Observó con atención al macho dominante, reconocible por su elevada estatura; era responsable de velar por la seguridad de la manada. Sería su actitud la que determinaría el momento del ataque.

De repente, el líder de la manada levantó la cabeza bruscamente y sus orejas puntiagudas se alzaron erectas. Algo debió haberle advertido del peligro. Bramó, breve pero estridentemente. Todas las bestias levantaron la cabeza y rápidamente la giraron de izquierda a derecha. Ese era el momento. Era necesario que se produjera caos antes de que la manada pudiera reorganizarse y encontrar un punto de fuga. Ranco rugió:

—¡Al asalto!

El aullido concomitante de sus veinte guerreros resonó en un formidable grito de batalla que hizo eco en la escarpadura rocosa que bloqueaba a los guanacos en la cima de la pendiente. Presa del pánico, la manada se dispersó en todas direcciones. Los pequeños, completamente asustados, saltaban de un adulto a otro. Nahuel, todavía esperando la orden de su padre, tomó una flecha de su espalda y silenciosamente fijó el culatín de su cola de pluma de tinamú en la cuerda hecha de tendones ñandú. Fue su abuelo quien le había confeccionado ese arco. Era demasiado alto para él, pero era el mejor del pueblo, le había dicho.

Los cazadores ya tenían al alcance las bestias que corrían en todas direcciones. El padre se dirigió a su hijo:

—Todo tuyo. Muestra lo que vales.

No tuvo que decírselo dos veces. Jaguar espoleó su caballo, que partió al galope hacia su objetivo. A casi cien metros de distancia, se enfrentó a un guanaco que corría en su dirección. Había practicado todos los días durante los meses previos lanzando sus flechas hacia una pelota que su madre le había fabricado y que él había clavado en una estaca en la tierra. La víspera, solo había fallado una vez su objetivo. Seguro de sí mismo, apretó los muslos contra los laterales de su corcel, soltó las riendas, dobló el arco y la flecha salió disparada con un agudo silbido. Pero, en el último momento, el guanaco se desvió. Jaguar mostró su contrariedad dando un sonoro chillido. Su padre tenía razón. ¡Una presa en movimiento marca la diferencia! Furioso consigo mismo, tomó las riendas con la mano izquierda y giró violentamente su caballo, al punto de caer. El guanaco ya estaba lejos, huyendo de otro jinete que le apuntaba. Nahuel gritó mientras lanzaba su último intento hacia la presa.

—¡Déjamelo a mí!

El guerrero bajó su arco. No tenía sentido discutir, pues él era el hijo del jefe. La presa pasó a unos veinte metros de distancia de Jaguar. El cazador experimentado sabía que el joven nunca lo alcanzaría. Los guanacos iban demasiado rápido en línea recta, especialmente cuesta abajo. El intrépido joven tardó unos veinte segundos en darse cuenta de que estaba perdiendo terreno frente a la bestia. Molesto y furioso, detuvo su caballo e intentó estúpidamente lo imposible: dar en el blanco a más de treinta y cinco metros de distancia. La flecha trazó un hermoso arco, vibró, cayó y se clavó en el suelo a unos cinco metros del animal. Nahuel se volvió y miró en dirección a su padre. Ranco Cura, impasible ante ese decepcionante espectáculo, desvió la mirada. Esto hizo que Nahuel se avergonzara al principio y luego se enfureciera. Contempló la escena. Una decena de guanacos morían ahora en el suelo, algunos atravesados con flechas afiladas, otros con las puntas de metal de robustas lanzas de coihué, esa especie de bambú de la Cordillera, otros todavía abatidos por las dos pesadas bolas de boleadoras envueltas alrededor de sus frágiles piernas. Los guerreros rugieron de alegría.

De repente, Jaguar vio a un joven guanaco a su derecha tratando de huir aprovechando un espacio en el área circundante. El animal debió haberse roto una de sus patas porque cojeaba. Partió a un galope salvaje y se unió a él sin dificultad. La bella bestia se detuvo y lo miró con miedo mientras doblaba su arco. Sin piedad, disparó una flecha que atravesó su garganta; primero cayó de rodillas y luego como en cámara lenta colapsó de bruces sobre la tierra. Jaguar hizo girar su caballo, dejó escapar un aullido de victoria y levantó con orgullo su arco por encima de la cabeza, mirando a su padre.

Ranco Cura se dirigió hacia su hijo, que seguía festejando con orgullo. Cuando se acercó a él, lo miró con gravedad:

—Has tenido suerte. Tu guanaco estaba herido.

El joven, decepcionado, bajó los ojos humedecidos. Su padre, emocionado, se apiadó de él. Desenvainó el cuchillo de caza de su cintura, lo tomó por la hoja y se lo entregó por el mango de hueso tallado, agregando, en un tono más amigable:

—Está bien, hijo. Ahora ve a acabar con tu bestia.

Jaguar levantó la mirada, ya más tranquilo. Tomó el cuchillo, desmontó y se acercó a su presa que aún temblaba conservando aún un hálito de vida. Con su arma afilada en la mano derecha, Jaguar intentó agarrar las orejas del joven guanaco con la mano izquierda para degollarlo. El animal, en un arrebato de desesperación, rápidamente levantó la mandíbula y lo mordió en la muñeca. Nahuel saltó hacia atrás, observando su herida. Su padre se burló a sus espaldas:

—Aprende, hijo, que los guanacos pueden ser violentos. Incluso los más pequeños.

Jaguar se recuperó, levantó su cuchillo por encima de la bestia moribunda y le perforó bruscamente la base de su grácil cuello. Todos los músculos del animal se estremecieron hasta caer completamente muerto.

—Ahora abre su vientre y extrae su corazón– ordenó su padre, luego de una pausa.

Nahuel lo miró, preguntándose si hablaba en serio:

—¿Ahora? – preguntó, incrédulo.

—Sí– respondió el noble líder en un tono de calculada frialdad.

Varios guerreros se habían reunido a su alrededor y observaban la escena en silencio. Nahuel no tuvo otra opción. Se acercó, lo agarró de una pata y clavó nuevamente su cuchillo con firmeza en el pecho del animal. La sangre salió a borbotones, tiñendo el suave e inmaculado pelaje de un rojo brillante. Apretó el mango fuertemente para agrandar la cavidad. Su cuchillo dio contra un hueso. Tuvo que rodearlo, lo que hizo con dificultad, jadeando. No sabía dónde estaba el corazón. Ranco adivinó su confusión:

—¡Métele el brazo! Lo sentirás. Está justo en la base del cuello.

Nahuel vaciló. ¿Cómo poder hundir su brazo en esa repugnante masa de carne y sangre? Se volvió hacia su padre hasta encontrar su mirada, quien le confirmó obstinadamente con un movimiento de cabeza. Reuniendo todo su valor, hundió la mano izquierda en el pecho del animal y fue sorprendido por una sensación de calidez y suavidad. Muy rápidamente, sus dedos sintieron una carne aún más cálida y suave que, sorprendentemente, reaccionó al contacto. Casi apartó la mano por temor. Se recompuso, abrió los dedos, y recorrió el músculo e instintivamente sintió que era el corazón lo que tenía en la mano. Lo atrajo hacia él; pero fue en vano.

—¡Sácalo! – exclamó su padre.

En un rapto de valor, tiró con todas sus fuerzas. Las arterias se desgarraron y el músculo quedó en su mano. Sacó su brazo rezumando sangre, mientras en su mano el músculo carmesí todavía palpitaba. Casi todos los jinetes estaban ya reunidos y lo contemplaban con socarronería. Pero la cosa no acabó ahí.

—¡Muerde y traga un trozo! – gritó su padre.

Con aspecto completamente perdido, sus ojos buscaron la complicidad de alguno de los guerreros que pudiera salvarlo de esa barbaridad. Pero absolutamente todos le devolvieron una mirada de compasión.

—Vamos, Nahuel, es la costumbre, si quieres convertirte en hombre– exclamó Ranco.

Jaguar se armó de coraje, abrió grande la boca y mordió la repulsiva masa de carne. La sangre que aún contenía el corazón salpicó su rostro. Sin embargo, quedó sorprendido por la delicadeza de la carne y su sabor casi dulce, pero no tuvo la fuerza suficiente para morder el bocado. Para dar una buena impresión, fingió masticar. Los guerreros blandieron sus arcos y sus boleadoras, mientras exclamaban repetidas veces ¡Ngunechen! Dios Todopoderoso, espíritu de la naturaleza, señor de los pueblos, padre, madre, hermano y hermana de cada mapuche, una vez más ha vencido.

—Recojan sus presas y regresemos al campamento– concluyó el cacique, taloneando su caballo con sus mocasines de cuero.

***

Cuando llegaron a la pequeña península circular sobre el río Limay, el sol ya desaparecía tras las altas montañas del oeste. Se apresuraron a despostar sus presas. Agachados a la orilla del agua mientras contaban lascivas historias sobre las muchachas del pueblo, y abrían los vientres de los animales sacando sus tripas para arrojarlas al río. Normalmente, se quedaban con todas las partes del guanaco. Incluso utilizaban los intestinos para fabricar las cuerdas de los arcos. Pero en aquel momento estaban demasiado lejos de su aldea y las menudencias eran la parte del cuerpo que se pudría primero. Por lo tanto, era necesario deshacerse de ellas.

Pronto aparecieron unos enormes pejerreyes en la superficie del agua, mostrando sus espaldas relucientes como flechas plateadas, que junto a las truchas marrones comenzaron a disputarse esa comida inesperada, salpicando a su vez a los guerreros con el chapoteo de sus colas. Los cazadores, fascinados, observaban la escena riendo, sin ni siquiera intentar atraparlos. La carne de pescado no era el plato favorito de los Puelches, aunque pescaban de vez en cuando. Sin embargo, Nahuel, aún novato, intentó agarrar uno, se resbaló en el barro y casi se cayó al agua. Como todos los demás, no sabía nadar. Fue salvado en el último momento por un guerrero. Si no hubiera sido por él, se hubiera ahogado o hubiera podido ser atacado por un caimán negro. Todos se divirtieron a su costa; definitivamente, no fue su mejor día.

Unos metros atrás, en el centro de la península, Ranco estaba dando órdenes para montar el campamento. Había enviado a tres hombres a recoger ramas secas para hacer fuego, y en el momento en que estaba decidiendo la ubicación de la fogata, un grito llamó su atención. Era Tahiel, Hombre Libre, quien, al regresar con los brazos cargados de ramas, señaló con la barbilla a un caballo que avanzaba lentamente hacia ellos, venía con la cabeza gacha, arrastrando las bridas. Hombre Libre dejó caer las ramas que llevaba y corrió hacia el animal, exclamando:

—¡Es Rápido, el caballo de Nancufil!

Todos los hombres apostados a lo largo del río se pusieron de pie y miraron al semental que seguía avanzando hacia Ranco, como si supiera que él era el líder y que a él debía informarle. El animal se detuvo a apenas unos dos metros de distancia y sacudió la cabeza varias veces, relinchando. Casi se podía adivinar lo que quería decir. Ranco levantó lentamente el brazo y dio un paso adelante. Como todo mapuche, sabía hablar con los caballos. Se acercó a su oído mientras le acariciaba el hocico. El animal pareció responderle moviendo su melena, mientras golpeaba el suelo con su casco. Al cabo de un rato, el cacique se volvió hacia su tropa, que esperaba en silencio:

—Tendremos que encontrar a su amo.

Miró al guerrero que había advertido al caballo sin jinete.

—Hombre libre, eres amigo de Nancufil. Ve rápido antes de que oscurezca.

Tahiel se acercó, se arrodilló obsequiosamente frente a su jefe, quien apoyó la mano sobre su cabeza.

—Ponte la pintura de guerra. Nunca se sabe.

Tahiel corrió hacia su propio caballo, desató una pequeña bolsa de cuero, metió dos dedos en ella y rápidamente se pasó un polvo negro por la frente y debajo de los ojos. Luego montó su jamelgo.

—¿Quieres llevar a Rápido contigo? – preguntó Ranco.

—No, me retrasaría. Pronto caerá la noche. Es necesario que pueda seguir las pisadas.

Partió hacia el sur. Ranco y los demás lo observaron durante un buen rato hasta que desapareció en el horizonte. El jefe se volvió hacia sus hombres para arengarlos:

—¡Malditos sean los huecuvus (los malos espíritus) del Muchemapu con los que Serpiente se encontró!

—¡Guau! –sus hombres bramaron al unísono, levantando el rostro y los brazos al azul del cielo, espíritu sagrado entre todas las deidades del universo de la tierra circundante.

—¡Que cuatro chonchons (espíritu bueno) aniquilen ese malvado wekufe (espíritu malvado)!

—¡Guau!– respondieron al unísono.

Cuando se restableció el silencio, el jefe dio instrucciones:

—Esta noche no haremos fuego. Comeremos carne cruda e iwiñ kofke (pan frito con grasa de animal). Terminen de despostar a sus animales. Conserven solo lo mejor y envuélvanlo con la piel, y luego hagan paquetes. Quimey, Hombre Bello, ve a fabricar dos trineos con ramas para transportarlos. Nahuel y tu regresarán al pueblo esta noche, llevándoselos. Vamos a acampar aquí mientras esperamos que Tahiel regrese. ¡Que esté protegido por Ngunechen!

Jaguar casi protestó, pero la nueva sabiduría obtenida a partir de las experiencias negativas del día lo detuvo. Caminó de regreso a la orilla del río con los demás sin decir nada para terminar de limpiar la piel de su guanaco. La superficie del agua estaba lisa. Las truchas se habían ido. El trabajo se terminó de hacer en silencio. Ya no tenían ganas de bromear. Solo se escuchaba el chirriar de las cuchillas liberando escrupulosamente los resquicios de carne aún adosados en la parte interna de los cueros; la calidad y durabilidad del cuero dependían del cuidado con que se limpiaba.

Dos horas más tarde, Nahuel y Quimey partieron hacia el norte, cada uno arrastrando detrás de sus caballos los trineos cargado de pesados bultos envueltos con cueros y atados con cuerdas de junco trenzadas. A ese ritmo, iban a necesitar más que una noche de luna y un día de sol para llegar al pueblo. Rápidamente desaparecieron de la vista de los guerreros, tras una ligera nube de polvo levantada por sus trineos.

***

Horas después, mientras las estrellas brillaban en su mayor apogeo, cada una representando una mítica deidad estelar, los guerreros de la tropa de Ranco Cura dormían envueltos en la manta de piel de oveja que les servía a la vez como silla de montar. Solo uno de ellos, en cuclillas sobre un montículo a la entrada del campamento, montaba guardia con su lanza de unos cuatro metros en la mano, rematada con el habitual collar de plumas de ñandú. El silencio de la noche profunda de la pampa era roto de vez en cuando por el ronco grito de una fiera al acecho. El vigilante, que conocía el grito de todas las bestias, ni siquiera volvía la cabeza. Alrededor de la medianoche, la luna apareció en el cielo e iluminó ese universo salvaje con su luz gris y difusa mientras nubes de luciérnagas se arremolinaban a lo largo de las orillas del río.

De repente, el indio levantó la cabeza y aguzó su oído. Acababa de oír, a lo lejos, un leve ruido que el oído de hombre blanco nunca hubiera podido percibir. Se puso de pie y prestó atención durante un tiempo. No se equivocaba. ¡Era el sonido de los cascos de un caballo! Y el animal se acercaba a gran velocidad. Avanzó corriendo, listo para entrar en acción. Desde lo profundo de la oscuridad de la estepa, una forma espectral, oscura, apareció y se movía rápidamente hacia él ¡Un jinete! Le vino a la mente la mítica historia del jinete negro sin cabeza que deambulaba a través de las pampas. Blandió su lanza y se aprestó a advertir con un grito a la tropa. ¡Pero no! No era un enemigo. Cuanto más la silueta se acercaba, más seguro estaba de que era un hermano. Solo conocía un mapuche presto a galopar tan frenéticamente bajo aquella escasa luz de la luna. Llegado a unos cincuenta metros del campamento, el jinete gritó:

—¡Soy yo, Tahiel!

El vigilante depositó su lanza en el suelo. El caballo, con las fosas nasales rebosantes de espuma blanca, se detuvo a unos metros de él. Hombre Libre desmontó de un salto.

—¡Encontré a Serpiente!

—¿No pudiste traerlo de vuelta?

—¡No, fue capturado por una banda de Aukas!

—¿Aukas por aquí?

—Sí, no lo creía, pero pude acercarme lo suficiente para estar seguro.

—¡Vamos a despertar a Ranco!– exclamó el guardia.

Los dos guerreros corrieron hacia el centro del campamento, sorteando los bultos de dos o tres hombres que yacían dormidos en el suelo. El jefe que dormía a los pies de su corcel, se despertó antes que llegaran ante él.

—¿Qué pasa? –susurró.

—Es Tahiel– respondió el guardia en voz alta, agregando con ansiedad– trae malas noticias.

—Habla Tahiel– dijo Ranco, con un tono tranquilo.

Tahiel se agachó junto al cacique que se había incorporado, apoyado sobre sus codos.

—Nancufil fue hecho prisionero por una banda de Aukas. Cuatro hombres lo vigilan en el centro del campamento. Está tirado en el suelo.

—¿Estás seguro de que es él?

—Por todos los chonchons de Puel Mapu, no me puedo equivocar.

—¿Cuántos son?

—Diría que unos quince. Pero están completamente borrachos a causa del muday (cerveza de maíz). Duermen como tegus (lagartos) en invierno. Si atacamos rápido, podemos eliminarlos sin problema.

Ranco pensó durante algún tiempo y luego tomó su decisión:

—¡Vamos! Despierten a los demás.

Hombre Libre estaba turbado. La perspectiva de matar a los Aukas lo excitaba más que la idea de que una joven casada se reuniera con él en secreto en su cabaña de soltero. Acompañado por el vigilante, corrió de durmiente en durmiente para despertarlos, mientras les ordenaba que se reagruparan en torno a Ranco. Diez minutos después, los guerreros se encontraron expectantes alrededor de su líder.

—Explícales, Hombre Libre– dijo este último.

Tahiel les explicó:

—Serpiente está atado en el centro del campamento, los Aukas están desparramados a su alrededor, completamente bebidos con alcohol de maíz.

—¿Cuánto tiempo hace falta para llegar a su escondrijo? –preguntó uno de los hombres.

—Dos horas– respondió Tahiel, seguro de sí mismo.

—¿Estaremos allí antes del amanecer? – quiso saber otro guerrero.

—Ranco miró al cielo en dirección al este, todavía estaba profundamente oscuro.

—Si partimos ahora, aún podremos aprovechar la oscuridad.

—Especialmente porque la luna se pondrá pronto– agregó Tahiel.

—Entonces, demos gracias a los saqueadores de Ñuke Mapu (Madre Tierra) – ¡Úntense con pintura de guerra! ¡No habrá piedad para esos perros de la pradera! – tronó el jefe.

Después de levantar los brazos en dirección a los espíritus, recogieron sus mantas, ensillaron sus caballos y diez minutos después, la tropa galopó detrás de un Tahiel que marchaba como en un estado de alucinación ante la perspectiva de masacrar a esos salvajes y salvar a su amigo. Llevaba a Rápido de tiro. Era el animal el que les había advertido y Tahiel sabía que solo tenía un deseo: encontrar a su amo.

Hora y media después, cruzaron el río Limay por el vado que había tomado Serpiente el día anterior, galopaban sobre las huellas de los cascos que habían orientado a Tahiel a encontrar su rastro. Un mapuche podía detectar huellas incluso en el suelo más pedregoso. Las había descubierto sobre el limo junto a la orilla del río; para él había sido como un juego de niños. Al llegar a salvo al otro lado, Tahiel se volvió hacia la tropa y habló en voz baja:

—No están lejos. Aconsejo seguir a pie.

Ranco asintió de un movimiento de cabeza. Desmontaron, pasaron las riendas sobre las cabezas de los animales y los ataron al primer arbusto que vieron. El lonco hizo que se reunieran a su alrededor.

—Preparen sus lanzas. Cuando yo emita el grito del tero–tero, correrán hacia los salvajes y les perforarán el pecho. Apunten al corazón. ¡Y en silencio! ¡Sobre todo, en silencio!

Hizo una pausa, luego agregó:

—¿Entendido?

Todos asintieron obedientemente con la cabeza. Con un gesto de la mano, el jefe le indicó a Tahiel que les mostrara el camino. Él siguió su ejemplo, luego, uno tras otro, sus hombres lo siguieron en fila india. El silencio ahora era total. Hasta los pájaros callaban por la noche. Para entonces, las bestias estaban bien alimentadas y se habían quedado dormidas. Hacia el este, lejos, muy lejos, un tenue resplandor apenas perceptible, anunciaba que el sol estaba a punto de salir, solo acentuaba, en contraste, el tono negro en el que se movían. Caminaron así durante una buena media hora.

Tahiel ahora sabía que estaban muy cerca. Arrodillándose detrás de un denso calafate, se detuvo. Dándose la vuelta, le tomó un momento discernir las formas fantasmales de sus hermanos moviéndose sigilosamente detrás de él, como si flotaran sobre el suelo. Esperó a que se acercaran y les indicó que se dispersaran de izquierda a derecha. Ranco se agachó a su lado. Tahiel deslizó su larga lanza a través del follaje, despejando una delgada apertura para facilitar la visión.

—Están ahí– susurró, con la boca pegada al oído de su jefe.

—¿Estás seguro?

—Si. Estuve allí hace apenas tres horas. Nada ha cambiado. ¿Escuchas sus ronquidos?

—Si.

—¿Atacamos entonces?

A pesar de la oscuridad, los ojos oscuros de Ranco parecían brillar.

—Esperemos un poco para ver mejor.

Tahiel asintió lentamente. Esperaron hasta que la luz difusa del amanecer alcanzó gradualmente el cielo. Ranco estaba quieto. Parecía una estatua. Tahiel estaba empezando a sentir calambres en las piernas a causa de la posición incómoda en que se encontraba. De repente vio a su líder levantarse lentamente y poner su lanza en posición vertical. Comprendió que había llegado el momento. Con una voz sorprendentemente aguda, el cacique soltó el grito acordado. En total silencio, la señal fue inequívoca. Solo se podían escuchar pasos ligeros y algunos crujidos en los matorrales. Unos segundos después, los guerreros mapuches que salían de sus escondites quedaron impactados ante la escena grotesca.

En el vasto claro, una docena de cuerpos semidesnudos, algunos tendidos de espalda, otros con los pies encima de su compañero, enmarcaban una figura tendida en el suelo. Ranco fue el primero en sobreponerse a su sorpresa y con un gesto de violencia calculada golpeó salvajemente con la punta de su lanza el pecho del Auka que tenía frente a él. El salvaje experimentó una breve convulsión. Luego se escucharon una serie de golpes similares. Los guerreros iban y venían tranquilamente de un enemigo a otro, diezmando uno tras otro. Tahiel ya estaba retirando su lanza de un cuerpo sin vida y a punto de clavarla en la nuca de otro hombre que yacía boca abajo, cuando se escuchó un grito. En el otro extremo del claro, un salvaje se quedó mirándolos completamente desconcertado. Hizo un gesto para recoger sus dos pesadas boleadoras, el arma favorita de los patagónicos, pero no podía dar un paso más. Una flecha le atravesó la garganta y, con un gorgoteo de sangre, el hombre cayó de espaldas.

Ahora se habían levantado dos Aukas más. Uno de ellos no tuvo tiempo de darse cuenta de lo que les estaba pasando. Ranco envió su lanza con una fuerza increíble y le atravesó el pecho como si fuera el vientre blando de un caimán. Sin decir nada, el hombre miró con incredulidad la madera dura atascada en su pecho. Trató de sacarlo agarrándolo con ambas manos, se tambaleó y se derrumbó a un lado. Luego vieron la punta que sobresalía de su espalda. El otro salvaje, muy joven, estaba de rodillas, suplicando piedad mientras agitaba los brazos trazando círculos amplios. Tahiel estaba a punto de doblar su arco para derribarlo como una vulgar mara, pero Ranco lo detuvo con la mano.

—No lo mates, a este lo vamos a llevar al rehue (al pueblo).

Se volvió y observó la escena. Toda la banda había sido aniquilada. Sus guerreros estaban acabando con los salvajes matándolos uno tras otro. Luego, su mirada se fijó en la silueta que yacía en el suelo, en el centro del campamento. No le costó reconocer a Serpiente que estaba atado, de espaldas al suelo. Su pecho estaba cruzado con múltiples cortes. Ranco se acercó y se arrodilló ante su valiente guerrero cuyo rostro, apoyado en su hombro izquierdo, permanecía oculto.

—Nancufil, soy yo, Ranco– le susurró.

El infortunado no se movió. ¿Estaba muerto? El cacique puso su mano sobre su hombro derecho y sintió que el músculo temblaba bajo sus dedos. ¡No estaba muerto! Estiró el brazo, puso la mano en la parte inferior del rostro de la víctima y lentamente volvió el rostro hacia él. Horrorizado, retrocedió. En lugar de sus ojos, solo había dos agujeros vacíos, negruzcos y rodeados de manchas marrones de sangre seca. ¡Le habían arrancado los ojos!

—Mi pobre Serpiente– dijo sollozando.

Se puso de pie abruptamente, agarró su cuchillo y cortó las ligaduras que lo ataban, del lado desollado, a las estacas. Nancufil no se movió.

—Dale de beber– dijo Ranco, mirando al guerrero que había comenzado a cortar las ataduras del otro lado del cuerpo magullado.

Se puso de pie y caminó lentamente hacia Tahiel. El prisionero Auka estaba a sus pies, de rodillas, con la cabeza gacha, las muñecas atadas a la espalda, temblando. Ranco se acercó, lo agarró del cabello con la mano izquierda y levantó violentamente su rostro hacia él. Blandió su espada, preparándose para hacerle sufrir la misma suerte que habían reservado para su hombre. Tahiel gritó:

—¡No hagas eso, Ranco! ¡Déjalo que vea venir su muerte!

Ranco detuvo su gesto. Se quedó mirando a Tahiel durante un largo momento, con la mano aún levantada. En principio dudó, pero luego dejó caer su brazo. Tahiel tenía razón. En lugar de vaciarle las cavidades oculares, simplemente agarró uno de sus pies, le dio la vuelta y, con un movimiento rápido, cortó el tendón debajo del talón.

—Así, no podrá huir – dijo.

El hombre gritó. Dejó caer la pierna y luego miró la escena de la carnicería durante mucho tiempo. En el centro del campamento, dos de sus hombres estaban a la cabecera de Serpiente, dándole agua con una calabaza. Ya se podía ver mejor ante la aparición inminente del sol.

Una hora más tarde, la tropa se puso en marcha hacia el norte. En medio del grupo de jinetes, iba Rápido llevando a Serpiente, quien se sostenía lo mejor que podía, inclinado hacia adelante sobre el cuello de su semental. A su lado, Tahiel lo enderezaba de vez en cuando para evitar que se cayera. Detrás de él, el prisionero Auka, completamente desnudo, con las manos y los pies atados, había sido arrojado sobre un caballo. Más atrás iba el botín: una veintena de sementales de los Aukas. Cuando Tahiel le preguntó a su líder qué hacer con los cuerpos de los bárbaros, él solo respondió con un gesto de desdén. Las primeras moscas comenzaban a revolotear sobre los cadáveres mutilados que ni siquiera habían tenido la oportunidad de ser enterrados en el respeto de la tradición. Los animales del monte iban a disfrutar de un festín inesperado. Las aguaras, esos zorros–lobo de crin púrpura que se mueven en grupos por la noche, los devorarían en cuanto se pusiera el sol. Los buitres de la llanura blanquearían luego lo que quedaba de sus huesos.

Se detuvieron frente al vado. El pasaje era complicado. Ranco se acercó a Serpiente.

—Tahiel montará detrás de ti para cruzar el río– le dijo.

El desafortunado hizo un sonido casi inaudible por primera vez.

—¿Qué dijiste? – preguntó el jefe.

Serpiente volvió su horrible rostro mutilado hacia él.

—¡No! – gimió débilmente.

—¿No quieres que Tahiel te sostenga? ¿Verdad?

Asintió lentamente. Ranco vaciló. Pero lo entendió. Era un verdadero guerrero. Lo que decidiera merecía el respeto de los demás.

—Entonces irás solo.

Ranco espoleó su caballo y avanzó por encima del borde. Rápido lo siguió obedientemente, como si entendiera la situación. Los otros guerreros observaron la escena con aprensión. El río estaba alto. Era peligroso. Ranco, mirando hacia atrás de vez en cuando para verificar que el caballo de Serpiente lo seguía, ahora luchaba en medio del río, con el agua hasta los muslos. Su caballo, con el agua hasta el pecho, se debatía contra la violenta corriente, apoyando cuidadosamente sus cascos sobre los puntiagudos guijarros que tapizaban el lecho del río. De repente, Ranco escuchó un grito unánime de sus guerreros detrás de él. Se volvió y vio a Serpiente hundiéndose lentamente en el agua. Entonces comprendió.

Tahiel espoleó violentamente su caballo en un intento por recuperar al desafortunado. Pero Ranco gritó por encima del sonido de la correntada:

—¡Déjalo!

Tahiel tiró bruscamente de las riendas para detener su caballo. Él también lo había comprendido. Evidentemente, Serpiente, ciego, no quiso seguir viviendo. Prefirió morir. El cuerpo del valiente cayó pesadamente al agua y desapareció. Veinte metros río abajo, vieron su monstruoso rostro reaparecer y luego desaparecer nuevamente, luego una mano emergió durante unos segundos. Ranco volvió a poner en marcha su caballo. Veinte minutos después, toda la tropa continuó su marcha hacia el norte con el corazón roto.

***

Cuando, al atardecer, Nahuel y Quimey llegaron al rehue, las mujeres de la tribu, de todas las edades, abandonaron sus labores: los telares, las cacerolas donde estaban cocinado sopa de maíz o la confección de abalorios y salieron de sus rucas.

Lig Küyen, Luna Blanca, madre de Jaguar, segunda esposa del lonco y cuya tez blanca le había valido ese apelativo, corrió hacia su adorado hijo y, al llegar al pie de su caballo, le tendió los brazos. El orgulloso niño la miró, reacio a disfrutar de una muestra de ternura filial frente a la gente de la tribu. Después de todo, era el hijo del jefe y estaba destinado a convertirse él mismo en jefe. Incluso su madre tuvo que mostrarle deferencia. Así que se tomó su tiempo para bajar del caballo y logró que las expresiones de afecto de la mujer fueran breves, pretextando la llegada del viejo Pangi, que venía cojeando a su encuentro.

Se trataba de “Puma”, el patriarca del pueblo, un Weichafe, quién ostentaba el privilegio de llevar el apodo de la mítica bestia gracias a su arrojo durante la reconquista que había seguido a las derrotas de los mapuches antes los ejércitos argentinos, dirigidos por Juan Manuel de Rosas, hacía ya cuarenta años. Pero el respeto debido era aún mayor por ser el marido de Wangülen, “Estrella”, la machi de la tribu, una sacerdotisa con el pelo blanco enmarañado, que era adorada tal que una pitonisa. Era tan vieja y enclenque que solo se dejaba ver en ocasiones especiales, abandonando el interior oscuro de su ruca, abarrotado de tallos de canela, el coihue, un árbol sagrado con follaje gigantesco siempre verde. También había todo tipo de hierbas medicinales, alucinógenas o venenosas; siendo estas últimas utilizadas en alguna ocasión. Pocos se atrevían a entrar a su antro secreto sin su permiso.

Nahuel se arrodilló sobre una pierna frente al anciano guerrero que le preguntó con voz temblorosa:

—¿Dónde está tu Padre?

—Fue en busca de Nancufil que fue hecho prisionero por los Aukas.

Un grupo de mujeres ya había rodeado al joven y al anciano. Quimey, que sujetaba las bridas de los caballos, estaba pegado a Lig Küyen. Pangi golpeó el suelo con su pesado bastón rematado por una bola de madera dura, que le había servido de arma en antiguas batallas.

—¿Aukas por aquí? ¡Espero que los extermine!

Quimey se permitió intervenir:

—No tengo ninguna duda, si él logra encontrarlos. Esos salvajes conocen la pampa mejor que nosotros.

Lig Küyen, siempre dispuesta a halagar, intervino:

—Ranco es valiente y los espíritus están con él.

El anciano miró a la madre de Nahuel con malicia. No le gustaba esa mujer, cuya tez clara delataba una posible ascendencia española. Prefería a la primera esposa, Ayelen, “Sonrisa”,una verdadera mapuche. Ranco la había abandonado por un tiempo porque ella no había podido dar a luz; aunque luego había vuelto, dejándola esta vez embarazada, para inmensa satisfacción de la pareja de ancianos, ya que Ayelen era su sobrina y se veían como el tío y la tía abuela de un futuro lonco.

—Ayelen se ha ido al bosque– manifestó Pangi.

Nahuel ya había escuchado esa expresión, sin entender exactamente lo que significaba, sobre todo porque la denominación de bosque no encajaba con los raros sauces rojos, manzanos o higueras que los aldeanos habían logrado cultivar un poco más al norte, en unas pocas decenas de acres de tierra cultivada con maíz y patatas. Todos los demás sabían lo que eso significaba: había ido a dar a luz. Sintiendo las primeras contracciones durante la noche, la parturienta había ido sigilosamente a casa de Estrella, quien le preparó un brebaje calmante y luego había abandonado el lof (el caserío familiar) sin compañía, como dictaba la tradición. Durante meses, la chamana había hecho todo lo posible para asegurarse de que ella diera a luz a un niño, dándole mezclas de hierbas adecuadas antes de cada encuentro sexual. Además, mientras ella estaba embarazada, ambas rezaban a los espíritus durante largo tiempo con sus rostros sumergidos en el humo de un brebaje secreto.

Como Nahuel no sentía nada por la primera esposa de su padre, cambió bruscamente de tema:

—¡Traemos once guanacos! ¡Incluyendo uno que yo mismo maté!

Luna Blanca aplaudió y se dirigió al pueblo:

—Nahuel merece su apelativo. ¡Ya les he dicho que haría grandes cosas! ¡Será un príncipe!

Quimey estaba empezando a pensar que ella estaba exagerando. Entonces arengó a las mujeres:

—Abran los paquetes que traemos en los trineos y sequen rápidamente los trozos de carne; pues, nosotros no pudimos hacerlo por causa de los Aukas.

Las mujeres se acercaron y empezaron a desempacar los bultos. Y frente a dos o tres rucas, se comenzó a encender el fuego y se instaló una parrilla de madera dura para ahumar lentamente la tierna carne de la caza.

Luna Blanca permaneció cerca de su hijo.

—¿Cuándo crees que volverá tu padre a casa?

—No puedo saberlo. Fueron tras los salvajes. ¿Cómo podemos saber cuánto les llevará todo eso?

Lig Küyen no podía esperar a que su esposo regresara antes de que su rival diera a luz. Se había ido el día anterior y debería volver pronto. Si fuera un niño, quién sabe si no destronaría a Nahuel como el futuro lonco de la tribu de su padre, puesto que Ayelen era su primera esposa y ella la segunda. Pero todo era posible. Una de cada cinco madres moría al dar a luz y uno de cada tres bebés lo hacía al nacer...

Con ese malvado pensamiento, tomó la mano de su hijo y lo atrajo hacia ella:

—Ven y descansa. Me contarás sobre tu cacería.

Jaguar se dejó llevar. Ella lo empujó dentro de la ruca de Ranco. Si bien, en virtud de su estatus, era más grande que las demás, estaba construida, como todas con paredes de adobe revestidas por dentro con espadañas; el interior era muy oscuro y siempre estaba lleno de humo. No había aberturas excepto la rudimentaria entrada rectangular, la enramada, orientada al este y protegida del sol por un dosel formado por estacas que sostenían una cubierta de ramas. Los hombres debían agacharse para entrar y sus cabellos rozaban los extremos inferiores de los juncos que formaban el techo. En la entrada había una especie de umbral donde las mujeres se ponían a tejer.

Como Ranco tenía dos esposas, el interior de su ruca estaba dividido en tres habitaciones separadas por tabiques de caña. En el suyo guardaba sus atributos de cacique, su tocado ceremonial de plumas de ñandú, su bastón de madera para jugar chueca (Palín: deporte ancestral mapuche, semejante al hockey), el juego de bastones y su trucuca (trompeta natural), el famoso cuerno con el que invitaba a la tribu a reunirse. Cada una de sus mujeres tenía su propio dormitorio. Luna Blanca llevó a su hijo hacia el suyo, el que estaba al fondo, donde un fuego rodeado por un círculo de piedras ardía bajo las cenizas. Nahuel, exhausto, se tiró sobre la cama de la segunda esposa, cubierta con un montón de pieles de oveja curtidas, coronada con un cuero de caballo. Aún púber, compartía esa habitación con su madre. Su propia cama era una simple manta de lana de oveja en el suelo. Luna Blanca, aún de pie, lo observó fijamente:

—¿Qué quieres que te prepare? – preguntó, señalando su abundante despensa.

Había, colgados del muro, racimos de mazorca de maíz, un costal de cuero de vaca colmado de trigo, otros hechos con el cuero ahuecado de cabezas de caballo llenos de huevos de tinamús y vasijas hechas con ubre de vaca endurecida, que contenían leche de yegua.

—Solo dame de beber– dijo el joven rey, incorporándose sobre los codos.

Luna Blanca sumergió un cucharón de madera de coihue en el bebedero que contenía el suministro de agua y se lo dio. Bebió con avidez, se lo devolvió y se derrumbó. Su madre se dijo que le asaría un trozo del guanaco que él mismo había matado. Luego abandonó la pieza una vez que hubo contemplado a su hijo con ternura, que ya estaba profundamente dormido.

***

En medio de la noche, una silueta delgada se deslizó entre el conjunto de rucas. Sorteando la ruca del cacique, se dirigió directamente, un poco más allá, hacia la de la anciana sibila. Esa silueta era la de Ayelen, la primera esposa, sosteniendo contra su pecho un bulto envuelto en telas claras. Ni siquiera se detuvo bajo la enramada y sin dudarlo entró.

—Estrella, soy yo– dijo en voz alta para despertar a su tía abuela.

Se escuchó una tos ronca desde el fondo de la habitación. Ayelen esperó, abrazando su precioso paquete contra su pecho. La cabeza desgreñada de la vieja bruja surgió repentinamente de la oscuridad:

—¿Entonces? – preguntó con una voz de ultratumba.

—Es una niña– sollozó la joven madre.

La anciana se acercó, conmovida por la decepción de su sobrina. Mientras se decía para sí que esta había perdido su oportunidad, y pensó que necesitaba ser consolada:

—No te preocupes, hija mía– le susurró, abrazándola con sus débiles y marchitos brazos y apretándola contra su pecho.

Sintió el calor del bebé contra su pecho flácido.

—Muéstrame esa maravilla– le susurró, apartándose.

Ayelen le entregó el paquete. La anciana lo tomó con cuidado y fue a sentarse en una especie de taburete instalado junto al fuego que lucía débil. Una vez instalada, desenvolvió suavemente los trozos de tela que cubrían a la recién nacida.

—Es una bebé hermosa. Ella está bien y sobrevivirá. Te felicito.

—¡Pero es una niña! ¡Ranco quería un niño!

La anciana sabia dejó que la pequeña le chupara el dedo índice, pues ya tenía hambre. Luego levantó su rostro marchito:

—No te preocupes, yo me ocuparé de tu marido. ¿Ya la alimentaste?

—Sí, se prendió al pecho en cuanto la tomé en mis brazos.

—Ve a descansar un poco. Yo me ocuparé de ella. Te llamaré cuando tenga hambre.

Ayelen sollozó de nuevo:

—Pero, ¿cómo podré darle la noticia?

—Ranco aún no volvió de la cacería. Quédate aquí, ve a la pieza de atrás y aprovecha para dormir. Necesitarás todas tus fuerzas mañana.

***

El secreto se mantuvo durante todo el día siguiente. Al final de la mañana, las mujeres del lof, reunidas alrededor de una batea que servía de lavadero, comentaban con preocupación, que aún no habían tenido noticias de Ayelen. La mayoría había experimentado partos difíciles y conocían los peligros. Una de ellas, dejando su ropa sucia, se levantó y anunció que la iba a buscar al bosque. Otra, que llegó con una pesada olla de barro a la espalda sujeta por una cuerda trenzada alrededor de la frente, le desaconsejó enfáticamente. Era necesario que cada cual enfrentara su propio destino; una postura aprobada por la mayoría. Luna Blanca, más cautelosa, guardó silencio. Sus compañeras sabían muy bien cuanto podría complacerla una calamidad.

—Hay que dejar que se ocupe Ñuke Mapu– había dicho finalmente Lluvia de Flores, quien después de dos hijos, tres abortos espontáneos y cuarenta años de edad, ya no conservaba la misma belleza que le había valido tal apodo, dado en su bautismo mapuche.

El tiempo había pasado y las mujeres se habían dispersado para regresar a sus chozas, sin embargo, la preocupación les rondaba en sus cabezas. Finalmente, tres niños sucios, sudorosos y jadeantes a causa de la loca carrera por llegar, fueron los que desvelaron el misterio.

—¡Aquí están! – gritaron al unísono en medio del espacio común del rehue.

Las esposas se pusieron de pie, dejando sus telares para correr hasta la cima de la loma, donde estaban los tres niños señalando el horizonte, allí abajo, bañado por el sol. En la distancia se podían ver, en efecto, como un espejismo en el desierto, las imágenes distorsionadas y parpadeantes de una cohorte de caballos levantando una nube de polvo.

La llegada del noble Ranco Cura fue triunfal. Cabalgaba orgulloso, con el rostro impasible y altivo, la lanza en la mano, a la cabeza de la tropa. Junto a él, pero unos pasos atrás, estaba el fiel Tahiel, que sujetaba las riendas de Rápido, ensillado, pero sin jinete. Detrás de ellos, los otros veinte guerreros, uno pegado al otro, luciendo una sonrisa deslumbrante, mientras las plumas de sus lanzas se balanceaban al ritmo del trote de sus jamelgos. Más atrás, una masa multicolor formada por los caballos que habían obtenido como botín de guerra: apalusas, frisones, tordos y bayos, avanzaba en un alegre desorden animal.

Fue el viejo Pangi, frente a la multitud reunida, quién lo saludó primero de manera solemne, con el brazo levantado y luciendo en la frente, con orgullo, una vincha hecha de plumas multicolores. El jefe detuvo su caballo y levantó la mano para dar la orden a sus soldados que hicieran lo mismo. Las cabalgaduras agitaron sus crines; parecían contentas de haber llegado a casa. Pangi preguntó, con toda la fuerza de su voz gastada por la edad:

—Ranco, ¿qué novedades traes?

—Matamos a doce Aukas y tomamos sus caballos– exclamó el lonco.

Un clamor surgió entre la multitud de mujeres y niños. Un hombre se acercó a Pangi y le dio un paño de colores.

—Ranco Cura, hijo de Caucaman, nieto de Manil, ¡te mereces el nombre de toqui! proclamó el anciano, blandiendo un quillango con dibujos rojos, el emblema de los caudillos.

Las mujeres bramaban. Los ojos del lonco brillaban de alegría y un atisbo de sonrisa cruzó sus labios. Ser bendecido toqui por un sabio como Pangi era la consagración definitiva que había soñado toda su vida. Avanzó su caballo, tomó la manta sagrada y se la colocó. El clamor se redobló. Levantó la mano y se hizo el silencio:

—Trajimos a un prisionero. Frente a ustedes, él pagará por lo que esos salvajes le hicieron a Serpiente.

Una mujer gritó. Era Liw Ko, Agua Clara, la madre del fallecido. La multitud retrocedió mientras caía de rodillas, sollozando. Ranco saltó al suelo, se acercó a ella, tomó su mano y la levantó:

—Murió siendo un valiente. Puedes estar orgullosa de él. Y todos ustedes, nunca olviden que Nancufil pagó con su vida para protegernos. Mira lo azul que está el cielo. Desde allí, la morada de los espíritus, nos observa y nos sonríe. Nunca lo olvidaremos.

Se volvió hacia sus guerreros, quienes permanecían detrás de él aun montados en sus caballos.

—Trae a ese perro Auka. Que su sangre sea derramada en nombre de Nancufil para que se convierta en el brebaje que lo acompañará al más allá.

Tahiel desmontó, y tomando las riendas del caballo que llevaba el cuerpo magullado del prisionero, avanzó al centro del predio.

—¡Tirarlo en el suelo! – bramó el nuevo toqui.

Tahiel atrajo al joven Auka hacia él, quien, atado, cayó pesadamente sobre la tierra batida como una marioneta desarticulada.

—Llévalo frente a la ruca de Serpiente.