2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Julia

- Sprache: Spanisch

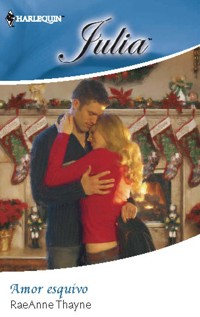

No estaba interesado en formar una familia… hasta que la conoció a ella… La Navidad era una época dura para Jenna Wheeler, viuda con cuatro hijos. Aunque había tenido que vender parte del rancho de la familia para conseguir llegar a fin de mes, estaba decidida a transformar las vacaciones en pura magia, pero para ello tenía que encontrar un trabajo. Quizás el hombre a quien le había vendido el rancho pudiera ofrecérselo: el guapo Carson McRaven, un hombre que detestaba a los niños. Carson necesitaba un chef, y sabía que la encantadora Jenna podría hacer el trabajo a las mil maravillas, eso sí, si conseguía quitarse a sus hijos de encima. Pero las circunstancias le catapultaron al alegre caos de su familia y a los brazos de Jenna, y aprendió con ello más sobre el espíritu de la Navidad de lo que jamás había imaginado.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 276

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2008 Raeanne Thayne

© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Amor esquivo, n.º 1832- septiembre 2021

Título original: The Cowboy’s Christmas Miracle

Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.

Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.:978-84-1375-698-1

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Epílogo

Capítulo 1

AQUELLOS diablos estaban otra vez en la brecha.

Carson McRaven pasó bajo la gran arcada labrada que daba acceso al rancho Raven’s Nest con el ceño fruncido. Era el propietario de cinco mil acres de una hermosa tierra al este de Idaho y cualquiera medianamente razonable supondría que poseyendo esa clase de rancho le sería fácil escapar sin mayor dificultad de Jenna Wheeler y sus cachorros del infierno, pero no era así.

Cada vez que se daba la vuelta, uno de aquellos diablillos de cabello pajizo y revuelto había invadido su espacio, bien deslizándose en trineo por el camino de su casa, dándole la lata a sus caballos o tirándole bolas de nieve al cartel que portaba el nombre de su rancho.

Un mes antes; la última vez que había conseguido encontrar tiempo para acercarse al rancho desde San Francisco, los había pillado intentando saltar con esos ponis suyos que parecían sacados de los dibujos animados por encima del pastor eléctrico que acababa de instalar. En otra ocasión se los había encontrado construyendo una casa en un árbol de su propiedad. Y en septiembre una ventana del reluciente granero recién construido había resultado rota y su capataz había encontrado una bola de béisbol junto a los cristales.

Parecía imposible darse la vuelta y no encontrarse con alguno de ellos metido en sus tierras. Eran como tres molestas moscas que echaban a perder el retiro perfecto y bucólico que se había buscado para escapar a la jungla corporativa y frenética de San Francisco.

Cuando le compró la propiedad a Jenna Wheeler le pareció bien que le pusiera como condición reservarse una esquina de veinte acres para ella y sus hijos. Él se quedaba con cinco mil más, rodeados de zona de bosque protegida. Renunciar a un trocito de aquel vasto pastel no podía molestarle. Pero habían transcurrido diez meses desde que cerraran el trato y esa cláusula se le había atragantado como una castaña sin pelar.

Cada vez que tomaba la carretera de Cold Creek Canyon para dirigirse a Raven’s Nest y divisaba la casa de dos plantas en un rincón del rancho, tenía que apretar los dientes y maldecirse por no haber presionado más en las negociaciones y haber comprado la propiedad en su conjunto para poder derribar la casa y quedárselo todo.

Y el colmo era que aquellos pequeños Wheeler no parecían comprender lo que era la propiedad privada. Sí, su madre había pagado el cristal roto de la ventana y les había obligado a desmontar la casa del árbol tabla por tabla, pero esperaba que también supiera meterles bajo la piel el temor de Dios cuando le contó la carrera de obstáculos que habían organizado en sus pastos. El temor de Dios, o el temor a ella, lo que fuera.

Pero ante sí tenía a uno de aquellos monstruos encaramado a la cerca de madera que bordeaba el camino de acceso a su casa con los brazos extendidos como si fuera un artista de circo en el alambre mientras sus hermanos le observaban.

Aminoró la marcha del monovolumen que dejaba siempre en el aeropuerto de Jackson Hole, a una hora de distancia de allí, aunque no se decidió a pisar el freno. Debería dejar que se cayeran. ¿Qué podían significar para él un par de brazos rotos? Si aquellos críos querían ponerse en peligro haciendo barrabasadas, ¿qué más le daba a él? Podía mirar para otro lado y seguir hasta su casa. Tenía cosas que hacer, llamadas pendientes, aire fresco de Idaho que respirar.

Pero es que estaban jugando en su cerca, y si alguno se caía y se hacía daño de verdad, su madre podía acabar acusándolo de negligencia e incluso de complicidad tácita por no haber intentado detenerlos cuando se le había presentado la oportunidad.

Suspiró. No podía ignorarlos. Pisó el freno y bajó la ventanilla. Una bocanada de aire frío de diciembre se coló en el interior.

–¡Eh, niño, bájate de ahí antes de que te hagas daño!

Parecía el típico vecino viejo y gruñón quejándose de que le pisaban el césped. Los chavales no parecían haber oído su coche porque lo miraron sorprendidos. Los dos más pequeños se quedaron un poco asustados, pero el mayor sacó pecho.

–Lo hacemos muchas veces –presumió–. Kip es el mejor. Hazle una demostración, Kip.

–Yo creo que deberíamos irnos a casa –dijo el mediano desde detrás de sus gafas de montura metálica mirando nervioso a Carson–. Mamá nos dijo esta mañana que nos fuéramos directos a casa desde el autobús porque teníamos cosas que hacer.

–Buena idea –dijo Carson–. Idos ya.

–No seas tan miedica –le reprendió el mayor, y se volvió hacia el tercero que contemplaba la escena como intentando predecir quién saldría victorioso–. Vamos, Kip, enséñale cómo lo haces.

Antes de que Carson hubiera podido siquiera abrir la puerta, el crío dio un paso y luego otro.

–¿Lo ve? –exclamó sonriendo–. ¡Puedo recorrer la valla entera sin caerme! Una vez fui desde la puerta hasta ese pino enorme de ahí.

Apenas había acabado la frase cuando puso la bota sobre una madera helada y se escurrió. No llegó a caerse porque movió frenéticamente los brazos intentando mantener el equilibrio, aunque fue una batalla perdida porque el pie resbaló del todo y el cuerpo le siguió. Incluso con la distancia que les separaba y el motor en marcha, Carson oyó el ruido que hizo la cabeza del chiquillo al chocar con la madera de la cerca.

«Maldita sea…».

Paró el motor y se bajó a toda prisa para acudir junto al muchacho tirado en la nieve. El mediano de los hermanos estaba agachado a su lado, pero parecía tener la atención puesta en el hermano mayor y no en el herido.

–Eres imbécil, Hayden. ¿Por qué le has obligado a hacerlo? ¡Mamá nos va a matar!

–¡De eso nada! ¡Yo no le he obligado! No tenía por qué hacerlo aunque yo se lo dijera. Tiene cerebro, ¿no? Y puede pensar.

–Desde luego más que tú –espetó el mediano.

–Vamos, chico –le dijo Carson al crío, que parecía haberse quedado sin respiración–. Háblame.

El muchacho le miró a los ojos. Parecía un poco descentrado, pero tras unos segundos comenzó a sollozar y luego a llorar a pleno pulmón con tanta fuerza que espantó a un par de urracas que se habían acercado a ver qué era tanta conmoción.

–Vamos, Kip, que no ha pasado nada –intentaba calmarle el mediano dándole unas palmaditas en el hombro que sólo parecían servir para que el crío aullara todavía más.

Lo que Carson sabía sobre niños cabría en la tapa de un bolígrafo. Su instinto le aconsejaba que volviera al coche y dejara que se las apañaran solos. Sabiendo lo terremotos que eran, no podía ser aquélla la primera vez que uno se daba un buen golpe.

Pero no podía hacerlo mirándole uno con los ojos inundados de lágrimas, otro con expresión hostil y el tercero esperando que se hiciera cargo de la situación.

El más pequeño se secó las lágrimas con la manga de su parka y se incorporó para quedarse sentado sobre la nieve, palparse el cuerpo y comprobar que no tenía nada roto.

Mejor que su madre se ocupara de aquello, pensó. Le estaría bien empleado por dejarles campar a sus anchas.

–Vamos. Os llevo a casa.

El mediano lo miró con desconfianza.

–No debemos subirnos en el coche de un desconocido.

–No es un desconocido –espetó el mayor volviendo a la beligerancia–. Es el señor McRaven, el tipo que nos ha robado el rancho.

–Yo no…

Carson iba a defenderse, pero se detuvo. Sería ridículo darles explicaciones a tres mocosos como aquéllos.

–¿Queréis que lleve a vuestro hermano a casa o preferís llevarlo a cuestas vosotros mismos?

Los dos chicos intercambiaron una mirada y Hayden, el mayor, se encogió de hombros.

–Nos da igual.

Él personalmente habría preferido la otra opción, sobre todo una vez tuvo en los brazos al pequeño para llevarlo al coche y el llanto arreció. De nuevo volvió a desear no haber detenido el coche al verlos sobre la cerca. De no haber sido por esa decisión, nada de todo aquello habría ocurrido y en aquel momento estaría ya ensillando a uno de sus caballos favoritos para darse un buen paseo por las montañas nevadas.

Dejó al crío en el asiento de atrás y se volvió a mirar a los otros dos.

–¿Venís?

El de las gafas asintió y se sentó junto a su hermano, pero el mayor daba la impresión de preferir que lo arrastrara con el coche antes que subirse a él. Tras una larga deliberación consigo mismo se encogió de hombros y echó a andar hacia la otra puerta.

Recorrieron la corta distancia que los separaba de la casa de los Wheeler en un silencio roto sólo por los entrecortados sollozos del pequeño y algunas palabras de los mayores que intentaban infructuosamente calmarlo.

Aquella casita de madera de dos plantas debía de tener su encanto, pensó Carson, con el tejado a dos aguas y una antigualla de columpio en el porche. Pero desde luego nadie podría ignorar que vivían niños en ella. Desde el aro de baloncesto colocado encima de la puerta del garaje, pasando por el Papá Noel y sus renos, y el colofón de los trineos apoyados en las escaleras del porche, todo gritaba familia. Algo desconocido para él, y por lo tanto, aterrador.

Sintió la tentación de dejarlos a los tres en la puerta y largarse, pero seguramente no sería interpretado como un gesto de buena vecindad, así que de mala gana bajó del coche y subió en brazos al chico que aún no había dejado de llorar.

Antes casi de que hubieran llegado al porche, Hayden empezó a gritarle a su madre:

–¡Mamá, Kip se ha caído de la cerca de detrás de la parada del autobús! Ha sido un accidente. Nadie le había dicho que se subiera ni nada. Es que se ha escurrido.

Un suave calor salía por la puerta abierta y olía a canela, azúcar y pino… los acogedores olores del hogar.

Aquellos críos eran unos pillastres sin educación, sin padre y con una madre, digamos, distraída y con más valor que cerebro, pero no pudo evitar una punzada de envidia por lo que tenían, cosas que sin duda no llegarían a apreciar hasta mucho más adelante en la vida.

–Pase –le dijo el mediano–. A mamá no le gusta que dejemos la puerta abierta.

Tenía la desagradable sensación de estar invadiendo su casa, a pesar de contar con el permiso del chiquillo, así que dio un par de pasos, lo justo para cerrar la puerta, y a continuación se preguntó si no se habría metido por accidente en una de esas recalcitrantes tiendas de Navidad que había en Jackson Hole. Cada centímetro cuadrado del recibidor estaba decorado en verde y rojo, con lazos y adornos de este tipo o aquél. Una amplia escalera conducía al piso de arriba y la barandilla era un río salvaje de ramas de coníferas y luces parpadeantes. Un pequeño trío de abetos colocados en el descansillo habían sido decorados con adornos caseros obtenidos en la naturaleza: piñas, peladuras secas de naranja e incluso un par de nidos de pájaro en miniatura.

A través de la puerta que unía el recibidor con el salón podía verse un enorme abeto decorado con cadenetas de papel y un batiburrillo de adornos que lo habían ladeado.

Apenas le quedó tiempo para ver nada más porque la madre salió a toda prisa al recibidor ataviada con un delantal a rayas rojas y verdes y con la más pequeña de los Wheeler, y la única chica, en los brazos.

Jenna se quedó plantada en el sitio al verle, con los mechones de pelo rubio escapándosele como siempre del recogido.

–¡Señor McRaven! Qué sorpresa. Los niños no me han dicho que estuviera usted aquí.

–Ha dado la casualidad de que pasaba por delante cuando ha ocurrido el… accidente, y no iba a dejar al niño tirado ahí fuera.

–Por supuesto que no –contestó en un tono educado pero que rezumaba escepticismo–. Gracias por traerlos a casa. Siento mucho que hayan vuelto a molestarle.

Su tono era más frío que los carámbanos de hielo que colgaban del porche. Estaba claro que a la viuda Wheeler no le gustaba demasiado, y bien claro se lo había dejado durante los últimos diez meses, tiempo que hacía que había comprado la propiedad.

Se había mostrado muy educada con él en cada encuentro, eso sí, pero siendo como era él director de una empresa internacional de innovación tecnológica, las dotes de observación eran vitales en un trabajo que muchas veces resultaba ser como una buena partida de póker, de modo que no le había pasado inadvertida la sombra de desdén que teñía sus ojos verdes cada vez que hablaba con él.

–¿Dónde quiere que le deje a este pequeño equilibrista?

–Démelo a mí.

Dejó a la niña en el suelo y la pequeña corrió a gatas hasta una cesta de mimbre llena de juguetes que había en el salón, de la que fue sacándolos uno a uno para tirarlos al suelo.

Jenna se acercó a tomar a Kip de sus brazos; el chiquillo había dejado de llorar. Carson llevaba el abrigo de cuero desabrochado y ella rozó accidentalmente su pecho. Aun a través de la camisa sintió el calor de sus manos y su delicado movimiento, y el estómago se le hizo un nudo.

«Qué reacción tan ridícula», pensó. Si Jenna Wheeler despertaba atracción en él, es que de verdad debía prestar más atención a su vida social. Y no es que no fuera guapa, con su pelo tan rubio, unas curvas no desdeñables y unos grandes ojos verdes que todos sus hijos habían heredado.

Pero el equipaje que la acompañaba era estremecedor: cuatro críos, el más pequeño de ellos que ni siquiera andaba.

Al parecer lo único que el chiquillo herido necesitaba era a su madre porque, en cuanto ella se sentó en una mecedora, él recostó la cabeza contra su pecho en silencio.

–Ya está, cariño. Ya está. ¿Dónde te duele?

El crío se sorbió los mocos y señaló la base del cráneo, que era donde se había golpeado.

–Aquí.

–Vaya, cuánto lo siento –dijo, y depositó un beso en el sitio que el niño le indicaba.

Aquello sí que le contrajo el estómago y le hizo sentir algo indefinido que no podría explicar.

–¿Mejor? –preguntó la madre.

–Un poco.

–Jolie y yo hemos estado haciendo esas galletas que tanto te gustan, ¿verdad, gusanita? –le preguntó a la pequeña, que sonrió haciendo un alto en su tarea de quitarle los adornos al árbol–. Son para la fiesta de mañana, pero cuando te encuentres mejor, podrás ir a la cocina y comerte una.

Al parecer aquellas galletas debían de ser un remedio mágico porque los sollozos cesaron por completo y apenas veinte segundos después se bajaba del regazo de su madre.

–Ya me encuentro mucho mejor. ¿Puedo comerme una?

–Sí. Y tráete dos más para tus hermanos.

Y tras dedicarle una brillante sonrisa a su madre, echó a correr a toda velocidad, dejando a Carson solo con dos mujeres Wheeler aterradoras por igual.

–Gracias otra vez por traerlo a casa. Es un buen trecho para un crío con un golpe.

–Ha sido cuestión de suerte que estuviera ahí en el momento indicado.

–¿Dice que se ha caído de una valla?

Carson no sabía muy bien cómo contestar a aquella pregunta. Sabía lo que pensaba de que los muchachos se le colaran en el rancho y no tuvo ganas de sacar el tema, pero por otro lado tenía que saber lo que andaban haciendo.

–De la cerca de madera que sale del camino.

–En la que conduce a su rancho, ¿verdad? –dedujo.

–Sí.

–¿Y qué hacía encaramado a una cerca?

No daba la impresión de estar convencida de querer oír la respuesta.

–Supongo que caminar por el alambre.

Ella suspiró.

–Les he dicho montones de veces que no deben entrar en su propiedad, y no me gusta que hayan vuelto a ponerme en esta situación.

–¿A qué situación se refiere?

–A tener que pedirle disculpas otra vez.

De nuevo el desdén brilló en su mirada y Carson intentó no molestarse.

–Desde luego no pretendo decirle cómo debe educar a sus hijos –contestó en un tono algo más duro de lo normal–, pero tendrá que hacer algo para que comprendan lo que quiere decirles. Un rancho de trabajo es un lugar peligroso para tres niños tan pequeños, señora.

Su expresión se volvió aún más fría.

–Creo saber perfectamente bien lo peligroso que puede ser un rancho, señor McRaven. Puede que incluso mejor que usted.

De pronto recordó por qué se había visto obligada a venderle el rancho a él: su marido había resultado muerto en un trágico accidente acaecido en el rancho dos años antes, que a ella le había dejado deudas y facturas a las que no había podido hacer frente y que le habían obligado a vender unas tierras que llevaban generaciones siendo de su familia.

Lo había recordado demasiado tarde, pero aun así seguía teniendo razón a pesar de la falta de tacto.

–Entonces usted, más que ninguna otra persona, debería recalcar a sus hijos todos esos peligros. Hay cien maneras de hacerse daño, como ha ocurrido hoy.

–Le agradezco la preocupación –le contestó en un tono tan tenso y despectivo que ofrecía un vivo contraste con la suavidad de sus formas de mujer–. No pase cuidado, que volveré a decirles que se mantengan alejados del Raven’s Nest.

–Hágalo, por favor.

Se caló su Stetson consciente de que debía parecerle un imbécil de primera categoría, pero no se le ocurría otro modo de hacerle llegar al mensaje tanto a ella como a sus muchachos.

–Sé que ni usted ni yo queremos que los chicos puedan hacerse daño de verdad, pero he de decirle que en caso de que ocurriera no podría hacerme usted responsable de ello, sobre todo habiéndole avisado tantas veces de su costumbre de colarse en mi propiedad.

–Recojo su advertencia, señor McRaven.

Carson suspiró. Se pasaba la vida negociando grandes acuerdos de negocios con los que había conseguido llevar a McRaven Enterprises a la escena internacional en tan sólo doce años. ¿Por qué entonces no era capaz de interactuar con aquella mujer sin terminar con la sensación de ser un cruce de Simon Legree y lord Voldemort?

Lo mejor sería encargarle a su gente que volviera a hacerle una oferta por aquel pedazo de tierra y la casa. La única solución al problema era que ella le vendiera su parcela y que se largase a cualquier lugar en donde le diera la lata a otro.

Jenna cerró la puerta una vez Carson McRaven salió de su casa y se preguntó cómo era posible que un hombre pudiera ser tan atractivo, con su pelo oscuro y ondulado y unos ojos azules tan profundos que no podía evitar quedarse mirándole cada vez que se encontraban, y al mismo tiempo tener el atractivo personal de un lobo al que se le hubiera clavado una astilla en el hocico.

La venta del rancho se había llevado a cabo casi en su totalidad a través de terceras personas. Jenna sólo sabía de él que era una especie de tiburón de las finanzas y se había reunido con él brevemente cuando fue a inspeccionar las tierras, y claro, era de esperar que se mostrarse áspero y distante, pero había admirado en él los planes que tenía de mejorar las prácticas del rancho para que resultaran más respetuosas con el entorno.

Por supuesto eso había sido antes de que sus hijos decidieran portarse lo peor posible, y hacerlo en su propiedad.

No podía culparle porque se sintiera frustrado. Ella misma ya no sabía qué hacer para evitar que traspasaran los límites de la finca, pero no le había hecho ninguna gracia esa alusión velada a que sus hijos fueran unos salvajes enloquecidos a los que se les permitía correr a su antojo por todas partes.

–Mamá, ¿tengo que hacer mis tareas? –preguntó Kip con voz quejosa–. Hayden dice que sí.

–Por esta vez a lo mejor Hayden saca la basura por ti si se lo pides como es debido.

–Me sigue doliendo la cabeza.

Tiró suavemente de él y le dio otro beso.

–Yo creo que no se te ha roto. Te has dado un buen golpe, sí, y tienes un buen chichón.

–Me he asustado mucho.

–No deberías haberte subido a la cerca del señor McRaven, y tú lo sabes. Ni se os ocurra volverlo a hacer, porque la próxima vez podrías hacerte daño de verdad. ¿Y si te hubieras caído al pasto y anduviera por ahí alguno de sus toros?

–Qué va, mamá. Es que se me da muy bien, y me gusta ser el mejor en algo. A Hayden se le da muy bien montar en pony y Drew es muy bueno en matemáticas y esas cosas, pero yo no sé hacer nada.

–Es que sólo tienes seis años, tesoro. Ya verás como no tardas en darte cuenta de qué es lo que se te da mejor.

–¡Mamá! –la llamó Hayden–. ¿Podemos comernos una de estas tartaletas que hay aquí?

–¡No! –contestó, llevándose en brazos a la niña–. Son para la fiesta de mañana.

–Todo lo que haces es para alguna fiesta, o recepción, o una de esas tonterías. ¿Por qué no podemos comernos nosotros nada? –protestó.

–Puedes tomarte otra galleta cuando hayas dado de comer a los caballos. He hecho muchas.

–Yo quería una tartaleta –murmuró entre dientes.

Cómo no. Y si le hubiera dicho que galletas no podía comer, es lo que se le habría antojado. Quería mucho a su hijo, pero aquella manía suya de llevar siempre la contraria la ponía de los nervios. Hayden tenía sólo diez años, pero tenía la sensación de estar batallando ya con las cosas de adolescente de las que sus amigas tanto le habían hablado.

A lo mejor aquello encerraba una lección en sí mismo, pensó después de que Hayden y Drew hubieran salido a ocuparse de sus tareas en el granero y una vez ella estaba de nuevo ocupándose de los preparativos para la última fiesta de la temporada.

Carson McRaven era lo prohibido para ella. Aparte del hecho de que no le gustara como persona, era un multimillonario con la reputación de ser capaz de descubrir productos sin los que el mundo no podía pasar, mientras que ella era una viuda siempre agotada que a duras penas llegaba a encargarse de un negocio de catering y con más obligaciones de las que podía atender.

En realidad no le interesaba ningún hombre. En primer lugar, ¿de dónde iba a sacar tiempo para ello? Entre ayudar a los chicos con sus deberes, cuidar de Jolie, el mantenimiento de los veinte acres que le quedaban, cuidar de su suegra y poner en marcha su negocio, no le quedaba libre ni un segundo.

En segundo lugar, seguía echando de menos terriblemente a Joe y seguramente siempre sería así. Habían pasado ya dos años desde su muerte y a veces seguía despertándose en plena noche para darse la vuelta y acurrucarse junto a él para descubrir que sólo había un vacío helado en el lugar que antes ocupaba él en la cama. Un vacío tan helado como su corazón.

Dejó a un lado el eco de su dolor gracias a la práctica que acumulaba y rebozó en una mezcla de azúcar y canela otro trocito de masa de galleta antes de colocarlo sobre el papel del horno.

Sí, cada vez que veía a Carson McRaven el corazón se le aceleraba y sentía un extraño temblor en el estómago. No le gustaba su reacción, pero le resultaba un poco más fácil de asimilar si se decía a sí misma que aquel hombre representaba para ella lo inalcanzable.

Se lo decía y se lo creía… o casi.

Capítulo 2

SE HABÍA quedado atascada.

Pisó a fondo el acelerador una vez más e intentó sacar la furgoneta del profundo banco de nieve que se había acumulado justo a la salida del Wagon Wheel. Carson McRaven podía llamarlo Raven’s Nest, pero para ella siempre sería el Wagon Wheel, que era como los Wheeler lo habían conocido tras trabajar tres generaciones seguidas en aquel rincón del este de Idaho a la sombra del Gran Teton.

Miró el reloj del cuadro de mandos y luego la nevada que seguía cayendo copiosamente. ¡Mira que ir a quedarse atascada precisamente en aquel momento, con la furgoneta cargada de comida y tan sólo un pequeño margen de tiempo para prepararla!

Creía tenerlo todo cuidadosamente organizado para la fiesta que iba a servir aquella noche. Nada más dejar a los chicos en el autobús del colegio había metido a Jolie en la furgoneta y juntas se habían ido hasta Idaho Falls, donde la selección gastronómica era más amplia y más fresca que cualquier cosa que pudiera encontrar allí, en Pine Gulch. Había previsto emplear poco más de dos horas, contando el tiempo que le costaría ir hasta allí, hacer la compra y volver.

Por supuesto había empezado a nevar nada más salir de Idaho Falls, y no lo había dejado en los cuarenta y cinco minutos que le había costado volver. Había al menos un palmo de nieve acumulada en la calzada y sobre todas las demás superficies.

Aunque para ella era muy frustrante tener que conducir sobre la nieve, al menos proporcionaría el escenario ideal para la Navidad. Las coníferas de las montañas parecían decoradas con azúcar glas y el río de Cold Creek borboteaba en su curso entre placas de hielo.

Ojalá tuviera tiempo de disfrutar de todo aquello. Y si hubiera tenido tiempo también de prestar atención a la conducción en lugar de ir pensando en la interminable lista de cosas por hacer que le aguardaba, no estaría en aquella situación. Pero circulaba un poco más rápido de lo conveniente al pasar sobre el puente que desembocaba en el inicio de los dos caminos, uno que daba acceso a la nueva y enorme casa de troncos de Carson McRaven, y el otro a la suya, y al tomar la curva los neumáticos habían patinado y no había podido evitar salirse un poco de la trazada y acabar contra el montículo de nieve.

Lo peor de la situación era que sabía lo que podía pasar. Llevaba desde los catorce años conduciendo por aquellas carreteras y sabía lo importante que era elegir la velocidad adecuada en función de las condiciones; sabía también que aquel tramo estaría resbaladizo y que debía concentrarse en la carretera y no en la ensalada verde que todavía tenía por preparar o en la salsa rosada al vodka que aún no había terminado para la pasta.

Y es que tenía tanta prisa por que todo saliera bien para la fiesta… iba a ser el evento de mayor envergadura de todo el año, el que esperaba que la diera a conocer en toda la zona.

Pero nada de todo aquello iba a ocurrir si no conseguía salir de aquel maldito montón de nieve.

Volvió a meter la marcha atrás. Si conseguía que las ruedas recuperaran un poco de tracción, la tracción delantera de la furgoneta podía hacer el resto, pero por mucho que lo intentaba pasando de marcha atrás a primera, las ruedas seguían girando locas escupiendo nieve, barro y grava.

Maldición. Querría echarse a llorar por el retraso, pero no tenía tiempo.

Miró por el retrovisor. Jolie hablaba consigo misma en su sillita mientras jugaba con su muñeco de trapo favorito.

–Bueno, gusanita, me parece que vamos a tener que volver andando a casa. Iremos a por la camioneta grande de papá que tiene tracción a las cuatro ruedas y volveremos a por la comida.

No era para tanto. Tendría que caminar unos cuatrocientos metros desde allí hasta su casa. Si se daba prisa, podía tardar quince minutos en ir y volver.

Le quitó el cinturón de seguridad a y su hija sonrió.

–¿Abajo, mamá?

–Eso parece.

Se colocó a la niña a la cadera agradeciendo haber tenido la precaución de ponerse botas aquella mañana aun cuando no había nieve al salir.

Pasó por encima de las rodadas de la furgoneta e iniciaba el camino junto al río cuando oyó una camioneta que descendía hacia Raven’s Nest.

Apenas tuvo tiempo de rezar porque fuera Neil o Melina Parker, el capataz del rancho McRaven y su esposa, cuando el coche se detuvo a su lado.

Al parecer nadie escuchaba aquella mañana sus plegarias ya que la cara que apareció al bajar el cristal de la ventanilla fue la de Carson McRaven.

–Parece que no le vendría mal que le echaran una manita.

El corazón le dio aquel ridículo salto al oír su voz y se sintió enrojecer. Ojalá él no se diera cuenta; estaría demasiado ocupado pensando en lo idiota que era por acabar atrapada en semejante montón de nieve.

–Iba a acercarme a casa a por la camioneta. Tengo compra en la furgoneta y debo sacarla enseguida.

–Vuelva a meter a la niña en la furgoneta, que estará calentita. Yo debo de llevar alguna cincha por aquí. La sacaré en un instante.

Hubiera querido mandarle a hacer puñetas por aquel tono autoritario, pero por primera vez en su vida comprendió el viejo dicho de que el orgullo era un lujo que no podía permitirse en aquel momento.

Debería sentirse agradecida por su ayuda, aunque le parecía humillante y molesto tener que quedar en deuda con él una vez más.

–Siento tener que molestarle. Es el segundo día consecutivo que tiene que acudir a rescatarnos.

Él compuso una mueca de la que se deducía que estaba tan encantado como ella y de detrás del asiento de la camioneta sacó una cincha.

–Vamos allá –dijo.

Casi antes de que ella se diera cuenta, se había agachado en la nieve y estaba sujetando la cincha a su parachoques trasero. Aquel tipo debía de llevar más dinero como calderilla de lo que ella tendría en toda su vida, pero no parecía importarle demasiado mancharse un poco las manos. Era una faceta inesperada de un hombre que empezaba a parecer más complicado de lo que se había imaginado. Ató el otro extremo de la cincha al parachoques de su propia camioneta, y dijo:

–Ahora ponga el motor en marcha y sólo guíela cuando sienta que empieza a salir de la nieve.

Asintió y esperó a que se subiera a la camioneta y pusiera la tracción a las cuatro ruedas. Bastó con un mínimo movimiento para conseguir lo que diez minutos de hacer girar las ruedas no habían conseguido.

¿Otra lección quizás? Aceptar ayuda podía resultar humillante a corto plazo, pero podía ahorrarnos muchos padecimientos y luchas.

Pero no tenía tiempo de andarse con filosofías aquella mañana, sobre todo porque su lista de cosas por hacer era más larga que el camino de su casa e igual de resbaladiza.

–Gracias –le dijo por la ventanilla cuando Carson volvió a desenganchar la cincha.

–No hay de qué. Será mejor que vaya despacio hasta que retiren la nieve del camino. Yo he patinado por lo menos cuatro veces.

–Lo sé, pero es que llevaba tanta prisa que no me he dado cuenta de lo rápido que iba. Gracias de nuevo.

Carson la miró intensamente un momento antes de echar un vistazo al siento de atrás. Jolie sonrió y le saludó con un gesto de la mano.

–Hola, señod –dijo. Así era como llamaba a todos los hombres que conocía, desde su tío Paul, pasando por el sacerdote y hasta llegar al cajero del supermercado.

–Hola –contestó él con un poco más de aspereza de lo habitual, y le dijo adiós con la mano.