6,99 €

Mehr erfahren.

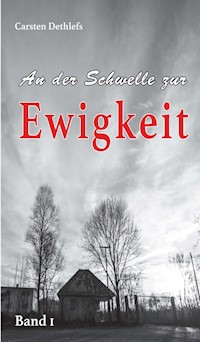

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Schwellen-Roman

- Sprache: Deutsch

Junge Menschen wollen leben, lieben, sich ausprobieren und ein bisschen verrückt sein. Das galt zu allen Zeiten, selbst in denjenigen Perioden, in denen die Umstände alles andere als günstig für die Jugend standen. "An der Schwelle zur Ewigkeit" erzählt die Geschichte der norddeutschen Dorfkinder Janne und Jehann, die viele Widerstände überwinden müssen, um in eine gemeinsame Zukunft zu starten. Zu den Umständen gehört auch der Erste Weltkrieg, der am Horizont heraufzieht. Diese Erzählung ist in einer bildhaften, mitreißenden, manchmal sehr düsteren Sprache gehalten, die jederzeit ein Unglück vermuten oder sogar geschehen lässt. Die Geschichte ist bewusst in einer ländlichen Gegend verortet worden, um Menschen fernab des politisch/zeitgeschichtlichen Geschehens zu entdecken. Themen, wie der Schutz des ungeborenen Lebens werden genauso behandelt, wie Liebe, Tod und Furcht vor der Zukunft. Kommen Sie mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit, an Orte, die noch heute teilweise unsere Gegenwart bestimmen. Lernen Sie Menschen kennen, die Sie in Ihr Herz schließen oder schlichtweg verabscheuen werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 202

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Junge Menschen wollen leben, lieben, ein bisschen verrückt sein. Das galt zu allen Zeiten, das gilt auch heute.

Dieses Buch erzählt von solchen jungen Menschen. Von den beiden norddeutschen Dorfkindern Janne und Jehann, die viele Widerstände überwinden müssen, um in eine gemeinsame Zukunft zu starten. Auch von Joran und Jan, von so vielen, die nichts anderes wollen als ein glückliches Morgen.

Sie ahnen nicht, dass am Horizont dunkle Wolken heraufziehen, die ihnen alles nehmen können. Denn die Großmächte Europas rüsten sich zu einem alles vernichtenden Krieg. Sie entzünden einen Weltenbrand, dem Millionen zum Opfer fallen werden …

Carsten Dethlefs

An der Schwelle zur

Ewigkeit

© 2017 Carsten Dethlefs

Satz und Gestaltung: Ralf Zahn

Lektorat, Korrektorat, Ralf Zahn

Lektorat: Susanne Junge

Umschlagfoto: Pixabay

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN 978-3-7439-2728-5 (Paperback)

978-3-7439-2730-8 (e-Book)

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Was geschehen ist, ist geschehen

Was gedacht ist, ist gedacht

Was getan ist, ist getan,

Was gesagt ist, ist gesagt

Inhaltsverzeichnis

Prolog – Das Zimmer

Teil I – Liebe und Tod

Kapitel 1 – Der Hof

Kapitel 2 – Verhängnisvolle Lust

Kapitel 3 – Das Mädchen

Kapitel 4 – Leben und Tod

Teil II – Die steigende Flut

Teil III –Das Unheil

Teil IV – Das Unheil nimmt seinen Lauf

Epilog

Nachwort

Prolog – Das Zimmer

Da geht er wieder. Schlurft langsam über die knarrenden Bretter des alten Dielenbodens. Langsam, ganz langsam. Es klingt, als schaukelte er beim Gehen hin- und her: quirtsch, tock; quirtsch, tock …

Ganz langsam, als hätte er schwere Stiefel an, und als müsse er jeden weiteren Schritt seinen schwindenden Kräften abringen.

Er kommt näher. Gleich berührt er die Tür, die Tür zum Zimmer. Jene Tür, die jetzt schon seit drei Tagen verschlossen ist. Es ist dunkel, draußen tobt ein Herbststurm, der Regen peitscht mit unnach- giebiger Wucht gegen die maroden Fenster, die nur notdürftig von hölzernen Läden bedeckt sind. Schatten tanzen an der Wand. Schatten, die zwar lächelnde, aber hohläugige Gesichter zeichnen.

Da geht er wieder, entfernt sich nochmal von der Tür. Die Schritte werden leiser, hallen jetzt von weiter her. Aber das scheint nur so. Da ist er plötzlich wieder, jetzt ganz nah. Er scheut sich, die Türklinke herunterzudrücken.

War das ein Donnerschlag?

Allein, ganz allein hier im Bett des alten Bauernhauses. Allein in dem Zimmer, in dem früher auch er geschlafen hat. Die Luft der Schlafkammer ist mit dem Geruch des Inhalts des Nachttopfes geschwängert, der halb unter das Bett geschoben ist. Es ist kalt im Zimmer, deshalb scheint trotz des Gestankes noch genügend Sauerstoff für flache, röchelnde Atemzüge zu verbleiben.

Sie ist jetzt 98 Jahre alt und trägt die Tiefe eines Jahrhunderts in sich. Ihre Lungen haben bereits die gleiche Luft geatmet wie der letzte deutsche Kaiser und auch die gleiche wie jene Tyrannen, die an der Macht waren, als es in dem Dorf noch nicht einmal Elektrizität gab.

Auch heute erhellt nur der Schein einer kleinen Lampe das ansonsten dunkle Zimmer. Quirtsch, tock; quirtsch, tock …

Ein Käuzchen ruft durch den Sturm. Quirtsch, tock. Ist das eine Hand auf ihrem Arm? Nein, da ist niemand. Quirtsch, tock; quirtsch, tock …

Ob er ihr wohl wieder wehtun wird? So wie damals vor fast einem Jahrhundert. Quirtsch, tock; quirtsch, tock …

Dieses Bauernhaus war damals noch mit einer Feuerstelle statt eines Elektroherdes ausgestattet. Heute steht sogar eine Mikrowelle in der Küche. Diese wurde seit einem Jahr nicht mehr benutzt.

Das rote Kreuz brachte ihr das Essen, jeden Tag. Aber jetzt schon seit drei Tagen nicht mehr. Sie machte einfach die Tür nicht mehr auf, meldete sich sogar noch in der Zentrale ab.

Trotz vereinzelter Neuanschaffungen ist die Welt in diesem Zimmer noch die alte – die gleiche wie vor fast einhundert Jahren. Es hängen Schwarz-Weiß-Fotografien an den Wänden. Sie zeigen auch ihn, ihren Vater. Als er heiratete, als er sie bei der Taufe auf dem Arm trug. Quirtsch, tock; quirtsch, tock. Er wollte sie nie haben, wollte sie loswerden. Quirtsch, tock; quirtsch, tock. Was hat er jetzt vor? Quirtsch, tock; quirtsch, tock …

Die Decke des niedrigen Raumes ist durchzogen mit Balken aus Eichenholz, schwer und dunkel. Im Zwischenboden, in welchem früher Getreide gelagert wurde, rascheln die Mäuse. Sie finden wohl immer noch Getreidereste.

Sie schaut, das Gesicht zur Decke gewandt, auf die alten Balken. Quirtsch, tock; quirtsch, tock …

Eine Katze schreit durch den heulenden Sturm hindurch. Oder war es ein Kind? Sie liegt dort, schaut nach oben, sieht eine Spinne stoisch ihr neues Netz weben. Quirtsch, tock; quirtsch, tock …

Das Wasser rinnt von den Wänden, das Wasser, sie ertrinkt. Quirtsch, tock; quirtsch, tock …

Das Bett droht zu kippen. Quirtsch, tock; quirtsch, tock …

Ihr ist schwindelig. Quirtsch, tock; quirtsch, tock …

Die Finsternis verdichtet sich, erdrückt sie nahezu. Quirtsch, tock; quirtsch, tock …

Ruft da jemand ihren Namen? Quirtsch, tock; quirtsch, tock …

Die Finsternis raubt ihr den Atem. Quirtsch, tock; quirtsch, tock …

Das Röcheln wird zum Rasseln. Quirtsch, tock; quirtsch, tock …

Ihre Glieder werden schwer, sie wird erdrückt. Quirtsch, tock, quirtsch, tock …

Und das Wasser! Das Wasser kommt! Unaufhaltsam wie die Flut der Nordsee. Quirtsch, tock; quirtsch, tock …

Stimmen, Laute. Schreie? Einige sind ihr vertraut, andere fremd. Was sagen diese Stimmen? Sie versteht nichts. Welche Sprache sprechen sie denn?

Da klärt sich langsam ihre Sicht, alles ist voller Licht, voller Wärme. Die Zimmerdecke wird durchscheinend, blasser, weniger und weniger und gibt den Blick frei auf eine grüne Wiese. Der Sturm verebbt, jetzt zwitschern Vögel ein frohes Lied. Die Schritte auf dem alten Dielenboden werden leiser.

Quirtsch, tock; quirtsch, tock. Ein Rauschen ist da. Ein Rauschen, das lauter wird und immer lauter. Es dröhnt geradezu in ihren Ohren. Sie hält es nicht mehr aus. Sie will sich die Ohren zuhalten, aber sie schafft es nicht. Zu schwach ist sie, zu kraftlos ihre Arme. Es ist so laut, dass sie ihre eigenen Gedanken nicht mehr versteht. Dieses Licht, es kommt näher. Näher und näher, bis es sie verschlingt.

Dann ist es auf einmal still. Still wie auf dem Meeresgrund. Still wie das ewige Nichts. Doch langsam nimmt sie den Duft wahr, den Duft von frisch geschnittenem Gras. Vögel zwitschern, sie sieht etwas – doch was ist das?

Und niemand bemerkt die junge Frau an der Eingangstür des Bauernhauses.

Teil 1 - Liebe und Tod

Kapitel 1 – Der Hof

3. Juli 1913

Die Wiese ist nicht groß, ein halber Hektar. Hundegebell ist zu hören. Der Duft von sommerfrischem Gras schwindet unter dem scharfen Geruch nach Gülle und Verwesung. Warm ist es. Es ist die Zeit, in der die Tiere nach ihrem Ende schnell wieder zum Bestandteil der Natur werden. Das gehört zum Kreislauf der Dinge.

„He, Jehann, bring mal die Wassertonne in den Stall. Die Schwarzbunte hat sich das Bein gebrochen. Kann nicht auf die Koppel. Der Abdecker wird kommen müssen!“

Die Schultern des großen Mannes sind breit, sein blondes Haar kurz geschoren. Ein gebräuntes Gesicht und starke Arme.

„Alles erledigt, Meister. Ist denn im Vorderhaus alles in Ordnung?“

Schmaler der andere, fast mager, doch nicht weniger hochgewachsen. Noch keine zwanzig Jahre alt, mit langem, tiefschwarzem Haar wie Rabenfedern.

„Du sollst nicht Meister zu mir sagen.“

Jehann blickte hoch, er zog einen Mundwinkel zum schiefen Lächeln nach oben. „Wie soll ich dich denn nennen, Hermann?“, fragte er keck.

„Nicht Meister. Das steht mir nicht. Und erst recht nicht dir. Hab‘ keinen Herren über dir und keinen Knecht unter dir – das ist die Devise, Jehann, nur das. Weil‘s Freiheit bedeutet!“

„Wir in Dithmarschen sind ja sowieso frei.“

„Ha! Du wirst mal ein guter Bauer – und ein aufrichtiger Dithmarscher.“

Die Dithmarscher fühlten sich nach der Schlacht bei Hemmingstedt am 17. Februar im Jahre des Herrn 1500 als freies Volk. Selbstbewusst und stark und niemandem verpflichtet. An jenem Tag schlugen sie die zahlenmäßig weit überlegenen Dänen in die Flucht. Es war die Zeit der Bauernrepublik Dithmarschen. Eine stolze Zeit, die jedoch 1559 durch den erneuten Einmarsch dänisch-schleswig-holsteinischer Truppen beendet wurde. Und aus war‘s mit der Freiheit. Erst nach dem preußisch-dänischen Krieg von 1864 erlangten die Dithmarscher ihre Unabhängigkeit zurück. Jener Krieg war‘s, in dem der Großvater von Hermann Alster bei Flensburg fiel.

Dithmarschen war seit jener Zeit gespalten. Die eine Hälfte im Norden, für die andere war der Süden Heimat. Insbesondere die Norderdithmarscher fühlten sich als legitime Nachfolger der Helden von 1500.

1. Oktober 1898

Gerade drei Jahre alt war Jehann, als er damals auf den Hermann Alsters Hof kam. Seine Eltern waren Tagelöhner, denen Woche für Woche die Angst im Nacken saß, dass die Höfe, auf denen sie wann immer sie konnten molken, zimmerten und sauber machten, keine Arbeit für sie hatten.

Als Magda, Jehanns Mutter, merkte, dass wieder ein Kind in ihr heranwuchs, war die Not groß. Da gab‘s nur eines, beschlossen sie und ihr Mann Peter, wenn’s auch noch so grausam schien: Ein schnell wirkendes Gift musste her! Eines, das nicht quälte, das dem Wurm, der da zur Welt kommen sollte, gleich nach der Geburt schmerzlos den Garaus machte. Gift, so dachten sie beide, sei doch noch besser als Erwürgen oder Ertränken. Und ganz sicher besser als Verhungern. Noch ein Kind konnten sie in der engen Hütte, die Peter vor Jahren beim Kartenspiel gewonnen hatte, nicht unterbringen. Nicht noch eines satt bekommen.

Doch war dieser Plan leichter gesagt als getan. Nein, sie brachten es nicht übers Herz, konnten ihr eigenes Fleisch und Blut nicht dem Tode preis- geben, ohne dass es je gelebt hätte! Lieber wollte Peter sich einer Räuberbande anschließen, als seinem Kind ein solches Leid anzutun!

Der Zufall wollte es, dass Peter in dieser Not auf Hermann Alster traf, einen Bauer aus Wrohm, dem Nachbardorf.

Peter zimmerte auf dem Gut von Hauke Ritter einen Schuppen, als er hörte, wie ein Besucher ein Kalb kaufen wollte.

Der Gutsbesitzer und sein Gast tranken in der guten Stube Schnaps und sprachen übers Geschäft. „Meine Margarete ist jetzt schon seit fünf Jahren tot“, hörte Peter den Gast sagen. „Hat sich verabschiedet, bevor sie mir einen Sohn schenken konnte. Wenn sie im Kindbett gestorben wäre … aber dieser dumme Gaul hat sie totgetreten, einfach totgetreten.“

„Der Herrgott hat so manche Überraschung für uns im Hinterstübchen“, meinte Hauke. „Meine Hanna hat mir drei Töchter geboren, einen Sohn aber habe ich auch nicht. Manchmal frage ich mich, wer das alles hier bewirtschaften soll, wenn ich mal nicht mehr bin. Die Mädchen scheinen gar kein Interesse an den Männern zu haben. Schicke ich jemanden zu ihnen, ist das Gekreische jedes Mal laut, und kein Mann hält es die ganze Nacht bei ihnen aus.“

„Ich würde dir den Hof abkaufen, aber ich habe ja selbst niemanden“, sagte der Gast. „Die eine Tochter, die mir meine Frau hinterließ, ist zu nichts zu gebrauchen. Sie fängt erst jetzt langsam mit dem Sprechen an und sieht den ganzen Tag überall Gespenster. ,Huhu‘ macht sie immerzu und läuft wie dumm hinter den Ratten im Stall hinterher. Wenn sie wenigstens die Kraft hätte, sie totzuschlagen, dann wäre sie mir ja noch nützlich. Aber selbst das versteht sie nicht.“

„Tja“, machte der Dienstherr, „dann musst du wohl nochmal auf Brautschau gehen. Zu alt bist du noch nicht. Aber erst mal sollst du das Kalb kriegen.“

„Der Preis ist aber um einiges zu hoch. Du bekommst immerhin schon Pacht von mir“, schimpfte der Gast wie mit einem Untergebenen.

„Was willst du denn?“, erboste sich Hauke Ritter. „Ich muss meine letzten Jahre schließlich auch noch überstehen. Kostet ja alles Geld. Das Leben ist teuer. Ein neuer Schuppen muss her, den ich gerade bauen lasse. Das kostet! Ach – und überhaupt! Ich hör‘ meinen Arbeiter gar nicht mehr sägen. Liegt wohl auf der faulen Haut, der Lump!“

Peter erschrak. Beim Zuhören hatte er vergessen weiterzuarbeiten. Und das jetzt, wo er doch in Kürze ein weiteres Maul zu stopfen haben würde. Jetzt würde er im hohen Bogen vom Hof gejagt werden! Er hörte die Schritte seines Dienstherren näherkommen.

„Peter, schläfst du? Der Hund arbeitet härter als du, und dann willst du noch bei mir essen?“

„Ich habe nur aus Versehen zugehört, was Ihr besprochen habt.“

„Du belauscht fremde Gespräche? Ich will dir zeigen, was ich von solchen Leuten halte. Du brauchst nicht wieder herkommen!“

„Nun lass ihn doch, Hauke.“ Der Gast trat aus der guten Stube.

Peter stiegen die Tränen in die Augen. Doch anstatt sich wortreich zu entschuldigen und zu katzbuckeln, schrie er: „Meine Frau bekommt noch ein Kind, und wir wissen jetzt schon nicht, wie wir über die Runden kommen sollen! Da kannst du mich nicht so mir nichts, dir nichts vor die Tür setzen!“

„Niemand hat dich gezwungen, uns zu belauschen und Mittagsstunde zu halten!“

„Hauke“, mischte sich der Gast des Gutsbesitzers ein, „ich habe eine Idee. Lass ihn bei mir arbeiten. Seine Frau kann das Kind zur Welt bringen, und ich werde es adoptieren, falls es ein Junge wird.“

„Auf die Idee hätte ich kommen sollen“, murmelte der Dienstherr. „Aber, wenn der Junge so unpatent ist wie sein Vater, kann er mir sowieso gestohlen bleiben.“

„Ich bin Hermann Alster“, wandte sich der Gast an Peter. „Wie steht‘s? Wenn du tüchtig bist und deine Frau auch, dann soll es deiner Familie bei mir an nichts fehlen.“

„Ja … ja, das wollen wir gerne …“ stammelte Peter, der sein Glück noch gar nicht fassen konnte.

„Ja, nimm ihn nur“, murrte Hauke, „ich habe keine Verwendung mehr für diesen Burschen. Die Scheune soll er noch fertig machen, dann kann er meinethalben gehen, wohin ihn der Wind weht.“

„Gut dann“, sagte Hermann Alster „Es wird bald regnen. Sieh zu, dass du fertig wirst. Komm morgen mit deiner Frau auf meinen Hof. Du weißt ja, wo der ist. Dann beschnacken wir zusammen alles.“

Immer noch tränenüberströmt dankte Peter seinem Retter und machte sich widerwillig ans Werk, um die Scheune noch vor dem Regenguss fertig zu zimmern.

„Mit dem hast du einen Fang gemacht“, meinte Hauke Ritter nicht ohne Häme. „Der wird dich schön ausnutzen.“

„Nun lass ihn man erst mal zu mir kommen“, antwortete Hermann. „Arbeiter sind momentan schwer zu kriegen, das weißt du selbst, Hauke. Die gehen alle zum Militär und wollen Afrika erobern. Auf Neger, die mich sowieso nicht verstehen, will ich nicht warten. Und jetzt genug davon, zurück zum Geschäft. Für das Kalb gebe ich dir zehn Mark und keinen Pfennig mehr.“

„Ach, in Ordnung“, knurrte Hauke unwillig. „Nimm das Vieh mit. Es brüllt des Nachts wie der Satan persönlich. Das kann ich im Herbst nicht gut haben.“

„Du wirst ja noch richtig geisterfürchtig, Hauke. Mir ist das Wichtigste, dass es schmeckt. Da kann es brüllen, so viel es will.“

„Du bist mir einer – immer praktisch aufgelegt. Hast du einen Strick dabei?“

„Ja, ich kann es gleich zu mir führen.“

Fünfzehn Jahre war es her, seit Hermanns Eltern von Hamburg aus nach Amerika aufgebrochen waren. Entbehrungen, Not und Hunger hatten sie dazu veranlasst; Eine Zukunft gab es in Dithmarschen nicht für sie, und im Rest Europas sah es nicht besser aus.

Damals war Hermann erst 14 Jahre alt gewesen, und für ihn war kein Platz mehr auf dem Schiff.

Doch war ihm das gleich; er hätte auch nicht mitkommen wollen. Gerade hatte er die blonde Margarete aus Tellingstedt kennengelernt und nutzte das Heu in jener Zeit auch für andere Dinge, als es lediglich an die Tiere zu verfüttern …

So kam es, dass er trotz seiner Jugend schon die Verantwortung für den elterlichen Betrieb übernehmen musste. Das war allerdings kein ungewöhnliches Alter zu jener Zeit, um eine vollwertige Kraft in der Landwirtschaft zu sein.

Von der Schule bekam er eine Sondergenehmigung, sodass er sich ganz auf die Arbeit auf dem Hof konzentrieren konnte. Mit dem Lesen und Schreiben hatte er es ohnehin nicht so, für ihn waren Zahlen viel wichtiger. Das Rechnen war schließlich Teil all seiner Tage. Sein Vater hatte immer gesagt: „Wenn ein Schwein fünf Mark kostet, musst du wissen, was zehn Schweine kosten. Mehr brauchst du nicht zum Leben.“

Innerhalb der folgenden Jahre baute Hermann Alster einen beachtlichen Betrieb auf. Schnell hatte er acht Kühe, zwei Deckbullen, drei Schweine und fünf Hühner auf dem Hof. Für die Feldarbeit gab es drei Pferde.

Die Kühe waren im Stall fest angebunden. Die Bullen hatten eine etwas größere Box, weil es ohnehin kein Band gab, das ihrer unzähmbaren Kraft hätte widerstehen können. Mit dieser Zahl an Tieren war Hermann bald der größte Bauer weit und breit. Den ganzen Tag verbrachte er damit zu melken, zu füttern und von Zeit zu Zeit ein Huhn, ein Kalb oder Schwein zu schlachten und zu verkaufen.

Wollte ein Bauer für die eigenen Kühe seine Deckbullen in Anspruch nehmen, so brauchte er mindestens fünf Männer, die mit Stöcken und Peitschen und mit einem Gewehr für alle Fälle die Tiere in Schach hielten.

Die harte Arbeit ließ Hermann stark und muskulös werden. Schon früh jedoch spürte er vor allem in den kalten Monaten seinen Rücken. An manchen Tagen waren die Schmerzen so groß, dass er bis zum Mittag gekrümmt ging wie ein alter Mann.

Doch waren Hermann Alster ein stures Durchhaltevermögen und ein unerschütterlicher Ehrgeiz zu eigen. Wie sonst hätte er es zu jener Zeit zu etwas bringen sollen? Und wenn’s auch noch so schwer war; Landwirt war er und wollte er sein. Nur manchmal dachte er, dass es beim Militär leichter gewesen wäre, mit etwas Glück zu bescheidenem Wohlstand, zu Ruhm und Ehre zu gelangen. Ein Weg, den schon manch anderer junger Bursche aus der Gegend gewählt hatte. Doch waren das nur Gedanken, weiter nichts …

Seit ihrer Abreise hatte Hermann nichts mehr von seinen Eltern gehört. Ab und zu dachte er noch an sie und hoffte, dass es ihnen gut gehen möge. Er hatte rein gar keine Vorstellung von der Gegend, in der sie jetzt wohl lebten. Einmal war er zur Post- stelle im Dorf gerufen worden, weil eine Sendung aus Übersee für ihn eingetroffen sei, so hieß es. Als er jedoch das kleine Gebäude betrat und den Beamten hinter dem Schalter nach dem Brief fragte, zuckte jener nur mit den Achseln und wühlte erfolglos in dem für Hermann Alster vorgesehenen Postfach herum: „Da ist kein Brief, mein Hermann. So ein Brief aus Amerika wäre mir auch aufgefallen.“

Wehmütig hatte Hermann sich an jenem Tag noch einmal an den Abschied erinnert. Hatte sein Vater damals Tränen in den Augen gehabt? Er wusste es nicht mehr. Die Erinnerungen verblassten wie eine Fotografie. Sie schmerzten schon damals kaum noch. Und als der Brief bei der Poststelle verloren ging oder vielleicht in Wirklichkeit nie da gewesen war, interessierte es ihn auch nicht mehr.

Seither hatte Hermann Alster sich geschworen, nicht weiter auf Nachricht von seinen Eltern zu hoffen.

1. Juli 1913

„Ja, so war das damals“, sagte Hermann Alster an Jehann gewandt. „In der Nacht nach diesem Treffen mit Hauke Ritter brannte die Hütte deiner Eltern ab und ließ nur dich übrig.“

Seine Stimme senkte sich, als er weitersprach: „Deine ganze Familie kam damals um. Auch dein noch ungeborenes Geschwisterkind.“

Jehann hatte keine Erinnerung mehr an seine Familie, und das ließ ihn keinen Verlustschmerz empfinden. Nur manchmal, in blassen Träumen, sah er sich als kleinen Jungen nachts aufwachen und nach seiner Mutter schreien.

Von den Gerüchten, wonach seine Eltern zehn Jahre vor seiner Geburt mit einer Diebesbande aus Rumänien nach Dithmarschen gekommen seien und viele Raubüberfälle verübt hätten, bekam er zu seinem Glück noch nichts mit. „Diese Menschen würden Kinder stehlen und schwangere Frauen verhexen“, erzählte man sich.

Hermann Alster hatte Jehann zu sich genommen. Und in den Nächten, in denen der kleine Bursche weinend seine Mutter vermisste, hatte er sich immer zu ihm gelegt und mit seiner rauen, aber sanften Stimme beruhigt: „Deine Mutter ist beim lieben Gott. Von da passt sie auf dich auf.“

Gemeinsam mit Tante Grete – sie wohnte der Nachbarschaft – zog Hermann Alster den Jungen auf. Tante Grete war die gute Seele des Dorfes und die Hebamme – schon deshalb hatte sie ein besonderes Verhältnis zu Kindern. Tagsüber, wenn Hermann im Stall oder auf der Weide war, verbrachte Jehann die Zeit bei ihr, oder sie blieb bei ihm und las oder sang ihm etwas vor. Meistens das Gedicht von Klaus Groth „Min Jehann“:

Ik wull, wi weern noch kleen, Jehann,

Do weer de Welt so grot!

Wi seten op den Steen, Jehann, Weest noch? bi

Nawers Sot.

An Himmel seil de stille Maan,

Wi segen, wa he leep,

Un snacken, wa de Himmel hoch

Un wa de Sot wul deep.

Weest noch, wa still dat weer, Jehann?

Dar röhr keen Blatt an Bom.

So is dat nu ni mehr, Jehann,

As höchstens noch in Drom.

Och ne, wenn do de Scheper sung

Alleen, int wide Feld:

Ni wahr, Jehann? dat weer en Ton!

De eenzige op de Welt.

Mitünner inne Schummerntid

Denn ward mi so to Mod.

Denn löppt mi’t langs den Rügg so hitt,

As domals bi den Sot.

Denn dreih ik mi so hasti um,

As weer ik nich alleen:

Doch allens, wat ik finn, Jehann,

Dat is – ik sta un ween.

Obwohl man nach Klaus Groth am Ende eigentlich weinen sollte, fing Jehann immer an zu lachen, wenn Tante Grete ihm dieses Gedicht vorgetragen hatte.

Sie starb allerdings schon vor zwölf Jahren. So musste sich Hermann Alster selbst um Jehann kümmern.

Bereits früh wurde Jehann in die Hofarbeit eingeführt. Von Kindesbeinen an schuftete er und war bald schon so wertvoll wie der Helfer, den sich Hermann Alster gewünscht hatte. Von dieser Zeit an trug der Junge den Namen Alster. Wie seine Eltern geheißen hatten, wusste niemand mehr mit Sicherheit zu sagen. Alle Dokumente, die Aufschluss über seine Herkunft hätten geben können, waren verbrannt.

Im Dorf war Jehann überall als guter und fleißiger Hofarbeiter, als unauffälliger, gleichwohl höflicher und duldsamer junger Mann bekannt. Einer, dem das Land und die Tiere am Herzen lagen. Wie sehr jedoch seine Augen wirklich leuchteten, wenn er in den Stall ging und die Kühe fütterte und molk, wie hell in ihm die Sonne aufging, wenn er aufs Feld trat und in der Natur sein durfte, wusste freilich nur Hermann Alster. Er erblickte in Jehann mehr und mehr ein Ebenbild seiner selbst. Als Jehann 15 Jahre zählte, hätte Hermann Alster allein wegen des ähnlichen Temperaments und der gleichen Interessen zwischen einem leiblichen Sohn und dem Jungen nicht unterscheiden können.

Hauke Ritter wiederum wurde zum Ende seines Lebens seltsam. Überall sah er Gestalten mit Hörnern, hörte Menschen, die ihn um Essen und Geld anflehten. Einige Leute verdächtigten ihn sogar, ein Kind aus der Nachbarschaft in die Eider geworfen zu haben, wo es ertrank und erst drei Wochen später ans Ufer geschwemmt wurde. Der Leichenbestatter meinte, dass die Kehle des Kindes sei zerquetscht gewesen.

Im August 1901 schließlich hängte sich Hauke Ritter an einem Balken in seinem Stall auf. Seine Töchter verkauften alle Tiere und gingen in die Stadt, nach Heide. Den Hof überließen sie ihrer Mutter, die wenig später ebenfalls starb.

Zwei Wochen nach ihrem Tode wurde der Hof ein Raub der Flammen. Die Ursache für den Brand wurde nie ermittelt; es gab niemanden, der ein Interesse an der Ursache gehabt hätte.

Die Töchter erbten das Land und verpachteten es. Sie selbst ließen sich aber äußerst selten noch im Dorf blicken.

Das Jahr verlief ruhig. Im Herbst wurden die Ernten eingebracht und das Fleisch gepökelt. Der Winter war nicht lang, der Frühling umso wärmer, und im April 1914 konnte man schon erste Blumen am Rande der Koppeln sehen.

Jehann unterließ es nicht, Hermann Alster immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass er den Hof übernehmen wolle. Daraufhin erwiderte sein Ziehvater jedes Mal, dass er doch erst mal auf Wanderschaft gehen könne, um anderswo die Landwirtschaft zu erlernen.

Das jedoch tat Jehann stets mit einem Lachen ab. „Wanderschaft – pah! Das ist nur etwas für Hand- werker auf der Walz. Nicht aber für ehrliche Bauern!“

Hermann Alster war es recht; insgeheim erhoffte er doch stets eine solche Antwort. So behielt er Jehann weiter als Gehilfen – und als Sohn, auch wenn er kein leiblicher Nachkomme war.

Den Hof wollte er Jehann jedoch wegen seines selbst noch jungen Alters erst in einigen Jahren überlassen. Noch fühlte Hermann sich stark und durch nichts und niemanden zu besiegen.