9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Einmal durch den keltischen Jahreskreis führt diese ungewöhnliche Pilgerreise und hebt dabei ausgewählte Schätze schottischer und irischer Erzählkunst. Figuren aus der keltischen Anderswelt, wie der schillernde Held Fionn MacCumhaill, die tragisch Liebenden Diarmuid und Grainne oder die Heilige Brigida von Kildare werden lebendig. Auf ihren Spuren wächst auf dem Weg durch die Jahreszeiten die Hoffnung, dass Verwandlung immer möglich ist – für ein einzelnes Leben und für die menschliche Gemeinschaft. Als Erzählerin und Theologin schöpft Claudia Süssenbach aus der Weisheit der keltischen Mythologie die Inspiration für eine spirituelle Praxis, die sich mit dem Kreislauf von Natur und Jahreszeiten verbindet. Beginnend mit dem keltischen Neujahrsfest durchwandert sie mit ihren Leserinnen und Lesern den jahreszeitlichen Kreislauf von Vergehen und Erneuerung. Jedes Fest verbindet die Autorin mit einer ebenso fesselnden wie poetischen Erzählung. Ein Kapitel unter der Überschrift "Nachgedacht" ergänzt jeweils die Geschichten. Gemeinsam mit ihrer Leserschaft taucht Claudia Süssenbach ein in die Gedankenwelt der keltisch-christlichen Spiritualität - einer Tradition, die um die Gegenwart des Göttlichen in allen Dingen und um die Heiligkeit der Erde weiß. "Anderszeiten" ist nicht nur ein Buch für Schottland- und Irland-Liebhaber, sondern für alle Menschen, die sich nach einer geerdeten Spiritualität sehnen. Die zeitlose Weisheit der keltischen Tradition bietet hierfür eine tiefe und nährende Quelle. Aus dieser Quelle speisen sich auch die Gebete, die die einzelnen Kapitel des Buches abschließen und die hier erstmals in deutscher Sprache vorliegen. Sie stammen zum überwiegenden Teil aus der Carmina Gadelica, einer Sammlung von Gebeten und Segensworten aus den schottischen Highlands und von den Äußeren Hebriden, die im 19. Jahrhundert von Alexander Carmichael zusammengestellt und veröffentlicht wurde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 344

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

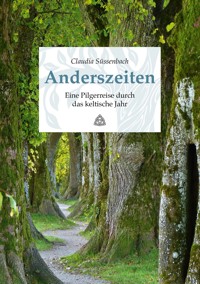

Anderszeiten

Claudia Süssenbach

Anderszeiten

Eine Pilgerreise durch das keltische Jahr

In Erinnerung an Sunny, meine Anam Cara auf vier Pfoten, die mich lehrte, im Augenblick gegenwärtig zu sein.

© 2023 Claudia Süssenbach, www.anderszeiten.de

Gestaltung und Satz: Johannes Groht Kommunikationsdesign

Umschlagfoto: silviarita

Korrektorat: Lektorat Schwenkenbecher

Druck und Vertrieb: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung

ohne schriftliche Zustimmung der Autorin ist unzulässig.

Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter:

tredition GmbH, Impressumservice, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg

ISBN: 978-3-347-97781-5

ISBN E-Book: 978-3-347-97783-9

Inhalt

Cover

Halbe Titelseite

Titelblatt

Widmung

Urheberrechte

Bevor die Reise beginnt

Achtsam werden

Lusmore oder der Gesang der Anderswelt

Nachgedacht

Samhain – Zeit der Dunkelheit

Der Menschenfischer

Nachgedacht

Wintersonnenwende und Weihnachten

Saint Brighde von den Inseln

Nachgedacht

Imbolc – Zeit des Erwachens

Brighde, Angus und die Cailleach

Nachgedacht

Frühlings-Äquinoktium und Ostern – Zeit der Auferstehung

Mís oder der goldene Faden

Nachgedacht

Beltane – Zeit der Leidenschaft

Diarmuid und Grainne

Nachgedacht

Sommersonnenwende – Zeitenwende

Oisin im Land der ewigen Jugend

Nachgedacht

Lughnasadh – Zeit der Ernte

Der Lachs der Weisheit

Nachgedacht

Herbst-Äquinoktium – im Gleichgewicht

Jimmy

Nachgedacht

Am Ende der Reise

Der Mönch und das Volk aus den Hügeln

Nachgedacht

Zur Aussprache von Namen und Orten

Anmerkungen

Die Autorin

Anderszeiten. Eine Pilgerreise durch das keltische Jahr

Cover

Titelblatt

Widmung

Urheberrechte

Bevor die Reise beginnt

Die Autorin

Anderszeiten. Eine Pilgerreise durch das keltische Jahr

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

Bevor die Reise beginnt

Wenn ich hier auf Iona durch heidebewachsene Hügel wandere, kommt es mir vor, als würde dieser kleine Flecken Erde träumen. Er träumt Mythen wie die, die wir auf unserer gemeinsamen Reise durch die Anderszeiten entdecken werden. Geschichten von Hügeln, in denen Feen wohnen, von heiligen Quellen und von Göttern, die zwischen Felsen schlafen, bis sie geweckt werden, um ihren Schutzbefohlenen zur Seite zu stehen.

Waren es wirklich Menschen, die sich die Geschichten ausgedacht haben? War es menschliche Fantasie allein, die die Erzählungen ersonnen hat von der Cailleach, von Angus Og, von Fionn MacCumhaill und all den anderen, die wir auf unserer Reise kennenlernen werden? Oder war es die Landschaft selbst, die sie erträumte – hoffend, dass ein lebendiges Wesen sie erlauscht und in Worte übersetzt?

Als aufgeklärte Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts haben wir uns daran gewöhnt, die Geschichten in die Kinderzimmer zu sperren. Dort gehören sie hin – meinen wir. Sie dienen der Unterhaltung und der Förderung der Fantasie unserer Kinder. Bestenfalls sind sie Teil eines kulturellen Erbes, das wir bewahren sollten. Wir wissen natürlich, dass die alten Mythen und Geschichten den schlichten Gemütern unserer Vorfahren entspringen. Während draußen Gewitterstürme tobten oder eine Sonnenfinsternis den Himmel verdunkelte, saßen sie vor Furcht zitternd in ihren Hütten. Um ihre irrationalen Ängste vor diesen Naturphänomenen oder schlicht die Endlichkeit ihres Daseins zu bewältigen, erdachten sie Märchen von numinosen Mächten, von Göttern und Feen.

Doch dieses Urteil über unsere Ahnen ist in erster Linie eine Aussage über uns selbst und unsere Beziehungslosigkeit zur Natur und ihren Phänomenen. Mit welchem Recht meinen wir, dass das Verhältnis unserer Vorfahren zu ihrer Umwelt vor allem von Gefühlen der Angst und Ohnmacht geprägt war? Sind es nicht eher wir, die den Kontakt verloren haben? Wir haben gelernt, der Natur zu begegnen, indem wir sie beobachten, analysieren, bewerten und als potenziell nützlich oder gefährlich einstufen. Ein Baum ist nicht mehr der Wohnort eines Ahnen, sondern Bau- und Heizmaterial. Ein Berg ist eine geologische Formation, aber nicht mehr der Wohnort einer Gottheit. Die Natur ist für uns nicht länger beseelt. Sie spricht nicht mehr zu uns und wir nicht zu ihr. Wir leben ein entzaubertes Leben, getrennt von der Welt, die uns umgibt.

Als aufgeklärte Menschen haben wir die Welt entmythologisiert und die Geschichten in die Kinderzimmer verbannt. Doch gleichzeitig beginnt unsere postmoderne Gesellschaft zu ahnen, dass wir auch als Erwachsene Geschichten brauchen. Der Mensch ist ein »storytelling animal«1. Wir brauchen große und kleine Erzählungen, um durchs Leben zu kommen und uns durch die komplexen sozialen Probleme des Alltags hindurchzunavigieren. So wie Flugsimulatoren Piloten auf schwierige Situationen vorbereiten, so sichern Geschichten unser Überleben.

Und tatsächlich: Storytelling ist en vogue. Die Werbebranche hat schon lange erkannt, dass es eine gute Story braucht, um ein Produkt erfolgreich zu verkaufen. Aber auch Philosophen und Soziologen sprechen davon, dass unsere westliche Welt ein neues Narrativ, ein neues, großes Epos braucht, auf das sie ihre Identität gründen kann. Die alten Erzählungen der überlieferten Religionen und Ideologien haben sich überlebt – so die Überzeugung des Gründervaters der Postmoderne Jean-François Lyotard2. Doch auch der Mensch der Postmoderne kann nicht ohne eine Story, ohne ein Erklärungsmodell leben, auf das er sein Handeln gründen kann.

Wir brauchen ein neues Narrativ, das uns die Rüstung liefert, um die Drachen der ökologischen und sozialen Katastrophen unserer Zeit zu besiegen. Diese Forderung nach einem »neuen Narrativ« ist seit einigen Jahren geradezu inflationär aus dem Mund von Aktiven in Politik und Gesellschaft zu hören. Aber woher soll dieser neue Mythos kommen? Welchen großen Erzählern unserer Zeit billigen wir die Fähigkeit zu, dieses neue Narrativ zu (er)finden?

Gemeinsam mit dem Mythologen Martin Shaw bin ich davon überzeugt, dass die Geschichten, die wir heute brauchen, längst da sind. Sie sind da – seit hunderten, ja tausenden von Jahren – und warten nur darauf, dass wir sie neu erzählen. Sie sind nicht die Erfindung eines einzigen genialen Geistes, der sie einst erdacht hat. Vielmehr haben sie durch Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch Orte und Zeiten durchwandert, Dutzende von Erzählerinnen und Erzählern haben sie geschmeckt und wiedergekäut, sie haben Resonanz gefunden in Abertausenden von Ohren und Herzen. Doch der Ursprung der großen Mythen liegt weder bei den Erzählenden noch bei den Hörenden. Wir haben nicht die Geschichten, sondern die Geschichten haben uns. Oder wie der Mythologe Martin Shaw in einem Essay treffend formuliert:

»Myth, in the way I am thinking about it, is an echo-location arising from the Earth itself. […] It [the earth] transmits pulses, coded information, lucid image, and then sits back to see what echos return from its messaging. […] Sometimes we get lucky. It may be an Inuit perched on the ice round a fishing hole, a tramp wandering Welsh lanes, a woman gardening early on a summer’s morning that receives it. These pulses tell us something about how to live.[…] This mystical morse code is the true underlying pattern of any myth deserving of the name. It is the sound of the Earth and its inhabitants thinking about itself. When the call hits whoever is tuned to receive it, it sends an echo back to its source; it confirms relationship, and in some way edifies that origination point. These pulses can get picked up when fasting on the mountain top, in the temple during a silent retreat, whilst grieving for an old love by a still lake. It is very mysterious, and requires a certain aliveness to pick it up. […] So to follow a wild mythology involves a lot of listening, a stilling, to get connected to this ancient form of calling. It is a love story really. Some old lover is gently trying to call us home.«3

Den Ruf dieses mythischen Echolots habe ich als einen leisen, weit entfernten Ton wahrgenommen, als ich während meiner Ausbildung als Erzählerin an der Universität der Künste in Berlin auf die großen Erzählungen der irisch-schottischen Tradition stieß. Die Resonanzen, die diese Geschichten in mir auslösten, waren anders und tiefer als die der deutschen Märchen oder der Erzählungen aus der griechischen oder nordischen Mythologie. Und ich ahnte: Es ist höchste Zeit, den weißen Fleck, den Irland und Schottland auf meiner inneren Landkarte bis dahin darstellten, mit Farbe zu füllen.

Es war bei meiner ersten Reise nach Schottland, als mein Sohn und ich eher zufällig in das Lost Valley gerieten, das eingebettet in die Bergkette der »Drei Schwestern« in Glencoe liegt. Der Reiseführer hatte uns diese Wanderung empfohlen, die mit einigen kleinen Kletterpartien verbunden sein sollte – genau das richtige, um einen 12-Jährigen zum Wandern zu motivieren. Es war ein strahlend schöner Sommertag und der Weg hielt, was der Reiseführer versprach: Die steil aufragenden Höhen von Glencoe sahen aus, als wären sie mit grüner Watte gepolstert. Dazu blauer Himmel und der sanft plätschernde River Coe, der sich hin und wieder über Felsvorsprünge hinabstürzte. Nach einigen Höhenmetern und der versprochenen Kletterpartie wurde uns ziemlich warm. In den flachen Pools des Flusses kühlten wir unsere erhitzten Gesichter und Hände. Mein Sohn konnte gar nicht genug davon bekommen. Immer wieder schüttete er sich mit beiden Händen das herrlich klare Wasser übers Gesicht. Nach kurzer Zeit war er klitschnass, aber das störte bei dem sommerlichen Wetter überhaupt nicht. Und dann sagte er zu mir: »Mama, hier möchte ich getauft werden!«

Als gewissenhafte Pastorin und Profi in diesen Dingen erklärte ich ihm, dass er bereits getauft sei und deshalb nicht noch einmal getauft werden könne. Das fand er bedauerlich, war aber durchaus zufrieden mit der kleinen spontanen Tauferinnerung, die wir dann am Fluss gefeiert haben. Schließlich leerte er die mitgebrachten Trinkflaschen und füllte sie mit dem Wasser aus dem River Coe. Dieses Wasser bezeichnete er als »heiliges Wasser« und trug es für den Rest des Tages mit sich herum, um immer wieder einen kleinen Schluck davon zu trinken. Und irgendwie haben wir beide mehr geahnt als gewusst: Dieser Ort ist für uns zu einem heiligen Ort geworden, zu einem »thin place«, einem dünnen Ort, wie es in der keltischen Welt heißt. Für einen Moment lang haben wir intuitiv die Heiligkeit von Wasser und Erde und die Verbundenheit aller Dinge wahrgenommen. Oder christlich ausgedrückt: Wir haben die Gegenwart der Welt Gottes, des Himmelreiches wie Jesus es nennt, gespürt.

Der Fluss in Glencoe, die Felsen und Hügel auf Iona oder die heiligen Quellen in Irland haben die Geschichten hervorgebracht, die ich dir in diesem Buch erzählen möchte. Anders als in vielen anderen Teilen Westeuropas sind diese Geschichten immer Teil der lebendigen Erzählkultur Irlands und Schottlands geblieben. Die Filid (Alt-Gälisch für Dichter oder Erzähler), die in vorchristlicher Zeit die Erzählungen ihrer heimatlichen Landschaften erlauschten, erzählten diese weiter – von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr und von Herz zu Herz. Aufgeschrieben wurden die großen keltischen Mythen jedoch erst von christlichen Mönchen. Ihnen, die selbst oftmals pagane keltische Wurzeln hatten, verdanken wir es, dass diese Geschichten bewahrt wurden und ihrerseits neue Geschichten hervorbrachten.

Es war zunächst die Faszination durch diese Geschichten und nicht die Theologie, die mich dazu brachte, mich näher mit dem Weg des keltischen Christentums zu beschäftigen. Wenn es Mönche waren, die diese Geschichten aufgeschrieben hatten, wie kam es dann, dass sie so wenig triumphale christliche Verkündigung darin hatten einfließen lassen? Die Mönche gestanden dem Volk der Túatha dé Danann, die wir noch kennenlernen werden, zwar keine Verehrung als Götter zu, sondern ließen sie stattdessen als mächtige Feen und Gestaltwandler erscheinen. Doch von einer Entwertung oder Dämonisierung dieser vorchristlichen Götter, wie man sie im übrigen Europa so häufig antrifft, ist in ihren Schriften wenig zu spüren.

Was war es also, das die irischen Mönche so anders mit den paganen Traditionen4 umgehen ließ, auf die sie trafen? Was unterschied den Weg des keltischen Christentums von dem der römischen Kirche im übrigen Europa? Welche Werte und Überzeugungen zeichneten diesen Weg aus?

Zu diesem Thema sind in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Bücher veröffentlicht worden – leider wurden nur wenige davon auch im deutschsprachigen Raum wahrgenommen. Das Erbe des keltischen Christentums wird zunehmend wiederentdeckt – manchmal sicherlich auch verbunden mit einer romantisierenden Vorstellung von einem »grüneren« Christentum, die eher den Wünschen und Bedürfnissen unserer Zeit als der Realität der frühen keltischen Kirche entspricht. Die keltisch-christliche Spiritualität ist sicher nicht die Antwort auf alle Herausforderungen unserer Zeit in Kirche und Gesellschaft. Doch sie hält Gedanken und Impulse bereit, die überlebenswichtig sein könnten, insbesondere für die westlichen Kirchen, die immer mehr an Relevanz verlieren.

Den Erzählungen in diesem Buch möchte ich daher unter der Überschrift »Nachgedacht« jeweils einige vertiefende Gedanken an die Seite stellen. Die meisten dieser Impulse speisen sich aus der Gedankenwelt eben dieser keltisch-christlichen Spiritualität. Somit ist dieses Buch auch der Versuch einer Einführung in eben diese Gedankenwelt, die uns lehrt, dem Echolot der Erde mit neuer Resonanz zu begegnen.

Das erste Wort in diesem Buch haben jedoch bewusst die Geschichten. Sie sind mehr als nur eine unterhaltsame Illustration. Das keltische Christentum hatte wenig Interesse an einer systematischen Darstellung seines Denkens. Doch in der Weise, wie es die Mythen seines paganen Erbes weitererzählt und eigene Geschichten und Legenden hervorgebracht hat, erzählt es auch von seinen eigenen Werten und Grundüberzeugungen.

Zugegeben: Dieses Buch wäre deutlich kürzer, wenn ich jede Geschichte nur als kurze Skizze erzählen würde. Das ist schließlich das, was wir alle schon in der Grundschule gelernt haben: Geschichten kann man zusammenfassen, extrahieren und abstrahieren, um dann die wesentliche Botschaft, die Essenz, in einem Satz zu formulieren. Doch Geschichten wollen atmen. Sie brauchen Zeit und Raum, um lebendig zu werden. Fast alle Geschichten in diesem Buch habe ich zu ganz unterschiedlichen Gelegenheiten frei erzählt. Ich habe mit ihnen über Tage und Wochen gelebt, sie haben mich verändert und geprägt und ich habe sie meinerseits verändert und geprägt. Es sind einige der Erzählungen, in denen mir jenes Echolot der Erde begegnet und die in mir eine Resonanz auslösen. Auf unserer gemeinsamen Reise durch das keltische Jahr möchte ich sie dir so erzählen, wie sie für mich lebendig sind.

Der oben bereits zitierte Mythologe Martin Shaw sagt: »To hear a story well told was to bear witness to the wily tale of your own life meeting the bigger epic that those before you had walked. Such speech was a way you tasted your ancestors. We don’t have such stories: such stories have us.«5

Statt Ausschau zu halten nach einer neuen großen Erzählung, sollten wir das erzählerische Erbe unserer Vorfahren aus den Kinderzimmern und von den Dachböden herunterholen. Wenn wir diese Geschichten neu erzählen – wirklich erzählen –, können wir mehr und mehr Hörende werden, die das Echolot der Erde neu empfangen und in Resonanz dazu gehen.

Anders gesagt: Die alten Mythen und Geschichten können uns dabei helfen, herauszufinden, wie wir die geworden sind, die wir heute sind. In ihnen begegnen uns – um noch einmal eine Formulierung von Martin Shaw aufzugreifen – »Bone-Memory«, Erinnerungen, die über die Erinnerungen unseres individuellen Lebens hinausgehen. »Bone-Memory«, das ist ein altes Wissen, das seit Generationen in unsere menschlichen Knochen eingepflanzt ist, unabhängig von selbst erworbener Erfahrung. Etwas, an das wir uns erinnern, wenn wir eine wirklich tief gehende Geschichte hören und denken: »Ja, genau das kenne ich!«

Unser »Bone-Memory« wird angesprochen von Bildern und Motiven solcher Geschichten, die direkt zu unserer Seele sprechen. Wir reagieren darauf wie die Küken in einem Labor-Experiment, die anfangen zu zittern, wenn man den Schattenriss eines Habichts über ihren Käfig hält, obwohl sie selbst noch nie mit einem Habicht konfrontiert waren.6

Dort wo Geschichten unser »Bone-Memory« ansprechen, wecken sie etwas in uns auf. Sie aktivieren ein Wissen, das wir vielleicht verdrängt oder vergessen haben, aber das wir tief in uns tragen. Damit können sie Hilfe sein zu einem achtsameren Leben, das den Herausforderungen unseres individuellen Weges, aber auch unseres Weges als menschliche Gemeinschaft wacher begegnet.

Die Geschichten in diesem Buch mögen nicht alle die Qualität eines großen Mythos haben, aber sie alle stammen aus dem Erbe einer lebendigen Erzählkultur und sind durch das Herz und den Mund von mehr als nur einem Erzähler gegangen. Sie alle haben mein »Bone-Memory« geweckt und eine Resonanz auf jenes Echolot der Erde ausgelöst, von dem Martin Shaw spricht. Es ist mein Wunsch und meine Hoffnung, dass du etwas davon spürst, wenn du nun selbst in die Geschichten dieses Buches eintauchst.

Die Welt der keltischen Mythen ist bevölkert von »Shape-shifters« – Helden und Heldinnen, die ihre Gestalt wandeln, sich in Schwäne oder Raben verwandeln und auf diese Weise Gefängnisse und Mauern überwinden können. Sie erzählen uns davon, dass wir nicht in den fremd- oder selbstgemachten Gefängnissen unseres Lebens verharren müssen, sondern dass Veränderung immer möglich ist.

Es gehört zu den Grundzügen aller Mythen und Märchen, die diesen Namen tatsächlich verdienen, dass sie von – häufig mühsamen und verschlungenen – Wegen der Veränderung erzählen. Der Mythenforscher Joseph Campbell hat dieses Grundmuster der mythologischen »Heldenreise« beschrieben: Am Anfang steht der Ruf des Abenteuers. Der Held wird durch eine unerwartete Aufgabe aus der gewohnten Lebenswelt herausgerufen. Zunächst weigert er sich, seine vertrauten Sicherheiten aufzugeben. Doch durch die Hilfe von einem oder mehreren Mentoren überschreitet er schließlich doch die Schwelle und stellt sich dem Abenteuer. Auf dem Weg müssen verschiedene Prüfungen, Kämpfe und Versuchungen bewältigt werden. Es kommt zu einer verändernden Begegnung mit einer weiblichen Macht, durch die der Held schließlich den Schatz oder das Elixier erlangt, das die zurückgelassene Welt retten oder verändern kann. Nun beginnt der Rückweg, der zunächst nur zögernd angetreten wird. Noch einmal müssen äußere Bedrohungen überwunden werden, wobei sich häufig eine gute Tat an einem vermeintlich schwächeren Wesen auf dem Hinweg auszahlt. Schließlich kehrt der Held in die alte Welt zurück, die er nun durch den mitgebrachten Schatz und die gewonnenen Erfahrungen bereichert.

Dieses Grundmuster der Heldenreise wurde vielfältig adaptiert und unter anderem als Erfolgskonzept für viele Romane und Hollywood-Filme fruchtbar gemacht. Doch Campbell und in seiner Nachfolge zahlreiche Therapeuten betrachten die Heldenreise auch als ein Muster für individuelle Veränderungs- und Wachstumsprozesse.

Auch wenn sich das von Campbell beschriebene Muster im Prinzip auch auf weibliche Heldinnen übertragen lässt, ist das Bild des Helden ein recht einseitig männlich geprägtes Bild. Mit Blick auf die Lebensdaten des verdienstvollen Mythenforschers (1904–1987) ist das nicht verwunderlich.

Mir persönlich liegt das Bild der Pilgerin näher. Der Held bricht auf mit Schwert und Schild, bereit zu kämpfen und zu erobern. Das ist ein sehr männliches Verständnis von Veränderungsprozessen – wobei ich nicht leugnen will, dass diese kämpferische Energie auch für Frauen notwendig und not-wendend sein kann.

Die traditionelle Ausrüstung der Pilgerin ist der Wanderstab, die Muschel und ein Rucksack mit dem nötigsten Proviant. Symbole des Rückzugs, der Selbstgenügsamkeit und Unabhängigkeit; Symbole aber auch, die andere dazu einladen, ein Stück des Weges und des Proviants zu teilen. Die Haltung des Helden ist eine Haltung der Abenteuerlust und der Selbstgewissheit. Die Haltung der Pilgerin dagegen zeichnet sich aus durch Demut, die allerdings nicht zu verwechseln ist mit Unterwürfigkeit. Das englische Wort für Demut (humility) kommt vom lateinischen Wort Humus (Erde). Die Pilgerin ist sich bewusst, dass sie von der Erde genommen ist und zur Erde zurückkehrt (1. Mose 3, 19). Dieses Wissen gibt ihrer Reise die Erdverbundenheit, die wir als Menschen dieser Zeit mehr brauchen als je zuvor.

Am Anfang jeder Pilgerreise steht die Sehnsucht, die Ahnung, dass etwas in unserem Leben fehlt. Etwas, das wir nur finden können, wenn wir ohne Eile einen Fuß vor den anderen setzen und Wege gehen, die wir noch nie zuvor gegangen sind. Wege, die schmal und oft nur zu ahnen sind. Wege auf felsigem und auf matschigem Grund, manchmal auch mit Blasen an den Füßen. Als Pilgernde hinauszugehen in die Landschaft, heißt auch hinauszugehen in unsere Seelenlandschaft. Die Heldenreise und der Pilgerweg führen uns vor die Tore der Stadt, hinaus aus der Komfortzone der luftigen Elfenbeintürme abstrakten, intellektuellen Wissens, hinein in die Wildnis und hinein in die Welt der Imagination und der »Bone-Memory«. Dort draußen begegnen wir unserer Trauer, unseren Verwundungen, unseren Verlusten, unserem Schatten. Wenn wir zurückkehren, sind wir nicht mehr dieselben, doch wir bringen etwas mit, was der Gemeinschaft dienen kann: Geschichten, Poesie, Musik und hoffentlich Visionen für die Zukunft dieser Gemeinschaft. Denn solch ein Aufbruch dient nicht nur dem eigenen Wachstum, sondern trägt – wie Campbell es für die Heldenreise beschreibt – Früchte für die Gemeinschaft, für das Dorf, die Stadt oder das Land, in das wir am Ende zurückkommen.

Unsere gemeinsame Pilgerreise wird uns durch den Jahreskreis der keltischen Feste führen. Viele der christlichen Feiertage haben bekanntlich pagane, am Lauf der Sonne und der Jahreszeiten orientierte Vorläufer. Das christliche Weihnachtsfest wurde mit der Wintersonnenwende verbunden und der Gedenktag für Johannes den Täufer mit der Sommersonnenwende. Das Fest der »Darstellung des Herrn« oder Mariä Lichtmess steht terminlich und inhaltlich dem keltischen Fest Imbolc nahe.

Doch anders als bei den keltischen Festen steht bei den kirchlichen Feiertagen in der Regel ein Ereignis aus der christlichen Heilsgeschichte im Mittelpunkt. Die Wahrnehmung der Jahreszeiten mit ihren besonderen Qualitäten des Werdens, Wachsens, Vergehens und Ruhens spielt dabei kaum eine Rolle. Dies ist nur einer von vielen Mosaiksteinen, die dazu geführt haben, dass im westlich-christlich geprägten Abendland der Bezug zur Schöpfung so weitgehend verloren gegangen ist. Aktive Christen und Christinnen leben mit dem Kirchenjahr und damit mit den wichtigen Stationen im Leben Jesu und der Kirche. Der Kreislauf des Jahres mit seinem Bezug zum Zyklus unserer Lebenszeiten findet bestenfalls in der persönlichen Spiritualität einen Platz, aber kaum in der Praxis der kirchlichen Feste.

Anders als unser gewohntes, westlich-christliches Denken verläuft das keltische Denken nicht linear hin auf ein zukünftiges Ziel am Ende der Zeiten, sondern zirkular. Wie in der Spirale, die sich so häufig in keltischen Illustrationen findet, durchlaufen wir im Jahreskreis immer wieder die gleichen Stationen und sind gleichzeitig unterwegs in einem Prozess der Wandlung. Am Ende unseres Pilgerweges durch die Jahreszeiten kehren wir als Veränderte zurück an den Anfang. Wir beginnen den Weg erneut, doch es ist nicht derselbe Weg, weil wir nicht mehr dieselben sind. Kreislauf, Wachstum und Veränderung gehen Hand in Hand.

Das keltische Jahr beginnt bezeichnenderweise nicht mit dem neuen Leben im Frühjahr, sondern nach der Ernte und somit mit jener Zeit, in der die Natur in einen Zustand der Ruhe übergeht. Wir werden unsere Reise also im Herbst zum keltischen Fest Samhain antreten und damit in einer Zeit, die viele Menschen als besonders herausfordernd empfinden. Diesem und allen anderen Festen habe ich jeweils eine Erzählung zugeordnet, die das Grundthema und die Qualität dieses Festes spiegelt. Mit Blick auf den zirkularen Charakter des keltischen Jahres möchte ich dich einladen, die Kapitel dieses Buches der Reihenfolge nach zu lesen. Notwendig ist das aber nicht. Jede Geschichte und jedes Kapitel ist in sich geschlossen. Wenn du dieses Buch zum Beispiel im Sommer zur Hand nimmst, kann es durchaus sinnvoll sein, mit den Sommer-Erzählungen zu Beltane oder zur Sommersonnenwende zu beginnen.

Doch bevor wir aufbrechen zu unserer Reise durch die Jahreszeiten zunächst ein erzählerisches Vorwort – eine Geschichte von einem, der empfänglich ist für jenes Echolot der Erde, von dem Martin Shaw spricht.

Achtsam werden

Vor dem Beginn unserer gemeinsamen Reise durch das keltische Jahr möchte ich dir ein irisches Märchen erzählen, das für mich wie eine Überschrift, wie ein Doppelpunkt oder ein Ausrufezeichen über allen weiteren Erzählungen und Gedanken steht.

Der Held dieser ersten Geschichte – Lusmore – begegnet darin unerwartet dem Feenreich. In Irland ist das Reich der Feen mehr als eine rosarote Welt à la Walt Disney, in der niedliche, geflügelte Wesen herumflattern und Wünsche erfüllen. Das Feenreich ist eine Realität, die auch von modernen Iren und Irinnen so ernst genommen wird, dass der Verlauf neuer Autobahnen um traditionelle Feenhügel herum geplant wird, selbst dann, wenn dies einen erheblichen Mehraufwand bedeutet. Vielleicht lächelst du jetzt und schüttelst amüsiert den Kopf. Feenglaube in unserer Zeit? Doch nicht ernsthaft?!

Aber es lohnt sich, sich mit dem insel-keltischen Konzept des Feenreiches oder – besser gesagt – der Anderswelt etwas genauer zu beschäftigen. Für unsere Reise durch das keltische Jahr ist das Verständnis für die Anderswelt so etwas wie der Kompass und die Landkarte, die wir brauchen, um uns auf dem Weg zurechtzufinden.

Doch hören wir zunächst auf unsere Geschichte. Man findet sie in vielen irischen Märchenbüchern.7 Ich selbst habe sie zum ersten Mal von der wunderbaren irischen Erzählerin Claire Muireann Murphy gehört.

Lusmore oder der Gesang der Anderswelt

Es mag hundert, vielleicht auch zweihundert Jahre her sein, da erblickte im grünen Tal von Aherlow ein kleiner Junge das Licht der Welt. Er plumpste aus dem Schoß seiner Mutter geradewegs in die Arme der Hebamme. Doch als diese ihn sich anschaute, ob er auch gesund und munter sei, da entdeckte sie auf seinem Rücken, zwischen den kleinen Schulterblättern, einen winzigen Huckel. Die Hebamme war eine weise Frau und sie wusste, dass dieser winzige Huckel wachsen würde. Sie legte den Kleinen in die Arme seiner Mutter und sagte: »Es tut mir wirklich leid!«

Doch bekanntlich schielen alle Mütter ein wenig, wenn es um die Schönheit ihrer Kinder geht. Für die junge Mutter war ihr Baby das schönste Kind, das die Welt je gesehen hatte. Und unter diesem Blick der Liebe wuchs der Kleine heran und aus dem Huckel wurde ein kleiner Buckel – kaum zu sehen zuerst. Doch je größer der Junge wurde, desto größer wurde auch der Buckel. Als aus dem Knaben ein junger Mann geworden war, da war der Buckel so groß und schwer, dass es aussah, als wäre das, was bei anderen Menschen das Hinterteil ist, seinen Rücken hinaufgewandert und säße nun geradewegs zwischen seinen Schultern. Sein Kopf wurde von der Wucht des Buckels so heruntergedrückt, dass sein Kinn sich auf seine Knie stützte, wenn er auf einem Stuhl saß.

Wie der junge Mann hieß, das weiß ich gar nicht genau. Er wurde überall einfach nur Lusmore genannt, was so viel bedeutet wie »Fingerhut«. Denn trotz seines Buckels und seiner ärmlichen Kleidung ließ er es sich nicht nehmen, im Sommer stets einen Zweig vom leuchtend violetten Fingerhut an seiner Mütze zu tragen.

Schwere Arbeiten wie andere Männer konnte Lusmore nicht tun. Feldsteine zu einer Mauer auftürmen, einen Pflug in den Acker drücken – all das war für ihn unmöglich. Doch er hatte geschickte Finger. Damit konnte er die feinsten Körbe und Hüte flechten. Die Frauen in der Gegend liebten seine eleganten Strohhüte. Und die Bauern wussten seine Tragekörbe in der Ernte zu schätzen.

Aber wie sagte schon Wilhelm Busch so treffend: »Wir mögen keinem gerne gönnen, dass er was kann, was wir nicht können.«

Und so gab es genug Leute, die redeten: »Weißt du, warum er so geschickte Finger hat? Das liegt daran, dass der Teufel in seinem Buckel sitzt und ihm hilft.« Aber Lusmore lächelte nur freundlich und kümmerte sich nicht um das Geschwätz der Nachbarn.

Eines Tages – es war der Tag vor dem Frühlingsfest Beltane, das am ersten Mai gefeiert wird – da hatte Lusmore so viele Körbe und Hüte gemacht, dass er in die Stadt auf den Markt gehen wollte, um sie zu verkaufen. Früh am Morgen hängte er sich seine Waren um und machte sich auf den Weg. Wegen seines Buckels kam er nur langsam voran und so stand die Sonne bereits hoch am Himmel, als er endlich auf dem Markt ankam.

Kaum hatte Lusmore seine Körbe und Hüte ausgebreitet, da kamen auch schon die ersten Käuferinnen:

»Oh Mary, schau nur, dieser Hut, der würde dir doch ausgezeichnet stehen! It’s so lovely!«

»Wenn du es sagst, Bridget! Aber schau nur, meine Liebe, wäre das nicht ein hübscher Korb für deine Äpfel?«

Und Lusmore verkaufte einen Hut nach dem anderen, und einen Korb nach dem anderen, und ein Penny nach dem anderen glitt in seine Tasche und machte sie voller und voller und schwerer und schwerer.

Schließlich hatte er tatsächlich alle seine Waren verkauft. Mittlerweile stand die Sonne tief am Himmel und der Weg zurück ins Dorf war weit. Rasch machte Lusmore sich auf den Heimweg. Doch wegen seines Buckels konnte er ja den Kopf nicht heben. Und so sah er nur das, was vor seinen Augen lag. Er sah nicht, wie die Sonne langsam unterging. Er sah auch nicht die Berge, die zu seiner rechten Seite lagen, obwohl sie eigentlich zu seiner Linken hätten liegen müssen. Als schließlich nur noch graues Dämmerlicht ihn umgab, wurde ihm klar, dass er sich verlaufen hatte.

Was tun? Es blieb ihm nichts weiter übrig, als sich einen Platz für die Nacht zu suchen. Ganz in der Nähe entdeckte Lusmore einen Hügel. Er kauerte sich in dessen Windschatten und lehnte seinen Buckel gegen einen Stein. Morgen, mit den ersten Sonnenstrahlen würde er sicher den Weg nach Hause finden.

Die Nacht kroch Lusmore kalt und feucht in die Kleider. Er war so unendlich müde nach diesem Tag. Bald schon fielen ihm die Augen zu. Doch was war das? Eine kleine, feine Melodie schien direkt aus dem Hügel zu kommen. Lusmore schaute sich um. Aber da war nichts und niemand. Er zog seinen alten Mantel enger um die Schultern. Es war wohl seine Fantasie, die ihm einen Streich spielte. Da! Wieder diese Melodie!

Da Luan, da Mort.

Da Luan, da Mort.

Ein einfaches Lied, einfache Worte – Altirisch für Montag und Dienstag. Lusmore war nun wieder hellwach. Er lauschte hinein in die Dunkelheit. Er lauschte mit allen seinen Sinnen, mit all seinem Sein: »Da Luan, da Mort.« Und noch eine Stimme: »Da Luan, da Mort.« Und noch eine: »Da Luan, da Mort.« Immer mehr Stimmen erklangen und fügten sich ineinander.

Dieser Gesang war so schlicht, so wunderbar, dass er Lusmores Herz erfüllte. Er konnte ihn spüren in seinem Bauch, in seinen Zehenspitzen, seinen Haarspitzen. Er konnte nicht anders – er musste einfach mit einstimmen: »Da Luan, da Mort.« Und dann fügte er noch einen weiteren Wochentag hinzu: »Agus da Cadine – und Mittwoch.«

Einen Augenblick lang war es ganz still. Nichts als Schweigen. Als würde der Hügel den Atem anhalten. Mit einem Mal kam ein Wind auf, umkreiste den Hügel. Aus dem Wind wurde ein Sturm, der packte Lusmore, wirbelte ihn hoch in die Luft und drehte ihn um und um bis ihm ganz und gar schwindelig war.

Mit einem Mal war der Sturm vorüber. Lusmore fand sich im Inneren des Hügels wieder. Und er verstand: Dieser Hügel war nicht irgendein Hügel. Es war ein Feenhügel. Und das wusste er, weil, nun, weil er in die Gesichter von dutzenden von Feen schaute.

Nun haben die irischen Feen wenig zu tun mit den niedlichen kleinen geflügelten Wesen, die wir aus bunten Walt-Disney-Filmen kennen. Wer sich ein wenig mit den irischen Feen auskennt, der weiß: Wenn man auf irische Feen trifft, dann kann das richtig, richtig gut ausgehen. Oder es kann richtig, richtig schlecht ausgehen.

Lusmore schaute also in die Gesichter von dutzenden von Feen. Und die begannen zu singen:

Da Luan, Da Mort,

Da Luan, Da Mort,

Da Luan, Da Mort,

Agus Da Cadine.

Dann steckten sie die Köpfe zusammen und tuschelten. Schließlich trat einer von ihnen – es schien ihr König zu sein – vor und sprach:

Lusmore, Lusmore,

komm doch hervor.

Sei lustig und munter,

dein Buckel fällt runter.

Heb den Kopf empor,

Lusmore, Lusmore.

Kaum waren diese Worte gesprochen, da spürte Lusmore, wie eine Last von ihm abfiel.

»Steh auf, Lusmore!«, sagte der König der Feen. Und Lusmore stand auf.

»Richte dich auf, Lusmore!«

Zum allerersten Mal in seinem Leben streckte Lusmore seinen Rücken und hob den Blick und schaute nach vorn. Er fühlte sich so groß, so riesig groß, dass er Angst hatte, mit dem Kopf an die Decke der Halle zu stoßen. Die Feen sahen ihn und fingen an zu jubeln und zu klatschen.

Und Lusmore? Nun, er war so überwältigt, so fassungslos, dass ihm die Sinne schwanden und er auf der Stelle ohnmächtig wurde.

Als er wieder erwachte, stand die Sonne hell strahlend am Himmel. Lusmore lag am Rande des Hügels im Gras, um ihn herum weideten ein paar Kühe und starrten ihn mit großen Augen an.

»Oh mein Gott, lass es kein Traum sein, lass es kein Traum sein«, murmelte Lusmore und tastete mit einer Hand nach seinem Rücken. Doch der Buckel war tatsächlich verschwunden. Lusmore sprang auf. Erst schickte er ein Dankgebet zum Feenhügel, dann ein Dankgebet zum Himmel – doppelt hält bekanntlich besser. Als er dann an sich herunterschaute, merkte er, dass er obendrein einen adretten, neuen Anzug trug.

Nun machte Lusmore sich auf den Weg nach Hause – mit erhobenem Haupt war es gar nicht mehr schwer, den Weg zu finden. Unterwegs begegnete er einem seiner Nachbarn: »Guten Morgen, Iain, alter Junge!«

»Einen guten Morgen, guten Morgen …, ja …, aber wer bist denn du?«

»Ich bin es doch, Lusmore! Hier, da siehst du es, der Fingerhut an meiner Mütze.«

»Ah … ja, natürlich, Lusmore …, aber wo ist denn dein …? Wow, du siehst gut aus, Lusmore! Schicker Anzug, wirklich schick!«

Und dann ging es so, wie es mit Geschichten immer zu gehen pflegt: Noch bevor Lusmore sein Dorf erreicht hatte, war die Nachricht schon wie ein Lauffeuer herum: Lusmore hat einen funkelnagelneuen Anzug! Ach ja, und er hat seinen Buckel verloren.

Lusmore kehrte zurück zu seinem alten Leben. Er machte seine Körbe und seine Hüte und verkaufte sie auf dem Markt.

Nach einigen Wochen stand eine Frau vor seiner Tür: »Bist du Lusmore? Der, der seinen Buckel verloren hat?«

»In der Tat, der bin ich!«

»Nun ich habe einen Neffen, Jack Madden. Der netteste, liebenswerteste Junge auf der Welt. Aber er hat einen schrecklichen Buckel. Vielleicht könntest du mir sagen, wie …?«

Natürlich! Lusmore war nur zu gern bereit zu helfen. Bei einer Tasse Tee erzählte er der Frau seine ganze Geschichte von dem Feenhügel und dem Lied. Die Frau bedankte sich und lief so rasch sie konnte nach Hause.

Sie kam zu dem kleinen Cottage, das sie zusammen mit ihrem Neffen, Jack Madden, dem liebenswertesten Jungen der Welt, bewohnte. Als die Tür in der Angel quietschte, konnte sie ihn schon hören: »Tantchen, Tantchen, bist du das? Ah, wo bist du so lange gewesen? Ich sterbe vor Hunger! Schnell, mach mir etwas zu essen!«

»Ja, das ist mein lieber Junge …«.

Und Tantchen machte ihrem Jack etwas zu essen und dann erzählte sie ihm alles, was sie von Lusmore erfahren hatte.

»Worauf wartest du noch? Schnell, ich will dorthin, zu diesem Feenhügel. Bring mich hin, Tantchen.«

»Aber sicher doch, Jack, mein lieber Junge.«

Doch Jack, der liebenswerteste Junge der Welt, hatte wenig Lust, mit seinem Buckel den ganzen Weg zu laufen:

»Ich will mich in den Handkarren setzen und du musst mich ziehen, Tantchen. Los, mach schon!«

Und so zog die alte Frau Jack Madden mitsamt seinem Buckel bis zu dem Feenhügel, den Lusmore ihr beschrieben hatte. Dort angekommen, schärfte sie es ihm noch einmal ein:

»Denk dran, Jack, du musst auf das Lied hören …«

»Ja doch, ja doch, los verschwinde, lass mich allein!«

Lange brauchte Jack Madden nicht zu warten. Bald schon wurde es dunkel. Und aus dem Hügel heraus erklang der liebliche Gesang:

Da Luan, Da Mort,

Da Luan, Da Mort,

Da Luan, Da Mort …

Doch Jack hörte gar nicht auf das Lied, er hörte nichts, er fühlte nichts, er merkte nichts.

Als die Feen angekommen waren bei »Agus Da Cadine«, dachte sich Jack: Wenn Lusmore einen Wochentag hinzugefügt hat und einen neuen Anzug bekommen hat, dann will ich zwei Tage hinzufügen – vielleicht krieg ich dann ja auch zwei Anzüge. Und er brüllte: »Agus Da Dardine, agus Da Hina« – Donnerstag und Freitag.

Ein Wind kam auf, umkreiste den Hügel, wurde zum Sturm, packte Jack Madden, wirbelte ihn um und um, und – peng – Jack Madden landete mitten im Innersten des Hügels. Er schaute in die Gesichter von dutzenden von Feen. Da dachte er zum ersten Mal, dass er vielleicht ein Problem haben könnte. Denn die Feen schauten auch ihn an und es war offensichtlich: They were not amused … Der König der Feen trat vor und sprach:

Jack Madden, Jack Madden,

deine Worte schlecht klangen,

so lieblich wir sangen,

hier bist du gefangen,

was wirst du erlangen?

Zwei Buckel für einen! Jack Madden!

Sogleich nahm der König der Feen den Buckel von Lusmore. Er spuckte einmal in die Hand – es gibt keinen besseren Kleber als Feenspucke – und klebte den Buckel, den er Lusmore abgenommen hatte, obendrauf auf den Buckel von Jack Madden. Dann warf er ihn hinaus aus dem Feenhügel.

Dort fand ihn sein Tantchen am nächsten Morgen. Mit seinem Riesenbuckel passte er nicht mal mehr in den Handkarren, die Tante musste einen Heuwagen holen, um ihn nach Hause in das kleine Cottage zu bringen.

Dort lebte Jack Madden und so lange er lebte, blieb er verkrümmt in sich selbst.

Lusmore aber, der lebte aufrecht, glücklich und zufrieden. Und wenn die rechte Zeit im Jahr kam, in der die Tore zur Anderswelt offen stehen, dann ging er nachts hinaus, um zu lauschen. Ganz einfach nur zu lauschen.

Nachgedacht

Nun, die Anderswelt dieser Geschichte hat nicht die mythisch-mystische Tiefe, die das Wort »Anderswelt« vermuten lässt. Die Feen wirken hier eher wie pädagogische Erdgeister, die die Guten belohnen und die Schlechten bestrafen. Das mag daran liegen, dass diese Art von Erzählungen im Irland des 19. Jahrhunderts – ähnlich wie auch die Grimmschen Märchen in Deutschland – als moralisch erbauliche Geschichten für Kinder und einfache Leute Verwendung fanden. Doch hinter aller Pädagogik liegt eine Weltsicht, die über unsere mit den Sinnen wahrnehmbare Realität hinausblickt.

Die Anderswelt ist im keltischen Verständnis ein Reich außerhalb der für uns sichtbaren und zugänglichen Welt. Dort leben die Götter, andere übernatürliche Wesen und ebenso unsere Vorfahren. An bestimmten Tagen (zum Beispiel zu Samhain oder Beltane) und an besonderen, »dünnen« Orten (thin places) ist diese Welt für Menschen zugänglich. Die Bewohner der Anderswelt begeben sich dann in das Reich der Menschen und nehmen umgekehrt Menschen mit in ihre eigene Welt. Diese Begegnungen können – wie in der Geschichte von Lusmore – für die Beteiligten ausgesprochen gut, aber auch ausgesprochen schlecht ausgehen, je nachdem, ob die Annäherung mit Respekt und Achtsamkeit geschieht oder nicht.

Die Anderswelt wird manchmal auf einer fernen Insel vermutet – wie zum Beispiel in der Erzählung von Oisins Reise in das Land der ewigen Jugend, die ich dir zur Sommersonnenwende erzählen werde. Zumeist hat die Anderswelt ihren Ort jedoch in der Tiefe, auf dem Grund von Quellen und Seen, unter Dornbüschen, in unterirdischen Höhlen oder in Hügeln.