12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lau-Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Olzog Edition

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

In diesem Buch stellt der Autor Josef Schlarmann zum ersten Mal die für Deutschland und Europa entscheidende Frage: Wird die Kanzlerin Merkel zur Macherin dessen, was sie kreativ angestoßen hat oder fehlt ihr am Ende die visionäre Kraft und der geeignete Koalitionspartner? Josef Schlarmann hat als langjähriger Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU/CSU Angela Merkels Politik als Bundeskanzlerin in der wichtigen Zeit von 2005 bis 2013 aus der Nähe verfolgt. Die zwölf Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel haben Deutschland tiefgreifend verändert. Vor allem die wirtschaftliche Situation hat sich gegenüber der Zeit vor 2005 deutlich verbessert. Die Wirtschaft wächst und an die Stelle hoher Arbeitslosigkeit ist nahezu Vollbeschäftigung getreten. Deutschland erzielt hohe Exportüberschüsse, und Umfragen zeigen, dass die Menschen mehrheitlich mit ihrer Situation zufrieden sind. Angela Merkel hinterlässt den Deutschen jedoch gleichzeitig eine Reihe schwerwiegender und ungelöster Probleme. Dazu gehört ein Europa, das sich unter dem Regime des Euro wirtschaftlich spaltet und dessen Zukunft ungewiss ist. Ebenso schwer wiegt die von Angela Merkel initiierte Energiewende, die sich mehr und mehr zu einem planwirtschaftlichen Desaster entwickelt. Zu ihrer Hinterlassenschaft gehören auch soziale und ökologische Barrieren, die den Spielraum für zukünftige Investitionen einengen und das Fundament des Wohlstandes gefährden. Und zu allem Überfluss trifft die Taktikerin Merkel ihre einsame Entscheidung, Flüchtlinge ins Land zu lassen, womit sie Deutschland tief gespalten hat. Josef Schlarmann beschreibt den politischen Weg von Angela Merkel, die mit einer Reformagenda begann und in ihrer letzten Amtsperiode vor allem soziale Wohltaten verteilte. Er beleuchtet die Hintergründe der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 und analysiert, warum die Bundesregierung mit der Bewältigung der Euro-Krise scheitern musste. Kritisch setzt er sich mit der Energiewende auseinander und warnt vor einem politischen Kurs, der sich nicht an der Sozialen Marktwirtschaft, sondern am Modell eines "ökologischen Wohlfahrtsstaates" orientiert. Mit seinem Buch stößt Josef Schlarmann damit eine wichtige Debatte zu den brennenden Fragen der Gegenwart an. n der Eigenschaft als Bundesvorsitzender der Mittelstandsvereinigung (MIT) der CDU/CSU war Josef Schlarmann automatisch auch Mitglied des Bundesvorstands der CDU und nahm an den Beratungen dieses Gremiums teil. Diese Tätigkeit war nicht konfliktfrei, sondern führte immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der Bundeskanzlerin und ihrem engeren Führungszirkel. Der tiefere Grund war der zunehmende Linkskurs, den Angela Merkel der CDU verordnete und in der Regierung mit der SPD auch umsetzte. Ihre Bewunderer nannten diesen Prozess "Modernisierung", für ihre Kritiker war es die "Sozialdemokratisierung" der Partei. Angela Merkel polarisiert heute die Gesellschaft, wie kein anderer Politiker in Deutschland. Ihre Anhänger loben über Parteigrenzen hinweg ihre Führungsstärke und integrative Fähigkeit. Ihre Kritiker werfen ihr vor, deutsche Interessen verraten und das Recht gebrochen zu haben. Dieses Buch erzählt, wie es zu diesen beiden Sichtweisen kommen konnte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 315

Ähnliche

Josef Schlarmann

Angela Merkel

aus der Nähe

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN 978-3-95768-191-1eISBN 978-3-95768-197-3© 2017 Lau-Verlag & Handel KG, ReinbekInternet: www.lau-verlag.de

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

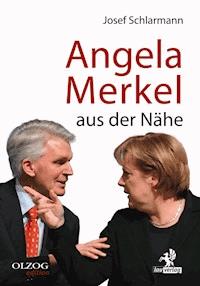

Umschlagentwurf: pl, Lau-Verlag, ReinbekUmschlagabbildung: Im Rahmen der Bundesdelegiertenversammlung der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU unterhält sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag (06.11.2009) in Berlin mit Josef Schlarmann, dem Bundesvorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU/CSU.© picture-alliance/dpa. Fotograf: Rainer JensenSatz und Layout: pl, Lau-Verlag, Reinbek

Für Barbara

Inhalt

Einführung

1. Die Reform-Kanzlerin

Leipziger Reformparteitag der CDU

Schröders Agenda 2010

Der Kurswechsel in der Union

Die große Koalition 2005

Konflikte mit der Koalitionsregierung

Wachsende Staatsgläubigkeit

Bundestagswahlkampf 2009

Die schwarz-gelbe Koalition

Das Ende des liberalen Projektes

Eine enttäuschende Regierungsbilanz

Der Wohlfühlwahlkampf 2013

Moderne Politiker

2. Die Krisen-Kanzlerin

Internationale Bankenkrise

Der Deregulierungswettbewerb

Die amerikanische Immobilienblase

Unterkapitalisierte Banken

Die internationale Krisenstrategie

Die deutsche Bankenkrise

Staatliche Deregulierung

Die Rettungspolitik der Bundesregierung

Der Finanzmarktstabilisierungsfonds (SoFFin)

Globale Wirtschaftskrise 2009

Konjunkturpakete I und II

Deutschlandfonds für die Wirtschaft

»Defizit spending« des Finanzministers

Regulierung der Banken

Der 63. Deutsche Betriebswirtschafter-Tag

Ein Strom von Regulierungsprojekten

Resümee

3. Die Euro-Kanzlerin

Die Euro-Wende

Markt oder Plan in Europa

Der politische Euro

Der Vertrag von Maastricht

Die Politik der billigen Kredite

Risikolose Staatsanleihen?

Die Rettung Griechenlands

Der kollektive Vertragsbruch

Der vorläufige Rettungsschirm (EFSF)

Der endgültige Rettungsschirm (ESM)

Die Zukunft des ESM

Die verfehlte Rettungsstrategie

Die Rettungspolitik in der Euro-Falle

Die EZB als Retter letzter Instanz

Die große Bazooka

Der »ultra vires«-Streit

Die »Quantitative Lockerung« der EZB

Der Euroraum im Ausnahmezustand

Zurück zur Vertragsordnung

4. Die Klima-Kanzlerin

Der vorzeitige Atomausstieg

Die Vorgeschichte der Energiewende

Die kurze Rückwende

Die Folgen für die Energiekonzerne

Das Erneuerbare Energien Gesetz

Ein Markt – zwei Systeme

Rettung durch Kapazitätsmärkte?

Planwirtschaftliche Energiewende

Die gescheiterte Energiewende?

Vielfältige Kostentreiber

Die politische Klimaforschung

Die unterdrückte Skepsis

»Klimaschutzplan 2050«

Der europäische Emissionshandel

Kritik der Mittelstandsvereinigung

5. Die »Mitte-Links«-Kanzlerin

Der Rat der Weisen

Gestörtes Verhältnis zur Wirtschaft

Gebrochene Wahlversprechen

Steuerpolitische Zeitenwende

Notwendige Steuerreformen

Steuerehrlichkeit

Der Zorn in der Wirtschaft

Ausufernde Sozialleistungen

Regulierung des Arbeitsmarktes

Die Idee der Solidarrente

Der Vorstoß des DGB

Gesetzlicher Mindestlohn

Die Vorgeschichte des Mindestlohns

Die Kampagne der CDA

Der angebliche »Kompromiss«

6. Die Wohlfühl-Kanzlerin

Das Staatsverständnis

Der ökologische Wohlfahrtsstaat

Politischer Paternalismus

Abschied vom mündigen Verbraucher

Der Glücksindex

Die deutsche Willkommenskultur

Nationale oder europäische Lösung?

Die Schließung der Balkanroute

Die türkische Lösung?

Die große Migrationswelle

Kritische Stimmen

Das Bild der Bundeskanzlerin

Personenregister

Einführung

Dies ist ein Buch über zwölf Jahre deutsche Politik, die Angela Merkel als Bundeskanzlerin maßgeblich geprägt hat. Am 22. November 2005 wurde sie erstmals zur Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Im Herbst 2017 endet ihre dritte Amtsperiode.

Die zwölf Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel haben Deutschland tiefgreifend verändert. Vor allem die wirtschaftliche Situation hat sich im Vergleich zu der Zeit vor 2005 deutlich verbessert. Die Wirtschaft ist kontinuierlich gewachsen und hat den Konjunkturabsturz nach der Pleite von Lehman Brothers schnell überwunden. An die Stelle hoher Arbeitslosigkeit ist nahezu Vollbeschäftigung getreten. Der hohe Exportüberschuss zeigt, dass die deutschen Unternehmen international wettbewerbsfähig sind. Zudem zeigen Umfragen, dass die Menschen mehrheitlich auch mit ihrer persönlichen wirtschaftlichen Lage zufrieden sind.

Am Ende ihrer dritten Amtsperiode hinterlässt Angela Merkel den Deutschen jedoch eine Reihe schwerwiegender Probleme, die ungelöst sind. Dazu gehört ein Europa, das sich unter dem Regime des Euro wirtschaftlich spaltet und über dessen Zukunft Uneinigkeit besteht. Ebenso schwer wiegt die von Angela Merkel initiierte Energiewende, mit der die deutsche Stromwirtschaft mehr und mehr in ein planwirtschaftliches System abrutscht. Zu ihrer Hinterlassenschaft gehören auch massive Sozialversprechen, die den Spielraum für zukünftige Investitionen deutlich einengen und das Fundament des Wohlstandes gefährden. Und schließlich hat Angela Merkel mit ihrer einsamen Entscheidung, Flüchtlinge unkontrolliert ins Land zu lassen, das Land tief gespalten.

Angela Merkel polarisiert heute die Gesellschaft, wie kein anderer Politiker in Deutschland. Ihre Anhänger loben ihre Führungsstärke und integrative Fähigkeit, insbesondere über Parteigrenzen hinweg. Ihre Kritiker werfen ihr vor, aus Naivität deutsche Interessen verraten und das Recht gebrochen zu haben. Dieses Buch erzählt, wie es zu diesen beiden Sichtweisen kommen konnte.

Ich habe die Kanzlerschaft von Angela Merkel als Bundesvorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) seit 2005 aus der Nähe verfolgen können. Zum Verständnis: Die MIT ist eine politische Vereinigung innerhalb der Union, die parteiintern und öffentlich für die Soziale Marktwirtschaft eintreten und wirken soll. Lobbyismus für bestimmte Branchen oder Unternehmen gehört nicht dazu. Der MIT geht es um »pro market«, nicht um »pro business«.

In meiner Eigenschaft als Bundesvorsitzender der MIT war ich automatisch auch Mitglied des Bundesvorstands der CDU und nahm an den Beratungen dieses Gremiums teil. Diese Tätigkeit war nicht konfliktfrei, sondern führte immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der Bundeskanzlerin und ihrem engeren Führungszirkel. Der tiefere Grund war der zunehmende Linkskurs, den Angela Merkel der CDU verordnete und in der Regierung mit der SPD auch umsetzte. Ihre Bewunderer nannten diesen Prozess »Modernisierung«, für ihre Kritiker war es die »Sozialdemokratisierung« der Partei.

In diesem Buch schildere ich die Politik von Angela Merkel, wie ich sie in den 12 Jahren ihrer Kanzlerschaft erlebt, begleitet und kritisiert habe. Es geht mir dabei nicht darum, die Persönlichkeit der Bundeskanzlerin zu analysieren und tiefgründig zu erklären. Mein Anliegen ist es vielmehr, die Politik von Angela Merkel zu beschreiben und dabei Zusammenhänge und Hintergründe aufzuzeigen. Es ist dann Sache des Lesers, sich ein persönliches Urteil über ihre bisherige Politik zu machen.

1. Die Reform-Kanzlerin

Leipziger Reformparteitag der CDU

»Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde,vor uns liegen zwei Tage mit bedeutenden Weichenstellungen für unsere Partei. Nach vielen Wochen intensiver Diskussion werden wir heute und morgen ein großes Reformpaket vollenden. Von diesem Parteitag in Leipzig geht das Signal hinaus: Wir, die Christlich Demokratische Union Deutschlands, haben die programmatische Kraft, den geistigen Führungsanspruch und den politischen Gestaltungswillen, Deutschland wieder nach vorne zu bringen! Denn Deutschland kann mehr.«

Mit diesen Worten eröffnete Angela Merkel am 1. Dezember 2003 den 17. Parteitag der CDU Deutschlands in Leipzig, der ein Reformparteitag werden sollte. Dies gelang mit dem von Friedrich Merz vorgestellten Steuerkonzept, wonach es anstelle des Progressionstarifs nur noch drei Steuersätze von 12, 24 und 36 Prozent geben sollte. Roman Herzog warb für die Gesundheitsprämie von 180 Euro monatlich, die den lohnabhängigen Krankenversicherungsbeitrag ersetzen sollte. Beide Konzepte wurden von den Delegierten mit überwältigender Mehrheit angenommen. Der Parteitag sprach sich außerdem für die Heraufsetzung des Rentenalters auf 67 Jahre aus.

Damit hatte Angela Merkel das von ihr angestrebte Ziel erreicht. Die CDU hatte den Anschluss an die Reformpolitik der SPD gefunden, und sie selbst konnte sich als Reformpolitikerin feiern lassen. Den Widerstand des Sozialflügels der Union nahm sie in Kauf. Sozialpolitiker wie Norbert Blüm oder Karl-Josef Laumann waren in der Partei isoliert.

Der amtierende Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte bereits am 14. März 2003 in einer Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag unter dem Titel »Agenda 2010« umfassende Reformen im Sozial- und Arbeitsrecht angekündigt. »Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen«, sagte er in ungewöhnlicher Deutlichkeit. Die Linken in der SPD und die Gewerkschaften waren entsetzt und liefen dagegen Sturm.

Für den Reformkurs der beiden großen Parteien gab es aber handfeste wirtschaftliche und soziale Gründe. Deutschland galt damals als ein Land, das strukturell verkrustet und erstarrt war. Auf dem Arbeitsmarkt stieg die Arbeitslosigkeit immer weiter an – von 2,6 Millionen Arbeitslosen im Jahr 1991 auf 4,9 Millionen im Jahr 2005. Die Beitragsfinanzierung der Sozialversicherungen drohte zu kollabieren. Gleichzeitig kletterte die Staatsverschuldung ständig weiter nach oben. Investieren lohnte sich für Unternehmer kaum noch, weil das wirtschaftliche Wachstum zu schwach war. Kurzum: Deutschland war zum kranken Mann in Europa geworden.

Dabei waren bereits wichtige Reformvorhaben auf den Weg gebracht worden: Helmut Kohl hatte in seiner letzten Amtszeit die Kommunikations-, Verkehrs- und Energiemärkte liberalisiert. Gerhard Schröder setzte eine Steuerreform durch, die den Spitzensteuersatz von 53 auf 42 Prozent absenkte und Unternehmensgewinne aus Aktienverkäufen sogar steuerfrei stellte. Dies alles reichte aber nicht aus, um die wirtschaftliche Wende herbeizuführen. Auch die Stabilisierung der Rentenfinanzierung durch das Absenken des Rentenniveaus sowie die Einführung der privaten Riesterrente blieben ohne Wirkung. Denn das eigentliche Problem war der starre und überregulierte Arbeitsmarkt, den bis dahin kein Politiker angefasst hatte.

Schröders Agenda 2010

Gerhard Schröder hatte erkannt, dass der rigide »Kündigungsschutz« für Unternehmer eine ernsthafte Hürde für die Einstellung weiteren Personals war. Er entschärfte dieses Problem vor allem dadurch, dass er die Möglichkeiten für alternative Arbeitsmarktformen wie Minijobs, Teilzeitarbeit, Zeitarbeit oder befristete Arbeit erweiterte. Den Kündigungsschutz selbst ließ er grundsätzlich unangetastet. Mit der Einschränkung seines Geltungsbereichs beseitigte Schröder aber seine negativen Wirkungen. Die Arbeitgeber erhielten durch die alternativen Arbeitsmarktformen die notwendige Flexibilität, um neue Mitarbeiter einstellen zu können.

Außerdem wurde die staatliche Arbeitsmarktpolitik mit der Agenda 2010 auf eine neue Grundlage gestellt: Die kommunale Sozialhilfe wurde mit dem Arbeitslosengeld II zusammengelegt, um die erwerbsfähigen Arbeitslosen konsequenter betreuen zu können. Gleichzeitig wurde die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I auf 12 Monate gekürzt. Daran schloss sich bei Bedürftigkeit das Arbeitslosengeld II (= Hartz IV) an. Ziel dieser Maßnahmen war es, für Arbeitsfähige den Anreiz zur Arbeitsaufnahme zu stärken.

Die Job-Center erhielten den Auftrag, bei der Betreuung der Arbeitslosen und ihrer Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt die erforderliche Hilfe zu leisten. Zugleich verschärfte die Agenda 2010 die Zumutbarkeitsregeln für die Arbeitsaufnahme. Das Prinzip des »Fördern und Fordern« trat an die Stelle reiner Unterstützungsleistungen. So erhielt die Arbeitsverwaltung die Instrumente, um arbeitsfähige Arbeitslose wieder in Arbeit zu bringen.

Gerhard Schröder gelang es zudem, die Gewerkschaften durch das sogenannte »Pforzheimer Abkommen« zu veranlassen, die Flächentarifverträge in bestimmten Fällen zu öffnen. Insbesondere in Restrukturierungsfällen konnte auf Betriebsebene von den Regelungen der starren Flächentarifverträge abgewichen werden. Diese »Öffnung« bewirkte, dass die Unternehmen in schwierigen Zeiten flexibler wurden und auf Entlassungen verzichteten.

Diese Reformen waren ein sozialpolitischer »Paradigmenwechsel«. Norbert Blüm hatte gemeint, dass man der Arbeitslosigkeit durch Frühverrentung, Arbeitszeitverkürzung und längere Ausbildungszeiten, d. h. durch Kürzung des Arbeitsangebots, beikommen könnte. In der SPD gab es weiterhin starke Kräfte, die mit einer Politik des »deficit spending«, d. h. mit höheren und kreditfinanzierten Staatsausgaben, zusätzliche Arbeitsplätze schaffen wollten. Gerhard Schröder beseitigte stattdessen mit seinen Reformen die strukturellen Schwächen in der Arbeitsmarkt- und Sozialordnung, die die eigentlichen Ursachen für die hohe Arbeitslosigkeit waren. Er entschärfte die Einstellungshürde »Kündigungsschutz« und erhöhte für Arbeitslose die Anreize zur Arbeitsaufnahme.

Der Erfolg gab ihm recht. In den Jahren 2006 und 2007 wuchs die Wirtschaft wieder um 3,7 und 3,3 Prozent. Wegen der Wirtschaftskrise gab es zwar 2009 einen Einbruch von 5,1 Prozent, aber schon 2010 und 2011 kam das Wachstum mit 4,0 und 3,3 Prozent zurück. Parallel dazu sank – auch dank moderater Tariflohnabschlüsse – die Zahl der Arbeitslosen kontinuierlich von 4,9 Millionen (2005) auf 4,4 Millionen (2006), 3,3 Millionen (2008) und 2,9 Millionen (2012). Dementsprechend ging die Arbeitslosenquote zwischen 2005 und 2012 von 13,0 auf 6,8 Prozent zurück. Dadurch erholten sich auch die Finanzen der Sozialversicherung. Deutschland wurde wieder das wirtschaftliche Zugpferd Europas.

Diese Erfolge hinderten Sozialpolitiker, Gewerkschaftler und Linke aber nicht, die Politik der Agenda 2010 vehement zu bekämpfen. Man warf ihr vor, die Gesellschaft zu spalten und den sozialen Frieden zu gefährden. Linke SPD-Mitglieder und Gewerkschaftsfunktionäre gründeten die »Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit (WASG)«, die sich als linke Alternative zur SPD verstand und an der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 teilnahm. In der Union mobilisierte Norbert Blüm (CDU) den Sozialflügel mit dem Ziel, die Reformbeschlüsse des Leipziger Parteitages wieder infrage zu stellen. Er erklärte: »Der neue Kurs entspricht nicht meinen Vorstellungen von Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit.« Taktisch argumentierte man, dass der bei Einführung der Gesundheitsprämie erforderliche soziale Ausgleich durch die geplante Steuerumstellung nicht sichergestellt sei.

Solche Kampagnen blieben nicht ohne Wirkung auf Politik und Öffentlichkeit. Trotz stetig sinkender Arbeitslosenzahlen begann man, an die Legende von der »sozialen Kälte« der Agenda 2010 zu glauben. Schon in der Zeit der großen Koalition von 2005 bis 2009 wurden deshalb Teile der Agenda 2010 wieder zurückgenommen. Auch die im Jahr 2013 neu gebildete große Koalition knüpfte an diese Politik an.

Fazit: Schritt für Schritt wurden so Elemente der Agenda 2010 wieder beseitigt, nachdem sich der Arbeitsmarkt erholt hat.

Der Kurswechsel in der Union

Im Bundestagswahlkampf 2005 wetteiferten sowohl die Union als auch die SPD als »Reformparteien« um die Gunst des Wählers. Die SPD hatte allerdings im Mai die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen – nicht zuletzt wegen der Agenda 2010 – verloren und agierte entsprechend vorsichtig.

Demgegenüber setzte Angela Merkel – beflügelt durch den Leipziger Parteitag – im Wahlkampf forsch auf die Fortsetzung des Reformkurses. Sie warb persönlich mit der privaten Gesundheitsprämie (»Kopfpauschale«), um die Arbeitskosten von den Krankenversicherungsbeiträgen zu entlasten. Dann holte sie den Steuerrechtler Paul Kirchhof in ihr Kompetenzteam, um den Wählern die Vorzüge eines einfachen Steuerrechts erklären zu lassen. Ihr Wahlprogramm fasste sie in dem Dreiklang zusammen: »Reformieren – Sanieren – Investieren«. Dies waren die Prioritäten, mit denen Angela Merkel als Bundeskanzlerin Politik machen wollte. Dabei machte sie allerdings einen Fehler: Sie kündigte eine Mehrwertsteuererhöhung um zwei Prozentpunkte an, um damit die Reformen bezahlen zu können.

Die Bundestagswahl wurde für Angela Merkel eine große Enttäuschung. Entgegen den parteiinternen Erwartungen und Umfragen, die einen sicheren Sieg vorausgesagt hatten, erhielt die Union 35,2 Prozent der Stimmen und lag damit nur knapp vor der SPD, die mit 34,2 Prozent abschnitt. Die Zielmarke von 40 Prozent plus x, um mit der FDP koalieren zu können, wurde deutlich verfehlt. Damit war der Weg für die Bildung einer großen Koalition frei. Die Frage war nur, ob Angela Merkel oder Gerhard Schröder Kanzler werden würde. Als Schröder wegen des kleinen Vorsprungs der Union zurückzog, war der Weg für Angela Merkel frei.

In der Union wurden Angela Merkel und ihr Generalsekretär Ronald Pofalla für die Wahlschlappe verantwortlich gemacht. Dem Generalsekretär warf man eine falsche Wahlkampfstrategie vor. Bayerns Innenminister Günther Beckstein (CSU) sagte: »Wir haben einen zu nüchternen, kühlen Wahlkampf geführt.« Der frühere CDU-Generalsekretär Volker Rühe meinte, mit Leuten wie Friedrich Merz und Horst Seehofer hätte die Union mit fünf Prozent Vorsprung gewonnen. Auch Merkels Dauerrivale Friedrich Merz meldete sich zu Wort. Der Zweitstimmenanteil der Union, der mit 35,2 Prozent weit unter dem Erststimmenergebnis von 40,8 Prozent lag, sei »eine überdeutliche Antwort der Wähler an Wahlprogramm und personellem Angebot der Union«, schrieb er in der »Wirtschaftswoche«. Er erwähnte keinen Namen, aber jeder wusste, dass Angela Merkel gemeint war.

Es gab für die Wahlniederlage aber auch eine andere Sichtweise. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen regierte seit Mai 2005 Jürgen Rüttgers (CDU), der sich selbst als »Vorsitzender der Arbeitspartei« bezeichnete und den marktliberalen Kurs von Angela Merkel nie geteilt hatte. Er ermahnte die Union: »Die CDU muss aufpassen, dass bei ihrer Politik wirtschaftliche Kompetenz und soziale Gerechtigkeit beieinander bleiben.« Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Karl-Josef Laumann (CDU), bemängelte, die CDU sei im Wahlkampf zu stark auf die Interessen des Wirtschaftsflügels der Partei eingegangen. Gleichzeitig seien die Interessen der Arbeitnehmer vernachlässigt worden. »Wir haben die Herzen der Menschen nicht erreicht.« Auch sein CDA-Vize, der Bundestagsabgeordnete Gerald Weiß beklagte, dem Unionsprogramm habe »die Wärme gefehlt«.

Die große Koalition 2005

Jürgen Rüttgers und Karl-Josef Laumann ging es dabei nicht um eine korrekte Wahlanalyse, sondern um eine Revision der Leipziger Beschlüsse. In der Wahlniederlage und der großen Koalition mit der SPD sahen sie die Chance, innerhalb der Union einen grundsätzlichen Kurswechsel herbeizuführen. Die Arbeit daran begann bereits im Vorfeld der eigentlichen Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Um solche Verhandlungen zu ermöglichen, verständigte sich der kleine Führungskreis intern darauf, dass wesentliche »Forderungen aus dem Wahlprogramm« gestrichen werden sollten.

Gegenüber der Öffentlichkeit wurde dieser neue Kurs nur angedeutet. Edmund Stoiber erklärte der Presse, mit der SPD lasse sich die – in seiner CSU immer bekämpfte – Gesundheitsprämie nicht durchsetzen. Wolfgang Schäuble meldete sich mit der These, die von der Union geforderten betrieblichen Bündnisse ließen sich auch ohne gesetzliche Öffnungsklauseln für Tarifverträge realisieren. Laumann verlangte von seiner Partei, sie müsse die »Art ändern«, in der über den Kündigungsschutz gesprochen werde. »Weil die Union versessen darauf sei, das Kanzleramt zu übernehmen, stünden jetzt alle Prinzipien zur Disposition«, erfuhr die Tageszeitung Die Welt von einem Präsidiumsmitglied der CDU.

Im CDU-Bundesvorstand wurde der geplante Kurswechsel mit keinem Wort erwähnt. Einigen Mitgliedern gingen aber die Augen auf, als Angela Merkel die mit der SPD in den Sondierungsgesprächen ausgehandelte Ressortverteilung bekannt gab. Ausgerechnet die Schlüsselressorts für notwendige Reformen sollten danach an die SPD gehen. Dies waren die Ministerien für Arbeit und Soziales, Finanzen und Gesundheit. Außerdem sollte die Zuständigkeit für den Arbeitsmarkt vom Wirtschaftsministerium auf das Sozialministerium zurück übertragen werden.

Als ich Angela Merkel in der Sitzung fragte, wie sie sich die Arbeitsmarktreform, die Steuerreform und die Gesundheitsreform vorstellte, wenn die dafür zuständigen Ministerien sämtlich in Hand der SPD waren, war sie darauf nicht vorbereitet. Offensichtlich spielte die Reformpolitik schon gar keine Rolle mehr. Nach Rücksprache mit ihrem Generalsekretär Ronald Pofalla antwortete sie ausweichend, dass nicht nur die zuständigen Fachminister die Verantwortung für den Reformkurs trügen, sondern die Koalition insgesamt die Regierungslinie mitpräge.

Noch am Nachmittag ließ ich eine Presseerklärung der Mittelstandsvereinigung (MIT) verbreiten, in der ich warnte, »dass eine von Dr. Angela Merkel geführte Bundesregierung scheitern könnte, weil von der SPD geführte Ministerien die erforderliche Reformarbeit nicht leisten«. Nur wenn der Kündigungsschutz gelockert, das Tarifrecht flexibilisiert und die Lohnnebenkosten gesenkt würden, könnten die Unternehmen neue Stellen schaffen. Nichts davon wurde Gegenstand des Koalitionsvertrages.

Auch die im Wahlprogramm versprochene Absenkung der Einkommensteuer war vom Tisch. Stattdessen sollte die sogenannte Reichensteuer eingeführt werden. Außerdem einigte man sich auf eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um drei Prozentpunkte, statt um zwei Prozent, wie es die CDU vor der Wahl angekündigt hatte. Enttäuschend waren auch die Ergebnisse bei dem kontroversen Thema »Gesundheitsprämie oder Bürgerversicherung«: Die Verhandlungen dazu wurden verschoben. Vereinbart wurde stattdessen, dass für Medikamente ein Preisstopp eingeführt werden sollte.

Bezeichnenderweise erhielt der zwischen der Union und der SPD abgeschlossene Koalitionsvertrag den Titel: »Sanieren – Investieren – Reformieren«. Dies erinnerte an Merkels Dreiklang aus dem Wahlkampf, aber nur wenige bemerkten, dass sich die Reihenfolge geändert hatte. Das Reformieren wurde vom ersten auf den letzten Platz gesetzt. Die Sanierungsaufgabe kletterte vom zweiten auf den ersten Platz. In dieser neuen Reihenfolge wollte die große Koalition Politik machen. Auf meine Frage an Roland Koch (CDU), was denn aus der Reformpolitik werde, antwortete dieser: »Wir machen eine große Koalition, aber keine großen Reformen.«

Friedrich Merz (CDU) und andere bezeichneten den plötzlichen Kurswechsel als »Sozialdemokratisierung« der CDU. Andere sahen darin eher den Willen von Angela Merkel und der sie tragenden Kräfte in der Union, mit der SPD als Koalitionspartner eine Bundesregierung zu bilden – natürlich mit ihr als Bundeskanzlerin. Diesem Ziel musste sich alles unterordnen, Personen, Partei und Programm. Hierbei störte das Leipziger Reformprogramm, das deshalb »entsorgt« werden musste. Der Leipziger Reformparteitag war seitdem in der CDU ein Tabu. Niemand sprach mehr darüber.

Konflikte mit der Koalitionsregierung

Der wirtschaftspolitische Kurs der großen Koalition führte zwangsläufig zu Konflikten zwischen der Bundesregierung und der Mittelstandsvereinigung (MIT), die sich an den Grundsätzen der Sozialen Marktwirtschaft zu orientieren hatte. Streitpunkte waren insbesondere Entscheidungen, die zu früheren Parteitagsbeschlüssen der Union in Widerspruch standen oder gegen Grundsätze einer marktwirtschaftlichen Ordnung verstießen. Der von der Union mit der SPD abgeschlossene Koalitionsvertrag bot für solche Auseinandersetzungen zahlreiche Anlässe:

Beispiel Mehrwertsteuer

Ein erster Konfliktpunkt war die Vereinbarung der Koalitionspartner, die Mehrwertsteuer zur Sanierung des Haushalts um insgesamt drei Prozentpunkte zu erhöhen. Im Wahlprogramm hatte die Union zwei Prozentpunkte mit der Begründung angekündigt, damit die Lohnnebenkosten senken zu wollen. Plötzlich waren daraus drei Prozentpunkte geworden, mit denen Haushaltslöcher gestopft werden sollten. Die Mittelstandsvereinigung kritisierte, dass die Haushaltssanierung nicht über höhere Steuern, sondern über weniger Ausgaben erfolgen müsste. Zudem wäre die Mehrwertsteuererhöhung ein Konjunkturdämpfer, der sich negativ auf die Beschäftigungslage auswirken könnte.

Beispiel Gesundheitsreform

Ein weiteres Streitthema waren die Verhandlungen zwischen Angela Merkel und der Gesundheitsministerin Ulla Schmidt zur Gesundheitsreform. Die Union hatte sich auf dem Leipziger Parteitag auf die Gesundheitsprämie festgelegt, um die Lohnnebenkosten von den Krankenversicherungsbeiträgen zu entkoppeln. Die SPD wollte dagegen mit der Bürgerversicherung die Pflichtversicherungsgrenzen beseitigen und alle Bürger entsprechend ihrem Einkommen zur Beitragszahlung verpflichten. Jedem leuchtete ein, dass man sich entweder für das eine oder das andere Konzept entscheiden musste. Ein Kompromiss war nicht denkbar.

Statt sich dies einzugestehen, verständigten sich Angela Merkel und die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) darauf, dass ein zentraler Gesundheitsfonds des Bundes geschaffen werden sollte. Dieser sollte sämtliche Beitrags- und Bundeszuschüsse vereinnahmen, um sie nach einem neuen Schlüssel an die Krankenkassen zu verteilen. Gleichzeitig nahm man den Kassen das Recht, den zukünftigen Beitrag selbst festzusetzen, und übertrug die Beitragsfestsetzung dem Deutschen Bundestag. Der eigentliche Zweck des Gesundheitsfonds bestand also darin, dem Bund die alleinige Verfügungsmacht über sämtliche Beitrags- und Steuermittel für das Gesundheitswesen zu verschaffen und die bis dahin selbständigen Kassen zu entmachten. Ein solcher Schritt in Richtung Staatsmedizin war für die MIT inakzeptabel. Mit den ursprünglichen Reformzielen, den Arbeitsmarkt von den Gesundheitskosten zu entlasten, hatte dieses Ergebnis nichts mehr zu tun.

Beispiel Antidiskriminierungsgesetz

Ein weiterer Konflikt entstand, als das Antidiskriminierungsgesetz erneut auf die Tagesordnung des Bundestages kam. Der 2005 noch mit der damaligen rot-grünen Mehrheit im Bundestag beschlossene Entwurf sah vor, dass niemand im privaten Rechtsverkehr wegen ethnischer Herkunft, Rasse, Geschlechts, Behinderung, Alters, sexueller Orientierung, Religion und Weltanschauung benachteiligt werden dürfe. Das Gesetz trat seinerzeit nicht in Kraft, weil es im von der Union beherrschten Bundesrat keine Mehrheit fand. Nach Bildung der großen Koalition bestand die SPD jedoch darauf, dass der Entwurf in der alten Fassung als Gesetz beschlossen werden sollte.

Noch Anfang 2005 hatte Angela Merkel als Oppositionsführerin angekündigt, den Entwurf, den sie damals als »Jobkiller« bezeichnete, als erstes Gesetz wieder zurückzunehmen. Denn inhaltlich ging der Entwurf weit über die maßgebliche europäische Richtlinie hinaus, die nur ein Benachteiligungsverbot aufgrund von ethnischer Herkunft, Rasse und Geschlecht vorsah. Im Koalitionsvertrag war auch ausdrücklich das Ziel vereinbart worden, »die europäische Gesetzgebung auf das tatsächlich Notwendige zu beschränken«. Die Wirtschaft forderte von der Kanzlerin deshalb »die Nachbesserung der Gesetzgebung und die Zurücknahme der deutschen Sonderregelungen«. Vergeblich. Entgegen dem Koalitionsvertrag und trotz massiver Kritik aus der Wirtschaft beschloss der Bundestag ein Antidiskriminierungsgesetz, das über die europäische Richtlinie weit hinaus ging.

Beispiel Unternehmenssteuern

Ein besonders heiß umkämpftes Thema war die Reform der Unternehmenssteuern. Nach der Vorgabe des Koalitionsvertrages sollten »international wettbewerbsfähige Steuersätze realisiert« werden, um den Standort Deutschland für Kapitalgesellschaften attraktiver zu machen. Dies bedeutete nach Auffassung von Finanzminister Peer Steinbrück (SPD), dass der Steuersatz für thesaurierte Gewinne solcher Gesellschaften 30 Prozent nicht übersteigen durfte. Bei einer Gewerbesteuerbelastung von etwa 15 Prozent musste die Körperschaftssteuer demnach von 25 auf 15 Prozent abgesenkt werden. Dies sollte »weitgehend aufkommensneutral« erfolgen, was bedeutete, dass Entlastungen auf der einen Seite durch Mehrbelastungen an anderer Stelle auszugleichen waren. Die Koalition einigte sich auf ein Entlastungsvolumen von insgesamt 29 Mrd. Euro, wovon rund 24 Mrd. Euro durch eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage gegenfinanziert werden sollten. Hierbei dachte man an die Einbeziehung der Freiberufler in die Gewerbesteuerpflicht und die Erweiterung der Besteuerungsgrundlage um Zinsen, Pachten und Leasingraten.

Solche Ideen trafen schon deshalb auf den Widerstand der MIT, weil die mittelständischen Personengesellschaften an der Gegenfinanzierung beteiligt werden sollten, ohne von den geringeren Steuersätzen zu profitieren. Dies war ein eklatanter Verstoß gegen den Grundsatz der rechtsformneutralen Besteuerung und verstieß deshalb gegen den Gleichheitsgrundsatz. Mit diesem Argument konnten wir uns Gehör verschaffen und letztlich auch durchsetzen. Die Personengesellschaften erhielten die Möglichkeit, eine Thesaurierungsrücklage zu bilden, die sie wirtschaftlich mit der steuerlichen Belastung von Kapitalgesellschaften gleich stellte.

Die große Koalition ließ sich aber nicht davon abbringen, die steuerliche Abzugsfähigkeit bestimmter Betriebsausgaben wie Zinsen, Pachten und Leasingraten einzuschränken. Auf Seiten der CDU war Roland Koch derjenige, der sich vehement für eine solche Erweiterung der Steuergrundlagen stark machte. Sein Argument: Mit Hilfe solcher Ausgaben verschöben große Konzerne Gewinne in Niedrigsteuerländer. Hiergegen müsse der Gesetzgeber einschreiten, um »Steuersubstrat in Deutschland zu halten«. Dass damit gegen das Grundprinzip der »Versteuerung nach der Leistungsfähigkeit« verstoßen wurde, beeindruckte ihn nicht.

Der FDP-Finanzexperte Hermann Otto Solms kritisierte in der damaligen Diskussion: »Auch Kosten sollen besteuert werden. Damit wird das Steuersystem auf den Kopf gestellt. Grundlegende Prinzipien wie die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit und das Nettoprinzip werden aufgehoben. Man fragt sich, ob Herr Koch allen ökonomischen Sachverstand verloren hat.« Dem Argument, man müsse auch Zinsen besteuern, um Steuersubstrat in Deutschland zu halten, hielt Solms entgegen: »Wenn ich dazu übergehe, auch Zinskosten zu besteuern, dann wird nicht etwa die Fremdfinanzierung aus dem Ausland eingeschränkt, sondern dann wird gleich der ganze Geschäftssitz ins Ausland verlagert. Es ist empörend, wie man sich um eines kurzfristigen haushaltspolitischen Vorteils willen über seit langem feststehende ökonomische und steuerpolitische Prinzipien hinwegsetzt.«

Solms hatte Recht, aber er bekam nicht recht! Zinsen, Pachten und Leasingraten wurden Bestandteil der steuerlichen Bemessungsgrundlage.

Beispiel Arbeitslosengeld I

Ein grundsätzlicher Streit über den wirtschaftspolitischen Kurs der Union entstand, als Jürgen Rüttgers (CDU) im November 2006 auf dem Dresdener Parteitag der CDU den Antrag stellte, die Laufzeit des Arbeitslosengeldes I an die Zahl der Beiträge zu koppeln. Damit wollte er die Bezugszeiten für ältere Arbeitnehmer verlängern und einen wesentlichen Reformpunkt der Agenda 2010 wieder zurücknehmen. Bundesarbeitsminister Franz Müntefering (SPD) war über diese »Sauerei stinksauer«. Die Wirtschaft kommentierte dies mit folgenden Worten: »Dies ist der Versuch, die SPD links zu überholen«.

Um dem Antrag von Rüttgers auf dem Parteitag etwas entgegenzusetzen, stellte der baden-württembergische Landesverband der CDU den Antrag, den Kündigungsschutz bei Neueinstellungen zu flexibilisieren. Beide Anträge wurden im Vorfeld des Parteitages miteinander gekoppelt und dann mit großer Mehrheit angenommen. Ziel dieses »Handels« war es, in der Öffentlichkeit das Bild von Einigkeit und Geschlossenheit zu zeigen.

In der großen Koalition fanden beide Anträge dann aber – wie zu erwarten war – eine unterschiedliche Behandlung. Der Antrag auf Flexibilisierung des Kündigungsschutzes geriet sofort in Vergessenheit. Demgegenüber mobilisierte der Antrag auf Verlängerung des ALG I auch die SPD und wurde Gegenstand eines heftigen Koalitionsstreits. Es stand zu befürchten, dass das ALG I verlängert wurde, ohne dass der Kündigungsschutz flexibilisiert wurde.

Für die MIT forderte ich deshalb, die Bundeskanzlerin dürfe einer Verlängerung der Bezugsdauer des ALG I nur zustimmen, wenn gleichzeitig der Kündigungsschutz gelockert werde. »Die Bundeskanzlerin muss den Doppelbeschluss des CDU-Parteitages einhalten. Wenn in der großen Koalition über die Reform des Arbeitslosengeldes gesprochen wird, muss gleichzeitig auch die Deregulierung des Arbeitsmarktes auf den Tisch kommen«, mahnte ich öffentlich. »Wer den zweiten Teil des Beschlusses vernachlässigt, treibt die Wirtschaftsliberalen aus der CDU.« So kam es dann auch: Das ALG I wurde für ältere Arbeitnehmer verlängert. Am Kündigungsschutz änderte sich nichts. Die Wirtschaftsliberalen wählten 2009 die FDP.

Beispiel Mindestlohn

Bei der wichtigsten Auseinandersetzung in der großen Koalition ging es um die Frage, ob die CDU dem Drängen der Gewerkschaften nachgeben sollte, einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen. Die Beschlusslage der Partei war eindeutig: Die CDU lehnte Mindestlöhne generell ab. Stattdessen galt das »Konzept des Mindesteinkommens«, wonach nicht ausreichende Löhne durch öffentliche Leistungen auf ein die Existenz sicherndes Niveau aufgestockt werden sollten. So stand es noch im Grundsatzprogramm von 2007. In Teilen der Unionsführung war der Widerstand gegen Mindestlöhne jedoch bereits erlahmt. Christian Wulff (CDU) argumentierte: »Dieses Thema dürfen wir wegen seiner Popularität nicht der SPD überlassen.«

Unter dem Eindruck der Ost-Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft zum 1. Mai 2004 hatte sich die große Koalition schon im Koalitionsvertrag auf die Möglichkeit verständigt, zum Schutz der deutschen Arbeitnehmer vor ausländischer Billiglohnkonkurrenz tariflich vereinbarte Branchenmindestlöhne zuzulassen. Dies war bereits ein erster Abschied vom CDU-Konzept des »Mindesteinkommens«. Es wurden aber für Branchenmindestlöhne strenge Voraussetzungen vereinbart: Es musste ein flächendeckender Tarifvertrag vorliegen. Dieser musste für allgemeinverbindlich erklärt worden sein. Und schließlich mussten auf dem Arbeitsmarkt durch Zuzug ausländischer Arbeitnehmer »soziale Verwerfungen« entstanden sein.

Diese Voraussetzungen aus dem Koalitionsvertrag wurden jedoch zunehmend verwässert, weil die Regierung beabsichtigte, für immer mehr Branchen Mindestlöhne festzusetzen. Eine Arbeitsgruppe unter der Führung des Arbeitsministers Franz Müntefering (SPD) wurde beauftragt, Vorschläge für eine Neuordnung des »Niedriglohnsektors« zu entwickeln. Ziel dieser Arbeitsgruppe sollte es sein, die Möglichkeiten des Entsendegesetzes, das Lohndumping durch ausländische Arbeitskräfte verhindern sollte, dadurch zu erweitern, dass auf die vereinbarten Voraussetzungen bei Branchenmindestlöhnen verzichtet wurde.

Die Bundesregierung spielte dabei ein doppeltes Spiel. Während die Bundeskanzlerin ihre Partei warnte, man dürfe der SPD im Mindestlohnstreit nicht immer weiter entgegenkommen, und CDU-Generalsekretär Ronald Pofalla öffentlich erklärte: »Wir wollen keine gesetzliche Absicherung von Mindestlöhnen in Deutschland«, bereitete Franz Müntefering solche Mindestlöhne im Auftrag der Koalitionsparteien für immer mehr Branchen vor.

Den endgültigen Beschluss dazu fasste der Koalitionsausschuss im Juni 2007. Ohne Vorbehalte akzeptierte Angela Merkel den Vorschlag von Franz Müntefering, branchenbezogene Mindestlöhne auch dann zuzulassen, wenn die genannten Voraussetzungen dafür nicht vorlagen. Dies war ein Blankoscheck für die Ausweitung des Mindestlohnsektors. Zu Recht sprach die SPD danach »von einem Durchbruch beim Mindestlohn«. Das vom Parteitag der CDU beschlossene »Konzept des Mindesteinkommen« hatte die Kanzlerin damit ohne parteiinterne Diskussion einkassiert.

Wachsende Staatsgläubigkeit

Im letzten Jahr der großen Koalition stand die Bundesregierung unerwartet vor dramatischen Herausforderungen: Am 15. September 2008 wurde die Investmentbank Lehman Brothers insolvent. Dies war der Auslöser für eine globale Finanz- und Wirtschaftskrise, die auch Deutschland erfasste. Reihenweise brachen Banken zusammen, darunter auch die Hypo Real Estate. Dann stürzte die Konjunktur ab und brachte viele Unternehmen an den Rand ihrer Existenz. Die Politik war in heller Aufregung. Man befürchtete, dass aus dieser Krise – wie in den dreißiger Jahren – eine Weltwirtschaftskrise entstehen könnte.

Im Zentrum des Krisenmanagements stand Finanzminister Peer Steinbrück (SPD). Er verhandelte über die Rettung der Hypo Real Estate und organisierte einen Bankenrettungsfonds (Volumen 500 Mrd. Euro). Für Unternehmen, die durch die Krise unverschuldet in Not geraten waren, wurde ein Hilfsfonds mit einem Volumen von 115 Mrd. Euro aufgelegt. Außerdem beschloss die Bundesregierung um die Jahreswende 2008/2009 zwei Konjunkturpakete von insgesamt 80 Mrd. Euro. Dies waren die größten Hilfs- und Konjunkturprogramme, die eine deutsche Regierung jemals beschlossen hatte.

Eine ebenso große Wirkung hatte die Finanz- und Wirtschaftskrise auf die politische Stimmungslage. Die marktkritischen Stimmen bekamen deutlich Oberwasser. Andrea Nahles (SPD), die spätere Sozial- und Arbeitsministerin, machte den Anfang: »Sicher ist, dass wir eine Renaissance von Politik erleben. Vielleicht auch eine Renaissance von sozialer, regulierter Marktwirtschaft. Wir haben jetzt ein paar Argumente mehr, warum ein starker Staat notwendig ist.« Norbert Röttgen (CDU) sekundierte: »Die Globalisierung führt nicht zur Ohnmacht der Politik, sondern im Gegenteil zu einer Renaissance von Politik.« Und der US-amerikanische Ökonom Joseph Stiglitz frohlockte: »Der Neoliberalismus ist in den meisten westlichen Ländern tot.« Das wirtschaftspolitische Credo heißt nun: »Regulierung, Intervention und Verstaatlichung.«

Dieser plötzliche Paradigmenwechsel hatte auch ganz persönliche Bezüge. Überzeugte Marktwirtschaftler wirkten plötzlich wie aus der Zeit gefallen. Friedrich Merz (CDU) musste in den Medien viel Spott über sich ergehen lassen, als er mitten in der Finanzkrise in Berlin sein neues Buch »Mehr Kapitalismus wagen« vorstellte. Ein völlig anderes Bild bot dagegen in jenen Tagen der Bankenretter Peer Steinbrück, der laut Medienberichten »vor Selbstbewusstsein strotzte«. Er erinnerte sich an Marx und erklärte dem Spiegel, dass »gewisse Teile der marxistischen Theorie doch nicht so verkehrt sind. Ein maßloser Kapitalismus, wie wir ihn erlebt haben, mit all seiner Gier, frisst am Ende sich selber auf.«

In Berlin sah man in politischen Kreisen trotz der bedrohlichen Finanz- und Wirtschaftskrise viele zufriedene Gesichter. Die Krise war »die ideale Situation für die Politik«, schrieb der Journalist Dirk Kurbjuweit. Beamte und Politiker, die bis dahin als Bremser wirtschaftlichen Wachstums gegolten hatten, wurden zu Hoffnungsträgern und Rettern in der Not. Das »Primat der Politik« konnte wiederhergestellt werden. Auch Angela Merkel (CDU) ließ sich von dieser Welle mitreißen und verkündete, künftig auf den Finanzmärkten »alle Marktteilnehmer, alle Produkte und alle Märkte wirklich überwachen und regulieren« zu wollen. Dem Staat wurde wieder alles zugetraut.

Bundestagswahlkampf 2009

Beim Bundestagswahlkampf 2009 standen sich Angela Merkel (CDU) und Frank-Walter Steinmeier (SPD) als Kanzlerkandidaten gegenüber. Der Wahlkampf stand ganz im Zeichen der Wirtschaftskrise. Für das Jahr 2009 erwartete man einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 5 Prozent. Die Unternehmen waren nur zu 71 Prozent ausgelastet und es drohte ein Anstieg der Arbeitslosigkeit. 450 000 Arbeitnehmer befanden sich in Kurzarbeit. Das ifo Institut meldete, dass zwei Drittel aller Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern Stellen streichen wollten.

Im Sommer hatten sich CDU und CSU auf ein gemeinsames Wahlprogramm geeinigt, das auch Steuersenkungen vorsah. Die Union warb mit einer Strategie des »nachhaltigen Wachstums. Eine richtige Steuerpolitik befördert Wachstum« lautete die Argumentation. Gedacht war an eine Reform des Steuertarifs, an die Milderung der kalten Progression, an eine deutliche Vereinfachung des Steuerrechts sowie an die Überprüfung der Mehrwertsteuersätze. Als falsch wurde eine expansive Geldpolitik angesehen, um Wachstum anzuregen: »Manche meinen, der Staat müsste nur die Druckmaschinen anwerfen und mehr Geld drucken, um die Schulden los zu werden. Das ist ein verhängnisvoller Irrtum! Denn eine willkürliche Erhöhung der Geldmenge führt zu Inflation.«

An Profillosigkeit auf beiden Seiten war dieser Wahlkampf kaum zu überbieten. Frank-Walter Steinmeier propagierte einen »Deutschlandplan«, der bis zum Jahr 2020 Vollbeschäftigung schaffen sollte: zwei Millionen Arbeitsplätze in der Industrie, eine Million in der Gesundheitswirtschaft, eine halbe Million in den Kreativbranchen und eine weitere halbe Million irgendwo. Konkrete Berechnungen zu diesen Zahlen gab es nicht. Ein Arbeitsmarktexperte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft (IdW) vermutete: »Die haben den feuchten Finger irgendwo in den Wind gehalten.«

Die Wahlkampfstrategen der Union setzten auf die Strategie der »asymetrischen Demobilisierung«. Die Idee war, die Wähler anderer Parteien von der Wahlurne fern zu halten, indem konträre Auseinandersetzungen in der Sache vermieden wurden. Dazu passte kein profiliertes Programm, sondern auf Angela Merkel als Person und zukünftige Bundeskanzlerin sollte es ankommen. Programmatisch konnte die Union sich nicht abgrenzen, weil sie sich in der großen Koalition der SPD stark angenähert hatte. In der CDU entstand jedoch erhebliche Nervosität, als die Partei vier Wochen vor der Bundestagswahl bei Landtagswahlen in Thüringen und dem Saarland mehr als 25 Prozent ihrer Wähler verlor.

CSU-Chef Horst Seehofer forderte angesichts dieser Wahlergebnisse ein »klares inhaltliches Profil« der Union. »CDU und CSU haben gute Chancen, aber im Schlafwagen werden wir nicht ankommen«, sagte auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU). »Wir werden in den kommenden Wochen noch zulegen müssen.« Ich stimmte ihnen in einem Interview mit der Financial Times Deutschland zu: »Der bisherige Wahlkampf ist inhaltlich profillos. Frau Merkel hat ihre Kampagne nämlich vorrangig auf sich selbst zugeschnitten. Damit konnten die Ministerpräsidenten der Union auf Landesebene natürlich nicht punkten.« Angela Merkel ließ sich dadurch jedoch nicht beeindrucken, sondern blieb bei ihrem Watte-Wahlkampfstil.

Dazu gehörte insbesondere auch ein freundschaftliches Verhältnis zu den Gewerkschaften. Dieses drohte gestört zu werden, als führende Wirtschaftsverbände, allen voran der Maschinenbau-Verband VDMA, in Erwartung einer bürgerlichen Koalitionsregierung vor der Bundestagswahl öffentlich für einen flexibleren und kalkulierbaren Kündigungsschutz warben. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sprang ihnen bei: »Eine ausreichende Flexibilität am Arbeitsmarkt ist eine wichtige Bedingung, um nach der Krise wieder schnell Beschäftigung in den Betrieben zu schaffen.« Angestrebt wurde ein Modell, wonach Arbeitgeber und Arbeitnehmer gesetzlich die Option erhalten sollten, anstelle des Kündigungsschutzes im Arbeitsvertrag gleich eine Abfindung für den Entlassungsfall festzuschreiben. Außerdem sollte der Kündigungsschutz erst für Betriebe ab 20 Mitarbeiter gelten.

Das sozialpolitische Lager in der Union war alarmiert. »Mit mir braucht keiner über Änderungen am Kündigungsschutz oder bei der Mitbestimmung zu reden«, sagte Ministerpräsident Jürgen Rüttgers dem Handelsblatt. Horst Seehofer betonte: »Fest steht, dass die Union in einer schwarz-gelben Koalition keine neoliberale Politik zulassen wird. Da bin ich kampferprobt.« Und Karl-Josef Laumann, NRW-Sozialminister (CDU), versicherte, Veränderungen am Kündigungsschutz werde es nicht geben: »Das kann sich die FDP von der Backe putzen. Das findet mit uns nicht statt.«

Zur Bestätigung solcher Zusagen empfing Angela Merkel im Bundeskanzleramt den Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Michael Sommer, und die Chefs der Einzelgewerkschaften. Es gab ein Mittagessen, Gespräche und ein Gruppenfoto. Die Kanzlerin lobte die Gewerkschaften für ihren Beitrag bei der Meisterung der Wirtschaftskrise: »Sie sind ein wesentlicher Teil der Erfolgsgeschichte unseres Konjunkturprogramms.« Die Arbeit der Betriebsräte habe dazu beigetragen, dass insbesondere die Kurzarbeit in den Betrieben angenommen wurde. Um aus der Krise heraus und zurück auf den »Wachstumspfad« zu gelangen, setzte sie weiterhin auf die Mitbestimmung und die Verantwortung der Gewerkschaften. Und dann sicherte sie ihnen zu, nicht am Kündigungsschutz rütteln zu wollen. »Wir hatten in einem Bundestagswahlkampf noch nie ein so entspanntes Verhältnis mit den DGB-Gewerkschaften wie in diesem«, kommentierte Karl-Josef Laumann (CDU) dieses Treffen. Der Bundestagswahl sah er deshalb mit Zuversicht entgegen.

Am Wahltag kam dann alles ganz anders. Mit unter 34 Prozent fuhr die Union mit dem auf Angela Merkel zugeschnittenen Wahlkampf ihr zweitschlechtestes Ergebnis in der Geschichte der Bundesrepublik ein. Ronald Pofalla, der verantwortliche Generalsekretär der CDU, war mit seiner Wahlkampfstrategie gescheitert. Auch die SPD gehörte zu den Verlierern. Sie verlor über 10 Punkte und landete bei nur 23 Prozent. Nur die Liberalen konnten jubeln. Mit nahezu 15 Prozent fuhr die FDP ein sensationelles Ergebnis ein. Dies reichte für die Bildung einer christlich-liberalen Koalition.

Die schwarz-gelbe Koalition

Über den Koalitionsvertrag wurden sich die Vertreter von Union und FDP schnell einig. Man vereinbarte, unter dem Motto »einfach, niedrig und gerecht« eine umfassende Steuerreform durchzuführen. Die kalte Progression sollte abgeschafft und die Unternehmensbesteuerung vereinfacht werden. Es wurden auch Erleichterungen beim Kündigungsschutz sowie eine marktorientierte Energiepolitik vereinbart, wozu insbesondere die Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke gehörte.

Es verbreitete sich aber schon bald der Eindruck, dass führende Kräfte in der Union gar nicht die Absicht hatten, die mit der FDP im Koalitionsvertrag getroffenen Vereinbarungen auch tatsächlich umzusetzen. Die arbeitsmarktpolitischen Vorhaben stießen im Sozialflügel der Union auf heftigen Widerstand, sodass Jürgen Rüttgers – auch mit Blick auf die NRW-Landtagswahl 2010 – beruhigen musste: »Schwarz-Gelb in Berlin wird keine Koalition der Zumutungen.« Maßgebliche Haushaltspolitiker der Union lehnten die Steuerreformvorhaben des Koalitionsvertrages ab, weil dafür angeblich die Mittel fehlten. Als Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) Ausgabenkürzungen als eine Möglichkeit der Gegenfinanzierung vorschlug, erntete er in der Fraktion geballten Unmut. Auch Angela Merkel lehnte Ausgabenkürzungen ab, weil sie eine Niederlage bei der Landtagswahl in NRW in jedem Fall vermeiden wollte.

Auf dem kleinen Parteitag Ende Oktober in Berlin, der über den Koalitionsvertrag zu beschließen hatte, wurde endgültig klar, dass schon die liberale Tendenz des Koalitionsvertrages vielen in der Parteiführung gegen den Strich ging. Dem Parteitag haftete deshalb ein fader Beigeschmack an. Die Delegierten sollten einem