8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

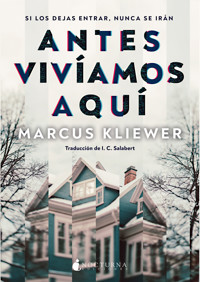

Una vez que entran, ya nunca se marchan. Parásitos se combina con La casa de hojas y Dark en este claustrofóbico debut, lleno de mensajes ocultos y que pronto adaptará Netflix, sobre una joven que ha comprado una casa con su novia y cuya vida da un vuelco cuando recibe la visita de una extraña familia. Eve y Charlie acaban de mudarse a un viejo caserón en un entorno boscoso y aislado. Un día, mientras Charlie está fuera, llaman a la puerta. Al otro lado hay un hombre con su familia; según dice, vivió allí de pequeño y le gustaría enseñarles la casa a sus hijos. Eve los deja pasar. Tan pronto como los desconocidos entran en la casa, empiezan a suceder cosas inexplicables. Y, a medida que pasa el tiempo, la familia no parece dispuesta a terminar la visita, ni siquiera cuando regresa Charlie. Poco a poco, Eve empieza a sentir que las cosas a su alrededor están cambiando. Hay algo muy raro en la casa y en esa familia... ¿O es todo producto de su imaginación?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Título original: We Used to Live Here

Spanish language translation copyright © 2025 by Nocturna

We Used to Live Here copyright © 2024 by Marcus Kliewer

All Rights Reserved

Published by arrangement with the original publisher,

Emily Bestler Books/Atria Books, an Imprint of Simon & Schuster, LLC

© de la traducción: Irina C. Salabert, 2025

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Medea, 4. 28037 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: septiembre de 2025

ISBN: 979-13-87690-23-6

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Para los lectores de la época de No Sleep

ANTES VIVÍAMOS AQUÍ

FORASTEROS

Llamaron al timbre sin previo aviso una gélida noche de viernes.

Los desconocidos que estaban en la puerta de Eve Palmer parecían bastante inofensivos. Sin embargo, Eve, siempre precavida, echó un vistazo por los listones de las persianas y se debatió sobre si abrir o no la puerta. Eran una familia de cinco, de clase media, envueltos en recios chaquetones de invierno. Los padres tendrían unos cuarenta y pocos años, supuso. Un tipo alto, de hombros anchos y con una mandíbula cuadrada. Una mujer menuda y rubia, con fríos ojos azules y el colgante de un crucifijo de plata. Entre los dos, tres niños alineados por altura: una niña, dos niños. En conjunto, parecían el tipo de prole que culminaría un sermón dominical con un almuerzo en Applebee’s. Eve estaba más que acostumbrada a la gente así.

Al concluir que no representaban una amenaza, abrió la puerta.

—Hola, señorita. —El padre sonrió—. Siento molestarla tan tarde. Es solo… que me crie en esta casa…

—Ah, eh, vaya —farfulló Eve.

—Pasábamos por aquí y hemos querido hacer una parada.

¿Esperaba que los invitara a entrar? Eso era lo último que le apetecía. Su novia, Charlie, llegaría a casa de un momento a otro; tenían planes para toda la velada: comer sobras de pollo y jugar al Scrabble bebiendo chupitos. Una familia de desconocidos deambulando por ahí no entraba precisamente en el orden del día…

—Mi padre creció aquí —declaró la hija con orgullo. Saltaba a la vista que era la más pequeña, a lo sumo de siete años. Agarraba un bolígrafo de un verde vívido y un cuaderno de Las pistas de Blue.

—Acaba de decírselo —resopló uno de los hermanos preadolescentes. Era alto para su edad, con los fríos ojos azules y el pelo rubio platino de su madre.

El padre ignoró el parloteo y continuó:

—Sé que esto es de lo más inesperado, pero esperaba poder hacer con los niños una visita rápida. Enseñarles dónde se crio su padre.

—¿Dentro de la casa? —titubeó Eve.

—Solo un vistazo —aseguró—. Si no le supone un problema. Necesitaríamos unos diez o quince minutos. Como máximo.

Eve miró más allá de él, sopesando la petición. En el bosque circundante reverberaban los crujidos y chasquidos mientras una suave brisa de montaña barría el jardín y le acariciaba la cara. Era una noche helada, con el tipo de frío que te penetra en la piel, permanece inactivo durante un rato y luego empieza a rasparte los huesos como las uñas una pizarra. El invierno se cernía ahí fuera, acechando en las sombras, pero aún no había caído la primera nevada.

Fue entonces cuando algo, o más bien la falta de algo, le llamó la atención. No había ningún vehículo. Nada junto al viejo cobertizo torcido en la linde del bosque. Nada junto al lecho donde la hierba helada se fundía con la grava. Miró hacia la entrada, larga y sinuosa. Nada. Aquello era bastante extraño, sobre todo teniendo en cuenta el frío y el hecho de que estaban en medio de la nada. Una imagen extraña le vino a la cabeza: la familia paseando de la mano entre los sombríos árboles.

—¿Dónde está su coche? —preguntó Eve.

—¿Hm?

—¿Su coche? —repitió—. No lo veo.

—Ah —dijo el padre—, en la carretera.

Eve parpadeó, indecisa.

—Intentamos subir —explicó—. Demasiado empinado, demasiado hielo. Así que optamos por venir andando.

—Ah, pues es un buen paseo.

«Casi cinco minutos a pie».

Mientras el padre respondía, algo más captó la atención de Eve: una mancha de tierra en su abrigo a cuadros. Su atención a menudo se distraía con detalles irrelevantes, sobre todo en momentos de estrés. Ella lo llamaba su «sentido arácnido defectuoso». Una mota aleatoria en el centro de una estancia atraía de pronto su atención. Un grifo que goteaba, goteaba y goteaba más fuerte que alguien hablando a su lado. Era difícil de explicar. Lo máximo que se le ocurría era: «Imagínate si de golpe, varias veces al día, cada una de las cosas que te rodean se volviera imposible de ignorar». Por descontado, las fiestas no eran lo suyo.

—¿Eso… le parece bien? —La voz del padre se coló en sus pensamientos.

Ella ladeó la cabeza. No había oído la pregunta.

—Es perfectamente comprensible —aclaró él— si prefiere que no echemos un vistazo. Sin agobios…

Eve soltó una risa forzada, de una sola sílaba.

—Ah, lo siento, no… estoy segura —tartamudeó—. Mi pareja y yo, eh, seguimos en plena mudanza y… necesito hacer una llamada para comprobarlo.

—No hay problema —contestó él.

Por supuesto, una persona equilibrada se habría limitado a negarse. Pero su necesidad autodestructiva de complacer a los demás era otra de las muchas idiosincrasias de Eve. Le daba un miedo abrumador decepcionar a cualquiera, incluso a completos desconocidos…, incluso a personas que le desagradaban. Con los años había ideado un truquillo para evitarlo. Para sus adentros lo llamaba su carta de «Voy a consultarlo con Charlie». Se había convertido en una especie de mantra para evitar conflictos. Nunca tendría que decirle que no a nadie si su novia lo hacía por ella. Al principio, Charlie no había tenido ningún problema en cortarle el rollo a la gente; de hecho, lo disfrutaba bastante. Sin embargo, al cabo de un tiempo, empezó a animarla a que se defendiera un poco más. «La exposición voluntaria es la mejor forma de superar el miedo», decía Charlie a menudo. Eve lo entendía y lo intentaba, pero…

—Vuelvo…, vuelvo enseguida.

Había empezado a cerrar la puerta cuando el padre dijo:

—Perdón, pero ¿le supondría un inconveniente que esperásemos en el recibidor? Hace bastante frío aquí fuera. —Eve abrió la boca y volvió a dudar—. Prometemos no prenderle fuego —bromeó.

Ella intentó sonreír.

—S-sí, claro.

—Gracias, en serio. Nos quedaremos junto a la puerta.

Hizo un gesto a su familia para que entraran y les indicó a los chicos que no tocasen nada. Eve observó cómo, uno a uno, los desconocidos entraban en su casa. La lejana alarma de su subconsciente sonó. Recordaba vagamente haber oído historias. Historias de extraños que se presentaban en las casas, afirmando que habían vivido allí y pidiendo echar un vistazo. Luego, cuando las confiadas víctimas habían bajado la guardia, empezaban los robos, las torturas, los asesinatos. Aunque… nunca había oído hablar de gente que hiciera eso mientras fingía ser una familia, con niños y todo, pero…

«Para todo hay una primera vez, ¿no?».

Algo que acechaba en el lugar más recóndito y oscuro de su mente intervino. Una voz casi audible que la acompañaba desde hacía aún más tiempo que su sentido arácnido defectuoso. Estaba tan familiarizada con ella, con la voz de «lo que pueda salir mal saldrá mal», que incluso le había dado una cara y un nombre: Mo. Hacía más de una década, un terapeuta bien intencionado había sugerido que personificar esa horrible voz la desarmaría. «Conviértela en algo inofensivo, algo familiar», dijo. Así que Eve se imaginó a su juguete favorito de la infancia, perdido ya hacía mucho tiempo, Mo.

Mo era un mono con ojos desorbitados y unos platillos. No el que pensaría la mayor parte de la gente, no el icónico Jolly Chimp. No, Mo era una imitación barata de ese juguete clásico. Su pelaje era blanquecino, no marrón oscuro. Y en vez del conocido chaleco amarillo y los pantalones de rayas rojas, Mo llevaba un mono hortera de fieltro azul y un sombrero de paja deshilachado y lleno de agujeros. El padre de Eve lo llamaba el chimpancé montañés.

Mientras que los platillos del Jolly Chimp eran de metal, los de Mo eran de plástico barato y quebradizo. Cuando lo encendían, hacían un ruido patéticamente sordo, como un intermitente roto: tac-tac, tac-tac, tac. Y cuando le daban un golpe en la cabeza, abría y cerraba la boca, la abría y cerraba, la abría y cerraba, dejando al descubierto un par de dientes enormes y encías de color rojo sangre. A la mayoría de la gente Mo le parecía espeluznante, pero de niña era su juguete favorito con diferencia. Tal vez fuera porque una parte de ella sentía pena por Mo, por los motes que todos le ponían. Fuera como fuese, su yo infantil no podía dormirse sin abrazarlo.

Y ahora, después de todos esos años, Mo, el chimpancé montañés de ojos desorbitados, constituía la eterna voz de su paranoia. Una paranoia que aumentó mientras la familia se apiñaba en el recibidor, agolpada en torno a la entrada.

«Si los dejas entrar —susurró Mo—, nunca se irán».

—Será solo un segundo —dijo Eve, ignorando el absurdo comentario de Mo. Entró en el salón, sacó el móvil y marcó el número de Charlie.

La señal sonó tres veces y luego…

—¿Sí?

—Hola, Charlie, te…

—Hola. Has llamado a Charlie. Deja un mensaje o no lo dejes.

Sonó un pitido.

Eve resopló. No era la primera vez que caía en aquel estúpido truco. Charlie llevaba sin cambiar el buzón de voz desde el instituto, mucho antes de que se conocieran. De todos modos, probablemente seguiría en la ciudad, comprando alcohol para esa noche. Seguro que llevaba el móvil en silencio. Eve tendría que disuadir a esa familia por su cuenta. Debería haberlo hecho desde el principio. ¿Por qué siempre postergaba esa clase de cosas? Aquello solo conseguía que todo fuera mucho más incómodo. A lo mejor podía mentir a la familia, decirles que Charlie se había negado, pero…

«La exposición voluntaria es la mejor forma de superar el miedo. —La voz de Charlie, un contrapeso racional a la de Mo, resonó en su cabeza—. Cuantos más límites pongas por tu cuenta, más fácil te resultará».

Charlie, o más bien la proyección que Eve tenía de ella, estaba en lo cierto. Con una determinación renovada, Eve regresó al recibidor. Pero cuando el padre levantó la vista, esperanzado, vaciló y sacó la carta de Charlie:

—Eh, hm, mi novia dice que esta noche no…

Para su leve sorpresa, nadie reaccionó a la palabra «novia». Ni siquiera pestañearon. Casi se esperaba que la madre con el colgante del crucifijo ahogara un grito y tapara los oídos de sus hijos, pero ni siquiera cambió el peso de un pie a otro.

—Lo siento —añadió—. Es solo que, eh, todavía tenemos mucho que…

—No se hable más. —El padre levantó las manos en un pequeño gesto de rendición—. Ha sido una parada de última hora. —Metió la mano en el bolsillo de su chaquetón y sacó una tarjeta de visita—. Mi correo electrónico está ahí. —Se la entregó—. Si está abierta a la idea, envíeme un mensaje. Podemos organizar algo con antelación la próxima vez que estemos en la ciudad, pero, por supuesto, no hay ningún compromiso.

Eve estudió la tarjeta. En una tipografía de un verde desvaído se leía: LABORATORIO FOTOGRÁFICO DE FAUST. Debajo, el logo de un árbol pequeño, con una mitad cubierta de hojas y la otra, de ramas larguiruchas.

Dio un paso atrás.

—Deberíamos volver a pasar por aquí en uno o dos años. Pero insisto: sin presión.

—Lo siento —dijo Eve—. Es solo que no es el mejor momento. Lo siento.

El padre negó con la cabeza.

—No hay necesidad de disculparse. Nosotros somos los tipos raros que se han presentado sin previo aviso. —Se volvió hacia su familia—. Bueno, panda, vámonos. —Abrió la puerta y les indicó que salieran al porche.

La madre parecía aliviada. Y los dos chicos ni siquiera estaban prestando mucha atención. Pero la hija… Su cara irradiaba cada vez más tristeza, como si la hubieran rechazado en las puertas de Disneyland. Mientras el resto de la familia salía, ella se quedó ahí plantada, remoloneando junto al umbral y mirando la vieja casa con sus grandes ojos verdes rebosantes de añoranza.

—Jenny —la llamó la madre.

Tras una última ojeada alrededor, la hija se apresuró a acompañarlos. Eve se quedó bajo el dintel, contemplando cómo se alejaban. Con cada paso que daban, sentía una creciente sensación de culpa. Culpa por usar la carta de Charlie, culpa por postergar las cosas, culpa por sentirse… culpable.

—Esperen —gritó, casi por reflejo. El padre se detuvo en seco y volvió la vista por encima del hombro. Eve se aclaró la garganta—. ¿Quince minutos?

Él asintió con la cabeza.

—Como máximo.

DOC_A01_PROPIEDAD

Descripción: Anuncio inmobiliario del 3709 de Heritage Lane. Transcrito de la página www.seeking-home.net, ya inactiva.

Nota: Se cree que el banco [tachado] era el propietario de la casa en el momento de la publicación.

El hogar es nuestro santuario. Haz que este sea

el tuyo.

Un camino sinuoso te conduce a través de un bosque tranquilo. No sabes qué esperar, pero la calma de aquí es relajante y el aire fresco de la montaña, saludable. Al doblar la última curva, la casa aparece a la vista poco a poco y…

… ¡por fin, tu búsqueda ha terminado!

Es todo lo que esperabas y mucho más. Ubicado en una parcela privada de más de 2 hectáreas, el 3709 de Heritage Lane es una oportunidad única en la vida. 4 habitaciones + 2,5 baños en más de 250 metros cuadrados de arquitectura victoriana atemporal (sin contar el sótano inacabado). Imagínate relajándote en el precioso porche que rodea la casa, contemplando las magníficas vistas de las montañas. O recostándote frente a la chimenea de ladrillo junto a un ser querido. Es una propiedad con la sabiduría de lo ancestral y la vivacidad para adaptarse a los tiempos cambiantes. ¿Y el terreno en sí?

Con más de 2 hectáreas que explorar en un bosque pluvial del noroeste del Pacífico, simboliza el máximo exponente de la vida en la montaña. Fíjate en la laguna natural en la esquina suroeste, ideal para patinar sobre hielo en invierno, o en la cascada en el extremo norte. ¿Te apetece una excursión más larga? En los alrededores, por toda la montaña de Kettle Creek, se extienden caminos en los que practicar senderismo. (Con muchos lugares cercanos donde cazar, pescar, montar en bici y esquiar a campo traviesa, esta adquisición también tendría un valor añadido para anfitriones de Airbnb e inversores inmobiliarios).

Y descuida, la civilización está más cerca de lo que crees. En este refugio tranquilo no se sacrifica la comunicación. Está a solo 30 minutos en coche del municipio de Yale y a una excursión espectacular de 1 hora y 45 minutos* hasta la ciudad propiamente dicha. Ya no tendrás que elegir entre la diversión del centro y la serenidad de la naturaleza. ¡Retírate del mundo en tu propio destino vacacional, apto para todo el año, o conviértelo en tu hogar!

NOTA: La casa está lista para ser habitada**, pero también es una oportunidad fantástica para someterla a una renovación creativa o incluso a la demolición. ¡Imagina lo que podrías construir desde cero!

*Con buen estado del tráfico/clima

**Inspección de la casa pendiente

...- .. . .--- ---

NOSTALGIA

Eve se quedó al pie de la escalera, presenciando cómo la familia se quitaba los abrigos. El padre abrió el armario ropero sin mirarlo, un movimiento que confirmó que lo había hecho muchas veces. Fue un gesto sutil, pero que la tranquilizó un poco. «Al menos no es mentira que se crio aquí». Los niños fueron entregándole uno a uno sus chaquetas.

Mientras tanto, la madre esperaba en la entrada escudriñando los suelos llenos de suciedad, las paredes dañadas por el agua, las pilas de trastos. No parecía impresionada. Eve se mordió la lengua, luchando contra el impulso de justificar el desorden, de soltar algo del estilo de «Acabamos de mudarnos» o «Tendría que haber visto la mala pinta que tenía hace un mes». Ambas cosas habrían sido ciertas.

Y en su defensa, el cursi anuncio inmobiliario había exagerado un poco el estado de «lista para ser habitada». El primer día, el sitio estaba tan lleno de trastos como para inspirar vergüenza incluso a un acaparador compulsivo. Charlie y ella habían sacado la mayor parte, pero todavía quedaban restos. Y el polvo lo recubría todo: las paredes, el suelo y el techo. En lo que concernía al mantenimiento, era obvio que el banco había respetado el mínimo indispensable: lo suficiente para mantener el lugar en pie, y hasta eso era discutible.

Sin embargo, como todas las casas ni por asomo embrujadas en medio de la nada, estaba a la venta por un precio ridículo. Necesitaba mano de obra, pero a eso se dedicaban Eve y Charlie: a restaurar casas viejas y ganar dinero vendiéndolas. Por lo general, un proyecto les requeriría de tres a seis meses, pero ahí, con tanto trabajo, precisarían de al menos un año… y más si lo demolieran. En circunstancias normales, habrían calculado todo eso antes de comprar la finca, pero es que realmente el trato era demasiado bueno para dejarlo pasar. Además, ya solo el terreno valdría mucho más dentro de un año.

Aun así, Eve no había estado muy por la labor de dar el paso. Solían embarcarse en proyectos por la Costa Este, más cerca de sus amigos y de la familia. Pero el 3709 de Heritage Lane estaba muy lejos, hacia el noroeste del Pacífico, en el interior de Oregón. Claro, el paisaje era bonito, pero el aislamiento, incluso para una introvertida como Eve, resultaba excesivo. Antes de firmar los papeles, le mencionó sus preocupaciones a Charlie: «¿Y si pasa algo allí? ¿El hospital más próximo no queda a unas dos horas?».

Charlie reconoció que eso a ella también le preocupaba, pero como la última propiedad no iba demasiado bien, la situación era complicada. «No quiero asustarte, pero financieramente hablando —Charlie hizo una pausa— digamos que estamos intentando mantenernos a flote».

Genial. Una metáfora del ahogamiento. Eve ya se imaginaba el vacío infinito que había debajo, la mano de la ruina financiera emergiendo del negro azulado, rodeándole el tobillo con sus dedos nudosos, arrastrándola hasta las profundidades y…

—Soy Thomas, por cierto. —En el presente, el padre le tendió una mano.

—… Eve —respondió ella, todavía medio sumida en sus reflexiones. Se estrecharon la mano. Como cabía esperar, él la daba con firmeza.

Thomas retrocedió un paso y le hizo un gesto a su esposa.

—Ella es Paige.

Paige le ofreció una sonrisa tenue.

—Encantada de conocerte.

—Igualmente —dijo Eve.

Thomas señaló a su hija.

—Ella es Jenny, la Inquisidora. —Jenny hizo una pequeña reverencia que Eve no pudo resistirse a devolverle. Thomas continuó—: A los chicos puedes llamarlos Latazo Uno y Latazo Dos. O, si de verdad te importa, Newton y Kai. —Señaló al rubio alto—. Kai es el capullo creído.

Paige se enfureció.

—Mejor no usar esa palabra.

Thomas la miró por encima del hombro.

—¿«Capullo»?

Su mirada fulminante bien podría haberlo pulverizado.

—Ajá.

—¿Qué significa eso? —intervino Jenny con el cuaderno de Las pistas de Blue en ristre.

Ya lo había anotado con letras grandes, aunque escrito así: CAPUYO.

—Táchalo. —Thomas ahogó una risa—. Es una palabrota. Táchala.

Jenny frunció el ceño arrugando la nariz al mismo tiempo, una expresión que aún no dominaba del todo.

—¿Por qué?

Thomas se inclinó hacia delante, le quitó el bolígrafo y la tachó él mismo.

—Lo entenderás cuando seas mayor.

Kai, con las manos embutidas en los bolsillos de una sudadera de los Portland Winterhawks, puso sus fríos ojos azules en blanco. Una expresión que no hizo sino confirmar la broma de su padre. Eve no podía quitarse de la cabeza lo mucho que el crío le recordaba a un príncipe pomposo. En cierta manera, Kai parecía creído y aburrido al mismo tiempo, como si lo hubieran arrastrado al cumpleaños del pringado de la clase. Sí, estaba mal juzgar a un niño por su cara, pero…

El otro chico dio un golpecito en el suelo con el pie, un movimiento nervioso y espasmódico. Con el pelo rojo, gafas redondas y ojos color avellana, era, en casi todos los sentidos, lo opuesto a su hermano. Pecoso, pequeño e inquieto, parecía estresado a pesar de su corta edad. Neurótico. Era algo inherente a su postura, encorvada de una forma generalmente limitada a los oficinistas de mediana edad. Se lo veía fuera de lugar entre los demás, como si fuese un niño cualquiera que habían recogido en un arcén. Aun así, su aire de «todo esto me estresa» hacía que fuera el miembro de la familia con el que resultaba más fácil identificarse. Quién lo iba a decir.

Mientras el padre echaba un vistazo alrededor, una lenta incomodidad se instaló en el ambiente, uno de esos silencios en los que nadie sabe qué decir o hacer. Se prolongó durante tres, cuatro, cinco segundos hasta que Thomas se aclaró la garganta y señaló hacia arriba.

—Antes ahí había una lámpara de araña. —Todos alargaron el cuello. El techo abovedado estaba desnudo, salvo por una cadena de bronce que colgaba del centro—. Fue mi padre quien la instaló. Estaba totalmente hecha de astas de ciervo. —Miró a Eve—. ¿Seguía ahí cuando os mudasteis?

Ella negó con la cabeza. Técnicamente, era cierto. El espeluznante candelabro de astas no seguía ahí cuando se mudaron; se encontraba en el salón, sepultado bajo un montón de desorden. La semana pasada, Charlie lo había vendido en Craigslist.

Thomas estudió a Eve con una expresión que sugería que sabía que estaba mintiendo y le daba igual.

—Mi padre mató a todos los bichos de la araña —comentó con un suspiro—. Más de dos docenas de ciervos.

—Anda —murmuró Eve—. Impresionante.

Thomas se frotó la mandíbula.

—Es una forma de decirlo.

Al mirarlo ahora, Eve se dio cuenta de que era algo mayor de lo que había pensado al principio. Bajo esa luz más intensa, las marcas del tiempo resultaban más visibles en su rostro. Los surcos grabados en la piel. Los rastros de pelo gris que le salpicaban las sienes. Pero, más que por cualquier indicio físico, lo notaba en sus ojos. Una carga agotadora de ese conocimiento oculto que solo llega con la edad. El tipo de ojos que han visto demasiados ataúdes yendo bajo tierra.

Empezó a decirle algo a su familia y miró por encima del hombro. Ahora Eve vio una constelación de cicatrices de viruela en su mejilla izquierda, reflejadas por la luz de arriba. Manchas rosadas. Unas cuantas más en su cuello. Tan sutiles que podrían confundirse con meras imperfecciones. Eve no era una experta, pero podrían ser quemaduras curadas.

Pese a todo eso, o quizás debido a ello, podría haber pasado por una estrella del cine clásico de Hollywood. Con sus hombros anchos y su sonrisa con hoyuelos, Eve se lo imaginaba en el papel protagonista, encendiéndole un cigarrillo a la femme fatale mientras ella entraba en su despacho. Un rollo a lo Cary Grant.

Un gimoteo estridente captó la atención de todos. Era la perra de Eve, sentada en lo alto de las escaleras y mirando a través de la barandilla, cautelosa.

Jenny señaló hacia arriba.

—Es un perro.

—Sí, en efecto —confirmó Thomas, reprimiendo otra risa. Se volvió hacia Eve—. ¿De qué raza es?

Eve se encogió de hombros.

—Border collie —contestó— y mezcla de muchas otras.

—Gran raza —dijo Thomas—. De joven tuve un labrador chocolate.

La hija intervino de nuevo, casi gritando:

—¿Cómo se llama?

—¿La perra?

—Síp —respondió, alargando la sílaba con la consonante oclusiva. Tenía el cuaderno y el bolígrafo listos, como una reportera ansiosa y preparada para obtener la última primicia.

Eve le sonrió.

—Shylo.

—¿Cómo se escribe? —Una vez más, estaba casi gritando.

—Jenny —intervino Paige—, está aquí mismo. No necesitas gritar.

—¿Cómo se escribe? —repitió en voz solo un pelín más baja.

—Shylo —respondió Eve—. S-H-Y-L-O.

Con su bolígrafo verde, Jenny lo garabateó mientras asentía con la cabeza. Shylo se escabulló y se perdió de vista escaleras arriba.

—Los desconocidos le dan un poco de miedo, pero es completamente inofensiva —aclaró Eve.

—Shylo es tímida —concluyó la hija.

Eve asintió. La perra, al igual que ella, nunca se fiaba de los desconocidos y por una buena razón. Unos cuatro años antes, Eve la había encontrado acurrucada detrás de una gasolinera en la autopista, abandonada y casi muerta de frío.

Una perrita mestiza con el pelo negro y una mancha blanca en el pecho. Sobre el ojo izquierdo tenía una forma de diamante blanca e irregular. Sus grandes orejas puntiagudas no se le habían llegado a formar del todo: la derecha se le quedaba recta y la izquierda se le inclinaba hacia delante en un ángulo extraño. Sus ojos eran de diferentes colores: uno azul pálido, el otro marrón oscuro. El nombre técnico era heterocromía. A Charlie le pasaba lo mismo. «Ojos de bruja», los llamaba. Al parecer, algunas ramas de la Iglesia consideraban los ojos desiguales fruto de una maldición. Como dijo una vez Charlie: «¿Que no entiendes algo? Brujería».

Después de que Eve trajera a casa a la pobre perra, tardó semanas en ganarse su confianza. Durante mucho tiempo, Eve fue la única persona con la que Shylo se sintió segura. Nadie más, ni siquiera Charlie, podía acercarse al animal sin que temblara de miedo. Era como si tuviera una reserva limitada de confianza y se la hubiera dado toda a Eve.

Pero Charlie estaba decidida. Ponía una golosina en el suelo, retrocedía diez pasos y dejaba que Shylo la cogiera. En cada ocasión, centímetro a centímetro, iba reduciendo la distancia. Pasaron meses, pero al final Shylo toleró que Charlie se plantara a dos metros, a un metro, a medio metro. Unas semanas más y Charlie incluso pudo rascarle detrás de las orejas. Ahora, cuatro años después, tanto Eve como Charlie eran las únicas personas del mundo en las que la perra confiaba.

Thomas se acercó a la escalera.

—Esto también lo puso mi padre —dijo, pasando una mano por una barandilla de roble barnizado.

Jenny lo siguió, tomando notas cada vez que hablaba. Era obvio que ponía a su padre en un pedestal, que lo consideraba un superhéroe. Eve conocía esa mirada.

Thomas escrutó el polvo de sus dedos.

—Así que ¿estáis arreglando la casa?

—Sí, eh, ese es el plan. —No tuvo el valor de decirle que estaban planteándose demolerla. Al fin y al cabo, era su hogar de la infancia. Eso y que casi parecía inmoral destruir algo tan histórico; pero la inspección había revelado problemas con los cimientos, daños por la humedad en las vigas y un sinfín de dificultades. A veces era más fácil tirarlo todo abajo y empezar de cero.

—Pues será una gran renovación —respondió Thomas—. Por si os interesa, puede que todavía tenga unos cuantos planos antiguos guardados por algún sitio.

—Sí, eso…, eso sería genial.

A ella le interesaba, aunque solo fuera porque el banco había perdido la mayoría de los registros originales. Al parecer, unas décadas antes se había producido un incendio en el ayuntamiento. Casi todo lo relacionado con la casa, desde su origen hasta la sucesión de propietarios, era un misterio. El banco lo denominaba «anomalía en título de propiedad».

—Ya tienes mi tarjeta —le dijo él—, mándame un correo electrónico cuando quieras; te los enviaré escaneados.

Thomas se sacó del bolsillo trasero una cajita rectangular blanca. La abrió con el pulgar y la agitó sobre la palma de la mano. Cayeron dos o tres pastillas de menta. En un movimiento rápido, se las tragó todas y volvió a guardarse la caja en el bolsillo.

«Eso no eran pastillas de menta», comentó Mo, la sempiterna voz de su paranoia. Por una vez, el chimpancé montañés podría tener razón. Eve solo las había vislumbrado un momento y esa vaga impresión ya se estaba desvaneciendo. Pero lo que Thomas acababa de tomarse tenía el tono naranja claro de un fármaco. Estaba bastante segura de haber visto incluso muescas divisorias en las pastillas. Tal vez ansiolíticos. ¿Seroquel? Fuera como fuese, ella no era quién para juzgar; antes también tomaba ISRS. Aunque nunca había fingido que fueran caramelos de menta.

Jenny, con la vista fija en su padre, le dio tres tirones cortos en la camisa. Cuando él bajó la mirada, extendió la mano y pestañeó con sus grandes ojos verdes. Thomas negó con la cabeza.

—Esto no son caramelos —dijo—. Pican, no son para niños.

Tras apartar la mano con la que Jenny lo agarraba, dio unos pasos adelante y miró abajo.

—Vaya, menudo cambio. —Paseó la vista por el suelo de madera—. Antes era de baldosas blancas y negras, como una cafetería. —Lo golpeó con el talón—. La madera es mucho más apropiada. —Se puso en cuclillas y tamborileó los nudillos contra los listones—. Anda, es increíble —reflexionó, casi para sí mismo. Hizo señas a su familia para que se acercaran—. Mirad esto.

Jenny y el chico pelirrojo (¿Newton?) fueron los únicos que se le acercaron. Paige y Kai casi parecían estar a punto de irse. Thomas, con dos de sus hijos situados detrás de su hombro, señaló el suelo.

—Justo ahí —dijo—. Debajo, entre los listones, se ven las baldosas antiguas.

Eve entrecerró los ojos, se inclinó y efectivamente, si mirabas desde el ángulo correcto, podías ver una franja del suelo antiguo, cubierto durante mucho tiempo. Baldosas blancas y negras. Thomas empezó a levantarse, pero paró en seco cuando sus ojos se posaron en otra cosa: una moldura de techo blanca en la base de la pared. Estaba esculpida con diseños intrincados: formas abstractas de flores y caballos. Los patrones florales eran bastante bonitos, pero los caballos, cuando te acercabas, tenían líneas irregulares, las proporciones no eran las correctas.

—Eso lo talló mi madre —comentó Thomas, pasando la mano por encima—. Tardó casi medio año en acabar las de toda la casa. —Miró a Eve como esperando una respuesta.

—Hala… —dijo Eve—, menuda trabajera, aunque es… muy bonito.

Thomas respiró por la nariz sin tragarse el cumplido.

—No os sintáis mal si las arrancáis. —Desvió la vista a algo que había bajo el pasamanos—. Ah, sí, ya me olvidaba de eso…

Eve se agachó para verlo. Ahí habían tallado un símbolo extraño. Un círculo, atravesado por líneas que se cruzaban con longitudes variables, todas unidas en el centro. Era enigmático, como una especie de glifo antiguo.

—Los hizo mi hermana —explicó Thomas—. Encontraréis más diseminados por la casa, si es que no lo habéis hecho ya. Siempre escondía mensajitos por todas partes. Menuda imaginación tenía…

«Es la marca de un culto a la muerte —intervino Mo, el mono de los platillos—. Esta familia forma parte de una secta demoniaca y han vuelto para concluir alguna especie de ritual y…».

Eve ignoró esa oleada de paranoia absurda.

Thomas suspiró, con los ojos todavía fijos en el símbolo, y se dirigió a sus hijos:

—Vuestra tía dijo que esto espantaba la mala suerte. El abuelo respondió que parecía una blasfemia. —Miró a Jenny y le indicó—: Dame. —Le tendió la mano.

Ansiosa, ella le pasó el cuaderno y el bolígrafo. Thomas buscó una página en blanco y la presionó contra la parte inferior del pasamanos. Trazó el símbolo. Entretanto, Jenny lo contemplaba con los ojos muy abiertos, fascinada. Cuando terminó, se lo devolvió.

—Ahí tienes —comentó—. Siete años de buena suerte. Eso o te convertirás en una bruja.

—Thomas. —Paige frunció el ceño.

—Ah —murmuró él—. Que las brujas son malas.

Paige le echó otra mirada de desaprobación. Una mirada que a Eve le recordó la vez que sus padres descubrieron que había estado jugando con una ouija en una fiesta de pijamas. Uno no podía correr riesgos con los demonios.

—Bueno —Thomas se puso de pie—, ¿te importa si subimos?

◊

Eve acompañó a la familia por el pasillo de la segunda planta. Ahora sentía algo de curiosidad por escuchar las anécdotas de Thomas. Shylo también iba siguiéndolos, aunque a una distancia segura. Peligro: desconocidos.

—Antes este cuarto tenía el papel pintado de color azul —dijo Thomas, señalando una habitación de invitados con las paredes verdes—. Mamá pintaba todos sus cuadros aquí…

—La abuela —lo corrigió Paige.

Por un momento, Thomas la miró fijamente; luego se dio la vuelta.

—Vuestra abuela pintaba sus cuadros aquí.

—¿La abuela era pintora? —preguntó Jenny.

Thomas ladeó la cabeza.

—Yo no la llamaría pintora, pero tenía la afición de pintar.

—¿Qué es eso?

—¿Una afición?

—Sí.

—Es algo que haces para entretenerte, como cuando yo toco la guitarra.

Una vez más, Jenny lo anotó en su cuaderno.

Thomas se encaminó hacia la siguiente habitación con todos pisándole los talones. Empujó una pesada puerta de roble, que dejó a la vista un estudio alargado y rectangular. A ambos lados se alineaban estanterías vacías. En la otra punta había una pequeña vidriera. Representaba un manzano retorcido y con colores vibrantes. Hojas de un verde oscuro, manzanas de un rojo sangre. Daba al bosque situado tras la casa, una vista claustrofóbica: los pinos se hallaban tan cerca que daba la impresión de que te estaban espiando.

—Este era el estudio de vuestro abuelo —indicó Thomas—. Se pasaba horas trabajando aquí.

—¿Trabajando en una afición? —quiso saber Jenny.

Thomas negó con la cabeza y la miró.

—Al abuelo no le gustaban las aficiones.

Esa simple declaración le evocó a Eve una imagen vívida. Un hombre enjuto con el pelo gris, barba puntiaguda y ojos cansados que nunca dormían. Un hombre que no disfrutaba de la vida y se aseguraba de que los demás siguieran su ejemplo. La némesis de la diversión.

Justo en ese momento vio algo por el rabillo del ojo. Los dos chicos estaban plantados en el pasillo, uno frente al otro, taladrándose con los ojos en una especie de duelo de miradas. Sin previo aviso, Kai le dio una bofetada a Newton con un PAF percutor. El impacto dejó una marca muy roja en su pálida mejilla. «Supongo que Newton ha perdido».

—Chicos —espetó Paige, y ambos se pusieron firmes. Les hizo un gesto para que se acercaran—. No os separéis de la familia.

Ambos se apresuraron a reunirse con el grupo. Mientras se escondía de sus padres, Newton se frotó la mejilla roja. Kai lo miró, le dedicó una sonrisa zalamera y le alborotó el pelo. Newton no hizo nada para defenderse; se limitó a quedarse quieto con aspecto cada vez más derrotado. Pobrecillo.

—Esa ventana. —Thomas señaló la vidriera—. No… recuerdo que estuviera en este cuarto. —Se frotó las sienes—. Creía que estaba en la parte delantera de la casa. —Al cabo de un instante de silencio, añadió—: Es curioso… cómo pueden cambiar los recuerdos. —Con su familia a la zaga, se dio la vuelta y continuó por el pasillo. Entonces paró en seco, echó una ojeada por encima del hombro y enarcó una ceja. Se quedó mirando el papel pintado amarillo, perplejo—. ¿Qué ha pasado con el montaplatos? —Miró a Eve.

—¿Hm?

—Aquí había un montaplatos —dijo, apoyando la palma de la mano contra la pared—. Llegaba hasta el sótano. —Empezó a deslizar la mano hacia abajo.

—Ah —respondió Eve—, pues a saber.

Sus dedos se toparon con algo. Algo debajo del papel pintado. Entrecerró los ojos y se acercó más: era un bulto ovalado. ¿Una manivela?

—Anda —caviló—. Parece que alguien lo ha tapado.

Eve detectó en su voz un levísimo indicio de incomodidad. Un timbre tembloroso que provenía de lo más profundo de su ser, tan sutil que podría habérselo imaginado.

Jenny, todavía de pie al lado de Thomas, intervino con otro:

—¿Qué es eso?

Él retrocedió un paso y la miró.

—¿Un montaplatos?

—Sí.

—Es como un ascensor en miniatura —explicó—. Lo usábamos para la colada, herramientas, alimentos… Si alguien se ponía malo, podías mandarle comida sin acercarte.

—¿Por qué?

—Si te acercabas —aclaró Thomas—, tú también podías ponerte malo.

Jenny lo anotó.

—¿Por qué se llama así?1

Thomas se encogió de hombros.

—No lo sé.

Eve, casi para sí misma, dijo:

—Porque es un camarero que no habla… —Todos la miraron. Un poco cohibida, explicó—: Entrega la comida como un camarero y…

—¿Es estúpido? —intervino Kai.

Eve negó con la cabeza.

—En inglés, dumb antes significaba «mudo». «Incapaz de hablar». Es un camarero silencioso. —Eso lo había aprendido de Charlie. Su pareja era una enciclopedia andante de datos desconocidos

—Vaya —contestó Thomas—. Qué… interesante.

Jenny terminó de escribir y luego se volvió hacia Eve.

—Gracias, Emma —dijo.

Thomas arqueó una ceja.

—Se llama Eve, ¿no?

Ella asintió.

—Sí, no pasa nada. —Si él no lo hubiera mencionado, Eve lo habría dejado correr y habría adoptado el nombre de «Emma» durante el resto de la visita familiar.

—En fin. —Thomas continuó por el pasillo hasta que se detuvo ante una cuerda blanca que colgaba a poca altura del techo. Una cuerda para desplegar la escalera de la trampilla que iba al desván. La sopló con una bocanada rápida, como para apagar la vela de una tarta de cumpleaños. Se balanceó de un lado a otro como un metrónomo—. Esto lleva al desván —dijo—, pero una vez que has visto un desván, ya los has visto todos.

En los dos meses que llevaban ahí, Eve no había puesto el pie ahí ni siquiera para echar un vistazo. No le entusiasmaban los lugares oscuros, ni tampoco el olor a humedad ni las telarañas.

Thomas dobló la esquina y redujo el ritmo hasta que volvió a detenerse. Allí había un último recoveco. Se extendía alrededor de un metro y medio hasta desembocar en una sencilla puerta blanca. La observó como si fuera un cuadro teñido de melancolía. Dudoso, dio un paso adelante y fue a coger el picaporte.

—Esta era la habitación de vuestra tía Alison. —Su mano agarró el pomo de la puerta, permaneció quieta y luego se apartó.

Al notar que aquel momento era muy personal, Eve se aclaró la garganta.

—Bueno —dijo—, no duden en continuar con el paseo. —Llegados a ese punto, ya había decidido que no era probable que fuesen a desvalijarles la casa—. Si necesitan algo, estoy abajo —añadió.

Thomas le sonrió, agradecido.

◊

Eve retomó la tarea de la que se estaba ocupando antes: arrancar los clavos oxidados que había sobre la chimenea del salón. Los clavos se habían usado para sujetar marcos de fotos, a juzgar por los rectángulos descoloridos en la pared. Pero los habían puesto descentrados, todos un poco demasiado a la derecha. Casi había terminado cuando, detrás de ella, Shylo soltó un quejido. Eve miró hacia atrás. La perra estaba erguida en medio de la estancia, rígida, con las orejas levantadas y la vista fija en una puerta cerrada. La puerta del sótano.

—¿Shylo…?

No reaccionó.

A Eve los sótanos le gustaban todavía menos que los desvanes. Allí solo había estado una vez, e incluso entonces se limitó a bajar las escaleras y echar un vistazo alrededor. Era más o menos lo que se esperaba, una estrecha sucesión de pasillos inconclusos, recovecos y techos bajos. Bastante común en las casas así de antiguas.

Cuando era niña, gracias a una imaginación hiperactiva, estaba medio convencida de que algo maligno residía en todos y cada uno de los sótanos. Tenía pesadillas con eso. El terror sin nombre. Siempre acechando a escondidas, silencioso y sin cara, y tan horrible que ni siquiera podía describirlo. Daba igual en qué sótano o en qué casa estuviera, siempre tenía la misma sensación. Como si ese terror indescriptible pudiera dividirse y multiplicarse a lo largo de todos los sótanos del mundo.

Por suerte, esa ansiedad infantil se había mitigado con el tiempo, como un juguete abandonado y descolorido bajo el sol de un desierto. Sin embargo, al igual que con todos los monstruos de la infancia, otros terrores mundanos —y posiblemente peores— de la edad adulta la habían reemplazado: deudas de tarjetas de crédito, accidentes de coche, funerales. Cosas que a veces hacían que Eve pensara en sus demonios imaginarios con una nostalgia de color de rosa.

Y a pesar de todos los años transcurridos, su persistente aversión a los sótanos seguía ahí, junto con un remanente específico de miedo infantil a subir las escaleras del sótano. Hasta el día de hoy, cada vez que subía y salía de un sótano, recordaba al ser sin nombre que se escondía en las profundidades de recuerdos medio olvidados. Tenía la molesta convicción de que la estaba siguiendo, unos escalofríos firmes que se intensificaban con cada paso que daba. Casi podía sentirlo, oírlo precipitándose hacia ella desde la oscuridad de abajo, respirando muy cerca, lleno de malas intenciones.

En parte aún tenía que oponerse al impulso de marcharse a toda velocidad, de huir de esa nada imaginaria. Por supuesto, el 99,8% del tiempo podía subir las escaleras del sótano a un ritmo lento y comedido como cualquier adulto razonable. Pero, cada vez que salía de las sombras, no podía resistir la compulsión de mirar abajo para confirmar lo que ya sabía: que ahí no había nada.

La perra seguía gimoteando mientras el resplandor anaranjado del fuego danzaba sobre su pelaje negro.

—¿Shylo? —intentó llamarla de nuevo.

Pero Shylo no volvió la vista; seguía mirando la puerta del sótano. Eve dejó el martillo y se acercó. Se arrodilló y rascó a la perra detrás de las orejas. Shylo temblaba, una vibración nerviosa bajo su mano.

Eve se inclinó para aproximarse más.

—¿Qué pasa, chica? —La mirada de Shylo se desvió hacia arriba, como si estuviera siguiendo un objeto que se elevaba despacio: no había nada allí, solo la puerta del sótano—. ¿Shylo? —repitió, todavía sin obtener ninguna reacción.

La perra se quedó petrificada, con los ojos fijos en el espacio vacío.

Inquieta, Eve se incorporó, se acercó y sacó el llavero. Sin pararse a pensar, cerró la puerta y…

Por fin lo vio. Un punto negro trepando por el marco. Entrecerró los ojos. Era solo una hormiga común. Suspiró con alivio, avergonzada; a Shylo, por increíble que parezca, no le gustaban nada los bichos. La hormiga se deslizó por la rendija de la puerta y la postura tensa de la perra se relajó. Eve negó con la cabeza.

—Shylo —dijo—, no me des estos sustos.

El animal alzó la vista y parpadeó con sus ojos desiguales, desconcertado. Eve no pudo evitar sonreír. Se agachó, volvió a rascar a Shylo detrás de la oreja y retomó el trabajo.

Justo cuando estaba arrancando el último clavo, la familia entró en la sala. Thomas señaló la chimenea.

—Está tal y como la recuerdo —comentó—. En invierno siempre la encendíamos por la noche. —Se dio la vuelta, fue hacia la puerta del sótano y puso una mano en el marco—. Vuestros abuelos marcaban aquí lo que medíamos. —Deslizó la palma de la mano sobre la superficie blanca y lisa—. Pero ahora está todo pintado. —Palpó el tirador: cerrado. Mirando hacia Eve, dijo—: ¿Te importa si damos un paseo por el sótano?

Ella dudó. Definitivamente, ya habían excedido el cuarto de hora que le habían prometido.

—Ah, eh, hay muchas herramientas tiradas por ahí —exageró—. Es un poco peligroso…

—A mí no me da miedo el peligro —intervino Jenny.

Eve forzó una sonrisa. Dejó el martillo sobre la mesa de café.

—Las luces tampoco funcionan todavía —dijo—. Hay un problema con el diferencial y…

—Por eso me he traído esto. —Jenny hizo clic con su bolígrafo verde dos veces. Irradió un círculo blanco de luz LED en el suelo. Lo agitó por todas partes, como un brujo maniaco empuñando una varita—. Brilla lo suficiente como para verlo desde Plutón…

—Jenny. —Thomas puso la mano sobre su pequeño hombro—. Eve preferiría que no fuéramos al sótano, ¿vale? —Abatida, Jenny asintió con la cabeza, apagó el bolígrafo y lo guardó. Thomas posó la vista en un reloj cercano—. Muy bien, panda —añadió—, salgamos de aquí, esta vez de verdad.

Jenny tiró de su camisa.

—Pero aún quedan sitios de la casa por explorar.

Thomas negó con la cabeza.

—Nos hemos quedado bastante más de lo que dijimos, jovencita.

Hizo un gesto a su familia para que se dirigieran al recibidor. Pero, cuando salieron, él se quedó atrás, con las manos en los bolsillos y los ojos todavía fijos en la puerta del sótano.

Eve entró en la cocina contigua y empezó a lavar platos que no necesitaban lavarse. Thomas la miró.

—Gracias por dejarnos echar un vistazo —dijo—. Ha significado mucho para mi familia.

Aparte de Jenny, no parecía que aquello significara nada para nadie, pero Eve se lo calló. Sin mirarlo, cogió un estropajo de aluminio y empezó a restregarlo contra una sartén impecable.

—No hay problema —contestó.

Thomas se acercó y echó una última ojeada a su alrededor.

—Debe de ser agradable, ¿eh?

—¿Hm? —Eve levantó la vista.

El hombre estaba plantado en el umbral, entre la cocina y el salón.

—Mudarse a un sitio nuevo, reformarlo, echar raíces.

—Ah, sí. —Eve le dedicó una sonrisa débil. Por supuesto, Charlie y ella ni siquiera estaban cerca de echar raíces, pero una vez más se lo calló. Ahora solo quería estar sola—. En fin, ha sido muy agradable conocerlos —dijo, insinuando con amabilidad que la conversación había concluido.

Sin embargo, veía de reojo a Thomas rondando inquieto, como si estuviera reuniendo el valor para preguntarle algo. «Por favor, no». Él miró hacia el recibidor, asegurándose de que su familia no fuera a oírlo. Se dio la vuelta y bajó la voz:

—Sé que acabáis de mudaros, pero… —hizo una pausa momentánea con reticencia, avergonzado— ¿alguna vez habéis notado algo…?

Un alboroto lo interrumpió.

—PARA —gritó uno de los chicos.

Thomas se dirigió al recibidor. Eve lo siguió. En la puerta, los dos críos estaban peleando mientras Paige intentaba que parasen. Al instante, Thomas se acercó y los separó.

—Ha empezado Newton —se quejó Kai, el alto.

—Cómo no… —Thomas se quedó callado y entonces giró la cabeza—. ¿Dónde está Jenny?

Todos miraron alrededor: la niña no se hallaba a la vista.

—Estaba…, estaba aquí —tartamudeó Paige.

—¡JENNY! —gritó Thomas con una estridencia autoritaria.

No hubo respuesta. Solo el tic, tic, tic de un reloj cercano.

—Jenny —lo intentó Paige a su vez.

No hubo suerte.

Thomas se frotó las sienes y se volvió hacia Eve.

—Cosas de nuestra hija pequeña —suspiró—. Le gusta esconderse.

—¿Esconderse?

—Jugar al escondite —explicó—. Pensamos que ya se le habría pasado, pero…

—¡Jennifer! —chilló Paige de fondo.

—Deberíamos poder encontrarla con bastante facilidad… —continuó Thomas—. Siento mucho todo esto.

—No…, no pasa nada —farfulló Eve.

Thomas se dio la vuelta y no se molestó en disimular la rabia que teñía su voz:

—Jenny, sal.

Mientras la familia se ponía a buscarla, Eve se acercó a la ventana junto a la puerta. Había empezado a nevar, la primera nevada del año. En circunstancias normales, la vista le habría producido una nostalgia reconfortante, pero aquella noche le resultó inquietante. ¿Dónde estaba Charlie? ¿Eran seguros los caminos? Comprobó la hora: 20:57. Solo veinte minutos de retraso. Aun así, fue a coger el móvil cuando…

A lo lejos, en el bosque, se encendió una luz. Eve se detuvo y entrecerró los ojos. Era un punto brillante de un azul claro, perdido en la negrura que se avecinaba; parecía estar yendo hacia ella. ¿Una linterna? ¿Quién iba a estar allí a esas horas y en especial con ese frío?

¿Jenny?