Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Arisverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

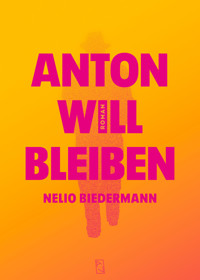

«Isaac Newton war ein Apfel auf den Kopf gefallen – ein Prozess von kaum einer Sekunde – und er war schlagartig auf den Weg in die Weltgeschichte geführt worden. Anders als Newton hatte Anton einen Plan, allzu schwierig konnte es also nicht werden.» Anton hat Krebs – und niemanden, der sich an ihn erinnern wird. Er versucht alles, um in die Geschichte einzugehen und nicht in Vergessenheit zu geraten. Der geregelte Alltag des alten Witwers ist damit zu Ende. Plötzlich treten die Polizei, eine angehende Schauspielerin und ein junger lebensmüder Existenzialist in sein Leben. Und die Frage, was das Leben lebenswert macht. Ein Buch über unseren Umgang mit der Vergänglichkeit, der Zeit und dem Leben. Ein Buch über Freundschaft, Ängste, Einsamkeit und den Mut, neu zu beginnen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 232

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

«Isaac Newton war ein Apfel auf den Kopf gefallen – ein Prozess von kaum einer Sekunde – und er war schlagartig auf den Weg in die Weltgeschichte geführt worden. Anders als Newton hatte Anton einen Plan, allzu schwierig konnte es also nicht werden.»

Anton hat Krebs – und niemanden, der sich an ihn erinnern wird. Er versucht alles, um in die Geschichte einzugehen und nicht in Vergessenheit zu geraten. Der geregelte Alltag des alten Witwers ist damit zu Ende. Plötzlich treten die Polizei, eine angehende Schauspielerin und ein junger lebensmüder Existenzialist in sein Leben. Und die Frage, was das Leben lebenswert macht.

Ein Buch über unseren Umgang mit Vergänglichkeit, der Zeit und dem Leben. Ein Buch über Freundschaft, Ängste, Einsamkeit und den Mut, neu zu beginnen.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Mit freundlicher Unterstützung

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage

© 2023, Arisverlag

(Ein Unternehmen der Redaktionsbüro.ch GmbH)

Schützenhausstrasse 80

CH-8424 Embrach

www.arisverlag.ch | www.redaktionsbüro.ch

Illustration: © Lynn Grevenitz/www.kulturkonsulat.com

Umschlaggestaltung und Satz: Lynn Grevenitz/www.kulturkonsulat.com

Lektorat: Katrin Sutter und Red Pen Sprachdienstleistungen e.U.

Druck: CPI books GmbH, www.cpibooks.de

ISBN Print: 978-3-907238-29-5

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN E-Book: 978-3-907238-30-1

Für Oma & Opa und Mima

As the dawn began to break

I had to surrender

The universe will have its way

Too powerful to master

The Flaming Lips, In the Morning of the Magicians

Ein Mensch geht seit Jahren im Gegenwind,

da fliegt ihm ein Vogel entgegen.

Er dreht sich um und blickt ihm nach,

da hat er den Wind auf einmal im Rücken.

Anton, aus seinem letzten Notizbuch

1

Die Welt ist so, wie wir sie wahrnehmen; für einen Tauben ist sie still, für einen Hund schwarz-weiß und für Anton und mich war sie nun mal beängstigend schnell geworden.

Die Autos zum Beispiel rauschten mittlerweile in schwindelerregendem Tempo durch die Stadt, das Wasser kochte schon über, obwohl man es gerade erst aufgesetzt hatte, die öffentlichen Verkehrsmittel fuhren einem immer vor der Nase weg und die Sonne ging auf und wieder unter, ehe man Notiz von ihr nahm.

Das hätte man aushalten können, wenn es allen so ergangen wäre, doch die anderen Menschen schienen ebenfalls schneller geworden zu sein, denn sie zeigten keinerlei Probleme, wie gewohnt ihrem Leben nachzugehen. Nur Anton und ich konnten nicht mehr Schritt halten. Für ihn war das schlimm, denn es ging ihm ja gerade darum, nicht unterzugehen, sondern auf sich aufmerksam zu machen.

Aber so ganz ohne Kontext mit den Ängsten eines Menschen herauszuplatzen, scheint mir geschmacklos, deshalb nach einer kurzen Aufklärung mehr zu Antons Furcht, vergessen zu werden.

Am Tag nach der Diagnose wachte Anton ungewöhnlich früh auf. Seit Anna ihn nicht mehr mit dem Rascheln der umblätternden Buchseiten weckte, schlief er bis neun Uhr. Er war froh über seinen Schlafrhythmus, denn zu viele in seinem Alter plagte Schlaflosigkeit. Doch an jenem Morgen wurde er durch ein hartes, schabendes Schlagen geweckt. Obwohl er das Geräusch deutlich hörte, hielt er die Augen geschlossen, in der Hoffnung, es sei nur ein Traum und nichts, das seinen geordneten Alltag aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Als ihm einfiel, dass er nie träumte, versuchte er herauszufinden, woran ihn das Geräusch erinnerte; kramte in seinem Gedächtnis wie in einer Antiquitätenkiste. Und er wird fündig: eine Erinnerung an seine Mutter, die mit dem groben Strohbesen die Steinstufen vor der Eingangstür fegt, die Haare noch kastanienbraun und das Kind noch im Haus.

Aber nun legte sich unter das schabende Schlagen auch noch ein Kratzen, so als würde man mit einem scharfen Nagel über Holz fahren. Anton öffnete die Augen und drehte den Kopf zum offenen Fenster, von wo die Geräusche kamen. Zuerst erkannte er nichts, der Schlaf und die Gardinen verschleierten ihm noch die Sicht. Aber dann bewegte sich der Stoff im Wind zur Seite und bevor Anton die rötlich grauen Plattfüße, die schwarzen Äuglein, den braun gesprenkelten Körper und die schlagenden Flügel zu einem Ganzen zusammenbringen konnte, dachte er sich, dass es schon wieder so ein tropisch heißer Tag werden würde, obwohl es Mitte September war und schon viel zu lange viel zu heiß für seinen alten Körper. Erst nach diesem Gedankengang nahm er den Vogel in seinem Schlafzimmer wahr. Wahrscheinlich rieb er sich die Augen, schaute weg und dann noch mal hin, stand auf und wusch sich im Bad das Gesicht, doch die Möwe blieb auf dem Fensterbrett. Er sprach zu ihr, mit der typischen Stimme, mit der man zu Hunden und Kindern spricht. Die Möwe legte den Kopf schief und musterte ihn mit ihren glänzenden Augen, als wäre er bekloppt. Also wechselte er seine Tonlage und versuchte es erneut.

«Hast du Hunger? Bestimmt, nicht?» Nun legte er den Kopf schief, dachte nach.

«Was magst du denn? Fisch? Aber für Fisch hättest du nicht hierherkommen müssen, stimmts? Hab ich sowieso nicht.»

Er ging in die Küche und schaute nach, was er zuhause hatte. Er kochte nicht für sich selbst, abends aß er Brot und zu Mittag bei Celeste, dem Franzosen neben der Apotheke. Obwohl es das Restaurant schon seit dreißig Jahren gab, wusste er immer noch nicht, ob nur das Restaurant oder auch der Besitzer Celeste hießen.

Anton fand trotzdem ein paar trockene Butterkekse. Nachdem er sie der Möwe vor den Schnabel geworfen hatte, machte er sich eine Tasse Grüntee und setzte sich damit aufs Bett. Sie beäugten sich misstrauisch.

Als die Möwe alles hinuntergeschlungen hatte, drehte sie sich umständlich auf dem Fensterbrett, verfing sich mit dem linken Flügel in der Gardine und flog dann aufgeregt davon. Anton wusch sich, zog sich an für die Bibliothek. Er wollte nachsehen, um was für eine Möwe es sich handelte.

Er ging in die Universitätsbibliothek. Anna war oft hergekommen, um im Licht der grünen Bibliothekslampen zu lesen. Sie hatte nicht gerne allein gelesen, weil sie sich so in den Geschichten verlor, dass sie Angst hatte, ohne die Alltagsgeräusche den Bezug zur Realität nicht wiederzufinden.

In der Bibliothek roch es nach dem Staub der Geschichte und dem billigen Drehtabak der Studenten. Es war ruhig, aber nicht still. Er dachte an Anna. Eine Weile stand er einfach zwischen den Regalen und hörte ganz genau hin. Studenten öffneten zischend Mineralflaschen, tippten auf ihren Tastaturen, raschelten mit den philosophischen Essays, hörten Musik, die durch die Kopfhörer gedämpft und leise nach draußen drang. Anton sagte mir einige Tage später, dass er sich immer gefragt habe, was Anna an der Bibliothek so mochte, dass er es nun aber verstehe.

«Man fühlt sich nicht allein, obwohl jeder für sich ist. Seit sie weg ist, sind die Möbel auseinandergerückt und ich bin geschrumpft, die Proportionen haben sich verschoben. In der Bibliothek vergisst man das alles, dort spielt nicht mal die Zeit eine Rolle.»

Um zu verstehen, wie es dazu kam, dass Anton gegen Ende seines Lebens ein Buch schrieb, zu malen begann und sich wegen einer Fotografie mit einem Juden prügelte, muss man sich die Verfassung, in der er sich zur Zeit seines Bibliotheksbesuches befand, vor Augen führen. Es war der Tag nach der Diagnose. Zwanzig Stunden zuvor hatte ihm der Doktor mit seiner tiefen Stimme gesagt, dass er schlechte Nachrichten für ihn habe. Vermutlich konnte er die schlechten Nachrichten selbst nicht aussprechen, so wie er nicht einmal aussprechen konnte, dass meine Frau an Diabetes leidet.

Ich war selbst dabei, als er ihr die Untersuchungsbefunde aushändigte, mit traurigem Mund, die Augen niedergeschlagen, als müsse er eine Todesnachricht überbringen. Edith standen aus Angst vor einer tödlichen Erkrankung die Tränen in den Augen, sodass sie laut lachen musste, als sie den Befund las.

«Ich will ja nicht wissen, wie der Brenner aussieht, wenn er einem mitteilen muss, dass er Krebs hat oder erblinden wird», machten wir uns die nächsten Tage darüber lustig. Wir dachten uns immer abstrusere Dinge aus, die der arme Doktor Brenner seinen Patienten übermitteln muss.

«Stell dir vor, er muss einem Patienten sagen, dass sie ihm aus Versehen das falsche Bein amputiert haben!», prusteten wir.

Deshalb kann ich mir gut vorstellen, wie Anton vor dem Hundegesicht des Herrn Brenner saß und darauf wartete, dass dieser ihn über die Ergebnisse der Untersuchungen in Kenntnis setzte. Dieser knetete aber nur weiter seine fleckigen gelben Hände und suchte nach Worten, die er doch nicht aussprechen würde. Dann schob er ihm einfach den ganzen Bogen mit den Untersuchungsergebnissen und den Behandlungsansätzen, die er vorschlug, zu und lehnte sich schwer seufzend zurück.

Anton las, ohne etwas zu fragen.

Als er zu Ende gelesen hatte, richtete er die Blätter wieder zu einem ordentlichen Stapel zusammen, sagte, dass er keinerlei Behandlung wünsche, und schob die Unterlagen dem Brenner wieder zu. Dann ging er hinaus und machte keinen Spaziergang durch den Park oder über die Stadtmauer, obwohl es ein schöner Tag war. Es war nicht so, dass er noch unbedingt etwas sehen wollte; er war zufrieden mit seinem Leben, keine Frage, nur eben nicht mit seiner Hinterlassenschaft.

Und in dieser aufgewühlten Verfassung stand er also zwischen all diesen Namen, die dort in den Regalen aufgereiht waren, den Namen, die es zu etwas gebracht, die etwas verändert hatten, und dann kam ihm mit ungeheuerlichem Entsetzen die schiere Masse der Namen in den Sinn, die in keiner Bibliothek, in keinem Archiv, in keinem kollektiven Gedächtnis hinterlegt waren; dieses endlose Meer von Menschen, die nur durch Erzählungen und in der Erinnerung anderer weiterlebten – wenn überhaupt.

Auf einmal fühlte sich Anton sehr alt und schwach. Es war ihm, als würde er die Krankheit schon jetzt in den Gliedern spüren, wie ein Zittern, das durch seinen ganzen Körper ging. Natürlich war das Einbildung, doch es zeigt, wie stark ihn die Erkenntnis erschütterte. Er war weiß wie sein Sonntagshemd und obwohl es ihm sehr unangenehm war, musste er sich hinsetzen.

Anton zeigte keine Schwäche und sprach kaum über seine Gefühle. So kann ich mir gut vorstellen, wie lästig es ihm war, als ihn eine der Bibliothekarinnen fragte, ob sie ihm einen Kaffee oder etwas Schokolade bringen könne. Die Köpfe der Studenten drehten sich und Antons Gesicht wurde von Sonntagshemdweiß zu Weihnachtspulloverrot. Er nickte und stammelte ein paar Worte des Danks, doch die Peinlichkeit hatte seinen Kreislauf wieder angekurbelt, sodass er sich davonmachte, bevor die Bibliothekarin mit der Tasse Kaffee wiederkam. Dass er vor lauter Scham ganz vergessen hatte, die braun gesprenkelte Möwe nachzuschlagen, fiel ihm erst zu Hause ein.

2

Nachdem nun etwas mehr über Anton bekannt ist, möchte auch ich mich noch kurz vorstellen.

Mein Name ist Emil Böhm, was zwar von keiner Bedeutung ist, denn in dieser Geschichte soll es nicht um mich, sondern um Anton gehen, doch um sich ein präzises Bild eines Menschen machen zu können, bedarf es eines Namens.

Ich war viele Jahre Gymnasiallehrer, gehe nun aber schon seit geraumer Zeit dem Tod entgegen. Ich würde gerne sagen, dass ich dies ohne Angst und erhobenen Hauptes tue, doch ich habe mir vorgenommen, die Wahrheit zu erzählen, und so muss ich gestehen, dass ich einen Buckel habe, der es mir nicht erlaubt, dem Tod ins Gesicht zu blicken – und außerdem eine Menge Angst.

Meine Angst ist jedoch von ganz anderer Art als Antons, denn bei meiner handelt es sich um eine Angst vor dem ungewissen Danach, während er felsenfest davon überzeugt war, dass es kein Danach gibt.

«Der Mensch fürchtet sich vor dem Ungewissen, doch der Tod ist gewiss, in seinem Eintreten wie in seiner Beschaffenheit, denn der Tod ist nur ein Euphemismus für das drohende Nichts», pflegte er zu sagen.

Wie Anton und ich uns genau kennenlernten, weiß ich nicht mehr. Solche Trivialitäten habe ich längst ausgelagert, um meinem schwächelnden Gedächtnis die Arbeit zu erleichtern. Außerdem wusste ich all diese Erinnerungen und Einzelheiten bei Anton gespeichert; er führte seit jeher akribisch Tagebuch. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich an einem Frühlingsabend in der lauen Dämmerung saß und all die Notizhefte durchblätterte. Als ich gegen Mitternacht das Licht löschte, die Gardinen zuzog und die Wohnungstür verriegelte, war mir, als würde ich Anton erst jetzt richtig kennen, nachdem wir über vierzig Jahre befreundet gewesen waren.

Am nächsten Tag brachte ich unsere Schubkarre mit der Straßenbahn zu seiner Wohnung in der Stadt. Ich hatte meinen Führerschein im vorigen Sommer abgegeben. Von meinem tannengrünen Mercedes W123 konnte ich mich nicht trennen; er steht noch immer in der Einfahrt, wo ich ihn jeden Tag sehen kann.

Die Dame, der ich im Fahrstuhl begegnete, schaute mich an, als wäre ich mit einem Kamel an der Leine eingestiegen. Sie sagte zwar nichts, hatte ihre rechte Augenbraue aber so weit hinaufgezogen, dass es mich nicht gewundert hätte, wenn sie sich selbstständig gemacht hätte und aus ihrem Gesicht geflattert wäre. Im zweiten Stock wünschte ich ihr einen schönen Tag und schob die Schubkarre hinaus.

In Antons Wohnung roch es nach alten Büchern, eingesperrter Herbstsonne und dem süßlichen Rauch seiner spanischen Zigaretten. Er war in den 50er-Jahren in Spanien gewesen; es war das erste Mal, dass er ausserhalb des Kriegs im Ausland war. Er schrieb dazu:

In einem fremden Land zu reisen, ist wie mit einer Frau zum ersten Mal zu schlafen: Man ist aufgeregt und alles ist schön und neu und man macht unglaublich viel falsch, denn man kennt die Sitten und die Sprache nicht, weder des Landes noch der Frau. Was ich aber schnell gelernt habe, ist, welche Zigaretten die besten sind. Sie sind wirklich erstklassig, so gut, dass sie mich einmal noch ins Grab bringen werden. Aber hier, im kühlen Schatten der Alhambra, unter dem weitblauen Himmel, die Schneeberge im Rücken, die weißen Häuser Granadas unter einem, klingt der Tod wie ein ulkiges Fremdwort, über das man mit strahlendem Gebiss und rotem Mund lacht.

Seit Anton damals in Spanien gewesen war, ließ er sich die Zigaretten schicken. Auch seine verbliebenen Schachteln packte ich zu den Tagebüchern in die Schubkarre. Als ich schließlich fertig war und mir der Rücken schmerzte, schob ich den Schreibtischstuhl ans offene Fenster, so wie er es immer getan hatte, und rauchte in die kalte Luft hinaus, als wäre es ein Ritual. Dann fuhr ich mit der Straßenbahn wieder nach Hause, hörte mir dort von meiner Frau Edith an, dass ich verrückt sei, all diesen Plunder in unser Haus zu schleppen, setzte mich an den Schreibtisch, den wir nie benutzten, und begann zu schreiben.

Obwohl Anton pedantisch war, was das Tagebuchführen anging, vergeudete er keine Tinte für Doktor Brenners Diagnose. Stattdessen schrieb er an jenem Tag darüber, was er gefrühstückt hatte, wie er den Vormittag verbracht und schließlich, was er zu Abend gegessen hatte; den Nachmittag ließ er aus.

An dieser Stelle muss ich sagen, dass ich zwar die Wahrheit erzähle, mir aber durchaus gewisse literarische Freiheit erlaube. So versuche ich mir die Szenen, die Anton nicht ausführlich beschrieben hat, auszumalen und in seine Haut zu schlüpfen, um das Geschehene selbst besser zu verstehen und verständlicher zu machen. Dies soll keine trockene Biografie sein, sondern ein Roman über Anton aus der Sicht seines besten Freundes.

3

Am nächsten Morgen hatte das Wetter umgeschlagen und die Möwe saß wieder auf dem Fensterbrett. Er hätte einige Nächte mit geschlossenem Fenster schlafen können, die Möwe hätte wohl schnell gemerkt, dass es bei ihm nichts mehr zu holen gab, aber er ließ das Fenster offen wie gewohnt. Seine Welt folgte einer strikten Routine: Donnerstags putzte Anton die Wohnung und jeden zweiten Donnerstag machte er außerdem die Wäsche. Die beiden Glasschwäne aus Murano staubte er jeden Nachmittag ab; im späten Licht konnte man den Staub am besten sehen. In dieser Manier hatten Antons Tage eine klare Ordnung, die ihm half, die Wochen und Jahre durchzustehen, ohne zu viel nachzudenken. Später sagte ihm einmal jemand, dass man sich nie im Nachdenken verlieren darf, denn aus dem Spinnennetz der Zweifel und des Unglücks, das man sich dadurch webt, kommt man kaum wieder raus.

Der Tag, an dem die Möwe das zweite Mal auf dem Fensterbrett hockte, war ein Donnerstag. Wie jeden Donnerstag war Anton früh aufgestanden, um vor dem Mittagessen mit der Wäsche fertig zu sein. Deshalb war er schon auf, als die Möwe mit ihren Plattfüßen auf der Fensterbank landete. Nur bekam er es nicht mit, da er im Badezimmer war und seine Socken und Hemden nach Farbe sortierte. Er war jedoch weder bei der Sache noch bei sich. Die Diagnose und vor allem die Erkenntnis des Vortags spukten ihm im Kopf herum. Er warf immer wieder Socken in den falschen Wäschekorb oder die Leinenhemden zu der normalen Wäsche; Dinge, die ihm sonst nie passierten. So ist es auch nicht verwunderlich, dass ihm der große Vogel entging, der, auf das alte Parkett tropfend, an ihm vorbeischlitterte. Erst als in der Küche ein Pfannendeckel scheppernd zu Boden fiel, schreckte Anton auf. Instinktiv griff er zu Annas Föhn, der noch immer unter dem Waschbecken lag. Seine sehnigen Hände zitterten. Er starrte darauf, als könnte er ihnen so befehlen, ruhig zu bleiben. Es half nichts. Im Spiegel wieder sein aschfahles Gesicht. Sein ganzer Körper wie aus Papier. Er umklammerte den Föhn fester, atmete durch. Man muss vor sich selbst Achtung bewahren, Mut zeigen, auch wenn niemand da ist, den es zu beeindrucken gilt.

Also drückte Anton die Badezimmertür auf und spähte den Flur hinunter. Er hatte damit gerechnet, die Anwesenheit des Einbrechers sofort zu spüren, doch alles schien wie immer. Sein grüner Sessel, Annas Schaukelstuhl, ihre Strickdecke darüber, die Lampe über dem runden Esstisch, an dem die Stühle standen wie unbrauchbares Personal. Ihm schossen die Duschszene aus Psycho und der Gedanke, dass in diesem fahlen Morgenlicht nicht einmal sein Schatten für ihn sterben könnte, durch den Kopf. Er umschloss den Plastikgriff des Föhns fester und zwang sich weiterzugehen.

Während er den Flur hinunterschlich, dachte er, dass man sich bestimmt länger an ihn erinnern würde, wenn er durch den Stich eines Einbrechers sterben würde. Wahrscheinlich würde man in der Zeitung über ihn lesen, anonym vermutlich, aber immerhin. Und vielleicht würde es sich im Viertel rumsprechen und es ließen sich keine neuen Mieter für die Wohnung finden, sodass er als Geist der Nachbarschaft auf ewig weiterleben könnte.

Noch besser wäre es natürlich, wenn er den Einbrecher mit dem rosafarbenen Föhn in die Flucht schlagen würde. Dann würde er es mit Sicherheit in die Schlagzeilen schaffen, wenn er Glück hatte, sogar mit Foto.

So war er fast ein wenig enttäuscht, als er um die Ecke stürzte und in der Küche nichts weiter als die Möwe fand, die ihm vom Küchenboard aus hungrig entgegenblickte.

Die Möwe blickte mich mit ihren Glasaugen an, als sei ich der Eindringling. Und so fühlte ich mich auch: ein Fremder in der eigenen Wohnung. Ich legte den Föhn hin und machte zwei vorsichtige Schritte auf den Pfannendeckel zu. Ich bückte mich und hob ihn auf, im glänzenden Metall spiegelte ich mich verzerrt und entstellt. Die Möwe fauchte, sie war hungrig. Ich warf ihr ein Stück Wurst hin. Ich wusste, dass sie es mögen würde. In Istanbul hatte ich einmal gesehen, wie drei Möwen eine Taube zerrissen. Die Möwe in meiner Küche verschlang die Wurst in einem Happen. Dann blickte sie mich wieder mit ihren schwarzen Äuglein an, so als bestände sie nur aus Fassade und wäre im Inneren hohl. Sie zog den einen Fuß hoch und verbarg ihn unter dem Federkleid. Sie blinzelte, wobei, eigentlich war es mehr ein Hochfahren des unteren Augenlids als ein Blinzeln im herkömmlichen Sinn. Erst links, dann rechts, nie gleichzeitig. Ich schnitt ihr noch ein Stück Wurst ab und legte es auf den Boden im Gang, ein weiteres platzierte ich am Ende des Flurs und das letzte schließlich auf dem Fensterbrett.

So bugsierte Anton die Möwe erfolgreich aus seiner Wohnung. Nur hatte sie seinen Donnerstagszeitplan über den Haufen geworfen. Es war sieben nach zwölf und er hatte weder Mantel noch Hut an, um zu Celeste zu gehen. Normalerweise hatte er um diese Zeit schon bestellt. Er warf sich eilig den dünnen Trenchcoat über und setzte sich den dunkelgrauen Filzhut mit dem grünen Band auf. Dann eilte er hinaus.

Draußen machte sich der Herbst über den Spätsommer her. Ein beißender Wind fegte durch die Straßen und riss die ersten, noch grünen Blätter von den Ästen. Vor die schwache Sonne schoben sich schiefergraue Wolken und in den Gärten sahen die Sonnenschirme, die Kinderplanschbecken, die Lichterketten und Gasgrills aus wie liegengelassene Souvenirs. Normalerweise freute sich Anton auf den Herbst. Er ertrug die Hitze, die Aufregung und den Lärm, das ständige Sirren der Luft im Sommer nicht mehr. Doch heute deprimierte ihn der herannahende Herbst.

Als Anton das Celeste betrat, fiel ihm sofort auf, dass Celeste etwas verändert hatte, er wusste nur nicht gleich, was. Seit Annas Tod war er jeden Mittag ins Celeste gegangen. Er hatte sich so an das Gesamtbild gewöhnt, dass es ihm nun schwerfiel zu sagen, was anders war. Celeste stand wie immer hinter der Theke und trocknete Gläser ab. Die Gäste waren anders, Anton konnte keinen der Stammgäste erblicken, aber das war seit Längerem so. In den letzten Jahren waren die meisten gestorben oder in Altersheime gezogen.

Anton hängte seinen Mantel über die Stuhllehne an seinem Stammplatz und legte den Hut auf die Theke daneben. Sogleich kam Celeste und stellte ihm ein Glas Bier hin. Der weiße Schaum lief über, rann das kalte Glas hinunter und hinterließ einen Fleck auf der grünen Tischdecke. Da fiel Anton auf, was anders war. Auf den Tischen lagen keine rot-weiß karierten Wachstuchdecken mehr, sondern grüne Stoffdecken. Außerdem stand in der Mitte jedes Tisches eine schmale Glasvase mit violetten Blumen darin. Es sah schöner aus so, aber die Veränderung störte ihn.

«So spät warst du noch nie», sagte Celeste, bevor Anton ihn darauf ansprechen konnte.

«Mir ist was dazwischengekommen.»

Celeste nickte, als wüsste er genau, was das hieße.

«Ich bring dir gleich das Tagesmenü. Es gibt Weißwurst mit Kartoffelsalat.»

«Ich weiß», sagte Anton. «Du hast seit zwanzig Jahren dieselbe Wochenkarte.»

Celeste lachte mit seiner tiefen Stimme. Seit er das Restaurant eröffnet hatte, ging die Legende um, dass er ein entfernter Verwandter von Ray Charles sei. Es konnte zwar nicht wahr sein, denn Celeste war Franzose, aber sein raues Lachen legte es nahe. Er klopfte Anton auf die Schulter und verschwand in der Küche.

Nachdem Anton fertig gegessen hatte, legte er wie gewohnt das Geld auf den Tisch und eine seiner spanischen Zigaretten unter den Tellerrand, sodass Celeste sie beim Abräumen finden würde.

Der Himmel hatte sich verdunkelt und erste bleierne Regentropfen fielen herab. Er knöpfte seinen Mantel zu und war froh darüber, dass es noch nicht richtig regnete, denn sonst wären die Pflastersteine der Stufen, die zu seinem Haus drei Straßen weiter oben führten, nass und rutschig gewesen. Doch der Wind blies kräftig durch die Straßen und rüttelte an den Rollläden und rostigen Regenrinnen. Und dann erfasste plötzlich ein heftiger Windstoß seinen Hut. Er riss ihn von Antons Kopf, bevor dieser reagieren konnte, und wirbelte ihn hoch und davon, die Straße hinunter. Anton versuchte nicht einmal, seinem Hut zu folgen, er hoffte nur, dass ihn derjenige, der ihn finden sollte, schätzen würde.

4

Im Fahrstuhl begegnete er Nicole. Er erkannte sie an dem kleinen Federtattoo über ihrem Schlüsselbein. Aus dem Kontext gerissen mag dies wie eine merkwürdige Aussage klingen, doch in Anbetracht dessen, dass Nicole aussah wie eine Mumie, ist sie durchaus angebracht.

«Oh Gott! Was ist denn mit Ihnen geschehen?»

Vor Schreck hatte ihn sein Anstand verlassen. Ihre Nase war eingegipst und um ihren Kopf sowie um ihre Wangen und ihr Kinn waren dicke Schichten Gazeverband gewickelt. Unter ihren Augen lagen dunkle Ringe, deren Farbspektrum von Schwarz bis Gelb reichte. Es sah aus, als wäre ihr Kopf von einem Laster überrollt worden.

Nicole lachte, wobei sich ihr Gesicht nur maskenhaft verzerrte.

«Ich habe endlich einen Termin für meine Schönheitsoperationen gekriegt. Und da dachte ich, dass es am klügsten sei, gleich alles auf einmal zu machen.»

Der Lift hielt an und die Türen öffneten sich. Nicole wohnte im selben Stock wie Anton. Sie stiegen aus und blieben im Gang stehen.

«Aber wieso denn? Sie sind doch noch jung!»

Nicole sah ihn mitleidig an.

«Ja, aber die Zeit vergeht, auch wenn man ihr keine Aufmerksamkeit schenkt. Man muss handeln, solange man noch kann, sonst wacht man irgendwann auf und hat ein Faltengesicht. Außerdem sollte man sich immer verändern und entwickeln. Sei es nur äußerlich.»

Anton nickte, aber eigentlich verstand er nicht. Er wollte ihr nicht zu nahe treten und er wollte nicht, dass sie ihn für dumm hielt.

«Es ist schon ein Anfang, dass Sie heute mal keinen Hut tragen», sagte sie und lächelte steif. Anton nickte wehmütig.

Zuhause zog er den Mantel aus und hängte ihn an einen Bügel im Schrank. Annas Strickjacke sah daneben aus wie die eines Kindes.

Früher waren sie beinahe gleich groß gewesen – er eine Fußmattenhöhe größer. Als sie sich während seines Fronturlaubs kennenlernten, hatte er stets seine Militärstiefel getragen, weshalb es ihnen gar nicht aufgefallen war, doch als er sie das erste Mal auf ihrem Zimmer im Haus der Familie Immerglück besuchte, merkte es Anna sofort.

«Du bist ja genauso klein wie ich!», lachte sie. Und obwohl sie ehrlich darüber erfreut war, weil sie sich so «immer auf Augenhöhe begegnen konnten», war es ihm peinlich.

Damals war sie zwanzig und auf die Stelle als Hausmädchen angewiesen. Die Immerglücks behandelten sie gut, zahlten anständig und kamen für Kost und Logis auf. Auch zu Anton waren sie stets zuvorkommend. Er wusste, dass sie ihn achteten – noch mehr, seit er desertiert war –, und die Achtung beruhte auf Gegenseitigkeit. Vor allem den Vater der Familie bewunderte er. Wenn Anton sich spät abends aus seinem Versteck in der Scheune wagte und an die Tür klopfte, war es immer er, der ihm öffnete. Er tat es mit einer für diese Zeit ungewöhnlichen Gelassenheit, ohne Misstrauen oder Angst. Die Immerglücks waren eine sehr einflussreiche Familie, die in der ganzen Stadt bekannt war; deshalb waren sie bisher verschont geblieben und fühlten sich auch so sicher.

Nachdem Herr Immerglück Anton hereingelassen hatte, begrüßte er ihn stets mit einem väterlichen Schulterklopfen. Dann gingen sie über den schwarz-weiß gekachelten Marmorboden der Eingangshalle, über die mit Teppich ausgelegten Stufen hinauf zum Studierzimmer, in dem er abends las und Pfeife rauchte.

Der Rest der Familie schlief schon, weshalb er flüsterte, doch selbst in seinem Flüstern schwang noch die Stimme eines Mannes mit, der das Leben und die Menschen kannte und der alles erreicht hatte.

Vor dem Zimmer fragte Herr Immerglück Anton immer, ob er noch auf ein Gläschen Wein hineinkommen wolle, was er stets ablehnte. Damit war ihr Ritual durchgespielt und Herr Immerglück verschwand in seinem Studierzimmer, das voller hoher Bücherregale war und unter dessen großem Fenster ein massiver Biedermeiersekretär stand. Über dem Sekretär an der Wand hing ein Gemälde, das einen Mann mit grünem Anzug und roter Krawatte zeigte. Das Zimmer strahlte Reichtum und Eleganz aus und immer auch eine unerschütterliche Überlegenheit.