10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der sizilianische Gastarbeiter Antonio Marcipane hat alles erreicht: Er besitzt ein Reiheneckhaus, ein schönes Auto und vier Dutzend Krawatten. Seine Töchter haben deutsche Männer geheiratet, jetzt wartet eigentlich das entspannte Rentnerdasein auf ihn. Wenn da nicht noch ein unerfüllter Traum wäre: Amerika. Und sein Schwiegersohn muss mit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 332

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Der Autor

Jan Weiler, 1967 in Düsseldorf geboren, ist Journalist und Schriftsteller. Er war viele Jahre Chefredakteur des SZ Magazins. Sein erstes Buch »Maria, ihm schmeckt›s nicht!« gilt als eines der erfolgreichsten Debüts der letzten Jahrzehnte. Es folgten unter anderem »Antonio im Wunderland«, »Mein Leben als Mensch«, »Das Pubertier«, »Die Ältern« und die Kriminalromane um den überforderten Kommissar Martin Kühn. Auch sein jüngster Roman »Der Markisenmann« stand monatelang auf der Bestsellerliste. Neben seinen Romanen verfasst Jan Weiler zudem Kolumnen, Drehbücher, Hörspiele und Hörbücher, die er auch selbstspricht. Er lebt in München und Umbrien.

«Pastapralles Erzähldebüt, eine launige Liebeserklärung an den Schwiegervater.» (Die Welt)

«Feiner trockener Witz – ein Roman, bei dem man vom Lachen Seitenstiche bekommt.» (Brigitte Young Miss)

«Lakonisch und mit viel Liebe zum italienischen Deutsch beschreibt Jan Weiler irre Situationen, die zu schlafstörenden Kicherattacken führen.» (Hamburger Morgenpost)

«Forza! Gut gelauntes, mitunter auch tiefsinniges Sommerbuch.» (Stern)

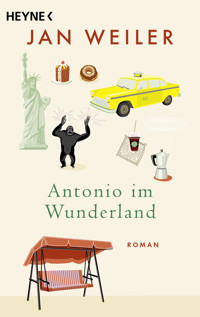

JAN WEILER

Antonio im Wunderland

Roman

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Neuausgabe 08/2023

Copyright © 2005 by Jan Weiler

Copyright © 2023 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München

»Antonio im Wunderland« erschien erstmals 2006im Rowohlt Verlag, Hamburg.

Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München, nach einer Vorlage und Motiven von: any.way, Barbara Hanke / Cordula Schmidt (Illustration: Sylvia Neuner)

ISBN: 978-3-641-31205-3V001

www.heyne.de

Für Milla

VORWORT

Mein Freund Hans Pongo ist Fußnotenautor. Er schreibt Fußnoten für alle, die ihn darum bitten. Ist ein Text seinem Autor zu wenig wissenschaftlich oder sieht zumindest so aus, dann ruft er Hans an, und der macht ein paar Fußnoten rein. Einfache Erläuterungen oder Übersetzungen kosten fünf Euro, längere historische Zusammenhänge bis zu 30 Euro, läuft die Fußnote über mehr als eine Seite, so werden bis zu 200 Euro pro Stück fällig. Hans hatte mal eine Doktorarbeit von einem Juristen, da hat er über dreitausend Euro verdient. Auch die Fußnoten in diesem Buch machen was her, finde ich. Aber das ist nicht der Hauptgrund dafür, dass dieses Buch Fußnoten enthält. In Wirklichkeit möchte ich auf diese Weise meinen Freund Hans ehren. Er leidet darunter, dass viele Autoren, darunter sogar sehr prominente Namen wie oder und sogar 1 sich seiner Künste zum Teil sogar mehrfach bedient haben, er aber niemals erwähnt wird. Deshalb möchte ich das an dieser Stelle tun. Viel Spaß. Beim Lesen.

1Namen einer einstweiligen Verfügung vorbeugend geschwärzt. Außerdem sieht so etwas auch sehr schick aus. Leser mögen das.

ZWEITES VORWORT

Der Verleger hat angemerkt, dass das da eben doch wohl bitte schön ein Witz sei und kein Vorwort. Ein Vorwort schreibe man, wenn man ein Anliegen habe oder wenn es dringend zum Verständnis eines Werkes erforderlich sei – und nicht bloß zum Vergnügen. Er hat recht. Ich weise also zusätzlich darauf hin, dass dies das zweite Buch von mir ist, in dem es um das Fremdsein geht, um unsere Angst vor dem Fremden, dessen mühsame und oft vergebliche Überwindung, und um die befremdliche Welt, in der die Menschen versuchen, ihren Platz zu finden. Ich finde, das ist ein furchtbar ernstes Thema. Und weil das so ist, muss man möglichst unterhaltsam damit umgehen. Sonst liest es keiner, und die Mühe war umsonst. Außerdem habe ich die Fußnoten billiger bekommen. 64 Euro, kann man nicht meckern.

Jan Weiler

EINS

Hollywoodschaukeln gehören zu jenen Dingen, die nicht in Würde altern können. In Würde alt zu werden bedeutet, auch im Herbst des Lebens begehrenswert zu erscheinen, den Menschen immer noch ein Funkeln in die Augen zu treiben, jederzeit Gesprächsstoff werden zu können. Wie Jean-Paul Belmondo. Der ist ein gutes Beispiel dafür, dass man in Würde altern kann, selbst wenn man wie ein ungemachtes Bett aussieht. Mit einer Hollywoodschaukel hat Jean-Paul Belmondo gemein, dass der Zenit ihrer Popularität etwa gleich lang zurückliegt.

Der Unterschied zwischen einer Hollywoodschaukel und Jean-Paul Belmondo besteht darin, dass die Hollywoodschaukel die meiste Zeit draußen herumsteht und rostet, während Jean-Paul Belmondo vermutlich reingeht, wenn es anfängt zu regnen. Belmondo rostet also nicht, und seine Hemden bekommen keine Stockflecken. Es ist anzunehmen, dass sich Ehepaare auf der Straße umdrehen, wenn Belmondo an ihnen vorbeiläuft, und der Mann sagt: «Guck mal, das war doch der Belmondo!» Die Frau sagt: «Und er riecht so gut!» Wenn dieselben Leute kurz darauf an einer Hollywoodschaukel vorbeigehen, sagen sie – gar nichts.

Bereits zu ihren Glanzzeiten war die Hollywoodschaukel im Gegensatz zu Jean-Paul Belmondo eine Enttäuschung, eigentlich ein großes Missverständnis. Sie kostete ein Schweinegeld, quietschte, hatte hässliche Bezüge, war unbequem, ging kaputt und war schnell wieder out. Heutzutage sieht man Hollywoodschaukeln – schon der Name bürgt für Illusion, wenn nicht für Schwindel – nur noch in Nostalgieshows im Fernsehen. Und im Garten meines Schwiegervaters.

Der hockt bei schönem Wetter am liebsten auf seiner Hollywoodschaukel. So auch jetzt. Seine kurzen Beinchen erreichen den Boden nicht ganz. Dort, wo er sitzt, immer an derselben Stelle, hat die Schaukel eine leichte Schlagseite. Daneben steht ein kleiner Tisch mit Aschenbecher, Zigaretten und einem Schälchen Macadamia-Nüsse, die er fast mehr liebt als seine Frau. Da sitzt er also und schaukelt sanft vor und zurück. Sein Blick geht ins Leere. Antonio Marcipane. Gastarbeiter der ersten Stunde. Jeans, Lederschuhe, Flanellhemd. Goldzähne, dunkelbraune Haare, auf der Brust auch graue. Antonio, der Vater meiner Frau, Süditaliener und in letzter Zeit manchmal müde.

Die Schaukel steht hinter seinem Reiheneckhaus aus rotbraunen Klinkersteinen. Seit über dreißig Jahren wohnt er darin, verlässt es zwischen Montag und Freitag jeden Morgen um zehn nach sieben mit einer Aktentasche unter dem Arm. Darin befindet sich sein Brot mit Bauarbeitermarmelade1, Milchkaffee, ein Notizbuch für besondere Vorkommnisse und Lottoforschung, ein Jerry-Cotton-Heft und seine Lesebrille nebst Futteral. Am Boden kleben Salmiakpastillen, die er dort irgendwann in den vergangenen 37 Jahren vergessen hat.

Heute ist er zum letzten Mal zur Arbeit gefahren, denn heute geht Antonio Marcipane nach 37 Jahren im Stahlwerk in Rente. 37 Jahre. Das bedeutet über 16 000-mal Spindtüre auf und wieder zu, einmal am Morgen und einmal am Abend. Das sind mehr als 8000 Butterbrote, die ihm Ursula geschmiert hat, Hunderte von Kollegen, die er kommen und wieder gehen sah. 96 000 Kilometer Fahrtweg zur Arbeit und zurück. Verrückt. Und was bleibt am Ende? Ein kleiner Mann mit einem Helm auf dem Kopf, der mit baumelnden Beinen auf seiner Hollywoodschaukel sitzt, an einem Vorhängeschloss herumspielt und darüber nachdenkt, was er morgen früh mit sich anfangen soll.

Bisher war es ein aufregender Tag. Nach dem Frühstück fuhren wir gemeinsam mit ihm in die Firma, wo es einen kleinen Festakt geben sollte, oben beim Vorstand. Die Vorstandsetage von Antonios Stahlwerk ist ein Ort, den kein Arbeiter jemals zu Gesicht bekommt, normalerweise jedenfalls. In diesem Fall wurde aber eine Ausnahme gemacht, und das hat Gründe, von denen Antonio nichts weiß. Und wenn er sie wüsste, wären sie ihm egal.

In letzter Zeit hatte das Unternehmen keine besonders gute Presse, man schrieb von Rüstungsgeschäften mit politisch fragwürdigen Partnern. Der Vorstand entschloss sich daher, die Pressearbeit in die Hände einer PR-Agentur zu geben, die nun ständig nach positiven Themen sucht, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass dieses Stahlwerk eigentlich keine Waffen, sondern Waffeln herstellt. Und überhaupt: Vor allen Dingen ginge es der Firma in diesen schweren Zeiten um den Erhalt der Arbeitsplätze, und das sei ein Ziel, an dem niemand herummeckern könne.

Aber die Reporter schrieben und sendeten davon nichts, sie standen lieber an den Werkstoren und stellten Schichtarbeitern Fragen wie zum Beispiel diese: «Sie haben gerade Kriegsgeräte für einen Folterstaat gebaut. Wie fühlen Sie sich?» (Antwort: «Nix verstehen, gut Arbeit hier, geh Spielothek jetz’. Tschuss.»)

Es mussten dringend schöne, menschelnde Geschichten her. Die Tatsache, dass da einer aus Halle zwei in Rente ging, der 37 Jahre da war, wäre in so einer Situation nichts Besonderes, aber es handelte sich um einen Ausländer. Da zuckte den PR-Beratern der europäische Gedanke durch den Kopf. Hurra, einer von diesen alten Gastarbeitern, diesen herrlich schrulligen Charakterköpfen! Ein Symbol für Frieden und Zusammenarbeit unter den Völkern! Was für ein Geschenk!

«Da machen wir doch einen Presse-Event», sagte Giesecke von der gleichnamigen PR-Agentur und hielt dann inne. «Das ist aber hoffentlich kein Türke, oder?»

«Nein, ein Italiener», antwortete Polz aus der Personalabteilung.

Die beiden einigten sich darauf, die Unterlagen noch einmal durchzusehen und nach einem womöglich noch geeigneteren Kandidaten zu suchen, denn italienische Gastarbeiter waren zwar echt super, aber noch besser wäre vielleicht ein Pole oder ein Russe, da sei die thematische Fallhöhe größer, wie Giesecke bemerkte, ohne dass ihn der Blitz traf. Es gab aber nur einen Rumänen, und der war schon im vorigen Herbst in Rente gegangen, genauer gesagt in Frührente. Der Mann sei ein sogenannter Minderleister gewesen, sagte Polz.

«Und dieser Italiener?», fragte Giesecke.

«Marcipane, Antonio. Unauffällig», antwortete Polz und schlug Antonios angegammelte Akte auf. «War in der letzten Zeit viel krank und in den vergangenen drei Jahren neunmal beim Werksarzt. Nichts Besonderes in dem Alter.»

«Betriebsrat?»

«Ja, von 1974 bis 1981. Aber das war vor meiner Zeit. Sonst sehe ich hier nichts. Oder doch. 1988 ist er mit einwöchiger Verspätung aus dem Urlaub gekommen und hat behauptet, er hätte sich bei der Heimreise um 13 000 Kilometer verfahren.»

«Und das haben Sie ihm geglaubt?»

«Wie gesagt, das war vor meiner Zeit.»

Man bestellte Antonio also in die Personalabteilung und schlug ihm vor, am Tage seiner Verrentung einen kleinen Festakt zu begehen, an dem sicher auch Herr Doktor Köther aus dem Vorstand teilnehmen würde. Man wisse, sagte der Personalsachbearbeiter Polz und zwinkerte dabei mit einem Auge, dass Herr Doktor Köther sich auch schon eine Rede überlege. Antonio war außer sich. Eine Rede, für ihn allein.

Er rief mich auf dem Handy an, als ich gerade in einem Supermarkt stand und herauszufinden versuchte, was der Unterschied zwischen Brie und Camembert1 ist.

«Weißte du, was dein alte Schwiegevater is?»

«Mein alter Schwiegervater ist ein imbroglione», rief ich ins Telefon. Ein imbroglione ist ein Gauner, das ist mein Kosewort für ihn.

«Nee, bini gar nickt. Bini der neue Fernsehstar.»

«Was?»

«I kommin Fernsehn», brüllte er. «In die Tageschau kommi. Die macke ein ganzer Film nur übermi.»

Ich täuschte einen Verbindungsabbruch vor, indem ich in mein Handy pustete und dann auflegte. Dann wählte ich seine Nummer. Das mache ich immer so, wenn ich seine Frau sprechen will. Wenn Ursula mir etwas erklärt, verstehe ich es einfach besser, denn sie ist Deutsche. Ich kann ganz sicher sein, dass ich sie am Telefon habe, denn er geht nie selber dran, wenn es klingelt, nicht einmal, wenn er das Telefon gerade zufällig in der Hand hat. Ich glaube, das ist irgend so ein Chauvi-Ding.

Sie hob nach dem siebenten Klingeln ab, wahrscheinlich war er vorher mit dem Hörer in der Hand durchs Haus gelaufen und hatte gerufen: «Uuuuuuursulaa! De Teeelefoon!»

Ich fragte sie, was das für eine Geschichte sei, und sie war für ihre Verhältnisse ziemlich außer sich. Genau verstanden habe sie es auch nicht, aber die Firma wolle seinetwegen einen Festakt machen. Mit Presse und so. Dann nahm er ihr den Hörer weg und befahl uns zu kommen. Ich war viel zu neugierig, um einen Hexenschuss oder eine Schwangerschaft vorzutäuschen. Und wenn es ihm so wichtig ist, na ja, was soll’s.

Also mal wieder zu Antonio und Ursula an den Nieder rhein. Inzwischen kenne ich den Weg im Schlaf, denn wir müssen da dauernd hin. Es passiert zwar eigentlich nichts Wichtiges im Leben von Antonio Marcipane. Aber seine Familie – und ich gehöre als Mann seiner Tochter nun einmal dazu – muss trotzdem möglichst zahlreich daran teilnehmen, um nur ja nichts zu verpassen. Im Laufe der letzten Jahre waren Sara und ich Zeugen mehrerer Beerdigungen von uns nicht nahestehenden Personen aus Antonios Bekanntenkreis. Wir waren bei Taufen, Richtfesten und einmal auch bei der Nikolausfeier seiner Abteilung, wo eine Quarkcremeschnitte mit blonden Haaren einen Bauchtanz darbot, der aussah, als schüttele sie sich Blutegel vom Körper. Es handelte sich dabei um die Nichte des Schichtführers, eine durch und durch unorientalische Verwaltungsangestellte aus Tönisvorst, deren Hobby ein bestürzendes Ausmaß von Selbstüberschätzung erkennen ließ.

Obwohl diese Feiern und Feste und Familienangelegenheiten mir nichts bedeuten, gehe ich überall mit hin. Ich mag Antonios Fröhlichkeit. Ich mag es, wenn er mir zuprostet und wenn er Lieder singt. Ich sehe ihn dann immer an, muss lachen und weiß, dass ihn das sehr glücklich macht.

Diesmal herrscht dicke Luft, als wir ankommen, denn Tonis bester Anzug ist in der Reinigung. Ein Skandal. Ursula hat ihn weggebracht, das war vor zwei Monaten, und dann hat sie ihn vergessen. Es ist schon Abend, die Reinigung hat geschlossen. Ein Debakel zeichnet sich ab. Antonio läuft schimpfend durchs ganze Haus, ein desperater Zwerg in einem Flanellhemd. Seine Frau verdirbt ihm seinen großen Tag, den Moment außerordentlichster Anerkennung. Schweinerei. Seine anderen Anzüge passen nicht mehr. Oder sie gefallen ihm nicht, so genau ist das nicht aus ihm herauszubekommen. Er weigert sich, einen einzigen davon auch nur anzuprobieren, und besteht auf seinem feinen Anzug. Da dieser nicht aufzutreiben ist, überlegen wir, wie man Ersatz herbeischaffen könnte, während Antonio oben im Schlafzimmer rumort.

Bei den Nachbarn zu klingeln und Klamotten auszuleihen verwerfen wir gleich. Es gibt zwar einen gewissen Herrn Plauen, der genau Antonios Statur hätte, aber Antonio verdächtigt ihn seit zwanzig Jahren, eine Affäre mit seiner Frau zu haben, was ich für eine gewagte Unterstellung halte, weil Herr Plauen nicht nur Diabetes und eine künstliche Hüfte, sondern auch keinen Funken Charme und eine Glatze hat. Jedenfalls würde Antonio eher einen Volkshochschulkurs in Minnetanz belegen, als Plauen nach einem Anzug zu fragen. Und überhaupt: Ein Marcipane bittet andere nicht um Almosen, das ist mit seinem süditalienischen Stolz absolut unvereinbar. Mitten in unsere Ratlosigkeit hinein betritt Toni das Wohnzimmer und blickt triumphierend in die Runde. Er hat eine Idee.

«Pass ma auf, liebe Jung. Kenni einen, der kann mir der Anzug ausleihen.»

«Und wer soll das sein?»

«Gute Bekannter von dir. Deine Vater.»

«Mein Vater.»

«Ja, ist ein elegante Mann und hatter Geschmacke und bestimmt gute Anzuge auch.»

Davon ist auszugehen, und ich bin sicher, dass mein Vater meinem Schwiegervater sofort aus der Bredouille helfen würde, wenn er nicht etwa zwei Köpfe größer als Antonio wäre. Hinzu kommt, dass Antonios Bauch bestimmt nicht unter das Jackett passt. Am Ende wird er aussehen, als bewerbe er sich auf der Moskauer Clownschule. Aber Antonio lässt sich nicht beirren, zumal es sich hier um eine Familienangelegenheit handelt. Dies ist ein Generalargument bei meinen italienischen Verwandten. Ich habe inzwischen begriffen, dass in Familienangelegenheiten nie diskutiert werden darf. Da wird nur gehandelt. Und zwar sofort.

Ich rufe meine Eltern an, berichte von der misslichen Situation und fahre hin, um das Tuch für den Festakt zu holen. Mein Vater stellt kaum Fragen und überlässt mir freundlicherweise drei seiner besten Anzüge, die ich in den Kofferraum werfe. Wie erwartet sieht Antonio in dem Nadelstreifenanzug meines Vaters aus wie ein missglücktes Zauberkunststück. Mit viel Mühe gelingt es Antonio, den obersten Knopf zu schließen, worauf er entscheidet, dass die Jacke offen besser aussieht, weil dann seine Krawatte besser zur Geltung kommt. Ärmel und Hosenbeine hingegen sind massiv zu lang, für Antonio ein Beweis dafür, dass mein Vater beim Kauf des Anzugs wohl nicht so genau auf die Länge geachtet habe, was?

Ursula krempelt die Beine und Ärmel nach innen. Zwar verschwindet auf diese Weise die Knopfleiste, aber Antonio hat schon oft Anzüge gesehen, an deren Ärmel gar keine Knöpfe waren, das sei total in Ordnung und er müsse das wissen, schließlich komme er aus dem Land, das die Mode erfunden hat. Ursula befestigt die gekürzten Beine provisorisch mit Stecknadeln, und Antonio sucht einen Gürtel mit einer großen Schnalle, damit er kaschieren kann, dass er die Hose nicht zubekommt. Nachdem die Welt gerettet und der Anzug für morgen präpariert ist, nimmt Antonio ein Bad. Seine Frau, ihre Tochter und ich sinken ermattet in die Kissen.

Am nächsten Morgen badet Antonio gleich noch einmal, denn Baden ist was für elegante Leute. Heute muss er erst um zehn Uhr im Werk sein, er wird ohnehin nicht mehr richtig arbeiten. Wir fahren mit meinem Wagen hin, denn Antonio ist zu aufgeregt dafür. Als wir auf dem Parkplatz ankommen, dirigiert mich Antonio auf seinen Stammplatz, von dem wir nur noch etwa eine Viertelstunde zum Werkstor laufen müssen. Der Pförtner liest Zeitung und schaut erst auf, als Antonio an seine Scheibe klopft.

«Morgn Matzepan, wie isset?», fragt er. Dann erstaunt: «Wie siehst du dann us?»

«Eutis meine Ehretag», brüllt Antonio durch das blinde Sprechfensterchen in der Scheibe. Jemand hat die Löcher, durch die man sprechen soll, schon vor langer Zeit mit Tesa-film zugeklebt, damit es nicht so zieht. Das ist ein deutsches Sprechfensterchen-Phänomen.

Nach einer längeren Ansprache von Antonio drückt der Pförtner auf einen dicken grünen Knopf, und wir alle können passieren – ohne einen Besucherschein auszufüllen, wie Antonio mehrfach betont.

Wir betreten das Verwaltungsgebäude, dessen schwarzer Granitboden teuer glänzt. Antonio eilt auf den Empfang zu und sagt zu der dahinter sitzenden Dame: «Gute Morgn, Sie schön Frau. Wir werden hier fur eine kleine Feier erwartet.»

«Wie heißen Sie denn?», fragt die Frau. Ursula kniet sich auf den Granit und schlägt Antonios rechtes Hosenbein nach innen. Da hat sich eine Nadel gelockert.

«Marcipane, Antonio», sagt Antonio und zieht an seiner Krawatte.

«Ach so, das sind Sie», sagt die Dame und nimmt ein Telefon zur Hand.

«Herr Marcipane wäre jetzt da», sagt sie tonlos und legt wieder auf.

«Bitte warten Sie hier noch einen Moment, Sie werden gleich abgeholt.»

«Danke», sagt Antonio und verbeugt sich knapp. Wir warten also. Ich schlendere in der Halle herum und entdecke eine Tafel mit Steckbuchstaben, auf der steht, was hier heute so los ist. Im Konferenzraum «Stockholm» wird eine Firma Ginger erwartet. Im Raum «Pretoria» kommt es zu einem Treffen mit AHG-Nancy, und im Raum «Brisbane» findet eine Veranstaltung statt, die «Warcidane» heißt. Ich drehe blitzschnell das W und das d um, bevor Antonio kommt und begeistert auf die Tafel mit seinem Namen zeigt.

Eine Aufzugtür öffnet sich, und heraus kommt ein Mann, der auf uns zueilt und dabei die rechte Hand ausstreckt.

«Giesecke», sagt er und blickt in die Runde. «Na, da sind wir ja gut aufgestellt.» Er gibt uns die Hand und mustert Antonio. «Wie sehen Sie denn aus?»

«Schick, was?», sagt Antonio und strahlt Giesecke erwartungsfroh an.

«Wo ist denn Ihre Arbeitskleidung, Herr Marcipane?», fragt Giesecke mit unverhohlener Enttäuschung.

«Hängt druben im Spind.»

«Na, dann mal los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir brauchen Bilder von Ihnen, wie Sie wirklich aussehen.»

«I seh so aus.»

«Na ja, das mag ja sein, aber nicht während der Arbeit.»

In diesem Moment kommt ein Kameramann in die Halle. Er wird von einem Tonassistenten und einer jungen Frau begleitet, die extra die Filmhochschule absolviert haben, um nun einen kleinen Film zu drehen, in dem Antonio an seiner Arbeitsstelle sowie im Konferenzraum «Brisbane» zu sehen sein wird.

Wir fahren in einem Kleinbus einen halben Kilometer über das Werksgelände und laufen dann durch einen langen Gang, an dessen Ende ein riesiger Umkleideraum auftaucht. Antonio geht an seinen Spind, zum 8104. Mal. Nachdem er den Anzug meines Vaters in den Schrank gehängt, seine Schutzkleidung angelegt und seinen Helm aufgesetzt hat, ist jede Form von Eleganz aus seiner Erscheinung verschwunden. Giesecke ist sehr angetan.

Antonio wird gefilmt, wie er an seinem Arbeitsplatz steht und die Produktion überwacht, was entschieden spannender klingt, als es aussieht. Die junge Frau fragt, ob man nicht etwas machen könne, wo ein bisschen Bewegung drin sei, und Antonio beugt sich über ein Geländer und ruft einem Kollegen die Lottozahlen von gestern zu. Nach diesen brisanten Bildern will er sich wieder umziehen, aber Giesecke findet, dass Antonios Aufzug doch sehr authentisch sei, und wir fahren wieder zurück zur Hauptverwaltung, wo der Festakt stattfinden soll.

Im Raum «Brisbane» haben sich immerhin zwei Vertreter der örtlichen Presse eingefunden. Wir nehmen am Konferenztisch Platz. Antonio bekommt ein Fläschchen Orangensaft und ein Glas. Das ist sehr teurer Saft, raunt er mir zu. Feine Leute sind das, wenn sie den Saft aus so kleinen Flaschen trinken. Dann kommt Herr Köther, der Personalvorstand des Unternehmens. Wir erheben uns. Köthers Sekretärin trägt einen Präsentkorb und zwei Geschenke herein. Ihr folgen ein Vertreter des Betriebsrats sowie eine Gruppe von zwölf Männern in historischen Kitteln. Das ist der Werkschor – oder der Teil, der davon heute Zeit hat.

Herr Köther hält sich nicht lange mit Vorreden auf, er kommt gleich zur Sache.

«Liebe Freunde, liebe Kollegen, liebe Familie Marcipane, lieber sehr verehrter Herr Marcipane.»

Antonio drückt das Kreuz durch.

«37 Jahre, das ist ein halbes Menschenleben. Wir sind glücklich und freuen uns, dass Sie dieses halbe Menschenleben bei uns, nein, mit uns verbracht haben. Um ein Unternehmen in Zeiten wie diesen durch die Fährnisse eines immer schwierigeren Marktes zu navigieren, braucht es Visionen, Ideen und Leidenschaft. All diese Eigenschaften kennzeichnen dieses Unternehmen. Blicken wir einmal zurück. Vor 37 Jahren lag die Umsatzrendite unserer Firma bei neun Prozent. Ja, genau, neun Prozent. Ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen: Neun Prozent? Und ich wiederhole es: Neun Prozent.»

Es folgt ein eindrucksvoll öder Monolog über die Auftrags- und Renditeentwicklung der Firma, garniert mit ein paar Spitzen in Richtung diverser Regierungen, Gewerkschaften und der Konkurrenz. Von Antonio kein Wort.

«1981 sicherten wir uns gegen die fast übermächtige Konkurrenz aus Taiwan den Auftrag der BBL. Ich brauche nicht zu betonen, wie sehr uns gerade diese Zusammenarbeit besonders im Lichte der Öffnung des osteuropäischen Marktes Horizonte …»

Ja, das ist fesselnd. Ursula zupft an ihrem Kleid herum, Sara schaut aus dem Fenster, Giesecke macht sich Notizen. Antonio blickt Köther konzentriert in die Augen. Woran mein Schwiegervater jetzt wohl denken mag? Der Kameramann hat seine Kamera längst ausgeschaltet.

«… und wo wären wir ohne unsere phantastische Belegschaft? Ohne Männer wie Sie, lieber sehr verehrter Herr Marcipane. Ich fasse nochmal zusammen: vierzehn Jahre an der Druckpresse zwo. Zwölf Jahre an der MKL. Und dann noch elf in der Produktionsüberwachung. Chapeau, Herr Marcipane, Chapeau.» Das ist das Einzige, was sich Personalvorstand Köther über Antonio abringen kann. Dann kommt er zum Schluss.

«Und so rufen wir aus: Vivat, vivat, vivat. Und nun ein Lied, bitte.» Der Kameramann wacht auf und filmt.

Der Werkschor, der drei seiner Mitglieder eingebüßt hat, die sich zwischendurch vom Acker gemacht haben, singt nun einen sehr schönen Arbeitersong in dringlichem Gewerkschaftssound, in dem es um Eisen und Stahl und Stolz sowie um Freiheit und – wenn ich das richtig verstehe – Schlagsahne geht. Der Betriebsratsvertreter, dessen Krawatte aussieht, als habe sich darauf jemand erbrochen, blickt zufrieden in die Runde, nachdem er zuvor während der Rede von Herrn Köther da und dort ostentativ den Kopf schütteln musste.

Dann übernimmt Köther von seiner Sekretärin den Fresskorb und händigt ihn an Antonio aus. Des Weiteren überreicht er eine Firmenchronik, damit Antonio noch einmal alles nachlesen kann, was er da gerade gehört hat, und eine CD vom Werkschor, dazu noch ein Skatspiel, denn er habe sich sagen lassen, dass Herr Marcipane ein großer Skatspieler sei. Stimmt nicht? Ach so. Wirklich nicht? «Na, dann haben Sie ja jetzt viel Zeit, dieses schöne deutsche Kartenspiel zu lernen. Ich wünsche Ihnen viel Glück im Ruhestand und immer vier Buben auf der Hand.»

Das mit den Buben in der Hand hat Antonio nicht verstanden. Er vermutet dahinter eine Sauerei, traut sich aber nicht, etwas zu sagen. Dann ist plötzlich Schluss, und wir werden aus dem Saal geschoben. Ich frage Giesecke, wann das denn nun im Fernsehen käme. Er sieht mich mitleidig an. Das sei für ein Unternehmensvideo, sagt er knapp. Er schicke eine DVD.

Antonio geht sich umziehen. Es dauert eine ganze Weile, bis er zum Pförtnerhäuschen kommt, wo wir auf ihn warten. Diesmal muss er zu Fuß gehen. Niemand fährt ihn zu seinem Spind und wieder zurück. Als er nach einer kleinen Ewigkeit auftaucht, sind Ärmel und Hosenbeine aus ihren Verstecken gerutscht, was dem Anzug nicht guttut, zumal es angefangen hat zu regnen. Toni trägt einen goldenen Helm, darauf steht sein Name und eine 37, Geschenk von den Kollegen, mit denen er noch einen Kleinen Feigling trinken musste.

Zu Hause zieht er sich rasch um und setzt sich auf seine Hollywoodschaukel. Den Helm behält er den ganzen Tag auf. In der Hand hält er das Vorhängeschloss von seinem Spind. Hat er mitgehen lassen, es ist ihm mehr wert als die Geschenke von Herrn Köther. Den Anzug bringe ich zum Altkleidercontainer. Mein Vater hat mich nie mehr danach gefragt.

1Rheinischer Arbeiterslang für «Zwiebelmettwurst»

1Nach Auskunft von Frau M., die große Teile ihres Lebens in einem fensterlosen Supermarkt in Wolfratshausen verbringt, ohne dort jemals den bayerischen Ministerpräsidenten beim Einkaufen zu sehen, ist der Unterschied der: Brie sei milder und weicher als Camembert. Auf meinen Hinweis, dass auf dem Camembert stehe, dieser sei «mild und cremig», entgegnete sie: «Genau. Und der Brie ist noch milder und noch cremiger.»

ZWEI

Ich kann meinen Schwiegervater wirklich gut leiden, aber Antonio ist mitunter sehr anstrengend. Das liegt an der ständigen Vermischung von Herkunft und Zuhause bei ihm. Im Gegensatz zu den meisten Menschen ist das bei Antonio nämlich nicht dasselbe. Er stammt aus Campobasso in Molise, einem sehr kleinen und selbst unter Italienern weitgehend unbekannten Bundesland, welches häufig vergessen wird, wenn man die Regionen aufzählt. Es hat insofern Ähnlichkeit mit Kurt Georg Kiesinger, der auch oft vergessen wird, wenn man die deutschen Bundeskanzler1 rekapituliert.

Molise ist gewissermaßen die Bandscheibe zwischen den Abruzzen und Apulien. Und die Hauptstadt von Molise ist Campobasso. Es gibt hier ungefähr 50 000 Einwohner, eine sehr sehenswerte Altstadt sowie das internationale Museum für Miniaturkrippen. 400 Exemplare gibt es zu bestaunen, sogar eines aus dem Schwarzwald. Wem das zu aufregend ist, der kann sich in ein Café setzen und warten, dass die Amerikaner einmarschieren. Das haben sie vor rund sechzig Jahren schon getan, und wer weiß, vielleicht ergibt es sich ja noch einmal.

Von dort also ist Antonio weggegangen, das ist jetzt schon über vierzig Jahre her. Eigentlich wollte er damals nach Amerika, aber er ist dann letztlich bloß bis Krefeld gekommen, genauer gesagt bis nach Kempen, einem Ort am Niederrhein, der Campobasso in einigem ähnlich ist. Es gibt auch hier einen historischen Stadtkern und nicht zu viele Sehenswürdigkeiten. Im Gegensatz zu Campobasso liegt Kempen aber nicht auf einem Berg, ganz im Gegenteil. Der Niederrhein ist so flach, dass man das Kartoffelkraut auseinanderbiegen muss, wenn man Kempen von der Ferne sehen will.

Hier hat Antonio sein Häuschen gebaut, seine Kinder zur Schule geschickt und seine Rentenansprüche erworben, also ist dies in vier Jahrzehnten sein Zuhause geworden. Aber Heimat? Das sind wohl die Gedanken, die er sich macht und die man manchmal schlecht versteht, weil er sein Deutsch immer mit Italienisch und Phantasiebegriffen würzt, deren Bedeutungen nur ihm bekannt sind. Meistens tragen sie nicht erheblich zum Verständnis bei.

Die Marcipanes haben kaum Freunde, sie gelten als seltsam. Aber jeder grüßt sie freundlich, wenn sie in Ermangelung eines corso1 über den Buttermarkt laufen, einen kleinen Platz im Herzen von Kempen.

Es ist ein beständiges Singen und Brummen in Antonios Kopf, fortwährend schaltet er vom Italienischin den Deutschmodus um und wieder zurück. Er mag das dunkle Altbier, das sie hier trinken, und Sülze mit Bratkartoffeln. Aber vorher – vor jeder warmen Mahlzeit – muss er Nudeln und dazu moussierenden Rotwein haben. Es drängt ihn danach, sich seine elegante Cordjacke anzuziehen, wenn er das Haus verlässt. Nie vergisst er den passenden Schal dazu und erst recht nicht den Spritzer Duft, anhand dessen ihn Kenner auf vierzig Meter Entfernung identifizieren. Aber am Abend läuft er in einem aberwitzigen Trainingsanzug durchs Haus. Antonio liebt den rheinischen Karneval, auch weil er seine Frau da kennengelernt hat, aber er muss bloß alte Fotos von der Osterprozession in Campobasso sehen, damit sich seine Augen mit Tränen und Heimweh füllen. Er ist ganz hin und her, ganz zerrissen von seinen Welten, und manchmal wird ihm das zu viel. Dann will er alleine sein, oder er stellt etwas an. Kommt abends erst spät nach Hause, streitet mit fremden Menschen, schläft aus Protest beim Abendessen ein. Mit ihm zu leben ist nicht gerade einfach. Oft frage ich mich, wie Ursula das aushält. Sie ist eine stille, freundliche Frau. Nie habe ich sie schreien oder fluchen gehört. Befindet sie sich unter Antonios Landsleuten, lacht sie mit und spricht sogar ein bisschen italienisch. Wenn sie aber mit Antonio alleine ist, sagt sie fast nichts, und alles, was sie nicht sagt, sagt sie auf Deutsch. Sie meckert nicht viel, meistens sieht sie an die Decke und atmet tief durch.

Sie hätte es einfacher haben können, sich das Gerede und die Probleme und die hohen Zinsen beim Hausbau sparen können, wenn sie gemacht hätte, wozu man ihr riet, als sie mit dem dunkeläugigen Gastarbeiter durch die Straßen lief: einen anständigen Deutschen heiraten. Hat sie aber nicht. Und als ich sie frage, warum sie das nicht getan hat, sieht sie zu ihm herüber und seufzt. Und sagt: «Es war keiner so wie er.»

«So wie?», frage ich, denn ich verstehe nicht, was sie meint.

«Er war der Einzige, der sich wirklich um mich bemüht hat. Ich weiß schon, dass er mich damals brauchte, für die Aufenthaltsgenehmigung. Und ich weiß auch, dass er das vorher schon mit anderen probiert hat. Er war kein Hauptgewinn, und da dachte ich: Toll, ich bin auch keiner. Wir haben gut zusammengepasst.»

«Das klingt aber traurig», sage ich.

«Das ist nicht traurig. Es war, wie es war. Ich habe es auch nie bereut, denn immerhin waren wir hier immer was Besonderes.»

So kann man es auch sehen. Ich setze mich zu Antonio auf die Couch. Er hat sich die Welt so gemacht, wie er sie braucht. Dreiteilige Sitzgarnitur, Schrankwand mit Butzenscheiben, kleine italienische Keramikvögel, die auf einer Anrichte stehen.

Er löst ein Kreuzworträtsel.

«Was iste große Fluss mit swei Buchstabbe?», fragt er mich.

«Po. Das musst du doch wissen.»

«Nee, iste nickte richti.»

«Dann Ob», versuche ich es weiter.

«Okee. Danke, meine liebe Jung.»

Er brütet eine Weile, schreibt mit seinem Kugelschreiber geschäftig in das Heft, legt es schließlich aus der Hand und geht in die Küche, um seine Frau zu fragen, was es zu essen gibt. Er ist seit ein paar Tagen Rentner und hat sich noch nicht so richtig auf den neuen Lebensbeat eingestellt. Ich nehme aus Langeweile das Rätselheft in die Hand und schaue auf Antonios Schwedenrätsel. Was ist denn das? Keilförmiges Stück in Kleidungen: ZUTTL. Und hier, dt. Nordseehafen: PUMPS. Oder hier, Ostgermanenvolk: SELMF.

Er hat das ganze Ding ausgefüllt und überall, wo er nicht weiterwusste, einfach Phantasiebegriffe erfunden. Clubjacke: OGRHUS. Kurzer Regenguss: TUMDTUI.

Er kommt zurück, und ich lege das Heft schnell wieder auf den Tisch.

«Bin i schlau?», fragt er mich.

«Und wie», antworte ich. «Aber ein Kinoangestellter mit dreizehn Buchstaben ist ein PLATZANWEISER und kein SCHNOOREPUSTI.»

«Na unde?»

«Da stimmt doch nichts in deinem Kreuzworträtsel.»

«Ist egal, stimmte nickt, aber ist fertig. Wen interessierte?»

«Aha.»

Seine pragmatische Art und Weise, sich Aufgaben zu entledigen, finde ich immer wieder phantastisch. Er erklärt mir nun, der Rasen müsse dringend gemäht werden. Er werde dies sofort erledigen, denn hier in der Siedlung würde es nicht gern gesehen, wenn die Grashalme zu lang wüchsen. Ich biete ihm an, dass ich das übernehmen könnte, denn ich habe das Gefühl, mich schwiegersohnmäßig nützlich machen zu müssen. Er lehnt brüsk ab, will mir aber die Maschine zeigen. Also gehen wir in die Garage, und er holt seinen Rasenmäher hervor. Er weist mich abermals darauf hin, dass diese Arbeit seine Sache sei.

«Muss man der feine precisione Obackt gebe», fügt er hinzu, als handele es sich bei seinem Rasenmäher um eine Mondlandefähre. Ich gebe mich beeindruckt und will eben wieder ins Haus gehen, um vielleicht ein kleines Kreuzworträtsel zu lösen. Doch Antonio besteht darauf, dass ich Zeuge der präzisen Kürzung seines Rasens werde, also bleibe ich und sehe ihm zu, wie er mit einem Ruck den Rasenmäher in Gang setzt, der neben Qualm auch ein unerhörtes Geknatter freisetzt. Antonio besitzt einen Motorrasenmäher. Mit einer Tankfüllung kommt er ungefähr vier Jahre aus. Er sieht sich um, ob ihn jemand beobachtet, und brüllt dann: «Okee, maki ein Ausnahm, abe bitte mit Obacht.» Er tritt zur Seite, und ich schiebe den Rasenmäher in Richtung des kümmerlichen Fleckchens Gras, den Antonio Wiese nennt. Als ich mich zu ihm umdrehe, ist Antonio bereits verschwunden. Er findet es langweilig, anderen beim Rasenmähen zuzusehen.

Die Marcipanes haben einen winzigen Rasen vor dem Haus. Eigentlich bräuchte man gar keinen Rasenmäher dafür. Man geht bloß drei Schritte in die eine Richtung, wendet, geht dann drei Schritte in die andere Richtung, und – zack – ist der Rasen gemäht. Man könnte die paar Halme auch mit einer Nagelschere stutzen, was viele der Nachbarn von Antonio und Ursula zu machen scheinen.

Eigentlich wäre der Platz vor Antonios Reiheneckhaus gar nicht so klein, allerdings steht dort eine gigantische Birke. Antonio hat denselben Fehler gemacht wie Millionen deutscher Eigenheimbesitzer. Unsere Elterngeneration – so viel Kritik darf erlaubt sein – war in fast allem gut, nur nicht in der Gartenplanung. Und darum befinden sich in so ziemlich allen Eigenheimgärten, die ich kenne und die vor circa 35 Jahren angelegt wurden, zu große Bäume und zu mächtige Sträucher. Überall stehen gigantische Schattenspender, die dem Garten die Sonne nehmen und den Rasen vermoosen lassen. Oder riesige Flachwurzler, die sich Hunderte Meter weit in fremde Gärten verzweigen wie ein Netz aus naiven Fehleinschätzungen. Bei Stürmen fällt dann und wann eine dreißig Jahre alte Investition aufs Dach, von der der Mann zur Frau einst sagte: «Komm, wir nehmen die Eiche, das ist der deutsche Schicksalsbaum.»

Herr und Frau Marcipane pflanzten sich eine winzige Birke in den Vorgarten, weil Antonio Birken so exotisch fand. Inzwischen ist diese Birke ein Wolkenkratzer von einem Baum, sie überragt das Haus um viele Meter und verliert im Herbst so an die sechs Milliarden Blätterchen, die Antonio auffegen müsste, was er aber seiner Frau überlässt, weil die sich mit Pflanzen besser auskenne als er, wie er sagt.

Der Baum war früher mal von Rasen umzingelt, aber der ist weg, hat kein Licht mehr bekommen. Ein Fleckchen Sonne fällt noch in den Vorgarten, und dort hegt Antonio seinen Restrasen, den ich innerhalb von sieben Sekunden getrimmt habe. Hinten im Garten muss ebenfalls gemäht werden. Dort ist ein bisschen mehr zu tun. Siebenmal einundzwanzig Schritte. Rasenmähen ist eine schöne, meditative Tätigkeit.

Der Garten der Marcipanes grenzt linker Hand an einen schmalen Durchgang mit von Baumwurzeln angehobenen Gehwegplatten, der von einer Stichstraße zur nächsten führt. Hier gehen die Nachbarn vorbei, wenn sie zum Bäcker müssen, und lassen ihre Hunde kacken, weshalb diese Gasse auch Haufenweg genannt wird. Manchmal weht eine Brise in den Garten, besonders wenn es heiß ist und man auf der Terrasse sitzt. Auf der rechten Seite grenzt das Grundstück an jenes der Familie Münter. Seit 35 Jahren wohnen die Marcipanes und die Münters nebeneinander. Man ignoriert einander. «Sind kein feine Leut, aben keiner der Kultur oder guter Erziehung oder bisschen Eleganz, nix davon», sagt Antonio, als ich den Grasabfall in die braune Tonne gegeben und mich wieder zu ihm ins Wohnzimmer gesetzt habe. Herr Münter hat mir die ganze Zeit zugesehen. Als ich ihn grüßte, nickte er nur knapp und fummelte an einem Brombeerstrauch herum. Aber er sah mich die ganze Zeit an.

Später erzählt mir Sara, was es mit diesem Burschen auf sich hat und warum seit über drei Jahrzehnten eisiges Schweigen zwischen den Familien herrscht. Als nämlich der Studienrat Wilfried Münter erfuhr, dass in dem Haus neben ihm ein Gastarbeiter einziehen würde und dieser, was noch schlimmer war, Besitzer dieses Hauses war, da sammelte Münter Unterschriften, um den Zuzug von Ausländern in die frische Neubausiedlung zu stoppen. Er war womöglich nicht einmal, was man heutzutage fremdenfeindlich nennt, eher fremdenängstlich, was aber auf dasselbe hinausläuft. Zu dieser Ängstlichkeit gesellten sich auch Ärger über sich selbst, weil Münter zu lange gezögert und kein Reiheneckhaus mehr bekommen hatte, sowie ein etwas geringes Selbstbewusstsein und Furcht vor dem Wertverlust seines Hauses, der sicher beträchtlich sein würde, wenn Italiener in der Nachbarschaft wohnten.

Münter hektographierte seinen Aufruf, fremdländische Hausbesitzer gemeinsam und im Sinne einer friedlichen Nachbarschaft nicht zu dulden, und es unterschrieben 41 der 103 Eigenheimbesitzer, die es im Viertel damals gab. Die restlichen waren entweder politisch irgendwie nicht in Ordnung, oder sie öffneten nicht, aus Angst vor Ausländern, die ihnen an der Haustür etwas andrehen wollten.

Der Tag, an dem Ursula gefragt wurde, ob sie unterschrieb, war der letzte, an dem sie in dem Supermarkt der Siedlung einkaufen ging. Drei Monate wohnten sie hier, inzwischen hatten sie sogar eine Haustür. In den ersten Wochen hatte Antonio abends den Eingang mit einem Brett und einer davor angelehnten Schubkarre gesichert. Sie aßen an einem Esstisch, den Antonio per Ratenzahlung gekauft hatte und der auf dem Estrich stand. (Das Stabparkett kam erst viereinhalb Monate später, Folge der suboptimalen Zeitplanung des Bauherrn). In dem Supermarkt gab es drei Sorten Nudeln: Spiralnudeln, Buchstabensuppe und Spätzle. Antonio konnte diese Eiernudeln nicht ausstehen, aber er beschwerte sich nicht, wenn Ursula abends für ihn kochte und sie gemeinsam auf die unverputzten Wände ihres Rohbaus guckten. Antonio war der glücklichste Schichtarbeiter der Welt, aber Ursula war deprimiert. Sie konnte an ihrem Kleid herumklopfen, soviel sie wollte, immer hing Dreck darin. Sie konnte ihre Töchter zur Höflichkeit erziehen, trotzdem ließen die anderen Mütter ihre Kinder nicht mit Lorella und Sara spielen.

Ursula stand also im Supermarkt an der Wursttheke, um Salami (Mortadella gab es damals noch nicht) zu kaufen, jeden Dienstag brauchte sie hundert Gramm davon für Antonios Pausenbrote. Und dann gab ihr die Verkäuferin ein Blatt Papier über die Theke und sagte: «Unterschreiben Sie doch auch, sonst wird aus dieser Gegend eines Tages noch Klein Neapel.» Ursula las die Unterschriften beinahe jeden Nachbars auf der Liste, und dann fing sie an zu weinen. Die Verkäuferin verstand nicht, bis Ursula sagte: «Damit sind doch wir gemeint.» Sie ließ ihren Einkaufswagen stehen und verließ das Geschäft ohne Salami. Abends zeigte sie Antonio das Papier, und nachdem sie ihm erklärt hatte, was es bedeutete, ging sie ins Bett, ohne noch ein Wort zu sagen.

Antonio regelte die Angelegenheit auf seine Weise, indem er im Umkreis Hundekacke einsammelte und in der Unterschriftenliste verpackte. Dann durchnässte er das Päckchen mit Brennspiritus, legte es vor Münters Haustür und zündete es an. Er klingelte und trat einige Meter zurück. Münter öffnete die Tür, sah Antonio, sah das brennende Papier und trat das Feuer mit den Hausschuhen aus. Die beiden Männer wechselten danach nie mehr auch nur ein einziges Wort.

Antonio hat den Fernseher angemacht, denn heute ist Autorennen, und Antonio liebt es, sich stundenlang anzusehen, wie fossile Brennstoffe vernichtet werden. Natürlich ist die Kombination aus überlegener italienischer Technik und der brillanten fahrerischen Intelligenz des deutschen Piloten eine unschlagbare Mischung.

«Der putzte die alle ab», frohlockt Antonio.

«Was macht der bitte?», frage ich ungläubig.

«Der Schumackä putzte die alle ab.»

«Der putzt die alle weg, meinst du.»

«Sagi doch.»

Gegen Ende des Rennens klingelt es an der Tür. Sara besucht eine frühere Schulfreundin, und Ursula hat sich hingelegt. Antonio ist über dem Rennen eingeschlafen, daher gehe ich zur Tür, um zu öffnen. Vor mir steht ein hagerer Mann in einer grünen Trevirahose. Er trägt ein hellblaues T-Shirt, auf dem «Volkslauf 1987» steht. Er hat eine verknitterte Plastiktüte in der Hand und sieht mich an, als habe er mir die Tür aufgemacht.