Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

Im tiefen Süden Bayerns ist Mara Betrucci, eine listige Witwe, ständig auf der Suche nach reichen Leuten. Mit phantastischen Geschichten gelingt es der Sechzigjährigen, ihnen Geld und Vermögen abzunehmen. Auf die Höfe alter, allein stehender Bergbauern hat sie es besonders abgesehen. Nahe einer Marien-Quelle bei Anderdorf steht der Gfäller-Hof, zu dem Bergwiesen, Buchenwälder und Almen gehören. Viele kommen zur Quelle. Das Wasser soll schon Wunder bewirkt haben. Zu den Wasserholern gehört auch Mara, doch sie will mehr als das Wasser. Sie will den Gfäller-Hof. Schorsch, der Bauer, geht schon auf die Achtzig zu. Misstrauisch ist er jedem gegenüber. Sein Neffe, der Lenz, ist einer der wenigen Menschen, die er an sich heran lässt. "Da Lenz soi mein Hof amoi erben", hatte er oft gesagt. Als der Schorsch stirbt, taucht ein Testament auf, nach dem Mara die Erbin sein soll. Sie gibt vor, davon erst durch das Nachlassgericht erfahren zu haben. Dem Lenz schreibt sie, es tue ihr leid, aber der letzte Wille des Schorsch müsse geachtet werden. Als sie bei Gericht den Erbschein beantragt, geht Lenz zum Anwalt. Marinus Happinger übernimmt den Fall. Er setzt ein Verfahren in Gang. Jeden denkbaren Grund macht er gegen die Wirksamkeit des Testaments geltend; vor allem aber erklärt er die Anfechtung. Mehrere Sachverständige und Dutzende von Zeugen werden befragt. Zuletzt läuft alles auf einen Anfechtungsgrund hinaus: Irrtum im Beweggrund (Motivirrtum). Einer krankhaft geldgierigen Betrügerin wollte der Alte seinen Hof sicher nicht vererben, doch genau das ist passiert. Im Laufe des Verfahrens kommt eine unglaubliche, kriminelle Vergangenheit der geheimnisvollen Frau ans Licht. Der Ausgang des Verfahrens bleibt freilich bis zuletzt ungewiss.. Marinus Happinger erlebt in diesen Jahren auch privat so manches, was eigentlich nicht passieren sollte und dann eben doch geschieht, aber auch vieles, was das Leben bunt und lebenswert macht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 314

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

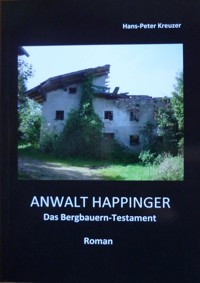

Hans-Peter Kreuzer

ANWALT HAPPINGER

DAS BERGBAUERN-TESTAMENT

Roman

Impressum

© 2015 Copyright by Hans-Peter Kreuzer 83071 Stephanskirchen, Winterhollerweg Erstdruck 2015 / eBook-Ausgabe 2018 Konvertierung: sabine abels | www.e-book-erstellung.de Druck, Veröffentlichung und Vertrieb erfolgen über epubli, ein Service der neopubli GmbH, Berlin

Namen und Handlung sind frei erfunden,

Kapitel 1 – Ein Erbrechtsfall für Marinus Happinger

„Eine Viertelstunde gebe ich ihnen noch“, murmelte Marinus Happinger grimmig, „mehr nicht.“ Es war jetzt genau zehn Uhr und seit zwei Stunden ging das schon so mit dem Lärm. Der Boden seines Arbeitszimmers vibrierte. Von den Räumen im Stockwerk unterhalb seiner Anwaltskanzlei, kam das Hämmern und Bohren, das ihn nervte.

In erster Lage im Zentrum Rosenheims hatte er die Kanzlei gewählt – und nun dieses. Er sah ja ein, dass es bei einem Mieterwechsel nicht ohne Lärm abgehen konnte, aber es traf ihn eben zu oft. Bis 1990 waren die Räume im ersten Stock des recht ansehnlichen Geschäftshauses an einen Makler vermietet. Dann war ein Herrenausstatter eingezogen, der die Räume nach seinen Vorstellungen umbauen ließ. Ja und jetzt in diesem Frühjahr 1996 war es eine der großen Rosenheimer Banken, die den Räumen mit umfangreichen Trockenbaumaßnahmen ein neues Gesicht verleihen wollte, bevor sie hier im Zentrum der Stadt ihre x-te Beratungsstelle etablierte.

Offenbar hatten sie es nicht eilig. Einige Tage Baulärm hätte sich Happinger ja eingehen lassen, aber es war nun schon über eine Woche vergangen und rein gar nichts deutete auf die baldige Fertigstellung hin.

Unregelmäßig, ja geradezu tückisch kam dieser Baulärm daher. Er hatte leider nicht das Verlässliche eines in berechenbaren Zeiten aufkommenden Verkehrslärms; nein – dieser Lärm wies geradezu sadistische Züge auf. Er brach plötzlich ab. Minutenlang gaukelte er einem die ersehnte Ruhe vor und setzte dann unerwartet wieder ein.

Heute war es besonders schlimm für Happinger, denn er arbeitete an einer Klage. Für seine Arbeit am Schriftsatz hätte er Ruhe gebraucht, so aber schreckte er jedes Mal auf, verlor den Faden und kam nicht so recht voran. Er schob das Konzeptpapier und den Bleistift beiseite, stand auf und stellte sich an eines der nach Süden gehenden Fenster. Er schaute hinunter auf die Rathausstraße und weiter nach rechts auf die Kreuzung, an welcher die Prinzregentenstraße begann. Autos und LKWs bewegten sich im Schritttempo auf dieser Verkehrsachse, die den Max-Josefs-Platz von der hier beginnenden Münchner Straße trennte und damit eine durchgehende Fußgängerzone verhinderte.

Die Leute hatten es eilig. Sie flüchteten vor dem Regen, der ganz unvermutet eingesetzt hatte. Niemand war auf die Idee gekommen, an diesem Morgen, der mit so viel Sonne begonnen hatte, einen Schirm mitzunehmen. Leicht bekleidet und gut gelaunt waren sie aus dem Haus gegangen. Jetzt aber zeigte ihnen der April seine Launenhaftigkeit und damit war auch die gute Stimmung der Leute dahin.

Bei einem solchen Wetter hielt sich Happinger eigentlich ganz gerne in seinem Büro auf. Heute aber verleidete ihm der unerträgliche Baulärm im Haus so ziemlich alles. Er hatte keinen Grund, die Passanten da drunten zu bedauern; vielmehr verdiente er es, bedauert zu werden. Wieder dröhnte ihm der Lärm eines Bohrhammers in den Ohren, brach ab und setzte gleich darauf wieder ein.

„Eine Viertelstunde, mehr nicht“, grummelte Happinger wieder und wieder. Über Klagen auf Unterlassung und Schadensersatz dachte er nach, welche gegen die Urheber des Baulärms oder zumindest gegen den Vermieter geführt werden könnten. Die zu stellenden Anträge und die komplette Klagebegründung hatte er vor Augen, doch selbst in diesen Gedanken wurde er gestört. Gerade erreichte der Ohren betäubende Lärm wieder einen Höhepunkt. In seiner Phantasie drangen die Bohrer jetzt schon durch die Decke. Jeden Moment mussten sie sichtbar werden. Wie Pilze nach einem warmen Regen, nur eben nicht still wie diese, sondern mit höllischem Lärm würden sie den Boden durchbrechen. Happinger presste sich die Handflächen gegen die Ohren und beobachtete das leichte Zittern der Gegenstände auf seinem Schreibtisch, der Bilder an den Wänden und der Bücher in der Bibliothekswand hinter ihm.

Sogar die schwere Messing-Schreibtischleuchte bewegte sich. Ihr grünmetallener Schirm schien sich in ein Instrument für zeitgenössische Musik verwandelt zu haben, denn er gab Töne in Nerv tötender Frequenz von sich.

Happinger überlegte, ob er bei einem derart dringlichen Fall nicht doch auf der Stelle eine einstweilige Verfügung erwirken und damit dem Spuk ein Ende machen sollte. Während er die rechtlichen Möglichkeiten durchdachte und sie sorgfältig gegeneinander abwog, verstrich das Ultimatum, welches er den Lärmverursachern und deren Hintermännern stillschweigend gesetzt hatte.

Es war genau Viertel nach Zehn. Schlagartig hörte das Bohren und Hämmern auf. In den Kanzleiräumen waren jetzt nur noch die gewohnten Geräusche aus dem Sekretariat zu hören.

„Na geht doch“, dachte Happinger und setzte sich wieder an seinen Schreibtisch, um den Schriftsatz erneut in Angriff zu nehmen. Aber noch bevor er den zuletzt zu Papier gebrachten Text lesen und daran anknüpfend den halb fertigen Entwurf weiter bearbeiten konnte, klopfte es an der Tür seines Arbeitszimmers.

„Ja bitte!“ rief Happinger.

Lisa Prezz, Happingers Anwaltsgehilfin, schaute durch die halb geöffnete Tür und meldete: „Herr Rechtsanwalt, da ist ein Herr Gfäller in einer Erbangelegenheit. Er ist sehr aufgeregt und möchte unbedingt gleich mit Ihnen sprechen.“

„Wollen sie alle“, grummelte Happinger in seinen nicht vorhandenen Bart und beinahe wollte er Fräulein Prezz schon anweisen, dem Drängler einen Termin erst in der nächsten oder in der übernächsten Woche anzubieten. Aber dann überlegte er, dass dieser Mann, der anscheinend über gar keine Geduld verfügte, womöglich sofort beim nächsten Anwalt anfragen würde, und dann käme eben dieser zu einem Mandat, das sich ja vielleicht als interessant herausstellen könnte.

Das wollte Happinger dann doch nicht.

Erbrechtsfälle fand er sehr interessant und nicht selten waren sie auch lukrativ.

Wie interessant und lukrativ dieser Fall werden würde, ja dass es vielleicht einer der spannendsten Fälle in seiner ganzen Anwaltslaufbahn werden könnte, ahnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

„Also lassen Sie den Herrn Gfäller bitte im Wartezimmer Platz nehmen und sagen Sie ihm, dass es noch einen Moment dauert“, raunzte Happinger immer noch unwillig dem Fräulein Prezz zu.

Inzwischen drangen unter ihm die Bohrhämmer schon wieder in die Decken und Wände. „Na – das kann ja eine heitere Besprechung werden“, dachte er, „wenn die Nerven beim Anwalt u n d beim Mandanten blank liegen.“

An eine Fortsetzung der Arbeit am Schriftsatz war allerdings auch nicht zu denken.

Er rannte hinaus in den Flur, vorbei an der halb offenen Türe des Wartezimmers und rief Fräulein Prezz noch zu: „Bin gleich zurück! Kaffeepause!“. Er nahm nicht den Aufzug, eilte die Treppe nach unten. Sekunden später stand er den heißen Kaffee schlürfend am Stehausschank des Tschibo-Kaffeeladens.

Es kam ihm ausgesprochen ruhig vor in dem belebten Laden.

Hatten ihn die Bohrgeräusche taub gemacht?

So, dass es niemand merkte, zog er erst links und dann rechts kräftig an seinen Ohrläppchen. Es half. Schlagartig waren die Ohren wieder auf den normalen Empfang von Geräuschen eingestellt. Da war es, das muntere Geplapper von allen Seiten, wie er es von diesem stark frequentierten kleinen Laden unter den Arkaden kannte. Das Ziehen an den Ohrläppchen hatte auch bei Bergbahn-Fahrten und Flugreisen oft diese Wirkung gehabt.

Auf dem Rückweg in sein Büro ließ Happinger im Vorbeigehen die Arbeiter in der unteren Etage wissen, dass in der nächsten halben Stunde genau über ihnen eine äußerst wichtige Besprechung stattfinden wird, und dass er sie mit einem Sack voller Paragraphen aus dem Haus jagen wird, wenn sie den Lärm nicht vorübergehend unterlassen. Einer von ihnen, vermutlich der Vorarbeiter, hob die Schultern und drehte die Handflächen nach oben.

„Auch eine Antwort!“ dachte Happinger. Er hoffte aber, dass ihm sein drohender Auftritt doch zumindest eine ungestörte halbe Stunde verschaffen würde. „Der Herr Gfäller wird schon ungeduldig“, flüsterte ihm Fräulein Prezz zu, als er durch die Bürotür kam.

Happinger nahm es zur Kenntnis.

Natürlich hätte er den Mandanten auch sofort herein bitten können, aber eine Wartezeit wollte er ihm schon zumuten.

Guten Anwälten, so dachte er, eilt der Ruf voraus, vielbeschäftigt zu sein. Happinger war selbstbewusst genug, sich für einen sehr guten Anwalt zu halten. Einem Mandanten, der so überraschend daherkam, wie dieser Herr Gfäller, war eine angemessene Wartezeit zuzumuten. Aber jetzt konnte es ja losgehen.

„Herr Gfäller, kommen Sie bitte mit mir?“ sagte Happinger.

Er reichte dem Mandanten beiläufig die Hand und geleitete ihn persönlich zur Tür des Besprechungszimmers.

„I bin da Gfäller Lenz!“ dröhnte es ihm wie aus einem Schalltrichter über den Rücken direkt ins Ohr. Der Gfäller Lenz schrie es heraus, was daran lag, dass er im Wartezimmer wohl ein gehöriges Quantum Baulärm mitbekommen hatte. In seiner Aufregung hatte er aber nicht bedacht, dass mittlerweile von unten gar kein Lärm mehr kam.

„Hoppla, des war jetzt aber a bissl z`laut“, entschuldigte er sich mit betroffener Miene und hochgezogenen Schultern. „Macht nichts!“ meinte Happinger. Er war zufrieden, dass sein Protest anscheinend Erfolg hatte, sodass er auf eine ungestörte Besprechung hoffen konnte. „Nehmen Sie doch bitte Platz!“ sagte er und deutete auf einen der Besucher-Stühle. Er selbst ließ sich in seinen Schreibtisch-Sessel gleiten und nahm die Haltung ein, die er der Gewohnheit folgend bei Besprechungen immer einnahm. Mit seiner linken Hand hatte er die Sessellehne fest im Griff, der rechte Arm war abgewinkelt auf die rechte Lehne gestützt. Der Daumen der rechten Hand stützte das Kinn, der Mittelfinger folgte dem Lippenbogen und der stramm zum Ohr weisende Zeigefinger drückte fest gegen die Wange. Zuhören und Schweigen mochte das bedeuten. Tatsächlich war Happinger schon gespannt darauf, was ihm dieser Herr Gfäller zu sagen hatte.

Kapitel 2 – Anna Happinger beim Großeinkauf

Marinus Happinger hatte das Haus morgens um sieben in Richtung München verlassen. Es erwartete in dort vor dem Oberlandesgericht in der Prielmayerstraße pünktlich um acht Uhr sein Mandant. Die Berufungs-Verhandlung in einem hochkarätigen Bauprozess stand an.

Anna Happinger erledigte an diesem Dienstag gleich nach dem Frühstück die Einkäufe für die bevorstehende Woche. Sie musste dazu in das drei Kilometer entfernte Reding fahren, denn in Aufferberg, wo sie wohnten, gab es nur ein paar Bauernhöfe und Landhäuser, aber keine Geschäfte. Marinus und Anna hatten sich ganz bewusst für ein Haus im Außenbereich entschieden, auch wenn sie dafür etwas weitere Wege in Kauf nehmen mussten und zwei Autos brauchten. Das war eben der Preis für die Traumlage. Für Anna war es an diesem Dienstag die übliche Einkaufstour. Erst war sie zum Metzger gefahren, dann zum Bäcker und zuletzt fuhr sie noch zu dem weit außerhalb von Reding gelegenen Supermarkt. Anna Happinger war ganz entgegen der in den Supermärkten sonst üblichen Anonymität dem Verkaufspersonal bestens bekannt. Sie wurde namentlich begrüßt, seitdem sie wegen ihrer häufigen Großeinkäufe positiv aufgefallen war.

Tatsächlich brauchte sie fast immer zwei große Einkaufswagen, um die für die große Familie benötigten Lebensmittel von den Regalen zur Kasse und zum Auto zu befördern. Es waren ja immerhin acht Personen, die sie zuhause zu versorgen hatte. Selbst wenn ihre Mutter und die kleineren der fünf Kinder keine starken Esser waren, kam immer eine große Menge an Lebensmitteln zusammen. Wer die zierliche, blonde Frau nicht kannte und das Pech hatte, an der Kasse hinter ihr warten zu müssen, rätselte, warum zum Teufel jemand wie sie solche Hamsterkäufe tätigte.

Auch an diesem Tag war es ein gewaltiger Warenberg, den Anna zur Kasse schob. Im Supermarkt war zu dieser Stunde viel los. Als sie die Waren Stück für Stück auf das Fließband legte, spürte sie die Ungeduld der hinter ihr stehenden Kunden. Anna konnte daran nichts ändern, und was nicht zu ändern war, nahm sie mit Ruhe und Gelassenheit.

Zum Schluss spuckte die Kasse einen unglaublich langen Streifen aus.

„Macht hundertdreiMarkzwölf, Frau Happinger“, rief die Kassiererin weithin hörbar, als wäre das Ergebnis von allgemeinem Interesse.

Anscheinend hatte sie vom Filialleiter die Anweisung bekommen, den Rechnungsbetrag laut und deutlich zu sagen. Unwillkürlich fiel Anna der von den Ulknudeln Ingolf Lück und Hella von Sinnen gespielte Fernseh-Spot ein, mit dem mehr Unbefangenheit beim Thema HIV und Aids erzeugt werden sollte. Lück steht an der Kasse des Supermarktes und versteckt die bunten Präservative verschämt unter den anderen Einkäufen. Die hinter ihm stehenden Kunden sollen sie nicht bemerken. Die gänzlich unsensible Kassiererin aber greift gezielt nach den Präservativen im Korb, hebt sich hoch und ruft der Kollegin an der Kasse gegenüber ganz laut zu: „Hey Tina, wat kosten die Kondome?“

Anna fand sich damit ab, dass es an der Kasse eines Supermarktes so etwas wie Diskretion nicht gab, und es hatte ja auch etwas Gutes. Kunden, die sich mit dem Hören und mit dem Lesen der Kassenzettel schwer taten, waren dankbar für eine laute und deutliche Ansage. „Beim Einkaufen ist man halt nicht allein“, dachte sich Anna, und so als hätte dies noch einer Bestätigung bedurft, vernahm sie hinter sich eine knarzig-schrille Frauenstimme: „Is des a Wirtin? Ko de ned im Großmarkt eikaffa?“

Anna drehte sich langsam um und schaute der zaundürren, verhärmten Gestalt, die so etwa um die achtzig sein mochte, direkt ins Gesicht.

Die Alte kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen, aus denen sie, wie es schien, jederzeit weitere giftige Pfeile abschießen konnte. Jetzt aber wartete sie gespannt auf Annas Reaktion. Aber Anna sagte nichts. Sie lächelte.

Das war aber anscheinend so ungefähr das Letzte, was die Alte ertragen konnte.

Mit ihren knöchernen, zittrigen Händen umklammerte sie den Griff des Einkaufswagens, auf den sie sich stützte, und stieß mit ihrer geballten negativen Energie die Worte hervor: „Schau vor, und schau dass d`weida kummst!“

Anna hielt das in der Tat auch für das Beste. „Lass die Alte reden, wer weiß, was ihr fehlt und wie viele Jahre ihr noch vergönnt sind?“ dachte sie. Sie zahlte mit einem Hunderter und einem Zwanziger. Die hinter ihr Wartenden und allen voran die griesgrämige Alte wären vollends durchgedreht, wenn sie jetzt noch angefangen hätte, passende Münzen aus dem Geldbeutel zu suchen, um endlich auch das viele Kleingeld loszuwerden, das sich seit den letzten Einkäufen angesammelt hatte.

„Is aba a Zeit wordn!“ schimpfte die Alte hinter Anna her, als die schon auf dem Weg zum Ausgang war. Anna hörte es, aber sie hatte weder Zeit noch Lust, darüber nachzudenken, welches Schicksal die Frau derart gebeutelt haben mochte, dass sie auf ihre alten Tage so vergrämt und feindselig war.

Sie erinnerte sich an den in vergleichbaren Fällen hilfreichen Satz: „Was kümmert es die stolze Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?“ Der Vergleich der Alten mit einer Wildsau passte zwar nicht ganz, aber das war jetzt auch schon egal.

Geschickt bugsierte sie ihre voll beladenen Einkaufswagen, den einen ziehend und den anderen schiebend, durch die Ladentüre und weiter zum Parkplatz. Am Auto lud sie alles in Taschen, schob die leeren Wagen zurück zu ihrem Standort vor dem Supermarkt, zog rasch die Pfandmünzen und beeilte sich, zurück zum Auto zu kommen. Auf dem Weg nachhause wollte sie noch bei der Gärtnerei Triebel vorbeifahren, um frischen Salat und Gemüse zu besorgen sowie einen Sack Futterrüben für die Pferde.

Die Einkaufstour war zeitraubend. Als sie die Gärtnerei verließ, war es schon kurz vor 11 Uhr. In ein bis zwei Stunden würden die Kinder mit einem Mordsappetit von der Schule heim kommen und auch Marinus befand sich nach dem Gerichtstermin in München bereits auf dem Nachhauseweg. Alle würden sie als Erstes fragen: „Was gibt`s denn heute zu essen?“ und gleich darauf wäre ihre nächste Frage: „Wann essen wir?“.

Das Mittagessen würde zur rechten Zeit auf dem Tisch stehen – dafür wollte Anna sorgen.

Kapitel 3 – Der Gfäller Lenz, ein Neffe des Erblassers

Der Gfäller Lenz wischte sich mit einem rot-weiß getupften Stofftuch den Schweiß von der Stirn. „Wos i eana jetzt erzähl, Herr Anwalt, des werns net glaam!“ war das Erste, was er sagte.

„Perfekte Einleitung“, dachte Happinger. Bei seinen Vorlesungen stellte er oft einen ähnlichen Satz an den Anfang, weil das die Spannung so schön aufbaute.

„Na dann leg`n S` mal los!“ sagte er und rollte mit seinem Sessel einen halben Meter zurück zur Bibliothekswand, die eindrucksvoll mit blutrot gebundenen Gesetzestexten, Fachzeitschriften und juristischen Fachbüchern bestückt war. Es war das repräsentative Ambiente, das Happinger für seine Arbeit brauchte. Wer im Rücken des Anwalts die geballte Ladung rechtlichen Wissens sah, wurde allein dadurch in dem Gefühl bestärkt, in Happingers Kanzlei bestens aufgehoben zu sein. Einigen Mandanten – und der Lenz gehörte zu diesen – wäre mehr körperliche Nähe bei den Gesprächen lieb gewesen.

Genau daran war aber Happinger überhaupt nicht gelegen. Eine mit bequemen Sesseln und womöglich noch mit einer Couch ausgestattete Gesprächsecke, wie manche Anwälte sie hatten, fand er für seine Anwaltskanzlei nicht passend. Er legte Wert auf eine gewisse Distanz und diese verschaffte ihm der große Schreibtisch, über den hinweg der Mandant sein Anliegen ja vortragen konnte.

So saß also der Gfäller Lenz gut zwei Meter von ihm entfernt. Die Worte sprudelten jetzt nur so aus ihm heraus. Sein Onkel, der Gfäller Schorsch – Gott hab` ihn selig - sei Anfang 1996 verstorben. Mit seinen über 80 Jahren habe er bis zuletzt ganz allein auf seinem Bergbauernhof oberhalb von Anderdorf gelebt. Da sei natürlich die ganze Arbeit liegen geblieben und über die Jahre alles heruntergekommen. Ja und als er dann starb, habe es eine große Überraschung gegeben. Zum Entsetzen der gesamten Verwandtschaft sei ein Testament aufgetaucht, nach dem er sein gesamtes Hab und Gut einer bisher gänzlich unbekannten Frau hinterlassen hatte.

„Was hat er ihr denn hinterlassen?“ fragte Happinger. „Ja, den Hof hoid mit de Äcker drum rum und de Bergwiesen; ja und dann hoid no vui Bergwoid und zwoa Almen.“

„Do geht`s um Millionen, de si` des Weibads do untern Nogl g`rissn hod!“ fügte sichtlich erregt der Lenz hinzu.

„Worauf will er hinaus?“ dachte Happinger.

Es kam doch bekanntlich immer wieder mal vor, dass ein alter Mann kurz vor seinem Ende noch eine nette Frau fand und sie zur Erbin einsetzte. In solchen Fällen ging die ganze Verwandtschaft dann eben leer aus, wenn für die Enterbten nicht ausnahmsweise Pflichtteilsansprüche im Gesetz vorgesehen waren. Im Fall des verstorbenen Gfäller Schorsch war Happinger rasch klar, dass ein ganzes Dutzend Verwandter leer ausgehen würde, wenn das Testament rechtsgültig wäre. Aber genau daran, nämlich an die Wirksamkeit des Testaments, wollte der Gfäller Lenz nicht glauben. Er hatte damit gerechnet, dass der Onkel ihn zu seinem alleinigen Erben einsetzt; und wenn er schon nicht Alleinerbe sein sollte, so erwartete er als gesetzlicher Erbe, zumindest mit einem Viertel des Nachlasses bedacht zu werden.

„Gar nia ned hätt da Onkel sei Zeig ana Wuidfremdn vamacht“ sagte er und fuhr sich mit dem schweißnassen Tuch wieder über die Stirn. „Und überhaupt hod er des Testament gor nia ned gschriebn, wo a doch scho ganz dement war“, ergänzte er.

„Und die anderen Verwandten des Onkels?“ wollte Happinger wissen, „zweifeln die auch an der Wirksamkeit des Testaments?“

„Ja scho, aber de scheichan de Grichtskosten“, antwortete der Lenz und schaute verächtlich halb zurück in den Raum, als stünden dort seine mutlosen Verwandten, die sich nur nicht vortrauten und keinen Mumm hatten, auch nur das geringste Kostenrisiko einzugehen.

„Und Sie wollen das auch bei ungewissen Erfolgsaussichten ganz allein stemmen?“

fragte Happinger zweifelnd den Gfäller Lenz.

„Ja scho ! Wissen S`, Herr Anwalt, wann ma nix riskiert, kummt ma a zu nix.“

Happinger verstand den Gfäller Lenz recht gut. Er spürte, dass etwas an der Sache dran war, das sich bei genauerer Überprüfung als Anfechtungsgrund erweisen konnte. Wenn er sich in die Lage des Mandanten versetzte und sich selbst die Frage stellte, ob er stillhalten oder einen Rechtsstreit um das Erbe riskieren sollte, so hätte er sich trotz der unklaren Ausgangslage gewiss auch gegen das Passivbleiben entschieden.

Diese skeptische Überlegung war Happinger wichtig. Es lag ihm fern, seinem Mandanten unbegründete Hoffnungen zu machen und ihn mit Blick auf ein hohes Honorar in einen abenteuerlichen Prozess zu jagen.

Der Gfäller Lenz war ein Naturbursche, ein Holzfäller und Waldarbeiter, der bei seiner Tätigkeit oft genug Gefahren ausgesetzt war. Er hatte dem Schorsch, seinem Onkel, nahe gestanden. Immer wieder hatte dieser ihm gesagt, dass er später mal der Hoferbe werden soll. Und jetzt war da nach dem Tod des Onkels diese Frau aufgetaucht.

Als Alleinerbin des Onkels bezeichnete sie sich, dabei hatte bisher keiner von den Verwandten jemals von ihr gehört, geschweige denn sie gesehen. Das wollte der Gfäller Lenz so nicht gehen lassen.

„Drei vo meine Vettern und zwoa vo meine Basen werd`n scho a no mitmacha“, schob er plötzlich nach. „Na also!“ sagte Happinger. Damit reduzierte sich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzbare, vermutlich aber hohe Kostenrisiko für den Gfäller Lenz erheblich.

„Also, dann erzählen Sie mir doch einmal etwas über Ihren verstorbenen Onkel und über die Frau, der er angeblich seinen Besitz vermacht haben soll; ja und natürlich auch alles, was sie über das Testament und den Nachlass des Onkels wissen“, forderte er den Gfäller Lenz auf.

Der rückte nun so dicht es eben ging an Happingers Schreibtisch heran und lehnte sich mit weit vorgestreckten Armen über die fein polierte Fläche, ohne zu ahnen, dass er damit eine unsichtbare Grenze überschritt.

Happinger war verstört. Alles Mögliche hatte er sich einfallen lassen, um Mandanten auf Distanz zu halten. Schon die Größe des Schreibtisches garantierte üblicherweise einen Abstand von mindestens eineinhalb Metern. Zur Erweiterung dieser Distanz hatte er sich einen Abstandhalter ausgedacht. Unter dem Schreibtisch stand ein robuster Tisch parat, der eine schwarze, kratzfeste Platte hatte. Bei absehbarem Bedarf zog Happinger diesen niedrigen Tisch hervor, bevor der Mandant im Besprechungszimmer war. Die Mandanten mochten es als Möglichkeit sehen, ihre Akten und anderes darauf abzulegen; er selbst verschaffte sich dadurch einen etwas größeren Abstand von den Personen, die vor ihm saßen. Diesmal aber hatte er die Barriere nicht rechtzeitig aufgebaut und so kam es, wie es kommen musste. Als das Gespräch für den Gfäller Lenz besonders aufregend wurde, legte der sich mit seinem ganzen Oberkörper auf den Schreibtisch und schlug mit der Faust darauf herum als wäre es ein Wirtshaustisch. Happinger schluckte verstört. Sagen wollte er nichts. Stattdessen bedachte er seinen wild gewordenen Mandanten mit Blicken, die jeden anderen zum sofortigen Rückzug bewegt hätten. Dem Gfäller Lenz hingegen fehlte jegliches Unrechtsbewusstsein. Happingers ärgerliche Blicke deutete er als eine empathische Äußerung. Einen Anwalt, der sich mit ihm ärgerte, mochte er.

Happinger bemerkte natürlich das Missverständnis. Er hoffte, dass der edle Schreibtisch die barrierefreie Besprechung schadlos überstehen würde.

Kapitel 4 – Anna Happinger und der Pferdeflüsterer

„Endlich Papa! Wir sind schon am Verhungern!“ war das Erste, was Marinus hörte, als er gegen halb zwei Uhr zum Mittagessen heim kam.

„Entschuldigt bitte“, sagte er, „da war ein Mandant …“, weiter kam er nicht.

„Beeil` dich bitte“, rief Anna ihm zu, „das Essen ist schon fast kalt.“

Für das Händewaschen und Umziehen brauchte Marinus nur zwei Minuten.

Endlich saß auch er an seinem Platz am Tisch. „Also auf geht`s – Tischgebet!“ sagte er. Aus der Kinderecke war ein „Auch das noch!“ zu hören, welches aber wieder einmal niemandem konkret zugeordnet werden konnte. Das Wort „Amen“ ging in dem gleich darauf wie ein Schlachtruf ertönenden „Guten Appetit!“ unter. Und dann wurde es still.

Es war diese gefräßige Stille, die sich über die Stube legte, wenn es der ganzen Familie schmeckte. Bei Annas Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat war es besonders still.

Wieder einmal waren sie ihr ganz ausgezeichnet gelungen.

Nach dem schmackhaften Essen zog Marinus sich zurück.

Er machte sein Mittagsschläfchen, sein „Pisolino“, wie er es gerne nannte. Hin und wieder verwendete er italienische Wörter und Sätze für etwas, das er ebenso gut auf Deutsch hätte sagen können. Ihm machte das Spaß und die andern lernten so ganz nebenbei ein paar Worte Italienisch, so jedenfalls stellte er sich das vor. Nach dem Pisolino nahm er draußen auf der Terrasse noch rasch einen Espresso und gegen halb vier war er wieder in der Kanzlei. Wegen des Baulärms wäre er am liebsten zuhause geblieben, aber im Büro erwartete ihn pünktlich um vier der erste bestellte Mandant, und es musste auch noch ein Schriftsatz fertig werden an diesem Tag.

Anna hatte an diesem Nachmittag ein paar Stunden für sich allein. Sie überlegte, ob sie lesen oder einfach nur die Ruhe genießen und ihren Gedanken freien Lauf lassen sollte. Selten genug hatte sie dazu Gelegenheit, aber heute war ihre Mutter bei einer Nachbarin zum Kaffeeplausch eingeladen und auch die Kinder waren außer Haus. Das Buch, das auf dem kleinen Tischchen neben der Couch lag, trug den Titel „Der Pferdeflüsterer“.

Der Roman von Nicholas Evans war erst kürzlich erschienen und gleich ein Bestseller geworden. Anna hatte bisher nur den Klappentext des Buches gelesen. In der offenbar dramatischen Geschichte mit Happy End ging es um die Körpersprache der Pferde, also um eines ihrer Lieblingsthemen. Der Romanheld Tom, ein „Pferdeflüsterer“ aus Montana, schafft das schier Unmögliche. Mit großem Einfühlungsvermögen und endloser Geduld bringt er das nach einem Reitunfall traumatisierte und nicht mehr zu bändigende Pferd Pilgrim soweit, dass es menschliche Annäherung wieder zulässt. Das bei dem Unfall schwer verletzte Mädchen Grace befreit er damit aus einer Depression. Graces Mutter ist von Tom hingerissen. Sie bewundert und begehrt ihn. Auch er fühlt sich zu ihr stark hingezogen, gibt seinen Gefühlen aber nicht nach, weil er ihre Ehe nicht gefährden will.

Ein wirklicher Held, dieser Tom.

Anna griff nach dem Buch, legte es aber wieder weg.

„Es läuft mir nicht davon. Morgen oder übermorgen werde ich es lesen“, entschied sie. Sie ging zum Kühlschrank, in dem sie noch einen Rest Prosecco entdeckte. Er war am Vorabend übrig geblieben. „Mmhh, Champagner“, dachte sie, nahm die Flasche und ging nach draußen. Seitdem einer von Marinus‘ besten Mandanten, ein sehr erfolgreicher Bauunternehmer, jedes Getränk, das alkoholhaltig war und sprudelte, als „Champagner“ bezeichnete, bedienten sich auch die Happingers dieser aufwertenden Bezeichnung.

Jetzt am späten Nachmittag hatte sich die Sonne durchgesetzt und versprach Wärme. Anna rückte sich auf der Terrasse eine Liege zurecht. Der „Champagner“ prickelte im Glas. Sie setzte sich, lehnte sich weit zurück und beobachtete die kräftig aufsteigenden Bläschen. Schnell lösten sie sich auf, wie alles Gegenwärtige sich fortwährend auflöste und von einem Moment zum anderen nur noch Erinnerung war.

Auch die vielen schönen Momente, die sie in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Marinus prickelnd erlebte, waren vergangen. Musste die Gegenwart sich am Vergangenen messen lassen? War es nicht vielmehr so, dass die jugendliche Unbeschwertheit im Laufe der Zeit nachließ, dass sie abgelöst wurde von den Pflichten, die das Leben einem auferlegte?

Anna zog es vor, an diesem Nachmittag in den schönsten Erinnerungen zu schwelgen.

Da war kein Tag ohne die prickelnden Momente der Leidenschaft und der Zärtlichkeit gewesen. Heitere Stunden waren es auch, in denen sie sich wie verspielte Kinder benahmen und über lustige Bettgeschichten lachten. Und da war immer wieder auch die überwältigende Freude gewesen, wenn sie ein Kind erwartete, wenn es dann zur Welt kam und wenn es gesund war. Fünfmal hatte sie das schon erleben dürfen und sich jedes Mal gemeinsam mit Marinus die schönste Zukunft für das Neugeborene ausgemalt.

Anna dachte auch zurück an die Tiere, die sie lieb gewonnen hatte, und von denen viele nur noch in ihrer Erinnerung lebten.

Da war die Freundschaft, die sie als Kind mit einer jungen Schäferhündin namens „Lissy“ geschlossen hatte, die fremden Leuten gehörte. Wie sehr hätte sie sich im Haus der Eltern ein Tier gewünscht; doch die Situation hatte es nicht erlaubt. Erst als sie in Marinus einen Partner fand, der zum Glück Tiere mochte, und als sie von der Großstadt hinaus aufs Land gezogen waren, konnte sie ihre Tierliebe ausleben. In den 25 Jahren ihres Ehelebens hatten sie Hunde, Katzen, Pferde und einmal sogar Ziegen. An alle diese Tiere dachte Anna. Alle diese geliebten Wesen winkten ihr zu. Anna hatte sie glücklich gemacht. Als die Tiere in diesem Moment der Erinnerung alle in einer Reihe vor ihr standen und vor Freude zu lachen begannen, obwohl sie das doch gar nicht können, wachte Anna auf. Für einen kurzen Moment war sie eingenickt, hatte aber das Sektglas wie zuvor in der Hand. Das Prickeln im Glas hatte nachgelassen.

Wieder eine Metapher!?

War es nicht auch in ihrer Beziehung zu Marinus so, dass das Prickeln mit den Jahren allmählich nachgelassen hatte?

Anna war Realistin. Es war so. Sie machte sich da nichts vor.

Aber gab es irgendetwas, das sich im Laufe der Zeit nicht verändert hatte?

Nun, vielleicht war es ihre Liebe, die vom Herzen kommende Liebe.

An den Fortbestand dieser Herzensliebe hatte sie immer geglaubt und jetzt glaubte sie mehr denn je daran.

Kapitel 5 – Mara Betrucci, die ahnungslose Erbin

Happinger hatte den Gfäller Lenz gebeten, in einer Woche wieder zu kommen.

„Bitte klären Sie bis dahin, ob sich weitere Verwandte des Erblassers anwaltlich vertreten lassen wollen, und bringen Sie nach Möglichkeit noch mehr über die Hintergründe der Testamentserrichtung in Erfahrung“, hatte er dem Mandanten aufgetragen.

Happinger selbst wollte sich inzwischen beim Nachlassgericht nach dem aktuellen Stand des Verfahrens erkundigen.

Am ersten Dienstag im Mai, pünktlich um Zehn erschien der Gfäller Lenz wieder in der Kanzlei. Mit einem freundlichen „Grüß Gott, Herr Gfäller! Einen Moment dauert‘ s noch,“ komplimentierte ihn Fräulein Prezz ins Wartezimmer.

Kurz darauf holte Happinger ihn dort ab. „Es tut mir leid, Herr Gfäller, aber wir müssen immer noch mit Lärm von denen da drunten rechnen!“ entschuldigte er sich bei ihm.

„Macht nix!“ erwiderte der Lenz mit beschwichtigend tiefem Unterton.

„Mia hoitn des scho aus – oder?“.

Im Besprechungszimmer setzte sich der Gfäller Lenz auf den Sessel, den er schon kannte. Wie von Happinger schon befürchtet, begann er sogleich mit dem Besucherstuhl ganz dicht an den Schreibtisch des Anwalts heranzurücken.

Dabei gab auch der Barriere-Tisch seinem Drängen nach. Mit besorgtem Blick verfolgte Happinger, wie das von ihm eigens aufgebaute Hindernis nach und nach über den Teppich in Richtung Schreibtisch glitt und schließlich unter diesem verschwand.

„Sie wollt`n ja mehr über mein Onkel wissen, gell Herr Anwalt!?“ legte der Gfäller Lenz los. „Ja wos soi i do sag`n? Z`letzt war er scho a weng gebrechlich, aber er war ja a scho über Achzge.“

Happinger hörte seinem Mandanten gespannt zu. Er ließ ihn eine Viertelstunde lang reden, und kritzelte Notizen auf ein Blatt Papier. Als sein Gegenüber schließlich wieder genau an dem Punkt angelangt war, wo es darum ging, dass wie aus dem Nichts die Frau auftauchte und mit ihr ein Testament des Onkels, nach welchem sie die alleinige Erbin sein sollte, unterbrach ihn Happinger.

„Also, fassen wir einmal zusammen.“ sagte er.

Der Gfäller Lenz wollte aber unbedingt noch etwas loswerden. Seine Stimme überschlug sich fast, so aufgeregt war er.

„De verlog`ne Schlanga hod ma sogar an Briaf g`schriebn und behauptet, sie häd gor nix gwusst von am Testament! Wos sog `n jetzt Sie do dazua?“

Seine Hand zitterte vor Wut, als er den Brief Happinger überreichte.

Der nahm ihn und las, was Mara Betrucci dem Gfäller Lenz zwei Monate nach Schorschs Tod geschrieben hatte:

„25.4.1996 - Lieber Lenz, ich sitze hier und weiß nicht wie ich letztendlich beginnen soll. Ich habe eine Ladung vom Nachlassgericht Traunstein wahrgenommen. Um 8 Uhr früh musste ich erfahren, dass der Schorsch mich mit seinem Testament vom 1.05.1994 zu seiner Alleinerbin – mit allen Rechten und Pflichten – bestimmt hat. Aus dem Testament geht eindeutig hervor, dass Schorsch sein anderes Testament widerrufen hat. Ich bin tief erschüttert über diese Begebenheit und kann mir gut vorstellen, wie es in Euch ausschauen mag. Ihr alle werdet ja das Testament in Abschrift bekommen! Schorsch hatte mir gegenüber nie ein Wort geäußert. Umso betroffener bin ich nunmehr! Ich kann für seinen letzten Willen nichts und werde diesen nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen. Herzliche Grüsse Mara Betrucci“

Happinger legte das Schriftstück zur Seite. „Das nehme ich zur Akte. Dem Gericht werde ich es zum richtigen Zeitpunkt als wichtiges Beweisstück vorlegen“, sagte er.

„Und wissen S‘ was des Beste is?“ fragte der Lenz und gab gleich selbst die Antwort:

„I hob erfahr`n, dass de Betrucci von dem Testament scho seit Mai 1994 g`wusst hod!“

Happinger horchte auf. Damit war das, was die Betrucci seinem Mandanten im April 1996 geschrieben hatte, nichts anderes als eine dreiste Lüge, mit welcher sie die gesetzlichen Erben und allen voran den Gfäller Lenz zu besänftigen suchte, noch bevor diese über das Gericht von der Existenz und vom Inhalt des Testaments erfuhren.

„Die Frau scheint ja wirklich mit allen Wassern gewaschen zu sein. Halten wir doch jetzt mal unsere bisherigen Erkenntnisse fest“, sagte Happinger, griff zum Mikrofon des vor ihm auf dem Schreibtisch stehenden Diktiergeräts und sprach auf Band die folgendeAktennotiz zur Nachlasssache Gfäller

1

Wert des Nachlasses bestehend aus einem Landwirtschaftlichen Betrieb (Berghof in Alleinlage mit Wiesen, Wäldern, Almen):

Mindestens zwei Millionen DM, möglicherweise aber sogar das Doppelte oder Dreifache.

2

Erblasser: *9.9.1915/ +23.2.1996, als Landwirt zuletzt nicht mehr aktiv gewesen, lebte auf dem Hof allein, scheuer Mann, ließ niemanden ins Haus, ging nicht mehr hinunter ins Dorf, nahm Hilfe von Neffe Gfäller Lenz nur widerwillig an, Geschäftsfähigkeit /Testierfähigkeit war im Mai 1994 möglicherweise schon nicht mehr gegeben

3

Verwandte des Erblassers: keine Ehefrau, keine Kinder, nur noch eine von ehemals acht Geschwistern am Leben (=ältere Schwester),

insgesamt acht Geschwisterkinder, von denen eines der Neffe Lenz Gfäller ist. Nach Gesetz würde Letzterer 1/4 des Nachlasses erben.

4

Testament vom 1.5.1994 mit Unterschriften „Schorsch Gfäller“+ „H. Kreisler“ + „F. Stade“

5

Testament vom 1.Mai 1994 - Inhalt:

„Mein letzter Wille >>> Ich Schorsch Gfäller Landwirt ledig geb. am 9.9.1915 in Lehen 1 Anderdorf im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte setze hiermit meine seit siebeneinhalb Jahren tätige Betreuerin Mara Betrucci geb. 15.8.1935, Frodersham Kneisslweg zu meiner Alleinerbin über mein gesamtes Vermögen ein. Alle meine letztwilligen Verfügungen widerrufe ich hiermit. Pflichterben habe ich keine.

Lehen, den 1.Mai 1994 Unterschrift Schorsch Gfäller

Zeugenunterschriften H. Kreisler / F. Stade“

6

Nachforschungen des Mandanten bzgl Mara Betrucci:

Mara Betrucci. sucht planmäßig das Vertrauen vermögender Menschen zu gewinnen, um sich dann an ihnen zu bereichern. Vorzugsweise hat sie es auf allein lebende, vermögende, alte Bauern abgesehen, die ihrer scheinbaren Liebenswürdigkeit auf den Leim gehen. M.B. wusste seit Mai 94 von Testament zu ihren Gunsten. In BF April 96 bestreitet sie es.

Ende der Gesprächsnotiz

Happinger legte das Mikro zurück in die Halterung am Gerät, rief Fräulein Prezz herein und übergab ihr das Band. „Bitte lassen Sie das gleich schreiben. Einmal für die Akte und einmal für unseren Herrn Gfäller“, trug er ihr auf.

„Und?“ fragte der Gfäller, als Fräulein Prezz wieder draußen war.

Gerne hätte er jetzt sofort von Happinger gehört, dass das Gericht bestimmt die Unwirksamkeit des Testaments feststellen und folglich der Betrucci keinen Erbschein erteilen würde.

So einfach war die Sache aber nicht.

Happinger lehnte sich in seinem Sessel weit zurück, verschränkte die Arme und richtete seinen Blick auf die Maserung des dunklen Palisanderholzes, die der polierten Oberfläche seines Schreibtisches das lebendige Aussehen gab. Er dachte nach.

„Er denkt nach!“ Das sah jetzt auch der Gfäller Lenz ganz genau. Während er darauf wartete, was dem Anwalt einfallen könnte, wanderte sein Blick zu den links von ihm auf den Marmor-Fensterbänken stehenden Topfpflanzen. „Calathea makoyana nennt man sie oder auch Korbmaranten“, bemerkte Happinger beiläufig. Er liebte diese brasilianischen Pflanzen ganz besonders wegen der wie von Künstlerhand bemalten zungenförmigen Blätter. Ein Mandant, dem das Schöne auffiel und der das anscheinend ähnlich empfand wie er, war ihm allein schon aus diesem Grund sympathisch.

Bei der verzwickten Rechtslage, die sich in dem Fall auftat, überlegte Happinger hin und her, wie er seinem Mandanten helfen konnte.

Mehrere Ansatzpunkte zog er in Betracht und verwarf sie wieder, weil es schlicht an gerichtsfesten Grundlagen fehlte; jedenfalls jetzt fehlten sie noch.

Der Gfäller Lenz übte sich inzwischen weiter in Geduld. Er hatte sich jetzt den drei Bildern an der gegenüber liegenden Wand zugewandt. Happingers Söhne hatten die lustigen Bilder mit Wachsmalstiften gemalt und der väterliche Stolz war wohl der Grund dafür gewesen, dass sie prächtig gerahmt hier hingen.

„Das sind unverkäufliche Kunstwerke!“ sagte er und erklärte dazu auch gleich, welche Künstler sie geschaffen hatten. „Ja sowas“, meinte der Gfäller Lenz, „alle Achtung!“ Small-Talk lag ihm nicht. Inständig hoffte er wohl, dass sich Happingers Miene mit einem Mal aufhellen könnte, dass mit einem Lichtblitz der rettende Einfall direkt vom Himmel auf den Anwalt niedersausen würde. Nichts sehnlicher erwartete er als die Worte:

„Ich hab`s! Wir werden Erfolg haben!“

Stattdessen resümierte Happinger nach einer weiteren spannenden Minute des Wartens: „Es reicht noch nicht! Überlegen wir nochmals, was wir an trockener Munition zur Verfügung haben oder was wir noch brauchen, um im Falle einer von uns erklärten Anfechtung des Testaments Erfolgsaussichten zu haben.“

Er verwendete bewusst das Wort Munition. Die recht martialische Ausdrucksweise war bei seinen Mandanten immer gut angekommen. Sie regte die Phantasie der Mandanten an. Diese waren meist verärgert über den Gegner, mit dem sie es zu tun hatten, und daher geneigt, der gegnerischen Seite eine Salve auf den Pelz zu brennen. Was dem Gfäller Lenz für die Frau Betrucci eingefallen wäre, mochte Happinger sich gar nicht erst vorstellen.

„Überlegen wir mal gemeinsam, wo wir gute Angriffspunkte finden können“, sagte er.

„Urkundenfälschung?“

„Was meinen Sie, Herr Gfäller, hat Ihr Onkel das Testament wirklich mit eigener Hand geschrieben?“

„Schaugt so aus, aber glam ko i des net, weil da Onkel gar nia net ebbas g`schriebn hod!“ meinte der Gfäller Lenz.

Happinger sah die Problematik dieser Worte.

„Wenn wir behaupten, dass es gefälscht ist, dann müssen wir das auch beweisen können. Haben Sie nicht doch noch irgendwo ein Schriftstück mit der Handschrift Ihres Onkels?“ wollte er wissen. „Wenn es so wäre, könnten wir beantragen, dass das Gericht einen Schriftsachverständigen beauftragt, die Schriften zu vergleichen.“

Der Gfäller Lenz wischte sich schon wieder den Schweiß von der Stirn. Er war wütend, weil die Betrucci anscheinend auch hier sehr listig und blitzschnell gehandelt hatte.

„Schaugt schlecht aus!“ sagte er und fügte geknickt hinzu:

„Glei nachdem i erfahrn hob, dass da Onkel tot is, war i aufm Hof, aber vor mia war scho ebba anderer do. I woid vor allem des Testament find`n, weil da Onkel doch gsogt hod, dass a an mi denga werd, aber es war überhaupt nix Geschriebns z`find`n.“

„Fehlanzeige!“ dachte Happinger.