Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jazzybee Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

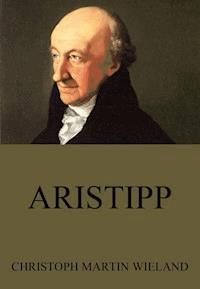

Aristipp war ein griechischer antiker Philosoph und diente Wieland hier als Vorlage zu seinem Briefroman, der der politischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts seine Stimme verlieh.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1476

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Aristipp

Christoph Martin Wieland

Inhalt:

Christoph Martin Wieland – Biografie und Bibliografie

Aristipp

Erster Band.

Aristipp an Kleonidas in Cyrene.1

An Aritades, seinen Vater.

An Kleonidas.

An Demokles von Cyrene.

An Kleonidas.

An Kleonidas.

An Ebendenselben.

An Kleonidas.

An Kleonidas.

An Kleonidas.

An Demokles.

An Ebendenselben.

An Kleonidas.

An Ebendenselben.

An Kleonidas.

An Kleombrotus von Ambracien.

An Antisthenes zu Athen.88

Antwort des Antisthenes.

Aristipp an Ebendenselben.

An Kleonidas.

An Kritobulus.

Lais an Aristipp.

Lais an Ebendenselben.

Aristipp an Lais.

Lais an Aristipp.

Aristipp an Lais.

Demokles an Aristipp.

Kleonidas an Aristipp.

Aristipp an Ariston.

Aristipp an Lais.

Lais an Aristipp.

An Lais.

Lais an Aristipp.

Aristipp an Lais.

An Ebendieselbe.

Lais an Aristipp.

Aristipp an Lais.

An Learchus zu Korinth.

An Ebendenselben.

Aristagoras an Aristipp.

Aristipp an Lais.

Aristipp an Learchus zu Korinth.

An Ebendenselben.

Lais an Aristipp.

An Lais.

Lais an Aristipp.

Eurybates an Aristipp.

An Eurybates.135

An Lais.

An Hippias.

Hippias an Aristipp.

An Hippias.

Kleombrotus an Aristipp.

An Lais.

Lais an Aristipp.

An Lais.

An Kleonidas.

Lais an Aristipp.

Kleonidas an Aristipp.

Hippias an Aristipp.

Aristipp an Lais.

Lais an Aristipp.

Aristipp an Lais.

Kleonidas an Aristipp.

Aristipp an Lais.

Lais an Aristipp.

Aristipp an Lais.

Antwort.

Lais an Aristipp.

Aristipp an Lais.

Anmerkungen zum ersten Band.

Zweiter Band.

Kleonidas an Aristipp.

Aristipp an Kleonidas.

Lais an Aristipp.

Kleonidas an Aristipp.

Aristipp an Lais.

Aristipp an Hippias.

Hippias an Aristipp.

Aristipp an Kleonidas.

Lais an Aristipp.

Aristipp an Lais.

Lais an Aristipp.

Lais an Aristipp.

Aristipp an Kleonidas.

Kleonidas an Aristipp.

An Kleonidas.

Learchus an Aristipp.

Lais an Aristipp.

Aristipp an Lais.

An Eurybates.

An Kleonidas.

Kleonidas an Aristipp.

Aristipp an Kleonidas.

An Lais.

Lais an Aristipp.

Kleonidas an Aristipp.

Aristipp an Lais.

An Kleonidas.

Hippias an Aristipp.

Aristipp an Hippias.

Lais an Aristipp.

Aristipp an Lais.

Aristipp an Kleonidas.

Aristipp an Eurybates.

Antipater an Kleonidas.

Lais an Aristipp.

Learchus von Korinth an Aristipp.

Kleonidas an Aristipp.

Aristipp an Learchus.

Learchus an Aristipp.

Aristipp an Kleonidas.

Kleonidas an Aristipp.

Antipater an Diogenes.

Diogenes von Sinope an Antipater.

Lais an Diogenes von Sinope.

Kleonidas an Antipater.

Musarion an Lais.

Lais an Musarion.

Aristipp an Eurybates.

Lais an Aristipp.

Aristipp an Lais.

Antipater an Aristipp.

Aristipp an Antipater.

Learch an Aristipp.

Learch an Aristipp.

Aristipp an Learch.

Aristipp an Lais.

Lais an Aristipp.

Anmerkungen zum zweiten Band.

Dritter Band.

Aristipp an Eurybates.

Eurybates an Aristipp.

Aristipp an Eurybates.

An Ebendenselben.

An Ebendenselben.

Fortsetzung des Vorigen.

Fortsetzung des Vorigen.

Fortsetzung und Beschluß des Vorigen.

Eurybates an Aristipp.

Speusippus an Aristipp.

Aristipp an Speusippus.

Aristipp an Eurybates.

Lysanias von Athen an Droso, seine Mutter.

Aristipp an Learchus von Korinth.

Learch an Aristipp.

Antipater an Diogenes.

Diogenes an Antipater.

Aristipp an Learchus.

Anmerkungen zum dritten Band.

Aristipp, C. M. Wieland

Jazzybee Verlag Jürgen Beck

Loschberg 9

86450 Altenmünster

ISBN: 9783849639884

www.jazzybee-verlag.de

Christoph Martin Wieland – Biografie und Bibliografie

Hervorragender deutscher Dichter, geb. 5. Sept. 1733 zu Oberholzheim im Gebiete der ehemaligen Reichsstadt Biberach, gest. 20. Jan. 1813 in Weimar, genoss bei seinem Vater, der 1736 als Pfarrer nach Biberach versetzt wurde, sowie in der dortigen Stadtschule trefflichen Unterricht. Noch vor dem 14. Jahr auf die Schule zu Klosterberge bei Magdeburg geschickt, gab der sehr fromm erzogene, leseeifrige Knabe sich anfangs ganz dem dort herrschenden Geiste hin und warf sich in eine ausschließliche Bewunderung Klopstocks. Nachdem er seit Ostern 1749 sich ein Jahr lang bei einem Verwandten in Erfurt aufgehalten, verbrachte er den Sommer 1750 im Vaterhause. Hier traf er mit seiner Verwandten Sophie Gutermann (nachmals Sophie v. Laroche, s. d.) zusammen (vgl. Ridderhoff, Sophie von Laroche und W., Programm, Hamb. 1907). Die schwärmerische Neigung, die er zu ihr faßte, entwickelte rasch sein poetisches Talent. Durch sie empfing W. die Anregung zu seinem ersten der Öffentlichkeit übergebenen Gedicht: »Die Natur der Dinge. Ein Lehrgedicht in sechs Büchern« (anonym erschienen 1752). Im Herbst 1750 hatte W. die Universität Tübingen bezogen, angeblich um die Rechte zu studieren, welches Studium er jedoch über der Beschäftigung mit der neuern schönen Literatur und eigner poetischer Produktion ziemlich vernachlässigte. Ein Heldengedicht: »Hermann«, von dem er fünf Gesänge (hrsg. von Muncker, Heilbr. 1886) ausarbeitete und an Bodmer sandte, brachte ihn mit diesem in einen sehr intimen Briefwechsel. Seine übrigen Erstlingsdichtungen. »Zwölf moralische Briefe in Versen« (Heilbr. 1752), »Anti-Ovid« (Amsterd. 1752) u. a., kennzeichneten ihn als ausschließlichen und leidenschaftlichen Klopstockianer und strebten auf eine spezifisch seraphisch-christliche Dichtung hin. Im Sommer 1752 folgte er einer Einladung Bodmers nach Zürich. Auf das herzlichste empfangen, wohnte er im traulichsten Verkehr eine Weile bei Bodmer, den er sich durch eine Abhandlung über die Schönheiten in dessen Gedicht »Noah« und durch die neue Herausgabe der 1741–1744 erschienenen »Züricherischen Streitschriften« (gegen Gottsched) verpflichtete, und in dessen Sinn er ein episches Gedicht in drei Gesängen: »Der geprüfte Abraham« (Zürich 1753), verfasste. In anregendem Verkehr mit Breitinger, Hirzel, Sal. Geßner, Füßli, Heß u. a. schrieb W. in Zürich um jene Zeit noch die »Briefe von Verstorbenen an hinterlassene Freunde« (Zür. 1753). Die plötzliche Nachricht, dass seine Geliebte sich verehelicht, sowie ein längerer Aufenthalt in dem pietistisch gestimmten Grebelschen Hause in Zürich hielten ihn eine Weile länger, als es sonst geschehen sein würde, bei der seiner innersten Natur ganz entgegengesetzten frommen Richtung. In den »Empfindungen eines Christen« (Zürich 1757) sprach er zum letzten mal die Sprache, die er seit Klosterberge geredet, und erklärte sich mit besonderer Heftigkeit gegen die erotischen Dichter, besonders gegen Uz (s. d.). Aber bald genug vollzog sich in W., besonders unter dem Einfluss der Schriften des Lukian, Horaz, Cervantes, Shaftesbury, d'Alembert, Voltaire u. a., eine vollständige Umkehr von den eben bezeichneten Bahnen. Schon das mit starker Benutzung einer englischen Tragödie von Rowe gedichtete Trauerspiel »Lady Johanna Gray« (Zürich 1758) konnte Lessing mit der Bemerkung begrüßen, W. habe »die ätherischen Sphären verlassen und wandle wieder unter den Menschenkindern«. In demselben Jahr entstand das epische Fragment »Cyrus« (Zürich 1759), zu dem die Taten Friedrichs d. Gr. die Inspiration gegeben hatten, ferner das in Bern, wo W. 1759 eine Hauslehrerstelle angetreten hatte, geschriebene Trauerspiel »Clementina von Porretta« (nach Richardsons Roman »Grandison«, das. 1760) und die dialogisierte Episode aus der Kyropädie des Xenophon: »Araspes und Panthea«, welche Dichtungen sämtlich nach Wielands späteren eignen Worten die »Wiederherstellung seiner Seele in ihre natürliche Lage« ankündigen oder geschehen zeigen. In Bern trat der Dichter in sehr nahe Beziehungen zu der Freundin Rousseaus, Julie Bondeli (s. d.). 1760 nach Biberach zurückgekehrt, erhielt er eine amtliche Stellung in seiner Vaterstadt, deren kleinbürgerliche Verhältnisse ihm minder drückend wurden, nachdem er auf dem Schlosse des Grafen Stadion, der sich nach dem Biberach benachbarten Warthausen zurückgezogen, eine Stätte feinster weltmännischer Bildung, mannigfachste persönliche Anregung und eine vortreffliche Bibliothek gefunden hatte. In Warthausen traf W. auch Sophie v. Laroche, seine ehemalige Geliebte, die mit ihrem Gatten bei Stadion lebte, wieder. Der Verkehr mit den genannten und andern Personen, die sich in jenem Kreise bewegten, vollendete Wielands Bekehrung ins »Weltliche«. Jetzt erst trat seine schriftstellerische Tätigkeit in die Epoche, die seinen Ruhm und seine Bedeutung für die nationale Literatur umfasst. Um 1761 wurde der Roman »Agathon« (Frankf. 1766–67; vgl. Scheidl, Persönliche Verhältnisse und Beziehung zu den antiken Quellen in Wielands ›Agathon‹, Berl. 1904; F. W. Schröder, Wielands. Agathon' und die Anfänge des modernen Bildungsromans, Dissertation, Königsb. 1905) begonnen, nach Lessings Urteil der erste deutsche Roman »für den denkenden Kopf von klassischem Geschmack«, 1764 »Don Silvio von Rosalva, oder der Sieg der Natur über die Schwärmerei« (Ulm 1764; vgl. Martens, Untersuchungen über Wielands, Don Sylvio', Dissertation, Halle 1901) vollendet. Daneben vertiefte sich W. in das Studium Shakespeares und ließ dessen Stücke zu einer Zeit, wo sie sonst in Deutschland noch nirgends ausgeführt wurden, in Biberach von einer Liebhabergesellschaft ausführen. Auch ließ er zuerst eine Sammlung von Shakespeareschen Dramen in deutscher Sprache erscheinen (22 Stücke, Zürich 1762–66, 8 Bde.). Die Übersetzung (in Prosa) wird ebenso wenig wie die Anmerkungen dem Dichter immer gerecht, die Versmaße des Originals sind nur in dem vortrefflich übertragenen und W. besonders kongenialen »Sommernachtstraum« beibehalten (vgl. Wurth, Zu Wielands, Eschenburgs und A. W. Schlegels Übersetzungen des, Sommernachtstraums', Programm, Budweis 1897; Simpson, Eine Vergleichung der Wielandschen Shakespeare-Übersetzung mit dem Originale, Dissertation, Berl. 1898).

Mit den beiden oben genannten Romanen und den Dichtungen: »Musarion, oder die Philosophie der Grazien« (Leipz. 1768) und »Idris und Zenide« (das. 1768), in den nächsten Jahren den Erzählungen: »Nadine« (das. 1769), »Combabus« (das. 1770), »Die Grazien« (das. 1770) und »Der neue Amadis« (das. 1771) verfolgte W. seinen neuen Weg und verkündete eine Philosophie der heitern Sinnlichkeit, der Weltfreude, der leichten Anmut, die im vollen Gegensatz zu den Anschauungen seiner Jugend stand. Inzwischen hatte W., der seit 1765 mit einer Augsburgerin verheiratet war, einem durch Riedel in Erfurt vermittelten Ruf an die dortige Universität im Sommer 1769 Folge gegeben. Seine Lehrtätigkeit, dse er mit Eifer betrieb, tat seiner dichterischen Produktivität wenig Abbruch. In Erfurt verfaßte er, außer einigen der oben genannten Schriften, noch das Singspiel »Aurora«, die »Dialoge des Diogenes« und den lehrhaften Roman »Der goldene Spiegel, oder die Könige von Scheschian« (Leipz. 1772; vgl. O. Vogt, ›Der goldene Spiegel‹ und Wielands politische Ansichten, Berl. 1904), der ihm den Weg nach Weimar bahnte. 1772 berief ihn die Herzogin Anna Amalie von Sachsen-Weimar zur literarischen Erziehung ihrer beiden Söhne nach Weimar. Hier trat W. in den geistig bedeutendsten Lebenskreis des damaligen Deutschland, der schon bei seiner Ankunft Männer wie Musäus, v. Knebel, Einsiedel, Bertuch u. a. in sich schloss, aber bald darauf durch Goethe und Herder erst seine höchste Weihe und Belebung erhielt. W. bezog unter dem Titel eines herzoglichen Hofrates einen Gehalt von 1000 Tlr., der ihm auch nach Karl Augusts Regierungsantritt als Pension verblieb. In behaglichen, ihn beglückenden Lebensverhältnissen entfaltete er eine frische und sich immer liebenswürdiger gestaltende poetische und allgemein literarische Tätigkeit. Mit dem Singspiel »Die Wahl des Herkules« und dem lyrischen Drama »Alceste« (1773) errang er reiche Anerkennung. In der Zeitschrift »Der teutsche Merkur«, deren Redaktion er von 1773 bis 1789 führte, ließ er fortan die eignen dichterischen Arbeiten zunächst erscheinen, neben denen er auch eine ausgebreitete kritische Tätigkeit übte (vgl. Burkhardt, Repertorium zu Wielands deutschem Merkur, Jena 1873). Wielands im »Merkur« abgedruckte »Briefe über Alceste« (September 1773) gaben Goethe und Herder Ärgernis und riefen des ersteren Farce »Götter, Helden und W.« (1774) hervor, auf welchen Angriff W. mit der ihm in der zweiten Hälfte seines Lebens fast unverbrüchlich eignen heitern Milde antwortete. Als Goethe bald darauf nach Weimar übersiedelte, bildete sich zwischen ihm und W. ein dauerndes Freundschaftsverhältnis, dem der überlebende Altmeister nach Wielands Tod in seiner schönen Denkrede auf W. ein unvergängliches Denkmal gesetzt hat. Goethe gewann auch den stärksten Einfluss auf Wielands Bestrebungen in der dritten Periode, in deren Werken sich die besten und rühmlichsten Eigenschaften unsers Dichters gleichsam konzentrieren, während seine Neigung zur ermüdenden Breite und zur sinnlichen Lüsternheit bis auf einen gewissen Punkt überwunden wurde. Die »Geschichte der Abderiten« (Leipz. 1781; vgl. Seuffert, Wielands ›Abderiten‹ Berl. 1878), das romantische, farbenreiche epische Gedicht »Oberon« (Weim. 1781; vgl. M. Koch, Das Quellenverhältnis von Wielands ›Oberon‹, Marb. 1880; Lindner, Zur Geschichte der Oberonsage, Rostock 1902), Wielands Meisterwerk, die prächtigen poetischen Erzählungen: »Das Wintermärchen«, »Geron der Adelige«, »Schach Lolo«, »Pervonte« (vgl. F. Muncker, Wielands ›Pervonte‹, Münch. 1904) u. a., gesammelt in den »Auserlesenen Gedichten« (Jena 1784–87), entstanden in den ersten Jahrzehnten in Weimar. Dazu gesellten sich die trefflichen Bearbeitungen von »Horazens Satiren« (Leipz. 1786), »Lukians sämtlichen Werken« (das. 1788–89; vgl. Kersten, Wielands Verhältnis zu Lucian, Programm, Kuxhav. 1900; Steinberger, Lucians Einfluss auf W., Dissertation, Götting. 1903) und zahlreiche kleinere Schriften. Eine Gesamtausgabe seiner bis 1802 erschienenen Werke (1794–1802 in 36 Bänden und 6 Supplementbänden), die Göschen in Leipzig verlegte, hatte W. in den Stand gesetzt, das Gut Osmannstedt bei Weimar anzukaufen. Dort lebte der Dichter seit 1798 im Kreise seiner großen Familie (seine Gattin hatte ihm in 20 Jahren 14 Kinder geboren) glückliche Tage, bis ihn der 1801 erfolgte Tod seiner Gattin veranlasste, seinen Landsitz zu veräußern und wieder in Weimar zu wohnen (1803), wo er dem Kreise der Herzogin Anna Amalie bis an deren Tod (1807) angehörte. Die Zeitschrift »Attisches Museum«, die W. allein 1796–1801, und das »Neue attische Museum«, das er mit Hottinger und Fr. Jacobs 1802 bis 1810 herausgab, dienten dem Zweck, die deutsche Nation mit den Meisterwerken der griechischen Poesie, Philosophie und Redekunst vertraut zu machen. W. blieb bis in sein höchstes Alter in seltener Weise lebensfrisch (noch aus seinen letzten Lebensjahren stammt seine schöne Übersetzung von »Ciceros Briefen«, Zür. 1808–21). 1808 wurde er von Napoleon mit großer Auszeichnung behandelt. Seine Überreste ruhen seinem Wunsche gemäß zu Osmannstedt in Einem Grabe mit denen seiner Gattin und einer Enkelin seiner Jugendfreundin Laroche, Sophie Brentano. In Wielands Gartenhaus in Biberach wurde 1907 ein Wieland-Museum errichtet (vgl. »Vorträge, gehalten bei der Wielandfeier in Biberach a. Riß am 3. September 1907«, Biberach 1907). Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Klassiker des 18. Jahrhunderts« (im 11. Bd.).

Indem W. bei Beginn seiner zweiten Periode zur Vorbildlichkeit der französischen Literatur zurückkehrte und den Ehrgeiz hegte, die der deutschen Literatur völlig gleichgültig gegenüberstehenden höheren Stände durch eine der französischen ähnliche graziöse Leichtigkeit und lebendige Anmut für die deutsche Literatur zu gewinnen, leistete er ebendieser Literatur einen großen und entscheidenden, aber auch einen etwas bedenklichen Dienst. Er nahm einen guten Teil der Leichtfertigkeit, der Üppigkeit und Oberflächlichkeit jener Musterliteratur in die Produktionen seiner mittleren Zeit herüber. Freilich verband sich diese herausfordernde Frivolität und spöttische Weltklugheit mit dem kräftigen Behagen und dem unverwüstlichen Kern in seiner Natur, der selbst Schiller in einem Brief an Körner Wielands »Deutschheit« trotz alledem und alledem betonen ließ. Und die außerordentliche Entwickelungsfähigkeit seines reichen Talentes, der eigentümliche Aufschwung, den seine Dichtung noch in der zweiten Hälfte seines Lebens nahm, hätten die stutzig machen sollen, die, wie dies im Kreise der Romantiker Mode war, von W. immer und überall nur als von einem guten Kopf, ohne eigenstes poetisches Verdienst und tiefere Bedeutung, sprachen. Die mittelbare Nachwirkung Wielands brachte der deutschen Literatur eine Fülle seither nicht gekannter Anmut und Heiterkeit, die lebendigste Beweglichkeit und gesteigerte Fähigkeit für alle Arten der Darstellung. Die sämtlichen Werke Wielands erschienen im Göschenschen Verlag, herausgegeben von Gruber (Leipz. 1818–28, 53 Bde., mit der unten angeführten Biographie), dann ebenda in 36 Bänden 1839–40 (wiederholt Stuttg. 1853) und bei Hempel (Berl. 1879, 40 Bde.); »Ausgewählte Werke« gaben H. Kurz (Hildburgh. 1870, 3 Bde.), G. Klee (Leipz. 1900, 4 Bde., mit Biographie), W. Bölsche (das., 4 Bde.), H. Pröhle (in Kürschners »Deutscher Nationalliteratur«, Stuttg. 1887, 6 Bde.) und Muncker (in Cottas »Bibliothek der Weltliteratur«, 1889, 6 Bde.) heraus; eine große kritische Ausgabe wird von der Deutschen Kommission der Berliner Akademie vorbereitet; vgl. Seuffert, Prolegomena zu einer Wieland-Ausgabe (Berl. 1904). Von Briefen Wielands erschienen: »Ausgewählte Briefe an verschiedene Freunde« (Zürich 1815–16, 4 Tle.); »Auswahl denkwürdiger Briefe« (hrsg. von Ludwig W., Wien 1815, 2 Bde.); »Briefe an Sophie von La Roche« (hrsg. von Fr. Horn, Berl. 1820); »Briefe an Merck« (hrsg. von Wagner, Darmst. 1835; hauptsächlich auf den »Deutschen Merkur« bezüglich); »Neue Briefe, vornehmlich an Sophie von La Roche« (hrsg. von Hassencamp, Stuttg. 1893). Eine Biographie des Dichters schrieb Gruber (»Christ. Martin W.«, Altenb. 1815–16, 2 Bde.; neue Bearbeitung u. d. T.: »Chr. M. Wielands Leben«, als Bd. 50–53 der Werke, Leipz. 1827–28). Vgl. Ofterdinger, Chr. M. Wielands Leben und Wirken in Schwaben und der Schweiz (Heilbr. 1877); Buchner, W. und die Weidmannsche Buchhandlung (Berl. 1871); R. Keil, W. und Reinhold (Leipz. 1885); L. Hirzel, W. und Martin und Regula Künzli (das. 1891; behandelt eine Episode aus Wielands Züricher Jahren); P. Weizsäcker, Die Bildnisse Wielands (Stuttg. 1893); Wukadinovié, Prior in Deutschland (Graz 1895); Pomezny, Grazie und Grazien in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts (Hamb. 1900); B. Seuffert, Der Dichter des ›Oberon‹ (Vortrag, Prag 1900); F. Bauer, Über den Einfluß L. Sternes auf W. (Programm, Karlsbad 1898 u. 1900, 2 Hefte); Behmer, L. Sterne und W. (Berl. 1899); Doell, W. und die Antike (Programm, Münch. 1896); L. Hirzel, Wielands Beziehungen zu den deutschen Romantikern (Bern 1904); Ermatinger, Die Weltanschauung des jungen W. (Frauens. 1907); Kuhn, ›Idris und Zenide‹. Ein Beitrag zur Erkenntnis der Sprache Wielands (Würzb. 1903); Calvör, Der metaphorische Ausdruck des jungen W. (Dissertation, Götting. 1906); Schlüter, Studien über die Reimtechnik Wielands (Dissertation, Marb. 1900). Eine Reihe vorzüglicher Arbeiten über W. hat B.Seuffert, der beste Kenner des Dichters, in Zeitschriften veröffentlicht.

Aristipp

Erster Band.

1.

Aristipp an Kleonidas in Cyrene.1

Alle Götter der beiden Elemente, denen du bei unserm Abschied mein Leben so dringend empfahlst, schienen es miteinander abgeredet zu haben, die Ueberfahrt deines Freundes nach Kreta zu begünstigen. Wir hatten, was in diesen Meeresgegenden selten ist, das schönste Wetter, den heitersten Himmel, die freundlichsten Winde; und da ich dem alten Vater Oceanus den schuldigen Tribut schon bei einer frühern Seereise bezahlt hatte, genoß ich dießmal der herrlichsten aller Anschauungen so rein und ungestört, daß mir die Stunden des ersten Tages und der ersten Hälfte einer lieblichen mondhellen Nacht zu einzelnen Augenblicken wurden.

Gleichwohl – darf ich dir's gestehen, Kleonidas? – däuchte mich's schon am Abend des zweiten Tages, als ob mir das majestätische, unendliche Einerlei unvermerkt – lange Weile zu machen anfange. Himmel und Meer, in Einen unermeßlichen Blick vereinigt, ist vielleicht das größte und erhabenste Bild, das unsre Seele fassen kann; aber nichts als Himmel und Meer, und Meer und Himmel, ist, wenigstens in die Länge, keine Sache für deinen Freund Aristipp; und ich glaube wirklich, daß mir ein kleiner Sturm, mit Donner und Blitz und übrigem Zubehör, bloß der Abwechslung wegen, willkommen gewesen wäre. Du weißt, daß außer dem nah an Kreta liegenden Inselchen Gaudos, kein einziges Eiland zwischen Cyrene und Gortyna2 zu sehen ist; überdieß wollte auch der Zufall, daß uns auf der ganzen Reise, außer drei oder vier Cyprischen Kornschiffen, und einer für Korinth befrachteten Tyrischen Pinasse, die sich so nah als möglich an der Küste hielten, kein einziges Fahrzeug begegnete, womit wir uns auf eine oder andre Art hätten unterhalten können. Es fehlte mir also, wie du siehest, nicht an Muße, so viele Grillen zu fangen als ich wollte; und wie weit es endlich mit mir gekommen seyn müsse, kannst du daraus abnehmen, daß ich stundenlang vom Verdeck in die See hinab schaute, ob nicht irgend einer von den Fischgöttern oder Götterfischen, womit ihr Dichter den Ocean bevölkert habt, aus der Tiefe herauffahren, bei unsrer Erblickung in sein krummes Horn stoßen, und die übrigen Meerwunder, seine Gespielen, zusammenrufen werde, um unsre auf den Wellen leicht dahin gleitende Barke zu umkreisen, und durch muthwillige Spiele und Neckereien aufzuhalten. Das Schauspiel, das wir ihnen gaben, ist freilich seit der Zeit, da das erste von Pallas Athene selbst erbaute Schiff3 eine Schaar kühner Göttersöhne nach Kolchis trug, um – ein goldnes Widderfell zu erobern, etwas so Alltägliches für diese Meerbewohner geworden, daß ein unbedeutendes Fahrzeug, wie das unsrige, sich nicht schmeicheln durfte großes Aufsehen bei ihnen zu erregen: aber daß in drei langen Tagen auch nicht ein einziges rosenarmiges Meermädchen mit grünen Locken und milchweißem Busen auftauchen wollte, um meine des Herumschwebens zwischen Luft und Wasser müden Blicke auf ihrer reizenden Gestalt ausruhen zu lassen, das war doch wirklich zu grausam, und bewies mir den großen Unterschied, den die Götter zwischen euch Dichtern und uns andern prosaischen Menschen machen, zu meiner nicht geringen Demüthigung. Wäre mein Freund Kleonidas hier, dacht' ich, was würd' er nicht, kraft des Vorrechts, das die Natur den Musolepten4, ihren Günstlingen, zugestanden hat, in diesen, für mich Unbegeisterten so leeren, Elementen sehen und hören? Könnt' er gleich den Nebel, der mir die unsichtbare Welt verbirgt, nicht von meinen Augen treiben, so würde ich mich doch an seinen Visionen und Entzückungen ergötzen: und im Grunde könnte mir's ja gleichviel seyn, ob ich das alles unmittelbar mit meinen eigenen Augen, oder im Zauberspiegel der seinigen sähe. Sage dir nun selbst, ob ich nicht auf dich zürnen sollte, daß du dich nicht erbitten ließest, mich auf meiner Reise wenigstens nur bis nach Olympia zu begleiten, wo dich ein Schauspiel erwartete, das auf dem ganzen Erdboden einzig in seiner Art ist, und durch kein anderes ersetzt werden kann, wenn es auch ein Triumphsaufzug Poseidons und Amphitritens mit allen ihren Tritonen und Nereiden wäre. Im ganzen Ernste, Kleonidas, ich kann dir das Unrecht kaum verzeihen, das du durch deine Unerbittlichkeit noch viel mehr an dir selbst, als an deinem Aristipp begangen hast. Wer weiß ob dir die versäumte Gelegenheit in deinem ganzen Leben wieder aufstoßen wird? und aus der Welt zu gehen, ohne die Olympischen Spiele und den Jupiter des Phidias gesehen zu haben, wahrlich, da verlohnte sich's kaum der Mühe da gewesen zu seyn! – Doch, wem sag' ich das? und wie kann ich einen Augenblick vergessen, daß du von einem Zauber gebunden bist, der dir weder Gewalt über dich selbst läßt, noch Augen für einen andern Gegenstand, als die schöne Unerbittliche, deren Blicke die Nahrung deines Lebens sind? Was ist im Himmel und auf Erden und im Reich des Oceanus, das einen von Amorn verwundeten Dichter von der süßen Quelle seiner Schmerzen entfernen könnte? Was ist dir die schimmernde Panegyris5 alles dessen was die ganze Hellas Edles, Großes und Schönes hat, ihrer auserlesensten Jünglinge, ihrer berühmtesten Männer, ihrer reizendsten Weiber, ihrer Künstler, Weisen, Staatsmänner, Feldherren und Fürsten? dir, der das alles unbemerkt bei dir vorbeiziehen lassen würde, um deine Augen auf den bloßen Schatten der schönen Lycänion zu heften, wenn du sie selbst nicht erblicken könntest?

Wundre dich nicht, Kleonidas, daß ich so viel von dem Geheimniß deines Herzens weiß, wiewohl du es, ich weiß nicht warum, so sorgfältig vor mir verborgen hast. Ein Verliebter ist so leicht zu entdecken, wie gut er sich auch zu verstecken glaubt, und die Freundschaft ist scharfsichtig. Befürchte indessen nichts von der meinigen: sie soll dir nie durch Zudringlichkeit beschwerlich fallen, aber auch nie entstehen, wenn du dich aus eigenem Drange nach ihr umsiehst. Alles was ich mir dermalen von der deinigen verspreche, ist, daß du deinen trautesten Jugendfreund nicht ganz vergessen, und ihm gern erlauben werdest, sich während einer Abwesenheit, deren Dauer noch unbestimmbar ist, von Zeit zu Zeit durch Briefe bei dir in Erinnerung zu bringen.

Widrige Winde zwingen mich einige Tage länger in Kreta zu verweilen, als meiner Geschäfte wegen nöthig war. Ich werde diese Zeit zu einem Ausflug nach Gnossus6 anwenden, wo, wie man sagt, die vorzüglichsten Merkwürdigkeiten dieser fabelhaften Insel beisammen sind. Wie dürft' ich mich auch jemals wieder in Cyrene blicken lassen, wenn ich in Kreta gewesen wäre, ohne den berüchtigten Labyrinth und – das Grab des unsterblichen Königs der Götter und Menschen gesehen zu haben?

2.

An Aritades, seinen Vater.

Nach einer glücklichen und größtentheils angenehmen Reise befinde ich mich seit zehn Tagen in dem reichen, gewerbevollen, prächtigen und wollüstigen Korinth, wo ich von dem Eupatriden7 Learchus, vermöge der alten Gastfreundschaft, die seit Perianders Zeiten zwischen unsern Familien besteht, mit der gefälligsten Freundlichkeit aufgenommen wurde. Meine erste Sorge war, mich der Aufträge zu erledigen, womit mein Oheim Alketas mich an seine hiesigen Freunde beladen hatte; die zweite, die mir zum Behuf meines Aufenthalts in Griechenland mitgegebenen Waaren auf die vortheilhafteste Art zu Gelde zu machen. Die Nähe des großen Marktes zu Olympia kam mir zu dieser Absicht sehr zu Statten, und der Gewinn, den ich dabei gemacht, ist so beträchtlich, daß ich – außer der Summe, die ich für das nächste Jahr nöthig haben mag, um deinem Willen gemäß meiner Vaterstadt und der Würde, die du in unsrer Republik bekleidest, durch einen anständigen Aufwand Ehre zu machen – fünfhundert Attische Minen8 in Golde bei meinem Wirthe hinterlegt habe, über welche ich deine Befehle erwarte.

Korinth hat sich seit den vierzig Jahren, da du den Vater des Learchus besuchtest, sehr verändert. Großer und täglich zunehmender Reichthum in einem oligarchischen, äußerst mild regierten und vielleicht nur zu wenig gezügelten kleinen Freistaat, zumal in der glücklichen Lage von Korinth, die es zum Mittelpunkt des Asiatischen und Europäischen Handels bestimmt, muß, wie mich däucht, alle Vorzüge, worauf es stolz ist, und alle Uebel, die seinen Verfall ankündigen, nothwendig hervorbringen. Ich gestehe, daß die Wehklagen, die ich hier, sogar in den reichsten Häusern und von verständigen alten Männern, über die immer zunehmende Ueppigkeit, Verschwendung, Habsucht und Sittenverderbniß führen höre, mir keine hohe Meinung von der Weisheit der Korinther geben. Wo großer Reichthum ist, muß nothwendig auch große Armuth seyn, und von beiden ist sittliche Verdorbenheit die unausbleibliche Frucht. Der Reiche erlaubt sich alles, um gränzenlos genießen zu können, ohne die Quelle seines Genusses zu erschöpfen; der Arme thut, wagt und duldet alles, um reich zu werden. Daß es so und nicht anders ist, überzeugte mich schon was ich in Cyrene sah, und Korinth hat mich darin bestätiget. Alle Gesetzgeber, Philosophen und Moralisten in der Welt können den Korinthern nicht helfen: es gibt nur Ein Mittel, das sie und ihres gleichen retten könnte, und das ist gerade das einzige, wozu sie keine Lust zu haben scheinen. Sie müßten wieder so arm werden als sie vor dreihundert Jahren waren. Wer weiß aber auch, ob dieß einzige Mittel nicht schon zu spät käme?

Doch wohin versteige ich mich? Ich bin noch zu neu in der Welt, um tiefe Blicke in den Zusammenhang der Dinge gethan zu haben, und zu jung, um mich in so verwickelte Speculationen einzulassen.

Die Zeit der Olympischen Spiele naht heran, und ich rüste mich ungesäumt nach Pisa9 abzugehen, um, wo möglich, noch auf eine leidliche Art unterzukommen; denn der Zusammenfluß von Fremden soll schon unbeschreiblich groß seyn. Meine Ungeduld nach dem herrlichen Schauspiel, das mich dort erwartet, nimmt mit jedem Tage zu; auch hoffe ich bei dieser in ihrer Art einzigen Gelegenheit interessante Bekanntschaften zu machen; was am Ende doch wohl der einzige wahre Vortheil ist, den ich von Olympia zurückbringen werde.

3.

An Kleonidas.

Kaum bin ich einige Tage in Korinth, und schon hat mir meine leichtsinnige Unbefangenheit ein Abenteuer zugezogen, welches vielleicht Folgen von Bedeutung hätte haben können, wenn mir der Zweck meiner Reise einen längern Aufenthalt erlaubte.

Indem ich nach Vollendung einiger Geschäfte in den Straßen dieser großen und prächtigen Stadt umher irre, fällt mir eines von den vielen öffentlichen Bädern, womit sie versehen ist, in die Augen, dessen zierliche Bauart mir Lust macht, mich darin abzuwaschen. Ich gehe hinein, und da sich nicht gleich ein Aufwärter zeigt, öffne ich auf Gerathewohl eine der Badekammern und treffe gerade den Augenblick, da eine junge Frauensperson, die sich ganz allein darin befand, im Begriff war aus dem Bade zu steigen. Dieß war das erstemal in meinem Leben, daß ich vor einem schönen Anblick zusammenfuhr; gleichwohl weiß ich nicht wie es kam, daß ich, anstatt zurückzutreten, und die Thür, die ich noch in der Hand hatte, vor mir wieder zuzuziehen, sie hinter mir zumachte und meine Verlegenheit dadurch vermehrte. Die Dame, die bei meiner Erblickung plötzlich wieder untertauchte, schien sich an meiner Bestürzung zu ergötzen. »Wie? (sagte sie lachend, mit einer Stimme, deren Silberton meine Bezauberung vollendete) fürchtest du das Schicksal Aktäons10, daß du vor Schrecken sogar zu fliehen vergissest? Da ich weder so schön wie Artemis noch eine Göttin bin, darf ich auch weder so stolz noch so unbarmherzig seyn wie sie. Du bist ein Fremder, wie ich sehe, und hast vermuthlich die Ueberschrift über der Pforte dieser Thermen11 nicht gelesen.«

Während sie dieß sprach, hatte ich, was du mein unverschämtes Gesicht zu nennen pflegst, wieder gefunden, und erwiederte ihr, von einer so zuvorkommenden Anrede aufgemuntert: da ich das Glück dieses Augenblicks bloß meiner Unwissenheit und dem Zufall zu danken habe, so wär' es in der That grausam, schöne Unbekannte, mich dafür zu bestrafen, nicht daß ich, wie Aktäon, zu viel, sondern daß ich gesehen habe was man nie genug sehen kann. Nur ein längeres Verweilen, versetzte sie mit einem einladenden Lächeln, würde dich strafbar machen; denn es ist Zeit daß ich das Bad verlasse.

Indem sie dieses sagte, traten zwei junge Sklavinnen herein, die in zierlichen Körben alles, was zum Dienste des Bades erforderlich ist, auf ihren Köpfen trugen. Sie schienen verwundert einen Unbekannten zu finden, und hefteten ungewisse fragende Blicke bald auf mich, bald auf ihre Gebieterin. Was für eine Strafe, sagte die Dame, hat dieser junge Mensch verdient, für die Verwegenheit sich in ein fräuliches Bad einzudringen, das gewiß noch von keinem männlichen Fuße betreten worden ist? – Die gelindeste wäre wohl, ihn anzuspritzen und in einen – Hasen zu verwandeln, sagte die jüngere. Das wäre eine zu milde Strafe für ein so schweres Verbrechen, versetzte die ältere; ich weiß eine andere, die dem Verbrechen angemess'ner ist. Ich würde ihn dazu verdammen, so lange bis wir unsern Dienst verrichtet haben, hier zu bleiben, und dann die Thür hinter uns zuzuschließen. Meinst du? sagte die Dame, indem sie sich erhob, und, ihre in einen dicken Wulst über der Scheitel zusammengebundenen Locken auflösend, von einer Fülle bis unter die Knie herabfallender gelber Haare, wie von einem goldenen Mantel, umflossen, aus dem Wasser stieg, und sich, eben so unbefangen als ob sie mit ihren Mägden allein wäre, abtrocknen und mit wohlriechenden Oelen einreiben ließ. Und mich, schöne Gebieterin, sagte dein unverschämter Freund mit der ganzen edeln Dreistigkeit, die du an ihm beneidest, mich, den du in Einem Augenblick zu deinem Sklaven gemacht hast, wolltest du hier müßig stehen lassen? Erlaube mir, deinen Nymphen zu zeigen, daß ich geschickter bin als sie mir zutrauen; und indem ich dieß sagte, machte ich eine Bewegung, als ob ich einer der Mägde ein Tuch von der schneeweißesten Wolle, womit sie ihre Gebieterin abzureiben begriffen war, aus der Hand ziehen wollte. Aber die Dame warf mich mit einem zürnenden Blick auf einmal wieder in die Schranken der Ehrfurcht zurück, die der Schönheit und dem Stande, von dem sie zu seyn schien, gebühren. Wenn du mein Sklave bist, sagte sie wieder lächelnd, sobald sie mich in gehöriger Entfernung sah, so erwarte schweigend meine Befehle und rühre dich nicht! Ich gehorchte wie einem wohlerzogenen sittsamen Jüngling zusteht, und erhielt dafür die zweideutige Belohnung, daß man die Mysterien des Bades mit der größten Gelassenheit vollendete, ohne sich um meine Gegenwart, oder wie mir dabei zu Muthe seyn möchte, im geringsten zu bekümmern.

Als sie wieder angekleidet war, heftete die Dame im Weggehen einen ernsten Blick auf mich und sagte: vergiß nicht, daß es dem Ixion12 übel bekam, sich kleiner Gunstbezeugungen der Götterkönigin zu rühmen! – und ohne meine Antwort zu erwarten, stieg sie in eine prächtige Sänfte, die von vier Sklaven schnell davon getragen wurde. Mir war, als ob ich aus einem Traum erwachte. Natürlich durft' ich es nicht wagen, ihr sogleich zu folgen; und wie ich mich wieder aus dem Badhause unbemerkt wegschleichen wollte, wurde ich von einem Aufwärter angehalten, der sich, nicht ohne Mühe, durch eine Handvoll neugeprägter Drachmen endlich überzeugen ließ, daß ich ein Fremder, und bloß aus Unwissenheit seit wenig Augenblicken hierher gerathen sey. Als ich mich wieder frei sah, war es zu spät, der Spur meiner Unbekannten nachzugehen, und ich kehrte, ungewiß was ich von meinem Abenteuer denken sollte, nach Hause. Die Dame schien nicht über achtzehn Jahre alt zu seyn, und ihre Gestalt hätte das Glück eines Alkamenes13 machen können, wenn ihn der Zufall so wie mich begünstigt hätte. War sie eine Hetäre14 von der ersten Classe, die zu Korinth unter Aphroditens Schutz einer Freiheit und Achtung genießen, welche ihnen in keiner andern Griechischen Stadt zugestanden werden? Oder war es eine junge Frau von Stande, die im Bewußtseyn ihrer Reizungen sich eine muthwillige Lust daraus machte, einen Unbekannten für seinen jugendlichen Uebermuth auf eine neue, wollüstig peinliche Art büßen zu lassen? Das letztere schien mir, allen Umständen nach, das Wahrscheinlichste. Indessen trieb mich doch, ich weiß nicht welche Unruhe, an diesem Abend in allen öffentlichen Spaziergängen herum, wo die Hetären der höhern Ordnung sich gewöhnlich, von ihren Liebhabern umschwärmt, oder von einem Zuge geputzter Mägde und Eunuchen begleitet, mit vielem Prunke zu zeigen pflegen. Aber ich sah mich vergebens unter ihnen nach meiner Anadyomene15 um, und eine schlaflose Nacht war alles, was ich von meinen Nachforschungen davon trug. Am folgenden Morgen, wie ich vom Lechäischen Hafen zurückkehrte, glaubte ich eine von den beiden Sklavinnen aus einem kleinen Myrtengehölz am Wege auf mich zukommen zu sehen.

Wir erkannten einander ersten Blicks; nur zeigte sich's, daß die Korintherin meinen Namen besser ausgekundschaftet hatte als ich den ihrigen. Sie grüßte mich beim Namen, und erkundigte sich lachend, wie dem unbefugten Epopten16 der Vorwitz, zu sehen was er nicht sollte, bekommen sey? Wir wissen, wie du siehest, alle deine Gänge, fuhr sie fort, und meine Gebieterin, welcher nicht unbekannt ist, daß du morgen abzureisen gedenkest, schickt mich zu dir, ein kleines Denkzeichen des gestrigen Zufalls von ihr anzunehmen. Es war ein zierlich geflochtnes Deckelkörbchen von Silberdrath, worin eine ihrer goldgelben Haarlocken, mit einer Schnur von kleinen Perlen umwunden, lag. Du kannst dir leicht vorstellen, Kleonidas, daß ich alle meine Wohlredenheit aufgeboten haben werde, den Stand und Namen der Dame zu erfahren, und die dienstbare Iris17 zu gewinnen, daß sie mir eine Gelegenheit auswirken möchte, ihr meinen Dank in eigner Person zu Füßen zu legen. Ich ging so weit, daß ich bei allen Liebesgöttern betheuerte, meine Reise nach Olympia einzustellen, wenn ich hoffen könnte, einer so großen Gnade gewürdiget zu werden. Aber die lose Dirne spottete meiner vorgeblichen Leidenschaft, mit der Versicherung, daß man sich nur desto mehr vor mir hüten würde, wenn sie ungeheuchelt wäre, und daß alle meine Bemühungen, ihre Gebieterin wieder zu sehen, vergeblich seyn würden. Alles was ich mit vielem Bitten und einem kleinen Beutel voll Dariken18 von ihr erhielt, war ein Versprechen, daß sie sich diesen Abend an einem gewissen Orte einfinden wollte, um eine unbedeutende Kleinigkeit für ihre Dame in Empfang zu nehmen, wodurch ich auch mein Andenken bei ihr lebendig zu erhalten wünschte. Sie sagte mir's zu, aber ich erwartete sie vergebens.

Was dünkt dich von dieser närrischen Begebenheit, Kleonidas? – Für mich ist sie denn doch nicht ganz so unbedeutend als sie scheint; und da ein weiser Mann alles in seinen Nutzen zu verwandeln wissen soll, so denke ich einen zweifachen Vortheil aus ihr zu ziehen. Der erste ist, daß ich mich vor der Hand ziemlich sicher halten kann, daß die Erinnerung an meine reizende Unbekannte nur sehr wenigen Schönen gestatten wird, einigen Eindruck auf mich zu machen; der zweite, daß ich, vorausgesetzt ich könne das, was ich bei dieser Gelegenheit erfahren habe, als einen Maßstab meiner Empfänglichkeit für leidenschaftliche Liebe annehmen, große Ursache habe zu hoffen, daß ich weder meinen Verstand noch meine Freiheit jemals durch ein schönes Weib verlieren werde.

4.

An Demokles von Cyrene.

Griechenland zählt nun seit dem ersten Neumond nach der letzten Sommer-Sonnenwende das erste Jahr seiner vierundneunzigsten Olympiade; die Spiele sind geendigt, und ich habe gesehen – was zu sehen war. In der That große, auffallende, prachtvolle, und, nach der gewöhnlichen Schätzung der menschlichen Dinge, sehenswürdige Schauspiele! Aber, soll ich dir davon sprechen wie ich denke, Demokles? – Du hast oft mit mir über meine (wie ich immer mehr zu glauben Ursache finde) angeborne Maxime »nichts zu bewundern«19 gestritten; und wenn wir am Ende, wie gewöhnlich, jeder mit seiner eigenen Meinung davon gingen, söhntest du dich immer durch ein wohlwollendes Mitleiden mit mir aus, mich durch eine so gleichgültige Gemüthsstimmung des hohen Grades von Vergnügen entbehren zu sehen, welches, wie du sagtest, den gefühlvollen Seelen zu Theil werde, die gerade durch den Affect der Bewunderung zu erkennen geben, daß sie bei großen und schönen Gegenständen ungleich mehr empfinden, als derjenige, der sie ansehen kann, ohne aus seiner gewöhnlichen Fassung gesetzt zu werden. Es mag seyn, daß meine Maxime mich öfters eines lebhaftern Genusses beraubt: aber dafür gewährt sie mir auch den Vortheil, mich selten in meiner Erwartung getäuscht zu finden. Auch begegnet mir öfters, daß ich anstatt mit der Menge zu bewundern, mich (mit deiner Erlaubniß) nicht wenig verwundere, wie die Leute so gutmüthig seyn mögen, über Dinge in Entzückung zu gerathen, die, bei kaltem Blute aufs gelindeste beurtheilt, nur lächerlich sind, und bei strengerer Prüfung leicht in einem noch ungünstigern Licht erscheinen könnten.

Nach dieser Vorrede bist du vermuthlich schon auf das Geständniß gefaßt, daß dieß beim Anschauen der weltberühmten Kampfspiele zu Olympia ganz eigentlich mein Fall war, und daß ich, während alles um mich her in Entzückung zerfloß, mich in aller Stille nicht genug verwundern konnte, wie ein Volk, das sich selbst für das sittigste und aufgeklärteste des ganzen Erdbodens hält, und von andern dafür erkannt wird, vor einer so großen Menge ausländischer Zuschauer sich nicht schämte, einen so hohen Werth auf den Sieg in so kindischen oder barbarischen Wettkämpfen zu legen, aus den dazu angesetzten Tagen sein höchstes Nationalfest zu machen, und sogar seine Zeitrechnung nach ihrer Feier zu bestimmen. Käme, dacht' ich, ein Perser oder Skythe, der noch nichts von diesem Institut gehört hätte, von ungefähr dazu, wenn im Angesicht einer unzählbaren Menge Volks, in einem Ehrfurcht gebietenden Kreise der edelsten und angesehensten Männer der Nation, nach einem dem Könige der Götter dargebrachten feierlichen Opfer, die Sieger öffentlich erklärt und gekrönt werden, und sähe das stolze Selbstbewußtseyn, womit sie, von ihren wonnetrunkenen Verwandten, Freunden und Mitbürgern umdrängt, und vom allgemeinen Jubel der Zuschauer bewillkommt, sich den Kampfrichtern nahen, um die Krone zu empfangen: müßt' er nicht glauben, diese Menschen könnten nichts Geringeres gethan haben, als ganz Griechenland durch einen Marathonischen20 oder Salaminischen Sieg vom Untergang gerettet, oder wenigstens jeder um seine eigene Vaterstadt sich durch irgend eine außerordentliche That unendlich verdient gemacht zu haben? Aber wie erstaunt und betroffen würde dann ein solcher dastehn, wenn er hörte daß es weiter nichts ist, als daß der eine dieser gekrönten Helden am besten laufen kann, ein anderer die schnellsten Rennpferde und den geschicktesten Kutscher hat, ein dritter der größte Meister im Faustkampf oder in der edeln Kunst seinen Gegner zu Boden zu ringen ist? Wahrlich dieser Perser oder Skythe, wiewohl die Griechen seiner Nation die Ehre erweisen sie nur für Halbmenschen anzusehen, würde sich schwerlich enthalten können, das widersinnische Schauspiel für die Wirkung irgend einer zürnenden Gottheit zu halten, und zu glauben, die ganze Nation müßte entweder von einem allgemeinen Wahnsinn befallen, oder, trotz ihrer übrigen Vorzüge, zu einer ewigen Kindheit der Vernunft verdammt seyn. Daß ein schnellfüßiger Jüngling, ein gewandter Wagenlenker, ein nerviger Kerl der den Kampfhandschuh am kräftigsten zu gebrauchen wußte, oder um den stärksten Gegner zu überwältigen, keiner andern Waffe als seiner eigenen eisernen Faust bedurfte, in den Zeiten, da der Thebanische Hercules diese feierlichen Spiele gestiftet haben soll, ein wichtiger Mann für seine kleine Vaterstadt war, ist natürlich, und aus dem rohen Zustand einer von ihrer ursprünglichen Wildheit noch langsam sich losarbeitenden Horde leicht zu erklären. Aber daß ein so gebildetes Volk, wie die Griechen dermalen sind, bei so gänzlich veränderter Lage der Sachen, noch immer ein so großes Aufheben von Geschicklichkeiten macht, die entweder ganz unbrauchbar, oder doch verhältnißmäßig von sehr geringem Nutzen geworden sind; daß der Mensch, der zu Olympia21 öffentlich dargethan hat, daß er den stiermäßigsten Nacken, die stärksten Brustknochen und die derbeste Faust seiner Zeit besitze, oder mit jedem Hasen in die Wette laufen könne, für die höchste Zierde seiner Vaterstadt gehalten, im Triumph eingehohlt, über alle seine Mitbürger hinaufgesetzt, und als ein Wohlthäter seines Volks öffentlich unterhalten, geehrt und nur nicht gar vergöttert wird, wiewohl die Stärke seiner Muskeln und Knochen, oder die Behendigkeit seiner Füße vielleicht das Einzige ist, was ihn von dem rohesten und verdienstlosesten seiner Mitbürger unterscheidet, – das ist doch wirklich so ungereimt, daß man es kaum seinen eigenen Augen zu glauben wagt.

Damit ich mich durch diesen verwegenen Tadel eines Instituts22, das allen Hellenen so ehrwürdig und heilig ist, nicht selbst in den Verdacht einer Anmaßung bei dir setze, die mich sehr übel kleiden würde, will ich dir nicht verbergen, daß ich meinem Gefühl vielleicht weniger getraut hätte, wenn ich nicht durch das Urtheil eines weiseren Mannes als ich, mit welchem der Zufall mich bekannt machte, in dem meinigen bestärkt worden wäre. Er schien ein Mann von funfzig Jahren zu seyn, und sein Aeußerliches zeigte eben nichts, was unter einer so großen Menge von Menschen die Aufmerksamkeit auf ihn ziehen konnte. Er war nach Griechischer Sitte äußerst einfach, nach unsrer Cyrenischen beinahe ärmlich gekleidet, unbeschuht, von etwas finsterem Gesicht, lang, hager, und mit einem dünnhaarigen Barte geziert, der, wo nicht ihm selbst, wenigstens seinem Schatten so ziemlich die tragikomische Miene eines – alten Ziegenbocks gab. Bei dem allen hatte der Mann etwas in seiner Gesichtsbildung, das mir Zutrauen zu ihm einflößte, und den Wunsch erregte bekannter mit ihm zu werden. Es traf sich, daß wir beide auf der Anhöhe, von welcher wir den Wettkämpfern zusahen, so nahe beisammen saßen, daß es nur von ihm abhing, jeden Eindruck, den diese Schauspiele auf mich machten, bemerken zu können. Er selbst zeigte bei allem was zu sehen war immer eben dieselbe Miene, die weder merkliches Wohlgefallen noch Mißbelieben andeutete; nur zuweilen, wenn die Zuschauer durch irgend eine außerordentliche Probe von Stärke oder Geschicklichkeit zum Ausbruch einer gar zu unmäßigen Bewunderung und Freude hingerissen wurden, verrieth er durch ein leises Zucken der Lippen, daß das allgemeine Gefühl nicht das seinige war. Ich meines Orts überließ mich eine Zeit lang dem Vergnügen, welches der Anblick so vieler schönen Jünglinge, denen die Begierde des Sieges Schwingen an die Knöchel setzte, die Menge auserlesener Rennpferde und prächtiger Wagen, die Geschicklichkeit der Wagenführer, und mehr als alles andere, die unerschöpfliche Kraft und Gewandtheit, womit die Ringer durch die gelehrteste Fertigkeit in ihrer Kunst den entscheidenden Augenblick aufzuhalten strebten, einem jungen Menschen, der das alles zum erstenmale sah, natürlicherweise machen mußten. Sogar das grausenhafte Schauspiel, das uns gegen die Mittagsstunde, während die Sonne über unsrer Scheitel brannte, die kaltblütige Wuth der Faustkämpfer gab, und der furchtbare Handschuh, womit einige Paare neuer Eryxen23 und Herculessen einander zermalmten, erfüllte mich anfangs mit einer seltsamen Art von schauderlichem tragischen Vergnügen, indem es mich in die alte Heldenzeit zu versetzen und mir die Erzählungen der Dichter von den unglaublichsten Thaten der Göttersöhne wahr zu machen schien. Ich wähnte eine Art unzerstörbarer titanischer Naturen vor mir zu sehen, die nur spielweise so grimmig auf einander losgingen, und an welchen die Wunden, die sie einander schlugen, sich ohne Zweifel eben so schnell und narbenlos wieder schließen würden, als die Luft, die durch ihre gewaltigen Streiche zerrissen wurde. Aber die Täuschung war von kurzer Dauer; und als ich, nach einem kaum viertelstündigen Kampf, einen der Athleten, der kurz zuvor die Schönheit eines Paris oder Nireus24 mit der Stärke eines Milanion25 vereinigt darstellte, und einer Bildsäule des Apollo selbst zum Modell hätte dienen können, für todt aus den Schranken hinaus tragen sah, so übel zugerichtet, daß keine Spur seiner vorigen Bildung in seinem zertrümmerten Gesicht und an seinem ganzen, zu einem unförmlichen Klumpen zusammengeschlagenen Leibe zu erkennen war, überwältigte mich der gräßliche Anblick dermaßen, daß ich mich nicht zurückhalten konnte, meinem Abscheu durch einen lauten Ausruf Luft zu machen, der zu meinem Glücke, über dem Getümmel und Jubelgeschrei der Zuschauer, von niemand als dem besagten Fremden gehört wurde. Ich entfernte mich unverzüglich von dem Schauplatz der gräßlichen Scene, und zog mich in die einsamsten Gänge des geheiligten Hains zurück, der den Tempel des Olympischen Jupiter umgibt. Nicht lange so sah ich den Fremden mit dem Ziegenbart auf mich zukommen, von einem stattlichen Manne begleitet, der (wie ich in der Folge vernahm) eine ansehnliche Würde zu Elea bekleidet. Sie erlaubten mir, mich zu ihnen zu gesellen, und an dem Gespräche, worin sie begriffen waren, Theil zu nehmen. Es betraf, wie natürlich, die Spiele, von deren Anschauen beide, dem Ansehen nach sehr gesättiget, zurückkamen. Mein Fremder machte sich kein Bedenken, aus Gelegenheit derselben ein strenges Urtheil über die Weisheit seiner Landsleute zu fällen. Wenn, sagte er, die Absicht dieses alle vier Jahre wiederkehrenden Nationalfestes ist, durch die Wettkämpfe, die man den Zuschauern zum Besten gibt, und die dazu vorbereitenden Leibesübungen, die Griechische Jugend zu tüchtigen Vertheidigern des Vaterlandes zu bilden, so kann nichts zweckwidriger seyn als diese Spiele. Die Art der Waffen, womit der Krieg heutzutage geführt wird, und die ganze Kriegskunst überhaupt, ist von dem, was in den Zeiten des Trojanischen Krieges üblich und nützlich war, so verschieden, daß dem Staate mit ganzen Heerschaaren zu Olympia und Delphi gekrönter Läufer und Ringer wenig gedient wäre. Wenn sie noch schwerbewaffnet in die Wette liefen, möchte eine solche Fertigkeit allenfalls bei einem Eilmarsch oder plötzlichen Rückzug von einigem Nutzen seyn: aber so leicht bekleidet wie unsre schnellfüßigen Achillen sind, können sie, wo es Ernst gilt, höchstens als Eilboten gebraucht werden, oder möchten, wenn man sie auch nur bei den leichten Truppen anstellen wollte, der Versuchung selten widerstehen, in gefährlichen Fällen vor allen Dingen ihre eigene Person in Sicherheit zu bringen. Was im Kriege mit nackten Ringern anzufangen wäre, ist schwer zu sehen; und wofern auch die Faustkämpfer durch ihr gigantisches Ansehen und den raschgeschwungenen Cestus26 dem Feinde Schrecken einjagen könnten, so sind ihrer doch in der ganzen Hellas viel zu wenige, als daß man sich eine große Wirkung von ihrem Gebrauch versprechen dürfte. Und doch, wär' es nur der geringe Nutzen, den das Griechische Gemeinwesen von diesen Spielen zieht, so möchten sie immer ihrem vergötterten Stifter zu Ehren beibehalten werden: aber der positive Schaden, den sie thun, scheint mir wichtig genug, um von den Vorstehern unsrer Republiken ernstlich beherzigt zu werden. Nichts davon zu sagen, daß der leidenschaftliche und bis zur Tollheit getriebene Wetteifer unsrer Jünglinge, wer die meisten, schönsten und behendesten Rennpferde zu halten vermöge, schon viele angesehene wohlbegüterte Häuser zu Grunde gerichtet hat, was für Fortschritte in der Cultur kann man von einem Volke erwarten, das sich aus so wilden und lebensgefährlichen Leibesübungen ein Spiel macht, das die Wuth, womit Gegen kämpfer, die sich zuvor nie gesehen, geschweige beleidigt haben, auf einander losgehen, durch die Lebhaftigkeit seiner Theilnehmung noch mehr anfeuert, und an einem so barbarischen Schauspiel, wie wir so eben sahen, die angenehmste Augenweide findet? Mit welcher Stirne können wir auf unsre wirklichen und vermeinten Vorzüge so stolzen Griechen alle übrigen Erdebewohner Barbaren27 nennen, so lange es eine unsrer größten Glückseligkeiten ist, alle vier Jahre zusammenzukommen, um uns, zu gemeinschaftlicher Belustigung, in die Zeiten zurückzusetzen, da unsre eigenen Vorfahren wenig besser als rohe Waldmenschen, Räuber und Abenteurer waren, und an Humanität und Sittigkeit weit hinter den meisten Asiatischen Völkern zurückstanden? Wie übel ziemt es uns, die an eine edlere Denkart und Geschmack am Schönen und Erhabenen Anspruch machen, auf die Kunst einander die Glieder zu verrenken, oder uns mit geballten Fäusten so lange herumzuschlagen, bis den Kämpfern kaum noch eine Spur der menschlichen Gestalt übrig bleibt, einen so hohen Werth zu setzen, und rohe Athleten28 ihrer herkulischen Schultern und eisernen Knochen wegen mit Ehrenbezeugungen zu überschütten, welche die reinste und vollkommenste Tugend selbst nicht von uns erhalten kann? – Ich gestehe unverhohlen (setzte mein Unbekannter mit einem Feuer hinzu, das ich seiner kalten Miene nicht zugetraut hatte), diese Betrachtung hat mich gegen die allgemeine Freude der zahllosen Menge, die mich diesen Morgen umgab, unempfindlich gemacht, und bei Schauspielen, die so laut gegen das sittliche Gefühl und die Humanität meiner Landesleute zeugen, sogar mit Unmuth und Traurigkeit erfüllt. Du bist ein Philosoph, wie ich sehe, sagte der Mann von Elea mit einem Lächeln, dessen leisen Spott er durch den sanften Ton seiner Worte mildern zu wollen schien. Wenn ich es auch wäre, versetzte jener, die Wahrheit dessen, was ich gesagt habe, würde dadurch weder gewinnen noch verlieren. Du magst in der Hauptsache Recht haben, erwiederte der andere. Wir Eleer sehen die Sache freilich von einer gefälligern Seite; denn wir machen kein Geheimniß daraus, daß wir den Wohlstand unsrer Republik dem Institut, gegen welches du dich so streng erklärst, größten Theils zu danken haben. Du hast gesehen, was für eine glänzende Panegyris aus allen Griechischen und benachbarten Ländern durch diese Spiele nach Pisa gezogen wird. Glaubst du, das Gedränge von unzählbaren Menschen aus allen Ständen und Classen würde eben so groß seyn, wenn an die Stelle dieser Kampfspiele ein Wettstreit um den Vorzug an Weisheit und Tugend angeordnet, und die Kronen, die wir jetzt den besten Rennern, Ringern und Pankratiasten29 zuerkennen, denen aufgesetzt würden, die sich etwa durch die schönste Handlung der Menschlichkeit, Großmuth und Selbstüberwindung ausgezeichnet hätten? Desto schlimmer, sagte mein Unbekannter; das ist es eben was ich beklage! So lange dieses, den Eleern auf Kosten der übrigen Griechen so vortheilhafte Institut dauern wird, sehe ich nicht, wie eine richtigere Schätzung des Werthes der Menschen unter uns Platz greifen, und der Vorzug der geistigen und sittlichen Vollkommenheiten vor den körperlichen und mechanischen allgemeiner gefühlt und anerkannt werden könnte.

Laß uns die Welt nehmen wie sie ist, erwiederte der Eleer, denn sie ist doch wohl – wie sie seyn kann. Weisheit und Tugend belohnen sich selbst so reichlich, daß sie des Beifalls der Menge und der Kronen, die zu Olympia ausgetheilt werden, leicht entbehren. Wer weiß, ob sie durch eine so öffentliche und geräuschvolle Auszeichnung nicht an innerm Werthe verlieren würden? Wenigstens zweifle ich sehr, daß die stillen unscheinbaren Tugenden, welche gewöhnlich die reinsten sind, sich gern aus ihrer Verborgenheit herausziehen und einer so großen vermischten Menge zur Schau ausstellen lassen würden. Uebrigens scheint mir die lebhafte Theilnehmung, womit unsre Panegyrischen Spiele angesehen werden, so wenig gegen das sittliche Gefühl unsrer Nation zu beweisen, daß ich mir eher das Gegentheil zu behaupten getraue. Die Kampfspiele zu Olympia, Delphi,30 Nemea und Korinth haben eben darum ein so lebhaftes und eigenes Interesse für unsre Nation, weil sie uns, gleichsam durch den Augenschein, so wie durch die Siegesgesänge Pindars und seiner Nacheiferer, in die fabelhaften Zeiten jener Heroen versetzen, deren Andenken uns aus so vielen Ursachen heilig ist, die unsre meisten Städte gegründet haben, und von welchen unsre edelsten Geschlechter ihren Ursprung herleiten. Aber auch ohne diese Beziehung haben wir noch Ursache genug, sie als eines unsrer schönsten und wohlthätigsten Nationalinstitute anzusehen. Kein anderes vereiniget eine so große Menge Griechen aus allen Städten und Landschaften der ganzen Hellas an Einem Orte zu gemeinschaftlichen Feierlichkeiten, Opfern, Gastmählern und Ergötzungen. Während ihrer Feier hören alle Feindseligkeiten auf, in welche die uralte Antipathie der Dorier und Ionier31 nur zu oft ausbricht. Wir vergessen in diesen halcyonischen Tagen aller Beleidigungen, aller Eifersucht und Rache, um uns bloß unsers gemeinsamen Ursprungs zu erinnern, und die Bande von neuem zusammenzuziehen, womit gemeinschaftliche Götter und Tempel, eine gemeinschaftliche Sprache und das große Interesse unsre Unabhängigkeit gegen auswärtige Mächte zu behaupten, die in so viele Stämme und Zweige verbreitete Nachkommenschaft Deukalions32 zu einem einzigen Volke verbunden haben, das durch seine Cultur das erste in der Welt ist, und durch Eintracht unüberwindlich und unvergänglich dem ganzen Erdboden Gesetze geben würde.

Ich verschone dich, lieber Demokles, mit einer Menge anderer schöner Sprüche, welche der begeisterte Eleer mit einem großen Erguß von Redseligkeit hervorströmte, um dem kopfschüttelnden Philosophen eine höhere Meinung von den Olympischen Spielen abzunöthigen. Es versteht sich, daß jeder auf seiner eigenen beharrte; so wie ohne Zweifel diese Spiele selbst, allen Veränderungen der Zeiten und allen Einsprüchen der Philosophie zum Trotz, ihre ursprüngliche Form und Einrichtung so lange Jupiter im Besitze seines Tempels zu Olympia bleibt, behalten werden, wie leicht es auch wäre, ihnen eine gemeinnützlichere und einem gebildeten Volk anständigere zu geben. Wir kamen indessen, da der Eleer ein sehr höflicher Mann war, noch ganz friedlich aus einander; denn die Höflichkeit hat dieß Eigene, daß sie es dem andern unvermerkt unmöglich macht, so grob zu seyn als er wohl Lust hätte. Doch muß ich es auch meinem bocksbärtigen Freunde nachrühmen, daß er sich beim Abschied mit mehr Urbanität betrug, als ich von seiner Freimüthigkeit erwartet hatte. Dieser Umstand und seine Mundart bestärkten mich in der Vermuthung daß er ein Athener sey; und so fand sich's auch bei näherer Erkundigung. Man sagte mir, er nenne sich Antisthenes, und sey einer der vertrautesten Freunde des berühmten Sokrates Sophroniskus Sohn, den der Delphische Gott33, oder (wenn du lieber willst) der eifrigste seiner Anhänger, Chärephon, durch den gelehrigen Mund der Pythia, für den weisesten aller Menschen erklärt haben soll. Da mein Verlangen diesen merkwürdigen Mann persönlich zu kennen und durch seinen Umgang, wo möglich, selbst ein wenig weise zu werden, einer der ersten Zwecke meiner freiwilligen Verbannung aus dem schönen und wollüstigen Cyrene war, so kannst du leicht urtheilen, daß ich mich auf diese Nachricht um so eifriger um die Gunst einer Person bewarb, die mir zu Beförderung meiner Absicht gute Dienste thun konnte. Ohne mir diese Bewerbung durch ein zuvorkommendes Wesen zu erleichtern, schien er doch eben so wenig gesonnen, sie gänzlich abzuweisen. Von Sokrates sprach er mit seiner gewöhnlichen Kälte, als von einem Manne, mit dem er seit vielen Jahren täglich umgegangen, und den er als seinen ersten, wo nicht einzigen Freund betrachte. »Wenn ich einen bessern als er gekannt hätte, sagte er, würde ich mich zu diesem gehalten haben; aber ich kenne keinen bessern, und, insofern diese Benennung einem Menschen zukommen kann, keinen weisern Mann als Sokrates. Er hat Eigenheiten, die man ihm lassen muß, und die, weil sie ihm wohl anstehen, darum nicht einen jeden kleiden würden: aber wenige Menschen sind so gut, daß sie nicht noch besser werden könnten, wofern sie ihn immer und in allen Verhältnissen und Vorfällen des Lebens zum Muster nähmen.«

Da ich von Antisthenes vernahm, daß er geraden Weges nach Athen zurückzukehren gedenke, bat ich ihn um Erlaubniß ihn begleiten zu dürfen, und äußerte den Wunsch, daß er mich bei Sokrates einführen möchte. »Ein guter Reisegefährte ist der halbe Weg, sagte er: ich nehme dein Anerbieten willig an; aber bei Sokrates bedarfst du keines Einführers. Er liebt junge Leute deiner Art, und du wirst den alten Glatzkopf gewöhnlich von einigen unsrer schönsten Jünglinge umgeben finden. Seine Absicht ist ihm mit Xenophon, Kritobulus34, Plato und einigen andern so gut gelungen, daß ein Alcibiades und Kritias35, die ihm verunglückten, ihn nicht abschrecken konnten, es immer wieder mit andern zu versuchen. Ein Jüngling guter Art bedarf bei ihm weder einer Empfehlung noch einer besondern Aufmerksamkeit sich ihm angenehm zu machen; es wird also bloß auf dich selbst ankommen, wie viel oder wenig du dir seinen Umgang zu Nutze machen willst. Die Sonne strahlt gleich warm auf ein Stück Gold und auf ein Stück Blei; nur faßt das eine mehr Wärme, und behält sie länger als das andere.«

Wir werden unsre Reise über Orchomenos, Korinth, Megara und Eleusis machen; weil Antisthenes zu seinem ehrwürdigen alten Freund zurückeilt, welchen er in der trübseligen und verzweifelten Lage, worin seine Vaterstadt sich seit einiger Zeit befindet, nicht länger verlassen will. Denn es sind schon mehr als acht Monate verstrichen, seit er von Athen abgegangen ist, um die Angelegenheiten eines zu Megalopolis verstorbenen Anverwandten zum Besten seiner Hinterlassenen in Ordnung zu bringen.

Die Nachrichten von den abwechselnden Erfolgen der seit einigen Jahren zwischen den beiden Hauptstädten Griechenlands wieder ausgebrochnen Befehdungen kommen gewöhnlich so spät zu euch, daß du vielleicht erst aus diesem Briefe (dessen Abgang noch sehr ungewiß ist) erfährst, daß der Spartanische Feldherr Lysander, nach einem bei Aigos Potamos am Eingang des Hellesponts erhaltnen entscheidenden Sieg, die stolze Minervenstadt selbst eingeschlossen, und durch Hunger und Verzweiflung endlich gezwungen hat, sich auf Bedingungen, denen ihre Väter den Tod in jeder Gestalt vorgezogen haben würden, von dem schrecklichen Schicksal, welches sie vor eilf Jahren über die unglücklichen Melier36 verhängt hatten, loszukaufen. Die übermüthige Beherrscherin der Meere ist nun auf zwölf Schiffe, die ihr noch erlaubt sind, herabgebracht; die Stadt und die Vorstadt Piräum mit ihrem Hafen sind des herrlichsten Denkmals der Siege des großen Themistokles, ihrer prächtigen Mauern beraubt, die Spartaner haben eine Besatzung in der Akropolis37; und eine von Lysandern beschützte, neuerrichtete Regierung von dreißig unter seinen Winken willkürlich herrschenden Gewalthabern macht das Elend der beklagenswürdigen, ihre eigene Thorheit zu theuer büßenden Athener vollständig. Dieß sind die neuesten Nachrichten, die uns aus jenen Gegenden zugekommen sind. Was sagst du, Demokles, zu einer so unerwarteten Katastrophe? – Du wirst mich vielleicht unklug und verwegen nennen, daß ich mich gerade in einem so verwirrten und gefährlichen Zeitpunkt nach Athen wage. Aber ich kann dem Verlangen nicht länger Einhalt thun, diesen Sokrates, von dem ich schon in Cyrene so viel Wunderbares hörte, und jetzt von Leuten, die ihn sehr gut zu kennen glauben, oder vorgeben, die seltsamsten und widersprechendsten Dinge höre, durch mich selbst kennen zu lernen. Auf alle Fälle sind meine Einrichtungen so getroffen, daß ich mich vielmehr in den Credit eines vorsichtigen und besonnenen Mannes bei dir zu setzen hoffe. Ich habe meine Cyrenische Kleidung bereits mit einem äußerst einfachen Costume im Geschmack meines neuen Freundes Antisthenes vertauscht; meine Baarschaft bleibt in Korinth niedergelegt, und ich werde nur gerade so viel Geld nach Athen tragen, als ein Mensch, der täglich drei bis vier Obolen zu verzehren hat, in sechs Monaten nöthig haben mag. Du solltest mich wirklich in meinem neuen Sokratischen Schülermantel sehen! Er ist zwar etwas grob von Wolle, und reicht nicht sehr weit unter die Knie; aber Antisthenes versichert mich, daß er mir trefflich stehe. In diesem Aufzuge werde ich wahrscheinlich zu Athen nicht so viel Eindruck machen, daß die Dreißig sich viel um mich bekümmern werden.

5.

An Kleonidas.

Wie sehenswürdig auch die weltberühmten Olympischen Spiele sind, so zweifle ich doch nicht, daß die Einbildungskraft eines Dichters mit bloßer Hülfe des Hippodroms38 und der Gymnasien39 und Fechtschulen in Cyrene sich eine noch größere und den alten Heldenzeiten angemess'nere Vorstellung von ihnen machen könnte als diejenige ist, die wir andern gewöhnlichen Menschen mittelst unsrer Leibesaugen erhalten haben. Aber den Jupiter des Phidias muß man sehen, Freund Kleonidas, wenn man sich einen Begriff von ihm machen will. Also komm und sieh, und bete an.

Nach diesem Eingang erwartest du, natürlicher Weise, keine Beschreibung40 von mir, die am Ende doch nur auf ein Verzeichniß der unzähligen einzelnen Stücke und Theile hinauslaufen würde, aus welchen dieses über allen Ausdruck große und reiche Kunstwerk, dem kein anderes in der Welt vergleichbar ist, mit hohem Sinne zusammengesetzt, wie eine himmlische Erscheinung vor unsern Augen da steht. Jeder dieser Theile ist, für sich selbst betrachtet, schön, groß gedacht, mit reiner sicherer Bestimmtheit der Verhältnisse und Formen ausgeführt, und so zierlich vollendet, daß dem Liebhaber der Kunst nichts zu wünschen, dem Kenner wenig oder nichts zu erinnern übrig bleibt. Aber alle diese besondern Schönheiten verlieren sich, oder vereinigen sich vielmehr in dem Haupteindruck, den das herrliche Ganze – Jupiter auf seinem Thron, von seinem ganzen Göttergeschlecht umgeben – auf die Seele des Anschauers macht, indem er sich beim ersten Anblick von einem wunderbaren Schauder ergriffen fühlt, den der große und glaubige Haufe für ein unmittelbares Zeichen der Gegenwart des Gottes hält.

Dir, mein Freund, brauche ich nicht zu sagen, daß weder dumpfes Anstaunen noch Ueberfluß an Glauben unter die Gebrechen meiner Natur gehören. Ich betrat den Tempel mit der kaltblütigsten Gewißheit, einen Gott von Elfenbein und Gold von der Hand eines großen Bildners zu sehen, und konnte mich doch des besagten Schauders so wenig erwehren als ein andrer. Mit Blitzesschnelligkeit vermengte sich der Homerische Nephelegereta41 Zeus mit dem huldreichen Phidiassischen Göttervater, und ich wähnte einen Augenblick den König des Himmels wirklich auf seinem Throne zu sehen, wie er der flehenden Thetis die Gewährung ihrer Bitte zunickt, und das Winken der schwarzen Augenbraunen die ambrosischen Locken auf seinem unsterblichen Haupte schüttelnd den ganzen Olympus erbeben macht.42