Inhalte

Neuer Artikel

Neuer Artikel 1

Neuer Artikel 2

Neuer Artikel 3

Neuer Artikel 4

Neuer Artikel 5

Neuer Artikel 6

Neuer Artikel 7

Neuer Artikel 8

Neuer Artikel 9

Neuer Artikel 10

Neuer Artikel 11

Neuer Artikel 12

Neuer Artikel 13

Neuer Artikel 14

Neuer Artikel 15

Neuer Artikel 16

Neuer Artikel 17

Neuer Artikel 18

Neuer Artikel 19

Neuer Artikel 20

Neuer Artikel 21

Neuer Artikel 22

Neuer Artikel 23

Neuer Artikel 24

Neuer Artikel 25

Neuer Artikel 26

Neuer Artikel 27

Neuer Artikel 28

Neuer Artikel 29

Neuer Artikel 30

Neuer Artikel 31

Neuer Artikel 32

Neuer Artikel 33

Neuer Artikel 34

Neuer Artikel 35

Neuer Artikel 36

Neuer Artikel 37

Neuer Artikel 38

Neuer Artikel 39

Neuer Artikel 40

Neuer Artikel 41

Neuer Artikel 42

Neuer Artikel 43

Neuer Artikel 44

Neuer Artikel 45

Neuer Artikel 46

Neuer Artikel 47

Aus der Balance

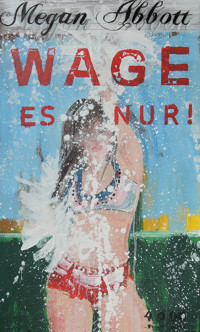

Megan Abbott

Übersetzt aus dem Amerikanischen

von Karen Gerwig und Angelika Müller

Für meinen Dad, meinen Helden

Philip Abbott (1944-2019)

Kindheit ist der glühende Schmelzofen, in dem wir auf das Wesentliche zusammengeschmolzen werden und

wo dieses Wesentliche für alle Zeiten geformt wird.

I

Wir drei

Sie tanzten. Fast ihr ganzes Leben lang. Sie tanzten, sie unterrichteten Tanz,

und sie unterrichteten gut, wie es vor ihnen auch schon ihre Mutter getan

hatte.

»Jedes Mädchen möchte Ballerina werden ...«

Das stand in ihrer Broschüre, auf ihren Postern, auf ihrer Webseite; der Satz rollte in eleganter

Schreibschrift über den Bildschirm.

Die Ballettschule Durant, gegründet 1986 von ihrer Mutter, einer ehemaligen Solistin des Alberta Ballet, nahm

die oberen beiden Stockwerke eines gedrungenen, rostfarbenen Ziegelbaus im

Stadtzentrum ein. Das Gebäude gehörte ihnen, seit ihre Eltern in einer Blitzeis-Nacht vor über zehn Jahren ums Leben gekommen waren, als ihr Auto über den Mittelstreifen des Highway geschleudert war. Als ein ambitionierter Lokalreporter erfuhr, dass es ihr zwanzigster Hochzeitstag gewesen war, schrieb er einen Artikel

über sie und behauptete, sie hätten sich selbst im Tod noch an den Händen gehalten.

Hat einer von ihnen in diesen letzten Momenten die Hand nach dem anderen

ausgestreckt, fragte der Reporter sich und seine Leserschaft, oder haben sie sich schon vorher an den Händen gehalten?

Nach all diesen Jahren hatte die wie eine Sage weitergetragene Geschichte vom

Tod der Eltern für die Schülerinnen noch immer etwas unsagbar Romantisches – weniger für Marie, die, nachdem sie während der Beerdigung neben ihrer Schwester Dara heftig geschluchzt hatte, beharrlich behauptete:

Ich habe sie nicht ein einziges Mal Händchen halten sehen.

***

Doch die Familie Durant hatte immer exotisch auf andere gewirkt, selbst damals,

als Dara und Marie noch kleine Mädchen waren, die die Vortreppe dieses großen, alten Hauses mit den wegfaulenden Holzornamenten auf der Sycamore auf- und

abschwebten, des Hauses, das alle das Pfefferkuchenhaus nannten. Dara und Marie mit ihren langen Hälsen und den leisen Stimmen. Beide mit dem gleichen Haarknoten und dem

entenhaften Gang, in kratzige Wintermäntel gehüllt, ihre rosa Strumpfhosen Farbtupfer im Schnee. Selbst ihre Namen stellten sie

heraus: Sie klangen elegant und europäisch, obwohl ihr Vater Elektriker und Wohnzimmertrinker und ihre Mutter mit

Mayonnaisesandwiches zu jeder Mahlzeit aufgewachsen war, wie sie ihren Töchtern immer mit wehmütigem Kopfschütteln erzählte.

Vom Kindergarten bis in die fünfte oder sechste Klasse waren Dara und Marie auf eine gruslige, alte

katholische Schule auf der East Side gegangen, worauf ihr Vater bestanden hatte. Bis zu dem Tag, an dem ihre Mutter verkündete, ab sofort werde sie sie zu Hause unterrichten, damit sie nicht die

primitiven Lebensauffassungen der Schule verinnerlichten.

Anfangs sperrte sich ihr Vater dagegen, doch dann kam er sie eines Tages vor der

Schule abholen und sah einen Jungen – den gemeinsten aus der fünften Klasse mit einem Muttermal wie eine frische Verbrennung über dem linken Auge —, wie er versuchte, Marie die Hose herunterzuziehen, lila Cordsamt, passend zu

Daras rosafarbenem. Marie stand einfach da, starrte ihn an, berührte ihre Stirn mit den Fingern, als wäre sie verwirrt, fasziniert.

Ihr Vater scherte so schnell aus, dass sein Buick auf Bordstein und Gras zum

Stehen kam.

Alle sahen es. Er packte den kleinen Jungen am Hosenboden und schüttelte ihn, bis die Nonnen herbeigeeilt kamen. Was für eine Schuleführen Sie hier eigentlich?, beschwerte er sich.

Auf der Fahrt nach Hause verkündete Marie laut, es habe ihr überhaupt nichts ausgemacht, was der Junge gemacht habe.

Davon hat mein Bauch gekribbelt, sagte sie dann auf dem Rücksitz wesentlich leiser zu Dara.

Ihr Vater sprach tagelang nicht mit Marie. Er rief die Rektorin an und wetterte

so laut, dass sie ihn oben in ihrem Stockbett hören konnten. Maries Gesicht glänzte im Mondlicht von Tränen. Marie und ihr Vater waren Dara beide ein Rätsel. Ein Rätsel und irgendwie gleich. Primitiv, nannte ihre Mutter sie insgeheim.

Sie gingen nie wieder hin.

Zu Hause war der Unterricht jeden Tag anders. Man wusste nie, was drankam. An manchen Vormittagen holten sie den riesengroßen Globus aus dem Arbeitszimmer ihres Vaters, Dara und Marie drehten ihn und

ihre Mutter erzählte ihnen dann etwas über das Land, auf dem ihr Finger landete. (Singapur ist das sauberste Land der Welt. Die Strafe für Vandalismus sind Stockhiebe.) Manchmal musste sie im Arbeitszimmer etwas in dem stockfleckigen Lexikon

nachschlagen, dessen Einband vom Alter weich geworden war. Oft schien es, als erfände sie Sachen (In Frankreich gibt es zwei Sorten von Toiletten ...), und sie lachten darüber, alle drei, es waren Witze, die nur ihnen gehörten.

Wir sind drei, pflegte ihre Mutter zu sagen. (Sie waren drei, und dann irgendwann vier, aber

das war, bevor Charlie kam und vor allem anderen.)

Aber hauptsächlich ging es den ganzen Tag – jeden Tag – ums Ballett.

Ihr Vater war wegen der Arbeit so oft und so lange weg. In diesem Umspannwerk

oder auf jenem Flugplatz, machte Sachen mit Glasfaser – keine von ihnen wusste es so genau.

Wenn er nicht da war, trugen sie den ganzen Tag Ballettanzüge und tanzten Stunde um Stunde im Übungsraum, über den Flur im ersten Stock, im von Gestrüpp überwucherten Hinterhof. Sie tanzten den ganzen Tag, bis ihre Füße glühten, kribbelten, taub wurden. Es war egal.

So erinnerte sich Dara jetzt daran.

Hauskatzen. So nannte ihre Mutter sie immer, was lustig war, wenn man darüber nachdachte, denn ihre Mutter war diejenige, die sie bei sich zu Hause

behielt. Nicht eine einzige Übernachtung bei Freundinnen, kein Campingausflug, keine Geburtstagsfeier einer

Nachbarin, ihre ganze Kindheit lang nicht.

Sie sorgten selbst für ihren Spaß. An einem Valentinstag schnitten sie gemeinsam Karten aus verblasstem Tonpapier

aus, und ihre Mutter erteilte ihnen eine Unterrichtsstunde über die Liebe. Sie sprach über all die verschiedenen Arten der Liebe und wie sie sich veränderte und drehte und dass man sie nicht aufhalten konnte. Liebe ändere sich immer für einen.

Ich bin verliebt, sagte Marie, wie immer, und meinte damit den Jungen aus der Fünften mit dem Muttermal, der ihr die Hose heruntergezogen und der sich einmal

unter ihrem Pult versteckt und versucht hatte, ihr einen Stift zwischen die

Beine zu stecken.

Das ist keine Liebe, sagte ihre Mutter und streichelte Maries babyweiche Haare, strich mit der

Handfläche über Maries ewig rosige Wangen.

Dann erzählte sie ihnen ihre Lieblingsgeschichte, die von der berühmten Ballerina namens Marie Taglioni, deren Anhängerschaft ihr derart ergeben war, dass sie zweihundert Rubel – seinerzeit ein Vermögen – für ein Paar ihrer ausrangierten Spitzenschuhe bezahlte. Nach dem Erwerb kochten

sie die Spitzenschuhe, richteten sie an und aßen sie mit einer besonderen Soße.

Das, erklärte ihnen ihre Mutter, ist Liebe.

Jetzt, mehr als zwei Jahrzehnte später, gehörte die Ballettschule Durant ihnen.

Den ganzen Tag, sechs Tage die Woche in den letzten über zehn Jahren unterrichteten Dara und Marie in den beengten, heimeligen Räumen desselben aschgrauen Gebäudes, in dem einst ihre Mutter regiert hatte. Feuchtheiß und mit stechendem Geruch im Sommer und eisig, mit vom Schnee getrübten Fenstern im Winter, blieb das Studio immer gleich und verfiel langsam, aber

stetig. Oftmals schimmelte es, und nächtlicher Regen bildete an der Decke nässende Blasen in allen Ecken, aus denen es den Schülerinnen und Schülern auf die Nasen tropfte.

Doch das spielte keine Rolle, denn die Schülerschar kam immer. Über hundert Mädchen und ein paar Jungen, von drei bis fünfzehn Jahren, Ballett-Einführung I bis Fortgeschrittene IV. Und eine Warteliste für den Rest. In den vergangenen sechs Jahren hatten sie vierzehn Mädchen und drei Jungen auf erstklassige Ballettschulen weitergeschickt und

sechsunddreißig auf wichtige Wettbewerbe vorbereitet.

Jeden Sommer stellten sie zwei zusätzliche Lehrkräfte ein, für die Wochenenden sogar drei, aber während des Schuljahrs waren es nur Dara und Marie. Und natürlich Charlie: einst der Vorzeigeschüler ihrer Mutter, ihr Sohn-Ersatz, ihr Seelensohn. Und jetzt Daras Ehemann.

Charlie, der wegen seiner Verletzungen keinen Unterricht mehr geben konnte, der

aber vom Büro aus die Geschäfte führte. Charlie, in den so viele Schülerinnen vorübergehend verliebt waren, ein Initiationsritus wie das erste Mal, wenn sie sich

mit einer Rasierklinge an die Hornhaut ihrer Füße machten, oder wie das erste Mal, wenn sie einen Turnout schafften, wenn sie ihre Beine aus ihren Hüftpfannen drehten, die Körper zur Verrenkung getrieben. So weit verdreht, dass es sich ekstatisch anfühlte. Bei ihrem ersten Mal hatte sich Dara wie aufgeplatzt gefühlt, bloßgelegt.

Die Ballettschule Durant war eine Institution. Kinder, Teenager kamen aus drei

Countys, um Unterricht bei ihnen zu nehmen. Sie kamen mit lebhaften Träumen und biegsamen Körpern, mit harten, kleinen Muskeln und hungrigen, schlanken Bäuchen und der Sehnsucht, einzutauchen in das Märchen, das der Tanz für kleine Mädchen und ein paar besondere kleine Jungen darstellt. Sie alle wollten teilhaben

an der berühmten Tradition der Durants, die ihre Mutter vor dreißig Jahren oder mehr begründet hatte. Encore, échappé, echappé, achte auf deine Knie. Ihre Mutter – die Stimme gedämpft, doch stählern –, die über den Boden schritt, alles anleitete, alles beherrschte.

Doch jetzt waren es Daras und Maries Stimmen – Daras leise und erbarmungslos (Schultern runter, heb das Bein, höher, höher ...) und Maries leicht und fröhlich, Marie, die ihren Fünfjährigen Hier kommt der Mäusekönig! zurief und ihre Füße und Hände zu Klauen bog, was die Mädchen vor Vergnügen quietschen ließ ...

Im Büro hörte sich Charlie die Klagen der Eltern über die mangelnde Disziplin ihrer Kinder an, über die exorbitanten Preise der Spitzenschuhe, den Ferienplan; Charlie, der

geduldig nickte, wenn Mütter mit gedämpfter Stimme über ihre einstigen Ballettsehnsüchte sprachen, über verrückte Vorstellungen von Tutus und Geigenharz auf Ballettschuhen, Satin und Tüll, über Scheinwerferlicht und strahlende Gesichter, über endloses Springen in die wartenden Arme eines Geliebten.

Alles funktionierte, nichts änderte sich je.

Und doch war die Ballettschule Durant Jahrzehnte nach ihrer Eröffnung in einer ehemaligen Kurzwarenhandlung mit durchhängenden Decken zu einem großen Erfolg geworden.

»Ich habe immer gewusst, dass es machbar ist«, sagte Charlie.

Bei wem ist Ihre Tochter? Bei Dara oder Marie?

Sie sehen sich so ähnlich, aber Dara ist so dunkel, wie Marie hell ist. Sie sehen sich so ähnlich, aber Dara hat den langen Schwanenhals und Marie die langen Fohlenbeine.

Beide bewegen sich mit solcher Selbstsicherheit. Sie zeigen unseren Töchtern Anmut und Haltung.

Sie biegen und drehen unsere zappeligen, hühnerbrüstigen kleinen Mädchen zu geschmeidigen, ranken Tänzerinnen. Unsere Mädchen betreten die Durant-Schule schrill und lärmend, mit dem Gewirr der Handys und dem Platschen von Flip-Flops, und binnen

einer Stunde wird all das in die tiefe, wenn auch erschöpfte Ruhe einer Kaiserin, einer Zarin, einer Durant verwandelt.

Unsere Töchter lieben beide, vor allem Marie.

Marie, weil sie die Jüngeren unterrichtete. Weil sie sich zu ihnen auf den Boden setzte, ihre losen Zöpfe in Ordnung brachte und ihnen, wenn sie in Tränen ausbrachen, heimlich Erdbeer-Zuckerwaffeln gab. Nach dem Unterricht brachte

sie ihnen vielleicht sogar diesen gewissen Tanz ihres Lieblings-Popstars bei,

wenn sie ihn Marie auf ihren Handys zeigten. Am Abend warf Dara einen Blick in

Maries Saal, auf pastellene Waffelkrümel, vergessene Haargummis und verbogene Haarnadeln, und fragte sich, ob Marie

kleine Mädchen zu gut verstand.

Dara folgte dem Vorbild ihrer Mutter. In ihrem Saal stand sie königinnengleich, das Kinn vorgereckt wie das einer Wölfin — so beschrieb es Charlie —, schnell dabei, sie zu korrigieren, sie zusammenzustauchen, die Mädchen mit der trägen Streckung, die Mädchen, die mit gebeugten Knien Pirouetten drehten.

Jemand musste die Tradition der Strenge aufrechterhalten, die stramme Disziplin,

und es fiel unweigerlich Dara zu. Oder passte am besten zu ihr. Das war schwer

auseinanderzuhalten.

Doch meistens waren Dara und Marie für all die kleinen Mädchen mit den erhobenen Gesichtern, in den gleichen rosa Strumpfhosen und

abgestoßenen Ballettschläppchen aus Leder – und noch mehr für ihre Eltern, die sich im Vorraum drängten, sodass die Fenster beschlugen, die ihre Kinder aus flauschigen, bauschigen Mänteln schälten und sie sanft ins Studio schubsten – gleich, aber verschieden.

Dara war kühl, Marie war heiß.

Dara war dunkel, Marie war hell.

Dara und Marie, gleich und doch verschieden.

***

»Jedes Mädchen möchte Ballerina werden ...«

Es war immer die Fotografie, die sie in ihren Bann schlug. Die dunkle Dara und

die blasse Marie, die Köpfe einander zugeneigt, mit den gleichen Haarknoten, die Füße im relevé. Das Foto war das Erste, was man sah, wenn man in den Vorraum des Studios kam

oder auf die Webseite klickte oder das Gemeindeblatt oder das glänzende Lifestyle-Magazin in die Hand nahm und die Hochglanzwerbung auf der Rückseite sah.

Das Foto hatte Charlie gemacht, und alle sprachen darüber.

So eindrucksvoll, sagten alle. Himm-lisch, verstiegen sich manche sogar. Die kleinsten Mädchen, die in ihren rosa Ballettröckchen hereintapsten, starrten, den Finger im Mund, zu dem Foto hinauf, das in

der Lobby hing.

Wie Märchenprinzessinnen.

Also machte Charlie noch mehr Fotos. Für die Lokalzeitung, die regelmäßig über sie berichtete, für ihre Werbematerialien, als die Schule wuchs. Doch die Fotos waren im Grunde

immer gleich. Die dunkle Dara und die blasse Marie, selbstsicher, einander nah,

einander berührend.

Einmal bot ihnen ein Marketingmensch ein kostenloses Beratungsgespräch an. Nachdem er sie an einem Sommertag im Studio beobachtet hatte, schwitzend

und schlapp in einer Ecke auf einem Barhocker, den sie ihm gegeben hatten,

sprach er lange flüsternd mit Charlie. So kamen sie zu dem Foto von Dara und Marie am Ende eines

langen Tages, nachdem sie zusammen in dem ruhigen Studio getanzt hatten, ihre Körper entspannt, ihre Ballettanzüge durchgeschwitzt.

Charlie lichtete sie auf dem Boden übereinander zusammengesunken ab, ihre Gesichter gerötet vor Wonne.

»Näher zusammen«, sagte er hinter der Kamera. »Noch näher.«

Noch näher. Damals schien es unmöglich, sich noch näher zu sein. Sie drei, so verflochten. Charlie war Daras Ehemann, aber er war

noch so viel mehr. Dara, Marie und Charlie, ihre gemeinsam im Studio

verbrachten Tage, ihre Nächte im Zuhause ihrer Kindheit. Damals.

Nach dem Shooting, als sie sich die Bilder auf Charlies Computer ansahen, zögerte Dara, stellte sich vor, was ihre Mutter wohl über die Fotos sagen würde, über ihre verborgenen blauen Flecke, Blasen und schwarzen Zehennägel, ihre Körper so glatt und perfekt und puristisch. »Seid ihr sicher?«, fragte sie.

»Sie erzählen eine Geschichte«, sagte Charlie.

»Sie verkaufen eine Geschichte«, fügte Marie hinzu und ließ ihr Trikot an ihre feuchte Haut schnalzen.

Tänzerkarrieren sind naturgemäß kurz. Was Charlie erlebt hatte – seine unseligen Verletzungen, seine vier schmerzhaften Operationen –, war immer präsent. Sein Körper, immer noch so schlank und wie in Marmor gemeißelt wie an dem Tag, als ihre Mutter Charlie mit nach Hause gebracht hatte, war

eine lebende Mahnung, wie schnell sich alles wenden konnte, wie schön Dinge sein konnten und doch innerlich völlig kaputt. Man musste planen, sich eine Richtung geben. Das unterschied Dara

und Charlie von Marie, von ihren Eltern.

Marie schien immer bereit, wegzulaufen, aber nie für lange und nie weit. Wie weit kam man schon, wenn man immer noch Mühe hatte, sich die PIN seiner Bankkarte zu merken oder Gasbrenner anließ, wo man ging und stand?

Als Dara und Charlie dann wirklich heirateten – im Rathaus, er mit Stützmieder und in einem Hemd mit offenem Kragen und sie fröstelnd auf der Außentreppe in ihrem hauchdünnen Spaghettiträgerkleidchen –, brachte er einen kleinen Treuhandfonds von seinem lange verstorbenen Vater

mit, der an seinem einundzwanzigsten Geburtstag endlich geknackt werden durfte wie ein Platin-Sparschwein. Der Betrag

war bescheiden, aber sie verwendeten ihn, um die Hypothek für das Studiogebäude abzuzahlen, durchhängende Decken und alles andere inklusive. Sie besaßen es ganz. Es gehörte ihnen.

Wir machen das zusammen, sagte er.

Und mit Marie.

Natürlich, sagte er. Zu dritt. Wir heißt wir drei.

Der Hammer

Ist es Zeit? Diese Worte summten an diesem Morgen in ihrem Kopf.

Die Küchenuhr ihrer Mutter, das Aluminium vergilbt vom Fett, zeigte Viertel vor sieben

an. Dara atmete ein, lang und pfeifend, der Körper angespannt und schwer vom Schlaf.

Dara konnte sich nicht so recht von ihrem Platz wegbewegen, ihre Handflächen auf dem antiken Tisch mit den klappbaren Seitenteilen, dem

Walnusswurzelholz, das sie seit der Kindheit kannte.

An diesem Morgen war sie aus einem Traum hochgeschreckt, in dem die

Feuerschluckerin vorkam, die zu sehen ihr Vater sie beide auf den Frühlingsjahrmarkt mitgenommen hatte, als sie noch sehr klein waren. Wie die Frau

die blau werdende Fackel gepackt hielt, wie die Flammen sich in ihrer Kehle

hochzuziehen schienen, ihr langes Gesicht, ihre erschrockenen Augen.

Der Traum war noch in ihr, irgendwie, sorgte noch immer für zuckende Lider, und nachdem sie vom Tisch aufgestanden war, um den Gasbrenner

abzustellen, wartete sie drei, vier, fünf Sekunden, um zu verfolgen, wie die blaue Flamme flackerte und verschwand.

Marie, dachte sie plötzlich. All diese Monate später, und sie erwartete immer noch, dass sie sich umdrehen und sie sehen würde, Marie, das Gesicht knittrig vom Schlaf, wie sie mit ausgestreckter, leerer

Tasse auf sie zuwankte.

Ihren Tee in der Hand, sank Dara zurück auf ihren Stuhl, streckte dann den Oberkörper nach vorn, die Arme ausgebreitet, den Kopf mehr und mehr nach unten

gesenkt; die Arme jetzt auf Höhe der Waden, umfasste sie mit ihren Händen die Knöchel – Blut, das sich sammelte. Nerven, die Funken sprühten.

Wir haben eine andere Beziehung zum Schmerz, hatte ihre Mutter immer gesagt. Er ist unser Freund, unser Geliebter.

Wenn ihr aufwacht und der Schmerz ist weg, wisst ihr, was das bedeutet?

Was?, hatten sie dann jedes Mal gefragt.

Ihr seid keine Tänzerinnen mehr.

»Dara«, rief Charlie von oben, aus der Löwenfuß-Badewanne ihrer Mutter, »bist du nicht spät dran?«

»Nein«, antwortete Dara. Nie, wollte sie hinzufügen, griff nach ihrer Thermosflasche, um sie zu füllen, Tee ging daneben, ihre Gelenke schmerzten wie immer, die einzige Art, wie

sie an manchen Tagen morgens wusste, dass sie am Leben war.

»Madame Durant!«, rief eine Jungenstimme, gerade so im Stimmbruch. »Ist es heute?«

Es war Samstag und noch nicht einmal halb acht. Die Türen der Ballettschule Durant würden sich erst in einer halben Stunde öffnen, doch der Parkplatz begann sich bereits zu füllen, als Dara ankam, mit vibrierenden Beinen und brennendem Gesicht von ihrem

belebenden Fußmarsch zur Arbeit.

»Madame Durant!«, hörte sie die Stimme noch einmal.

Dara drehte sich um, als sich ein Wagen näherte, eine delfingraue Limousine mit getönten Scheiben.

Darin, neben seinem Vater, der ernsthafte, dunkeläugige vierzehnjährige Corbin Lesterio, die Haare noch nass vom Duschen und nach hinten gekämmt, wie bei einem Stummfilmschauspieler oder Gangster. »Madame Durant, ist es heute? Die Bekanntgabe der Besetzungsliste?«

»Ja«, sagte Dara, lächelte insgeheim über seine Ernsthaftigkeit, die so offen war und ehrlich. Sie ging schneller, spürte die Blicke. Corbin, einer der sechs Jungen inmitten hundertzweiundzwanzig Mädchen an der Schule, wusste es noch nicht, aber sie hatten ihn für dieses Jahr als Nussknackerprinzen ausgewählt. Oder besser: Dara hatte das. Charlie hatte sich nicht wohlgefühlt und das Vortanzen vorzeitig verlassen, und Marie mischte sich nie in die

Besetzung ein, überließ sie immer Dara, die wusste, es konnte nur Corbin sein, mit seinen unglaublich

langen Armen und dem langen, schönen Hals.

»Madame Durant! Madame!«, hörte sie andere Stimmen aus anderen Autos im Leerlauf, drinnen die Heizungen auf

Hochtouren und die Fenster beschlagen, eifrige Eltern, ein Dutzend Mütter, ihre morgendlichen Frisuren mit Haarclips zusammengekratzt, neben sich die

wippenden Haarknoten ihrer Töchter, die Töchter selbst energiegeladen und hektisch. »Madame! Madame!« Ihre Aufregung so anstrengend wie ihre Verzweiflung.

Das Energielevel – das ständige Sirren von Unruhe und Qual, von Hunger und Selbstkritik – war immer hoch an der Durant-Schule, aber heute war es wesentlich höher.

Es war unumgänglich. Es passierte jedes Jahr um diese Zeit, die kalte Luft, das Funkeln in

den Augen aller Mädchen, ihre Arme hoch oben in der fünften Position.

Es war Nussknacker-Zeit.

Ein notwendiges Übel, das war der Nussknacker.

Er überlagerte alles. Acht Wochen Vortanzen, Proben während der Kurse, Proben auf der Bühne, Kostümanproben und Hauptproben mit ihrer Partnerschule, der Mes Filles Ballet Company unter der Leitung von Madame Sylvie – all das mündete in sechzehn Aufführungen binnen zweier Wochen, dargeboten im Francis J. Ballenger Performing Arts

Center, einer Bausünde in Stahl und Glas, die sich an Dezemberabenden auf wundersame Weise in einen

in Dutzende Meter rotes Samtband gewickelten, leuchtenden Geschenkkarton verwandelte.

Acht Wochen Stresskopfschmerz, Ohnmachten und nervöse Mägen. Acht Wochen Verletzungen und Beinaheverletzungen, Springerknie und Wachstumsschübe, blutige Blasen und Fersensporne.

Das alles versteckt hinter dem Glitzer und billigen Satin, den Rüschen und Netzen und Tüll, den drei Dutzend Perücken, gepudert, besprüht, vergoldet, der Pinnwand hinter der Bühne für die falschen Schnurrbärte der Spielzeugsoldaten, dem Kabuff mit den eingesunkenen Nagerköpfen für den Kampf gegen den Mäusekönig. Und das alles wiederum versteckt unter dreißig Pfund schwer entflammbarem Papierschnee, der nach jedem Auftritt

wiederverwendet wurde, oder in früheren Zeiten unter Schnee aus geschredderten Plastiktüten, der an den Wimpern festklebte, in Münder geriet, und am Ende eines jeden Abends rollte die Crew große Magnete über die Bühne, um die heruntergefallenen Haarnadeln herauszuziehen.

Vor allem jedoch waren es acht Wochen der Tränen.

Der Nussknacker. Die Geschichte war so einfach, ein Kindermärchen, aber voller Geheimnisse und Schmerz. Auf der Weihnachtsfeier ihrer

Familie ertappt sich ein junges Mädchen namens Klara dabei, dass sie von ihrem düsteren und charismatischen Patenonkel Drosselmeier fasziniert ist. Er gibt ihr

ein kleines Männchen, eine Nussknackerpuppe, die sie heimlich mit ins Bett nimmt und zu einem

jungen Mann erträumt, einem Fantasie-Geliebten, der sie in eine Traumwelt voll unvorstellbarer

Pracht lockt. Und am Ende des Balletts fährt sie mit ihm auf einem Schlitten in einen tiefen, fernen Wald davon. Das Ende

der Mädchenzeit und der heimliche Übertritt in das Dunkel dahinter.

Natürlich wollten alle Mädchen Klara sein. Klara war der Star. Es gab Weinkrämpfe und gespielte Tapferkeit und stille Schluchzer unter den Dutzenden, die

gezwungen wurden, einen der vielen Gäste des Festes zu spielen, einen Engel, eine Zuckerstange. Sie wollten Klaras

steifes weißes Festkleid tragen, ihr fließendes weißes Nachthemd. Sie wollten die grinsende Nussknackerpuppe halten wie ein Zepter.

Diese tiefe Sehnsucht der jungen Mädchen war wie Geld auf der Bank.

Jedes Jahr stiegen die Anmeldungen im Herbst wegen all dieser Mädchen, die Klara sein wollten, um zwanzig Prozent. Kurz darauf stiegen die

Winteranmeldungen wegen der Mädchen, die sich in die Tutus und die Magie verliebt hatten, noch einmal um zehn

Prozent.

Niemals fühle ich mich amerikanischer, hatte ihre Mutter stets beim Kassieren der Gebühren gesagt, diesen vage französischen Schauder in der Stimme.

Sie persönlich mache sich nicht viel aus Klara, bekannte ihre Mutter. Sie tut die ganze Zeit gar nichts, diese kleine Siebenschläferin von einem Ding. Und dann las sie ihnen die ursprüngliche Geschichte vor, die viel düsterer war, das kleine Mädchen so viel interessanter, intensiver. Und ihr Name in der Geschichte war

nicht Klara, was hell und klar bedeute, erklärte ihre Mutter, sondern Marie, was rebellisch bedeute.

Das bin ich!, sagte Marie jedes Mal, wenn ihre Mutter die erste Seite aufgeschlagen hatte.

Daras Name besaß leider keine solche Geschichte. Ihre Mutter konnte sich nie erinnern, warum sie

ihn ausgesucht hatte, nur, dass er richtig klang.

Die Ironie daran ist, hatte ihre Mutter einmal zu Dara gesagt, dass du die Marie bist.

»Madame Durant!«, piepste eine der Neunjährigen, als Dara an allen vorbei durch den Haupteingang ging. »Madame Durant, wer wird die Klara? Wer?«

Denn heute war nicht nur einer dieser nervenzerfetzenden Tage der Nussknacker-Spielzeit, sondern abgesehen vom Premierenabend war das heute der Tag. Die Verkündung der Besetzung, wo alle erfahren würden, was Dara am Abend zuvor entschieden hatte. Wer ihre Klara sein würde, ihr Prinz, ihr Harlekin, wer ihre mechanischen Puppen sein würden, ihre klitzekleinen Bonbons und zarten Schneeflocken.

»Ich halte es kaum aus!«, lispelte Chloë Lin und umklammerte einen ihrer Stulpen, der ihr am Schienbein herunterrutschte, wenn sie

rannte. »Wenn ich noch länger warten muss, sterbe ich!«

Als sich die Tür hinter ihr schloss, atmete Dara durch.

Doch mit jedem Schritt, den sie die Treppe hinauf machte, bebte die genau vor

diesem Gefühl, dieser nervösen Energie.

Oder sie bebte wegen Marie, wie sich herausstellte.

BAMM! BAMM! BAMM! BAMM!

Die Ballettschule Durant war von Lärm erfüllt, einem klaren, konzentrierten Hämmern, das sich in Daras Schläfe wie ein Bolzenschussgerät anfühlte.

BAMM! BAMM! BAMM! BAMM!

Dieses Geräusch kannte Dara gut. Sie hatte es schon tausendmal gehört, seit ihre Schwester zehn Jahre alt gewesen war und ihre Mutter sie zum

ersten Mal auf ihre außerordentlich spitz zulaufenden Zehen gestellt hatte. Du, meine Liebe, bist für den Spitzentanz gemacht.

»Schwester, liebe Schwester«, rief Dara aus.

Und da war sie, Marie, das Gesicht gerötet, die Beine auf dem Boden von Saal A gespreizt, und ging mit dem rostroten

Tischlerhammer auf ein neues Paar Spitzenschuhe los.

»Der Hammer kehrt zurück«, sagte Dara mit hochgezogener Augenbraue.

»Das ist das Einzige, was funktioniert«, sagte Marie und hielt Dara den Schuh hin, sein Rosé aufgeplatzt, die weiche Mitte freigelegt.

Selbst wenn sie als junge Tänzerinnen drei Paar die Woche verschlissen, verbot ihnen ihre Mutter den Hammer.

Er war zu grob, zu brutal. Es war Bequemlichkeit. Stattdessen sollte man den

Schuh in eine Türangel stecken, die Tür langsam schließen, seine Härte damit weich machen, ihn brechen. Marie hatte nie die Geduld dafür.

»Sieh mal«, sagte Marie und präsentierte stolz ihr Werk, legte den Finger auf die Zwischensohle, pikte hinein,

streichelte sie. »Schau.«

Dara spürte, wie sich ihr der Magen umdrehte, und wusste nicht so genau, warum.

Satin, Pappe, Jute, mit Kleister gehärtetes Papier – aus mehr bestanden Spitzenschuhe nicht. Und doch waren sie so viel mehr, das

Herz des Balletts. Und die Tatsache, dass sie nur Wochen oder weniger als eine

Stunde hielten, machte sie zu noch mehr, wie eine Haut, die man ständig abwarf. Dann kam eine neue Haut und musste geformt werden.

Sobald ihre Tänzerinnen en pointe gingen, lehrten Dara und Marie sie, wie man Spitzenschuhe weich machte, wie man

experimentierte, scheiterte, anpasste, individualisierte. Dann saßen sie auf dem Boden der Umkleide, die Beine wie Kompassnadeln, dazwischen ihre

neuen Schuhe wie ein Paar glitschiger Fische.

Brich den Block, bearbeite die Zwischensohle, biege die Sohle, mach sie weich,

mach sie zu deiner. Fädle Zahnseide in eine Nadel – weit dicker als Faden —, um Gummi- und Satinbänder genau an den richtigen Stellen einzunähen; der Einsatz eines Feuerzeugs an den Enden der Bänder verhindert, dass sie ausfransen. Eine Kneifzange, um die Nägel herauszuziehen, ein Schablonenmesser, um den Satin rund um die Zehen

wegzuschneiden, damit sie weniger rutschen. Das war Daras liebster Teil des

Aktes, als schälte man einen weichen Apfel. Und danach das Messer nehmen und schnick, schnick, schnick, schnick die Schuhsohle einritzen, ein X oder ein Kreuz, damit sie Grip bekamen.

Es ging darum, eine eigene Methode zu finden, den Fuß mit dem Schuh verschmelzen zu lassen, den Schuh mit dem Fuß, dem Körper.

Der Schuh muss ein Teil von euch werden, hatte ihre Mutter immer gesagt. Ein neues Organ, komfortabel, anspruchsvoll und eures.

Wenn man sie nicht richtig vorbereitete, wenn man einen Schritt ausließ, eine Abkürzung nahm – eine zu weiche Sohle, ein zu niedrig angesetztes Gummiband –, dann konnte das einen Sturz bedeuten, eine Verletzung und Schlimmeres.

Ihre Mutter erzählte ihnen Geschichten von älteren Mädchen, die Glasscherben in den Schuhen anderer Mädchen versteckten, was wie ein düsteres Märchen klang, aber gab es auch andere?

Das Ballett war reich an düsteren Märchen, und wie eine Tänzerin ihre Spitzenschuhe vorbereitete, war ein Ritual, so mysteriös und intim wie Selbstbefriedigung. Oft war es nicht voneinander zu

unterscheiden.

BAMM! BAMM! BAMM! BAMM!

Marie würde nicht aufhören, sie hatte die Zähne in die Unterlippe vergraben, ihr Blick ging ins Leere. Sie würde ein, zwei, drei Paare vorbereiten.

Es war lächerlich, eine Verschwendung. Marie, wollte Dara sagen, wofür sind die überhaupt?Marie, du bist jetzt Lehrerin, keine Tänzerin mehr. Und die kleinen Mädchen, die sie unterrichtete, waren noch Jahre vom Spitzentanz entfernt, ihre Füße steckten noch in rosa Schläppchen.

Aber Dara war zu müde, um zu schelten. Zu sagen, was ihre Mutter gesagt hätte: Du misshandelst dich selbst, ma chère. Das ist Selbstmisshandlung.

BAMM! BAMM! BAMM! BAMM!

Marie hörte nicht auf, bis Dara schließlich die Eingangstür aufschloss und die ersten Schülerinnen hereindrängten, eine Schar quietschvergnügter Achtjähriger, von denen zwei in Tränen ausbrachen, als sie dieses Gespinst vor Marie sahen, ihre ausgeweideten

Schuhe.

Alles an diesem Tag war ein verrücktes Gewühle, so waren Samstage immer, aber vor allem jetzt, wo der Stundenplan überladen war, um die Zeit fürs Vortanzen auszugleichen, und ihre übliche Vertretung, eine lebhafte Collegestudentin namens Sandra Shu, wegen einer schnappenden Hüfte ausfiel.

Drückend hing die Spannung wegen der finalen Besetzungsliste in der Luft, die Dara,

der sagenumwobenen Tradition ihrer Mutter folgend, niemals vor Ende des Tages

bekannt gab. Andernfalls müsste sie den ganzen Nachmittag das Weinen und die stummen Blicke ertragen, die mürrischen Gesichter und die Verzweiflung, die unaufhörlich geflüsterten Sticheleien gegen die für die Hauptrollen Auserwählten.

Da Der Nussknacker allen im Kopf herumspukte, gab es mehr als das normale Maß an unruhigen Schülerinnen und Schülern, dazu einen verdrehten Knöchel, einen eingeklemmten Daumen, zwei Mädchen, die einer heimlichen Diät aus Sellerie und Wassermelonensaft wegen ohnmächtig wurden, Erbrochenes, das die Schülertoilette verstopfte, den Riss im Suspensorium eines Jungen, ein Mädchen, das ein anderes wegen seiner Körperbehaarung hänselte (der feine Flaum war fast über Nacht aufgetaucht, um den zaundürren Körper warm zu halten), und Dara verlor die Geduld mit Gracie Hent, weil sie den

anderen Mädchen zu dicht auf die Pelle rückte, und mit den Neuman-Schwestern, weil sie wieder einmal in schwarzen

Strumpfhosen zum Unterricht kamen. (Schwarze Strümpfe wie eine italienische Witwe, hatte ihre Mutter immer mit einem missbilligenden Ts-ts gesagt.) Rosa Strumpfhosen, schwarzes Trikot, zusammengebundenes Haar, so die Mädchen; schwarze Strumpfhosen, weiße T-Shirts, so die Jungen. Die Regeln waren so einfach und änderten sich nie.

Charlie kam spät, bewegte sich langsam und vorsichtig nach einer Sitzung bei seiner

Physiotherapeutin. Helga hatten Dara und Marie sie getauft, wobei Marie des Öfteren ein ausgedachtes schwedisches Massagetisch-Geplapper zum Besten gab.(Ellbogen sarf wie eine Klinge hat mein Lieb-link ...) Es war nicht von Bedeutung, dass ihr Name nicht Helga und sie keine

Schwedin war, sondern irgendeine Mom aus der Gegend, die, wie Charlie ihnen

sehr gern erzählte, ihren Schulabschluss nachgeholt hatte, um ihre Kinder zu ernähren und einen nutzlosen Ehemann wettzumachen. Für Dara und Marie würde sie für immer Helga sein, gebaut wie ein Bulle, mit Händen aus Eisen!

Während seiner stundenlangen Abwesenheit hatten sich Probleme angehäuft, die Charlie normalerweise verhinderte. Niemand da, der sich um die Eltern kümmerte, die Nettigkeiten, die Stundenplanänderungen, die kotze- und dann tamponverstopfte Toilette und um den Jungen, der von Mann zu Mann darüber reden wollte, wie er sich in dieses Suspensorium manövrieren sollte. (Zieh alles hoch und nach vorn, erklärte Charlie immer, als würde die Uhr auf Mittag stehen.)

Und dann war da noch Marie. Die launenhafte Marie, die in letzter Zeit noch

launenhafter geworden war. Das morgendliche Hämmern wich einer Art träumerischer Teilnahmslosigkeit, wenn sie zwischen den Unterrichtsstunden in den

zweiten Stock wanderte, ihren Bunker im oberen Stockwerk, und zerkratzte alte

45er auf ihrem Cinderella-Plattenspieler zum Aufziehen abspielte, dessen Kurbel

wie ein gläserner Schuh geformt war. Zweimal verpasste sie den Beginn ihrer eigenen

Unterrichtsstunden.

Später am Tag, als eine von Daras nachsichtigen Korrekturen Liv Lockman dazu

gebracht hatte, in die Umkleide zu rennen, um zu weinen, kniete sich Marie hin, zog den von Schluchzern

geschüttelten Körper des Mädchens eng an sich und weinte fast mit.

»Madame Durant«, flüsterte Pepper Weston, die, an Daras Rücken vorbei, das Spektakel beobachtete, »stimmt es, dass die andere Madame Durant ...«

»Mademoiselle Durant«, korrigierte Dara.

»Dass Mademoiselle Durant jetzt auf dem Dachboden schläft?«

Dara sagte einen Moment lang nichts, dann machte sie mit einem Blick auf die

Metalluhr an der Wand die Ansage: »Depêchez-vous. À la barre.«

Acht Monate zuvor war Marie aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen, aus dem

Haus, in dem sie aufgewachsen waren, mit seiner knorrigen Kiefer und den unebenen Decken und abgenutzten Böden und seitwärts absackenden Treppen und dem ewigen Duft von Blue Carnation, des Parfums ihrer Mutter. Der einzige Ort, an dem sie je gelebt hatten, jede

Schramme, jede Kerbe war ihre eigene.

Es hatte keine Diskussion gegeben oder auch nur eine Erklärung. Marie hatte nur immer wieder gesagt, es fühle sich richtig an, und dabei ein paar Handvoll Kleidung in eine Reisetasche

gestopft und war die Treppe hinuntergerannt, als flüchtete sie vor einem Feuer, wie Charlie später sagte.

Sie dachten beide, sie wäre nach einem Tag, einer Woche wieder da. Schließlich war sie schon einmal gegangen, Jahre zuvor. Mit einem mottenzerfressenen

samtenen Rollkoffer ihrer Mutter und dem Plan, die Welt zu bereisen. Doch die

Welt hatte nur einen Monat benötigt.

Diesmal waren es allerdings schon acht Monate. Und doch war sie nicht weit

gekommen, sie kampierte direkt hier im Studio, die Spindeltreppe hinauf im

zweiten Stock, inmitten der Akten und Fliegenfänger und alten Auftrittstutus, die unter dem Staub erzitterten. Sie benutzte die Damentoilette mit der kleinen Dusche als ihr persönliches Badezimmer, was überhaupt nicht hygienisch war. Aber Marie strahlte oft die schmuddelige Energie einer Person aus, die nie ganz sauber war.

Nur einmal war Dara die Spindeltreppe hinaufgestiegen, um zu schauen, wie Marie

sich eingerichtet hatte. Es hatte sich herausgestellt, dass sie diesbezüglich kaum etwas gemacht hatte. Die Umzugskartons waren gerade so in die Ecke

geschoben, bis auf einen, den sie als Nachttisch zu benutzen schien. Es gab ein

Futonbett aus Metall, darauf die alte, fusselige Pendleton-Decke ihres Vaters,

eine Schwanenhalslampe, im Mansardenfenster ein Geldbäumchen, das sie von ihrer langjährigen Nussknacker-Partnerin Madame Sylvie bekommen hatte, und auf dem Fenstersims eine rätselhafte Ansammlung von Kristallen, ein Geschenk von Brandee Hillocks Mom, die

Reiki praktizierte und versprochen hatte, Maries lästigen rechten Knöchel zu heilen.

Dieser ganze Aufbau hatte etwas so Trauriges. Besser kriegst du’s nicht hin, Marie? Als wäre Marie die ewige Zwölfjährige, die ihren Schlafsack in den Hof schleppte, wenn sie sich gestritten

hatten.

Seitdem hatte Dara keinen Grund mehr gesehen, je wieder dort raufzugehen. Und

Marie hatte sie auch nicht eingeladen.

Dara betrachtete den zweiten Stock immer noch als das Reich ihrer Mutter, ihr

Allerheiligstes, den Ort, an den sie sich zurückgezogen hatte, manchmal mehrere Stunden oder sogar einen ganzen Tag. Damals

roch es dort nach dem Parfum ihrer Mutter, nach ihren Duftkerzen mit dem

Lilienduft, ihrer Lieblingsseife. Jetzt roch es nur nach Marie.

»Es ist raus! Es ist raus!« Das Kreischen und Trillern, die Stille und das Fluchen. Während Dara und Marie ihre letzten Unterrichtsstunden gaben, hatte Charlie die

endgültige Besetzungsliste für den Nussknacker an die Tür der Umkleide geheftet. Die meisten Schülerinnen waren nach ihrem Unterricht wiedergekommen, und viele waren gar nicht erst gegangen, hatten in der Umkleide Stunden an ihren Handys

totgeschlagen, in Saal B Dehnübungen gemacht, waren für verbotene Limo und saure Süßigkeiten in den Drugstore gerannt.

Als Dara sich näherte, stand Bailey Bloom inmitten eines rosafarbenen Strudels Mädchen; Bailey, die diesjährige Klara, die Rolle aller Rollen, das mutige Mädchen, das sich in die Erwachsenenwelt der dunklen Magie, der zerbrochenen Dinge, der verlorenen Unschuld vorwagte. Dara hatte sie

bereits vor Monaten ins Visier genommen. Wusste, sie hatte die Befähigung, aber auch die Konzentration, die Entschlossenheit, die nötig waren für die Rolle. Die ernsthafte, selbstkritische, ruhelose Bailey Bloom, die jetzt

mit unstetem Blick zwischen ihren wuselnden Mitschülerinnen stand, deren Münder randvoll waren mit Glückwünschen, in deren Augen aber Neid und Missgunst funkelten.

»Madame Durant«, sagte Bailey, als sie Dara entdeckte, »ich kann es kaum glauben.« Und sie lächelte strahlend, zeigte ihre Grübchen – die ihr, wie Dara bewusst wurde, in Baileys vier Jahren an der Schule nie

aufgefallen waren –, wie scharfe Schnitte, tief wie Stigmata.

Um sechs oder sieben trafen allmählich die Eltern ein, machten sich auf den Weg von ihrem Korso federnder SUV und

innen beschlagener Limousinen – Dr. Weston und Ms. Lin, und Mr. Lesterio, abgespannt und leicht beunruhigt,

nachdem er erfahren hatte, dass sein Sohn Corbin der Nussknackerprinz sein würde, eine Entscheidung, augenblicklich umstritten unter den anderen fünf Jungen, die ihn zu alt fanden, ein uralter Vierzehnjähriger. Und natürlich Mrs. Bloom, mit vor Aufregung bebender Brust, als sie den Namen ihrer Tochter ausrief. Als Bailey in ihre Arme

rannte, entglitten ihrer Mutter beinahe die Gesichtszüge vor entgeisterter Freude, ihr Mund offen, als wolle sie aufschreien. Ihre

Stimme versagte und zog sich zurück in ihre Kehle.

Während Dara sie beobachtete, kam ihr der Verdacht, Mrs. Bloom habe sich wie viele

der Mütter (und ab und an ein Vater) einst selbst Ballett-Phantasmen hingegeben, so

wie sie Baileys akkuraten Haarknoten mit den Fingern umschloss, die Augen

voller Tränen.

Direkt nach Ende der letzten Kurse, als Dara im Begriff war, den Korken aus der halb vollen Weinflasche zu ziehen, die sie in der

untersten Schublade des Schreibtisches im Büro bunkerte, kam ein Paketbote, und schon wieder musste sie für einen Karton Spitzenschuhe unterschreiben, die sie speziell für den Nussknacker bestellt hatten.

Vom Umkleiden jetzt abgelenkt, die Jeans nur halb nach oben gezerrt, umringten

die Acht- und Neunjährigen, selbst noch ein, zwei Jahre vom Spitzentanz entfernt, den Karton unter

Ooohs und Aaahs, als wäre er die Bundeslade. Ihre Füße, noch so rundlich und unversehrt, würden irgendwann sein wie die der älteren Mädchen. Blutblasen, Sohlen wie rote Zwiebeln, Füße, die sich ungefähr einmal pro Monat von der Spitze bis zur Ferse komplett schälten, Schwielen, so dick wie Wagenplane, die Zehen zur Seite gebogen,

nekrotische, eitrige Zehen, von denen sich die Nägel ablösten.

Eine besonders Mutige fuhr mit der Hand verstohlen an der Klappe entlang und spähte kichernd in den Karton. Sie wollte mit der Hand hinein, wollte anfassen,

dieses Ding befühlen, das eines Tages zu einem Teil von ihr werden würde, ein neues Organ, zart und jungfräulich, bereit, benutzt zu werden, malträtiert, zerstört.

Marie kam dazu und sah auf den Karton, Feuer im Blick.

»Wie Lämmer auf dem Weg zur Schlachtbank«, sagte sie leise, bevor Dara sie zum Schweigen brachte.

Es war nach acht und Dara und Charlie zogen ihre Mäntel an, oder besser gesagt: Dara half Charlie, steif und schmerzempfindlich wie

er war, in seinen.

Marie beobachtete sie vom Schreibtisch aus, nahm dabei den letzten Schluck

saurer Brühe aus der Weinflasche, steckte die dann kopfüber auf den langen Dorn des metallenen Rechnungsständers ihrer Mutter. (Kaum etwas bereitet mehr Vergnügen als das Aufspießen jeder Rechnung, wenn sie eintrudelt, hatte sie immer gesagt.)

Marie, plötzlich so klein an dem großen, alten, splittrigen Schreibtisch, in eine Strickjacke eingehüllt wie in einen Kokon.

Charlie sah Dara an, die den Blick erwiderte.

»Marie«, sagte er, »kommst du zum Abendessen rüber? Ich mache mein berühmtes Dreißigsekundenomelette.«

Dara sah Charlie mit überrascht hochgezogenen Augenbrauen an.

Mit einem schwachen Lächeln sagte Marie nein, sie denke, nicht, sie legte ihre schmutzigen Füße auf den Schreibtisch, fuhr sich mit den Fingerspitzen über die wunden Zehen.

»Sie will nicht«, sagte Dara rasch zu Charlie. »Sie hat vermutlich andere Pläne.«

Marie schaute die beiden an und sagte: »Ich habe gar nichts.«

»Du bist ihr gegenüber so gereizt«, sagte Charlie im Auto. »Ihr seid beide gereizt.«

»Nein, sind wir nicht.« Dara ließ sich nicht anmerken, dass es sie getroffen hatte. »So sind wir immer.«

»Okay«, sagte Charlie und legte seine Hand auf Daras.

»Sie ist gegangen«, erinnerte ihn Dara. »Das verändert einiges.«

Sie war ein Kind und ich war ein Kind

An diesem Abend verbrachten Charlie und Dara Stunden mit dem großen Kalender, den sie an die alte, angelaufene Messingstaffelei gepinnt hatten,

und arbeiteten den Nussknacker-Zeitplan aus, von den ersten Proben bis zur letzten Aufführung am Neujahrstag, genau wie Daras Mutter es immer getan hatte.

Sie versuchten, alles zu berücksichtigen, was passieren konnte – die gelegentlichen Verletzungen, Ausbrüche von Halsentzündungen, der Tod eines Großelternteils, sämtliche Störungen.

Sie sprachen stichwortartig, traten zurück und studierten den Kalender, Dara zog die Augenbraue hoch und deutete auf ein

bestimmtes Datum, einen Namen, und Charlie antwortete dann: »Geklärt, geklärt«, während er ein Datum durchstrich, einen Pfeil zu einem anderen zog.

Sie machten Tee mit Wasser aus dem Merry-Mushroom-Teekessel, dessen Orange und Braun aus den 70ern mit den Jahren verblasst

war. Sie rauchten Kette und hatten kein schlechtes Gewissen dabei, dann lagen

sie aneinandergeschmiegt auf dem Bett und sahen einen alten Film bei abgeschaltetem

Ton, bis sie einschliefen.

So viele Abende wie dieser mit Marie, und es fühlte sich seltsam an, dass sie nicht da war. So viele Abende wie dieser, an

denen Marie mit dem Handballen auf den Fernseher hieb, wie es ihr Vater früher mit seinem Fernseher unten getan hatte (beide mittlerweile vermutlich die

letzten Fernseher mit Antennen im Umkreis von drei Countys), damit das Bild sich wieder scharf schüttelte – ein altes Musical aus Schwarz-Weiß-Tagen, hübsche Mädchen in Federkostümen und mit Glitzersteinen aufgebrezelt.

So viele Abende wie dieser mit Marie, die jetzt nicht mehr da war, die sich

stattdessen auf ihrem Futon im Studio zusammenrollte wie ein Landstreicher,

dankbar für das Dach über dem Kopf.

»Sie kommt wieder«, sagte Charlie ständig, aber es hatte auch etwas Schönes. Für Dara. Etwas wirklich Schönes, zum ersten Mal, zum ersten Mal überhaupt, mit Charlie allein in dem großen alten Haus zu wohnen, das zugig und vertraut war und ihr eigenes.

Es hatte etwas Schönes, sich in dieser Nacht an Charlies Rücken zu schmiegen und zu wissen, dass sie ganz allein waren und dass es jetzt

ihr Haus war. Es gehörte nur ihnen allein.

Wir waren drei und dann ... nicht mehr.

Schließlich war Charlie seit mehr als zwanzig Jahren Teil ihres Lebens, seit er mit elf

Jahren zum ersten Mal im Ballettkurs ihrer Mutter aufgetaucht war, der hübscheste Junge, den sie alle je gesehen hatten.

Das hübscheste Mädchen auch, scherzte ihr Vater und klimperte mit den Wimpern.

Ihre Mutter war ganz vernarrt in Charlie – ihr Starschüler, ihr Liebling, ihr cher Charlie – einer der wenigen Jungen, der mit Abstand talentierteste, und irgendwann gehörte er auch zur Familie, blieb an mehreren Abenden die Woche zum Abendessen,

wenn seine Mutter, eine Krankenschwester, Spätschicht hatte.

Ihre Mutter liebte es, einen jungen Mann im Haus zu haben. Daras und Maries

Vater arbeitete bis spät. Wenn er zu Hause war, verschwand er in seinem Arbeitszimmer. Durch den Spalt

in der Tür beobachtete Dara, wie er sich für die Zehnuhrnachrichten in seinen Fernsehsessel fallen ließ, einen Sixpack Old Style auf dem klapprigen Tischchen neben sich.

Als Charlie dreizehn war, musste seine Mutter in eine nasskalte, abgelegene Ecke

Englands ziehen, um ihre gebrechlichen Eltern zu pflegen. Es kam zu einem Tag

der Tränen im Haus, bis Daras und Maries Mutter entschied, Charlie solle einfach bei

ihnen wohnen, um seine Arbeit im Studio weitermachen zu können. Ein Junge war etwas Wertvolles.

Also zog Charlie ein, für einen Monat, woraus fast ein Jahr wurde, woraus dann für immer wurde.

Dara und Marie konnten nur schwer damit umgehen, einen Jungen im Haus zu haben.

Marie fing an, in den Garten der Nachbarn zu pinkeln, weil sie Angst hatte,

Charlie könnte sie hören.

Wie seltsam es war, ihn in ihrem privaten Bereich zu haben, in ihrem Reich der

gepunkteten Unterhosen über der Stange des Duschvorhangs, des Geruchs der aufgehäuften Ballettschläppchen, wo ihre Mutter in ihrem seidigen Gewand herumlief – in ihrem »Zauberkleid«, wie ihre Mädchen es nannten —, mit nackten Beinen und den gequetschten, malträtierten Füßen einer Tänzerin – Füße wie die Hände eines Tagelöhners, sagte ihr Vater immer.

Warum ihr Vater dem neuen Arrangement zustimmte, war ein Rätsel. Einmal hörten sie, wie er ihrer Mutter gegenüber brummte, sie solle besser vorbereitet sein, denn ein Junge in dem Alter wedelt sich sofort einen von der Palme, sobald das Licht

ausgeht.

Daras Mutter sagte nichts und hustete nur leicht.

Du wirst es sehen, wenn du die Laken wäschst.

Charlie schlief auf dem Ausziehsofa im Wohnzimmer.

Am Morgen, bevor Charlie die Liegefläche zurückschob, drückte Dara ihr Gesicht in die Laken. Marie hielt nach den verräterischen Flecken Ausschau.

Dara ging gern direkt nach Charlie ins Bad, wenn er geduscht hatte, um seine Gerüche aufzunehmen, um den Waschtisch zu berühren und sich vorzustellen, dass Charlies Kleider dort lagen, seine Unterhosen.

Dara stand gern in der Dusche und stellte sich vor, Charlie stünde dort.

Sie waren füreinander jeweils die Ersten gewesen, mit vierzehn. Es passierte im Keller, in

dem improvisierten Studio neben der tuckernden Waschmaschine und dem Trockner.

Beide machten Dehnübungen auf dem Boden, beobachteten einander von gegenüberliegenden Ecken aus, beobachteten einander in den Spiegeln, die ihre Mutter

mit Isolierband an den Wänden befestigt hatte.

Es passierte in einem jähen Ausbruch von Leidenschaft, Dara stockte der Atem, und plötzlich kroch sie auf Charlie zu, ihre Handflächen klatschten auf den Boden. Ihre Gestalt göttlich. Es war wie ein Augenblick im Tanz. Die Schlange stößt zu. Der Löwe packt seine Beute.

Sie kroch auf ihn zu und dann auf ihn drauf, drückte seine Schultern auf den Boden, und er sah die ganze Zeit überrascht aus und sie war sich nicht einmal sicher, dass es passierte, bis sie

beide zitternd und nass waren.

Dara hätte es Marie nie erzählen sollen, die es sofort ihrer Mutter sagte; es sei ihr versehentlich

herausgerutscht, wie sie in etwa behauptete. Ihre Mutter allerdings neigte nur

den Kopf zur Seite und murmelte: C’est logique, c’est logique.

(Später vertraute sie Dara an: Wäre es Marie gewesen, hätte ich mir Sorgen gemacht. Bei dir, ma fille mature, mache ich mir nie Sorgen.)

Marie sprach tagelang nicht mit Dara, gab das gemeinsame Stockbett auf und

schlief stattdessen im Fernsehzimmer auf dem Teppich, neben dem Sessel ihres

Vaters; die beiden schauten Late-Night-Talkshows und ihr Vater ließ Marie an seinem Bier nippen.

War er nicht auf Reisen und kam abends nach Hause, musste er jedes Mal Stapeln

von Spitzenschuhen ausweichen; Türme davon in allen Ecken, Strumpfhosen an allen Türknäufen. Ständig Musik aus der alten Stereoanlage, vom Plattenspieler oben. Das ewige

Knarren der Ballettstange, Daras oder Maries eifrige Hände daran, die Stimme ihrer Mutter: Das Bein durchgehend anheben! Dreh den Fuß nach außen! Ihr Haus war ganz und gar Ballett.

Das einzige Zimmer, das davon unberührt blieb, war das Arbeitszimmer, seine Höhle, das Allerheiligste ihres Vaters, mit der Fernsehtruhe, die er nicht

ausrangieren wollte, da er darauf bestand, dass selbst die Röhren wertvolle Antiquitäten seien; mit dem Zottelteppich, der eine Beleidigung für ihre Mutter darstellte, und der Igloo-Kühlbox neben dem pelzigen, riffeligen Fernsehsessel, dieses Herbstblumenmuster

auf unebenem Cord, worüber Marie so gern mit den Händen strich, wenn sie auf dem Schoß ihres Vaters saß, mit ihm Popcorn aus der Aluschale aß und die Monsterfilme ihres Dads anschaute, englisch synchronisiert und mit großen Spritzern des dicksten, rotesten Blutes, das sie je gesehen hatte.

Marie war die Einzige, die ihm dort Gesellschaft leisten durfte, die Einzige,

die mit ihrem Vater sprechen durfte, wenn er von seinem Tag ›abschaltete‹ und man ihm am besten aus dem Weg ging. Marie, die sich in seine

Pendleton-Decke kuschelte und Wiederholungen von Der Nachtjäger schaute, bis ihr Vater in bierseliges Schnarchen verfiel und ihre Mutter Dara

schickte, um ihre Schwester ins Bett zu holen.

Dara wollte ohnehin keine Zeit dort verbringen. In dem Zimmer roch es komisch

und es lagen immer Krümel auf dem Boden, die sie unter ihren Füßen spürte. Dara saß lieber an der Frisierkommode ihre Mutter und steckte die Finger in all die

Lotionen und Cremes und Tonics und schaute ihrer Mutter zu, wie sie Dehnübungen auf dem Boden machte und Geschichten aus der Zeit erzählte, als sie im Royal Opera House in London getanzt hatte, und sie tauchte

geradezu ein in die Düfte und die Herrlichkeit der Aufmerksamkeit ihrer Mutter.

Schon bald begann Dara, Charlie heimlich zu sich ins Stockbett zu holen, die

beiden zu einem zusammengerollt, die Körper ineinander verschränkt. Sie machten alle möglichen Sachen, ergründeten alles. Falls ihre Mutter es wusste, sagte sie es nie.

Marie schlief wie ein Kätzchen im oberen Stockbett.

Zumindest dachten sie das. Ein paar Wochen später plauderte Marie auch ihrem Vater gegenüber alles aus. Er tobte tagelang, sagte ihrer Mutter, sie könne nur sich die Schuld daran geben, dass sie das gemeinsame Haus in ein Bordell

verwandelt habe. Er ging mit Charlie in die Garage und führte ein langes Gespräch mit ihm, und Charlie kam eine Stunde später zurück, das Gesicht weiß und die Handgelenke rot.

Er hat mir gesagt, vertraute Charlie Dara Jahre später an, dass ich nie ein richtiger Mann werden würde, wenn ich hierbleibe. Er hat mir gesagt, in diesem Haus könne kein Mann ein richtiger Mann sein. Und dann fing er an zu weinen.

Ein Junge war etwas Wertvolles.

Charlie war eingezogen und nie wieder gegangen. Am Ende, sagte Dara immer, wenn sie es anderen erklärte, musste eine von uns ihn heiraten.

Und so gingen sie alle zum Rathaus, auf den Tag genau ein Jahr nach dem Autounfall, bei dem der Buick ihres Vaters auf dem

eisglatten Highway in den Gegenverkehr geschossen war.

Der Fahrer dahinter erzählte einem Reporter benommen, es hätte schön sein können, wenn es nicht so schrecklich gewesen wäre. Es habe fast so ausgesehen, sagte er, als würde der Wagen fliegen.

Sie war ein Kind und ich war ein Kind, rezitierte Charlie das Gedicht, das ihr Ehegelübde wurde. Es war das Lieblingsgedicht ihrer Mutter und man las normalerweise

bei standesamtlichen Trauungen keine Gedichte vor, aber Charlie bestand darauf.

Doch uns einst einte, was mehr noch als Liebe war ...

Marie war Trauzeugin, sie trug Glitzer auf den Lidern und die Kaninchenfelldecke

ihrer Mutter als Stola und weinte hinterher in dem italienischen Restaurant

unaufhörlich. Weinte und hielt sich an ihrer Schwester fest und kroch auf ihren Schoß.

Marie, der sie versprachen, dass sie für immer bei ihnen wohnen werde.

Feuer, Feuer

Es passierte irgendwann in der Nacht. In der Nacht, als der Zeitplan für den Nussknacker stand und es draußen frisch und schneidend war.

Es passierte, während Dara, die nicht schlafen konnte, die vertraute Runde machte, die ihre

Mutter ruhelos gedreht hatte – vom Schlafzimmer ins Nähzimmer ins verstaubte Kinderzimmer, wo das Stockbett aus Ahorn im

hereinfallenden Licht des Flurs schimmerte und der alte Heizkörper tuckerte, weil die Temperatur fiel.

Es passierte, während Charlie im Tiefschlaf lag, traumverloren im Nebel seiner Schlaftablette, flach auf dem Rücken, die Hände auf der Brust gefaltet wie ein tragischer Prinz bei seiner Aufbahrung.

Es passierte genau zwei Meilen entfernt, als im Studio alle Lichter gelöscht waren, bis auf die Schwanenhalslampe im zweiten Stock, wo Marie kampierte.

»Das Feuer war wie ein Riesenmaul«, sagte Marie, durch den Schock wie betäubt, am Telefon. »Ein Riesenmaul, das alles verschluckt hat.«

Zu diesem Zeitpunkt war die Feuerwehr bereits da und die Sprinkleranlage spuckte

altes, braunes Wasser überallhin. Und als Dara und Charlie auf den Parkplatz gefahren waren, war nur

der Rauch geblieben, ein dichter Nebel, aus dem ein milchgesichtiger

Feuerwehrmann aufgetaucht war, in der Hand einen alten Heizofen, dessen

Innenleben miesmuschelschwarz.

Jetzt, Stunden später, standen sie im Morgendunst und der Parkplatz füllte sich langsam. Charlie hatte den Arm um Dara gelegt, Marie zitterte unter

der Pendleton-Decke, alle drei waren völlig durchnässt vom Löschwasser. Charlie am Handy mit der Versicherung, ein humorloser Angestellter namens Van, der ständig nach Kerzen und Bügeleisen fragte, nach Zigaretten und Küchenfett.

Es war natürlich der Heizofen. Dieser uralte Apparat, den ihr Vater früher immer von einem Zimmer ins andere geschleppt hatte, wenn er die

Heizkostenrechnung vergessen hatte. Der mit den Spiralen, die so hübsch rot wurden, dass man sie anfassen wollte, bis man es einmal tat. Ihre

Mutter hatte ihn schließlich ins Studio mitgenommen, in den zweiten Stock, wo sie gern ihr Schläfchen gemacht und nachgedacht hatte. Der zweite Stock, den Marie jetzt für sich beansprucht hatte.

»Ist es nicht kalt da oben?«, hatte Charlie erst vor Kurzem gefragt, besorgt, weil die Nächte kühler wurden, der Herbst voranschritt. Aber Marie, so Daras Vermutung, würde sich etwas einfallen lassen. Was sie auch tat. Charlie fand sie eines

Morgens schlafend in Saal B, zitternd in einem Schlafsack, und die

Pendleton-Decke voller Staub.

An diesem Abend holte er den Heizofen herunter und stellte ihn neben sie. Er

sagte ihr, sie benehme sich albern. Dara hörte sie von draußen.

»Wer ist hier albern?«, erwiderte Marie und klemmte sich den Heizofen unter den Arm.

Zwischen Charlie und Marie herrschte Kühle, seit sie gegangen war, eine Distanziertheit. Es war nicht nur mit Dara so. Sie ist albern und stur, sagte Charlie immer wieder. Sie sollte einfach nach Hause kommen.

Marie behauptete, sich nicht einmal daran erinnern zu können, dass sie den Heizofen eingeschaltet habe. Sie habe geschlafen, als sie plötzlich Rauch gerochen habe. Die Vorhänge seien binnen Sekunden in einer prächtigen Stichflamme aufgegangen, Asche habe sich über ihr Gesicht verteilt.

»Aber nicht Dads Decke«, sagte Dara, umschloss die kratzige Wolle der Pendleton mit ihren Fingern, zog

die Decke mit einem Ruck von Maries Schultern und ließ sie zu Boden fallen.

Die Brandermittler blieben stundenlang. Marie folgte ihnen durch das gesamte

Studio, rauchte die losen Zigaretten, die sie bei dem Deli an der Fourth Street

kaufte.

»Vielleicht ist jetzt nicht der passende Moment, um zu rauchen«, murmelte Charlie immer wieder vor sich hin.

Die Ermittler sagten ihnen, sie hätten Glück, dass die Feuerwehr so schnell dagewesen sei, was das Feuer auf Saal B beschränkt habe. Sie stellten große Kegel und Fähnchen auf den Boden und entlang der Wände auf. Sie machten Fotos und Videos. Sie packten den Heizofen ein, seine

Spiralen rasselten, das Teil jetzt harmlos wie ein Kinderspielzeug.

Sie hielten Marie einen Vortrag über die Einmeterregel und zerfaserte Kabel und Funken.

Dara konnte erkennen, dass es den Ermittlern nicht gefiel, wie es hier aussah.

Wie auch?

Aber Marie nickte nur gehorsam. Marie, die ihre ganze Kindheit über immer Zimmerpflanzen umgeworfen, Sachen kaputtgemacht, das Wasser in der Löwenfuß-Badewanne hatte laufen lassen, bis sich die Decke darunter beulte.

»Es war so riesig, ich war mir sicher, dass sie es nicht löschen können«, sagte Marie später, als sie den Schaden in Augenschein nahmen, die Dielen wie nasses Papier.

»Wenn du gewollt hast, dass sie’s löschen«, fragte Dara, »warum hast du’s dann gelegt?«

»Dara«, sagte Charlie überrascht, »so war das doch nicht.« Aber Marie sah nur zur Decke, auf den klebrigen Rauchniederschlag.

Um sie herum wimmelte es den ganzen Tag von Eltern und Schülerinnen. Es kamen sogar welche, die sonntags gar keinen Unterricht hatten, aber

von dem Feuer gehört hatten, und einige, die sich an den Tod der ursprünglichen Madame Durant und ihres Mannes erinnerten und jetzt nach neuen Beweisen für eine Art ›Fluch der Durants‹ suchten.

Oh nein und Mein Gott und Das passiert so schnell, während sie verstohlen in Saal B spähten, ins Herz des Vulkans.

»Wir sorgen dafür, dass alles so schnell wie möglich wieder normal läuft«, versicherte Charlie. »Noch heute kommen Baufirmen.«

»Aber Madame Durant«, sagte Bailey Bloom und drückte damit eine sicherlich allgemeine Befürchtung aus, »was ist mit dem Nussknacker? Was ist mit Klara?«

»Bailey«, sagte Dara laut genug, dass alle es hören konnten, »hast du je von einem Jahr ohne einen Nussknacker gehört?«

»Nein, Madame Durant«, sagte Bailey.

»Nichts wird sich ändern«, fügte Marie hinzu, die mit nach Rauch riechenden Haaren herangeschlichen kam. »Hier ändert sich nie etwas.«

Es erinnerte Dara an etwas, was ihre Mutter immer gesagt hatte:

Auftritt Derek

Er kam um sieben Uhr morgens.

Es war keine Zeit zu verlieren. Trotz ihrer beruhigenden Worte den Eltern gegenüber konnten sie es sich nicht leisten, einen ihrer drei Säle zu verlieren, nicht während der Nussknacker-Saison. Es musste etwas mit Saal B passieren, so voller schwarzer Schlieren,

seine Dielen wie ein vollgesogener Schwamm.

Er sollte um sieben kommen; Dara und Charlie waren früher da und öffneten alle Fenster, der Geruch nach Feuer und dem frischen Film aus Asche und

Löschwasser mischte sich mit den üblichen Gerüchen nach Schweiß und Pubertät, nach Füßen, Urin und Angst.