Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Raetia

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

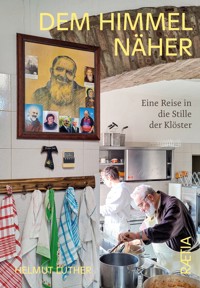

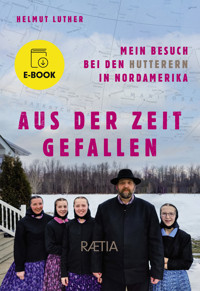

Die Utopie vom einfachen Leben Alles gehört allen – der Traum von der autarken Gemeinschaft Gleichgesinnter ist faszinierend. Die Hutterer leben nach diesem Prinzip: ohne Shopping, Stress und Konkurrenzdenken. Doch das christlich-urkommunistische Gesellschaftsmodell kennt kaum Freiheiten, die Bibel wird wörtlich genommen, das Streben nach persönlichem Glück ist verpönt. Autor Helmut Luther besucht unterschiedliche Gemeinden, arbeitet als Hilfslehrer, taucht in die Lebenswelt der Hutterer ein. Da er deren Sprache spricht, die aus dem alten Tirol stammt, erhält er einen tiefen Einblick in die sonst verschlossenen "Kolonien". Das Ergebnis ist eine vielschichtige und unterhaltsame Reportage.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für das entgegengebrachte Vertrauen und für ihreGastfreundschaft möchte sich der Autor bei denHutterergmahs von Crystal Spring, Birch Hills, Codesa,Pine Meadows, Lomond und Albion Ridge sowieall ihren Partnergemeinden herzlich bedanken.

Inhalt

Crystal Spring Colony

Eintauchen in eine Huttererkolonie in Manitoba

Ankommen

Der Hüter der Gmah. Edi Vetter

Kein Vorrecht auf das Himmelreich

Wurstmachen. Andrew

Was das Warten wert ist

Trileaf Colony. Verlobung. Angela und Adam

Männer-WG

Predigerwohnung. Walk your talk

Bewusste Entscheidung

Taufe. Chester

Alle über einen Kamm

Gemeinschaft oder Individualismus? Jonathan

Weglaufen

Draußen in der Welt. Alvin

Mitgetragen

Seinen Platz finden. Jim

Fünf gerade sein lassen

Greenwald Colony. Verwandtenbesuch

Finanzen

Auch die Frömmsten brauchen Geld. Victor

Große Masche

Die Hände werkeln, der Geist kontempliert. Judith

Voneinandergehen

Ausflug nach Gimli. Allesselbermacher. Gerald

Die Weiber drinne

Jeder, wo er hingehört. Linda Basl

Mehrfrontenkampf

Ein hutterischer Schuldirektor. Karl

Geschichtsbewusst

Wissensdrang trotz Wissenschaftsskepsis. Ian

Rollenbild in Bewegung

Essensschule. Irving und Jamie

Tierschutz ist überbewertet

Der Hennamann. Lenz

Wenn der Teufel keinen Frieden gibt

Streit und Abspaltung. Weihnachten bei Arnie und Lynn

Kopftuchdebatte

Was ein Hutterer ist. Noemi und Lauren

Großer Bruder

Alphatier. Bruce

Spaltung

James Valley. Aufteilung in Gruppen. Jonny und Derek

Von wegen altes Eisen

Die Moralwächterin. Maria Basl

Lutherbibel und Übersetzer-App

Mein Hilfslehrerjob

Jagen

Vergnügen eines Christenmenschen. Peter

Birch Hills, Codesa, Pine Meadows, Lomond, Albion Ridge

Reise zu den Kolonien in Alberta

Predigerdynastie

Birch Hills. George Vetter und Gilbert

Ziehet an den Harnisch Gottes!

Der Soldat Christi. Daniel

Harte Schale, weicher Kern

Cowboys. Glenn und Jimmy

Große Verschwörung

Codesa Colony. Die Bösen sitzen in der Regierung. James

Selbst ist die Frau

Pine Meadows. Käsen. Christine

Fischöl ist kein Hokuspokus

Der Gärtner. Samuel

Leben in Legenden

Der Besenmacher. Mike

Erst wenn der letzte Baum …

Lomond Colony. Bio-Nachhaltigkeitsrevolution. Elias

Weibliche Solidarität

Brotbacken. Bertha

Schafes Bruder

Zwischen Schäferhütte und Familie. Mark

Leich

Albion Ridge. Begräbnis. Tom und Heinrich

Du sollst dir kein Gottesbild machen

Fotoverbot. Levi

Challenging

Bekehrungsversuche. Jimmy und Mark

Ankommen

Der Hüter der Gmah. Edi Vetter

Gerade erst bin ich angekommen bei den Hutterern in Crystal Spring, da habe ich auch schon in der Kirche meinen großen Auftritt. „Nun wolle mir eppes singe, Lied 711, seven/eleven“, sagt Edward Vetter, das religiöse Oberhaupt der Gemeinde, im Anschluss an die Predigt, woraufhin alle zu einem dicken Gesangbuch in schwarzem Ledereinband greifen: „Die Lieder der Hutterischen Brüder“. Mit feiner, glockenheller Stimme intoniert eine Frau: „Wachet auf, ruft uns die Stimme …“ Ich kenne Text und Melodie der Kantate 140 von Johann Sebastian Bach, das geistliche Lied ist auch im „Gotteslob“ unserer Diözese enthalten. Oft habe ich es in der Adventszeit gesungen, so oft, dass ich die ersten Zeilen auswendig kann. Mitgerissen vom Sturm der Begeisterung, ohne die irritierten Blicke wahrzunehmen, schmettere ich drauflos: „… der Wächter, sehr hoch auf der Zinne, wach’ auf, du Stadt Jerusalem!“

Die Crystal Spring Kolonie liegt isoliert etwa 40 Kilometer südlich von Winnipeg, der Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba. Etwa zehn Autominuten hinter Schotterpisten, wo verwitterte Holzschilder den einzigen Hinweis auf die Siedlung bilden, führt eine Straße, auf der viele Lastwagen verkehren, in die USA, eine Stunde weiter südlich befindet sich die Grenze, ansonsten erstrecken sich hier nur brettebene, wie mit dem Lineal gezogene graubraune, rechteckige Felder, mit hineingetupften Waldinseln. Die selbst gewählte Abgeschiedenheit ermöglichte es den Hutterischen Brüdern, über Jahrhunderte ihre deutsche Sprache und ihren Glauben in einem oft feindlichen Umfeld zu bewahren.

Draußen schneit es, der Wind rüttelt an den dünnen Wänden und Fensterscheiben des Gotteshauses, das einer Lagerhalle ähnelt, tiefe Finsternis umhüllt die Siedlung. Überragt wird sie von einem Eisengerüst, an dem über Metallrohre Getreide in Silos hochgeblasen wird. Am höchsten Punkt hängt ein leuchtender Kunststoffstern. Als ich vorhin mit gesenktem Kopf zur Kirche hinüberging, piksten mir wie Nadelstiche harte Flocken ins Gesicht, die dunklen, knöchellangen Röcke der heraneilenden Frauen flatterten um ihre Beine. Minus 21 Grad Celsius zeigte das Thermometer am Eingang vor dem Gotteshaus an – hier im Westen Kanadas dauern die Winter lang, manchmal sinken die Temperaturen auch auf minus 40 Grad. Das Lied „Wachet auf, ruft uns die Stimme …“ hingegen erwärmt mein Herz. Ich achte nicht auf die von Kopf bis Fuß schwarz gekleideten Männer auf meiner Seite, nicht auf die Frauen mit ebenfalls schwarzen Jacken und Kopftüchern auf der gegenüberliegenden Seite, in den vordersten Bänken sitzen die Kinder, die Buben in karierten Hemden, über den Schultern Hosenträger, die Mädchen tragen Hauben auf dem Kopf. Spät bemerke ich, dass die Vorsängerin und ich die Einzigen in der versammelten Menge sind, die das Lied kennen. Die anderen brummen ein bisschen mit und geben dann kopfschüttelnd auf.

Ankunft in Crystal Spring. Zum Schutz vor dem Wind werden am Rand der Kolonien inmitten der ansonsten baumlosen Weite Bäume gepflanzt.

„Warum kunnst des Liad?“, fragen mich später einige beim Abendessen. Morgens, abends und zu Mittag kommen alle in die Gemeinschaftsküche, die genauso kahl ist und ein bisschen trist aussieht wie die Kirche, ohne jeden Schmuck und auch ohne Kreuze oder andere religiöse Symbole. Hier wie dort hängen Neonlampen und Ventilatoren an der Decke. Gegen die Augen- und die Fleischeslust wetterte vorhin Prediger Edward, weil sie zu Hoffart und Hochmut verleiten, direkten Wegen in die Hölle, an die die Hutterer aus tiefem Herzen glauben: weil ohne Hölle kein Himmel, kein ewiges Leben, das Ziel aller Sehnsüchte wo die „Berufenen und Auserwählten“ nach einem entsagungsvollen Leben im Jammertal dieser Welt ihren Lohn erhalten werden. „So lasset uns dem Himmelvoter danken für alles Gute, das wir empfangen haben“, betet nach dem Mahl der Prediger vor, woraufhin die Bärtigen neben mir ihre großen, schwieligen Hände falten. Als Bauern, Handwerker, Metzger oder Mechaniker haben Hutterermänner Dreck unter den Fingernägeln.

Huttererkolonien sind große Bauernhöfe. In riesigen Getreidesilos am Rand der Siedlung wird die Ernte des Jahres gelagert.

Prediger Edi Vetter in seinem Büro. Er scheint es nicht oft zu benützen, lieber hilft der gelernte Mechaniker den Handwerkern in deren Werkstätten.

Gemeinschaft ist in diesem Ministaat ein Grundprinzip: Allen gehört alles zusammen, Privatsphäre gibt es nur in den eigenen vier Wänden. Die Häuser, in denen die Familien wohnen, sehen alle gleich aus und gruppieren sich um die Kirche sowie die Küche, die beide in einem großen Flachbau untergebracht sind und das Zentrum jeder Huttererkolonie bilden, wo man mehrmals täglich zusammenkommt. Wie andere Täufer, die Amischen und die Mennoniten, gehen die Hutterer auf die Reformationszeit zurück, sie legen die Bibel wörtlich aus und wollen Christus ohne Priester nachfolgen. Das Wohl der „Gmah“, der Gemeinde, kommt vor der Familie und vor dem Glück des Einzelnen – im Gegensatz zum atheistischen Kommunismus funktioniert die Gütergemeinschaft der Hutterer jedoch, und das seit 500 Jahren.

In seiner Wohnung hütet der Prediger Dokumente und Fotoalben über die Geschichte der Schmiedeleutekolonien.

Ihren Namen hat die Glaubensgruppe von Jakob Hutter, der aus dem Pustertal stammt, seine Nachfolger sprechen den Dialekt der alten Heimat. Um mehr über diese Frommen zu erfahren, bin ich nach Kanada gereist. Edward, von den Gemeindemitgliedern in Crystal Spring respektvoll „Vetter“ genannt, einer weitverbreiteten Anredeform, hat mich eingeladen. Ich übernachte im Haus, in dem er zusammen mit seiner Gattin Judith wohnt, Platz genug ist vorhanden, die sieben gemeinsamen Kinder sind längst ausgezogen und haben eigene Familien gegründet. „Kumm eini, leg die Schuach ab, sollst dich wohl fühlen“, hat Edi Vetter gleich am Abend meiner Ankunft gesagt und mir gezeigt, wie die Kaffeemaschine funktioniert. In den folgenden Tagen wird mir auffallen, dass die Häuser in Crystal Spring nicht abgesperrt werden. Besucht hier einer den anderen, poltert er ohne Ankündigung bei der Tür herein. Als Tiroler versteht man gut, was Hutterer miteinander reden – in den 150 Jahren, die sie bereits in Kanada und den USA leben, nisteten sich allerdings auch etliche englische Begriffe in ihre Sprache ein. In Tirol verfolgt, zogen die Hutterer im 16. Jahrhundert nach Mähren und Siebenbürgen. Von dort ging es nach Russland und schließlich, weil sie auch im Zarenreich bedrängt wurden, 1874 nach Nordamerika, wo Glaubensfreiheit herrschte. Als Deutsche und als Pazifisten wurden die Hutterer in den USA jedoch während des Ersten Weltkrieges angefeindet – die Amerikaner waren Kriegsgegner der Mittelmächte geworden, daher zogen viele Fromme weiter nach Kanada. In den Provinzen Manitoba, Saskatchewan und Alberta leben heute etwa 35.000 Hutterische Brüder in Siedlungen mit hundert bis zweihundert Mitgliedern.

Nach getaner Arbeit. Aktivismus gehört nicht zum Lebensentwurf der Hutterer.

„Kummst mit dem Luftschiff, am Airport in Winnipeg klauben mir di auf“, antwortete Edi Vetter auf WhatsApp, nachdem ich mit ihm Kontakt aufgenommen hatte. Um zu „callen“, greifen die Männer in Crystal Spring oft zum Smartphone. Was die „Lehr“ betreffe, das geistliche Leben, erklärt mir Prediger Edi, „rühren wir uns allerdings nicht vom Fleck, da bleibt alles beim Alten“. Ansonsten passe man sich der heutigen Welt vorsichtig an. Gespräche beginnen bei meinen Gastgebern gerne mit einem langgezogenen „Joo“. „Joo, kummst später in die Deitsche Schual!“, fordert mich Edward beim Frühstück am Tag nach meiner Ankunft auf. In der zur Gmah gehörenden öffentlichen Schule gibt es täglich zusätzlich zwei Deutschstunden, vor und nach dem regulären Unterricht – als Deutschlehrer könnte ich mich dort nützlich machen.

Aufgeschlossenheit gegenüber der Technik unterscheidet die Hutterer von den Amischen, die ohne Maschinen, Autos und Internet leben. In Crystal Spring geht es moderner zu. Hier gibt es jede Menge Maschinen. Auch wenn die Gmahmitglieder, Alte und Junge, Männer und Frauen, nur ein paar Schritte zurücklegen müssen, benutzen sie eines der Quads mit Ladefläche, die vor jeder Haustür parken. Wenn sie volljährig werden, bekommen die Jungen hier ein Handy, es gibt ein Hockeyfeld und eine Turnhalle, es wird Musik gespielt: Neuerungen, die nicht allen gefielen und zu internen Konflikten führten. Bevor sie Russland verließen, hatten sich die Hutterer in drei Gruppen aufgespaltet: die Schmiedeleute, Dariusleute und die Lehrerleute. Die Crystal Spring Kolonie gehört zu den Schmiedeleuten, genauer: zu „Group one“ der Schmiedeleute. Mit der erwähnten Öffnung hat es nämlich zu tun, dass sich die Schmiedeleute ihrerseits in Gruppe 1 und Gruppe 2 spalteten. „Es wurde schon so viel darüber geredet und geschrieben, vergiss es“, winkt Edi Vetter ab, als ich ihn zu diesem Thema befrage.

Zusammen mit dem Mittsiebziger bilden ein zweiter Prediger, der Säckelmeister – man könnte ihn als Finanzminister bezeichnen – und einige andere „Zeugbrüder“ den „Bruderrat“, wo sämtliche wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Gewählt wird der Rat von allen getauften männlichen Gmahmitgliedern. Obwohl sie den Männern unter Berufung auf die Bibel gehorchen sollen und keine öffentliche Rolle spielen, wirken Huttererfrauen nicht unterdrückt. Beim Essen in der Gemeinschaftsküche von Crystal Spring geht es auf der Frauenseite lebhafter zu als bei den Männern, Köpfe werden zusammengesteckt, es wird gekichert. „Weiber“ heißen die Frauen hier, „Dianla“ die Mädchen. Zum Thema Internet sagt Edi Vetter, dass die Hutterergemeinden zwar ein spezielles Sicherheitssystem benutzten, um den Datenverkehr zu kontrollieren. „Wer es jedoch darauf anlegt, kann die Zäune überspringen. Man muss auf den Verstand und das Gewissen setzen.“ Mein Eindruck ist: Es funktioniert. Nie sehe ich in Crystal Spring Kinder mit elektronischen Geräten spielen. Umgeben von Geschwistern und Cousins, Omas, Opas, Onkeln und Tanten, auf dem Schoß der Eltern, lernt der Nachwuchs früh beten und lesen. In der „Klaanen Schual“, dem Kindergarten, geht es mit Religionsunterricht weiter – natürlich wird, wenn die Gemeinschaft zusammenkommt, also mehrmals täglich, gebetet. Das geht an keinem spurlos vorüber.

Edi Vetter und Judith waren schon öfter auf den Spuren der Hutterer in Tirol und Kärnten. Heidi, die jüngste Tochter der Predigerpaares, lebt bei Spittal, aus dieser Gegend stammen viele Hutterer mit den Namen Hofer, Kleinsasser, Waldner und Wurz. Heute gibt es in der Glaubensgemeinschaft keine arrangierten Ehen mehr, geheiratet wird allerdings nur unter Glaubensbrüdern. Klar, sagt Edward, komme es vor, dass manche Gemeindemitglieder Auswärtige zum Partner nehmen. „Aber dann müssen sie die Kolonie verlassen.“ Neben der Tochter in Österreich kehrten drei Söhne des Predigerehepaares Crystal Spring den Rücken. „Es hat keinen Sinn, ein freudloser Hutterer zu sein. Wer wegging, soll draußen glücklich werden, für uns ist er dann irgendwie abgeschrieben“, sagt Edi Vetter. „Trotzdem“, meint hingegen Judith, „möchte ich die Kinder hier haben.“ Nächste Woche ist Edi bei einer Verlobungsfeier in einer Nachbarkolonie eingeladen – normalerweise zieht die Huttererfrau nach der Heirat zur Kolonie des Mannes. „Möchtest mitkommen?“, fragt mich der Prediger, der geschickte Netzwerker. Er könne ja mal vor Ort die Lage sondieren. Als ich erfreut zustimme, zeigt Edi auf seinem Handy, was ihm aus der Gmah, wo die Feier stattfinden wird, „getextet“ wurde: Sein Gast sei willkommen bei der „Hulba“ – so wird die Verlobung genannt. „Die sind alle neugierig auf den Tirol-Länder“, erklärt Edi Vetter. Er hat nämlich seine Fühler bereits ausgestreckt, bevor er mich fragte. Aus den Augen des Predigers blitzt der Schalk – kein Widerspruch zur Frömmigkeit. „Ich wollte sehen, wie du auf die Einladung reagierst“, sagt er und grinst.

Auf dem Weg zum Gottesdienst in schwarzen Trachtenjankern. Gleich nach dem Gottesdienst trifft sich die Gemeinde erneut zum gemeinsamen Mahl.

Kein Vorrecht auf das Himmelreich

Wurstmachen. Andrew

Vom Jetlag geplagt, schleiche ich in den Tagen nach meiner Ankunft im Morgengrauen aus der Predigerwohnung und schaue mir die Gegend an. Das Dorf schläft noch um diese Zeit. Vorbei an einem qualmenden Müllhaufen wandere ich dem Rat River entlang, der in Schleifen um die Gemeinde herumfließt, auf die nahen Felder zu. Unter einer Brücke stochert eine einsame Kanadagans im Schlick. Gestern Abend hörte man über den Häusern ein dunkles näselndes Trompeten, am langsam verblassenden Himmel über den braunen Äckern zogen Hunderte Gänse in Keilformation in ihre südlichen Winterquartiere. Diese hier scheint den Flug der Artgenossen versäumt zu haben, vielleicht ist sie verletzt. Von Birken und einem Schilfgürtel umrahmt, plätschert der Rat River Richtung Sainte-Agathe. Nachdem ich einige Wachteln aufgescheucht habe, die mit ihrem braunrotgelben Gefieder perfekt getarnt auf der gewendeten Scholle hockten, kehre ich in einem Bogen zur Gmah zurück. Am Rand, wo sich ein Obstgarten und ein Friedhof befinden, davor rupfen Pferde an Heuballen herum, steht ein niederes Häuschen. Dort parkt ein hellblauer Pick-up, aus dem ein klein gewachsener Mann mit breitem Lachen klettert. Er heißt Andrew, ich lernte ihn in der Küche kennen.

Andrew ist der Metzger von Crystal Spring. Wie alle in der Kolonie hat er noch andere Jobs, er repariert die Pick-ups und riesigen Traktoren, die hier von allen „engine“, Maschinen, genannt werden. Außerdem hilft Andrew den Frauen beim Fleischzubereiten in der Küche, seine eigene amtiert dort als zweite Köchin. Fleisch, von den eigenen Tieren, wird in Crystal Spring in rauen Mengen verzehrt. „Bist du Vegetarier?“, fragte mich eine der Hilfsköchinnen, als ich beim Essenfassen nur Gemüse und Reis auf meinen Teller lud, es klang wenig erfreut. Vegetarische oder vegane Ernährung: für die Hutterer eine Modeerscheinung, etwas Fragwürdiges, Verdächtiges. Auch Andrew hat für Fleischabstinenz nur ein Kopfschütteln übrig. Mit Schweißperlen auf der Stirn brutzelt er auf einem großen Herd täglich Berge von Steaks und Würsten.

Wenige Tage vor meiner Ankunft starb Chesters Vater Tim bei einem Autounfall. Blumen zur Beerdigung gibt es nur bei den liberalen Schmiedeleuten.

Zwar gibt es im Gemeinschaftsspeisesaal keine feste Sitzordnung, in der Regel jedoch gesellt sich Gleich zu Gleich. Mich zu den Graubärten setzend, landete ich neben Andrew. Als ich ihn fragte, ob der Platz neben ihm frei sei, blickte er mich zuerst verwundert an, dann stand er wieder auf, um mir den Stuhl zurechtzurücken. Anschließend füllte Andrew an der Anrichte zwischen der Männer- und Frauenseite aus einem Glaskrug eine Tasse mit dunkelrotem Saft auf, die er neben meinem Teller abstellte. „Weichselkirschen“, sagte er, mehr nicht. „Willst Ketchup“, richtete Andrew später das Wort an mich, dabei zeigte er auf einen drehbarer Gewürzteller, auf dem auch Behälter mit Ketchup und Mayonnaise waren – es gab Bratwurst. „Von mir selbst gemacht!“, sagte Andrew, dabei stand ihm die Freude ins Gesicht geschrieben. Auf meine Frage, ob ich ihm bei seiner Arbeit zusehen könne, antwortete der Wurstmann: „Klar. Kannscht auch helfe.“ Wenn im „Wursthäusle“ Licht brenne und davor sein Pick-up parke, sei er da. Oft arbeite er bereits vor dem Frühstück, erklärte Andrew. Als ich an einem Nachmittag, vor dem Eingang sehe ich seinen Wagen, die Tür des Wursthauses öffne, ist Andrew gerade dabei, Schinken in einer eisernen Wanne zu kochen. Kurz den Deckel über der Wanne lüpfend, erklärt der Wurstmann, dass die Temperatur zwischen 73 und 75 Grad Celsius betragen müsse. Der Endfünfziger scheint kein Ordnungsfanatiker zu sein. Seine holzvertäfelte Bude ist mit Geräten und Werkzeug vollgestopft, über einen Bürosessel sind Pullover und Jacken ausgebreitet. „Ich like das“, sagt Andrew und erzählt, dass er das Alleinsein genieße, das Herumwerkeln in der Stille. Meinen Blick auffangend, der in einer Ecke an einem Dreirad hängen blieb, erklärt der Wurstmacher: „Damit fahre ich nur einmal im Jahr, bei einer Charity-Aktion in Winnipeg.“ Zusammen mit anderen Freiwilligen, sagt der Endfünfziger, „bettle ich auf der Straße Geld zusammen.“ Bei jeder Sammelaktion habe er bisher mehr als 5.000 Dollar erbeutet. Zum Beweis zeigt Andrew etliche Diplome an der Wandvertäfelung, wo die jeweils erzielten Beträge in fetten Zahlen angegeben sind.

Anschließend klemmt er sich zwei Boxen mit Wurstmasse unter die Arme und verstaut sie hinten im Pick-up. Ich nehme am Nebensitz Platz. In der Nachbarkolonie Suncrest hätten sie eine Wurstmaschine, „ich darf sie benützen, dort leben zwei Cousins“, sagt Andrew. Wenn in Crystal Spring das neue Schlachthaus fertig sei, „werden auch wir eine Wurstmaschine kaufen, eine gebrauchte, Made in Germany, dort machen sie die besten Maschinen“. Wir fahren über Schotterstraßen durch die abgeernteten Felder. Der Wurstmann nimmt einen kleinen Umweg, um mir die Stelle zu zeigen, an der wenige Tage vor meiner Ankunft Tim, ein Koloniemitglied, mit dem Auto tödlich verunglückte. „Er ist diese Strecke tausendmal gefahren, aber er machte einen Fehler“, sagt Andrew und weist auf eine Piste weiter oben hinter einem rechteckigen Feld, sie verläuft parallel zu jener, über die wir gerade fahren. Während unser Weg vor einem Graben endet, gibt es weiter oben eine Brücke: Im Glauben, vor ihm liege die Brücke, er sei nun praktisch daheim, raste Tim mit 100 Stundenkilometern in den Graben. „Er war ein großer, starker Mann – und doch hat ihn der Tod verschlungen. Wir sollten immer bereit sein“, meint Andrew, als er an der Stelle, an der Tim starb, seinen Wagen anhält. Nachdenklich den Kopf hin und her wiegend, fügt er hinzu: „Ob die Welt bald untergehen wird? Überall geschieht Schreckliches!“ Als die Hutterer im 19. Jahrhundert in Nordamerika einwanderten, sei es um Glaubensfreiheit gegangen. „Heute reden alle von der Freiheit – aber wer glaubt noch an Gott?“ Nachdem wir Zuggleise überquerten, geht es weiter über eine schnurgerade Hauptstraße, an deren Rändern in großen Abständen einstöckige Häuser stehen. Vor den Eingängen flattert die Nationalflagge Kanadas.

Als junger Mann, vor mehr als 35 Jahren, sei er in Germany gewesen, „ich wollte die Orte sehen, wo wir herkommen, ich war in München und Hamburg, im Hafen tuteten dort riesige Schiffe und Kräne reckten ihre Hälse“, erzählt Andrew – inzwischen sind wir auf einen Feldweg zur Kolonie Suncrest eingebogen. „Feuer fällt vom Himmel, die Menschen lästern Gott. Der Krieg, die unschuldigen Kinder, die sterben müssen – sind das nicht Zeichen?“, fragt der Wurstmann. Nach einem Seitenblick auf den Notizblock in meinen Händen erzählt Andrew, dass er damals auf seiner Deutschlandreise ebenfalls geschrieben habe. „Ich führte ein Tagebuch, um mich später an die große Reise zu erinnern.“ Mit Weibern, antwortet Andrew auf meine diesbezügliche Frage, habe er sich damals übrigens nicht abgegeben. „Die einschlägigen Orte mied ich – ein Weib ist kein Spielzeug!“, sagt Andrew. Zurück in der Kolonie war damals sein Fernweh gestillt. Er heiratete und zog mit seiner Frau vier Kinder auf. „Eine brave, bescheidene Frau, es geht uns gut.“ Sein Konzept der Ehe und Treue fasst mein Begleiter in einem schlichten Satz zusammen: „Bist du mit einem Weib nicht zufrieden, bist du es auch nicht mit 10!“

Mit langen Gebäuden, wie eine Wagenburg in Rechteckform um die Kirche und den Gemeinschaftssaal errichtet, am Rand Hallen und Getreidesilos, ähnelt die Suncrest Hutterite Colony der Crystal Spring Gemeinde. 1969 entstand Suncrest als Tochterkolonie von Crystal Spring. 1992, als es zur Spaltung der Schmiedeleute kam, schlug sich die Suncrest Colony auf die Seite der Abspalter, „Group two“ genannt, die eine konservativere Haltung als Gruppe 1 einnehmen, zu der Crystal Spring gehört. „Es gab viel Streit und Ärger. Doch mittlerweile arbeiten wir wieder gut zusammen. Bei ihnen sind Handys offiziell verboten – die meisten benutzen sie heimlich“, sagt Andrew. Die beiden Cousins stehen schon im Schlachthaus. In gepolsterten Gummistiefeln spritzen sie mit einem Schlauch über den Gussbetonboden, der mit dunklen Flecken übersät ist. Vor ein paar Tagen wurden Schweine geschlachtet. Während zwei Frauen im Hintergrund Speck in Streifen schneiden und anschließend mit einem Vakuumiergerät verpacken, helfen die Cousins Andrew beim Bedienen der Wurstmaschine. Die fertigen Würste werden auf einem Rädergestell in die Räucherkammer geschoben – morgen kann Andrew sie abholen.

Der Speck, den die Leute in Suncrest gerade herstellten, werde an Chinesen verkauft, „die lieben das Fette“, erzählt Andrew auf der Rückfahrt. Während einer Kostprobe beobachtete er vorhin, wie ich nur das Rote abbiss, den Fettanteil heimlich wegwarf. Die Chinesen bringen mich auf die Frage, wie Andrew es mit anderen Religionen hält. Glaubt er, dass ihre Anhänger schlechtere Menschen sind? Werden nur Hutterer vor Gottes Augen Gnade finden? Während er auf die Bremse steigt und mich von der Seite ernst anblickt, erklärt Andrew: „Man muss nach Gottes Weisungen leben. Der Herr ist aber kein Parteivorsitzender. Du musst keinen Mitgliedsausweis besitzen, um seine Gebote zu erfüllen.“ Gott, ergänzt Andrew, schaue auf das Herz und auf unsere Taten. „Das ist ungefähr wie beim American Football. Sagen wir, in unserer Colony haben wir gute Leute. Aber wenn sie keine Goals schaffen, wird der Herr am Ende ein trübes Gesicht machen. Dann sagt er womöglich: Tut mir leid, den Preis bekommen andere!“

Zum Wurstmachen fährt Andrew zur Nachbarkolonie, wo seine Cousins leben. Ihre Gemeinde hat sich von Group one der Schmiedeleute abgespalten und einer strengeren Richtung angeschlossen.

Als wir in der Crystal Spring Gemeinde zurück sind, stoppt Andrew den Pick-up vor dem Wursthäuschen. „Ich komme gleich, warte hier“, fordert mich der Graubärtige auf und lässt den Motor laufen, während er hineinspringt. Zurück kommt er mit zwei hufeisenförmigen Würsten, frisch gemacht, Marke Eigenbau. „Wenn sie dir schmecken, bekommst du Nachschub“, sagt Andrew und drückt mir den Proviant in die Hand – den ich hier bei täglich fünf reichhaltigen Mahlzeiten unmöglich auch noch verdrücken kann. Trotzdem freue ich mich. Mir ist klar, es geht um die Goals, und ich darf dem Wustmann seinen Torschuss nicht vermasseln.

Was das Warten wert ist

Trileaf Colony. Verlobung. Angela und Adam

Ich bin noch gar nicht lange in Crystal Spring, es reicht jedoch, um einige Vorurteile zu zerstreuen. Auf radikalkonservative Sektierer, misstrauische, finstere, weltflüchtige Asketen glaubte ich zu treffen – nun blicke ich in lauter freundliche Gesichter und beobachte, wie eifrig Prediger Edi Vetter als Manager von Gottes Angelegenheiten ein überhitztes Smartphone aus der Brusttasche seines karierten Hemdes zieht. „Nach dem Essen fahren wir zur Verlobungsfeier nach Trileaf, so heißt die Kolonie, kommst also mit?“, wendet er sich während der Samstagvormittags-Pause an mich.

Nach dem Mittagessen schlüpft Edi Vetter in seinen schwarzen, altmodisch geschnittenen Trachtenjanker. Zu feierlichen Anlässen und zum Gottesdienst stecken auch die liberalen Schmiedeleute in selbst geschneiderten uniformähnlichen Jacken – die konservativen Darius- und Lehrerleute verlassen ohne Janker nicht ihr Haus. Ziehen die Gmahmitglieder, Männer, Frauen und Kinder, als Marschkolonne in ihrer schwarzen Mao-Kluft aus der Kirche, sehen sie aus wie ein Krähenschwarm, dunkle Tupfer vor der glitzernden, schneebedeckten Weite rundherum. In seiner Küche trinkt Edi Vetter jetzt noch stehend einen langen schwarzen Kaffee aus dem Vollautomaten, dann starten wir im kolonieeigenen Pick-up.

Die Trileaf Gmah liegt in der Nähe von Brandon, der zweitgrößten Stadt Manitobas. „Die und die – das sind auch Hutterer –, wir erkennen uns, wir haben alle Geländewagen mit offener Ladefläche“, sagt der Prediger und zeigt durch die Frontscheibe auf vorbeihuschende Wagen, während wir über die Provincial Highway 23 nach Westen fahren, vorbei an einem Flughafen und zahlreichen, jetzt zugefrorenen Seen. Hulba, das hutterische Wort für Verlobung, habe die Täufergruppe vermutlich auf ihrer Wanderung ins Zarenreich aufgeschnappt, „es kommt vom ukrainischen hulaba“, erklärt Edi Vetter. Traditionell finden hutterische Verlobungen eine Woche vor der Hochzeit statt, und zwar in der Kolonie, aus der die Braut kommt, während in jener des Mannes, wo das Paar dann zusammenlebt, Vermählung gefeiert wird. Einen ersten Schritt bei der Hulba, erfahre ich vom Prediger, bilde das „Aufreden“: das Brautwerben durch den Vater des jungen Mannes. Sind sich die Parteien nach gegenseitigen Nachforschungen über den Leumund einig geworden, folgt das „Zomstellen“, die offizielle Verlobung. Früher sei es vor allem um den biblischen Auftrag gegangen: Seid fruchtbar und vermehret euch!, von Liebe habe man nicht gesprochen, sagt Edi. Eine Hulba, wo sich Leute aus vielen Kolonien treffen, sei eine prima Gelegenheit zum Kennenlernen. Geheiratet werde fast nur innerhalb der Leutegruppe, also Schmiede zu Schmieden und Darius- zu Dariusleuten, und natürlich: vorehelicher Sex ist verboten. „Man muss keine sexuelle Beziehung haben, um miteinander vertraut zu werden“, meint Edi Vetter. Im Gegenteil, Warten sei wichtig, man lerne sich selbst kennen dabei – und den, auf den man es abgesehen habe. „Die Weltmenschen bezahlen für Yogakurse, um Selbstbeherrschung zu lernen. Bei uns kostet das nichts!“, grinst Edi. Seiner Meinung nach sollten Ehen jedoch nicht mehr wie früher in sehr jungen Jahren geschlossen werden. „Zwischen 25 und 30 ist ein gutes Alter.“ Früher, so war es auch bei seiner eigenen, sei eine Verlobung keine große Sache gewesen: „Judith und ich trafen uns am Vormittag mit den Eltern und Geschwistern, nach einem gemeinsamen Essen war alles vorbei.“ Ich werde mich wundern, wie es heute zugehe, warnt Edi.

Das zukünftige Brautpaar Angela und Adam. Bei der Hulba, der Verlobungsfeier, die in der Kolonie der Braut stattfindet, werden mehrere Hundert Gäste verpflegt.

Bei einer Hulba strömen Menschen aus vielen Gemeinden zusammen, eine gute Gelegenheit zum Kennenlernen für junge Hutterer.

Richtig, als wir in Trileaf ankommen, ist dort der Teufel los: 300 Leute haben den großen Gemeinschaftssaal aufgeheizt, in der Küche, den unterirdischen Gängen und Hallen, wo sich die Vorratslager befinden, überall schwirrt es wie vor einem Bienenhaus. Edi Vetter setzt sich zu den Ehrengästen, vor seinem Platz wurde ein Mikrofon aufgebaut. Der Grund für Edis Hiersein ist eigentlich kein erfreulicher: Sein hiesiger Kollege, Vater meiner Wohnungsnachbarin Noemi, erlitt einen Schlaganfall, kurz darauf traf den Stellvertreter dasselbe Schicksal. Edi Vetter springt als Zeremonienleiter ein, er unterstützt den neu gewählten Prediger, einen kaum Dreißigjährigen, der jetzt neben ihm sitzt und selbstbewusst ins Mikrofon spricht. Die Zeremonie der Brautwerbung versäume ich, weil mich Mark ins Schlepptau nimmt. Der vor Energie sprühende Mittvierziger, rund und stämmig, führt mich herum, zusammen mit zwei Bekannten: Marc und Jesse, die ich bei einem Fortbildungsseminar für Deutschlehrer in der Decker Colony kennenlernte. Als „easy-going typ of guy“ stellte mich dort Edi Vetter vor, ich hörte ihm beim „Hintercallen“ mit Jesse, dem Seminarleiter, zu. Der Kurs in Decker dauerte zwei Tage, wir übernachteten bei Gemeindemitgliedern. Mich nahmen der Prediger Marc und seine Frau Dorothy bei sich auf. Dorothy ist eine Schwester von Mark hier in Trileaf. Ich erzähle das, weil familiäre Verästelungen eine wichtige Rolle in den Hutterer Gemeinden spielen. Sie sind wie die Knoten auf der Rückseite eines Teppichs, lassen Hausmachten, dynastische Verbindungen, Loyalitäten und Konflikte erahnen. Mark bildet hier für mich den ideale Guide. Er ist Gärtner, Metzger und Lehrer in Personalunion. „Wir ziehen alles selber aus Samen, Zierpflanzen sowie Salat- und Gemüsepflänzchen. Mittlerweile verkaufen wir auch an Auswärtige“, sagt er stolz und deutet bei einem Rundgang auf die jetzt leeren Hochbeete in einem Folientunnel. Ein Instrument zu spielen, das man selbst gemacht hat, sei etwas ganz anderes, erklärt Mark, als er uns in seine Tischlerwerkstatt führt. An den Wänden hängen Baupläne für Gitarren und andere Zupfinstrumente. In Regalen lagern rötliche, weiße, hell- und schwarzbraune Bretter: Ahorn, Kirsche, Walnuss, Mahagoni und Rosenholz – aus all diesen Hölzern, „den Hals aus Rosenholz“, baue er seine Instrumente, sieben oder acht seien es inzwischen, sagt Mark. Als wir anschließend in seinem Wohnzimmer auf dem Divan sitzen, greift er zuerst zu einer Gitarre, dann zu einer Mandoline und fängt zu spielen und zu singen an. Mark ist ein feuriger Typ, er reißt alle mit durch seine Begeisterung. Sein pausbäckiges Töchterlein, das vorhin auf dem Boden in einem Bilderbuch blätterte, umklammert nun mit ihren Patschfingern ebenfalls eine Gitarre und imitiert die Gesten des Vaters.

Nach dem Tafeln treten Chöre auf, es wird musiziert und es werden Anekdoten erzählt.

Den letzten Teil der Verlobung, das „Vermohnen“, bekomme ich noch mit. Das „Aufreden“ und „Zomstellen“, erzählte Mark, wo das Für und Wider einer Verbindung, charakterliche Stärken und Schwächen von Braut und Bräutigam, erörtert werden, sei heute mehr Ritual, „in Wahrheit ist alles schon ausgemacht“. Jetzt hat sich ein Kreis um Angela und Adam gebildet. Sie hat hellbraune Haare und trägt ein lilafarbenes Kleid mit Blumenmuster. Adam ist ein dunkler, untersetzter Kerl mit gepflegtem Bart. Während die Braut verlegen wegschaut, signalisiert der Bräutigam mit einem offenen Lächeln, dass ich sie beide fotografieren darf. „Du musst nit Angst haben, Angela“, sagt eine Frau aus Decker, „wir sind deine Schwestern, wir freuen uns auf dein Kommen!“ „Sei präsent Adam, bleibt im Gespräch – später werdet ihr beide verstehen, was ich meine“, mahnt ein anderer. Seltsam mutet das Gebaren eines Dritten an, er ergeht sich in Selbstanklagen, klopft sich stöhnend an die Brust und erklärt, einen lieben Menschen verletzt, Schuld auf sich geladen zu haben, was er zutiefst bereue. „Wir schließen sie aus der Gmah aus, bis sie glaubhaft ihren Willen zur Umkehr bekunden und öffentlich Abbitte leisten“, wird mir später Edi Vetter den Umgang mit Schuldiggewordenen, etwa Ehebrechern, erklären. Anschließend greifen Mark und andere zur Gitarre, es wird Musik gemacht. Während sich Helfer mit erhobenen Tabletts durch die Tischreihen zwängen, Getränke und Naschzeug herumreichen, treten Chöre auf, mit Musik und angeregten Gesprächen vergeht die Zeit bis zum Abendessen. Bei dessen Vorbereitung heimse ich Verdienste ein. Plötzlich taucht nämlich Mark mit einer weißen Schürze um den Bauch auf und lotst Jesse und mich in die Küche. Dort binden auch wir uns Schürzen um, Mark drückt jedem ein scharfes Messer in die Hand, zu dritt schneiden wir dann auf der Anrichte aus den Rippen zweier Rinder Koteletts – fünf oder sechs riesige Metallschüsseln voll. Zwischendurch stopfen wir uns ein saftiges Stück in den Mund, anschließend werden zwei Waschgänge nötig sein, um das ganze Fett von meinen Händen zu kriegen. Beim Mahl wird selbst gebrautes Bier aus großen Milchtransportkannen ausgeschenkt, das Eis für die Nachspeise schöpft man sich selbst aus einem Zehnkilo-Plastikeimer. Während erneut Chöre auftreten, Freunde der Brautleute lustige Episoden aus deren Vergangenheit zum Besten geben, verschwinden nach und nach etliche Junge. „Jetzt wird in dunklen Ecken gesündigt“, raunt mir ein Alter mit weißem Fusselbart zu – ob er es stillschweigend billigt oder verurteilt, lässt seine Miene nicht erkennen.

Hutterer wird man durch Nachahmung. So wachsen die Kleinen in den Kosmos der Gemeinschaft hinein.

Auf selbst gemachten Instrumenten zu spielen steigert die Freude, findet Mark, Lehrer in Trileaf.

Während der Heimfahrt frage ich dann Edi Vetter, wie es die Hutterer eigentlich mit der Geburtenkontrolle halten. Bis in die 1970er-Jahre bekamen ihre Frauen durchschnittlich zehn, zwölf Kinder, heute sind es vielleicht vier oder fünf, wobei Empfängnisverhütung selbstredend tabu ist. Als Antwort murmelt der Prediger etwas von ärztlichen Empfehlungen, genetischen Ursachen und der schwächeren Gesundheit der heutigen Generation. Kann sein, dass der Seelenhirte nach einem langen Tag erschöpft ist und keine Lust auf komplizierte Erörterungen hat. Kann aber auch sein, dass ich ihn in Verlegenheit brachte. Edi Vetter redet nämlich, sonst nicht seine Art, um den heißen Brei herum, was er sagt, klingt wenig überzeugend. „Morgen essen wir später, wir gehen nicht zum Gemeinschaftsfrühstück“, erklärt der Prediger, als wir, weit nach Mitternacht, in der Kolonie zurück sind. Den alten Adam müssen wir ausziehen, unser Fleisch kasteien, sonst wird es nichts mit dem Himmelreich. Zu viel Askese jedoch, findet Edi Vetter, kann schaden – daher beschließt das geistliche Oberhaupt von Crystal Spring, dass wir morgen ausschlafen.

Männer-WG

Predigerwohnung. Walk your talk

Seit wir, ich bin mitgefahren, Judith nach Greenwald brachten, wo sie einige Zeit bei der Tochter Talit bleiben wird, sind Edi Vetter und ich Strohwitwer. Seit der Nachwuchs ausgezogen ist, wohnen oft Gäste beim Predigerpaar. Teilen gehört zum Selbstverständnis der Hutterer: auch mit denen, die von außen kommen. „Weltmenschen“ oder „Englische“ werden sie genannt. „Du bist auch a Englischer, obwohl du grad so redest wie wir“, grinst Edi Vetter. Abends sitzen wir jetzt oft zusammen im Wohnzimmer. Wir reden über das Leben in Kanada, über Europa, die alte Heimat, und die Leute in Crystal Spring. „Zu viele auf einem Haufen wollen wir nicht sein, persönliche Beziehungen sind wichtig“, erklärt Edward. Weil die Kolonie auf über 200 Mitglieder angewachsen ist, ist gerade die Gründung einer Tochtergemeinde im Gang. „Was würde Jesus tun?“, heißt es über dem Eingang des Gotteshauses in Crystal Spring.

Edi Vetter und ich sitzen also in einem dieser Kunstledersessel, die hier der letzte Schrei zu sein scheinen: mit zwei sichelförmigen Holzleisten anstelle von Füßen, sodass man schaukeln kann, und groß genug, damit gleich mehrere der zahlreichen Kinder oder Enkel auf den Knien der Erwachsenen herumturnen können. Wir trinken Tee. Anschließend öffnet Edi eine Flasche Kräuterlikör und schüttet einige Tropfen in zwei fingerhutkleine Gläser. Er müsse damit haushalten, erklärte er beim ersten Glas, das wir noch am Abend meiner Ankunft gemeinsam leerten, weil die in Kärnten lebende Tochter höchstens einmal im Jahr mit Nachschub zu Besuch komme. „So ein Tröpfchen hättest du dabeihaben sollen, nicht diesen seltsamen Käse“, brummte Edi, als ich später mein Gastgeschenk auspackte, ein paar Klumpen Parmesankäse – nach biblischem Vorbild ist der Prediger ein Mann einfacher und klarer Worte. Parmigiano, den man auf die Pasta reibt, schätzt man auch in Kanada, dachte ich – doch Edi und Judith kosteten nur ein winziges Stückchen, dann verschwand der Käse. Handelt es sich nicht um eigene Produkte wie Gemüse, Fleisch, Eier, essen die Koloniemitglieder gerne Pommes frites mit reichlich Ketchup und Mayonnaise.

„Helmut, wo treibst du dich wieder herum?“, ruft Edi nach mir, wenn er einmal nicht unterwegs ist oder es nichts mit den Ratsbrüdern zu besprechen gibt.

Zum Tee knabbern Edi und ich Kekse oder ein Stück Kuchen, das wir aus der Gemeinschaftsküche mitnehmen, mit Kochen haben wir es beide nicht so. Ausgiebiges Jausen, am Vormittag, am Nachmittag, auch beim gemütlichen Zusammensitzen nach dem Abendessen, sie nennen es Lunschen, verschönert den Alltag der Hutterer. Mit Vorder- und Hintereingang nehmen ihre Wohnzimmer die ganze Hausbreite ein – vorne hinaus zur Küche und zur Kirche weisend, dem Herzen der Gemeinde. Am Hintereingang steht Edis uralter Pick-up mit angestecktem Überbrückungskabel. Ohne dieses würde jetzt in der arktischen Kälte der Motor nicht anspringen. Auf der offenen Ladefläche von Edi Vetters Wagen türmt sich immer eine Menge Zeug, Sperrmüll etwa, Werkzeugkisten oder das Plastikfass, mit dem er Wassernachschub für die Kaffeemaschine holt – in der Autowerkstatt gibt es eine Zapfsäule mit destilliertem Wasser. Jenes aus der Leitung enthält zu viele Mineralien, die die Maschine kaputt machen. Wer es nicht gewohnt ist, bekommt vom Leitungswasser Durchfall, weshalb sich in der Küche der Predigerwohnung neben dem Waschbecken eine Filteranlage befindet: ein weißer Plastikkasten, an dem Lichter aufleuchten, sobald man am Wasserhahn dreht, gleichzeitig sagt eine Computerstimme „Kangen Water“. Hinter Edis Pick-up mit der Zufahrtsstraße hört die Siedlung auf, dann gibt es nur mehr Felder und Wald. Auf dem Terrassengeländer am Hintereingang hängt ein Vogelhäuschen. Vom Küchentisch aus kann man beobachten, wie dort Spatzen und Blauhäher, in Kanada weit verbreitete Rabenvögel mit himmelblauen, schwarz gebänderten Flügeln, ihr Futter holen. Sind sie nicht am Futterhäuschen, ducken sich die Spatzen in Geschwadern auf den turmhohen Getreidesilos am Rand der Siedlung, wo für sie während der Erntezeit massenhaft Körner abfallen. Jetzt gibt es dort nichts zu holen, weshalb sie mit hängenden Köpfen auf den Gesimsen hocken. Edward streut den Spatzen Brotreste hin, die Blauhäher lockt er mit Fettschwarten an, die er mit dem Taschenmesser, das er immer dabeihat, von einem zerlegten Schwein oder Rind im Schlachthaus abschneidet.

Fernsehen auf Hutterisch. Vögelbeobachten vor dem Wohnzimmerfenster, Herumzappen ist nicht vorgesehen.

Am Futterhäuschen laufe sein Fernsehprogramm, erklärt Edi Vetter. Richtiges Fernsehen gibt es bei den Hutterern natürlich nicht. Zusammen beobachten der Hausherr und ich das Kommen und Gehen am Vogelhäuschen. Lange still herumzusitzen ist allerdings nicht Edis Sache. Er ist gern unter Leuten. Die Predigerwohnung ist die Schaltzentrale der Gmah, wo sich täglich nach dem Frühstück der „Rat“ trifft. „Hey Helmut, wo versteckst du dich?“, ruft Edi zu mir in den oberen Stock herauf, wenn er gerade nichts zu organisieren und Lust zum Plaudern hat. Bei ihm seien die Schiebegardinen im Wohnzimmer immer geöffnet, „nicht zugezogen, wie bei denen da“, meint er mit einer Kopfbewegung in Richtung eines verdunkelten Nachbarhauses. „Schau mal hier“, sagt Edi Vetter, als er mir ein Bild zeigt, auf dem man ihn und Judith anlässlich der Verleihung einer Ehrenmedaille für Wohltätigkeit durch den Premierminister von Kanada sieht: Während er selbst höchst zufrieden wirkt, senkt Judith, dabei ihren Mund verziehend, den Kopf – die Situation ist ihr sichtlich unangenehm.

„So ist Judith – eine fleißige Biene –, sie mag jedoch nicht in der ersten Reihe stehen“, sagt Edi Vetter. Ihm, dem Prediger, dessen Vater bereits Prediger war und das Amt eines Ältesten ausübte, bei den Hutterern so etwas wie ein Bischof, macht das Rampenlicht nichts aus. Vielleicht, er lässt es sich jedoch nicht anmerken, mag er es auch. In seinen ausgelatschten Turnschuhen, auf der Hose mitunter ein Fleck, den Judith eilig entfernt, bevor er das Haus verlässt, erweckt Edi Vetter jedoch nicht den Eindruck, als suche er Aufmerksamkeit. „‚Walk the talk – tu, was du sagst‘, heißt es bei uns“, so begründet Edi seine Haltung. Das Christsein beweise sich nicht in schönen Reden, sondern durch Taten, dabei müsse man sein Gesicht zeigen, basta. „Gib zu: Deine Frau ist froh, zur Abwechslung mal nicht auf dich schauen zu müssen“, stichelt der Prediger, als wir uns am Abend wieder gemeinsam ein Likörchen gönnen, dazu grinst er von einem Ohr bis zum andern. Alkohol, in Maßen, ist bei den Hutterern nicht verpönt – schließlich hat Jesus Wasser in Wein verwandelt, von Tabak hingegen ist in der Bibel keine Rede. Klarer Fall, dass er verboten ist.

Noggilan, also Kartoffelknödel, sind ein Mitbringsel aus der Tiroler oder Kärtner Heimat. Aber auch Osteuropa und Russland haben in der Küche der Hutterer ihre Spuren hinterlassen.

Unsere Männer-WG funktioniert also ziemlich gut, was vielleicht auch daran liegt, dass wir in der Gemeinschaftsküche verköstigt werden. Zum Lunschen gehen wir − will heißen: fahren wir − hinüber zum Männertreff im „Shop“. Im Stockwerk über einer kolonieeigenen Metallverarbeitungsfirma, wo auch die Büros und Werkstätten sind, gibt es eine Selbstbedienungsbar mit einer Popcornmaschine sowie Kaffee und Tee in Kannen auf Warmhalteplatten, nebenan eine Fitnesshalle mit Billardtisch – das ist der Shop. Edi Vetter führt mich dort ein. Nach der halbstündigen Pause kommt eine junge Frau und reinigt das benutzte Geschirr. Während Judiths Abwesenheit vergessen Edi und ich manchmal, die Sliders zu benutzen, wenn wir von draußen kommen und in Schuhen schnell die Wohnung durchqueren – die ovalen Häkelflecken warten in jeder Huttererwohnung hinter der Eingangstür auf Verwendung. Am Eingang liegen auch gehäkelte Fußmatten, auf denen man die Schuhe abstreift. Im Winter sind die Matten oft mit geschmolzenem Schnee vollgesogen, der an den Sohlen kleben blieb, sodass man sich beim Schuheausziehen nasse Füße holt, was jedoch niemanden zu stören scheint. In den Wohnungen laufen hier alle auf Socken herum. Obwohl ich von daheim extra Hausschuhe mitnahm, mache ich es bald wie die anderen, von unten beheizt, ist der Wohnungsboden angenehm warm.