15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Lau-Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Olzog Edition

- Sprache: Deutsch

Das Attentat vom 20. Juli 1944 ist ein einschneidendes Ereignis in der deutschen Geschichte, das bis heute nachwirkt. Über die Tat von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der sein Leben opferte, um Deutschland von Hitler zu befreien, wird bis heute gestritten und in jüngerer Zeit sogar wieder mehr. Sein Enkel Karl Graf Stauffenberg, der sich als Liberaler in der Politik und gegen Extremismus jeglicher Couleur engagiert, erklärt, welche Bedeutung die Tat seines Großvaters für seine eigenen Überzeugungen und für sein eigenes Handeln heute hat. Stauffenberg berichtet darüber, wie in der Familie über seinen Großvater und das Attentat geredet wurde und wie sie in den Jahrzehnten seit dem Kriegsende damit umging. Vor allem zeige die Tat seines Großvaters, dass nichts wichtiger ist als der Wert der Freiheit – Grundprinzip eines liberalen Weltbildes. Der Enkel erklärt in Interviewform, wie er sich eine moderne liberale Gesellschaft vorstellt, und gibt Einblicke in seine politischen Überzeugungen, vor allem zu den für ihn persönlich wichtigsten Themen wie den Rechtsstaat, die Bildungs- oder Klimapolitik. Seine politischen Präferenzen sind auch durch persönliche Erfahrungen geprägt. So wurde er als Jugendlicher von zwei Männern vergewaltigt und leidet dadurch an Depressionen – das Thema beschäftigt ihn seitdem stark. Die Fragen stellt der Journalist Armin Fuhrer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 209

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

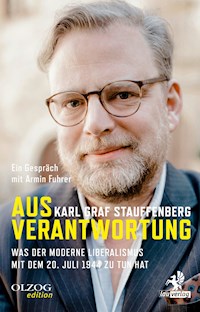

KARL GRAF STAUFFENBERG

AUS VERANTWORTUNG

WAS DER MODERNE LIBERALISMUS MIT DEM 20. JULI 1944 ZU TUN HAT

Ein Gespräch mit Armin Fuhrer

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN 978-3-95768-211-6

eISBN 978-3-95768-212-3

© 2020 Lau-Verlag & Handel KG, Reinbek

Internet: www.lau-verlag.de

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlagentwurf: pl, Lau-Verlag, Reinbek

Umschlagabbildung: © Kristin Kehr

Satz und Layout: pl, Lau-Verlag, Reinbek

Inhalt

Einleitung

Teil 1Erbe und Verpflichtung

Es gibt ein Recht, nicht zu glauben

»Du lebst ja noch«

Leben als Politikerkind

Kein Personenkult um Stauffenberg

»Auf einmal Verräterkind«

»Dem Himmler haben wir es gezeigt«

Stolz und Unbehagen

Politische Nähe: Julius Leber, der Sozialdemokrat

»Stauffenberg war nicht gewissenlos«

Teil 2Gegenwart, Zukunft, Verantwortung

Der Weg in die Politik

Freiheit – das höchste Gut des Menschen

Das Erfolgsmodell von Grünen und AfD: Gefühle statt Fakten vermitteln

Linke und rechte Populisten haben keine Lösungen

Deutschland, ein gespaltenes Land – »Mittendrin, statt extrem daneben«

Freiheit – ein Wert an sich

Einsatz für den Klimaschutz ist Ausdruck eines liberalen Denkens

Die Jagd ist gelebter Naturschutz

Die Politik vernachlässigt die Menschen auf dem Land

Eine falsch verstandene Auffassung von Bildungsgerechtigkeit

Unsere moralische Verpflichtung, anderen zu helfen

Der Name Stauffenberg ist eine Verpflichtung

Einleitung

Geschichte wiederholt sich nicht, aber man kann aus ihr lernen. Der Spruch mag ein wenig abgedroschen klingen – aber gerade in Zeiten wie den unseren, in denen sich Extremisten von der rechten und von der linken Seite des politischen Spektrums aufmachen, unsere Demokratie zu beschädigen oder gar zu beseitigen, ist es gut, ihn stets im Hinterkopf zu haben. Die Demokratie in Deutschland wird von vielen, von sehr vielen Menschen heute als völlig normal, als Naturzustand angesehen. Sie sei da so wie die Luft zum Atmen, glauben sie. Richtig daran ist aber nur, dass sie wichtig ist wie die Luft zum Atmen. Denn ein Blick gerade in die Geschichte unseres Landes zeigt, wie labil ein demokratisches Gebilde ist. So wie Demokratie der tägliche Kampf unterschiedlicher Interessengruppen um die beste Lösung und einen fairen Ausgleich ist, so muss die Demokratie selbst stets gegen ihre Feinde verteidigt werden. Die Demokratie der Weimarer Republik konnte von Adolf Hitler und den Nationalsozialisten nicht beseitigt werden, weil sie so stark waren – sondern sie ging unter, weil die Demokraten in den Jahren 1930 bis Anfang 1933 so schwach waren. Und weil viele Menschen zu lange schlicht desinteressiert an ihrem Schicksal waren, weil sie nicht begriffen, dass das Schicksal der Demokratie ihr eigenes war. Ein Blick in die Gegenwart zeigt, dass dieses Desinteresse auch heute wieder oder noch immer viel zu weit verbreitet ist.

Der Einsatz für die Demokratie, für die Verfassung und den Rechtsstaat ist ein ureigenes liberales Anliegen. Moderner Liberalismus stellt sich gegen jeden Versuch von Menschen und gesellschaftlichen Gruppen, andere Menschen und Gruppen zu dominieren und eine nicht demokratisch legitimierte Herrschaft über sie auszuüben. Es mag nur auf den ersten Blick überraschen, dass für dieses urliberale Prinzip des Handelns aus Verantwortung für sich selbst und für das Gemeinwesen gerade auch ein Mann steht, der in die deutsche Geschichte eingegangen ist als derjenige, der Adolf Hitler beseitigen wollte: Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Als Offizier der Wehrmacht, als Adliger und als gläubiger Katholik gilt Stauffenberg heute den einen als traditionsbewusster und konservativer Mensch, der sich aus Gewissensgründen gegen Hitler auflehnte und dafür mit seinem Leben büßte. Andere dagegen sehen in ihm einen Reaktionär und Nationalisten, gar einen Judenhasser, der dem Schicksal der Menschen im Krieg, dem millionenfachen Tod und dem Verbrechen der Nationalsozialisten an Juden und anderen Gruppen gleichgültig gegenüberstand. Einen Mann, der nur daran interessiert war, dass Deutschland als Großmacht erhalten bleiben würde. Dass diese zweite Sichtweise falsch ist, darum soll es in diesem Buch unter anderem gehen. Und ebenso, dass sich aus der mutigen Tat Stauffenbergs heute der liberale Grundsatz des selbstbestimmten und verantwortlichen Handelns herleiten lässt.

Diese Sichtweise speist sich nicht aus der Tatsache, dass sich in diesem Buch mit Karl Schenk Graf von Stauffenberg ein Enkel des Attentäters äußert. Sondern sie entstammt der Auffassung, dass gelebter Liberalismus Handeln aus Verantwortung bedeutet – und zwar für sich selbst als auch für die Gemeinschaft, in der man lebt. Und genau diesem Anspruch ist der Mann, der den brutalen Diktator Adolf Hitler töten wollte, damit viele andere Menschen in Deutschland und anderswo leben konnten, gefolgt. So analysieren wir in Interview- und Diskussionsform die ideellen Gründe, die zum Attentat führten, geben aber vor allem auch einen Einblick, wie die Familie Stauffenberg die Jahrzehnte nach dem 20. Juli 1944 damit umgegangen ist, dass aus ihrer Mitte der Mann stammte, der – wenn auch vergeblich – versuchte, Deutschland und die Welt von Hitler zu befreien. Damit geht die Enkelgeneration einen Schritt weiter als die Generation der Stauffenberg-Kinder, die sich ganz bewusst dieser Aufgabe versagt haben. Dem Leser eröffnen sich neue und spannende Einblicke in ein besonderes Kapitel des Themas »Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit«.

Dieses Buch erschöpft sich aber nicht in der Rückschau – es geht weit darüber hinaus. Es legt dar, wie ein Nachfahre des Attentäters aus dem Potenzial schöpft, das diese historische Tat uns heute zu geben vermag. Er stammt aus einer konservativen Familie, in der zwei Männer gewichtige Rollen in der CSU und in der deutschen Politik spielten, der Enkel selbst ist ein überzeugter Liberaler. Sein Weltbild beruht auf der Bedeutung des Individuums, das Träger von Rechten, aber auch Verpflichtungen ist. Daraus leiten sich seine politischen Grundsätze ab – und sein Kampf gegen jegliche Art von Extremismus. Bürgerrechte, die Freiheit des Einzelnen in der Solidargemeinschaft, Bildung als Ausdruck individueller Freiheit und der Erhalt unserer Lebensgrundlagen durch den Schutz von Klima und Umwelt als Ausdruck und als Folge liberaler, weltoffener, nicht ideologisch fixierter Politik bilden grundlegende Themen dieses Buches. Es entsteht auf diese Weise keine abgerundete Sicht auf den Liberalismus im 21. Jahrhundert – das war weder das Ziel des Buches noch wäre es in diesem Rahmen überhaupt möglich gewesen. Das Buch soll zum Nachdenken anregen, was in unserer Gesellschaft vielleicht schiefläuft, und es soll Denkanstöße – nicht fertige Lösungen – bieten, wie man es besser machen könnte. Und es ist als Aufruf, die Demokratie zu verteidigen, zu verstehen an die noch immer große und breite Mehrheit der Menschen, die wissen, dass die Demokratie bei all ihren Schwächen nicht nur das beste, sondern überhaupt das einzige System ist, in dem die Einzelnen und die Gesellschaft zu einem fairen Ausgleich ihrer Interessen kommen.

Ausgangspunkt des Buches sind die Ereignisse des 20. Juli 1944, als Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg im Führerhauptquartier im ostpreußischen Rastenburg, der sogenannten Wolfsschanze, während einer Lagebesprechung von Offizieren mit Hitler eine Bombe explodieren ließ, die er zuvor unter dem Kartentisch deponiert hatte. Hitler erlitt nur leichte Verletzungen. Der Plan, mithilfe der »Operation Walküre« die Macht an den wichtigsten Schaltstellen zu übernehmen, schlug im Laufe des Abends fehl. Noch in der Nacht zum 21. Juli wurden Stauffenberg und vier weitere Verschwörer im Hof des Berliner Bendlerblocks hingerichtet. In den folgenden Monaten gerieten Hunderte tatsächliche und vermeintliche Verschwörer aus dem nahen und weiteren Umfeld Stauffenbergs in die Fänge von Heinrich Himmlers SS. Insgesamt wurden etwa 200 Personen hingerichtet. Sie entstammten nicht nur dem militärischen Widerstand, sondern auch anderen Gruppierungen wie dem Kreisauer Kreis. Das zeigt, dass es verkürzt ist, sich ausschließlich auf die Person Stauffenbergs zu konzentrieren, wie dies heute häufig geschieht. Der 20. Juli verband ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppierungen im Widerstand gegen Hitler und das NS-Regime. Das war ein Zeichen seiner Stärke und sollte heute Vorbild im Kampf gegen Extremisten sein.

Wir leben heute zum Glück in einer Zeit, in der wir nicht in einem Regime der Unterdrückung leben müssen und in dem sich nicht Menschen ohne Rücksichtnahme auf ihr eigenes Leben und Wohlbefinden gegen dieses Regime auflehnen müssen. Ein Blick in die deutsche Geschichte, aber auch in die Gegenwart vieler anderer Länder auf der Welt reicht aus, um zu verstehen, dass dieser Zustand nicht naturgegeben ist. Dieses Buch soll einen Beitrag dazu leisten, die demokratische Mehrheit wachzurütteln, damit auch die nächste Generation noch in Frieden und Freiheit leben kann.

Irmelshausen und Berlin, September 2019

Karl Graf StauffenbergArmin Fuhrer

TEIL 1

Erbe und Verpflichtung

Es gibt ein Recht, nicht zu glauben

Graf Stauffenberg, Sie kommen aus einer sehr traditionsreichen Familie. Interessieren Sie sich für diese Familiengeschichte?

Nicht mehr als andere. Allerdings wurde ich in diese Familie hineingeboren, sodass ich natürlich das ein oder andere mitbekommen habe, ob ich nun wollte oder nicht. Außerdem werde ich ja bis heute auf diese Familie und deren Protagonisten angesprochen.

Ihre Vorfahren stammen aus der Gegend südlich des Neckar und beiderseits der oberen Donau in Schwaben. Im 13. Jahrhundert wurden die Stauffenbergs in das Amt des Schenken und Truchseß am Hofe der Grafen von Zollern ernannt. Das war ein prestigeträchtiges Amt, mit dem die Verwaltung der Weinberge und -keller sowie die Aufsicht über die Tafel verbunden war. Noch heute findet sich der Titel Schenk ja im Namen der Familie. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts war Schenk sogar der Hauptname, Stauffenberg bezeichnete nur den Ort der Herkunft. Bis heute allerdings gibt es in der Familie auch die Vorstellung einer Verbindung zu den Staufferkaisern. Kaiser Leopold I. erhob 1698 einen Zweig der Familie in den Freiherrenstand, Leopold II. einen anderen 1791 in den Reichsgrafenstand. Aus der Freiherren-Linie stammt der Ahn der Brüder Stauffenberg. Im 17. und 18. Jahrhundert erwarb die Familie eine Reihe von Schlössern.

In unserer Familie gab es im 17. und 18. Jahrhundert Domherren von Bamberg, Würzburg und Augsburg. Interessant ist aber besonders, wie wir zu unserem erblichen Grafentitel kamen. Unter König Ludwig II. von Bayern gab es einen Präsidenten der Kammer der Reichsräte aus meiner Familie; die beiden mochten sich nicht. Aber dieser Stauffenberg ist der Grund, warum eine Linie der Stauffenbergs Grafen geworden sind. Irgendwann musste der Kammerpräsident belobigt werden, weil er so viel für den bayerischen Staat getan hatte. Der eine, nämlich mein Vorfahr, versuchte, das Geld zusammenzuhalten, der andere, Ludwig II., schaufelte es mit beiden Händen hinaus. Ludwig fragte Stauffenberg, worüber er sich denn zu seiner Belobigung besonders freuen würde. Stauffenberg antwortete daraufhin: »Majestät, alles, nur keinen bayerischen Grafen.« Darauf ernannte Ludwig ihn zum bayerischen Grafen. Ob diese Geschichte so stimmt, weiß ich nicht, aber es ist eine sehr schöne Sage.

Ein anderer Stauffenberg hat in der Geschichte Bayerns für ein positives Ausrufezeichen gesorgt. Er setzte sich nämlich zweimal, 1867 und 1870, für die Abschaffung der Todesstrafe ein. Das war für ihn eine »reine Frage der Menschlichkeit«, aber damit war er seiner Zeit voraus. Der Vater der Brüder Stauffenberg, also Ihr Urgroßvater, wurde schließlich 1899 württembergischer Kammerherr und Stallmeister und 1908 Oberhofmarschall.

Das führte dazu, dass mein Großvater und seine Brüder im Stuttgarter Schloss aufwuchsen – was sie sehr geprägt hat.

Der Historiker Peter Hoffmann, der die wohl fundierteste Biografie über Claus Schenk Graf von Stauffenberg geschrieben hat, weiß zu berichten, dass sich der württembergische Hof der begrenzten Bedeutung des Königreiches bewusst war; ebenso habe man die Monarchie nicht als etwas empfunden, das unveränderbar ist. Und schon damals wurde sie ohnedies durch den Landtag, die Regierung, Gesetze und politische und militärische Verpflichtungen begrenzt. König Wilhelm II. sei ein volkstümlicher Monarch gewesen. Zum fünfundzwanzigjährigem Dienstjubiläum schrieb das »Organ der Sozialdemokraten Württembergs«: »Das Verhältnis zwischen König und Volk ist in Württemberg ein ungetrübtes. {…} Nehmen wir alles in allem, so will es uns scheinen, daß unter den gegebenen Verhältnissen gar nichts geändert würde, wenn morgen in Württemberg an die Stelle der Monarchie die Republik treten würde. Kein zweiter Anwärter würde, wenn alle Bürger und Bürgerinnen des Staates zu entscheiden hätten, mehr Aussicht haben, an die Spitze des Staates gestellt zu werden, als der jetzige König.« Eine erstaunliche Einschätzung für ein SPD-Blatt, oder?

In der Tat. Sie zeigt, dass der König zwar kein Demokrat, sondern eben ein König war – aber selbst bei den Demokraten, und dort sogar auf der ganz linken Seite, sehr beliebt war. Das muss man im Kopf haben, wenn es heißt, mein Großvater sei beim König in einem Schloss aufgewachsen und dass ihn manche deswegen heute automatisch ablehnen, weil so einer ja doch gar kein Demokrat gewesen sein könne. Das war kein Herrscher, der das Volk unterdrückte, sondern er war beliebt. Er ging übrigens jeden Tag mit seinen Hunden spazieren und grüßte jeden Untertan freundlich, dem er begegnete. Mein Urgroßvater blieb ihm ja auch nach seinem Sturz während der Novemberrevolution 1918 treu.

Durch eine Heirat verband sich Ihre Familie dann mit den von Üxküll-Gyllenband. Über diese Verbindung sind Sie mit August Neidhart von Gneisenau, dem ehemaligen Generalstabschef des preußischen Feldmarschalls Fürst Blücher von Wahlstatt verwandt. Aber machen wir mal einen Sprung – zu Ihnen.

Ich wurde 1970 in München geboren, als drittes Kind. Zwölf Jahre später kam noch mal eine kleine Schwester hinterher. Die ersten Jahre meines Lebens habe ich dann in Oberbayern verbracht, erst in Großinzemoos, dann in Beuerberg, etwa 50 Kilometer südlich von München – alles sehr bayerisch. Beuerberg ist ein klassisches Voralpenidyll. Meine Eltern kauften dort ein altes Gasthaus, das direkt gegenüber der Kirche lag. Früher waren die Kirchgänger nach der Messe ins Gasthaus gegangen. Als es das nicht mehr gab, kamen viele einfach zu uns zum Frühschoppen. Der alte Besitzer hatte es verkaufen müssen, weil damals Vorschriften zur Hygiene aufkamen, den notwendigen Umbau konnte er sich aber nicht leisten. Das war ein ziemlich großes Haus mitten im Dorf. Bis zum 13. Lebensjahr habe ich dort meine Kindheit und Jugend verbracht. Dann bin ich auf ein Internat ins Sauerland, nach Fredeburg gekommen. In der Zeit, als ich im Internat war, zogen meine Eltern, das war 1984, nach Kirchlauter …

… wo sie im Schloss Kirchlauter wohnten …

Ja. Ich selbst verließ 1988 nach der zehnten Klasse das Internat wieder und bin in Kirchlauter zur Schule gegangen. Meine Schulzeit ist kein Ruhmesblatt, da lege ich gerne den Mantel des Schweigens drüber.

Weil Sie nicht sehr gut in der Schule waren?

Ja, das muss man wohl so sagen.

Hat Sie das Leben auf dem Land geprägt?

Klar. Als Kind war das toll. Jeden Tag nach der Schule wurde der Fußball geholt und los ging es. Ich lebte total frei und ich konnte eigentlich tun, was ich wollte. Eine schöne Zeit. Aber dann wurde ich älter und das Landleben eben sehr langweilig. Eine Disco, heute würde man das Club nennen, gab es nicht. Das Leben war nun eine Farce, es fehlte eigentlich alles, was ich als Heranwachsender so brauchte. Das Internat, in das ich dann kam, war auch sehr ländlich. Jeder, der sich das Sauerland einmal angeschaut hat, weiß, wovon ich rede. Man könnte meinen, dass direkt dahinter das Ende der Welt liegt – das meine ich nicht böse, aber als Jugendlicher habe ich das so empfunden. Das Leben im Internat war auch ziemlich streng, es gab relativ wenig Freiheit.

Wie sah es mit Ihrer Familie aus?

Berthold ist der älteste Sohn meines Großvaters, er war Soldat und Offizier bis zum General. Der Zweitälteste ist Heimeran, er ist bis heute Unternehmer. Dann kommt mein Vater, Franz Ludwig Schenk Graf von Stauffenberg, der 1938 geboren wurde. Er ist Jurist, hat zunächst bei Krauss-Maffei gearbeitet, war dann von 1972 bis 1984 Mitglied des Deutschen Bundestages und von 1984 bis 1992 des Europäischen Parlaments. Anschließend ging er zur Bodenverwertungs und -verwaltungs GmbH (BVVG), wo er für die Privatisierung der Wälder in den neuen Bundesländern verantwortlich war. Er quittierte aber seinen Dienst, als damals Oskar Lafontaine Bundesfinanzminister – und damit sein oberster Dienstherr – wurde. Unter dessen Maßgaben wollte er partout nicht arbeiten. Die drei Brüder hatten eine Schwester namens Valerie, die aber im Alter von 25 Jahren verstarb. Und schließlich Konstanze, die erst nach dem Tod ihres Vaters geboren wurde. Sie hat 2009 das Buch über ihre Mutter geschrieben, welches vielen erst die Augen öffnete, wer diese Frau eigentlich war. Meine Familie hat sich dann per Heirat mit den Guttenbergs durch meine Eltern verbunden, was dazu führt, dass der frühere Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg mein Cousin ist.

Hat Religion eine Rolle gespielt und spielt sie heute noch eine Rolle in Ihrem Leben?

Als Bayer und als Sohn meiner Eltern bin ich katholisch, ja, das hat eine Rolle gespielt. Meine Eltern sind beide überzeugte und gläubige Christen und so wurden wir vier Kinder sehr katholisch erzogen. Meine Geschwister hatten überhaupt kein Problem damit. Bei mir allerdings war und ist das anders. Wenn es um den Glauben geht, steht mir einfach mein freier Geist im Weg. Es wäre sicher manchmal schöner, dies alles so glauben zu können, wie es die katholische Kirche lehrt, aber ich tue mich einfach wahnsinnig schwer mit dem Glauben. Ich weiß, dass Glaube manches leichter macht. Er gibt einem Zuversicht, und wenn man nicht glaubt, fehlt einem manchmal diese Zuversicht. Ich kann, wenn es mir gerade mal richtig mies geht, eben nicht einfach sagen: Ach, der liebe Gott wird’s schon richten.

War das immer so oder hatten Sie als Kind eine Art naiven kindlichen Glauben an Gott?

Nein, ich kann mich an keine Phase erinnern, wo ich das, was die katholische Kirche erzählt, irgendwie als bare Münze genommen habe. Es gab sicher auch ganz pragmatische Gründe für meine Skepsis – ich musste jeden Sonntag um 9 Uhr zur Kirche, weil meine Eltern das wollten. Und natürlich hatte ich keine Lust dazu, so früh aufzustehen. Das war aber Pflicht. Ich bin heute allerdings ganz froh, dass es Pflicht war, denn dadurch kann mir niemand nachsagen, ich hätte mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Es ist aber tatsächlich so, dass ich diesen naiven Glauben manchmal wirklich gerne hätte. Diese Gewissheit zu haben, es gibt da noch eine Instanz über mir, der ich vertrauen kann, dass alles gut wird, hat sicher Vorteile, das habe ich als Kind schon irgendwie gespürt. Diese Gewissheit habe ich aber spätestens seit meinem 13. oder 14. Lebensjahr verloren.

Das passt vielleicht auch nicht so richtig zu einem aufgeklärten Liberalen?

Mein liberaler Grundsatz ist, dass ich jedem die Freiheit zugestehe, zu glauben, was er möchte. Egal ob Katholik, Protestant, Jude, Muslim oder eine andere Glaubensrichtung. Ich würde mir niemals anmaßen zu behaupten, Glaube ist Blödsinn und Opium fürs Volk. Ich nehme jeden ernst, der glaubt, und es ist dabei auch egal, was er glaubt. Aber ebenso nehme ich auch jeden Agnostiker ernst. Es gibt ein Recht, zu glauben, aber es gibt auch ein Recht, nicht zu glauben. Es entspricht den Grundsätzen des Liberalismus, dass eine Gesellschaft, die auf einer Zwangsreligiösität aufgebaut ist, nicht funktionieren kann, denn es handelt sich dann immer um eine Form der Unterdrückung.

Mussten Sie sich die Freiheit von der Religion zu Hause erkämpfen oder haben Ihre Eltern das immer akzeptiert?

Für meine Mutter war das nicht so einfach. Mein Vater hat das sehr schnell akzeptiert. Er hatte aber eine Bitte: Ich sollte mich weiterhin mit dem Thema Glauben und Religion auseinandersetzen, es nicht einfach aufgeben und nie wieder darüber nachdenken. Dafür bin ich ihm dankbar. Ich gehe sogar heute noch manchmal mit meinen Eltern zusammen in die Kirche. Das mache ich gerne und ich versuche jedes Mal, etwas davon mitzunehmen. Immerhin hat unsere Gesellschaft ja auch aus dem christlichen Glauben ihre Art zu leben und zu denken adaptiert. Und vieles aus dem liberalen Denken hat seine Wurzeln im christlichen Glauben. Besser als mit dem christlichen Grundsatz »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« kann man Liberalismus eigentlich gar nicht ausdrücken.

War das Internat, auf dem Sie waren, auch katholisch?

Nein, das war privat geführt. Es war auch kein Internat im eigentlichen Sinne, es war mehr eine Art Wohnheim. Dort gab es vom Sonderschüler – heute heißt das Förderschüler – bis zum Gymnasiasten alles. Es wurde sehr darauf geachtet, dass die katholischen Schüler in die katholische Kirche, die evangelischen in die evangelische gingen, und wer nicht getauft war, konnte sich die Kirche aussuchen. Ansonsten war das eine ziemlich strenge Einrichtung, man hatte so gut wie keine Zeit für sich selbst. Es gab viel Sport, viel Werken, Lesen und andere gemeinsame Aktivitäten.

Hat Ihnen diese Zeit gutgetan?

Jein. Der straffe Zeitplan hat mir gutgetan, ganz bestimmt. Diesem Korsett konnte man sich gar nicht entziehen. Bis zu einem gewissen Grad war der Zwang gut. Ich bin leider nach der zehnten Klasse abgegangen, vielleicht hätte ich bis zum Abschluss dort bleiben sollen. Aber ich hatte nach diesen drei Jahren in diesem Korsett einfach ein zu großes Verlangen nach Freiheit. Ich wollte mich nicht mehr in dieses Korsett spannen lassen. Zugleich war ich auch der Meinung, dass das Leben in meiner Familie zu Hause ebenfalls ein solches Korsett war. Ich habe mir, als ich wieder zu Hause bei meinen Eltern wohnte, viele Freiheiten genommen – zu viele Freiheiten, das habe ich gelernt, können aber auch ein Problem sein, das kann auch in die Hose gehen.

Die Schule konnte Sie nicht begeistern. Gab es trotzdem Fächer, die Sie mochten?

Geschichte und Sozialkunde fand ich immer spannend. Das bedeutet aber nicht, dass ich darin immer gut war, das war sehr abhängig vom Lehrer. Ich konnte immer gut historische Zusammenhänge erkennen, war aber nie gut im Lernen von Zahlen und Daten. Und ich war immer sehr sportlich, ebenso mochte ich Musik. Klassische Lernfächer wie Latein und Mathematik waren nicht so mein Ding. An Latein fand ich nur gut, dass dort immer viel Geschichte dabei war.

Mit 18 zogen Sie dann zurück zu Ihren Eltern nach Kirchlauter. Jetzt lebten Sie in einem Schloss. Schloss Kirchlauter kann immerhin schon auf eine jahrhundertelange Tradition zurückblicken. Es ist ein ehemaliger Besitz der Familie Guttenberg. Fürstbischof Johann Gottfried von Guttenberg ließ den Bau mit zwei dreigeschossigen Flügeln ab 1689 errichten. Auffallend ist vor allem der Festsaal im ersten Obergeschoss des Südflügels mit vielen Ölporträts und einer reichen Stuckdekoration, die wohl um 1730 entstand. Das Schloss umgibt ein gemauerter Wassergraben – es wird auch Guttenberg’sches Wasserschloss genannt – sowie ein kleiner Park mit barocken Gartenfiguen. Ihre Familie ist aber erst seit einigen Jahrzehnten im Besitz dieses Anwesens, oder?

Das stimmt. Die Freiherren von Guttenberg wohnten hier von 1502 bis 1984. Meine Mutter, die ja eine geborene Freiin von und zu Guttenberg ist, fiel dieses Anwesen durch Adoption zu als sie schon längst verheiratet war und schon Kinder hatte. Ihre entfernte Tante und ihre Brüder hatten keinen Nachwuchs. Sie wollte, dass das familiäre und kulturelle Erbe weiterlebt.

Wie war das so als Jugendlicher, in einem Schloss zu leben? Die meisten Menschen können sich das wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen.

Ehrlich gesagt: Mir geht es so, dass ich es mir andersherum kaum vorstellen kann. Das ist genau wie die Frage, wie das eigentlich als Enkel eines so berühmten Großvaters ist. Ich bin da als Kind einfach reingewachsen. Meine Mutter kommt aus Guttenberg, das ist ein viel größeres Schloss als Kirchlauter. Als Kind war ich dort jede Sommerferien. Es mag komisch für andere klingen, aber für mich war das immer völlig normal, auf einem Schloss zu leben. Ich selbst fand es damals viel besser, wenn ich Bekannte in München besucht habe, die in einer schicken Wohnung mitten im Zentrum lebten. Da dachte ich jedes Mal, wie toll es wäre, so zu wohnen. In einem Schloss aufgewachsen zu sein und zu leben – ich bewohne ja auch ein eigenes – ist für mich weder ein Statussysmbol noch ein Privileg. Wenn man schon als Kind ständig in solchen Häusern ein- und ausgeht, ist das nichts Tolles, aber auch nichts Verwerfliches.

Sie bewohnen selbst Schoss Irmelshausen im unterfränkischen Kreis Rhön-Grabfeld. Das ist ein hübsches kleines Schloss, dessen Ursprünge auf das 11. Jahrhundert zurückgehen und das gerne mal als Filmkulisse genutzt wird. Seit Ende des 14. Jahrhunderts ist es im Besitz der Familie von Bibra, die auch heute die eine Hälfte bewohnt – die andere Hälfte gehört den Stauffenbergs. Da das Schloss fast durchgängig genutzt wurde, war es auch niemals dem Verfall preisgegeben. Der ehemalige Rittersaal ist jetzt Ihr Wohnzimmer …

Das klingt alles sehr romantisch, aber ich kann versichern, es ist viel Last und Frust, für so ein Haus sorgen zu müssen. So verpflichtet Adel eben.

Wie kam die eine Hälfte in Ihren Besitz?