Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

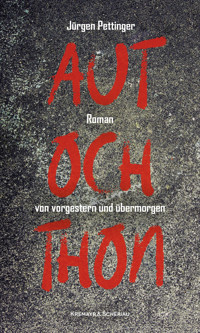

- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

In einer nicht allzu fernen Zukunft hat eine rechtsnationale Partei die absolute Macht übernommen. Ein drakonisches Remigrationsgesetz zwingt Menschen mit Migrationshintergrund zur Flucht und spaltet die Gesellschaft. Doch mutiger Widerstand formiert sich: Die alleinerziehende Mutter Natascha, der Street Artist Malik und das gut situierte Akademikerpaar Florian und Klaus kämpfen aus dem Untergrund gegen die Verfolgung und für eine gerechte Zukunft. Werden sie es schaffen, der Ausgrenzung etwas entgegenzusetzen? Inspiriert von Hugo Bettauers Klassiker Die Stadt ohne Juden (1922) zieht Autochthon Parallelen zwischen den politischen Entwicklungen der Vergangenheit und der Gegenwart. Mit einer Mischung aus Ernsthaftigkeit und Ironie wirft Jürgen Pettinger einen scharfsinnigen Blick auf die Gefahren von Nationalismus und politischer Intoleranz, indem er bewusst mit Klischees spielt und vor einer Wiederholung dunkler Geschichte warnt. Ein satirisch-packender Appell an die Zivilgesellschaft – und ein Muss für alle, die sich mit der politischen Gegenwart auseinandersetzen wollen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 377

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jürgen Pettinger

AUTOCHTHON

Roman von vorgestern und übermorgen

Frei nach dem unvergessenen Hugo Bettauer (1872–1925).

Dank für Expertise, Input und Inspiration:

Natascha Strobl, Politikwissenschaftlerin

Harald Oberhofer, Ökonom

Peter Huber, Wirtschaftsforscher

Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin

Florian Bodner, Mediziner

Isabella Eckerstorfer, Lektorin

Jürgen Huber, Finanzmarktforscher

Erster Teil

Erstes Kapitel DASGESETZ

Eine pulsierende Präsenz an Menschen umringte das schöne und vornehme Parlamentsgebäude. Wie ein lebendiger Strom zog sich die Menge um das monumentale Bauwerk, schloss es ein, als wäre es das Herz eines gewaltigen lebendigen Organismus. Farben gerieten in Bewegung, wirbelten zu einem atmenden Muster. Menschengruppen flossen wie Blut durch die pulsierenden Adern der Stadt – zwischen Asphalt und Beton, an Fassaden entlang, durch Gassen, lärmend, lebendig. Unaufhaltsam schoben sie sich voran, strömten aufeinander zu, verhakten sich, verdichteten sich zu einer einzigen drängenden Masse und wurden eins.

Die ganze Stadt schien sich an diesem Junitag um zehn Uhr vormittags versammelt zu haben, um dort zu sein, wo sich ein historisches Ereignis von unabsehbarer Tragweite abspielen sollte. Drohnen der staatlichen Rundfunkanstalt filmten die Menge für weltweite Liveübertragungen. Stolz geschwenkte Fahnen und Wimpel in den Farben des neuen Landes, soweit die Kameras mit ihren Präzisionsobjektiven es einfangen konnten. Schwarz, Gold und Weiß dominierten das Panorama und symbolisierten Entschlossenheit, Ruhm und Reinheit. Überall erhoben sich Banner mit dem Emblem der Nationalen Freiheitspartei (NFP), einem Phönix mit weit ausgebreiteten Flügeln – Sinnbild für die Wiederauferstehung des Volkes.

Dazwischen Nahaufnahmen von lachenden und jubelnden Gesichtern, alt wie jung. Viele hatten sich die Farben der Bewegung auf die Stirn oder die Wangen gemalt, andere trugen Armbänder. Kinder auf den Schultern ihrer Väter hielten kleine Flaggen, schwenkten sie mit ernster Entschlossenheit. Heranwachsende Burschen waren auf Laternenmasten und sogar die monumentale Statue der Göttin der Gerechtigkeit geklettert, die vor dem Hohen Haus thronte und an deren Waagschalen nun schwarz-weiß-goldene Bänder buschig im Wind wehten, wie Pompons einer Cheerleaderin. Herausgeputzte Mädchen und Frauen in schlichten, eleganten Kleidern, Männer in ihren besten Outfits, einige mit den kantigen Parteiabzeichen an den Revers. Jemand hatte sogar seinen Rollstuhl mit Blumen geschmückt. Alles quoll durcheinander, schwitzte, politisierte und schrie.

»Wir sind das Volk! Raus mit den Ausländern!«

Eine Gruppe politischer Aktivisten hatte sich Zugang zum Dach eines ehemaligen Adelspalais verschafft – ein prunkvolles Gebäude mit hohen Fenstern und verzierter Fassade, das inzwischen im Besitz eines wohlhabenden Händlers für Orientteppiche war. Von dort oben, für alle weithin sichtbar, entrollten sie ein knallgelbes Banner mit der Aufschrift:

Für Remigration!

Die Buchstaben groß und schwarz, klar erkennbar selbst von Weitem.

Von unten ertönte lautes Gejohle, als das Banner sich entfaltete und im Wind zu flattern begann. Bengalische Feuer, die auf dem Dach gezündet wurden, warfen zuckende rote und orangefarbene Lichtschimmer auf die Szenerie. Dichter Rauch stieg auf, umhüllte die Figuren und zog in Schwaden über die Straße, wo Menschen mit erhobenen Smartphones das Geschehen filmten.

»Einheit! Stärke! Zukunft!«, schallte es in Sprechchören, die sich wie eine Welle in alle Richtungen ausbreiteten.

In der Vergangenheit war es bei ähnlichen Demonstrationen immer wieder zu Zwischenfällen gekommen. Menschen mit dunklerer Hautfarbe, schwarzem Haar oder Kopftuch waren nicht selten ins Visier genommen, angepöbelt oder verprügelt worden. Doch diesmal wirkte die Menge glattgezogen, einheitlich, wie gesiebt. Weit und breit kein flatternder Stoff, kein dunkelbärtiges Gesicht, keine Stimmen mit fremdem Akzent. Sogar die üblichen Kebab- und Nudelbox-Stände, die an normalen Tagen bis spät in die Nacht geöffnet hatten, waren geschlossen, regelrecht verbarrikadiert. Auch das Palais, das den luxuriösen Teppich-Flagshipstore beherbergte, war verriegelt. Die großen Schaufenster, ansonsten aufwendig beleuchtet und mit sündteuren Orientteppichen dekoriert, lagen im Dunkeln. Der Eingang war mit schweren Gittern gesichert, weshalb sich Beobachter fragten, wie die jungen Leute auf das Dach gelangt waren.

Eine mögliche Erklärung bot der Blick auf die umliegenden Gebäude: Direkt hinter dem Palais schloss sich ein Anbau an, schlicht, funktional, ein Kontrast zu der historischen Fassade des Adelshauses. Dieses Gebäude stand unter der Verwaltung des Parlaments selbst – eine unauffällige Verbindung, die es den Aktivisten wohl erleichtert hatte, unbemerkt aufs Dach zu gelangen.

Plötzlich zerriss ein Aufbrüllen aus der Mitte der Menge heraus die Luft: »Unser Volkskanzler Humpl! Hoch, hoch, hoch! Der Befreier des Volkes!«

Ein offenes Auto fuhr langsam die Menschenmenge hindurch, eine schwarze Oldtimer-Limousine vom Typ Steyr, die ein Bundeskanzler zuletzt vor hundert Jahren benutzt hatte und die nun extra aus dem Technischen Museum geholt worden war, um als Symbol für die neuerlich unmittelbar bevorstehende Zeitenwende zu fungieren.

Hinten in dem Cabriolet saß ein Mann von untersetzter Statur, bullig und unverkennbar vor Kraft und Selbstbewusstsein strotzend. Mit funkelnden Augen nickte er der Menge wohlwollend zu, verschränkte die Hände im Schoß, als müsse er seine eigenen Finger im Zaum halten. Nur wer ihn persönlich kannte, hätte bemerken können, dass er sich ein breites, triumphierendes Grinsen mühevoll versagen musste. Es war sein Tag, heute würde er sein Vermächtnis in die Geschichtsbücher schreiben und die Zukunft des Landes für immer in neue Bahnen lenken.

Junge Frauen mit vor Erregung geröteten Gesichtern drängten sich vor, schwangen sich auf das Trittbrett, eine warf dem Gefeierten einen Strauß selbstgepflückter Blumen zu, eine andere war noch dreister, schlang ihren Arm um seinen Hals und küsste Humpl auf die Wange, während sie mit der Rechten gleichzeitig auf TikTok streamte. Als ob der Chauffeur ahnte, wie seinem Chef bei solchen Gemütsausbrüchen zumute wurde, ließ er den Wagen mit einem Ruck nach vorne springen, sodass die Mädchen jäh nach hinten fielen. Sie taten sich nicht weh, denn die Menge fing sie auf und großgewachsene Security-Männer in schwarzen Anzügen, die den Wagen des Volkskanzlers umringten, achteten darauf, dass niemand unter die Räder kam.

Im Parlamentsgebäude herrschte nicht die laute Begeisterung der Straße, sondern nervöse Anspannung. Die Abgeordneten, die sich bis auf den letzten Mann (Frauen waren auch darunter, sie durften seit dem allgemeinen Gendering-Verbotsgesetz, das Humpl als erste Amtshandlung erlassen hatte, nachdem er bei der letzten Parlamentswahl die absolute Mehrheit erlangt hatte, im generischen Maskulinum aber nur mehr mitgemeint werden) eingefunden hatten, die Minister (darunter eine Frau), die Schriftführer (alle weiblich) und Saaldiener (insgesamt 13, davon sieben Frauen) gingen schweigend und unruhig umher oder saßen bereits erwartungsvoll auf ihren Plätzen.

Auch die überfüllten Galerien verhielten sich lautlos. Selbst in der Journalistenloge, in der es sonst am ungeniertesten zuging, wurde nur im Flüsterton gesprochen. Und eine bemerkenswerte räumliche Spaltung hatte sich eingestellt. Fotografen, Videoreporter und Redakteure heimischer Nachrichtenportale, bekannte Gesichter aus Internet und Fernsehen, Podcaster und die Autoren verschiedener Live-Ticker drängten sich auf der einen Seite und tuschelten angeregt untereinander – vorwiegend über die Vertreter der extra zum heutigen Anlass angereisten Weltpresse, die ihre Stühle auf der anderen Seite der Loge zusammenschoben.

Sonst mischten sich die Journalisten immer fröhlich durcheinander, im Berufskreis war man nicht Parteigänger, sondern vor allem Kollegen, nun aber flogen von einheimischer Seite höhnische Blicke in Richtung der internationalen Presse. Im Ausland war in den letzten Jahren viel Herablassendes über den neuen Volkskanzler und seine – wie es oft hieß – allzu radikalen Vorhaben, an deren Umsetzung kaum jemand geglaubt hatte, berichtet worden. Doch seit es ihm nur wenige Monate nach Amtsantritt gelungen war, NOVA (Nationale Ordnung Vereinter Autonomien) zu gründen, eine Allianz aus inzwischen einem Dutzend nationalistischer Regierungen, war sein Einfluss stetig gewachsen. Gemeinsam setzte man auf staatliche Souveränität, koordinierte den Schutz der Außengrenzen, drängte supranationale Institutionen zurück und sorgte mit fester Hand für mehr Effizienz und Ordnung im eigenen staatlichen Betrieb. Die anfangs von vielen befürchteten Sanktionen und wirtschaftlichen Konsequenzen waren bislang ausgeblieben.

Immer mehr Journalisten drängten herein und suchten Plätze für sich selbst und ihre Stative.

»Nicht rühren kann man sich«, klagte der alternde innenpolitische Ressortleiter des ältesten, reichweiten- und auflagenstärksten Boulevardblattes im Land. Er selbst hatte mindestens acht weitere Reporter im Schlepptau, die mit Mikrofonen und Digitalkameras ausgestattet waren, um das bevorstehende geschichtsträchtige Ereignis auf allen Kanälen zu featuren.

Ein jüngerer Kollege mit Schnauzbart, Drei-Millimeter-Frisur und Ohrring erwiderte schelmisch grinsend: »Das wird sich in ein paar Tagen regeln, dann haben wir hier wieder genug Platz.«

Überschwängliches Lachen und kumpelhaftes Schulterklopfen auf der einen Seite der Loge, gegenseitige bedeutungsvolle Blicke auf der anderen.

Eine junge Frau in einem auffallend stylischen, wenn auch leicht zerknitterten Nadelstreifenanzug, die Krawatte wie einen Schal lässig um den Hals geworfen (vermutlich italienische Designerware), stellte ihren Reise-Trolley geräuschvoll am Boden ab und gab ihm einen Schubs, sodass er gegen die Wand rollte, richtete sich Frisur und Bluse und nickte nach links und rechts.

»Sophie Milot von Le Figaro! Ich bin gerade vor einer Stunde gelandet und kenne mich überhaupt nicht aus hier. Vorgestern bin ich aus New York zurückgekommen, wo ich Korrespondentin war, und saß nach ein paar Stunden zurück in Paris schon wieder im Flugzeug. Mein Chefredakteur, der Kretin, meinte nur, hierzulande werde es jetzt lustig: ›Die schmeißen alle Ausländer raus. Fliegen Sie hin und berichten Sie, bis das Kabel reißt!‹ Also bitte, wäre sehr nett von Ihnen, wenn mich jemand auf den neuesten Stand bringen könnte!«

Das war alles mit so schnuckeligem französischen Einschlag dahergekommen, dass sich die Spannung im Raum ein wenig löste. Ein paar der Anwesenden schmunzelten, einer trat vor: »Dinko Vučetić von Global Current News.«

Die Stimme kam tief, aber freundschaftlich von der Seite. Milot drehte sich zu dem Mann um. Dichter, dunkler Vollbart, die Wangen gerötet, als sei er gerade von draußen hereingekommen, und ein schwerer Körper, der trotzdem eine gewisse Wachsamkeit ausstrahlte. Die Kamera mit dem riesigen Teleobjektiv baumelte trotz des Gewichts, und es musste enorm gewesen sein, wie beiläufig um seinen Hals.

»Ich erkläre Ihnen gerne alles. Noch ist ja etwas Zeit.«

Milot mochte seine direkte Art. Sie wollte gerade die ihr entgegengestreckte Hand nehmen, da spürte sie eine Bewegung neben sich.

»Entschuldigung, aber das geht dann doch besser von uns aus.«

Die Worte schnitten durch den Raum. Der Innenpolitikchef hatte sich fast lautlos an ihre Seite geschoben.

Milot spürte, wie sich die Atmosphäre veränderte. Die Aufmerksamkeit im Raum war jetzt nicht mehr auf sie gerichtet, sondern auf den Fotoreporter, der aber nicht zurückwich.

»Ich bin akkreditierter Journalist«, sagte er ruhig.

»Natürlich.« Das Lächeln des Innenpolitikchefs wurde kühler. Langsam, beinahe zufällig legte er seine Hand auf den Oberarm des Fotojournalisten – ein Griff, der nach außen hin kameradschaftlich wirkte, aber eine Spur zu fest war. »Ich denke, Madame Milot ist bei uns in bester Gesellschaft«, sagte er dann in drohendem Tonfall, das uns bedeutungsvoll unterstreichend. Die Hand des Innenpolitikchefs verweilte auf dem Oberarm seines Gegenübers. Nicht grob, nicht offensichtlich bedrohlich, doch unmissverständlich.

Vučetić rührte sich nicht. Stattdessen ließ er seinen Blick betont langsam über den Mann vor sich wandern, als würde er ihn Schicht für Schicht sezieren. Der Anzug – tadellos, aber ohne Persönlichkeit. Die randlose Brille – funktional, fast unsichtbar. Das schütter gewordene Haar – für sein Alter etwas zu jugendlich frisiert, als versuchte er, sich an eine Vergangenheit zu klammern, die er hinter sich hatte. Ein Mann, der es gewohnt war, die Kontrolle zu haben, und noch mehr daran, dass niemand es wagte, ihn infrage zu stellen.

Doch in Vučetićs kühlen, leicht spöttischen Augen lag etwas, das kaum merklich an dieser Fassade kratzte. Ein ausdrucksloses Lächeln, dann sagte er mit sanftem Bedauern: »Wissen Sie … da wo ich herkomme, kommt echte Autorität ohne Berührung aus. Aber das hat Ihnen Ihre Mutter vermutlich nicht beigebracht.«

Ein kurzes, unangenehmes Schweigen folgte. Einige in der Journalistenloge hielten hörbar den Atem an. Der Innenpolitikchef blinzelte. Sein Lächeln blieb, aber in seinen Augen flackerte es.

Vučetić lehnte sich leicht nach vorne. »Es ist schon interessant«, fügte er leise hinzu, »wie manche Männer immer etwas festhalten müssen, um sich sicher zu fühlen.«

Die Hand auf seinem Arm löste sich. Langsam.

Milot schürzte die Lippen. Sie hatte noch nicht ganz begriffen, was passiert war. »Ich weiß nicht, ob –« Doch da spürte sie, wie der Innenpolitikchef ihren Ellenbogen griff und sie fortzog.

»Kommen Sie«, sagte er flach, als müsste er sie vor einer drohenden Gefahr in Sicherheit bringen.

Sie spürte, wie Widerspruch in ihr aufstieg. »Ich hätte trotzdem gerne gehört, was Herr Vučetić dazu zu sagen hat.«

Daraufhin beugte sich der Innenpolitikchef zu ihr vor. So nah, als würde er ein Geheimnis mit ihr teilen wollen. »Liebe Kollegin«, sagte er fast zärtlich. »Ich bin mir sicher, Sie sind eine gute Journalistin. Aber das hier ist doch recht komplex.«

Milot wusste nicht genau, warum sie sich führen, fast schon abführen ließ. Es war kein Befehl, eher ein Sog. Sanft, aber entmündigend. Sie schluckte, ballte unbewusst die Faust. Bevor sie etwas sagen konnte, war sie bereits dort, wo man sie haben wollte: in der Ecke der ansässigen Journaille, wo der ältere Redakteur ihr mit einem freundlichen Lächeln auf die Schultern klopfte und, als wäre nichts gewesen, mit seinen Erläuterungen begann.

»Ich mach's kurz, Fräulein Milot. Alles, was Sie wissen müssen, wird gleich Kanzler Humpl persönlich erläutern, wenn er das Gesetz zur Remigration im Plenum begründet. Wir haben seine Rede vorab bekommen, ich kann sie Ihnen mailen, wenn Sie mir Ihre Adresse geben. Zunächst aber ganz kompakt zusammengefasst, da Sie im Ausland waren und die Vorgeschichte vermutlich nur einseitig mitbekommen haben: Vor ein paar Jahren sind wir hier regelrecht am Abgrund gestanden. Die alten Großparteien waren zu lange an den Futtertrögen, wenn Sie wissen, was ich meine. Keine Grundwerte mehr, kein Plan, keine Moral. Sie haben sich selbst zerlegt. Die Sozis? Zerstritten, irrelevant. Die Konservativen? Die haben sich vor lauter Woke-Kniefall selbst kastriert. Und dann kam Humpl. Und wissen Sie, was das Beste ist?« Er lehnte sich vor. »Humpl musste gar nicht viel tun. Der hat einfach nur gesagt, was eh jeder denkt – und bumm, Wahlsieg nach Wahlsieg.«

Mit der Hand deutete er hinunter in den Plenarsaal, um der jungen Frau aus der Fremde zu verdeutlichen, wie sich die Fraktionen aufgeteilt hatten. Seine Stimme wurde eindringlich: »Humpl ist einer, der muss nur etwas sagen und die Leute rufen Bravo. Eine Zeit lang schafften es die alten Parteien noch, sich mit ihren Winkelzügen, wie Dreifach-Koalitionen und ähnlichem, an der Regierung zu halten, aber zu zweit hatten sie schon lange keine Mehrheiten mehr.« Und mit einem anzüglichen Grinsen: »Sie als Französin wissen ja am besten, wie schwierig eine Ménage-à-trois sein kann.«

Kichern und Getuschel in seinem Gefolge, das der Ansprache aus Pflichtbewusstsein dem Chef gegenüber andächtig gelauscht und die Kollegin aus Frankreich dabei unverhohlen gemustert hatte.

Milot konterte trocken: »Die meisten sind ja schon zu zweit überfordert.«

Der Ressortleiter bemerkte die Spitze nicht und fuhr fort. »Humpl hat im Grunde die ganze Zeit über nur abgewartet und sich am Ende die absolute Mehrheit geholt. Er ist sich halt immer treu geblieben, immer das Herz auf der Zunge. Und jetzt? Jetzt macht er endlich Schluss mit dem Multikulti-Wischiwaschi. Keine laschen Kompromisse mehr. Die ganzen linken Weicheier, die jahrelang von Integration gefaselt haben, stehen jetzt mit offenem Mund da, weil es plötzlich mal wirklich jemand durchzieht. Seinem politischen Genie, seiner Weitsicht und, ja, seiner Zähigkeit haben wir zu verdanken, dass wir uns heute nicht mehr beugen, nicht mehr verbiegen müssen. Entgegen aller Erwartungen und gegen zigfachen Widerstand aus dem In- und Ausland hat er uns aus dem Zangengriff der Globalisten befreit und uns sogar unsere geliebte alte Währung zurückgegeben. Seinetwegen sind wir heute wieder das, was wir in unseren Herzen immer waren: ein bodenständiges Völkchen, klein und einfach, naiv vielleicht, aber aufrecht und treu. Und heute folgt auf die Pflicht quasi die Kür.«

Milot nickte, obwohl sie die Hälfte nicht verstanden hatte, weil der Ressortleiter von seinen Gefühlen und Pathos überwältigt in den silbenverschluckenden Dialekt seiner ländlichen Herkunft verfallen war.

Er grinste und beugte sich noch ein Stück näher zu ihr. »Ich sag' Ihnen was: Früher haben sie ihn ausgelacht, ihn ›Spinner‹ genannt, ›Nazi‹ sogar. Jetzt klatschen selbst die Konservativen mit, und die Rechten unter den Sozis? Die rücken schon nach. Das hier ist ein historischer Moment, das sag' ich Ihnen.« Er ließ sich in seinen Stuhl fallen, klopfte sich auf den Oberschenkel. »Können Sie ruhig so in Ihren Artikel schreiben. Das wird was Historisches heute!«

»Pst«-Rufe wurden laut. Der Innenpolitikchef wurde jäh unterbrochen und musste seine Emotionen wieder unter Kontrolle bringen, denn der Parlamentspräsident, ein für dieses hohe Amt erstaunlich junger Mann, etwa Mitte dreißig, mit akkuratem Seitenscheitel, läutete die Glocke und erteilte dem Bundeskanzler das Wort.

Totenstille im Plenarsaal. Man hätte einen der Kieselsteine hören können, die die Krähen im Winter immer wieder auf die prächtige, vor einigen Jahren neu gebaute Glaskuppel fallen ließen, woraufhin sie schon mehrfach Risse bekommen hatte und um teures Geld repariert werden musste. Zu diesen wunderlichen Vorkommnissen befragte Ornithologen betonten, dass es sich dabei um arttypisches Verhalten von Jungtieren handelte, weshalb die alte, für den Umbau verantwortliche Regierung es durchaus hätte voraussehen können.

Von der Galerie aus war Humpl kaum zu sehen, weil bis auf die Sozialdemokraten und die Liberalen alle Abgeordneten aufgestanden waren, als sich die Türe für ihn öffnete. Die vielen im Raum verteilten Kameras fingen seinen Einzug freilich perfekt ein und so hatte die Szenerie in Fernsehen und Stream gleich etwas Triumphales, Erhebendes. Zu allen Seiten grüßend, einzelne Hände schüttelnd, schritt Humpl durch den Mittelgang. Applaus brandete auf, was im Hohen Haus mehr als unüblich war. Niemand bemerkte, wie einer der Saaldiener noch schnell die Höhe des Rednerpultes verstellte. Es konnte elektrisch hinauf- und hinuntergefahren werden, je nach Statur der Abgeordneten, denen das Wort erteilt wurde. Offenbar war trotz der ansonsten akribischen Organisation dieses Tages vergessen worden, die Höhe auf den Kanzler einzurichten. Der Geistesgegenwart eines Einzelnen war es zu verdanken, dass Humpl mit seinen eins sechzig nicht dahinter verschwand oder sich gar der Peinlichkeit aussetzen musste, das Pult selbst vor aller Augen quälend langsam herunterzufahren, bevor er zu sprechen beginnen konnte.

Ein kurzer Griff zu dem dünnen Mikrofon, ein zackiges Nicken in die Runde, woraufhin alle wieder auf ihren Stühlen Platz nahmen. Ein bedeutungsvoller Blick und, wie zufällig, ein sanftes Lächeln in jene Kamera, die gerade On Air war.

»Liebe Landsleute! Ich lege euch heute jenes Gesetz und jene Änderung unserer Bundesverfassung vor, die gemeinsam nichts weniger bezwecken als das Ende der zügellosen Völkerwanderung. Remigration! Ja, ich wage das Wort in diesem ehrenwerten Haus auszusprechen, auch wenn die Damen und Herren von der internationalen Presse mich erneut als Radikalinski, als Rassisten und Neonazi brandmarken werden –«

Eine kurze, bedeutungsvolle Pause, um die in der Journalistenloge zusammengepferchten Vertreter der ausländischen Presse mit einem zornigen Blick zu strafen, dann ruhig weiter: »Die Wahrheit ist, liebe Landsleute, wer für Remigration ist, ist für die Sicherheit unserer Frauen und für die Sicherheit unserer Kinder. Wer für Remigration ist, ist für ein starkes Volk, ein selbstbewusstes Volk, ein mutiges Volk. Wir nähern uns nun Schritt für Schritt dem Gipfel! Das Joch der Globalisten haben wir gemeinsam abgelegt – und das war genau richtig! Gemeinsam haben wir dem gefährlichen Klimakommunismus den Kampf angesagt und betreiben nun Naturschutz mit Hausverstand. Gemeinsam sagen wir ›Ja‹ zu echter Normalität in unserem Land und wir rufen ›Nein‹ zu linker Gehirnwäsche! ›Nein‹ zu diesem Regenbogenkult! ›Nein‹ zu diesem Genderwahnsinn! ›Nein‹ zu diesem Woke- und Cancel Culture-Irrsinn! Gemeinsam haben wir Schluss gemacht mit dieser Kuscheljustiz für Kinderschänder!

Sie haben den Scheiterhaufen errichtet, in der Hoffnung, uns darauf verbrennen zu können – doch jetzt lodern die Flammen lichterloh in ihren eigenen Reihen! Wer mit Hass zündelt, darf sich nicht wundern, wenn er selbst im Flächenbrand steht! Keine Vorschriften mehr, was wir sagen dürfen und wie wir denken sollen! Von nun an sind wir unsere eigenen Herren!

Was haben sie uns über all die Jahre zum Narren gehalten, die Kollegen von den Konservativen, den Sozialisten, den Liberalen; was haben sie sich bei uns angebiedert, aber nie etwas umgesetzt. Die Wahrheit ist: Die Systemparteien sind das Problem! Oder besser: Sie waren es. Sie haben das Land heruntergewirtschaftet, unsere Identität verraten und die innere Sicherheit verspielt. Doch wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Wer das Volk verrät, wird am Ende vom Volk gerichtet! Hier und heute machen wir Nägel mit Köpfen!«

Frenetischer Jubel von draußen, wo die flammende Rede auf gigantischen Videoscreens übertragen wurde, drang durch die dicken Parlamentsmauern und setzte sich im Inneren fort. Enthusiastischer Applaus auch auf den Besuchertribünen im Plenarsaal. »Jawoll«-Rufe, Standing Ovations in der Kanzlerfraktion, selbst die angegriffenen Konservativen klatschten, während die wenigen Mandatare vom linken Flügel der Sozialdemokraten demonstrativ, aber von den Kameras ignoriert und von den Anwesenden mehrheitlich unbemerkt, den Saal verließen.

Humpl fuhr fort.

»Ich brenne für dieses Land, für die unvergleichliche Natur, unsere lebendigen Traditionen und vor allem für die Menschen, die dieses Land zu dem machen, was es ist! Und darum werde ich das Unrecht, das uns das alte Regime so lange Zeit angetan hat, Schritt für Schritt wieder rückgängig machen! Was haben sie damals an unseren Grenzen alle durchgewunken, diese Willkommensklatscher! ›Da kommen doch nur gut Gebildete‹, haben sie gesagt, ›Mediziner und Studierte‹. Was war das für ein Aufschrei, als wir damals gewarnt haben: ›Stopp! Wir schaffen das nicht!‹ Was da als Bereicherung verkauft wurde, entpuppte sich als tägliche Bedrohung: Kriminelle und Sozialschnorrer waren das, liebe Landsleute!

Ich verspreche euch hiermit: Heute ist endgültig Schluss mit der Täuschung und den Lügen! Heute beginnt eine neue Zeit – eine Zeit des Lichts nach der Dunkelheit, der Wahrheit nach der Lüge. Es ist die Stunde, in der wir uns aus der Bevormundung, aus dem Schweigen und aus dem Verrat erheben. Denn ich sage euch: Das Recht geht nicht von oben aus, sondern von unten, vom Volk – denn es ist geschrieben: Das Volk ist der Souverän, und seine Stimme soll nicht länger verhallen! Ich bin gekommen, um zurückzugeben, was euch genommen wurde. Heute übergebe ich euch die Führung dieses Landes – denn so ist es richtig. Und der erste Schritt ist das Remigrationsdurchführungsgesetz: Ein Gesetz der Gerechtigkeit und der Ordnung.«

Brausende Beifallsrufe. »Sehr richtig!« und »So ist es!«

Wieder ein bewusst gesetzter, strenger Blick des Kanzlers nach oben zu den Auslandsjournalisten, dann in Richtung der einzelnen verbliebenen Sozialdemokraten vom rechten Flügel und zu den Bänken der Liberalen, die zuletzt ebenfalls öffentlich gegen das Gesetz mobil gemacht und angekündigt hatten, dagegen zu stimmen.

»Wir stehen an einer Weggabelung. Die einen wollen kapitulieren, sich weiter wegducken. Und dann gibt es uns, die wir sagen: Jetzt ist Schluss! Jetzt beginnt der Widerstand der Vernunft gegen den Wahnsinn der Ideologen!

Natürlich wird es wieder Gejammer geben – die internationale Systempresse, die Berufszweifler der Altparteien, die Dauerempörten im Gewand der Moral: ›Das dürft ihr nicht! Das ist rechts! Das ist populistisch! Das ist gegen internationale Abkommen!‹ Ich sage euch, was das wirklich bedeutet: ›Wir haben keinen Mut. Wir haben keinen Plan. Wir haben längst aufgegeben.‹ Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir stehen – und wir stehen kerzengerade! Napoleon hat einmal gesagt: ›Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.‹ Und genau das tun wir. Wir warten nicht auf Erlaubnis, wir handeln. Wir holen uns das Land zurück – nicht aus Hass, sondern aus Liebe.«

Humpl führte langsam ein Wasserglas an seine dünnen Lippen und ließ den Blick halb spöttisch, halb befriedigt durch die Reihen gleiten. Der Innenpolitikchef hatte das Gefühl, Milot, die emsig mitgeschrieben hatte, könne der Rede in der Geschwindigkeit womöglich nicht ganz folgen und bedeutete ihr einmal mehr, ihm ihren E-Mail-Kontakt zu geben, damit er ihr das Protokoll schicken könne. Gerne liefere er ihr im Anschluss auch eine Analyse und Einordnung.

Der Kanzler fuhr fort.

»Erinnern wir uns zurück an die Zeit unserer Vorfahren, als noch Fleiß zählte und Ehre etwas bedeutete. In der die Welt noch intakt war und nicht jeder Ehrliche am Ende der Dumme war. Eine Zeit, in der das Einfache noch Glück bedeutete und nicht alle immer nur mehr wollten. Wie zufrieden war meine geliebte Urgroßmutter, wenn es am Sonntag ein bisschen Fleisch gegeben oder sie als Kind zu Weihnachten eine Orange geschenkt bekommen hat. Mehr war nicht nötig, um ein erfülltes Leben zu führen. ›Arbeit adelt‹ war ihr Lebensmotto bis zum Schluss. Disziplin und Ordnung haben das Leben bestimmt. Es war keine Zeit des Überflusses, aber eine Zeit des inneren Reichtums. Bescheidenheit war keine Schande, sondern eine Tugend. Es herrschte Zusammenhalt und gegenseitige Verantwortung. Man konnte sich aufeinander verlassen, man gehörte zusammen. Es gab klare Rollen und klare Regeln in der Familie und in der Gesellschaft.

Kinder spielten frei auf der Straße, im Wald, am Bach – ohne Angst, ohne Bedrohung durch Drogendealer oder Pädophile. Mädchen konnten unbeschwert in die Schule gehen, Frauen konnten sich frei bewegen, ohne sich sorgen zu müssen, vergewaltigt zu werden. Es herrschte ein gemeinsames Werteverständnis – über Anstand, Respekt, Fleiß. Wer das Haus verließ, drehte den Schlüssel oft gar nicht um – nicht aus Leichtsinn, sondern aus Vertrauen. Die Nachbarn kannten einander, halfen einander, schauten aufeinander. Es war eine Welt mit klaren Grenzen. Eine Welt, in der man wusste, was richtig und was falsch war. Das war Halt. Das war Heimat. Das war eine Zeit der Geborgenheit. Eine Zeit, in der man sich nicht vor dem sozialen Abstieg fürchten musste, sondern sich – mit Disziplin und Zusammenhalt – etwas aufbauen konnte. Warum war das so? Weil das Leben von Vernunft, von Maß und Mitte geprägt war. Heute hingegen: Wer sich anstrengt, zahlt für alle anderen, die es sich in der sozialen Hängematte bequem gemacht haben, mit. Warum ist das so? Ich sage es euch: Weil Politik heute auf Ideologie gründet und nicht auf Realität! Früher zählte der gesunde Menschenverstand, heute die Agenda einer kleinen Elite.

Wir wollen nicht zurück in die Armut unserer Vorfahren, nicht in die Entbehrung – aber in die Haltung unserer Ahnen. In das Bewusstsein, was im Leben wirklich zählt. In eine Zeit, in der Familie, Fleiß und Verantwortung die Grundlage für Glück und Stabilität bildeten. Wir wollen ein Land, in dem Kinder wieder Kind sein dürfen. In dem Sicherheit keine Ausnahme ist, sondern die Regel. In dem unsere Sprache, unsere Kultur, unsere Lebensweise wieder wertgeschätzt und geschützt werden.

Es geht nicht um Ausgrenzung. Es geht um den Schutz unseres Landes, unserer Identität, unserer Geschichte. Das ist kein Ausdruck von Hass, sondern von Verantwortung – gegenüber all jenen, die dieses Land mit aufgebaut haben, gegenüber unseren eigenen Kindern und Enkeln, gegenüber unserer Zukunft!

Deshalb sagen wir: Es ist Zeit, dass der gesunde Menschenverstand wieder Einzug hält. Schritt für Schritt – für ein friedliches, starkes, freies Land. Für unsere Zukunft. Für unsere Familien. Für unser Volk.«

Das ganze Haus geriet nun in furchtbare Aufregung. Wilde Rufe wurden laut: »Rettet die Kinder!«, »Schützt unsere Frauen!« Von draußen brandete der Jubel von Zehntausenden herein, vielleicht waren es sogar Hunderttausende: »Wir sind das Volk!«

Humpl nahm die Ovationen milde lächelnd entgegen, ließ die Erregung auslaufen und erläuterte dann, wie er gedachte, sein Gesetz zur Remigration durchzusetzen.

»Wie Sie wissen, trifft die Remigration nicht nur alle Nicht-Staatsbürger jedweder Herkunft, die es sich in diesem Land bequem gemacht haben, sondern auch Migrationsstämmige. Als solche gelten hier geborene Kinder von Fremden, als auch solche von gemischten Eltern. Hat also zum Beispiel eine Einheimische einen Mann fremder Staatsbürgerschaft geheiratet, so trifft die Ausweisung ihn und die Kinder aus dieser Beziehung, während es ihr unbenommen bleibt, im Land zu bleiben. Die Kinder zweier fremder Eltern werden ebenfalls gehen müssen, unsere Staatsbürgerschaft wird gegebenenfalls aberkannt, sollten sie sie in der Vergangenheit erlangt haben.

Nach reiflicher Überlegung jedoch hat die Regierung beschlossen, die Kindeskinder nicht mehr als migrationsstämmig zu betrachten. Haben also ein Einheimischer und eine Fremde Kinder, so werden diese mit der Mutter ausgewiesen, die Kindeskinder aber, sofern sich die Eltern nicht wieder gemischt haben, können im Land bleiben. Dies ist aber auch die einzige Konzession, die dieses Gesetz macht, weitere Ausnahmen sind nicht zulässig.

Von vielen Seiten wurde uns nahegelegt, gewisse Ausnahmen gelten zu lassen. So sollte das Gesetz Leute, die ein gewisses Alter überschritten haben, Kranke oder solche, die sich besondere Verdienste um den Staat gemacht haben, nicht treffen. Liebe Landsleute, hätte ich diesem Drängen der Globalisten nachgegeben, wäre das ganze Gesetz zu einer Farce verkommen! Fremde Mächte hätten all ihre Kraft gebündelt, sie und ihr Kapital hätten Tag und Nacht gearbeitet, zehntausende Ausnahmefälle wären konstruiert worden und am Ende wären wir genauso weit wie heute. Nein, es gibt keine Ausnahmen, es gibt keine Protektion, kein Augenzudrücken und kein Mitleid! Für Kranke und Pflegefälle werden wir Ambulanzflüge organisieren, wie wir sie unseren Wintergästen zur Verfügung stellen, wenn sie sich ein Bein gebrochen haben, und nur solche, die nach einem amtsärztlichen Gutachten absolut nicht transportfähig sind, werden ihre Genesung oder ihren Tod abwarten dürfen!«

Die Wirkung dieser Worte war eigenartig, er hatte sie mit derart eisiger Kälte in Stimme und Ausdruck gesprochen, dass sich Unruhe auf den Rängen breit machte. Ein Gefühl der Beklommenheit und des Unwohlseins ersetzte die bis dahin vorherrschende Euphorie. Nur vereinzelt waren Bravorufe zu hören. Aus den Reihen der verbliebenen Fraktion der Sozialdemokraten sprang ein junger Abgeordneter auf und schrie: »Pfui! Das ist menschenverachtend!«

Auch die Kanzlerfraktion selbst schien sich sammeln zu müssen. Erst nach unendlich lang scheinenden Sekunden hatten sich alle wieder gefasst, und erneut brandete tosender Beifall auf.

»Nun bitte ich Sie um Ihre volle Aufmerksamkeit, der nächste Punkt ist besonders wichtig.«

Gemäß menschen- und völkerrechtlicher Vorgaben und der nationalen Rechtslage, kündigte Kanzler Humpl an, würde mit größter Milde und Gerechtigkeit vorgegangen werden. Die Würde jedes Einzelnen sollte gewahrt bleiben.

Jeder habe das Recht, sein Vermögen mitzunehmen, sofern es sich um Bargeld, Schmuck oder Aktien handelte. Immobilien und Geschäfte dürften am freien Markt im Inland an Inländer veräußert werden. Kunstwerke, wie Gemälde, wertvolles Mobiliar und ähnliches, müssten selbstredend im Inland verbleiben und seien darum ebenso freihändig zu verkaufen. Bei großen Vermögen ab einer Million sei eine Sondersteuer abzuführen, die im Volksmund bereits ›Auf Nimmerwiedersehen-Steuer‹ genannt wurde und sich aus der 30-prozentigen Immobilien- und der 27,5-prozentigen Kapitalertragssteuer zusammensetzte und demnach bei 57,5 Prozent lag.

»Das mag hoch klingen, ist aber in Anbetracht dessen, dass derartige Vermögen nur von unseren Menschen, auf unserem Boden und angesichts unserer Arbeits- und Schaffenskraft möglich gemacht wurden, nur fair!«

Sofortüberweisungen ins Ausland seien bis zu einer Höchstgrenze von Zehntausend begrenzt, alles darüber werde zunächst einem zu diesem Zweck eingerichteten Remigrationsunterstützungsfonds zugeführt und würde spätestens drei Monate nach Ausreise vollverzinst an die jeweils angegebenen Konten angewiesen, sofern alles mit rechten Dingen zugegangen sei, ansonsten würde das Geld zur Restituierung in Bezug auf entstandene Schäden verwendet werden. Nicht Veräußerbares würde vom Staat übernommen, und zwar derart, dass nach dem Steuerbekenntnis des letzten Jahres der Gewinn zehnprozentig kapitalisiert werden würde. Hätte zum Beispiel also ein Unternehmen im vergangenen Jahr einen Profit von Hunderttausend aufgewiesen, so würde es mit einer Million abgelöst werden. Ein boshaftes Lächeln kräuselte die Lippen des Kanzlers.

»Natürlich sind sowohl bei diesen Ablösungen als auch bei der Mitnahme von Bargeld lediglich die Steuermeldungen maßgebend. Hat sich jemand als vermögenslos bekannt, so darf er kein Geld ausführen, besitzt er trotzdem Vermögen, so wird dieses natürlich konfisziert. Hat jemand den Gewinn seines Geschäfts mit Hunderttausend beziffert, so wird es mit einer Million abgelöst, die er mitnehmen darf, auch wenn sich herausstellt, dass sein wirkliches Einkommen zigfach so groß war. Auf diese Art wird sich so manche Sünde rächen«, bemerkte Humpl unter schallender Heiterkeit der Anwesenden. Er fuhr fort: »Festangestellte und Freiberufler, die tatsächlich vermögenslos sind, erhalten ein Netto-Monatsgehalt zur Fortreise. Hat also einer sein Einkommen mit Dreitausend angegeben, so erhält er diese Summe. Um jedwede Steuerflucht zu verhindern, werden drakonische Strafen eingeführt, durch die so mancher Betrüger in einer Zelle eines unserer Gefängnisse enden wird, statt einen schönen Lebensabend in der alten Heimat zu verbringen.

Wir werden folgendermaßen vorgehen: Einzelunternehmer, Freiberufler und sogenannte Ich-AGs müssen das Land drei Monate nach Annahme des Gesetzes verlassen, Firmeninhaber, Angestellte, Arbeiter und Beamte nach vier Monaten. Künstler, Gelehrte, Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter innerhalb von fünf Monaten. Direktoren von börsennotierten Unternehmen, Banken und Industrien, die im letzten Jahr mehr als zehn Millionen versteuert haben, ist eine Frist von einem halben Jahr zu geben.«

Humpl nickte kurz in die Kameras, faltete seine Unterlagen zusammen und ging zurück zu seinem Platz auf der Regierungsbank.

Der Parlamentspräsident mit dem schneidigen Scheitel erteilte das Wort nun dem Finanzminister. Er war ein Mann mit fahler Haut und aufgedunsenem Gesicht, der viel älter aussah, als er wirklich war. Sichtlich nervös schritt er zum Mikrofon und erklärte in breitem Dialekt die Auswirkungen des Remigrationsdurchführungsgesetzes auf den Staatshaushalt. Natürlich würden die Ablösung von Geschäften und die Ausreisezahlungen sowohl das private Kapital als auch die staatlichen Mittel stark beanspruchen. Man dürfe sich nichts vormachen, die Ausweisung von hunderttausenden Personen ziehe allerhand finanzielle Schwierigkeiten nach sich.

»Zum Glück«, der Finanzminister richtete seine verrutschte Krawatte gerade und räusperte sich, »werden wir in den kommenden Wochen und Monaten nicht alleine stehen. Ich kann dem Hohen Haus die erfreuliche Mitteilung machen, dass sich Patrioten auf der ganzen Welt versammelt und uns Unterstützung zugesagt haben. Die Länder der NOVA-Gruppe, die Administration in den USA und die Russische Föderation haben enorme Kredite zugesagt. Der amerikanische Investor Konrad Stiehl, einer der reichsten Männer der Welt und ein begeisterter Mitstreiter, hat sich bereit erklärt, zweihundert Millionen Dollar in unserem Land anzulegen, die Vereinigung europäischer Nationalisten, zu der auch viele Großbanken und Großunternehmen gehören, hat eine halbe Milliarde zugesagt.«

Riesige Begeisterung im ganzen Haus. Infobroschüren über die zu erwartende Budgetentwicklung wurden ausgegeben. Wirtschaftsforscher schätzten das Vermögen aller Menschen im Land demnach auf sage und schreibe rund eintausendzweihundert Milliarden, zu gleichen Teilen aufgeteilt auf Immobilien, Geldeinlagen und ein Drittel in Aktien und Firmen. Heruntergerechnet auf die geschätzt 16 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund, die nun das Land zu verlassen hätten, dürfte es sich um zirka einhundertneunzig Milliarden handeln. Jedermann war klar, dass die Eigentümer gehen würden, aber ihr Vermögen durch die Steuer und die zu erwartenden Reparationszahlungen aus dem Remigrationsunterstützungsfonds mehrheitlich im Land bleiben würde. Mit den zugesagten Geldern aus dem Ausland würde man am Ende sogar besser dastehen als davor, so die einhellige Meinung der meisten. Auf der Regierungsbank, nun umringt von Abgeordneten, wurden Kanzler Humpl und seinem Finanzminister dutzende Hände für Gratulationen und Danksagungen gereicht.

In der Journalistenloge erzählte der innenpolitische Ressortleiter stolz von einem persönlichen Erlebnis mit Konrad Stiehl. Gemeinsam mit dem ehemaligen konservativen Kanzler, nunmehr sowohl Berater der jetzigen Regierung als auch von Stiehl selbst, habe er den Multimilliardär in seinem Anwesen in Kalifornien besucht, um über seine unternehmerischen wie politischen Visionen zu berichten.

»Wenn der zweihundert Millionen investiert, will er jedenfalls sechshundert zurück«, sagte er grinsend und fügte eine spöttische Anmerkung über Stiehls Vorliebe für jüngere Männer hinzu, die die französische Korrespondentin Milot aber nicht mehr genau verstand. Sie hatte Mühe, ihren Trolley in dem Durcheinander wiederzufinden, am Ohr bereits ihr Chefredakteur aus Paris, der die Reden via Livestream verfolgt hatte und ihr schon seine Analyse dazu kundtat.

Die nun folgende Abstimmung zur Annahme des Remigrationsdurchführungsgesetzes (Rem.d.Ges) war mit den Stimmen der Nationalen Freiheitspartei und der Konservativen reine Formsache. Unten im Plenum kamen jetzt nur noch Abgeordnete der Opposition zu Wort, die keine Mehrheit hatten, kaum einer übte scharfe Kritik an dem Gesetz. Wer es tat, wurde ausgebuht. Als jener Sozialdemokrat, der nach der Kanzlerrede so zornig aufgesprungen war, an das Pult treten wollte, wurde er von einem Wasserglas am Kopf getroffen, das von einer der hinteren Reihen der Regierungsfraktion geworfen worden war. Er blutete stark und musste von Sanitätern versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Szene löste zwar einen kleinen Tumult im Plenum aus, wurde aber sonst von kaum jemandem wahrgenommen.

In den Nachrichtenstudios hunderter TV-Sender auf der ganzen Welt hatten bereits Kommentatoren und Politexperten Platz genommen, um Humpls Ankündigungen zu analysieren. Die Reporter auf der Tribüne hatten sich längst so platziert, dass sie jederzeit zugeschaltet werden und von ihren Eindrücken berichten konnten. Die anderen waren ausgeströmt, um Abgeordnete sowie gewöhnliche Bürger draußen zu befragen.

In den Straßen pulsierte die Stadt noch lange nach. Die Euphorie der Massen war nicht mit dem Ende der offiziellen Verkündigungen verflogen – sie hatte sich vielmehr verselbstständigt. Menschen feierten auf den Plätzen, in Gastgärten, auf improvisierten Festen. Schwarz-weiß-goldene Fahnen wehten über den Köpfen, Sprechchöre hallten durch die Gassen, das Klirren von Gläsern und Flaschen mischte sich mit dem heiseren Lachen Betrunkener. Und während in den Fernsehstudios hitzig debattiert wurde, während Analysten Prognosen wagten und die Opposition nach Worten rang, während das Land zwischen Euphorie und Entsetzen schwankte, wurden in der Stadt sämtliche Wein- und Biervorräte geleert.

Zweites Kapitel HEIMAT

Als der Abgeordnete Josef Schneemandl, stellvertretender Fraktionsführer der Konservativen, Seilbahn-Lobbyist und Hotelier, am nächsten Vormittag infolge der endlosen Siegesfeier arg verkatert und nach stundenlanger Rückreise verspätet am häuslichen Frühstückstisch erschien, fand er eine recht unbehagliche Stimmung vor.

Der Duft von frischem Kaffee, altem Fett und der metallische Geruch von rohem Fleisch schlugen ihm entgegen, als er die rustikale Holztür zur geräumigen Bauernküche aufschlug. Die dicken Holzbalken an der Decke warfen dunkle Schatten auf den speckig glänzenden Holzboden, der mit tiefen Rillen und Kratzern gezeichnet war. Ein alter Kachelofen in der Ecke strahlte noch etwas Restwärme aus, die schmiedeeisernen Haken darüber waren mit Bündeln getrockneter Kräuter behangen.

Seine Frau Anna stopfte mit hochgekrempelten Ärmeln und roher Gewalt dicke Brocken von geschnittenem Fleisch in die Faschiermaschine. Das ratternde Geräusch der sich drehenden Schneidemesser durchschnitt die geladene Stille, während ihre kräftigen Hände das zähe Gewebe mit ungeduldigen Bewegungen weiterdrückten. Sie blickte nicht einmal auf, als er bei der Tür hereinkam – ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Lage ernst war.

Da war es wieder, dieses hohle Gefühl in seiner Magengegend, das ihn während der Plenarsitzung schon befallen hatte. Vermutlich hatte er zu wenig gegessen? Das Besäufnis danach in der Parlamentskantine war sicher auch nicht hilfreich gewesen.

Am alten, mit Wachs polierten Holztisch saß seine Tochter Katharina mit verweinten, geröteten Augen. Ihr zerzaustes Haar fiel wirr über die Schultern, während sie mit der Schürze ihres Trachtenrockes fahrig versuchte, ihre Tränen zu trocknen. Ihre Hände zitterten leicht, als sie an ihrer Tasse rührte, ohne sie wirklich zum Mund zu führen. Der Löffel klirrte leise gegen das Porzellan, ein nervöses Geräusch, das Schneemandl Gänsehaut verursachte.

Schwiegersohn Jens Klein, ihr Mann und nunmehr Juniorpartner im Familienbetrieb, saß ihr mit verschränkten Armen gegenüber, sein kantiges Gesicht steinhart vor Zorn. Die dunklen Augen, die sonst stets einen freundlichen Ausdruck hatten, funkelten seinen Schwiegervater feindselig an. Seine Haltung war steif, sein Kiefer angespannt – als hielte er sich mit aller Kraft zurück, nicht loszupoltern. Die Schatten unter seinen Augen verrieten, dass er in dieser Nacht kaum Schlaf gefunden hatte.

Zu Schneemandls Füßen rangelten die beiden Enkelkinder, Leopold-Luis und Franziska, auf einem abgetretenen Teppich um eine Puppe. Ihre kleinen Hände zerrten so fest an dem Stoffkörper, dass der Kopf schließlich mit einem trockenen Ruck abriss. Die kurzen Sekunden der Stille, in denen sie fassungslos abwechselnd auf das Gesicht und den Rumpf starrten, wurden von einem plötzlichen, markerschütternden Geschrei unterbrochen. Franziska warf sich heulend auf den Boden, während ihr Bruder triumphierend mit dem Puppenkopf in der Hand davonrannte.

Verwirrt und ängstlich blickte Schneemandl seine Familie aus kleinen, verquollenen Äuglein an. Sein Schädel pochte, seine Glieder schmerzten und hinter seinen Augen brannte es. Das von der Autofahrt verschwitzte Hemd klebte an seinem Rücken, und als er sich mit fahrigen Bewegungen an den Tisch zog, um sich auf einen Stuhl sinken zu lassen, entschied er, in die Offensive zu gehen, bevor die Spannung im Raum ihn wie eine kalte Welle überrollte.

»Was is' denn do los?«

»Was is' denn do los!« Mit einem Ruck drehte sich Frau Schneemandl um, das Gesicht glühend vor Zorn, in der linken Hand ein Filetiermesser, das sie ihm drohend entgegenstreckte.

»Was los is', du Rindviech? Was soll denn los sein, verdammt? Nix is' los! Du Vollidiot hast nur g'holfen, deine eigenen Enkelkinder und deinen Schwiegersohn aus'm Land zu treib'n!«

Wegen seiner stechenden Kopfschmerzen fiel es ihm schwer, einen klaren Gedanken zu fassen, doch langsam dämmerte ihm die schreckliche Wahrheit. In seinem Bauch bildete sich ein Knoten. Humpls Rede war ihm tatsächlich unnötig hart und angriffig vorgekommen – doch warum sollte der Populist, und der war er durch und durch, Dinge erwähnen, die ihn schwächer wirken lassen würden? Besonders bei einem derart wichtigen Ereignis? Die Einsicht kroch nun aber schmerzlich langsam durch seinen von Schnaps malträtierten Magen hinauf ins Gehirn. Was hatte er gesagt?

Keine Ausnahmen! Die Erinnerung traf ihn wie ein Schlag in die Magengrube. Kein Augenzudrücken! Vor seinen Augen wurde es schwarz, es schnürte ihm regelrecht die Kehle zu. Auf sein Betreiben hin und nach mühseligen Verhandlungen hatte seine Partei dem Gesetz nur unter der Bedingung zugestimmt (und die nötige Verfassungsmehrheit beschafft), dass vorbildlich integrierte Ausländer, die in dauerhafter Beschäftigung standen und dem Land von Nutzen waren (wie sein Schwiegersohn), vorzeitig eingebürgert oder automatisch eine Aufenthaltsgenehmigung für Fremdarbeitskräfte bekommen und so vom Remigrationsgesetz ausgenommen bleiben würden.

»Keine Protektion!«, murmelte er kreidebleich und rang nach Luft. Bei dem Gedanken an die Worte des Kanzlers wurde ihm klar, dass er betrogen worden war. Die Erkenntnis traf ihn wie ein Blitz. Er hatte einem Gesetz zugestimmt, das so nicht ausgemacht gewesen war …

»Was is' mit deinem Handy?«, kläffte seine Frau und riss ihn aus seiner bleiernen Starre. Er hatte es während des Fluges von der Hauptstadt zurück in die heimatliche Provinz auf Flugmodus gestellt und vergessen, es wieder einzuschalten.

»Do klingelt's seit Stunden durchgehend!«

Erst jetzt bemerkte er, dass der Hörer des privaten Festnetzanschlusses neben den Apparat gelegt worden war. Hastig kramte er in seinen Taschen nach seinem Mobiltelefon. Tatsächlich: dutzende Anrufe in Abwesenheit und unzählige Nachrichten, von ratlos bis wütend. Er scrollte nur schnell durch, alles zu lesen oder die Mobilbox abzuhören, überforderte ihn in dem Moment.

Die gesamte Gastronomie- und Hotelleriebranche des Landes, die er als deren Verbandsvorsitzender zu vertreten hatte, schien in Aufruhr. Als wäre das nicht genug, drückte Schwiegersohn Jens ihm ein Stück Papier in die Hand. Immer noch starr vor Schreck las Schneemandl.

»Sehr geehrter Herr Klein! Gemäß Paragraf soundso, Absatz 2, Ziffer 1«, dabei handelte es sich um die maßgebliche Passage im neuen Remigrationsdurchführungsgesetz, »ist laut Bundesverfassung einem Fremden der Aufenthalt zu entziehen, wenn …«

Darauf folgten mehrere Absätze mit einer Aufzählung sämtlicher Ausweisungsgründe, Informationen über Vermögenswerte oder Einkommensnachweise und die unmissverständliche Aufforderung, das Land (im vorliegenden Fall mitsamt den beiden Enkelkindern, die demnach als Migrationsstämmige galten) binnen der zugestandenen Frist dauerhaft zu verlassen.

»So eine Gemeinheit!«, schluchzte seine Tochter Katharina Klein in ihr Taschentuch hinein. »Was soll ich jetzt mit den Kindern machen? Nach Preußen auswandern vielleicht, du Rabenvater, du?«

»Dit is' wirklich 'n Meisterstück …«, erklärte nun auch Jens Klein in verächtlichem Ton. »Einen Mann wie mich, der sagen kann, dass er sich für dies Haus verschlissen hat, einen Mann wie mich, dessen Kinder mit euren Traditionen und Werten großgeworden sind, einfach aus'm Land jagen, wie 'nen räudigen Hund! Frechheit is' das! Unverschämtheit!«

Der Erbe seines Hotels, Ehemann seiner Tochter und Vater seiner Enkelkinder stammte aus Deutschland, genauer gesagt aus Ostdeutschland, das nun Neue Preußische Republik (NPR) hieß, nachdem es sich vor ein paar Jahren wieder unabhängig gemacht hatte. Die Grenzen zur Bundesrepublik waren exakt jene wie zu DDR-Zeiten, auch Berlin war wieder geteilt worden – anstatt einer Mauer musste diesmal bis auf Weiteres aber ein Maschendrahtzaun genügen. Die Abspaltung war das Resultat eines jahrelangen Prozesses, in dem eine radikale Separatistengruppe, die sich selbst Die Eisernen nannte, gezielt auf eine nationale Abkapselung hingearbeitet hatte. Mit paramilitärischen Einheiten, gezielter Propaganda und Unterstützung durch einflussreiche Netzwerke aus Russland und den USA hatten sie die politische Landschaft des Ostens grundlegend umgestaltet. Ihr Motto: »Preußen erhebt sich.« Nachdem die Rechtsnationalen dann in allen Landesteilen und Kommunen absolute Mehrheiten errungen hatten, war der Schritt zur Unabhängigkeit nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Während man sich im Westen nach wie vor mit Mehrparteien-Regierungen und kompromissfaulen Koalitionen herumschlug, hatte die NPR klare Strukturen geschaffen: nach innen hart, nach außen abgeriegelt.

Für Jens Klein hatte das neue Preußen nichts mehr übrig. Wer zu lange im Ausland gelebt hatte, galt als entfremdet – und war unerwünscht.

»Nun schau mich doch mal an! Ick hab' ja nicht mal mehr 'nen Reisepass!«, wetterte der Schwiegersohn, das Gesicht rot vor Wut. »Weil du mir immer erzählt hast, es wird schon, alles wird jut! Und jetzt? Jetzt steh' ick hier, hab' weder bei den Deutschen noch bei den Preußen neue Papiere beantragt, weil du ja meintest, es ist alles in der Reihe. Und jetzt stellt sich raus – nüscht is'! Ganz einfach nüscht! Ick bin staatenlos! Und nun sag du mir, wohin mit uns?!«

Jens Klein hatte vor gut zehn Jahren als Saisonarbeiter im Schneemandl'schen Betrieb angeheuert. In der Tourismusbranche waren tausende Arbeitskräfte aus dem strukturschwachen Ausland beschäftigt, weshalb die Unternehmen so auf Ausnahmen gepocht hatten. Man konnte innerhalb der Wintermonate oder auch im Sommer zwar gut verdienen, war dafür aber oft zwölf Stunden und mehr im Einsatz, und das sechs Tage die Woche. Einheimische waren für eine Beschäftigung zu diesen Bedingungen schon lange nicht mehr bereit, zumal auch erwartet wurde, am Arbeitsplatz zu wohnen. Die Personalhäuser waren im Gegensatz zu den Hotels allerdings alles andere als luxuriös ausgestattet – Doppelzimmer, Gemeinschaftsbäder und Toiletten am Gang waren die Regel. Die Mitbenutzung der Wellness-Anlagen war selbst am freien Tag meist strengstens untersagt.

Jens Klein hatte sich dennoch mit Fleiß und Ausdauer rasch hochgearbeitet, vom einfachen Gehilfen in der Küche über das Service im Restaurant bis hin zum Barchef im hoteleigenen Après-Ski-Lokal. Von der Liaison mit seiner Tochter hatte Schneemandl erst erfahren, als die schon schwanger und es kaum noch zu übersehen war. Was war ihm anderes übriggeblieben, als einer Hochzeit mit dem Angestellten aus Ostdeutschland (jetzt Preußen) zuzustimmen?

»Ich gehe nirgendwohin«, weinte Katharina Klein, »und die Kinder bleiben auch da! Das hast du uns versprochen! Und du regelst des jetzt gefälligst!«