Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

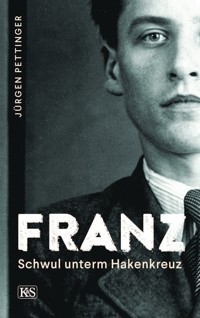

"Er ist ein völlig haltloser, seinen widernatürlichen Trieben gegenüber machtloser Verbrecher, bei dem von Freiheitsstrafen kein erzieherischer oder abschreckender Erfolg mehr zu erwarten ist." Anklageschrift gegen Franz Doms Franz Doms ist eines der vergessenen Opfer der NS-Justiz. Wie tausende andere schwule Männer wurde er verfolgt, diskriminiert, inhaftiert und schließlich zum Tode verurteilt. 1944 starb er im Alter von 21 Jahren im Hinrichtungsraum des Landesgerichts Wien. Bis zu seinem Tod blieb er loyal und denunzierte nie andere, um sich selbst zu retten. Jürgen Pettinger hat sich intensiv mit Franz Doms' Leidensweg auseinandergesetzt, erzählt bildhaft, was über sein Leben bekannt ist, zitiert aus überlieferten Ermittlungs- und Gerichtsakten und bildet Dialoge anhand von Gesprächsprotokollen nach. Doch Pettingers Zugang ist mehr als eine bloße Rekonstruktion der Fakten. Er taucht tief in die Welt Franz Doms' ein und zeichnet dessen letzte Lebensjahre auf intime und packende Weise nach, wodurch sein tragisches Schicksal, das exemplarisch für die systematische Verfolgung Homosexueller während des NS-Regimes steht, nah und spürbar wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 216

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jürgen Pettinger

FRANZ

Schwul untermHakenkreuz

Vorwort

Vollstreckungstag, Teil 1

Die erste Begegnung

Tratsch im Stiegenaufgang

Schädelgymnastik

Lichtbilder und Ausfahrten

Pflichttreue

Agent Provocateur im Dampfbad

Spaziergang im Hof

Bittere Rache

Praterlärm und Wirklichkeit

Rettung und Schuld

Spätes Beileid

Vollstreckungstag, Teil 2

Endnoten

Vorwort

Am 13. April 1943 gab Ferdinand Jezek bei seiner Einvernahme durch den Kriminalbeamten Karl Seiringer zu Protokoll, dass er zirka zwei Wochen davor in seiner Wohnung mit einem Burschen Sex gehabt hatte. Er bezahlte für die sexuellen Dienstleistungen zwanzig Reichsmark, doch der Bursche wollte mehr. Nachdem er einmal kurz sein Zimmer verlassen hatte, merkte Jezek, dass ein kleiner Wecker, der auf dem Tisch stand, verschwunden war. Für dessen Herausgabe verlangte der Bursche noch mehr Geld: „Weiters sagte er, er würde mich anzeigen und keinen Pardon mit einem „Warmen‘ machen. Auch drohte er mir eine Ohrfeige an. Ich gab ihm weitere RM 15.– um die Uhr zurückzubekommen. Der Bursche riß mir das Geld – RM 15 – aus der Hand und gab mir die Uhr nicht zurück. Neuerlich drohte er mir mit Anzeige und mit „einer in die Goschen‘. […] Der Bursche hat mir sonach RM 15.– erpreßt und eine Weckeruhr im Werte von ca RM 20.– gestohlen. Wie der Bursche heißt weiss ich nicht.“*

Obwohl Ferdinand Jezek keinen Namen nennen konnte, fand der erfahrene, auf Ermittlungen in der homosexuellen Subkultur spezialisierte Karl Seiringer rasch einen Verdächtigen. Schon am nächsten Tag wurde Franz Doms um 10.30 Uhr in der elterlichen Wohnung festgenommen. Er sollte nie mehr das Licht der Freiheit erblicken, denn Ferdinand Jezeks Aussage hatte schwerwiegende Folgen.

An Franz Doms sollte ein Exempel statuiert werden.

Der am 27. März 1922 in kleinbürgerliche Verhältnisse geborene Doms kam schon früh mit homosexuellem Begehren in Berührung. Sein Vater war Pensionist der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, seine Mutter versorgte den Haushalt und Franz’ ältere Geschwister, seinen Bruder Adolf und seine Schwester Josefine. Sie lebten in einer ärmlichen Bassenawohnung in einem Hinterhaus am Handelskai, direkt an der Donau und unweit des Praters. Auch wenn es keine direkten Zeugnisse gibt, legt es Franz’ Biografie nahe, dass der aufgeweckte Junge seinen Weg in den Vergnügungspark, aber auch in die angrenzenden Praterauen gefunden haben wird. Einzelne Gasthäuser und versteckte Ecken in den weitläufigen Auwäldern waren zu dieser Zeit beliebte Treffpunkte für homosexuelle Männer.

Als Franz Doms 1940 das erste Mal angezeigt wurde, weil er mit Homosexuellen verkehrte und angeblich Hitler beleidigt hatte, gab er in der Vernehmung bei der Gestapo zu, dass er sich schon als 14-Jähriger, als er noch zur Schule ging, mit Männern eingelassen hatte. Obwohl er von sich selbst behauptete, weder homosexuell noch bisexuell veranlagt zu sein, kannte er die Rituale der Anbahnung. Die verstohlenen Blicke, die etwas zu lange hielten, die ersten zaghaften Gespräche auf der Straße, die Einladungen ins Kino oder in ein Restaurant auf ein Bier und die wie zufällig wirkenden Berührungen, die im dunklen Kinosaal, in einem Hauseingang oder schließlich in der Wohnung der Männer zu mehr führten. Und immer gab es wohl etwas Geld, etwas zu trinken oder kleine Geschenke.

Bei der ersten Verhandlung kam er noch glimpflich davon, das Gericht glaubte noch, dass sich Franz Doms bessern werde, dass die Androhung einer Zuchthausstrafe ihn auf den rechten heterosexuellen Weg zurückführen würde. Auch eine Zwangsverpflichtung zum Reichsarbeitsdienst sollte der Besserung dienen. Aber bereits nach vier Monaten wurde er von diesem krankheitsbedingt wieder entlassen. Bei einer gerichtsärztlichen Untersuchung wurde später festgestellt, dass er „das Bild eines Neurasthenikers bot, der sittlich und zweckbewusst seine Beschwerden übertreibt“. Im Oktober 1941 wurde Franz Doms erneut festgenommen und „wegen unzüchtigen Verkehrs mit einem Unbekannten und wegen versuchter Verleitung eines Jugendlichen zu gleichgeschlechtlicher Betätigung zu einem Jahre schweren Kerkers verurteilt“.

Beim zweiten Mal fiel die Strafe drastisch aus. Bis Anfang Jänner 1943 musste Franz Doms seine Kerkerhaft absitzen. Hinzu kam noch ein Monat im März 1943, die Verbüßung des Strafrests seiner bedingten Strafe von 1940. Bis zu seiner neuerlichen Verhaftung am 14. April sollte Franz Doms nicht einmal drei Monate in Freiheit verbringen.

Die Nationalsozialisten hatten gleich zu Beginn ihrer Herrschaft die Verfolgung von Homosexualität intensiviert. 1939 hat sich die Zahl der Verurteilten mehr als vervierfacht. Auch wenn die Zahlen mit Kriegsbeginn wieder leicht fielen, die Sondermaßnahmen gegen Homosexuelle wie die drastische Erhöhung der Strafmaße, die Möglichkeit der Deportation in Konzentrationslager, medizinische Experimente zur chemischen Kastration oder die sogenannte „freiwillige“ Entmannung blieben. Eine weitere Maßnahme war die Einführung von Sondergerichten, vor denen Gegner:innen des Regimes und Menschen, die nicht in das Konzept der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft passten, in vereinfachten Schnellverfahren abgeurteilt wurden, in denen die Rechte der Angeklagten erheblich beschnitten und rasche Todesurteile ermöglicht wurden.

Am 10. November 1943 stand Franz Doms vor dem Richter eines Wiener Sondergerichts. In der Anklagerhebung wurden nun alle Delikte zusammengefasst und es wurde ihm zur Last gelegt, „seit 1938 bis April 1943 in Wien, als gefährlicher Gewohnheitsverbrecher in 18 Fällen mit Männern Unzucht getrieben und im April 1943 einem von diesen, dem Ferdinand Jezek 1 Weckeruhr im Werte von 15.- RM gestohlen und Jezek mit Anzeigeerstattung erpresst zu haben.“ Für diese Verbrechen wurde Franz Doms zum Tode verurteilt. Für das Gericht war „sein strafbares Treiben derart schwerwiegend und insbesondere in den letzten Handlungen derart verwerflich und seine sittliche Halt- und Hemmungslosigkeit […] derart tiefgehend, unbeeinflussbar und unverbesserlich, dass sowohl das Bedürfnis nach gerechter Sühne wie auch der Schutz der Volksgemeinschaft die Verhängung der in § 1 des Gesetzes zur Aenderung des RStGB. vom 4.9.1941 bestimmte Strafe erfordert, nämlich der Todesstrafe“.

In Franz Doms kulminierten alle abwertenden Vorstellungen, die die Nationalsozialisten von Homosexuellen hatten. Er galt als Jugendverderber, als hemmungsloser Sexualstraftäter, als Erpresser und darüber hinaus als Dieb. Das ist auch die Sicht der Verfolgungsbehörden, die sich in den erhaltenen Strafakten widerspiegelt, angesichts derer es schwerfällt, den Menschen Franz Doms zu finden. Aber das ist das Anliegen von Jürgen Pettinger, der die Dokumente über Franz Doms wieder und wieder und zwischen den Zeilen gelesen hat. Und der Frage nachgeforscht hat, wer denn dieser junge Mann war, der auf einem erhaltenen Gestapo-Foto seinen Hut verwegen schief auf dem Kopf trägt und dabei ernst in die Kamera blickt. Verstand er sich selbst als homosexuell? Hat er in jugendlichem Leichtsinn die Gefahr, die von einer Verfolgung wegen Unzucht wider die Natur, nach jenem § 129 Ib des österreichischen Strafgesetzes, der seit 1852 in Kraft war und die gesamte NS-Zeit auch in Kraft blieb, unterschätzt? War er naiv und unbedarft oder doch eher ein Draufgänger oder ein Strizzi? Fragen, die aus den dürren Informationen, die die Akten liefern, kaum zu beantworten sind, auch wenn man, zwischen den Zeilen lesend, Splitter von Wirklichkeit zu erahnen versucht. Es ist die Sicht und Sprache der Verfolger, die in diesen Dokumenten ihren Ausdruck findet.

Um einen Franz Doms jenseits dieser tendenziösen Berichte zu finden, wählte Jürgen Pettinger den Weg der Fiktionalisierung. Um den Ablauf zu straffen und stringent erzählen zu können, zog er Informationen aus Vernehmungsprotokollen mehrerer Personen in einer Person zusammen, raffte manche Abläufe und ließ sich für Schilderung von Örtlichkeiten wie dem Römerbad auch von Berichten aus anderen Strafverfahren inspirieren. Darüber hinaus ergänzte er Aspekte, die in den Gerichtsprotokollen vollständig fehlen – so etwa zum Gefängnisalltag und zum Strafvollzug, aber auch zum Ablauf von Franz Doms’ Hinrichtung – aus anderen Dokumenten. Auch wenn sich die Abläufe der Verfahren und die handelnden Nebenfiguren mitunter von den Protokollen unterscheiden, so ist an Jürgen Pettingers romanhafter Darstellung nichts erfunden. Er hat die vergilbten Strafakten aus der NS-Zeit mit Leben erfüllt und zeigt uns seinen Franz Doms, der sich von den Quellen abheben mag, aber deshalb nicht weniger wahrhaftig ist.

Andreas Brunner, QWIEN – Zentrum für queere Geschichte

* Dieses und die folgenden Zitate aus dem Strafverfahren gegen Franz Doms vor dem Sondergericht Wien, Wiener Stadt- und Landesarchiv, Strafsachen, SHv 5615/47

Vollstreckungstag, Teil 1

Halb 11 Uhr: Verkündigung der Todesurteile am heutigen Tage.

Dienst-Tagebuch Oberpfarrer Köck, Gefangenenseelsorger, 7. Februar 1944

Näherkommende Schritte, das Klirren eines Schlüsselbundes – bei jedem Geräusch draußen auf dem Gang rutscht Franz Doms das Herz in die Hose. Werden sie ihn heute holen? Seit dem Morgengrauen ist das die bange Frage. Am liebsten würde er sich in das von der Tür am weitesten entfernte Eck verkriechen, doch er widersteht diesem Instinkt. Verkrampft, aber aufrecht sitzt er auf seiner Pritsche, andauernd auf den Flur hinhorchend: Welche Zelle ist die nächste? Bewegen sich die Schritte in seine Richtung?

Irgendwo wird eine Zellentüre geöffnet. Es muss in der unmittelbaren Nachbarschaft sein. Den aufgerufenen Namen versteht er nicht eindeutig: „Soundso, mitkommen!“ Deutlich ist das Klappern von Holzschuhen zu hören, die jemand auf dem Steinboden abstellt. Wer gerufen wird, muss die schweren Pantoffel zuallererst ausziehen und sie vor seiner Zellentüre hinstellen. Den Sinn dahinter hat Franz nie ganz begriffen. Sollen sich die armen Seelen heimlich und verstohlen auf Socken aus dem Leben schleichen1, um die anderen Gefangenen nicht mit ihrem Getrampel auf dem letzten Weg aufzuscheuchen?

Immer, wenn am Abend Hinrichtungen geplant sind, ist es in der Früh zunächst ganz ruhig auf den Gängen und Treppen. Selbst die Hausarbeiter – ebenfalls Häftlinge, die für Putzarbeiten oder zum Austeilen der Mahlzeiten eingeteilt sind – werden in ihre Zellen gesperrt. Es herrscht Totenstille im ganzen Trakt, bis irgendwann die Vollstreckungskommission zu hören ist.

Ein metallisches Geräusch verursacht Franz Gänsehaut: das unverkennbare Klirren der Springerkette, die allen zum Tode Verurteilten umgelegt wird, sobald sie aus ihren Zellen geholt werden. Ein Reifen um das rechte Hand-, ein anderer um das linke Fußgelenk und beide mit einer Eisenkette diagonal miteinander verbunden – damit ist die Bewegungsfreiheit bis auf das Äußerste eingeschränkt.2 Selbst kurze Wege, wie der in den Waschraum, werden so zu einer gefährlichen Stolperstrecke und enden nicht selten mit blauen Flecken oder blutigen Platzwunden am Kopf, besonders wenn sich die Wachbeamten auch noch einen Spaß daraus machen und den Gebundenen wie an einer Leine hinter sich herschleifen oder mit Tritten und Fausthieben vor sich herjagen.

„Vielleicht“, kommt es Franz in den Sinn, „ist der letzte Gang ohne die lästigen Holzschuhe ja sogar weniger holprig?“ Für einen solch zynischen Gedanken hätte er sich vor ein paar Wochen noch geschämt. Lange hat Franz sich davor gescheut, sich einzugestehen, dass die Angst um das eigene Leben alles andere in den Schatten stellt. Er war es gewohnt, Rücksicht zu nehmen, war bemüht, bei den Verhören bei der Gestapo oder der Polizei möglichst niemanden zu belasten. Während seiner Haftzeiten hat er immer versucht, anderen das Leben nicht noch schwerer zu machen, als es ohnehin schon war.

In seiner Anfangszeit im Todestrakt kam es ihm noch unanständig vor, erleichtert aufzuatmen, wenn sich eine andere Zellentür für den Scharfrichter öffnete und nicht seine eigene. Er hatte versucht, dagegen anzukämpfen, bis er merkte, dass dieser Selbsterhaltungstrieb nichts mit einem Mangel an Willenskraft oder einer Charakterschwäche zu tun hatte.3

Wer lange genug in einer Todeszelle sitzt, erkennt mit der Zeit die Anzeichen für bevorstehende Hinrichtungen schon Tage im Voraus. Sobald nämlich die Vollstreckungsbefehle im Gefangenenhaus einlangen, erregen sie die Neugier der Aufseher. Sie wollen den Menschen, der nur noch wenige Tage zu leben hat, zu Gesicht bekommen. Die Folge davon ist, dass die Gucklöcher der jeweiligen Zellentüren ständig geräuschvoll auf und wieder zugemacht werden.4

Ein weiterer Hinweis ist das Erscheinen des Pfarrers, der von Zeit zu Zeit seine Runden im Gefangenenhaus macht. Er ist von den Aufsehern und den anderen Gefangenen leicht zu unterscheiden, weil er leichteres Schuhwerk trägt und seine Schritte nicht klacken, sondern eher quietschen. Anfangs hatte Franz das Gefühl, dass die Besuche zufällig stattfinden, doch schon nach den ersten Hinrichtungen war ihm aufgefallen, dass am Ende immer die geholt wurden, die zuvor geistlichen Besuch erhalten hatten.

Als vor einigen Wochen auch seine eigene Tür aufging und der Pfarrer plötzlich in seiner Zelle stand, verlor er die Beherrschung: „Wann bin ich dran?! Morgen oder übermorgen?!“

Der Pfarrer reagierte verblüfft und war verwundert darüber, dass sein Besuch als Zeichen für einen neuen Vollstreckungsbefehl gedeutet wurde. Franz Doms erklärte ihm deshalb, was er wahrgenommen hatte, und sagte auch gleich dazu, dass er selbst keinen Wert darauf legte, auf diese indirekte Art vorher informiert zu werden. Um den Verdacht zu entkräften, versprach der Pfarrer damals, in Zukunft öfter zu kommen. Tatsächlich ist er seither aber nie wieder aufgetaucht.5

In der Regel liegen zwischen Urteilsspruch und Vollstreckung neunzig Tage, wenn bis dahin keine Begnadigung erfolgt. Wenn er sich nicht verzählt hat, dann war seine eigene Verurteilung genau vor neunundachtzig Tagen. Franz ist sich bewusst, dass er bald an der Reihe sein wird, was ihn umso mehr in inneren Aufruhr versetzt, sobald sich wieder ein Vollstreckungstag ankündigt. Die Hoffnung, seinen Vater oder die Schwester ein letztes Mal zu sehen, hat er längst aufgegeben. Jedes Abschiednehmen wird von der Gefängnisverwaltung unmöglich gemacht. Angehörigen wird nicht einmal der Hinrichtungstermin bekannt gegeben, wie auch die Todeskandidaten selbst erst am selben Tag über die bevorstehende Vollstreckung informiert werden.

Seine Familie hat Franz zuletzt im Gerichtssaal gesehen, allerdings durften sie auch damals schon nicht mehr miteinander reden, geschweige denn sich verabschieden, und so starrten sie sich nach der Verkündigung des Urteils die ganze Zeit über nur gegenseitig still an, während er mit Handschellen gefesselt und flankiert von zwei Wachebeamten durch eine Seitentür abgeführt wurde. Kein Winken, keine Umarmung, kein letztes Wort, nichts.

Aus dem Verhandlungssaal wurde er sofort die Stiege hinunter ins Erdgeschoss gebracht, anstatt zurück in seine alte Zelle, in der er während der Untersuchungshaft untergebracht war. Obwohl er, bleiern wie er war, keinen klaren Gedanken fassen konnte, war ihm dennoch sofort bewusst, dass er diese Stiege nicht wieder hinaufsteigen würde. Jeder im Gefangenenhaus wusste, dass der Trakt E im Parterre für die Todeskandidaten reserviert war.

In einem schmutzigen, kalten Flur, in den nur durch ein Glasdach von oben herab fahlgrünes Licht fiel, wurden ihm dann die Fesseln abgenommen und er musste sich nackt ausziehen. Sämtliche Kleidungsstücke, die er vor Gericht getragen hatte, wurden ihm genommen, selbst Socken und Unterhose, jede persönliche Habe. Darauf folgte eine strenge Leibesvisitation, als müssten an ihm die Gebeine gezählt werden.6 Am Ende wurde er kahlgeschoren, bis er am Kopf ganz blutig war, und er erhielt neue Sträflingskleidung. Eine alte Hose, ein grobes Hemd, ein Überwurf und ein paar Holzschuhe wurden ihm hingeworfen und fertig war der „Köpfler“, wie die Häftlinge im Todestrakt genannt werden. Als er sich wieder angekleidet hatte, legten ihm die Beamten erstmals die Springerkette an und Franz Doms stolperte ihnen in den klobigen Schuhen in die nächste Zelle nach. Dort wurde ihm die Kette wieder abgenommen und die Türe hinter ihm verriegelt. Stille.

Die neue Zelle maß zirka zwei mal fünf Meter, gerade groß genug, um ein paar Schritte vor und zurück machen zu können. Nicht anders als die Zellen, die er bisher gesehen hatte. Die Wände waren mit weiß-gräulicher Farbe getüncht, die auf der Kleidung Flecken hinterließ, die nur schwer wieder herausgeklopft werden konnten, wenn man sich dagegen lehnte oder sie versehentlich berührte. Rechts neben der Tür ein Spind aus Sperrholz, daneben eine gemauerte Nische, in der sich der Abort befand. Waschbecken gab es keines, Wasser nur aus dem Gummischlauch über der Muschel. Linkerhand, fest verschraubt, ein Holztisch, eine kleine Sitzbank und darüber eine Stellage. Dort fiel Franz dann doch sofort etwas Ungewöhnliches auf: ein Becher mit einer Zahnbürste, ein Stück Brot, das für jeden Häftling eine Kostbarkeit war, und noch so manch andere Kleinigkeit, die man normalerweise nicht im Gefängnis zurücklässt.7 Franz beschlich sofort das ungute Gefühl, dass der Besitzer dieser Sachen nicht gerade einer Haftarbeit nachging und gleich zurückkommen würde, sondern wahrscheinlich vor kurzem zur Hinrichtung abgeholt worden war. Dieses Gefühl ließ ihn erschaudern, machte es ihm erstmals doch auch das eigene Schicksal bewusst. Er setzte sich auf die Pritsche, auf der ebenfalls noch das zerknitterte Bettzeug eines anderen lag. Wie war es möglich zu überleben, wenn man auf den eigenen Tod wartete? Wie sollte er in den nächsten Wochen nicht irrsinnig werden?

Ein Klopfen an der Wand reißt Franz plötzlich aus den Erinnerungen an seinen ersten Tag im E-Trakt. Diesmal ist es allerdings kein Geräusch, das ihn zu Tode erschreckt, sondern eines, auf das er schon die ganze Zeit über gewartet hat. Regelmäßige Schläge, dann eine Pause, wieder Schläge. Anfangs hatte es eine ganze Weile gedauert, bis er begriff, was das Klopfen zu bedeuten hatte, aber es ist ganz einfach: Es sind Buchstaben. Ein Schlag für A, zwei für B, drei für C, und so weiter. Eine mühsame Art der Verständigung und langwierig, aber sie funktioniert, auch wenn man das Morse-Alphabet nicht kennt und man sich nicht verzählt.8

So hat Franz herausgefunden, dass sich die Nachbarzelle ein Leopold und ein Stefan teilen, die beide „Politische“ sind. Franz bedeutete ihnen damals, aus demselben Grund hier zu sein. Man habe ihn festgenommen, weil er auf den Führer geschimpft habe, behauptete er. Das stimmte sogar, war aber nur die halbe Wahrheit. Er fürchtete, sie hätten den Kontakt zu ihm sofort wieder abgebrochen, wenn er ihnen gesagt hätte, warum er wirklich hier war.

Die beiden Männer nebenan sind nur ein paar Tage vor ihm in den Todestrakt gekommen und haben den vorherigen Bewohner seiner Zelle tatsächlich kennengelernt. Von ihm haben sie die Klopfzeichen-Methode gelernt. Sie waren es, die Franz bestätigten, dass der vorherige Insasse tatsächlich nur Stunden vor seiner eigenen Ankunft abgeholt und hingerichtet worden war.

Franz und seine Nachbarn tauschen sich täglich über ihre neuesten Beobachtungen aus. Wenn ein neuer Häftling ankommt, jemand verlegt oder entlassen wird, ziehen sie ihre Schlüsse daraus. Immer freilich mit dem Ziel, herauszufinden, ob etwas im Gange ist und wann wieder Hinrichtungen anstehen. Gesehen haben sie sich in all den Wochen allerdings noch nie. Das Wachpersonal achtet streng darauf, dass die Insassen unterschiedlicher Zellen voneinander getrennt bleiben, damit sich „Komplizen“ nicht verabreden können.9 Im Grunde eine weitere Verschärfung der Todesstrafe, weil alte Freunde, Gesinnungsgenossen oder auch nur Zellennachbarn mit der ungestillten Sehnsucht nach einem Wiedersehen oder letzter menschlicher Nähe sterben müssen. Um sich wenigstens irgendwie halbwegs anständig und persönlich verabschieden zu können, nutzen viele am Ende sogar die Aborte zur Kommunikation. Auch das ist natürlich streng verboten und fliegt leicht auf. Man muss nämlich regelrecht in die Schüssel schreien, damit derjenige, der auf der anderen Seite sein Ohr hineinhält, es hört. „Bleib stark!“ und „Mach es gut!“, schallt es dann durch die Rohrleitungen in den Wänden zwischen den Zellen. Einige nehmen dafür in ihren letzten Stunden sogar noch Prügel in Kauf. Die „Klopferei“ ist da deutlich sicherer, sie ist leiser und unauffälliger.

Franz hat die Nachricht von nebenan inzwischen entziffert, sie lautet: „Achtung!“ Er hat sich also nicht getäuscht und die Geräusche von heute Morgen richtig gedeutet. Es ist wieder so weit. Da seine Nachbarn und er ähnlich lange im Todestrakt sitzen, müssen alle drei auch jederzeit damit rechnen, vorgeführt zu werden. Wenn nicht heute, dann vielleicht morgen. Es ist Mittwoch, und Vollstreckungen finden meist mittwochs und donnerstags statt. Auch das ist aber nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, denn es wurde auch schon an anderen Tagen getötet.10

Eine letzte Bestätigung für ihre Vermutung, dass es wieder so weit ist, liefert in einer Zelle in der Nachbarschaft mittlerweile die besonders leiernde Stimme eines Staatsanwaltes. Dem armen Sünder, der zuvor seine Pantoffel ausziehen musste und dann in Ketten gelegt wurde, wird gerade der allerletzte Funken Hoffnung genommen: „Der Reichsminister für Justiz hat von seinem Gnadenrecht keinen Gebrauch gemacht, der Gerechtigkeit ist freier Lauf zu lassen. Das Urteil wird heute um 18 Uhr hier im Haus vollstreckt.“11

Während seiner gesamten Zeit im Todestrakt ist Franz noch kein einziger Fall untergekommen, bei dem einer begnadigt worden wäre, auch die Zellennachbarn haben nie dergleichen berichtet.

Wer im E-Trakt an Vollstreckungstagen genau hinhört, kann sich am Ende immer ausrechnen, ob jemand dem Fallbeil entkommen ist oder nicht. Die dumpfen Aufschläge des schweren Eisenmessers hallen am Abend immer bis in den letzten Winkel jeder Zelle. Wumms! Wie ein Uhrwerk, alle zwei Minuten ein Schlag.12 Wer am Vormittag mitzählt, wie viele Menschen abgeholt werden, muss die Zahl am Abend nur mit jener des herabfallenden Fallbeils vergleichen. Anfangs hat Franz immer einen Schlag zu viel gezählt, bis ihm klar wurde, dass der Scharfrichter vor Beginn der Exekutionen immer einen Probehieb führt, um das Richtgerät zu testen.13 Abzüglich dieses einen Hiebs waren es während seiner bisherigen Zeit im Todestrakt immer genauso viele Hinrichtungen, wie Häftlinge aus ihren Zellen geholt worden waren. Sie alle hatten natürlich entsprechende Gnadengesuche und Anträge gestellt, Franz selbst nur wenige Tage nach seiner Verurteilung. Sobald er wieder einigermaßen gefasst war, fragte er einen der Aufseher um Schreibzeug. Der entsprach dieser Bitte zwar, drängte ihn aber zu höchster Eile. Aus Angst, sie könnten sich selbst etwas antun, werden die Häftlinge im Todestrakt streng überwacht: In den Zellen gibt es keine spitzen Gegenstände, nur einen dumpfen Holzlöffel zum Einnehmen der Mahlzeiten. Die ganze Nacht lang brennt elektrisches Licht, sodass über die Sichtfenster in den Zellentüren jederzeit Nachschau gehalten werden kann. Selbst mit einem Bleistift darf ein Todeskandidat nicht alleine gelassen werden. Und weil der Wachmann damals auch nicht warten wollte, musste Franz sich eben entsprechend beeilen.

Gefertigter bittet von der Vollstreckung der Todesstrafe Abstand zu nehmen. Bin erst 21 Jahre alt und ich will noch ein rechtschaffener Mensch werden. Bitte sehr, die verhängte Todesstrafe in eine Freiheitsstrafe umzuwandeln. Auf Gnade rechnend, Doms Franz

Franz Doms, Gnadengesuch, 15. Oktober 1943

„Haben Sie das Urteil verstanden?“ Die monotone Stimme des Staatsanwalts schallt durch die ansonsten drückende Stille im Todestrakt. Oft kommt als Antwort auf diese finale Frage nur ein hilfloses Schluchzen oder ein flehentliches Wimmern, manchmal ein hysterisches Schreien, wenn sich jemand gar nicht vom Leben lösen will. Wer es aber schafft, die Fassung wieder zu gewinnen, wie der mutige Mann in der Nachbarschaft, antwortet mit einem kräftigen „Jawoll!“.

Das Klirren der Springerkette verursacht Franz neuerlich Gänsehaut, der Delinquent wird abgeführt. Das fehlende Klackern seiner Pantoffel auf dem Steinboden macht die Szene für die Zuhörer nicht weniger bedrückend. „Mach es gut“, ruft einer aus einer anderen Zelle. „Halt die Ohren steif“, ein anderer. Dann wieder völlige Stille.

Nach wie vor kerzengerade sitzt Franz auf seinem Bett, das morgendliche Licht vom Fenster hinter ihm in seinem Rücken und die Zellentüre vor ihm im Blick, richtet er weiter all seine Sinne auf den Flur hin. Wohin wird sich die Kommission jetzt wenden? In welchem Schloss dreht sich der Schlüssel als nächstes?

Die erste Begegnung

Ich befand mich am Nachhauseweg, wo ich von dem Unbekannten angesprochen wurde. Er war breitschultrig und muskulös. Ich habe ihm nur einmal einen heruntergerissen.

Franz Doms, Staatliche Kriminalpolizei (Verhörprotokoll), 28. Juni 1940

Franz lebte mit seiner Familie direkt am Hafengelände in einer Dienstwohnung des Vaters. Der Vater war Beamter bei der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft und seit Kurzem im Ruhestand, die Mutter, seit er denken konnte, im Haushalt tätig. Franz war das jüngste von drei Kindern, der älteste Bruder war Heizer bei der Bahn und hatte längst eine eigene Familie, die Schwester war verlobt, lebte aber ebenfalls noch in der kleinen elterlichen Wohnung. Vom Grundriss her handelte es sich im Wesentlichen um ein einzelnes größeres Zimmer, in dem zwei weitere Wände aufgestellt worden waren, um einen abgetrennten Schlafbereich zu erhalten. Damit noch möglichst viel Tageslicht in die Stube fallen konnte, war die Türe zu diesem Kabinett mit einer Glas-Kassette und einer Oberlichte versehen worden.

Die Menschen, die in dieser Gegend wohnten, arbeiteten bei der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft, bei der Bahn oder in einer der Fabriken und Lagerhallen, die entlang der Donau errichtet worden waren. Mit Lastschiffen und Booten wurden hier täglich Waren angeliefert und entweder direkt in Eisenbahnwaggons umgeladen und weiter verbracht oder in einem der umliegenden Speicher zwischengelagert. Schon als Kind hatte Franz das Treiben hier mit Interesse beobachtet. Doch es waren nicht die Lastkräne, Lokomotiven und Schiffe, die es ihm angetan hatten. Früh hatte er eine gewisse Faszination für Hafenarbeiter an sich entdeckt, deren nackte und oft tätowierte Oberkörper er manchmal heimlich beobachtete, ohne dass er diese Anziehung näher hätte deuten können.14

Seine erste „Erfahrung“ machte Franz Doms im Jahr 1936. Er war 14 Jahre alt und gerade auf dem Nachhauseweg von der Handelsschule. Der Unterricht dauerte damals immer bis halb sieben, also muss es ungefähr sieben Uhr gewesen sein.15 Es war ein lauer Spätsommerabend, die Menschen flanierten im Schein der Straßenlaternen durch die Stadt. Die Gastgärten der Cafés und Restaurants waren immer noch gut besucht.

Franz ließ sich nach dem langen Tag im stickigen Klassenzimmer in der Straßenbahn den Fahrtwind um die Nase wehen, der durch die offenen Waggonfenster zog. Seines war diese kaufmännische Wirtschaftsschule ja nicht, aber er besuchte sie, weil ihn die Mutter dazu gedrängt hatte. Wie so oft bei Nachzüglern hatten auch Franz’ Eltern, vor allem die Mutter, alle Hoffnung in ihren Jüngsten gesetzt: Bei seiner Erziehung sollten keine Fehler mehr passieren und sich vor allem diejenigen nicht wiederholen, die bei den älteren Geschwistern gemacht worden waren. So war Franz das einzige der drei Doms-Kinder, das nach vier Volks- und vier Hauptschulklassen jetzt auch noch einen Handelsschulkurs besuchte.16 Als Heizer bei der Bahn arbeiten wie sein älterer Bruder? Das konnte sich Franz ganz und gar nicht vorstellen. Oder wie der Vater ein Lebtag lang im Hafen schuften? Niemals. Darum kam ihm die Handelsschule, so langweilig er es dort auch fand, gar nicht einmal so ungelegen. Eine Stelle in einem Büro oder einer Amtsstube war allemal besser als die schmutzige Arbeit, die ihm sonst blühen würde. Er hatte größere Pläne für sein Leben. Sein Traum war es, sich einmal einen eigenen Wagen und Maßanzüge leisten zu können. Er wünschte sich, rauszukommen aus der Enge der elterlichen Wohnung und eines Tages eigene Entscheidungen treffen zu können, anstatt immer nur das zu tun, was andere ihm auftrugen.

Franz war meist guter Laune und nicht leicht zu erschüttern. Auch an diesem Abend ließ er sich nur allzu gerne von dem allgemeinen Stimmungshoch mitreißen, welches das schöne Wetter dieser Tage in der Stadt verursachte. Er überlegte, was er mit dem restlichen freien Abend anfangen wollte, als plötzlich ein anderer Fahrgast seine Aufmerksamkeit erregte: