Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

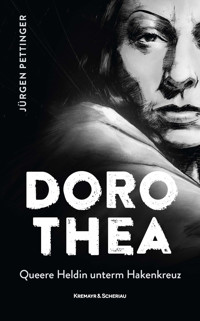

"Eine Frau von Wuchs und Charakter, gerade, aufrecht und fest wie ein Baum ohne jede Anpassungstendenzen." Die berühmte Schauspielerin Dorothea Neff (1903–1986) nahm ab 1940 ihre jüdische Freundin Lilli Wolff als U-Boot in ihrer Wohnung auf. Mit viel Mut, Opferbereitschaft und List gelang die Geheimhaltung. Aber 1944 musste Lilli mit einem Tumor in der Brust ins Krankenhaus. Wie sollte sie operiert werden, ohne aufzufliegen? Jürgen Pettinger rollt den Fall neu auf, spürt in den Dokumenten und von ihm wiederentdeckten Tonaufnahmen der Beziehung der beiden Frauen nach und zeigt, dass queere Aktivist:innen von heute auf den Schultern der queeren Held:innen von damals stehen. Mit zahlreichen s/w-Abbildungen

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 212

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jürgen Pettinger

DOROTHEA

Queere Heldin unterm Hakenkreuz

Romanbiografie

Inhalt

Vorwort

Dorothea

Epilog

Quellen

Bildnachweis

Vorwort

Andreas Brunner

Bedarf das Buch Jürgen Pettingers über eine so bekannte Persönlichkeit wie Dorothea Neff überhaupt einer Einleitung, als gälte es, Lücken im Text zu füllen? Mitnichten, denn der als Romanbiografie deklarierte Text kann viel mehr, als jede faktische historische Darstellung je könnte. Er erzählt von Gefühlen, von Liebe und Verzweiflung, von Freude und Abscheu, von Hoffnung und Angst, ohne diese Emotionen den Leser:innen erklären zu müssen, weil er sie durch die handelnden Personen lebendig werden lässt. Er gibt den historischen Figuren eine eigene Stimme, die direkt zu uns spricht und so auch auf unser Empfinden unmittelbar einwirkt.

In einer historischen Abhandlung sind die Möglichkeiten dazu sehr eingeschränkt. Fakten sprechen selten unvermittelt zu uns, sie können aber die emotionale Dichte eines Textes unterstützen und die Erzählung um eine über die unmittelbare Geschichte hinausreichende Dimension erweitern. In diesem Fall ist es eine spezifisch lesbische oder queere Ebene, die in vielen Darstellungen des Schicksals von Dorothea Neff, Lilli Wolff und ihren Freund:innen lange vergessen, wenn nicht gar unterdrückt wurde. Das beginnt bei der ersten Publikation der Geschichte durch die Journalistin Nadine Hauer, setzt sich fort in der Biografie von Peter Kunze und den Erzählungen von Dorothea Neff und Lilli Wolff selbst.

Nie wird von Liebe gesprochen, nie von Begehren, oft zwar von Mut, aber auch von negativen Gefühlen, von Angst und Hoffnungslosigkeit. Denn die Liebe von Dorothea und Lilli, später von Dorothea und Eva Zilcher, aber auch jene von Lilli und Mati Driessen in den USA war tabuisiert und wurde in Österreich vor, während und nach der NS-Zeit strafrechtlich verfolgt. Eine Besonderheit des österreichischen Strafrechts war, dass der von Kaiser Franz Joseph I. 1852 erlassene § 129 Ib geschlechtsneutral formuliert war. Als »Verbrechen der Unzucht wider die Natur« wurden sexuelle Handlungen »mit Personen desselben Geschlechtes« verfolgt, also sowohl zwischen Männern als auch zwischen Frauen.

Das österreichische Strafgesetz behielt auch in der NS-Zeit seine Geltung, was für lesbische Frauen zu einer unterschiedlichen Bedrohungslage führte. Im »Altreich« verfolgte der § 175 nur Beziehungen zwischen Männern. Als 1935 in Berlin eine Kommission die Verschärfung des § 175 diskutierte – es waren bis dahin nur beischlafähnliche Handlungen zwischen Männern strafbar –, war auch eine Ausweitung der Strafverfolgung auf lesbische Frauen Thema. Der aus Österreich eingeladene Strafrechtsprofessor Wenzel Gleispach, der wegen seiner stramm nationalsozialistischen Haltung von den austrofaschistischen Machthabern an der Universität Wien zwangspensioniert worden war, vertrat aber die Meinung, dass eine strafrechtliche Verfolgung weiblicher Homosexualität »bei der verhältnismäßig sehr bescheidenen Rolle der Frau im öffentlichen Leben kaum in Betracht« kam.

So wäre die Beziehung zwischen Dorothea Neff und Lilli Wolff zumindest in Köln nicht strafrechtlich verfolgt worden, in Wien aber sehr wohl. Inwieweit den beiden diese legistischen Unterschiede bewusst waren, ist nicht bekannt, jedenfalls waren gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Frauen auch während der NS-Zeit im ehemaligen Österreich mit der drastisch hohen Strafe von ein bis fünf Jahren schwerem Kerker bedroht. Auch wenn das Strafmaß im Fall der Erstverurteilung selten ausgeschöpft wurde, weil sich die Richter praktisch immer auf ihr außerordentliches Milderungsrecht nach § 42 StG beriefen, waren die Folgen einer Verurteilung weitreichend.

So resultierten aus einer Verurteilung oft der Ausschluss aus der Familie, soziale Isolation und der Verlust des Arbeitsplatzes. Akademiker:innen wurden ihre Titel aberkannt, Studierende der Universität verwiesen. In der NS-Zeit kamen Sondermaßnahmen hinzu: etwa die Einweisung in ein Arbeitslager, bei Männern auch in eine Bewährungskompanie der Wehrmacht. Andere wurden in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, wo als »deviant« bezeichnete Personen Opfer medizinischer Versuche werden konnten. Im schlimmsten Fall erfolgte die Deportation in ein Konzentrationslager, wobei diese Maßnahme fast ausschließlich Männer betraf. Von den SS-Aufsehern gequält, konnten sie auch im KZ kaum Unterstützung von anderen, oft homophoben Häftlingen erwarten, die mit den »Sittlichkeitsverbrechern« nichts zu tun haben wollten. In Wien konnte bislang noch keine Frau, wohl aber 117 homosexuelle Männer nachgewiesen werden, die wegen einer Verurteilung nach § 129 Ib in einem KZ interniert wurden. Von diesen überlebten nur 30 Prozent die Haft, die von Erniedrigungen, Gewalt, Zwangsarbeit und Hunger geprägt war.

Auch im Alltag erfuhren homosexuelle Männer und Frauen, aber auch trans* Personen selten Solidarität – und wenn doch, dann oft nur in einem subkulturellen Umfeld. Trotz Verfolgung gab es auch in den Jahren des NS-Terrors in der Großstadt Wien zahlreiche Treffpunkte. Viele Männer trafen sich in Parks, den weitläufigen Auwäldern des Praters, Bädern und öffentlichen Bedürfnisanstalten, wo anonyme Kontakte möglich waren. Speziell der Wurstelprater mit seinen Vergnügungslokalen war auch bei Frauen beliebt. Der Eisvogel, Zur schönen Schäferin oder das Gasthaus Eminger am Praterstern, das O.K. – Wiens erstes Selbstbedienungsrestaurant in der Kärntnerstraße zwischen Ring und Karlsplatz – oder die zahlreichen Lokale am Naschmarkt zogen homosexuelle Männer wie Frauen an.

Die Homosexualität bekannter Künstler:innen war auch den NS-Machthabern oft bekannt. Der Burgtheaterschauspieler Raoul Aslan, die Malerin Stephanie Hollenstein, der Opernsänger Max Lorenz oder der Schriftsteller Richard Billinger waren anerkannte Stars, ihr gleichgeschlechtliches Begehren wurde toleriert, solange sie damit nicht öffentliches Aufsehen erregten. Dieser Duldung konnte sich eine damals erst aufstrebende Künstlerin wie Dorothea Neff nicht sicher sein, zumal sie auch politisch große Distanz zum Regime wahrte.

Dorothea Neff war doppelt bedroht. Einerseits hätte die Aufdeckung ihrer gleichgeschlechtlichen Beziehung weitreichende Folgen haben können – Kerkerhaft, Verlust ihres Engagements am Volkstheater, aber auch Ächtung durch jedes andere Theater im gesamten Reich und damit verbunden sozialer Ausschluss und Abstieg. Noch schwerwiegender wäre aber das Verbrechen der »Rassenschande« gewesen, denn Beziehungen zwischen »Arier:innen« und Juden und Jüdinnen waren nach den nationalsozialistischen Rassegesetzen verboten. Gerade, als sich Dorothea Neff entschloss, ihre Freundin zu verstecken, trat Ende Oktober 1941 eine Verordnung in Kraft, die selbst den freundschaftlichen Kontakt zwischen »Arier:innen« und Juden und Jüdinnen verbot. Die Entdeckung Lilli Wolffs hätte daher für beide den sicheren Tod bedeutet.

In der Nachkriegszeit hat Dorothea Neff lange über ihren Mut geschwiegen, galten doch »Widerstandskämpfer:innen« in weiten Teilen der Bevölkerung, die den Naziterror willfährig unterstützt hatten, als Verräter:innen und nicht als Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Zuerst wurden die in politischen Parteien, bei den Sozialisten, Kommunisten, Christlichsozialen oder Monarchisten organisierten oder in kirchlichen Gruppen aktiven Widerstandskämpfer:innen als Opfer anerkannt. Nach langem Zögern folgten Jüdinnen und Juden. Dass auch homosexuelle Männer und Frauen als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt wurden, scheiterte lange unter anderem an der Haltung von Vertreter:innen anerkannter Opfergruppen, die mit »Sittlichkeitsverbrechern« nicht in einen Topf geworfen werden wollten und dementsprechend auf die Politik einwirkten.

In der NS-Zeit wurden zwar verstärkt homosexuelle Männer als »Volksfeinde« verfolgt, die Vorurteile gegen gleichgeschlechtlich Begehrende beiderlei Geschlechts bestimmten aber auch die Nachkriegsdiskurse um die staatliche Anerkennung dieser Opfergruppe, die erst 2005 offiziell in das Opferfürsorgegesetz aufgenommen wurde und damit Anspruch auf Wiedergutmachungsleistungen bekam. Lange wurde der individuelle Widerstand Homosexueller und trans* Personen nicht anerkannt, weil der sexuellen Orientierung und Identität keine politische Dimension zugeschrieben wurde. Erst der Feminismus und die LGBT-Bewegung seit den 1970er Jahren fassten auch den Widerstand gegen eine patriarchale und heteronormative Gesellschaftsordnung als politischen Akt auf.

Dorothea Neff war mutig, sie hintertrieb die Bemühungen eines menschenverachtenden Regimes, sie von ihrer Liebe zu trennen und ihre Freundin in den sicheren Tod zu schicken. Sie kapitulierte aber vor der Macht der gesellschaftlichen Vorurteile gegenüber homosexuellen Männern und Frauen und schwieg über ihre Liebe zu Lilli Wolff, wie sie es auch lebenslang nicht wagte, ihre Liebe zu Eva Zilcher offen anzusprechen. Von der Liebe, die ihren Namen nicht zu nennen wage, sprach Oscar Wilde, ein Diktum, dem auch Dorothea Neff folgte.

Jürgen Pettinger bricht dieses Schweigen, indem er nicht nur von der mutigen, sich dem NS-Regime nicht beugenden Dorothea Neff erzählt, sondern auch von einer liebenden Frau, die für ihre Liebe bereit war, ihr Leben zu riskieren.

»Ich habe damals instinktiv meine Feindschaft, meine abgrundtiefe Ablehnung dieser politischen Linie, mit Blicken, in Bemerkungen oder im Nicht-die-Hand-Heben und solchen Dingen kundgetan.«1

DOROTHEA NEFF

Dorothea ließ sich immer alles aus der Nase ziehen. Man konnte zwar vortrefflich mit ihr diskutieren, über Gott und die Welt; einfache Gespräche über dies und das überforderten sie aber. Zu ungenau, es machte sie unsicher. Sie konnte erstens nicht gut einschätzen, was wichtig genug war, erzählt zu werden und was nicht, zweitens wollte sie niemanden mit uninteressanten Anekdoten langweilen, die nur sie betrafen. Alltägliche Dinge, die sie umtrieben, machte sie gerne mit sich selbst aus. Andere damit zu beschäftigen schien ihr sinnlos.

Auf die einfache, so oft gestellte Frage zum Beispiel, wie ihr Tag gewesen sei, war mit größter Sicherheit nur ein dürres »Ganz gut« zu erwarten. Nicht viel mehr. Wer wirklich an Details interessiert war, an ihrem alltäglichen Leben teilhaben und sich nicht mit Allgemeinplätzen zufriedengeben wollte, musste nachbohren und vor allem Fragen stellen, die ihr konkrete Antworten abverlangten.

»Was war eigentlich gestern hinter der Bühne los?«

Dorothea hatte an diesem Abend Gäste geladen, eine kleine Runde. Nur sie selbst, der junge Nachbar von oberhalb, Erwin Ringel, der Medizin studierte, und Judith Holzmeister, eine ebenso junge Schauspielkollegin vom Theater.

Die Zusammenkunft hatte sie nahezu generalstabmäßig geplant. Der Abend diente dazu, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Erstens galt es, den Schein zu wahren: Dorothea konnte sich als beliebte Schauspielerin, die sie war, nicht vollends aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen, das hätte für Gerede gesorgt. Die Stimmung war ohnedies angespannt, überall herrschten Angst und Misstrauen. Ein falsches Wort konnte zu Verhaftungen führen, Menschen verschwanden von einem Tag auf den anderen.

Ein Schauspielpartner, den Dorothea von früher her kannte, war zum Beispiel eines Tages von der Gestapo abgeholt worden, weil ein anderer Kollege, der auf seine Rollen neidisch war, behauptet hatte, er habe von den Plänen irgendwelcher Kommunisten gewusst, die sich gegen die Regierung und den Krieg richteten, aber keine Anzeige erstattet. Erst nach Wochen war der Mann wieder aufgetaucht, mit gänzlich zerschlagenem Gesicht. Er war offenbar unschuldig, zumindest hatte man ihm nichts nachweisen können, dennoch konnte er in dem zerschundenen Zustand monatelang nicht auftreten. Seine Rolle hatte tatsächlich der Denunziant bekommen. Solche und noch viel schlimmere Geschichten kursierten haufenweise. Jeden Tag, in jeder Minute war Obacht geboten, bei allem, was man tat und sagte.

In gewisser Weise versuchte Dorothea also mit regelmäßigen Einladungen, Einblick in ihr ach so pflichtgetreues Leben zu gewähren, um jeglichen Gerüchten vorzubeugen. Sie war eine alleinstehende Schauspielerin, allein diese Tatsache war geeignet, für Gerede zu sorgen. Warum fand sie keinen Ehemann? Was trieb eine derart eigenbrötlerische Frau so alleine die ganze Zeit? Wollte sie keine Kinder bekommen? Das würde den Machthabern und ihren Anbiederern gar nicht gefallen. Dorothea wusste ja, was hinter ihrem Rücken über sie geredet wurde. Es war also wichtig, Normalität zu vermitteln, soweit es ihr möglich war.

Zweitens war sie auf der Suche nach Verbündeten, nach Menschen, denen zu trauen war. Als Schauspielerin liebte sie es zwar, in Rollen zu schlüpfen, seien sie gut oder böse, nur konnte sie die mit den jeweiligen Kostümen nach jeder Vorstellung wieder ablegen. Seit geraumer Zeit aber war sie nun gezwungen, auch abseits der Bühne ein Doppelleben zu führen, und das verlangte ihr immer mehr ab. Sie wusste, dass sie über kurz oder lang Hilfe brauchte und andere einweihen musste. Was die beiden Besucher nämlich nicht ahnten: An diesem Abend war noch eine weitere, für sie unsichtbare Person anwesend, um gemeinsam mit Dorothea über deren Vertrauenswürdigkeit zu urteilen.

Im Kaminschacht in der Wand, hinter einem großen, prachtvollen Kachelofen, hielt sich Dorotheas Freundin Lilli Wolff verborgen und hörte jedes Wort mit. Dorothea war es zuerst gar nicht recht gewesen, aber Lilli selbst hatte auf diesem rußverschmierten Versteck bestanden. Der Winter war vorüber, es musste nicht mehr geheizt werden und der Kamin bot ausreichend Platz für eine Person.

Er war ein idealer Lauschposten, vom Vorraum aus über eine hüfthohe, in die Holzvertäfelung eingelassene und kaum sichtbare Luke begehbar. Die Gefahr, entdeckt zu werden, war minimal, wenn sich die Person im Kamin mucksmäuschenstill verhielt.

Dorothea wäre es lieber gewesen, die Freundin wäre, wie sonst, wenn Besuch da war, im gemeinsamen Schlafzimmer geblieben, das lag weit weg vom Salon und den Gästen und war auch nicht, wie die anderen Räume in der Wohnung, über ein Durchgangszimmer, sondern über einen eigenen Gang zu erreichen. Von dort aus hätte Lilli zwar nichts von den Gesprächen der Abendgesellschaft mitbekommen, sie wäre aber auch selbst nicht zu hören gewesen. Was, wenn sie nun plötzlich niesen musste? Bei der vielen Asche und dem Ruß in dem Kamin war das gar nicht so unwahrscheinlich.

Aber Lilli konnte und wollte nicht mehr alleine und abgeschottet sein. Sie hatte Dorothea regelrecht angefleht, ihr wenigstens an diesem Abend dieses kleine Stück Freiheit zu geben. Seit eineinhalb Jahren machte sie sich nun schon vollständig unsichtbar, seit eineinhalb Jahren hatte sie die Wohnung kein einziges Mal verlassen.

»Wenn ich schon nicht mit am Tisch sitzen kann, dann lass mich wenigstens still an dem Abend teilhaben!«, hatte sie eindringlich gebeten.

Um den von Dorothea gefürchteten Niesanfällen vorzubeugen, hatte sie kurzerhand eine Drahtbürste genommen und den Kamin – so gut es ging – von Ruß und Asche befreit. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es doch dazu kommen sollte, hatte sie ein Kissen dabei, in das sie ihr Gesicht drücken würde. Den Fußboden hatte sie mit alten Stofffetzen ausgelegt, um andere versehentliche Geräusche zu dämpfen. Dann hatte sie einen Holzschemel in das Kaminloch gestellt, auf dem sie gerade noch aufrecht hocken konnte. Links und rechts stieß sie mit den Schultern gegen die Wände, ihre Bewegungsfreiheit war so weit eingeschränkt, dass es nahezu unmöglich war, die Sitzposition zu ändern. Sie saß also nur ganz still da und konnte gar keinen Mucks machen. Dorothea hatte dem Drängen der Freundin schließlich nachgegeben, aber darauf bestanden, eine Kommode vor die Luke zu schieben, sobald Lilli drin war. Nur um ganz sicherzugehen, dass nicht doch jemand zufällig den Kaminschacht entdecken und auf die Idee kommen würde, wissen zu wollen, wohin dieses Türchen in der Holzvertäfelung führte. Man konnte nie wissen.

Lilli hörte von ihrem Versteck aus jedes Geräusch so deutlich, als säße sie tatsächlich mit am Tisch. Das Gespräch war bisher recht einsilbig verlaufen. Dorothea war steifer als sonst. Sie stakste ständig zwischen Salon und Küche hin und her, brachte eine neue Karaffe mit Wasser, räumte gebrauchte Gläser ab oder klapperte sonst mit irgendwelchen Gegenständen herum. Sie war ganz offensichtlich schrecklich nervös und versuchte dies mit übertriebener Aufmerksamkeit und Gastfreundschaft zu überspielen.

Die beiden Eingeladenen waren einander noch nie zuvor begegnet und wirkten recht unbeholfen im Umgang miteinander. Die Frage, was gestern hinter der Bühne losgewesen sei, hatte Dorotheas Theaterkollegin gestellt.

»Es war nichts«, gab Dorothea – wie auf solche Fragen zu erwarten – kurz und knapp zurück. Ähnlich hatte sie am Vorabend auch Lilli gegenüber reagiert, die natürlich sofort erkannt hatte, dass doch etwas war.

Nach der Vorstellung war sie wutentbrannt nach Hause gekommen und wollte sich eigentlich sofort schlafen legen. Aber Lilli hatte nicht nachgegeben und entsprechend nachgebohrt, was denn der Grund für Dorotheas Zorn sei.

Lilli Wolff in Jugendtagen, undatiert

Sie hatten die Vereinbarung getroffen, dass Dorothea sich jeden Abend Zeit nahm und Lilli genau und wirklichkeitsgetreu von den Ereignissen des Tages berichtete, die sie erlebt oder beobachtet hatte. Das waren oft Banalitäten, wenn etwa ein Regisseur während einer Probe mit der einen oder anderen Interpretation nicht zufrieden war oder eine neue Bühnenkulisse nicht funktionierte, weil eine Türe klemmte oder ähnliches.

Dorothea war Lillis einziges Fenster zur Welt außerhalb der Wohnung. Oft bestand sie sogar darauf, dass Dorothea ihr ganze Gespräche, die sie im Laufe des Tages geführt hatte, Wort für Wort nacherzählte. Bald waren daraus regelmäßige Privatvorstellungen geworden.

Lilli saß dann am Sofa und war das Publikum, Dorothea spielte sich selbst und alle anderen, nahm dabei sogar verschiedene Positionen ein. Wie sich herausstellte, tat es auch ihr wohl, da sie dadurch keine Fragen beantworten und sich selbst offenbaren, sondern einfach nur nachspielen musste, was tagsüber geschehen war. Lilli saß mit geschlossenen Augen daneben und stellte sich vor, wie die Leute aussahen, um die es ging. Waren sie groß oder untersetzt, dick oder dünn, elegant oder grobschlächtig? Schien die Sonne warm auf ihre Gesichter, während sie sich unterhielten, oder befanden sie sich irgendwo in einem dunklen Garderobenraum?

An besagtem Abend, an dem Dorothea so zornig nach Hause gekommen war, war sie nach der Vorstellung hinter der Bühne einen jungen Kollegen angegangen. »Du bist ein Schmierist!«, hatte sie ihn angebrüllt, weil er auf der Bühne plötzlich improvisiert und in Dorotheas Augen damit die ganze Szene auf den Kopf gestellt hatte. Mehrfach schon hatte Dorothea Kämpfe mit dem um zehn Jahre jüngeren Schauspieler ausgetragen. Ihrer Beschreibung nach war er zwar schön wie aus einer Zahnpasta-Reklame, dabei aber eitel, launisch und unpräzise beim Arbeiten.

Otto Wilhelm Fischer hieß der Kerl, wollte selbst aber nur kurz O. W. genannt werden; für Dorothea ein weiterer Beweis dafür, dass er nur herausstechen und sich selbst mit seinem Namen besonders machen wollte. Sogar als »arroganten Krampfbruder« hatte sie ihn bezeichnet. Das war sehr untypisch für Dorothea, denn eigentlich suchte sie bei jedem Menschen, auch wenn er oder sie ihr nicht gleich sympathisch war, immer zuerst das Gute. Lilli musste in ihrem Versteck bei dem Gedanken an Dorotheas furiose Nachstellung der Ereignisse vom Vorabend grinsen. Nachdem Dorothea sich selbst gespielt hatte, wie sie als mit allen Wassern gewaschene und erfahrene Bühnendarstellerin den gerade einmal 26 Jahre alten Jungspund zusammengestaucht hatte, war sie einen Schritt zur Seite getreten und hatte seine Rolle eingenommen. Wie er einfach nur langsam den Kopf senkte, wie ein Hund vor seinem strengen Herrchen, und mit zur Schau gestellter Demut die Unterlippe kräuselte, wie es Kleinkinder tun, wenn die Eltern sie maßregeln.

»Man hätte ihm eigentlich eine herunterhauen müssen«, hatte Dorothea nach dieser abendlichen Privatvorstellung trocken kommentiert. Dann hatte sie sich mit einem Textbuch ins Bett gelegt und kein Wort mehr gesagt.

Dorothea Neff und O. W. Fischer in Baron Trenck der Pandur, 1940

Nun in der Runde auf diesen Zwischenfall hinter der Bühne angesprochen, erzählte Dorothea lediglich, dass sie sich geärgert habe, weil ihr Partner in einer Szene die Position verlassen und sie damit aus dem Konzept gebracht hatte. Fast so, als habe sie sich nicht über ihn, sondern vielmehr über sich selbst geärgert, weil sie nicht spontan genug reagiert hatte. Den Namen O. W. Fischer erwähnte sie mit keinem Wort. So sehr er sie auch aufgeregt hatte, niemals würde sie hinter seinem Rücken vor anderen Kolleginnen oder Fremden schlecht über ihn reden.

Der angehende Arzt aus dem oberen Stockwerk, der bis jetzt kaum etwas gesagt hatte, wechselte gekonnt das Thema. Offenbar hatte er gespürt, dass Dorothea über bestimmte Dinge nicht gerne sprach.

»Welchen Eindruck haben sie von Wien?«, wollte er wissen. Er selbst war dem Dialekt nach hier aufgewachsen und Dorothea nun schon so lange in der Stadt, dass sie genügend Zeit gehabt hatte, anzukommen und sich ein Bild davon zu machen.

Lilli kannte Erwin Ringels Stimme schon von Gesprächen im Hausflur, die sie mitangehört hatte. Persönlich zu Gesicht bekommen hatte sie ihn aber noch nie. Er musste um die 20 Jahre alt sein, also ebenfalls deutlich jünger als Dorothea und sie selbst. Als Student lebte er in einer kleinen Wohnung ganz oben im vierten Stock. Für die Hausbewohner hatte er immer ein nettes Wort parat, bot sich an, Einkäufe die Stiegen hochzutragen. Lilli stellte ihn sich als adretten jungen Mann vor, korrekt gekleidet, mit einem freundlichen Gesicht und aufrechten Blick.

Er verstand es jedenfalls ganz offensichtlich auch, die richtigen zu Fragen stellen, denn Dorothea, die dem Knarren des Parkettbodens zufolge schon wieder auf dem Sprung in die Küche gewesen war, blieb abrupt stehen.

»Problematisch«, sagte sie, neuerlich kurz angebunden. Lilli fürchtete schon, dass der angehende Arzt womöglich doch einen wunden Punkt getroffen hatte und das Gespräch damit schon wieder beendet war.

Wien war nämlich für sie anfangs eine herbe Enttäuschung gewesen. Beide waren sie ja aus einer bereits sehr gefestigten nationalsozialistischen Atmosphäre in Deutschland in die Stadt an der Donau gekommen und hatten mit einer gewissen österreichischen »Aufgelockertheit« gerechnet. Dorotheas Ruf ans Wiener Volkstheater war ihnen damals geradezu wie eine Schicksalsfügung erschienen.

Schon an ihrem allerersten Tag in Wien hatten sie aber feststellen müssen, dass von der Leichtigkeit, der Nonchalance, für die Land und Leute hier berühmt waren und auf die sie so gehofft hatten, nichts übrig war. Sie hatten sich damals einfach in einen Bus gesetzt, um gleich einmal so viel wie möglich zu sehen. So waren sie nicht nur an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbeigefahren, sondern auch an den vielen Geschäften mit brutal heruntergerissenen Rollläden und den auf die Auslagenscheiben geklebten Plakaten über die sogenannte Rassenfrage: »Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!«

Aufgemalte Fratzen in den Schaufenstern, die wohl Rabbiner darstellen sollten. Überallhin, sogar auf den Gehsteig vor einem Kaffeehaus, war das Wort »Jud« geschmiert worden und immer wieder die Aufforderung zum Boykott.

Von einer österreichischen Beschwingtheit und Leichtigkeit war nichts übrig geblieben, das wurde Dorothea und Lilli im Vorbeifahren schmerzlich bewusst. Nun hieß auch das berühmte Wiener Volkstheater mittlerweile »Deutsches Volkstheater«, wie der Reiseführer im Bus bemerkte, als sie an Dorotheas neuer, zukünftiger Wirkungsstätte vorbeikamen.

Wie zu allen Zeiten wurde die Reisegruppe auch hinauf auf den Kahlenberg gefahren. Als sie da oben standen und auf Wien hinabblickten, wurde ihnen beiden klar, dass auch dieser einst so individuellen Stadt die Seele geraubt worden war. Wien machte einen ebenso düsteren und traurigen Eindruck, wie sie ihn schon aus Köln, Berlin und anderswo kannten und dem sie eigentlich zu entkommen gehofft hatten.

Instinktiv sagte Dorothea damals die Worte »Armes Wien« vor sich hin. Ganz leise eigentlich, eigentlich nur zu sich selbst und zu Lilli, aber eine Mitreisende hatte es gehört. Der Sprechweise nach ebenfalls eine Altreichsdeutsche, vermutlich Hamburgerin.

»Warum sagen Sie denn das?«, wollte sie schnippisch wissen.

»Naja, die Stadt ist doch überschwemmt von lauter Fremdkörpern«, antwortete Dorothea kryptisch. Sie sprach es nicht aus, bezog sich aber darauf, dass Österreich in so kurzer Zeit deutscher geworden war, als sie gedacht hatte.

»Wieso denn? Der Führer ist doch Österreicher«, blaffte die Mitreisende zurück.

»Ja. Das stimmt«, beendete Dorothea das Gespräch schnell wieder und hielt fortan den Mund, sagte auch auf dem Rückweg in die Stadt kein Wort mehr.

Lilli schauderte bei dem Gedanken, in welche Gefahr sie sich naiv und ohne nachzudenken schon an ihrem ersten Tag in Wien gebracht hatten. Jetzt war sie gezwungen, sich im Kamin zu verstecken und Dorothea musste abwägen, was sie auf die ganz alltägliche Frage, welchen Eindruck sie von der Stadt bekommen hatte, antworten konnte.

»Für mich hat die Problematik schon am ersten Abend begonnen«, sagte sie schließlich und setzte sich endlich zu den Gästen an den Tisch.

Was würde jetzt kommen, fragte Lilli sich gespannt. Wie ehrlich würde Dorothea antworten? Wie viel Wahrheit war möglich, ohne sich in Gefahr zu bringen? Wie viel war notwendig, um an den Reaktionen der Gäste deren Einstellung ablesen zu können?

»Es klingt fast wie im Kabarett«, setzte Dorothea an und erzählte von ihrer ersten Nacht in Wien, freilich, ohne Lilli zu erwähnen: Sie hätte sich für die erste Zeit ein Zimmer zur Untermiete bei einer älteren Dame genommen, gleich ums Eck vom Volkstheater, damit sie es nicht weit zu den Proben hätte. Es war bereits dunkel geworden. Ihre kleine Scotchterrier-Hündin, die sie damals hatte, musste noch einmal dringend nach draußen. Also ging sie mit Mummy, so hieß das Tier, um den Block. Vor dem Theater war ein kleines Stück Rasen, dort sollte sie ihr Geschäft verrichten.

»Auf einmal stand ein Mann neben mir und sagte«, Dorothea ahmte eine strenge Männerstimme nach: »Im Park dürfen Sie den Hund aber nicht eißerln führen!« Sie habe freilich sofort erkannt, dass es ein Polizist war, der sie ermahnt hatte. Es war ihre erste Begegnung mit der österreichischen Polizei, also war sie selbstverständlich höflich geblieben. Ob dieses Rasenstück tatsächlich schon als Park zu werten sei? Ja, das sei ein Park und hier dürfe der Hund nicht »eißerln« geführt werden. Dorothea, die sonst nur gestochen scharfes Hochdeutsch sprach, legte dem Polizisten bei ihrer Erzählung ein übertriebenes, aber für den Wiener Dialekt typisches Raunzen in die Stimme.

»Ich habe mir gedacht, Gott, dieser Charme, dieser Wiener Charme. Er lässt das ›sch‹ weg, um mich nicht zu erschrecken und meint damit aber das, was mein Hund da gerade tut«, erzählte sie. Gelächter am Tisch. Sie habe sich daraufhin bei dem Polizisten sehr für die Lektion bedankt und für die Umstände entschuldigt, die sie und Mummy ihm bereitet hatten. Danach habe sie sich etwas verwirrt auf den Weg zurück in ihre Wohnung gemacht, auf der Straße Doppelstufen übersehen und sich so auch noch den Knöchel verknackst.

»Mit Schmerzen bin ich dann nach Hause gehinkt und habe meinen Fuß gekühlt, bis ich irgendwann eingeschlafen bin. Das war mein erster Eindruck von Wien.«

Lilli war es, die Dorothea an diesem Abend einen kühlenden Fußwickel gemacht hatte. Fast wäre sie es auch gewesen, die den Hund »eißerln« geführt hätte. Dorothea wollte sich eigentlich auf ihre erste Probe am Volkstheater vorbereiten, die am nächsten Tag angestanden war und hatte Lilli gebeten, zu gehen. Sie hatten damals die sehr naive Idee, Lilli einfach als Besucherin aus Deutschland auszugeben, waren sie doch davon ausgegangen, dass es in Wien lockerer zugehen würde. Sie hellte sich schon seit geraumer Zeit die Haare auf, um jeden Anschein einer jüdischen Abstammung schon auf den ersten Blick zu vermeiden. Blaue Augen hatte sie ohnehin.

Nach dem, was sie dann bei der Stadtrundfahrt gesehen und erlebt hatten, war ihnen beiden zwar etwas mulmig zumute, noch waren sie aber nicht bereit, ihre Hoffnung auf einen unbeschwerten Neuanfang zu begraben. An diesem ersten Abend hatte Lilli sogar schon den Mantel übergestreift, als jedoch Mummy nicht mitmachen wollte. Die Hündin war wegen des Ortswechsels in Aufregung und winselnd um Dorothea herumgeschwänzelt, bis sich das Frauchen schließlich selbst ein Herz gefasst hatte.