Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Third Editions

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

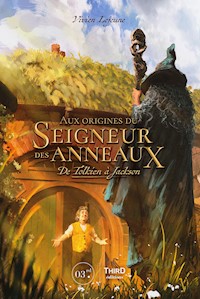

Entre 2001 et 2003, les trois tomes prétendument inadaptables du Seigneur des anneaux, écrits près de cinquante ans plus tôt par J. R. R. Tolkien, se sont métamorphosés en une trilogie de films d’une envergure inégalée au sein du panorama cinématographique mondial. Entre les irremplaçables mots de Tolkien et les folles images de Peter Jackson, La Communauté de l’anneau, Les Deux Tours et Le Retour du roi ont marqué par deux fois l’histoire de la fantasy et continuent de susciter les plus vives passions envers les récits émanant de la Terre du Milieu.

Des tranchées de la Somme aux plateaux de Stone Street à Wellington, en passant par les salles de classe d’Oxford et de Birmingham, les mythiques studios d’enregistrement d’Abbey Road ou encore les collines de Matamata en Nouvelle-Zélande, le journaliste spécialisé Vivien Lejeune retrace l’histoire de l’œuvre et de ses créateurs au fil des décennies, pour mieux en comprendre ses origines et toute l’étendue de sa portée contemporaine.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 488

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

À mon Hobbit,

Tu es encore bien trop petit pour que je t’emmène

te promener en Terre du Milieu…

Mais il me tarde d’en partager avec toi

autant les merveilles que les dangers,

que je te lirai bientôt, le soir, pour mieux

t’apprendre à rêver.

AVANT-PROPOS

À tout seigneur tout honneur…

Mon premier livre, Les Visions de Dune, n’était pas encore sorti que Third Éditions me taquinait déjà avec Le Seigneur des Anneaux. Je dois bien l’avouer : cette année passée dans les « creux et sillons d’Arrakis » m’avait totalement vidé et je me voyais mal me replonger si vite dans quoi que ce soit. Encore moins dans un sujet aussi imposant ! Toutefois, la seule idée qu’un tel ouvrage puisse se faire sans moi m’est vite apparue comme insupportable. En effet, l’œuvre de Tolkien a littéralement bercé ma vie. Quant à l’adaptation qu’en a faite Peter Jackson, elle m’a offert des moments parmi les plus forts de ma carrière journalistique.

Je devais avoir 13 ou 14 ans la première fois que j’ai lu Le Seigneur des Anneaux. Après quoi, j’avais rapidement enchaîné avec les différents tomes du Livre des contes perdus, puis des Contes et Légendes inachevés et même quelques fragments du Silmarillion, beaucoup plus difficile. Ces livres m’ont ouvert la voie de la fantasy et sont restés, depuis, d’authentiques objets de vénération. Je les ai intégralement relus, d’ailleurs, peu de temps avant l’arrivée des films au cinéma. Je travaillais alors en tant que journaliste-pigiste pour le magazine Dreams, exclusivement consacré à la musique de film. Ce dernier fut par la suite rebaptisé CinéFonia et j’en devins le rédacteur en chef entre la sortie des Deux Tours et celle du Retour du roi. C’est ainsi qu’entre 2001 et 2004, j’avais la chance d’assurer le suivi musical de toute la trilogie en interviewant le compositeur, Howard Shore, au rythme minimum de deux fois par an. Je le rejoignis notamment à Londres pour les sessions d’enregistrement de la version longue de La Communauté de l’Anneau, où nous avons fini le séjour en sirotant des jus de fruits, en mangeant des pistaches et en nous amusant avec un appareil photo Polaroïd jusqu’à pas d’heure. Je pus assister à l’une des toutes premières représentations de The Lord of the Rings Symphony, en cette inoubliable soirée du 16 avril 2004 au palais des sports d’Anvers en Belgique. Plus tard encore, il m’invita à la première mondiale de son opéra La Mouche, au théâtre du Châtelet de Paris, en présence de David Cronenberg. Année après année, film après film, il répondait toujours présent ; même après avoir gagné trois Oscars et tant d’autres récompenses autour du globe. Lorsque les lecteurs de CinéFonia élurent Le Retour du roi meilleure partition de l’année, il envoya une lettre de remerciements (signée de sa main) à la rédaction que, naturellement, nous avons publiée. Un authentique seigneur s’il en est ! La dernière fois que nous nous sommes parlé, c’était dans le cadre d’un reportage sur le troisième film de la saga Twilight, que j’effectuais pour L’Écran fantastique.

Lors de la tournée promotionnelle des Deux Tours, il m’a également été donné de rencontrer Peter Jackson, Elijah Wood, Christopher Lee (que j’avais déjà vu dans un ascenseur bien des années auparavant, mais c’est une autre histoire), Andy Serkis, John Rhys-Davies et Richard Taylor. Plus tard encore, je croisai les chemins de Sean Bean ou encore de John Noble… Une époque forcément inoubliable, que je partage ici non pas en vue d’étaler vulgairement mes « trophées d’antan », mais simplement dans l’espoir de vous faire ressentir la sincérité avec laquelle j’ai finalement décidé de me lancer, très humblement, dans l’élaboration de ce livre.

La première trilogie de Peter Jackson a plus de 20 ans. Tout ou presque a déjà été écrit, filmé ou enregistré à son sujet. Parallèlement, les romans, les mondes, les peuples et les langues de Tolkien ont, eux aussi, été méticuleusement disséqués. L’envie de composer un essai sur Le Seigneur des Anneaux ne suffisait donc pas. Bien sûr, le fait d’avoir vécu de près les sorties des films en salles ainsi que la chance de dépoussiérer et d’offrir une nouvelle vie aux entretiens effectués alors avec les équipes constituaient un point de départ satisfaisant en soi. Encore fallait-il trouver l’angle qui me permettrait de ne pas sombrer dans la redite. Comme pour Dune, j’ai donc décidé de privilégier l’aspect humain et cherché à comprendre d’où venait Le Seigneur des Anneaux. C’est pourquoi les pages qui suivent aspirent, avant toute autre chose, à rendre hommage à la vie de Tolkien lui-même d’une part, et aux talents des équipes des films d’autre part. L’ouvrage que vous tenez entre les mains est donc exclusivement consacré au Seigneur des Anneaux. Pas à la Terre du Milieu, pas à sa légende, pas même au Hobbit, bien que, naturellement, de nombreuses références y soient régulièrement faites par simple filiation. Quand, où et pourquoi cette indétrônable saga a-t-elle été créée ? À quoi ressemblait la vie de celui qui l’a inventée ? Quel impact son œuvre a-t-elle eu sur son entourage ? Comment ont été perçues les premières éditions ? Enfin, pourquoi disait-on de ce Seigneur des Anneaux qu’il était inadaptable ? Jusqu’à ce que le miracle se produise, finalement, aux aurores de l’an 2000.

À la différence des Visions de Dune, où cela s’avérait indispensable tant par la diversité que la complexité de l’œuvre d’origine, vous ne trouverez ici aucun résumé des romans. Nous partons du principe que, si vous vous êtes procuré ce livre, c’est que vous avez ‒ au moins ‒ vu les films. Encore une fois, nous ne nous intéressons ici qu’aux trois tomes qui leur correspondent, nous laissant ainsi, sciemment, la porte grande ouverte vers d’autres explorations des œuvres de la Terre du Milieu. Qu’il s’agisse, par exemple, de la trilogie du Hobbit (2012-2014) ou de la série télévisée Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir (2022-), dont les intrigues sont toutes deux antérieures à l’arrivée de l’Unique dans la vie de Frodon.

Oui, Frodon, avec un « n » à la fin. Tout comme Bilbon, d’ailleurs. Car même si, pour la préparation et la rédaction de ce livre, je me suis cette fois plongé dans la formidable nouvelle traduction officielle de Daniel Lauzon (beaucoup plus fidèle à la langue originelle de Tolkien), il nous a paru plus pratique de respecter l’adaptation d’origine de Francis Ledoux ‒ telle que reproduite dans la version française des films. Ainsi, Grands-Pas peut rester Grands-Pas, Sylvebarbe rester Sylvebarbe et Arachne rester Arachne. Les voir tout à coup renommés l’Arpenteur, Barbebois et Araigne ne serait pas forcément agréable ni évident pour les seuls spectateurs de la trilogie. Pour plus de précisions sur ces traductions, nous vous invitons à consulter les « Appendices II » présents en fin d’ouvrage.

Pour en revenir à Tolkien, je me suis rendu compte que la plupart des livres ou magazines « grand public » précédemment écrits sur le sujet ne traitaient, de manière générale, que très succinctement de sa vie et de son parcours. Ainsi, l’ouvrage qui suit a été essentiellement construit d’après les interviews données par l’auteur et ses proches au fil des ans, de sa correspondance et, avant toute autre chose, de ses si précieux écrits. Préfaces, articles, annotations… jusqu’aux magnifiques fausses lettres du Père Noël qu’il adressait chaque année à ses enfants ! Bien sûr, la partie consacrée aux films comprend également beaucoup de faits et anecdotes dévoilés dans les passionnants documentaires et making of présents dans les coffrets DVD des versions longues des trois volets. Cela ne saurait toutefois être suffisant, et j’aime me dire que l’apport de mes archives personnelles suffira à pousser un peu plus loin votre perception et connaissance de l’un des tournages les plus sensationnels de toute l’histoire du cinéma. Sans oublier sa musique, à laquelle ce livre voue un chapitre entier. Je vous encourage d’ailleurs à écouter les albums des bandes originales des films durant votre lecture. De mon côté, j’ai écrit ce livre en me les repassant en boucle, sans jamais m’en lasser.

Le hasard veut que je rédige cet avant-propos le soir de mon anniversaire. Même s’il m’aura donné bien des sueurs froides, des doutes et de la fatigue, pouvais-je rêver meilleur cadeau que de finaliser un livre sur Le Seigneur des Anneaux à l’aube de mes 48 ans ? Pendant un peu plus d’une année, je n’ai vécu quasiment qu’en Terre du Milieu. Plus je m’y plongeais, plus j’en redemandais. Je ne saurais vous dire combien de fois, face aux si brillants écrits de J. R. R. Tolkien, je me suis retrouvé à genoux devant ma propre condition « d’auteur ». Difficile, en effet, de s’accorder une légitimité en tant que telle lorsque l’on se heurte à pareille perfection. Voilà pourquoi j’espère sincèrement que ce livre saura, en toute humilité, à la fois satisfaire les passionnés et donner aux nouveaux venus, ou simples curieux, l’envie d’aller ensuite à la rencontre des œuvres de Tolkien ; en plus de revoir les films d’un œil (et d’une oreille) neuf.

En vous souhaitant une bonne excursion en Terre du Milieu…

Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tielyanna nu vilya

May the Valar protect you on your path under the sky

Que les Valar vous protègent durant votre passage sous le ciel

Vivien Lejeune, le 11 avril 2022

L’auteur

Vivien Lejeune commence sa carrière de journaliste dès 1999 en rejoignant l’équipe de Dreams Magazine, intégralement dédié à l’art des bandes originales. Quand ce dernier change de structure et de nom pour devenir CinéFonia en 2003, il se voit proposer le poste de rédacteur en chef et continue ainsi de réaliser de nombreuses interviews avec les plus grands compositeurs internationaux.

En 2006, il collabore quelque temps avec Les Années Laser puis intègre le comité de rédaction du prestigieux Écran fantastique ‒ véritable institution au sein de la presse spécialisée dans le « cinéma de genre » depuis plus de cinquante ans.

En parallèle, il est également chef de chaîne adjoint à TV5 MONDE et régulièrement sollicité afin de présenter ou d’animer des événements divers (dont la série de concerts Danny Elfman’s Music from the Films of Tim Burton au Grand Rex de Paris en octobre 2015). Sur Internet, on peut le retrouver sur le site de pop culture braindamaged.fr et, chaque semaine, en tant que chroniqueur au sein de l’émission La Loi des séries sur VL Média à travers la « pastille » SérieFonia, une fois encore consacrée aux partitions de tous les écrans.

En 2017, il a cosigné, avec Romain Dasnoy, le Guide des compositeurs de musique de film, directement suivi en 2018 du Guide des séries de science-fiction. En novembre 2020, il écrit en solo son premier essai, Les Visions de Dune. Dans les creux et sillons d’Arrakis, pour Third Éditions.

Livre I : Tolkien

Chapitre 1 : De la bataille de la Somme … et de l’émergence des Pals battalions

À l’aube de la Première Guerre mondiale, l’Empire britannique apparaît comme la plus grande puissance du globe. Pourtant, bien que fort de plus de quatre cents millions de sujets d’un continent à l’autre et doté d’une incomparable armée de mer (la Royal Navy), ses effectifs terrestres sont très limités en comparaison de ceux de ses alliés de la Triple-Entente (les Russes et les Français) et, pire encore, de ceux de leurs ennemis communs, l’alliance des Empires centraux1. À tel point qu’avant que le conflit n’éclate fatalement en juillet 1914, l’armée anglaise a tendance à être considérée comme une simple « force policière coloniale2 » plutôt qu’une réelle entité militaire. Tout ce qu’il y a de plus respectée et efficace au regard de ses besoins d’alors, certes, mais extrêmement limitée. Là où les autres pays déploient chacun quelque trois millions d’hommes, le Corps expéditionnaire britannique n’en totalise que 90 000. De fait, face à l’ampleur et au caractère sans précédent de cette « guerre des tranchées » de plus en plus industrialisée, il est nécessaire de trouver une solution en vue de mobiliser, rapidement et massivement, le plus de jeunes Britanniques possible. Une large campagne d’affichage s’empare alors du pays, en faisant appel au courage et à la bonne volonté de ses jeunes recrues potentiellement en âge de combattre. Le plus souvent, le message passe par le biais de la représentation d’un gradé à ample moustache, pointant un doigt autoritaire en direction du lecteur, soudain soumis à l’éveil de sa propre conscience nationaliste lorsqu’il se retrouve, tout à coup, face à l’implacabilité de ces quelques mots : « Your country needs YOU ! » (« Votre pays a besoin de VOUS ! ») Ou encore : « Boys, come over here. You’re wanted. » (« Les garçons, venez par ici. Vous êtes attendus. ») Mais ce n’est pas là que réside le génie anglais… Après tout, ce type d’appel, pour ne pas dire de « propagande », n’a rien de véritablement nouveau et se pratique régulièrement depuis que le monde est monde, ou tout du moins depuis qu’il se prétend civilisé. Là où les dirigeants britanniques opèrent un réel tour de force, c’est en invitant les volontaires à s’enrôler ensemble, avec la garantie de combattre côte à côte une fois sur le front et face à l’ennemi. Qu’ils soient collègues au sein d’une même entreprise, natifs du même village ou du même quartier, qu’ils sortent de la même école, de la même université, de la même équipe sportive, ou bien qu’ils soient tout simplement amis, tous peuvent ainsi aspirer à servir la cause en compagnie de camarades choisis, et non de seuls inconnus. Quoi de plus galvanisant pour le moral des troupes ? Quelle meilleure promesse que celle faite à ces dizaines de milliers d’hommes en quête d’aventure et d’accomplissement, naturellement fragilisés à l’idée de se retrouver loin de leurs proches ? Et surtout… quelle meilleure façon pour l’armée de s’assurer pareil recrutement de masse ? En seulement deux ans, celle-ci passe de moins de 100 000 soldats à plus d’un million et demi. Ainsi naissent donc la « nouvelle grande armée britannique » et le concept des Pals battalions (« les bataillons de copains »).

À cette période, le département français de la Somme, limitrophe du Nord et du Pas-de-Calais, se révèle précieux stratégiquement parlant, car il se situe au cœur de la ligne de front qu’entendent bien remporter les Alliés ‒ s’étendant de la mer du Nord jusqu’à la Suisse, en passant par la Belgique et la France. En décembre 1915, tandis que le conflit paraît s’enliser depuis déjà plus d’un an, la Triple-Entente décide que les prochaines offensives doivent être menées massivement, et simultanément, en vue d’en finir rapidement. Il est donc entendu que pendant que la Russie attaquera l’Autriche, la France et l’Angleterre se chargeront de regagner le front ouest. Problème : les Allemands, sous l’expertise du général Erich von Falkenhayn, ont anticipé la manœuvre et se lancent à l’assaut de Verdun dès le mois de février 1916… avec pour ambition première de détourner l’armée française des positions qu’elle occupe dans la Somme et, ce faisant, d’en réduire drastiquement les effectifs désormais divisés. Un peu plus de 360 000 soldats français y laisseront la vie en l’espace de seulement quelques mois. D’où la nécessité de faire appel à l’aide d’une armée britannique qui, dans le cadre des accords de la Triple-Entente, n’a guère le choix que de se plier à la volonté française.

Tout comme les Français en début de conflit, les Anglais imaginent une victoire rapide, facile et écrasante. Les nouvelles recrues s’engagent, puis partent au combat le sourire aux lèvres, la tête emplie d’espoir et de rêves de grandeur. Un excès d’orgueil et de confiance qui, malheureusement, ne manquera pas de les mener à la catastrophe. Car en seulement cent quarante et un jours, pas moins de quelque 420 000 de leurs compatriotes vont périr dans les pires conditions qui soient. La faute à une stratégie militaire datée, proche des tactiques napoléoniennes, et mise en place par le commandant des forces expéditionnaires britanniques : Sir Douglas Haig. Habitué des missions coloniales en Inde ou en Afrique du Sud, ce dernier minimise clairement l’extrême modernité technologique qui domine cette guerre d’un genre radicalement nouveau… de même que l’intelligence et le savoir-faire de soldats et d’ingénieurs allemands, particulièrement habiles à anticiper (voire à provoquer) les mouvements adverses et, ce faisant, à s’adapter aux pires situations.

La stratégie de Haig est si simple qu’elle se résume en un seul mot : affaiblissement. Dès lors, il organise une série de bombardements massifs, s’étendant sur près d’une trentaine de kilomètres tout le long de la ligne de front. À compter du 24 juin 1916, et durant sept jours discontinus, pas moins d’un million et demi de tirs se succèdent vers les tranchées allemandes. Après un tel acharnement, aucune chance que l’armée ennemie tienne encore debout. Si bien que, lors de l’assaut, les hommes entendent découvrir ruine sur ruine, ne rencontrer absolument aucune résistance, et ainsi rapidement retrouver leurs familles en fiers libérateurs des contrées occupées. Le premier coup de sifflet est donné le 1er juillet. Les unes après les autres, les unités sortent de leurs tranchées et s’engagent hardiment dans la plaine picarde, prêtes à cueillir un adversaire exténué et indubitablement hâtif de se rendre.

C’était sans compter sur les presque deux années que les Allemands ont eu pour se préparer à pareille attaque. Géographiquement, la Somme est incontournable. Quel que soit le moment, l’offensive alliée ne peut passer que par là. Si bien que les Germains n’hésitent pas à faire appel aux meilleurs ingénieurs et bâtisseurs possible. Leurs armes sont d’une modernité imparable. Leurs barbelés savamment tressés et dispersés. Quant à leurs tranchées, elles dissimulent de vastes et luxueux bunkers, aux murs lambrissés, abritant bureaux, salles de réunion… et même quelques pianos. Le tout enterré à pas moins de douze mètres de profondeur. Depuis de telles positions quasi imprenables, Français, Belges, Anglais, Écossais, Irlandais et même Canadiens étaient donc attendus de pied ferme. Ne manquait plus à ces derniers que de commettre l’erreur de rater leur « effet de surprise » en faisant exploser des bombes placées dans une dizaine de tunnels creusés sous les lignes allemandes… cela, dix minutes avant que ne retentisse enfin le sinistre coup de sifflet de 7 h 30.

Dix minutes… Autant dire une éternité. Inévitablement alertés par le déclenchement prématuré de ces explosifs, les soldats du Kaiser ont tout le temps de s’armer et de prendre tranquillement leurs positions avant de voir, lentement, marcher vers eux des adversaires pour le moins surprenants. Car dans les faits, les Alliés ne chargent pas. Sur recommandation de leur général en chef, Sir Henry Rawlinson, ils « paradent » en vue de s’épargner des efforts jugés inutiles, puisque tous restent persuadés d’avancer vers une victoire nette, précise et inconditionnelle. Les combattants écossais vont même jusqu’à quitter leurs tranchées en étant simplement vêtus de leurs kilts d’apparat et non d’uniformes classiques ! Leurs pas sont nourris d’une fierté et d’une confiance aveugles, qui perdurent jusqu’à la découverte des interminables frontières de barbelés s’érigeant soudain face à eux. En l’espace d’une seconde, l’inefficacité de leurs sept jours de pourtant si massifs bombardements s’impose en évidence. Non seulement près d’un tiers des obus n’a même pas fonctionné en touchant le sol, mais, de plus, la composition même de ces derniers (de type shrapnel) a fait que les balles projetées lors de leur activation se sont majoritairement faufilées à travers les fils de barbelés plutôt que de les endommager. Soudain immobiles, à découvert et totalement impuissants, les Pals battalions apparaissent aux troupes allemandes telles d’improbables cibles consentantes, sur lesquelles il ne reste plus qu’à tirer sans autre forme de sommation.

Le son des mitrailleuses germaniques, en parfait état et lourdement chargées, les accueille en un déferlement de tirs faisant, en à peine quelques heures, plusieurs dizaines de milliers de victimes chez ces jeunes soldats tout à fait décontenancés et passés si brusquement de grands héros de la Nation à « simple » chair à canon3. À chaque seconde, c’est cinquante âmes qui s’effondrent… En fin de journée, les Anglais totalisent déjà près de 60 000 pertes et seule la retraite est envisageable. Les rares survivants de chaque unité s’en retournent vers leurs tranchées, choqués et meurtris, sous les cris et gémissements de leurs camarades blessés et agonisants, auxquels il est tout simplement impossible de venir en aide. Pour la plupart, ces derniers connaîtront des jours et des nuits d’une intolérable souffrance… avant de s’éteindre, fatalement, des suites de leurs blessures autant que de la soif ou de la faim. De coup d’éclat rapide et efficace, la bataille de la Somme se mue en une abominable boucherie de cinq mois, dont le « cessez-le-feu » ne sera finalement dû qu’à l’impraticabilité d’un sol désormais trop boueux pour avancer et aux allures de gigantesque cimetière ouvert.

Une hécatombe sans précédent. Une aberration stratégique, encouragée par une politique militaire trop soucieuse de garder la face pour réellement se préoccuper des conséquences humaines qu’impliquent pareilles décisions. En dépit du bon sens, Sir Douglas Haig s’obstine et refuse catégoriquement toute idée de repli, pourtant recommandé par ses généraux. De fait, l’offensive perdure à un rythme plus ou moins soutenu jusqu’à la mi-novembre où, après seulement une douzaine de kilomètres repris aux Allemands en l’espace de cinq mois (même le déploiement de chars d’assaut courant septembre n’aura rien changé), le terrain est devenu si impraticable que nul ne peut tout simplement plus combattre. Ainsi prend fin la bataille de la Somme… Sur un vain statu quo qui aura coûté la vie à près de 200 000 Français, à 500 000 citoyens du Commonwealth et à autant d’Allemands. À toutes ces victimes s’ajoutent les nombreux blessés ou malades, dont beaucoup ont contracté la fièvre des tranchées (une infection causée par les poux et due à des conditions d’hygiène déplorables).

Sur l’ensemble du sol britannique, c’est l’indignation. Comment une telle horreur a-t-elle donc pu se produire ? Du jour au lendemain, la population découvre avec effroi combien l’entraînement effectué par leurs enfants, maris ou amis a été aussi précipité que fastidieux et incomplet. Personne, à l’aube de l’engagement national, n’aurait pu soupçonner la monstruosité qui s’apprêtait à défigurer, puis à hanter à jamais les plaines françaises de la Somme. Pourquoi fallait-il donc que tant de destins, si tragiques, se jouent là-bas ?

Jamais le monde moderne n’avait connu une telle atrocité. Ceux qui ont la « chance » d’y survivre et de s’en retourner au pays rentrent inévitablement traumatisés et marqués d’irrévocables images, sons et sensations d’horreur que chacun tentera d’oublier ou, à défaut, d’exorciser à sa façon. Si tant est que ce soit possible.

Parmi eux se trouve le sous-lieutenant d’un bataillon des Fusiliers du Lancashire, âgé de 24 ans et arrivé sur le front à la fin du mois de juin… Son nom : John Ronald Reuel Tolkien.

* * *

Bien qu’il ait souvent insisté sur le fait qu’il n’aimait guère céder à la facilité de l’analogie, il paraît néanmoins difficile, voire impossible, de concevoir que le père de la Terre du Milieu ne se soit pas nourri de pareils « démons » lorsqu’il s’est enfin attelé à la finition de ses romans bien des années plus tard. Aussi, comment ne pas percevoir le sinistre écho de ces quelques mois passés dans les profondeurs souillées de la Somme en découvrant, notamment, le récit de la bataille du Gouffre de Helm telle que décrite dans le chapitre 7 des Deux Tours en 1954 ?

« Les assaillants s’arrêtèrent, déroutés par la menace silencieuse du roc et du mur. […] Les hommes de la Marche, confondus, croyaient voir un grand champ de blé noir, secoué par une tempête guerrière et dont chaque épi luisait d’une lumière barbelée. […] Une tempête de flèches les accueillit en même temps qu’une grêle de pierres. Ils fléchirent, se débandèrent et s’enfuirent, ils chargèrent encore et se débandèrent à plusieurs reprises. »

Sur un plan plus personnel encore : pourquoi fallait-il que ses Hobbits, improbables héros malgré eux de la trilogie du Seigneur des Anneaux, soient au nombre de quatre… lorsque lui-même faisait partie d’un inébranlable quatuor d’artistes-poètes avec ses amis de la Tea Club, Barrovian Society (T.C.B.S.), du temps de leur grande complicité sur les bancs de la King Edward’s School de Birmingham ? Peut-être bien parce qu’au contraire de la fiction, tous n’ont malheureusement pas survécu à leur propre « aventure ». De ses compagnons, Robert Gilson est le premier à tomber dès l’assaut du 1er juillet 1916. Ralph Payton, surnommé « le Bébé », le rejoint à peine vingt et un jours plus tard. Enfin, Geoffrey Bache Smith est touché par un obus le 29 novembre… et décède le 3 décembre des suites d’une gangrène gazeuse provoquée par ses blessures. Affecté en qualité d’officier des transmissions, et après deux services de deux fois cinq jours en première ligne, J. R. R. Tolkien est quant à lui frappé par la fièvre des tranchées le 27 octobre. Il est hospitalisé le lendemain, puis rapatrié à Birmingham le 8 novembre ; soit dix jours avant que ne cesse, enfin, la boucherie de la Somme.

Fragilisé, meurtri et constamment habité d’images d’une rare obscurité, il ne s’en remettra jamais véritablement… Pas plus que le seul autre survivant de ses compagnons de lettres, le poète Christopher Wiseman, lui aussi extrêmement marqué par ses années de guerre. Toutefois, ce dernier s’étant enrôlé dans la marine, il ne fut pas, à proprement parler, membre de cette « Communauté de la Somme » que Tolkien, par sa plume, a su humblement honorer en offrant à ses quatre principaux personnages (Frodon, Sam, Merry et Pippin) la possibilité de rentrer chez eux à l’issue du Retour du roi. Une belle preuve que dans la fiction, miroir rêvé de la réalité, le courage et l’amitié peuvent prévaloir et triompher malgré les préjugés et les apparences… Et ce, même face aux armées les plus « inhumaines ».

Une perspective des plus réconfortantes pour l’auteur-professeur qui avait privilégié ses études à son engagement militaire lorsque le conflit avait éclaté en juillet 1914. Car si ses camarades s’étaient enrôlés immédiatement le mois suivant, Tolkien ne s’était quant à lui présenté au bureau de recrutement d’Oxford que le 28 juin 1915… à l’issue de ses examens. Les épreuves s’étaient d’ailleurs déroulées dans des conditions pour le moins particulières puisque, une fois que tous les jeunes hommes du pays avaient rejoint les rangs de l’armée, à peine une trentaine d’élèves arpentaient encore les couloirs de l’université. Il fut diplômé, avec les honneurs, en langue et littérature anglaise le 16 mars 1916 et épousa sa bien-aimée Edith six jours plus tard. Un bonheur néanmoins assombri par la quasi-certitude de ne jamais revenir du front, vers lequel il embarqua le 4 juin.

Après la bataille de la Somme, Tolkien reste officiellement en convalescence jusqu’au 12 janvier 1917. Toutefois, son état persistant ne lui permet pas de retourner en France. S’ensuit une longue série de visites et de contre-visites médicales qui ne prennent fin que six mois plus tard. Il réintègre néanmoins les Fusiliers du Lancashire le 1er juin, mais tombe à nouveau malade (d’une gastrite) et se retrouve désormais sporadiquement assigné à de simples tâches administratives ‒ tout du moins quand il n’est pas hospitalisé ‒, jusqu’à ce que survienne enfin le cessez-le-feu du 11 novembre 1918.

Une fois le traité de Versailles signé, le sous-lieutenant Tolkien est officiellement démobilisé le 16 juillet 1919. De ses années de guerre, y compris celles ayant précédé son incorporation, le futur auteur du Seigneur des Anneaux a conservé des dizaines de poèmes rédigés au fil de ses expériences et ressentis (dont plusieurs consacrés au semi-elfe Eärendil, personnage central de sa mythologie de la Terre du Milieu), de même qu’un premier texte en prose, « La Chute de Gondolin », qui deviendra le troisième récit du second Livre des contes perdus, publié pour la première fois à titre posthume en 1984.

Ainsi apparaissent, entre 1914 et 1918, les origines et fondations de la trilogie littéraire la plus emblématique de toute l’histoire de la fantasy… pourtant destinée à n’être achevée que quarante ans plus tard, après avoir traversé l’aberration et les conséquences d’une Seconde Guerre mondiale plus meurtrière encore que la précédente. Nourri autant de ce(s) vécu(s) hors-normes que d’une magnifique quête de plénitude professionnelle et familiale, le cycle du Seigneur des Anneaux porte involontairement en lui les stigmates d’un début de siècle assassin, par deux fois mondialement refaçonné entre anéantissements et reconstructions. Pourtant, au-delà d’une mélancolie certaine et de passages guerriers parmi les plus épiques que la littérature ait jamais comptés, l’œuvre reste singulièrement optimiste. Constamment portés par le « beau », y compris dans leurs heures les plus sombres, les trois romans demeurent un hommage vibrant à la vie… passée, présente et à venir. Et, par-dessus tout, un modèle de fraternité face à l’adversité. Une utopie ? Peut-être. Un idéal ? Sûrement. Celui d’un homme aussi complexe que fascinant, dont le destin s’est forgé dès ses plus jeunes années, au cours desquelles il fut amené à quitter l’Afrique du Sud pour l’Angleterre. Un homme dont la frontière entre le réel et l’imaginaire n’aura eu de cesse de s’étioler au gré d’une existence vouée autant à la compréhension des langues les plus anciennes qu’à l’enfantement des siennes.

1. L’alliance des Empires centraux (ou Quadruplice) réunissait les Empires allemand, austrohongrois et ottoman, en sus du royaume de Bulgarie.

2. Selon Andrew Wiest, professeur d’histoire à l’université du Mississippi du Sud (Hattiesburg, Mississippi).

3. L’un des exemples les plus marquants restant celui des huit cent soixante-cinq hommes du Régiment royal de Terre-Neuve qui, aux premières heures de la bataille, perdit plus de 90 % de ses effectifs. En à peine une quarantaine de minutes, six cent cinquante soldats et vingt-six officiers furent tués sur le sol de Beaumont-Hamel.

Chapitre 2 : De la jeunesse de J. R. R. Tolkien

Bien loin de la verdoyante et vallonnée campagne anglaise qui lui inspirera un jour chaque parcelle de la Comté, c’est sur le haut plateau du Highveld en Afrique du Sud, dans la municipalité de Bloemfontein, que vient au monde le petit John Ronald, le 3 janvier 1892. La ville est alors connue comme la capitale de la république boer1 de l’État libre d’Orange, qui est destiné à perdre son indépendance face aux Britanniques à peine une dizaine d’années plus tard lors de la seconde guerre des Boers (1899-1902).

Commis de banque, puis directeur, Arthur Reuel Tolkien est le seul membre d’une fratrie de six à avoir décidé de quitter les terres anglaises à l’aube des années 1890 pour s’installer en Afrique du Sud. Il y est bientôt rejoint par sa fiancée Mabel Suffield, de treize ans sa cadette, qu’il épouse en 1891, soit à peine un an avant la naissance de John Ronald. Le 17 février 1894, le couple accueille également leur second garçon, Hilary Arthur, futur fermier et maître d’un chien qu’il aimera appeler Bilbo dans ses instants les plus sages et Baggins2 le reste du temps. Femme au foyer, Mabel peine à se faire au climat semi-aride local, qu’elle estime assez peu favorable à la bonne santé de ses enfants ‒ un sentiment renforcé lorsque Ronald se fait mordre par une mygale à seulement 3 ans. En 1895, après avoir reçu la visite de sa sœur aînée May, elle décide donc de quitter pour un temps Bloemfontein en compagnie de ses deux garçons et de retourner vivre dans sa famille, dans la banlieue proche de Birmingham, à l’occasion de vacances à durée indéterminée. De son côté, Arthur Tolkien est contraint de rester sur place afin d’assurer ses obligations professionnelles. Ni l’un ni l’autre ne réalise alors que ce qui ne devait représenter qu’un difficile mais temporaire éloignement se révèle, en définitive, un véritable adieu. En effet, Arthur contracte une fièvre rhumatismale et succombe violemment d’une hémorragie cérébrale le 15 février 1896, sans avoir eu la moindre chance de revoir sa femme et ses enfants. De son père, J. R. R. Tolkien ne conservera malheureusement que le souvenir flou d’un visage de plus en plus approximatif. Fatalement moins vivace dans l’esprit d’un jeune enfant de 3 ans que celui de la douleur apportée par une morsure d’araignée.

Laissée sans ressources ou presque, la veuve Tolkien reste vivre chez ses parents l’espace de quelques mois. Ronald découvre alors l’Angleterre. Toutefois, ce n’est pas encore celle qui lui inspirera plus tard ses plus belles descriptions des forêts, monts et vallées de la Terre du Milieu… Birmingham se positionnant, bien au contraire, comme la seconde grande ville la plus peuplée du pays, juste après Londres. C’est pourtant non loin de là, à seulement six kilomètres du centre-ville, que Mabel parvient à déménager afin d’offrir une nouvelle vie à ses deux fils, dans un environnement plus paisible. Ils s’installent donc en location au numéro 5 de Gracewell Cottages, dans le petit hameau de Sarehole, réputé pour son vieux moulin érigé en 1542. De modifications en modernisations, ce dernier restera en activité jusqu’en 1919 et à tout jamais dans le cœur de J. R. R. Tolkien. L’auteur s’opposera ouvertement à sa destruction dans le courant des années soixante, en sus de financer une bonne partie de sa restauration en 1969, soit plus de cinquante ans après avoir quitté la région.

Élevée protestante, comme la majorité des jeunes filles de la petite bourgeoisie anglaise d’alors, Mabel bénéficie également d’une aide financière sommaire que lui verse régulièrement son beau-frère, Walter Incledon (époux de May). Fervent membre de l’Église anglicane, celui-ci est d’autant plus soucieux de venir en aide à ses jeunes neveux par alliance qu’il ressent une proximité particulière avec eux. En effet, il a choisi de rester vivre quelques années supplémentaires en Afrique (à la recherche de mines d’or et de diamants) après son séjour chez les Tolkien en avril 1895. Celui-là même qui motiva Mabel à repartir pour l’Angleterre, avec sa sœur et ses enfants, à bord du S.S. Guelph qui la sépara à jamais de son mari. Ayant elle-même reçu une très bonne éducation et parlant couramment plusieurs langues (dont le français, l’allemand et le latin), Mabel se réinvente en tutrice à plein temps pour John Ronald et Hilary Arthur. Bien plus qu’à tout autre, c’est à elle que Tolkien doit son amour des mots, de leur histoire et de leurs significations. Entre l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et de la botanique, la vie des Tolkien, bien qu’extrêmement précaire, trouve une nouvelle forme d’équilibre et de sérénité. Les enfants se lient d’amitié avec les jeunes autochtones et s’inventent de grandes aventures en observant les fermiers voisins, dont certains qu’ils surnomment les « ogres », quand ils ne se risquent pas à aller à la cueillette clandestine de champignons sur leurs terres interdites. Une parenthèse empreinte autant d’insouciance que d’éveil au merveilleux, mais qui ne sera malheureusement que de courte durée. En 1900, après avoir acquis l’habitude de fréquenter l’église Sainte-Anne d’Alcester Street à Birmingham en compagnie de May, leur mère prend la ferme (et définitive) décision de se convertir au catholicisme. Loin d’être anodin, pareil engagement ne tarde pas à déclencher toute une réaction en chaîne aux répercussions pour le moins dramatiques. En premier lieu, toute la famille (Suffield et Tolkien réunis) y est fermement opposée et les relations entre Mabel et ses parents s’en trouvent fragilisées. De son côté, Walter « le Bienfaiteur » prend la nouvelle comme une authentique forme de trahison et décide d’interrompre sur-le-champ toute aide financière. De plus, il interdit strictement à sa propre femme de remettre les pieds dans une église et la somme de bien vouloir oublier de telles inepties. Ordres auxquels May n’aura d’autre choix que de se plier. De son côté, en dépit de tous ces obstacles, la foi de Mabel se révèle la plus forte. Non seulement elle assume les différentes conséquences de cet « appel », mais elle entend bien faire de ses deux garçons de vrais et bons petits catholiques.

John Ronald a alors 8 ans et sait lire et écrire depuis qu’il en a moitié moins. Tandis qu’il commence à imaginer et à rédiger plus sérieusement ses premières histoires, l’une d’elles s’intéresse déjà aux dragons. Mais lorsqu’il invite sa mère à la découvrir, celle-ci lui donne pour seul retour la correction d’une simple erreur d’inversion grammaticale. « Green great dragon » (vert grand dragon), a-t-il osé écrire, en lieu et place de « Great green dragon » (grand dragon vert). Il n’en faut pas plus pour stopper net sa jeune vocation d’écrivain. Toutefois, bien décidé à approfondir ses connaissances, le garçon redouble d’efforts pour mieux appréhender, et donc comprendre, le mécanisme même du langage et de l’importance autant du choix de chaque mot que de la grammaire qui les relie. Si bien qu’après une première tentative infructueuse, il se voit accepté à la prestigieuse King Edward’s School de Birmingham. Son frère, quant à lui, y est refusé en raison de son caractère rêveur et de la lenteur de son écriture. Les frais de scolarité sont importants (douze livres sterling à l’année) et, bien que campant toujours sur ses positions vis-à-vis des choix religieux de leur mère, l’oncle Walter continue de payer l’éducation de Ronald. Au moins pendant un temps. Pour plus de commodité, Mabel est alors contrainte de déménager afin de se rapprocher des lignes de tramway qui les relient au centre-ville. Ainsi, les Tolkien échouent en banlieue sud, à Moseley, et tronquent les doux paysages bucoliques que leur offrait Sarehole contre un environnement tout ce qu’il y a de plus terne et industrialisé. Ronald, qui aimait dessiner (fort bien) les saules pleureurs sur lesquels il avait appris à grimper quelques années plus tôt, n’en éprouve que plus d’amertume. Néanmoins, étant de santé déjà fragile, les longues marches quotidiennes qu’il devait jusqu’ici entreprendre pour se rendre à l’école lui manquent beaucoup moins. D’ailleurs, un nouveau coup du hasard ne tarde pas à le rapprocher encore un peu plus de l’établissement. À peine les Tolkien ont-ils le temps de déposer leurs quelques valises sur le sol de leur nouvelle location que celle-ci se retrouve promise à la démolition ! En lieu et place du logement, une caserne de pompiers doit bientôt être érigée. Dès lors, ce énième déménagement forcé prend des faux airs de retour aux sources… Ils se voient relogés à King’s Heath, à quelques encâblures à peine de la demeure des parents de Mabel.

Bien qu’il en tire une excellente éducation, le parcours de John Ronald à la King Edward’s School reste chaotique. Régulièrement souffrant, il est absent une grande partie de sa première année et, dès la fin de la seconde, se voit contraint de quitter l’établissement par manque de moyens. En conséquence, la famille plie une nouvelle fois bagage en 1902 et migre à présent vers le quartier d’Edgbaston, dans le sud-ouest de Birmingham. Le garçon entre alors à la (beaucoup plus modeste) St. Philip’s School, où il ne tarde pas à s’illustrer comme un élève si brillant qu’il en devient compliqué pour lui de réellement progresser plus avant. Après seulement quelques mois, Mabel décide de le garder à la maison et d’assumer elle-même son enseignement, comme elle avait précédemment l’habitude de le faire avec son frère. Ils approfondissent ainsi son apprentissage des langues, des mots et de leurs étymologies, jusqu’à ce que Ronald parvienne à obtenir une bourse d’études pour… la King Edward’s School ! Il y retourne donc à la rentrée scolaire de 1903. Il y retrouve avec enthousiasme le niveau d’instruction qui lui correspond et prend plaisir à s’initier à de nouvelles langues, telles que le grec qu’il affectionne particulièrement pour ses sonorités des plus dépaysantes. Cependant, sa santé toujours fragile, jumelée aux déménagements à répétition et à la quasi-insalubrité de chacune des habitations occupées, ne tarde pas à le rattraper. De plus, en cette nouvelle année 1904, Mabel commence elle aussi à manifester de grands signes de fatigue et à tomber régulièrement malade. Si elle peut compter sur l’aide et le soutien du père Francis Xavier Morgan depuis leur rencontre providentielle à la paroisse rattachée à la St. Philip’s School, son état ne lui permet plus d’assurer à elle seule le bien-être de ses deux enfants. Il est donc décidé que Ronald, pour sa propre santé et une meilleure convalescence, quittera Birmingham pour vivre quelque temps à Hove, chez ses tante et oncle Emilie Jane Suffield et Edwin Neave. Il y restera jusqu’à l’été.

Atteinte de diabète, Mabel est hospitalisée courant avril puis, grâce aux bonnes grâces et contacts du père Francis, son second fils et elle occupent un modeste chalet à Rednal. Bien qu’aussi situé en banlieue de Birmingham, celui-ci offre de bien meilleures conditions de vie. Pour les Tolkien, c’est un véritable retour à la campagne… et Ronald ne dissimule pas sa joie de retrouver des atmosphères et paysages si proches de ceux qu’il affectionnait tant à Sarehole. Il y renoue instinctivement avec ses envies d’exploration et d’aventure, en plus de se remettre au dessin. Seule ombre au tableau : le voilà qui doit de nouveau entreprendre de longues marches chaque matin et soir, en sus de trajets en train, afin de poursuivre ses études à la King Edward’s School, où il réintègre enfin sa classe à la rentrée d’automne. La famille aurait tout aussi bien pu déménager une nouvelle fois pour lui éviter pareil désagrément, mais, voyant sa mère souffrir de plus en plus des conséquences de sa maladie, Ronald s’y oppose. Après tout, l’air est tellement meilleur ici, et l’enjeu autant que la quiétude des lieux valent bien le « petit sacrifice » que représentent ces quelques kilomètres à parcourir.

Malheureusement, en dépit des efforts de chacun, la condition physique de Mabel s’aggrave soudainement. À peine deux mois après la rentrée scolaire de ses fils, elle tombe dans le coma et décède seulement six jours plus tard, le 14 novembre 1904. Sa sœur May et le père Francis se trouvent à son chevet lorsqu’elle pousse son dernier soupir… de même qu’un inconsolable J. R. R. Tolkien âgé de seulement 12 ans. Mabel, elle, n’en avait que 34.

* * *

À la demande testamentaire de leur mère, le père Francis devient le tuteur légal des deux orphelins Tolkien. Toujours aussi admiratif et respectueux de la ferveur dont faisait montre sa défunte paroissienne, celui-ci embrasse ses dernières volontés avec autant de bonté que de dévouement et va jusqu’à lui offrir la lourde croix de pierre qui orne, depuis, sa sépulture du cimetière catholique de Bromsgrove, dans le Worcestershire. Il s’arrange ensuite pour que les garçons puissent rester ensemble en les confiant aux bons soins de leur tante par alliance, Beatrice. Épouse de l’unique frère de leur mère (William Suffield), elle est la seule de leur entourage à n’afficher aucun signe d’obédience envers quelque courant religieux que ce soit. L’homme d’Église espère ainsi que les enfants ne pourront pas être rattrapés par le protestantisme, si cher à l’ensemble du reste de la famille.

John Ronald et Hilary Arthur emménagent alors au dernier étage de la maison, située non loin de l’Oratoire de Birmingham. Cependant, l’arrangement se révèlera vite loin d’être idéal. Car au-delà du peu de plaisir qu’ont les garçons à retrouver l’ambiance agitée de la grande ville, le destin aura voulu que William décède lui aussi à tout juste 30 ans, fort peu de temps avant Mabel, laissant Beatrice naturellement meurtrie, fragilisée… et malheureusement inapte à apporter la tendresse et le réconfort dont ses deux jeunes neveux ont pourtant cruellement besoin. De fait, quand ils ne sont pas à l’école, ils passent le plus clair de leur temps à l’église en compagnie du père Francis, qu’ils aident au meilleur de leurs capacités à travers tout un tas de besognes variées ‒ essentiellement en vue de la préparation et du bon service de la messe. La foi de Ronald, qui aurait tout aussi bien pu se détourner de la religion après la répétition de tels coups du sort, ne s’en trouve au contraire que renforcée. Comme s’il pouvait, à travers elle, se rapprocher de l’âme de sa mère, tout en l’honorant, plutôt que de s’en sentir inexorablement éloigné. Sa vie durant, J. R. R. Tolkien se positionnera ainsi en fidèle catholique, convaincu et pratiquant. Une particularité qui ne sera pas invasive dans ses écrits. Néanmoins, il aura à cœur de la transmettre à sa famille et à ses descendants par la suite.

De même, sa scolarité ne souffre en rien de la situation. Bien au contraire. Vivant de nouveau en ville, ses trajets vers la King Edward’s School ne sont plus un problème et il se montre plus que jamais avide d’apprendre. Si bien que, dès l’année suivant la disparition de Mabel, il se hisse jusqu’au premier rang de sa promotion face à un autre étudiant prodige répondant au nom de Christopher Luke Wiseman3. Rivaux dans un premier temps, les deux jeunes adolescents sympathisent cependant assez rapidement, et Christopher devient le premier lecteur-testeur des écrits de John Ronald.

Tandis qu’une nouvelle décennie approche, le futur père de la Terre du Milieu s’essaye à la poésie et commence en parallèle à développer ses propres langues inventées. Majoritairement influencées par d’anciens textes germaniques, celles-ci constitueront bientôt le socle de sa solide réputation de chercheur et de linguiste, avant la moindre reconnaissance en sa qualité d’auteur. Les années passent ainsi entre religion et érudition jusqu’à ce que, en 1908, Ronald et son frère se retrouvent de nouveau contraints à déménager. Les conditions de vie chez leur tante ne se sont guère améliorées et, toujours à l’initiative du père Francis, ils sont tous deux accueillis dans l’une des chambres du deuxième étage d’une pension de famille située au 37, Duchess Road, toujours dans le quartier d’Edgbaston. C’est là qu’à peine un an plus tôt, une autre pensionnaire orpheline a élu résidence pour parfaire son éducation musicale et sa maîtrise du piano en particulier. C’est ainsi que, pourtant de trois ans son aînée, Edith Bratt va non seulement ‒ presque instantanément ‒ devenir l’unique grand amour de J. R. R. Tolkien, mais également la muse qui lui inspirera maints poèmes et légendes consacrés à la mythique Lúthien Tinúviel, toute première Elfe de son univers imaginaire à s’être rebellée afin d’épouser un être mortel4.

Si Lúthien est fille de roi, Edith est quant à elle née de père « inconnu » en janvier 1889. Sa mère, Frances Bratt, était alors gouvernante chez les Warrilow, une riche famille de Birmingham dont le père prospérait dans le commerce du papier. Décédé peu de temps après, en 1891, Alfred Frederick Warrilow se révèle sans réelle surprise être le père biologique d’Edith, mais ne la reconnaît jamais officiellement. Une décision qu’Edith respectera à son tour en ne dévoilant jamais à ses futurs enfants l’identité de leur grand-père maternel. Après tout, ce dernier n’a jamais été là pour elle, et bien qu’elle connaisse jusqu’à son nom et son visage (sa mère en conservait une photographie), la situation demeure trop controversée et délicate pour qu’elle accepte de légitimement le considérer comme tel. Sans compter que cette absence de père, jumelée à l’âge « avancé5 » de sa mère, ne resta pas sans se faire dûment remarquer en périphérie de la maison familiale qu’elles occupaient à Handsworth. Messes basses et railleries étaient légion et quasi quotidiennes dans cette petite ville du Yorkshire du Sud. Suffisamment, en tout cas, pour enraciner un sentiment de gêne et un malaise durable dans le cœur de la jeune fille. Malgré ses origines somme toute assez modestes, c’est donc exclusivement du côté maternel qu’elle est instruite et qu’elle développe sa personnalité. Elle démontre notamment une passion et des dons pour la musique, l’un de ses aïeux n’étant autre que George Grove, l’instigateur du Dictionnaire de la musique et des musiciens (Grove Dictionary of Music and Musicians), publié en quatre volumineux tomes entre 1879 et 1889. Mais ce n’est qu’après la disparition de sa mère en 1903, alors qu’elle n’est encore qu’une jeune adolescente de 14 ans, qu’elle embrasse pleinement sa vocation de pianiste concertiste ou, à défaut, de professeure de musique. Orpheline et désormais sous la tutelle d’un avocat solliciteur, elle est placée dans un pensionnat d’Evesham, dans le Worcestershire, dont les responsables sont elles-mêmes des musiciennes expérimentées. Celles-ci, bien que très strictes, ne manquent pas d’entretenir en elle la flamme qui l’anime déjà. Elle y entreprend ses études avec dévotion durant quatre années quelque peu austères et des plus rigides au quotidien. Ce n’est qu’après avoir achevé son cursus qu’Edith arrive à Duchess Road. Elle a alors 19 ans et s’imagine encore devenir pianiste professionnelle. Malheureusement, MmeFaulkner, l’intendante des lieux, n’est pas particulièrement encline à lui laisser libre accès à l’instrument familial. Aussi, en dehors des quelques soirées musicales organisées au salon à l’intention des prêtres de l’Oratoire de Birmingham, Edith n’est donc plus ni motivée ni encouragée à progresser. MmeFaulkner préfère s’assurer des bonnes vertu, réputation et moralité de sa jeune locataire que de son plein épanouissement professionnel. En cela, l’arrivée des frères Tolkien dans l’établissement ne tarde pas à venir semer quelque trouble.

Il ne faut que très peu de temps à John Ronald pour succomber à son charme. Et inversement. Surveillés de près au sein des murs de la résidence, ils se retrouvent le plus souvent autour d’une des tables de leur salon de thé favori, tout en « refaisant le monde ». Ces discussions permettent au jeune homme, de nature plutôt timide et introvertie, de gagner un peu d’aisance et de confiance en lui, deux qualités qui lui faisaient jusqu’ici défaut dans la perspective de pleinement réussir, ne serait-ce que dans ses études. Porté par ses propres sentiments et l’énergie nouvelle que lui renvoie sa muse, il parvient même à s’illustrer lors d’un concours d’élocution organisé entre étudiants autour du thème du difficile et très controversé combat ‒ qu’il soutient ‒ mené par les suffragettes6. Une étape déterminante pour un exercice qu’il renouvellera par la suite à plusieurs reprises, avec autant de succès. Plus étonnant encore : il se passionne également pour le rugby et parvient à intégrer l’équipe de la King Edward’s School en dépit de son passé médical fragile et de son physique pour le moins frêle. Ces apparents « handicaps », il les contrebalance par une détermination et une agressivité sur le terrain dont personne n’aurait jamais pu le soupçonner. Ainsi, entre ses 16 et 17 ans, John Ronald Reuel Tolkien se métamorphose de l’intérieur… au point d’être promu capitaine de l’équipe !

Pour autant, sa passion pour les langues anciennes n’en reste pas moins aussi vivace que prioritaire. Ses échanges avec Edith l’encouragent à imaginer un monde dans lequel ses propres dialectes inventés trouveraient à la fois contexte, structure et cohérence au travers de récits légendaires, dignes des plus grandes sagas qui continuent d’alimenter son excitation littéraire. Non seulement il commence à écrire de plus en plus sérieusement (et régulièrement) ses propres ébauches de récits, chansons, poèmes et bribes de nouvelles, mais il lui arrive, de plus, d’apprendre une nouvelle langue dans le seul but d’être capable d’appréhender une œuvre sous sa forme originelle et non par le biais d’une quelconque traduction. Pour la première fois depuis longtemps, Tolkien semble pleinement goûter l’existence. Il est amoureux et partage le plus clair de son temps avec le meilleur cercle d’amis qu’il ait jamais eu. Une situation un peu trop belle pour durer…

Infailliblement, leurs sentiments réciproques ne passent pas inaperçus et deviennent rapidement une évidence aux yeux de MmeFaulkner et, pire encore, à ceux du père Francis. Religieusement parlant, Edith se revendique anglicane, ce qui, une fois de plus, risque de venir contrarier les dernières volontés de la mère de Tolkien et son désir d’en faire un bon et dévoué catholique. Prenant son rôle de tuteur et de parent de substitution de plus en plus à cœur, le père Francis perçoit donc cette idylle comme un réel danger vis-à-vis de l’héritage culturel pressenti pour le jeune homme, jumelé à une réelle menace en ce qui concerne le bon déroulement de ses études. Aussi, au retour des deux tourtereaux d’une escapade romantique dans la campagne avoisinante, celui-ci s’empresse de mettre un terme à leur relation en sommant violemment John Ronald de revenir à la raison et de cesser de se rabaisser, séance tenante, à pareille distraction. Totalement désemparé, et le cœur brisé, Tolkien renoue alors avec ses vieux démons et se laisse gagner par la mélancolie, puis la dépression. À l’aube de l’année 1910, il échoue à son examen d’entrée pour Oxford et, une fois de plus, cède à l’impression que tout son monde est en train de s’écrouler. Pendant un temps, Edith et lui continuent de se fréquenter dans le plus grand secret, mais tandis qu’ils s’échappent une fois de plus vers la campagne afin de célébrer leurs anniversaires (Edith fêtant ses 21 ans et Tolkien ses 18), le couperet tombe définitivement. Ronald se voit sommairement interdire de revoir sa « Lúthien ». Au moins jusqu’à ce qu’il atteigne lui-même la majorité7. Ne désirant pas envenimer la situation plus avant, Edith prend sur elle de déménager et quitte Birmingham pour Cheltenham, dans le comté du Gloucestershire, à un peu plus de quatre-vingts kilomètres de là… Autant dire l’équivalent d’une « terre du milieu » à braver pour Tolkien qui, reconnaissant et dévoué, respectera (à un courrier près) les directives de son tuteur, aussi douloureuses soient-elles.

Résigné, John Ronald met toutefois ces trois années à profit. Pour commencer, il se consacre à ses études avec encore plus de détermination et retente sa chance en passant une nouvelle fois l’examen d’entrée pour Oxford. Au-delà de sa seule admission, il doit néanmoins obtenir une bourse s’il veut pouvoir financer sa nouvelle vie. C’est ce à quoi il parvient, en partie tout au moins, en décembre 1910. Toutefois, à défaut d’une prise en charge complète, il ne se voit octroyer « que » soixante livres annuelles, auxquelles viennent malgré tout s’ajouter une bourse complémentaire versée par la King Edward’s School et une modeste contribution additionnelle du père Francis lui-même. Juste ce qu’il faut, à condition de rester aussi prudent qu’économe pour effectuer sa prochaine rentrée dans la prestigieuse enceinte du Exeter College : l’un des établissements piliers de l’université d’Oxford depuis sa fondation en 1314. C’est durant ses derniers mois passés à Birmingham avec ses camarades Robert Quilter Gilson, Geoffrey Bache Smith et Christopher Wiseman que naît la Tea Club, Barrovian Society. Comme le scande hardiment leur acronyme pour le moins explicite, cette « Communauté » du T.C.B.S. a pour habitude de se retrouver autour d’une table de leur salon de thé favori, situé au premier étage des établissements Barrow sur Bull Street. Mais le mot « Barrovian » faisant également référence à un dialecte du nord-ouest de l’Angleterre, la grande majorité de leurs conversations tourne naturellement autour des arts, de la poésie et de la littérature. Tolkien, lui, en profite pour partager avec eux sa passion pour les langues anciennes, voire disparues, et son amour des sagas en particulier. Des épopées principalement nordiques comme celle du clan Völsung, mais aussi germaniques telles que Beowulf, jusqu’aux légendes arthuriennes avec, notamment, les aventures de Sire Gauvain. Il ne manque jamais une occasion de lire quelques extraits à haute voix, tout en tâchant d’en transmettre à ses « frères » toute la substance romanesque, celle-là même qui continue de le fasciner au-delà de son attachement aux sonorités spécifiques de chaque mot prononcé.

Dans le même temps, Edith réinvente sa vie à Cheltenham. Les Jessop, le couple chez qui elle loge depuis son départ de Birmingham, sont des amis de sa famille et la laissent s’exercer tout à loisir sur le piano du salon. Elle peut ainsi renouer avec le talent qu’elle avait été contrainte de mettre de côté en séjournant chez MmeFaulkner et, progressivement, retrouve la rigueur, puis l’aisance, qui commençaient à lui faire défaut. Peu de temps après, elle est engagée en qualité d’organiste à l’église anglicane du quartier et s’adonne corps et âme à son art, tout en domptant ce magnifique quoique trop imposant instrument.

Toujours éperdument épris de la jeune femme, et encouragé par sa propre perception du romantisme et des inévitables souffrances qui accompagnent traditionnellement pareille dévotion, Tolkien respecte néanmoins stoïquement la décision de son tuteur. S’accrochant à ses souvenirs et à la contemplation de quelques rares photographies, il continue de voir en Edith non seulement sa muse éternelle, mais également la femme de sa vie. Celle sans qui il ne conçoit tout simplement pas d’exister. Pourtant, pas une fois il ne déroge à la règle : aucune lettre, aucune visite, aucun contact. Seuls ses études et un long voyage à travers la Suisse en compagnie de son frère et de leur tante Jane (Suffield) se révèlent capables d’atténuer un peu sa mélancolie. Organisée par un riche couple d’amis de Jane (James et Ellen Brookes-Smith) durant l’été 1911, l’expédition compte également leurs trois enfants, ainsi que quelques professeures, et s’étend d’Interlaken jusqu’au mont Cervin. Pour la première fois de sa vie, J. R. R. Tolkien expérimente ‒ littéralement ‒ l’aventure et découvre la majesté de paysages dont il est loin de soupçonner l’impact qu’ils auront, aussi bien sur lui que sur son œuvre future. Car voyageant à pied, voire en corde, et trouvant refuge après refuge directement chez les habitants, la « compagnie » évolue ouvertement en milieu hostile… La période est caniculaire et les neiges éternelles s’estompent comme rarement, favorisant les mouvements puis les éboulements de roches. Il s’en faut d’ailleurs de très peu pour que John Ronald ne soit pas entraîné par l’un d’entre eux tandis qu’il explore le glacier d’Aletsch. Quelques jours plus tard, aux alentours de Zermatt, c’est une chute mortelle dans une large crevasse qu’il évite de justesse… Pour autant, rien ne saurait entacher l’impression de majesté ressentie, depuis la haute falaise de Mürren à la contemplation du pic de Silberhorn s’élevant à quelque 3689 mètres d’altitude dans les Alpes bernoises. De ce sommet, Tolkien fera ni plus ni moins que le Celebdil, le plus majestueux des trois Monts Brumeux surplombant les mines de la Moria que traversera sa « Communauté de l’Anneau » quelques dizaines d’années plus tard. Entre deux péripéties, le groupe passe également par Meiringen et les chutes du Reichenbach. Celles-là mêmes qui, sous la plume d’Arthur Conan Doyle, ont entraîné la mort de Sherlock Holmes dans Le Dernier Problème en 1893. Zermatt, le val d’Hérens, mais aussi les étendues boisées du Valais… Chaque lieu imprègne in extenso et à jamais son imaginaire d’auteur. De ces vacances, les lecteurs ne manqueront pas de trouver quelques échos plus ou moins prononcés, non seulement dans Le Seigneur des Anneaux, mais aussi (et peut-être surtout) dans Le Hobbit et Le Silmarillion. Car oui, si la Nouvelle-Zélande reste majoritairement considérée comme source première d’inspiration pour la création de la géographie de la Terre du Milieu, et plus encore depuis la sortie de la trilogie cinématographique de Peter Jackson, il n’en reste pas moins vrai que la Suisse demeure, indubitablement, à l’origine de nombre de ses plus riches et iconiques contrées.

Si Ronald rentre indemne, et juste à temps pour suivre ses premiers cours à Oxford, les choses ne vont pas tout à fait de même pour Edith. Le grand orgue de l’église n’étant absolument pas adapté à sa physionomie, son dos commence à la faire de plus en plus souffrir et il ne faut guère longtemps avant qu’elle finisse par se blesser. Au point, malheureusement, de ne plus pouvoir jouer du tout. De plus, ne recevant toujours aucunes nouvelles de sa part, elle finit par se persuader que Tolkien l’a définitivement oubliée… Ou, tout au moins, qu’il est passé à « autre chose ». Avec le temps, elle cède donc aux avances de George Field, le frère de l’une de ses connaissances, dont elle accepte la demande en mariage.