9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Ayla - Die Kinder der Erde

- Sprache: Deutsch

Der Welterfolg von Jean M. Auel!

Die Urzeit vor 30 000 Jahren: Das junge Mädchen Ayla irrt verlassen durch die gefährliche Wildnis der vorzeitlichen Erde. Der «Clan des Bären», ein Stamm von Urmenschen, nimmt sie auf. Doch Ayla ist nicht wie die anderen Stammesmitglieder. Sie ist blond, schlank und lernt überdurchschnittlich schnell ...

Ayla lebt vor 30.000 Jahren in einer Zeit, in der Schnee und Eis weite Teile des europäischen Kontinents bedecken. Als während eines Erdbebens Aylas Stamm vernichtet wird, irrt sie ziellos umher und überlebt nur knapp den Angriff eines Höhlenlöwen. Völlig entkräftet wird sie vom Clan des Bären gefunden und aufgenommen. In Iza, der Heilerin des Clans, und deren Bruder Creb, einem mächtigen Medizinmann, findet Ayla neue Eltern. Bald schon ergeben sich Konflikte durch Aylas Andersartigkeit. Nicht nur ihr Aussehen, sondern auch ihre seltsame Art, durch Laute zu kommunizieren, befremden die Clan-Mitglieder. Bald lernt Ayla, auf die "richtige" Art zu sprechen - in der Gebärdensprache.

Viele Verhaltensregeln und Tabus, die den Frauen des Bärenclans auferlegt sind, bereiten der selbstbewussten Ayla auch weiterhin Probleme. Mit Feuereifer stürzt sich Ayla in ihre Ausbildung zur Medizinfrau, denn darin sieht sie ihre einzige Chance, in Zukunft vom Clan akzeptiert zu werden. Doch ihr unabhängiges Wesen lässt sich nicht unterdrücken. So sehr sie sich auch müht, sie bleibt eine Außenseiterin in einer ihr fremden Kultur …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1019

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Das Buch

Das kleine Mädchen Ayla ist die einzige Überlebende ihres Stammes, der bei einem Erdbeben vernichtet wird. Verwirrt läuft sie weg, bis sie, völlig entkräftet, von einem Höhlenlöwen angegriffen wird. Zur gleichen Zeit ist der Clan des Bären auf der Suche nach einer neuen Höhle. Unterwegs finden einige Clanmitglieder Ayla, und sie beschließen, das Mädchen trotz seines andersartigen Aussehens mitzunehmen. Die Medizinfrau Iza wird zur Mutter für Ayla und bringt ihr zusammen mit Creb, ihrem Bruder, die Zeichensprache und die Verhaltensweisen des Clans bei. Ayla versucht, sich diesen strengen Regeln zu unterwerfen, aber immer wieder fällt sie negativ auf. Zudem entpuppt sich die Fremde als überdurchschnittlich intelligent und wird damit für die Männer des Clans zu einer unmittelbaren Bedrohung ihrer Vormachtstellung – besonders für Broud, den Sohn des Clanführers …

Die Autorin

Jean Marie Auel wurde 1936 in Chicago geboren. Die fünffache Mutter arbeitete nach ihrer Universitätsausbildung zunächst als Kreditmanagerin, bevor sie Schriftstellerin wurde. Ihr erstes Buch, Ayla und der Clan des Bären, war ein sofortiger Erfolg. Inzwischen ist Jean M. Auel eine Spezialistin urzeitlicher Geschichte. Sie nahm an Überlebenstrainings nach dem Vorbild der Urmenschen teil und reiste zu Recherchezwecken an viele prähistorisch bedeutende Orte u. a. in Frankreich, Deutschland und Russland. J. M. Auels Menschheitssaga »Die Kinder der Erde« erreichte bisher eine Weltauflage von über 45 Millionen Exemplaren; ihre Bücher wurden in 22 Sprachen übersetzt.

Zum Zyklus gehören folgende Titel (in dieser Reihenfolge): Ayla und der Clan des Bären – Ayla und das Tal der Pferde – Ayla und die Mammutjäger – Ayla und das Tal der Großen Mutter – Ayla und der Stein des Feuers und Ayla und das Lied der Höhlen.

Große Website unter www.aylaswelt.de

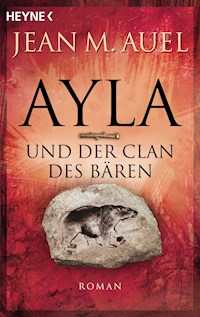

Jean M. Auel

Ayla

und der Clan des Bären

Roman

Aus dem Amerikanischen von Mechthild Sandberg

Heyne

Die Originalausgabe THE CLAN OF THE CAVE BEAR erschien im Verlag Crown Publishers, Inc., New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 1980 by Jean M. Auel

Copyright © der deutschen Übersetzung 1981 by S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt/Main Copyright © dieser Ausgabe 1986 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

Covergestaltung: Eisele Grafik Design

Ray gewidmet,meinem schlechtesten Kritikerund besten Freund

1. KAPITEL

Nackt lief das Kind aus dem mit Fell überspannten Einschlupf der Felsenhöhle zu dem steinigen Stück Strand an der Biegung des kleinen Flusses. Es schaute nicht zurück. Niemals wäre es ihm in den Kopf gekommen, seine Behausung und deren Bewohner könnten verlorengehen.

Plantschend watete es in den Fluss, spürte, wie Steine und Sand des steil abfallenden Betts unter seinen Füßen ins Rutschen kamen. Es tauchte ins kalte Wasser und kam prustend wieder hoch, schwamm dann mit sicheren, ausgreifenden Zügen das gegenüberliegende Ufer an. Noch vor dem Laufen hatte es Schwimmen gelernt. Wasser war sein Element, denn häufig kam es vor, dass ein Fluss nur schwimmend überquert werden konnte.

Eine Weile paddelte das kleine Mädchen von einem Ufer zum anderen und ließ sich dann von der Strömung flussabwärts tragen. Dort, wo das Gewässer breiter wurde und sprudelnd über Felsbrocken sprang, unterbrach es seine Fahrt, watete zur Böschung zurück und begann, Kieselsteine zu sammeln. Gerade hatte es ein Steinchen auf den Haufen besonders bunter Kiesel gelegt, als sich plötzlich der Boden bewegte.

Erstaunt sah die Kleine, wie der Stein ganz von selbst wieder herunterkollerte, starrte verwundert auf die kleine Kieselpyramide, die ins Wackeln geriet und in sich zusammenfiel. Erst da wurde sie gewahr, dass die schwankende Bewegung auch von ihr Besitz ergriffen hatte. Aber noch immer war sie mehr verwirrt als beängstigt. Mit großen Augen um sich blickend, suchte sie das, was ihre Welt auf einmal so veränderte. Der Boden durfte sich doch nicht bewegen!

Das Gewässer, kurz zuvor nur leicht gekräuselt, brodelte plötzlich. Ungestüme Wellen schwappten über die Böschung. Das Flussbett stemmte sich unter der Erschütterung gegen die Strömung, sodass vom Grunde Schlamm emporgerissen wurde. Wie von unsichtbarer Hand geschüttelt, erzitterten die Büsche an den Ufern flussaufwärts, und flussabwärts sprangen kopfgroße Steine in die Luft. Die himmelhohen Nadelbäume des Waldes, in den der Fluss sich hineingefressen hatte, taumelten, eine Riesentanne nahe dem Ufer, deren Wurzeln von den Schmelzwassern kahl gespült waren und nichts mehr greifen konnten, neigte sich langsam zur anderen Seite hinüber. Ein sirrendes Pfeifen erfüllte die Luft, als sie dort aufschlug, eine zitternde Brücke über dem kochenden Fluss. Und noch immer schwankte der Boden.

Die Kleine steckte den Kopf zwischen die Schultern. Ihr Magen flatterte und krampfte sich zusammen. Angst kroch hoch. Sie wollte auf die Beine kommen, fiel jedoch wieder um, aus dem Gleichgewicht gebracht durch dieses grässliche Schwanken. Noch ein Versuch, und sie schaffte es. Auf zitternden Beinen blieb sie stehen, wagte nicht, auch nur einen Schritt zu machen.

Als sie dann auf allen vieren zur Felsenhöhle kroch, die etwas oberhalb des Flusses lag, vernahm sie ein unterdrücktes Grollen, das in Windeseile zu einem ohrenbetäubenden Donnern anschwoll. Ein saurer Geruch von Feuchtigkeit und Fäulnis, ekelerregend wie der frühe Atem einer gähnenden Erde, stieg aus der Spalte auf, die sich plötzlich vor ihr im Boden auftat. Mit leerem Blick verfolgte das Mädchen, wie Erde, Steine und kleine Bäume in die gähnende Kluft stürzten, die unter gewaltigen Zuckungen aufgeplatzt war.

Der fellüberspannte Vorbau, nun am anderen Rand des Abgrunds, neigte sich, als ein Teil des Gesteins fortgerissen wurde. Die armdicke Astgabel schwankte unschlüssig; dann knickte sie um und verschwand in der Erdwunde, mit sich reißend die Fellplane und alles, was sich darunter befand. Zuletzt rutschte der ganze Felsen mit schrillem Getöse in die Tiefe. Zitternd, die Augen weit aufgerissen vor Entsetzen, sah die Kleine zu, wie das klaffende, stinkende Maul alles verschlang, was ihr bisher Nahrung und Wärme gegeben hatte.

Plötzliches Begreifen überwältigte sie, und im donnernden Tumult des berstenden Felsens war für sie nicht auszumachen, ob der Schrei, der in ihren Ohren gellte, wirklich ihr eigener war. Irgendwie schaffte sie sich an den Rand des Abgrunds, doch die Erde bäumte sich auf und schleuderte sie nieder. Verzweifelt krallte sie sich in den Boden, versuchte, auf der lebendig gewordenen, sich umschichtenden Erde Halt zu finden. Dann schloss sich die Schlucht, das Donnern verebbte, die bebende Erde beruhigte sich.

Zitternd vor Angst, lag das Kind bäuchlings in der weichen, feuchten Erde, die aufgewühlt war von den plötzlichen Stößen, die das Land aufgebrochen hatten, allein nun in einer Wildnis grasiger Steppen und verstreut stehender Wälder. Gletscher glänzten von weit her, sandten Eiseskälte aus. Tiere, unvorstellbar viele, durchstreiften die weiten Ebenen, auch räuberische waren darunter. Und Menschen? Die wenigen, die es hier gab, hatte die Erde gefressen. Nur das Kind war noch da, und niemand würde kommen, es zu suchen.

Wieder erzitterte der sich allmählich setzende Grund. Aus der Tiefe hörte das Kind ein dumpfes Grollen, als verdaute die Erde den hastig verschlungenen Fraß. Entsetzt sprang es auf, voller Angst, dass sich der Boden erneut öffnete. Ungläubig blickte es auf die Stelle, wo Felsen, Vorbau und Höhle gewesen waren. Aufgeworfene Erde und entwurzelte Sträucher – sonst nichts! Das Wasser schoss ihm aus den Augen, als es zurück zum Fluss rannte und sich aufschluchzend in den Schlamm wühlte.

Doch die durchweichte Böschung bot nicht den geringsten Schutz. Ein weiteres Beben, schwerer diesmal, erschütterte den Boden. Das kleine Mädchen krümmte sich, als eisiges Wasser auf seinen nackten Körper klatschte. Panik in den Augen, sprang es auf die Beine. Nur fort von hier! Aber wohin?

An dem steinigen Ufer gediehen keine Pflanzen, gab es keine Büsche; flussaufwärts jedoch waren die Ufer von Sträuchern überwuchert, an denen schon die ersten neuen Blätter sprossen. Wie schon immer in seinem Leben, suchte nun das Kind die Nähe des Wassers, doch das Geschlinge der dornigen Büsche war undurchdringlich. Aus tränenfeuchten Augen blickte es in die andere Richtung, hin zum Wald aus hohen Nadelbäumen.

Schmale Sonnenstrahlen fielen zwischen den sich gegenseitig bedrängenden Zweigen der dicht stehenden Bäume hindurch, die zum Fluss hin wuchsen. Fast kein Unterholz gab’s in dem schattendunklen Wald, viele der Bäume hatten gelitten.

Einige waren umgestürzt, andere neigten sich gefährlich, gehalten von ihren Nachbarn, die noch fest verwurzelt waren. Jenseits von diesem Baumgewirr stand finsterer Wald, nicht einladender als der Busch stromaufwärts. Unentschlossen spähte das Kind zuerst in die eine, dann in die andere Richtung. Welche war wohl besser? Wo waren Wärme und Schutz?

Ein erneutes Zittern beendete die Unentschlossenheit des Mädchens. Es warf noch einen letzten Blick auf das zerschlagene Land und lief dann in den Wald.

Vom dumpfen Rumpeln der sich langsam beruhigenden Erde angetrieben, folgte die Kleine dem Lauf des Wassers und hielt nur kurz an, um hastig den Durst zu löschen. Die riesigen, stolzen Tannen, die das Beben aus dem Boden gerissen hatte, lagen niedergestreckt im Unterholz. Wieder und wieder mussten in weitem Bogen die Krater umgangen werden, die das gewaltige Wurzelwerk der stürzenden Bäume, das immer noch feuchte Erde und kleine Steine umschlang, aufgerissen hatte.

Gegen Abend verloren sich die Spuren der Zerstörung; kaum noch entwurzelte Bäume und versprengte Felsbrocken. Das Wasser floss klarer. Als man nicht mal mehr die Hand vor den Augen sehen konnte, hielt die Kleine an und sank erschöpft auf den Waldboden. Das dauernde Laufen hatte sie warm gehalten, jetzt aber begann sie zu zittern; viele winzige Höcker fühlte sie auf ihrer Haut. Die Kälte der Nacht. Schnell scharrte sie eine Mulde im weichen Waldboden, legte sich hinein, zog die Beine fest an den Bauch und nahm die Nase zwischen die Knie. Zuletzt warf sie noch mehrere Hand voll Tannennadeln über sich.

Doch so müde sie auch war, die Angst hielt sie wach, die jetzt hochkroch in ihr und sich auszubreiten begann. Mucksmäuschenstill lag sie da, die Augen weit offen, und musste zusehen, wie die Finsternis rundum dichter wurde. Keine Regung, kaum zu atmen getraute sie sich.

Noch nie war sie nachts allein gewesen; immer hatte ein Feuer gebrannt, um die bedrohliche Dunkelheit abzuwehren. Und plötzlich saß die Angst in ihrer Kehle. In Weinkrämpfen, schluchzend und schniefend, würgte sie dieses entsetzliche Gefühl heraus. Dann schlief sie erschöpft und erleichtert ein. Neugierig beschnupperte ein kleines Nachttier das Kind, das nichts davon spürte.

Die Erde aber hatte noch immer nicht zur Ruhe gefunden. Fernes Grollen aus grässlichsten Tiefen setzte sich als Albtraum im Kopf des Kindes fort. Schreiend erwachte es, fuhr hoch, wollte fliehen, doch seine aufgerissenen Augen sahen ebenso wenig wie durch die geschlossenen Lider. Wo war sie denn? Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Warum konnte man nichts sehen? Wieso waren da nicht die sorgenden Hände, die sie trösteten, wenn sie nachts erwachte? Langsam dämmerte ihr die Erinnerung an die Schrecknisse ihrer Lage. Zitternd vor Furcht und Kälte, kauerte sie sich zusammen und verkroch sich wieder unter der Nadeldecke des Waldes. Als die ersten schwachen Lichtstreifen des Morgens den Horizont markierten, schlief das Mädchen fest.

Nur mit Mühe drang der Tag in die Tiefen des Waldes vor. Als das Kind erwachte, stand die Sonne schon hoch am Himmel, durch das dunkle Laubdach der dickstämmigen Bäume jedoch nur schwer auszumachen. Gestern, als das Tageslicht verglüht war, hatte sich die Kleine weit vom Fluss entfernt. Und wieder regte sich die Angst, als sie sich jetzt umsah und ringsum nichts als Bäume erblickte, die sich breitbeinig ihr entgegenstellten.

Sie hatte Durst. Ihre geschärften Sinne vernahmen plötzlich ein leichtes Plätschern, dem sie folgte und nach einer Weile voller Erleichterung als Stimme ihres Flusses lauthals Begeisterung zollte. Hier am Ufer war sie zwar nicht weniger verloren als im Wald, aber es verschaffte ein beruhigendes Gefühl, die Führung dem vertrauten Element zu überlassen. Sie konnte auch ihren Durst stillen, solange sie in seiner Nähe blieb. Doch gegen ihren Hunger half es nicht.

Sie wusste, dass es Grünpflanzen und Wurzeln gab, die man essen konnte, aber niemand hatte ihr gezeigt, welche davon schmackhaft waren. Das erste Blättchen, an dem sie knabberte, schmeckte bitter und brannte auf der Zunge. Schnell spie sie es aus und spülte sich den Mund. Nach dieser wenig ermutigenden Erfahrung hatte sie keine Lust, ein anderes Kraut zu versuchen, und trank stattdessen nochmals reichlich, nur um sich den Magen zu füllen. Dann machte sie sich wieder auf, stromabwärts, immer dicht am Wasser, welches das Sonnenlicht gleißend zurückwarf. Als die Nacht kam, buddelte sich die Kleine im nadeligen Boden eine Kuhle und rollte sich darin zusammen.

Und wieder lag ihr eisige Furcht im Magen, an dem wütend der Hunger zerrte. Noch nie war sie so verängstigt, nie so hungrig gewesen, noch nie so allein. Diese Erfahrung war für das Kind so überwältigend, dass die Erinnerung an dieses Erdbeben und das Leben zuvor aus seinem Kopf verschwand. Dort saßen Angst und Verzweiflung, die sie nur dem Augenblick entgegenleben ließen, alle Sinne allein darauf gerichtet, das nächste Hindernis zu überwinden, den nächsten Seitenarm des Flusses zu überqueren, den nächsten Baumstumpf zu überklettern. Nur dem Fluss nach!, war des Mädchens einziger Gedanke, nicht, weil er es zu einem bestimmten Ziele führen sollte, sondern weil es das Einzige war, was ihm eine Richtung gab, eine Möglichkeit zu handeln.

Irgendwann steigerte sich die Leere in seinem Magen zu einem dumpfen Schmerz, der das Hirn betäubte. Hin und wieder weinte es, während es vorwärtsstolperte, und die Tränen spurten weiße Streifen auf dem zerkratzten grauen Gesicht des Mädchens, dessen Körper lehmüberkrustet war wie das Haar, das einmal beinahe weiß gewesen und so fein und weich, ihm aber jetzt, mit Tannennadeln, Ästchen und Dreck verfilzt, am Kopfe klebte.

Das Vorwärtskommen wurde schwieriger, als der Wald von lichterem Gelände abgelöst wurde. Den nadelübersäten Boden nahmen nun Grasflächen in Besitz, die von fast undurchdringlichem Gesträuch überwuchert waren, aus dem sich hochgewachsene, kleinblättrige Laubbäume herausgeschafft hatten. Wenn es wieder einmal regnete, hockte sich das Kind in den Windschatten eines umgestürzten Baumes, eines Felsens, manchmal auch eines steinigen Überhangs, oder aber es trottete und stolperte einfach weiter durch Schlamm und Gestrüpp und ließ die Regenflut über sich hinwegspülen. Nachts trug es haufenweise dürres, modriges Laub zusammen, das raschelte dann manchmal, wenn es sich darunter verkroch.

Immer schwächer wurde das Kind, in dessen Körper beharrlich die Kälte saß, das den Hunger nicht mehr spürte, nur noch einen stumpfen Schmerz im Magen und Schwindel im Kopf, aus dem es alles verdrängte. Es dachte nur an den Fluss, dem zu folgen war.

Sonnenstrahlen, die durch die Laubdecke drangen, weckten das Mädchen, das sich aus seinem behaglichen Nest wühlte und durstig zum Fluss lief, am ganzen Körper feuchte Blätter. Das beruhigende Blau des Himmels und die wärmende Helle taten wohl nach dem ewigen Regen. Es war noch nicht weit gekommen, als die Böschung allmählich anstieg, die sich nach einer Weile zu einem steilen Abhang aufformte. Vorsichtig mit Fingern und Zehen tastend, machte sich das Mädchen an den Abstieg, rutschte jedoch ab und kollerte bis zum Wasser hinunter.

Voller Schrammen und Beulen lag es im Schlamm, zu müde, zu schwach, zu elend, sich zu rühren. Das Wasser sprang ihm in die Augen und rann über sein Gesicht. Jammervolles Weinen wurde schließlich zum Wimmern, das um Hilfe flehte, aber niemand hörte es und kam. Warum denn noch aufstehen? Warum denn noch weitergehen?

Selbst als die Tränen schon längst versiegt waren, blieb die Kleine da liegen, wo ihr Sturz ein Ende gefunden hatte. Erst als sie den lästigen Druck einer Wurzel spürte, die sich von unten in ihre Seite bohrte, erst als sie den Schlamm schmeckte, der ihr in den Mund gekommen war, setzte sie sich auf, stemmte die Beine in den weichen Grund und stolperte todmüde zum Fluss, um zu trinken. Danach ging es wieder weiter. Mit stummer Verbissenheit schob sie die Zweige beiseite, die ihr den Weg versperrten, kroch über moosgepolsterte Baumstümpfe und watete, wenn es gar nicht anders ging, durch das seichte Wasser am Ufer des Flusses.

Dieser, durch das Schmelzwasser bereits angeschwollen, war durch den Zulauf seiner Nebenflüsse auf mehr als das Doppelte seiner Höhe angestiegen. Sein fernes Tosen hörte das Kind schon lange, bevor es ihn sah, den Wasserfall, der dort, wo ein noch größeres Wasser sich mit dem Fluss vereinigte, in Stufen die hohe Böschung hinunterschoss. Jenseits davon rauschte nun ein unbändiger, silbrig glänzender Strom triumphierend über mächtige Felsbrocken und bahnte sich, bald mit doppelter Kraft, seinen Weg in die grasbedeckte grenzenlose Weite der tiefer liegenden Steppen.

Vogelschnell stürzten die Wassermassen über den Scheitel der Stromschnelle und ergossen sich donnernd und schäumend in ein tiefes Becken, das der Fluss aus seinem Felsenbett herausgeschliffen hatte. Dort wo beide Gewässer sich vermischten, hing feiner Sprühnebel in der Luft, und die aufeinander zuschießenden Strömungen verdrehten sich zu wirbelnden Strudeln. Lange, lange zuvor hatte der Fluss das harte Felsgestein dahinter unterhöhlt und einen Sims geschaffen, über den jetzt das Wasser herabströmte.

Vorsichtig näherte sich ihm die Kleine, spähte aufmerksam in den feuchten Durchgang hinein und kroch dann kurzerhand hinter den fließenden Vorhang. Schritt für Schritt klammerte sie sich an den nassen Fels, da ihr schwindlig wurde und das Tosen ihre Ohren betäubte, das sich an der Felswand hinter den donnernden Fluten brach. Furchtsam blickte sie aufwärts zum Strom, der über ihren Kopf hinwegsprang, und tastete sich langsam weiter.

Fast hatte sie die andere Seite erreicht, als der Durchgang immer schmaler wurde und schließlich ganz zu Ende ging. Die Unterhöhlung der Felswand erreichte nicht das andere Ufer. Sie musste zurück! Enttäuscht machte sie kehrt und starrte, als sie wieder den Himmel über sich sah, wie gebannt auf die Wasserströme, die sich über den Sims wälzten, und schüttelte den Kopf. Da musste sie durch!

Das Wasser war kalt, als sie hineinwatete, und die Strömung drückte mächtig. Sie schwamm bis zur Mitte und ließ, nun auf dem Rücken liegend, sich vom Sog des Wassers um die gefährlichen Wirbel herumtragen, drehte sich dann wieder auf den Bauch und hielt mit kurzen, schnellen Stößen ihrer kleinen Arme auf das andere Ufer des breiter gewordenen Flusses zu. Das Schwimmen hatte sie ermüdet, aber ihre Haut glänzte wieder frisch und konnte atmen. Das klatschnasse Haar, noch verfilzt und zerzaust wie zuvor, wehrte sich trotzig gegen die ordnenden Finger der Kleinen, die sich aufraffte und die Füße in Gang brachte. Sie fühlte sich wohl.

Es war ungewöhnlich warm für die Zeit der Schneeschmelze, und anfangs, als Bäume und Büsche offenem Grasland wichen, tat dies der eifrig Ausschreitenden besonders gut. Als die Sonne jedoch höher stieg, verzehrten ihre sengenden Strahlen langsam die dürftigen Kräfte des Mädchens, und als die spärlichen Schatten wieder länger wurden, kam es nur noch mit schwankendem Schritt auf dem schmalen Streifen des Sandes vorwärts, der sich zwischen dem Fluss und einer steilen Felswand hinzog. Von der glitzernden Wasserfläche her traf seine Augen der Widerschein des grellen Sonnenlichts und vom fast weißen Sandstein prallten Helligkeit und Hitze ab und warfen sich auf seinen Körper.

Vor ihr, auf der anderen Seite des Flusses, dehnte sich bis zum Horizont die Steppe aus, gesprenkelt mit kleinen Kräuterblumen in Weiß, Gelb und Violett, deren Farben sich mit dem lichten Grün des jungen Grases mischten, keines Blickes gewürdigt von der Kleinen, die, völlig geschwächt und ausgehungert nun, Fieberträume überwältigten, die ihre Mutter erscheinen ließen.

»Ja, ich hab’s versprochen. Ich will vorsichtig sein. Ich bin weggeschwommen, nur ein kleines Stück. Aber wo bist du? … Mutter, ich hab Hunger … Es ist so heiß … Warum kommst du nicht mit? … Bleib hier! Geh nicht weg! Warte doch! Lass mich nicht allein, Mutter!«

Mit ausgestreckten Armen stürzte es dem Trugbild nach, als dieses verblasste, rannte verzweifelt am Fuß der Felswand entlang, doch der Fels wandte sich vom Ufer ab, entfernte sich immer weiter vom Fluss, und das Kind kam immer weiter vom Leben erhaltenden Wasser ab, lief blindlings vorwärts, stieß mit den Zehen gegen einen Stein und stürzte. Der jähe Fall riss es in die Wirklichkeit zurück, und während es da hockte und sich den Fuß rieb, versuchte es, seinen Kopf wieder klar zu bekommen.

Die Sandsteinwand vor ihm war von dunklen Löchern durchbrochen und durchzogen von schmalen Rissen und Spalten durch den grimmigen Widerpart, den sich seit ehedem glühende Hitze und Eiseskälte auf dem weichen Gestein lieferten. In eine kleine Öffnung am Fuß der Wand spähte das Kind hinein, doch die winzige Höhle hatte nichts Beeindruckendes.

Weit eher staunen machte sie da die Herde von massigen rotbraunen Tieren, die einträchtig auf dem üppigen Gras zwischen Fels und Fluss weideten; Rinder waren es, mit mächtigen, gebogenen Hörnern, noch mal so hoch wie die Kleine, die sie in ihrer blinden Hast nicht bemerkt hatte, die jetzt, als sie die Tiere entdeckte, weiter zurückwich zur Felswand, den Blick unverwandt auf einen massigen Bullen gerichtet, der aufgehört hatte zu äsen und sie beobachtete. Rasch wirbelte das Mädchen herum und rannte auf und davon.

Als es noch kurz einen Blick über die Schulter warf, nahmen seine Augen ein verwischtes Bild blitzartiger Bewegungen auf, bei dem ihm der Atem stockte, sodass es wie angewurzelt stehen blieb. Eine gewaltige Löwin, doppelt so groß wie die Raubkatzen, die erst viel später die Savannen tief im Süden durchstreifen würden, hatte sich an die Herde herangemacht und sich ihr Opfer ersprungen.

In einem wilden Wirbel fauchend entblößter Fangzähne und raubgierig ausgestreckter Krallen vergrub sich die riesige Löwin in den massigen Körper der Kuh. Das angstvolle Gebrüll des Rindes erstarb unter dem Knirschen der kraftvollen Kiefer, als die Löwin ihm die Kehle aufriss. Blut spritzte auf, befleckte das Maul der vierbeinigen Jägerin und übergoss das lichtbraune Fell scharlachrot. In matter Abwehr schlugen noch die Läufe der Kuh, als die Löwin auch schon den Bauch des Tieres aufriss.

Blankes Entsetzen packte das Kind, das in wilder Flucht davonstob, aufmerksam beobachtet vom Gefährten der großen Löwin. Wie an und für sich üblich, hätten die mächtigen Katzen ein solch schmächtiges und fleischloses Geschöpf wie dieses fünfjährige Mädchen als Beute glatt verachtet, da sie ihren Hunger gewöhnlich an einem Auerochsen, einem Bison oder einem großen Hirsch stillten. Doch das fliehende Kind kam der Höhle der Löwen gefährlich nahe, in der zwei neugeborene, fiepende Junge lagen, die der zottig gemähnte Löwenvater bewachte.

Ein warnendes Grollen entrollte dem Riesenrachen. Jäh hielt das kleine Mädchen an und starrte angstverzerrt auf die Riesenkatze, die sprungbereit auf einem Felsvorsprung kauerte, schrie dann, strauchelte, stürzte, schrammte sich am losen Gestein unter der Felswand, rappelte sich hoch und rannte den Weg zurück, den es gekommen war.

Mit spielerischer Lässigkeit sprang ihm der Löwe hinterdrein, um sich den kleinen Eindringling zu schnappen, der so fürwitzig den engsten Familienkreis zu stören gewagt hatte. Nur langsam kam die Kleine vorwärts. Der geschmeidigen Leichtfüßigkeit des Verfolgers war nicht zu entgehen.

Nur der Instinkt war es, der die Kleine in ihrer kopflosen Flucht zu dem winzigen Spalt am Fuß der Felswand führte. Sie hatte ein fürchterliches Stechen in den Seiten und atmete keuchend, als sie sich durch die Öffnung zwängte, die kaum groß genug war, sie durchzulassen. Nur mit äußerster Mühe gelang es ihr, sich umzudrehen in dem engen Loch und hinzuknien, mit dem Rücken zur Wand, und sie wünschte, mit dem harten Felsgestein zu verschmelzen.

Der Höhlenlöwe brüllte wütend seine Enttäuschung gegen die Felswand, als er die Stelle erreichte und entdeckte, dass sein Spiel durchkreuzt war. Das Kind hielt sich die Ohren zu und starrte wie gebannt auf die Öffnung, als eine mit scharfen, gebogenen Krallen bewehrte Riesenpranke hineinfuhr und immer näher kam. Und es schrie auf vor Schmerz, als die Krallen sich in seinen linken Oberschenkel schlugen und ihn aufrissen in vier tiefen, parallel laufenden roten Furchen.

Die Kleine wand sich, um der Pranke zu entkommen, da entdeckte sie in der finsteren Wand zu ihrer Linken eine kleine Einbuchtung, zog mühsam ihre Beine hinein, krümmte sich zusammen, so eng sie konnte, und hielt den Atem an. Beutesicher schob sich die Pranke erneut in die schmale Öffnung und verdunkelte die Nische; doch diesmal griff sie ins Leere. Lange Zeit tappte der Höhlenlöwe zornig und enttäuscht vor dem Loch auf und ab und stieß seinen heißen Atem in die Höhle.

Den ganzen Tag, die ganze Nacht und den größten Teil des darauf folgenden Tages verbrachte das Kind in dieser fürchterlichen Lage. Das Bein schwoll an, die schwärende Wunde schmerzte, und in der rauwandigen Felsspalte war kein Platz, sich umzudrehen oder auszustrecken. Die Sinne verließen die Kleine, die, von Schmerzen und Hunger gequält, grässliche Träume hatte von Erdbeben und scharfen Krallen. Nicht die Wunde, nicht der bohrende Hunger und auch nicht das Brennen auf der Haut drängten sie schließlich aus ihrem Fluchtloch. Es war der Durst.

Angstvoll spähte das Kind durch die kleine Öffnung. Vereinzelt stehende, vom Wind gekrümmte Weiden und Kiefern beim Fluss warfen lange, frühabendliche Schatten. Lange starrte es auf das grasbewachsene Land und das funkelnde Wasser dahinter und kroch zögernd aus der Höhle. Seine ausgedörrte Zunge fuhr über die rissigen Lippen, die zusammengekniffenen Augen gewöhnten sich allmählich an die ungewohnte Helligkeit. Kein Laut. Nur die Gräser, über die der Wind hinstrich, raschelten leise. Die Löwen waren fort. Besorgt um ihre Jungen und voller Unbehagen ob der unvertrauten Witterung des befremdlichen Geschöpfs, das ihnen so nahe gekommen war, hatte man sich auf die Suche nach einem neuen Unterschlupf gemacht.

Das Kind hatte sich aus der Höhle gezwängt und richtete sich auf. In seinem Kopf war ein ständiges Hämmern, und bunte Kringel tanzten wie irr vor seinen Augen. Wellen des Schmerzes überfluteten es bei jedem Schritt, und aus den blutigen Furchen quoll eine ekelhafte, gelblichgrüne schleimige Flüssigkeit und floss das geschwollene Bein hinunter.

2. KAPITEL

Mit Bedacht überquerten sie den Fluss gleich unter dem Wasserfall, dort wo er breiter wurde und schäumend zackige Felsen umspülte, die aus dem seichten Wasser aufragten. Zweimal so viel, wie zwei Hände Finger haben, waren es, Junge und Alte. Vor dem Beben der Erde, das ihre Höhle zerstört hatte, waren sie noch sechs mehr gewesen. Zwei Männer schritten voraus, weit vor einer dichten Gruppe von Frauen und Kindern, auf jeder Seite zwei ältere Männer, hinten kamen jüngere Männer: der letzte Clan in dieser Gegend.

Sie folgten dem breiten Gewässer, das hier seinen gewundenen Lauf durch das flache Steppenland aufnahm, und beobachteten die gierig kreisenden Aasvögel. Da sich diese noch nicht niedergelassen hatten, musste die Beute, die sie so aufmerksam umflogen, noch am Leben sein. Die Männer an der Spitze liefen hinzu und hofften, ein verwundetes Tier zu fangen.

Eine Frau, deren Bauch tropfenförmig hervortrat, als wenn sie etwas in ihm trüge, und die die anderen Frauen anführte, sah, wie vorne die beiden Männer zu Boden blickten, dann aber weitergingen. Also musste dort ein Fleischfresser liegen, denn die Clan-Leute nährten sich nicht oft von Fleisch fressenden Tieren.

Die, welche den Frauen und Kindern vorausschritt, war knapp zwei Schritt groß, grobknochig und gedrungen, doch ging sie aufrecht auf ihren kräftigen, gebogenen Beinen mit den flachen, nackten Füßen. Die übermäßig langen Arme waren, gleich den Beinen, leicht gekrümmt. Sie hatte eine großschlitzige Nasenplatte, ein stark vorgebautes Gesicht mit kräftigem Unterkiefer, jedoch kein Kinn. Die niedrige, fliehende Stirn rundete sich zu einem langen, großen Kopf, der hinten einen knochigen Auswuchs hatte, einen Hinterhauptswulst, der die Länge des Schädels betonte und auf einem gedrungenen Hals saß.

Kurzer brauner Flaum, der sich leicht ringelte, bedeckte ihre Beine und Schultern und zog sich am oberen Teil ihres Rückgrats aufwärts. Das Haupthaar war schwer und lang und ziemlich buschig. Die winterlich blasse Haut hatte jedoch schon eine leichte Sonnenbräune angenommen. Große, runde dunkelbraune Augen – Augen, die schon viel gesehen und verstanden hatten – lagen in tiefen Höhlen unter überhängenden Brauenwülsten. Neugier glimmte darin auf, als die Frau jetzt rascher ausschritt, um zu sehen, was die Männer hatten liegen lassen.

Bald würde sie ihr erstes Kind kriegen, zu alt dafür eigentlich, beinahe zwanzig Sommer schon. Die Clan-Leute hatten geglaubt, dass ihr Leib keine Früchte mehr trüge, bis man ihr ansah, dass neues Leben in ihr keimte. Dennoch hatte keiner ihr die Bürde erleichtert, die sie trug. Der große Korb auf ihrem Rücken war mit Bündeln beladen und behangen. Mehrere Beutel baumelten an einem Riemen, der sich um die geschmeidige Tierhaut schlang, mit der sie ihren Körper bedeckt hatte und der so geschnürt war, dass Falten und Taschen entstanden, in denen manches getragen werden konnte.

Ein Beutel hing da auch, aus einem Otter geschickt gefertigt, dessen Fell, Füße, Schwanz und Kopf man unversehrt gelassen und dem man nicht, wie sonst üblich, den Bauch, sondern die Kehle aufgeschlitzt hatte. Durch diese Öffnung waren das Innere, Fleisch und Knochen, herausgeholt worden und somit ein feines Behältnis geschaffen, dem der Kopf des Tieres, durch einen Streifen Haut am Rücken gehalten, als Deckklappe diente. Durch Löcher rund um die Halsöffnung ging eine rot gefärbte Sehne, die straff zusammengezogen und an dem Riemen um die Mitte der Frau befestigt war.

Schon beim ersten Blick auf den Körper, den die Männer hatten achtlos liegen lassen, hob die Frau die Stirn. Ein Tier ohne Fell? Doch als sie näher kam, rang sie vor Schreck nach Luft und trat schnell einen Schritt zurück, umklammerte das Tierhautbeutelchen an ihrem Hals, befingerte zitternd die winzigen Dinge darin, die sie vor vielem schützen sollten, und beugte sich zögernd vor.

Fast gingen ihr die Augen über. Nicht ein Tier war es, das die gefräßigen Vögel angelockt hatte, es war ein Kind. Dünn und sehr befremdlich.

Suchend blickte die Frau sich um, gespannt und auf der Hut vor furchterregenden Geheimnissen, die in der Nähe lauern mochten, und umschritt den leblosen Körper. Da vernahm sie ein Stöhnen, blieb stehen, kniete, ihre Ängste vergessend, neben dem Kind nieder, berührte es und schüttelte es sachte. Sobald die Frau das angeschwollene Bein und die schwärende Wunde sah, als sie den Findling auf den Rücken rollte, löste sie die Schnur ihres Brustbeutels.

Vorn die Männer blickten zurück und sahen die Frau knien. Einer von ihnen kehrte um.

»Iza, komm!«, befahl er. »Da sind Spuren eines Höhlenlöwen. «

»Es ist ein Kind, Brun. Verletzt, aber nicht tot«, wehrte sie ab.

Brun blickte auf die magere, kleine Gestalt mit der hohen Stirn, der kleinen Nase und dem seltsam flachen Gesichtchen.

»Es gehört nicht zum Clan«, gab er mit einer schroffen Bewegung zu verstehen und wandte sich ab, nach vorne, zu seinen Leuten.

»Brun, es ist ein Kind. Es ist verletzt. Es stirbt, wenn wir’s hierlassen.«

Izas Augen flehten, während sie beredt ihre Handzeichen machte.

Das Oberhaupt des kleinen Clans blickte auf die bittende Frau. Der Mann war um mehr als einen Kopf größer als sie, muskulös und kräftig mit einem stark gewölbten Brustkorb und dicken, gebogenen Beinen; ausgeprägter auch sein Gesicht, die Brauenwülste dicker, die Nase größer. Beine, Bauch, Brust und Schulterblätter bedeckte grobes braunes Haar; nicht dicht genug, um noch als Fell zu gelten. Ein struppiger Bart verbarg den kinnlosen, hervorspringenden Kiefer. Auch sein Überwurf war ähnlich, jedoch nicht so weit und kürzer und anders geschnürt; er hatte weniger Falten und Taschen.

Auch trug er keine Lasten, nur seinen pelzigen Umhang, der, von einem breiten Band um den massigen Schädel gehalten, auf den Rücken herabfiel, und seine Waffen. Auf dem rechten Oberschenkel hatte er eine Narbe, geschwärzt wie eine Tätowierung, einem »U« ähnlich, dessen Enden nach außen geschwungen waren. Es war das Zeichen des Bisons. Seine Führerschaft bedurfte keiner besonderen Zeichen und Zierden; sein Gehabe und die Ehrerbietung durch die anderen ließen keinen Zweifel an seiner Vorrangstellung.

Bedächtig nahm er seine Keule, den langen Vorderlauf eines Pferdes, von der Schulter, und die Frau, die Iza genannt wurde, wusste, dass er ihre Bitte ernsthafter Betrachtung unterzog. Still wartete sie, verbarg ihre Erregung, um ihm Zeit und Ruhe zu lassen, der jetzt den schweren Holzspeer senkte und den Schaft mit der geschärften, im Feuer gehärteten Spitze nach oben an seine Schulter lehnte. Seine Finger zogen an der Schleuder, die er zusammen mit seinem Amulett um den Hals trug, um das Gewicht der drei rund geschliffenen Steine besser auszugleichen. Dann zog er aus dem Gurt, um die Körpermitte geschnürt, einen Streifen geschmeidiger Hirschhaut, der sich an den Enden verjüngte und in der Mitte eine Vertiefung für die Steine hatte, die mit tödlicher Absicht ihre Opfer trafen. Nachdenklich glitten die haarigen Hände über die weiche Haut.

Brun, so hieß er, traf nicht gern rasche Entscheidungen, wenn es um Ungewöhnliches ging, das sich unmittelbar auf den Clan bezog, schon gar nicht jetzt, wo sie keine Höhle mehr hatten. Seine erste Regung, sogleich abzulehnen, unterdrückte er und ließ sich vieles durch den Kopf gehen. Er hätte voraussehen müssen, dass Iza dem Kind würde helfen wollen. Manchmal hatte sie sogar schon bei Tieren, besonders bei den jungen, ihre heilenden Kräfte angewandt. Er konnte sich schon ein Bild davon machen, wie erregt und bekümmert sie sein würde, wenn er ihr nicht erlaubte, diesem Kind zu helfen. Ob es nun zu diesem Clan gehörte oder zu irgendwelchen anderen, war für sie unwichtig, sie hatte nur das Kind im Auge, das verletzt war und ihre Fürsorge brauchte. Vielleicht war Iza deshalb eine gute Medizinfrau.

Medizinfrau hin, Medizinfrau her, sie war nur eine Frau, und war es da etwa von Bedeutung, wenn sie bedrückt war? Sie würde es nicht zeigen, und der Clan hatte auch ohne ein verletztes fremdes Kind Sorgen genug. Doch ihr Totem würde es sehen, alle Geister würden es sehen, und würden sie nicht noch zorniger werden, wenn Iza bekümmert war? Iza, die den Trank für die Feier zu bereiten hatte, wenn die neue Höhle gefunden war! Was würde geschehen, wenn sie außer sich geriet und dann etwas falsch machte? Zornige Geister konnten so etwas bewirken, und sie waren bereits zornig genug. Bei der Feier zur neuen Höhle aber durfte nichts falsch gemacht werden.

Soll sie das Kind doch mitnehmen, dachte er. Sie würde es bald leid sein, die zusätzliche Last zu tragen. Das kleine Mädchen war dem Tod schon so nahe, dass vielleicht nicht einmal der Zauber Izas, seiner Blutsschwester, stark genug sein würde, es zu retten.

Brun stopfte seine Schleuder wieder in den Gurt, nahm seine Waffen und zuckte die Achseln. Es war ihr überlassen. Iza konnte das Mädchen mitnehmen oder nicht, ganz wie sie wollte. Er wandte sich ab und ging davon.

Iza griff in ihren Korb und zog einen Umhang aus geschabter und getrockneter Haut hervor, in den sie die Kleine einhüllte, die sie dann vom Boden aufhob und sich auf die Hüfte band. Wie leicht sie war, trotz ihrer Größe! Das Mädchen stöhnte, als es hochgehoben wurde. Iza strich ihm beruhigend über das Haar und nahm dann wieder ihren Platz hinter den beiden Männern ein.

Die anderen Frauen hatten ehrerbietig angehalten, um die Begegnung zwischen Iza und Brun nicht zu stören. Als sie sahen, dass die Medizinfrau etwas aufhob, um es mitzunehmen, reckten sie neugierig die kurzen Hälse und machten mit ihren Händen rasche vogelartige Bewegungen, die sie mit kurzen kehligen Lauten begleiteten. Sie waren gekleidet wie Iza, bis auf den Otterfellbeutel, und ebenso schwer beladen mit dem Übrigen der Habe, das nach dem Beben der Erde noch in Gebrauch zu nehmen war.

Zwei der sieben Frauen trugen Säuglinge in einer tiefen Falte ihrer Gewandung so geschickt am Körper, dass sie jederzeit die schwer gefüllten Brüste reichen konnten. Wenn der Clan nicht umherzog, wurden die Säuglinge häufig in weiche Häute gewickelt und in das Vlies der Wildschafe gepackt, das von dornigen Sträuchern gezupft wurde, oder in Daunen vom Brustgefieder der Vögel oder in den Flaum faseriger Pflanzen, um die Ausscheidungen aufzusaugen. Doch wie jetzt, auf Wanderung, war es einfacher für die Frauen und weniger beschwerlich, die Kinder nackt zu tragen und sie einfach aus der Fellfalte zu nehmen, wenn sich die Kleinen entleeren mussten.

Als der Zug wieder aufbrach, hob die dritte Frau einen kleinen Jungen auf ihre Hüfte und hielt ihn dort mit einer Tragedecke. Doch lange dauerte es nicht, bis er zu strampeln anfing und auf den Boden wollte. Sie ließ es zu. Hinter der Frau, die Iza folgte, schritt ein Mädchen, dessen Brust Knospen trug, das, noch nicht Frau, aber ebenso beladen, ab und zu einen Blick rückwärts auf einen sehnigen Jungen warf, der am Schluss der Frauengruppe ging und sich bemühte, den Abstand zu ihr so weit wachsen zu lassen, dass es aussah, als gehörte er zu den drei Jägern, die das Ende des Zuges sicherten, und nicht zu den Kindern. Gern hätte er auch ein Stück Wild getragen. Selbst der alte Mann war zu beneiden, der seitwärts von den Frauen ging, einen Hasen über der Schulter, den er mit einem Stein aus seiner Schleuder erlegt hatte.

Nahrung für den Clan beschafften jedoch nicht nur die Jäger; die Frauen waren es, die häufig den größeren Anteil hierbei hatten, und ihre Quellen waren zuverlässiger. So beladen sie waren, sie suchten und sammelten ständig Nährendes, während sie vorwärts wanderten, und waren dabei so behänd, dass es den Zug kaum aufhielt. Flink wurden Knospen und Blüten der Taglilien abgemacht und zarte frische Wurzeln mit wenigen Stößen der Grabstöcke bloßgelegt. Leichter noch kam man an die Triebe der Katzenschwanzgewächse, die nur aus dem Erdreich sumpfiger Wiesen zu ziehen waren.

Wenn man dieses Gebiet nicht nur auf der Suche nach einer neuen Höhle durchzogen, sondern dort auch eine Bleibe gehabt hätte, so würden die Frauen sich diese Stelle eingeprägt haben, wo die hohen, langstieligen Pflanzen wuchsen, und dann später, wenn die Tage wieder kürzer wurden, zurückkehren, die zarten Wedel der Blütenstände pflücken und sie schmackhaft zubereiten. Und noch später konnte man aus dem gelben Blütenstaub, den man mit Stärke aus den Fasern alter Wurzeln mischte, teigige, ungesäuerte Fladen machen. Wenn dann endlich die Blütenstände vertrockneten, gaben sie Flaum, und aus den zähen Blättern und Stängeln konnten korbartige Behältnisse geflochten werden. Jetzt aber sammelten die Frauen nur, was sie gerade fanden, übersahen aber kaum etwas.

Neue Triebe und zarte, junge Blättchen von Klee, Luzerne, Löwenzahn; Disteln, denen man die Stacheln abzog, ehe sie klein gemacht wurden; ein paar frühe Beeren und Früchte. Die spitzen Grabstöcke stachen ständig in die üppige Erde und wühlten sie um, gruben nach Zwiebeln, Knollen und Wurzeln. Nichts war vor ihnen sicher. Auch zum Hebeln dienten sie den Frauen, die auf der Suche nach Molchen und köstlichen dicken Würmern Baumstämme fortwälzten, sogar als Angelstöcke, mit denen sie Wasserschnecken aus den Bächen spießten und sie näher ans Ufer schoben, sodass dieses Weichgetier leichter zu erreichen war.

All das wanderte in die Faltenschlitze und Taschen ihrer Gewandung oder in ein freies Eckchen der Körbe. Große Blätter dienten zum Einwickeln; manche wohlschmeckende Blättchen, wie die der großen Klette, wurden gekocht. Auch dürres Holz, abgerissene Äste und Gras sowie der Kot weidender Tiere wurden gesammelt. Später im Sommer war dann die Auswahl größer, doch auch jetzt gab es Nahrung genug – wenn man nur wusste, wo man suchen musste.

Iza blickte auf. Ein alter Mann hinkte zu ihr hin, sobald der Zug sich wieder in Bewegung gesetzt hatte. Er trug weder Lasten noch Waffen, nur einen langen Stock, auf den er sich beim Gehen stützen musste. Das rechte Bein war verkrüppelt und dünner als das andere, und dennoch bewegte er sich mit erstaunlicher Behändigkeit. Schulter und Oberarm auf der rechten Seite waren verkümmert und der eingeschrumpfte Arm war unterhalb des Ellbogens abgenommen worden. Die Glieder an der linken Körperseite des Mannes waren ebenmäßig, kräftig und muskulös, sodass er schief gewachsen schien, was durch seinen Schädel, massiger noch als bei den Clan-Leuten, besonders betont wurde. Unter großen Mühen und Schmerzen war er vor mehr als dreißig Wintern ans Licht gekommen und dann so geblieben.

Er war der Erstgeborene, Bruder von Iza und Brun, und er wäre das Haupt des Clans, wenn ihn die Natur nicht behindert hätte. Seinen Körper umspannte Tierhaut, und das warme Überfell, das auch als Schlafdecke diente, hatte er im Nacken wie die anderen Männer; von seinem Gürtel hingen jedoch mehrere Beutel herab, und auf dem Rücken trug er, sorgsam eingehüllt, einen großen, unförmigen Gegenstand.

Hässliche Narben durchzogen die linke Gesichtshälfte des Einherhinkenden, dessen rechtes Auge klar und forschend die Schwester beschaute, während unter dem buschigen linken Brauenwulst eine leere Höhlung dunkel starrte. Es war der Mog-ur, der mächtigste Zauberer aller Clans, als Mann des Wunders und Gefährte der Geister gefürchtet und verehrt. Er glaubte felsenfest daran, dass ihm ein bresthafter Körper gegeben war, nicht um den Clan zu führen, sondern ihm als Kundiger der Geisterwelt zu dienen, wodurch er oft mehr Macht besaß als die Anführer, und er wusste das. Nur nahe Verwandte kannten seinen Namen und riefen ihn damit.

»Creb«, grüßte Iza und bedeutete ihm, dass sie sich freute, ihn neben sich zu sehen.

»Iza?«, sagte er und deutete mit fragender Geste auf das Kind, das sie bei sich trug.

Die Frau schlug den Umhang auseinander, und Creb beäugte aufmerksam das kleine gerötete Gesicht. Sein Blick ruhte eine Zeit lang auf dem angeschwollenen Bein und der eiternden Wunde und wanderte dann wieder zurück zur Schwester. Das Mädchen stöhnte, und das finstere Gesicht des Zauberers verzog sich zu freundlichen Falten. Er nickte beifällig.

»Gut.« Es war ein rauer, kehliger Laut. »Es sind schon genug gestorben«, sagten seine flink sprechenden Hände.

Creb blieb an Izas Seite. Für ihn galten die stillschweigenden Regeln nicht, die Stellung und Rang jedes Einzelnen fest bestimmten; er konnte sich jedem an die Seite gesellen, auch dem Anführer, wenn er wollte. Der Mog-ur stand über und neben der strengen Hierarchie des Clans.

Brun hatte sie inzwischen ein gutes Stück von den Spuren der Höhlenlöwen weggeführt, als er plötzlich das Zeichen zum Halten gab und forschend den Blick über das Land schweifen ließ. Jenseits des Flusses schwang sich, so weit das Auge reichte, das Gras in sanften, welligen Hügeln, fern in einem Grünblau mit dem Himmel verschwimmend. Seine Augen passierten ungehindert die wenigen krüppeligen Bäume, die, vom ewig blasenden Wind in Zerrbilder erstarrter Bewegung verwandelt, die Tiefe der Sicht verstärkten und die Ödnis hervorhoben.

Eine Staubwolke am Horizont ließ vermuten, dass dort eine große Herde Huftiere in Bewegung war, und Brun wünschte aus tiefstem Herzen, er könnte seinen Jägern das Zeichen geben, dass sie ihnen nachstellten. Als er sich umdrehte, sah er den Wald, der in der Weite der Steppe schon fast verloren wirkte, und die Wipfel hoher Nadelbäume, die aus niederem Laubblattwerk hervorstachen.

Dort am Fluss, wo er stand, stellten sich dem flachen Grasland schroff die Felszacken entgegen, die immer weiter vom Fluss fortführten. Das steilwandige Felsenband zog sich hin bis zu den grauen Geröllhalden gewaltiger gletscherweißer Berge, die gewöhnlich das Land überschatteten, jetzt aber, im Glanz der untergehenden Sonne, ihre eisverkrusteten Gipfel in Rosa, Rotgold, Violett und Purpur leuchten ließen, als krönten sie funkelndes Edelgestein. Selbst Brun, den sonst nur der Nutzen eines Dinges oder eines Ereignisses kümmerte, war von der Farbenpracht beeindruckt.

Dann wandte er sich vom Fluss ab und führte seinen Clan zu dem hoch aufragenden Felsenband. Dort vielleicht gab es Höhlen. Sie brauchten endlich eine Heimstätte, genauso wie die Schutzgeister, die nach einem sicheren Ort und Feuer verlangten, wenn sie nicht schon längst den Clan verlassen hatten. Sie zürnten, das Beben der Erde war der Anfang gewesen, das sechs Clan-Leute und die Höhle als Opfer genommen hatte. Und wenn man ihnen nicht bald einen festen Wohnplatz verschaffte, dann würden sie den Clan den bösen Geistern übergeben, die Krankheit brachten und das Wild vertrieben. Keiner wusste, weshalb die Unsichtbaren so zornig waren, nicht einmal der Mog-ur, der sie allabendlich mit wunderlichen Gebärden und Verrichtungen beschwor, um ihren Zorn zu besänftigen und die Ängste des Clans zu mildern. Alle waren tief beunruhigt. Doch keiner war so starken Sinnes wie Brun.

Er hatte den Clan anzuführen, und es lastete schwer auf ihm; doch Geister, nicht sichtbar und auch nicht zu greifen, diese unergründlichen Mächte mit ihren sonderlichen Wünschen, konnten ihm nicht Bange machen. Er hatte es lieber mit dem zu tun, was man fühlen, riechen, schmecken, hören und sehen konnte, wo es darauf ankam, ein guter Jäger und ein guter Anführer zu sein. Nicht eine der Höhlen, die er bisher erkundet hatte, wäre als Wohnort geeignet gewesen. Jede hatte irgendeinen Mangel.

Brun geriet in immer tiefere Sorge. Kostbare warme Tage, die sie hätten ausnutzen sollen, Nahrung für die kommende Kälte zu sammeln, waren schon verschwendet worden. Vielleicht würde er bald gezwungen sein, dem Clan einfach irgendeine Höhle zuzuweisen, auch wenn es nicht die richtige war, und die Suche nach der Schneeschmelze fortzusetzen. Aber das würde Unruhe und Verzagtheit fördern, und er hoffte zutiefst, dass es nicht so weit käme.

Während die Schatten sich vertieften, wanderten die ClanLeute am Fuß der Felswand entlang. Als sie einen schmalen Wasserfall erreichten, dessen Gischt in den langen, schrägen Strahlen der Sonne in den Farben des Regenbogens schimmerte, gab Brun Befehl anzuhalten. Müde setzten die Frauen ihre Lasten ab und schwärmten aus, um am Ufer des Beckens und an den Rändern des schmalen Baches nach angeschwemmtem Holz zu suchen.

Iza breitete ihren Fellumhang aus und legte das Kind darauf. Dann eilte sie davon, den anderen Frauen zu helfen. Sie machte sich Sorgen um das Mädchen, dessen Atem sehr flach war und das sich bis jetzt noch nicht gerührt hatte; selbst sein Stöhnen wurde immer seltener. Die ganze Zeit über hatte Iza nachgedacht, wie sie dem Kind wohl helfen könnte. Sie hatte die getrockneten Kräuter, die sie in ihrem Otterfellbeutel trug, durchgesehen und schaute sich nun, während sie Holz sammelte, aufmerksam die Pflanzen an, die in der Umgebung wuchsen. Jedes Gewächs hatte einen bestimmten Wert für sie, als heilendes oder als Nahrung, ob sie nun um seine Anwendung schon wusste oder nicht. Doch gab es kaum etwas, was sie nicht kannte.

Als sie am sumpfigen Ufer des Bächleins die langen Stängel knospender Iris entdeckte, griff sie sogleich zum Grabstock, um an die Wurzeln zu kommen. Die langen dreilappigen Hopfenblätter, die sich um einen der Bäume schlangen, schienen eine neue Möglichkeit zu bergen, doch lieber wollte sie das erprobte Pulver aus getrocknetem Hopfen verwenden, das sie bei sich hatte, die zapfenähnlichen Früchte würden ja erst später reifen. Sie schälte glatte, grau schimmernde Rinde von einem Erlenstrauch, der nahe beim Becken wuchs, und hielt die Nase daran. Die Rinde hatte einen starken Ruch. Iza nickte vor sich hin, als sie den Fund in einer Falte ihres Umhangs verschwinden ließ. Ehe sie zurücklief, pflückte sie noch ein paar Hände voll junger Kleeblätter.

Als das Holz gesammelt und die Feuerstelle vorbereitet war, enthüllte Grod, der Mann, der mit Brun die Spitze des Zuges gebildet hatte, ein Stück glühende Kohle, das, von Moos umschlossen, im hohlen Ende eines Auerochsenhornes verwahrt wurde. Zwar konnten sie Feuer machen, aber auf ihre Wanderungen durch unbekanntes Gebiet nahmen sie lieber Glut vom letzten Lagerfeuer mit, weil das viel einfacher war, als jeden Abend ein neues Feuer zu entzünden, und vielleicht auch noch mit Mitteln, die dazu nicht taugten.

Während sie umhergezogen waren, hatte Grod die glühende Kohle mit ängstlichem Eifer genährt. Sie trug, da der Clan seit dem erzwungenen Aufbruch nur mit dieser Glut das Holz entzündet hatte, noch die Flammen der letzten Feuerstätte vor der alten Höhle in sich. Und das war gut so, denn der Brauch bestimmte, dass zur Weihe einer neuen Höhle das Feuer mit der gleichen Glut zu entfachen war, die ihren Ursprung in den Flammen vor der alten Behausung hatte.

Nur einem Mann von hohem Rang durfte die Aufgabe anvertraut werden, dieses wandernde Feuer zu nähren. Und wenn die Kohle ausglühte, so war das ein sicheres Zeichen, dass die Schutzgeister den Clan verlassen hatten. Dann verlöre Grod seine Stellung als Zweiter des Clans und käme auf die unterste Stufe der Männer, eine Erniedrigung, die er nicht erfahren wollte, denn sein Amt gereichte ihm zu hoher Ehre und lud ihm große Verantwortung auf.

Während Grod nun vorsichtig die Glut auf untergelegtes dürres Holz legte und hineinblies, bis die Flammen aufsprangen, machten sich auch die Frauen an die Arbeit. Mit rascher Hand häuteten sie das Wild, und wie das Feuer kräftig brannte, brutzelte auch schon das Fleisch, das, auf angespitzte grüne Äste gespießt, die quer über zwei Astgabeln lagen, unter der starken Hitze schnellstens schmorte, sodass es sehr gut den Saft hielt.

Mit den scharfkantigen Steinmessern, mit denen sie auch das Fleisch gehäutet und geschnitten hatten, schabten und zerkleinerten die Frauen nun Knollen und Wurzeln. Fest geflochtene, wasserdichte Körbe sowie rauwandige Holzschalen wurden mit Wasser gefüllt, dann heiße Steine hineingegeben, die man, wenn sie abgekühlt waren, wieder ins Feuer legte und dann immer wieder aufs Neue ins Wasser tauchte, bis es kochte. Dicke Würmer wurden geröstet und kleine Eidechsen im Ganzen gebraten, bis die zähe Haut sich schwärzte und aufsprang und das schmackhafte, gut durchgeschmorte Fleisch bloßlag.

Iza half natürlich überall mit, setzte jedoch nebenbei ein Kräftigungsmittel für das kleine Mädchen an, in einer Holzschüssel, die sie viele Jahre zuvor aus einem Klotz herausgeschnitzt hatte. Darin brachte sie Wasser zum Kochen. Sie wusch die Iriswurzeln, zerkaute sie gründlich und gab sie in das kochende Wasser. In einer zweiten Schüssel, dem muschelförmigen Teil vom Unterkiefer des Hirsches, zerdrückte sie Kleeblätter, schüttete etwas fein zermahlenen Hopfen in ihre Hand, riss die Erlenrinde in dünne Streifen und goss kochendes Wasser darüber. Danach zerfaserte sie zwischen zwei Steinen hartes Dörrfleisch aus dem Notnahrungsbestand des Clans und vermischte das Ganze in einer dritten Schüssel mit dem Wasser, in dem das Grünzeug gekocht hatte.

Die Frau, die während der Wanderung direkt hinter Iza gegangen war, warf ab und zu einen fragenden Blick zu ihr hinüber in der Hoffnung, Iza würde von sich aus eine Antwort geben, denn alle Frauen und auch die Männer, obwohl sich diese bemühten, es nicht zu zeigen, brannten vor Neugier, das Kind zu sehen, und jeder von ihnen schuf sich einen Grund, Izas Fell nahe zu sein. Einfach unerklärlich, wie das Kind dort an die Stelle gekommen war, wo man es gefunden hatte! Und wo waren die anderen, die zu ihm gehörten? Ebenfalls ein Rätsel war, weshalb Brun erlaubt hatte, dass Iza das Kind mitnahm, das nicht zu ihresgleichen gehörte.

Ebra spürte mehr als alle anderen das Gewicht der Verantwortung, das auf Brun lastete, und bemühte sich, mit kundigen Händen des Anführers Hals und Schultern knetend, wenigstens seinen Körper zu lockern. Denn sie war es letztlich, die die hitzige Gereiztheit ihres Gefährten auszuhalten hatte, wenn sie – selten zwar, aber dann mit Macht – von Brun Besitz ergriff, den eigentlich unerschütterliche Ruhe auszeichnete. Ebra fühlte, dass seine Raserei ihm leidtat. Doch zugegeben hätte Brun das nie, über den sie sich sehr wunderte, hatte er sogar Iza erlaubt, das Kind mitzunehmen, und das gerade jetzt, wo jede absonderliche Haltung den Zorn der Geister nur noch vergrößern könnte!

So neugierig Ebra auch war, sie ging nicht hin, um Iza zu fragen, denn niemand durfte die Medizinfrau stören, wenn sie ihre Zauberkräfte ausübte. Und Iza hatte keine Lust zu müßigen Gesten. Sie war mit dem Kind beschäftigt, das ihre Hilfe brauchte. Auch Creb nahm neugierig Anteil, was ihm von seiner Schwester jedoch gern gestattet wurde.

In stummer Dankbarkeit folgte Izas Blick dem Zauberer, der zu dem besinnungslosen Kind hinüberhumpelte und es eine Weile nachdenklich betrachtete. Dann lehnte er seinen Stock an einen großen Felsbrocken. Seine Hand beschrieb eine Folge fließender Bewegungen. Ein Bittgesuch an die guten Geister, bei der Gesundung des Kindes zu helfen. Waren doch sie es, die ihren Krieg und manchen Hader im Körper des Menschen austrugen, was dann als Krankheit oder Verletzung sichtbaren Ausdruck fand. Izas Heilkräfte waren der Schutzgeister Gabe, die durch sie handelten; der Zauberer jedoch konnte von sich aus mit ihnen in Verbindung treten und durfte somit bei keinem Krankenlager fehlen.

Iza hatte keine Ahnung, weshalb sie solche Sorge um ein Kind verspürte, das nicht zum Clan gehörte, aber sie wünschte, dass es am Leben bleiben möge. Als der Mog-ur zum Ende seiner Beschwörung gekommen war, nahm Iza das Mädchen in die Arme und trug es zu dem kleinen Becken am Fuß des Wasserfalls, tauchte es dort bis zum Kopf hinein und wusch den Schmutz und den verkrusteten Schlamm von dem mageren, kleinen Körper. Das kühlende Wasser belebte das Kind, in dem immer noch Fieberträume rasten, sodass es wild um sich schlug und Laute ausstieß, die die Frau nie zuvor gehört hatte. Fest hielt Iza das Kind an sich gedrückt, als sie zum Lager zurückkehrte, und versuchte, es mit leisen, kehligen Murmellauten zu beruhigen. Behutsam, doch mit der Gründlichkeit langer Erfahrung, wusch Iza die Wunden mit einem Stück weicher Kaninchenhaut, das sie in einen Sud tauchte, in welchem die Iriswurzeln gekocht hatten. Dann schöpfte sie das Wurzelfleisch ab, legte es auf die blutigen Stellen am Bein des Kindes, deckte Kaninchenhaut darüber und umwickelte das Ganze, damit nichts verrutschte, mit Hirschhaut, die in Streifen geschnitten war. Mit einem gegabelten Zweig holte die Medizinfrau dann den zerdrückten Klee, die zerfaserte Erlenrinde und zuletzt die Steine aus der Knochenschale, die neben die Schüssel mit der heißen Brühe zu liegen kamen, damit sie abkühlen konnten.

Creb deutete auf die Schüsseln, nicht um zu fragen, denn selbst ihm war das Wissenwollen über Izas Zaubermittel untersagt, sondern um zu zeigen, dass er ihr Tun achten wolle. Iza störte dies nicht, war der Bruder doch mehr als jeder andere imstande, ihr Wissen zu würdigen, gebrauchte er doch selbst einige der Kräuter, die auch sie verwendete.

»Das hier wird die bösen Geister vernichten, die Vergiftung bringen«, bedeutete ihm Iza und wies auf den reinigenden Sud aus Iriswurzeln. »Und hiervon die Wurzeln auf die Wunde gelegt, zieht das Gift heraus.« Sie nahm die knöcherne Schüssel, tauchte einen Finger hinein und prüfte, wie heiß der Aufguss noch war. »Schau, der Klee hier stärkt das Herz, damit die Kleine sich gegen die bösen Geister zu wehren vermag.«

Hin und wieder verwendete Iza Gesprochenes, um sich mitzuteilen, besonders aber dann, um dem, was sie meinte, Gewicht zu verleihen, denn die Clan-Leute waren nicht imstande, so unterschiedliche und fein abgestufte Laute oder Verbindungen von Lauten zu artikulieren, als dass man hätte sagen können, sie hätten eine Sprache, die, vom Ohr erhört, in ihrem Sinn entschlüsselt würde. Nein, diese nicht. Vielmehr drückten sie das, was sie mitteilen wollten, häufiger durch Gesten und Bewegungen aus, doch ihre Zeichensprache war umfassend und reich an Bedeutungsmöglichkeiten.

»Klee ist Nahrung. Wir essen ihn oft«, machte Crebs Hand.

»Ja«, nickte Iza, »auch heute. Des Zaubers Kraft liegt in der Zubereitung. Ein großes Büschel Klee wird in wenig Wasser gekocht. Ihm wird entzogen, was nötig ist. Die Blätter werden weggeworfen.«

Creb nickte bezeichnend.

»Erlenrinde«, deutete sie an, »reinigt das Blut und treibt die bösen Geister aus, die es vergiften.«

»Du hast aber etwas aus dem Beutel da genommen.«

»Ja, gemahlenen Hopfen; hier, die reifen Zapfen mit den feinen Härchen. Das beruhigt, und sie kann schlafen. Denn während die Geister miteinander kämpfen, braucht sie Ruhe«, machte Iza und deutete auf das Mädchen.

Creb nickte wieder bedächtig. Dass Hopfen schnellen und tiefen Schlaf brachte und – anders bereitet – auch milde Wirbel im Kopf und den ganzen Körper leichter machte, wusste auch er. Obwohl auf Izas Zubereitungen immer neugierig, verriet er nur selten freiwillig etwas über die Art, wie er die Zauberkraft der Kräuter einsetzte. Dieses Wissen war geheim, nur den Mog-urs und ihren Gehilfen gestattet. Für Frauen war es nicht bestimmt, nicht einmal für Medizinfrauen. Zwar wusste Iza mehr über die wundersamen Kräfte von Pflanzen als er, und es stand zu befürchten, dass sie allzu viel erriet, aber es konnte auch nichts Gutes bringen, wenn sie sich zu viel über seine Kunst merkte.

»Und die andere Schüssel?« Sein Armstumpf hob sich in deren Richtung.

»Da ist nur Brühe drin. Das arme Kind ist ja halb verhungert. Was ihm wohl geschehen ist? Woher kommt es? Wo sind seine Leute? Es muss viele Tage allein umhergewandert sein.«

»Das wissen die Geister«, antwortete Mog-ur. »Glaubst du, dein Heilzauber wird bei ihr wirken? Sie gehört nicht zum Clan.«

»Ich glaube schon. Die Fremdlinge sind uns ähnlich. Mutter hat uns doch von dem Mann erzählt und seinem gebrochenen Arm, den ihre Mutter dann geheilt hat. Und bei ihm wirkte der Clan-Zauber auch, wenn es auch etwas länger dauerte, bis er nach dem Schlafmittel wieder die Augen aufschlug. «

»Es ist traurig, dass du sie nie gesehen hast, Iza, die Mutter unserer Mutter. Sie war eine gute Medizinfrau. Auch Leute anderer Clans sind zu ihr gekommen. Jammervoll, dass sie so bald von uns ging, nachdem sie unsere Mutter geboren hatte, und in das Reich der Geister kam. Sie und auch der Mog-ur vor mir haben selbst von diesem Mann erzählt, der eine Weile blieb, nachdem er wieder laufen konnte. Er jagte mit dem Clan; muss ein guter Jäger gewesen sein, denn er durfte sogar an einem Jagdfest tanzen. Ja, es ist wahr, es sind Menschen – Erdlinge wie wir –, aber sie sind anders.«

Der Mog-ur ließ den Arm sinken. Iza war viel zu scharfsinnig, als dass er ohne Preisgabe seiner Stellung weitermachen konnte, denn für Iza wäre es leicht gewesen, sich ein Bild von den geheimen Ritualen der Männer zu machen.

Crebs Schwester prüfte noch einmal den Inhalt ihrer Schüsseln, dann legte sie den Kopf des Kindes in ihren Schoß und flößte ihm in winzigen Schlucken das Gebräu aus der Beinschüssel ein. Das Kind murmelte abgerissene Worte und versuchte, sich gegen das Bittere in seinem Munde zu wehren, aber sein ausgehungerter Körper gierte nach Nahrung. Iza hielt das Mädchen so lange im Schoß, bis es in einen tiefen Schlaf sank, tastete prüfend nach der Kleinen Herz, das jetzt gleichmäßiger schlug, legte ihr Ohr an den Mund des Kindes und hörte, wie die Luft ruhig ein- und ausging. Sie hatte getan, was in ihrer Macht stand. Wenn der Tod dem Kind nicht schon zu nahe war, gab es Hoffnung; nur noch die Geister konnten helfen.

Iza sah, wie Brun sich zu ihr auf den Weg machte. Missvergnügt schaute er zu ihr, sodass sie hastig aufsprang und den Frauen zur Hand ging. Seit seiner Entscheidung hatte er nicht mehr an das fremde Kind gedacht, jetzt aber stiegen in ihm düstere Bilder auf. Zwar war es Sitte, die Augen abzuwenden, wenn andere miteinander sprachen, aber es war wirklich augenfällig, was den Clan bewegte. Die Verwunderung der ihm Anvertrauten über die Erlaubnis Iza gegenüber, das Kind mitzunehmen, weckte nun auch in ihm ein Gefühl der Unsicherheit, und es regte sich die Furcht, dass der Zorn der Geister durch den Findling noch genährt werden könnte. Dies wollte er seiner Schwester klarmachen und zu ihr hinübergehen, als Creb ihn zurückhielt.

»Was gibt’s, Brun? Dein Gesicht ist voll Sorge.«

»Iza muss das Kind hierlassen, Mog-ur. Es gehört nicht zum Clan. Die Geister zürnen, wenn es bei uns ist und wir nach einer neuen Höhle suchen. Ich hätte Iza nicht erlauben sollen, es mitzunehmen.«

»Nein, Brun«, entgegnete der Mog-ur. »Schutzgeister werden durch Güte nicht erzürnt. Du kennst Iza. Sie kann es einfach nicht ertragen, ein Geschöpf leiden zu sehen, ohne zu versuchen, ihm zu helfen. Und die Geister kennen sie doch auch. Wenn sie nicht wünschten, dass Iza dem Kind hilft, dann hätten sie es ihr nicht auf den Weg gelegt. Das Kind mag vielleicht dennoch sterben, Brun, aber wenn der Große Bär es in die Welt der Geister rufen will, dann lass das seine Entscheidung sein. Rühre du jetzt nicht daran. Das Kind wird sterben, wenn wir es zurücklassen.«