Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

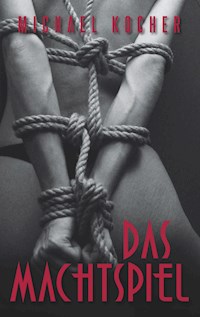

London, um das Jahr 2020. Das attraktive, bald erwachsene Waisenmädchen Azraelle ist das Werkzeug eines geheimen Ordens, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Dämonen der Hölle zu bekämpfen und so die Wiedergeburt des Antichrists zu verhindern. Schon ihr ganzes Leben lang wird sie darauf vorbereitet und erfährt eine strenge, mit Schmerzen und Erniedrigungen erfüllte Ausbildung in der Obhut von Lord und Lady Dowland. Sie lernt, ihre Opfer zu täuschen, zu verführen und zu töten. Gleichzeitig beginnt die Polizeianwärterin Constable Florence Cunningham ihr Praktikum bei der Mordkommission der London Metropolitan Police. Doch die junge Polizistin hat mehr als nur ein dunkles Geheimnis und gerät dadurch - ohne es zu ahnen - zwischen die Fronten von Himmel und Hölle, als sie während ihres geheimen Nebenjobs auf Azraelle trifft.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 212

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Kapitel I

Die Novizin

Kapitel II

Der Orden

Kapitel III

Der Todesengel

Kapitel IV

Die Ermittlerin

Kapitel V

Verdienter Lohn

Kapitel VI

Der Tag danach

Kapitel VII

Die neue Herrin

Kapitel VIII

Das Date

Kapitel IX

Panis Angelicus

Kapitel X

Mordermittlung

Kapitel XI

Die Pflicht

Kapitel XII

Das Attentat

Kapitel XIII

Die Täterin

Kapitel XIV

Flucht ins Verderben

Kapitel XV

Empfängnis

Kapitel XVI

Die Boten der Apokalypse

Kapitel XVII

Trio final

Kapitel XVIII

Der Messias

Kapitel XIX

An einem anderen Ort

Wie in Zeitlupe sehe ich den Schlitten meiner Beretta 92 zurück und wieder nach vorne schnellen. Im selben Moment erlischt das Lebenslicht in den Augen meines Gegenübers inmitten einer Korona aus Blut.

Seine Lordschaft wird zufrieden mit mir sein. Zumindest hoffe ich das, denn ich bin so schrecklich müde. Wenn ich meinen Auftrag zur Zufriedenheit erfülle, wird mein Herr mich heute Nacht vielleicht nicht mehr im Keller einsperren und mir stattdessen erlauben, endlich wieder in meinem Bett zu schlafen. Das wird er doch gewiss tun, oder?

Schritte auf dem Flur! Der Schuss war zu laut. Eiligst rutsche ich vom toten Körper auf dem Bett herunter. Das Hotelzimmer durch die Türe zu verlassen, liegt nicht mehr drin. Verdammt! Ich habe zu lange gezögert!

Stimmen. Jemand hämmert gegen das dunkle Holz der Zimmertüre. Ich eile hinaus auf den Balkon und stehe plötzlich im Nieselregen, der mich aus einer Art Trance erweckt. Erst jetzt bemerke ich, dass meine Schuhe neben dem Bett liegen. Außerdem hängt mein Mantel noch unten an der Garderobe. Mist! Den kann ich auch vergessen. Mit der Waffe in der Hand kann ich wohl kaum in die Lobby spazieren. Im kleinen Schwarzen lässt sie sich nicht verstecken. Draußen kann ich sie aber auch nicht liegen lassen, viel zu riskant. Sicher wird die Polizei bald hier sein. Ich muss unbedingt verschwinden.

Flink klettere ich über das schmiedeeiserne Balkongeländer und danach behände wie ein Eichhörnchen an der Dachrinne die Fassade des Hotels hinunter. Die Beretta klemmt dabei zwischen meinen Zähnen. Unten angekommen trete ich mit meinem rechten Fuß in den einzigen Rosenstrauch weit und breit. Aua!

Ich beiße die Zähne zusammen und sehe zu, dass ich trotz der Schmerzen so schnell wie möglich Land gewinne. Die Straße ist glücklicherweise menschenleer. Ich eile zwei Gassen weiter und biege nach rechts ab, gerade noch rechtzeitig, bevor ich die Polizeisirene höre. Dort lasse ich mich auf den nassen, kalten Steinboden des Gehsteigs sinken. Im schummrigen Schein einer Straßenlaterne suche ich mit zittrigen Fingern nach den Stacheln, doch die meisten von ihnen kriege ich nicht zu fassen. Egal. Ich muss jetzt weiter und versuche, nur seitlich aufzutreten. Fast zwei Stunden hinke ich so barfuß durch die Stadt und die Dunkelheit des angrenzenden Waldes, bis endlich Saint George Manor durch den Nebel erkennbar wird. Ich halte kurz inne und fasse an meinen Hals, um meinen Puls zu fühlen. Bis jetzt war er kaum zu spüren, doch mit dem ersten Blick auf die Lichter des großen, alten Herrenhauses schnellt mein Herzschlag in die Höhe und mir wird beinahe schwarz vor Augen. Ich trete näher, worauf sich das Eisentor zum Anwesen wie von Geisterhand öffnet. Unwillkürlich straffe ich meine Schultern und senke demütig meinen Blick. Von diesem Moment an funktioniert mein Körper wie im Autopilotmodus. Mechanisch setze ich einen Fuß vor den anderen, als würden die Stacheln in meinem Fuß gar nicht existieren. Pein ist untrennbar mit diesem Ort verbunden, weshalb ich gelernt habe, mir meinen Schmerz nicht anmerken zu lassen. Wehleidigkeit wird hart bestraft.

Es regnet jetzt stärker. Ich bin inzwischen völlig durchnässt. Dreizehn Stufen sind es noch bis zur Eingangspforte. Ich steige sie langsam hoch, während ich in Gedanken rückwärts zähle:

Dreizehn …

Zwölf …

Elf … Ich schlucke leer.

Zehn …

Neun … Seine Lordschaft wird vielleicht doch nicht ganz zufrieden mit mir sein.

Acht …

Sieben … Meine Knie beginnen zu zittern.

Sechs …

Fünf … Meine Beine fühlen sich an wie Blei.

Vier …

Drei … Meine Lippen beben.

Zwei … Tränen rinnen lautlos über meine Wangen und vermischen sich mit dem Regen.

Eins … Die Türe schwingt auf, noch bevor ich die Gelegenheit erhalte, an der Klingel zu ziehen.

»Wo sind deine Schuhe?« Whitney, die Haushälterin seiner Lordschaft, steht vor mir. Obwohl sie kleiner ist als ich, fühlt es sich an, als müsste ich zu ihr aufsehen.

Ich senke mein Haupt noch tiefer und krächze mit weinerlicher Stimme: »Ich habe sie verloren.«

Whitney schnaubt verächtlich und klinkt die Leine in den Ring an der Vorderseite meines Halsbandes ein. »Das wird seiner Lordschaft gewiss nicht gefallen.«

Ich versuche erneut, leer zu schlucken, doch meine Kehle ist inzwischen trocken wie Wüstensand, weshalb ich husten muss.

Whitney schiebt prüfend ihren Zeigefinger unter mein Halsband. Dabei sieht sie mir durchdringend in die Augen. Nur für einen kurzen Moment, denn ich kann ihrem Blick nicht standhalten und richte meine Augen stattdessen starr zu Boden. »Du hast zugenommen, Kleines. Auch das wird seiner Lordschaft nicht gefallen. Aber du hast Glück, er ist heute ohnehin außer Haus.« Das Lächeln der Haushälterin hat etwas Entrücktes an sich. Routiniert macht sie den Handgriff meiner Leine an der Halterung neben der Türe fest und geht.

Ich zittere vor Angst. Warum ist seine Lordschaft denn ausgerechnet heute nicht da, wenn ich zum ersten Mal einen so schwierigen Auftrag ausführe? Bis jetzt hat er jedes Mal auf meine Rückkehr gewartet, um meine Leistung zu beurteilen und mich wenn nötig sofort zu bestrafen. Doch wenn mein Herr nicht hier ist, dann … dann werde ich entweder unerträglich lange auf meine Strafe warten müssen, oder aber die Lady wird sich an seiner statt um mich kümmern. Das wäre noch schlimmer, denn die Lady kennt keine Milde. Natürlich verdiene ich keine Milde, wenn ich versage. Dennoch ist seine Lordschaft manchmal gnädig mit mir. Die Lady hingegen …

»Bist du noch ganz bei Trost, Azraelle?« Die Stimme meiner Herrin holt mich in die Realität zurück und ich falle vor ihr auf die Knie, wobei mich das Halsband an der kurzen Leine beinahe stranguliert. Erst jetzt bemerke ich die Waffe in meiner Hand. Du lieber Himmel, ich habe die Beretta die ganze Zeit über offen in der Hand gehalten! Wenn mich jemand so gesehen hat …

Mit zittriger Hand strecke ich der Lady die Pistole entgegen. Meinen Blick richte ich währenddessen starr auf ihre Stilettos. »Ich kann einfach nicht verstehen, wie Martin dir eine Schusswaffe anvertrauen kann!«, sagt meine Herrin und reißt mir die Beretta aus der Hand. »Als wäre es nicht schon verantwortungslos genug, sie offen durch die Gegend zu tragen, richtest du dieses Ding nun am Ende noch direkt auf deine Herrin!«

»Ich bitte um Verzeihung …«, flüstere ich tonlos. Wo habe ich nur meinen Kopf?

Auch ohne aufzublicken – das käme mir nicht im Traum in den Sinn – weiß ich, dass die Lady die Augen verdreht.

»Du weißt, was das bedeutet.« Ihre Stimme klingt distanziert und kühl. Die Lady greift nach meiner Leine.

Ich nicke, erhebe mich und folge ihr mit gesenktem Kopf in den Keller. Die Räume dort unten wurden eigens zu meiner Erziehung eingerichtet. Sie sind alles andere als behaglich, dafür aber zweckmäßig. Der allgegenwärtige Beton und die Beleuchtung sind kalt und hart.

Wir betreten einen großen, rechteckigen Raum, der von einem grellen Licht erfüllt ist. Als meine Herrin stehen bleibt, ziehe ich mich wie üblich sofort aus, knie mich vor sie und küsse ihre Füße. Ich höre, wie sie hinter mich tritt und schon fühle ich den brennenden Schmerz des ersten Hiebs auf meinem nackten Hintern. Ich presse die Lippen aufeinander. Ich darf nicht schreien, nicht einmal wimmern. Keinen Mucks darf ich von mir geben, sonst macht sie weiter, bis ich die Besinnung verliere. Ich gebe mein Bestes und irgendwann hören die Schläge tatsächlich auf.

Ich öffne die Augen. Meine stillen Tränen haben auf dem nackten Betonboden dunkle Flecken hinterlassen. Die Lady steht vor mir und ich blicke ehrfürchtig zu ihr auf. »Danke, Herrin«, flüstere ich mit zittriger Stimme.

Die Lady verzieht keine Miene. Stattdessen bedeutet sie mir wortlos, mich zu erheben. Ich halte meinen Kopf gesenkt, während sie mich in die Zelle führt. Hier werde ich die restliche Nacht verbringen – wie schon so viele Nächte zuvor, seit meine Ausbildung intensiver wurde. Es ist ein Raum aus nacktem, rohem Beton mit einem ebenso rohen Betonquader im Zentrum, meinem »Bett« für diese Nacht. Die Lady macht meine Leine am abschliessbaren Haken fest, wobei sie die Länge so kurz wählt, dass ich nicht aufrecht stehen, sondern lediglich neben dem Quader knien oder mich darauflegen kann. Über dem Quader ist eine gleißend helle Leuchte in die Decke eingelassen, welche permanent brennt, und neben meinem Bett steht ein Metallkrug mit Wasser. Ich habe keinen Durst, müsste aber dringend auf die Toilette. Ich weiß, dass ich die Lady nicht um Erlaubnis zu bitten brauche, denn meine Bedürfnisse sind ihr bestenfalls egal. Das ist auch richtig so. Ich bin hier, um zu dienen, um zu lernen und um Gottes Auftrag zu erfüllen, nicht um meinetwillen. So muss ich auch in der Lage sein, meine niederen Bedürfnisse hintanzustellen oder selbst eine Lösung dafür zu finden, ohne die Lady damit zu behelligen.

Nun, was geschieht, wenn der Boden der Zelle am nächsten Morgen nass ist, weiß ich bereits, und ich will es kein zweites Mal erleben. Das Einzige, was mir also bleibt, ist den Krug auszutrinken und danach …

Das alleine wäre nicht weiter schlimm, doch wenn seine Lordschaft am Morgen sieht, wie ich den Krug entweiht habe, würde die Strafe dafür furchtbar sein. Darum bleibt mir nichts anderes übrig, als den Krug danach nochmals auszutrinken und immer wieder …

Wortlos verlässt die Lady meine Zelle. Ich warte ab, lege mich auf den Betonquader und friere. Es ist fürchterlich kalt hier unten. Nach einer gefühlten Ewigkeit – in Wirklichkeit sind wahrscheinlich erst wenige Minuten vergangen – halte ich es nicht mehr aus und tue, was nötig ist. Ich rutsche vom Quader hinunter und greife nach dem Krug. Ich trinke normalerweise nicht sehr viel, denn Wasser macht sich auf der Waage ebenso unangenehm bemerkbar wie Essen und es ist nicht gut, wenn ich zunehme. Ich muss schlank und agil bleiben für meine Aufgabe. Den Krug zu leeren, ist darum eine Qual für mich. Ich fühle kalten Schweiß auf meiner Stirn. Nicht zu schnell trinken, bloß nicht zu schnell …

Als ich das erste Mal in dieser Situation war, trank ich zu schnell und musste mich übergeben. Die Folgen waren noch schlimmer als beim zweiten Mal, als ich mich einfach neben dem Quader auf den Betonboden erleichtert hatte.

Nachdem ich den Krug wenig später wieder beinahe zur Hälfte mit Pipi gefüllt habe, wärme ich kurz meine Finger daran. Dann knie ich mich neben den Quader, falte meine Hände, lege meine Stirn daran und danke Gott für die Güte, die der Lord und die Lady mir zuteilwerden lassen, indem sie mir dabei helfen, mich zu bessern und mich auf meine künftigen Aufgaben vorzubereiten. Ich darf sie nicht enttäuschen. Es schmerzt sie gewiss so sehr wie mich, wenn sie mich bestrafen müssen. Das weiß ich, das hoffe ich, das glaube ich.

Ich greife wieder nach dem Krug, kann mich aber einmal mehr nicht beherrschen. Eine Träne rinnt über meine Wange und fällt mit einem leisen Geräusch in die goldgelbe Flüssigkeit. Es ist totenstill im Kerker, weshalb ich selbst von diesem leisen »Plitsch« einen Widerhall zu hören glaube. Ich kichere – wie töricht! Es steht mir nicht zu, Freude an meiner Strafe zu empfinden. So knie ich mich wieder hin und bitte Gott um Vergebung.

Irgendwann habe ich es geschafft. Der Krug ist leergetrunken und ich lege mich auf den Quader, der sich in solchen Momenten anfühlt wie ein Freund. Ich versuche ein wenig zu schlafen, trotz des grellen Lichts und der lauten Glockenschläge, die in unregelmäßigen Zeitabständen in großer Lautstärke und in völlig willkürlicher Länge ertönen, um mich daran zu erinnern, in diesem Raum keine Erholung zu suchen, sondern meine Sünden zu bereuen.

In den Momenten der Ruhe tanzen Traumsequenzen und Erinnerungsfetzen vor meinen müden Augen. Manche davon sind furchtbar und angsteinflößend. Der Drache erscheint und verbrennt die Welt mit seinem Feueratem. Die Teufel versammeln sich im Pandämonium und preisen die Geburt des Antichrists. Doch dazwischen … dazwischen erkenne ich meine Eltern, umgeben vom Licht Gottes. Sie versuchen mir etwas mitzuteilen, aber ich kann sie nicht hören. Ich sehe Bilder aus den glücklichen Tagen meiner Kindheit: meinen Vater, der mit mir Cello spielt, meine Mutter, die mir im Garten unseres Hauses lachend einen Ball zuwirft. Ich bin ein kleines Mädchen von vier Jahren und falle rücklings ins Gras, weil ich den Ball nicht fangen kann. Ich blicke in den wolkenlosen Himmel und lache glucksend.

Da erscheinen die Furien der Hölle wieder und verschlingen mein kindliches Idyll. Seine Lordschaft hat mich damals unter Einsatz seines Lebens aus dem Feuersturm gerettet. Sonst gäbe es mich nicht mehr. Manchmal wünsche ich mir aber, es wäre so gekommen …

Nein! Nein, so etwas auch nur zu denken, ist Gotteslästerung! Benommen fahre ich hoch, doch die kurze Leine und das Halsband halten mich unsanft zurück. Ich falle rückwärts, wodurch mein Kopf mit einem dumpfen Schlag auf dem Beton aufschlägt. Ohne die Kopfschmerzen zu beachten, lasse ich mich über die Kante des Quaders fallen, knie mich hin und bitte erneut um Vergebung.

Ich muss mich bessern. Wenn ich weiterhin versage und Nacht für Nacht hier unten verbringe, dann wird seine Lordschaft noch lange darauf warten müssen, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Bald ist es vielleicht schon zu spät. Dann wird mein ganzes Dasein endgültig sinnlos. Mein Herr gibt sich so große Mühe, mich zu einem nützlichen Werkzeug Gottes zu erziehen. Ich darf ihn nicht enttäuschen. Ich darf nicht versagen!

»Hoch mit dir, Müßiggängerin!« Die Stimme seiner Lordschaft lässt mich hochschnellen. Wieder würgt mich die Leine, aber ich verharre in dieser Stellung, bis mein Herr mich losbindet. Rasch, aber ungelenk gleite ich herunter und knie mich vor den Lord. »Da-danke, M-Mylord«, stoße ich mit brüchiger Stimme zwischen meinen klappernden Zähnen hindurch hervor. Ich bin völlig durchgefroren.

»Mir wurde berichtet, du habest versagt, Azraelle. Das ist bedauerlich.« Trotz der strengen Worte wird mir etwas leichter ums Herz. Der Tonfall, mit welchem seine Lordschaft zu mir spricht, ist sanft und milde, beinahe so wie immer. Ich setze ein Lächeln auf, auch wenn mir gleichzeitig die Tränen über die Wangen rinnen. Der Lord wischt sie sanft weg. Sofort ergreife ich seine warme Hand. küsse sie, schmiege mein Gesicht an sie und schluchze: »Es tut mir leid, Herr. Es tut mir so leid, dass ich Euch wieder enttäuscht habe.«

Der Lord verpasst mir mit der Gerte einen Hieb auf die Lende und befiehlt mit sanft er Stimme: »Komm jetzt, steh auf!«

Ich erhebe mich demütig und folge meinem Herrn hinaus aus der Zelle. Davor erwartet mich bereits die Lady. Wie es sich gehört, stelle ich mich in die Mitte des Raumes, dort wo sich das Abflussgitter befindet, und greife nach der Seife am Boden. Im selben Moment trifft mich schon das eiskalte Wasser mit voller Wucht. Ich quietsche und die Lady lacht, während sie den Schlauch auf mich gerichtet hält. »Nun mach schon, schäum dich ein!«

Ich kann kaum atmen, befolge aber den Befehl meiner Herrin pflichtschuldig. Ich reibe mit der Seife mehrmals über meinen ganzen Körper, um mich von allfälligem Blut und aller Sünde reinzuwaschen. Als die Lady danach den Seifenschaum von meinem Körper spült, schimmert es unter meinen Fingernägeln schon blau und ich bibbere, als stünde ich seit Stunden im Schnee. Whitney erscheint mit einem Handtuch, mit dem ich mich nun abtrocknen darf. Danach nimmt mich die Haushälterin an die Leine. »Komm mit, Kleines. Wir haben nicht viel Zeit, die Gäste kommen bald.«

Gäste? Warum spielt das für mich eine Rolle? Wenn seine Lordschaft Gäste empfängt, werde ich in mein Zimmer gesperrt, verhalte mich still und warte, bis die Gäste wieder gegangen sind, bevor ich der Haushälterin in der Küche beim Saubermachen helfe.

Whitney scheint die Frage in meinem Gesicht lesen zu können. »Nein, dieses Mal stehst du im Mittelpunkt, Azraelle.« Sie bohrt ihren spitzen Zeigefinger in meine Brust und grinst mich an. »Sie kommen allein deinetwegen her.«

Mein Brustkorb zieht sich zusammen. Menschen, die meinetwegen nach Saint George Manor kommen? Aber weshalb? Seine Lordschaft hat mich über all die Jahre doch vor der Außenwelt geschützt. Die Welt da draußen weiß nichts von meiner Existenz. Sie darf nichts über mich wissen! Beachtung macht mir Angst, ich bin sie nicht gewohnt. Sie ist gefährlich. Wenn ich beachtet werde, merkt die Welt, dass es mich gibt, und dann werden die Dämonen der Hölle mich finden, bevor ich dazu bereit bin, mich ihnen zu stellen!

Ein Ruck an der Leine holt mich in die Gegenwart zurück. Ich senke demütig mein Haupt und folge der Haushälterin die Treppen hinauf. Es ist kurz vor acht Uhr morgens, wie ich auf der Uhr im Empfangssalon erkennen kann. Es ist ein trüber Tag, wolkenverhangen und regnerisch.

Whitney führt mich in die Bibliothek. Augenblicklich geht es mir besser. Einerseits, weil das ohnehin mein Lieblingsort ist und andererseits, weil im Kamin ein Feuer knistert, vor das ich mich hinknien darf. Mein Körper fühlt sich an, als würde Eis darin schmelzen. Die Leine baumelt vom Halsband zwischen meinen nackten Brüsten hindurch zu Boden. Ich strecke meine zitternden Hände zum Feuer hin aus und spüre, wie das Gefühl langsam wieder in meine klammen Finger zurückkehrt. Whitney beginnt damit, mein Haar zu bürsten. Sie ist dabei weder besonders grob noch besonders sanft, sondern einfach irgendwie mechanisch, so wie bei allem was sie tut. Ich kenne die Haushälterin seiner Lordschaft, solange ich mich zurückerinnern kann, und trotzdem weiß ich bis heute nicht, wer sie ist. Ich kann nicht sagen, ob sie mich mag oder hasst. Sie zeigt kaum je Gefühle. Jeder ihrer Handgriffe ist routiniert, keiner ist jemals überflüssig. Alles, was sie tut, ist von Beginn an perfekt, wenn auch ohne jede Leidenschaft. Wenn sie mich lobt, ist ihre Stimmlage praktisch dieselbe, wie wenn sie mich tadelt.

»Dreh dich um!«, befiehlt Whitney. Ich wende mich sofort ihr zu und sehe zu ihr auf. Die Flammen hinter mir wärmen nun wohlig meinen Rücken, meinen Hintern und meine Füße. Um mich herum stehen überall hohe dunkle Holzregale mit Büchern aus aller Welt und jeder nur denkbaren Epoche. Dazwischen, neben einem grossen Fenster, steht mein Cello. Sehnsüchtig sehe ich es an. Ich liebe die Musik. Wenn ich spiele, vergesse ich für einen Moment alles um mich herum. Aber in den vergangenen Tagen bekam ich kaum Gelegenheit dazu.

Whitney setzt sich vor mir auf einen Stuhl und greift in die Schatulle auf dem Tisch zu ihrer Linken. Sie zieht einen Kajalstift heraus und beginnt dann, mich zu schminken. Das hat sie bisher erst wenige Male getan, seit die Lady entschieden hat, dass ich nun alt genug dafür sei. Trotz meines fragenden Blickes erfahre ich keinen Grund dafür, weshalb ich so herausgeputzt werde.

Auf dem Tisch liegen ein neues schwarzes Spitzenkleid und die dazu passende Unterwäsche. Ich ahne schon, dass es für mich sein wird. Tatsächlich, nachdem Whitney mit dem Make-up fertig ist, darf ich mich anziehen und nach dem Frisieren zu meiner Überraschung eine gute Stunde in der Bibliothek Cello üben. Ich denke nicht weiter darüber nach, was nach dieser Stunde folgen würde, sondern genieße die Wärme in der Bibliothek, das Gefühl der schwingenden Saiten unter meinen Fingerkuppen und den warmen Klang meines geliebten Instruments.

»Es ist Zeit, Azraelle.« Die Lady weckt mich aus meiner musikalischen Trance. Sie hat eine eigenartige schwarze Maske aufgesetzt, welche die obere Hälfte ihres Gesichts verhüllt. Meine Herrin nimmt mich an die Leine, um mich hinüber ins große Esszimmer zu führen. Bevor wir eintreten, dreht sie sich noch einmal zu mir um. »Was auch immer gleich geschehen wird, Azraelle, nenn unter gar keinen Umständen irgendjemandem dort drinnen deinen Namen. Hast du mich verstanden?«

Ich nicke pflichtbewusst und wir treten ein.

Als ich all die Leute mit ihren dunklen Masken sehe, die dort in einem Kreis versammelt in ihren Sesseln sitzen, bleibe ich stehen und weiche unwillkürlich einen Schritt zurück, doch die Lady bewegt mich mit einem Ruck an der Leine dazu, in die Mitte des Kreises zu gehen. Dort nimmt sie die Leine ab und lässt mich stehen. Sie selbst setzt sich in den einzigen noch leeren Sessel. Alle Augen sind nun auf mich gerichtet, niemand sagt ein Wort. Meine Knie zittern. Und dann befiehlt seine Lordschaft: »Zieh dich aus, mein Kind!«

Mein Herz setzt einen Schlag aus. Was? Ich soll mich hier vor all diesen Leuten ausziehen?

Doch weil ich die Strafe noch mehr fürchte, als das, was ich tun soll, gehorche ich. Ich will meinen Herrn nicht in die Verlegenheit bringen, mich vor diesen Leuten bestrafen zu müssen. Darum tue ich alles, was man von mir verlangt. Mit zitternden Fingern öffne ich die Knöpfe meines Kleides und schäle mich schüchtern heraus. Als ich in Unterwäsche dastehe, blicke ich auf und schlucke leer ob all der Blicke, die allesamt mir gelten.

»Mach weiter«, fordert mich meine Herrin auf. Meine Finger zittern so sehr, dass ich die Häkchen meines Büstenhalters kaum zu fassen bekomme. Auch das noch.

Dann schaffe ich es und der BH liegt vor mir auf dem Boden. Ich schließe die Augen, greife den spitzenbesetzten Saum meines Slips und ziehe ihn herunter. So stehe ich nun splitternackt und mit gesenktem Haupt da, während Whitney nach meinen Kleidern greift und sie beiseiteschafft. Minutenlang stehe ich regungslos im Zentrum dieser geheimnisvollen Runde. Es sind fünf Männer und drei Frauen zugegen, die mich mustern. Allein der Gedanke daran, meine Scham mit meinen Händen zu bedecken, reicht aus, die Lady zu erzürnen. Sie verbietet es mir. So lasse ich meine Arme seitlich hängen und warte auf die nächste Anweisung. Es ist still. Einzig das Ticken der großen Standuhr und das Knistern des Feuers im Kamin sind zu hören. Ich werde angewiesen, nacheinander zu jeder einzelnen Person zu gehen und mich vor sie hinzuknien. Sie alle zeichnen mir anschließend wie bei einer Taufe mit ihrem Zeigefinger ein Kreuz auf die Stirn.

Dann plötzlich erscheint Whitney mit meinem Cello. Ich darf mich auf einen Stuhl in der Mitte des Kreises setzen und spielen.

»Darf ich mich zuvor ankleiden, bitte?«, frage ich schüchtern. Doch Whitney schüttelt bloß leicht den Kopf. Ich setze mich hin, spreize meine Beine und platziere das Cello dazwischen. Dann schließe ich die Augen und fange an. Tschaikowsky. Das Andante Cantabile Opus 11. Ich denke nicht mehr daran, dass ich nackt vor einer geheimnisvollen Gruppe Menschen spiele. Ich werde eins mit meinem Instrument und mache einfach weiter.

Als ich die Augen wieder öffne, hat sich die eigenartige Versammlung aufgelöst. Lediglich mein Herr und die Lady sind geblieben und applaudieren.

Ich bleibe sitzen und sehe die beiden fragend an.

»Ich kann verstehen, dass du verwundert bist, Azraelle«, richtet schließlich der Lord das Wort an mich. »Der Orden der Drachentöter ist eine recht eigenwillige Gemeinschaft und unsere Rituale erscheinen gewiss befremdlich, wenn man sie zum ersten Mal miterlebt. Du hast dich bestimmt gefragt, warum wir alle diese Masken tragen, nicht wahr?«

Ich nicke stumm. Das ist eigentlich nur eine von vielen Fragen, die ich mir gerade stelle.

»Nun, du musst wissen, die Hölle hat überall ihre Diener und Spitzel und sollten diese jemandes von uns habhaft werden, dann darf es ihnen nicht gelingen, die anderen ausfindig zu machen. Es ist wahrhaft erstaunlich, aber es ist uns tatsächlich gelungen, unsere Identitäten über all die Jahre voreinander geheim zu halten. Mit Ausnahme von mir natürlich. Ich habe den Orden schließlich gegründet und seine Mitglieder auserwählt. Aber selbst mich würde, abgesehen von deiner Herrin, kein anderes Ordensmitglied auf der Straße erkennen.«

Ich habe den seltsamen Eindruck, der Lady missfällt dieser Teil der Erklärungen meines Herrn. Sie mag es nicht, hinter seiner Lordschaft zurückzustehen, wogegen er seinen Wissensvorsprung über den Orden ihr gegenüber offenbar genießt.

»Und welches Interesse haben die Kreaturen der Hölle denn an diesem Orden, wenn Ihr mir diese Frage gestattet, Mylord?«, frage ich vorsichtig. Ich weiß nicht, ob es mir erlaubt ist, Fragen zu stellen. Doch seine Lordschaft ist sichtlich erfreut über mein Interesse: »Wir sind eine Gefahr für sie«, antwortet er stolz. »Die Aufgabe unseres Ordens ist es, die Dämonen der Hölle zu bekämpfen und so die Ankunft des Antichrists auf der Erde zu verhindern.«

»Bedeutet dies etwa, dass ich nun auch zum Orden gehöre?« Es erscheint mir töricht, mich auf dieselbe Stufe mit den Ordensmitgliedern zu stellen und ich erwarte bereits, für diesen Frevel bestraft zu werden. Doch zu meiner Überraschung erwidert seine Lordschaft: »In gewisser Weise ja. Natürlich nicht als Mitglied. Aber deine Ausbildung ist nun abgeschlossen und von jetzt an bist du unsere wichtigste Waffe im Kampf gegen die Dämonen der Hölle. Um dich aber dafür verwenden zu können, mussten uns die übrigen Ordensmitglieder erst ihr Einverständnis geben.«

»Waren sie denn wirklich einverstanden?«, frage ich schüchtern und zugleich ein wenig stolz.

»Wären sie es nicht gewesen, Azraelle, wärst du jetzt tot.

Ich schlucke und bin erleichtert. Ich verstehe trotzdem noch immer nicht, welchen Zweck dieses eigenartige Ritual vorhin hatte.