19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ballenstedt im Wandel der Zeit

- Sprache: Deutsch

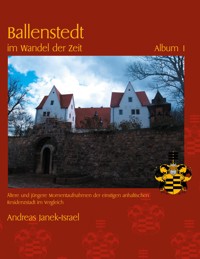

Auch die kleineren Städte wie Ballenstedt, die einstige Residenz der Fürsten und Herzöge von Anhalt, unterliegen einem ständigen Wandel, der seit dem 19. Jahrhundert auch in Photographien nachvollziehbar ist. Alte und neue Aufnahmen aus der Stadt werden in diesem Bildband in direktem Vergleich nebeneinander gestellt und kommentiert. Sie laden zu eigenen Entdeckungen von Beständigkeit und Veränderung ein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 46

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt dieses Albums:

Schloß Ballenstedt, Der Schloßhof,Die Schloßterrasse, Der Große Gasthof, Schloßtheater und Schloßplatz, Stadtmuseum und Schloßplatz, Der Schloßpark, Das Jagdschloß Röhrkopf, Der Große Gegenstein, Die Roseburg, Altes Rathaus und Alter Markt, Das Neue Rathaus, Die Lungenklinik, Der Breitscheidplatz, Das Badehaus, Der Schloßbahnhof.Der auf dem Titelbild abgebildete Oberhof befindet sich in der Nähe des Neuen Rathauses von Ballenstedt, Rathausplatz 1. Erstmals erwähnt wurde der im Wesentlichen gotische Profanbau einer befestigten mittelalterlichen Stadtburg mit einigen Renaissanceformen im Jahre 1488. Er befand sich zuerst im Besitz der Herren von Stammer und später der Herren von Krosigk. Im Jahre 1825 kaufte schließlich Herzog Alexius Friedrich Christian I. von Anhalt-Bernburg den Oberhof, und 1874 erwarb Armgard von Alvensleben das Anwesen. Sie ließ hinter dem Oberhof in Richtung Südwesten einen heute öffentlich zugänglichen Park im Stile eines Landschaftsgartens anlegen. Mit der Enteignung der Familie Alvensleben wurden in dem Gebäude Wohnungen für Vertriebene eingerichtet, und von 1948 bis 2002 diente der Oberhof der Nutzung als Städtischer Kindergarten. Während dieser Zeit wurden an dem Gebäude im Jahre 1966 umfangreiche Sanierungsarbeiten ausgeführt. Inzwischen befindet sich das Anwesen wieder in Besitz der Familie Alvensleben und wurde und wird seit 2010 umfassend saniert und restauriert.

Die Stadt Ballenstedt befindet sich am östlichen Harzrand unweit von Quedlinburg. Erstmals urkundlich genannt wird der Ort in einer Urkunde von König Heinrich IV. aus dem Jahre 1073. Ein 1036 erwähnter Graf Esico gründete hier sehr wahrscheinlich um 1043 das Kollegiatstift St. Pancratius und Abundus. Besagter Esico ist wohl ein Enkel von Markgraf Hodo I. der Ostmark und womöglich ein Bruder der durch ihre Darstellung im Naumburger Dom als Ehefrau von Markgraf Ekkehard II. von Meißen berühmt gewordenen Uta von Ballenstedt. Im 13. Jahrhundert benennt der Annalista Saxo Esico als Esicus de Ballenstide, so daß in ihm der Stammvater der Askanischen Grafen von Ballenstedt vermutet wird. Esicos Sohn Adalbert II. von Ballenstedt wird dann als Graf von Ballenstedt eindeutig faßbar. Dessen Enkel Markgraf Albrecht I. der Bär gehört zu den wichtigsten deutschen Fürsten im 12. Jahrhundert. Als „Dorp" wird Ballenstedt erstmals 1297 bezeichnet, und 1512 erhielt der Ort das Braurecht. Während des Bauernkrieges wurde das Kloster 1525 von Bauernheeren gestürmt und teilweise verwüstet. Hiernach säkularisierte es Fürst Wolfgang I. von Anhalt-Köthen und ließ es als repräsentative Schloßanlage auf- und umbauen. Der Ort Ballenstedt erhielt 1543 das Stadtrecht. Eine Stadtbefestigung ist ab 1551, ein Rathaus mit Rat ab 1582 belegt. Während des Dreißigjährigen Krieges plünderten Wallensteins Truppen 1626 den Ort Ballenstedt, der seit der Erbteilung von 1603 zum Fürstentum Anhalt-Bernburg gehörte und 1765 von Fürst Friedrich Albrecht I. offiziell zur Residenzstadt erklärt wurde. Hierdurch begann für Ballenstedt eine wirtschaftliche und vor allem kulturelle Blütezeit. Während des für die Stadt goldenen 19. Jahrhunderts ging sie 1863 an die letzte verbliebene Dessauer Linie der anhaltischen Askanier und wurde Kreisstadt des Kreises Ballenstedt im Herzogtum Anhalt. Dieser auch Oberherzogtum genannte Kreis war mit seinem bis in den Harz hineinreichenden Gebiet und der herzoglichen Sommer- und Jagdresidenz Ballenstedt ein idealer Alterswohnsitz für begüterte Pensionäre aus dem Umfeld des Herzogs. Auch nach dem Ersten Weltkrieg diente Ballenstedt als Privatwohnsitz der ehemals herzoglichen Familie von Anhalt, und der alte Glanz des kulturell umtriebigen Pensionärsstädtchen mit zahlreichen prächtigen Villen kann auch heute noch erahnt werden. Während der Gewaltherrschaft des Naziregimes wandelte sich der Charakter des Ortes mit der Gründung der sogenannten NAPOLA NPEA Anhalt 1934 und dem Bau der Gummiwerke – in denen auch zahlreiche Zwangsarbeiter starben – hin zu einem Schul- und Industriestandort. Das für einen kleinen Ort vergleichsweise präsente jüdische Leben in Ballenstedt war schon vor 1933 zurückgegangen, und die verbliebenen jüdischen Mitbürger sind während der Nazidiktatur emigriert oder ermordet worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Schulstandort Ballenstedt mit der Einrichtung der Ingenieurschule für Forstwirtschaft und der Nutzung der 1936 errichteten Gebäude der Napola als Bezirksparteischule der SED 1949 weiter ausgebaut. Seinen Status als Kreisstadt verlor Ballenstedt allerdings 1950 als Teil des Kreises Quedlinburg. Der Fremdenverkehr kam damals weitgehend zum Erliegen und wurde erst nach der Revolution in der DDR von 1989 zu bislang noch vergleichsweise bescheidenem neuem Leben erweckt. Im jahre 2010 wurde Ballenstedt ein staatlich anerkannter Erholungsort, während die Bedeutung der Industrie seit 1990 stark gesunken ist. Seit 2007 ist Ballenstedt ein Teil des Landkreises Harz und kann vor allem mit seiner Askanischen Geschichte, seiner Lage am Harzrand mit reizvoller Umgebung, noch zu spürendem kurstädtischem Flair und zahlreichen noch erhaltenen Prachtbauten punkten. Etliche von diesen sind in den Alben in ihrem einstigen und derzeitigen Erscheinungsbild präsent. Den jeweiligen Standpunkt des Photographen der alten Aufnahmen zu ermitteln, ist nicht immer gelungen, was auch daran liegt, daß dies nicht mehr in jedem Fall möglich ist. Und bisweilen kommt es zu Verzerrungen durch unterschiedliche Brennweiten der objektive.

Schloß Ballenstedt

Das Schloß Ballenstedt von Westsüdwesten auf einer Ansichtskarte aus den frühen 1950er Jahren. Betitelt ist es auf der Rückseite mit „Landesforstschule", ein Hinweis, daß die Karte nach Gründung der Forstfachschule auf dem Schloß Ballenstedt 1949 und vor der Auflösung der ostdeutschen Bundesländer im Jahre 1952 erschienen ist. Vor deren Gründung war das Schloß zwischenzeitlich von der Roten Armee als Lazarett genutzt worden. Auf dem Schloßberg erhebt sich nach Westen hin der markante Turm, dessen Struktur die des durch ihn überbauten ehemaligen Westwerks des Klosters einbezieht. Rechts daneben der Westflügel, an den sich der Südflügel anschließt. Im Vordergrund befindet sich der Schloßteich. Links außerhalb dieses Bildes beginnt der Schloßpark, rechts geht es Richtung Südwesten zum Jagdschloß Röhrkopf (Seite →-→). Der Westturm mit den drei markanten Giebeln ersetzte um 1700 die ursprünglichen zwei Spitztürme der Klosterkirche.