19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Ballenstedt im Wandel der Zeit

- Sprache: Deutsch

Auch die kleineren Städte wie Ballenstedt, die einstige Residenz der Fürsten und Herzöge von Anhalt, unterliegen einem ständigen Wandel, der seit dem 19. Jahrhundert auch in Photographien nachvollziehbar ist. Alte und neue Aufnahmen aus der Stadt werden in diesem Bildband in direktem Vergleich nebeneinander gestellt und kommentiert. Sie laden zu eigenen Entdeckungen von Beständigkeit und Veränderung ein.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 22

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

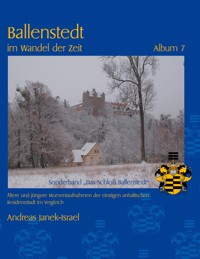

Auf dem Titelbild wird das Schloß Ballenstedt auf einer winterlichen Ansicht vom Löwen im Schloßpark (Album 3, S. →-→) und somit von Nordwesten her gezeigt. Unterhalb des direkt auf dem Schloßberg thronenden Schloßgebäudes ist die Schloßmühle (Album 2, S. →-→) zu erkennen. Die Aufnahme auf dieser Seite zeigt dasselbe Ensemble auf einer Frühlingsansicht im März 2023.

Das Wappen des Herzogs von Sachsen in seiner im 19. Jahrhundert festgelegten Form (links) und das Stammwappen der Herzöge von Anhalt (rechts), beide aus dem Jahre 1881 am nach Osten zur Stadt gerichteten Erker des östlichen Nordflügels des Schlosses. Der Herzog von Anhalt beanspruchte damals wie übrigens auch die Könige von Sachsen und Preußen den Titel des Herzogs von Sachsen.

Die Stadt Ballenstedt befindet sich am östlichen Harzrand unweit von Quedlinburg. Erstmals urkundlich genannt wird der Ort in einer Urkunde von König Heinrich IV. aus dem Jahre 1073. Ein 1036 erwähnter Graf Esico gründete hier sehr wahrscheinlich um 1043 das Kollegiatstift St. Pankratius und Abundus. Besagter Esico ist wohl ein Enkel von Markgraf Hodo I. der Ostmark und womöglich ein Bruder der durch ihre Darstellung im Naumburger Dom als Ehefrau von Markgraf Ekkehard II. von Meißen berühmt gewordenen Uta von Ballenstedt. Im 13. Jahrhundert benennt der Annalista Saxo Esico als Esicus de Ballenstide, so daß in ihm der Stammvater der Askanischen Grafen von Ballenstedt vermutet wird. Esicos Sohn Adalbert II. von Ballenstedt wird dann als Graf von Ballenstedt eindeutig faßbar. Dessen Enkel Markgraf Albrecht I. der Bär gehört zu den wichtigsten deutschen Fürsten im 12. Jahrhundert. Als „Dorp“ wird Ballenstedt erstmals 1297 bezeichnet, und 1512 erhielt der Ort das Braurecht. Während des Bauernkrieges wurde das Kloster 1525 von Bauernheeren gestürmt und teilweise verwüstet. Hiernach säkularisierte es Fürst Wolfgang I. von Anhalt-Köthen und ließ es als repräsentative Schloßanlage auf- und umbauen. Der Ort Ballenstedt erhielt 1543 das Stadtrecht. Eine Stadtbefestigung ist ab 1551, ein Rathaus mit Rat ab 1582 belegt. Während des Dreißigjährigen Krieges plünderten Wallensteins Truppen 1626 den Ort Ballenstedt, der seit der Erbteilung von 1603 zum Fürstentum Anhalt-Bernburg gehörte und 1765 von Fürst Friedrich Albrecht I. offiziell zur Residenzstadt erklärt wurde. Hierdurch begann für Ballenstedt eine wirtschaftliche und vor allem kulturelle Blütezeit. Während des für die Stadt goldenen 19. Jahrhunderts ging sie 1863 an die letzte verbliebene Dessauer Linie der anhaltischen Askanier und wurde Kreisstadt des Kreises Ballenstedt im Herzogtum Anhalt. Dieser auch Oberherzogtum genannte Kreis war mit seinem bis in den Harz hineinreichenden Gebiet und der herzoglichen Sommer- und Jagdresidenz Ballenstedt ein idealer Alterswohnsitz für begüterte Pensio