Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: 360° medien mettmann

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: 360° Edition

- Sprache: Deutsch

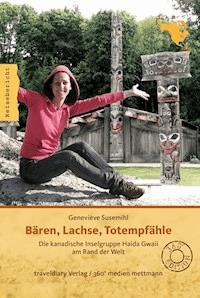

Fasziniert von Kultur, Landschaft und Geschichte reist Geneviève Susemihl nach Haida Gwaii. Die ehemaligen Queen Charlotte Inseln vor der Westküste Kanadas gehören zu den letzten naturbelassenen Paradiesen unserer Erde. Auf dem abgeschiedenen, atemberaubend schönen Archipel Haida Gwaii hat sich eine einmalige Natur und Kultur entwickelt. Hier wächst der nördlichste Regenwald der Erde, leben die größten Schwarzbären weltweit, haben die Haida-Indianer ihr Zuhause. Seit über 12.000 Jahren sind die „Galapagos-Inseln des Nordens“ Heimat der Ureinwohner, deren Lebensweise auf dem respektvollen Umgang mit den Reichtümern aus Wald und Meer basiert. Facettenreich und begeisternd erzählt Geneviève Susemihl von diesen mutigen Menschen und ihrem unerschrockenen Kampf um ihr Land. Sie besucht historische Dörfer, spricht mit Bewohnern, erforscht die Vergangenheit, wandert durch die Wildnis und versucht dabei vor allem eins: Herz und Seele der Inseln am Rand der Welt einzufangen. Abgerundet wird der Reisebericht mit traditionellen Geschichten der Haida, Fotos und Reiseinformationen im Überblick.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 388

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Chiara, Ravn, Tahoe und Mathias, die mich in Gedanken und im Herzen an den Rand der Welt begleitet haben.G.S.

Bildnachweis:Die Bilder des Textteils: Geneviève SusemihlCoverfoto: Geneviève SusemihlKarte: © Jens MattauschKartenicon: © Stepmap GmbH, Berlin

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

© 2016 traveldiary Verlagwww.reiseliteratur-verlag.dewww.traveldiary.deIn Kooperation mit 360° medien gbr mettmannwww.360grad-medien.de

Der Inhalt wurde sorgfältig recherchiert, ist jedoch teilweise der Subjektivität unterworfen und bleibt ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Bei Interesse an Zusatzinformationen, Lesungen o.ä. nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.

traveldiary Verlag, Mady Host und Cornelia Reinhold GbRBrauereistraße 4, 39104 MagdeburgUmschlagentwurf und Layout: Jürgen Bold, Jens FreylerHintergrundfoto: © Carola Vahldiek / FotoliaSatz: traveldiary Verlag, Mady Host und Cornelia Reinhold GbRDruck: "Standartu Spaustuve" www.standart.lt, Tel. 37052167527

ISBN 978-3-942617-04-8eISBN 978-3-942617-11-6

Geneviève Susemihl

Bären, Lachse, Totempfähle

Die kanadische Inselgruppe Haida Gwaii am Rand der Welt

Inhalt

Einleitung: Die ausgesuchte Welt der Wunder

Xánjuu – Auf Reisen5

Reise zum Rand der Welt

Kastanien und Küsse zum Abschied

Schrecksekunden am Flughafen

Der Spirit Haida Gwaiis

Mit Kind und Kegel in Kitsilano

Fundgrube für Schatzsucher und Bücherfresser

Xáadas ginngée – Die Habe der Haida

Clans, Lineages und Moities: Die traditionelle Gesellschaft der Haida

Frosch-Konstellation

Hinter den Sammlungskulissen

Totem poles erzählen Familiengeschichten

Kein pole ohne potlatch

Bentwood boxes, Chilkat Decken, Masken geheimer Gesellschaften

Eingepackte Erinnerungen

Xánjuutl’aa – Ankunft am Ziel der Reise

Routen zum Rand der Welt

Mein Reiseweg nach Haida Gwaii

Regen in Masset

Häuser mit Seeblick: Das Old Masset der Haida

Die Goldene Fichte von Port Clements

Der nördlichste Regenwald der Erde

Angekommen in Queen Charlotte

Gándl – Das Wasser

Keine Straße führt nach SGang Gwaay

Sandspit, das „Tor nach Gwaii Haanas“

Muffins und Meer im Moresby Camp

Da bläst er!

Tödliche Jagd auf Seeotter

Zum Frühstück Heringseier an Braunalge

Skedans, das „Dorf am Rand“

Geschrieben in Marmor, versteckt unter Moos

Hlk’yaa.n – Der Wald

Raven, der Trickster

Story: Raven stiehlt das Licht der Welt

Nebel über Queen Charlotte

Wanderung zur Sleeping Beauty

Taan, der Herr des Waldes

Allein in der Wildnis

Gangxaaw – Die Menschen

Haida Gwaii für Aussteiger

Das Land und die Bäume gehören uns!

Eine Lösung für den Wald

Skidegate, der „Ort der Steine“

Guujaaw

Oh Zedernbaum!

Gáayangee – Der Rand des Meeres

Von den Gipfeln der Berge bis zum Boden des Ozeans

Näher kann ich SGang Gwaay nicht kommen

Die Galapagos-Inseln des Nordens

Lachse – Wanderer zwischen Welten

Story: Salmon Boy

Wächter der Wälder

Yaan – Der Himmel

Göttlicher Bote am Strand von Rose Spit

Story: Raven und die ersten Menschen

Auf den Spuren von Raven am Tow Hill

Leben zwischen den Welten

Saure Zeiten für den Silberalk

Die Kraft der Gedanken

Ya’áats’k’ún – Auf Messers Schneide

Sii.ngaay ‘laa – Good Day!

Kupferschilde und Goldanker

Kii’iljuus: Überleben in einer weißen Welt

Wie viel ist genug?

Spirit Lake Trail

Cookies und Quilting

Háws dáng hl kíng saang – Ich sehe dich wieder

Leben am Rand der Welt

Abschied

Es ist dort drüben, ich kann es sehen

Karte

Reiseinformationen

Über die Reisende ... Geneviève Susemihl

Ausgewählte Bibliographie

Quellenangaben

Die braunen Fußnoten im Text verweisen auf Quellenangaben am Ende des Buches.

5 Die Haida-Begriffe entstammen dem Xaad Kíl, dem Dialekt der Haida von Masset (http://xaad-kil.blogspot.de) bzw. dem Xaayda Kíl, dem Dialekt der Haida von Skidegate (http://xaayda-kil.blogspot.de). Die beiden letzten entstammen dem Dialekt der Northern Haida in Hydaburg (http://haidalanguage.blogspot.de), da ähnliche Ausdrücke in den anderen Dialekten von der Autorin nicht gefunden wurden.

When you’ve reached the edge of your world, ours begins. Wenn du den Rand deiner Welt erreicht hast, beginnt unsere.

Haida Gwaii Destination Marketing Organization

There comes a time when a people got to do

what a people got to do,

and when the stakes are your land and your culture, losing is not an option.

Es kommt eine Zeit, da Menschen tun müssen, was sie tun müssen, und wenn der Einsatz dein Land und deine Kultur ist, dann ist Verlieren keine Option.

Guujaaw

Don’t just talk about it – do it!

Sprich nicht nur darüber – tue es!

Kii’iljuus

Einleitung: Die ausgesuchte Welt der Wunder

Haida Gwaii – einer der schönsten und magischsten Orte der Welt – ist ein Inselarchipel vor der Westküste Kanadas im Pazifik. Einst lebten hier über 30.000 Haida in dutzenden isolierten Dörfern entlang der Küste. In dieser Zone des Übergangs, zwischen den unendlichen Tiefen des Ozeans und den undurchdringlichen, bergigen Wäldern im Inland, führten sie ein Leben auf Messers Schneide.

Eines ihrer Dörfer, SGang Gwaay im Süden des Archipels, wurde 1981 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt und ist in einem Atemzug zu nennen mit dem Taj Mahal in Indien, den Pyramiden in Ägypten und der Chinesischen Mauer. Überreste von mächtigen Langhäusern und kolossalen Totempfählen zeugen von der traditionellen Lebensweise und blühenden Kultur in dem früheren Haida-Dorf und erzählen von einer jahrtausende langen Verbindung zwischen Land und Meer. Wie kaum ein zweiter Ort in Kanada repräsentiert er das Erbe der Haida-Indianer und der Ureinwohner Nordamerikas.1

SGang Gwaay steht damit auf der Welterbeliste der UNESCO, die derzeit 1.031 Stätten in 163 Ländern umfasst. Davon sind 802 Kultur- und 197 Naturerbestätten, weitere 32 gehören zu beiden Kategorien. Die weltweite Verteilung der Stätten ist jedoch nicht zuletzt aufgrund politischer und wirtschaftlicher Bedingungen in einzelnen Staaten wenig ausgewogen, und kulturelle Vielfalt spiegelt sich nur bedingt in der UNESCO-Liste wider.2 Von den über achthundert Kulturerbestätten weltweit befinden sich nur achtzehn in Nordamerika, acht davon in Kanada – im Gegensatz zu 47 in Italien, 41 in Spanien, 38 in Frankreich, 37 in Deutschland und 35 China.3

UNESCO-Welterbe ist das Schönste, was Mensch und Natur hinterlassen haben, und nur ausgewählte unter den herausragenden Zeugnissen der Menschheits- und Naturgeschichte dürfen den Titel UNESCO-Welterbe tragen.4 Was in der Antike die sieben Weltwunder waren, bieten die Welterbestätten heute: Sie sind Besuchermagnete und Garant für Einzigartigkeit. Sie werden als Eigentum aller Menschen verstanden, unabhängig davon, wo sie sich befinden, und die Geschichten, die sie über ihre Erschaffer und deren Vergangenheit erzählen, werden weltweit wahrgenommen. Damit besitzen sie eine hohe Symbolkraft und gleichzeitig vermitteln sie Besuchern Wissenswertes über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Menschen und Gesellschaften, die mit diesen Orten verbunden sind.

Lediglich zwei der acht kulturellen Welterbestätten Kanadas – SGang Gwaay auf Haida Gwaii und Head-Smashed-In Buffalo Jump in Alberta – repräsentieren die Kultur und Lebensweise der indigenen Völker, die seit Jahrtausenden den Kontinent bewohnen und Wunderbares und Erstaunliches erschaffen und der Menschheit hinterlassen haben.

Alle anderen Stätten sind Zeugnisse des Erfindergeistes der europäischen Siedler, aber auch der jahrhundertelangen kolonialen Besetzung Nordamerikas durch Engländer, Franzosen und Spanier und damit der Unterdrückung und Ausbeutung der indigenen Völker. Wenn es also darum geht, die indigenen Völker Nordamerikas in Weltkulturerbestätten zu repräsentieren, ist es noch ein weiter Weg – nicht nur in Bezug auf die Anzahl der Stätten, sondern auch auf die kulturelle Vielfalt der indigenen Völker.

In Kanada gehören alle Welterbestätten der kanadischen Regierung, die diese verwaltet und betreibt. Nicht die Indigenen sind demzufolge Eigentümer, Verwalter und Manager ihres Erbes, sondern die kanadische Regierung. Besitztum und Kontrolle sind jedoch zwangsläufig verbunden mit Bildung und Stärkung, denn der Eigentümer bestimmt, wie sein Erbe geschützt wird und welche Geschichten darüber erzählt werden. Wenn eine Kultur aber entscheidet, was signifikant und erhaltenswert am Erbe einer anderen Kultur ist, besteht grundsätzlich die Gefahr von Subjektivität, kultureller Aneignung und Fremdbestimmung. Zwar wird immer wieder argumentiert, dass Kulturerbe der Öffentlichkeit gehöre und zum Wissen der Allgemeinheit beitrage, aber dies ist ein Argument, das der herrschenden europäischen Aufklärungstradition entspricht und die Traditionen und Wünsche der Indigenen ungefragt übergeht. Viele indigene Völker verfechten ihr kulturelles Selbstbestimmungsrecht, indem sie argumentieren, dass stärkerer Schutz und mehr Kontrolle des für sie bedeutsamen kulturellen Erbes maßgeblich ist für das Weiterleben, Aufleben und Überleben ihrer kulturellen Identität.

Für die indigene Bevölkerung ist ihr kulturelles Erbe essentiell für die Wiederbelebung und Weiterführung ihrer kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Identität und Eigenständigkeit, denn die materiellen und immateriellen Nachlässe ihrer Vorfahren, in Stein, Metall oder Ton geritzt oder in die Landschaften geschrieben, erzählen unendlich viele Geschichten, die der Stolz der Gemeinschaft sind und für ihre Traditionen von unschätzbarem Wert. Als kulturelle Vermächtnisse schaffen sie Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Sie geben Erklärungen für mündlich überlieferte Geschichten und vermitteln spirituelle Werte, historische Bedeutungen und traditionelle Tätigkeiten. Kulturelles Erbe schafft auch eine starke Verbindung zwischen individueller und kollektiver Erinnerung, die wiederum einen essentiellen Teil individueller und kollektiver Identität darstellt. Sie schafft Kontinuität mit der Vergangenheit und erlaubt uns, eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu ziehen, in die unser Jetzt passt. Kollektive Erinnerung wird u.a. von historischen Umwelten geformt und Erbestätten bilden die Gedächtnisstützen für die Träger der Kultur.

Seit einigen Jahren beschäftige ich mich als Kulturwissenschaftlerin mit den indigenen Weltkulturerbestätten Nordamerikas. Ich habe Bücher gelesen, Dokumente recherchiert, die Bibliotheken der Carleton University, der University of Ottawa, der Queen’s University in Kingston und das Staatsarchiv in Ottawa durchgearbeitet. Ich habe Vertreter der UNESCO, Welterbemanager und andere Experten interviewt. Was fehlte, war die Feldforschung. Nun wollte ich endlich die Stätten selbst sehen, die Menschen vor Ort sprechen und erfahren, wie sie leben und was sie denken. Dieses Buch berichtet von meiner Reise nach Haida Gwaii zu einer der indigenen Welterbestätte Kanadas.

SGang Gwaay ist weltweit die einzige Erbestätte, die gemeinschaftlich kooperativ von der kanadischen Regierung und den Haida verwaltet wird. So eine Zusammenarbeit ist einmalig, und ich wollte herausfinden, wie sie funktioniert. Inwieweit stärkt das Konzept der UNESCO die Indigenen tatsächlich in ihrer Identitätsbildung, bei der Entwicklung unterschiedlicher Kompetenzen und der Sensibilisierung für ihre Vergangenheit? Wie sind die Besitzverhältnisse geregelt? Welche Möglichkeiten der Kontrolle und Mitbestimmung haben die Haida? Welchen Einfluss hat eine Mitbestimmung auf die sozio-politische, kulturelle und spirituelle Entwicklung der Menschen? Welche Geschichten werden erzählt und was wird ausgelassen? Einen ganzen Katalog mit Fragen hatte ich zusammengestellt.

Auf meiner Reise nach Haida Gwaii fand ich viel mehr als nur die Antworten auf meine Forschungsfragen. Es war der Aufbruch zu einem verborgenen Ort, wo sich die vergängliche Schönheit der Welt widerspiegelt. So erzählt das vorliegende Buch von den Urweinwohnern der Inseln und ihrer jahrtausendealten Geschichte, ausdrucksstarken Kultur und ihrem Kampf um Selbstbestimmung und Kontrolle, aber auch von außergewöhnlichen Pflanzen und Tieren, faszinierenden Landschaften und besonderen Begegnungen mit Menschen.

***

Während meiner Reise nach Haida Gwaii haben mir viele wunderbare Menschen geholfen. Kim The und Will Stroet haben mich in ihrer Familie aufgenommen. Jim McKenzie hat mich nicht nur tagelang in Vancouver herumgefahren, sondern sein Wissen und seine Erfahrungen mit mir geteilt. Vielen Dank, meine Freunde!

Für die anregenden Gespräche, detaillierten Informationen, herzliche Gastfreundschaft und großzügige Unterstützung auf meiner Reise danke ich Guujaaw, langjähriger Präsident des Council of the Haida Nation, Terrie Dionne und Ernie Gladstone von Parks Canada, Heron Wier von Moresby Explorers Ltd., Jennifer Dysart von der Haida Gwaai Higher Education Society, Sue and Jags Brown von Jags Beanstalk, Lenore Lawrence und Peter Cook vom Hotel Premier Creek Lodging, Doug Louis vom Ministry of Forests, Lands and Natural Resource Operations, Colin Richardson von Haida Gwaii Natural Resource Operations und Jason Alsop vom Haida Heritage Centre.

Mein besonderer Dank gilt Kii’iljuus/Barbara J. Wilson. Sie hat mir gezeigt, dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verwirklichen und das Streben nach Träumen und Zielen zuerst im Herzen beginnt. Ohne sie wäre dieses Buch vielleicht nie Wirklichkeit geworden. Danke auch an Karsten Heuer für einen inspirierenden Vortrag über seine Reisen durch die kanadische Wildnis und seine Anregung für das Schreiben dieses Buches.

Ein herzlicher Dank geht an die Gesellschaft für Kanada-Studien, die Botschaft von Kanada in Berlin und die Regierung von Kanada, ohne deren großzügige Unterstützung in Form eines Forschungsstipendiums ich nicht nach Haida Gwaii hätte reisen können. Besonders danken möchte ich meinem langjährigen Mentor und Freund Hartmut Lutz. Sein Wissen über und sein Einsatz für die indigenen Völker Nordamerikas waren stets Inspiration und Beispiel.

Mein größter Dank gilt meiner Familie. Während meiner Forschungsreise warteten mein Mann Mathias und meine Kinder Chiara, Ravn und Tahoe zu Hause. In Gedanken und im Herzen jedoch haben sie mich immer begleitet. Ich danke Euch für Eure Liebe und Geduld! Und ich danke Euch für Eure Motivation und Euren Beistand beim Schreiben dieses Buches! Ein lieber Dank geht schließlich an meine Eltern und Schwiegereltern, die während meiner Abwesenheit Mathias und den Kindern hilfreich zur Seite standen.

Geneviève Susemihl

There are journeys that choose you more than you choose them, necessary journeys that demand to be followed more than pursued.

Es gibt Reisen, die eher dich wählen, als dass du sie wählst, notwendige Reisen, die eher fordern, dass man ihnen folgt, als dass man sie anstrebt.

Karsten Heuer, Walking the Big Wild

1 In Kanada werden alle indigenen Völker als First Nations (franz.: Premières nations; dt.: Erste Nationen) bezeichnet, mit Ausnahme der Mètis und der im Norden lebenden Inuit. Die Begriffe First Peoples, Aboriginal People oder Indigenous People umfassen alle drei Gruppen. In den USA bezeichnet man die Indianer als American Indians, Native Americans oder First Americans. Von den rund 700.000 Menschen in Kanada, die sich als Indianer verstehen, zählen etwa 565.000 zu den 615 vom Staat anerkannten Stämmen (ca. zweihundert davon leben in British Columbia). Nur sie gelten im Sinne des zuständigen Ministeriums, des Department of Indian Affairs, juristisch als Indians. Etwa 133.000 gehören keinem Stamm an, d.h. sie gehören zu den First Nations und sind dennoch im juristischen Sinne keine Indianer. Der Staat bestimmt also, ob eine Gruppe einen Stamm darstellt und ein Angehöriger einer First Nation ein Indianer ist oder nicht.

2 Die „Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen“, 2005 von der UNESCO-Generalkonferenz verabschiedet und 2007 in Kraft getreten, schafft eine völkerrechtlich verbindliche Grundlage für das Recht aller Staaten auf eigenständige Kulturpolitik. Die USA und Israel haben die Konvention nicht unterschrieben, da sie befürchten, sie führe zu willkürlichem Protektionismus.

3 Stand: März 2016.

4 Seit 1972 verleiht die UNESCO den Titel Welterbe an Stätten, die wegen ihrer Einzigartigkeit, Authentizität oder Integrität und Unversehrtheit von herausragender Bedeutung für die Menschheit sind und von den Staaten, in denen sie liegen, für den Titel vorgeschlagen wurden.

Xánjuu– Auf Reisen

Reise zum Rand der Welt

Dunkelgrüne, zerfurchte Flächen mit schwarzen und grauen Einschnitten erstrecken sich auf blauem Grund. Ich sitze vor meinem Laptop und sehe mir auf googlemaps die Geländekarte von Haida Gwaii an. Das digitale Kartensystem zeigt mir unzählige Inseln, zerklüftete Ufer, graugrüne Bergketten und vor allem viel Wasser. Die Entfernung zum Festland ist beträchtlich.

„Da willst du hin?“, fragt Chiara, meine zehnjährige Tochter. Sie schaut mir interessiert über die Schulter, wie sie es häufig tut, wenn ich am Computer arbeite.

„Ja, da will ich hin.“

„Und wie kommst du dahin?“

Das ist eine Frage, die ich mir selbst gerade stelle.

Haida Gwaii ist einer der abgeschiedensten, einsamsten Orte der Welt und eines der letzten naturbelassenen Paradiese der Erde. Die ehemaligen Queen Charlotte Inseln, die seit 2010 den Namen Haida Gwaii6 tragen, gehören zu Kanada und liegen im Pazifischen Ozean, etwa hundertdreißig Kilometer vor der kanadischen Westküste und 720 Kilometer Luftlinie nördlich von Vancouver.

Wenn ich Freunden von meinem Reiseziel erzähle, treffen mich fragende Blicke. Niemand hat je von Haida Gwaii gehört. Kanada können sie auf der Karte im Kopf einordnen, ebenso Alaska und spätestens seit den Olympischen Winterspielen 2010 auch Vancouver. Sogar Totempfähle kennen sie möglicherweise aus Hollywood-Western oder dem GEO-Magazin. Aber von den Haida haben sie noch nie gehört. Auch nicht von potlatch oder trickster. Und bevor jemand fragt: Nein, potlatch ist kein Gemüse.

Die Inseln sind vom Festland durch die Hecate Strait getrennt, einem relativ flachen Gewässer, das durchschnittlich einhundert Kilometer zwischen den Küsten misst. Südlich der Inseln, etwa zweihundert Kilometer entfernt, befindet sich Vancouver Island. Dazwischen liegt der Queen Charlotte Sound, eine Meerenge des Pazifischen Ozeans und Teil der Inside Passage, einem Seeweg vor der Küste Alaskas und British Columbias, der mit gewaltigen Gletschern, einsamen Buchten und einem Labyrinth aus über tausend Inseln zu den schönsten Fjordküsten der Welt zählt. Die Passage bietet Lebensraum für eine faszinierende Tierwelt und wird seit Jahrzehnten von Fähren und Kreuzfahrtschiffen zwischen Vancouver und Seward in Alaska stark frequentiert. Keine einhundert Kilometer nördlich von Haida Gwaii stößt man auf das Prince of Wales Island, die größte Insel Alaskas. Davor liegt der Dixon Entrance, eine Meerenge, die seit 1903 Gegenstand eines Gebietsdisputes zwischen Kanada und den USA darstellt.

Die über einhundertfünfzig Inseln Haida Gwaiis mit einer Gesamtfläche von 10.180 km² (das entspricht etwa der Hälfte des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern) besitzen eine einzigartige Flora und Fauna und bilden eines der vielfältigsten Biotope Kanadas. Hier wächst der nördlichste Regenwald der Erde, hier leben die größten Schwarzbären weltweit, es ist Refugium unzähliger Seevögel und geschützter Lebensraum vieler seltener Tier- und Pflanzenarten.

Die Island of the People, wie Haida Gwaii in der Sprache der Ureinwohner heißt, ist auch die Heimat der Haida-Indianer, die seit 12.500 Jahren die Inseln bewohnen. Seit Jahrtausenden trotzen sie den Stürmen und Launen des Ozeans. Land und Meer miteinander verwoben, haben sie eine einmalige Kultur geschaffen, die den Reichtümern der See und der Wälder entspringt. Lachs und Meeresfrüchte waren ihre Hauptnahrungsmittel und gigantische Rotzedern lieferten das Rohmaterial für ozeantaugliche Kanus, gewaltige Langhäuser und großartige Totempfähle.

Etwa 30.000 Haida lebten einst in einhundert Dörfern, sprachen verschiedene Dialekte und hatten als herausragende Seefahrer und kluge Händler rege Handelsverbindungen mit Stämmen auf dem Festland aufgebaut. Die ersten Kontakte mit den Europäern erfolgten um 1774, doch als russische und spanische Expeditionen die Reichtümer der nordpazifischen Küste und vor allem den feinen Seeotterpelz entdeckten, änderte sich das Leben der Haida drastisch.

Das Dorf SGang Gwaay Ilnagaay, auch Ninstints genannt7, auf der kleinen Insel SGang Gwaay (Anthony Island) im Süden des Archipels gelegen, erzählt vom traditionellen Leben der Haida, und die geschnitzten Totempfähle SGang Gwaays gelten weltweit als herausragende Kulturzeugnisse. Obwohl viele Gebäude den Elementen und der Zeit zum Opfer gefallen sind, zeugen die Überreste von zehn großen Langhäusern und 32 geschnitzten totem poles von der Macht und Stärke eines außergewöhnlichen Volkes, von einer einstmals pulsierenden Gesellschaft und blühenden Kunst und bieten einen visuellen Schlüssel zu mündlichen Überlieferungen und Traditionen früherer Jahrhunderte. 1981 erklärte die UNESCO SGang Gwaay zum Weltkulturerbe.

Die Zivilisation der Haida ist jedoch nicht verblichen, vergangen oder versunken im Meer, wie die farbenprächtigen Chilkat Decken, monumentalen Totempfähle oder traditionellen Kanus der Haida früherer Jahrhunderte. Im Gegenteil: die Haida haben sich in Kanada eine besondere Position erkämpft und führen heute ein weltoffenes Leben, an dem sie gern Besucher teilhaben lassen. Stolz erzählen sie von vergangenen Zeiten und präsentieren antike Schätze und moderne Kunst gleichermaßen, darunter auch die weltweit größte Sammlung von totem poles außerhalb eines Museums.

Haida Gwaii ist der abgelegenste Inselarchipel Nordamerikas und tatsächlich eine Inselgruppe am Rand der Welt. Auf einer imaginären Tauchfahrt von der Westküste Moresby Islands in Richtung Ozean würde man fünf Kilometer stetig und langsam auf der Lippe des Nordamerikanischen Kontinentalschelfs absinken, bevor man abrupt zweieinhalb Kilometer tief zum Ozeanboden fällt. Dieses sehr tiefe Unterwasserkliff ist der Queen Charlotte Graben, einer der größten Brüche in der Erdkruste. Hier stößt die Nordamerikanische Kontinentalplatte auf die Pazifische Platte und die Bewegungen hinterlassen ihre Spuren.

Nicht von ungefähr ist dies die erdbebenreichste Gegend Kanadas und einer der seismisch aktivsten Orte der Welt. Mit einer Geschwindigkeit von fünfzig bis sechzig Millimeter pro Jahr bewegt sich die Pazifische Platte nördlich des Queen Charlotte Sounds gen Norden. Diese tektonischen Plattenbewegungen erzeugen einen enormen Druck, der Berge hebt, Gebirgsschichten faltet und Erdbeben verursacht. Nirgendwo sonst im zweitgrößten Land der Welt kommen so häufig Erdbeben vor wie hier. Über fünfzehn Mal bebte Haida Gwaii mit einer Magnitude von über 5,0. Im Jahr 1949 erschütterte das zweitstärkste jemals in Kanada verzeichnete Beben die Erde mit einer 8,1 auf der Richterskala, und Ende Oktober 2012 spürten die Menschen ein Erdbeben mit einer Stärke von 7,7.

Die kilometertiefe Absenkung des Ozeanbodens am Kontinentalschelf liefert auch einen Auftrieb von Strömungen, die eine weltweit einmalige, reiche Meeresflora und -fauna erwecken. Ebenso mannigfaltig sind die Landschaften über Wasser, zu erleben in drei außergewöhnlichen Naturparks – dem Gwaii Haanas National Park, dem Naikoon Provincial Park und dem Pure Lake Provincial Park. Alpine Berge wechseln sich ab mit subalpinen Plateaus, dunklen Wäldern, undurchdringlichem Sumpfland und endlosen Sandstränden. Besucher und Einheimische schwören auf die besten Fischgründe und einsamsten Kanustrecken entlang der Westküste.

Nicht nur geographisch ist Haida Gwaii eine Insel am Rand der Welt. Hunderte Kilometer entfernt von lärmenden Verkehrsstaus, nervös flirrenden Neonreklamen und überfüllten McDonald’s gibt es hier weder Autobahnen noch Großstadttrubel. In den beschaulichen Orten der Insel wurden einige Stopp-Schilder gezählt und sogar eine Ampel gesichtet, ansonsten jedoch kann jeder hier sein eigenes Tempo wählen und seine persönliche Beziehung zur Natur entdecken. Diese aufregende, einzigartige Welt voller Wunder wollte ich erleben. Zuvor allerdings würde ich einige Tage in Vancouver verbringen, um in Bibliotheken, Archiven, Museen und Interviews so viel wie möglich über die Inseln und ihre Bewohner in Erfahrung zu bringen.

Kastanien und Küsse zum Abschied

Vor acht Wochen saß ich erstmals vor der Karte Haida Gwaiis und überlegte, wie ich zu diesem Rand der Welt kommen sollte. Ich suchte Fährverbindungen und Autoverleiher, buchte Flüge und Züge, schrieb E-Mails, führte Telefonate, verabredete mich zu Interviewterminen, erarbeitete Fragebögen und Interviews für mein Forschungsprojekt und traf Vorbereitungen für meine Abwesenheit zu Hause.

Es war nicht das erste Mal, dass ich längere Zeit auf Forschungsreise gehen würde, doch mit drei kleinen Kindern musste der Tagesablauf zu Hause gut organisiert werden. Auf dieser Reise würde ich erst nach Haida Gwaii und danach weiter nach Alberta fliegen, um die zweite indigene Weltkulturerbestätte Kanadas, Head-Smashed-In Buffalo Jump südlich von Calgary, zu besuchen und über einen Monat unterwegs sein. Im Grunde keine lange Zeit, aber seit über einem Jahr arbeitete ich an der Queen’s University in Kingston und flog regelmäßig ein bis zwei Wochen im Monat nach Kanada und meine häufige Abwesenheit war anstrengend für alle Familienmitglieder.

Tahoe war mit seinen dreieinhalb Jahren zu klein, um den Zeitumfang der Reise zu verstehen, und als meine Eltern zu Besuch kamen, um mich zu verabschieden, erklärte er ihnen, wo ich hinfahre. „Mama fährt so weit weg – von hier bis hier“, wobei er von der Küche bis ins Wohnzimmer lief, um die Riesenhaftigkeit der Distanz deutlich zu machen. Ravn war acht und ahnte, was auf ihn zukam. Abends kuschelten wir lange miteinander und fühlten beide, dass eine für ihn unendlich lange Trennung bevorstehen würde. Chiara versuchte, pragmatisch mit der Situation umzugehen und versprach, sich um die Männer im Haushalt zu kümmern, doch wie ihre Brüder war auch sie traurig, dass ich wegfuhr und sie zurückbleiben musste.

Der Alltag der Kinder sollte während meiner Abwesenheit möglichst in normalen Bahnen weiterlaufen. Morgens würde meine Mutter, die im Nachbarort wohnte, die drei wecken und für Schule und Kindergarten fertig machen, denn Mathias musste schon früh los. Am Nachmittag würden meine Mutter oder Schwiegermutter Tahoe vom Kindergarten abholen und Ravn nach dem Hort betreuen, bis Mathias heim kam.

Schöner als das Reisen allein ist es, wenn man Arbeit und Familie verbinden kann. Im letzten Sommer waren wir als Familie nach Kanada geflogen, wo ich ein Forschungsprojekt verfolgte und gleichzeitig den Kindern das Land zeigen konnte. Wir hatten Freunde besucht, waren umhergefahren und unsere gemeinsamen Abenteuer hatten uns zusammengeschweißt.

Nun wollte ich allein auf Reisen gehen, was irgendwie nicht fair war, fanden jedenfalls die Kinder, und etwas musste doch auch für sie dabei herausspringen.

„Mama, bringst du uns was mit?“, fragt Ravn mit einem Lächeln.

„Was hättest du denn gern?“

„Egal. Etwas Tolles.“

„Die leckeren Pfefferminzbonbons wären super“, ruft Chiara, „die wir auf unserer Reise immer im Auto hatten.“

Der Abschied fällt schwer. Ich hatte gehofft, es wäre mittlerweile eine Art Abschiedsroutine entstanden, aber dem war nicht so. Ich habe einen dicken Kloss im Hals und mein Herz fühlt sich schwer an. Wir stehen im engen Flur. Tahoe umarmt mich und klammert sich an mein Bein. „Ich will auch mit“, schluchzt er.

„Du hast recht.“ Ich umarme und drücke ihn ganz fest. „Ich finde, wir müssen mal wieder alle gemeinsam wegfliegen.“

Ravn und Chiara stehen neben mir und unterdrücken ihre Tränen, so gut sie können. Sie wollen mir den Abschied nicht noch schwerer machen, und ich verspreche, schnell wieder zu kommen.

„Ihr werdet sehen, die Zeit vergeht wie im Fluge“, versuche ich sie zu trösten, nehme den großen Wandkalender im Flur und male hinter jeden schulfreien Tag einen Smiley – also auf jeden Samstag, Sonntag, Feier- und Ferientag.

„Wisst ihr, was wir machen, wenn ich wieder da bin? Was kann man alles im Herbst machen? Worauf habt ihr Lust?“, frage ich. „Wir könnten Drachen steigen lassen, Kastanienmännchen basteln, durch das Laub rascheln, Blätter pressen und Pilze sammeln.“ Ich male Pilze, Blätter, Kastanienmännchen, Drachen und lustige Strichmännchen auf die Tage, an denen ich wieder da bin.

Ravn weint. Er wollte tapfer sein, aber nun quellen die Tränen aus ihm heraus.

„Warte“, ruft er und verschwindet. Kurz darauf kommt er zurück und drückt mir ohne ein Wort etwas Hartes in die Hand. Eine Kastanie, die er am Vortag auf dem Schulweg gesammelt hatte. Ich hatte mich gefragt, warum er mal wieder ewig brauchte, um nach Hause zu kommen, war ungeduldig gewesen und hatte mit ihm geschimpft, weil er getrödelt hatte. Dabei sieht er die Natur mit aufmerksamen Augen, beobachtet Schnecken und Eidechsen, sammelt Kastanien und Eicheln und entdeckt Pilze und Blumen, was ich so sehr an ihm liebe. Auf der glatten, glänzenden Haut der Kastanie hat er mit weißem Stift ein lachendes Gesicht gemalt. Es ist wunderschön und fröhlich – genau wie Ravn, wenn er lacht. Jetzt muss ich weinen. Ich nehme ihn in die Arme und drücke ihn lange und fest. Sagen können wir beide nichts.

Chiara umarmt mich kurz. Dann verschwindet sie, setzt sich ans Klavier und beginnt zu spielen. Sie möchte tapfer sein und ihren Kummer nicht zeigen, vor allem, weil sie sieht, dass Ravn mir ganz nah sein möchte und mich festhält, während Tahoe sich noch immer an mein Bein klammert und weint. Sie ist stets so verständnisvoll und einsichtig, und ich hoffe, dass ich immer weiß, was sie fühlt und wie es ihr geht, selbst wenn sie nicht darüber spricht. Sie wollte mir auch zeigen, dass sie trotz ihrer Trauer fleißig weiter üben würde. Ich folge ihr und küsse sie. „Gute Reise, Mama“, flüstert sie, dann lässt sie mich los und spielt Bach.

Tahoe weint immer heftiger und Mathias kann ihn nicht trösten. Ich küsse Mathias. Wir umarmen uns kurz und fest. Dann greife ich meinen schweren Koffer und mache mich auf den Weg zum Bahnhof, der nur acht Fußminuten von unserem Haus entfernt liegt. Auf dem Weg treffe ich einen Freund.

„Wo fährst du denn hin?“, ruft Lars mir zu.

„Nach Kanada“, antworte ich gedankenversunken.

„Mit dem Zug?“, fragt er schmunzelnd.

„Meine Reise beginnt an meiner Haustür.“

Von meiner kleinen Stadt mit ihren 11.500 Einwohnern reise ich zum Rand der Welt. Bis zu meinem Ziel Queen Charlotte sind es 7.688 Kilometer Luftlinie. Ich nehme den Zug nach Rostock, fahre von dort nach Berlin-Gesundbrunnen, steige in die S-Bahn nach Pankow, übernachte dort bei meiner Cousine, fahren am Morgen mit der S-Bahn nach Tegel, setze mich in das Flugzeug nach Düsseldorf, fliege von dort nach Vancouver und einige Tage später nach Masset auf Haida Gwaii, um von dort schließlich mit dem Auto nach Queen Charlotte zu fahren. Wenn ich Glück habe, komme ich sogar mit dem Boot bis nach SGang Gwaay. Das ist mein geplanter Reiseweg.

Schrecksekunden am Flughafen

Seitdem ich regelmäßig zwischen Berlin und Montreal hin und her pendle, habe ich aufgehört, meine Flüge zu zählen. So wurden auch meine Besuche bei meiner Cousine und die morgendlichen Fahrten nach Tegel beinahe zur Routine, hin und wieder jedoch durch überraschende Begebenheiten unterbrochen.

Einmal fuhr ich mit U-Bahn und Bus zum Flughafen. Es war kalt und regnerisch und die Menschen standen müde, mürrisch und eng gedrängt in der Bahn. Plötzlich und unerwartet begrüßte uns der U-Bahn-Fahrer: „Guten Morgen, liebe Reisenden. Ich hoffe, sie haben gut geschlafen. Das Wetter wird heute sonnig und freundlich, auch wenn es im Augenblick noch nicht so aussieht. Die Chance auf Regen liegt bei weniger als einem Prozent. Es macht also nichts, wenn sie keinen Schirm dabei haben. Ein Grund mehr, mit einem fröhlichen Lächeln den Tag zu beginnen. Sie dürfen ruhig den Fahrgast neben sich freundlich anblicken und ihm einen guten Morgen wünschen.“ Ein Ruck ging durch die Menge. Einige grinsten, andere schauten verwundert und überrascht, als wären sie gerade aus dem Schlaf geschreckt. Dann lächelten sie vorsichtig. Schließlich lachten und sprachen viele sogar miteinander. Manchmal bedarf es nur weniger Worte, um ein Lächeln auf morgendlich verschlafene und griesgrämige Gesichter zu zaubern.

Heute kann ich die S-Bahn nicht nehmen. Die Mitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe streiken. Der Taxifahrer ist noch müde und seine Geduld mit langsamen Fahrern begrenzt, was er murrend zum Ausdruck bringt. Tegel begrüßt mich mit morgendlicher Kühle. Obwohl es noch mehr als zwei Stunden bis zum Abflug sind, ist die Schlange am Schalter schon lang. Meine Koffer werden bis Vancouver durchgecheckt, danach habe ich noch Zeit und schlendere über den Flughafen.

Bevor ich durch die Sicherheitskontrolle gehe, entsorge ich meine Wasserflasche im nächsten Mülleimer. Winzige Lippenstifte und Cremedöschen, die in extra Plastikbeutelchen gesteckt werden müssen, habe ich gar nicht erst dabei. Ich fülle vier Körbe mit Rucksack, Jacke, Gürtel, Handtasche und Laptop, gehe durch die Scanner und bin froh, dass nichts piept und meine Hose nicht rutscht. Im Halbschlaf sammle ich meine Habseligkeiten wieder ein, nehme mir eine Zeitung und setze mich in eine Ecke in der Wartehalle. Irgendwann beginnt der Einstieg. Ich falte die Zeitung, schnappe meinen Rucksack und will mich in die Schlange zum Einsteigen einreihen.

Doch mein Rucksack ist ungewöhnlich leicht.

Zu leicht.

Irgendetwas fehlt doch?

Wie vom Blitz getroffen kommt mir die Erkenntnis.

Mein Laptop fehlt. Weg! Gestohlen!

Nein, halt. Meinen Rucksack hatte ich nie aus den Augen gelassen.

Meine Gedanken arbeiten in Zeitlupe. Bei der Sicherheitskontrolle hatte ich ihn in eine Kiste gelegt. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich muss vergessen haben, ihn wieder einzupacken. Er muss also noch dort sein. Ich schieße in die entgegengesetzte Richtung, vorbei an den in einer Traube gedrängt stehenden Passagieren, die sich gleich einer zähflüssigen Amöbe gen Ausgang schieben.

„Was ist das denn für ein Laptop?“ Der Sicherheitsangestellte schaut mich ernst an. Wie heißt die Marke noch gleich? Es ist einfach zu früh, um einen klaren Gedanken zu fassen.

„Ein schwarzer“, antwortete ich. „Ein Toshiba“, füge ich nach kurzem Grübeln hinzu.

„Wir haben schon darum gewürfelt, wer den heute Abend mit nach Hause nehmen darf.“ Der Mitarbeiter lächelt. Auch er scheint froh, dass ich noch rechtzeitig den Verlust bemerkt habe und er das Gerät nicht im Fundbüro abliefern muss. Die Reise fängt ja gut an. Hoffentlich geht das nicht so weiter, denke ich. Aber es ist ja noch einmal gut gegangen, würde mein Vater sagen, und ich beschließe, an mein Glück zu glauben und besser auf meine Sachen aufzupassen.

Das Flugzeug startet und wir fliegen in den Sonnenaufgang. Berlin liegt im feuchten Nebel unter mir. Ich starre in die Wolken, in deren watteweicher Leichtigkeit sich meine Gedanken verlieren. Der Flug von Berlin nach Düsseldorf ist unspektakulär, der Kaffee geschmacklos, das Wetter mies. In Düsseldorf habe ich nicht viel Aufenthalt, aber genug, um durch eine Buchhandlung zu stöbern. Ich könnte noch ein gutes Buch für die Reise gebrauchen. Erst auf den zweiten Blick finde ich ein gelbes Buch, Alan Bradleys A Red Hering Without Mustard, und freue mich. Die ersten zwei Bände der Flavia de Luce-Romane habe ich schon verschlungen. Die altkluge, elfjährige Flavia, eine begnadete Giftmischerin und naseweise Detektivin, sprüht vor Energie und Charme. Die exzentrischen Figuren sind unterhaltsam, die Morde überraschend, die Sprache elegant, der Schauplatz des Geschehens bezaubernd nostalgisch und very British. Genau das Richtige für die kommenden zehn Stunden Flug.

Im Flieger mache ich es mir auf dem engen Platz so gemütlich wie möglich, kuschle mich in eine Decke und bestelle mir einen Kaffee. In meiner Tasche fühle ich Ravns Kastanie, schaue in ihr fröhliches Gesicht und muss lachen und weinen.

Der Spirit Haida Gwaiis

Um 9.45 Uhr war ich in Düsseldorf losgeflogen, um 10.40 Uhr lokaler Zeit lande ich in Vancouver, mit neun Stunden Zeitverschiebung und minimaler Verspätung. Es ist fast wie ein Zeitsprung.

Noch ein wenig träge vom langen Sitzen schiebe ich mich mit der Masse durch die Einreisekontrolle und zur Gepäckausgabe auf einem der schönsten Flughäfen Nordamerikas. Sonnenlicht durchflutet die Hallen, ein Wasserfall sprudelt an der Wand. Vancouver International Airport, der zweitgrößte Flughafen Kanadas, gilt als „The Best Airport in North America“ und als einer der zehn besten Flughäfen weltweit. Die Elemente Wasser, Land und Himmel vereinen sich auch in der Architektur der Gebäude, und beeindruckende Skulpturen namhafter indianischer Künstler der Nordwestküste präsentieren sich dem aufmerksamen Betrachter, darunter Willkommensfiguren von Joe David (Nuu-cha-nulth), Holzschnitzarbeiten von Susan A. Point (Musqueam), Richard Hunt (Kwa-Giulth), Dempsey Bob (Tlingit/Tahltan) und Robert Davidson (Haida).

Die monumentale Bronzeskulptur „The Spirit of Haida Gwaii, The Jade Canoe“ des Haida-Künstlers Bill Reid, dessen schwarzes Gegenstück vor der kanadischen Botschaft in Washington D.C. steht, präsentiert die indigenen Völker British Columbias. Das sechs Meter lange und fünftausend Kilogramm schwere, grüne Kanu verkörpert das Erbe der Haida-Indianer. Die dicht aneinander gedrängten Passagiere sind Figuren der Haida-Mythologie: Raven, der das Steuerruder hält, Mouse Woman, Grizzly Bear, Bear Mother, ihre beiden Kinder Good Bear und Bad Bear, Biber, Dogfish Woman (Dornhai), Adler, Frosch, Wolf, ein menschlicher Ruderer und ein Haida-Schamane oder Kilstlaai. Nicht immer geht es harmonisch unter ihnen zu, nicht alle sind einander wohlgesonnen. Doch sie sind aufeinander angewiesen und voneinander abhängig, genau wie die Vorfahren der Haida auf ihre natürliche Umwelt angewiesen waren, um zu überleben.

In der Menge der Wartenden in der Ankunftshalle entdecke ich Jim. Es ist schön und beruhigend, ein bekanntes Gesicht in der Fremde zu sehen. Mit Jim ist es wie mit allen meinen Freunden in Nordamerika: Wir hören eine Weile nichts voneinander, dann schreibe ich eine E-Mail und kündige meinen Besuch an und die Freunde bieten mir ihre Hilfe an, als wäre ich nie weggewesen und geben mir das angenehme Gefühl des Dazugehörens in einem Land, in dem ich mich schon lange nicht mehr als Fremde fühle. Auch die Selbstverständlichkeit, mit der mich völlig fremde Menschen in ihrem Heim aufnehmen, manchmal für Tage und Wochen, ist immer wieder beeindruckend, und ihre Gastfreundschaft, Offenheit und Hilfsbereitschaft außergewöhnlich. Gern möchte ich mich revanchieren, aber nur wenige Nordamerikaner kommen nach Deutschland, das auf der Urlaubsliste der Kanadier weit hinter Australien, Neuseeland, Frankreich und Italien steht - da können Oktoberfest, Schwarzwald, Berlinale oder Ostsee noch so locken.

Vancouver Skyline

Jim ist ein guter Freund von Mathias, der ihn vor einigen Jahren bei der Coastal Jazz & Blues Society kennenlernte, für die Mathias damals arbeitete. Jim half als volunteer bei der Organisation des alljährlichen Vancouver International Jazz Festivals und nahm Mathias zwei Wochen bei sich auf. Sie blieben in Kontakt, und als ich 2008 mit Tahoe, der damals zehn Monate alt war, auf Forschungsreise in Westkanada war, durfte ich ebenfalls bei ihm wohnen.

„Es ist gut, dich wieder zu sehen“, begrüßt mich Jim mit seiner tiefen Bassstimme, umarmt mich herzlich und ich versinke in seinen kräftigen Armen. Seine Herzlichkeit ist ebenso groß wie er selbst. Jim ist Ende Sechzig, kräftig gebaut und niemals ohne seinen Golden Retriever Jazz unterwegs. Dieses Mal begrüßen mich zwei Hunde im Auto.

„Joss ist mein Pflegehund, sein Frauchen ist im Ausland.“ Jim krault den jungen Rüden liebevoll hinterm Ohr. Das Auto ist voller Hundehaare und angeknabberter Tennisbälle. „Er ist erst ein Jahr alt und ein prima Spielkamerad für Jazz. Der langweilt sich dann nicht so sehr, wenn ich unterwegs bin, denn zum Unterricht an der Uni kann ich ihn nicht mitnehmen.“ Der schwarz-weiße Retriever Joss gehört Anne, einer Freundin von Jim, die für ein Jahr als Krankenschwester nach Sierra Leone gegangen ist, um auf der Africa Mercy, einem Schiff der humanitären Organisation Mercy Ships, die ihre schwimmenden Hospitäler in die ganze Welt schickt, zu arbeiten.

Als wir aus der Flughafenhalle kommen, schlägt uns eine Welle warmer, feuchter Luft entgegen. Typisches Vancouver-Wetter. Die Stadt am Pazifik ist eine der wärmsten Städte Kanadas. Aufgrund der Kuroshio-Strömung, auch „Schwarze Strömung“ oder „Japanstrom“ genannt, einer Oberflächen-Meeresströmung im Pazifik, hat sie ein ungewöhnlich mildes Klima, mit wenigen Tagen unter null Grad. Mit durchschnittlich 166 Regentagen im Jahr ist sie aber auch eine der feuchtesten Städte des Landes. Zwischen November und März regnet es beinahe jeden zweiten Tag, gern auch mal zwanzig Tage hintereinander, wenn der Pineapple Express, eine subtropische Windströmung, warme, feuchte Luft von Hawaii bringt. Die Tage, an denen Schnee fällt, lassen sich dagegen an einer Hand abzählen.

Wir fahren vom Flughafen in die Stadt. Vancouver ist Traumziel vieler Touristen und beliebter Wohnort, denn es hat alles, was man sich von einer Großstadt wünscht – und noch mehr.

Segelboote am Ufer des False Creek, Vancouver

Neben Einkaufszentren, gepflegten Wohngegenden, zwei Universitäten, Museen, modernen Sportanlagen und grünen Parks tummeln sich die Menschen an weißen Stränden, auf dem Meer oder in den Coast Mountains, die sich unweit entlang der Küste erstrecken. Mehrmals wurde die „Perle am Pazifik“ zu einer der schönsten Städte der Welt gekürt. Sie ist die Großstadt mit der höchsten Lebensqualität, schrieb das britische Wirtschaftsmagazin The Economist, und die Freizeitmöglichkeiten sind vielfältig. In Vancouver kann man morgens Skifahren, nachmittags Segeln, zwischendurch eine Runde Golf spielen und abends das Nachtleben in einer der vielen Bars und Restaurants genießen, zitieren gern einige Zeitungen die Vancouverites. Die meisten Einheimischen halten sich dennoch an saisonale Freizeitaktivitäten, wenngleich die Mehrzahl in der Tat außergewöhnlich sportbegeistert ist.

Mit Kind und Kegel in Kitsilano

Von der kleinen Flughafen-Insel fahren wir auf der Granville Street nach Norden, vorbei an bunten Reklamen, grauen Wohn- und Büroblocks und grünen Parks. Die Straße ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Tangenten der Stadt und führt über Granville Island, Vancouvers beliebte Einkaufs- und Kulturinsel, nach Downtown, in das Bankenund Vergnügungsviertel am Wasser, zur Waterfront und nach Gastown.

Jim fährt mich zu Kim und Will. Mit Kim, Marketingassistentin, Ende dreißig, hatte Mathias bei der Coastal Jazz & Blues Society ein Büro geteilt. Will ist von Haus aus Musiklehrer. Seit vielen Jahren schreibt er Kinderlieder, die er mit seiner Backyard Band in Schulen und auf Stadtteilfesten aufführt. Nach inzwischen fünf CDs und über hundert Shows im Jahr ist er mit seinen Kinderliedern so erfolgreich, dass er seinen Lehrer-Job an den Nagel hing und als Musiker durch das Land tourt und mit Will’s Jams bei Kids’ CBC regelmäßig im Fernsehen auftritt. Mittlerweile ist er einer der erfolgreichsten Liedermacher Kanadas.

Mit Kim und Ella im Stadtteil Kitsilano, Vancouver

Jim hält vor einem grünen Einfamilienhaus im Stadtteil Kitsilano, kurz Kits. Auf Vancouver’s West Side am Südufer der English Bay gelegen, ist Kitsilano heute mit fast 41.000 Einwohnern eine der angesagtesten Wohngegenden der Stadt. Bunte Läden, unzählige Restaurants und gut sortierte Biomärkte in der West 4th Avenue und am West Broadway, den beiden kommerziellen Zentren, sind gut zu Fuß erreichbar. Weiße Strände wie Kitsilano Beach, Parks und das Museum of Vancouver machen die Gegend für Familien interessant, und immer mehr junge Leute mit überdurchschnittlich gutem Einkommen ziehen hierher.

Wir klettern über die Hintertreppe in den ersten Stock, wo Kim uns begrüßt. „Hi, it’s good to see you!” Immer wenn ich diesen Satz höre, habe ich das Gefühl, ich wäre nur kurz weggewesen, um Brötchen vom Bäcker zu holen. Die Herzlichkeit des Wiedersehens gibt mir das Gefühl, wirklich willkommen zu sein. Ich umarme Kim.

„Das ist Ella.“ Kims Tochter krabbelt auf dem Boden und versucht, sich am Sofa hochzuziehen, um einen besseren Blick auf mich zu erhaschen. Ella ist siebzehn Monate alt, winzig klein und beobachtet mich aus wachen Augen. „Ella hat Hunger. Wollen wir essen gehen?“

„Gern“ lächle ich und unterdrücke dabei ein leichtes Gähnen. Die lange Reise und die neun Stunden Zeitverschiebung machen sich langsam bemerkbar. Wir gehen zu einem indonesischen Restaurant am Broadway, erzählen und genießen den herb-scharfen Chai und das kräftig gewürzte Essen. Langsam fallen Ella die Augen zu, und auch ich kann meine nur noch mit Mühe offen halten. Irgendwann trotten wir nach Hause, Jim verabschiedet sich, und ich falle im Gästezimmer ins Bett.

Als Will am Nachmittag nach Hause kommt, bin ich einigermaßen erholt und bereit für einen Rundgang durchs Haus, das Kim und Will mit Wills Eltern gemeinsam bewohnen. Die zogen schon vor Jahrzehnten hierher. Damals, in den 1960er Jahren, suchten junge Leute, Hippies und Aussteiger aus ganz Kanada und den USA in billigen und heruntergekommenen Häusern der Gegend günstige Unterkunft, lebten in Kommunen und strebten nach neuen Idealen und Lebensstilen. 1969 eröffnete Greenpeace das erste Büro hier. Bald aber wurden die Hippies von Juppies und jungen Familien verdrängt, denn die Nähe zu Vancouvers Downtown, Parks, Stränden und Granville Island machten den Stadtteil zu einer bevorzugten Wohngegend, in der die Grundstückspreise kontinuierlich nach oben kletterten. Nachdem Ella zur Welt kam, zogen Wills Eltern in das geräumige Erdgeschoss und überließen der kleinen Familie die obere Wohnung.

Das Wohnzimmer mit offener Küche ist gemütlich und mit flauschigem Spannteppich ausgelegt. Es ist angenehm, barfuß zu gehen oder Ella auf allen Vieren hinterher zu krabbeln. Schlaf- und Kinderzimmer sind unter dem Dach, das Arbeitszimmer hat Will für mich zum Gästezimmer umfunktioniert. Hinter dem Haus lädt eine Terrasse zum Grillen und Plaudern an lauen Sommerabenden ein, von denen es in Vancouver reichlich gibt. Im Garten steht eine Sandkiste, dahinter die Garage. Eine schöne Gegend zum Aufwachsen.

Fundgrube für Schatzsucher und Bücherfresser

Morgens um fünf Uhr wache ich auf. Ich habe schlecht geschlafen, fühle mich erschöpft und wenig ausgeruht. In Deutschland ist es zwei Uhr nachmittags. Ich bin noch immer an die mitteleuropäische Zeit gewöhnt, wälze mich matt auf die andere Seite und versuche, wieder einzuschlafen. Gegen sieben stehe ich auf und esse mit Will und Ella Frühstück. Danach wollen die beiden in die Stadt, Erledigungen machen und zur Bibliothek. Mit Jim habe ich mich gegen zehn Uhr verabredet. Das gibt mir einige Stunden Zeit, am großen Küchentisch zu arbeiten und zu organisieren. Ich muss noch ein Auto auf Haida Gwaii leihen, einen Reiseanbieter finden, mit dem ich nach SGang Gwaay fahren oder eine der anderen abgeschiedenen Inseln erkunden kann und Interviewtermine in Vancouver und auf Haida Gwaii bestätigen.

Pünktlich um zehn klopft Jim an die Verandatür. Gemeinsam fahren wir zur Simon Fraser University außerhalb der Stadt nach Burnaby. Vancouver gliedert sich in dreiundzwanzig Stadtbezirke, neighbourhoods genannt. Greater Vancouver umfasst die Metropolregion rund um die Stadt und besteht aus einundzwanzig eigenständigen Gemeinden wie Burnaby, Richmond oder Coquitlam. Für den Besucher ist das Ende der einen und der Anfang einer anderen Stadt jedoch kaum erkennbar.

Mit über 35.000 Studenten (davon siebzehn Prozent aus dem Ausland, vor allem aus China, Hong Kong und Südkorea), acht Fakultäten, eintausend Lehrkräften und 3.500 weiteren Mitarbeitern ist die Simon Fraser University eine der größten Universitäten Kanadas. Im Hochschulranking rangierte sie in den vergangenen Jahren regelmäßig auf Platz Eins der Volluniversitäten des Landes. Idyllisch auf dem Burnaby Mountain und 365 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, wurde sie 1965 gegründet und nach dem Pelzhändler und Entdecker Simon Fraser benannt, der große Teile der heutigen Provinz British Columbia kartografierte. Mittlerweile hat die Universität außer in Burnaby noch zwei weitere Campusanlagen in Surrey und Vancouver Stadt.

Der Architekt Arthur Erikson8, der angesichts seiner Vorliebe für den Baustoff Beton von der Presse liebevoll als concrete poet (Beton Poet) bezeichnet wurde, gewann 1963 mit seinem Partner Geoffrey Massey die Ausschreibung für das Design. Heute wirkt das einstige Vorzeigeprojekt kanadischer Architektur grau, emotionslos und beinahe bedrohlich. Sobald die Sonnenstrahlen hinter den braunen Gipfeln verschwinden und der Herbst mit seinen grauen Tagen kommt, fällt der ein oder andere Student in tiefe Depressionen angesichts des schweren, modernistischen Betonklotzes oder vielleicht im Hinblick auf bevorstehende Examen.

Ich mag die Uni und den Blick auf die Berge sofort, trotz des grauen Betons. Studenten laufen in Gespräche vertieft über den Campus, in den Fluren herrscht Betriebsamkeit, in der Mensa angeregte Konversation. Eine Universität ist wie eine kleine Stadt, in der junge Menschen eine Atmosphäre voller Kreativität und Phantasie, Organisation und Offenheit versprühen. Auf viele wirkt dieser geschützte Raum weltfremd. Er bildet aber auch eine sichere Umgebung für konzentrierte Analysen und Auseinandersetzungen mit komplizierten Phänomenen.

Besonders wohl fühle ich mich in Bibliotheken. Die Stille, die Konzentration der Leser, der Geruch der Bücher faszinieren mich immer wieder aufs Neue. Bücher sind wie Freunde, die sich einem anvertrauen, wenn man sich ihnen widmet, die mich unterhalten, mich herausfordern oder mir in Stunden der Bedrängnis beistehen. Sie offenbaren Wissen und Zusammenhänge, und ich fühle mich wie ein Entdecker, der einen verschollen geglaubten Schatz aufspürt, wenn ich ein altes Buch aufschlage. Manchmal markiere ich einzelne Wörter, Sätze und Passagen, die mir wichtig erscheinen, ein anderes Mal begeistert mich ein philosophischer Gedanke, eine humorvolle Idee, und manchmal wünschte ich, ich könnte das Wissen der Bücher aufnehmen wie Henry, der kleine Held im Kinderbuch „Der unglaubliche kleine Bücherfresser“ von Oliver Jeffers. Er isst die Bücher einfach auf, um das gesammelte Wissen blitzschnell zu verinnerlichen. Leider klappt es mit dem Verdauen nicht ganz so wie mit dem Verschlingen, und irgendwann wird Henry schlecht, wobei er entdeckt, dass man mit Büchern noch andere tolle Sachen machen kann, als sie nur zu essen.

„Wenn du Bücher ausleihen möchtest, kann ich das für dich machen.“ Jim hält mir seinen Leseausweis entgegen. „Ich setze mich an meine Hausarbeit. Wir treffen uns dann zum Mittag.“

Ich lasse Jim bei seinen Studien und schlage im Computer die Bücher nach, die ich mir schon zu Hause vorgemerkt hatte, laufe von Etage zu Etage, von Regal zu Regal, suche Kennzahlen und Titel, um mich für die nächsten Stunden mit einem riesigen Stapel wissenschaftlicher Werke an einem der kleinen, durch Seitenbretter abgeschirmten Tischchen zu verkriechen. Ich möchte mehr über die Geschichte der Haida und ihre traditionelle Gesellschaft erfahren, bevor ich nach Haida Gwaii reise, damit ich die richtigen Fragen stellen und die Antworten besser verstehen kann.

6 Am 17. Juni 2010 wurde in der Giving the Name Back With Respect Ceremony der Name Queen Charlotte Islands der britischen Krone zurück gegeben und der Name HAIDA GWAII offiziell als Teil des Reconciliation Protocols zwischen British Columbia und den Haida übernommen.

7 Der Name NINSTINTS ist auf den Chief des Dorfes, Nañ stins („Der zwei ist“) zurückzuführen. Europäische Seefahrer benannten üblicherweise die Dörfer nach ihren Chiefs, wobei die Namen jedoch oft verfälscht wurden. Die Haida selbst nannten ihr Dorf SG