19,99 €

Mehr erfahren.

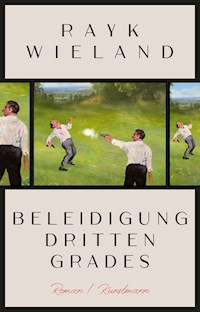

- Herausgeber: Kunstmann, A

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Frau zwischen zwei Männern – das war einmal große Oper. Früher duellierte man sich da, nach allen Regeln der Kunst. Heute ist das nicht zu erwarten. Aber wenn das Unerwartete geschieht, was dann? Als der Psychiater Oskar B. Markov auf der Wache am Alexanderplatz Anzeige erstatten will, weil er zum Duell gefordert wurde, hält die Polizei das für einen schlechten Scherz. In Berlin habe es seit hundert Jahren kein Duell mehr gegeben, die Kulturtechnik des zivilisierten gegenseitigen Totschießens sei ausgestorben. Aber Markov lässt sich nicht abwimmeln, er besteht auf einer Ermittlung. So beginnt eine abenteuerliche Groteske, die zu einem Antiquar führt, der über der Lektüre alter Duellbücher ganz offensichtlich den Realitätsbezug verloren hat und die Tatsache, dass seine Ex-Freundin mit dem Psychiater eine Beziehung angefangen hat, als eine Beleidigung dritten Grades empfindet. Für ihn ist klar: Ein Duell muss stattfinden. Nur, wie kann das gehen? Und wie ist es früher gewesen? Rayk Wieland verbindet in diesem rasanten Roman eine aberwitzige, ganz und gar gegenwärtige Geschichte mit der Erzählung des letzten Duells in Deutschland und schafft so eine Spannung, die bis zur letzten Seite anhält.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 468

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Zum Buch

Eine Frau zwischen zwei Männern – das war einmal große Oper. Früher duellierte man sich da, nach allen Regeln der Kunst. Heute ist das nicht zu erwarten. Aber wenn das Unerwartete geschieht, was dann?

Als der Psychiater Oskar B. Markov auf der Wache am Alexanderplatz Anzeige erstattet, weil er zum Duell gefordert wird, hält die Polizei das für einen schlechten Scherz. In Berlin habe es seit hundert Jahren kein Duell mehr gegeben, die Kulturtechnik des zivilisierten gegenseitigen Totschießens sei ausgestorben. Aber Markov lässt sich nicht abwimmeln, er besteht auf einer Anzeige. So beginnt eine Groteske, die zu einem Antiquar führt, der über der Lektüre alter Duellbücher ganz offensichtlich den Realitätsbezug verloren hat. Dass seine Ex-Freundin mit dem Psychiater eine Beziehung angefangen hat, erklärt er zu einer Beleidigung dritten Grades. Ein Duell muss stattfinden. Es gibt nur leider eine ganze Reihe von Problemen. Niemand weiß genau, wie das funktionieren soll. Die Polizei weigert sich, in einem Fall zu ermitteln, den es nicht geben kann. Und ein Mann will partout nicht begreifen, warum er sich freiwillig erschießen lassen soll.

Rayk Wieland verbindet in diesem rasanten Roman eine aberwitzige, ganz und gar gegenwärtige Geschichte mit der Erzählung des letzten Duells in Deutschland, das 1937 in Hohenlychen stattfand, und schafft so eine Spannung, die bis zur letzten Seite anhält. Duelle gibt es nicht mehr heutzutage? Sagt wer?

Über den Autor

Rayk Wieland, 1965 in Leipzig geboren, Studium der Philosophie, Zeitungs-, Funk- und Fernsehredakteur. Herausgeber des mehrbändigen Standardwerks Öde Orte (zus. mit Jürgen Roth), Bd. 1 - 3, 2005. Von 1998 bis 2009 veranstaltete er mit Gerhard Henschel den Toten Salon in Hamburg. Im Verlag Antje Kunstmann erschienen die Romane Ich schlage vor, dass wir uns küssen, 2009, und Kein Feuer, das nicht brennt, 2012. Er lebt als Autor und Redakteur in Leipzig und Mecklenburg.

Rayk Wieland

Beleidigung dritten Grades

Roman

Verlag Antje Kunstmann

E cortesia fu lui esser villano.Und höflich war es, an ihm grob zu handeln.

DANTE ALIGHIERI, Göttliche Komödie, 33. Gesang

Inhalt

Prolog

Anhaltspunkte für nichts

Ein Los, wie es ist

Die unerklärliche Zärtlichkeit des Todes

Beleidigung dritten Grades

Tolstois Dackel

Unbekannte Bekannte

Ein Haufen Mulm

Das Geschenk des Ärgers

Quod erat demonstrandum

Der Kuseng aus Dannenwalde

Das Zwillingsparadox

Schlag auf Schlag

Der eingebildete Tote

Himmlers Leopard

Die Chlamydien von Sparta

Zwei Sekundantinnen

Erfasst, umschlungen und verbrannt

Surprise, surprise!

Facetten der Schwärze

Einfachste Dinge

Personenverzeichnis

Prolog

VOR EINIGER ZEIT erwarb ich auf Ebay einen Koffer voller Steine. Ich gebe zu, es handelte sich bei dem Kauf nicht um ein durchdachtes und wohlerwogenes Vorhaben, sondern um einen dieser Entschlüsse, die spät in der Nacht bei einem Glas Rotwein aufkommen und sich im Nachhinein gern die Aura des Unbegreiflichen geben. In der Anzeige stand Steinsammlung – Einzigartige Kollektion – Objekte von historischem Rang inkl. Fundstelle und Datum. Es gab drei Fotos; eines zeigte einen alten Koffer, angefüllt mit großen und kleineren Steinen, die sehr gewöhnlich und sogar etwas schmutzig zu sein schienen; auf einem anderen Bild war ein Klotz in Nahaufnahme zu sehen, er hatte, schätzte ich, die Größe einer halben Faust und war von rötlich-gelber Farbe; auf dem dritten Foto schließlich sah man ein kleines Schild mit dem handgeschriebenen Schriftzug Uhufelsen, 17. Oktober 1911.

Ein alter Koffer voller Steine – schwer zusagen, was mich daran faszinierte. Als Kunstobjekt würde er zweifellos zum Sinnbild eines erratischen Nihilismus erklärt werden und Bewunderung erlangen können, aber ich bin kein Künstler, sondern nur Gelegenheitsschriftsteller, und abgesehen von kaputten Lesebrillen und antiken Netzteilen eines längst entsorgten Geräteparks sammle ich nichts. Als ich auf den Sofort Kaufen-Button klickte, genoss ich geradezu das Gefühl einer gewissen Gewagtheit und stellte ihn mir vor, jenen unbekannten Geologen oder Mineralogen, wie er an einem Herbstmorgen im Jahr 1911 den Uhufelsen erklomm, um einen herausragenden Stein aufzuklauben und seiner Sammlung beizufügen; eine Sammlung, die ich als Botschafter der Nachwelt nun in Empfang nehmen und bewahren würde. Der Preis betrug 150 Euro, fünf Tage später war der Koffer da.

Er enthielt tatsächlich Steine, genau sechsundfünfzig Stück verschiedenster Art, alle mit kleinen Nummern versehen und dazugehörigen Schildchen, auf denen Ortsnamen und Daten standen. Paris, 7. Dezember 1841; Sankt Petersburg, 8. Februar 1837; Warschau, 5. März 1766; Weehawken, 11. Juli 1804; Uhufelsen, 17. Oktober 1911 usw. Nebeneinandergelegt, ergaben sie eine Reihe von fast drei Metern; und zudem ergab sich, dass auch ein Golfball da war sowie ein überzähliges Schildchen mit der Aufschrift Carouge, 28. August 1864. Zwei Steine hatten keine Nummer und keine Beschriftung. Einer war der bereits erwähnte rötlich-gelbe Brocken, bei dem anderen handelte es sich um die Reste einer grünlich schimmernden Kachel.

Die Orte und Datumsangaben sagten mir nichts. Ich hielt sie für Notizen, betreffend die angesammelten Exponate eines offenbar überlangen, über mehrere Generationen sich erstreckenden Wander- und Sammlerprojektes, bis ich einen der Tage nachschlug und herausfand, dass am 17. Oktober 1911 ein Mann namens Rudolf Ditzen, später berühmt unter dem Namen Hans Fallada, ein Duell veranstaltete. Er war damals achtzehn Jahre alt, und der Ort, an dem dieses Duell stattfand, war der Uhufelsen in der Nähe von Rudolstadt. Die Erkenntnis, die etwas von der Enthüllung eines Geheimnisses hatte, veränderte schlagartig meinen Blick auf den Stein. Ich besah ihn genau von allen Seiten, und ich prüfte sogar, ob womöglich Spuren des Ereignisses zu entdecken waren.

Vor mir, wie sich herausstellte, als ich, Stück für Stück, die anderen Orte mit ihrem jeweiligen Datum durchging, lag eine Sammlung von Gedenksteinen, die ein Unbekannter (ich nahm an, dass es ein Mann gewesen sein musste) von den Schauplätzen berühmter historischer Duelle zusammengetragen hatte. Der Golfball dokumentierte stellvertretend das Duell zwischen Ferdinand Lassalle und dem rumänischen Bojaren Janko von Racowitza, an dessen Austragungsort Carouge, eines Stadtteils von Genf, sich heute das große Golf Simulator Studio befindet.

In den folgenden Tagen und Wochen füllte mich die Beschäftigung mit den verrückten, tragischen, unglaublichen und komischen Zweikämpfen, welche die Steine bezeugten, unerwartet aus. Bis zum Eintreffen des Koffers in meinem Leben hatte ich von jenen mikroskopischen Scharmützeln der Weltgeschichte zwar hier und da manches vernommen, aber ohne jedes Interesse. Nach meiner flüchtigen Kenntnis waren das aufgebauschte opernhafte Szenen, die keine Musik der Welt vor ihrem Untergang in selbst verschuldeter Melodramatik retten konnte. Mir fehlte die Optik, mir fehlte das Gehör, mir fehlte, wie ich heute weiß, auch das Herz.

Wie die meisten Menschen erachtete ich Duelle für obskure, leicht unbegreifliche Antiquitäten, die mit uns so viel zu tun haben wie Epauletten, wie mysteriös geschwungene Schnurrbärte, wie Billetts mit einer in weit ausholenden Linien zerfließenden Handschrift – nämlich nichts. Ein falsches Wort zieht heutzutage keine Forderung nach sich, sondern nur ein weiteres falsches Wort; Beleidigungen, wenn überhaupt, werden vor Gerichten verhandelt; sexuelle Anzüglichkeiten gehören zum Small Talk. Unser Umgangston, 150 Jahre zurück in die Geschichte expediert, würde umfangreiche Fassungslosigkeiten hervorrufen. Die Ehre, zu deren Verteidigung Duelle einst unvermeidlich anberaumt werden mussten, ist eine suspekte Angelegenheit; sie dient als zweifelhafte Währung im Kleingaunermilieu und fristet ihr Dasein als Floskel in öffentlichen Ansprachen.

Das alles soll hier weniger beklagt als festgestellt sein. Ich für meinen Teil sehe die Steine, die inzwischen in einer eigenen Vitrine Platz gefunden haben, nicht ohne gemischte Gefühle. Ich stand fassungslos an der Seite von Natalja Gontscharowa, Puschkins Frau, nachdem er am Schwarzen Flüsschen aus zehn Metern Entfernung regelrecht hingerichtet wurde; ich litt mehr als Pein und Langeweile, als ich Tschaikowskis alberne Verkitschung des Eugen Onegin zu ertragen hatte; ich fand völlig in Ordnung, dass Tolstoi und Turgenjew, nach siebzehnjährigem Hin und Her, doch davon Abstand nahmen, sich gegenseitig zu erschießen.

Natürlich wollte ich unbedingt wissen, welche Geschichten mit den beiden überzähligen Steinen verknüpft sind, die ohne Orts- und Datumsangabe in dem Koffer lagen. Ich setzte mich noch einmal mit der Verkäuferin in Verbindung, einer reizenden älteren Dame namens Eberlein in Berlin. Sie war es, die mir auch den Kontakt zu den beteiligten Akteuren vermittelte, sodass ich nach und nach mit fast allen sprechen konnte, die noch am Leben sind. Aus den Gesprächen mit ihnen und reichlich verzweigten Recherchen in Archiven ergab sich die Chronik zweier Steine, wenn man so will, zweier sehr verschiedener Steine. Ein Stein, wie ich heute sagen kann, trägt das Datum vom 14. Januar 2012, der Ort ist Berlin Friedrichshagen; bei dem anderen steht der 18. Oktober 1937 und Hohenlychen. Rein äußerlich, geologisch und historisch haben sie nichts miteinander zu tun. Allerdings hegte ich schon früh den Verdacht, dass sie zusammengehören könnten, dass sie etwas verbindet, das Echo eines Schusses, die Spuren einer Verwandtschaft, eine gemeinsame Geschichte.

Gemeinsame Geschichte? Das ist die Frage. Ich selbst hatte noch nie davon gehört, und kein Mensch, den ich kannte, wusste mir Einzelheiten über das letzte deutsche Duell zu sagen, das am 18. Oktober 1937, früh sieben Uhr, in der Gegend von Hohenlychen ausgetragen wurde. Zwei hochrangige Nazis richteten dort, mit ausdrücklicher Genehmigung ihrer Vorgesetzten, von etlichen SS-Leuten überwacht, die Pistolen aufeinander. Wer sie waren, warum sie sich duellierten, was aus ihnen wurde – alles schwer zu ermitteln. Kein Historiker arbeitete sich durch die Akten des Adjutanten des Reichskanzlers mit der Signatur ED 9-1-130, die im Münchener Institut für Zeitgeschichte lagern. Nach ihrer Lektüre war ich hocherfreut über die zahllosen Perlen des Irrsinns, die noch niemand entdeckt hatte, und zugleich erstaunt über die Verquickungen von provinzieller Posse mit großer Politik. Blutig und desaströs endete das Leben der meisten, die an jenem Oktobermorgen sich zum Duell versammelten. Man könnte auch sagen, zu der an Desastern und Blut so reichhaltigen Epoche, die ihm folgte, sollte dieses Duell das beinahe romantische Vorspiel sein.

So vergessen die Episode ist, so spukhaft, mysteriös sind ihre Nachwirkungen. Fiel der amerikanische Präsident John F. Kennedy 1963 einem Attentat zum Opfer, weil sechsundzwanzig Jahre zuvor ein Mann, früher als geplant vom Manöverbesuch kommend, in seine Schöneberger Wohnung gestolpert war? Soll man glauben, dass Hitler noch Mitte der 1970er-Jahre vor Helgoland gesehen wurde? Und welcher Zusammenhang besteht bitte schön zwischen einem Orden der Eisernen Krone 2. Klasse, den sich ein Hochstapler 1921 ans Revers heftet, und einem großen Loch, das knapp hundert Jahre später in der Decke des Berliner Spreetunnels klafft?

Mich interessiert das. Denn einerseits ist, was vergangen ist, eindeutig weg vom Fenster, unwiederbringlich verloren und erledigt; andererseits schleicht es sich auf konfusen Wegen ins Heute. Was gestern normal gewesen ist, kann morgen völlig verrückt sein.

Weil das so ist und weil niemand weiß, welche Kapriolen das Schicksal zu schlagen vorhat, sei hier zuletzt der Bitte meines Anwalts entsprochen, der es für angeraten hält, dem Buch einen Warnhinweis voranzustellen. Jede Zigarettenpackung, jedes Kinderspielzeug, jeder Kinofilm habe heutzutage Warnhinweise; man könne keinen Zahnstocher verkaufen, ohne sich abzusichern. Deshalb sei ausdrücklich erklärt: Dieses Buch enthält Darstellungen von negativen Handlungen und durchaus problematischen Kulturtechniken. Sie waren damals verboten, sie sind es noch heute. Ihr Vollzug kann tödliche Folgen haben und gesundheitliche Schäden verursachen, er wird strafrechtlich verfolgt, und er erzeugt in der Regel, bei allen Beteiligten, beachtlichen Kummer.

Der Verfasser

1Anhaltspunkte für nichts

AN EINEM DIESER GLANZLOSEN und deprimierend düsteren Winternachmittage in Berlin, die weder Sie noch ich geschenkt bekommen möchten, betrat ein Mann in mittleren Jahren die Polizeiwache auf dem Alexanderplatz. Genauer gesagt, suchte er eine Weile, an den Schaufensterscheiben entlanggehend, den Eingang, denn die Polizei residierte zu seiner Überraschung nicht in einem wilhelminischen Monumentalbau mit Respekt einflößendem Portal, sondern in einem modernen rundumverglasten Multifunktionscontainer. Der blaue Schriftzug Polizei über dem Flachdach bezeugte, dass hier tatsächlich die Polizei war und nicht die City-Toilette, und der Besucher, während er an verschiedenen Türen rüttelte, die irgendwie nicht nachgaben, schaute des Öfteren Hilfe suchend nach oben. Oben schoss in dem Augenblick, wie in Berlin üblich, eine graue Allerweltstaube schräg über den grauen Allerweltshimmel.

Kühn wäre es zu behaupten, man wisse, wohin sie flog. Einige wollen gesehen haben, dass sie zur nahe elegenen Rotunde der Weltzeituhr flatterte, wo sie kurz vor fünf auf Paris schiss. Später soll sie, in einem weiten, reichlich unentschlossenen Bogen, unterwegs zur Glaskuppel des S-Bahnhofs gewesen sein, nicht nach rechts und nach links schauend, auch nicht nach hinten. Als sie in einem letzten Schwenk den Flug verlangsamte, um auf der Kuppel zu landen, stürzte ein Wanderfalke heran, packte sie und raste mit ihr, die in seinen Fängen zuckte, Richtung Rathaus davon. Die Turmuhr schlug dezent und mahnend.

Keine Ahnung, ob das tatsächlich so passiert ist. Auszuschließen ist die ornithologische Räuberpistole nicht, eine Zeitung berichtete darüber, und sie sei hier erwähnt, weil uns im Folgenden noch einige Zeichen und Wunder von der Sorte begegnen werden.

Der Mann hatte in der Zwischenzeit den Eingang gefunden und die Mitte des Foyers erreicht. Mit halb ausgebreiteten Armen drehte er eine Pirouette, die unbeachtet blieb. Eine Gruppe Wartender saß an der Seite, mit dem Handy beschäftigt, Zettel ausfüllend oder in exzessiver Apathie. Auf einem Monitor an der Wand liefen News; Laufschriften meldeten, der DAX habe sein Allzeithoch verlassen, ein Kreuzfahrtschiff sei mit einer Insel kollidiert. Dazu bewegte sich der stumme Mund eines Nachrichtensprechers.

»Guten Tag, ich würde gern Anzeige erstatten.«

Es war nicht so, dass die Ansage des Neuankömmlings die Stimmung in der Wache wesentlich beeinflusst hätte. Immerhin richteten sich jetzt alle Blicke auf ihn, was ihn zur Andeutung eines Kopfnickens veranlasste. Er war um die fünfzig Jahre alt, mittelgroß, schlank. Für einen Besuch im Polizeirevier wirkte er deutlich zu feierlich gekleidet. Er trug einen edlen taubenblauen Zweireiher mit braunen Knöpfen, die in Farbe und Größe seinen Augen glichen, welche dank der Korrespondenz ebenfalls etwas knopfartig wirkten. Das grau melierte Haar umrahmte mit einer gewissen Fliehkraft die Stirn; ein um den Hals geschlungenes Seidentuch kündete von der Bereitschaft zu Wildheit und Romantik. Auf der Visitenkarte, die er dem Polizisten zuschob, stand Oskar B. Markov, Psychiater und Schlafcoach. Gutachter.

Der Beamte, jünger als sein Gegenüber, mit einer durch ausdauerndes Herumsitzen im Büro erworbenen Bulligkeit, seinerseits im legeren hellblau-dunkelblauen Dienst-Poloshirt, erhob sich und antwortete auf die Karte blickend: »Kein Problem … Herr Doktor. Diebstahl, Taschendiebstahl, Betrug, Beleidigung oder Erpressung?« Er deutete mit einer Kopfbewegung zu den Wartenden. »Da sind Sie nicht der Erste heute.«

Markov sagte: »Ich wollte …«

»… ich wollte nur kurz die Tasche abstellen. Sagen sie alle. Also, das wäre Ihr Formular. Bitte ausfüllen! Eigentumsdelikte, müssen Sie nicht wissen, haben die Nummer 070, ich trage sie für Sie ein. Dort an der Wand ein Ticket ziehen und warten, bis ich Sie aufrufe.« Er atmete aus, um die Gültigkeit seines Angebots zu unterstreichen.

Markov, wie man sich vorstellen kann, persönlich und von Berufs wegen eher ein Mann des vertieften Gesprächs über verborgene, nicht so leicht zu benennende und abzuhakende Dinge, wich zurück. »Ich bitte um Entschuldigung, ich würde …«

»… ich würde vorschlagen«, unterbrach ihn der Beamte, »Sie ziehen die Nummer, dann können wir alles Nötige besprechen.«

»Ich wurde nicht bestohlen.«

»Nicht?« Der Mann am Tresen hielt inne. »Das tut mir leid, das müssen wir natürlich ändern. Körperverletzung, sonstige Roheitsdelikte? Auch nicht selten, wem sagen Sie das – Nummer 058.« Er zog den Kugelschreiber, den er schon in der Brusttasche versenkt hatte, wieder hervor und schaute fragend zu Markov, der jetzt den Kopf senkte und verneinte.

»Keine 058«, überlegte der Polizist, Markovs Anzug musternd, das Seidentuch. »Wurden Ihnen Rauschmittel angeboten? Ein 116er?«

»Nein«, sagte Markov knapp.

Möglich, dass Hauptwachtmeister Hensel, der Name stand auf dem Brustschildchen, mit der serienmäßigen Annahme derartiger Anzeigen überfordert oder unterfordert war und sich durch das Auftauchen einer Koryphäe wie Markov herausgefordert fühlte zu einem Pitch in Sachen Menschenkenntnis. Möglich, dass er mit sämtlichen Nummern weitergemacht hätte, die er hatte, 072, Einbruch, 080, Falschgeld, 096, Familienstreit, und all den anderen. Markov stoppte die sich anbahnende Deliktlotterie, indem er, Hensel unterbrechend, erklärte: »Ich fürchte, das haben Sie hier gar nicht.« Um dann, nach einer kleinen Pause, unvermittelt loszuschreien: »Jemand hat mich zum Duell gefordert!«

Das Delikt, sofern man etwas so nennen kann, das nicht existiert, hatten sie tatsächlich nicht. Mehrere hinzugerufene Beamte, nachdem sie erfuhren, worum es ging, fielen in vielsagendes Schweigen. Die Wiederholung der immer gleichen Wörter Duell, gefordert und jemand in verschiedener Betonung und sich steigernder Lautstärke brachte wenig Licht in die Sache. Markovs Wunsch, einen Vorgesetzten zu sprechen, wurde erfüllt, führte aber letztlich dazu, dass nach dem Vorgesetzten der Vorgesetzte des Vorgesetzten geholt werden musste.

Eine halbe Stunde später befand sich der Psychiater in einem Büro, gegenüber einem Rechner, einer Zimmerpflanze und dem numinosen Porträt eines Fisches an einer Wand, der ihn fixierte. Unter dem Fisch saß Oberkommissarin Tannenschmidt, die Chefin der Wache auf dem Alexanderplatz. Das heißt, sie saß nur kurz, stand auf, ging hinaus und kam mit einem Zettel wieder rein, setzte sich. Sie war eine agile, schmale Frau um die vierzig, mit blondiertem, streng nach hinten gekämmtem Haar, ernstes, etwas übermüdetes Gesicht, ein paar kleine Fältchen an den Augen und Mundwinkeln und ein schwarzes Jackett zur violetten Bluse tragend. An ihrem Handgelenk klapperte eine Uhr am Edelstahlarmband, an dem sie gedankenlos herumspielte.

»Herr Markov?«, fragte sie, mit Blick auf den Zettel. »Haben Sie sich etwas beruhigt? Oder schreien Sie gleich wieder?«

Markow nickte und schüttelte den Kopf.

»Der Herr Markov?«

»Gibt es noch einen anderen?«, fragte der Psychiater.

»Nein, ich meine, sind Sie der Markov von Im Schlafwandel zum Erfolg?«

»Ja, richtig.« Markov schenkte der Kommissarin, aber auch dem Fisch und der Zimmerpflanze ein verlegenes Lächeln.

»Ach, ich habe Ihr Buch studiert und bin tatsächlich eingeschlafen beim Lesen.« Sie lächelte etwas verlegen. »Ich weiß nicht, ob das Ihre Absicht war, aber es hat funktioniert.«

»Wenn es funktioniert, funktioniert es«, gab Markov entspannt zurück.

»Gut, dann danke ich Ihnen. Kommen wir zur Sache. Sie geben an, jemand hat Sie zu einem Duell aufgefordert?«

»So ist es.«

»Wie soll ich mir das vorstellen bitte?«

»Ich weiß es leider auch nicht«, sagte Markov. »Im Brief steht, dass es ein Duell mit Pistolen sein soll, ein Pistolenduell.«

»Im Brief steht, es soll ein Pistolenduell sein. Haben Sie eine Pistole? Einen Waffenberechtigungsschein?«

»Nein.«

»Nicht. Und wo und wann soll dieses Duell stattfinden?«

»Das weiß ich nicht.«

»Das wissen Sie nicht.« Tannenschmidt dachte nach. »Die Person, die Ihnen diesen Brief überbracht hat – kennen Sie die?«

Markov verneinte. »Nein, das war ein Unbekannter. Nie gesehen.«

Die Oberkommissarin fasste zusammen: »Ein Unbekannter hat Sie zu einem Duell an einem unbekannten Ort zu unbekannter Zeit aufgefordert? Was genau hat der Unbekannte zu ihnen gesagt?«

»Er sagte, er sei der Sekundant.«

»Er sagte, er sei der Sekundant.« Tannenschmidt wiederholte die Worte leise, als wollte sie sich vergewissern, dass sie sie gehört hatte. Ein Duell, mitten in Berlin, dachte sie, wenn es das wirklich geben sollte, gab es lange nicht. Aber Schiffsuntergänge waren auch wieder in den Nachrichten. Erst kürzlich hatte sie nach Wettmanipulationen bei Pferderennen gegen einen Baron zu ermitteln, der sich nicht nur Edelbeck Eckherr Baron zu Kapfenhausen nannte, sondern laut Personaldokumenten wirklich so hieß. Und der Brandanschlag auf die Windkraftanlage in Pankow letzte Woche? Dem lag das Bekennerschreiben einer Guerillatruppe bei, einer Ritterschaft Windwahn. Sehr retro war das alles, total retro.

»Kam er zufällig mit einem Pferd angeritten und hatte einen Zylinder auf dem Kopf?«, fragte sie.

»Nein«, sagte Markov, »er kam mit dem Fahrrad. Er sagte, er sei der Sekundant. Dann verschwand er wieder.«

Noch am Vormittag desselben Tages, beim Friseur sitzend und wartend, war Markov weit davon entfernt gewesen, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Er hatte aus Langeweile in einer Zeitschrift geblättert, deren Spaltenhoroskop er entnahm, dass dem Wassermann Mitte Januar ein singuläres Ereignis bevorstehe, für das er sich wappnen müsse. Es wird niemanden überraschen zu erfahren, dass Markov nicht der Mann war, der dem Hokuspokus der Horoskope in irgendeiner Form Glauben schenkte, aber der Satz, welcher der Warnung folgte, verblüffte ihn dennoch. Auf das Schweigen einer ihm nahestehenden Person, war dort zu lesen, könne er sich verlassen, aber es werde ihm keine Hilfe sein. Markov musste lächeln über die blinde Treffsicherheit des Zufalls, denn es stimmte ja, Constanze, seine Freundin, hatte sich am Tag zuvor zu einem einwöchigen Meditationskurs zurückgezogen, in ein Schweigekloster, sie würde tatsächlich schweigen.

Als er auf dem Friseurstuhl saß, gegenüber dem großen Spiegel, mit dem vom Hals herabhängenden Umhang wie ein körperloses Wesen wirkend, das nur aus einem Kopf bestand und aus Haaren, kam das Gespräch wie von selbst auf Astrologisches. Die Friseurin, eine dominante Person mit aufgetürmten schwarzen Haaren und klimpernden Ohrringen, teilte mit, dass sie persönlich zwar nicht an Sternzeichen und Schicksal glaube, aber natürlich wisse, dass es trotzdem wirke. Einmal sei ihr ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten vorhergesagt worden und dreimal könne er, Markov, raten, was passiert sei?

Markov hob die Schultern, es sah aus, als hätte sich ein Tier unter seinem Umhang bewegt.

»Ich bekam Post, eine Nachricht vom Tod meines Vaters. Aber das Verrückte war ja gewesen, dass er mich, als ich noch Kind war, verlassen gehabt hatte. Ich war dem Mann seitdem nicht mehr begegnet.« Sie schnitt ohne Unterbrechung weiter, die Schere klang scharf und eigenwillig, kleine graue Spitzen rieselten herab wie schmutziger Schnee.

»Mein herzliches Beileid«, sagte Markov.

»Nicht nötig … Ist schon länger her. Aber wissen Sie was? Ich bin ja nicht blöd, ich habe mir gleich eine andere Zeitschrift besorgt und das Horoskop verglichen. Dort stand etwas völlig anderes, nämlich: Es könnte sein, dass ich in den nächsten Tagen etwas sehr Wertvolles verliere.«

Sie nickte dem Markov im Spiegel bedeutungsvoll zu.

»Ah ja, verstehe, stimmt ja … auch wenn Ihr Vater für Sie nicht so wertvoll gewesen sein sollte«, sagte er.

»Das dachte ich auch. Aber als ich am nächsten Tag nach einem Onenight in den Spiegel schaute, vermisste ich etwas anderes.«

Jetzt streckte sie ihre Zunge heraus. Markov wich zurück und musterte den ihm dargebotenen offenen Mund der Friseurin.

»Ich sehe nichts«, bemerkte er wahrheitsgemäß.

»Ebend. Aber hier, wo das kleine Loch ist, war ein Zungenpiercing, 18 Karat Echtgold. Der Typ muss es verschluckt haben. Er hat ja fast meine komplette Zunge verschluckt.«

»Ist nicht wahr«, murmelte Markov anerkennend und richtete den Blick fest auf sein Gegenüber, das er selbst war.

»Er hat gesagt, dass er versucht hat, es noch zu finden, Sie wissen schon, später irgendwie, aber Fehlanzeige, hat er behauptet.«

Sie hatte den Föhn angeschaltet, um Markovs Haare zu trocknen. »War mir jedenfalls eine Lehre gewesen. Ich schaue jetzt nicht mehr rein, in die ganzen Astrogeschichten, weil, passieren tut es ja trotzdem.«

Markov bestätigte die Richtigkeit der Erkenntnis mit einem vorsichtigen Kopfnicken und nahm Abstand, seine eigene aktuelle Prognose ins Gespräch einzubringen. Er, der im Studium ein Semester lang alles über C. G. Jungs astrologische Psychologie der Archetypen gelesen, aber so gut wie nichts behalten hatte, befürchtete, nicht zu Unrecht, dass die Friseurin bei der Deutung seiner Angelegenheiten eine allzu erfrischende Drastik an den Tag legen könnte. Bevor er ging, wollte er doch einen Blick in eine der anderen Zeitschriften werfen. Er blätterte sie auf. Erst blieb sein Auge in der Legende des Kreuzworträtsels hängen, wo eine groß angelegte Aktion mit sieben Buchstaben zu lösen war. Dann aber, unter Wassermann, fand er den bestürzenden Satz: Sie stehen vor einem Herausforderer.

Er las ihn dreimal. Wenn es ein Druckfehler war, und alles spricht dafür, war er von großer astrologischer Präzision.

Die Kommissarin hatte noch Fragen, und Markov beantwortete sie, so gut er konnte, aber das Gespräch verlagerte sich von Duellen, Pistolen und Sekundanten auf Fahrrädern hin zum aktuellen Befinden des Anzeigeerstatters. Sie wollte wissen, ob es Stress gebe in der Praxis oder in der Beziehung oder mit dem Finanzamt, man dürfe das, wie er ja wisse, nicht unterschätzen, was alles bei Markov für erheblichen Unmut sorgte.

»Hören Sie bitte auf mit so einer Küchenpsychologie«, erklärte er, »verschonen Sie mich damit. Sie können sich denken, dass das in meinem Fall – ich bin schließlich Psychiater und weiß das – ganz albern ist, alberner Quatsch.«

Das Wort Quatsch konnte in dem kleinen Containerbüro nicht nachhallen, aber es hinterließ eine Lücke im Gespräch.

»Herr Markov, bitte: Ein unbekannter Sekundant, der mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt, um Sie zu einem Duell zu fordern. Und wenn Sie sagen, dass Sie Psychiater sind …«

»… allerdings …«

»… dann scheint mir das eher in Ihr Ressort zu fallen als in unseres. Es gibt keine Duelle, seit hundert Jahren nicht. Solange Sie niemand bedroht, wüsste ich nicht, was wir da machen sollen. Ich sage es Ihnen gern, wenn es Sie beruhigt, Duelle sind verboten. Richten Sie das gern dem Sekundanten aus, falls er wieder aufkreuzt, mit schönen Grüßen von der Polizei. – Sprachen Sie nicht von einem Brief?«

Markov erhob sich und kramte in seinen Taschen. »Frau Kommissarin, ich verstehe, das mag abstrus in Ihren Ohren klingen. Kann sein, da macht sich jemand einen Scherz, aber ich meine doch, das ist nicht die Art von Scherzen, die ich in einer zivilisierten Gesellschaft hinnehmen muss. Duelle sind verboten, sagen Sie? Kein Grund zur Sorge? Ich gratuliere. Sagen Sie das auch zu einem Bankräuber? Bürger, hören Sie mal, Sie müssen diesen Geldtransporter nicht überfallen, denn, das wissen Sie vielleicht nicht, das ist bei uns verboten? Also, wenn sich das rumspricht, Ihre Methode der Polizeiarbeit, dann sehe ich schwarz für die Kriminalität. Dazu kommt …«

Die Kommissarin hörte dem Psychiater aufmerksam zu.

»… in meinem Beruf, was glauben Sie, was passiert, wenn sich das herumspricht? Oskar B. Markov, der Psychiater mit der Duell-Paranoia? Sie können davon ausgehen, dass ich in dem Fall bald nur noch einen einzigen Patienten hätte, und das wäre ich selbst. Also, ich bitte um Verständnis, das würde ich gern vermeiden wollen.«

»Tut mir leid«, erwiderte Tannenschmidt, »ich weiß wirklich nicht, was wir hier tun sollen. Wir können zwar gegen unbekannt ermitteln, aber gegen unbekannt mit Verdacht auf Unbekanntes, das können wir nicht. Bisher, das sage ich Ihnen ganz offen, haben wir Anhaltspunkte für nichts.«

»Moment, Sie vergessen den Brief des Sekundanten. Warten Sie …«, er durchwühlte jetzt die Innentasche seines Jacketts, »… er stammt von einem Mann, der Schill heißt, Alexander Schill.«

»Alexander Schill?«

»Er sagt, ich hätte ihn beleidigt.«

»Und? Haben Sie?«

»Was weiß denn ich? Ich habe den Mann einmal kurz gesehen. Ich weiß nur, dass er früher mit meiner Freundin zusammen war. Er schreibt etwas von Verführung einer Frauensperson.«

»Verführung einer Frauensperson.« Die Mundwinkel der Kommissarin zuckten. »Was heißt das denn bitte?«

»Das müssen Sie ihn fragen. Ich weiß es nicht.«

Die Kommissarin drehte an ihrem Uhrenarmband. »Sie wissen es nicht. Wo ist denn nun der Brief?«

Markov nestelte in allen Taschen gleichzeitig.

»Wissen Sie was?«, sagte sie. »Ich überprüfe einmal diesen Herrn. Alexander Schill sagten Sie? In Berlin? Vielleicht ist er ja im Jahr 1712 verstorben, und Sie können beruhigt nach Hause gehen.«

Sprach’s und verließ das Büro, einen düpierten Psychiater zurücklassend, der den Fisch an der Wand betrachtete. Er erinnerte ihn an einen lachenden Alien, mit seltsamen Tentakeln und Antennen am Kopf. Der Brief war weg. Er stulpte die Jackentaschen nach außen und legte alles, was er fand, nebeneinander auf den Tisch: einen Füllfederhalter, sein Visitenkarten-Etui, ein paar zerknitterte Banknoten, Schlüsselbund, sein Handy und einen Zettel, bei dem es sich aber nicht um den Brief handelte, den er suchte, sondern, etwas pikant hier, ein Anhörungsbogen der Polizei wegen überhöhter Geschwindigkeit.

Markov faltete ihn gerade zusammen, als die Kommissarin zur Tür hereinkam, den ausgebreiteten Tascheninhalt auf dem Tisch mit gehobenen Augenbrauen musternd. »Zwei schlechte Nachrichten, Herr Markov. Erstens, er lebt wohl doch in unserem Jahrhundert, in der Jablonskistraße. Zweitens, keine Vorstrafen, kein Eintrag. Nicht mal Punkte in Flensburg. Eingetragenes Geschäft: Antiquariat. Der Mann ist ein unbescholtener Bürger. Soweit bekannt ist, hat er bisher keine Gewalt angewendet, weder gegen Sie noch sonst jemanden. Waffenbesitz: keine Angaben.«

Markov schloss die Augen.

»Eine gute Nachricht gibt es auch: Wir müssen da nicht eingreifen, es liegt nichts vor, abgesehen von äußerst fragwürdigen Dingen, von Eventualitäten, die, wenn Sie meine Meinung wissen wollen, nicht sehr eventuell sind, sondern höchst uneventuell. Ich würde sagen, freuen Sie sich darüber.«

Der Psychiater zuckte mit den Achseln.

»Und war es nicht so, Herr Markov, dass bei Duellen die Duellanten – ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist für diese ausgestorbene Sorte Mann – immer freiwillig mitmachten? Also bitte, wo ist denn Ihr Problem? Sagen Sie dem Herrn Schill, dass Sie keine Zeit haben zum Totgeschossenwerden. Jetzt passt es gerade nicht, nicht in diesem Jahrhundert und später auch nicht. Das können Sie doch antworten, und wenn Sie dazu einen Sekundanten brauchen, mit Fahrrad oder ohne, bitte, dann nehmen Sie sich einen!«

»Der Brief«, sagte Markov, »es tut mir leid, ich finde den Brief nicht. Ich muss ihn zu Hause vergessen haben, ausgerechnet den Brief.«

Die Kommissarin schien das nicht zu überraschen.

»Ich kann es erklären, aber ich weiß ja, es nutzt natürlich nichts. In der Psychologie nennen wir das motiviertes Vergessen, der Laie sagt gern Verdrängung dazu. Ich bitte um Entschuldigung. Im Brief steht alles, was Sie nicht wissen können. Der Brief ist der Beweis. Glauben Sie, ich habe im ersten Moment auch nur den Kopf geschüttelt. Ich hätte den Brief beinahe weggeworfen. Aber das ist kein Witz. Das werden Sie sehen, wenn Sie ihn lesen.«

»Ein verschwundener Brief.« Tannenschmidt nahm es zur Kenntnis.

»Depesche. Er nannte es Depesche.« Markov sagte das in arglosem Ernst, in nüchterner Korrektheit, als wäre die zutreffende Benennung des Schreibens eine Form der Anerkennung, ein Teil der Wahrheit, der man sich, ob sie einem gefällt oder nicht, zu stellen habe. Aber wie es so ist, manchmal haben gerade die aufrichtig gemeinten und unvoreingenommensten Äußerungen tückische Wirkungen. Und es war interessant, zu beobachten, wie ein einzelnes Wort, das an sich keine besondere Sprengkraft besitzt, sondern eher museale, nostalgische Gefühle weckt, der Kommissarin den Stecker zog. Sie nickte wissend, sie lachte oder wollte jedenfalls lachen, aber irgendetwas sorgte dafür, dass sie erstarrte und ihre Mimik zu einer Maske der Ratlosigkeit einfror.

2Ein Los, wie es ist

AUF DER ANDEREN SEITE des Alexanderplatzes, in der Münzstraße, fand zur gleichen Zeit die vierteljährliche Militaria-Auktion statt, zu der das renommierte Auktionshaus Meerbusch & Meerbusch geladen hatte. Im Foyer des Gründerzeithauses, zwischen Vitrinen voller Kostbarkeiten, Torsi von Engeln und Podesten mit Biedermeier-Kanapees, saßen dicht gedrängt auf klapprigem Plastikgestühl fünfundzwanzig oder dreißig Leute. Ganz vorn am Pult stand Madame Meerbusch, Chefin des Hauses, flankiert von Mitarbeitern mit Telefon und Handy am Ohr, die Gebote entgegennahmen und Handzeichen machten. Versteigert wurden bayerische Prunksäbel, ein Prager Steinschlossdrilling, die komplette Paradeuniform eines Hauptmanns des K.u.k.-Landesschützenregiments und dergleichen sonderbares Equipment, dessen Haltbarkeitsdatum seit Jahrhunderten abgelaufen war.

Die Preise bewegten sich im oberen vierstelligen Bereich. Eine mit schwarzem Pferdehaar bezopfte und einem Adler aus Blattgold bestückte Ulanen-Tschapka aus dem Nachlass eines gewissen Generalmajors Rudolf Steffek, Anfang 20. Jahrhundert, mit einem Einstiegspreis von 5.000 Euro, ging nach kurzem Bietergefecht am Telefon für 6.800 Euro nach Übersee weg. Für 46.000 Euro wurde ein russischer Husarensäbel aufgerufen, und Alexander Schill, in der fünften Reihe sitzend, musste den albernen Reflex unterdrücken, die Hand zu heben, nicht weil er den Säbel gern gehabt hätte, sondern weil er sich diese absurd hohe Geldsumme nur als Versehen erklären konnte.

Der Antiquar war ein magerer Mensch mit großem Schädel und hoher Stirn, welche von einer nach oben geschobenen, bei Drehungen des Kopfes verrutschenden Lesebrille wackelig überdacht wurde. Alles an ihm wirkte blass: die Gesichtsfarbe, die hellblauen Augen, das kurze dunkle Haar, die blutleeren Lippen, was angesichts des Entschlusses, den er in den letzten Tagen gefasst hatte, nicht überrascht. Einen dunklen Trenchcoat über den Schultern, verfolgte er leicht vornübergebeugt den Fortgang der Auktion. Zwar war er mit skurrilsten Sammelleidenschaften durchaus vertraut, aber der Buchhandel operierte im Vergleich dazu mit mikroskopischen Summen. Auch bedeuteten dort kleine Wasserflecken auf dem Vorsatzpapier oder ein leicht beriebener Buchrücken einen erheblichen Preisabschlag, während hier Patina, Beulen, historische Siedlungsgebiete von Motten die Echtheit garantierten und den Wert noch steigerten.

»Der Herr in der fünften Reihe ganz außen hat sich gemeldet?« Madame Meerbusch wies mit der Hand in seine Richtung, sämtliche Köpfe drehten sich neugierig zu ihm.

Schill hob erschrocken und abwehrend beide Hände.

»Nein? Dann sind wir immer noch bei 46.000. 46.000 Euro für diesen russischen Husarensäbel aus dem 18. Jahrhundert, 84,5 cm lange gebogene Rückenklinge, mit einer Gravur des Barons Kiprian Antonowitsch Krenz, Goldbeschlag und Goldintarsien am Griff, sehr guter Erhaltungszustand.«

Im Publikum hatten überwiegend ältere Männer Platz genommen, die meisten von ihnen gekleidet wie bei einem Treffen altadeliger Waldbesitzer oder zumindest so, wie man sich den Personenkreis gern vorstellt – Männer im Lodenmantel, Tweed, in gesteppter Burberry-Jacke, Männer mit Uhrenketten, Umschlagmanschetten und Krawattennadeln, die Krawatten gern in Rostbraun und Grün. Dazwischen auch Lederjacken, eine etwas speckige sogar, eine Weste, es gab Damen in Kostüm und Blazer und einige jüngere Geschäftsleute in den üblichen hellblauen Hemden, von denen einer jetzt die Hand hob.

»46.500 der junge Mann links«, vermerkte Madame Meerbusch, »gibt es weitere Gebote?«

»47…, nein: 50.000 der Herr daneben«, ein gedämpftes Raunen ging durch den Saal.

»50.000! Wer bietet mehr, 50.000 zum Ersten, zum Zweiten …«

Da hob eine junge Mitarbeiterin mit Telefon ganz vorn die Hand, senkte sie wieder halb, flüsterte etwas Russisches ins Gerät und nickte dann der Auktionatorin zu, die den Vorgang im Auge behalten hatte.

»60.000, der Bieter 172 am Telefon«, rief sie, und das Raunen steigerte sich in allgemeine Unruhe, »60.000 zum Ersten, 60.000 zum Zweiten und – zum Dritten.«

»Total überteuerter Brieföffner«, hörte Schill jemanden sagen. Und einer der beiden Geschäftsmänner, der eben leer ausgegangen war, meinte schulterzuckend zum anderen: »Wenn die Russen etwas zurückhaben wollen … keine Chance.«

Geplant war Schills Besuch hier, nach allem, was bekannt ist, nicht. Wie überhaupt gesagt werden kann, dass es nicht eine Entscheidung gab, die ihn bewogen hätte, sich ein paar Pistolen zu besorgen. Am Ende war es womöglich nicht einmal sein eigener Entschluss, sondern das zwangsläufige Ergebnis einer Kaskade von, sagen wir, sich durchkreuzenden Entwicklungen.

Eine betraf das Geschäft, das Versandantiquariat. Seit Jahren war hier nicht mehr viel los; das Internet hatte den Handel nur kurz aufblühen lassen und dann endgültig massakriert. Die Leute lasen immer weniger, und das wenige, das sie lasen, lasen sie im Netz. Hatte sich Schill am Anfang noch geweigert, Bücher nach Gewicht oder Kubikmetern aufzukaufen, und hatte er es schließlich doch getan, begeistert und fassungslos, weil sich herausstellte, dass in den Kartongebirgen, die er sichtete, wertvolle Gesamtausgaben von Stifter oder Gutzkow oder Friedrichs des Großen für lächerliche Cent-Beträge enthalten waren – so ergab sich bald, dass er auf all den schönen Erwerbungen sitzen bleiben würde. Selbst geschenkt, stellte sich heraus, würde niemand das mehr nehmen wollen, es sei denn, er bezahlte die Transportkosten, was er irgendwann, um Platz zu schaffen, tatsächlich tat.

Am Ende schlussfolgerte er richtig, dass ihm nichts anderes übrig bleiben würde, als sich auf internetferne und digital inkommensurable Gebiete zu spezialisieren, und nach ein paar kurzen und erfolglosen Versuchsreihen auf dem Feld der Esoterik und Astrologie (er hatte die rare Enzyklopädie von Klöckler im Bestand ebenso wie den vergessenen Himmler-Astrologen Wulff) musste er einsehen, dass dieser Markt längst aufgeteilt und er zu spät gekommen war.

Er stieß erneut alles ab und kam aufs Duellwesen beziehungsweise blieb darauf sitzen, da zwei Kisten, aus einem österreichischen Erbschaftsaufkauf stammend, sich als absolut unveräußerlich, ja unverschenkbar erwiesen. Er las, mehr aus Langeweile als aus Interesse, in den seltsamen Broschüren des Grafen Chatauvillard, eines Mitglieds des Pariser Jockey-Clubs, außerdem Die Regeln des Zweikampfs von Louis Chappon, Armand Croabbons La science de point d’honneur und weitere richtungsweisende Werke, in denen echte Ritterlichkeit und edle Menschlichkeit keine hohlen Worte waren, sondern offenbar Grund genug, aus dem Leben zu scheiden. Wo genau und an welcher Stelle seiner Lektüren er abdriftete, ist nicht mehr aufzuklären. Er wurde jedenfalls, wie bei Süchtigen oft zu beobachten, sein bester Kunde. Die Duell-bibliothek schwoll an, und er verkaufte naturgemäß so gut wie nichts davon, auf eine Zukunft hoffend, die dieses spannende und vernachlässigte Feld der Kulturgeschichte dereinst entdecken und bei ihm ordern würde.

Parallel zu dieser rein geschäftsmäßigen Transformation seiner Interessen ging eine gravierende soziale Entkopplung einher. Die wenigsten seiner Freunde vermochten Interesse aufzubringen für den Quatsch. Duelle als das nächste große kommende Ding – niemandem leuchtete das ein. Für das Lektüremodul Duelle – gestern, heute, morgen?, das er in einem Anflug von Mitteilungsbedürfnis an der Volkshochschule Friedrichshain einreichte, meldeten sich null Interessenten an. Rückschläge waren das, die ihn in seiner neu erwachten Leidenschaft trotzig bestärkten.

Als er von einer Studienreise, wie er es nannte, zu Schauplätzen historischer Duelle in Paris und Warschau zurückkehrte, fand er auf dem Küchentisch einen Zettel, auf dem seine langjährige Freundin Constanze einen knappen Abschiedsgruß notiert hatte. Es reiche, schrieb sie, ihr schon lange, wie er wisse, sie habe definitiv genug davon, ihre Zeit mit einem Junkie zu verbringen, der ständig trostlose Lichtungen aufsuche, anstatt mit ihr in den Süden zu verreisen. All seine Versprechen, damit aufzuhören, seien nicht viel wert gewesen, genau genommen nichts. Das Einzige, was sie noch sagen könne, sei sorry, und das sage sie jetzt. Sie ziehe nämlich die Leidenschaften der Gegenwart denen der Vergangenheit vor und würde sehr schätzen, wenn er das respektierte und sie mit Anrufen oder was auch immer verschone.

Den Brief und den Hausschlüssel, den sie dazugelegt hatte, schaute Schill ernst und schuldbewusst an. Dann griff er zu seinem Telefon, um sie anzurufen, besann sich aber, eingedenk ihrer Worte, und saß einfach da, unfähig etwas zu tun.

Später rauchte er eine Zigarette und sah der Dunkelheit bei ihrem Eintreten in seine Küche zu. In der Hand hielt er jetzt nicht mehr das Telefon, Zettel und Hausschlüssel waren beiseitegeschoben, und vor ihm lag ein kleiner Stein auf dem Tisch, den er im Warschauer Stadtteil Mlłociny aus der Weichselböschung geborgen hatte. Hier hatten sich 1766 Giacomo Casanova und der polnische General Franciszek Ksawery Branicki duelliert; es ging um eine Primaballerina namens Anna Binetti, die Casanova zugunsten einer anderen Tänzerin vernachlässigt hatte. Der General, ebenfalls Liebhaber der Dame, nannte ihn daraufhin einen venezianischen Feigling, und das daraufhin unvermeidliche Duell, bei dem Branicki einen an allen lebenswichtigen Organen glücklicherweise vorbeirauschenden Bauchschuss erlitt und Casanova einen Schuss durch die Hand, erregte in ganz Europa großes Aufsehen, nicht zuletzt wegen der formvollendeten und höflichen Dialoge, mit denen die Kontrahenten sowohl vor als auch nach dem Duell, kurz nach drei Uhr nachmittags im Brühlschen Garten, Konversation machten. Als der General, nach ein paar Tagen, außer Lebensgefahr war, besuchte ihn Casanova am Krankenlager.

»Ich bin gekommen, um Eure Durchlaucht um Verzeihung zu bitten, dass ich eine kleine Beleidigung nicht einzustecken verstand, auf die ich vernünftigerweise nicht hätte achten sollen. Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass die mir von Ihnen erwiesene Ehre die Beleidigung weit überwiegt, und bitte Sie für die Zukunft um Ihren Schutz gegen Ihre Freunde, die Ihre Großmut nicht kennen und glauben, meine Feinde sein zu müssen.«

Der General antwortete: »Ich gebe zu, Sie beleidigt zu haben, doch werden Sie zugeben, dass ich dafür mit meiner Person vollauf bezahlt habe. Was Ihre Bitte angeht, so werde ich der erklärte Feind all jener sein, die Sie nicht achten. Nehmen Sie Platz und lassen Sie uns in Zukunft gute Freunde sein. Man bringe Monsieur eine Tasse Schokolade.«

Casanova überreichte bei der Gelegenheit sogar ein Souvenir.

»Ihre Kugel hat mir den ersten Fingerknochen zerschlagen, Durchlaucht. Hier ist sie, abgeplattet durch meinen Knochen. Gestatten Sie, dass ich sie Ihnen zurückgebe?«

Casanova konnte nach dem Duell sich vor Bewunderungsbekundungen und Einladungen kaum retten, alle Welt wollte ihn kennenlernen, und Schill bedauerte sehr, durch die Umstände seiner Anwesenheit im falschen Jahrhundert daran gehindert zu sein, mit dem Mann eine Tasse Schokolade zu nehmen, und mit den von ihm überlieferten Schilderungen in der Novelle Das Duell oder Versuch über das Leben des Venezianers G.C. vorliebnehmen zu müssen, die er nach der Lektüre zurück in die Sammlung stellte.

Eine Zeitlang gelang ihm noch, seinen alten Freund Jan Vogler für gedankliche und tatsächliche Exkursionen zu historischen Duellschauplätzen zu begeistern, bevor der enerviert die Notbremse zog und sich jede weitere Erwähnung der Thematik verbat. Während eines gemeinsamen und ansonsten perfekten Wanderurlaubs in den Alpen nutzte Schill die räumliche Nähe zum Kurort Davos, um für beide einen Literarischen Sommerspaziergang auf der Schatzalp zu buchen. Auf den Spuren Thomas Manns am Zauberberg sollte es zu den Schauplätzen des Romans und des Dichters gehen. Zusammen mit einem Dutzend Touristen besichtigten sie den Speisesaal des Berghotels (alles noch im Originalzustand, nur das Geschirr wurde zwischenzeitlich abgewaschen), liefen durch das Tälchen des Guggerbachs, wo der hochberühmte Schriftsteller ebenfalls gewandert sei (täglich 25 Minuten), und kamen auch zu der Lichtung, auf der am Ende des Buches das Duell zwischen den beiden Romanfiguren Lodovico Settembrini und Leo Naphta eskaliert sein sollte.

Geführt wurden sie von einer jungen Studentin, die auf unschuldige und charmante Art ein paar Kleinigkeiten durcheinanderbrachte, was dazu führte, dass einer der mitlaufenden Herren, ein kleines, dickes, mit greller Windjacke und Nordic-Walking-Stöcken ausgerüstetes Deutschlehrergespenst, sie unterbrach und onkelhaft korrigierte.

Sie alle, sagte er, würden ja hier, versammelt am Genius Loci, an diesem Wurmloch zwischen Literatur und Leben, der Schauder des quasi Realen ergreifen, keine Frage. Ob es aber nicht eventualiter so sei, dass Thomas Mann statt im Jahre 1910, wie sie glaube, erst 1912 auf der Schatzalp eingetroffen sei? Ob man nicht sagen müsse, konziserweise, dass nicht er, der Dichter, im Davoser Sanatorium gewesen sei, sondern lediglich seine Frau, der er einen dreiwöchigen Besuch abgestattet habe? Und ob diese Lichtung, auf der sie sich befinden, heute eo ipso so aussehe wie im Roman beschrieben, wenn man doch wisse, dass das Duell im tief verschneiten Winter stattgefunden habe und nicht auf hochsommerlich begrünter Wiese?

Beschämt entschuldigte sich die zurechtgewiesene Studentin, bedankte sich für die Richtigstellung, und der Mann, in vermeintlicher Bescheidenheit, hob abwehrend seine Hände, an denen in Schlaufen die Stöcke baumelten, sodass er aussah wie eine von unsichtbarer Macht dirigierte Puppe. Wenn er möge, sagte sie, da er doch so viel mehr wisse als sie, könne er an ihrer Stelle die Führung übernehmen, sie habe nichts dagegen, etwas dazuzulernen.

Der Mann an den Stöcken seufzte theatralisch und legte sofort los. Hier also, nicht dort, direkt unter der Fichte, bei der sie stehen, müsse sie ja wohl gewesen sein, die berühmte Bank, wo Naphta noch eine letzte Zigarette geraucht habe, die Zigarette davor, wenn man so wolle, vor dem letzten Duell der deutschen Geistesgeschichte, bei dem bekanntlich zwei Schüsse gefallen seien, einer in die Luft und einer in die falsche Richtung, weshalb man nicht von einem Duell im engeren Sinne sprechen könne, nein, ganz und gar nicht. Bei Thomas Mann selbst sehe es ähnlich aus, er sei zwar in seinem Leben keiner Duellforderung aus dem Weg gegangen, aber nur deshalb, weil es keine gegeben habe, nicht wahr.

Schill klatschte jetzt etwas zu demonstrativ Beifall, der Mann, in einer tragischen Fehleinschätzung der zweifellos höhnisch gemeinten Geste, nahm es als Zustimmung und sprach weiter.

So leider seien sie nun einmal, unsere Dichter, Fremde im Vertrauten, Vertraute in der Fremde. Wer wolle es ihnen verübeln? Naphta also habe als Erster Aufstellung genommen, ungefähr dort, und Settembrini etwas später, fünfzehn Schritte entfernt von ihm. Alea iacta est, anders könne er es nicht sagen. Hier sei ein Mensch verendet, der kein Mensch gewesen sei, sondern mehr und weniger zugleich, ein Gedanke, ein Hirngespinst, cum grano salis, Triumph des Irrsinns! Er sagte noch mehr derartige Dinge und zeigte mit den Stöcken rudernd die Positionen, ergriffen und andächtig abwartend, als würde vor dem inneren Kino aller jetzt die Romanszene ablaufen.

»Man muss etwas tun.« Schill, der das geschraubte Gefasel mit einer gewissen Fiebrigkeit verfolgt hatte, sagte das leise zu Vogler, der nicht verstand, was er damit meinte. Ein paar tumultuöse Szenen später stand er zusammen mit allen anderen um Schill und den Dicken herum, die sich mit den Stöcken einen ebenso absurden wie verbissenen Fechtkampf lieferten. Dabei versetzte er, Schill, seinem überrascht zurückweichenden, zurückstolpernden Gegner einen spitzen Stich nach dem anderen ins Futter der Funktionsjacke, den Stock wie einen Degen schwingend, wobei der andere mehr schlecht als recht parierte; augenscheinlich beherrschte er die Technik nicht, woher auch, und fuchtelte panisch herum.

Wie es geschah und vor allem warum – man wüsste es gern! Irgendwie hatte sich Schill hinter den Mann geschlichen, eines der albernen, lose am Handgelenk baumelnden Wandergeräte geschnappt und hatte sich dann mit einer schnellen Drehbewegung ihm entgegengestellt und »Stopp!« gerufen. Alle erstarrten. Vogler ergriff Schills Arm, er wurde abgeschüttelt.

»Thomas Mann kannte sich sehr wohl aus in Duellfragen, sogar im richtigen Leben, weil er nämlich selbst einmal gefordert wurde, und zwar von seinem Kollegen Theodor Lessing. Es war wirklich nur ein Zufall, dass er dabei nicht draufging, denn er konnte die Sache wegen eines Formfehlers abwenden, Sie Komiker!« Schill tippte dem Angesprochenen mit dem Stock auf die Brust. Der wich nach hinten und sagte empört schnaufend: »Ich darf doch wohl bitten!«

»Nein! Thomas Mann beschreibt nirgends genau, wer wo stand. Niemand weiß es. Sie hier schon gar nicht.« Ein weiterer Stich, diesmal Richtung Schulter, erfolgte.

»Und: Es war ganz sicher auch nicht das letzte Duell«, Schill tänzelte mit dem Stock hin und her. »Und wollen Sie wissen, warum?« Mit diesen Worten schlug er dem perplexen Dicken die zur Abwehr erhobene Hand weg, wobei sein Stock gefährlich abgelenkt wurde und eine blutende Wunde auf dessen Kinn hinterließ. Der Mann schnappte nach Luft, stürzte auf Schill zu; es kam zu einem grotesken, nicht ungefährlichen Fechtkampf; Schill höhnte, der andere schrie. Von allen Seiten rannten die anderen Spaziergangsteilnehmer, Vogler voran, hinter den beiden her und versuchten sie festzuhalten und abzudrängen.

Die Polizei, herbeigerufen, nahm leichte Verletzungen und eine Anzeige wegen Tätlichkeit auf, die später wegen Geringfügigkeit eingestellt wurde.

Vogler, dem Freund einen kolossalen Dachschaden attestierend, reiste vorzeitig ab.

Wenn nicht alles täuscht, war Schill hastig zum Auktionshaus aufgebrochen, nachdem er im Internet auf der Suche nach alten Pistolen vor einem unerwartet vielfältigen und in vielen Details schwer einzuordnenden Angebot zunächst kapituliert hatte. In einem Militariaforum erblickte er die Ankündigung der für den Nachmittag anberaumten Veranstaltung, auf der zu seiner Überraschung gleich mehrere Duellpistolenpaare zur Versteigerung kommen sollten, darunter auch Legendäre Waffen aus den Beständen der Wehrmacht, wie es hieß, und saß nun mit der vagen Hoffnung, hier fündig zu werden, abwartend unter den Zuschauern.

Als Nächstes wurden die Schulterklappen eines namentlich nicht für erwähnenswert befundenen Sergeanten der Feldartillerie aus der Zeit des Ersten Weltkrieges angeboten, für die eine Dame in der zweiten Reihe beim Stand von 150 Euro den Arm hob. Ein französisches Nadelbajonett ging für 100 Euro an einen weißhaarigen Alten, und das garantiert rostfreie, wie annonciert wurde, Exemplar eines Ritterkreuzes mit eisernem Eichenlaub für 7.500 Euro an den Herrn neben Schill, der die ganze Zeit unbeweglich mit verschränkten Armen dagesessen und nur leicht mit dem Kopf genickt hatte.

Schill wartete ungeduldig auf die Pistolen. Die bizarre Parade der Überbleibsel toter Zeiten, die hier stattfand, befremdete ihn keineswegs. Er fühlte sich vielmehr verstanden und auf seltsame Weise getröstet von dem Gedanken, dass alle früheren Epochen Bewahrenswertes hervorgebracht hatten, das seine eigene Würde und Wahrheit behielt, wenn ihm auch für den überaus eindrucksvollen, gut erhaltenen Helm eines römischen Zenturio aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, der bei 35.000 Euro startete, absolut keine Verwendungsmöglichkeit einfallen wollte.

War es das Alter an sich, das die einstmals profanen Gegenstände derart veredelte? War es ihre oft mit Tod und Verderben einhergehende martialische Geschichte, ihre mit dem Blut des Nihilismus eingefärbte Biografie? Oder war da noch mehr, ein verborgener, in sie eingeschriebener Sinn, der sie für die Gegenwart überhaupt erst interessant machte?

Hübsch, sich vorzustellen, mit welcher Perplexität der einstige Besitzer des römischen Helms, wenn er, barhäuptig und auf der Suche nach seiner Kopfbedeckung, in die laufende Auktion geraten wäre, wohl die versammelte Runde gemustert hätte. Noch skurriler müsste eine Auktion ein paar Hundert Jahre später in der Zukunft sein, auf der etwa ein Motorradhelm oder, sagen wir, das Basecap des Mannes zwei Reihen vor ihm zur Versteigerung käme. Warum, fragte sich Schill, sollte sich jemand jemals dafür interessieren? Aus den gleichen Gründen etwa, aus denen der Herr im Lodenmantel gerade für Pickelhaube, Schirmmütze und Epauletten aus dem Nachlass irgendeines kaiserlichen Senatspräsidenten des Reichsmilitärgerichts der vorletzten Jahrhundertwende 10.000 Euro bezahlte?

Beim Anblick des Käufers, der jetzt die Lippen spitzte, wie um eine Kussbewegung für sich selbst anzudeuten, war Schill nicht sicher, ob er das wirklich wissen wollte, zumal es jetzt losging. Aufgerufen wurde ein Paar französische Kavallerie-Pistolen, Kaliber ca. 15 mm, mit Kimme, ohne Korn, in mit grünem Samt ausgelegtem Aufbewahrungkasten. 18.500 Euro sei der Einstiegspreis, verkündete Frau Meerbusch. Schills Nachbar bewegte sich nicht, und Schill, dem inzwischen klar war, dass er sich bei dem Preis, so fantastisch er war, nicht verhört haben würde, bewegte sich ebenfalls nicht. 18.500 Euro hatte er, wenngleich sicher der Einzige im Saal, womöglich weltweit, der die Pistolen wirklich gebrauchen konnte und wollte, nicht zur Verfügung. Dennoch freute er sich, als Frau Meerbusch nach einer Kaskade von Handzeichen, Kopfnicken und Telefoninterventionen ein Gebot von 24.000 Euro zum Ersten, zum Zweiten ausrief und, nach der üblichen Pause, auch zum Dritten. Niemand wäre irritiert, wenn er hier heute zuschlüge, er würde einer von vielen sein.

»Ein Jammer«, meldete sich Schills Nachbar, ohne sich umzuwenden, aber offenkundig zu ihm sprechend, »wenn die Dinger wenigstens beschussfähig wären.«

Schill nickte verständnisvoll, verstand aber nichts. »Beschussfähig sollten sie schon sein«, sagte er, und jetzt bewegte der Mann neben ihm den Kopf und sah ihn an.

Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn Schill an diesem Nachmittag tatsächlich ein Paar originale historische Duellpistolen erworben hätte. Drei Lose kamen noch zur Versteigerung, aber ihm war wohl klar geworden, dass die angebotenen Waffen für seinen Zweck ganz untauglich waren, nicht nur ihres Preises wegen. Sollte man eine Pistole mit glattem Lauf bevorzugen anstelle einer mit gezogenem Lauf? Eine folgenschwere Entscheidung, weil die Zielgenauigkeit bei Ersterer zwar ungenauer sein sollte, aber eben genau deshalb mehr mit der klassischen Vorstellung von einem Duell als Schicksal und Gottesgericht übereinstimmte. Lächeln musste er, als ein Konvolut mit kanonenförmigen Läufen zum Gebot kam, denn so, wie die streuten, brauchte man gar nicht mit dem Zielen anzufangen. Dazu kamen praktisch unlösbare Fragen der Munition: Steinschloss oder Perkussionsschloss mit Anzündhütchen, Vorderlader oder Revolver, Kugelguss und Kugelzange, ja oder nein? Es gab Gussformen für bleierne Rundkugeln und für konische Kugeln. Sehr verwirrend das alles, sehr aparte Fertigkeiten und Kenntnisse voraussetzend und vor allem Zeit, die Schill nicht hatte.

Auch die wieder mit der größten Selbstverständlichkeit von Madame Meerbusch in den Saal hineingerufenen Startpreise, von 11.000 bis 30.000 Euro, erschienen ihm angesichts der vielen Unwägbarkeiten als zu unseriös, zu windig. Garantien dafür, dass die Pistolen auch funktionierten, gab es nämlich keine, musste es nicht geben, denn niemand wollte sie benutzen. Womöglich lag das auch an der von seinem Nachbarn vermissten Beschussfähigkeit, womit der entscheidende Grund genannt ist, den Schill hatte, sich beim Bieten zurückzuhalten. Denn der Mann neben ihm hatte bei den drei Angeboten jedes Mal den Kopf geschüttelt, wenn man die für die Umgebung kaum evidente, aber für Schill wahrnehmbare Bewegung des Kopfes so deuten wollte. Einmal, bei einem Paar deutscher Perkussionspistolen mit gerilltem achteckigen damaszierten Lauf, hatte er Schill sogar leicht am Ellenbogen berührt und, nachdem er herübersah, so eine Art Gottbewahre-Geste gemacht, allein mit seinen aufgerissenen Augen und zusammengepressten Lippen, wie sie eindeutiger nicht sein konnte.

Groß und beunruhigend sind die Mysterien des Waffenhandels. Den Mann, so wie er da neben Schill saß, mit verschränkten Armen, provozierend abwartend, umgab fraglos eine Aura von Kapazität und Geheimwissen, und das fraglos zurecht. Sein Name war Nikolai Lorenz. Im zivilen Leben Hausmeister einer Berufsschule, bekannte er sich auch rein äußerlich zu dem Beruf, mit Lederweste über dem karierten Hemd, getönter Brille und dem verschwitzten welligen Haar. Zugleich betrieb er, und deshalb war er hier, einen gut laufenden Internetshop für Militaria und Orden des 20. Jahrhunderts, eine Epoche, die Schill für Sammelzwecke eher für ungeeignet gehalten hätte. Denn welche nostalgischen Emotionen sollten Maschinengewehre oder Fliegerabwehrkanonen bitte schön zu wecken vermögen?

So dachte er jedenfalls, bevor er wusste, dass er sich irrte.

»Hier bieten Sie auf eine Granatbüchse 39«, wurde ausgerufen, »eine Panzerabwehrwaffe aus den deutschen Gustloff-Werken, originalverpackt, neuwertig, da nie im Einsatz gewesen, der Einstiegspreis liegt bei 8.000 Euro. Wer möchte bieten?«

Madame Meerbusch blickte mehrmals suchend in die Runde, Schills Nachbar nickte sehr ernst.

»8.500 der Herr in der Weste?« Er nickte erneut.

»8.500«, bestätigte sie weitersuchend, »9.000 der Mann hier vorn mit Basecap … 10.000 am Telefon …« Eine Assistentin nickte, und nun schüttelte Lorenz den Kopf.

»Chemu byt, togo ne minovatj«, murmelte er zwischen den Zähnen, »was sein soll, ist nicht zu vermeiden«, und hob zum ersten Mal an diesem Nachmittag die Hand.

»11.000 der Mann in der Weste.«

»12.000 hier vorn rechts.« Vorn rechts, ein Herr im dunkelblauen Einreiher, drehte sich zu Lorenz um, der wieder die Hand hob, diesmal mit drei Fingern.

»15.000 der Mann in der Weste.« Nun drehten sich alle um, nicht nur zu Lorenz, sondern auch zu Schill, die anscheinend inzwischen als eine Art Einheit betrachtet wurden.

»15.000 zum Ersten, zum Zweiten …«, Meerbusch blickte zur Assistentin an der Seite, die den Kopf schüttelte, »und zum Dritten.«

Eine sozusagen nagelneue Nazi-Panzerabwehrbüchse bei einer Versteigerung im Kunstauktionshaus zu erwerben – Schill war nicht einverstanden. Diese moderne, in hoher Stückzahl produzierte Waffe, die nicht einmal über eine sogenannte Patina verfügte und sicher auch alles andere als selten war? Bei der von Kunsthandwerklichem nicht gesprochen werden kann, keine Arabesken-Gravur nirgends, keine goldeingelegten Initialen. Wer bitte sammelte das? Er nahm sich vor, die Frage für später aufzuheben.

Ebenfalls aus dem Zweiten Weltkrieg erwarb Lorenz noch einen, allerdings gebrauchten, Luftwaffen-Drilling M 30 der Firma Sauer Sohn. Das, verkündete Madame Meerbusch bei der Vorstellung in einem Tonfall, dem Bewunderung, ja Verzauberung anzumerken waren, sei das Gewehr der Fernaufklärer gewesen, es habe der Selbstverteidigung gedient im Fall einer Notlandung hinter feindlichen Linien. Es kostete 11.500 Euro.

Dann kam die Kiste. Sie wurde von einem Angestellten auf den Tisch gehievt, ein schweres Monstrum, zerbeult und ramponiert, mit alten Brandspuren.

»Wir kommen zum letzten Los«, rief Madame Meerbusch, »eine Offizierskiste der SS mit Zinkbeschlägen, den Dokumenten zufolge aus dem Bestand der berühmten Heilanstalten Hohenlychen.«

Im Saal herrschte absolute Stille. Sie klopfte auf das Holz, es klang dumpf. Dann öffnete sie den Deckel, während sie, mit der Hand einen Gegenstand nach dem anderen hochhaltend, weitersprach. Zum Vorschein kamen eine Pistole, die sie aus einer alten Zeitung wickelte und wie alles, was folgte, vor sich ablegte, mehrere Magazine, ein verschnürtes, leicht verkohltes Paket mit Papieren, eine weitere Pistole, ein Blechkassette, in der ein paar Orden schimmerten, sowie ein Kinderpantoffel, den sie irritiert musterte.

»Die Kiste«, sagte sie, mit dem Schuh gestikulierend, »wie Sie sie hier sehen, ist in dem Zustand, so wie sie 1945 nach der Eroberung durch Angehörige der Roten Armee beschlagnahmt und aufbewahrt wurde. Es sind sicher nicht die einzelnen Stücke an sich, aber ihre Herkunft macht sie so einzigartig und bedeutend. In den Heilanstalten fand 1937 ein Duell zwischen zwei SS-Angehörigen statt. Wir wissen nicht viel darüber und verkaufen daher dieses Los, wie es ist. Das heißt, wir geben ausdrücklich keine Versicherung ab, dass es sich um Originalobjekte handelt, wenn auch alles …«, sie bemerkte jetzt den Schuh in ihrer Hand und legte ihn schnell ab, »… fast alles dafürspricht. Wir beginnen bei 25.000.«

Schill, der die ganze Zeit wie in Trance in sich hineingenickt hatte, hob langsam die Hand.

»Der Herr im Trenchcoat diesmal wirklich?«, scherzte Frau Meerbusch, aber im gleichen Moment hoben sich vorn zwei weitere Hände, eine Assistentin am Telefon machte Handzeichen, und innerhalb weniger Augenblicke hatte sich der Preis verdoppelt. Das war sehr viel mehr Geld, als Schill zur Verfügung hatte, aber entweder war ihm gar nicht bewusst, dass er seinen Arm immer noch hob, oder er war zu abgelenkt durch die Erwähnung des Duells in Hohenlychen. Die Angebote flogen hin und her, auch Lorenz neben ihm bot mit.

»Familienerbstück, muss sein …«, sagte er leise zu Schill, der Verständnis signalisierte, wobei er wiederum nichts verstand.

»76.000 zum Zweiten und zum …«, hier folgte wieder die obligatorische Kunstpause, in der Madame Meerbusch prüfend zu Schill herübersah, dessen Arm jetzt langsam nach unten sank, und dann zu seinem Nachbarn, der mit Handzeichen bestätigte.

»76.000 zum Dritten! Das Los geht an den Herrn in der Weste.«

Nach dem Ende der Auktion zerstreuten sich die Leute langsam. Schill stand noch wie betäubt bei einer Gruppe um Meerbusch, wo gerade die Frage aufkam, ob jener unbekannte Telefonbieter, der Bieter 172, der so stark an dem Husarensäbel interessiert war,