Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BeBra Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

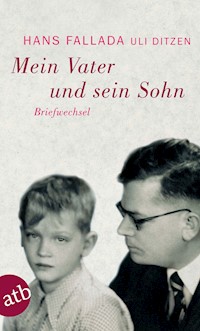

Hans Fallada war einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Er wurde vor allem für seine großen Romane über kleine Leute bekannt, die auch heute noch internationale Bestseller sind. Als er sieben Jahre alt war, zog seine Familie nach Berlin, wo er um die Jahrhundertwende große Teile seiner Kindheit und Jugend verbrachte. Ende der 1920er Jahre, frisch verheiratet, versuchte er erneut in der inflationsgeplagten Hauptstadt Fuß zu fassen. In diesem Buch sind autobiografische Texte versammelt, in denen er auf diese prägende Zeit zurückblickt: auf die ersten Freundschaften, die Zwänge einer wilhelminischen Erziehung und sein Schwanken zwischen Aufbegehren und Anpassung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 152

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

HANS FALLADA

Herausgegeben und mit einem Nachwort von Ingrid Feix

BeBra Verlag

INHALT

Lügen ernten Prügel

Ärger in der Penne

Missglückte Flucht

Beim Zahnarzt und beim Friseur

Ausflug in die großen Ferien

Bücherlust

Weihnachten in der Familie

Auf Wohnungssuche

Ein Brief an die Eltern am 12. Mai 1930

Kleiner Mann – was nun?

Nachwort

Über die Herausgeberin

LÜGEN ERNTEN PRÜGEL

Mein Vater glaubte fest daran, dass jedem Menschen ein Spartrieb angeboren sei. Jeder wollte doch vorwärts kommen im Leben, und jeder sah gerne, wenn seine Kinder mehr wurden als er. Wie sollte da ich, sein und seiner ebenso sparsamen Frau Sohn, dieses urmenschlichen Triebes ganz entblößt sein –?! Er war da, er musste da sein, meines Vaters Aufgabe war es, ihn zu entwickeln! Da dies mit Geld nicht gelang, trotzdem mir mein Vater ein Kontobüchlein geschenkt hatte, in das ich Einnahmen und Ausgaben eintragen sollte – ich benutzte das Heft alsbald als Bücherverzeichnis –, so gedachte Vater über den Sammeltrieb den Spartrieb zu entwickeln.

Wenn ich nun mit einer guten Zensur nach Haus kam, wenn ich beim Zahnarzt mutig gewesen war, wenn ich eine Woche lang meinen Lebertran ohne erhebliche Revolte genommen hatte, bei all solchen lobenswerten Anlässen überreichte mir mein Vater ein volleres oder leereres Blatt seiner Briefmarkensammlung. Erlaubte es ihm seine Zeit, erzählte er mir auch einiges, wie und wo er einzelne Marken „ergattert“ hatte (es war sein Stolz, dass er nie einen Pfennig dafür ausgegeben hatte). Oder er berichtete mir auch von den Ländern, aus denen sie kamen, nahm Reisebeschreibungen aus seiner Bücherei und suchte so ein Band zwischen mir und den Marken zu knüpfen.

Zu Anfang schien ihm dies auch zu gelingen. Da er aus Vorsicht mit den weniger wertvollen Marken, späteren Erwerbungen durch Tausch, anfing, so sah ich mit Vergnügen die bunt bebilderten Marken Südamerikas an: mit Vögeln, Landkarten, Palmen, Affen, Städteansichten. Ab und zu wagte ich sogar ein oder zwei Groschen meines Taschengeldes daran und ergänzte einen „Satz“. Dann lobte Vater mich.

Aber je höher wir mit der Zeit im Werte kamen, umso mehr langweilten mich die gezähnten und ungezähnten Papierstückchen. Zahlen, immer nur Zahlen standen darauf, und die leuchtenden Farben wurden immer stumpfer, gingen immer mehr ins Gräuliche und Bräunliche über. Sie langweilten mich, ich fand es je länger, je mehr höchst betrübend, dass ich statt eines Talers für eine gute Zensur immer nur diese langweiligen Blättchen erhielt. Ich sah sie kaum noch an. Wenn ich mein artiges Dankeschön, in dem doch schon Enttäuschung mitschwang, gesagt hatte, stopfte ich das Blatt achtlos zu den andern in einer Kommodenschieblade.

Ganz entgangen ist meinem Vater dieser Stimmungsumschwung wohl nicht. Eindringlicher als sonst suchte er mir begreiflich zu machen, wie kunstvoll diese kleinen Blättchen ausgeführt waren, wie sauber in Zeichnung und Strich. Und als dies nicht verfangen wollte, wies er auch – wenn schon widerstrebend, denn so etwas lag ihm gar nicht – auf den hohen Wert mancher Stücke hin, um meine Besitzerfreude anzustacheln.

Aber es half alles nichts. Heimlich grollte ich weiter mit Vater. Wie viele Wünsche hätte ich mir mit einem Taler erfüllen können! Ich törichter Tropf kam gar nicht auf den Gedanken, dass ich mir durch den Verkauf einer einzigen Marke die Wünsche eines Viertel-, eines halben Jahres hätte erfüllen können. Ich machte meine Dummheiten, wie auch später im Leben, unbegreiflich gründlich.

Da war nun mein Freund Hans Fötsch, und Fötsch war ein echter Sammler. Er sammelte sowohl Brief- wie Siegelmarken, wie Stollwerck-, wie Liebigbilder. Von diesem allen schienen mir die Liebigbilder am begehrenswertesten. Einmal waren sie selten, denn jedem so lange reichenden Fleischextrakttöpfchen lag nur ein Bild bei. Zum anderen zeigten sie Szenen aus den Pampas, mit Toros, Haziendas, Gauchos, Lassos, Indios – alles Dinge, die meine Fantasie entzündeten. Viele hundert dieser Bilder hatte Hans Fötsch zusammengebracht, manche waren noch frisch wie aus der Presse, andere trugen die lebhaftesten Spuren von vielen schmierigen Jungenshänden, durch die sie gegangen waren, und dies schien sie mir noch begehrenswerter zu machen. Ich weiß nicht mehr, wer von uns beiden der Versucher war, aber eines Tages war das Geschäft gemacht: Ich war der Besitzer eines dicken Stapels von Liebigbildern, meine Briefmarken aber waren sämtlich zu Hans Fötsch hinübergewechselt. Ganz wohl ist uns beiden bei diesem Tausch nicht gewesen. Wir schwuren uns strengste Geheimhaltung, und in der ersten Zeit verbarg ich auch meinen Bilderschatz ängstlich vor den Augen von Geschwistern und Eltern.

Aber ein Kind vergisst rasch, und so war der Tag nicht fern, da mich meine Mutter über meinen Bildern antraf.

„Wo hast du denn die alle her, Junge?“, fragte sie, erst noch harmlos erstaunt.

„Och –!“, sagte ich. „Sind sie nicht großartig? Kuck mal, Mutter, das ist ’ne Kaffeeplantage! Hast du gewusst, dass der Kaffee auf so kleinen Bäumen wächst?“

Aber meine Mutter kannte ihre Pappenheimer. Grade, dass ich so harmlos tat, machte mich ihr verdächtig.

„Hübsch!“, sagte sie „Und von wem hast du alle die Bilder? Es müssen doch ein paar hundert sein.“

„Fünfhundertdreißig!“, sagte ich stolz.

„Und wer hat sie dir gegeben?“

„Och –!“, sagte ich wieder. „So Jungens …“

„Was für Jungens?“, fragte sie erbarmungslos weiter. „Wie heißen sie?“

Wieder nur: „Och!“ Und schließlich: „So Schuljungens …“ Jetzt war meine Mutter fest davon überzeugt, dass etwas Verbotenes hinter der Sache steckte.

„Hans!“, sagte sie fast aufgeregt, „da stimmt was nicht. Ich will die Namen von den Jungens wissen!“ Und als ich noch immer zögerte: „Wenn du sie mir nicht sagst, gehen wir zusammen zu Vater! Vater wirst du sie schon sagen!“

Diese Drohung erschreckte mich sehr, denn ich gedachte der fehlenden Briefmarken. Ich bequemte mich also zu dem Geständnis, dass Hans Fötsch der Geber gewesen sei.

Meine Mutter atmete ein wenig auf. „Gottlob, der Hans Fötsch!“, sagte sie. Dann nachdenklich: „Und was hast du Hans Fötsch dafür gegeben? Hans ist ein guter Junge, aber er schenkt nicht gerne was weg.“

„Er hat sie mir doch so gegeben, Mutter!“

„Du schwindelst, Hans, ich sehe es dir an!“

„Wirklich und wahrhaftig, Mutter!“, versicherte ich und versuchte, nach dem Spiegel zu schielen, ob ich tatsächlich rot geworden war.

„Nein, du lügst, Hans“, sagte meine Mutter, ihrer Sache jetzt ganz sicher. „Und wenn du mir die Wahrheit nicht sagen willst, müssen wir doch zu Vater gehen.“

Nun versuchte ich, mich aufs Bitten zu legen. Ich wollte Mutter alles sagen, nur sollte sie mir versprechen, Vater nichts davon zu erzählen.

Aber Mutter ließ sich auf nichts ein. „Du weißt, ich habe nie Heimlichkeiten vor Vater. Und wenn es etwas Verbotenes ist, muss Vater es erst recht erfahren. Komm, Junge, wir gehen gleich zu Vater. Du weißt, Vater ist nie schlimm, wenn ihr offen und ehrlich gesteht, was ihr falsch gemacht habt. Nur Lügen hasst er …“

Aber ich zog es vor, erst einmal Mutter meine Schandtat zu gestehen. Ich wollte sehen, wie sie auf sie wirkte. Mutter war so erschrocken, dass sie sich glatt hinsetzte.

„Junge, Junge!“, rief sie ganz ängstlich. „Wie konntest du das nur tun! Papas schöne, kostbare Briefmarkensammlung, auf die er so stolz ist! Für die dummen schmutzigen Bilder weggeben! Ich weiß gar nicht, wie ich das Vater erzählen soll – er wird sehr traurig werden, Hans! Achtest du denn gar nicht, was Vater dir geschenkt hat –?!“

Ich bemühte mich, Tränen in den Augen, Mutter zu versichern, dass ich Vaters Geschenke sehr wohl schätze, dass ich aber Liebigbilder hübscher fände …

„Ach, Hans, wie dumm du bist!“, rief Mutter. „Für ein Zehntel der Briefmarken hättest du dir Tausende und Tausende von solchen Bildern kaufen können! Dein Freund hat dich bei dem Tausch richtig reingelegt, ich finde das aber gar nicht hübsch von Hans Fötsch!“

Mutter dachte nach. Ich wartete angstvoll darauf, dass sie mit dem theoretischen Teil, nämlich mit den Vorwürfen, fertig sei und zu dem praktischen übergehen würde, nämlich ob sie es Vater sagen würde oder nicht. Aber Mutter fand eine andere, noch schlimmere Lösung. „Weißt du was, Junge“, sagte sie ganz eifrig. „Nimm die Bilder und lauf gleich zu Hans Fötsch hinüber. Du kannst ihm ja meinetwegen sagen, deine Mutter erlaubt den Tausch nicht.“

„Aber Mutter!“, rief ich erschrocken. „Das kann ich doch nicht! Ich hab ihm doch mein großes Ehrenwort gegeben, euch nichts davon zu erzählen. Wie stände ich denn da vor ihm –?!!“

Doch hielt meine Mutter von großen Ehrenwörtern nicht viel. „Ach, Unsinn, ihr mit euren Ehrenwörtern!“, rief sie ärgerlich. „Ihr seid doch bloß Jungens, und du bist ein Junge, der tüchtig reingelegt worden ist! Gib deinem Herzen einen Stoß, Hans, und laufe zu Fötsch hinüber!“

„Er gibt mir die Marken bestimmt nicht wieder, Mutter.“

„Er muss es ja tun. Er wird ganz genau wissen, dass er dich reingelegt hat. Er hat auch Angst, dass seine Eltern was erfahren, verlass dich drauf!“

Aber ich widerstand meiner Mutter hartnäckig. Ich wollte mich nicht vor dem Freund blamieren. Ich wollte nicht „ehrlos“ vor ihm werden. Und außerdem, was ich Mutter aber nicht zu sagen wagte, hatte Vater mir die Marken richtig geschenkt, als Lohn für mancherlei vorzügliche Leistungen, und mit seinem Eigentum kann jeder machen, was er will. Fand Vater die Marken so kostbar, hätte er sie mir nicht schenken dürfen. Ich hatte ihn nicht darum gebeten! Ich fand die Bilder nun einmal noch immer schöner …

So argumentierte ich und widerstand der Mutter. Traurig ging sie von mir fort, unverrichteter Sache. Und traurig verlief auch das Abendessen. Vater, der sicher schon alles wusste, war sehr still, sah mich nur manchmal prüfend an. Aber nach seiner Art enthielt er sich jeder Einmischung, die Sache war in Mutters Händen, er wartete still ab … Nie erlaubten sich die Eltern Übergriffe eines in die Sphäre des andern. Sie halfen einander nur, wenn die Hilfe gewünscht wurde.

Schlimm war die Nacht. Manchmal fand auch ich, ich hätte diesen Tausch nicht, ohne Vater zu befragen, machen dürfen, und noch öfter entdeckte ich einen gewissen Zorn in meinem Herzen, dass Hans Fötsch mich so hereingelegt hatte. Dann hörte ich Vater singen, wie er es manchmal in seinem milden Spott tat: „Ja, ich bin klug und weise, und mich betrügt man nicht!“ Ich kam mir wirklich nicht sehr klug vor.

Aber dann dachte ich wieder an die geliebten Liebigbilder. Ich machte mir klar, dass ich sie richtig würde weggeben müssen, für immer, und ich fand sie doch so schön! Nein, ich konnte es nicht! Ich brachte es nicht übers Herz! Es war ungerecht von Mutter, so etwas von mir zu verlangen. Nie würde ich mich von diesen Bildern trennen!

Am Nachmittag des nächsten Tages saß ich wieder über ihnen. Doppelt wert waren sie mir jetzt geworden! Ich ordnete sie nach einem ganz neuen Gesichtspunkt: Indios zu Indios, Toros zu Toros, Haziendas zu Haziendas. Da kam jemand ins Zimmer, sah über meine Schulter auf die Bilder, meiner Mutter Stimme sprach: „Junge, tu uns doch die Liebe! Überwinde dich dies eine Mal!“

Dabei hatte Mutter die Hand sachte auf mein Haar gelegt.

Ich aber schwieg, und Mutter ging still, ohne ein weiteres Wort, aus der Stube.

Nun wollte ich die Bilder weiter ordnen, aber es gelang mir nicht. Ich machte einzelne Stöße aus ihnen, legte Gummibänder darum, sah sie eine Weile schweigend an. Dann stand ich auf, steckte, soviel hineingingen, in die Taschen, nahm die andern in meine Hände und machte mich auf den Weg zu Hans Fötsch.

Ach, mein Herz war gar nicht leicht, nicht im Geringsten hatte ich das Gefühl, etwas Verdienstvolles zu tun. Aber da war eine Stimme in mir, die sagte, ich müsse es tun, auch wenn es schwer sei, ich dürfe die Eltern nicht so enttäuschen … Ich könnte es nicht einmal, mein Herz sei nicht geschaffen dafür … So ging ich, wider Willen …

Ich kann nicht behaupten, dass Hans Fötsch mich mit meinem Anliegen freundlich aufnahm. Als geborener Optimist hatte ich mir eingebildet, er wenigstens werde mir jetzt keine Schwierigkeiten machen. Aber er versteifte sich auf den Satz „Geschäft ist Geschäft“ und schlug mich mit meinen eigenen Argumenten, ich habe ihm mein Wort gegeben und ich habe stets behauptet, die Marken gehörten mir. Ins Eigentum aber habe selbst mein Vater mir nichts hineinzureden.

So musste ich mit schwerem Geschütz auffahren: mit dem gegenwärtigen Zorn meines Vaters und dem zu erwartenden des seinen. Ich befand mich in einer recht zerrissenen Lage: Wohl entfachte Fötschens Widerspruch meinen Eifer, ihn doch zu zwingen, aber im Innersten wünschte ich dabei, er möge sich nicht zwingen lassen und ich könne dies meinen Eltern – immer noch Besitzer der Bilder – melden.

Aber er ließ sich leider zwingen. Er machte ein paar mürrische Redensarten, mit mir werde er auch nie wieder ein Geschäft machen, und er wisse jetzt, was von meinem großen Ehrenwort zu halten sei, aber er nahm doch die Liebigbilder in Empfang. Meine Marken freilich könne er mir nicht sofort zurückgeben, er habe sie in sein Album geklebt, da und dort, an vielen Stellen. Er müsse sie erst, wenn er Zeit habe, wieder ablösen. Einige Dubletten habe er auch getauscht, auf die könne ich keinesfalls rechnen.

Ziemlich kühl trennten wir uns. Zu Haus freilich wurde ich von der Mutter recht freundlich empfangen. Sie belobte mich, dass ich mein Herz überwunden habe, und auch der Vater schaute mich wieder gut wie sonst an. Beide Eltern waren immer bereit, den guten Willen für die Tat zu nehmen.

In der Folge aber ist es mir ergangen wie meinem Vater mit seinem Vorgesetzten: Manchen Mahn- und Bittgang habe ich zu Hans Fötsch machen müssen, ehe er mir ein Häuflein Briefmarken aushändigte: „So, das ist alles! Mehr habe ich nicht von dir!“

Selbst mein unsammlerischer Sinn erkannte, dass nur die wenigsten Stücke in diesem Schurr-Murr aus Vaters Sammlung stammten. Aber ich war der ganzen Sache müde, ich mochte nicht weiter in Hans Fötsch dringen. Trübe sah auch Vater auf das Häuflein.

„Ja, Hans, meine schöne Sammlung ist nun endgültig dahin, und du wirst es mir in Zukunft nicht übelnehmen können, wenn ich es mir sehr überlege, ehe ich dir wieder etwas Gutes schenke. Ich glaube, das Beste ist, du gibst diese Marken deiner Schwester Itzenplitz. Sie hat schon eine ganz hübsche Sammlung und wird diese Reste besser verwenden können als du.“

So tat ich und hatte nun weder Marken noch Bilder. Manchmal aber grübelte ich darüber nach, was nun eigentlich als Lohn meiner Selbstüberwindung herausgekommen war: Vater war doch ohne Sammlung, ich ohne Bilder, und der Freund war gekränkt. Es schien kein überzeugendes Resultat zu sein. Hiernach waren meine Beziehungen zu Hans Fötsch eine Zeitlang recht kühl. Wir erwählten uns andere Busenfreunde und sprachen nur das Nötigste auf der Straße, trafen wir uns einmal. Aber in der Jugend vergisst man schnell, besonders ich habe schon früh die Neigung gehabt, alle unangenehmen, besonders aber die mich beschämenden Erlebnisse so schnell wie möglich zu vergessen. Und Hans Fötsch, der Gewinner bei diesem Zwischenfall, hatte ja kaum Ursache, länger mit mir böse zu sein.

So sind wir beide eines Tages wieder im besten Einvernehmen. Damals sprach ganz Berlin von dem Warenhausneubau, der am Leipziger Platz und in der Leipziger Straße entstanden war, rühmte den Bärenbrunnen und den Wintergarten, den ungeheuerlichen Luxus des Lichthofes und pilgerte, sooft es irgend ging, dorthin, ob nun Einkauf nötig war oder nicht.

Und wir Jungen machten es nicht anders. Zwar hatten die Portiers Anweisung, allein kommende Kinder nicht in den Bau zu lassen, aber wir wussten uns schon zu helfen. Rasch wählten wir in der Vorhalle eine dickliche, eine nicht gar zu energisch aussehende Madam und gingen nun sittsam rechts und links von ihr durch die verbotene Pforte, wobei wir uns, an ihr vorbei, eifrig unterhielten.

Waren wir dann erst im Bau, so streiften wir ihn von oben bis unten ab. Lange schien es, als kämen wir nie mit ihm zu Ende. Immer wieder entdeckten wir neue Abteilungen, drangen in völlig Unbekanntes ein. Wir müssen dabei Ähnliches empfunden haben wie Livingstone oder Stanley, als sie in den schwarzen Erdteil vorstießen. Und alles war mit den wunderbarsten Schätzen gefüllt. Wir träumten davon. Wir unterlagen derselben Verblendung wie ganz Berlin, das sich in jener Zeit, da solcher Prunk noch neu war, in den Gängen und vor den Tischen drängte: Eine fiebrige Besitzgier, eine wahre Kaufwut hatte alle erfasst. Hier sah auch der Ärmste die Reichtümer der Welt vor sich ausgebreitet, nicht in Läden verstreut, die zu betreten er nie gewagt hätte, sondern gewissermaßen grade für ihn zurechtgelegt …

Noch als wir das ganze Warenhaus besser kannten als die dritte Konjugation mit monere, blieb es doch weiter das einzige Ziel unserer Spaziergänge. Es war ja ein ziemlich weiter Weg von der Luitpoldstraße bis zum Leipziger Platz, aber auch dieser Weg war nicht allen Zaubers bar. Wir liefen entweder durch die Martin-Luther-Straße über den Lützowplatz am Landwehrkanal entlang, den ich schon als Junge ganz besonders geliebt habe, oder wir gingen durch die Kleist- und Bülowstraße, wo die Riesenbuddeleien und Rammereien für den Bau der Hoch- und Untergrundbahn nicht enden zu wollen schienen. Dann bogen wir in die Potsdamer Straße ein, die mit ihren vielen Schaufenstern auch zum Verweilen lockte.

Im Warenhaus hatten wir unsere Lieblingslager, vor allem das Bücherlager selbstverständlich und die Spielwarenabteilung. Aber ich speziell bevorzugte besonders die vergleichsweise leere Bettenabteilung. Da ging ich gerne auf und ab. Ich liebte das Ansehen und den Geruch der steifen roten, blauen und gestreiften Inlettstoffe, ich liebte die großen Kästen, mit einer Glasscheibe an ihrer Vorderseite, in denen so leicht und duftig die Bettfedern lagen, von der feinsten Eiderdaune bis zur grob gesplissenen Hühnerfeder. War aber gar erst die große Maschine zum Reinigen der Bettfedern in Gang und ich konnte hineinsehen in den tanzenden, sich drehenden Wirbel aus Federn und Staub, so kannte mein Entzücken keine Grenzen!

Hans Fötsch wieder bevorzugte die Lebensmittelabteilung. Da ging er mit seiner sommers wie winters sprossigen Nase genusssüchtig witternd auf und ab, sah andächtig zu, wie herkulische Fleischer mit Rindervierteln und Schweinehälften jonglierten, wie starke Hirsche ausgeworfen wurden, und stand zum Schluss am längsten vor den Glasbassins mit den lebenden Flussfischen. Blau- und gelbschuppige Karpfen bewegten sich dort, träge die Flossen rührend, während ihre Erbfeinde, die Hechte, jetzt ohne alle Angriffsabsicht still und reglos über dem Grunde standen, auf dem sich Aale verknäult hatten.