69,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Callwey, G

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

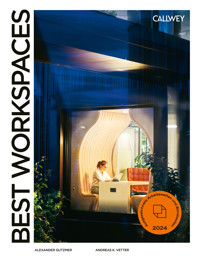

ARBEITGEBER:INNEN UND GESTALTER:INNEN ENGAGIEREN SICH ZUNEHMEND FÜR DIE NEUDEFINITION DER ARBEITSWELT. Hierfür wurde der Award Best Workspaces ins Leben gerufen, dessen Jahrbuch 2024 nun zum dritten Mal als umfassende Publikation erscheint. Großartige realisierte Büroprojekte in den Kategorien Arbeitswelten und Bürobauten wurden hierfür von einer Fachjury ausgewählt, ergänzt um zahlreiche innovative Produktlösungen von Accessoires bis zur technischen Ausstattung. Vielseitig illustriert und analytisch kommentierend gewährt das Informations- und Inspirationsbuch für alle Entscheidungsträger:innen einen fesselnden Überblick über die Bandbreite zukunftsweisender Bürokonzepte. Integriert sind Interviews und Kurzporträts der Architekt:innen und Bauherr:innen, die Einblicke in die Arbeits- und Herangehensweise der Projektbeteiligten ermöglichen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 224

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

BEST WORKSPACES

Alexander GutzmerAndreas K. Vetter

Vorwort

Andreas K. Vetter

Einleitung

Alexander Gutzmer

Die Jury

Unsere Partner

1. PREIS

Erlebnis-Welt

Hageloft

Licht und Lavendel

Alte Druckerei

2. PREIS

Rough Elegance

Aurelis Mannheim (Haus Watt)

ANERKENNUNGEN

Alle in einem

Staffbase Office

Zum Wohl

Das Baumhaus – neue Arbeitswelt der Hassiagruppe

FOTOGRAFIEPREIS

Thomas Meyer

AUSZEICHNUNGEN

Arbeitswelten

Revitalisierung mit Aquarium

MM19

Quadratisch, praktisch, bunt!

Ritter Sport Schokozentrale

13. Stock über Paddington

JAB Holding Headquarters

Viel Platz

Good Energy: Ein Workspace für die Sinne @e.on Deutschland

Nicht von der Stange

Relaxound

Cocoon und Cockpit

Brandnamic Campus

Üppig bepflanzt

MyHive Urban Garden

Bogen-Büros

Bürostandort für Art-Invest Real Estate in Düsseldorf

Strukturwandel

Flex Office 51°7

Brickwall mit Bällebad

SAP QH Berlin

Vis-à-Vis

Notariat am Marienplatz

Energiezentrum

Schaltzentrale_Kundencenter der Stadtwerke Heiligenhaus

Am Hofgarten

Ein Homebase für Berater

Kreativ für Keramik

Fabrik N°09

Fittech-Interieur

Freeletics

Über den Rängen

ZWO Offenbach – Work Follows Flow

Workspace mit Kompass

Manke Kompetenzzentrum

Office Lifestyle

Aquila Capital: New Work Meets Sustainability

Formidables Forum

Mediencampus Aachen

Forschungslandschaft

Die neue Arbeitswelt für Dewpoint Therapeutics

Energetisches Grün

Chip 1 Exchange GmbH & Co. KG

Vitalisierte Villa

Neues Arbeiten im historischen Gebäude

Büro-Welt

Konzernhauptsitz Dormakaba

Hellblaue Wandung

Munich Innovation Hub

Echter Anspruch

Hauptsitz der Bank Avera

Unter einem Dach

Inovex im Carlswerk

Arbeit daheim

Space Matters – neue Homezone für ein Medienunternehmen

Heilsame Architektur

Zentrum Cereneo Hertenstein

Navigation im Raum

New Workspaces HNL für Drees & Sommer

High Rise Office

Monex Offices

Hoch über Dortmund

Conciso synergetische Raumplanung

Viel-seitig

New Work Hub

It's a Horse's World

Digitales Gründerzentrum Lagarde1

Work Orange

engaged & Company

Alte Schule

Jung von Matt_FN3

Auf Fischgrät

Jung von Matt_GH79

Im Herzen die Natur

TONI BA III GOLDBECK NEURIED

Bürobauten

Down Under

Zero Gipps

Good News

Umbau Tamedia Gebäude, Stauffacherquai 8

In Weißtanne

Firmenzentrale Cadfem Gruppe

Vier Flügel unterm Weinberg

Place X | Headquarter XEPTUM Consulting AG

Stilvoll geziegelt

The Brick – Biotope City

Überkragend

Büro Hoffenscher

In Ordnung

Officewelt Geiger Niederlassung Herzmanns II

Gekonnt geschuppt

Trilux Licht Campus

ARCHITECTS' CHOICE

WHAT IF WE FLY

Cisco Board Pro und Cisco Spaces

Samsung The Wall All-in-One

Partner apoprojekt

Planer- und Auftraggeberverzeichnis

Impressum

Lassen Sie sich inspirieren …

Ob Architektur, Fashion, Kochen & Backen, Wohnen oder Reisen:Callwey Bücher entführen Sie immer wieder aufs Neue in andere Welten.

Mit unserem NEWSLETTER tauchen Sie monatlich ein in unserestilvolle Welt:köstliche Rezepte, Dekorations-Ideen und schöne Geschichten.Seien Sie als Erstes informiert über unsere Novitäten und Verlosungen!

https://www.callwey.de/newsletter/

Jetzt abonnieren

Natürlich finden Sie uns auch auf SOCIAL MEDIA.Folgen Sie uns schon?

@ Callwey

https://www.facebook.com/callwey

https://www.instagram.com/callwey

Callwey Bücher machen glücklich.Probieren Sie es doch mal aus.

Vorwort

Andreas K. Vetter

Man weiß ziemlich genau, wann und wo jener besondere Raumtyp entstand, der Ausgangspunkt unserer modernen „Workspaces“ ist: das Büro. Er wurde nämlich nach dem in ihm stehenden Schreibtisch benannt, und zwar etwa zu Zeiten König Ludwig XIV. in Frankreich. Dieses hochwertige, mit Edelholzfurnier, vergoldeten Bronzebeschlägen und einer Schreiboberfläche aus Leder bestückte Möbel erhielt die Bezeichnung „Bureau plat“ und war letztlich eine praktische Luxusausführung des uralten Ess- und Handwerkstisches für anspruchsvolle Tätigkeiten in Politik und Verwaltung. Auf ihm fertigte man Urkunden und Schriftstücke aus, und mit ihm konnten wichtige Personen auf ganz neue Weise auftreten – als denkende und schreibende Akteure. Im Laufe der folgenden Generationen breitet sich dieser Arbeitstisch, der das Schreibpult oder den Schreibschrank verdrängte, in Ämter, Banken und Firmen, in Bibliotheken und Universitäten aus – versehen mit Schubladen und spezifischen Tischleuchten. Der moderne Schreibarbeitsplatz war geboren, und in jenem dafür eingerichteten Raum mit Regalen, Schränken und Sitzmöbeln, der nach ihm benannt wurde – Bureau –, spiegelte sich der erste Schritt in Richtung eines neuen Qualitätsanspruchs. Das Büro wurde zum originären Ort für kontrolliert durchgeführte und professionell verschriftlichte Vorgänge des Ordnens, Verwaltens und Organisierens.

Die Folgezeit der Industrialisierung und des 20. Jahrhunderts prägte die Weiterentwicklung: Der Büroraum ließ sich nun funktional und hierarchisch skalieren. Für einfache, repetitive und massenhaft abgefragte Vorgänge entstanden mehrfach belegte Großbüros mit standardisierter Ausstattung, temporär und direkt an die Produktion angeschlossene Verwaltungsräume wurden pragmatisch und robust eingerichtet, für Leitungstätigkeiten mit anspruchsvollem Publikumsverkehr schuf man salonartige Einzelbüros mit großem Schreibtisch, Besuchersesseln und repräsentativer Möblierung. Die Büroarbeit entwickelte sich und trug dank ihrer räumlichen Differenzierung maßgeblich zur Evolution der technischen Produktion, der modernen Marktwirtschaft und einer leistungsfähigen Bildungsgesellschaft bei. Gleichzeitig erzeugten jene neuartigen Raumszenarien ebenso neuartige Verhaltenstypen, die man bald als „Bürokraten“, „Geistesarbeiter“ oder „White-Collar Worker“ bezeichnete. Typisch wurde die strikt geregelte und standortgebundene Tätigkeit, viele Beschäftigte schätzten das routinierte Beherrschen der Aufgaben, die sie an ihrer kleinen persönlichen Stelle jeden Tag über Jahrzehnte hinweg verlässlich leisten konnten – in ihrem Bürozimmer oder an ihrem Schreibtisch, ihrem Drehstuhl, ihrem Computer. Zur Entspannung gab es die kleinen Freiheiten in den Pausen: der Kaffee im Becher aus der Teeküche, der Schwatz auf dem Flur oder ein paar Minuten an der frischen Luft. Apropos kleine Freiheiten: Eine Umfrage soll angeblich belegen, dass erstaunliche 10 Prozent aller Beziehungen im deutschen Büro angebahnt wurden!

Vielleicht gehört dies schon zur zweiten Epoche unserer Bürogeschichte, dem ab den 1970er-Jahren wirkenden Reformkonzept von „New Work“. Der Habitus des mit Ärmelschonern und Bürosandalen für ein gesamtes Arbeitsleben fest platzierten Verwaltungsmenschen oder des in uniforme Anzüge oder Kostüme gepressten Angestelltentypus weitete sich damit formal auf, was sicher kein Nachteil war, denkt man an die damit verbundene Verbesserung des sozialen Miteinanders sowie die Befreiung des kreativen Denkens. Mittlerweile befinden wir uns in der nächsten Reifungsstufe des Büros, in der dessen organisatorische und architektonische Begrenzungen analysiert, bearbeitet und neu definiert werden. Basis dieser neuen „Arbeitswelten“ oder „Workspaces“ ist und bleibt aus ergonomischen wie auch funktionalen Gründen der Schreibtisch, auch wenn man einwenden könnte, dass Computer und Telefone immer kleiner wurden und man ganz gut arbeiten kann mit dem „Lap“, unseren Oberschenkeln, auf deren „Top“ sich der portable Rechner überall quasi als Büroersatz platzieren lässt. Dennoch haben sich die Bedürfnisse des Menschen nach fester Arbeitsunterlage nicht geändert: Einerseits möchte man bei vielen Einzeltätigkeiten sitzen, etwas sicher und kontrolliert abstellen und vielleicht tatsächlich mitunter noch handschriftlich arbeiten. Andererseits gibt es dort praktischen Platz für Utensilien und die vielen Lade- und Verbindungskabel aller möglichen Geräte sowie abschließbare Verwahrmöglichkeiten. Daneben und rundherum aber entsteht im aktuellen Strukturwandel eben auch ein beachtenswert großes Portfolio an innovativen Formen, die sich vom konventionellen Zellenbüro mit Einzel- oder Mehrfachbelegung oder den Gruppen-, Kombi- und Großraumbüros zum Business-Club als Weiterentwicklung oder dem „Hoteling-Office“ erstrecken, bei dem die Nutzenden ihren Arbeitsplatz selbst wählen. Nach dem Hybridmodell mit einem Homeoffice-Anteil bildet den bisherigen Endpunkt der Office-Evolution das non-territoriale Büro sowie der temporär genutzte Platz im Café oder dem Intercity. Doch dies alles wirkt erst dann so richtig positiv auf Zufriedenheit und Effektivität am Arbeitsplatz, wenn auch die Unternehmenskultur stimmt, also inhaltlich und menschlich überzeugend sowie ganzheitlich angelegt auftritt – das berichtete kürzlich die Harvard Business Review.

Einen wesentlichen Anteil an einer solchen Qualifizierung tragen dazu zweifelsohne Architektur und Interior Design bei. Welche Ideen man dort in der jüngsten Zeit dafür entwickelte, das reflektieren die Ergebnisse des hier vorgestellten Wettbewerbs „Best Workspaces 2024“. Wie schon in den Jahren zuvor wurde er durch baumeister interior|design und md sowie die Büromagazine und -Blogs OFFICE ROXX und OFFICE DEALZZ ausgelobt. Ende September 2023 lud dann der Callwey Verlag zur Jurysitzung ein. Die Gruppe der Jurorinnen und Juroren aus Fachleuten unterschiedlichster Richtungen gab sich dabei bewusst vielseitig. Nach intensiver Durchsicht und gemeinsamer Diskussion der Einsendungen – geteilt in die Kategorien Arbeitswelten für innenarchitektonische Gestaltungen sowie Bürobauten – wurden fünfzig Auszeichnungen ermittelt und aus diesen heraus fünf Anerkennungen benannt. Ein Projekt erhielt den 1. Preis als „Best Workspace“. Um die Vergleichbarkeit mit den vorausgegangenen Wettbewerben zu ermöglichen, gab es keine Änderung im Kriterienkatalog, der damit für die Workspace-Interiors folgende Qualitäten abprüfte: Flexibilität, Kollaboration, Kommunikation, Konzentration und Wohlbefinden. Die Hochbauprojekte des Typs Bürobau in gewerblicher oder Mischnutzung wurden beurteilt nach: Innovationsfaktor, Zeitgemäßheit, Gestaltung und Dialog mit dem Umfeld. In Ergänzung dieser räumlichen Workspaces fanden auch Workspace-Produkte Aufnahme, von denen zehn mit einer Anerkennung ausgezeichnet wurden.

Ziel dieses Wettbewerbs und der Ambitionen der einreichenden Bauherrschaften wie Architekturbüros ist und bleibt die Verbesserung des Arbeitslebens. Und allen ist dabei auch bewusst, dass wir uns nicht vom Drive der zunehmenden Digitalisierung das Engagement für „gute Räume“ aus der Hand nehmen lassen sollten. Zweifelsohne nämlich trägt die ökonomisch sicher ebenso notwendige wie hilfreiche Digitalisierung der Arbeitswelt auch Probleme in sich, die man im Sinne der Arbeitspsychologie und einer sensiblen Mitarbeiterorientierung nicht außer Acht lassen darf, beispielsweise die kommunikative Überfrachtung. Gute Workspaces sollten demnach nicht nur mit genügend Speicherpatz, sondern auch mit einem humanen Workload und Workprocess ausgestattet werden. Es muss ja nicht so weit gehen wie beim Medienkonzern Panasonic, der jene digitale Überlastung 2023 auf durchaus beachtenswerte Weise beantwortete: Er konzipierte für seine Büros einen „Schwachen Computer“. „NICOBO, a robot born out of empathy with consumers“ soll die Ängste vor seinen undurchschaubar komplexen und übermenschlich leistungsfähigen Kollegen, vor allem aber vor der KI sublimieren, indem er bewusst niedlich auftritt, wenig kann, langsam reagiert und sogar Fehler macht. Bei „Best Workspaces“ sind wir allerdings auf solche elektronischen Strategien nicht angewiesen, da es ja die sorgfältig auf den Menschen abgestimmte architektonische Gestaltung gibt, die Belastungen abfedert und bereits im Vorfeld zu vermeiden hilft. Zudem gilt es, dem Phänomen des „Quiet Quitting“ durch individuell ansprechende und spielerische Interiors vorzubeugen sowie kreative Impulse effektiv in einer dynamisch konzipierten Innenarchitektur aufzunehmen. Wie, das zeigt diese Publikation anhand vieler anregender Beispiele. Also bitte weiterblättern, lesen und dann an die Arbeit!

Einleitung

Alexander Gutzmer

ARCHITEKTUR ALS INTERFACE

Das war ein drolliger und zugleich hochsymbolischer Moment, den ich neulich in einer Lounge am Berliner Flughafen erlebte: Ein kleiner Roboter fuhr umher, recht ungelenk, aber irgendwie emsig, und transportierte Getränke von A nach B. Das Problem: Der Kleine eckte permanent überall an, verfuhr sich, verkleckerte Cola – und blieb schließlich, in einer fast sympathischen Form technologischer Frustration, einfach stehen. Die durstigen Geschäftsreisenden drumherum entlasteten den Möchtegern-C-3PO, indem sie die bestellten Drinks abnahmen und selbst transportierten. „BellaBot“, so nennen sie den überforderten Service-Roboter offenbar am BER, dürfte fürs Erste dankbar für deren Mitarbeit gewesen sein.

Ein Stück technologische Tragik, lustig, aber auch aussagekräftig: Denn ein wenig sahen wir Umstehenden hier auch die Zukunft – die Zukunft der Service-Industrie, aber vielleicht auch die der Arbeitswelt insgesamt. Die digitale Hybridisierung unserer Work-Environments ist in vollem Gange und dehnt sich aufs Physische aus, auch wenn dieser Übergang nicht immer glatt verläuft (siehe „BellaBot“). Klar ist dennoch: Wir Menschen nutzen heute nicht mehr nur Technologie. Wir sind eingesponnen in einen auch räumlich sich manifestierenden hypertechnologischen Kontext. Wir interagieren mit Maschinen, und zwar mit solchen, die nicht zuletzt durch AI immer intelligenter werden, und diese interagieren mit uns. Kollege Roboter. Chef Roboter?

DAS, WAS WIR DIE „WELT DER ARBEIT“ NENNEN, WIRD DAMIT KOMPLIZIERTER.

Denn kompliziert ist sie ohnehin schon. Nicht erst der Trend zum Homeoffice und die damit verbundene ständige Frage, wo man heute arbeiten wird, führt zu einer Situation permanenter Entscheidungsnotwendigkeit: Arbeit ist nicht länger ein simpler Stream an reaktivem Lösen von Aufgaben. Arbeit wird zum Bündel strategischer Entscheidungen. Wir müssen lernen, unsere Arbeit zu managen oder uns selbst in dieser, ebenso wie unsere Position im Geflecht von Unternehmen und Gesellschaft.

HIER KOMMEN ARCHITEKTUR UND INNENARCHITEKTUR INS SPIEL.

Denn diese müssen uns angesichts der komplexen Selbstmanagementaufgabe Handreichungen geben. Nur mit entsprechend gestalteten Räumen bin ich als moderner Wissensarbeiter in der Lage, meinen Arbeitstag so zu rhythmisieren, dass er für das Unternehmen Sinn ergibt und für mich selbst sinnstiftend funktioniert. Es war während unserer Juryarbeit faszinierend zu sehen, wie immer mehr architektonische und innenarchitektonische Lösungen genau diese Funktion der Handreichung übernehmen. Schauen wir zum Beispiel auf das Projekt „Alte Druckerei“ vom Architekturbüro INPuls in München. Hier bieten die Architekten eine sehr clevere, aber zugleich sich nicht aufdrängende Rhythmisierung des Arbeitslebens in verschiedene Bereiche an: Kommunikation, Fokus, Soziales. Mithilfe natürlicher und nachhaltiger Materialien schafft die architektonische Gestaltung hier Identitätszonen. Diese zwingen der Wissensarbeit nicht den einen gesetzten Rhythmus auf, sondern machen diesbezüglich Angebote. Man arbeitet nicht nur in dieser Architektur, sondern mit ihr.

Architektur, mit der man arbeiten kann – in diesem Konzept liegt eine Aufgabe der räumlichen Gestaltung, in Zeiten eines unruhig gewordenen Kapitalismus eine integrative Funktion zu übernehmen. Denn machen wir uns nichts vor: Unsere Eingebundenheit in kapitalistischen Systemen kann durchaus kritisch gesehen werden. Sind wir als Menschen „in Charge“ – oder spannt der neue, zeitgenössische Wissenskapitalismus uns ein in ein System der Ausbeutung? Ist der inzwischen obligatorische Kickertisch in den Sozialzonen moderner Büros nur ein Witz irgendeines übergeordneten „Systems“, gemacht auf unsere Kosten?

In den Kulturwissenschaften populär ist momentan das Konzept der „immateriellen Arbeit“, formuliert vom italienischen Soziologen Maurizio Lazzarato. Dahinter verbirgt sich der Befund, dass Arbeit heute mehr mit Information zu tun hat und mit der im weitesten Sinn informationellen oder auch kulturellen Aufgeladenheit von Produkten. Aber dahinter versteckt sich natürlich auch der kritische Befund, dass wir quasi immer arbeiten. Der Kapitalismus saugt uns ein, die Arbeit vereinnahmt uns.

Das aber muss nicht so sein. Und damit es nicht geschieht, braucht es räumliche Konzepte, die Freiheitsgrade schaffen. Eine Architektur, die den Menschen entscheiden lässt, wo und wie er arbeitet oder wann er auch mal nicht arbeitet. Nicht die Arbeit bestimmt uns dann, sondern wir gestalten die Arbeit. Vielleicht wird am Ende sogar der Terminus „Arbeit“ selbst obsolet, mit der dabei immer mitklingenden Note von Mühsal, Pflicht und Schweiß. Vielleicht ist der Gedanke des Produktiv-Seins passender. „Produktivieren“ anstelle von arbeiten? Das funktioniert – vielleicht. Doch in Zeiten zunehmend enervierender Gender-Debatten sollte man mit prägenden sprachlichen Neuerungen vielleicht vorsichtig sein, mögen sie auch noch so progressiv wirken.

KLAR IST JEDENFALLS:

Wie in der Sprache, so muss sich auch im architektonischen Kontext das, was wir für jeweils progressiv halten, am konkreten Objekt immer wieder neu definieren. Dies gilt umso mehr, als wir ja heute Neues immer mit Altem kombinieren – weil das nachhaltig ist und weil es interessant ist. Auch bei diesem Wettbewerb erschien uns in der Jury der Umbau, die Nachnutzung, das Neudenken von Vorhandenem oft spannender zu sein als der Neubau auf der grünen Wiese. Inspirierend ist es, wie etwa die Berliner Architektin Johanna Meyer-Grohbrügge in Chemnitz eine alte Industriehalle, in der einst Spinnmaschinen standen, als Inbegriff des gemeinsamen Produktionsraums neu definiert. Und das Gewinnerprojekt „Hageloft“ in Osnabrück, eine vom Architekturbüro Kresings umgebaute frühere Chemiefabrik, zeigt, wie sich aus dunklem Klinker mit mutigen architektonischen Eingriffen eine Arbeitswelt generieren lässt, die so facettenreich und durchaus auch mal widersprüchlich schillert wie unsere post-postmoderne Arbeitswelt selbst.

DIE ARCHITEKTUR SCHAFFT HIER ZWISCHENWELTEN.

Ja, sie fungiert selbst als Membran zwischen verschiedenen Kontexten und Sinnzusammenhängen, als „Interface“, wie das der Architekt und Theoretiker Stefano Corbo nennt. Dieses Dazwischen räumlich zu managen ist eine komplexe Aufgabe. Sie erfordert von Architektinnen und Architekten neben der Fähigkeit zur formalen Gestaltschaffung die Fähigkeit und Bereitschaft, sich auf die kulturellen oder auch politischen Umbrüche unserer Zeit nicht nur einzulassen, sondern sie als Chance für eine umfassende Gestaltung zu verstehen.

Dies gilt umso mehr, da, mit Stefano Corbo gesprochen, noch zwei weitere Herausforderungen auf die Büroarchitektur von heute warten: Diese muss permanent zwischen dem Lokalen und dem Globalen vermitteln, ebenso wie zwischen der räumlichen Spezifik und der Vernetzung von allem mit allem. Und sie muss mit der aktuellen Krise der Stadt umgehen und Antworten finden auf die neuen Formen, die sich in unseren Städten breit machen, von den latent unheimlichen Lagerzentren des Onlinehandels über immer neue Mobilitätsangebote bis hin zu den vielen Zwischennutzungen und den Besetzungen von Zwischenräumen, die das urbane Erlebnis heute sehr viel weniger fest definieren als zu den Hochzeiten der modernen Stadt.

HIERIN LIEGT EINE HERAUSFORDERUNG FÜR UNSERE STÄDTE –

aber auch eine Chance für die Gestaltung der Arbeitswelten von morgen. Denn die neue, hybride, permeable Stadt ist eine, die offen ist für die Aneignung ihrer Strukturen durch eine neue Architektur der Produktivität. Die Stadt wird so zum Reservoir und zur Chance für eine andere, zugleich nachhaltige und integrative Gestaltung. Diese Chance zu ergreifen ist für die Architektenschaft eine zentrale Aufgabe. Den in diesem Buch versammelten Beiträgen ist diese Aufgabe gelungen.

DIE JURY

Gabriele Benitz

studierte Germanistik und Kunsterziehung und arbeitete dann in Redaktionen und als Pressereferentin. Nach der Fachzeitschrift Mensch&Büro ist sie nun Redakteurin des Magazins _md INTERIOR DESIGN ARCHITECTURE.

Dipl-Ing. Christian Buck

ist Mitgesellschafter des in Bremen und Achim sitzenden Architekturbüros Gruppe GME. Dem Fachgebiet der Innenarchitektur widmet sich der vor zehn Jahren gegründete Unternehmensbereich GME Design.

Dipl.-Ing. May-Britt Frank-Grosse

leitet seit 2019 als Chefredakteurin das „DEAR Magazin“, das 2020 in „baunetz interior|design“ umbenannt wurde. Nach einem Architekturstudium hatte sie zuvor Erfahrung als Journalistin und Beraterin in den Themenfeldern Architektur und Design gesammelt.

Prof. Dr. Alexander Gutzmer

lehrt Kommunikation und Medien an der Quadriga Hochschule Berlin und war als Kulturwissenschaftler und Journalist unter anderem tätig als Chefredakteur des Baumeister sowie als Editorial Director des Callwey Verlags.

Prof. Dr.-Ing. Christine Kohlert

ist Architektin und Stadtplanerin. Ihr Kernthema sind Lern- und Arbeitswelten der Zukunft. Als Managing Director der RBSGroup Project Management GmbH berät sie Unternehmen im Bereich Raumplanung.

Dr. phil. Robert Nehring

studierte Philosophie und Literatur. Als Verleger und Chefredakteur des Magazins „Das Büro/OFFICE ROXX“ in Berlin betreibt er unter anderem die Informationsplattformen „OFFICE ROXX – Blog für Moderne Arbeit“ und „OFFICE DEALZZ – Der Bürowirtschaftsblog“.

Dr.-Ing. Stefan Rief

ist Architekt und Stadtplaner. Am Fraunhofer IAO in Stuttgart leitet er den Forschungsbereich Organisationsentwicklung und Arbeitsgestaltung, seine Lehre behandelt das Thema Arbeitsgestaltung im Büro.

Dipl.-Ing. Peter Schäfer

entwickelte als Architekt und Designer Arbeitswelten in Europa, USA und China. Nun widmet er sich diesem Themenschwerpunkt als Senior Designer bei der international tätigen Planungsfirma Gensler in München.

Prof. Dipl.-Ing. Rudolf Schricker

lehrte als Innenarchitekt und Designer an der Hochschule Coburg und war Präsident des BDIA. Neben zahlreichen publizistischen und fachpolitischen Tätigkeiten leitet er das von ihm gegründete did - deutsches institut innenarchitektur + design.

Prof. Dr. phil. Andreas K. Vetter

lehrt als Architekturhistoriker am Fachbereich Gestaltung der TH OWL in Detmold. Von ihm erschienen im Callwey Verlag unter anderem die Titel „Townhouses“, „Raumideen“ und „Haus und Auto“. Er ist Autor dieser Publikation.

UNSERE PARTNER

apoprojekt ist ein Design&Build-Partner für den Bestand. An der Seite von Planern und Architekten befassen sich die Building Teams mit jedem Transformationsbedarf im Bestand. apoprojekt realisiert alle Um- und Ausbaumaßnahmen – vom Mieterausbau über Refurbishment & Revitalisierung bis zu maßgeschneiderten ESG-Lösungen.

arcguide bietet Ihnen interessante und aktuelle Informationen rund ums Thema Architektur und Bauen. Ein Netzwerk kompetenter Redaktionen liefert dafür geballtes Fachwissen.

baunetz interior|design – das Magazin für Interior und Design ist Schnittstelle zwischen den Disziplinen, vereint journalistischen Content aus Innenarchitektur und Design und vermittelt zwischen den Protagonisten: Gestaltende wie herstellende AkteurInnen finden auf baunetz-id.de eine Plattform, die relevante Professionals vorstellt, listet und vernetzt. Die Redaktion widmet sich den spannendsten Interiorprojekten und Designfunden in zahlreichen Dossiers und Stories und stellt Menschen und ihre Inspiration in den Mittelpunkt.

Das Center for Corporate Architecture and Spatial Identity erforscht die Schnittstelle zwischen Architektur und Kommunikation. Die Initiatoren an der Berliner Quadriga-Hochschule sind davon überzeugt, dass Raum und Kommunikation zusammengehören. Unternehmen sind – auch – räumliche und raumbezogene Gebilde. Deshalb denken sie architektonisch, und deshalb spielt die Architektur für ihre Aktivitäten eine Rolle. Initiiert wurde das Forschungszentrum von Dr. Alexander Gutzmer, Professor an der Quadriga-Hochschule und langjähriger Chefredakteur der Architekturzeitschrift Baumeister.

md INTERIOR | DESIGN | ARCHITECTURE ist die multimediale Plattform für hochwertige Innenarchitektur und anspruchsvolle Objekteinrichtung. Seit 1955 berichtet die Redaktion über Produkte, Projekte und Persönlichkeiten, die die Branche prägen.

OFFICE DEALZZ informiert über alle Bereiche der Bürowirtschaft und darüber hinaus. Das Portal richtet sich an Industrie und Handel. Es ist eine „Drehscheibe für Hersteller und Händler“. Es versteht sich als Brücke zwischen Produzenten und Verkäufern.

OFFICE ROXX Mag ist das einzige deutsche Büromagazin, das das gesamte Spektrum bürobezogener Themen abdeckt: Bürokultur, Büroausstattung, Bürotechnik und Büromaterial. Kompetent, kompakt und komplett.

OFFICE ROXX Blog informiert über moderne Büros in all ihren Facetten. Hervorgehoben werden Nachrichten, Produktempfehlungen und Vergleiche, Gastbeiträge, Benutzer- und Messeberichte, Checklisten, Tipps, Tests, Bewertungen und vieles mehr.

1. PREIS

ERLEBNIS-WELT

ARCHITEKTURBÜRO KRESINGS

AUFTRAGGEBER Hageloft GmbH (MUUUH! Group & GRIMM Holding GmbH)

STANDORT Osnabrück (D)

Die Außenansicht des Komplexes zeigt die spannungsvolle Revitalisierung. Der Goldkubus über dem Pförtnerhäuschen beinhaltet eine Multifunktionshalle.

HAGELOFT

Das Hageloft residiert als neuer Osnabrücker Firmensitz der MUUUH! Group in einer ehemaligen Chemiefabrik, die als denkmalgeschützter, multifunktionaler Komplex durch das Münsteraner Architekturbüro KRESINGS in eine beachtliche neue Gestalt gebracht wurde: Dunkler Klinker trifft goldfarbene Bleche, eine auf 10 x 13 Meter verglaste Ostfassade bietet Einblick in die Themenwelten der Firma – ein Hingucker! Unzählige Details tragen dazu bei: rekonstruierte Klinker, farbig lackierte eiserne Treppen, in Handarbeit freigelegtes und gekälktes Innenmauerwerk etc. Der Auftraggeber verfügt nun über 6.120 Quadratmeter Gesamtfläche auf vier Arbeitsebenen, die mit 2.897 Quadratmeter Bürofläche den vier Units des Unternehmens zugewiesen wurden. Die circa dreihundert Angestellten verteilen sich zumeist auf die loftartigen Arbeitsflächen der langen Riegel, in denen sich abgeschirmte Zonen mit Open Spaces kombinieren. Der kurze Schenkel des L-förmigen Grundrisses bietet für Büro- und Kommunikationsaufgaben Räume in unterschiedlichen Settings. Sie erreicht man über das Foyer, in dem die Leitfarbe Gold den Empfangstresen ebenso wie die unerwartete Rolltreppe signalhaft anzeigt. Diese ebenso mutige wie energetische Ästhetik begleitet dann durch das weitere Interieur, darunter eine knallige Disco im Appeal der Siebzigerjahre, die durchaus entsprechend genutzt werden kann, aber auch Kundenworkshops und Events bewältigt. Ruhige Blautöne und Feng-Shui-Qualität sind eine Etage höher zu finden, in einem skandinavisch-minimalistischen Bereich, der sich als Café auf das Kopenhagener SAS-Hotel bezieht. Darüber wird es modernistisch, orientiert am Kanzlerbungalow von Sep Ruf – insgesamt ein Raumprogramm, auf das sich Mitarbeiter und Gäste gerne einlassen. Das seitlich liegende ursprüngliche Pförtnerhaus beinhaltet jetzt einen Besprechungsraum. Auf ihm sitzt eine als Goldbox auftretende Multifunktionshalle – mit gefedertem Boden für echten Hallensport ebenso wie für Firmenveranstaltungen ausgestattet. Eine goldene Brücke führt zum ersten Stockwerk des Hauptgebäudes, in die „Bar Centrale“ mit ihrem Sechzigerjahre-Flair – stilecht, humorvoll und atmosphärisch.

Das Foyer im Erdgeschoss ziert eine goldene Rolltreppe. Daneben der goldene Empfang und ein farbenfrohes Lounge-Ambiente.

Im Portfolio der Kommunikationsangebote finden sich auch abgeschlossene Räume – wie hier die skandinavisch auftretende Lounge im SAS-Stil.

Für Events und das ausgelassene Miteinander gibt es eine Disco. Hier bekommt das Streben nach Work-Life-Balance eine echte Chance.

Die „Bar Centrale“ erreicht man bequem über die Rolltreppe. Ihr Restaurant-Flair definiert den informellen Workspace neu.

Vor dem Besprechungsraum, dessen Decke eine Neonschrift ziert, bietet sich eine Tischtennisgelegenheit – trainiert wird professionelle Reaktionsfähigkeit.

Glaswände im Industrial Design trennen ruhigere Büros vom Open Space.

Was sind für Sie die tragenden Qualitäten eines guten Arbeitsplatzes?

Jens Bormann, Kilian Kresing: Unsere Formel heißt: Spaß am gemeinsamen Erfolg. Nur so schafft man es, die besten Talente in einer Region für sich zu gewinnen, sie zu binden und zu motivieren. Dazu gehören auch eine schöne Architektur und ein wertiger Arbeitsplatz. Home is not a location, it’s a feeling. Dieses bestimmte Gefühl, welches zum Zeitgeist, aber auch zur Arbeitsphilosophie passt, entmaterialisiert Architektur, die einen ganz konkreten Ort kreiert, oder – wenn im Bestand – Qualitäten beeinflusst.

Sehen Sie Vergleichbarkeiten bei der Raumgestaltung für das Wohnen und für das Arbeiten?

Die Qualität des Ortes und der Adresse, aber natürlich auch der Innenräume wird über die Geschichte und den Charme des Bestandes transportiert. Aus dieser gemeinsamen DNA heraus bedienen sich Wohnen wie auch Arbeiten aus dem gleichen Potenzial. Die ehemalige Fabrik mit produktionsbedingt sehr breitem Stützraster ist neben dem Klinkerwerk und den Deckenhöhen absolut prägend.

Welche funktionalen Aspekte sind für Sie die maßgeblichen bei der zukünftigen Weiterentwicklung der Workspaces?

Wir glauben an nachhaltige Adressen, die einem gesamtheitlichen Konzept folgen. Der sogenannte Workspace startet beim Kommen und muss über den Tag verteilt unterschiedliche und flexible Möglichkeiten bieten. Zusammengefasst sollte ein Workspace auch etwas mit dem Selbstverständnis als Identifikation des Unternehmens und dessen Teams zu tun haben. Folgerichtig ist die Arbeitsumgebung genauso im Fluss wie das Unternehmen selbst. Wir haben mit Gym, Turnhalle, Diskothek und einer 1960er-Jahre-Bar schon ganz ordentlich vorgelegt. Insofern müssen wir uns überlegen, was wir als nächsten Step noch draufpacken wollen.

„Dank der extrem angenehmen Zusammenarbeit mit Kilian Kresing und seinem Team ist das Gebäude genau so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Arbeitgebermarke MUUUH! ist dadurch more sexy geworden, zieht Talente an und motiviert die Mitarbeiter, gemeinsam an den besten Lösungen für unsere Kunden zu arbeiten.“

(Jens Bormann)

Urteil der Jury

Alexander Gutzmer

Ein spannendes Projekt, das industriellen Charme mit Sinn für mutige, konsequent zeitgemäße Gestaltung vereint. Die ehemalige Chemiefabrik Hagedorn haben Kresings Architekten nach Jahren des Leerstandes mit viel Detailblick umgebaut, saniert und erweitert. Dabei gelingt es ihnen, Arbeitswelten zu schaffen, die den historischen und räumlichen Charakter des Ensembles nicht negieren, es zugleich aber vermeiden, museal zu werden. Der unter Ensembleschutz stehende Komplex bietet nun nicht nur Platz für moderne Loftwohnungen, sondern beherbergt auch inspirierende Räume für Kreativunternehmen.

Die Arbeitsbereiche vereinen die Offenheit von Open-Space mit eindrücklichen räumlichen Akzentuierungen. Mal gemahnen Teilflächen an Diskotheken der Achtzigerjahre, mal wird eher skandinavisch zurückhaltend mit dem Raum gearbeitet. Ein hohes Maß an Transparenz in jede Etage hinein haben die Architekten geschaffen, indem sie Zwischenwände eliminiert haben. Tragend wirken nun die neuen Stahlträger vom Keller bis ins Dachgeschoss. Industrietypische gläserne Sprossenwände schaffen eine interne Gliederung und grenzen ruhige Büroflächen von offenen, weitläufigen Bereichen ab.

Erkennbar ging es in der Gestaltungsstrategie darum, den industriellen Charakter der erhaltenswerten Gebäude in der Grundstruktur zu bewahren, gleichzeitig aber auch eine zeitgemäße, inspirierende und markante Arbeitsatmosphäre zu generieren. Derlei ist heute wichtiger denn je, denn gute Arbeitswelten – und gute Corporate Architecture – generieren ihre eigenen Narrative. Diese haben die Architekten nicht zuletzt dadurch geschaffen, dass sie einen Dialog zwischen Anbau und Bestand entstehen lassen. Dieser wird akzentuiert durch die großflächige gläserne Öffnung in dem alten Bestandsgebäude sowie mutige farbliche Kontraste zwischen Dunkelgrau und Gold, geschaffen nicht zuletzt durch das goldene Staffelgeschoss und den golden verblendeten Kubus auf dem ehemaligen Pförtnerhäuschen. Letzteres, könnte man argumentieren, formuliert auch eine architektonische Hinterfragung des Prinzips der unternehmerischen und gesellschaftlichen Hierarchie.

V.l.n.r.: Jens Bormann (MUUUH!), Kilian Kresing (KRESINGS)

Architekturbüro

KRESINGS

Lingener Straße 12, 48155 Münster (D)

www.kresings.com

Auftraggeber

Hageloft GmbH (MUUUH! Group & GRIMM Holding GmbH)

Lotter Straße 48, 49078 Osnabrück (D)

www.muuuh.de

Brutto-Grundfläche in m2

6.120

Bürofläche in m2

3.536

Fläche für Mischnutzung in m2

2.584

Anzahl der Büroeinheiten

1

Bauweise

Massivbauweise

Maßnahme

Umnutzung, Umbau, Erweiterung

Fertigstellung

07/2020

Energiestandard

KW 70, eigenes Blockheizkraftwerk

Mitwirkende Unternehmen

Ingenieurbüro Ludwig Strathmann, Telgte, Tragwerksplanung

Ingenieurbüro Michael Beffart, Greven, www.beffart.de, Bauphysik

Eversmann Beratende Ingenieure, Münster, www.ib-eversmann.de, TGA

Architekturfotografie

Jette Golz, Osnabrück

Porträtfotografie

Jens Bormann (Bauherr): © MUUUH! Group

Kilian Kresing (Architekt): © Marlena Kretzer

Schnitt

Grundriss 1. Obergeschoss

Grundriss Erdgeschoss

Lageplan

ohne Maßstab

LICHT UND LAVENDEL

ARCHITEKTURBÜRO INpuls

AUFTRAGGEBER Grünwalder Carré Gmbh

STANDORT München (D)

Der offene Arbeitsbereich mit zum Diskurs einladender Workbench vorne sowie intimen Telefonzellen hinten.