Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Droschl, M

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

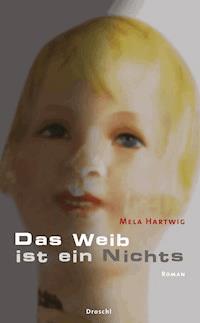

Im Mittelpunkt dieses 1930 entstandenen Romans steht eine Frau, die mit sich uneins ist, eine 'Neurotikerin', die mit jedem Schritt an die ihr auferlegten Begrenzungen stößt: eine unscheinbare und sehr entbehrliche Sekretärin ohne besondere Fähigkeiten, die eines Tages einer erotischen Obsession verfällt. Ein im Gestus des schonungslosen Geständnisses formulierter Roman einer unerhörten Selbsterniedrigung, präzise in der messerscharf geschilderten sozialen Situation der frühen 30er Jahre lokalisiert.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 247

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mela Hartwig

Bin ich ein überflüssiger Mensch?

Roman

Mit einem Nachwort von Bettina Fraisl

Literaturverlag Droschl

Ich bin Stenotypistin. Ich habe nahezu ein Dutzend Dienstjahre hinter mir. Ich stenographiere äußerst flink und bin flotte Maschinschreiberin. Ich erwähne das nicht, um damit zu prahlen. Ich erwähne es nur, weil ich feststellen will, daß ich zu etwas tauge. Denn ich bin ehrgeizig.

Ich bin ehrgeizig, ich wiederhole es. Ich bin verzweifelt ehrgeizig, obwohl ich Ursache genug hätte, bescheiden zu sein. Ich muß zugeben, daß ich alle Ursache hätte, das Defizit, das zwischen meinen Fähigkeiten und meinen Ansprüchen besteht, durch Genügsamkeit auszugleichen.

Ich habe erwähnt, daß ich äußerst flink stenographiere, aber ich habe bisher verschwiegen, daß ich mich, von dieser Fertigkeit abgesehen, niemals irgendwie hervorgetan habe. Ich bin fleißig, gewissenhaft, leidlich verläßlich, aber ich kann mich weder einer besonders raschen Auffassungsgabe noch der Initiative rühmen, die zu einer einigermaßen leitenden Stellung befähigt. Ich kann also kaum damit rechnen, jemals zu einer vorteilhafteren Position zu gelangen. Und ich habe noch mindestens 20 Dienstjahre vor mir. Ich sage mindestens und sollte eigentlich sagen: bestenfalls. Denn in 20 Jahren werde ich 50 Jahre alt sein.

Was mir fast ebenso schmerzlich fehlt wie die Sicherheit, die jegliche Fähigkeit und Begabung verleihen, ist die Sicherheit, die ein Körper, auf den man sich verlassen kann, gewährt. Ich bin nicht schön, ich bin nicht häßlich. Ich habe ein Gesicht, das weder angenehm noch unangenehm auffällt, das weder anziehend noch abstoßend ist, das man einfach nicht beachtet. Ich kann mir, glaube ich, das Geständnis ersparen, daß ich schön sein möchte. Das ist selbstverständlich. Aber ich beteuere, daß ich zuweilen häßlich sein möchte, abstoßend häßlich. Ich kann nicht erklären, weshalb ich zuweilen abstoßend häßlich sein möchte. Vielleicht, weil man mich dann beachten müßte, vielleicht. Aber das ist nur eine Vermutung von mir, erklären kann ich es wirklich nicht. Ich bin weder gut noch schlecht gewachsen. Ich habe einen Körper, den man fehlerlos nennen könnte, wenn er nicht den furchtbaren Fehler hätte, unscheinbar zu sein, unansehnlich, ein Körper, den man einfach nicht beachtet. Ich kann es mir allerdings nicht leisten, mich gut anzuziehen.

Ich habe ein Einkommen, von dem ich leben kann, von dem ich mir zur Not monatlich kleine Beträge absparen und zurücklegen kann. Aber ich muß einen Notpfennig haben. Ich habe nicht den Mut, nur im Augenblick zu leben. Ich vergönne mir zuweilen auch eine billige Theaterkarte, ich bewillige mir ein ständiges Abonnement in einer Leihbibliothek, das ist wahr. Aber darauf kann ich einfach nicht verzichten, eher kann ich hin und wieder eine Mahlzeit entbehren.

Ich habe behauptet, daß ich ehrgeizig bin, und ich habe zugegeben, daß ich Ursache genug hätte, bescheiden zu sein, und das ist meine Geschichte, die ich niederschreiben will, obwohl sie so lächerlich alltäglich, so verzweifelt alltäglich ist, daß sie eigentlich gar keine Geschichte ist.

Ich habe, wenn ich mir nicht nachträglich Empfindungen unterschiebe, was ich natürlich nicht beurteilen kann, schon als Kind darunter gelitten, wenn man mich nicht beachtet hat. Mein Vater war tagsüber im Amt, er war Postbeamter, er hatte keine Zeit, sich um mich zu bekümmern. Abends las er seine Zeitung, bis ich zu Bett gebracht oder geschickt wurde. Meine Mutter besorgte den Haushalt, sie hatte nicht die Mittel, sich einen Dienstboten zu halten, sie hatte nicht einmal die Mittel, sich für die sogenannten groben Arbeiten eine Aufwartefrau zu vergönnen. Sie kochte und räumte, bürstete, putzte und säuberte den ganzen Tag und mehr als nötig, wie ich glaube. Sie wusch und plättete, flickte und stopfte und schneiderte, sie hatte wenig Zeit, sich mit mir zu befassen. Geschwister hatte ich keine.

Ich hatte zwei Methoden, um die Aufmerksamkeit, die man mir vorenthielt, zu erzwingen. Ich nenne diese kindlichen

Kniffe nur deshalb Methoden, um mich verständlich zu machen. Ich will ihnen damit natürlich keine bewußte Absicht zuschreiben. Das wäre töricht, ein Kind hat genügend Phantasie, um sich ohne Absicht zu behelfen. Meine Phantasie ist abgestumpft, ich muß mit realen Begriffen operieren. Die eine Methode war lächerlich genug. Ich beging irgendeine Ungezogenheit, um mich meiner Mutter in Erinnerung zu bringen. Ob ich dabei nur nicht bedachte, daß ich mit einer Strafe rechnen mußte, ob ich diese unvermeidliche Strafe gewissermaßen nur als eine Steuer betrachtete, mit der Erwachsene die Aufmerksamkeit, die sie Kindern zuwenden, belegen, oder ob mich diese zu erwartende Strafe nur nicht hinderte, ungezogen zu sein, weiß ich natürlich nicht mehr. Vielleicht war wirklich ein wenig Heroismus dabei, wer kann das wissen. Wählerisch war ich übrigens nicht in meinen Unarten, und dieser Mangel an Phantasie macht mich stutzig. Ich zerschlug Geschirr, ich beschmierte oder zerriß ein Buch, ich bekritzelte die Zimmerwände, ich naschte. Vielleicht unterschiebe ich mir also wirklich zu Unrecht eine Absicht. Aber ich ließ mich immer erwischen. War ich wirklich nur so ungeschickt?

Die andere Methode war weniger harmlos. Sie war von einer Bosheit, die ich mir eigentlich niemals zugetraut hätte. Ich brachte es über mich, stundenlang in einem Winkel zu hocken, geduldig und erbittert, verbissen und verzweifelt, und auf den Augenblick zu warten, in dem man mich endlich vermissen würde. Ich verkroch mich nicht nur in unserer Wohnung. Ich versteckte mich im Hof, im Hausflur, auf der Dachbodentreppe und im Keller. Manchmal weinte und schluchzte ich vor Angst und verriet mich so, zuweilen schlief ich ein. Hörte ich endlich die Stimme meiner Mutter, die auf der Suche nach mir beunruhigt und erschrocken meinen Namen rief, begann ich zu zittern. Aber ich zitterte nicht aus Furcht vor der Strafe, die mir bevorstand, ich zitterte, weil ich mich freute, daß sie sich um mich ängstigte. Denn wenn sie sich um mich ängstigte, dann liebte sie mich doch.

Die quälendsten Erinnerungen jedoch, die ich an meine Kindheit habe, beginnen mit meinem Eintritt in die Schule. Man unterschätzt die Fähigkeit eines Kindes zu leiden, weil man seine Fähigkeit zu vergessen überschätzt. Ein Kind kann die beschämendste Strafe, den bittersten Verlust, kann jede Enttäuschung und jeden Schmerz vergessen, die sich nicht oder nur selten wiederholen, aber es kann nicht eine täglich wiederkehrende Qual vergessen. Und die Schule ist für jeden schlechten, für jeden mittelmäßigen Schüler eine täglich wiederkehrende Qual. Ich spreche nicht von der Angst vor den Prüfungen, vor den Zeugnissen und vor dem häuslichen Strafgericht, das einem schlechten Zeugnis zu folgen pflegt wie das Amen im Gebet. Diese Angst kann man mit dem System hinwegfegen. Davon verlohnt es sich nicht zu sprechen.

Ich war keine schlechte, ich war nur keine gute Schülerin. Ich habe niemals eine Klasse wiederholen müssen. Ich habe niemals ganz ungenügend entsprochen, ich habe mich aber auch niemals ausgezeichnet. Aber Gelegenheit und Nötigung, das System der Rivalität, das sich die Erziehung immer noch zur Grundlage macht und das sie vielleicht niemals ganz wird entbehren können, veranlaßten mich, zwangen mich, zwischen mir und meinen Mitschülerinnen Vergleiche vorzunehmen. Damals begann sich das, was ich Ehrgeiz nenne, in mir zu regen. Aber diesem verschollenen Ich gegenüber, von dem ich eben spreche, bin ich objektiv genug, um zu bekennen, daß es nicht eigentlich Ehrgeiz war, was mich bewegte, sondern ein brennendes und nagendes Bedürfnis, zu übertrumpfen, und ein wenig Neid war auch dabei.

Wenn ich das, was ich damals erlebte, eine Enttäuschung nenne, so tue ich diesem Erlebnis entschieden unrecht. Es war weniger und mehr zugleich. Ich hatte es mir nämlich in den Kopf gesetzt, eine Vorzugsschülerin zu werden. Ich büffelte monatelang wie eine Besessene. Ich sage nicht zuviel. Ich gönnte mir kaum die Zeit, um zu essen, ich versagte mir jedes Spiel. Ich lernte bis in die Nacht hinein. Meine Mutter mußte mich mit Gewalt zu Bett bringen. Ich lernte morgens, ehe ich zur Schule ging. Ich hatte lediglich die Genugtuung, es in Geschichte, Naturgeschichte und Geographie zur nächstbesseren Note zu bringen. Vorzugsschülerin wurde ich nicht. Ich konnte damals natürlich nicht begreifen, daß sich die mangelnde Begabung durch Fleiß, Beharrlichkeit, Zähigkeit nur korrigieren, aber nicht ersetzen läßt. Ich war daher nicht eigentlich enttäuscht, ich war eher erstaunt. Erstaunt ist unbedingt das richtige Wort, es sagt nur zuwenig. Es war ein verzweifeltes Staunen. Ich hatte nur meine erste Lehre vom Leben abbekommen, ohne sie noch zu verstehen. Was blieb mir zuletzt anderes übrig, als faul zu werden, wenn ich mich vor mir selbst rechtfertigen wollte? So zu tun, als ob nur meine Faulheit mich daran hinderte, eine Vorzugsschülerin zu sein.

Aber mein Eifer hing mir noch eine Weile an. Ich kam mit einem etwas verbesserten Abgangszeugnis der letzten Klasse Volksschule davon. Außerdem jedoch fühlte sich mein Vater bemüßigt, meine anscheinende Neigung zu lernen zu berücksichtigen. Vielleicht glaubte er an diese Neigung auch nur, weil er an sie glauben wollte, weil er den hochstaplerischen Ehrgeiz hatte, seinem einzigen Kind eine ordentliche Erziehung zu gewähren. Jedenfalls brachte er mir das Opfer, wie man das so nennt, mich ein Lyzeum besuchen zu lassen.

Er hat es gut mit mir gemeint, gewiß. Den Unfug, einen anderen glücklich zu machen, indem man sich selbst einen Wunsch erfüllt, hat nicht er erfunden. Ich mache ihm keinen Vorwurf, obwohl mir das Opfer, das er mir gebracht hat, schlecht genug bekommen ist. Denn von allem, was ich in diesem Lyzeum gelernt habe, ist mir nur eines zeitlebens unvergeßlich geblieben: die Unzufriedenheit.

Ich habe bereits erwähnt, daß mein Vater Postbeamter war und daß sich meine Mutter von dem kärglichen Wirtschaftsgeld, das sie erhielt, nicht einmal den bescheidenen Luxus leisten konnte, sich ein Dienstmädchen zu halten. Die Kleider, die ich tragen mußte, schneiderte mir meine Mutter aus billigem Zeug zurecht. Meine gute Mutter! Sie war so anspruchslos, sie war so unermüdlich arbeitsam, sie war so selbstlos, sie war eine vortreffliche Frau. Aber sie war keine Schneiderin. Sie wird mir verzeihen, daß ich dieses Geheimnis ausplaudere. Ich übertreibe vielleicht ein wenig, wenn ich behaupte, daß jeder Rock, den sie anfertigte, zipfte und jede Bluse sich über dem Rücken zu einem Höcker bauschte. Ich übertreibe jedoch keineswegs, wenn ich feststelle, daß mir jeder Rock, jeder Ärmel zu lang, daß mir jede Bluse zu weit war. Aber das hatte seinen guten Grund, wie ich zugeben muß. Diese Kleidungsstücke waren nämlich auf Dauerhaftigkeit berechnet, sie eskomptierten mein Wachstum. Diese Rechnung stimmte jedoch niemals und konnte nicht stimmen, denn sie wurde immer ohne den Stoff gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, daß ich auch nur ein einziges Mal in ein Kleid hineingewachsen wäre. Keines wurde je aus einem anderen Grunde kassiert, als weil es bereits völlig zerflickt und zerschlissen war.

Es konnte mir natürlich nicht entgehen, daß meine Mitschülerinnen im Lyzeum durchwegs besser gekleidet waren als ich. Aber das war nicht das einzige, was sie mir voraushatten, wie ich bald einsehen mußte. Sie hatten vor allem etwas mir voraus, für das ich damals keine Benennung wußte, etwas, das mich einschüchterte, verletzte, erbitterte. Heute weiß ich, daß es diese perfide, diese hochmütige Sicherheit war, die Geld und soziale Geltung verleihen. Diese Sicherheit fehlte mir. Ich ersetzte sie instinktiv durch Frechheit, um mich zu behaupten. Man sollte ein Kind niemals strafen, man sollte es trösten, wenn es ungezogen ist, denn es ist nur dann ungezogen, wenn es sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Das habe ich an mir erfahren. Ich exzedierte, um mich zu behaupten. Ich konnte mich nicht mit Geburtstagstorten, Schlittschuhen, Tennisschlägern und Bällen brüsten, ich konnte nicht mit meinem Taschengeld protzen, ich wußte nicht einmal, was Taschengeld ist, ich brüstete mich bedenkenlos mit Infamien, die ich niemals begangen hatte. Für die Behauptung, daß ich auf Tadelbriefen die Unterschrift meines Vaters zu fälschen pflegte, erntete ich, wie mir eben einfällt, neidische Bewunderung. Ich lernte lügen.

Ich habe das Lyzeum nicht absolviert. Ich hätte die vierte Klasse desselben wiederholen müssen, wenn mein Vater sich nicht endlich entschlossen hätte, seine hochfliegenden Erziehungspläne herabzustimmen und mich in eine Handelsschule zu schicken. Aber ich kann mir den Vorwurf ersparen, daß ich mangels Begabung und mangels Fleiß seine Erziehungspläne durchkreuzt habe. Ein mächtigeres Ereignis als meine Faulheit und meine geistige Unzulänglichkeit machte einen Strich durch seine Rechnung, veranlaßte ihn, mich ehestens in die Lage zu versetzen, meinen Lebensunterhalt selbst verdienen zu können. Dieses Ereignis war der Krieg.

Obwohl es mir niemals gelungen ist, in diesem Lyzeum heimisch zu werden, empfand ich doch unbegreiflicherweise keinerlei Genugtuung, als ich dieser täglichen Plage ledig war. Ich zählte mich nicht zu den Bevorrechteten, die aus vollen Mitteln des Geldes oder der Begabung schöpfen dürfen, wie meine Mitschülerinnen im Lyzeum, fühlte mich aber durch den Entschluß meines Vaters, mich in eine Handelsschule zu stecken, empfindlich beschämt und degradiert.

Ich hatte kein fleckenloses Gewissen, das ist wahr. Ich wußte ganz genau, daß ich ein wenig faul war, aber ich wußte auch, daß ich gar nicht so faul war, als ich mir den Anschein gab, es zu sein, um, wie erwähnt, meinen Mangel an Begabung zu verschleiern. Ich hatte es bisher immer noch zuwege gebracht, mich genau in der Mitte zwischen vorzüglichen und ganz ungenügenden Fortschritten zu halten, und hatte es verstanden, meine Faulheit auszubalancieren. Das katastrophale Zeugnis, das mir bereits zu Beginn des zweiten Semesters der vierten Lyzealklasse in Aussicht gestellt wurde, verblüffte mich geradezu. Ich konnte es mir einfach nicht erklären, weshalb ich in keinem einzigen Gegenstande mehr mitkommen konnte, weshalb ich plötzlich außerstande war, mich meiner Faulheit zu erwehren, sie zu überwinden. Sie nahm erschreckend zu, wurde stärker als ich, sie war wie eine Krankheit. Sie artete zur Trägheit aus, aber in diese Trägheit mischte sich eine unbegreifliche Unruhe. Ich konnte mich nicht mehr auf mich verlassen.

Diese Zustände, die mir die Schule noch unerträglicher machten, als sie es mir ohnedem schon war, hatten bereits in der dritten Lyzealklasse begonnen. Sie setzten, wenn ich mich recht erinnere, zugleich mit einem Erlebnis ein, das mich völlig aus dem Gleichgewicht brachte. Meine Mutter hatte es verabsäumt, mich rechtzeitig über die Zustände aufzuklären, denen jede Frau monatlich unterworfen ist. Dieses Versehen ist sehr verständlich, wenn man bedenkt, daß ich meinen dreizehnten Geburtstag erst zwei Monate hinter mir hatte. Ich erfuhr also völlig unvorbereitet, was es heißt, kein Kind mehr zu sein. Da ich zu alledem heftige Schmerzen hatte, glaubte ich nichts Geringeres, als daß ich mir in der eben beendeten Turnstunde eine innere Verletzung zugezogen hätte, an der ich verbluten und sterben müßte. Ich wankte verzweifelt nach Hause, torkelnd vor Angst. Aber die Erklärung, die meine Mutter mir gab, war kaum ein Trost zu nennen. Ich erfuhr zwar, daß ich keineswegs sterben mußte, aber ich konnte mich noch monatelang nicht mit dieser, wie mir schien, beschämenden Schwäche des weiblichen Körpers abfinden.

Aber ich hatte es natürlich nicht nur mit diesem einen Erlebnis zu tun, wie ich meinte. Mein Körper begann sich heftiger als bisher zu recken und zu strecken. Ich wuchs. Mein Gesicht zog sich in die Länge, seine Züge wurden ungenau.

Mein Körper begann mir lästig zu werden, und ich wußte nicht warum. Ich wurde bleichsüchtig, ich magerte ab. Ich wurde überschwenglich, ich verlor jedes Gleichgewicht der Stimmung. Ich hatte die Tränen so locker sitzen wie noch nie bisher, ich hatte förmlich Anfälle von Ausgelassenheit und Übermut, die mich selbst befremdeten und denen ich doch nicht widerstehen konnte. Alles an mir und in mir war plötzlich schief, verzeichnet, verzerrt. Ich nahm eine abscheuliche Gewohnheit an, die ich nur ungern eingestehe. Ich begann meinem Körper Beachtung zu schenken, ihn zu betasten, seiner unbegreiflichen Unruhe nachzuspüren, ich lernte das gefährliche Vergnügen, ihn zu berühren, kennen. Ich konnte der wilden und kläglichen Neugierde einfach nicht widerstehen, die mich plagte und peinigte, das Geheimnis zu erforschen, das mein Körper seit einiger Zeit vor mir hatte.

Ich konnte mich wirklich ganz und gar nicht mehr auf mich verlassen. In meinem Kopf, in meinem Herzen herrschte eine Unordnung, die meine Empfindungen völlig durcheinander brachte. Ich hatte die Orientierung in meinem eigenen Leben verloren. Zu alledem bedrängte, quälte, folterte mich diese unerklärliche Unruhe in meinen Gliedern, in meinen Knochen. Es hätte nicht viel gefehlt, so hätte ich mir Schläge gewünscht, um meinen kribbelnden Körper zur Vernunft zu bringen. Er brachte es nicht nur zuwege, mich völlig vom Unterricht abzulenken, er zwang mich dazu, unaufhörlich an ihn zu denken. Wem konnte ich diese abscheuliche Not eingestehen, wem? Wem konnte ich auch nur die Unordnung meiner Gefühle anvertrauen, ohne mir etwas zu vergeben, wem? Meine Mutter zu meiner Vertrauten zu machen, fiel mir nicht ein. Ich brachte ihr jenes nachsichtige Mißtrauen entgegen, das man so häufig Menschen, die einem nahe stehen und die man daher durch und durch zu kennen glaubt, entgegenbringt. An meinem Vater, den ich weniger liebte, übte ich mildere Kritik. Aber ich erwog es nicht einmal, mich ihm anzuvertrauen. Von ihm trennte mich unüberbrückbar das Unbehagen, das man Respekt nennt. Meinen Lehrerinnen entfremdete mich das schlechte Gewissen, das ich ihnen gegenüber beständig hatte. Was mir bitter fehlte, war eine Freundin.

Kaum wurde mir dieser Mangel bewußt, entdeckte ich auch schon eine Zuneigung in meinem Herzen, die ich bisher entweder nicht beachtet oder mir nicht eingestanden hatte. Möglicherweise verwechselt mein Gedächtnis übrigens Ursache und Wirkung. Vielleicht vermißte ich nur deshalb plötzlich so schmerzlich die Freundin, die Vertraute, weil mein Herz bereits für mich gewählt hatte.

Sie hieß Johanna. Sie wurde Hanna genannt. Sie war sehr blond, ziemlich groß, knabenhaft schmal gebaut. Ihre Bewegungen waren geschmeidig und von verwöhnter Anmut. Sie war nicht schön. Sie hatte ein farbloses Gesicht und unregelmäßige Züge. Aber ein leidenschaftlicher Wille zu gefallen verschönte sie ungemein. Sie hatte einen Trick, den man nicht erlernen kann. Sie wollte nicht nur schön sein, sie glaubte es zu sein. Sie glaubte es so inbrünstig, daß es keinem auch nur einfiel, es zu bezweifeln. Ihr Selbstbewußtsein war verblüffend. Sie benützte es ebenso skrupellos, um den Lehrkörper zu düpieren. Sie verstand es meisterhaft, eine unbequeme Frage, die sie nicht beantworten konnte, zu verbiegen, zu verstümmeln und unversehens in den Bereich ihrer Kenntnisse hinüberzuspielen und erst dann zu beantworten. Sie verstand es virtuos, sich um Jahreszahlen herumzudrücken. Sie kam immer mit einem besseren Zeugnis davon, als sie es verdient hätte. Aber sie ließ sich diese Nachsicht, die sie benötigte und genoß, keine Schmeichelei, keine Liebenswürdigkeit kosten. Sie hatte auch dafür ihren Trick. Sie hatte eine unwiderstehliche, eine gewinnende, eine bezwingende Art, hochmütig zu sein.

Aus mir machte sie sich gar nichts. Ich existierte einfach nicht für sie. Es schmerzte mich selbstverständlich, daß sie mich nicht beachtete, aber ich hätte es ihr andererseits, glaube ich, gar nicht verziehen, wenn sie mich beachtet hätte. Anteilnahme für mich hätte dem Bild, das ich mir von ihr machte, entschieden Abbruch getan. Ich begnügte mich einstweilen noch damit, ihretwegen einen unerklärlichen Schmerz zu empfinden.

Ich wäre in Verlegenheit, wenn ich erklären müßte, warum ich für Johanna eine so klägliche Zuneigung empfand. Ebensowenig könnte ich erklären, warum ich bisher so gut wie nichts für sie empfunden hatte. Ich kann mich erinnern, daß ich es anfangs förmlich vermied, in ihre Nähe zu kommen, daß mich ihre geschmeidigen Umgangsformen einschüchterten, daß mir ihr Hochmut, ihr Selbstvertrauen unerträglich waren, daß mich also gerade jene Eigenschaften beleidigten und abstießen, die mir nachher zum Verhängnis wurden. Denn wenn mich mein Gedächtnis nicht betrügt, so habe ich für ihren Hochmut nachher eine besondere Schwäche gehabt.

Ich weiß nicht mehr, welcher Anlaß mich bestimmte, die feindlichen Gefühle, die ich gegen Johanna hegte, zu revidieren. Ich glaube, es gab gar keinen Anlaß. Ich glaube, mir gingen nur plötzlich die Augen auf. Ich hatte, wie bereits erwähnt, die Orientierung in meinem eigenen Leben verloren. Ich hatte vielleicht ein Vorbild nötig, dem ich nacheifern konnte. Ich vermute wenigstens, daß mir damals etwas Ähnliches vorschwebte. Ein Vorbild, das meinen heimlichen Ambitionen näherkam als Johanna, konnte ich gar nicht finden, keines, dem es gleichzutun ich unfähiger war, wie ich einsehen mußte. Aber ich sah es zu spät ein. Ich hatte mich inzwischen von ihren Vorzügen zu sehr überzeugt.

Ich habe mich nicht immer damit begnügt, mich über ihre mangelnde Beachtung für mich zu grämen. Ich wurde dreister, ich erzwang ihre Aufmerksamkeit. Ich erbot mich, Botengänge für sie zu verrichten, und ließ mich mit einem Lächeln belohnen. Ich trug ihr den Schulranzen nach und berührte scheu ihre Hand, die sie mir vor dem Eingang der Villa, die sie bewohnte, nachlässig reichte. Es bereitete mir ein unerklärliches Vergnügen, ihr diese kleinen Dienste zu leisten. Ich hätte so gerne mehr für sie getan, ich wußte selbst nicht, was. Zuweilen duldete sie, daß ich sie auf Spaziergängen begleitete. Ich lief immer schweigend neben ihr her und wagte kaum zu atmen, geschweige denn zu sprechen. Ihren Namen kritzelte ich unzählige Male in Hefte, Bücher, auf jeden Fetzen Papier, der mir in die Hände kam. Ihren Namen liebte ich. Vielleicht liebte ich ihren Namen nur deshalb so sehr, weil ich meinen eigenen geradezu haßte. Ich heiße nämlich Aloisia, oder ganz genau: Aloisia Schmidt. Ich wurde Luise genannt.

Sie hatte nach wenigen Wochen genug von mir. Ich durfte ihr den Schulranzen nicht mehr nachtragen. Sie machte sich gar nichts aus mir, wie ich einsehen mußte, weniger als nichts. Ich grämte mich sehr. An meiner trüben Stimmung änderten auch die Schulferien nichts, die kurz nachher begannen. Was meine Verzweiflung linderte, war nur das bittersüße Vergnügen, das dieser Verzweiflung rätselhaft beigemischt war.

Diesem Gram bereitete erst einige Monate später ein Erlebnis, das ich zu den schönsten meines Lebens zähle, ein radikales Ende. Dieses Erlebnis war mein erster Theaterbesuch. Ich weiß nicht mehr, welcher Anlaß meine Mutter bewog, mir eine Eintrittskarte zu bescheren, ich weiß nur, daß ich damals, unwahrscheinlich genug, mein 14. Lebensjahr bereits überschritten hatte.

Das Theater hieß Deutsche Volksbühne und existiert heute nicht mehr. Es war gar kein richtiges Theater, wie mir schien, denn es stand nicht für sich allein, inmitten eines weiten Platzes, wie es sich gehörte, sondern versteckte sich förmlich hinter der unscheinbaren Fassade eines alternden Hauses, mitten im Geschäftsviertel der Stadt, und ließ sich von den nachbarlichen Häusern einklemmen. Ich hatte nahezu zwei Stunden zu gehen, um hinzukommen, denn wir wohnten in einem der äußeren Bezirke. Aber das machte mir gar nichts aus, denn ich hatte es geradezu nötig, die Erregung, die in mir tobte, in Bewegung umzusetzen. Das Geld, das ich für die Straßenbahn erhalten hatte, sparte ich mir für Naschwerk auf.

Ich kam fast niemals in diese inneren Bezirke und hätte Ursache gehabt, Augen und Ohren aufzureißen, denn ich lebte damals noch ganz in dem Dreieck, dessen Winkel unsere Wohnung, das Lyzeum und die Villa, die Johanna bewohnte und die ich immer noch heimlich umschlich, bildeten und das sich eigentlich in nichts von einem Provinzstädtchen unterschied. Aber ich sah und hörte nichts oder wenigstens nicht viel, taumelte blind und taub durch diesen rasenden Traum der Straßen, die mir pfeifend und summend und kreischend entgegenstürzten und mir vor den Augen flimmerten, sah immer nur das Theater vor mir.

Ich erinnere mich noch ganz genau an die atemlose Spannung, die mich betäubte, lähmte und zugleich berauschte, ehe der Vorhang sich noch teilte, an den Augenblick, in dem das Licht im Zuschauerraum zauberhaft erlosch, jedes Geräusch jäh verstummte und eine einzige Sekunde völliger Dunkelheit und Stille die fiebernde Andacht herstellte, die jeder Offenbarung vorangehen muß. Ich erinnere mich auch noch ganz genau an den Augenblick, in dem der Vorhang zerging und aus einem weißen Nebel aus Licht die ersten noch unverständlichen Worte hervortaumelten.

Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich anfangs einige Mühe, mir aus Rede und Gegenrede den Gang der Handlung herauszubuchstabieren, einen Darsteller vom anderen zu unterscheiden. Ich konnte mich auch nicht sogleich mit den Kostümen befreunden, die aus den Schauspielern Menschen eines verschollenen Jahrhunderts machten. Ich hatte offenbar nicht genügend Phantasie, um mich so willig täuschen zu lassen, wie es meinem Alter zukam.

Was sich nachher begab, geht in meinem Gedächtnis ziemlich durcheinander. Ich weiß nur noch, daß ich das Theater völlig benommen verließ und auf dem Heimweg den Entschluß faßte, Schauspielerin zu werden. Vor allem erschien mir eine Existenz, die sich täglich zwei Stunden lang in voller Öffentlichkeit, vom Rampenlicht verklärt und von unzähligen Augen beachtet, abspielte, ungemein wünschenswert. Nicht weniger verlockte mich die Vorstellung, von einem Kostüm in das andere, von einem Leben in das andere hineinzuschlüpfen. Anscheinend hatte ich inzwischen, unbeständig genug, an der Maskerade, die mich anfänglich befremdet hatte, Gefallen gefunden. Geradezu berauschend war die Vorstellung, ein Schicksal um das andere zu erleben, einen Tod um den anderen zu sterben. Denn das erschütternde Schicksal der beiden Liebenden, das ich eben beweint hatte, und ihr tragischer Tod hatten mich ungemein befriedigt. Was mich aber vor allem bewog, einen so unbescheidenen Entschluß zu fassen, war der verwegene Wunsch, dem Darsteller des Liebhabers, dem ich eben noch beim Bühnenausgang vergebens aufgelauert hatte, als Partnerin zu gestehen, daß ich ihn anbete. Meine Phantasie taute anscheinend auf, weil mein Herz sich entzündet hatte.

Ich hatte eine unruhige Nacht, ich schwelgte in abenteuerlichen Plänen. Schon am nächsten Morgen jedoch begann ich an meiner Eignung für diesen verlockenden Beruf zu zweifeln. Ich versuchte nämlich, während ich mich ankleidete, mit meinem Spiegelbild als Partnerin, eine schauerliche Pantomime aufzuführen. Ich zerraufte mir das Haar, zückte imaginierte Dolche, leerte ebensolche Giftbecher bis zur Neige und brach stöhnend in die Knie. Aber je rasender ich agierte, desto beklemmender wurde der Gegensatz zwischen meinen pathetischen Gebärden und meinem völlig nüchternen Gesicht, das weder meinem Willen, noch meiner angemaßten Erregung gehorchte und fast einer Maske glich, die ihren Ausdruck nicht verändern kann.

Ich begnügte mich jedoch nicht damit, an meinen mimischen Fähigkeiten zu zweifeln, ich hatte noch andere Bedenken gegen mich selbst. Ich hatte eine spröde, brüchige Stimme, fiel mir ein. Ich hatte ein unverläßliches Gedächtnis. Ich hatte einen unscheinbaren Körper. Ich ahnte vor allem, daß ein solcher Beruf nicht nur Talent, sondern auch Konsequenz, Energie, Härte gegen sich selbst erfordert, Eigenschaften also, über die ich nicht verfügte.

Ich war damals sehr bereit, an mir zu zweifeln, wie ich feststellen muß. Ich hatte mich nämlich enttäuscht. Ich hatte mir vorgenommen, den Lehrstoff der letzten Monate, den ich kaum notdürftig beherrschte, sorgfältig durchzuarbeiten. Der Anlaß für diesen löblichen Vorsatz war das Semesterzeugnis, nebst den Tadelbriefen aus Mathematik, Geometrie und Physik. Aber es blieb bei dem Vorsatz. Ich konnte die Energie, die ich nötig hatte, um die somnambule Trägheit meines bleichsüchtigen Körpers zu überwinden, einfach nicht aufbringen. Ich konnte nicht einmal den laufenden Lehrstoff bewältigen, wie ich einsehen mußte. Ich befand mich in einem Zustand narkotischer Trägheit.

Ich war zu nachsichtig gegen mich, das gebe ich zu. Aber weshalb war ich denn so nachsichtig gegen mich, weshalb? Seit vielen Wochen schon bekam ich nur mehr Ermahnungen und Verweise zu hören. Diese Ermahnungen und Verweise sollten mich anstacheln, auch das gebe ich zu, sollten mich anspornen, ein übriges zu tun. Meine Lehrerinnen meinten es gut mit mir, ich weiß, sie wollten mein verschlafenes Ehrgefühl aufrütteln, aber sie betäubten es nur. Sie übersahen nämlich vollkommen, daß ich ihren Verweisen kein Selbstvertrauen entgegenzusetzen hatte und daß man Selbstvertrauen haben muß, um aus einem Tadel Nutzen zu ziehen. Ich war also vielleicht nur deshalb so nachsichtig gegen mich, weil es keiner meiner Lehrerinnen einfiel, Nachsicht mit mir zu haben.

Aber meine Energie versagte nicht nur dem Lehrstoff gegenüber, wie ich zugeben muß. Sie versagte auch einem anderen Vorsatz gegenüber. Meine Mutter hatte mich nämlich einem sehr beschämenden Kreuzverhör unterworfen, dessen Anlaß die dunklen Schatten bildeten, die meine Augen schwärzlich umrandeten, hatte mich eindringlich vor den schädlichen Folgen gewisser Verfehlungen gewarnt, die ich, meinem Aussehen nach, häufig genug begangen haben mußte. Ich hatte selbstverständlich geleugnet, besinnungslos, verstockt, verzweifelt geleugnet und ich kann der Versuchung kaum widerstehen, auch heute noch zu leugnen. Aber noch während ich meine Mutter belog, gelobte ich mir, meinen Körper nie mehr zu berühren, nie mehr. Ich habe nur noch zu gestehen, daß ich mein Gelöbnis nicht gehalten habe. Aber ich konnte das entwürdigende Bewußtsein, an mir selbst ein Verbrechen zu begehen, kaum ertragen. Ich hatte mich enttäuscht, ich wiederhole es, denn ich glaube, daß dieses Geständnis der Schlüssel zu meinem leeren Herzen ist.

Mein Entschluß, Schauspielerin zu werden, hielt also meinem Mißtrauen gegen mich selbst nicht stand. Aber die schwärmerische Zuneigung, die ich für jenen Schauspieler hegte, verging mir nicht so rasch. Ich kann mich rühmen, keine Torheit, die unter solchen Umständen zu begehen üblich ist, versäumt zu haben. Ich lungerte stundenlang, um nur einige Beispiele anzuführen, vor dem Bühneneingang herum, nur um ihn vorbeigehen zu sehen, schützte zu Hause Besuche bei Mitschülerinnen, Schulausflüge vor. Ich sparte mir buchstäblich den Bissen vom Munde ab, versagte mir Naschwerk und Vesperbrot, nur um mir zuweilen eine Theaterkarte leisten zu können, wenn er spielte. Von meiner Mutter befragt, gab ich vor, das Billet geschenkt erhalten zu haben. Ich erstand eine Photographie von ihm und brachte es über mich, ihn stotternd vor Verlegenheit um ein Autogramm zu bitten. Diese Photographie steckte ich abends, ehe ich zu Bette ging, unter mein Kopfkissen. Tagsüber verwahrte ich sie in meinem Schulranzen.

Diese Photographie fiel einer meiner Mitschülerinnen in die Hände. Ihre Neugierde kam mir sehr gelegen, denn ich hatte es schon nötig genug, mein übervolles Herz auszuschütten. Ich gestand ihr rückhaltlos, was ich zu gestehen hatte. Sie vergalt mir Vertrauen mit Vertrauen, belehrte mich über die ehelichen Gepflogenheiten, die aus einem Mädchen erst eine Frau, aus einer Frau erst eine Mutter machen und die ich mir wesentlich harmloser vorgestellt hatte.